Historia de la provincia de Zamora para niños

La historia de la provincia de Zamora es una parte de la historia de España que se desarrolla en la zona donde hoy se encuentra la provincia de Zamora. A lo largo del tiempo, muchos estudiosos han investigado su pasado, como el fraile medieval Juan Gil de Zamora y, en el siglo XVI, Florián de Ocampo, quien da nombre a un importante instituto de estudios. Más tarde, en el siglo XIX, historiadores como Cesáreo Fernández Duro sentaron las bases para los investigadores del siglo XX. Desde 1989, se celebra el Congreso de Historia de Zamora, que reúne a expertos.

Desde sus inicios, la provincia ha tenido tres ciudades muy importantes: Zamora, Toro y Benavente. Alrededor de ellas, otros pueblos también han tenido un papel destacado en diferentes momentos de la historia.

La provincia de Zamora, por su geografía especial, ha sido un lugar de paso entre la Meseta Central y las regiones del norte. Se encuentra en el noroeste de la península ibérica y tiene tanto llanuras como montañas. El río Esla (el segundo más caudaloso de la provincia, después del Duero) marca la frontera entre estas dos zonas. Esta ubicación hizo que la provincia fuera un "camino" para diferentes ejércitos entre Castilla, León, Galicia y Portugal. Por eso, algunas de sus ciudades se convirtieron en fortalezas defensivas. Parte de su historia de batallas se ve en su escudo y en su bandera, llamada "Seña Bermeja". El paso del tiempo ha dejado edificios impresionantes de estilo románico y modernista, que coinciden con dos épocas de gran desarrollo en la provincia.

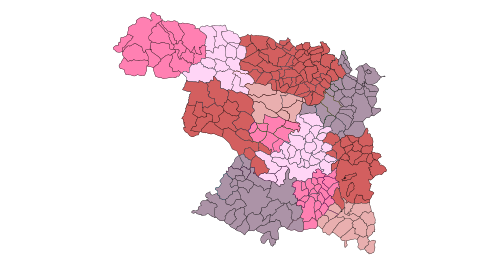

La historia de Zamora también se cuenta en cantares y cantares de gesta, como el Cantar de Sancho II, que narran la lucha contra los reinos musulmanes de al-Ándalus. Algunos de estos cantares relatan eventos importantes como el asedio a la ciudad de Zamora. El origen del nombre Zamora tiene varias teorías, desde el posible Ocellum Duri de los vacceos hasta el árabe Samurah. La provincia de Zamora aparece oficialmente en el censo de Floridablanca (1789) y se organiza tal como la conocemos hoy el 30 de noviembre de 1833. En 1983, se formó la comunidad autónoma de Castilla y León, y Zamora se incluyó en ella junto con otras ocho provincias.

A lo largo de la historia, hubo momentos en que los pueblos quedaron casi vacíos debido a las migraciones causadas por las guerras. El gran desarrollo económico y artístico de la provincia comenzó en el siglo XI, cuando la población de sus ciudades más importantes creció, se construyeron más iglesias y se levantó la primera catedral del Reino de León. Se establecieron instituciones religiosas y civiles. Nacieron tradiciones religiosas como la Semana Santa, y muchas costumbres de los pueblos rurales se hicieron más fuertes. El declive empezó después de la muerte de los Reyes Católicos y se acentuó lentamente tras la Guerra de la Independencia y, más tarde, por la llegada de la revolución industrial. Poco a poco, la región sufrió un despoblamiento de sus zonas rurales hacia las ciudades. La migración a otros países fue importante a mediados del siglo XX. Entre 1900 y 1986, la población disminuyó casi una quinta parte. Con la llegada del siglo XXI, se inició una etapa de renovación con mejoras en las infraestructuras. La provincia se ha convertido en un lugar para conservar la naturaleza y el patrimonio histórico, donde se pueden disfrutar de parques naturales, turismo rural y zonas culturales. Industrias tradicionales como la del vino y la producción de queso han vuelto a crecer.

|

Contenido

- Primeros pobladores de Zamora

- Zamora en la Hispania Romana

- La invasión musulmana y la Reconquista

- Periodo de gran desarrollo y repoblación

- Zamora en el reinado de los Habsburgo

- Zamora durante los primeros Borbones: el siglo XVIII

- La provincia de Zamora en el siglo XIX

- La provincia de Zamora en el siglo XX

- La provincia en el siglo XXI

- Galería de imágenes

- Véase también

- Biografía

Primeros pobladores de Zamora

Durante el Neolítico, se desarrolló una cultura de grandes monumentos de piedra (megalitos) en la región, especialmente en el norte, como en la comarca de Aliste. Las excavaciones arqueológicas en la provincia muestran que hubo poblaciones desde tiempos muy antiguos, con objetos de la vida diaria y pinturas en cuevas. Se han encontrado joyas de oro y plata, como las de Arrabalde, y arte esquemático en la sierra de la Culebra. También se han descubierto lugares donde se extraía sal (llamados cocederos) en Villafáfila, y castros (poblados fortificados) con muros de piedras regulares, como las famosas piedras hincadas de Vivinera. Estas construcciones militares marcaban los territorios de los vacceos y vetones y solían estar en cerros.

La ubicación y clasificación de los castros de la provincia fue un trabajo iniciado en los años setenta por el historiador Manuel Gómez-Moreno, y luego, en los ochenta, se hicieron estudios más detallados que resultaron en la Carta Arqueológica de Zamora. Estos castros se encuentran cerca de ríos, en llanuras cultivables, o a veces junto a minas de minerales como la variscita y el hierro.

Una de las primeras agrupaciones que aparecieron en la provincia durante la Edad del Hierro (1200-400 a.C.) fueron poblados organizados de celtíberos. Los castros tenían muros rodeados de fosos o piedras hincadas para defenderse. En el sur de la provincia vivían los vetones. Las ciudades importantes no se formaron hasta la llegada del Imperio romano. Algunos poblados vetones usaban como camino principal lo que más tarde sería la vía de la plata. Los celtíberos eran pueblos seminómadas y pastoriles. De su presencia quedan monumentos célticos, como el Sombrero de Roldán en Pino y Mogátar, que fueron derribados por la gente buscando tesoros. Hoy en día, hay restos arqueológicos por toda la provincia, como los ortostatos del dolmen de San Adrián.

En la historia antigua de la península ibérica, se sabe que los vacceos fueron los primeros en establecerse en poblados fortificados (oppida) en una zona llamada Octoduron (Ocelum Duri). Los lusitanos ocuparon la zona de Sayago, y los astures también estuvieron presentes. Los vacceos ocuparon Toro, que se llamaba Arbacala, y lucharon contra los ejércitos cartagineses de Aníbal. Hay vestigios de la batalla contra Aníbal en la ciudad. La presencia de los vacceos está probada desde el siglo IIIa. Polibio relata la toma de los poblados vacceos de Helmántica (Salamanca) y Arbucala (Toro) por Aníbal en el 220 a.C. Los límites de las tribus ibéricas fueron descritos más tarde por el historiador romano Estrabón en su Geografía (Libro III), donde ya menciona el Οκελοδούρον (occellum duri) como poblado vetón. Posteriormente, Ptolomeo y Plinio el Viejo en su Naturalis Historia (Libro IV) también describen la región del Duero con gran detalle.

También se cree, por tradición, que después de desembarcar en Portugal, Tubal, hijo de Jafet, pasó por tierras de Zamora. Autores como Fray Juan de Marieta mencionan la llegada de hebreos que acompañaron a las tropas de Nabucodonosor II tras la conquista de los territorios fenicios. Edificaron una sinagoga en Zamora que existió hasta la llegada de los Reyes Católicos. Restos de la decoración de la sinagoga terminaron en el altar de la iglesia de Santa María la Nueva y luego desaparecieron. Algunos autores incluso sugieren que la epístola a los hebreos está dedicada a estos judíos zamoranos. También se han encontrado restos arqueológicos de poblados fenicios dispersos por la provincia.

El nombre más antiguo de la ciudad de Zamora podría venir de la mansio y civitas Oceloduri (también mencionada como Ocelo Duri, Ocellodurum o "ojo del Duero"), que era un poblado de vacceos. La ubicación de este poblado y su relación con la Zamora primitiva es un tema de debate. Algunos historiadores creen que estaba en el barrio zamorano de San Frontis. Otros lo sitúan en el yacimiento de El Alba de Villalazán. Esta población existió en el periodo romano y fue un punto clave en las rutas romanas, conectando Astorga con Zaragoza.

Zamora en la Hispania Romana

Después de que las legiones romanas desembarcaran en la península en Ampurias en el 218 a.C. y la conquistaran, hubo varios enfrentamientos durante los siglos III y II a.C. entre la República romana y los pueblos celtíberos. Estos conflictos duraron mucho tiempo, con treguas, pactos, asedios y batallas. Durante casi tres siglos, la zona se fue romanizando poco a poco. Hay restos arqueológicos de esta época, como la villa romana de Requejo, en Santa Cristina de la Polvorosa, descubierta en 1978 por una crecida del río Órbigo, o la villa tardorromana de Camarzana de Tera, entre Villalazán y Villaralbo, donde está la Ciudad de El Alba. En este periodo de conquista, se construyeron las calzadas romanas, como la calzada de la plata. Otra, en el sur de la provincia, en Sayago, es la vía Dalmacia.

Cerca del año 197 a.C., los romanos dividieron el territorio de Hispania en dos zonas: la Hispania Citerior y la Ulterior. La provincia de Zamora estaba en la Ulterior, bajo el mando de Lucio Mumio. Ya en el 143 a.C., durante la guerra lusitana, el líder Viriato formó una alianza guerrera contra los romanos con varias tribus celtíberas. Viriato había escapado de las matanzas de Serbio Sulpicio Galba tres años antes y, con las tribus leales, inició una guerra de guerrillas que debilitó la presencia romana. Su lucha duró varios años, derrotando a ocho cónsules romanos seguidos. Por cada victoria, añadía una banda roja a sus estandartes militares (origen de la bandera de Zamora). Su éxito duró hasta que fue asesinado alrededor del año 139 a.C. por la traición de sus propios lugartenientes. En el año 178 a.C., el pretor Lucius Postumius Albinus celebró su triunfo tras conquistar a los vacceos y lusitanos durante su mandato en la provincia de Hispania Ulterior.

El cónsul Lucio Licino Lúculo tomó algunas legiones y se dirigió más allá del Tajo, luchando contra los vacceos en la ciudad de Caucia. Después, fue a la ciudad de Intercatia, que algunos autores sitúan en Benavente. En esta ciudad vivían los vacceos, según Ptolomeo y, más tarde, en el siglo XVIII, el historiador Ledo del Pozo. De los emperadores romanos, Trajano fue el que estuvo más cerca de la provincia, cuando estuvo al mando de la Legión VII Gémina en León.

Algunos autores anteriores al siglo XIX situaron erróneamente la ciudad de Numancia y su guerra en la provincia de Zamora. Otros historiadores antiguos, como Fray Juan Gil, incluso mencionan que Numancia es el origen de la actual ciudad de Zamora. Este error se mantuvo hasta que en 1856 el historiador Eduardo Saavedra descubrió las ruinas de Numancia al norte de Soria, en la vía romana que iba desde Asturica (Astorga) hasta Cesaraugusta. Esto zanjó definitivamente el error de su ubicación, que había sido fijado por historiadores anteriores al siglo XIX. A pesar de ello, durante varios siglos se llamó a la ciudad Numancia, y así figura en muchos documentos oficiales.

El fin del Imperio Romano

Entre el 29 y el 19 a.C., ocurrieron las guerras astur-cántabras, que afectaron a la población de la provincia debido al movimiento de tropas romanas. Durante el gobierno de Octavio Augusto, la región estuvo libre de conflictos, en un periodo llamado la paz octaviana. La península se dividió de nuevo, y la provincia se encontraba en la frontera entre la tarraconense y lusitania. En esta época de calma, el cristianismo se extendió por los pueblos de la provincia. Los caminos existentes, construidos en la época de decadencia romana (como se describen en el Itinerario de Antonino), ayudaron a crear importantes rutas comerciales entre el norte y el sur de la península.

Las invasiones de pueblos del norte (visigodos, alanos y suevos) causaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Uno de los pueblos principales que cruzaron los Pirineos y entraron en la península ibérica, los visigodos, bajo el mando de Ataúlfo, establecieron su capital en Toledo. Leovigildo, su sucesor, luchó contra los habitantes del reino de León y, como castigo, taló los árboles de los campos góticos (hoy: Tierra de Campos). Los pueblos germanos, según los cronistas de la época, pronto «cambiaron la espada por el arado y se hicieron amigos». En la provincia de Zamora entraron los suevos y alanos, bajo las órdenes de Hermerico (héroe victorioso de la batalla de los montes Nervasos en León), y establecieron su capital en la antigua ciudad romana Bracara Augusta (actual Braga en el norte de Portugal). Pronto se convirtieron del arrianismo al cristianismo. Los visigodos fueron ganando terreno a los suevos. El rey Walia anexó Lusitania al imperio visigodo.

El periodo Visigodo

Entre los siglos IV y VI, existió un territorio semiautónomo llamado Sabaria. Estaba ubicado entre los reinos Suevos y Visigodos. Se creía que esta semiautonomía se reflejaba en la acuñación de moneda propia, pero esto parece ser una confusión con la ceca visigoda de Senimure-Semure, la actual Zamora. Sabaria cayó en manos de Leovigildo. El primer rey visigodo que gobernó toda la provincia fue Eurico, imponiendo las leyes teodoricianas en la región. El periodo visigodo llevó a una creciente cristianización de la zona, construyendo nuevas iglesias de estilo visigodo en la ciudad de Çamora, como la de Santa Leocadia y San Pedro de la Nave. Durante estos siglos, las mismas vías de comunicación establecidas por los romanos fueron usadas y mantenidas por los visigodos. Hubo una continuidad en los núcleos de población desde la desaparición de Roma hasta la Alta Edad Media. Las vías para el ganado (llamadas cañadas) se establecieron en esta época. Las menciones más antiguas de Zamora datan de la época visigoda; en las Actas del Concilio de Lugo de 569, aparece como Semure, y se refiere a una de las iglesias de la diócesis de Astorga.

A mediados del siglo VIII, los árabes llegaron a la ciudad de Zamora, que estaba desierta, la tomaron y la llamaron Azemur “olivar silvestre” (en árabe: azemur زيتون) y Samurah “ciudad de las turquesas”. Los habitantes cristianos que se quedaron fueron respetados siempre que pagaran sus impuestos; el resto emigró al norte.

La invasión musulmana y la Reconquista

La invasión musulmana de la península ibérica creó un nuevo territorio de influencia llamado al-Ándalus, que al principio formó parte de la provincia norteafricana del Califato Omeya, para luego convertirse en un emirato y después en un califato independiente del poder abasí. La victoria musulmana sobre las tropas visigodas en la batalla de Guadalete abrió el camino a las incursiones. Después, hubo varias oleadas de invasión musulmana que avanzaron por la península. Con el avance de la Reconquista iniciada por los cristianos desde las montañas del norte, al-Ándalus empezó a retroceder hacia el sur. La provincia de Zamora estuvo un corto tiempo bajo dominio musulmán y se llamó Méreda. La población pasó a ser dhimmi, es decir, cristianos en territorio musulmán. Las tropas de Alcama tomaron pronto la ciudad de Zamora. Entre cristianos y musulmanes, había un terreno despoblado que hoy es la comarca de Aliste. El primer reino que avanzó hacia el sur fue el de Asturias, siendo la ribera del Duero la frontera natural entre ambos.

La frontera: Extrema Dorii

Las incursiones militares de Alfonso I "El Católico" (yerno de Don Pelayo) contra las tropas de Alcama dejaron grandes zonas de la provincia de Zamora devastadas y sin población, en lo que se conoce como el Desierto del Duero. Alfonso I recuperó Benavente y mandó construir un castillo. En su lucha contra las tropas de Abenhut en el año 748, logró liberar Zamora. Sin embargo, al no tener gente para habitarla, abandonó la ciudad. Desde el 718 hasta el 748, la zona que hoy es la provincia de Zamora estuvo bajo dominio musulmán. La facilidad con la que las tropas de Alfonso I tomaron Zamora hace pensar a algunos historiadores que la ciudad no estaba fuertemente amurallada en ese momento. La rapidez del avance cristiano, que no permitió establecer una logística, y la incapacidad para repoblar el terreno hicieron que la zona fuera un área intermedia para ambos bandos. No obstante, la ciudad comenzó a ser nombrada como Çamora en las crónicas musulmanas de esta época. Alfonso II "El Casto" también inició conflictos con los musulmanes, logrando su primera victoria en Lutos, y dominó las comarcas ribereñas del Duero, dejando la zona deshabitada durante medio siglo.

Gobernando Alhakén I en el Califato de Córdoba alrededor del año 811, ordenó a sus tropas revisar la frontera del Duero, sufriendo una dura derrota por parte de las tropas de Alfonso II. En un segundo intento, envió a Omar, Wali de Mérida, quien atacó Benavente. Esta segunda incursión, que finalmente ocurrió en la batalla de la Polvorosa (o del campo de Mato), también fue rechazada por Alfonso II en el 812. De esta batalla, nació la leyenda de la Virgen de la Vega como patrona de la ciudad, quien, según la leyenda, recogía piedras en su regazo y las lanzaba a las tropas de Alhakén I. Dicha Virgen aparece desde entonces en el escudo de la ciudad. En una tercera incursión, el propio Alhakén I, al mando de sus tropas agarenas, sufrió una última derrota frente a la ciudad de Zamora. En 834, el recién nombrado Abderramán II cruzó de nuevo los límites del Duero y comenzó otra invasión. La ciudad de Zamora tuvo una muralla incipiente durante el reinado de Alfonso II, y el castillo de Zamora también fue construido en esta época.

Posteriormente, en el año 875, el joven rey Alfonso "El Magno", con dieciocho años, reunió un ejército en Asturias y, tras sucesivas batallas en Astorga y Benavente, llegó a ayudar a los habitantes de Zamora durante un asedio musulmán. Una vez conquistada la ciudad por Alfonso III, fue atacada de nuevo por las tropas de Almondhir. Durante los asedios, ocurrió un eclipse de Luna que los musulmanes interpretaron como un mal augurio, lo que obligó a Almondhir a calmar a sus tropas. Durante este asedio, Almondhir tomó un gran contingente de tropas y se dirigió a Benavente para enfrentarse a Alfonso III, quien partió con un gran ejército desde León. Finalmente, se encontraron en Polvorosa, donde tuvo lugar la batalla de Polvoraria a orillas del Órbigo. Alfonso logró detener el avance, causando un gran desgaste a las tropas de Almondhir. En esta batalla, intervino Bernardo del Carpio, quien, por sus servicios, pidió al Rey la libertad de sus padres. Gracias a esta victoria, la ciudad de Zamora disfrutó de un periodo de tres años de calma, tiempo que se aprovechó para fortificar e intentar repoblar la ciudad y su alfoz (territorio cercano).

Alfonso III eligió Zamora como lugar de residencia y fue el primero en repoblar las zonas desiertas de los pueblos del Campo Gótico. Las repoblaciones de este periodo están descritas en la Crónica de Alfonso III. Este rey vivió un tiempo en Zamora y, en su testamento, repartió su reino entre sus hijos, quedándose él con la provincia de Zamora. La ciudad de Zamora estuvo vinculada durante los siglos VI y VII a Astorga. Alfonso III se dio cuenta de la importancia geoestratégica de Zamora y pronto la dotó de murallas defensivas mejorando las existentes, almenas y la repobló con gente del norte de España, así como mozárabes de Toledo, Coria o Mérida. La ciudad de Zamora creció en tamaño. Estableció un obispado en la ciudad, con Atila como obispo en el 905. Atilano, por su vida ejemplar, se convirtió en patrón de la ciudad y fue canonizado cien años después de su muerte por Urbano II. En esta época, Zamora y Toro formaban parte de la frontera sur del reino de León, en lo que se llamaba Extrema Dorii (“los extremos del Duero”). Esta frontera se fue desplazando hacia el sur, dando origen al nombre de Extremadura. El hijo de Alfonso III, García I "El Ambicioso", también se dedicó a repoblar y fortificar Toro con habitantes de vasconia. De esta época es la Iglesia de San Juan de los Vascos. En este periodo, también se construyó el Monasterio de Santa María de Moreruela, que pertenece a la Orden del Císter. La posición de Zamora en este periodo, desde el siglo VIII hasta principios del XI, la convirtió en tierra fronteriza entre cristianos y musulmanes.

El Reino de León y los ataques de Almanzor

Años después, en el 914, García I falleció en Zamora, y el reinado pasó a Ordoño II, quien reunificó el reino de Lusitania y León. Ordoño fue reemplazado por Fruela II, quien finalmente unificó el Reino de León. A principios del siglo X, la ciudad estaba fortificada y sus barrios repoblados. A pesar de ello, desde principios de este siglo, la ciudad sufrió nuevos ataques. El primero fue de Abul-Kassim, quien, tras un asedio a Zamora, se enfrentó a las tropas cristianas en una feroz batalla junto a la ciudad durante cuatro días, cerca de la Peña de Francia. La lucha fue tan intensa que las crónicas mencionan ese día de julio como el día de Zamora. A principios de la primavera de 939, Abderramán III preparaba una nueva ofensiva, liderada por el príncipe Almendahffar, que se dirigía a Zamora. Al llegar a las murallas de Zamora, encargó el asedio a Ábdala ben Gamri y al Walí de Valencia. Durante el asedio, al oír las tropas musulmanas que el rey Ramiro II se acercaba para ayudar a los zamoranos, formaron un contingente que se enfrentó en la batalla de Simancas. Después de la batalla, Abderramán regresó al asedio contra Zamora, donde el 5 de agosto de 939 se celebró la batalla de Alhandic (también llamada del foso de Zamora). Esta batalla permitió que las tropas de Abderramán entraran finalmente en la ciudad. Esta dominación duró pocos años hasta que la ciudad fue liberada de nuevo en una incursión sorpresa de Ramiro. En 949, un terremoto fue tan fuerte que cambió el curso del río Aratoy (Río Valderaduey).

| Reino de León y ataques de Almanzor | |||||||||

|

|||||||||

Las luchas por conquistar Zamora se repitieron una y otra vez. La muerte de Ramiro II dio paso a la sucesión de Ordoño III, quien enfrentó muchas rebeliones internas. Muchos reyes del reino de León hicieron pactos de amistad con los califas de Córdoba hasta que en 977 Almanzor apareció en escena. En 981, comenzó la ofensiva contra la zona cristiana, rompiendo los años de paz anteriores. Una de las primeras razias (incursiones) las dirigió contra las tierras de la provincia de Zamora. Uno de los mártires cristianos de esta primera razia fue Domingo Yánez Sarracino. Los avances de Almanzor por tierras zamoranas llegaron hasta Benavente. La progresión de Almanzor amenazó a los reinos del norte de la península. El desconcierto en las ciudades cristianas terminó en la batalla de Calatañazor, en la que Almanzor huyó, lo que hizo que la presión musulmana en la provincia disminuyera. El resultado de estas batallas fue un nuevo despoblamiento de la zona. En 999, Bermudo II murió, dejando el reino a su hijo Alfonso V, que aún era un niño. Este, hasta el primer tercio del siglo X, repobló las zonas de Benavente, Toro y Zamora. Durante estos años de paz, impuso el fuero de León en las tierras bajo influencia zamorana. En esta época, se realizó el hallazgo de la Cruz de Carne.

La penúltima restauración de la ciudad corresponde al reinado de Fernando I, quien la repobló con habitantes de León, concediéndoles un fuero especial en 1061. Para ello, usó el sistema de Presura (ocupación de tierras despobladas). De esta reconstrucción de las murallas de Zamora viene el apodo de la "bien cercada". Dentro de sus muros, se encuentran los edificios más importantes, sedes del poder político y religioso. La calle principal o Rúa unía la Puerta Nueva con el Castillo, coincidiendo con el eje este-oeste y la zona de expansión de la ciudad fuera de los muros. Fernando I es considerado el primer rey de Castilla (aunque algunos autores no están de acuerdo) y, de su unión con Sancha, tuvo cinco hijos a quienes repartir su reino. Urraca recibió la ciudad de Zamora; el mayor, Sancho de Castilla; Alfonso VI se quedó con el Reino de León; García con Galicia y parte de Portugal; y Elvira la ciudad de Toro. Sancho pronto quiso las posesiones de sus hermanos. Entre los vasallos de Sancho se encontraba Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid), quien era el jefe de las tropas y fue nombrado caballero en la Iglesia de Santiago de los Caballeros, cerca del Castillo de Zamora. La vida de este caballero, que se haría llamar El Cid y Campeador, dio origen a un cantar de gesta llamado Cantar de mío Cid. Desde que Sancho II subió al trono de Castilla a finales de 1065 hasta la muerte de este rey en 1072, el Cid gozó del favor real como un importante miembro de su séquito.

El Cerco de Zamora

En el año 1072, Urraca de Zamora reinaba gracias a la herencia de su padre Fernando I de León. Sin embargo, el primogénito Sancho II de Castilla quería este reino y atacó a su hermana.

Después de un asedio que duró siete meses, Bellido Dolfos, al servicio de la ciudad, acabó con la vida de Sancho y puso fin al cerco.

Periodo de gran desarrollo y repoblación

Este periodo medieval dejó un buen número de ejemplos de arte románico en la provincia. El norte de la península ibérica comenzó su desarrollo económico a partir del siglo XI con un sistema como el feudalismo. Una de las claves de este auge fue el Camino de Santiago, una ruta que no solo facilitó el acceso de peregrinos europeos a Santiago de Compostela, sino que también favoreció el asentamiento de comerciantes y artesanos europeos en los principales centros de población de la ruta. La repoblación de la zona continuó en el siglo XII, y con ello las principales ciudades siguieron creciendo. En Zamora, ya en el siglo XIII, se definió el llamado segundo recinto amurallado. Se documenta la existencia de Francos en 1092 que se establecieron en Zamora; en gran parte eran mercaderes y artesanos. Fueron invitados por Raimundo de Borgoña, yerno de Alfonso VI, para repoblar la ciudad. Su presencia aún se recuerda en el nombre de la calle: "Rua de los Francos".

Desde el dominio de los Suevos, Benavente era conocida como Ventosa, hasta que en el siglo XII la villa tomó el nombre de Malgrat y se vinculó al proceso de repoblación del territorio emprendido por los reyes leoneses. La repoblación de Malgrat fue llevada a cabo por Fernando II de León en 1164, concediendo un fuero que tres años más tarde fue renovado y ampliado: los Fueros de Benavente. Este monarca reunió cortes en la fortaleza de la villa, repobló la zona e incluso falleció en la ciudad. Se iniciaron grandes obras civiles en Zamora, entre ellas la construcción del Puente de Piedra (Puente Nuevo), que sería el segundo de la ciudad después del Puente Romano.

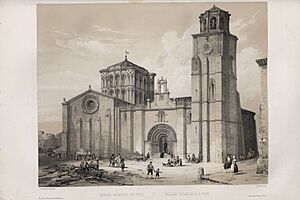

La construcción de la catedral

La construcción de la catedral se atribuye al obispo Esteban, sucesor de Bernardo. Fue levantada, seguramente, sobre el lugar de una iglesia anterior, en la mejor zona de la ciudad, junto al castillo, y patrocinada por Alfonso VII el Emperador y su hermana, la infanta-reina Sancha Raimúndez. Sobre las fechas de inicio y fin de las obras de la catedral, no hay un acuerdo total entre los autores, aunque existen datos que permiten algunas precisiones.

|

«Esta casa se hizo sobre la salomónica que la precedió. Aquí añadid la fe. Y esta casa sucede a aquella por su magnificencia y coste. Se realizó en veintitrés años desde que se cimentó. Se consagró con la ayuda del Señor el año MCLXXIII, teniéndose a Esteban por su constructor».

|

Tradicionalmente, se ha aceptado que la construcción se levantó de una sola vez en solo veintitrés años (1151-1174), como parece indicar un texto grabado en el extremo norte del crucero, donde se copiaron otros más antiguos sobre la breve historia de la catedral y los epitafios de los tres primeros obispos. El que nos interesa dice así:

Análisis recientes y detallados de la documentación existente han permitido asegurar que las obras, al menos las de cimentación, ya estaban en marcha en 1139, en tiempos del obispo Bernardo. A su muerte, ya estaban edificadas la cabecera, la nave sur y la portada de este lado, pues fue enterrado en el lado sur. La continuación de la construcción correspondió a Esteban, quien la consagró en 1174, aunque este detalle no significó el final de las obras, ya que estas continuaron durante el obispado de su sucesor, Guillermo (1176-1192), quien levantaría el transepto (brazo transversal de la iglesia) y el cuerpo principal de la iglesia, mientras que el claustro y la torre estaban en obras en el primer tercio del siglo XIII.

La sorprendente rapidez de su edificación resultó en una unidad de estilo poco común en aquel siglo y en una gran sencillez decorativa, más propia del estilo cisterciense que de otros templos de la península de la misma época. Aun así, se diseñó siguiendo los cánones clásicos de Borgoña y, sobre la marcha, se introdujeron novedades importantes en la cubierta por influencia cisterciense y oriental. Las bóvedas de ojivas de su nave central son de las más tempranas de España y ya anuncian el gótico. Un solo maestro, anónimo como era habitual, la diseñó y dirigió su construcción. Para Gómez-Moreno, era un extranjero y una figura de primer orden, seguramente francés, traído por el obispo Bernardo, y debió estar en contacto con los maestros al servicio de los normandos en Sicilia, donde las influencias orientales eran comunes. Sin embargo, no se le puede identificar con el "Guillermo maçonerius" o el "Munendo pedreyo" que figuran en documentos de la época, ni tampoco con el "magister Oddo" que aparece dirigiendo los trabajos en 1182. Su estilo se impondría en otras construcciones del valle del Duero, especialmente en Toro, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Benavente. En las últimas fases, debió intervenir el maestro Fruchel, cuya presencia está documentada entre 1182 y 1204.

A veces llamada la perla del siglo XII por su estilo bizantino y su claustro para canónigos que sigue la orden de San Benito, fue inaugurada oficialmente el 15 de septiembre de 1174. La construcción de este templo inspiró en el siglo XII a otros edificios cercanos como la Colegiata de Santa María la Mayor (la colegiata de Toro) y la cercana catedral Vieja de Salamanca, formando lo que se ha llamado los cimborrios del Duero debido a sus cúpulas de construcción muy similar. La función militar de la Torre de la Catedral se confirmó en varios momentos históricos en los que sirvió como bastión defensivo.

La independencia de Portugal

Como la región dejó de ser frontera con los reinos de al-Ándalus, pronto se convertiría en frontera con otro reino cristiano: el Reino de Portugal. La conferencia de paz entre el rey Alfonso VII de León y Castilla y su primo Afonso Henriques, rey de Portugal, resultó en el reconocimiento de la independencia del nuevo reino el 5 de octubre de 1143, lo que quedó reflejado en el Tratado de Zamora. Este tratado marca oficialmente el nacimiento de Portugal como estado independiente. Alfonso VII reconoció a Afonso Henriques como monarca porque deseaba ser emperador y, por tanto, necesitaba reyes que fueran sus vasallos, aunque una vez logrado el reconocimiento, el portugués siguió una línea de completa autonomía. Se estableció la llamada raya de Portugal, de la cual la provincia de Zamora tiene una parte. Durante esta época, la región fue residencia de los caballeros templarios. Una de las primeras casas de la orden fue en San Salvador de Toro, extendiéndose posteriormente la orden a ambos lados de la recién establecida frontera con Portugal. En 1158, ocurrió el Motín de la Trucha, una revuelta popular urbana que comenzó en el mercado de la villa por un zapatero que quería comprar una trucha a un despensero llamado Gómez Álvarez de Vizcaya, quien intentó dar preferencia a un noble castellano. Esta injusticia causó una rebelión en la que murieron varios nobles de la ciudad. No existen crónicas objetivas y de la época que la describan. El caballero Ponce Giraldo de Cabrera, que había adquirido mucho poder durante el reinado de Alfonso VII y era llamado Príncipe de Zamora, murió en 1169.

El rey Alfonso VIII de Castilla, en un rápido avance hacia el sur, desafió a todas las tropas musulmanas en las playas de Algeciras, sin esperar la llegada de refuerzos del norte, atacó inoportunamente y perdió en la batalla de Alarcos. Esto desestabilizó por completo el Reino de Castilla y frenó todo intento de reconquista. Las tropas atacantes lograron devastar la provincia hasta llegar a tierras de Alba de Aliste y Castrogonzalo. La situación se mantuvo hasta que en 1212 se libró la batalla de Las Navas de Tolosa, que abrió el paso a los reinos cristianos hacia el sur de la península. Zamora, Toro y Benavente habían aumentado su población y su importancia, con juntas de gobierno, ejércitos, cortes, etc. De la misma manera, aumentó el número de edificios institucionales y religiosos. En 1219, Domingo de Guzmán se instaló en Zamora y Toro, extendiendo la Orden de Predicadores (Dominicos) por las tierras zamoranas. Alfonso IX de León concedió a las tropas zamoranas la posibilidad de incluir el puente romano de Mérida junto al brazo de Viriato en el escudo zamorano, debido a su participación en la batalla contra Aben-fuit. Esta hazaña y la cesión del monarca castellano se encuentran en una lápida de la Puerta de Olivares. En 1230, Alfonso IX firmó la Concordia de Benavente. Su sucesor, Fernando III, se coronó en Toro y, estando en Ávila en 1232, confirmó los antiguos privilegios concedidos a Toro. También fue favorecida por Sancho IV de Castilla (sucesor de Alfonso X el Sabio). El primer historiador zamorano, Juan Gil de Zamora, amigo personal de Alfonso X y maestro de Sancho IV, escribió dos libros exaltando las glorias de Zamora: el primero, «Liber de praeconiis civitatis Numantiae», y el segundo, «Thesis nodosa an Zamora sit Numantia». En esta época, se creó en Zamora la Real Cofradía de Caballeros Cubicularios de Zamora, encargada de custodiar los cuerpos de los Santos: San Atilano y San Ildefonso.

Siendo rey Fernando IV de Castilla, quien en 1302 se casaría con la infanta Constanza de Portugal, hija del rey Dionisio I de Portugal, se firmó el tratado de Alcañices como un acuerdo bilateral suscrito en 1297 entre el reino de Castilla y el reino de Portugal. Fue firmado por el rey Fernando IV "El Emplazado", en cuyo nombre, por ser menor de edad, actuaba la reina María de Molina, y por el rey Dionisio I de Portugal. Se rubricó el 12 de septiembre de 1297 en el municipio zamorano que le da nombre (en la localidad alistana de Alcañices), dando lugar a una de las fronteras más antiguas de Europa. El duque de Lancaster, pretendiente de la Corona de Castilla con la ayuda de Pedro Alfonso, Maestre de la Orden de Avis, penetraron en territorios de Aliste. Bajo las órdenes de Ponce de León, las tropas zamoranas con el estandarte de la seña bermeja participaron en la batalla del Salado. Las tropas zamoranas también participaron en el asedio de Gibraltar. En la crónica rimada de Alfonso XI, se empiezan a ver los desacuerdos del rey con los nobles zamoranos en la ciudad de Toro.

Se abrió un periodo de conflictos entre los nobles de Castilla que terminaría en 1479. En este tiempo, muchas ciudades de la provincia estaban sin gobierno y llenas de bandos que luchaban entre sí. Durante el estallido de la primera Guerra Civil Castellana entre los partidarios del rey Pedro I (pedristas) y los de Enrique II de Castilla (enriquistas), el conflicto comenzó en un concilio celebrado en 1354 en Tejadillo, cerca de Toro, donde Pedro I incitó a nobles aragoneses. Enrique II logró sofocar este primer intento gracias a la rápida intervención de un ejército armado en Burgos. El resultado final de la guerra, decidido en la batalla de Montiel, fue favorable a Enrique II de Castilla, quien fue declarado rey, y la dinastía Trastámara se estableció en Castilla. En este periodo, nació en Zamora Juan de Mella, quien llegó a ocupar altos cargos en Roma y hoy tiene una capilla en la catedral llamada "del Cardenal". Durante el reinado de Enrique IV de Castilla, hubo actos contra los judíos que vivían en las ciudades zamoranas. Una de las mayores aljamas (comunidades judías) de la zona cristiana estaba en Zamora. De la misma manera, los nobles zamoranos mostraban desacuerdo con el rey Enrique IV, y era frecuente que hubiera motines y revueltas en Zamora, Toro o Benavente.

El reinado de los Reyes Católicos

A la muerte de Enrique IV, se proclamó reina a su hermana Isabel y a su marido Fernando. Este suceso tuvo sus opositores, dando lugar inmediatamente a la Guerra de Sucesión Castellana, un conflicto que duró de 1475 a 1479 y que decidió la sucesión de la Corona de Castilla. Zamora, Benavente y Toro mantuvieron lealtad a Isabel. Al frente del bando opuesto estaba Juana la Beltraneja (llamada en Portugal la excelente dama), quien contaba con el apoyo del marqués de Villena y del rey portugués Alfonso V. El conflicto comenzó cuando Alfonso V de Portugal, en ayuda de Juana, cruzó la frontera y tomó por asalto las ciudades de Toro y Zamora.

Estando Aldonza de Castilla en el alcázar de Toro, se vio obligada a rendirse por el ataque de Alfonso V. Mientras tanto, un ejército leal a Isabel y Fernando avanzaba desde Extremadura, atacando los castillos portugueses de la frontera, que estaban desprotegidos por haberse unido a la fuerza principal en Toro. Alfonso estaba atacando Castrotorafe, que se resistía con soldados en el castillo, bloqueando su avance hacia Burgos. Fernando se presentó ante Toro con un gran ejército que Isabel había reunido de diferentes partes de los reinos de Castilla. Mientras se cercaba también la ciudad de Zamora, que estaba bajo el poder de las tropas de Alfonso V de Portugal, se movían tropas para cortar las líneas de suministro por Fuentesaúco y Alaejos. El 1 de marzo de 1476, tuvo lugar la doble Batalla de Toro. Las tropas de ambos bandos se encontraron en Peleagonzalo, y allí las tropas comandadas por Mendoza fueron las primeras en atacar a las comandadas por Juan de Portugal. La primera parte de la batalla terminó con victoria para Fernando; la segunda, con victoria del príncipe heredero Juan de Portugal. La batalla fue favorable a los Reyes Católicos, quienes desbarataron las tropas portuguesas. Alfonso regresó a Portugal con Juana tras la desastrosa batalla. La victoria afianzó a los Reyes Católicos en su reinado.

Después de esta batalla, se decidió que los estandartes zamoranos incluyeran una banda de tafetán verde (llamada de la esmeralda), como reconocimiento al apoyo de Zamora a la reina Isabel durante la Batalla de Toro. Tras esta batalla, también fue necesaria la ayuda de Alfonso de Aragón para liberar la ciudad de las tropas portuguesas que estaban en el castillo de Zamora. En mayo de 1476, se concedió a Zamora una carta de privilegio para que hubiera una feria anual "franca de alcabala" (libre de impuestos), feria que se llamó botijero. Se establecieron las vías para el ganado y nació el concejo de la Mesta, y concretamente la Cañada Real de la Plata que atraviesa parte de la provincia. El comercio y la producción lanera florecieron en la provincia.

En 1492, cayó el Reino de Granada, dando por terminada la Reconquista, al mismo tiempo que Cristóbal Colón solicitaba audiencia a la Reina. En este periodo del reinado de los Reyes Católicos, las ciudades importantes de la actual provincia tuvieron un gran auge económico. El mismo año de la caída de Granada, se produjo la expulsión de los judíos. En Zamora, existían dos juderías: la judería vieja en la Puebla del Valle y la judería "Nueva" también en la Puebla del Valle. Tras la expulsión, en 1494, los Reyes ordenaron al corregidor Pedro de Maluenda que vendiera en pública almoneda (subasta) las propiedades judías y con el dinero se pagara a los nobles que antes recibían ingresos por "conceptos judiegos" (arrendamientos). A pesar de ello, las ciudades de la actual provincia de Zamora crecieron en población, se instauró una Casa Consistorial en la Plaza Mayor. Se construyó una alhóndiga (almacén de grano) y se alinearon calles en Zamora. En Toro, el obispo toresano Juan Rodríguez de Fonseca creó un Hospital de beneficencia llamado del Obispo. La evolución de la provincia y el desarrollo de su mundo rural a partir de principios del siglo XVI se conoce gracias a la información tributaria documentada en los diezmos.

A la muerte de Isabel en 1505, las cortes se reunieron en Toro y promulgaron las leyes homónimas por indicación del testamento de la reina. Se inició un periodo de inestabilidad política tras la muerte de la reina Isabel. Meses después, se proclamó reina a Juana I de Castilla junto con su esposo Felipe I. El cardenal Cisneros fue regente en dos ocasiones, tras la muerte de Felipe "El Católico", y posteriormente tras la muerte de Felipe "El Hermoso". Felipe "El Hermoso", de la línea de los Habsburgo, tuvo como hijo a Carlos, quien sería rey de España.

Zamora en el «Nuevo Mundo»

Algunos zamoranos participaron en el descubrimiento de América y en algunas de sus expediciones. Prueba de ello es que hay poblaciones en América con el nombre de Zamora. Algunos zamoranos formaron parte de los conquistadores españoles; entre ellos destacan Diego de Losada, fundador de Caracas, y Diego de Ordás (hidalgo de Castroverde de Campos) en 1511 en la conquista de Cuba. Posteriormente, siguió a Hernán Cortés en la conquista de México, acompañado de Pedro Arias de Benavides, Alonso de Mercadillo y Diego de Mazariegos. Todos ellos dieron el nombre de Duero a un río mexicano. Algunas ciudades toman el nombre de Zamora debido a la presencia de colonos zamoranos, como Zamora de Hidalgo en Michoacán de Ocampo y su municipio (México). También acompañaron a Pizarro en la conquista del Perú los zamoranos Alonso Briceño y Juan de la Torre, miembros de los trece de la Fama. Hay lugares llamados Zamora en Zamora (Ecuador) y su provincia de Zamora Chinchipe, y los municipios Zamora en Miranda y Aragua en Venezuela y Nueva Granada. Existen otros ejemplos de lugares con el nombre de Toro, como Toro (Valle del Cauca) en Colombia, y Benavente (Puerto Rico).

Zamora en el reinado de los Habsburgo

Tras la proclamación de Carlos I, y poco después de su llegada a la Península, se desató en Castilla un levantamiento de Comuneros. Aunque la provincia se mantuvo relativamente tranquila durante el conflicto, el obispo zamorano Antonio de Acuña era partidario de los comuneros y se enfrentó a las tropas de Carlos I con sus clérigos, reclamando el arzobispado de Toledo. Durante la última fase del reinado de los Reyes Católicos, se inició la conquista de Navarra, y en 1521 tuvo lugar la batalla de Noáin con tropas alistadas por "ordenanza" en Zamora y Toro. Otros contingentes se dirigieron a defender las posiciones de Carlos I contra los comuneros. Ciudades como Zamora, libres de la presencia de nobles, se amotinaron y se alzaron a favor de los comuneros. Padilla, uno de los líderes comuneros, se dirigió a Toro para tomar el control de la situación y reclutar nuevas tropas. En 1571, la capital zamorana contaba con 44 iglesias.

El conflicto de la Guerra de las Comunidades terminó definitivamente a favor de Carlos I en la batalla de Villalar el 23 de abril de 1521. El caballero toresano Juan de Ulloa, en Villalar, al ver a Padilla rendido, le hizo una herida en la cara. En 1591, se realizó el primer censo de la Corona de Castilla, y su resultado se reflejó en el Libro de los millones, donde se registró una población de 20.313 habitantes (de los cuales 1695 vivían en la capital). La provincia de Toro apareció en este censo con 10.642 habitantes (de ellos, 2314 vivían en la ciudad de Toro); esta provincia estuvo vigente entre 1528 y 1804. Se realizó la remodelación de parte de la Plaza Mayor, que incluyó entre 1484 y 1495 la edificación del Hospital de Sotelo en 1526 o, más adelante, el Hospital de la Encarnación en 1629. La población a mediados del siglo XVI fue disminuyendo debido a las continuas "sacas de soldados" (reclutamientos) y los daños causados por el alojamiento de "soldados de paso". La catedral de Zamora fue renovada en la portada y el claustro, con la participación del arquitecto real Juan Gómez de Mora.

Tan pronto como se alzaron pendones en Zamora el 8 de abril de 1556 por Felipe II, el pan se encareció. Ese mismo año, una crecida del Duero inundó las tierras de la ribera, causando escasez de cosechas. Al mismo tiempo, surgieron en Zamora y Toro diversos movimientos que pronto fueron controlados. Durante la crisis sucesoria portuguesa de 1580, las regiones zamoranas prestaron su ayuda, y desde Puebla de Sanabria, el conde de Benavente partió con un millar de soldados zamoranos y entró en Portugal, apoderándose de Braganza durante más de un año hasta que regresó a Puebla al saber que La Coruña estaba rodeada por tropas. Durante esta época, Portugal estuvo unido a la casa de Austria. Debido al decreto de Felipe III para la expulsión de los moriscos, varias familias salieron de Toro, lo que provocó el declive de las industrias de tejido y tintes.

Zamora durante los primeros Borbones: el siglo XVIII

Durante la Guerra de Sucesión, los territorios zamoranos fueron leales al nuevo rey Borbón Felipe V. Las tropas zamoranas protegieron la frontera con Portugal por Alcañices y Carbajales. Durante el conflicto, algunos sectores industriales incipientes, como los telares de Carbajales y Alcañices, se arruinaron. Felipe V envió especialistas de Navarra, Toledo y Segovia para reactivar la industria textil en la región. El conde-duque de Olivares, tras perder el favor de Felipe IV, decidió en 1645 pasar sus últimos días en Toro, alojado en la casa del marqués de Alcañices, donde falleció. En 1602, el rey Felipe III llegó a Zamora acompañado de su esposa Margarita de Austria. Muchas de las principales localidades sufrieron los efectos del terremoto de Lisboa de 1755, con daños en las estructuras de los edificios.

Fue Carlos III quien concedió el 12 de diciembre de 1772 a Zamora el título de "Muy noble y muy leal ciudad". Se emprendieron importantes reformas urbanas en las ciudades de Toro, Benavente y Zamora. También se establecieron industrias: fábricas de salitre, de botones y de sombreros. Un año después, se prohibió sacar "imágenes" en caso de sequías, y algunas celebraciones litúrgicas tradicionales en Zamora fueron abolidas, como la festividad de las Cuarenta Horas. En febrero de 1778, se celebró en el Consistorio de Zamora la primera reunión de la Sociedad Económica de Amigos del País. En 1788, la ribera del Duero sufrió una crecida que afectó la producción agrícola y facilitó la evolución de diversas enfermedades contagiosas. En España, se comenzó a construir una red de carreteras con estructura radial, lo que dejó a los principales centros económicos de la región en una periferia que afectaría su futuro desarrollo económico y social.

La provincia de Zamora en el siglo XIX

La provincia de Zamora aparece denominada como tal por primera vez en el censo de Floridablanca de 1789. En 1809, al hacerse la división de España en departamentos, la provincia de Zamora se unió con la de Salamanca, pasando Salamanca a ser su capital. En 1822, la provincia volvió a su composición original. Quedó configurada, aproximadamente tal como se conoce en la actualidad, en la división territorial realizada el 30 de noviembre de 1833, que por Real Decreto determinó su composición en 196 pueblos repartidos en siete partidos judiciales: Alcañices, Benavente, Bermillo de Sayago, Fuentesaúco, Puebla de Sanabria, Toro y Zamora. Un año más tarde, en mayo de 1834, se agregó el partido de Villalpando. En estos casos, la provincia de Zamora forma parte de la Región Leonesa. La superficie de la provincia, tras esta división, ocupa un poco más del 2% de la superficie de España. En lo judicial, la provincia estuvo sujeta a la Audiencia Territorial de Valladolid. La capital, Zamora, tenía a mediados del siglo XIX apenas 12.000 habitantes e inició un lento proceso de modernización. En 1897, se creó la primera Junta de Cofradías para la celebración de la Semana Santa.

La provincia en la Guerra de la Independencia

El motín de Aranjuez del 18 de marzo de 1808 y el ascenso al trono de Fernando VII (tras la abdicación de Carlos IV) llevaron al levantamiento del 2 de mayo. Durante la Guerra de la Independencia en 1808, la provincia tuvo un papel destacado por ser zona de paso de los ejércitos que cruzaban la frontera de Portugal. Gran parte de la producción de trigo y cebada se destinó a alimentar a la Grande Armée de Napoleón. La sublevación contra las tropas francesas ocurrió el 2 de junio, liderada por el zapatero Jacinto Herrero (aunque hay discrepancia sobre la fecha, ya que las actas del ayuntamiento mencionan el 31 de mayo). En la capital, se formó una Junta de Armamento y Defensa de Zamora, y el General Gregorio García de la Cuesta publicó una proclama pidiendo el alistamiento de los zamoranos. A pesar del alzamiento, la Junta de Gobierno se comunicaba con el gabinete de la Suprema Junta de Gobierno de Murat en Madrid. El 8 de junio, se procedió al alistamiento de armas, y por orden del ayuntamiento, se mandó conseguir plomo para fabricar munición cerca del castillo de Zamora. Parte de los suministros partieron, por orden del General Cuesta, hacia Valladolid.

Los zamoranos salieron al encuentro de las tropas napoleónicas en el puente de Villagodio, sobre el río Valderaduey, a tres kilómetros de la ciudad, donde libraron una sangrienta y desigual batalla que duró todo el día. Al final, tuvieron que retirarse al anochecer debido a su clara inferioridad, tras perder ciento treinta zamoranos muertos y el doble de heridos, no sin antes haber causado bastantes bajas en las filas enemigas. La valiente hazaña se recuerda con un obelisco conmemorativo, que lleva la siguiente inscripción:

Los zamoranos de 1908 dedican esta inscripción a los héroes del 6 de enero de 1809. Este monumento fue erigido en 1819

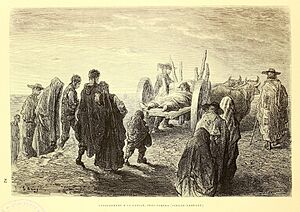

Tras la batalla de los Arapiles, el ejército francés se retiró hacia los Pirineos. El 10 de octubre de 1813, siguiendo lo dispuesto en la Constitución de Cádiz, se constituyó la Diputación Provincial de Zamora, siendo su primer presidente José Pintón y Lorenzana. De igual forma, el norte de la provincia se vio inmerso en una terrible persecución que involucró a cincuenta mil soldados de infantería entre tropas francesas (lideradas por el propio Napoleón Bonaparte) e inglesas (lideradas por el general John Moore) en lo que se conoce como la Carrera de Benavente. Las tropas inglesas, alertadas por la gran masa de soldados y caballería que se acercaba desde Madrid, decidieron retirarse a toda velocidad a La Coruña, cruzando el río Esla y volando el puente de Castrogonzalo. La carrera finalizó en la batalla de Elviña, al pie de la capital coruñesa, con la muerte del general John Moore.

Las últimas décadas del siglo XVII fueron un periodo crítico para los territorios zamoranos, llegando a ser comparado como uno de los peores de su historia moderna. La marginación de las principales vías de comunicación, el comercio precario, plagas y enfermedades, y la guerra de sucesión. Todo esto llevó a un estancamiento en el crecimiento poblacional desde 1693 hasta 1713.

El reinado de Isabel II

El 15 de diciembre de 1833, se proclamó en la Plaza Mayor a Isabel II como reina. Ese mismo año, los partidarios de Carlos María Isidro de Borbón y los liberales que apoyaban a la reina Isabel II se enfrentaron. En 1833, se produjo la primera Guerra Carlista, y la provincia fue de nuevo lugar de paso para los ejércitos en conflicto. En 1835, una división portuguesa de siete mil soldados, al mando del barón das Antas, entró en Zamora para apoyar a los liberales. Las tropas carlistas, comandadas por Miguel Gómez Damas, habían llegado hasta Palencia. Finalmente, no hubo enfrentamiento directo.

El 18 de agosto de 1835, en una procesión solemne, se trasladó la Cruz de la Carne desde San Benito a la Iglesia de la Catedral, donde reside hasta la actualidad.

La desamortización de Mendizabal hizo desaparecer algunos monasterios e iglesias en la provincia. Debido a la influencia de los gobiernos liberales, se creó una Escuela Normal en Zamora dedicada a la formación de los profesores de primaria de la provincia. La primera Escuela Normal de Maestros se creó en Madrid el 8 de marzo de 1839: el Seminario Central de Maestros del Reino, siendo su primer director el pedagogo zamorano Pablo Montesino (con el apoyo político de Gil de Zárate). En 1841, Matías Tundidor, uno de los primeros exalumnos del Seminario Central en Madrid, se puso al frente de la primera Escuela Normal en Zamora.

En la década de 1850, se inició la construcción de las carreteras de Valladolid y a Galicia. El ferrocarril llegó a la provincia, inaugurándose la Estación del Ferrocarril de Zamora el 20 de marzo de 1864, al mismo tiempo que la Línea Medina del Campo-Zamora, perteneciente a la Compañía Medina-Zamora-Orense-Vigo (MZOV). El tramo de vía inaugurado se pretendía que fuera el primer tramo del ferrocarril directo a Galicia. Justo cuando entró en el gobierno, por segunda vez, el toresano Claudio Moyano (impulsor anteriormente de la ley que lleva su nombre) ... A finales del siglo XIX, la ciudad fue dotada de corriente eléctrica. Se construyó en Zamora la plaza de Toros. La provincia fue asolada durante este periodo por pandemias de cólera que causaron un par de miles de muertos.

El periódico Correo de Zamora tuvo su primera edición el 1 de febrero de 1887, siendo uno de los periódicos más antiguos de la provincia de Zamora. Su origen fue una iniciativa del Círculo Tradicionalista de Zamora, que con su lanzamiento pretendió crear una nueva publicación que respondiera a otros diarios existentes en su ámbito. Su primer número costó cinco céntimos de peseta, y durante un tiempo compartió cabeceras con El Heraldo y el Imperio, a los que finalmente terminó absorbiendo. Un cierto recuerdo de lo que fue la provincia comenzó a retratarse en una publicación de la época titulada: Zamora Ilustrada, que inició su andadura en 1881. En la década de 1870, se produjo en España una plaga de filoxera que atacó los viñedos de la provincia, causando una fuerte disminución en la producción de vino. Sus efectos devastadores, junto con la difícil erradicación, mantuvieron "en jaque" la economía de ciertas zonas vitivinícolas españolas hasta principios del siglo XX.

La provincia de Zamora en el siglo XX

La provincia se consolidó como un centro de producción agrícola (basada en la recogida de trigo y uva) y ganadera. Con un escaso desarrollo agrario y una excesiva parcelación de las tierras de cultivo. Las producciones agrícolas se destinaban al consumo propio, a la alimentación del ganado mular y de cerda, así como a la venta en los mercados locales, logrando una economía de supervivencia y poder pagar las rentas de las fincas. Con relaciones económicas basadas en las actividades comerciales tradicionales. Una provincia sin industrias, con una economía agraria antigua y una red de comunicaciones subordinada dentro del sistema radial centralizado en Madrid. Zamora se convirtió en una zona periférica de la economía nacional, subordinada por completo a los intereses de otras comunidades más desarrolladas, cuya función era la de ser proveedora de alimentos, de mano de obra y de energía barata. Se inició la construcción de infraestructuras como el canal de San José y el Toro-Zamora a orillas del Duero, así como el canal del Esla. Se creó la Confederación Hidrográfica del Duero, formando parte de un área superior a la de la propia provincia. Dentro de la confederación, se inició la construcción de los Saltos del Duero. En el ámbito de la obra civil, se abordaron obras de gran relevancia como el viaducto Martín Gil situado sobre el embalse de Ricobayo (río Esla). Otras obras de similar envergadura se habían iniciado a principios de siglo, como el puente de Requejo.

La provincia de Zamora inició un despegue económico a principios del siglo XX con la llegada de nuevas empresas del sector harinero, un ejemplo es la popularidad de la fábrica de harinas Bobo (obra neomudéjar del arquitecto Segundo Viloria Escarda), promotora de la marca Harina Mezcla Tradicional Zamorana, junto con la fábrica de Rubio, y el tendido de las líneas ferroviarias Astorga-Salamanca y Zamora-Medina del Campo. Esta etapa dorada de la provincia contó con el apoyo del Senado, y concretamente de la figura de Federico Requejo Avedillo, quien entre 1854 y 1914 apoyó políticamente desde Madrid las iniciativas de inversión en la provincia. La aparición de una burguesía de provincias que promovió el desarrollo urbanístico impulsó la economía local. Surgió el interés popular por la historia de la provincia, lo que se manifestó con la primera edición del fuero de Zamora que hicieron en 1916 los investigadores Américo Castro y Federico de Onís. La segunda actividad industrial de la provincia se consolidó en la producción y comercialización del vino. Es decir, eran industrias que dependían de la producción agrícola del cereal y de la uva. El resto eran pequeños negocios como fábricas de electricidad (con El Porvenir de Zamora de Federico Cantero Villamil a la cabeza) y algunas otras como queserías, maderas, chocolate, textiles, ladrillos, etc. La crisis agraria comenzaba a mostrar revueltas en algunos de los pueblos de la provincia. La dictadura de Primo de Rivera impuso una paz social superficial que tendría eco posteriormente. Comenzaron los movimientos asociativos entre los agricultores que, con la llegada de la II República, se vieron incrementados, un ejemplo es la creación de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. En 1910, la provincia alcanzó casi los 290 mil habitantes.

La ciudad de Zamora, que había recibido años antes la visita del rey Alfonso XII en 1877, hizo cambiar el nombre de la céntrica "Plazuela de la Hierba" por la del político Cánovas del Castillo. Dicha plaza comenzó el siglo XX con un cambio importante. En 1903, se colocó en dicha plaza una obra del escultor zamorano Eduardo Barrón González en honor a Viriato. Dicha colocación escultórica estableció un nuevo nombre para la plaza, así como una imagen característica e icono de la ciudad. El Museo Provincial de Zamora fue inaugurado de manera simbólica por Alfonso XII en 1877, pero su apertura real no se produjo hasta 1911, en la desaparecida iglesia del convento de las Marinas. En la década de 1980, se eligió como su nueva sede el Palacio del Cordón, cerca del río Duero.

La República y el modernismo

La llegada de la II República abrió la posibilidad de introducir y mejorar las infraestructuras industriales en la provincia. El establecimiento de una clase social burguesa permitió la construcción de nuevos edificios en las ciudades más importantes. En este apartado, hay que destacar la labor del arquitecto barcelonés Francisco Ferriol (quien había sido discípulo de Domènech i Montaner), autor de obras como el Teatro Ramos Carrión, el edificio Aguiar, en la plaza del Mercado, el bloque de viviendas Ufano (entre el Mercado de Abastos y la calle Traviesa), y el antiguo Laboratorio Municipal. Introductor de la corriente modernista en Zamora, influyó también en otros arquitectos de la época que trabajaban en la ciudad, entre los que destaca Gregorio Pérez-Arribas, autor del Edificio de Caja España-Duero. La proliferación de edificios modernistas en Zamora ha hecho que sea incluida en la Ruta Europea del Modernismo en pleno siglo XXI. Parte del patrimonio de la provincia se cataloga, reproduce en cuadros y fotografías. En esta labor, la Escuela de Cerámica Francisco Alcántara realizó un viaje en el verano de 1929 que catalogó las costumbres y la vestimenta de los campesinos de la provincia.

La economía de la provincia en el siglo XX se basaba en dos productos: uva y trigo. La crisis agraria que afectaba a España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX también tuvo repercusiones en la provincia. Esta situación provocó enfrentamientos en los pueblos, huelgas (como la de los segadores de Tagarabuena en 1911) y conflictos con la Guardia civil. Un sistema de propiedad agraria donde predominaba el pequeño y mediano propietario en una excesiva microparcelación, en el que se empleaba un sistema de barbecho de rotación trienal. Los obreros de la provincia estaban contratados en la línea ferroviaria Zamora-La Coruña y en la construcción de los Saltos del Duero. Los obreros de la línea ferroviaria hicieron diversas huelgas, siendo uno de los periodos más conflictivos 1931-1932. Aunque cabe mencionar que muchos de esos trabajadores eran de fuera. En las intensas obras de los Saltos del Duero, se produjeron huelgas reivindicando horas de trabajo y cuestiones salariales. La situación a este respecto fue tal, que en 1933 la provincia de Zamora era la más conflictiva de la región leonesa, desde el punto de vista laboral. La situación cambió en un año, de tal forma que la aprobación de leyes agrarias fue calmando los ánimos. La construcción entre 1930 y 1934 del embalse del Esla, en Ricobayo, un ambicioso proyecto, supuso por el contrario la inundación de algunos elementos del patrimonio cultural de la provincia.

Durante la II República, se realizaron tres elecciones legislativas (1931, 1933 y 1936). La victoria electoral siempre fue para los partidos de derecha en las urnas zamoranas. Tras el resultado de las elecciones generales de 1936, se produjeron huelgas y manifestaciones. La violencia social y los pistoleros causaron escenas de violencia y asesinatos políticos en diversos lugares de la provincia, provocando situaciones de inestabilidad. Como respuesta, el gobernador civil prohibió todas las manifestaciones públicas en la capital. La victoria electoral de las fuerzas conservadoras en 1936 mostró también una reducción electoral de las distancias, facilitada por la unión de fuerzas en los partidos republicanos y proletarios. Cabe destacar en este tiempo la creación del Archivo Histórico Provincial de Zamora, un referente para los estudios históricos de la provincia.

El conflicto civil y la posguerra

El pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936 contra el gobierno de la República tuvo éxito en los cuarteles militares de la provincia. De esta forma, el territorio de la provincia apoyó a los generales sublevados. La guarnición militar de Zamora estaba adscrita a la 7.ª División Orgánica, con cuartel general en Valladolid. Su posición geoestratégica y el desarrollo del conflicto hicieron que no hubiera combates importantes durante el periodo 1936-1939, permaneciendo en todo momento bajo el llamado bando franquista. La provincia se convirtió en una zona de retaguardia. Tras los días del alzamiento, hubo momentos de incertidumbre cuando el tren de los mineros asturianos llegó hasta Benavente, desde donde regresó a Asturias. Sin embargo, la única resistencia armada corrió a cargo de los obreros del tendido ferroviario de la línea Orense-Zamora, que se concentraban en Requejo, muchos de ellos organizados en el sindicato anarquista CNT. En Zamora capital, no hubo resistencia armada y organizada al alzamiento de los militares sublevados en julio de 1936. El 19 de julio, Zamora decretó el Estado de Guerra en un bando firmado por José Íscar Moreno, quien figuraba como comandante militar de Zamora. El día 21, el nuevo gobernador civil, Raimundo Hernández Comes, exigió la entrega de armas y explosivos en un plazo de 24 horas. La vida civil se militarizó y se produjeron cambios sociales. La provincia de Zamora fue una de las primeras en cambiar el nomenclátor (nombres de calles y lugares) en 1936. La retaguardia adquirió relevancia estratégica como zona de suministro de recursos materiales y humanos.

Al estar la provincia en la retaguardia del bando nacionalista y relativamente alejada de los combates, las actividades de propaganda y de reagrupamiento ideológico eran frecuentes. Se estableció una emisora de radio: Radio Zamora. El Frente de Juventudes de Toro se dedicó a hacer excursiones y enseñar a desfilar. Se introdujeron en el sistema educativo valores falangistas y del nacional-catolicismo. La vigilancia de la moralidad pública cobró mucha importancia, y el clero participó en la represión de la primera etapa. A partir de 1937, era obligatorio que los párrocos expidieran certificados de conducta de sus feligreses. Se creó con idéntico motivo una Guardia Cívica que se caracterizaba por llevar una banda en uno de sus brazos, al mando de la misma se encontraba el capitán de infantería Agustín Martín. Se recolectaba chatarra para el frente, y las colectas eran anunciadas por la prensa zamorana. Asociaciones femeninas promovieron la recogida de ropa. Con el objetivo de obtener financiación, se impuso el llamado subsidio al combatiente, creado el 8 de enero de 1937. Se trataba de un impuesto que gravaba el consumo de artículos que se consideraban de lujo, o al menos poco necesarios: entradas en espectáculos públicos, tabaco, consumiciones en los bares, etc. Se instauró el impuesto de plato único, que comenzó a imponerse el 30 de octubre de 1936. Los días de plato único eran el 1 y el 15 de cada mes; con este impuesto se pretendía sostener comedores de asistencia social, jardines de infancia, orfanatos e instituciones similares. Surgió una cultura de estraperlo (mercado negro) que movía productos desde la raya de Portugal (frontera) hasta el interior. Con el objetivo de controlar la producción de trigo, se creó en el bando nacional el Servicio Nacional del Trigo, cuyo objetivo era comprar el trigo a un "precio oficial".

La posguerra y el Franquismo

Después del conflicto civil, se intensificó la ocupación del ensanche de la ciudad de Zamora. Se continuó con la construcción, ya iniciada antes del conflicto, de las represas y de los Saltos del Duero, lo que proporcionó varias centrales hidroeléctricas a lo largo de la provincia en el Esla-Duero. En los años cincuenta, la capital fue dotada de servicios como el nuevo Hospital, la Universidad Laboral y la Nueva Estación de Ferrocarril. El 9 de enero de 1959, se produjo en el norte de la provincia la rotura de la presa de Vega de Tera, conocida como la catástrofe de Ribadelago. La rotura inundó y arrasó el pueblo sanabrés de Ribadelago, causando la muerte a 144 de sus habitantes y convirtiéndose así en una tragedia de gran magnitud en España por la rotura de un embalse hasta la actualidad. El desastre generó un importante movimiento solidario de apoyo a las víctimas a nivel nacional e internacional. Se procedió a reforestar con pino silvestre (Pinus sylvestris) los montes del norte de la provincia (sierra de la Culebra). La responsable de esta tarea fue ICONA, un organismo estatal encargado de la vigilancia de montes, que cobró importancia en los medios rurales. En 1952, se creó en Zamora la Universidad Laboral (Escuelas Profesionales José Antonio Girón).

En la década de los años cincuenta, comenzó un lento declive económico de la provincia, al mismo tiempo que la población alcanzó su máximo, superando las 300.000 personas censadas. Debido a la falta de desarrollo industrial, la población más joven fue emigrando de las zonas rurales a otras capitales en busca de empleo. El número de habitantes comenzó a disminuir en la provincia, a pesar de aumentar en menor proporción en la capital. El 15 de febrero de 1955, se inauguró el Hospital Virgen de la Concha en las afueras de Zamora. También se produjo un fenómeno de emigración estacional para la vendimia en el sur de Francia durante los meses de otoño. De la misma forma, fue creciendo la inmigración a diversas zonas de Europa y América. En 1989, se celebró el Primer Congreso de Historia de Zamora. El declive poblacional y económico de la provincia continuó hasta la última década del siglo XX. Tras la muerte del dictador Francisco Franco, surgieron en la provincia organizaciones regionalistas y autonomistas, como Alianza Regional de Castilla y León (1975), Instituto Regional de Castilla y León (1976) o PANCAL (1977). Posteriormente, tras la extinción de estas formaciones, surgió en 1993 Unidad Regionalista de Castilla y León. El casco antiguo de Zamora recibió la calificación de Conjunto Histórico-Artístico desde 1973. La producción de vino de la Denominación de Origen Toro fue reconocida en los años ochenta.

La Transición y la Democracia

En 1983, se constituyó la comunidad autónoma española de Castilla y León, siendo una de las de mayor extensión. La provincia de Zamora se integró en la comunidad junto con otras ocho provincias. La división de la provincia en seis comarcas quedó establecida y delimitada. Durante el otoño de 1968, se celebraron varias reuniones en Zamora, impulsadas tanto por la Federación de Fútbol de Valladolid como por el entonces gobernador civil de la provincia, Manuel Hernández Sánchez, con el objetivo de poner en marcha un club en la capital que llenara el vacío dejado por el desaparecido Atlético Zamora (1943-1964). Finalmente, el 23 de octubre de 1968, se constituyó oficialmente el Zamora Club de Fútbol, aunque no fue hasta el 7 de noviembre cuando el club se inscribió en la Federación.

En España, apareció un nuevo fenómeno llamado turismo. Se multiplicaron las publicaciones informativas sobre la provincia; una de las primeras con orientación turística se escribió en 1960. Surgieron periódicos como La Opinión de Zamora, que tuvo su primera edición en 1990 con el fin de dar un nuevo aire a la información de Zamora y su provincia. Años después, en 1993, se fusionó en La Opinión-El Correo de Zamora. A mediados del siglo XIX, había una amplia oferta de periódicos, algunos de ellos de pequeña tirada: La Región en Benavente, el Heraldo de Zamora en la capital, El Amigo del Pueblo en Toro, el Ideal Coresino en Coreses. Poco a poco, la industria del vino se fue adaptando en algunas regiones zamoranas. Existe una tierra del vino, y concretamente destaca la región de Toro, a la que a mediados de los años setenta se le concedió la Denominación de Origen de vinos, antes de la consecución de la Denominación de Origen definitiva el 29 de mayo de 1987. El queso zamorano obtuvo en 1992 la denominación de origen. En 1995, tras la operación de desembalse, se renovó la investigación histórica de la zona.

La provincia en el siglo XXI

La evolución social de la provincia se dirige, desde mediados del siglo XX, a un progresivo despoblamiento de sus entornos rurales. Este proceso, iniciado ya en los años cincuenta, se prolonga hasta bien entrado el siglo XXI, dando lugar a una de las provincias con menor densidad poblacional de España. Durante el siglo XX, el máximo número de población se produjo en 1950, y a partir de ahí los índices de población han ido disminuyendo progresivamente. En pleno siglo XXI, los habitantes de la provincia representan menos del uno por ciento de la población de España, con un número creciente de pueblos deshabitados. La despoblación se debe a un fuerte proceso migratorio patente a principios del siglo XX, siendo el principal responsable de las pérdidas demográficas más que la ausencia de crecimiento vegetativo de la población. Se trata de un proceso muy similar al que ocurre con otras zonas rurales del interior de la península ibérica. La evolución de la provincia avanza poco a poco desde una cultura agrícola tradicional hasta un conjunto de servicios englobados en el turismo rural, pudiendo ofrecer a los visitantes tanto su cultura culinaria local como la posibilidad de disfrutar de la arquitectura. En 2002, se unieron los centros hospitalarios y asistenciales, creando el Complejo Asistencial de Zamora, que proporciona servicio asistencial a toda la provincia.

En el terreno de las inversiones en comunicaciones, ya en el año 2008 comenzaron las obras de construcción de la línea de alta velocidad, en su tramo Olmedo-Zamora, dentro de la línea Madrid-Galicia, con doble vía electrificada y ancho internacional. Para 2015, se comprometió la conexión de Madrid con Zamora, con un tiempo de viaje estimado en algo más de una hora, mientras que en un futuro más lejano entrará en servicio una segunda estación en la provincia, la de Puebla de Sanabria.

Cercano ya el bicentenario de la conformación de la provincia de Zamora, sus fronteras siguen aún en litigio en un pequeño territorio limítrofe con la provincia de Orense y Portugal. Se trata de un espacio del que dependen cuatro fronteras: la intermunicipal entre Hermisende y La Mezquita, la interprovincial entre Orense y Zamora, la intercomunitaria entre Galicia y Castilla y León e incluso la internacional entre España y Portugal. Este paraje, de poco más de 1,8 km², se encuentra situado entre el cerro de Las Lagunas y la frontera con Portugal. La línea de delimitación entre las provincias de Orense y Zamora la realizan los mojones 349 y 350 que, a pesar de su existencia, no son reconocidos por el ayuntamiento de La Mezquita. Además, la pertenencia de este territorio a la provincia de Zamora se encuentra documentada en un plano topográfico que data de principios del siglo XX y que fue realizado por el Instituto Geográfico Nacional.

Galería de imágenes

Véase también

- Catálogo arqueológico del municipio de Zamora

- Museo de Zamora - Recorre la arqueología de toda la provincia y cuenta además con una sala dedicada específicamente a la historia de la capital.

- Anexo:Bienes de interés cultural de la provincia de Zamora

- Archivo Histórico Provincial de Zamora.

- Etimología de Zamora - La denominación etimológica de Zamora ha dado lugar a numerosas hipótesis, muchas de ellas fundamentadas en motivos históricos.

- Anexo:Obispos de Zamora

- Historia de Portugal

- Historia de Carbellino

- Campo de la verdad-Zamora

- Ufología histórica de Zamora

Biografía

- Fulgosio, Fernando (1869). Rubio, Grillo y Vittruri, ed. Crónica de la provincia de Zamora. Madrid.