Vetones para niños

Datos para niños Vetones |

||

|---|---|---|

|

||

| Información geográfica | ||

| Área cultural | Vettonia | |

| Equivalencia actual | España (Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura) y Portugal | |

| Información antropológica | ||

| Raíz étnica |

Indoeuropeo |

|

| Pueblos relacionados | lusitanos | |

| Idioma | lusitano | |

| Asentamientos importantes | ||

| Caura, Caesarobriga, Salmántica | ||

|

|

||

Los vetones (en latín vettones) fueron un grupo de pueblos prerromanos de cultura celta que vivieron en la parte occidental de la Península ibérica. Su nombre podría significar "los guerreros" o "los viajeros". Se asentaron principalmente entre los ríos Duero y Tajo.

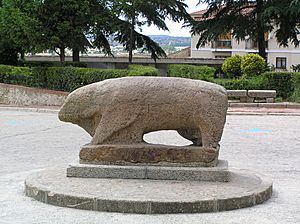

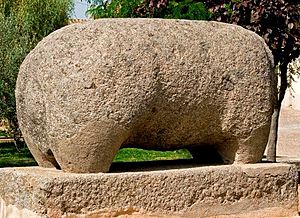

Hoy en día, su territorio se encuentra en las provincias españolas de Ávila, Salamanca y Cáceres, y en partes de Toledo y Zamora. También hay restos de su cultura en el este de Portugal. Una de sus creaciones más famosas son los verracos de piedra. Estas son figuras de animales como toros, cerdos o jabalíes. Su significado exacto aún no se conoce, pero podrían haber sido marcas de territorio, esculturas religiosas o monumentos funerarios.

Los vetones adoraban a dioses como el dios lobo, conocido como Endovélico o Vaelico.

Los vetones limitaban con otros pueblos: al norte con los vacceos, al noroeste con los astures, al este con los carpetanos, al sur con los oretanos, túrdulos y célticos, y al oeste con los lusitanos. Los lusitanos y vetones estaban muy unidos, compartiendo cultura, idioma y a veces territorios.

Su cultura se caracterizaba por ser guerrera, con gran habilidad a caballo y dedicada a la ganadería. Las comunidades vetonas estaban dirigidas por una élite que controlaba los recursos, especialmente el ganado. Construían asentamientos defensivos en lugares altos, llamados castros u oppida. Algunos ejemplos son Ulaca, El Raso, Sanchorreja, Las Cogotas y Mesa de Miranda.

El concepto de "Vetonia" como una región con identidad propia surgió probablemente más tarde, con la organización territorial que los romanos hicieron en la Hispania romana durante el gobierno de Augusto.

Contenido

Origen y características celtas

Martín Almagro Gorbea, un experto, considera que los vetones eran claramente un pueblo celta por sus costumbres y forma de vida. No se sabe con certeza de dónde vinieron. Algunos creen que llegaron del norte de Europa, mientras que otros piensan que surgieron de la mezcla entre una cultura local de la península ibérica y la cultura celta.

Los vetones y los lusitanos probablemente tuvieron un origen común muy antiguo. Por eso, ambos pueblos estaban muy conectados. Incluso se dice que Viriato, un famoso líder, fue rey tanto de lusitanos como de vetones. Investigaciones recientes sugieren que Viriato podría haber sido de origen vetón. Aunque eran pueblos distintos, siempre estuvieron unidos, se casaban entre ellos y compartían lazos de sangre, religión y lengua. También luchaban juntos contra sus enemigos.

Historia de los vetones

Desde el punto de vista de la arqueología, el territorio vetón se relaciona con la cultura conocida como Cogotas II o de los verracos. Esta cultura se desarrolló a partir del siglo V a. C., evolucionando de una cultura anterior llamada Cogotas I, que existió al final de la Edad del Bronce. La llegada de pueblos indoeuropeos influyó en esta evolución, y es probable que los vetones fueran uno de los primeros pueblos indoeuropeos en llegar a la península ibérica.

La construcción de murallas en los castros de Salamanca y Ávila en la segunda mitad del siglo V a. C. muestra que estas comunidades tenían más riqueza y recursos. Esto les permitía construir defensas costosas. El aumento de la riqueza pudo deberse a los contactos con sociedades más avanzadas del sur de la península ibérica y a la influencia de pueblos colonizadores. Realizaban intercambios a través de una ruta prehistórica que más tarde se convertiría en la Vía de la Plata. También se sabe que los vetones y lusitanos hacían incursiones en ciudades del sur de la península e incluso cruzaban al norte de África.

Alrededor del 500-400 a. C., hubo un gran cambio en el interior de la península. Se adoptaron nuevas técnicas agrícolas, como transformar bosques en pastos y campos de cultivo. Esto llevó a que los asentamientos fueran más grandes y la gente viviera en ellos por más tiempo (sedentarización). También hubo un aumento de la población y una mayor organización social.

Estos cambios en la agricultura, el aumento de la producción y la acumulación de riqueza influyeron en el comercio y los contactos entre regiones. La aparición de posibles invasores hizo que se empezaran a construir murallas, torres y fosos. Estos poblados fortificados se conocen como «castros».

Ciudades fortificadas y la llegada de Roma

Los vetones, como otros pueblos de la península, experimentaron cambios antes o durante la conquista romana. Estos cambios se notan a principios del siglo II a. C. en la arquitectura y el diseño de algunos poblados.

Nuevas ciudades

Las murallas que se construían tenían grandes bloques de piedra y eran de estilo ciclópeo. Aparecieron torres cuadradas, como en La Mesa de Miranda, y puertas con forma de embudo o baluartes estratégicos. También se usaban defensas como grandes fosos o "piedras hincadas" (hileras de piedras afiladas) para dificultar los ataques.

El tamaño de los poblados aumentó, como en Las Cogotas o Salamanca, y se fundaron otros nuevos, como El Raso. En esta época, se observa que había una jerarquía entre ellos. Los poblados más importantes se organizaban en barrios, talleres, zonas de santuario y mercados. Estos poblados fortificados de la Segunda Edad del Hierro se llaman Oppida, un término que Julio César usó para los grandes asentamientos de la Galia.

Estos centros, por su tamaño y defensas, son considerados por algunos como los primeros centros urbanos prehistóricos de la Meseta occidental. Por ejemplo, hacia el 300 a. C., Salamanca ya tenía una superficie de 20 hectáreas. Otros poblados como Las Cogotas (casi 15 ha) o La Mesa de Miranda (19 ha) también alcanzaron su tamaño actual en este momento. Más tarde, La Mesa de Miranda se expandió a 30 ha. Esto se ha relacionado con la conquista romana y los periodos de inseguridad.

Las excavaciones arqueológicas han mostrado que en estos poblados vivía mucha gente en casas, talleres y posibles edificios públicos, distribuidos en calles planificadas. También se encontraron zonas sin construir que pudieron usarse como corrales para el ganado. La división en barrios (ricos, pobres, extramuros, talleres, basureros) podría indicar una diferencia social, que también se ve en los cementerios. Ulaca, en Ávila, es un ejemplo claro de un Oppidum importante, con un santuario y una sauna que pudieron ser un centro ceremonial y de peregrinación. Con unas 70 hectáreas, fue uno de los centros urbanos más grandes de la Península durante la Segunda Edad del Hierro.

Sociedad y contacto con Roma

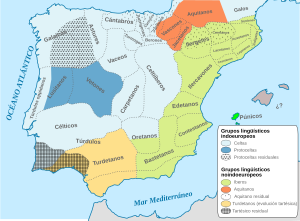

C1: Galaicos / C2b: Brácaros / C3: Cántabros / C4: Astures / C5: Vacceos / C6: Turmogos / C7: Autrigones-Caristios / C8: Várdulos / C9: Berones / C10: Pelendones / C11: Belos / C12: Lusones / C13: Titos / C14: Olcades / C15: Arévacos / C16: Carpetanos / C17: Vetones / C18-C19: Célticos / C20: Conios / L1: Lusitanos / I1: Ceretanos / I2: Ilergetes / I3: Lacetanos / I4: Indigetes / I5: Layetanos / I6: Ilercavones / I7: Sedetanos / I8: Edetanos / I9: Contestanos / I10: Oretanos / I11: Bastetanos / I12: Turdetanos / G21: Galos / G1: Griegos / P1: Fenicios/Cartagineses / B1: Bereberes.

La sociedad vetona se fue haciendo más urbana debido a la influencia de Roma. Sin embargo, nunca perdieron sus costumbres militares y su fama como jinetes hábiles. Sus tácticas de guerrilla causaron muchos problemas a los ejércitos romanos. Julio César, después de la conquista, decidió crear unidades de caballería auxiliares con jinetes vetones, que fueron muy importantes en la guerra de Britania. Muchos de ellos fueron recompensados con la ciudadanía romana.

Los primeros contactos entre vetones y romanos se dieron en el año 193 a. C., cuando la caballería vetona ayudó a un ejército de carpetanos, vacceos y celtíberos que huía del pretor Marco Fulvio Nobilior en Toletum (Toledo).

En esos años, llegaron objetos romanos como vajillas para el vino y el aceite. Es posible que los materiales romanos encontrados en yacimientos como Salamanca, Toro, Coca, Las Cogotas, La Mesa de Miranda o El Raso de Candeleda sean de esta época. Su llegada tuvo un gran impacto económico. Sin embargo, el desarrollo de los Oppida no fue impulsado solo por Roma, ya que hay pruebas de este proceso desde el siglo VI a. C.. Las influencias a través de la Vía de la Plata y el conocimiento de formas de vida urbana en asentamientos púnicos y griegos pudieron haberles mostrado el camino a seguir.

Artesanía y metalurgia

La producción de hierro, la fundición de bronce, la fabricación de cerámica, tejidos, talla en piedra, la agricultura y la ganadería, junto con el almacenamiento de alimentos a gran escala, y el comercio a larga distancia, muestran una creciente industrialización en los poblados vetones, mucho antes de la llegada de Roma.

La demanda del mundo romano en la península ibérica aceleró este proceso. En esta época se generalizó el uso del torno para la cerámica y su producción a gran escala. Esto requería que los artesanos se dedicaran a tiempo completo a su oficio. La cerámica hecha a mano fue desapareciendo y surgieron talleres de alfarería en los castros, como el de Las Cogotas.

A lo largo de los siglos II y I a. C., las producciones se hicieron más uniformes en todo el territorio vetón. La cerámica encontrada era hecha a torno, con formas como vasos de borde vuelto, copas, cuencos y botellas. Los motivos pintados eran bandas, líneas onduladas, meandros y círculos concéntricos.

En cuanto a la metalurgia, los vetones eran muy hábiles forjando espadas de doble filo, una gran innovación para la época. Los romanos adoptaron esta técnica para crear el famoso gladius hispalensis. También destacaron en la orfebrería, creando joyas como fíbulas, torques y brazaletes.

Bajo administración romana

En el año 61 a. C., Julio César fue nombrado gobernador de la Hispania Ulterior. Con el pretexto de acabar con las incursiones de vetones y lusitanos que causaban inseguridad, y después de la muerte de Viriato y las guerras, César hizo que la población abandonara los poblados fortificados y se trasladara a las llanuras. También prohibió la construcción de nuevas fortalezas.

Este cambio modificó la organización del territorio. Los habitantes de los castros tomaron diferentes decisiones: algunos poblados siguieron funcionando como pequeños núcleos y con el tiempo obtuvieron estatus municipal. Arqueológicamente, se observa que el abandono de los poblados fue más bien por iniciativa de los propios habitantes, sin signos de batallas o incendios. Esto sugiere que hubo acuerdos políticos con Roma.

Parece que los vetones fueron uno de los pueblos más guerreros y opuestos a Roma al principio. Después del asesinato de Viriato, las fuentes históricas no dan mucha información. Quizás buscaron mejores lugares para asentarse, de acuerdo con los intereses romanos, valorando los recursos agrícolas, mineros y ganaderos.

La estrategia romana comenzó en el siglo II a. C. y tuvo más éxito después de las guerras sertorianas (82-72 a. C.). En ese momento, centros de población como Las Cogotas, La Mesa de Miranda o Ulaca comenzaron a despoblarse, ya que apenas se han encontrado materiales romanos en su interior. La población pudo haberse trasladado a la vega, posiblemente al lugar que hoy ocupa Ávila.

Sin embargo, en Ciudad Rodrigo y Salamanca se ha confirmado la relación entre el mundo indígena y el romano. Otros castros destacaron durante el Bajo Imperio, como Las Merchanas o Yecla la Vieja, relacionados con la explotación minera. Al sur de Gredos, en El Raso de la Candeleda, se encontraron monedas romanas, y se observa un abandono hacia la época de César. Su población pudo haberse trasladado a Talavera la Vieja (Augustóbriga) o a Talavera de la Reina (Caesarobriga).

En el siglo I a. C., la presencia romana al sur del Tajo no estaba muy consolidada. Pero a partir de entonces, los poblados de las llanuras comenzaron a tener los mismos materiales que los castros fortificados, y sus habitantes se trasladaron a tierras agrícolas más productivas. La fundación en el año 34 a. C. de Norba Caesarina, la actual Cáceres, se relaciona con el abandono del castro de Villasviejas y los núcleos cercanos, ya que estaban lejos de las vías de comunicación. Norba tenía una buena posición geográfica con respecto a la Vía de la Plata.

Después de las guerras, una vez pacificados, los vetones formaron parte activa del ejército romano en la conquista de Britannia, a través del Ala Hispanorum Vettonum. Muchas fuentes documentan el valor de estas unidades de caballería. Muchos de ellos fueron recompensados con la ciudadanía romana e incluso fueron incorporados a la orden ecuestre, la segunda en importancia en la élite social romana.

Tras la conquista y pacificación, los vetones fueron adoptando las costumbres romanas hasta que se completó la romanización de Hispania. Aunque adoptaron las creencias romanas, siguieron adorando a sus antiguas deidades como Endovélico y continuaron usando los verracos y toros de piedra en sus tumbas hasta la llegada del cristianismo. En este proceso, la cultura vetona se fue diluyendo, y el territorio de los vetones se convirtió en una región administrativa romana llamada Vetonia.

Cultura vetona

El historiador griego Estrabón los describió de forma negativa, influenciado por el punto de vista de los conquistadores, como "bárbaros". Por ejemplo, cuenta que cuando los vetones entraron por primera vez en un campamento romano y vieron a los oficiales paseando, pensaron que era una locura y los llevaron a sus tiendas para que se sentaran o lucharan.

Los cambios en las prácticas agrícolas alrededor del 500-400 a. C. también cambiaron la forma de tratar a los muertos. Se incineraban los cuerpos y se guardaban los restos en urnas, que se depositaban en cementerios separados. Gracias al estudio de los objetos de hierro encontrados en las tumbas, como fíbulas y armas, se sabe que algunas tumbas se usaron durante varias generaciones, hasta 200 o 300 años.

Antes, los muertos eran enterrados sin incinerar. También hubo cambios en los lugares de vivienda, con el desarrollo generalizado de la metalurgia del hierro y la adopción del torno para producir la cerámica anaranjada y pintada tan característica.

Elementos culturales comunes

Entre los elementos y características comunes de estos pueblos se han identificado: la cerámica con motivos "a peine", la creación de recipientes de bronce con técnicas específicas, y la construcción de verracos. Estas son esculturas de piedra con forma de animales, principalmente toros o cerdos. No se sabe con certeza cuál era su función o simbolismo, pero se ha pensado que podrían haber tenido un papel mágico como protectores del ganado.

Verracos

Los verracos son una de las manifestaciones artísticas más importantes de los vetones. Son esculturas de toros, cerdos e incluso jabalíes, que se encuentran por todo el territorio que ocuparon los vetones. La función de estas esculturas ha sido muy debatida. Podrían ser monumentos para conmemorar victorias, o tener significados mágico-religiosos para proteger y ayudar a la reproducción del ganado.

Algunos verracos pudieron tener un sentido funerario, como los que aparecen asociados a piedras con cavidades que servían de tapas de tumbas. Se ha señalado que estas esculturas podrían haber pertenecido a las élites vetonas ya romanizadas, y algunos tienen inscripciones funerarias.

Las investigaciones más recientes sugieren que, además de las funciones mencionadas, estas esculturas pudieron tener un valor económico. La mayoría de los verracos que se conservan en su lugar original, excepto los que están en poblados, se encuentran cerca de buenos pastos, puntos de agua y lugares con buena visibilidad. Quizás servían para señalar buenos pastos o recursos hídricos. Hay que tener en cuenta el gran esfuerzo que suponía para estas sociedades esculpir y colocar estas grandes esculturas. Por ejemplo, una de ellas, la de Villanueva del Campillo, mide unos 2,50 metros de largo por 2,43 metros de alto.

Los caballos tuvieron un papel muy importante en la sociedad vetona. Eran útiles para el pastoreo y como arma militar. El escritor romano Plinio el Viejo cuenta que entre los lusitanos se criaba una raza de caballos tan rápidos que se decía que las yeguas eran fecundadas por el viento. Es probable que los caballos vetones fueran igual de rápidos y útiles.

Territorio vetón

Los estudios más recientes sobre los vetones sitúan su frontera occidental en el río Coa, un afluente del Duero que corre paralelo al río Águeda y por la actual frontera con Portugal. La frontera oriental sería la línea que va desde Talavera de la Reina, pasa por El Casar de Escalona, Maqueda y llega hasta Ávila. No es casualidad que en esta zona se haya descubierto el importante asentamiento de Canto-Los Hierros, que controlaba el paso estratégico entre los ríos Tajo y Duero.

A diferencia de las fronteras políticas de otras tribus prerromanas, que cambiaban mucho, las de los vetones estaban bien delimitadas por los cañones y gargantas llamados "arribes" en el oeste de las actuales provincias de Salamanca y Zamora.

La frontera con los astures estaba al otro lado del Duero, y con los lusitanos al oeste, al otro lado del río Coa, siguiendo hacia el sur hasta la sierra de Gata. Continuaba hacia el suroeste por el valle del Eljas hasta su desembocadura en el Tajo, siguiendo más o menos la actual frontera entre la provincia de Cáceres y Portugal.

Los límites al sur de Vetonia son más complejos y podrían haber llegado hasta el río Guadiana, ya que se han encontrado verracos cerca de este río. Todos los castros vetones al norte del Guadiana tienen la misma estructura defensiva y los materiales de sus cementerios son idénticos a los encontrados en los castros de la provincia de Ávila.

Ciudades vetonas

Ptolomeo, a mediados del siglo II, mencionó 11 ciudades vetonas: Lancia Oppidana, Cottaeobriga, Salmantica, Augustobriga, Ocelum, Capara, Manliana, Laconimurga, Deobriga, Obila y Lama. A continuación, se presentan algunas de las ciudades vetonas conocidas por textos romanos y las propuestas sobre su ubicación:

- Caesarobriga: Se identifica con la actual Talavera de la Reina (Toledo).

- Capara: Se ubica en la antigua Ventas de Cáparra, en el límite de los municipios de Guijo de Granadilla, Villar de Plasencia y Oliva de Plasencia (Cáceres).

- Lacimurga/Lacinimurga: Se cree que hubo dos centros diferentes. Uno vetón al norte del Guadiana, en el Cerro de Cogolludo (Navalvillar de Pela, Badajoz).

- Lancia Oppidana: Se sitúa cerca de la Sierra de la Estrella, al norte de Idanha, cerca de la frontera portuguesa.

- Ad Lippos: Se emplaza en los alrededores de Valverde de Valdelacasa, al sur de la provincia de Salamanca.

- Obila: Su relación con la actual Ávila es tradicional, aunque debatida. Sin embargo, el territorio de Ávila formó parte central del área vetona por la presencia de sus oppida y verracos.

- Ocelon: Se sugiere que podría identificarse con uno de los poblados del yacimiento del Cerro del Berrueco (Salamanca-Ávila).

- Salmantica: Es la actual Salamanca. Era el centro vetón más al norte, en la frontera con los vacceos.

Construcciones vetones

Los castros

De los vetones quedan una serie de castros, que eran poblaciones fortificadas, en varias provincias, especialmente en Ávila y Salamanca. Estos poblados tenían varios recintos (algunos para el ganado) y muestran un alto nivel de organización. Los más importantes son:

- Castro de las Cogotas (Cardeñosa, Ávila)

- Castro de la Mesa de Miranda (Chamartín de la Sierra, Ávila)

- Castro de Ulaca (Villaviciosa —Solosancho—, Ávila)

- Castro del Raso (Candeleda, Ávila)

- Castro de los Castillejos (Sanchorreja, Ávila)

- Castro de Las Paredejas (Medinilla, Ávila)

- Castro de La Coraja (Aldeacentenera, Cáceres)

- Castro de Villasviejas del Tamuja (Botija, Cáceres)

- Castro de Yecla la Vieja (Yecla de Yeltes, Salamanca)

- Castro de Las Merchanas (Lumbrales, Salamanca)

- Castro de El Castillo (Saldeana, Salamanca)

- Castro de Canto-Los Hierros (El Espinar, Segovia)

Los castros solían ubicarse en lugares elevados y de difícil acceso, cerca de fuentes de agua y vías de comunicación. A veces estaban en zonas llanas con suelos agrícolas, pero la mayoría buscaban la protección de la altura.

Había cuatro tipos de ubicación para los poblados:

- En espigón fluvial: en cerros elevados y escarpados donde se unen dos ríos, como la Mesa de Miranda o Yecla la Vieja.

- En acrópolis y meandro: cerca de ríos y con defensas naturales, como Las Cogotas o El Raso.

- En cadenas montañosas: para tener control visual, como Sanchorreja o Ulaca.

- En ladera: como Salamanca y Ciudad Rodrigo, donde el río se podía cruzar fácilmente.

El tamaño de los poblados variaba, desde pequeños de 1 hectárea hasta otros de 20-70 hectáreas.

Las defensas naturales del terreno se complementaban con defensas artificiales: murallas, torres, fosos y campos de piedras hincadas. Las murallas se construían sin cimientos, con piedras sin argamasa. No se sabe su altura original, pero en algunos lugares se conservan varios metros. Es probable que la parte superior de las murallas tuviera una empalizada de madera o adobe. Las murallas se adaptaban al terreno y a veces tenían bastiones, especialmente en las puertas.

Las puertas eran similares y respondían a dos diseños: en embudo (los muros se curvaban hacia adentro, formando un callejón) o en esviaje (los tramos de muralla se superponían, dejando un espacio para pasar).

A veces, frente a la muralla, había fosos, y más a menudo, campos de piedras hincadas. Estas eran piedras puntiagudas colocadas en las zonas más vulnerables para dificultar los ataques de caballería o el acceso a pie. Este sistema se extendía por varias regiones de la península ibérica. Entre los vetones, había dos zonas principales con estas defensas: la de Ávila y la de Salamanca.

El interior de los recintos fortificados intentaba tener zonas diferenciadas. En algunos yacimientos se han encontrado barrios de élite y otros más humildes, lo que sugiere diferencias sociales. En muchos castros se han hallado viviendas fuera de las murallas, lo que indica que las murallas no siempre eran necesarias por peligro.

Entre los castros de Ávila hay santuarios, como en El Raso de la Candeleda y Ulaca, pero no se han encontrado en los de Salamanca.

- Otros castros, ciudades fortificadas, asentamientos o restos vetones

- Abulenses: Obila (Ávila), Toros de Guisando, Necrópolis de La Osera, (Chamartín), La Colilla (Valle de Amblés) La Pared de los Moros (Niharra), El Cerro de la Cabra (Ojos Albos).

- Salmantinos: Helmantica (Salamanca), Miróbriga (Ciudad Rodrigo), Diobriga (Béjar), Manliana (Monleón), Irueña (Fuenteguinaldo), Lerilla (Zamarra), Hinojosa de Duero, Los Habitantes (Albergueria), La Plaza (Gallegos de Argañán), El Cerro y Lagunilla (Montemayor), Castro de Saldañuela (Bermellar).

- Cacereños: Talavera La Vieja, Capara (Guijo de Granadilla), Botija, Montehermoso, Segura de Toro, Malpartida de Plasencia, Villar del Pedroso y Hervás.

- Portugueses: Ocelum (Castelo Branco), Cottaeobriga (Almeida), Lancia (Serra d'Opa).

- Toledanos: Caesarobriga (Talavera de la Reina).

- Zamoranos: Toro, Castro de San Mamede

- Sin catalogar: Laconimurgi (Constantina, en la provincia de Sevilla, o Puebla de Alcocer, en la de Badajoz).

Las necrópolis

En los cementerios de estos castros se han encontrado muchas tumbas que muestran la importancia de los guerreros en la cultura vetona. Sus características principales son:

- Se ubicaban frente a las puertas de los poblados, a unos 150-300 metros de distancia.

- Estaban cerca de corrientes de agua continuas que fluían de este a oeste en relación con los cementerios.

- Tenían una distribución particular, con enterramientos concentrados en sectores separados por zonas sin tumbas.

El ritual funerario se basaba casi exclusivamente en la cremación del cuerpo. Los restos se depositaban en la tierra con o sin urna cineraria. Algunas tumbas tenían objetos metálicos o de cerámica como ajuar. En yacimientos como Las Cogotas, se encontraron restos de huesos y escorias de metal, que pudieron ser lugares donde se quemaban los cuerpos, llamados Ustrina. La forma de cubrir la urna variaba: algunos eran simples hoyos, otros eran túmulos (como en La Osera) o estelas (como en Las Cogotas), e incluso pequeñas cubiertas de losas.

No hay mucha información sobre los cementerios del extremo occidental del territorio vetón (Zamora y Salamanca). Esto podría significar que las costumbres funerarias eran diferentes, como la exposición de los cuerpos a animales carroñeros o el lanzamiento de cenizas a los ríos, prácticas que no dejarían restos arqueológicos. O bien, que los cementerios de estas zonas aún no se han encontrado.

En cuanto a los ajuares (objetos que se enterraban con los muertos), los primeros enterramientos, alrededor del 500 a. C., tenían como arma principal la espada de hierro en todas sus variantes, especialmente las de "antenas atrofiadas". También aparecían vasos de ofrendas y cerámica hecha a mano con decoración peinada. A finales del siglo IV a. C., los cementerios se hicieron más importantes, y junto a las espadas, se empezaron a incluir puñales. Más tarde, alrededor del 300 a. C., se incluyeron puñales de "frontón" y "dobleglobulares", llamados así por la forma de su pomo. También se encontraban lanzas y jabalinas.

Economía vetona

La riqueza en la Segunda Edad del Hierro no estaba bien distribuida, y había muchas diferencias sociales. La sociedad tenía una estructura piramidal: en la cima estaba una élite militar, que usaba caballos y armas de lujo. Debajo, había una base de guerreros menos ricos. En un nivel inferior, se encontraban comerciantes y artesanos. Y, por último, una gran parte de la población (aproximadamente el 85%) era más humilde, e incluso había algunos sirvientes o esclavos.

La ganadería era una de las actividades económicas más importantes. El ganado proporcionaba carne, leche, piel, cuero, huesos y cuernos (para instrumentos y adornos). Se cree que una parte de los recintos amurallados pudo servir como corrales para proteger su recurso más valioso. Los restos arqueológicos sugieren que criaban ganado bovino y cerdos, y también ovejas y cabras.

La agricultura también era importante, ya que en algunos yacimientos se han encontrado granos de cereal carbonizados. La existencia de pequeños yacimientos en la Vega del río Adaja, en Ávila, podría indicar pequeños asentamientos dedicados a la producción agrícola. También se dedicaban a la recolección de frutos silvestres y a la caza, ya que se han encontrado huesos de jabalí y ciervo en los castros.

Se sabe que estas poblaciones comerciaban con culturas lejanas, ya que en sus cementerios y poblados se han encontrado objetos de lugares alejados de la península ibérica, tanto de Oriente, como griegos e ibéricos.

Religión vetona

El estudio de la religión vetona a través de inscripciones es complicado porque estas son de una época tardía y están influenciadas por la cultura romana.

Dioses vetones

- Ataecina: Es la diosa indígena femenina más importante en número de inscripciones en toda la península ibérica, solo superada por el dios lusitano Endovelicus. Se han encontrado unas cuarenta aras (altares de piedra) dedicadas a esta diosa en el sur de la provincia de Cáceres, Badajoz y la frontera portuguesa. Su principal centro de culto fue Turobriga, aunque no se sabe su ubicación actual. La devoción a Ataecina se extendió por una amplia zona del occidente peninsular, incluyendo territorios de lusitanos y célticos. Se cree que era una divinidad relacionada con la fertilidad, los ritos funerarios y el inframundo. Sus símbolos eran el ramo y la cabra.

- Vaelico: Se conoce su existencia por unas veinte menciones en Postoloboso, cerca del oppidum de El Raso, en Candeleda (Ávila). Este lugar era un santuario de Vaelico, una divinidad indígena adorada en época romana. Se le relaciona con Endovelicus, el dios principal de los lusitanos.

- Ilurbeda: Es una divinidad vetona conocida, extendida por la Lusitania romana. Se han encontrado inscripciones en Cáceres, Ávila, Salamanca, Coímbra y Sintra.

- Cosus: Los vetones adoraban a este dios como el de la guerra, la fuerza y el tiempo atmosférico. Se le representaba con forma de toro, similar a otra deidad indígena de la península ibérica, Bandua. En otras religiones se le identifica con el Thor nórdico o el Taranis galo, pero los romanos solían identificarlo con Júpiter y Marte. Se han encontrado referencias suyas en Boñar (León) y en Retortillo (Salamanca).

|

Véase también

En inglés: Vettones Facts for Kids

En inglés: Vettones Facts for Kids