Dictadura de Primo de Rivera para niños

La dictadura de Primo de Rivera fue un periodo en la historia de España que comenzó el 13 de septiembre de 1923. En esa fecha, el general Miguel Primo de Rivera, que era capitán general de Cataluña, tomó el poder mediante un movimiento militar. Este gobierno especial duró hasta el 28 de enero de 1930, cuando Primo de Rivera renunció. Después de él, el general Dámaso Berenguer asumió el mando en un periodo conocido como la «dictablanda».

Este régimen se considera el primer intento de establecer un gobierno fuerte y centralizado en España, con el Ejército jugando un papel muy importante. Algunos historiadores han comparado este gobierno con el fascismo, un tipo de gobierno autoritario que había surgido en Italia. Sin embargo, muchos expertos creen que el régimen de Primo de Rivera era diferente. Aunque sí adoptó algunas ideas de los gobiernos autoritarios, como la creación de un partido único, se parecía más a otros gobiernos fuertes de Europa del Este de esa época.

Contenido

¿Qué llevó a la dictadura de Primo de Rivera?

El papel creciente del Ejército en la política

Desde finales del siglo XIX, el Ejército español empezó a tener más influencia en la política. Los militares se veían a sí mismos como defensores de los intereses del país. Creían que podían intervenir cuando los políticos no lograban resolver los problemas.

Un ejemplo de esta intervención ocurrió en 1905, cuando militares atacaron las oficinas de algunos periódicos en Barcelona. Esto llevó a una ley en 1906 que permitía juzgar a civiles en tribunales militares. Más tarde, en 1917, grupos de militares llamados Juntas de Defensa tuvieron un gran protagonismo en la vida política.

Los militares de esa época valoraban mucho el orden, la disciplina y la autoridad. Pensaban que el sistema político no funcionaba bien. Por eso, muchos apoyaban a la monarquía como una forma de mantener la estabilidad.

Conflictos sociales en España (1918-1923)

Después de 1917, España vivió momentos de mucha tensión social, especialmente en Cataluña y en el campo de Andalucía. En Cataluña, hubo enfrentamientos entre trabajadores y empresarios. En Andalucía, los trabajadores del campo se movilizaron mucho, inspirados por ideas de cambio social que llegaban de otros países.

En Cataluña, una gran huelga en 1919 dejó a Barcelona sin servicios básicos. El gobierno intentó negociar, pero la presión de los empresarios y del rey Alfonso XIII llevó a medidas más duras. La situación se volvió muy difícil, con actos de violencia entre grupos.

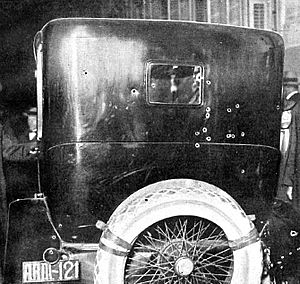

En este ambiente, figuras importantes fueron víctimas de ataques. Por ejemplo, el político Eduardo Dato fue asesinado en Madrid en 1921. También murieron otros líderes y figuras públicas en los años siguientes.

El discurso del rey Alfonso XIII en Córdoba (1921)

En mayo de 1921, el rey Alfonso XIII dio un discurso en Córdoba que causó mucha polémica. Se quejó de los políticos y sugirió que las provincias debían apoyar al rey para que se aprobaran leyes importantes. Dijo que, si era necesario, él se impondría por el bien del país, incluso si eso significaba salirse de sus deberes constitucionales.

Este discurso generó un gran debate en el Parlamento. Algunos políticos criticaron al rey, diciendo que había despreciado al Parlamento. Otros, sin embargo, lo apoyaron, afirmando que sus palabras representaban el sentir de la gente. El rey, aunque al principio se asustó por la reacción, en privado admitió que había dicho lo que pensaba.

El "Desastre de Annual" y sus consecuencias (1921)

El problema más grave que enfrentó el gobierno fue el "desastre de Annual" en julio de 1921. Esto ocurrió en el Protectorado español de Marruecos, donde las tropas españolas sufrieron una gran derrota frente a los rebeldes locales liderados por Abd el-Krim. Miles de soldados españoles perdieron la vida.

Este desastre causó una gran conmoción en España. La gente exigía saber quién era el responsable. Se acusó incluso al rey Alfonso XIII de haber animado a los militares a actuar de forma imprudente. Políticos como Indalecio Prieto y el escritor Miguel de Unamuno fueron muy críticos con el rey.

Para investigar lo sucedido, se abrió un informe conocido como el "expediente Picasso". Este informe reveló problemas de corrupción y falta de preparación en el ejército. El debate sobre estas responsabilidades políticas y militares fue muy intenso en el Parlamento.

El último gobierno antes del golpe

El debate sobre las responsabilidades del "Desastre de Annual" dividió a los partidos políticos. En diciembre de 1922, se formó un nuevo gobierno liderado por Manuel García Prieto. Este gobierno, que sería el último antes de la dictadura, prometió seguir investigando las responsabilidades.

También se planteó una reforma política para modernizar el país. Sin embargo, las elecciones de 1923 siguieron marcadas por el fraude. A pesar de ello, algunos partidos que no eran parte del sistema tradicional, como el PSOE, lograron avances.

Finalmente, el 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera dio un movimiento militar en Barcelona. El rey Alfonso XIII no se opuso a este movimiento. Las Cortes tenían previsto debatir el informe sobre el "Desastre de Annual" poco después, pero el movimiento militar lo impidió.

El movimiento militar de 1923

El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se levantó contra el gobierno en Barcelona. Una de las razones de este movimiento fue la preocupación por el problema de Marruecos y las investigaciones sobre el papel del ejército en ese conflicto. También influyó la crisis del sistema político de la monarquía, que no lograba establecer una democracia completa.

El 14 de septiembre, el gobierno legítimo pidió al rey que destituyera a los generales que se habían levantado. Sin embargo, el rey no apoyó al gobierno, que tuvo que renunciar. Poco después, Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera como jefe de gobierno. En su declaración, Primo de Rivera dijo que su objetivo era "salvar a España de los políticos".

Se formó un gobierno especial llamado "directorio militar", compuesto por ocho generales y un contralmirante. Se suspendió la Constitución, se disolvieron los ayuntamientos, se prohibieron los partidos políticos y se declaró el estado de guerra.

Un gobierno fuerte con el rey

Algunos historiadores han llamado a este periodo una "dictadura con rey". Esto se debe a que el rey Alfonso XIII decidió apoyar el movimiento militar de Primo de Rivera. Esta situación fue similar a lo que había ocurrido en Italia un año antes, cuando el rey Víctor Manuel III apoyó a Benito Mussolini. De hecho, Alfonso XIII le dijo a Víctor Manuel III: "Ya tengo mi Mussolini". Primo de Rivera también admiraba a Mussolini.

A partir de ese momento, Alfonso XIII dejó de actuar como un rey constitucional. Se convirtió en el jefe de un nuevo tipo de gobierno fuerte. Cuando los presidentes del Senado y del Congreso le recordaron al rey que debía convocar elecciones, fueron destituidos. Primo de Rivera justificó esto diciendo que el país quería "orden, trabajo y economía", no "películas de esencias liberales y democráticas".

El rey Alfonso XIII explicó su decisión en una entrevista en 1924. Dijo que había aceptado el gobierno militar porque España y el Ejército lo querían para acabar con el desorden y la debilidad política.

El político socialista Indalecio Prieto sugirió que el propio rey Alfonso XIII pudo haber impulsado el movimiento militar. Creía que el rey quería evitar que se investigaran las responsabilidades por el "Desastre de Annual", que podían afectarle directamente.

Etapas del gobierno de Primo de Rivera

Al principio, Primo de Rivera dijo que su gobierno sería temporal, solo unos "noventa días" para "mejorar" el país. Sin embargo, duró seis años y cuatro meses.

El 14 de septiembre de 1923 se declaró el estado de guerra, que duró hasta mayo de 1925. El 15 de septiembre, se creó el directorio militar, que asumió todas las funciones del gobierno. Primo de Rivera se convirtió en el jefe de gobierno y único ministro. El resto del directorio estaba formado por generales de cada región militar y un contralmirante.

Las primeras decisiones del gobierno fueron importantes. Se disolvió el Parlamento y, el 18 de septiembre, se prohibió el uso de cualquier lengua que no fuera el castellano en actos oficiales. También se prohibieron símbolos como las banderas vascas o catalanas. La Mancomunidad de Cataluña, una institución regional, fue intervenida. Se limitaron las libertades políticas y se censuró la prensa.

El 3 de diciembre de 1925, se restableció el cargo de presidente del Consejo de Ministros y se formó un "Directorio civil". Este nuevo gobierno incluía a personas que no venían de los antiguos partidos políticos, como José Calvo Sotelo en Hacienda. Sin embargo, la Constitución siguió suspendida.

Contexto internacional de la dictadura

En esa época, los sistemas democráticos también enfrentaban dificultades en Europa. El fascismo se estableció en Italia en 1922, y surgieron regímenes autoritarios en otros países como Portugal y Polonia. Primo de Rivera se reunió con Benito Mussolini, a quien admiraba.

Primo de Rivera adoptó algunas ideas del sistema corporativo que se estaba implementando en Italia. Este sistema buscaba organizar la sociedad y la economía bajo la supervisión del Estado. La expansión de gobiernos fuertes y nacionalistas en Europa, junto con el crecimiento de las ideas socialistas, influyó en la situación de España.

El Directorio militar (1923-1925)

Restablecimiento del orden social

Una de las primeras acciones del Directorio militar fue reemplazar a las autoridades locales y provinciales por militares. Su objetivo principal era restablecer el orden público. Para ello, declararon el estado de guerra, lo que significaba suspender algunas libertades y juzgar ciertos delitos en tribunales militares. También se extendió a toda España una organización llamada Somatén, que era una especie de milicia ciudadana.

Gracias al estado de guerra, la situación social se calmó. Los enfrentamientos violentos disminuyeron mucho. También hubo menos huelgas, en parte por el crecimiento económico de esos años, conocidos como los "felices años veinte".

El gobierno de Primo de Rivera tuvo una política diferente con las dos grandes organizaciones de trabajadores. Intentó acercarse a los socialistas, lo que causó divisiones dentro de ellos. Algunos líderes socialistas, como Francisco Largo Caballero, aceptaron colaborar con el gobierno en ciertos organismos. Sin embargo, la CNT, una organización anarquista, fue reprimida y pasó a la clandestinidad.

La lucha contra el "caciquismo"

Primo de Rivera se veía a sí mismo como un "cirujano de hierro" que debía eliminar el "caciquismo". Los caciques eran personas poderosas que controlaban la política local y las elecciones. El gobierno quería "mejorar" la vida pública acabando con estas redes de influencia.

Los nuevos gobernadores militares tenían la tarea de investigar la corrupción. Al principio, se aceptaban incluso denuncias anónimas. Sin embargo, esta medida no fue del todo efectiva, ya que algunos de los nuevos delegados militares también cometieron actos de corrupción. La verdadera razón por la que el caciquismo disminuyó fue que los antiguos partidos políticos perdieron su poder durante la dictadura.

La reforma local culminó con el Estatuto Municipal de 1924. Aunque decía que los municipios debían ser libres, los alcaldes seguían siendo nombrados por el gobierno, no elegidos por los ciudadanos.

Otro paso para acabar con el caciquismo fue la disolución de las diputaciones provinciales en 1924, excepto las del País Vasco y Navarra. Sus nuevos miembros fueron nombrados por el gobierno, lo que causó descontento en algunas regiones, como Cataluña.

La Unión Patriótica: un partido "apolítico"

A principios de 1924, surgió la idea de que, además de acabar con el caciquismo, era necesario crear una "política nueva". Esta política se apoyaría en personas "de ideas sanas" que formarían un "partido político, pero apolítico". Su objetivo sería administrar el Estado bajo el lema "menos política, más administración".

Así nació en abril de 1924 la Unión Patriótica. Primo de Rivera la definió como un partido "central, monárquico, templado y serenamente democrático". Su lema era "Patria, Religión y Monarquía". Este partido fue organizado desde el poder y atrajo a personas de la derecha católica tradicional y otros sectores conservadores.

Sin embargo, la Unión Patriótica no fue muy efectiva para acabar con el caciquismo. De hecho, muchos antiguos caciques se unieron a sus filas, y en algunos lugares surgieron nuevos caciques.

Fortalecimiento del nacionalismo español y lucha contra el "separatismo"

En su declaración inicial, Primo de Rivera mencionó la "propaganda separatista" como una de las razones del movimiento militar. Poco después, se aprobó un decreto que castigaba severamente los "delitos contra la seguridad y la unidad de la Patria", que eran juzgados por tribunales militares.

La dictadura adoptó un nacionalismo español muy fuerte. Se persiguieron los símbolos y las organizaciones de otros nacionalismos. La censura limitó la prensa y las publicaciones en otras lenguas. Las actividades políticas fueron restringidas, y los nacionalismos regionales entraron en un periodo de dificultad.

En Cataluña, la Lliga Regionalista se dio cuenta de su error al apoyar a Primo de Rivera, ya que este persiguió el catalanismo. Se prohibió el catalán en actos oficiales, se intentó eliminar su uso en sermones y ceremonias religiosas, y se impuso el castellano como única lengua administrativa. También se cambiaron nombres de lugares catalanes y se prohibió izar la bandera catalana.

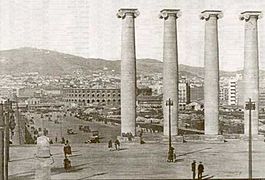

-

Las cuatro columnas que representaban las cuatro barras de la bandera catalana, obra del arquitecto Puig i Cadafalch para la Exposición Internacional de Barcelona (1929).

Esta política generó muchos conflictos con instituciones catalanas que se resistían. Muchas de ellas fueron cerradas. La Mancomunidad de Cataluña desapareció, y las declaraciones de Primo de Rivera contra la autonomía regional se hicieron más fuertes. Esto provocó un distanciamiento creciente entre Cataluña y la dictadura.

La pacificación de Marruecos

Respecto al "problema de Marruecos", Primo de Rivera siempre había querido retirar las tropas. Ordenó un repliegue a la costa, lo que causó malestar entre los militares "africanistas", como el teniente coronel Francisco Franco. Estos militares se oponían a la retirada porque significaba el fin de los ascensos rápidos por "méritos de guerra".

En 1920, se creó la Legión Extranjera, y Franco fue nombrado jefe de uno de sus batallones. En 1922, publicó un libro sobre su experiencia en la Legión. Cuando Primo de Rivera decidió reanudar la guerra en Marruecos, Franco y otros "africanistas" cambiaron de opinión y apoyaron la dictadura. Franco ascendió rápidamente en pocos años.

En marzo de 1924, Primo de Rivera ordenó una retirada de tropas que resultó en un desastre. Hubo muchas bajas, y Abd el-Krim se apoderó de gran parte del protectorado español. Primo de Rivera logró ocultar la magnitud del desastre gracias a la censura.

Sin embargo, el error de los rebeldes rifeños al atacar posiciones francesas en 1925 cambió la situación. Francia, por primera vez, decidió colaborar con España. De esta colaboración surgió el desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925, que fue un gran éxito. Sorprendió al enemigo y dividió la zona controlada por los rebeldes.

En abril de 1926, Abd el-Krim pidió negociar. Al año siguiente, Marruecos estaba completamente pacificado. Esta victoria fue el mayor triunfo del gobierno de Primo de Rivera y le dio popularidad.

El Directorio civil (1925-1930)

El inicio del Directorio civil

El éxito en Marruecos le dio a Primo de Rivera la popularidad necesaria para continuar en el poder. En diciembre de 1925, formó su primer gobierno de tipo civil, aunque él mismo siguió siendo presidente y algunos puestos clave los ocuparon militares. En ese momento, Primo de Rivera dejó claro que mantendría la Constitución suspendida y no convocaría elecciones.

Con el "Directorio civil", Primo de Rivera restableció el Consejo de Ministros, con una mezcla de civiles y militares. Los civiles pertenecían a la Unión Patriótica y eran figuras importantes del nuevo régimen, como José Calvo Sotelo en Hacienda. Con este nuevo gobierno, Primo de Rivera mostraba su intención de permanecer en el poder sin un camino claro para volver a un sistema democrático.

El intento de establecer un nuevo sistema

El primer paso para establecer un nuevo sistema fue la creación del partido único, la Unión Patriótica, en 1924. El segundo fue la formación del "Directorio civil" en 1925. Los siguientes pasos fueron la creación de la Organización Corporativa Nacional y la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva para elaborar una nueva Constitución.

La Organización Corporativa Nacional (OCN)

Primo de Rivera había prometido mejorar las condiciones de vida y trabajo de los obreros. Esto se concretó en noviembre de 1926 con la creación de la Organización Corporativa Nacional (OCN). Esta institución regularía las relaciones entre trabajadores y empresarios bajo la supervisión del Estado. Su objetivo era asegurar la paz social.

La OCN tenía diferentes niveles, con comités donde trabajadores y empresarios tenían igual representación. El gobierno ofrecía a la UGT, el sindicato socialista, participar en la OCN. La UGT aceptó, lo que causó una división interna entre los socialistas. Algunos líderes se opusieron a esta colaboración.

La Asamblea Nacional Consultiva y el proyecto de Constitución

El 13 de septiembre de 1926, Primo de Rivera realizó una consulta informal para demostrar que tenía apoyo popular. Quería presionar al rey para que aceptara convocar una Asamblea Consultiva, que no sería elegida por el pueblo. Después de un año de resistencia, el rey Alfonso XIII firmó la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva en septiembre de 1927.

Esta Asamblea se reunió en febrero de 1928. La mayoría de sus miembros fueron nombrados por el gobierno. No era un Parlamento, no podía crear leyes ni compartir el poder. Era un órgano de información y asesoramiento que colaboraría con el gobierno.

Un revés para Primo de Rivera fue la negativa de los socialistas a participar en la Asamblea. Aunque se les ofreció que sus representantes fueran elegidos por el sindicato, mantuvieron su negativa. Las universidades, cada vez más en desacuerdo con el régimen, tampoco enviaron representantes.

La Asamblea presentó un proyecto de nueva Constitución en 1928. Este proyecto limitaba los derechos, no establecía la división de poderes y solo la mitad de la Cámara sería elegida por voto popular. La otra mitad sería designada por grupos específicos y por el rey. Este proyecto no gustó a nadie, ni siquiera a Primo de Rivera, y quedó estancado.

La incapacidad de la dictadura para crear un nuevo sistema político diferente al del pasado fue lo que finalmente la debilitó.

La política exterior

El éxito en la pacificación de Marruecos impulsó una política exterior más activa. Primo de Rivera quiso que Tánger, una ciudad marroquí con muchos españoles, se uniera al Protectorado español. También exigió que España tuviera un puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones, amenazando con retirarse si no lo conseguía. Sin embargo, no logró ninguno de estos objetivos.

Estos fracasos llevaron a Primo de Rivera a cambiar su enfoque hacia Portugal y los países de América Latina. La dictadura patrocinó el viaje del hidroavión Plus Ultra, que voló desde España hasta Buenos Aires en 1926. Un objetivo similar tuvo la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, que buscaba fortalecer los lazos con América Latina.

En 1927, el líder italiano Benito Mussolini propuso formar un "Bloque Latino" con Italia, Francia, España y Portugal. Sin embargo, esta propuesta no avanzó.

La política económica

La dictadura destacó sus logros económicos. El crecimiento económico durante este periodo fue similar al de otros países europeos y coincidió con una buena situación internacional después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, España seguía teniendo una diferencia económica notable con los países más avanzados.

La política económica se basó en una mayor intervención del Estado. Se creó el Consejo de Economía Nacional en 1924, que controlaba la creación de nuevas industrias y la protección de la "producción nacional".

Dos logros importantes fueron la creación de CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos) en 1927 y la Compañía Telefónica Nacional de España en 1924. Pero donde más se notó la intervención del Estado fue en las obras públicas. Se construyeron muchas infraestructuras, como obras hidráulicas, carreteras (se crearon unos 7000 kilómetros de carreteras nuevas) y ferrocarriles. También se llevó electricidad a las zonas rurales.

Para financiar este aumento del gasto público, el gobierno no hizo una reforma fiscal para aumentar los ingresos. En su lugar, recurrió a la emisión de deuda, lo que generó un gran endeudamiento. También se vendieron monopolios (como el del tabaco o la lotería). Aunque la renta nacional y la producción industrial aumentaron, la situación de las finanzas públicas empeoró drásticamente.

Además, se intentó reducir los conflictos laborales atrayendo a los trabajadores más moderados. Se implementaron medidas como viviendas de protección oficial y protección para familias numerosas. Sin embargo, no se abordaron problemas más profundos como la reforma agraria.

El fin de la Dictadura (1930-1931)

La dictadura empezó a debilitarse a mediados de 1928. Varios factores se unieron: la salud de Primo de Rivera empeoró, el régimen no logró establecer un nuevo sistema político, y la oposición creció, incluso dentro del Ejército.

La pérdida de apoyos

Los grupos que al principio habían apoyado la dictadura empezaron a retirarle su apoyo. Los nacionalismos regionales se sintieron engañados cuando la dictadura persiguió sus símbolos y disolvió la Mancomunidad de Cataluña. Los empresarios estaban descontentos con la intervención del sindicato UGT en sus empresas. Los intelectuales y universitarios, que esperaban una "mejora" del país, se sintieron decepcionados.

La dictadura también perdió el apoyo de grupos políticos liberales que veían que el régimen quería quedarse en el poder de forma permanente. Esta pérdida de apoyos hizo que el rey empezara a preocuparse por el futuro de la monarquía si seguía ligado al dictador.

El conflicto con los intelectuales comenzó en 1924, cuando Primo de Rivera sancionó a profesores que apoyaron a Miguel de Unamuno, quien había sido destituido de su cargo universitario por criticar el régimen. El conflicto se hizo más grande cuando muchos intelectuales apoyaron las protestas de los estudiantes universitarios.

En el Ejército, surgió un conflicto importante con el Cuerpo de Artillería por desacuerdos sobre los ascensos. Primo de Rivera suspendió y luego disolvió este cuerpo. El rey intentó mediar, pero Primo de Rivera se opuso. La disolución del cuerpo de Artillería hizo que muchos militares se volvieran críticos con la dictadura y con el rey.

Hubo dos intentos de movimientos militares para derrocar a Primo de Rivera. El primero fue la Sanjuanada en 1926. El segundo ocurrió en enero de 1929 en Valencia, liderado por el político José Sánchez Guerra.

Entre estos intentos, también se produjo el complot de Prats de Molló, un intento de invadir España desde Francia, liderado por Francesc Macià y su partido Estat Catalá.

El crecimiento de la oposición

A medida que la dictadura perdía apoyos, los grupos de oposición crecieron. Políticos de los antiguos partidos, como José Sánchez Guerra, se enfrentaron a la dictadura. Algunos de ellos se unieron a nuevos grupos que defendían el regreso a la Constitución o incluso la abdicación del rey. Otros, como Niceto Alcalá-Zamora, se hicieron abiertamente republicanos.

Los republicanos se fortalecieron con la creación de la "Alianza Republicana" en 1926. Esta alianza unió a diferentes grupos republicanos y logró atraer a muchas personas de las ciudades, especialmente de las clases medias y trabajadoras, al proyecto de la República.

En cuanto a los trabajadores, la CNT recuperó fuerzas. La UGT y el PSOE, liderados por Indalecio Prieto, se distanciaron del gobierno debido a las malas condiciones de trabajo y la represión.

El colapso final

En diciembre de 1929, Primo de Rivera presentó al rey un plan para una "transición" política. Sin embargo, el rey le pidió tiempo para responder. Al mismo tiempo, una conspiración militar para derrocar la dictadura estaba tomando fuerza.

Ante la pérdida de apoyos y el crecimiento de la oposición, y con su salud empeorando, Primo de Rivera intentó conseguir el apoyo directo del Ejército. Pero la respuesta de los generales fue muy tibia. Por eso, en enero de 1930, presentó su renuncia al rey, quien la aceptó de inmediato.

El rey Alfonso XIII nombró al general Dámaso Berenguer como presidente del gobierno, con la intención de volver a la normalidad constitucional. Primo de Rivera salió de España y falleció poco después en París.

Consecuencias

Tras la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931, se creó una comisión para investigar las responsabilidades del rey Alfonso XIII y de los exministros de la dictadura. El exrey fue condenado en noviembre por un delito grave contra el país, lo que significaba la pérdida de sus títulos y la prohibición de pisar territorio español.

Un año después, en diciembre de 1932, se condenó a los exministros de la dictadura a vivir en lugares específicos de España y se les prohibió ocupar cargos públicos durante veinte años. Sin embargo, ninguno de ellos cumplió la condena, ya que estaban en el extranjero. En 1934, fueron perdonados por el gobierno y pudieron regresar a España.

Galería de imágenes

-

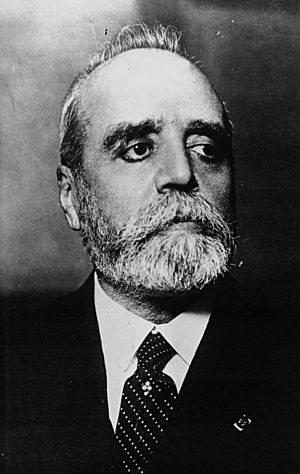

El rey Alfonso XIII, junto al general Miguel Primo de Rivera (derecha) después de su nombramiento como jefe del Gobierno y presidente del Directorio militar.

Véase también

En inglés:

En inglés: