Historia de la jardinería en España para niños

La jardinería en España ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, adaptándose a los estilos artísticos y culturales de cada época. Ha recibido influencias de jardines romanos, islámicos, italianos, franceses e ingleses. Hoy en día, con las nuevas tecnologías y el desarrollo del diseño y el urbanismo, la jardinería se entiende de una forma diferente y se integra mejor en el entorno.

El clima y el relieve de España han influido mucho en sus jardines. El suelo suele ser más seco y el sol más intenso que en países vecinos como Portugal o Francia. Por eso, muchos jardines españoles eran pequeños y estaban dentro de espacios cerrados, sin mezclarse con el paisaje. El uso del agua ha sido muy importante, ya que en algunas zonas es escasa. La vegetación en España es muy variada, con plantas de diferentes regiones geográficas.

Algunos dicen que no hay un estilo de jardín español único, como el italiano o el francés. Sin embargo, la mezcla de influencias y las características propias de la cultura española han creado un estilo de jardinería reconocible. Este estilo es diverso y tiene muchas variantes regionales.

En España, además de parques y jardines generales o temáticos (como los botánicos), existen tipos de jardines específicos de cada región. Algunos ejemplos son el son, el cigarral, el pazo, el patio o el carmen. La mayoría de estos, con origen islámico, surgieron en el Renacimiento, entre los siglos XVI y XVII. Los pazos gallegos, aunque tienen orígenes anteriores, se desarrollaron mejor en el Barroco, en el siglo XVIII.

Hasta el siglo XIX, la mayoría de los jardines eran creados por la realeza y la nobleza. Pero los cambios sociales de los siglos XVIII y XIX hicieron que se crearan parques y jardines públicos para que todos los ciudadanos pudieran disfrutarlos. En el siglo XX, la jardinería se unió al urbanismo y la gente se preocupó más por la ecología. Esto llevó a la creación de proyectos más conectados con la naturaleza.

Contenido

- Época romana: Los primeros jardines en Hispania

- Edad Media: Jardines de la fe y el ocio

- Siglo XVI: El Renacimiento y la influencia italiana

- Siglo XVII: El Barroco y la teatralidad en los jardines

- Siglo XVIII: La llegada de los Borbones y el jardín francés

- Siglo XIX: Romanticismo y parques públicos

- Siglo XX: Nuevas ideas y la integración con el urbanismo

- Galería de imágenes

- Véase también

- Fuentes

Época romana: Los primeros jardines en Hispania

Los primeros rastros de jardinería en España vienen de la época romana. Sin embargo, ninguno de esos jardines ha llegado hasta nuestros días. La conquista de la península ibérica por la República romana comenzó en el año 218 a.C. y terminó en tiempos de Augusto. Los romanos eran muy avanzados en arquitectura e ingeniería, y llevaron esos conocimientos a todas sus colonias.

Los romanos fueron una de las primeras civilizaciones que dieron mucha importancia a la jardinería, considerándola un arte y una ciencia. En otras civilizaciones, los jardines tenían un fin religioso y recordaban el paraíso. Pero en Roma, su función era más decorativa y para el disfrute. El jardín romano recibió influencias de los jardines orientales y de la pintura griega. En esta época, la jardinería se especializó y apareció la figura del topiarius, el experto en diseñar jardines.

Los romanos tenían grandes conocimientos de agricultura y mejoraron muchas técnicas de cultivo y herramientas. También perfeccionaron la ingeniería hidráulica. Esto les permitía asegurar el agua para sus cultivos y jardines. Además, podían construir fuentes, piscinas y estanques que decoraban y embellecían sus jardines.

El jardín estaba conectado con la domus, la casa romana típica. Era común tener un pórtico de entrada con esculturas que daba acceso a un jardín con vegetación mediterránea. Este modelo se veía tanto en la ciudad como en el campo, donde surgieron las "villas". Estas eran fincas rústicas que servían como segundas viviendas para las familias ricas, combinando jardinería doméstica con la agricultura.

Los jardines urbanos solían organizarse alrededor de un patio (atrium), con columnas (peristilado) y de forma simétrica. En el centro del patio, a menudo había un pozo, una fuente o un estanque. Los elementos vegetales se complementaban con mosaicos, jarrones o estatuas. A veces, las paredes se decoraban con pinturas de paisajes. Las villas rurales tenían dos tipos de jardines: uno intensivo cerca de la casa, con setos recortados, árboles podados, flores y estatuas; y otro más extenso y natural en la zona agrícola.

Los jardines romanos solían tener elementos arquitectónicos como pórticos, arcos, columnas, piscinas, quioscos y pérgolas. También tenían grutas artificiales (ninfeos), elementos que se usarían en jardines posteriores. La vegetación se agrupaba en parterres con diversas formas, como la de un hipódromo. El agua fluía abundantemente por canales y pilones, a veces con pequeños chorros.

Con el tiempo, las villas rurales perdieron su función agrícola y se convirtieron en lugares de ocio para las clases ricas. La literatura romana de la época idealizaba la vida tranquila en el campo.

Entre las plantas más cultivadas en los jardines romanos estaban árboles como el boj, el ciprés, el plátano, el pino y el laurel. Arbustos como el mirto y el acanto, y flores como la rosa, el narciso, el gladiolo, la margarita, el iris y la violeta. Había tiendas de flores que hacían ramos y guirnaldas para decoración o para usos religiosos. También se usaban flores para cosmética y perfumería. Además, se cultivaban plantas medicinales.

En España, hay muchos restos arqueológicos de villas romanas, como la de Cambre (La Coruña), la Villa La Olmeda en Palencia, o la de Almenara-Puras en Valladolid. El modelo de patio con columnas se ve en villas como las de Las Cuevas de Soria o la domus número 1 de Ampurias. Se han encontrado restos de canales y fuentes en la Villa de la Dehesa de La Cocosa (Badajoz), y de estanques en Villa Fortunatus, cerca de Fraga.

En Conímbriga, que hoy está en Portugal pero fue parte de la antigua Hispania, se encuentran algunos de los mejores ejemplos de villas hispánicas. Sus jardines tenían un diseño diferente al romano típico, con el estanque rodeando la zona de plantas.

Además de las casas y villas, había zonas verdes en espacios urbanos como gimnasios, termas y teatros. Detrás de los teatros, solía haber un patio con jardín. Un ejemplo claro es el del Teatro de Mérida, que tenía un jardín con fuentes, un canal, esculturas y un reloj de sol.

La jardinería hispanorromana dejó una herencia importante para las culturas posteriores en la península. Por ejemplo, el uso de patios interiores para jardines pequeños, la integración del paisaje exterior con la vivienda, el uso de recursos hidráulicos y el cultivo de árboles frutales como la vid o el olivo.

Edad Media: Jardines de la fe y el ocio

El jardín islámico: Un paraíso en la Tierra

La jardinería se desarrolló mucho en la cultura islámica, que valoraba el jardín como un espacio hermoso que recordaba el Paraíso. El jardín islámico se inspiró en el jardín persa, que ya existía antes que el egipcio. Se dice que el Paraíso en el Corán es un lugar físico, no solo simbólico. Por eso, el jardín islámico busca recrear el Paraíso en la Tierra. La literatura hispanoárabe tiene muchas referencias a este concepto:

¡Oh gentes de al-Andalus! De Dios bendito sois con vuestra agua, sombra, ríos y árboles. No existe el Jardín del Paraíso sino en vuestras moradas…Ibn Jafaya, conocido como «El Jardinero».

Además, la vida en el desierto hizo que los árabes valoraran mucho el agua y la vegetación. La unión de ambos en un "oasis" hizo que el jardín fuera un signo de riqueza y belleza. Por eso, los jardines solían estar cerrados para protegerlos.

En España, el jardín hispanoárabe recibió influencias romanas y europeas, lo que lo hizo diferente de otros jardines islámicos de Oriente Medio o el norte de África. Así, el modelo de patio romano se adaptó y se convirtió en una característica del jardín islámico español, que aún se ve en muchos patios de Andalucía.

Otra característica del jardín y el urbanismo hispanoárabe es su privacidad. Las ciudades solían estar amuralladas y las casas se construían hacia el interior, con fachadas sencillas. Pero por dentro, eran magníficas, con jardines donde el agua era lo más importante. El agua se canalizaba en zanjas abiertas, decoradas con mosaicos para realzar su belleza. Según Tito Rojo, experto en jardinería hispanoárabe, el agua es el "elemento primordial del diseño".

El jardín islámico y el palacio o edificio formaban una unidad. Aunque estaban cerrados al exterior, el interior era armonioso, con pórticos y columnas que permitían el paso y dejaban entrar la luz. El centro del jardín solía tener un estanque o pilón de agua, a menudo con forma de trébol o con muchos lóbulos, rodeado de setos de arrayán. A veces, como en el Patio de los Arrayanes de la Alhambra, la simplicidad creaba una gran belleza. La organización de los elementos del jardín era muy geométrica, quizás como contraste con la inmensidad del desierto.

En cuanto a la vegetación, se preferían los árboles frutales: naranjos, limoneros, olivos, higueras, palmeras datileras, manzanos, perales, granados, nísperos, etc. Después, se plantaban especies por su aroma o color. Se introdujeron nuevas plantas como el arroz, la caña de azúcar, el algodón y el alcaparro. El palmeral de Elche, con sus palmeras datileras, es un gran ejemplo.

Entre las especies más comunes estaban el laurel, la morera, el almez, el fresno, el árbol del amor, el álamo, el cedro, el ciprés o el tejo. Arbustos como el boj, el mirto o arrayán (ideal para estanques), la jara, la adelfa, el romero, la lavanda y trepadoras como la hiedra, la vid, la glicinia y la madreselva. Flores como el jazmín, la rosa, la violeta, el gladiolo, la margarita, el geranio, la azucena, el narciso, el lirio y el nenúfar.

En esta época surgieron los primeros expertos en botánica y agricultura, como Ibn Wafid con su Tratado de Agricultura (1068), o Ibn Bassal, que trabajó en un jardín experimental para el rey de Toledo.

La primera etapa del arte islámico en España fue el emirato de Córdoba (luego califato). Sus construcciones mezclaron estilos anteriores con las formas islámicas. Los mejores ejemplos son la Mezquita de Córdoba y el palacio de Medina Azahara, además del Alcázar de Córdoba, que aún conserva restos de su jardín. La mezquita, iniciada en 786, tiene el Patio de los Naranjos, el jardín vivo más antiguo de Europa. Está dividido en cuadrados con surtidores y naranjos amargos, palmeras y cipreses. Antiguamente también había olivos.

El palacio de Medina Azahara se construyó en 936. Aunque solo quedan ruinas, se sabe que tenía varios jardines, como el Jardín Alto y el Jardín Hondo, con estanques y pabellones. También se cree que tenía un pequeño zoológico con leones, cebras y avestruces.

Después de los Omeyas, vinieron los reinos de taifas. En Toledo, el emir al-Mamún construyó en el siglo XI el Palacio de Galiana, famoso por sus jardines con ingenios de agua. En Sevilla, en el mismo siglo, se creó el Jardín del Crucero en los Reales Alcázares de Sevilla. De su diseño original, se conserva el estanque central con una fuente y canales. Los jardines de los Alcázares se ampliaron en el siglo XII, en la época almohade, con el Patio de la Contratación y el Patio del Yeso. En 1171, el califa almohade Abu Yaqub Yusuf mandó construir el palacio de La Buhaira en Sevilla, con magníficos jardines y olivos.

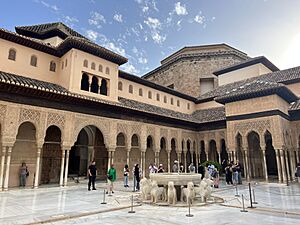

El momento de mayor esplendor de la jardinería hispanoárabe fue en Granada durante el reinado de los nazaríes (1238-1492), con la Alhambra. Es un gran conjunto de palacios y recintos, con la Alcazaba (militar), el Mexuar (público), el Cuarto de Comares (oficial, con el Patio de los Arrayanes), el Cuarto de los Leones (privado) y los jardines, como el Partal y el Generalife.

Del conjunto de la Alhambra, destaca el Patio de los Arrayanes, con una gran alberca de 30 metros que refleja la fachada del palacio, rodeada de setos de arrayán. El Patio de los Leones, hoy sin vegetación, tenía plantas en los rectángulos formados por los canales. También están el Patio de Lindaraja, con naranjos, cipreses y bojes; y el Patio del Partal, con una gran alberca.

La belleza de los jardines de la Alhambra se debe en gran parte a los sistemas de agua, como la Acequia Real. Esta acequia trae agua del Darro y la distribuye por la Escalera del Agua, que pasa por el Generalife hasta la Alhambra.

El Generalife (que significa "Jardín del Arquitecto") es quizás el mejor ejemplo de jardín islámico. Se construyó alrededor de un palacio de recreo en tiempos de Ismail I (1314-1325). La parte principal es el Patio de la Acequia, con una acequia central con surtidores y mucha vegetación de naranjos y arrayanes. El jardín adyacente tiene terrazas con la Escalera del Agua. En el Patio del Ciprés de la Sultana hay un estanque en forma de U. La Alhambra y el Generalife fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

Después de la Reconquista, muchos jardines islámicos se adaptaron al gusto de los nuevos gobernantes, creando el estilo arte mudéjar. Un ejemplo son los Reales Alcázares de Sevilla, ampliados por Pedro I el Cruel en el siglo XIII. Aunque se construyó un palacio nazarí con jardines en terrazas, fue remodelado en estilo renacentista y barroco, perdiendo casi toda su huella islámica.

-

Jardín del Alcázar de Córdoba

-

Jardines de La Buhaira, Sevilla

-

Escalera del Agua, Generalife

El jardín cristiano: Espacios de recogimiento y ocio

En la Edad Media, el jardín doméstico se usó menos. Se mantuvo principalmente en los monasterios, donde el claustro solía tener un jardín y un pozo, sirviendo de lugar de meditación para los monjes. Por iniciativa de San Bernardo de Claraval surgió el hortus conclusus, un jardín cerrado donde se cultivaban árboles frutales y plantas medicinales, priorizando lo útil sobre lo bonito.

Por otro lado, el jardín laico (o "cortesano") apareció en castillos y palacios. Eran pequeños, a menudo organizados alrededor de un huerto, con una fuente o estanque y bancos de piedra. Algunos jardines reales tenían animales como patos, cisnes o pavos reales, e incluso pequeños zoológicos con animales exóticos.

A pesar de las dificultades económicas de la época, la jardinería seguía recordando el Paraíso, como un locus amoenus ("lugar delicioso"). Este concepto literario continuó en la literatura medieval. En la época carolingia, surgieron los primeros libros sobre jardinería, como el Liber de cultura hortorum de Walafrido Strabo (840), con instrucciones sobre el cuidado de las plantas.

Las características principales del jardín medieval eran su cerramiento, su forma cuadrada y su uso práctico. En el centro, solía haber un pozo o fuente, rodeado de parterres de plantas o macizos. La vegetación incluía plantas aromáticas, medicinales, culinarias, frutales y algunas flores. El jardín se completaba con vallas, pérgolas o celosías, y elementos decorativos como ramas entrelazadas o montañas artificiales.

El jardín medieval tenía un gran significado simbólico. Para el cristianismo, era un símbolo de pureza, a menudo escenario para la Virgen María. En el ámbito cortesano, era un lugar de encuentro para enamorados. Muchas plantas tenían un simbolismo religioso: las azucenas representaban la pureza; la rosa, el amor; la vid, el árbol de Jesé. El agua también era muy simbólica, representando el bautismo, la purificación y la vida eterna.

Del jardín cortesano, apenas quedan restos, y se conoce principalmente por documentos literarios. Solía ser pequeño, cerrado por muros, con mesas de piedra, templetes, pérgolas, fuentes y albercas. Así aparece, por ejemplo, en el Libro de Horas de Isabel la Católica.

En España, hay noticias de este tipo de jardines en Valladolid, Aranjuez, Barcelona, Uclés y Burgos. En el Palacio de Olite (Navarra), el rey Carlos III el Noble creó magníficos jardines con un laberinto, un zoológico y jardines colgantes. En Valencia, los Jardines del Real se remontan a un antiguo huerto de recreo del siglo XI, con setos de boj o arrayán recortados en formas de animales o escudos. De la época gótica se conserva un patio ajardinado del Palacio Real Mayor de Barcelona y el Patio de los Naranjos del Palacio de la Generalidad de Cataluña.

El jardín monástico floreció gracias a los conocimientos de los monjes, que conservaban tratados agrícolas romanos y asimilaron la agronomía islámica. Se ubicaban en el claustro, un espacio con columnas al aire libre, ideal para el descanso y la meditación. Se buscaban lugares protegidos del viento, con tierras fértiles y buena irrigación. El claustro era cuadrado, una forma simbólica.

En España, hay muchos claustros ajardinados, aunque no todos han llegado intactos. Algunos de los más antiguos son el del monasterio de Sant Cugat del Vallès (siglo XI) y el de Santo Domingo de Silos, famoso por su ciprés solitario. El Monasterio de San Jerónimo de Guisando tiene un claustro con setos de boj en forma de laberinto. El Monasterio de las comendadoras de Santa Cruz en Valladolid introdujo una fuente hundida con bancos alrededor. El claustro de la Catedral de Barcelona conserva su fuente central y un jardín con palmeras y magnolios.

Algunos monasterios eran también residencias reales, por lo que tenían jardines claustrales muy ricos, como en Poblet o Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres). La orden cisterciense fomentó mucho la jardinería, usando la agricultura intensiva y construyendo templetes.

-

Claustro de la Catedral de Barcelona.

Siglo XVI: El Renacimiento y la influencia italiana

El estilo principal de este siglo fue el Renacimiento, que nació en Italia en el siglo XV. Los artistas se inspiraron en el arte clásico grecorromano. Surgieron nuevas formas de representación, como el uso de la perspectiva. El "jardín italiano" fue el modelo principal de jardín renacentista, con un diseño geométrico y terrazas con escalinatas. Evolucionó del jardín medieval, pero tomó muchos elementos de la villa romana.

El Renacimiento trajo una nueva forma de ver el mundo, con más importancia para el ser humano. Esto, junto a factores sociales y económicos, como el auge del comercio y la aparición de una clase media rica, llevó a una nueva forma de concebir el hogar y el jardín.

La jardinería empezó a unirse con la arquitectura. Leon Battista Alberti pensaba que la casa y el jardín debían ser una unidad artística basada en formas geométricas. También recomendaba podar los setos y colocar estatuas decorativas, características del jardín renacentista y barroco.

En el Renacimiento, el diseño de jardines se basó más en la belleza que en la utilidad. Su función era el ocio y la diversión, separada de la agricultura. Se pusieron de moda construcciones llamadas "caprichos" (delizia en italiano, folie en francés), como torres, pabellones o grutas artificiales, que decoraban el jardín o servían de lugar de reunión. Un vestigio del jardín medieval era el giardino segreto, un jardín cerrado para uso privado.

En España, el Renacimiento llegó tarde y se mezcló con influencias anteriores, como el jardín monástico y el mudéjar. Los jardineros españoles adoptaron la formalidad del jardín italiano, pero con una rigidez mayor. Las condiciones geográficas y climáticas de España no favorecían el estilo italiano, por lo que los jardines se limitaron a espacios cerrados, sin la perspectiva característica del jardín italiano. La influencia italiana se vio principalmente en las fuentes, los juegos de agua, la decoración con esculturas y las escalinatas.

El agua fue muy importante en el jardín renacentista español, especialmente en la ingeniería hidráulica. Los conocimientos romanos y musulmanes se unieron a las nuevas aportaciones de ingenieros flamencos traídos por Felipe II. Esto permitió crear juegos de agua más grandes y espectaculares, con fuentes y cascadas. El agua dejó de tener el simbolismo medieval y se convirtió en un elemento decorativo.

En este período, los elementos arquitectónicos se hicieron más importantes que las plantas. Se preferían especies perennes como el boj, el ciprés, el tejo o el laurel, que podían ser recortadas y mantenían una apariencia uniforme. Esto, junto con pérgolas y celosías, y la decoración con esculturas, creó una nueva forma de ver el jardín, donde la intervención humana y el arte eran más relevantes. Los jardines se convirtieron en un símbolo de riqueza y poder para la nobleza y la monarquía. Se puso de moda diseñar parterres con formas de escudos o con el nombre del propietario.

La combinación de estilos anteriores con las nuevas técnicas y estéticas de Europa (Italia y Flandes) dio lugar a un estilo de jardín español propio. Era ornamental, pero discreto y elegante, con fantasía pero sin excesos, y donde las plantas seguían siendo muy importantes.

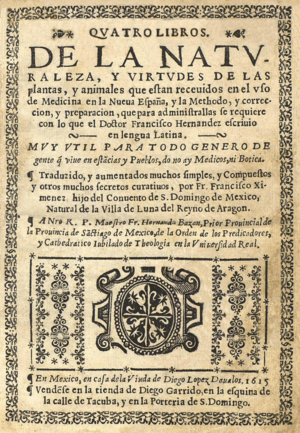

El descubrimiento de América (1492) tuvo un gran impacto en la botánica, trayendo muchas especies nuevas a la península. Se cultivaron por sus propiedades culinarias, medicinales, textiles y ornamentales. Muchas se usaron para alimentación (tomate, patata, maíz, cacao), pero algunas también por su belleza, como el nardo o la capuchina.

Proyectos reales: Los jardines de la monarquía

Uno de los primeros ejemplos de jardín italiano en España fue en los Reales Alcázares de Sevilla a principios del siglo XVI, por orden de Carlos I. Se amplió el jardín mudéjar con el Cenador de la Alcoba, un pabellón construido para la boda de Carlos I con Isabel de Portugal.

Carlos I también actuó en la Alhambra, donde en 1527 construyó un palacio renacentista con pequeños jardines en dos patios: el de Reja y el de Lindaraja. En 1528, mandó reparar los Jardines del Real de Valencia, que tenían tres zonas ajardinadas y huertas. Un último proyecto de Carlos I fue la adaptación del entorno del Monasterio de Yuste, donde se retiró, con un mirador que daba a un huerto de naranjos.

Felipe II fue un gran amante de la jardinería y diseñó algunos jardines él mismo. Conoció los jardines de Flandes y trajo jardineros, arquitectos e ingenieros de allí y de otros países. Su mano derecha en la planificación de jardines fue Jerónimo de Algora, quien viajó por Europa para estudiar los mejores jardines. Algora impulsó la publicación del libro Agricultura de jardines (1592), de Gregorio de los Ríos, jardinero real.

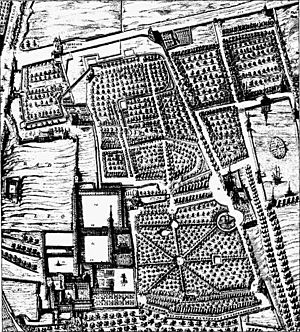

Los principales proyectos de Felipe II fueron los del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el Jardín de la Isla en Aranjuez, y la creación de varios Reales Sitios alrededor de Madrid, como El Pardo y Valsaín. También mantuvo y mejoró la Alhambra y los Reales Alcázares de Sevilla. En 1574, se creó en Sevilla la Alameda de Hércules, el jardín público más antiguo de España que se conserva.

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se construyó entre 1563 y 1584. Tenía un gran jardín, uno de los primeros de gran tamaño en la Edad Moderna, aunque seguía el modelo monástico medieval. El jardín principal está en el claustro, en el Patio de los Evangelistas, con un templo central y cuatro estanques cuadrados. La vegetación alrededor son setos de boj recortados en formas de arabescos.

Al este de El Escorial se estableció La Fresneda, con tres jardines en un eje axial, conectados por escaleras, al estilo italiano.

En Aranjuez, se construyó una residencia de verano para la familia real. Se diseñó una gran red de calles y avenidas, con jardines, bosques y huertas, y un complejo sistema hidráulico. Se plantaron 200.000 árboles de especies como chopos, fresnos y nogales. Entre los siglos XVI y XVII, se crearon varios jardines, como los del Rey y de la Reina. La principal obra fue el Jardín de la Isla, de estilo italiano, en una isla artificial del río Tajo, con muchas fuentes dedicadas a la mitología clásica.

Felipe II también encargó trabajos de jardinería en los Reales Sitios cercanos a Madrid: en el Palacio de El Pardo se instaló un jardín con flores y fuentes; en Valsaín se ubicó un jardín interior diseñado por el propio rey; y en Vaciamadrid se situó un jardín geométrico. El más destacado fue el de la Casa de Campo, con un jardín de grandes dimensiones que combinaba un jardín geométrico junto al palacio con huertas y bosques.

En el Alcázar de Madrid se hicieron varias actuaciones en el siglo XVI, con jardines como el del Cierzo, el del Rey, el de la Reina y el de la Priora, todos con trazados geométricos.

A finales del siglo XVI y principios del XVII, se puso de moda el manierismo, un estilo que exageraba las formas renacentistas. Un ejemplo fue la ampliación de los jardines de los Reales Alcázares de Sevilla, con jardines como el del Estanque y el de la Danza. En 1606, el italiano Vermondo Resta diseñó el Jardín de las Damas, con un fuerte componente escenográfico y dando más importancia a los árboles.

-

Pabellón de Carlos V o Cenador de la Alcoba, Reales Alcázares de Sevilla.

-

Jardín de Troya, Reales Alcázares de Sevilla.

-

Estanque de Mercurio, Reales Alcázares de Sevilla.

Jardines privados: La nobleza crea sus propios espacios

En esta época, muchas familias nobles empezaron a crear jardines en sus palacios y villas, imitando los proyectos reales. Sin embargo, se basaron más en la tradición islámica que en los nuevos conceptos italianos. Esto se ve en el aprovechamiento del terreno y el uso de terrazas, como en los cármenes granadinos. La mayoría de estos proyectos no se han conservado.

Uno de los más importantes fue el Jardín de Abadía en Cáceres, del duque de Alba. Fue uno de los primeros jardines privados de inspiración italiana, con una disposición escalonada en diferentes niveles. El jardín tenía compartimentos cuadrados o rectangulares, con setos de mirto recortados en formas de animales y escudos, además de naranjos y limoneros.

También destaca el Parque de El Bosque en Béjar, creado en 1567 por el duque de Béjar. Es un conjunto de villa renacentista, jardines, huertas y bosques, siguiendo la tipología del jardín italiano en terrazas. Un gran estanque es el centro del jardín, y el agua abundante permite una vegetación exuberante.

Nuevas tipologías: Jardines con identidad regional

Entre los siglos XVI y XVII, surgieron diferentes tipos de jardines específicos de algunas regiones españolas, la mayoría con herencia directa del jardín islámico:

- Patios andaluces: El patio es una herencia islámica y romana, y era el centro de la vida social. Aunque hay patios ajardinados en toda España, se desarrollaron especialmente en Andalucía. El patio trae la naturaleza a la ciudad, dando luz y frescor, y creando un espacio íntimo. Lo más común es que tengan paredes blancas con macetas y pozos o fuentes en el centro. Los de Sevilla son más grandes, y los cordobeses más íntimos. En Córdoba, se celebra un concurso de patios en mayo, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012.

- Cármenes granadinos: El carmen (del árabe karm, finca rústica) es otro tipo de finca urbana de Granada, pequeña, en las colinas, con casa y jardín o huerto. Suelen tener pendientes que se salvan con terrazas. Después de la expulsión de los moriscos, muchos se situaron en el Albaicín. En el siglo XIX, muchos huertos se convirtieron en jardines con cipreses, cedros y glicinias.

- Cigarrales toledanos: Son fincas pequeñas en las laderas que rodean Toledo, al otro lado del Tajo. Eran de origen árabe y luego pertenecieron a órdenes religiosas. Su nombre viene de la abundancia de cigarras. Eran jardines empinados, con vistas a la ciudad, donde crecían chumberas, ágaves, plantas aromáticas, flores y árboles frutales.

- Posesiones mallorquinas: En Mallorca, este tipo de jardín se asocia a fincas rústicas o "posesiones", que combinan vivienda y terreno agrícola. Son herencia hispanoárabe, con terrazas y cultivos de cítricos. Cuando pasaron a manos de nobles, se transformaron para ser más lujosas. Los jardines son pequeños, junto a la casa, con pérgolas, bancos de piedra y árboles como olivos, palmeras y cipreses.

- Pazos gallegos: El pazo surgió en Galicia como casas señoriales con jardines, huertos y zonas agrícolas. Eran propiedades de la nobleza y el clero, y alrededor de la mansión se organizaba la vida de las aldeas. Los jardines de los pazos se integran con las construcciones, creando una "arquitectura de jardín" única, con bancos, escaleras, pérgolas, fuentes y estatuas. En el período barroco, se contrataban jardineros franceses para diseñarlos con parterres y setos de boj. Destacan la camelia, la magnolia y la hortensia.

Siglo XVII: El Barroco y la teatralidad en los jardines

En el siglo XVII, época del Barroco, la jardinería mantuvo la influencia renacentista italiana. Sin embargo, los reyes que sucedieron a Felipe II no mostraron mucho interés en ella. El estilo renacentista se mantuvo en la forma de organizar el espacio, mientras que en la decoración se desarrolló el gusto manierista por lo recargado y teatral.

Entre los proyectos reales, uno de los más importantes fueron los Jardines del Buen Retiro de Madrid. Fue una iniciativa de Felipe IV que comenzó en 1628, pero se abandonó a la muerte del rey en 1665. Los jardines se extendieron por un vasto territorio, con zonas de diseño geométrico, arboledas, huertas y estanques. El jardín más antiguo es el Ochavado, con calles cubiertas de celosías, un teatro y un estanque.

Otro proyecto real fue el de los jardines de La Zarzuela, en el bosque de El Pardo. Estos jardines tuvieron un estilo más renacentista y unitario que los del Buen Retiro. Estaban distribuidos en dos grandes terrazas, con cuadros geométricos de boj, rosales y fresones.

En Aranjuez, se arreglaron y sustituyeron las fuentes del Jardín de la Isla, y se colocaron estatuas de bronce y mármol. Se construyó un laberinto y se añadieron diversas estatuas.

En cuanto a jardines privados, destaca el del Palacio Ducal de Lerma (Burgos), que lamentablemente se ha perdido. Tenía un parque, una huerta y un soto.

Otros proyectos privados fueron el jardín-huerto de Santo Tomás del Monte, en Málaga, y los jardines de La Florida, en Madrid. El primero se estructuró con un paseo en forma de cruz y una fuente octogonal. La Florida tenía amplios jardines con fuentes, estatuas y grutas.

En esta época, también se hicieron trabajos urbanísticos que mostraron una preocupación por crear espacios verdes para el disfrute público, como en el Prado de San Jerónimo de Madrid, que fue ampliado.

Siglo XVIII: La llegada de los Borbones y el jardín francés

El Barroco se desarrolló entre el siglo XVII y principios del XVIII. Fue una época de grandes cambios políticos y religiosos. El arte se volvió más refinado y ornamentado, con formas dinámicas y efectos sorprendentes.

El modelo de jardín barroco fue el "jardín francés" (o clásico), con grandes zonas de césped y un nuevo elemento decorativo: el parterre. Un ejemplo son los Jardines de Versalles. El gusto barroco por la teatralidad llevó a construir elementos como islas artificiales, teatros al aire libre y pérgolas. Surgió la orangerie, un edificio con grandes ventanas para proteger naranjos y otras plantas en invierno.

En España, en el siglo XVIII, la jardinería recibió un nuevo impulso con la llegada de los Borbones, de origen francés. Felipe V y sus sucesores quisieron imitar los grandes palacios con jardines de Francia, principalmente en Aranjuez y La Granja. El estilo barroco se limitó a los Reales Sitios, ya que la nobleza prefirió el estilo renacentista. La creación de estos jardines reales respondía a una visión política de poder absoluto, similar a la de Luis XIV en Francia.

Reales Sitios: Grandes proyectos para la Corona

Una de las primeras intervenciones fue en los Jardines del Buen Retiro, el proyecto inacabado de Felipe IV. Se retomó en 1712 con un diseño del francés Robert de Cotte, inspirado en Versalles. Sin embargo, su ambicioso proyecto fue rechazado por su alto coste, y solo se realizó una parte, el Jardín de Francia o del Parterre, con un diseño de René Carlier.

El principal proyecto borbónico fue el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso (Segovia), construido entre 1720 y 1746. Tanto el palacio como el jardín, diseñado por René Carlier, se inspiraron en Versalles, por lo que se le conoce como el "Versalles español". La decoración con esculturas fue obra de René Frémin y Jean Thierry. Desde el palacio, un eje central lleva a un estanque con esculturas y una cascada. El conjunto tiene muchas fuentes dedicadas a dioses mitológicos.

Otra importante actuación real fue en Aranjuez. Después del Jardín de la Isla, de estilo italiano, se inició un proyecto de reforma con la llegada de Felipe V. Se instaló el Jardín del Parterre (1728-1735), de estilo barroco francés, con diseño de Étienne Marchand. Tenía varias zonas de parterres simétricos con estanques y fuentes, y muchas esculturas.

Otro proyecto real que no se realizó fue el ajardinamiento del Palacio Real de Madrid, en la zona conocida como Campo del Moro. Se hicieron varios diseños, pero no se llevaron a cabo hasta el siglo XIX, ya con un estilo paisajista.

A nivel urbanístico, en el siglo XVIII se definió el trazado del Prado de San Jerónimo, que se convirtió en el Salón del Prado (actual Paseo del Prado). El proyecto final, de José de Hermosilla (1767), lo estructuró con hileras de árboles y tres fuentes en su eje central (Cibeles, Neptuno y Apolo). En esa época, también se abrieron paseos en muchas ciudades españolas, inspirados en el boulevard francés.

Jardines privados: La nobleza sigue el ejemplo real

Durante el siglo XVIII, el jardín de La Granja inspiró muchos proyectos de jardines en fincas de familias nobles. Buscaban crear espacios de ocio al aire libre que unieran naturaleza y arquitectura. Algunos ejemplos fueron:

- La Quinta del Duque del Arco, cerca de El Pardo, con un jardín de cuatro niveles en terrazas, estanques, parterres y una cascada inspirada en el Parque de Saint-Cloud de París.

- Los proyectos del infante Luis de Borbón y Farnesio, que promovió magníficos jardines en Boadilla del Monte y en el Palacio de la Mosquera (Arenas de San Pedro).

- Los proyectos relacionados con la casa de Alba: el Palacio de Buenavista, el Palacio de Liria, los jardines de La Moncloa y el Palacio de los duques de Alba en Piedrahíta.

- El Jardín del Retiro de Churriana (Málaga), con terrazas, cascadas y elementos decorativos de rocalla y conchas.

- El Jardín de Ávalos en Haro (La Rioja), con un diseño clásico.

Neoclasicismo: La vuelta a la naturaleza y el jardín inglés

El auge de la burguesía después de la Revolución Francesa favoreció el regreso a las formas clásicas, más puras y sencillas, en contraste con los excesos del barroco. A esto contribuyó el descubrimiento arqueológico de Pompeya y Herculano. Culturalmente, el neoclasicismo se unió a la Ilustración, que buscaba el conocimiento a través de la razón.

El jardín neoclásico heredó algo del formalismo barroco, pero poco a poco se puso de moda un estilo más naturalista, el "jardín inglés" (o jardín de paisaje). Este estilo, que se desarrolló entre los siglos XVIII y XIX, defendía una mayor naturalidad en su composición, sin límites entre el jardín y la naturaleza. Solo se intervenía en algunos detalles decorativos, como templetes, grutas o ruinas. Muchos diseñadores se inspiraron en la pintura de paisaje. También influyó la idea del retorno a la naturaleza del filósofo Jean-Jacques Rousseau.

Además, en esa época llegaron influencias de jardines orientales como el chino y el japonés, con su visión naturalista. Se construyeron elementos como quioscos, pagodas y puentes curvos.

En España, el estilo paisajista inglés no tuvo mucho éxito, debido al clima y al relieve, y a que la nobleza española prefería la vida urbana. Sin embargo, las nuevas ideas teóricas llegaron, y muchas obras de escritores ingleses fueron traducidas. Aun así, los principios estéticos de la jardinería inglesa no se aplicaron mucho en España hasta mediados del siglo XIX.

En esta época, la botánica se hizo más importante como ciencia, gracias a trabajos como los de Carl von Linné. Se organizaron muchas expediciones científicas por el mundo, y se trajeron muchas plantas nuevas a Europa, que se usaron en jardinería. La difusión de nuevas especies vegetales favoreció la creación de un nuevo tipo de jardín especializado en su estudio y conservación: el jardín botánico, que proliferó a finales del siglo XVIII y en el XIX.

Proyectos reales: La ciencia y la razón en los jardines

La mayoría de los jardines de esta época fueron iniciativa real, especialmente durante el reinado de Carlos III, un rey ilustrado que quería dar ejemplo de una nueva forma de actuar basada en la razón y la ciencia. Bajo su iniciativa, se cercaron terrenos como el Buen Retiro y la Casa de Campo, pero los abrió al público durante parte del día. También convirtió muchos de estos terrenos en explotaciones agrícolas.

La mayoría de las actuaciones de la época se hicieron en Aranjuez. Durante el reinado de Carlos III, se hicieron varias ampliaciones para la agricultura. Se plantaron especies de América y Filipinas. A los antiguos jardines de la Isla y del Parterre se añadió una nueva zona, el Jardín del Príncipe, diseñado con los nuevos principios del jardín paisajista inglés.

Otros proyectos reales fueron las Casitas del Príncipe y del Infante en el Monasterio de El Escorial, obra de Juan de Villanueva, que también diseñó sus pequeños jardines.

Quizás el mejor ejemplo de la época sea el Real Jardín Botánico de Madrid, una iniciativa del rey Fernando VI para impulsar la botánica como ciencia. Carlos III lo trasladó al Paseo del Prado. El proyecto definitivo fue de Juan de Villanueva, con una estructura de cuadrícula y diferentes zonas para plantas clasificadas.

En 1791, se creó el Jardín de Aclimatación de la Orotava, en Puerto de la Cruz (Tenerife), para estudiar y conservar la flora de las islas Canarias y servir de estación intermedia para especies de América.

Jardines privados: El estilo paisajista llega a la nobleza

A nivel privado, el estilo barroco tardío se mantuvo hasta finales de siglo, pero poco a poco se introdujo la moda paisajista. La duquesa de Osuna, María Josefa Pimentel y Téllez-Girón, fue una de las principales promotoras de este estilo. El mejor ejemplo que creó fue el Parque de El Capricho en la Alameda de Osuna, diseñado en estilo anglo-chino por Jean-Baptiste Mulot y realizado por Pierre Prévost. El jardín tenía un trazado irregular con caminos sinuosos, estanques, montañas artificiales y pequeñas construcciones pintorescas.

Otro ejemplo de jardín neoclásico está en Barcelona: el Parque del Laberinto de Horta, construido por el arquitecto italiano Domenico Bagutti y el jardinero francés Joseph Delvalet entre 1794 y 1808. El jardín se extiende por tres terrazas escalonadas, con un laberinto vegetal de cipreses y templetes con estatuas.

En 1804, se creó el Jardín Botánico de Valencia, con un trazado trapezoidal y un sistema de cuadros para las plantas. Es uno de los mejores de España, con unas 6000 especies vegetales.

Siglo XIX: Romanticismo y parques públicos

Romanticismo: La naturaleza libre y el jardín inglés evolucionado

El romanticismo surgió en Alemania a finales del siglo XVIII. Fue un movimiento de gran renovación artística, que valoraba la espiritualidad, la imaginación, el sentimiento y el amor a la naturaleza. Se dio más libertad a la naturaleza salvaje, con pequeñas intervenciones para resaltar su belleza.

Estilísticamente, el "jardín inglés" siguió siendo el modelo, ya que su naturalismo encajaba con los ideales románticos de libertad. Sin embargo, el paisajismo inglés evolucionó, buscando un mayor purismo y autonomía artística para la jardinería.

El jardín romántico se caracteriza por lagos, puentes o montañas artificiales, grutas y caminos sinuosos. Los avances técnicos en arquitectura, especialmente con el uso del hierro y el cristal, permitieron la creación de invernaderos con sistemas de calefacción para conservar especies vegetales.

En España, las nuevas tendencias románticas llegaron tarde y no tuvieron mucho éxito, debido al clima y al relieve. Los pocos ejemplos de jardín romántico en la península se inspiraron en la forma, pero sin profundizar en su esencia. La nueva tendencia se implantó más en jardines y parques públicos que en los privados.

En esta época se hicieron las últimas intervenciones reales importantes: en el Buen Retiro, devastado por la guerra, se repobló y se construyó un embarcadero. En tiempos de Isabel II, se abrió el Paseo de las Estatuas y se ajardinó el Campo Grande.

Además de remodelar jardines antiguos, en tiempos de Fernando VII se crearon dos nuevos Reales Sitios: el Casino de la Reina y Vista Alegre. El primero, en Madrid, tenía un palacete y jardines de trazado geométrico. El Real Sitio de Vista Alegre, en Carabanchel, tenía zonas agrícolas, paseos arbolados y jardines con fuentes, estatuas y grutas.

A nivel privado, hubo iniciativas de jardines a la inglesa, adaptados a las particularidades españolas. Destacan la Quinta de la Fuente del Berro en Madrid y el Palacio de San Telmo en Sevilla.

Otro ejemplo fue el jardín de la Real Fábrica de Paños en Brihuega (Guadalajara), con un jardín romántico.

Hacia 1855, se inició el Jardín Botánico La Concepción de Málaga, para aclimatar especies exóticas. Es un jardín típicamente romántico, con caminos sinuosos, estanques y cascadas.

De esta época data también el ajardinamiento del Monasterio de Piedra, un lugar natural en Nuévalos (Zaragoza). El río Piedra forma cascadas y lagos, y la vegetación es muy densa.

Otro lugar singular es el Huerto del Cura, en el Palmeral de Elche, una gran plantación de palmeras. Este jardín botánico, creado por el sacerdote José Castaño Sánchez, tiene especies subtropicales y cactáceas.

En Navarra, el Señorío de Bértiz es un lugar natural con un jardín anexo diseñado por el francés Félix Lambert. En Gran Canaria, el Jardín Botánico de la Marquesa de Arucas se inició en 1880, con un trazado irregular y especies exóticas.

En 1881, se creó en Cambrils el Parque Samà, promovido por Salvador de Samà, un indiano enriquecido en Cuba. Es un parque con un gran lago, cascadas y vegetación exótica.

Urbanismo y parques públicos: Espacios verdes para todos

En el siglo XIX, la Revolución Industrial hizo crecer las ciudades, a veces con problemas de contaminación. Para solucionarlo, se impulsó la creación de grandes jardines y parques urbanos, a cargo de las autoridades públicas. Así surgió la "jardinería pública", que se diferenciaba de la privada. Esto llevó al desarrollo del arquitectura paisajista y el urbanismo.

El nuevo urbanismo del siglo XIX buscaba extender los beneficios de la riqueza a todas las clases sociales. Surgieron conceptos como el de la ciudad-jardín, que planteaba la necesidad de unir la vida urbana con la rural.

En España, la jardinería pública se fomentó con la creación de la Escuela Normal de Jardineros-Horticultores. Se buscaban proyectos más sencillos y accesibles, con caminos naturales, agrupación de especies vegetales y grandes zonas de césped. El estilo seguía siendo paisajista, pero sin adornos innecesarios. Se adoptaron modelos como el boulevard francés y el square inglés.

Durante el siglo XIX, se siguieron abriendo paseos y alamedas en la mayoría de ciudades españolas. Durante el reinado de Isabel II, surgieron muchos parques públicos en un estilo llamado "isabelino", inspirado en el jardín paisajista, pero con la moda francesa de la mosaicultura, que creaba arreglos florales en forma de mosaico.

También surgieron proyectos de reforma y ensanche de ciudades, que aumentaban los espacios verdes. En 1868, Ángel Fernández de los Ríos publicó El futuro Madrid, defendiendo la creación de grandes espacios verdes.

Uno de los primeros parques públicos fue el de La Florida de Vitoria, iniciado en 1820. Su trazado muestra influencia francesa, con un estilo rústico de rocalla.

En Madrid, el Parque del Retiro pasó de ser propiedad real a ser del Ayuntamiento en dos fases. Desde entonces, se hicieron muchas intervenciones, como la apertura de paseos y la instalación de quioscos y fuentes. También se construyó el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal. En 1935, el parque fue declarado Jardín Histórico Artístico.

Otra antigua posesión real que pasó a ser pública fue el Campo del Moro, donde se realizó un proyecto paisajista unitario e innovador.

Ramón Oliva también fue el creador del parque del Campo Grande de Valladolid, con un estanque, una gruta y cascadas.

En 1880, se creó en San Sebastián el Parque Alberdi-Eder, que inicialmente era un lugar de recreo y atracciones. Después de la construcción de un casino, se reformó toda la zona.

En Barcelona, se creó el Parque de la Ciudadela en los antiguos terrenos de la fortaleza, inspirado en el Jardín del Luxemburgo de París. Para la Exposición Universal de 1888, José Fontseré diseñó amplios jardines. Contó con la colaboración de Antoni Gaudí, quien intervino en la Cascada Monumental.

A finales de siglo, se vieron los últimos ejemplos de jardín paisajista: el Parque del Pasatiempo en Betanzos y el Parque del Oeste en Madrid.

Otros parques públicos de la época son el Jardín de San Carlos (La Coruña), el Parque Genovés (Cádiz) y el Campo de San Francisco (Oviedo).

-

Parque de la Florida, Vitoria.

-

Parque del Campo Grande, Valladolid.

-

Parque Alberdi-Eder, San Sebastián.

Historicismo: La recuperación de estilos pasados

Entre los siglos XIX y XX, y al igual que en la arquitectura, hubo un resurgimiento de estilos de jardinería anteriores, especialmente el italiano y el francés. Esto llevó a la restauración de muchos jardines históricos. En España, surgieron nuevas corrientes inspiradas en formas del pasado, como el neogótico o el neomudéjar. Un ejemplo fue el Jardín de Monforte de Valencia, que combina un jardín formal con uno naturalista.

En Cudillero (Asturias), se creó entre 1880 y 1895 un jardín llamado La Quinta, que es un compendio de la historia de la jardinería en Europa, con zonas de estilo italiano, francés e inglés.

También en Asturias, a finales de siglo, se creó un jardín singular en Somió, cerca de Gijón, que hoy acoge la Fundación Museo Evaristo Valle. Era un jardín ecléctico que mezclaba el paisajismo con el jardín formal y la topiaria.

Siglo XX: Nuevas ideas y la integración con el urbanismo

Pervivencia de estilos tradicionales: La belleza del pasado en el presente

Durante las primeras décadas del siglo XX, continuaron los estilos anteriores, especialmente los relacionados con el historicismo. La principal obra en este sentido fue el Parque de María Luisa de Sevilla (1912-1922), obra del paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier. Para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, Forestier creó unos jardines de estilo neoárabe, inspirados en la Alhambra y el Generalife. El agua es el elemento más usado, con muchos canales, estanques y fuentes.

Con el Parque de María Luisa, Forestier puso de moda el "estilo neosevillano", que usa ladrillo y azulejo, y donde el agua y elementos como pérgolas son esenciales. Después de Sevilla, trabajó en Barcelona, en la montaña de Montjuïc, para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Allí creó los Jardines de Laribal (1917-1924), de estilo neoárabe, y los Jardines de Miramar (1919-1923).

En Santander, se creó entre 1909 y 1911 el Palacio de la Magdalena, residencia real, con un parque de casi 30 hectáreas.

Otro ejemplo fue el jardín de la casa familiar del pintor Joaquín Sorolla, en Madrid, con influencias andaluzas y mediterráneas. Sorolla diseñó un jardín íntimo y agradable, que a menudo pintaba en sus cuadros.

En los Reales Alcázares de Sevilla, se acondicionó a principios de siglo un jardín llamado Jardín Inglés. En 1914, se creó el Jardín del Marqués de la Vega-Inclán, de estilo neomudéjar.

En 1929, se inauguró en Zaragoza el Parque Miguel Primo de Rivera, actual Parque Grande José Antonio Labordeta. Destaca por una amplia avenida central de inspiración versallesca.

En los años 1930, se realizaron en Madrid los Jardines de Sabatini, situados junto al Palacio Real. El proyecto, de Fernando García Mercadal, tiene tres grandes ejes paralelos y un estanque central.

Otros parques públicos de la época son el Parque Quinta de los Molinos (Madrid) y el Parque Casilda Iturrizar (Bilbao).

Modernismo y novecentismo: El jardín mediterráneo

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron en el Levante español dos estilos que destacaron el "jardín mediterráneo". El primero fue el modernismo, que dio mucha importancia al diseño y la arquitectura como una obra completa. En Cataluña, el modernismo catalán se caracterizó por un estilo ornamental y una conexión entre la arquitectura y las artes aplicadas.

Su principal figura fue Antoni Gaudí, arquitecto, urbanista y paisajista. Gaudí creaba un estilo personal basado en la observación de la naturaleza, usando formas geométricas. Estudiaba el lugar de sus construcciones para que se integraran de forma natural en el paisaje.

Muchos de sus proyectos incluían jardines, pero el más importante fue el Parque Güell (1900-1914), un encargo de Eusebi Güell para construir una urbanización residencial. El proyecto no tuvo éxito como urbanización, pero se construyeron los accesos y áreas de servicios. El parque tiene viaductos integrados en el terreno, una entrada monumental con dos pabellones, una escalinata con una fuente de un dragón y una gran plaza con un banco revestido de cerámica troceada (trencadís). En 1984, la Unesco incluyó el Parque Güell como Patrimonio de la Humanidad.

Otro ejemplo de jardín diseñado por Gaudí son los Jardines de Can Artigas, en La Pobla de Lillet (1905-1907), con un estilo similar al Parque Güell.

El otro estilo fue el novecentismo, que buscaba renovar la cultura y volver a la cultura clásica mediterránea. Su principal promotor en jardinería fue Nicolás María Rubió y Tudurí. Su obra más destacada fue el Jardín de Santa Clotilde en Lloret de Mar, un magnífico jardín en un promontorio rocoso sobre la Costa Brava, con terrazas y setos recortados que recuerdan el estilo renacentista italiano.

En Blanes, en los años 1920, se creó un interesante jardín botánico llamado Marimurtra ("mar y mirto"), una iniciativa del botánico alemán Karl Faust. En un acantilado, creó un jardín con especies mediterráneas y subtropicales.

En 1927, se inició en Calella de Palafrugell el Jardín Botánico del Cap Roig, que alberga unas 1000 especies de flora. El jardín está formado por terrazas que descienden desde el castillo hasta el mar.

-

Fuente de Hércules, Palacio Real de Pedralbes, obra de Antoni Gaudí.

-

Plaza de Gaudí, frente a la Sagrada Familia, Barcelona.

Nuevos diseños: La jardinería del siglo XXI

En el siglo XX, los estilos en jardinería se diversificaron. Un aspecto importante es su popularización, ya que dejó de ser un privilegio de las clases ricas para ser una actividad al alcance de todos. En una época en la que más gente vive en ciudades, la jardinería ofrece un pequeño espacio de naturaleza.

Durante este período, aumentaron los estudios sobre paisajismo y la importancia de conservar el patrimonio histórico. Javier de Winthuysen, experto en jardinería, estudió y documentó muchos jardines españoles.

A nivel público, en el siglo XX, la jardinería estuvo muy ligada al urbanismo. Casi todos los proyectos urbanísticos incluían una zona verde que combinara estética, funcionalidad y ocio.

Sin embargo, desde la crisis del petróleo en los años 1970, la gente se preocupó más por el medio ambiente. Desde entonces, ha aumentado la defensa de la naturaleza y el ecologismo. Esto se ha traducido en mayores esfuerzos de conservación y en el diseño de nuevos jardines que dan más importancia a la vegetación y su entorno. Un ejemplo claro es Barcelona, que restauró y creó nuevos parques y jardines con un diseño más naturalista.

En esta etapa, cada jardín se valora de forma individual. Uno de los primeros jardines contemporáneos importantes fue el Parque de Isabel la Católica de Gijón, diseñado en 1941.

En los años 1940, se creó el Jardín de los Poetas en los Reales Alcázares de Sevilla, con reminiscencias románticas y neosevillanas.

En Barcelona, entre los años 1960 y 1970, se crearon jardines temáticos en la montaña de Montjuïc, como los Jardines Mossèn Costa i Llobera, especializados en cactáceas, y los Jardines de Mossèn Cinto Verdaguer, dedicados a las plantas acuáticas.

- Montjuïc (Barcelona)

En 1973, el paisajista uruguayo Leandro Silva inició el Romeral de San Marcos (Segovia), un jardín singular donde aclimató diversas especies vegetales de todo el mundo.

El Parque del Clot, en Barcelona (1986), es un ejemplo de parque con diseño arquitectónico y vanguardista, que une la estética urbana con un espacio verde.

El Parque de la Creueta del Coll (1987) en Barcelona, tiene una gran plaza con un estanque que sirve de piscina en verano. Destaca por dos magníficas esculturas: Tótem de Ellsworth Kelly y Elogio del agua de Eduardo Chillida.

En los años 1990, se creó en Vitoria el Anillo Verde, un conjunto de parques que integran el paisajismo con el uso social y recreativo, cuidando el valor ecológico.

Entre 1990 y 1992, se realizó el Parque Juan Carlos I en Madrid, con motivo de la capitalidad cultural de 1992. Es un gran parque con muchas esculturas, que funciona como un museo al aire libre.

Con ocasión de la Exposición Universal de Sevilla (1992), se desarrolló un ambicioso proyecto paisajístico que unió los elementos arquitectónicos con las zonas verdes.

En Valencia, se creó entre 1998 y 2000 el Jardín de Polífilo, un jardín de evocación romántica con diversas zonas diferenciadas.

En Zaragoza, para la Exposición Internacional de 2008, se creó el Parque Metropolitano del Agua, dedicado al agua y al desarrollo sostenible.

-

Parque de Isabel la Católica, Gijón

-

Conjunto de parques del Ebro, Logroño

-

Parque Yamaguchi, Pamplona

-

L'Umbracle, Valencia

Arte y naturaleza: Cuando el paisaje se convierte en obra de arte

En las últimas décadas del siglo XX, ha crecido la preocupación por el medio ambiente. La naturaleza se ha convertido en un elemento usado por artistas para sus obras, mezclando jardín, parque natural y arte. A finales de los años 1960, surgió el land-art ("arte de la tierra"), una tendencia que usa la naturaleza como soporte artístico, a menudo con un fuerte mensaje ecológico.

Uno de los primeros ejemplos fue el Bosque animado de Oma, una intervención artística realizada entre 1982 y 1985 por el pintor vasco Agustín Ibarrola. El artista pintó árboles de forma que, según el ángulo, componen diferentes figuras.

Otro ejemplo son las obras realizadas en Lanzarote por el artista César Manrique, que buscaba proteger los paisajes de su isla y promover el turismo sostenible. En 1990, inauguró su Jardín de Cactus, que combina arte y naturaleza en una antigua cantera.

Con una idea similar, en Ciudadela de Menorca se encuentra el jardín de Pedreres de S'Hostal, creado en 1994 por la escultora francesa Laetitia Sauleau en una cantera abandonada.

En los años 1990, en Huesca, se desarrolló un programa llamado Arte y Naturaleza, que colocó obras escultóricas en entornos naturales.

En 1999, se creó en Pontevedra la Isla de las Esculturas, un conjunto natural y artístico en el río Lérez.

En el año 2000, se inauguró Chillida-Leku, un museo al aire libre cerca de Hernani (Guipúzcoa), donde el escultor Eduardo Chillida instaló muchas de sus obras. A Chillida le gustaba integrar sus esculturas en la naturaleza.

Galería de imágenes

-

Jardín del Generalife, Granada

-

Visión moderna de una villa romana

-

Vista de Conímbriga

Véase también

- Historia de la jardinería

- Jardinería del Barroco

- Jardín español

- Jardín italiano

- Jardín francés

- Jardín inglés

- Espacios naturales de España

- Parques y jardines de Barcelona

- Anexo:Parques y jardines de Granada

- Anexo:Parques y jardines de La Coruña

Fuentes

Bibliografía

- AA.VV. (2001). Gaudí. Hàbitat, natura i cosmos (en catalán). Barcelona: Ed. Lunwerg. ISBN 84-7782-799-0.