Historia de Grecia para niños

La historia de Grecia es una de las más tempranamente documentadas y estudiadas. Existen fuentes escritas desde el ii milenio a. C. El país que actualmente se denomina Grecia se conocía antiguamente como Hélade, pero políticamente estaba fragmentado en numerosas polis o que antiguamente se llamaban ciudades estado independientes entre sí, que unas veces se aliaban y otras se enfrentaban en guerras sangrientas.

La civilización griega tuvo un fuerte desarrollo en el campo filosófico. Se le suele considerar la «cuna de la civilización occidental», ya que sus grandes pensadores fueron los que desarrollaron los primeros conceptos de la filosofía entre los que estaba la concepción de la física del átomo (sin división) y su arte, sencillo, se caracterizó por la construcción de templos con grandes pilares y techos a dos aguas; en la música destacaron sus danzas folclóricas y sus cantos se ejecutaban todos los días en todas sus actividades.

Entre los monumentos más famosos de esta antigua civilización se encuentran el: Partenón, el teatro de Epidauro y el Mausoleo de Halicarnaso,

Contenido

- Orígenes de Grecia

- Civilizaciones de Grecia

- Grecia antigua

- ¿Qué causó la Guerra del Peloponeso?

- Eventos que llevaron al conflicto

- La Guerra Arquidámica: Primeros años de conflicto

- La Paz de Nicias: Un respiro temporal

- La expedición a Sicilia: Un gran error

- La Guerra de Decelia: El golpe final

- ¿Qué pasó después de la guerra?

- Contexto: El trasfondo de la guerra

- Galería de imágenes

- Véase también

- Grecia medieval

- Grecia moderna

- Crisis financiera

- Grecia una civilización en marcha

- Véase también

Orígenes de Grecia

Desde el Paleolítico se atestigua la presencia del hombre en Grecia (3200 a. C. a 2000 a. C.), y en Asia Menor.

En la isla de Creta se desarrolló la primera civilización avanzada, la cretense o minoica. Durante su época de mayor esplendor (período Minoico Medio, hacia 1950 a. C. a 1550 a. C.), se construyeron los palacios de Cnosos, Festos y Hagia Triada. Por otro lado, los aqueos o protohelenos se establecieron en la Argólida, donde construyeron las fortalezas de Tirinto y Micenas, de la que derivó el nombre micénica que se da a su elevada civilización, asimiladora de la cultura minoica. Hacia el 1550 a. C. comenzó un período de apogeo a ambos lados del mar Egeo, que culminó con la conquista de Creta. A comienzos del siglo xii a. C., los dorios irrumpieron en la Grecia continental. En consecuencia, los aqueos emigraron al Peloponeso; los jonios al Ática, a Eubea y a las Cícladas, los eolios, Tesalia y a Beocia. Además, esa invasión incrementó el proceso de emigración de colonos griegos hacia el litoral de Asia Menor y provocó la fragmentación de Grecia en ciudades-estado (polis).

Helenización de Grecia

La evidencia lingüística muestra que antes del IV milenio a. C., Grecia y los alrededores estuvieron habitados por pueblos que hablaban lenguas no-indoeuropeas. No se conoce con precisión cuándo llegaron los hablantes de lenguas griegas a Grecia, pero se estima que pudo ocurrir hacia el 2000 a. C. Esto sugiere que las primeras civilizaciones atestiguadas en territorio griego, la cicládica, la egea y la minoica fueron creadas por pueblos que estaban etnolingüísticamente emparentados con los griegos. En cambio en el período micénico la lengua dominante de la mayor parte de áreas, parece haber sido una forma de griego, el griego micénico o formas de griego relacionadas con él.

Lugares y pueblos

La civilización griega se extendió hasta las islas del Egeo, la costa oriental del mar Egeo, las costas meridionales en torno a los mares Adriático y Tirreno, y muchas zonas costeras alrededor de toda la cuenca mediterránea. Posteriormente, con las conquistas de Alejandro Magno, se extenderían hacia el Oriente.

Civilizaciones de Grecia

Civilización egea y cicládica

Las primeras civilizaciones registradas en lo que actualmente es Grecia, son las civilizaciones prehistóricas, que no produjeron registros escritos y por tanto, solo se pueden estudiar mediante la arqueología.

Civilización cretense

Es la primera civilización del mundo griego, y floreció en la isla de Creta. Sus habitantes se establecieron en la zona hacia el año 6000 a. C., y alcanzó el máximo esplendor entre los años 2000 a. C. y 1600 a. C. Contaban con abundantes riquezas, acumuladas gracias al comercio con otras ciudades de la edad de bronce, y a la fertilidad de su suelo, que producía aceitunas, cereales y vino en abundancia. Todo el sistema económico se centralizaba en torno a sus ricos palacios, caracterizados por su decoración a base de escenas pintadas en los muros o frescos. Se trataba de construcciones edificadas cerca del mar, y son una muestra del desarrollo artístico y arquitectónico de la cultura minoica.

Civilización micénica

Del año 1600 a. C. hasta el año 1200 a. C., en la Edad del Bronce, Grecia tenía centros palaciegos importantes que dominaban distintos territorios, entre ellos, Micenas fue uno de los principales centros activos. Los reyes o señores vivían en grandes palacios que desempeñaban el papel de cuartel general del ejército y centro administrativo. El pueblo micénico se caracterizó por su activo comercio marítimo y sus numerosas exportaciones de productos manufacturados. Alcanzaron su cenit sobre el año 1600 a. C., y poco a poco fueron desapareciendo los palacios en circunstancias aún desconocidas hasta la invasión de los dorios.

Civilización clásica y posclásica

No es fácil delimitar la civilización griega ni en cuanto a espacio ni tiempo. Convencionalmente se hace la siguiente división:

- I: Arcaica (723-453 a. C.).

- II: Clásica (siglos V-III a. C.).

- III: Helenística (siglos III-I a. C.).

En este curso histórico surgieron varios hechos importantes y fundamentales en la formación definitiva de lo que fue Grecia posteriormente: la formación de las polis (ciudades), el siglo V a. C., la Edad Ateniense, las guerras Médicas o la del Peloponeso (cinco años después de la cual se trató de modificar la organización de las ciudades estado), la preeminencia de Macedonia (con Filipo II y su hijo, Alejandro Magno) y la extensión por Asia del mundo helenístico. La dominación romana en el siglo II a. C. pondría punto final a la civilización griega políticamente, pero dejaría una impronta indeleble en sus invasores a través de los siglos.

Grecia antigua

Edad oscura

“De la época de las tinieblas a las polis” Esta época corresponde al surgimiento de Grecia como civilización entre los siglos XI y IX a. C. En el curso del siglo X a. C. se produjo un proceso de urbanización en el cual se agruparon varias aldeas hasta llegar a formar ciudades como Esparta y Atenas. La organización interna socio-política de estas primitivas polis estaba dominada por las tribus o ethnos, junto a los hogares clanes (genos) y fraternidades (fratrías). Estas ciudades-estado eran gobernadas por reyes que ejercían la autoridad religiosa, militar y política, excepto en Esparta donde la autoridad de los reyes empezó a ser reemplazada por una autoridad aristocrática formada por terratenientes que podían criar, mantener y montar sus caballos.

Periodo Arcaico

En los tres siglos que duró este período se consolida la organización de las ciudades y se produjo la expansión colonial y comercial, proceso que determinó la estructura social, política y económica de los griegos.

El siglo viii a. C. fue un periodo revolucionario para la formación de la civilización griega ya que se utiliza el alfabeto fenicio para adaptarlo a la lengua griega, se mejoran también la metalurgia del hierro y las técnicas agrícolas. Esto produjo como resultado el aumento de la población, lo cual, junto a que la mayor parte de las tierras cultivables se hallaba en poder de la aristocracia, desembocó en la necesidad de emigrar y fundar colonias a lo largo de las costas e islas del Mediterráneo y el mar Negro.

Estas colonias enviaban metales y alimentos a sus metrópolis e importaban a cambio productos ya terminados. Esta prosperidad comercial, entre otros factores, condujo a la rápida fundación de las ciudades-Estado griegas en la costa del Egeo y sus islas (a finales de ese siglo ya había más de setecientas ciudades-Estado). Esta riqueza avivó cada vez más las ansias de independencia política de las colonias respecto a sus metrópolis, no siempre por la vía pacífica, lo que originó la creación de ejércitos y técnicas militares perfeccionadas como la infantería pesada: (los hoplitas) que reemplazaron a los anteriores ejércitos de caballería. De modo general puede decirse que entre los siglos viii y VI a. C., las polis griegas experimentaron la transición de un sistema de gobierno monárquico a uno aristocrático.

Otros dos factores que formaron un papel fundamental en la formación de la civilización griega fueron la institución de unos juegos panhelénicos como los Juegos Olímpicos de los que tenemos noticia oficial desde el año 776 a. C. y que subrayan los rasgos comunes de los griegos, y las dos epopeyas de Homero, Ilíada y Odisea, probablemente compuestas en el siglo viii a. C..

En el curso de las crisis sociales de los siglos VII y VI a. C. el descontento de los sectores menos favorecidos con la antigua aristocracia generó revueltas y luchas internas, dando origen a la tiranía como nueva forma de gobierno. Su duración fue corta, pues en la mayoría de las ciudades-estado, los oligarcas restablecieron su poder, mientras que otros evolucionaron hacia la democracia. Esparta siguió un curso distinto porque conservó su doble monarquía (diarquía), y después de las Guerras Médicas desarrolló una organización militar que llegó a caracterizarla en lo sucesivo.

Guerras médicas

Entre los años 499 y 478 a. C., Grecia se enfrentó a un gran enemigo: los persas. Durante mucho tiempo Persia fue una amenaza principalmente en los territorios del Asia Menor. Estas guerras transcurrieron bajo dos reinados persas, el de Darío I y el de Jerjes (hijo de este) y se dieron en dos partes, obteniendo la victoria las ciudades (polis) griegas, gracias en parte a sus desarrollados navíos:

- la Primera Guerra Médica, en la que tuvo lugar la batalla de Maratón en el 490 a. C.

- la Segunda Guerra Médica, en la que acontecieron la batalla de las Termópilas, la de Salamina y la de Micala.

Liga de Delos y Siglo de Pericles

Para proseguir la lucha marítima contra el Imperio persa, Atenas organizó la Liga de Delos (477 a. C.), y a partir de entonces dominó el comercio marítimo del mundo colonial griego. Atenas se convirtió además en un centro político e intelectual, cuyo período de mayor esplendor correspondió al gobierno de Pericles, fundamentalmente desde 462 a. C. hasta 429 a. C., en el que su influencia política se dejó sentir con intensidad. En política interior, se restringió el derecho de ciudadanía a los descendientes de padre y madre ateniense, pero por otra parte se introdujeron leyes que permitían una mayor participación de todos los ciudadanos en las instituciones. Además se estableció la retribución de los cargos públicos y se realizaron grandes obras públicas en la ciudad, para lo que se trasladó el tesoro de la Liga de Delos a Atenas.

En la esfera de relaciones internacionales, Pericles se encontró ante dos problemas: el de acabar definitivamente el conflicto con Persia, que persistía en sus ataques a las colonias griegas de Asia Menor, y el de convivir con Esparta. En cuanto al primero de ellos, Pericles logró establecer con los persas un armisticio beneficioso (Paz de Calias en 449 a. C.). Respecto al segundo problema, en el 446 a. C. concertó una paz de treinta años con Esparta, por lo que esta ciudad reconocía la Liga de Delos; en compensación, Atenas renunciaba a la hegemonía terrestre, evacuando sus posiciones en el Peloponeso y en el Istmo.

Guerra del Peloponeso

Datos para niños Guerra del Peloponeso |

||||

|---|---|---|---|---|

| Parte de Guerras del Peloponeso | ||||

Mapa de 431 a. C., en vísperas de la guerra.

|

||||

| Fecha | 431 a. C.-404 a. C. | |||

| Lugar | Grecia continental, Asia Menor, Sicilia | |||

| Resultado | Victoria espartana | |||

| Cambios territoriales | Disolución de la Liga de Delos | |||

| Beligerantes | ||||

|

||||

| Comandantes | ||||

|

||||

| Fuerzas en combate | ||||

|

||||

| Bajas | ||||

|

||||

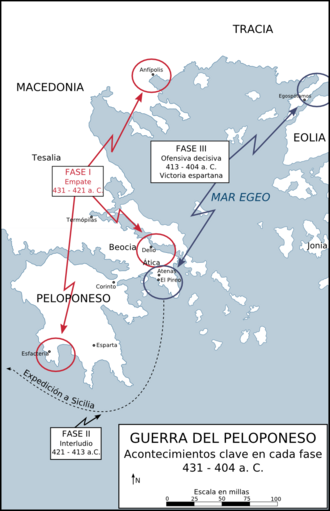

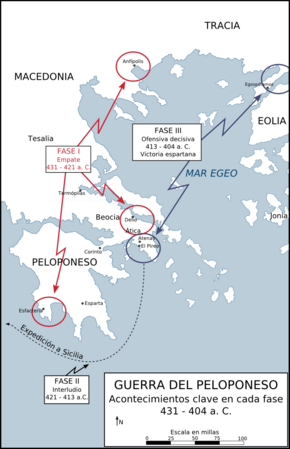

La Guerra del Peloponeso (en griego, Peloponnēsiakós Pólemos) fue un gran conflicto en la Antigua Grecia. Ocurrió entre los años 431 a.C. y 404 a.C. En esta guerra se enfrentaron dos grandes grupos de ciudades: la Liga de Delos, liderada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta.

Los historiadores suelen dividir esta guerra en tres etapas. La primera se llamó la Guerra Arquidámica. Durante esta fase, Esparta invadió varias veces la región de Ática, donde estaba Atenas. Mientras tanto, Atenas usó su poderosa flota para atacar las costas del Peloponeso. Esta etapa terminó en 421 a.C. con un acuerdo de paz llamado la Paz de Nicias.

Sin embargo, la paz no duró mucho. Pronto hubo nuevos enfrentamientos, lo que llevó a la segunda etapa. En 415 a.C., Atenas envió una gran expedición a Sicilia para atacar a algunos aliados de Esparta. Esta expedición, que duró hasta 413 a.C., fue un desastre para Atenas. Gran parte de su ejército fue destruido y muchos soldados atenienses fueron capturados.

Esto dio paso a la fase final de la guerra, conocida como la Guerra de Decelia. En esta etapa, Esparta recibió ayuda de Persia. Con este apoyo, Esparta impulsó rebeliones en ciudades que estaban bajo el control de Atenas. Esto debilitó mucho a la Confederación de Delos y Atenas perdió su dominio en el mar. La guerra terminó cuando la flota de Atenas fue destruida en la Batalla de Egospótamos. Atenas se rindió al año siguiente.

La Guerra del Peloponeso cambió por completo el mapa de la Antigua Grecia. Atenas, que era la ciudad más importante antes de la guerra, quedó muy debilitada. Esparta se convirtió en la principal potencia de Grecia. La guerra también causó grandes problemas económicos en toda la región. Muchas ciudades quedaron en la pobreza, y Atenas nunca recuperó su antigua riqueza. Este conflicto también provocó cambios en la sociedad griega. Las guerras entre ciudades se volvieron más intensas y destructivas. La Guerra del Peloponeso marcó el final de la época dorada de Grecia en el siglo V a.C..

¿Qué causó la Guerra del Peloponeso?

El historiador Tucídides explicó que Esparta inició la guerra contra Atenas porque temía que Atenas se volviera demasiado poderosa. Atenas había crecido mucho en los cincuenta años antes de la guerra. Después de que los griegos vencieran a los persas en 480 a.C., Atenas lideró un grupo de ciudades griegas llamado la Confederación de Delos. Juntos, atacaron territorios persas en el Egeo.

Este periodo se conoce como la Pentecontecia (que significa "cincuenta años"). Durante este tiempo, Atenas se hizo muy fuerte. Muchas ciudades que antes eran sus aliadas se convirtieron en ciudades que le pagaban tributos. Estos tributos se usaban para mantener una gran flota y para construir grandes obras públicas en Atenas.

Las tensiones entre Atenas y las ciudades del Peloponeso, como Esparta, comenzaron a crecer. Esparta intentó evitar que Atenas reconstruyera sus murallas después de la guerra con Persia. Sin murallas, Atenas sería vulnerable a ataques por tierra. Aunque Esparta no actuó en ese momento, se sintió molesta.

En 465 a.C., hubo una revuelta de un grupo de personas que trabajaban para Esparta, conocidos como ilotas. Esparta pidió ayuda a sus aliados, incluyendo Atenas. Atenas envió un grupo de soldados, pero Esparta los rechazó al llegar. Los atenienses se sintieron ofendidos y rompieron su alianza con Esparta. Cuando los rebeldes se rindieron, Atenas les permitió establecerse en Naupacto, una ciudad importante en el golfo de Corinto.

En 459 a.C., Atenas se alió con Mégara, una ciudad cercana a Corinto, que era aliada de Esparta. Esto llevó a un conflicto de quince años, conocido como la Primera Guerra del Peloponeso. Atenas luchó contra Esparta, Corinto y otras ciudades. Al final, Atenas y Esparta acordaron respetar las alianzas de cada uno. La guerra terminó oficialmente con la Paz de los Treinta Años en 446-445 a.C.

Eventos que llevaron al conflicto

Dos eventos principales rompieron la Paz de los Treinta Años y llevaron a la reanudación de la guerra:

- Un conflicto entre Corinto y Córcira.

- La decisión de Potidea, una ciudad fundada por Corinto, de separarse de Atenas.

Además, el gran crecimiento del poder de Atenas y un decreto ateniense contra Mégara también fueron causas importantes.

Conflicto entre Corinto y Córcira

En 435 a.C., Córcira y Corinto comenzaron a luchar. Corinto intervino en un conflicto interno en su ciudad fundada, Epidamno. Córcira, que también era una antigua ciudad fundada por Corinto, asedió Epidamno. Los corintios enviaron una expedición naval. Los corcireos pidieron que la Liga del Peloponeso y el oráculo de Delfos resolvieran la disputa. Como Corinto se negó, hubo una batalla naval cerca de Córcira, donde los corcireos ganaron.

Dos años después, en 433 a.C., Córcira pidió unirse a la Liga de Delos de Atenas. Esto se debía a que Corinto estaba preparando una gran flota para vengarse. Atenas envió una pequeña flota de diez barcos de guerra (llamados trirremes) para ayudar a Córcira. Más tarde, enviaron veinte barcos más. La orden era no atacar a los corintios a menos que ellos atacaran primero a Córcira.

En la Batalla de Síbota, las flotas de Córcira y Corinto se enfrentaron. Justo cuando los corintios estaban a punto de ganar, vieron la flota ateniense acercarse. Sin saber cuántos barcos atenienses había, los corintios se retiraron. Córcira hizo una alianza defensiva con Atenas. Esto significó que Atenas tendría presencia en los puertos de Córcira, lo que molestó a Corinto.

La situación de Potidea

Los intereses de Atenas y Corinto también chocaron en el norte del mar Egeo. Potidea, una ciudad de la región de Calcídica, era parte de la Confederación de Delos. Sin embargo, mantenía fuertes lazos con Corinto, su ciudad fundadora.

Atenas ordenó a Potidea que derribara parte de sus murallas, entregara rehenes y no aceptara a los funcionarios de Corinto. Potidea se negó, ya que contaba con el apoyo de Esparta y del rey macedonio Pérdicas II. Esparta había prometido invadir el Ática si Atenas atacaba Potidea. En 432 a.C., Potidea anunció que se retiraba de la alianza con Atenas. También recibió soldados de Corinto y del Peloponeso.

Atenas envió fuerzas a la región de Tracia a principios de 432 a.C. contra Pérdicas y la rebelión de Potidea. Es posible que Atenas hubiera aumentado el tributo (phoros) que Potidea debía pagar. Las fuerzas atenienses no eran suficientes para asediar Potidea, así que primero tomaron Terma y luego sitiaron Pidna, obligando a los macedonios a firmar la paz. Después, Atenas envió más tropas para atacar Potidea.

El Decreto de Mégara

En 447 a.C., después de una derrota ateniense en Coronea, los habitantes de Mégara se rebelaron. Con la ayuda de sus aliados, masacraron a los soldados atenienses que estaban allí. Mégara, que se había aliado con Atenas, cambió de bando. En respuesta, la asamblea ateniense (la Ekklesía) prohibió a los megarenses comerciar en todos los puertos y lugares de fondeo del Imperio ateniense.

Estas medidas afectaron gravemente la economía de Mégara. Por ello, Mégara pidió a Esparta y a la Liga del Peloponeso que declararan la guerra a Atenas. Este fue uno de los motivos que aceleraron el inicio del conflicto.

La ruptura de la paz

En 440 a.C., la Paz de los Treinta Años fue puesta a prueba cuando Samos, un aliado importante de Atenas, se rebeló. Los rebeldes recibieron apoyo de un gobernador persa. Atenas tuvo que enfrentar revueltas en su imperio. Los espartanos consideraron intervenir, pero decidieron no hacerlo. Atenas aplastó la revuelta y la paz se mantuvo.

La causa más directa de la guerra fueron varias acciones de Atenas que afectaron a los aliados de Esparta, especialmente a Corinto. Atenas intervino en la disputa entre Corinto y Córcira. En la Batalla de Síbota, la presencia de barcos atenienses impidió que la flota corintia capturara Córcira. Después, Atenas asedió Potidea, una ciudad que pagaba tributos a Atenas pero que había sido fundada por Corinto.

Corinto se sintió muy ofendida y presionó a Esparta para que actuara contra Atenas. Corinto incluso ayudó a Potidea enviando soldados a la ciudad asediada. Estos eventos violaron directamente el Tratado de los Treinta Años, que establecía que las Ligas de Delos y del Peloponeso respetarían la autonomía de cada una.

Otra provocación fue un decreto ateniense (en 433/2 a.C.) que impuso sanciones comerciales estrictas contra Mégara, otra aliada de Esparta. Estas sanciones, conocidas como el Decreto de Mégara, habrían sido desastrosas para la economía de Mégara. Por eso, muchos historiadores las consideran una causa importante de la guerra.

En medio de estos eventos, Esparta convocó una reunión de la Liga del Peloponeso en 432 a.C. En esta reunión, representantes de Atenas y de las ciudades de la Liga debatieron. Los corintios criticaron a Esparta por su inacción. Atenas, por su parte, recordó a Esparta sus victorias contra Persia y advirtió sobre los peligros de enfrentarse a un estado tan fuerte. Al final, la mayoría de la asamblea espartana (la Apella) votó que Atenas había roto la paz, declarando así la guerra.

La Guerra Arquidámica: Primeros años de conflicto

Esparta y sus aliados eran principalmente potencias terrestres. Tenían grandes ejércitos que eran casi invencibles. El Imperio ateniense, aunque estaba en la península del Ática, se extendía por las islas del mar Egeo. Atenas obtenía su riqueza de los tributos de estas islas y mantenía su imperio con su poderosa flota naval. Por eso, ninguna de las dos potencias podía lograr una victoria decisiva fácilmente.

La estrategia de Esparta en la primera parte de la guerra, llamada Guerra Arquidámica por el rey Arquidamo II, era invadir el territorio alrededor de Atenas. Aunque esto privó a Atenas de sus cosechas, los atenienses aún tenían acceso al mar y no sufrieron mucho el asedio. Muchos habitantes del Ática se trasladaron dentro de los Muros Largos que conectaban Atenas con su puerto de El Pireo. Los espartanos invadían el Ática por periodos cortos, de unas tres semanas, para que sus soldados pudieran regresar a casa para la cosecha. También necesitaban mantener el control sobre las personas que trabajaban para ellos, los ilotas, que no podían quedarse sin supervisión por mucho tiempo.

Al principio, la estrategia de Atenas fue establecida por el general Pericles. Él aconsejó a los atenienses evitar batallas en campo abierto contra los numerosos soldados espartanos. En cambio, debían confiar en su flota. La marina ateniense, la más fuerte de Grecia, tomó la ofensiva y ganó una victoria en la Batalla de Naupacto.

Sin embargo, en 430 a.C., una enfermedad grave afectó a Atenas. Esta enfermedad devastó a la población de la ciudad y fue una de las principales causas de su derrota final. La plaga mató a miles de soldados y ciudadanos, incluyendo a Pericles y sus hijos. Esto redujo drásticamente el número de soldados. El miedo a la enfermedad era tan grande que los espartanos abandonaron sus invasiones del Ática para no contagiarse.

Después de la muerte de Pericles, los atenienses cambiaron su estrategia. Se volvieron más agresivos y llevaron la guerra a Esparta y sus aliados. Cleón, un líder militarista, ganó importancia. Bajo el mando del general Demóstenes, los atenienses lograron algunas victorias y continuaron sus ataques navales en el Peloponeso. Atenas extendió sus operaciones militares y fortificó bases alrededor del Peloponeso.

Una de estas bases estaba cerca de Pilos, en una pequeña isla llamada Esfacteria. Esta base afectó a Esparta en su punto más débil: su dependencia de los ilotas. Las personas que trabajaban para Esparta eran esenciales para su sistema, pero la base ateniense en Esfacteria atraía a los que huían. El miedo a una revuelta general de los ilotas impulsó a los espartanos a actuar. Demóstenes logró atrapar a un grupo de soldados espartanos en Esfacteria. Aunque no pudo vencerlos rápidamente, el inexperto Cleón logró una gran victoria en la Batalla de Pilos y la posterior Batalla de Esfacteria en 425 a.C. Los atenienses capturaron a cientos de soldados espartanos, usándolos como moneda de cambio.

Después de la batalla, Brásidas, un general espartano, reunió un ejército y se dirigió a Anfípolis, una ciudad importante para Atenas que controlaba minas de plata usadas para financiar la guerra. El historiador Tucídides era general ateniense en ese momento y fue exiliado por no poder evitar que Brásidas conquistara Anfípolis. En batallas posteriores, tanto Brásidas como Cleón murieron. Esparta y Atenas acordaron intercambiar prisioneros por las ciudades capturadas por Brásidas y firmaron una tregua.

La Paz de Nicias: Un respiro temporal

Después de la muerte de Cleón y Brásidas, la Paz de Nicias duró unos seis años. Sin embargo, fue un tiempo de constantes enfrentamientos en el Peloponeso. Aunque los espartanos se mantuvieron inactivos, algunos de sus aliados comenzaron a pensar en rebelarse. Estas ideas fueron apoyadas por Argos, un estado poderoso del Peloponeso que se había mantenido independiente de Esparta. Con la ayuda de Atenas, los argivos formaron una alianza de estados democráticos en el Peloponeso.

Los primeros intentos de Esparta para romper esta alianza fracasaron. El liderazgo del rey espartano Agis II fue cuestionado. Animados, los argivos y sus aliados, con el apoyo de un pequeño ejército ateniense liderado por Alcibíades, se dirigieron a tomar la ciudad de Tegea, cerca de Esparta.

La Batalla de Mantinea (418 a.C.) fue la batalla terrestre más grande de la Guerra del Peloponeso. Los espartanos y sus aliados se enfrentaron al ejército combinado de Argos, Atenas, Mantinea y Arcadia. La coalición aliada tuvo algunas victorias iniciales, pero no las aprovecharon. Esto permitió que las fuerzas espartanas de élite derrotaran a la coalición. El resultado fue una victoria total para Esparta, que se recuperó de una situación difícil y restableció su dominio en el Peloponeso.

La expedición a Sicilia: Un gran error

En el decimoséptimo año de la guerra (415-414 a.C.), Atenas recibió noticias de que uno de sus aliados lejanos en Sicilia, Segesta, estaba en guerra con Selinunte. Los selinuntios habían pedido ayuda a Siracusa, una ciudad que atacó a Segesta por tierra y mar. Segesta recordó a Atenas su alianza. La gente de Siracusa era de origen dorio (como los espartanos), mientras que los atenienses y sus aliados en Sicilia eran jonios. Atenas sintió la obligación de ayudar a sus aliados, temiendo que Siracusa pudiera destruir a todos sus aliados en Sicilia y luego ayudar a otras ciudades dorias, debilitando a Atenas. Segesta prometió pagar los gastos de la guerra.

Los atenienses no actuaron solo por altruismo. Liderados por Alcibíades, soñaban con conquistar toda Sicilia. Siracusa, la ciudad principal de Sicilia, era casi tan grande como Atenas. Conquistar Sicilia le daría a Atenas muchos recursos. Durante los preparativos, algunas estatuas religiosas (hermai) en Atenas fueron dañadas, y Alcibíades fue acusado de crímenes religiosos. Alcibíades pidió ser juzgado de inmediato, pero los atenienses le permitieron partir en la expedición. Al llegar a Sicilia, Alcibíades fue llamado de regreso a Atenas para el juicio. Temiendo ser condenado injustamente, Alcibíades se unió a Esparta. Nicias quedó al mando de la expedición. Alcibíades informó a los espartanos que Atenas planeaba usar Sicilia como base para conquistar Italia y luego usar esos recursos para dominar todo el Peloponeso.

Las fuerzas atenienses tenían más de cien trirremes y cinco mil soldados. La caballería era muy limitada. Al llegar a Sicilia, varias ciudades se unieron a Atenas. Nicias retrasó el ataque, lo que dio tiempo a Siracusa. El invierno se acercaba, y los atenienses se retiraron para reunir aliados y prepararse para destruir Siracusa. Este retraso permitió a los siracusanos pedir ayuda a Esparta, que envió al general Gilipo con refuerzos. Gilipo tomó el mando de las tropas siracusanas y, tras varias batallas, derrotó a las fuerzas atenienses, impidiendo que invadieran la ciudad.

Nicias pidió refuerzos a Atenas, y Demóstenes fue enviado con una nueva flota. Hubo más batallas, y los siracusanos y sus aliados volvieron a derrotar a los atenienses. Demóstenes sugirió retirarse a Atenas, pero Nicias se negó al principio. Después de más derrotas, Nicias aceptó la retirada, pero esta se retrasó por un mal augurio (un eclipse lunar). El retraso obligó a los atenienses a una batalla en el puerto de Siracusa. Los atenienses fueron completamente derrotados. Nicias y Demóstenes llevaron al resto de sus fuerzas por tierra en busca de aliados. La caballería siracusana los atacó sin piedad, matando o capturando a los que quedaban de la poderosa flota ateniense.

La Guerra de Decelia: El golpe final

Los espartanos no solo enviaron ayuda a Sicilia, sino que también llevaron la guerra al territorio ateniense. Siguiendo el consejo de Alcibíades, fortificaron Decelia, cerca de Atenas. Esto impidió que los atenienses usaran sus tierras durante todo el año. La fortificación de Decelia dificultó el envío de suministros a Atenas por tierra, obligando a transportarlos por mar, lo que era más caro. Además, el trabajo en las minas de plata cercanas se detuvo por completo, ya que miles de personas que trabajaban para Atenas fueron liberadas por los soldados espartanos en Decelia. Con el tesoro y las reservas de emergencia agotándose, Atenas tuvo que pedir más tributos a sus aliados, lo que aumentó la tensión y la amenaza de más rebeliones.

Corinto, Esparta y otros miembros de la Liga del Peloponeso enviaron más refuerzos a Siracusa para rechazar a los atenienses. Pero en lugar de retirarse, Atenas envió cien barcos más y cinco mil hombres a Sicilia. Bajo las órdenes de Gilipo, los siracusanos y sus aliados derrotaron completamente a los atenienses en tierra. Además, Gilipo animó a los siracusanos a construir una armada, que logró vencer a la flota ateniense cuando intentaban retirarse. El ejército de Atenas, buscando escapar por tierra a otras ciudades más amigables de Sicilia, fue dividido y derrotado. Los soldados atenienses fueron capturados y toda la flota fue destruida.

Después de la victoria sobre los atenienses en Sicilia, todos pensaron que el fin de su Imperio estaba cerca. Su tesoro estaba casi vacío, sus astilleros estaban vacíos y sus jóvenes habían muerto o estaban capturados. Sin embargo, la fuerza del Imperio ateniense fue subestimada, aunque el principio del fin ya estaba cerca.

La recuperación de Atenas

Después de que la fuerza expedicionaria ateniense fuera destruida, Esparta fomentó la revuelta de los aliados de Atenas. Gran parte de Jonia se levantó contra los atenienses. Los siracusanos pusieron su flota a disposición de los peloponesios, y los persas decidieron apoyar a los espartanos con dinero y barcos. Las revueltas y las diferentes facciones amenazaban a la propia Atenas.

Los atenienses lograron sobrevivir por varias razones. Corinto y Siracusa tardaron en mover sus flotas al Egeo. Los demás aliados de Esparta también se retrasaron en el envío de tropas y barcos. Los estados jonios que se rebelaron esperaban protección, por lo que muchos regresaron al lado ateniense. Incluso los persas se demoraron en dar el dinero y los barcos prometidos.

Cuando la guerra comenzó, los atenienses habían ahorrado algo de dinero y tenían cien barcos para usar como último recurso. Una vez que zarparon, estas naves se convirtieron en el centro de la flota ateniense durante el resto de la guerra. En Atenas, hubo un cambio de gobierno donde un grupo de cuatrocientas personas tomó el poder. La paz con Esparta habría sido posible, pero la flota de Atenas, ahora en la isla de Samos, se negó a aceptar los cambios políticos. En 411 a.C., esta misma flota se enfrentó a los espartanos en la Batalla de Sime. La flota nombró a Alcibíades como su líder y continuó la guerra en nombre de Atenas. Su oposición llevó a que el gobierno democrático fuera restaurado dos años después.

Alcibíades, a pesar de haber sido considerado un traidor, aún tenía influencia en Atenas. Evitó que la flota ateniense atacara su propia ciudad, ayudando a restaurar la democracia de formas más sutiles. También convenció a la flota de Atenas de atacar a los espartanos en la Batalla de Cícico (410 a.C.). Durante esta batalla, los atenienses destruyeron la flota espartana y lograron restablecer la base económica de su Imperio.

Entre 410 y 406 a.C., Atenas obtuvo varias victorias seguidas y recuperó una buena parte de su Imperio, en gran parte gracias a Alcibíades.

El triunfo de Lisandro y la rendición de Atenas

Después de una pequeña victoria espartana del general Lisandro en la Batalla de Notio en 406 a.C., Alcibíades no fue reelegido general de los atenienses y se exilió de la ciudad. Atenas ganó la Batalla de Arginusas, donde la flota espartana perdió setenta barcos. Sin embargo, debido al mal tiempo, los atenienses no pudieron rescatar a las tripulaciones ni acabar con la flota espartana. A pesar de la victoria, estos fallos causaron indignación en Atenas y llevaron a un juicio polémico. Seis de los mejores comandantes navales de Atenas fueron ejecutados. La superioridad naval ateniense ahora podía ser desafiada debido a la pérdida de sus líderes más capaces y la baja moral de los marineros.

A diferencia de otros líderes, Lisandro, el nuevo almirante espartano, no era de la familia real de Esparta. Era muy hábil en estrategias navales y tenía una buena relación con el príncipe persa Ciro el Joven. Aprovechando la oportunidad, la flota espartana se dirigió de inmediato al Helesponto, la fuente de suministro de cereales de Atenas. Bajo la amenaza de la hambruna, la flota ateniense no tuvo más opción que enfrentarse a los espartanos. Con una estrategia inteligente, Lisandro derrotó completamente a la flota ateniense en 405 a.C., en la Batalla de Egospótamos. Destruyó muchos barcos y capturó a cientos de marineros atenienses. Solo doce barcos atenienses escaparon, y algunos de ellos navegaron hacia Chipre, llevando al general Conón, quien quería evitar el juicio de la asamblea.

Debido al hambre y las enfermedades causadas por un largo asedio, Atenas se rindió en 404 a.C. y sus aliados hicieron lo mismo poco después. Los demócratas de Samos, leales hasta el final, continuaron resistiendo y se les permitió huir para salvar sus vidas. Las condiciones de la rendición privaron a Atenas de sus murallas, su flota y todas sus posesiones en el extranjero. Corinto y Tebas exigieron la destrucción de Atenas y que todos sus ciudadanos fueran capturados. Sin embargo, los espartanos se negaron a destruir una ciudad que había ayudado a Grecia en momentos de gran necesidad. Esparta incorporó a Atenas a su propio sistema político, lo que significaba que tendrían "los mismos amigos y enemigos" que Esparta.

Los espartanos victoriosos fueron comprensivos con Atenas, a pesar de la oposición de Corinto y Tebas.

¿Qué pasó después de la guerra?

Por un corto tiempo, Atenas fue gobernada por los "Treinta Tiranos", un gobierno establecido por Esparta que suspendió la democracia. En 403 a.C., Trasíbulo derrocó a este gobierno y restauró la democracia.

Aunque el poder de Atenas estaba roto, la Guerra de Corinto trajo una pequeña mejora, y Atenas siguió participando activamente en la política griega. A su vez, Esparta fue derrotada por Tebas en la Batalla de Leuctra en 371 a.C. Sin embargo, la conquista de Grecia por parte de Filipo II de Macedonia puso fin a todo unos años más tarde.

Contexto: El trasfondo de la guerra

Con el tiempo, Atenas comenzó a intervenir en los asuntos internos de las ciudades que le pagaban tributos o eran sus aliadas. Por ejemplo, algunos casos criminales debían ser juzgados en Atenas por tribunales atenienses, incluso si los delitos se habían cometido en una ciudad aliada.

La gran concentración de personas dentro de las murallas de Atenas facilitó la difusión de escritos. Uno de ellos, el Viejo Oligarca, se ha conservado.

Tucídides cuenta lo que significó para Atenas tener que evacuar, aunque no por completo, la región del Ática. Para muchos habitantes de las zonas rurales y para los agricultores que vivían en Atenas, la guerra cambió radicalmente su forma de vida.

En el campo de las artes, después de la victoria en la Batalla de Esfacteria (425 a.C.) y la Paz de Nicias, se reanudó la construcción del Templo de Atenea Niké (425 a.C.-420 a.C.). Debido a la guerra, escultores como Fidias y Policleto se trasladaron a Olimpia y Argos, respectivamente.

Se escribieron muchas obras técnicas. Por ejemplo, los tratados médicos hipocráticos, el primer libro de urbanismo de Hipódamo de Mileto, y tratados sobre música de Damón y Glauco de Regio. Sófocles escribió sobre el coro, y los artistas Policleto y Parrasio teorizaron sobre sus técnicas.

El ámbito donde más se notan los cambios entre antes y después de la guerra es el de la teoría y práctica militar. El siglo V a.C. fue la época del soldado ciudadano (hoplita). Demóstenes señaló el contraste con su época:

Me dicen que en la guerra del Peloponeso los espartanos y todos los demás luchaban durante cuatro o cinco meses en el verano; invadían, asolaban la campiña con un ejército de ciudadanos hoplitas y regresaban a casa. Pero ahora Filipo encabeza un ejército no solo de hoplitas, sino de tropas de infantería ligera, caballería, arqueros, mercenarios, y sus campañas duran todo el verano y todo el invierno.Demóstenes, Tercera Filípica 343.

El profesionalismo en la guerra del Peloponeso surgió porque los ejércitos pasaban mucho tiempo lejos de casa. Los generales tuvieron que idear nuevas formas de combate. Uno o dos años de guerra trajeron más cambios que toda la Pentecontecia. Por ejemplo, Formión luchó con sus tripulantes bien preparados en mar abierto, mientras que en la Batalla de Síbota, la lucha era más parecida a una batalla terrestre.

Los largos periodos fuera de la ciudad aumentaron el profesionalismo. La Anábasis de Jenofonte da muchos ejemplos:

- Tisafernes recibió consejos de un experto militar griego de Zacinto.

- Al final de la Expedición de los Diez Mil, Cerétadas de Tebas preguntó en Bizancio "si alguna ciudad o tribu necesita un general".

- Los sofistas ofrecían tácticas militares como parte de sus estudios. Platón y Jenofonte mencionaron que los sofistas afirmaban educar en asuntos militares.

- Platón estudió el valor en su obra Laques, que apareció poco después de la Batalla de Delio (424 a.C.). En ella, desprecia la lucha con armas de los hoplitas y elogia al hombre valiente que se mantiene firme y no huye. Jenofonte llamó a los hoplitas espartanos "maestros de la guerra". El escritor ateniense también notó el cambio de militares aficionados a profesionales en sus tratados De la equitación y Jefe de la Caballería.

- La Poliorcética de Eneas el Táctico (alrededor de 350 a.C.) es un tratado militar extenso, la primera colección de estrategias.

- La ciencia militar no se desarrolló antes del siglo IV a.C. por varias razones:

- Había pocos manuales sobre el tema.

- Los poderes del general eran limitados.

- Los soldados ciudadanos (hoplitas) priorizaban mantener la formación y defender su territorio. Esto limitaba las fuerzas disponibles e impedía tener reservas, que eran importantes para un general a finales del siglo V a.C. y principios del siglo IV a.C.. Por ejemplo, en las luchas entre sicilianos y cartagineses, y en las guerras de Alejandro Magno, las reservas eran cruciales en el momento decisivo de una batalla. Según Hornblower, la formación revolucionaria de la falange con una columna de 50 soldados de profundidad, usada por el general tebano Epaminondas en la Batalla de Leuctra (371 a.C.), fue posible gracias a una reserva estratégica.

- Un general debía liderar la batalla "desde el frente", por lo que poco podía hacer para dirigirla en lo más intenso del combate.

- El nombramiento de los generales por las ciudades tenía un carácter político, y no querían dejar el mando a un solo hombre. En Esparta, los reyes debían rendir cuentas si se comportaban mal en el campo de batalla. Los generales atenienses podían ser destituidos, eran diez y su cargo era anual.

Una característica de esta guerra fue el uso de mercenarios, que eran soldados profesionales. El uso de mercenarios en la época clásica tardía era diferente al de la época arcaica:

- En la época arcaica, venían de zonas con menos recursos como Creta, Arcadia y Caria. Era una alternativa a la fundación de nuevas ciudades.

- En Persia, al inicio de la Guerra del Peloponeso, Pisutnes tenía un grupo de mercenarios. Tisafernes y Farnabazo II también tuvieron mercenarios bajo su mando.

- En el siglo IV a.C., los mercenarios también venían de otras ciudades de la Antigua Grecia afectadas por problemas económicos. Un estudio ha mostrado un alto porcentaje de oficiales atenienses y espartanos en comparación con los de Arcadia y Acaya en la Expedición de los Diez Mil (401-399 a.C.).

La evolución de las unidades militares y de las armaduras, que se hicieron más ligeras, también comenzó en la Guerra del Peloponeso:

- Ifícrates usó soldados ligeros (llamados peltastas) armados con escudos ligeros (peltas) y botas ligeras, que tomaron su nombre: "ificrátidas".

- El general ateniense Trasíbulo equipó a cinco mil marineros como peltastas.

- Los peltastas atenienses, con la ayuda de hoplitas, destruyeron un regimiento de seiscientos espartanos en Lequeo (391 a.C.). Esto fue posible gracias a la combinación de armas pesadas y ligeras.

Galería de imágenes

-

Recreación moderna de una fila de hoplitas

-

Los Muros Largos que rodeaban Atenas y la unían con El Pireo

-

Polis griegas del Egeo septentrional en 431 a. C.:

-

'''Ciudades griegas'''

-

'''Ciudades no griegas'''

Véase también

En inglés: Peloponnesian War Facts for Kids

En inglés: Peloponnesian War Facts for Kids

El siglo prealejandrino

Las ciudades griegas sometidas antes a Atenas vieron que la tiranía impuesta ahora por Esparta resultaba más dura. Por ello, en 403 a. C. estalló un alzamiento general, que derrocó el régimen de los Treinta Tiranos y restableció la democracia en Atenas. El movimiento antiespartano era capitaneado por Tebas, que contaba con el apoyo de Atenas, Argos y Corinto (Guerra de Corinto, 394 a. C. a 387 a. C.). Pese a que los aliados fueron derrotados en la batalla terrestre de Coronea (394 a. C.), la decisión estratégica de la lucha se solventó en el mar, donde aquellos destruyeron la flota espartana en Cnido (394 a. C.). Esparta, que veía peligrar su hegemonía, pidió ayuda a los persas, y la intervención de estos obligó a los aliados a aceptar la Paz de Antálcidas (386 a. C.). A consecuencia de esta paz, Persia se anexó las colonias griegas de Asia Menor y cerró a Atenas toda posibilidad de rehacer su antiguo Imperio marítimo, mientras que reconocía a Esparta su papel de rectora de la Liga del Peloponeso. De hecho, este tratado impuesto atestiguaba la debilidad política del mundo griego, que se sometía a las directrices persas.

Más tarde Esparta pretendió imponer gobiernos oligárquicos en diversos estados, lo que provocó un nuevo levantamiento de Tebas, que esta vez fue coronado con el éxito. Persia, a causa de sus problemas interiores, no pudo acudir en auxilio de los espartanos, los cuales fueron vencidos en Leuctra y, definitivamente, en Mantinea (362 a. C.) La hegemonía de Tebas fue efímera, tras la cual la pobreza causada por las guerras y la división de los helenos abrió el camino para la dominación de los macedonios.

Dominación macedónica y helenismo

Se denomina período helenístico (también llamado alejandrino) a una etapa histórica de la Antigüedad, cuyos límites cronológicos vienen marcados por dos importantes acontecimientos políticos: la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) y el fallecimiento de la última soberana helenística, Cleopatra VII de Egipto, y su amante Marco Antonio, tras su derrota en la batalla de Accio (30 a. C.). Es la herencia de la cultura helénica de la Grecia clásica que recibe el mundo griego a través de la hegemonía y supremacía de Macedonia, primero con la persona de Alejandro Magno, y después de su muerte con los diádocos (διάδοχοι) o sucesores, los reyes de las tres grandes dinastías: Ptolemaica, Seléucida y Antigónida. Estos soberanos supieron conservar y alentar el espíritu griego tanto en las artes como en las ciencias. Entre la gente culta y de la aristocracia «lo griego» era lo importante y en este concepto educaban a sus hijos. El resto de la población de estos reinos tan dispares (Egipto, Siria, Macedonia) no participaba del helenismo y continuaba con sus costumbres, su lengua y sus religiones. Las ciudades-estado griegas (Atenas, Esparta, Tebas…) habían llegado al declive y habían sido sustituidas en importancia por las ciudades modernas de Alejandría, Pérgamo y Antioquía, cuyo urbanismo y construcción no tenían nada que ver con las anteriores. En todas ellas se hablaba la lengua griega, llamada koinè (κoινης), que es un adverbio griego que significa «común», «comúnmente». Vale decir, la lengua común o panhelénica, principal vehículo de cultura.

Suele ser considerado como un período de transición entre el declive de la época clásica griega y el ascenso del poder romano. Sin embargo, el esplendor de ciudades como Alejandría, Antioquía o Pérgamo, la importancia de los cambios económicos, el mestizaje cultural, y el papel dominante del idioma griego y su difusión, son factores que modificaron profundamente el Oriente Medio antiguo en esta etapa. Esta herencia cultural será asimilada por el mundo romano, surgiendo así con la fusión de estas dos culturas lo que se conoce como cultura clásica, fundamento de la civilización occidental.

El término helenístico fue utilizado por primera vez por el historiador alemán Johann Gustav Droysen en Geschichte des Hellenismus (1836 y 1843), a partir de un criterio lingüístico y cultural, es decir, la difusión de la cultura propia de las regiones en las que se hablaba el griego (ἑλληνίζειν, hellênizein), o directamente relacionadas con la Hélade, a través del propio idioma, un fenómeno alentado por las clases gobernantes de origen heleno de aquellos territorios que nunca tuvieron relación directa con Grecia, como pudo ser el caso de Egipto, Bactriana o los territorios del Imperio seléucida. Este proceso de helenización de los pueblos orientales, y la fusión o asimilación de rasgos culturales orientales y griegos, tuvo continuidad, como se ha mencionado, bajo el Imperio romano.

Los trabajos arqueológicos e históricos recientes conducen a la revalorización de este período y, en particular, a dos aspectos característicos de la época: la importancia de los grandes reinos dirigidos por las dinastías de origen griego o macedónico (Lágidas, Seléucidas, Antigónidas, Atálidas, etc.), unida al cometido determinante de decenas de ciudades cuya importancia fue mayor de la idea comúnmente aceptada durante mucho tiempo.

Macedonia

La segunda parte del siglo IV a. C. supone la preponderancia del Reino de Macedonia en Grecia. Su rey, Filipo II, sentía gran admiración por la cultura griega, por lo que decidió unificar a las polis griegas y terminar con las luchas internas. Filipo se caracterizó por establecer relaciones amistosas con Atenas. Pero Demóstenes, un famoso orador y político ateniense, no simpatizaba con las ideas de Filipo, por lo que formó una alianza con Tebas para derrotarle. Atenas y Tebas, por tanto, se enfrentaron a Macedonia en la batalla de Queronea, que terminó con la derrota de la liga tebano-ateniense. Filipo se convenció de que la única manera de tener controlada a Atenas era usando la diplomacia, por lo que envió a su hijo Alejandro a acordar un tratado de paz. En el año 338 a. C., Filipo convocó un congreso en Corinto, al cual fueron todos las ciudades-Estado griegas, a excepción de Esparta. Allí se creó la Liga Helénica (también conocida como «Liga de Corinto»). Hubo un segundo congreso al año siguiente, en el cual se declaró la guerra a Persia. Antes de poder llevar a cabo la expedición, Filipo murió en el año 336 a. C. Al morir Filipo, subió al trono de Macedonia su hijo, Alejandro III, el futuro Alejandro Magno.

Alejandro Magno

Alejandro Magno (Alejandro III de Macedonia) fue rey de Macedonia desde 336 a. C. hasta su muerte y está considerado como uno de los caudillos militares más importantes de la Historia, por su conquista del Imperio aqueménida.

Tras consolidar la unificación de varias ciudades-estado de la antigua Grecia que estuvieron bajo el dominio de su padre, Filipo II de Macedonia, sofocando la rebelión de los griegos del sur tras la muerte de este, Alejandro conquistó el Imperio persa, incluyendo Anatolia, Siria, Fenicia, Judea, Gaza, Egipto, Bactriana y Mesopotamia, expandiendo las fronteras de Macedonia hasta la región del Punjab.

A su muerte el reino sufrió grandes divisiones a causa de disputas entre los generales más cercanos a Alejandro. Muchos trataron de mantener el imperio unido bajo su mando, lo que generó una sucesión de batallas y campañas que derivaron en la división en varios reinos independientes que fundaron sus dinastías.

Fin de la era helenística

El helenismo se extendió desde la fundación de los reinos de los diádocos a finales del siglo IV a. C. hasta su decadencia a finales del siglo I a. C. Dicha decadencia puede explicarse por cinco hechos principales:

- El prolongado conflicto entre los lágidas y seléucidas que debilitó los recursos de ambos.

- El enfrentamiento prolongado entre los antigónidas y las ciudades-estado griegas que desgastaron a ambos.

- La fragmentación del Imperio seléucida, que generó otros dos grandes reinos independientes y rivales: el de Pérgamo y el de la Bactria. Dicha fragmentación acabó por debilitar a los seléucidas

- El resurgimiento de las fuerzas persas, que mantuvieron una lucha contra los seléucidas, y también la lucha con Roma, que agotó sus recursos hasta su decadencia final

- La falta de un mínimo de sentido de cohesión frente a los romanos. Algunos de sus estados se pusieron de parte de Roma en vez de llegar a un acuerdo entre ellas mismas, lo que inclinó la balanza a favor de Roma. En el 148 a. C. Macedonia y Grecia finalmente pasan a ser parte del Imperio romano y esto señala el fin de la época griega.

Dominación romana

Desde mediados del siglo II a. C. Grecia se convirtió, de hecho, en un protectorado romano, y la mayoría de las ciudades griegas pagaron tributo a Roma. En 88 a. C., con el apoyo de Mitrídates, rey del Ponto, los griegos se sublevaron contra Roma, pero el levantamiento fracasó. Durante la época de las guerras civiles Grecia fue escenario de las luchas entre las distintas facciones romanas que querían hacerse con el poder. En la época imperial se mantuvo la influencia cultural griega, pero los núcleos de expansión económica de Oriente se polarizaron en las provincias romanas de Asia. Este período de relativa prosperidad fue interrumpido en el siglo iii por las invasiones de los bárbaros. Paralelamente, la sociedad griega evolucionó hacia formas sociales y económicas de tipo feudal.

Grecia medieval

Grecia como integrante del Imperio bizantino

Desde la división del Imperio romano entre Arcadio y Honorio (395), Grecia pasó a formar parte del Imperio romano de Oriente o Imperio bizantino, cuya base cultural fue helénica. Las invasiones de pueblos germánicos y eslavos modificaron la composición étnica de la población. Numerosos pueblos eslavos se establecieron en las zonas montañosas, mientras que los griegos se refugiaron en las costas y en las islas. Estos eslavos fueron lentamente helenizados.

En el siglo VII los árabes se apoderaron de Chipre y Rodas. En el siglo X los emperadores lograron detener el avance de los árabes por el sur, y el de los búlgaros por el norte. Desde finales del siglo XI hasta mediados del siglo XII, los normandos saquearon varias veces las costas. Estas invasiones favorecieron la formación de una sociedad de tipo feudal. Los emperadores, para hacerles frente, pidieron ayuda a la República de Venecia, a cambio de la concesión de una serie de ventajas comerciales. Durante la Tercera Cruzada, Chipre fue conquistada por Ricardo Corazón de León. En la Cuarta Cruzada se fundó el Imperio Latino de Oriente (1204-1261) y Grecia fue dividida en una serie de principados controlados por nobles francos. Las luchas entre francos y bizantinos fueron aprovechadas en los siglos XIII y XIV por Venecia y Génova, que se apoderaron de varias islas griegas. La división entre los principados francos favoreció a la aristocracia bizantina, que poco a poco fue recuperando la mayor parte del territorio griego.

En 1303 el emperador Andrónico II Paleólogo contrató almogávares procedentes de la Corona de Aragón, en la llamada Compañía Catalana de Oriente, para parar el ataque turco. Tras el triunfo almogávar, falleció su jefe, Roger de Flor, lo que llevó a una dura venganza en la que cabe destacar el saqueo de Atenas. Los ducados de Atenas y Neopatria quedaron en manos de la Corona de Aragón a través de la señoría del Reino de Sicilia hasta 1388, en que fueron ocupados por los venecianos. En el curso del siglo XV, Grecia cayó bajo el dominio otomano.

Hay que destacar que, hasta su caída, Grecia desarrolló una excelente flota de la que cabe destacar el dromón, evolución del trirreme que iba armado con un arma exclusivamente griega, el fuego griego, lanzado desde una especie de cañón de bronce a modo de lanzallamas.

Grecia moderna

Desde finales del siglo VIII, el Imperio comenzó a recuperarse de las devastadoras consecuencias de las invasiones, y comenzó la reconquista de Grecia. Los griegos de Sicilia y de Asia Menor fueron llevados como colonos. Los eslavos fueron expulsados. A mediados del siglo IX, Grecia era griega de nuevo, y las ciudades comenzaron a recuperarse debido a la mejora de la seguridad y el restablecimiento del control central.

Cuando el Imperio Bizantino fue rescatado de un período de crisis por el liderazgo de los tres emperadores Alejo I Comneno, Juan y Manuel en el siglo XII, Grecia prosperó. Recientes investigaciones han revelado que este período fue un momento de crecimiento significativo en la economía rural, con un aumento de población y con grandes extensiones de tierras agrícola que fueron incorporadas a la producción. La construcción generalizada de nuevas iglesias rurales era indicador de que la prosperidad se estaba generando, incluso en zonas remotas. Un aumento constante de la población condujo a una mayor densidad de población, y hay buena evidencia de que el incremento demográfico fue acompañado por el resurgimiento de las ciudades.

Evidencias arqueológicas muestran un aumento del tamaño de los asentamientos urbanos, junto con un notable aumento de nuevas ciudades. La evidencia arqueológica nos dice que muchas de las ciudades medievales, como Atenas, Tesalónica, Tebas y Corinto, vivieron un período de crecimiento rápido y sostenido, a partir del siglo XI que continuó hasta el final del siglo XII. El crecimiento de las ciudades atrajo a los venecianos, y estos intereses en el comercio aumentaron aún más la prosperidad económica de Grecia. Ciertamente, los venecianos y otros fueron importantes comerciantes en los puertos de Tierra Santa, y generaron un negocio con envío de mercancías entre los Reinos Cruzados de ultramar y el Occidente, al mismo tiempo que se amplió el comercio entre Bizancio y Egipto.

Dominio otomano

Los turcos otomanos controlaron la Grecia peninsular desde el siglo XV, aunque algunas islas permanecieron bajo la soberanía de Venecia hasta el siglo xviii. Durante la dominación turca, los griegos pudieron conservar sus características nacionales y practicar su religión mediante el pago de un impuesto especial. Los turcos confiscaron algunas tierras para repartirlas entre sus funcionarios civiles y religiosos. En otros casos respetaron las posesiones de los antiguos propietarios. En las costas, los griegos se especializaron en el comercio, y en Estambul se formó una potente burguesía comercial que influyó en el Gobierno otomano, llamados los fenariotas (ya que provenían de un barrio de Estambul denominado Fener).

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se sucedieron las insurrecciones de los helenos, que se multiplicaron en los períodos en que Turquía se enfrentaba con alguna potencia europea. En el siglo XVIII la decadencia del Imperio otomano favoreció la formación de grupos de bandoleros y piratas, que se convirtieron en los primeros núcleos del levantamiento nacional. A finales de ese siglo, algunos griegos emigrados organizaron sociedades patrióticas para preparar el alzamiento. Estos emigrados propagaron con éxito en Europa los ideales del nacionalismo griego.

Independencia

Iniciada la revuelta en 1820, la sublevación se extendió rápidamente, y en 1822 la Asamblea de Epidauro proclamó la independencia. Divididos por luchas internas, los sublevados no pudieron evitar que los turcos, con el apoyo de Egipto, reconquistaran el país en dos años (1826-27); pero las simpatías despertadas en toda Europa por el movimiento nacionalista griego se plasmaron en el Tratado de Londres (1827), en el que Francia, Inglaterra y Rusia proclamaron la autonomía de Grecia bajo la soberanía turca. La destrucción de la flota turco-egipcia en la Batalla de Navarino obligó al sultán a firmar el Tratado de Adrianópolis (1829), en el que se reconocía lo ya establecido en el de Londres. En esta misma ciudad se firmó en 1830 el protocolo que dio la total independencia, aunque se perdió una parte de la Tesalia.

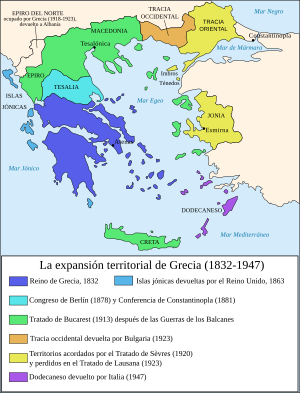

Después del fallecimiento de Ioannis Kapodistrias (1831), las potencias europeas designaron en 1832 rey de Grecia a Otón Wittelsbach, hijo de Luis I de Baviera. Otón gobernó dictatorialmente, gracias al apoyo de Rusia. Un golpe de Estado en 1843, le obligó a conceder algunas libertades formales, encargándose a una asamblea constituyente la elaboración de un proyecto de Constitución, que se promulgó en 1844 y que instauró el sufragio universal, de esta manera Grecia se convirtió oficialmente en una democracia parlamentaria de carácter liberal.

Depuesto Otón en 1862, Inglaterra logró que la Asamblea griega nombrara rey a Jorge I, hijo del heredero al trono danés y cuñado del príncipe de Gales. En 1864 una nueva Constitución redujo los poderes monárquicos.

El problema de las reivindicaciones territoriales, particularmente el de Creta, fue dominante durante todo su reinado. Después de varias sublevaciones en la isla, el Gobierno griego decidió invadirla, pero la intervención europea dio lugar al Tratado de Constantinopla (1832), en el que se concedió la autonomía a Creta y se encargó de su gobierno al príncipe Jorge de Grecia. El periodo de finales del siglo XIX se caracterizó por una pésima situación económica que llevó en 1893 a declarar la insolvencia del Estado y la creación de una comisión financiera Internacional encargada de supervisar el pago de los plazos marcados de los cuantiosos préstamos extranjeros y que también empujó a una fuerte emigración fundamentalmente hacia Estados Unidos y América del Sur; se calcula que unos 350 000 habitantes emigraron entre 1890 y 1914, la gran mayoría judíos o descendientes de ellos, lo que representaría una sexta parte de la población del país. Los flujos de remesas enviados por estos emigrantes desde el exterior se convirtieron en un elemento clave en el equilibrio de la balanza de pagos.

Golpe militar de 1909 y primer gobierno de Venizelos

El 27 de agosto de 1909 se produjo el levantamiento militar en Goudi en las afueras de Atenas, en el que los militares organizados en torno a una Liga Militar exigían la destitución de los príncipes reales de sus cargos en las Fuerzas Armadas, que los militares ocuparan los ministerios de Guerra y de la Armada y que se ejecutara un programa de reformas militares. Tras la dimisión del primer ministro Dimitrios Rallis y el breve gobierno de Kiriakulis Mavromichalis, accedió a la jefatura del gobierno en 1910, Eleftherios Venizelos un político procedente de Creta, desligado de la política ateniense. En 1911 sometió a voto una nueva constitución en la que se protegían las principales libertades.

En 1912 y 1913 estallaron las Guerras de los Balcanes, al término de las cuales Grecia dobló su territorio por la incorporación de Tesalia, parte de Macedonia, el Epiro, Tracia y las islas de Samos, Quíos, Lesbos y Lemnos. En 1913 el rey Jorge I falleció en Salónica, sucediéndole su primogénito Constantino.

Primera Guerra Mundial

Al estallar la Primera Guerra Mundial el país estaba dividido en dos fracciones, la germanófila, que encabezaba el rey Constantino I, cuñado de Guillermo II de Alemania, y la proaliada, cuyo principal representante era el primer ministro Venizelos. En los primeros momentos, Grecia se mantuvo neutral, pero, a medida que el conflicto se extendía entre los Estados balcánicos, las discrepancias entre el monarca y Venizelos se agudizaron. Esta crisis interna favoreció la ocupación de Macedonia por las Potencias Centrales, y la de Salónica, el istmo de Corinto y El Pireo por los Aliados (1915). En septiembre de 1916, Venizelos estableció un Gobierno provisional en Salónica y, con la ayuda de los Aliados se apoderó de Atenas en junio de 1917. Constantino abdicó, y le sucedió en el trono su hijo Alejandro (junio de 1917). Al poco tiempo, Grecia declaró la guerra a las Potencias Centrales. Al finalizar el conflicto obtuvo por el Tratado de Neuilly, firmado con Bulgaria, la Tracia Occidental, y por el Tratado de Sèvres, firmado con Turquía, la Tracia Oriental hasta el mar Negro, excepto la región de Estambul y el territorio de Esmirna en el Asia Menor.

En octubre de 1920 murió el rey Alejandro. Mediante un plebiscito, Constantino regresó a Grecia (diciembre de 1920), y Venizelos se exilió a Francia. Por otra parte, Mustafa Kemal Atatürk se negó a reconocer el Tratado de Sèvres y estalló la guerra entre Grecia y Turquía (1921-23), que constituyó un desastre militar para la primera. Algunos oficiales del ejército partidarios de Venizelos obligaron a Constantino a abdicar por segunda vez (septiembre de 1922), y varios de sus ministros y consejeros fueron acusados de traición, y ejecutados. Se creó una Junta Revolucionaria, que colocó en el trono a Jorge II, hijo de Constantino. En julio de 1923, por el Tratado de Lausana, firmado con Turquía, Grecia renunció a la Tracia Oriental y a Esmirna y pactó un intercambio obligatorio de población mediante el que los griegos que vivían en Turquía debían retornar a Grecia y los turcos que habitaban Grecia debía retornar a Turquía. Estos movimientos migratorios, que fueron masivos, agravaron la situación económica, lo que favoreció el desarrollo de la oposición republicana y del Partido Comunista. En octubre de 1923 fracasó un golpe de Estado dirigido por el general Ioannis Metaxas que se proponía fortalecer la monarquía, lo que alentó a los partidarios de la República. En diciembre del mismo año, a causa de la creciente presión popular, Jorge II abdicó y se instauró una regencia.

Segunda República griega

En abril de 1924, por medio de un plebiscito, el pueblo griego aprobó la adopción de la forma republicana de gobierno. Este régimen se caracterizó por su inestabilidad política y por su ineficacia para modernizar las estructuras tradicionales del país. Al agravarse la crisis económica ocupó de nuevo el poder Venizelos (1928-32), el cual, de hecho, gobernó como un dictador, a la vez que se esforzó por mantener una política de buena amistad con las potencias vecinas. Dimitido Venizelos (1932), se abrió un nuevo período de inestabilidad política, que fue aprovechado por el general Georgios Kondilis para abolir la república (octubre de 1935). Por medio de un plebiscito, el rey Jorge II recuperó la corona y restituyó la monarquía.

Etapa fascista (1936-1941)

El 4 de agosto de 1936 el general Ioannis Metaxas instauró una dictadura de tipo fascista conocida como «Régimen del 4 de agosto», por el día en que se había instaurado. El objetivo principal del nuevo régimen era devolver a Grecia la gloria de su pasado. El nuevo régimen debía sentar las bases para que brotara de Grecia una «Tercera Civilización Helénica», después de la Antigua Grecia y la del Imperio bizantino. Para ello, Metaxás estableció un «nuevo Estado» inspirado en la Alemania nazi basado en la disciplina, los valores tradicionales y el militarismo. Una de las obras principales del régimen fue la creación de una enorme organización nacional de juventudes (más conocida por sus siglas en griego, EON), que llegó a tener más de un millón de miembros, así como la estabilización de la situación económica y política, aunque esta última se lograra reprimiendo duramente a la oposición. Por otro lado, Metaxás se embarcó en importantes proyectos de modernización del Ejército griego y de mejora de las defensas del país, creando por ejemplo la Línea Metaxas. Estos esfuerzos se revelarían más adelante cruciales para derrotar al Ejército italiano en la Guerra Greco-Italiana del invierno de 1940-41. Metaxas falleció en enero de 1941, pero el «régimen del 4 de agosto» perduró hasta la invasión alemana de Grecia a finales de abril de 1941.

Segunda Guerra Mundial: ocupación y resistencia (1941-1944)

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Grecia intentó mantener su neutralidad. Aunque el dictador Metaxás se orientaba ideológicamente hacia el campo de las Potencias fascistas del Eje y el rey se mostraba inclinado hacia la causa británica, el ultimátum de Italia del 19 de octubre de 1940, en el que se exigían bases estratégicas en territorio griego, arrojó a Grecia en manos de los Aliados (Guerra Greco-Italiana del Invierno de 1940-41). La inmediata invasión italiana desde Albania fue contrarrestada, pero la ofensiva alemana de abril de 1941 no pudo ser contenida. Con la derrota griega empezó la ocupación del Eje, a la vez que el rey y su Gobierno se exiliaban en Egipto.

Grecia permaneció ocupada por tropas alemanas, italianas y búlgaras desde 1941 hasta 1944. Durante esos años, los griegos se dividieron en dos fracciones principales: colaboracionistas y partisanos. Los primeros sustentaron los regímenes colaboracionistas de Georgios Tsolakoglou, Konstantinos Logothetopoulos y Ioannis Rallis y engrosaron las filas de las fuerzas militares y paramilitares de derechas, entre ellas los infames Tagmata Asfaleias (Batallones de Seguridad) que, junto con los ocupantes alemanes y en algunos casos los italianos y búlgaros, flagelaron a las facciones comunistas y partisanas. Estos últimos, por su parte, realizaron un efectivo movimiento de resistencia que causó serios daños a los Gobiernos colaboracionistas así como a la Wehrmacht. Algunas de sus acciones más famosas fueron la voladura del puente de Gorgopotamos o el atentado contra la sede de la ESPO, la organización de ultraderecha griega que en aquel momento reclutaba jóvenes griegos para formar un batallón griego de las Waffen-SS. De todos modos, los combates más virulentos se dieron entre las propias facciones de la Resistencia y, especialmente, entre la monárquica EDES de Napoleón Zervas y la comunista ELAS de Aris Velujiotis. Esta situación se convirtió, a la retirada de las fuerzas alemanas de Grecia, en una guerra civil en toda regla entre conservadores y comunistas.

Guerra Civil griega (1946-1949)

Cuando en las Conferencias de Yalta y Teherán se fijaron las respectivas zonas de influencia de los Aliados en la zona del Mediterráneo, Grecia correspondió al campo anglo-estadounidense. Pero esta decisión no correspondía exactamente a la composición de fuerzas guerrilleras en el interior del frente griego, ya que las organizaciones de izquierda y las pro-soviéticas eran más potentes y numerosas y controlaban la mayor parte del país. El Gobierno de coalición constituido en el exilio el 10 de marzo de 1944, de composición inestable, difícilmente pudo ejercer su jurisdicción sobre todo el territorio griego. Al desembarco británico del 14 de octubre de 1944, que se realizó cuando ya las fuerzas alemanas abandonaban Grecia y capitulaban, se opusieron las organizaciones de la Resistencia encuadradas por los comunistas.

Estas no aceptaron el compromiso de los partidos de derecha y de los británicos del 2 de diciembre de 1944 —aceptado tácitamente por Stalin—, y decidieron continuar la lucha armada para instalar un régimen socialista. Durante los seis años de la Guerra Civil Griega, su predominio se ejerció sobre todo en la zona montañosa del norte. Los partidos de izquierda no concurrieron a las elecciones del 31 de marzo de 1946, y el Partido Popular monárquico alcanzó la mayoría. Su dirigente, Zaldaris, fue nombrado jefe de Gobierno y organizó el plebiscito que confirmó de nuevo la monarquía como el régimen del país. El rey Jorge II volvió del extranjero. La oposición comunista continuó la guerra en la montaña y se formó en diciembre de 1947 el Gobierno de Grecia libre, presidido por el general Markos Vafhiadis, que gozaba del apoyo soviético y de los países del Bloque Oriental. Por el contrario, Gran Bretaña y Estados Unidos ayudaron masivamente, con material y consejeros, a las fuerzas monárquicas. En abril de 1947 el rey Pablo había sucedido a su hermano Jorge II. La guerra civil prosiguió hasta que, en 1950, ante la imposibilidad de proseguir la lucha, los últimos guerrilleros hubieron de refugiarse en Albania. La importancia estratégica del país posibilitó una notable ayuda militar y económica de Estados Unidos, que sustituyó a Gran Bretaña como principal aliado de Grecia e inspirador de la política de su monarquía.

Época reciente de Grecia

Finalizada la guerra civil, se inició un proceso de relativa liberación presidido por el general Papagos, lo que permitió el ingreso de Grecia en la OTAN (1951). A la muerte de Papagos, el rey Pablo I, hermano y sucesor de Jorge II, designó primer ministro a Constantinos Karamanlís, quien estabilizó la situación política. Durante este período se llevaron a cabo las negociaciones diplomáticas referentes a la situación de Chipre, cuyas reivindicaciones siempre habían contado con el apoyo griego. En 1962 Grecia ingresó como asociada en el Mercado Común Europeo.

Karamanlis hubo de abandonar el poder en junio de 1963 por divergencias con la corte. Las elecciones del 3 de noviembre de 1963 dieron un pequeño margen al Partido de la Unión del Centro, de Georgios Papandreu, quien, una vez nombrado jefe del Gobierno, recomendó nuevas elecciones. Celebradas el 16 de febrero de 1964, le proporcionaron una gran mayoría en el Parlamento. A la muerte del rey Pablo (6 de marzo de 1964) le sucedió su hijo Constantino. Entre los proyectos de G. Papandreu, de carácter moderado, algunos se relacionaban con una mayor democratización del país, que, según él, se encontraba demasiado mediatizado por las presiones de Estados Unidos, de los oficiales de derecha del Ejército y de la corte. La revelación de una confusa organización secreta en el seno del Ejército fue el motivo aparente para que el rey obligara a G. Papandreu a dimitir.

En 1967, la crisis política iniciada culminó con el golpe de Estado militar llamado «de los coroneles», dirigidos por el coronel Georgios Papadopoulos (21 de abril de 1967). El régimen militar suprimió el anterior gobierno y el Parlamento, y canceló la libertades civiles y políticas. Un contragolpe de los militares realistas fracasó, y el rey tuvo que exiliarse en Roma. El nuevo régimen de los coroneles, con Papadopoulos como hombre fuerte, impuso una dura represión.

EN el 1972, el Gobierno desencadenó una fuerte campaña antimonárquica, siendo cesado el regente general Georges Zoitakis y sus funciones, que eran básicamente representativas y protocolarias, fueron asumidas por el presidente Papadopoulos. Tras el fracaso de un golpe de Estado monárquico preparado por la Marina, la dictadura reaccionó con la proclamación de la República el 1 de junio de 1973 y Papadopoulos fue designado presidente. Sin embargo ese mismo año tras los sucesos que tuvieron lugar entre el 14 y 17 de noviembre, durante la denominada Revuelta de la Politécnica de Atenas con el resultado de decenas de muertos, fue derrocado por un golpe militar (25 de noviembre) dirigido por el general Dimitrios Ioannidis, jefe de la policía militar, que gobernó en la sombra.

El nuevo gobierno promovió un golpe de estado en Chipre (15 de julio de 1974) que expulsó al presidente Makarios con vistas a unir la isla a Grecia; pero el gobierno turco, frontalmente contrario, reaccionó invadiendo en parte la isla (20 de julio). Al fracaso griego de la maniobra siguió una etapa de profunda crisis y fue llamado Karamanlis, en el exilio, para que formara Gobierno (23 de julio de 1974).

Karamanlis aceptó, y su retorno al poder significó de entrada el restablecimiento de la Constitución de 1952, la liberación de los presos políticos y la legalización de los partidos. Las elecciones generales (17 de noviembre de 1974) dieron el triunfo a Nueva Democracia, de Karamanlis. En el referéndum del 8 de diciembre de 1974, el pueblo griego optó por la forma republicana del Estado. En protesta por la actitud de la OTAN ante la crisis de Chipre (julio-agosto de 1974), Grecia se retiró de la organización militar de dicha Alianza. Karamanlis convocó elecciones generales anticipadas (octubre de 1977), en las que vio recortada su mayoría en beneficio del PASOK, partido de carácter socialista dirigido por Andreas Papandreu. En mayo de 1980 Karamanlis fue elegido presidente de la República, y Georgios Rallis nombrado primer ministro.

En 1980 Grecia reingresó en la OTAN, y en 1981 el país se incorporó como miembro de pleno derecho a la CEE. En las elecciones de 1981 el PASOK obtuvo la mayoría absoluta y A. Papandreu se convirtió en jefe del primer Gobierno socialista en la historia de Grecia. En marzo de 1985 Papandreu fue reemplazado por el candidato del PASOK, el jurista Christos Sartzetakis. En las elecciones de junio el PASOK retuvo la mayoría absoluta y Papandreu siguió al frente del Gobierno, pero en noviembre de 1988 hubo de dimitir cuando el Tribunal Supremo decidió procesarle como implicado en un escándalo financiero. Después de tres convocatorias sucesivas de elecciones, el líder de Nueva Democracia, Constantinos Mitsotakis, consiguió apoyo suficiente para formar gobierno (abril de 1990) y Karamanlis volvió a ocupar la Presidencia de la República. En 1992 las medidas económicas de Mitsotakis atizaron el descontento popular, al tiempo que Papandreu era absuelto de todos los cargos.

En las elecciones de octubre de 1993 el PASOK recuperó la mayoría absoluta y Papandreu asumió la jefatura del Gobierno. Konstandinos Stephanopoulos, un conservador disidente de Nueva Democracia, sucedió a Karamanlis en la Presidencia en 1995. Desde enero de 1996 Costas Simitis sustituyó a Papandreu, gravemente enfermo, al frente del Gobierno. Al fallecer el veterano líder en junio, Simitis convocó elecciones en septiembre y vio reforzada su posición con un triunfo del PASOK por mayoría absoluta. En diciembre Grecia accedió adoptar el euro como unidad monetaria. En las elecciones de abril de 2000 Simitis fue reelegido y el Parlamento ratificó a Stephanopoulos como presidente. Simitis renunció al Gobierno el 7 de enero de 2004, siendo reemplazado por Georgios Papandreu, hijo de Andreas Papandreu. En las elecciones de marzo de 2004 resultó elegido el candidato de Nueva Democracia, Costas Karamanlis, poniendo fin a la hegemonía del PASOK. En marzo de 2005 Stephanopoulos dimitió a la Presidencia y le sucedió Karolos Papoulias.

Crisis financiera

En 2010 Grecia fue protagonista de una crisis que contagió a toda la Unión Europea. Todo comenzó cuando en 2009 Bruselas advierte a Grecia que los datos sobre sus cuentas no son muy claros y de mucha confianza, dos semanas después del 4 de octubre, día en que el PASOK ganase las elecciones, se revela que los datos oficiales conocidos hasta entonces sobre el nivel de deuda de Grecia estaban falseados y que el déficit público ronda el 12%, cifra que posteriormente sería corregida al alza al 13,6%.

Ante estas informaciones la desconfianza de los inversores provoca la imposibilidad de sacar a la venta nuevos bonos a intereses razonables, para cubrir los que ya estaban venciendo, y el gobierno griego se ve obligado a recurrir a la ayuda de la Unión Europea para evitar la quiebra, la cual decide involucrar también al FMI. Fruto de los acuerdos se decide proteger a Grecia de los altos intereses que le exige el mercado, pero a cambio se le exige unas duras condiciones de austeridad que de cumplirse ahorrarían 30000 millones de euros en tres años. Mientras que desde Grecia se asegura que van a ser capaces de evitar la suspensión de pagos, algunos economistas, periodistas y políticos siembran dudas sobre la capacidad del gobierno para aplicar el plan de austeridad y evitar la quiebra.

La crisis de confianza se extendió sobre varios países europeos, los cuales sin estar en las mismas condiciones económicas y sin haber sembrado ninguna sospecha sobre falseamiento de datos económicos, pero anteriormente castigados por la crisis del 2008-2009, vieron como aumentaban los intereses que los inversores exigían para comprar su deuda, y se vieron obligados a acometer reformas fiscales encaminadas a reducir su déficit aun a costa del peligro que esas medidas pudiesen tener para el crecimiento económico y a riesgo de una recaída en la recesión.

Grecia una civilización en marcha

Grecia forma parte de la peninsula Balcánica. Su territorio posee una variedad de escenarios geográficos: Cadenas montañosas, Costas y un gran número de islas e islotes.Se interna en el mar Mediterraneo, esta rodeado por dos mares locales que forman parte del Mediterráneo: Jónico y Egeo. Cuenta con casi 2,000 islas, el área del territorio de Guatemala.

Véase también

En inglés: History of Greece Facts for Kids

En inglés: History of Greece Facts for Kids

- Historia de las instituciones en la antigüedad

- La mujer en la Antigua Grecia