Historia de la astronomía para niños

La historia de la astronomía es el relato de cómo la humanidad ha observado, descubierto y aprendido sobre el universo a lo largo del tiempo.

La astronomía comenzó cuando los seres humanos dejaron de ser nómadas y se asentaron en comunidades. Desde entonces, se interesaron por las estrellas y los planetas. Estos cuerpos celestes mostraban ciclos constantes, lo que fue muy útil para saber cuándo era el mejor momento para cazar o recolectar, o cuándo prepararse para el invierno. Esta práctica de observar el cielo es tan antigua y universal que se han encontrado pruebas en todas las partes del mundo donde han vivido personas. Por eso, se cree que la astronomía es uno de los trabajos más antiguos de la humanidad, presente en todas las culturas.

En muchas culturas antiguas, existían historias que intentaban explicar cómo se originó el universo, mezclando estos relatos con mitos. La historia de la astronomía es tan antigua como la historia de los seres humanos. Al principio, solo se trataba de observar y predecir los movimientos de los objetos que se veían a simple vista. Durante mucho tiempo, la astronomía estuvo separada de la física.

Se cree que las pirámides de Egipto fueron construidas siguiendo patrones astronómicos muy precisos. En 1999, se encontró en Alemania el famoso disco celeste de Nebra (del año 1600 a.C.), que es la representación más antigua conocida del cielo. Quizás los astrónomos chinos fueron los primeros en dividir el cielo en constelaciones. Los antiguos griegos hicieron contribuciones importantes, como definir el brillo de las estrellas (magnitud). En Europa, las doce constelaciones que marcan el camino anual del Sol se llamaron constelaciones del zodíaco. La astronomía precolombina (después del siglo XII) tenía calendarios muy exactos.

Al principio, los cambios en el cielo eran difíciles de explicar, lo que llevó a la idea de que seres poderosos habitaban el firmamento e influían en la vida de las comunidades. Por eso, se les adoraba para obtener su favor. Esta conexión entre el estudio de los astros y las creencias religiosas duró siglos, hasta que los avances científicos y tecnológicos explicaron muchos fenómenos que antes no se entendían. Esta separación no fue fácil, y muchos astrónomos fueron perseguidos por proponer nuevas ideas sobre el universo.

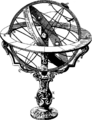

Aunque se piensa lo contrario, los griegos ya sabían que la Tierra era redonda. Observaron que la sombra de la Tierra sobre la Luna era circular y que no se veían las mismas constelaciones en el norte que en el sur del mar Mediterráneo. En el modelo de Aristóteles, el cielo era perfecto, con cuerpos celestes esféricos moviéndose en círculos perfectos, mientras que la Tierra era imperfecta. Aristóteles defendía la teoría geocéntrica (la Tierra en el centro). Probablemente Eratóstenes diseñó la esfera armilar, un instrumento para mostrar el movimiento aparente de las estrellas alrededor de la Tierra.

La astronomía observacional estuvo casi detenida en Europa durante la Edad Media, salvo por algunas contribuciones como las tablas alfonsíes de Alfonso X el Sabio. Sin embargo, floreció en el Imperio persa y la cultura árabe. A finales del siglo X, se construyó un gran observatorio cerca de Teherán (Irán) por el astrónomo persa Al-Khujandi, quien calculó la inclinación del eje de la Tierra. También en Persia, Omar Khayyam mejoró el calendario, haciéndolo más preciso que el calendario juliano. A finales del siglo IX, el astrónomo persa Al-Farghani escribió mucho sobre el movimiento de los cuerpos celestes. Su trabajo fue traducido al latín en el siglo XII. Abraham Zacuto en el siglo XV adaptó las teorías astronómicas para la navegación, lo que ayudó a Portugal a explorar nuevas tierras.

Contenido

- Astronomía antes del telescopio

- La astronomía en las civilizaciones antiguas

- Astronomía en la Edad Media

- Astronomía moderna

- Galería de imágenes

- Véase también

Astronomía antes del telescopio

La astronomía pretelescópica se refiere a las observaciones, instrumentos y teorías astronómicas que se desarrollaron en diferentes civilizaciones antes de que apareciera y se usara el telescopio refractor. Los primeros telescopios se usaron rápidamente, como el de Galileo Galilei en 1609, que apuntó al cielo.

¿Cómo se observaba el cielo en la prehistoria?

No tenemos información escrita directa sobre las observaciones del cielo durante el Paleolítico. Solo algunos indicios sugieren que se observaban las estrellas, el Sol o la Luna, quizás dibujando mapas de sus posiciones.

Otra fuente de información son las historias y palabras de lenguas antiguas. Por ejemplo, los nombres de las constelaciones como los "osos" polares o el "alce" para la estrella polar muestran una cultura muy antigua. Las similitudes en mitos entre lugares lejanos (como Europa y América del Norte) sugieren una herencia de al menos 15.000 años.

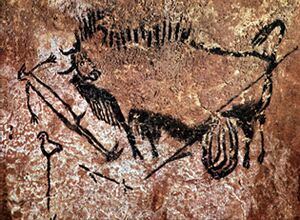

Según el arqueólogo Alexander Marshack, las marcas grabadas en un hueso de águila encontrado en el abrigo Blanchard, de hace unos 32.000 años, podrían ser anotaciones de las fases de la Luna. Algunos autores creen que las pinturas de cuevas en el sur de Francia, como la de cueva de Lascaux (de unos 17.000 años), podrían ser mapas estelares, mostrando las Pléyades y el zodíaco.

El significado exacto de estos "mapas" no se sabe; podría ser religioso o para calendarios, marcando épocas importantes para la caza. Aunque al principio se dudó de estas ideas, ahora se consideran interesantes. La falta de pruebas arqueológicas claras no significa que la observación del cielo no fuera importante para los humanos prehistóricos, ya que se sabe que es así en culturas actuales de cazadores-recolectores, como los aborígenes australianos.

En el Neolítico, se encuentran más sitios arqueológicos, aunque su interpretación sigue siendo difícil. La creación de calendarios, que demuestran un conocimiento del cielo, fue vital para las civilizaciones agrícolas. Poder predecir eventos estacionales o anuales permitía planificar. Por ello, se dio una explicación religiosa a los fenómenos celestes.

El inicio de la agricultura pudo ir acompañado de cultos relacionados con el cielo y, con ellos, de la astronomía y la astrología.

Muchas tumbas de esta época están orientadas hacia una dirección específica del cielo. Entre los descubrimientos relacionados con el calendario, están los conos rituales de oro encontrados en Francia y Alemania, que se interpretan como tocados de sacerdotes de un culto solar, y el disco celeste de Nebra. El círculo de Goseck, de hace casi 7.000 años, es el observatorio solar más antiguo conocido.

Restos del Neolítico, como los grandes círculos megalíticos de Nabta Playa (6.000 a 6.500 años de antigüedad) o Stonehenge (5.000 a 3.500 años antes del presente), no pueden llamarse observatorios. Su función era principalmente religiosa, y la observación, si la hubo, se limitaba a identificar alineaciones solares, quizás lunares o planetarias (como Venus), en ciertos momentos del año. Además, los grupos que los construyeron no tenían escritura, lo que dificulta saber si la astronomía era importante para ellos. Sin embargo, desde los años 70, la arqueoastronomía se dedica a estudiar estas construcciones y su significado astronómico.

Algunos lugares arqueológicos considerados sitios de observación astronómica son:

- Abu Simbel en Egipto

- Stonehenge en Gran Bretaña

- Angkor Wat en Camboya

- Kokino en Macedonia del Norte

- Goseck en Alemania

- Chichén Itzá en México

- Medicine Wheel/Medicine Mountain National Historic Landmark en Wyoming, Estados Unidos

- Cañón del Chaco en Estados Unidos

- Externsteine en Sajonia, Alemania

- Nabta Playa en Alto Egipto

Descubrimientos en Europa prehistórica

Desde 1990, se ha entendido mucho mejor el conocimiento de los europeos prehistóricos gracias a descubrimientos de artefactos astronómicos. Estos muestran que los europeos del Neolítico y la Edad del Bronce tenían un conocimiento avanzado de matemáticas y astronomía.

Algunos descubrimientos importantes son:

- El arqueólogo Alexander Marshack sugirió en 1972 que huesos de hace 35.000 años en África y Europa podrían tener marcas para seguir las fases de la Luna.

- El calendario de Warren Field en Escocia, descubierto en 2004 y reconocido en 2013, es el calendario más antiguo conocido (alrededor del 8000 a.C.). Es un monumento mesolítico con 12 hoyos que parecen imitar las fases de la Luna y se alinea con la salida del sol en el solsticio de invierno.

- El círculo de Goseck en Alemania, descubierto en 1991, es uno de los cientos de recintos circulares construidos hace unos 7.000 años.

- El disco celeste de Nebra, un disco de bronce de la Edad del Bronce (enterrado alrededor del 1600 a.C.), muestra la luna llena, una luna creciente y el cúmulo de estrellas de las Pléyades. Se usó para regular un calendario lunisolar, mil años antes que otros métodos conocidos.

- El sitio de Kokino en Macedonia del Norte, descubierto en 2001, es un observatorio astronómico de la Edad del Bronce (alrededor del 1900 a.C.). Se usaba para observar la salida del Sol y la luna llena, marcando solsticios, equinoccios y ciclos lunares.

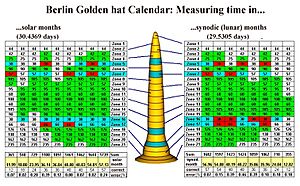

- Los sombreros dorados de Alemania, Francia y Suiza (1400-800 a.C.) están decorados con motivos del Sol y la Luna. Probablemente eran calendarios para ajustar el calendario lunar y el calendario solar.

La astronomía en las civilizaciones antiguas

Babilonia

La astronomía babilónica se refiere a las teorías y métodos astronómicos desarrollados en la antigua Mesopotamia, una región entre los ríos Tigris y Éufrates (hoy Irak). Allí surgieron civilizaciones como los sumerios, acadios, babilonios y caldeos, que sentaron las bases de la astronomía occidental. Su conocimiento influyó en la astronomía griega, hindú, persa, bizantina, siria y la astronomía medieval musulmana y europea.

Entre los siglos VIII y VII a.C., los caldeos desarrollaron un enfoque empírico de la astronomía, creando una cosmología que describía una versión ideal del universo. También desarrollaron la astrología, que relacionaba la posición de los planetas con un razonamiento lógico, lo que fue una contribución importante a la astronomía y la filosofía de la ciencia. Algunos piensan que esto fue la primera revolución científica.

Las técnicas y métodos de la astronomía babilónica fueron muy usados por la astronomía clásica y helenística.

Antiguo Egipto

Para los egipcios de la Antigüedad, el cielo tenía un gran significado mitológico y religioso. Sin embargo, las observaciones astronómicas no tenían un propósito astrológico tan fuerte como en Mesopotamia.

La noche se dividía en horas usando doce estrellas, que se asociaban con "doce guardianes del cielo" que acompañaban a los faraones fallecidos en su viaje nocturno con Ra, el dios del sol. A diferencia de su importancia en el zodiaco, las constelaciones casi no tenían un papel aquí. La representación más antigua del cielo estrellado se encontró pintada en la parte inferior de un sarcófago de Asiut, del Primer periodo intermedio de Egipto.

Los principios astronómicos se aplicaron en edificios sagrados, especialmente en las pirámides, pero no se han recuperado los métodos exactos que usaron. Algunos documentos nos dan más información sobre la ciencia del Antiguo Egipto, sobre todo en medicina y matemáticas. La astronomía egipcia ha recibido más atención debido a los muchos monumentos que muestran ritos funerarios relacionados con la posición de las estrellas. Sin embargo, aunque estos documentos astrológicos revelan algunos aspectos complejos de la astronomía egipcia, no permiten sacar conclusiones completas, dado su papel estrictamente religioso, y hay vacíos en nuestro conocimiento.

En la época romana, Clemente de Alejandría dio una idea de la importancia de las observaciones astronómicas en los ritos sagrados.

Antigua Grecia

La astronomía griega recibió importantes influencias de otras civilizaciones antiguas, principalmente de la babilónica. Al principio, en la época arcaica, los griegos se interesaban por los astros para orientarse en la navegación o para establecer fechas. Más tarde, a partir del siglo IV a.C., los astrónomos se enfocaron en explicar matemáticamente los movimientos de los planetas, el sol y la luna, lo que llevó a varias teorías. También crearon catálogos de constelaciones, asociando sus formas con objetos y seres míticos. Durante la época helenística y el imperio romano, muchos astrónomos estudiaron las tradiciones astronómicas clásicas en la Biblioteca de Alejandría y el Museion.

China

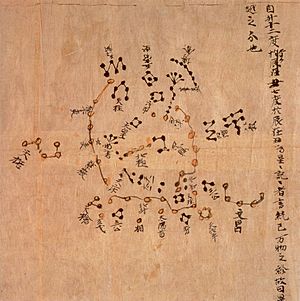

La astronomía china es considerada más antigua que la desarrollada en la antigua Europa y el Oriente Próximo, aunque se sabe poco sobre ella y evolucionó de forma independiente. Los expertos creen que los chinos fueron los observadores de fenómenos celestes más constantes y precisos del mundo, incluso antes de los estudios astronómicos de los árabes medievales.

Los chinos pensaban que el universo era como una fruta que colgaba de lo que en Occidente se conoce como la estrella polar. Describieron 284 constelaciones distribuidas en 28 "casas" o cuadrículas que cubrían todo el cielo. En el 2357 a.C. ya habían desarrollado uno de los primeros calendarios solares conocidos. El primer registro de un eclipse solar data del 2137 a.C. Desde el 1766 a.C. usaban un calendario lunar con un ciclo de 19 años, igual al de Metón de Atenas del 432 a.C. En el siglo IV a.C. notaron la existencia de manchas solares, y su descubridor Shi Shen catalogó 800 estrellas en el 350 a.C. en el primer catálogo de estrellas, llamado Gan Shi Xing Jing. En el 100 a.C. descubrieron la brújula, comparando su dirección con las posiciones del sol y las estrellas.

Al principio, imaginaban una Tierra y un cielo planos, separados por 40.000 km. Creían que el Sol, con un diámetro de unos 625 km, giraba en el cielo de forma excéntrica respecto a China. Cuando se acercaba, era de día, y cuando se alejaba, de noche. Esto no explicaba el paso del sol por el horizonte, así que tuvieron que curvar esta idea en dos semiesferas concéntricas, calculando el radio de la Tierra en 30.000 km. No se sabe cómo dedujeron estas dimensiones.

A partir del siglo II, llegaron a una idea totalmente esférica, y con ella inventaron la esfera armilar, un instrumento con anillos para calcular y medir el recorrido aparente de los astros vistos desde la Tierra. Este instrumento también fue adoptado por científicos europeos dos siglos después de forma independiente. La visión cósmica de los chinos se desarrolló aún más, llegando a explicar que el universo era como un huevo enorme (una forma cóncava), con la Tierra en el centro, sola y pequeña. Estos descubrimientos, que podemos considerar confucianos, cambiaron con la visión taoísta, que decía que el universo estaba formado por fuego, tierra, metal, agua y madera, que se generaban y destruían mutuamente, y que por ello era amorfo, infinito y vacío por dentro.

En el 336, Ju Jsi calculó la precesión de los equinoccios en 1 grado cada 50 años. En el 635, concluyeron que la cola de los cometas siempre apunta en dirección opuesta al Sol. En el 1006, observaron una supernova llamada SN1006, que se podía ver durante el día, algo que no ha vuelto a ocurrir. En el 1181, registraron la explosión de otra supernova, de la que se formó la Nebulosa del Cangrejo. El filósofo Zhu Xi (1131-1200) pensaba que el universo se originó de un caos primordial de materia en movimiento. Su rotación separó los elementos: los más pesados, como la Tierra, ocuparon el centro, y los más ligeros, los bordes. Así, estableció una jerarquía de estrellas, Sol, planetas, Luna, nubes, aves, árboles, mamíferos, reptiles e insectos.

India

La astronomía india se refiere a la astronomía practicada en el subcontinente indio. Tiene una larga historia que va desde la prehistoria hasta la época moderna. Algunas de las primeras raíces de la astronomía india se remontan al período de la civilización del valle del Indo.

La astronomía se desarrolló como una de las seis vedangas, o ‘disciplinas védicas’ relacionadas con el estudio del texto épico-mitológico Rig-veda, que data del 1500 a.C.

El texto de astronomía india más antiguo conocido es el Vedanga-yiotish, del 700 al 600 a.C.

La astronomía india fue influenciada por la astronomía griega a partir del siglo IV a.C., por ejemplo, por el Iávana-yataka (‘el nacimiento [carta astral] de los jonios [griegos]’) y el Romaka-siddhanta (‘la doctrina romana’), una traducción sánscrita de un texto helénico, posiblemente del siglo I a.C.

La astronomía india floreció en los siglos V y VI con Aria-bhata (476-550), cuya obra, el Aria-bhatía (510) representó la cima del conocimiento astronómico de la época. El Aria-bhatía tiene cuatro secciones que cubren temas como unidades de tiempo, métodos para determinar las posiciones de los planetas, la causa del día y la noche y otros conceptos sobre el universo. Más tarde, la astronomía india influyó mucho en la astronomía musulmana, la china, la europea y otras. Otros astrónomos importantes de esa época que continuaron el trabajo de Aryabhata fueron Varaja Mijira (505-587), Brahmagupta (590-670) y Lalla (720-790).

Una tradición astronómica india propia siguió activa durante toda la Edad Media y hasta los siglos XVII y XVII, especialmente en la escuela de astronomía y matemáticas de Kerala (en el sur de la India).

Mayas

La astronomía maya es el estudio de la Luna, los planetas, la Vía Láctea, el Sol y los fenómenos astronómicos por parte de la Civilización Maya Precolombina de Mesoamérica. La observación de los astros era muy importante para la vida material y espiritual de las sociedades de Mesoamérica, aunque la maya tiene características únicas. Una de ellas, la más destacada, es el uso del calendario de Cuenta Larga, que permitió a los mayas del período clásico hacer cálculos a muy largo plazo. En este Período Clásico, los Mayas desarrollaron una de las astronomías más precisas del mundo antes del telescopio.

Los mayas hicieron cálculos exactos de los períodos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Calcularon con precisión los períodos de la Luna, el Sol y estrellas como las Pléyades, a las que llamaban Tzab-ek (estrella cascabel) y que marcaban el inicio de festividades. El Tzol'kin de 260 días es uno de los calendarios más misteriosos en cuanto a su origen; algunos creen que se basa en la duración de la gestación humana, y otros lo relacionan con ciclos de astros visibles desde la Tierra. También hay una hipótesis de que su origen se relaciona con los ciclos del Sol por el cenit en la región sur de Chiapas (Izapa) y Guatemala, donde los días en que ocurre (29 de abril el primero y 13 de agosto el segundo) tienen un intervalo de 260 días.

La Vía Láctea era central en su visión del universo y la llamaban, al parecer, Wakah Chan, relacionándola con Xibalbá. Incluso los Kiche' de Guatemala todavía la llaman Xibalbá be o camino al inframundo. Tenían un Zodiaco, basado en la Eclíptica, que es el camino del Sol a través de las constelaciones fijas. Esto se encuentra en la Estela 10 de Tikal y la 1 de Xultún, ambos sitios en Petén, Guatemala, y también en el Códice Grolier.

Los conocimientos astronómicos mayas eran propios de la clase sacerdotal, pero todo el pueblo los respetaba y guiaba su vida según sus predicciones. Gran parte de este conocimiento perduró incluso después de la conquista, practicándose en secreto y luego mezclándose con los rituales diarios del pueblo maya, muchos de los cuales siguen vigentes hoy.

Los sacerdotes conocían los movimientos de los cuerpos celestes y podían predecir eclipses y el curso del planeta Venus visto desde la Tierra. Esto les daba un poder especial sobre el pueblo, que los consideraba muy conectados con los dioses.

Muchas de las deidades recibían diferentes nombres y características. Por ejemplo, a Venus los mayas la llamaban Ah-Chicum-Ek', la gran estrella de la mañana, y Xux ek, la estrella avispa. Estrella se dice en maya "ek" y es también el apellido de muchas personas de la región maya.

De los códices mayas conocidos, el de Dresde es principalmente un tratado de astronomía.

En resumen, los mayas fueron reconocidos por sus escritos, arquitectura y obras de arte, sus cálculos matemáticos, llenos de simbolismos y representaciones fantásticas sobre el pasado, presente y futuro de su sociedad.

Australia

La astronomía aborigen australiana es la parte de la cultura aborigen australiana relacionada con los hechos astronómicos, como el Sol y la Luna, las Estrellas, los planetas, y la Vía Láctea, y sus movimientos en el firmamento. Dado que la cultura aborigen australiana es la más antigua de las civilizaciones que aún existen, se ha dicho que los aborígenes australianos bien podrían haber sido los primeros astrónomos de la historia.

Algunos grupos de Aborígenes australianos usan los movimientos de los cuerpos celestes como calendario. A menudo se atribuyen significados religiosos o mitológicos a los fenómenos astronómicos y a los cuerpos celestes. Hay mucha diversidad de tradiciones astronómicas en Australia, cada una con su particular forma de ver el cosmos. Sin embargo, parece haber puntos en común entre los distintos grupos.

Astronomía en la Edad Media

El conocimiento astronómico en la Europa medieval

Aunque se suele pensar que la Edad Media fue una época de poco conocimiento, investigaciones recientes muestran una imagen más compleja. El conocimiento astronómico de la Antigüedad se mantuvo vivo entre los estudiosos de habla griega del Imperio bizantino. Sin embargo, hasta el siglo XII, Europa occidental había conservado muy pocos textos científicos.

Europa Occidental tuvo grandes dificultades en la Edad Media, lo que afectó la producción intelectual. Los tratados astronómicos más avanzados de la antigüedad clásica estaban en griego, y al disminuir el conocimiento de este idioma, solo se estudiaron resúmenes y textos prácticos. Los textos más importantes que transmitieron esta antigua tradición en latín fueron:

- Commentarii in Somnium Scipionis de Macrobio (finales del siglo IV-430), que describe el universo desde un punto de vista filosófico y menciona que el Sol es el doble de grande que la Tierra.

- Naturalis historia (77 d.C.) de Plinio (23-79), una enciclopedia de ciencias naturales. El Libro II trata sobre Astronomía, criticando los intentos de explicar el universo y mencionando los siete "planetas" (incluyendo el Sol y la Luna). Afirma que la Tierra es una esfera suspendida en el espacio.

- Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus de Calcidio (siglo IV), que fue el único texto de Platón conocido en la Edad Media y que expone conocimientos astronómicos del siglo I.

- Las nupcias de Mercurio con Filología o De Nuptiis, una enciclopedia de Marciano Capella (c. 360-c. 428). Su libro VIII, Astronomía, es el tratado de astronomía más completo hasta el siglo XII y el más popular en la Edad Media. Presenta ideas opuestas, como la de Heráclides Póntico (Mercurio y Venus giran alrededor del Sol, mientras la Tierra está quieta) junto al geocentrismo de Ptolomeo, sin tomar partido.

En el siglo VI, el obispo Gregorio de Tours (538-594) usó la astronomía para que los monjes supieran la hora de rezar por la noche mirando las estrellas. A pesar de esto, muchos libros de la Alta Edad Media apoyaban la idea de una Tierra esférica.

En el siglo VII, el monje inglés Beda (c. 672-735) publicó De temporum ratione [Sobre el cálculo del tiempo]. Este texto enseñaba a los clérigos a calcular la fecha de la Pascua y el movimiento del Sol y la Luna. También explicaba cómo la Tierra esférica afectaba la duración del día y cómo la Luna influía en las mareas. Este texto fue muy importante en la educación del clero hasta el surgimiento de las universidades en el siglo XII.

El estudio de los escritos romanos antiguos sobre astronomía y las enseñanzas de Beda se intensificó en el siglo VIII. Pero fue con las reformas de Carlomagno, especialmente las educativas, cuando la astronomía recuperó su importancia como materia de estudio en el renacimiento carolingio. Carlomagno encargó a Alcuino de York reformar la enseñanza, creando escuelas episcopales con un currículo estándar que incluía las siete artes liberales: el trivium (gramática, retórica y dialéctica) y el quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música). La astronomía se añadió para enseñar a los clérigos a calcular el computus. En el siglo IX, circulaban en Europa occidental técnicas para calcular la posición de los planetas, lo que mostraba interés en sus movimientos y su significado. Sin embargo, estas reformas no tuvieron éxito a largo plazo, y el conocimiento astronómico siguió siendo básico.

Fue durante la época carolingia cuando reapareció una copia de los Phænomena [Fenómenos], poemas de Arato de Soles, en un manuscrito bellamente ilustrado, Aratea de Leiden. Otros textos importantes fueron las descripciones de las constelaciones de Poeticon Astronomicon. Todo el conocimiento de la mitología clásica relacionada con las constelaciones provino de estas dos obras. Las ilustraciones eran muy artísticas, aunque las posiciones de las estrellas no siempre coincidían con la realidad.

A partir del siglo X, el contacto con el mundo oriental y árabe, a través de las Cruzadas y la Reconquista en la península ibérica, llevó a muchos estudiosos a viajar a España y Sicilia. Allí buscaron conocimientos que los árabes habían conservado y traducido de los griegos. En España (Escuela de traductores de Toledo) y el sur de Italia, los traductores (del árabe y griego al latín) hicieron muchas traducciones que permitieron grandes avances en astronomía, matemáticas, biología y medicina, impulsando el desarrollo intelectual europeo.

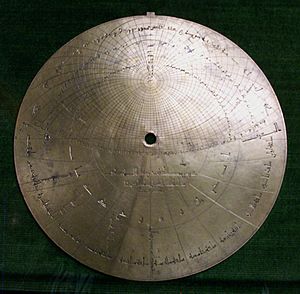

A finales del siglo X, Gerberto de Aurillac (c. 945-1003), quien sería el papa Silvestre II, estudió fuentes científicas árabes en Cataluña. Allí integró el sistema decimal y conocimientos astronómicos relacionados con el astrolabio. La esfera armilar fue reintroducida en Europa gracias a Gerberto, quien la usó para fijar la posición de la estrella polar. También se encontraron en textos árabes técnicas astronómicas prácticas para el calendario y la medición del tiempo, especialmente las relacionadas con el astrolabio. Pronto, estudiosos como Hermann de Reichenau escribieron textos en latín sobre el uso y construcción del astrolabio. Reichenau fue uno de los primeros cristianos en estimar la circunferencia de la Tierra con el método de Eratóstenes.

Los demás tratados de astronomía de la Antigüedad se copiaron más tarde, con el inicio de la escolástica en el siglo XII. Gerardo de Cremona hizo la primera traducción al latín del Almagesto de una traducción árabe. Estos textos (principalmente de Ptolomeo y Aristóteles) fueron muy comentados. La llegada de estos nuevos textos coincidió con el auge de las universidades medievales ―Bolonia (1088), París (1150) y Oxford (1167)―, donde la astronomía encontró un lugar. Juan de Sacrobosco escribió libros de texto introductorios de astronomía, como La esfera.

En el siglo XIV, Nicole Oresme (1323-1382) demostró que ni los textos religiosos ni los argumentos físicos contra el movimiento de la Tierra eran definitivos. Sugirió que la Tierra se movía, pero concluyó que "los cielos se mueven y no la tierra". Por otro lado, el cardenal Nicolás de Cusa sugirió que la Tierra giraba alrededor del Sol y que cada estrella era un sol distante.

Mundo islámico

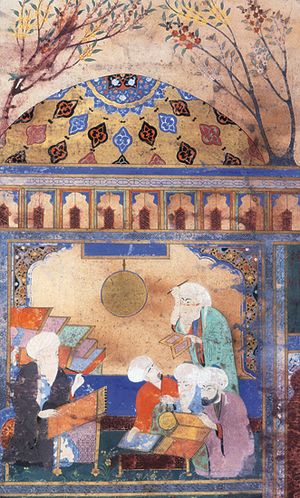

En la historia de la astronomía, la astronomía islámica, árabe o musulmana se refiere a los trabajos astronómicos hechos por la civilización islámica, especialmente durante la Edad de Oro del islam (siglos VIII al XVI), y escritos en su mayoría en árabe. Estos descubrimientos se hicieron principalmente en los sultanatos de Oriente Medio, Asia Central, Al-Ándalus, África del Norte, y más tarde en China e India.

Al principio, la astronomía en el mundo islámico siguió un camino similar a otras ciencias en el islam: asimiló conocimientos de otras culturas y los combinó para crear una tradición original. Las principales influencias fueron indias, persas y griegas, que se conocieron por traducciones y luego se integraron, como la del Almagesto. Después, la astronomía árabe influyó significativamente en las astronomías india, europea e incluso china.

En el siglo VII, tanto cristianos como judíos celebraban fiestas, como la Pascua y el Pésaj, que debían determinarse astronómicamente según las fases de la luna. Ambas comunidades se enfrentaban a que la duración de 29,5 días del mes lunar no coincidía con los 365 días del año solar. Para resolverlo, adoptaron un plan basado en el descubrimiento de Metón de Atenas en el 430 a.C. del ciclo metónico de diecinueve años solares y la inserción periódica de un decimotercer mes lunar para mantener las fechas del calendario al día con las estaciones. Los astrónomos usaban las enseñanzas de Ptolomeo para calcular la posición de la Luna y las estrellas, resolviendo el triángulo esférico con un método poco práctico de Menelao de Alejandría a finales del siglo I.

Dallal Ahmad señala que, a diferencia de babilonios, griegos e indios, que habían desarrollado sistemas astronómicos matemáticos, los árabes preislámicos se basaban solo en observaciones, en la salida y puesta de ciertos astros, un estudio llamado «anwa». Esto siguió desarrollándose después del Islam, cuando los astrónomos islámicos añadieron métodos matemáticos a sus observaciones. Según el historiador de la astronomía David King, después del Islam, la obligación religiosa de definir la qibla, saber la hora del día para las salat (oraciones) y determinar si el mes tenía 29 o 30 días, impulsó el progreso en la astronomía.

El Corán animaba a los musulmanes a usar las estrellas: «Y Él es Quien os consagró las estrellas para que así podáis ser guiados en las tinieblas de la tierra y del mar». Basándose en esto, los musulmanes desarrollaron mejores instrumentos para la observación y navegación, nombrando y catalogando muchas estrellas visibles. Hoy en día, muchas de esas estrellas conservan nombres árabes, como Aldebarán (α Tauri), Deneb o Altair (α Aquilae). También términos astronómicos como «alidada», «acimut», «cenit» o «almicantarat» tienen origen árabe.

El historiador de la ciencia Donald Routledge Hill divide la astronomía árabe en cuatro períodos:

- c. 700-825: Asimilación de doctrinas astronómicas helenísticas, indias y persas, con muchas traducciones.

- c.825-1025: Investigación intensa, mejora del sistema de Ptolomeo. Califas apoyaron su desarrollo. Al-Juarismi introdujo conceptos ptolemaicos. Al-Farghani sintetizó la cosmografía ptolemaica y corrigió a Ptolomeo. Destacaron Al-Battani y Al Sufi.

- 1025-1450: Florecimiento de una escuela de pensamiento árabe, cuestionando el sistema ptolemaico pero manteniendo el modelo geocéntrico.

- 1450-1900: Período de estancamiento, con algunas contribuciones notables.

Estos conocimientos llegaron a Europa Oriental a través de Al-Ándalus en los siglos XI al XIII, y a Europa Central con las invasiones turcas en el siglo XV. Con unos 10.000 manuscritos conservados, el conjunto de textos astronómicos árabes es uno de los mejor conservados de la ciencia medieval.

Astronomía moderna

El Renacimiento y el cambio de ideas

Durante el siglo XV, el comercio entre las naciones mediterráneas creció rápidamente, lo que llevó a la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia Oriente y Occidente. Estas últimas permitieron la llegada de los europeos a América. Esta necesidad de navegar impulsó el desarrollo de sistemas de orientación y navegación, y con ello, el estudio de la geografía, astronomía, cartografía, meteorología y la tecnología para crear nuevos instrumentos de medición como compases y relojes.

En el siglo XV, el interés por el estudio del cielo se renovó, en parte gracias a la escuela de traductores de Toledo, creada por el rey Alfonso X el Sabio (1221-1284), que empezó a traducir antiguos textos astronómicos.

Personajes como Johann Müller Regiomontano (1436-1476) comenzaron a hacer observaciones y a discutir las teorías existentes. Nicolás de Cusa (1401-1464), en 1464, propuso que la Tierra no estaba quieta y que el universo no podía ser finito, empezando a romper con el sistema de pensamiento de la época.

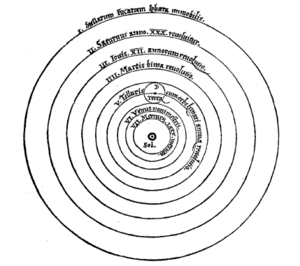

Nicolás Copérnico (1473-1543) retomó las ideas de que el Sol estaba en el centro (heliocentrismo) y propuso un sistema en el que el Sol estaba inmóvil en el centro del universo, y los planetas giraban a su alrededor en órbitas "perfectas", es decir, circulares. Sin embargo, este sistema copernicano tenía errores, ya que no explicaba el movimiento retrógrado de los planetas ni predecía bien otros fenómenos. Por eso, Copérnico también incluyó epiciclos para acercarse a las observaciones.

Tycho Brahe (1546-1601) fue un gran observador del cielo y realizó las mediciones astronómicas más precisas de su época. Pudo construir su propio observatorio e instrumentos. Las mediciones de Brahe no fueron muy útiles hasta que Johannes Kepler (1571-1630) las usó. Kepler pasó muchos años intentando resolver los problemas del sistema de Copérnico. Con los datos de Brahe, finalmente entendió las órbitas planetarias, probando con elipses en lugar de los modelos perfectos, y así pudo enunciar sus leyes del movimiento planetario:

- Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, con el Sol en uno de sus focos.

- Una línea entre un planeta y el Sol cubre áreas iguales en tiempos iguales.

- El cubo de la distancia media al Sol es proporcional al cuadrado del tiempo que tarda en completar una órbita (publicada en 1619).

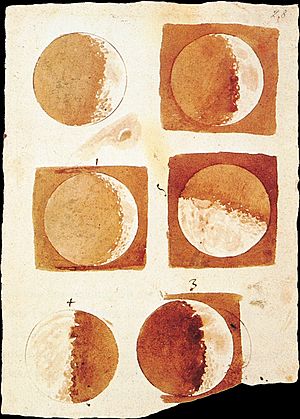

Galileo Galilei (1564-1642) fue un defensor importante de la teoría heliocentrista. Construyó un telescopio a partir de un invento de Hans Lippershey y fue el primero en usarlo para estudiar los astros. Descubrió los cráteres de la Luna, las lunas de Júpiter, las manchas solares y las fases de Venus. Sus observaciones solo eran compatibles con el modelo de Copérnico.

El trabajo de Galileo lo enfrentó a la Iglesia católica, que ya había prohibido el libro de Copérnico De revolutionibus orbium coelestium. Después de varios conflictos, Galileo escribió Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde criticaba la postura de la Iglesia. Por esto, fue juzgado y obligado a retractarse de sus ideas, pasando el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Murió a los 88 años. A finales del siglo XX, el papa Juan Pablo II pidió disculpas por la injusticia cometida contra Galileo.

El siglo XVII: Nuevas herramientas y descubrimientos

Gracias a los avances técnicos, ópticos y las nuevas teorías matemáticas y físicas, las ciencias, y en particular la astronomía, recibieron un gran impulso. Se descubrieron y catalogaron miles de objetos celestes. En el siglo XVII, surgieron grandes figuras que construyeron lo que hoy conocemos como astronomía moderna: Johannes Hevelius (observaciones de la luna y cometas), Christian Huygens (anillos de Saturno y Titán), Giovanni Domenico Cassini (satélites de Saturno), Ole Rømer (velocidad de la luz en 1676) y John Flamsteed (fundador del Observatorio de Greenwich en 1675).

La astronomía matemática: Newton

Desde sus años universitarios, Isaac Newton se dedicó a estudios matemáticos, astronómicos, físicos y químicos. En 1686, publicó su famosa obra Phylosofíæ naturalis principia mathemática, que incluye la ley de la gravitación universal, estudios sobre el movimiento de fluidos y las leyes de colisión. Sus tres leyes, que explican la dinámica del sistema solar, hicieron innecesario el empirismo para explicar los movimientos celestes. Son:

- Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento en línea recta y a velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él.

- La fuerza aplicada por un cuerpo sobre otro genera una fuerza de igual magnitud sobre el primero, pero en dirección contraria.

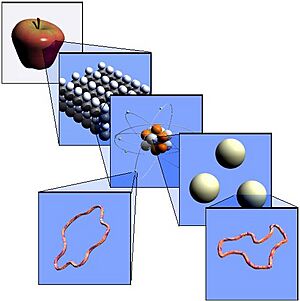

Se cuenta que Newton se inspiró en la caída de una manzana para imaginar el efecto de la gravedad. Esta es una leyenda que ayuda a entender que la misma fuerza gravitatoria que hace caer la manzana se extiende hasta la Luna, y sin ella, la Luna escaparía de la órbita terrestre. La ley de la gravitación universal dice que:

Dos cuerpos se atraen uno al otro con una fuerza que es directamente proporcional a la masa de cada uno e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.

Newton también fue responsable del cálculo infinitesimal y de la construcción de tangentes en curvas planas. En óptica, explicó la teoría de la descomposición de la luz blanca con un prisma, y dio explicaciones sobre el arco iris. También estudió la forma de la Tierra, el efecto de las perturbaciones gravitacionales del Sol (y por tanto las mareas), y calculó la masa de la Luna. Interpretó la precesión de los equinoccios a partir de la forma irregular de la Tierra. Newton modificó el diseño de los telescopios de la época, creando los reflectores newtonianos.

Los telescopios mejoran: nuevos descubrimientos

Christian Huygens se dedicó a la física y la mecánica, haciendo descubrimientos fundamentales. Propuso la primera hipótesis de la conservación de la energía, introduciendo la "fuerza viva" (más tarde llamada "energía cinética"). Fue el primero en sugerir una teoría ondulatoria de la luz, lo que lo puso en debate con Newton, quien apoyaba la teoría corpuscular. Esta controversia terminó con la idea moderna de la doble naturaleza de la luz: ondulatoria y corpuscular. También mejoró los instrumentos astronómicos, construyendo un ocular que reducía la aberración cromática. Estas mejoras le permitieron descubrir los anillos de Saturno y su luna más grande, Titán (en 1665).

Giovanni Domenico Cassini descubrió en 1665 una brecha en los anillos de Saturno, la división de Cassini. Después, descubrió algunos satélites: Jápeto (satélite) (1671), Rea (1672), Dione y Tetis (1684). También determinó la unidad astronómica con un error menor al 7,5%.

Ole Rømer colaboró con Cassini y tuvo la primera idea de la montura ecuatorial. Su nombre está ligado a la primera medición real de la velocidad de la luz: usando las efemérides de Júpiter, notó que había un retraso entre el momento calculado de un eclipse de un satélite y el momento real. De esto dedujo que la luz tardaba un tiempo en llegar a la Tierra, contradiciendo la creencia de la época de que la luz era instantánea. Calculó que la luz viajaba a 225.000 km/s, cerca de los 300.000 km/s reales.

Edmund Halley en 1678 fue miembro de la Royal Society. En 1682, observó el cometa que lleva su nombre, suponiendo que completaba una revolución cada 76 años. Predijo su siguiente paso, que ocurrió a tiempo, pero él ya había fallecido. En 1718, notó que algunas estrellas, como Sirius, Procyon y Arturo (estrella), habían cambiado de posición desde la época de Ptolomeo. También descubrió el cúmulo de Hércules.

El nombre de James Bradley está relacionado con el descubrimiento de la aberración de la luz, que ayudó a futuras mediciones de los paralajes estelares. Al observar la estrella γ Draconis, notó un movimiento opuesto al esperado. En 1729, anunció el descubrimiento de la aberración. Sin embargo, observó una desviación fija de 2" de arco, lo que indicaba otro fenómeno: la nutación, que causa un desplazamiento de las posiciones estelares cada 18,6 años.

El siglo XVIII: Catálogos y nuevos planetas

La teoría de Newton tardó en establecerse en Europa. Descartes proponía la teoría de vórtices, y Christian Huygens, Gottfried Wilhelm Leibniz y Jacques Cassini solo aceptaron partes del sistema de Newton. No fue hasta Voltaire que se publicó un experimento sobre las mareas en 1738.

Finalmente, en 1748, la Academia de las Ciencias francesa ofreció una recompensa por resolver las perturbaciones de Júpiter y Saturno. Esto fue resuelto por Euler, Joseph-Louis de Lagrange (1736-1813) y Laplace, sentando las bases del sistema solar.

El catálogo de Messier

Charles Messier, astrónomo francés, publicó en 1774 el famoso catálogo que lleva su nombre. Era un gran cazador de cometas, descubrió unos quince y observó muchos otros. Se dedicó a catalogar objetos celestes, incluyendo una breve descripción. Usó un telescopio modesto de 19 cm. En sus observaciones, descubrió y catalogó varias nebulosas, galaxias y cúmulos, llegando a 103 objetos. Más tarde, otros astrónomos añadieron más, llegando a 110. El catálogo de Messier, aunque innovador, tenía algunas limitaciones debido al instrumento usado.

Herschel y el descubrimiento de Urano

En 1781, William Herschel (1738-1822) descubrió Urano usando un telescopio de 18 cm. Este descubrimiento, que lo convirtió en astrónomo real, fue accidental: mientras contaba estrellas para determinar la forma de la galaxia, notó una "estrella" cerca de 1 Geminorum. Se dio cuenta de que no era una estrella, sino un cometa, porque al aumentar el zoom, vio un disco circular. Hizo una comunicación oficial a la Royal Society, diciendo que había descubierto un planeta. En 1787, descubrió dos satélites de Urano, Titania y Oberon, y fue el primero en observar los anillos de Urano, aunque se interpretó como un defecto óptico; los anillos no se confirmaron hasta 1977. En 1789, con un telescopio de 1,2 m de diámetro, observó dos satélites dentro del anillo de Saturno, Encelado y Mimas. Descubrió el sistema doble ξ Bootis, la doble Algieba (γ Leonis), y el cúmulo globular NGC 2419. Para estos resultados, Herschel construyó uno de los telescopios más grandes de la época, un newtoniano de 1,22 m de diámetro. También estudió la forma visible de la galaxia, dibujando un mapa completo y entendiendo su forma lenticular.

La mecánica celeste

Joseph-Louis Lagrange, además de sus aportaciones a las matemáticas, desarrolló un modelo de mecánica celeste mucho más complejo y preciso. En 1773, observó que las leyes de Newton podían expresarse en términos de un campo de fuerza que llenaba el espacio. Así, consideró los efectos de las perturbaciones de otros planetas en la inclinación de la órbita, la dirección y longitud del eje mayor, o la excentricidad de la elipse. Parecía que los cuerpos celestes, aunque mantenían su órbita, sufrían múltiples influencias de los demás planetas.

Otra contribución importante a la mecánica celeste fue la de Pierre Simon Laplace, quien descubrió la naturaleza cíclica del movimiento de Júpiter y Saturno, estimada en unos 900 años. Esto significaba que los planetas parecían acelerarse o desacelerarse entre sí. Esta variación ya era conocida por Lagrange, pero Laplace la atribuyó a un movimiento cíclico, confirmando que el sistema solar tenía movimientos no aleatorios incluso a gran escala de tiempo.

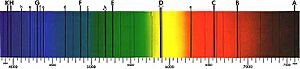

Invenciones de Fraunhofer y mediciones de paralaje de Bessel

Joseph von Fraunhofer fue clave en una pequeña revolución instrumental. En 1812, empezó a estudiar un método para obtener lentes de vidrio sin aberraciones de imagen. Para ello, necesitaba trabajar con cada color producido por las aberraciones. Usó un prisma para descomponer la luz solar, pero notó que el espectro resultante tenía varias líneas negras que no dependían del vidrio: había descubierto las líneas de Fraunhofer. Estas líneas no dependían de la óptica, sino de la luz solar. Otros ópticos ya las habían observado, pero Fraunhofer fue el primero en anotar su posición con letras del alfabeto. Más tarde, Kirchhoff interpretaría correctamente su origen. Fraunhofer también fue el primero en usar una red de difracción en lugar de un prisma para la descomposición de la luz blanca, lo que mejoró la precisión de los espectros y dio origen a un nuevo modelo de espectroscopio.

Luego, perfeccionó un instrumento que llevaría a nuevos descubrimientos astronómicos, el heliómetro, usado inicialmente para medir el diámetro solar. Gracias a las mejoras de Fraunhofer, Bessel logró medir el primer paralaje estelar.

Friedrich Wilhelm Bessel fue uno de los astrónomos más importantes del siglo XIX. En 1838, con el heliómetro de Fraunhofer, Bessel logró observar el primer paralaje estelar y, por tanto, determinar la distancia a una estrella. Para la primera medición, eligió la estrella 61 Cygni, que tenía un movimiento propio mayor. Después de seis meses de observaciones, encontró un paralaje que indicaba una distancia de 10,7 años luz, un valor muy preciso incluso hoy. En 1844, tras décadas de observaciones, Bessel anunció que Sirius giraba alrededor del centro de gravedad de un sistema, lo que significaba que Sirius incluía un objeto invisible. Estos descubrimientos abrieron el camino al estudio de la posición de las estrellas y a la comprensión de que el universo visible era mucho más grande de lo que se pensaba.

La formación del sistema solar

Los conocimientos de mecánica celeste permitieron desarrollar teorías sobre la formación del sistema solar. La primera fue la de los vórtices de Descartes. Georges-Louis Leclerc de Buffon propuso que el sistema solar nació del Sol después de que una estrella pasara muy cerca: ese cuerpo habría extraído materia del Sol, creando los planetas. Esta idea se llamó inmediatamente teoría catastrofista.

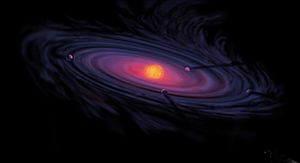

En 1755, el filósofo alemán Immanuel Kant y, de forma independiente en 1796, también Laplace, propusieron una nueva teoría que más tarde se llamó teoría de Kant-Laplace. Esta teoría postulaba que el sistema solar nació de una nube de gas que, al girar para no colapsar, formó el Sol en el centro. Fuera, el gas se habría agrupado formando los protoplanetas. Con el tiempo, el Sol se habría encendido como una estrella, y los protoplanetas se habrían convertido en los planetas que conocemos. Esta teoría, aún aceptada hoy, explica, por ejemplo, por qué los planetas gaseosos quedaron lejos del centro y por qué están en el mismo plano. Sin embargo, tiene algunas inconsistencias, como por qué el material nebular se habría agrupado.

El siglo XIX: Más descubrimientos y teorías

La observación astronómica cada vez más detallada permitió descubrir objetos celestes diferentes de las estrellas fijas, los planetas y los cometas.

Estos nuevos objetos se veían como manchas de luz y se les llamó nebulosas. El alemán Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822) fue uno de los primeros en estudiarlos. Era músico, pero dejó la música por las estrellas. Su hermana Caroline Herschel (1750-1848) trabajó con él, explorando zonas del cielo y dibujando un mapa de la galaxia con muchas estrellas observadas. Herschel también hizo otros descubrimientos importantes como Urano, sus lunas Titania y Oberón, y las lunas de Saturno Encélado y Mimas.

Durante el siglo XVIII, uno de los objetivos de los estudios astronómicos fue calcular las distancias en el universo. El método de medición fue el paralaje, que mide el movimiento de una estrella con respecto a las estrellas vecinas cuando se observa desde dos puntos diferentes. La primera distancia a una estrella medida con este método fue realizada por Friedrich Bessel (1784-1846) en 1838, a 61 del Cisne (constelación), obteniendo una distancia de 11 años luz. Posteriormente, midió Alfa Centauro con una distancia de 4,3 años luz.

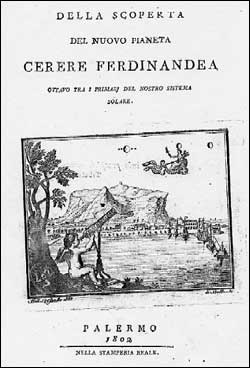

El descubrimiento de los primeros asteroides

El 1 de enero de 1801, Giuseppe Piazzi de Palermo descubrió un objeto celeste que al principio parecía un cometa. Cuando se hizo público el descubrimiento, Gauss empezó a observar el cuerpo para determinar su órbita, pero el objeto pasó detrás del Sol. Fue Heinrich Wilhelm Olbers quien lo encontró en 1802. Después de evaluar la órbita y la distancia, William Herschel lo llamó "asteroide", ya que, debido a su pequeño diámetro, no podía ver su disco, dándole un aspecto "casi estelar". Piazzi lo bautizó como Cerere Ferdinandea, luego cambiado a Ceres. Al principio se creyó que Ceres era un nuevo planeta, también porque estaba exactamente a la distancia predicha por la ley empírica de Titius-Bode. En pocos años, Olbers descubrió Pallas y Vesta; Juno fue descubierta casi al mismo tiempo por Karl Ludwig Harding. Sin embargo, después de los cuatro primeros, pasaron unos cuarenta años hasta un nuevo descubrimiento (Astrea, por Karl Ludwig Hencke).

A pesar del aumento continuo de estos descubrimientos, los asteroides fueron considerados planetas hasta alrededor de 1851, cuando se reclasificaron como "cuerpos menores" del sistema solar, ordenados por un número progresivo y ya no por su distancia al Sol.

El Sol y el ciclo de las manchas

En 1848, Johann Rudolf Wolf introdujo un método para medir diariamente las manchas solares, llamado "número de Wolf". Este valor considera el número de grupos de manchas y las manchas individuales, con un factor K para evaluar las condiciones de observación. Con este método, se pudo calcular la tendencia cíclica de la actividad solar desde 1700 hasta la actualidad, descubriendo la existencia de varios ciclos de actividad solar, el más evidente de 11,04 años.

Richard Christopher Carrington dedujo la ley de rotación diferencial del Sol y definió la "migración" de las manchas hacia el ecuador durante el ciclo. El 1 de septiembre de 1859, Carrington observó un nuevo tipo de fenómeno solar: las llamaradas. Vio un tipo de relámpago entre dos manchas que duró cinco minutos; poco después, hubo una tormenta magnética, las brújulas se volvieron locas y al día siguiente apareció una aurora boreal. Este fenómeno se repite cada vez que ocurre una llamarada en el Sol.

El descubrimiento de Neptuno

El 23 de septiembre de 1846, se descubrió Neptuno. Los eventos relacionados con su descubrimiento fueron complejos: en 1821, Alexis Bouvard, un colaborador de Laplace, publicó las efemérides de Urano, pero notó discrepancias en la posición del planeta. Inmediatamente pensó en un cuerpo que lo perturbaba. En 1823, Bessel comenzó a buscar el planeta, comparando los datos de Bouvard, pero sin éxito. George Biddell Airy, director del observatorio de Cambridge, también notó estas discrepancias. John Couch Adams, después de unos meses de trabajo, concluyó que las perturbaciones eran causadas por un planeta y, tras dos años de análisis, indicó dónde se podía encontrar el nuevo cuerpo. Urbain Le Verrier, con las mismas conclusiones, pidió a sus colegas franceses que investigaran, pero al no tener éxito, recurrió a Johann Gottfried Galle en el Observatorio de Berlín. Galle identificó el nuevo planeta en la primera noche de observación, después de 25 años de intentos. El descubrimiento fue un triunfo de la mecánica celeste y los cálculos matemáticos.

El espectro de los elementos químicos

Robert Wilhelm Bunsen realizó experimentos sobre la acción química de la luz usando su famoso invento: el mechero Bunsen. Intentó identificar sustancias químicas por el color de la llama al contacto con ellas. Al principio, usó filtros de colores, pero sin precisión. Su amigo Gustav Robert Kirchhoff sugirió observar la llama a través de un espectroscopio. La idea fue tan buena que ambos estudiaron sus efectos con diferentes sustancias, descubriendo la relación entre sustancias y líneas de Fraunhofer. Para confirmar la conexión, hicieron otros experimentos, observando cómo se producían las mismas líneas, en emisión o en absorción (óptica), según el estado del material.

Los primeros pasos de la espectroscopia

Angelo Secchi continuó el trabajo de Kirchhoff, clasificando las estrellas según su espectro. Creía que las estrellas tenían una subdivisión lógica a gran escala. Usando un espectrógrafo, Secchi dividió las estrellas en cuatro categorías: Tipo I, II, III y IV. Esta división espectral se hizo más importante al descubrirse su conexión con la temperatura de la superficie. Secchi elaboró así el primer catálogo espectral de la historia de la astronomía.

William Huggins, después de leer el informe de Kirchhoff sobre la identificación de elementos químicos a través del espectro, decidió investigar en este campo. Usando un espectrógrafo, comenzó su investigación sobre otros objetos celestes: en los cometas, identificó la presencia de hidrocarburos gaseosos, y en 1866, apuntó su instrumento a una nova en la Corona Borealis, notando una enorme erupción de hidrógeno y otros gases. Así comenzó el estudio de los mecanismos de las novas.

Joseph Norman Lockyer (1836-1920), fundador de la revista Nature, descubrió que en el Sol aparecían líneas de un elemento desconocido, más tarde llamado helio. Fue un descubrimiento fundamental para la astronomía, ya que el helio es clave en la evolución de las estrellas. En 1890, durante un viaje a Grecia, observó la orientación de los templos griegos y notó que sus ejes estaban alineados con la salida y puesta del Sol. Supuso que los templos egipcios también podrían tener orientaciones. Estudió algunos monumentos y descubrió que siete templos egipcios estaban orientados hacia la salida de Sirio. Los descubrimientos de Lockyer fueron muy valorados. Encontró la orientación del templo de Amón-Ra en Karnak, y luego amplió su investigación a Stonehenge, logrando establecer la fecha de su fundación.

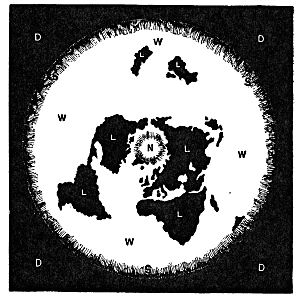

El mito de la Tierra plana

A partir del siglo XIX, surgió el mito histórico de que la idea predominante en la Edad Media era que la Tierra era plana. Uno de los primeros en defender este mito fue el escritor estadounidense Washington Irving, quien afirmó que Cristóbal Colón tuvo que superar la oposición de la Iglesia para obtener apoyo para su viaje, a pesar de que los estudiosos europeos del siglo XV ya sabían que la Tierra era esférica. En 1834, Jean-Antoine Letronne, un académico francés, tergiversó a los padres de la iglesia y sus sucesores medievales como creyentes en una Tierra plana en su obra Sobre las ideas cosmográficas de los padres de la iglesia.

El origen del movimiento que defiende que la Tierra es plana se encuentra en la obra del inventor inglés Samuel Birley Rowbotham, quien creía que la Tierra era un disco plano centrado en el polo norte y rodeado por un muro de hielo en el sur. Creía que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas estaban a solo unos cientos de millas sobre su superficie. En 1849, publicó un folleto de 16 páginas, que se convirtió en libro en 1865. Este sistema, llamado Astronomía zetética, se basa casi por completo en pasajes bíblicos. Rowbotham y sus seguidores se hicieron famosos por sus debates públicos con científicos de la época. Después de la muerte de Rowbotham, sus seguidores crearon la Sociedad Zetética Universal y publicaron una revista, The Earth Not a Globe Review, manteniéndose activos hasta bien entrado el siglo XX.

El siglo XX: Un universo en expansión

La teoría heliocéntrica llegó al siglo XX en todo su esplendor: el Sol era el centro del universo, y todo giraba a su alrededor, incluyendo las nebulosas espirales. A principios de siglo, persistía la teoría de los universos isla de Kant, que decía que las nebulosas espirales eran universos separados de la Vía Láctea, a la que pertenecía el Sol. Esta teoría fue apoyada por Herschel, pero no había pruebas.

El mecanismo de las estrellas

Ejnar Hertzsprung y Henry Norris Russell simplificaron el estudio de las estrellas. Hertzsprung creó una teoría para clasificar estrellas del mismo tipo espectral según su brillo, temperatura y masa. Esto llevó a un diagrama, desarrollado paralelamente por Russell, que representa los tipos de estrellas de forma lógica. Sin embargo, aunque el diagrama de Hertzsprung-Russell aclaró los tipos y comportamientos de las estrellas, aún faltaba entender su mecanismo evolutivo y su dinámica interna.

Arthur Stanley Eddington se interesó por el equilibrio interno de las estrellas. Aplicó la ley de los gases perfectos a las estrellas, logrando calcular el brillo de una estrella si conocía su masa y radio. Luego trabajó en el mecanismo de las cefeidas, estrellas variables descubiertas por Henrietta Swan Leavitt. Eddington se dio cuenta de que las variaciones de brillo estaban relacionadas con variaciones en el radio de la estrella. Sus estudios sobre el equilibrio estelar describieron el modelo de estrella como un equilibrio de fuerzas: las fuerzas gravitacionales y radiantes determinaban los mecanismos internos de la estrella. Eddington entendió que el "motor" de las estrellas estaba ligado a alguna forma de reacciones nucleares que rompían los núcleos de los elementos. En 1920, consideró al hidrógeno responsable de las reacciones nucleares, que se autoalimentaban por las presiones y temperaturas internas de las estrellas.

La expansión del Universo

El científico que revolucionó la forma de entender la materia y el universo fue sin duda Albert Einstein. En 1905, publicó su "Teoría de la relatividad especial", que cambió los fundamentos de la física clásica. En ella, por ejemplo, afirmaba que el tiempo no era absoluto, sino relativo, ya que varía según la velocidad del observador. En la relatividad especial también se encuentra la famosa fórmula E=mc², y la explicación de las emisiones de luz en paquetes de energía llamados fotones. Así se pudo explicar el efecto fotoeléctrico, que no era posible con la física clásica.

En 1916, presentó su "Teoría General de la Relatividad", según la cual la gravedad de un cuerpo puede modificar las propiedades del espacio físico, proponiendo la curvatura del espacio-tiempo. De esta teoría se deducía que el universo no era estático, sino que se expandía, por lo que Einstein introdujo la constante cosmológica para "detener" la expansión y ajustar su teoría al conocimiento de la época. La validez de sus afirmaciones teóricas se confirmó experimentalmente gracias a las mediciones de la rotación de la órbita de Mercurio, el fenómeno del corrimiento al rojo de las estrellas y la curvatura de los rayos de luz en los campos gravitacionales. En 1950, publicó un apéndice a su teoría de la relatividad, explicando el espacio de cuatro dimensiones y la idea de un universo finito y en expansión. Más tarde, en 1953, publicó un segundo apéndice donde expuso los principios de una "Teoría del Campo Unificado" que relacionaba la gravitación y el electromagnetismo, unificando los fenómenos físicos macroscópicos en una sola teoría. Esta idea se conoce ahora como "Teoría del Todo", que busca unir todas las fuerzas físicas en una sola teoría.

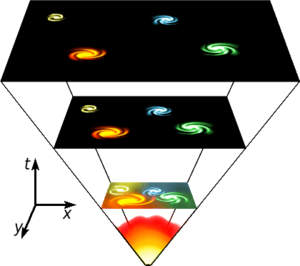

En 1929, Edwin Hubble observó un corrimiento al rojo en el espectro de las galaxias. Este desplazamiento, también llamado redshift, solo podía explicarse como un efecto de que las galaxias se alejaban unas de otras. Al graficar la velocidad de alejamiento de las galaxias y su distancia, notó una tendencia lineal: a mayor distancia, mayor velocidad. Además, observar objetos lejanos mostraba el universo tal como era en el pasado. Por ello, introdujo una famosa constante (más tarde llamada "constante de Hubble") que relaciona esta importante relación.

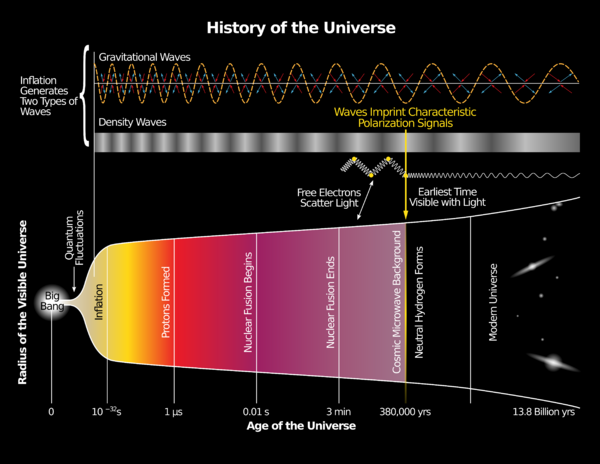

En 1931, Georges Lemaître (1894-1966), matemático y sacerdote, en un artículo en la revista Nature, combinó los resultados de Slipher, Hubble y Einstein. Desarrolló la relación del corrimiento al rojo con un universo en expansión y propuso que se habría expandido a partir de un punto inicial, al que llamó "átomo primigenio". El astrónomo Fred Hoyle (1915-2001) ―opuesto a esta teoría― la llamó despectivamente "Big Bang", nombre con el que se conoce hoy la teoría más aceptada sobre el origen del universo.

Nuestra galaxia y las galaxias

El descubrimiento y estudio de las estrellas variables (estrellas que cambian de brillo periódicamente), iniciado por Harlow Shapley (1885-1972), llevó a descubrir un tipo especial de ellas, las cefeidas, cuya característica era que los cambios de brillo estaban relacionados con su luminosidad real. Al conocer la luminosidad de un objeto celeste, basta aplicar la ley del cuadrado inverso ―que dice que el brillo disminuye según el cuadrado de la distancia― para calcular su distancia. Shapley encontró en 1917 que los cúmulos globulares, grupos de millones de estrellas que giran alrededor de los centros galácticos, estaban mucho más lejos del Sol que del centro de la galaxia. De esta manera, el sistema solar debía estar en la periferia, lejos del centro del universo, alrededor del cual giran los cúmulos globulares y los demás astros observados. Por ello, el Sol no estaba en el centro de la galaxia (como había creído William Herschel).

Shapley también creía que las nebulosas espirales, descubiertas en el siglo anterior por William Parsons, eran parte de nuestra galaxia. Edwin Hubble (1889-1953), el 19 de febrero de 1924, le escribió a Shapley, quien defendía la existencia de una única galaxia: "Seguramente le interesará saber que he hallado una variable cefeida en la nebulosa de Andrómeda". Así se reveló que las nebulosas espirales no eran simples cúmulos de gas dentro de la Vía Láctea, sino verdaderas galaxias independientes, o como Kant las describió, "universos isla". Hubble clasificó las galaxias según su apariencia, agrupándolas en tres clases (elípticas, espirales y espirales barradas).

Los descubrimientos de Hubble impulsaron el estudio de las nebulosas espirales. El joven Vesto Slipher, que trabajaba en el observatorio Lowell, encontró que estas nebulosas espirales tenían un corrimiento al rojo persistente en sus espectros (un objeto que se aleja del observador alarga las longitudes de onda que emite, moviéndose hacia el rojo en el espectro). Sin embargo, Slipher no encontró la explicación a su hallazgo. En un trabajo independiente, Hubble, al medir las distancias de 25 galaxias, encontró una correlación directa entre su distancia y el grado de corrimiento, o en otras palabras, la velocidad a la que se alejan.

Un rival importante de Hubble en el estudio de las galaxias fue Fritz Zwicky. Usando el telescopio del Observatorio del Monte Palomar, descubrió un gran número de galaxias compactas, formadas solo por el núcleo. Al estudiar su distribución, notó la tendencia de las galaxias a unirse en supercúmulos. Ya en 1933, Zwicky propuso la posible existencia de materia oscura: al observar las interacciones gravitacionales de algunas galaxias, notó que la materia visible era insuficiente para mantenerlas unidas, y estimó la presencia de una cantidad total de materia veinte veces mayor que la visible.

En 1934, tras el descubrimiento de los neutrones en laboratorios, Zwicky, junto con Baade, propusieron que las explosiones de supernovas podrían dejar un núcleo de neutrones como residuo, es decir, una "estrella de neutrones". Durante más de treinta años, su existencia se consideró pura especulación. Sin embargo, en 1967, Jocelyn Bell y Anthony Hewish detectaron señales de radio pulsantes de una dirección fija en el espacio. Tras más observaciones, se descubrió que las pulsaciones, que duraban unas 2 centésimas de segundo, se repetían con intervalos constantes de aproximadamente 1 segundo: las pulsaciones provenían de un púlsar, es decir, de una estrella de neutrones.

El descubrimiento de Plutón

El 18 de febrero de 1930, el astrónomo Clyde Tombaugh descubrió Plutón. En ese momento, se creía que las perturbaciones observadas en la órbita de Neptuno se debían a la existencia de otro planeta. Cuando Tombaugh descubrió Plutón, pensó que había resuelto el problema, pero estudios posteriores demostraron que Plutón era demasiado pequeño para causar tales perturbaciones.

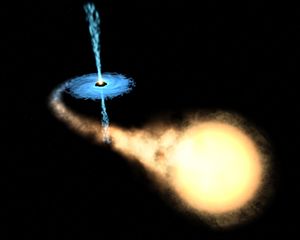

Los agujeros negros

La primera idea de un agujero negro fue propuesta en 1796 por Laplace, quien sugirió la existencia de estrellas "invisibles" porque eran tan masivas que la luz no podía escapar de ellas.

Cuando se introdujo la Relatividad General, la existencia de agujeros negros tuvo un apoyo teórico considerable. Karl Schwarzschild, usando las bases teóricas de la relatividad, postuló la existencia del "radio de Schwarzschild" o "horizonte de sucesos", una región alrededor de un agujero negro de la cual la luz no puede escapar. El radio de esa región depende de la masa del cuerpo.

Robert Oppenheimer demostró en 1939 cómo un cuerpo de gran masa, que había consumido su combustible, podría colapsar para formar un agujero negro. Su demostración, sin embargo, se mantuvo en la teoría hasta 1965, cuando se descubrió, a 7.000 años luz de la Tierra, un posible agujero negro, Cygnus X-1. Era un objeto demasiado grande para ser una estrella de neutrones y demasiado pequeño para ser una estrella normal.

El estado estacionario

Después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos Hoyle, Gold y Bondi propusieron de forma independiente un modelo de Universo estable.

Para no contradecir la ley de Hubble (que mostraba un universo en expansión), propusieron un Universo en movimiento, pero estacionario en su evolución, es decir, inmutable en el tiempo y uniforme. Su densidad, en lugar de disminuir como en el modelo en expansión, se mantendría constante gracias a una creación continua de materia de la "nada". Así se validaría el principio cosmológico perfecto, que propone un Universo uniforme en su distribución e igual en el tiempo, aceptando la igualdad de las leyes físicas en todos los lugares.

Fred Hoyle, un firme defensor del estado estacionario, también sugirió que el "combustible" nuclear de las estrellas era el helio, que habría formado diversos elementos en el núcleo de las estrellas, como carbono, oxígeno e incluso elementos pesados como el hierro.

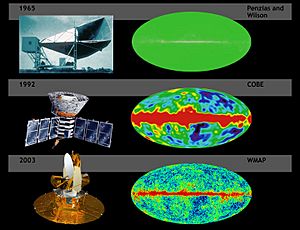

La radiación de fondo

En 1948, en la Universidad George Washington, Alpher, Gamow y Herman propusieron que, inmediatamente después del Big Bang, cuando el Universo tenía fracciones de segundo de vida, como resultado de la expansión, se debería haber producido una radiación cósmica de fondo, con un valor de 5 K. Además, Gamow propuso que el universo primordial era extremadamente caliente y que la expansión posterior, con la consiguiente bajada de temperaturas, habría "congelado" la composición de la materia primordial. Su cálculo fue confirmado más tarde por observaciones.

En 1965, Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson, de los Bell Telephone Laboratories en Nueva Jersey, mientras investigaban una perturbación continua en las comunicaciones, descubrieron una radiación constante, sin variaciones estacionales ni direcciones preferenciales. Casualmente, investigadores de la Universidad de Princeton conocieron los resultados de Penzias y Wilson, interpretando el descubrimiento como prueba de la existencia de radiación de fondo. Más tarde se confirmó que emitía a 3 K: era la confirmación de la existencia de la radiación que impregna el Universo, el llamado "eco del Big Bang". Este impactante descubrimiento reemplazó la teoría del estado estacionario y proporcionó una clara evidencia del origen y la expansión del Universo. Por este descubrimiento, Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel.

El desarrollo de la astronáutica

La astronomía se desarrolló aún más con el nacimiento de la astronáutica. Gracias a ella, se pudo comprender el universo de una manera más profunda y precisa. Con el lanzamiento de los primeros satélites artificiales, se descubrieron aspectos desconocidos del universo. El satélite Explorer 1 en 1958 descubrió los cinturones de van Allen. Con el mayor desarrollo de los programas espaciales, el campo de acción de la astronáutica se amplió con el envío de las primeras sondas espaciales a la Luna. Además del paso fundamental del alunizaje en 1969 (precedido por la exploración de las sondas automáticas Surveyor), también se lanzaron otras misiones para explorar el sistema solar: en 1961, la Unión Soviética envió las primeras sondas a Venus y Marte.

En 1965, la sonda estadounidense Mariner 4 fue la primera en sobrevolar Marte y transmitir imágenes. En 1971, la sonda soviética Venera 7 fue la primera en aterrizar en Venus, mientras que la posterior Venera 9 también envió imágenes de la superficie. Ese mismo año, el Mars 3 soviético aterrizó en Marte, pero no envió imágenes. Hubo que esperar hasta 1976 con el Programa Viking estadounidense para ver el planeta desde el suelo. Dos años antes, la sonda Mariner 10 llegó a Mercurio.

Gracias a las misiones interplanetarias del Programa Pioneer en 1973, la Pioneer 10 fue la primera sonda en enviar imágenes cercanas de Júpiter. El Pioneer 11 sobrevoló por primera vez Saturno en 1979. El inicio del Programa Voyager permitió un conocimiento detallado de los planetas gaseosos del sistema solar, y sobre todo el primer sobrevuelo de Urano en 1986 y de Neptuno en 1989 por la Voyager 2.

En 1986, gracias al paso cercano del cometa Halley, la sonda Giotto fue la que más se acercó al astro, tomando fotografías espectaculares. En los años noventa, la sonda Ulysses realizó las primeras observaciones de los polos del Sol.

Un renovado interés por la Luna y Marte ha llevado al lanzamiento de varios programas de exploración de estos cuerpos, con la intención de preparar futuros aterrizajes humanos en Marte.

El conocimiento astronómico se amplió significativamente con la puesta en órbita del Telescopio Espacial Hubble, que permitió ver más allá de los límites de los telescopios terrestres. Gracias a él, se descubrió que el universo se está expandiendo de forma acelerada y que, en las regiones del espacio profundo, es muy uniforme.

La teoría inflacionaria

En 1981, el físico Alan Guth (n.1947) propuso la teoría del universo inflacionario. Investigaciones de cosmólogos han llevado a entender que no toda la materia ejerce atracción gravitacional: se cree que a altas temperaturas y densidades existe materia que "antigravita". Con esta suposición, Guth propuso que en las primeras fracciones de segundo de vida del universo, precisamente entre 10−35 y 10−32 segundos después del Big Bang, la influencia de la antimateria favoreció una expansión muy acelerada. Esto podría explicar la aparente homogeneidad del Universo. Esta teoría aún necesita pruebas observacionales que la confirmen.

En 1998, tres equipos independientes de científicos descubrieron, analizando datos del telescopio Hubble relacionados con supernovas de tipo Ia, que el Universo no solo se estaba expandiendo, sino que su expansión se acelera. En 2011, este descubrimiento otorgó a los científicos Saul Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Reiss el Premio Nobel de Física.

Este descubrimiento, corroborado por las mediciones del Telescopio Spitzer, plantea un enorme problema cosmológico, ya que hasta hace poco se pensaba que la expansión era solo el resultado del impulso inicial del Big Bang. Hoy se supone que esta expansión acelerada depende de la energía oscura, que tendería a superar la gravedad natural entre galaxias con un efecto opuesto.

Teoría de cuerdas

La teoría de cuerdas es una teoría de la física que propone que la materia, la energía y, a veces, el espacio y el tiempo son en realidad manifestaciones de entidades físicas más pequeñas, llamadas cuerdas o D-branas, dependiendo del número de dimensiones en las que se desarrollan. Sus bases se sentaron en 1968 cuando el físico teórico Gabriele Veneziano, tratando de entender la fuerza nuclear fuerte, hizo un descubrimiento sorprendente. Encontró que una función de variables complejas creada por el matemático suizo Leonhard Euler, la función beta, encajaba perfectamente con los datos sobre la interacción fuerte. Al aplicar la función beta a la fuerza fuerte, la fórmula funcionó, pero nadie podía explicar por qué.

La teoría anula muchos aspectos de la física tradicional, proponiendo, entre otras cosas, la existencia de cuerdas gravitacionales que contienen 14 dimensiones. Aunque esta teoría puede explicar ciertos procesos aún poco claros sobre la estructura del universo, todavía no puede producir predicciones que puedan ser probadas experimentalmente. Por lo tanto, no hay confirmaciones claras de la teoría. Sin embargo, es una teoría muy activa y en rápido desarrollo.

El siglo XXI: El universo hoy y mañana

En la actualidad, sabemos que habitamos un planeta minúsculo en un sistema solar regido por el Sol, que está en el primer tercio de su vida. Nuestro sistema solar se encuentra en la periferia de la Vía Láctea, una galaxia espiral barrada con miles de millones de soles, que tiene un agujero negro supermasivo en su centro. La Vía Láctea forma parte de un grupo de galaxias llamado Grupo Local, que a su vez está dentro de un supercúmulo de galaxias. El universo está formado por miles de millones de galaxias como la Vía Láctea, tiene una edad estimada entre 13.500 y 13.900 millones de años, y su expansión se acelera constantemente.

Muchos avances científicos y técnicos abren nuevas ventanas al estudio del espacio. Contamos con poderosos telescopios terrestres y orbitales, algunas sondas interplanetarias están llegando a los confines del sistema solar, y algunos robots se encuentran en la superficie de otros mundos. Todo esto aumenta la capacidad del ser humano para conocer su entorno astronómico.

Planetas extrasolares

En 1992, se descubrieron dos exoplanetas alrededor de un pulsar. En 1995, Michel Mayor y Didier Queloz confirmaron la existencia del primer planeta extrasolar alrededor de una estrella similar al Sol. La noticia causó un gran impacto en el mundo científico. Desde entonces, la mejora de las técnicas de observación ha permitido un aumento exponencial de descubrimientos con métodos cada vez más precisos. El desarrollo de misiones espaciales específicas ha convertido la búsqueda de exoplanetas en uno de los temas de mayor interés astronómico. Se han descubierto varios planetas en el siglo XXI con el método de la velocidad radial, especialmente gigantes gaseosos. Con el lanzamiento de telescopios espaciales como el COROT y el telescopio espacial Kepler, se han descubierto miles de planetas usando el método del tránsito, aunque el Kepler solo observó una pequeña parte del cielo. El interés se ha centrado cada vez más en la búsqueda de planetas similares a la Tierra ubicados a una distancia adecuada de su estrella, en la llamada zona habitable, donde podría existir agua líquida en la superficie, una condición favorable para la vida. Se han descubierto sistemas planetarios muy diferentes al sistema solar, lo que pone en duda las teorías aceptadas sobre la formación planetaria.

Descubrimientos sobre el sistema solar

En enero de 2005, un grupo de astrónomos liderado por Michael E. Brown descubrió Eris. Al estar más allá de Plutón, Eris fue definido originalmente como el décimo planeta del sistema solar. Sin embargo, en 2006, tras una decisión de la Unión Astronómica Internacional, Eris fue clasificado como planeta enano, definición que también se aplicó a Plutón.

En 2015, dos sondas espaciales estadounidenses enviaron por primera vez imágenes cercanas de Ceres y Plutón.

El 11 de febrero de 2016, se anunció el descubrimiento de la onda gravitacional teorizada por Albert Einstein mediante la detección conjunta de los instrumentos LIGO y el interferómetro VIRGO.

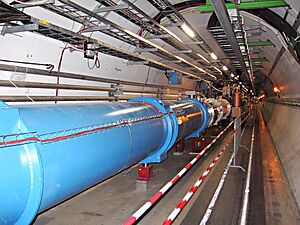

Presente y futuro

En el siglo XXI, los estudios en el campo cosmológico han recibido un impulso considerable gracias a nuevas técnicas e instrumentos. Hay pruebas de la existencia de la materia oscura, que se sospechaba desde hacía tiempo. También se descubrió que la energía oscura, responsable de la aceleración de la expansión del universo, constituye el 70% de toda la energía presente en el universo. La materia no bariónica es la mayor parte de la composición del universo, y el estudio de la física de partículas se ha convertido en un punto de gran interés para comprender la Edad del universo, su geometría y su destino final. La puesta en funcionamiento en 2008 del acelerador LHC del CERN permitió el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula elemental que solo se había teorizado antes y que es fundamental en el modelo estándar.

La sonda WMAP ha medido la radiación cósmica de fondo con gran precisión, estimando la edad del Universo en 13.700 millones de años y confirmando que el Universo está compuesto solo en un 4% por materia bariónica.

El sustituto del Telescopio Espacial Hubble, el Telescopio Espacial James Webb, gracias a las nuevas tecnologías y a su mayor diámetro, permitirá a partir de 2022 acercarse a las regiones del espacio profundo, intentando determinar las condiciones iniciales de formación del universo.

Galería de imágenes

-

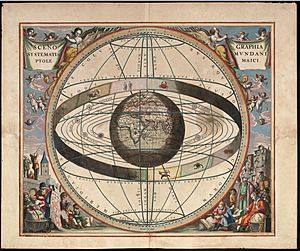

Ilustración de la teoría geocéntrica.

Véase también

En inglés: History of astronomy Facts for Kids

En inglés: History of astronomy Facts for Kids

- Anexo:Cronología de la astronomía

- Historia de la gnomónica

- Historia de la espectroscopia

- Historia del telescopio

- Historia de la observación de Marte

- Historia de la observación lunar

- Arqueoastronomía

- Gran historia