Astronomía maya para niños

La astronomía maya fue el estudio del cielo por parte de la antigua Civilización Maya en Mesoamérica. Observar las estrellas, la Luna, el Sol y los planetas era muy importante para su vida diaria y sus creencias. Aunque compartían algunas ideas con otras culturas de Mesoamérica, los mayas tenían características únicas.

Una de las cosas más especiales de los mayas fue su uso del calendario de Cuenta Larga. Este calendario les permitía hacer cálculos de tiempo muy largos. Durante el Período Clásico, los mayas desarrollaron una de las astronomías más precisas del mundo, ¡y eso que no tenían telescopios!

Los mayas hicieron cálculos muy exactos sobre los movimientos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. También calcularon con precisión los ciclos de la Luna, el Sol y estrellas como las Pléyades, a las que llamaban Tzab-ek (estrella cascabel). Esta estrella marcaba el inicio de algunas de sus fiestas importantes.

El calendario Tzol'kin de 260 días es un misterio. Algunos creen que se basa en el tiempo de desarrollo de un bebé humano, mientras que otros lo relacionan con ciclos de astros visibles desde la Tierra. Una idea es que su origen se relaciona con los días en que el Sol pasa directamente sobre la región de Chiapas en México y Guatemala, que tienen un intervalo de 260 días.

La Vía Láctea era muy importante en su forma de entender el universo. La llamaban Wakah Chan y la conectaban con el Xibalbá, que era el inframundo. Incluso hoy, los Kiche' de Guatemala la llaman Xibalbá be, o "camino al inframundo". Los mayas también tenían un Zodiaco basado en la Eclíptica, que es el camino que el Sol parece seguir a través de las constelaciones. Esto se puede ver en la Estela 10 de Tikal, la Estela 1 de Xultún (ambos en Guatemala) y en el Códice Grolier.

Los sacerdotes mayas eran quienes tenían el conocimiento de la astronomía. El pueblo los respetaba y seguía sus predicciones para organizar su vida. Gran parte de este conocimiento se mantuvo incluso después de la conquista, practicándose en secreto y mezclándose con los rituales diarios. Muchas de estas costumbres siguen vivas hoy.

Los sacerdotes conocían los movimientos de los cuerpos celestes y podían predecir eclipses y el recorrido de Venus. Esto les daba un poder especial, ya que el pueblo los veía conectados con los dioses. Muchas deidades tenían diferentes nombres y características. Por ejemplo, a Venus la llamaban Ah-Chicum-Ek', "la gran estrella de la mañana", y Xux ek, "la estrella avispa". La palabra maya para estrella es "ek" y es un apellido común en la región maya.

De los códices mayas que se conocen, el de Dresde es principalmente un libro sobre astronomía. En resumen, los mayas fueron famosos por sus escritos, arquitectura, arte y sus cálculos matemáticos, que estaban llenos de símbolos y representaciones sobre el pasado, presente y futuro de su sociedad.

Contenido

- El Cosmos Maya: Un Universo de Tres Niveles

- Calendarios: Maya y Europeo

- Fuentes de Información Astronómica Maya

- Cómo Observaban el Cielo los Mayas

- Observaciones Astronómicas Mayas

- El Sol: Su Viaje y los Solsticios

- La Luna: Sus Fases y Ciclos

- Mercurio: El Planeta Veloz

- Venus: La Estrella Brillante

- Marte: El Planeta Rojo

- Júpiter y Saturno: Los Gigantes Gaseosos

- Eclipses: Cuando el Sol o la Luna se Esconden

- Las Estrellas: Constelaciones y Animales

- La Vía Láctea: El Río de Estrellas

- Precesión de los Equinoccios: El Lento Baile de la Tierra

- Véase también

El Cosmos Maya: Un Universo de Tres Niveles

Los mayas imaginaban el universo dividido en tres partes, y cada parte tenía cuatro esquinas.

- En la parte de arriba estaba el cielo, que era como una gran bóveda. Los Bacabs (seres míticos) la sostenían. Aquí ocurrían los fenómenos astronómicos más importantes, como el viaje diario del Sol.

- En el nivel del medio estaba el mundo de los humanos, donde se desarrollaba toda su vida. La Tierra era vista como una gran superficie cuadrada, con sus esquinas apuntando a los puntos cardinales, donde se encontraban los pauahtunes (otros seres míticos).

- El nivel de abajo, bajo el agua, era el inframundo, llamado Xibalbá. En este lugar oscuro, el Sol luchaba contra seres y dioses del inframundo después de su viaje diurno. Al vencerlos, el Sol comenzaba de nuevo su viaje por el cielo, trayendo un nuevo día.

Calendarios: Maya y Europeo

Calendario Europeo: Una Historia de Ajustes

En el año 46 antes de nuestra era, Julio César decidió que el año tendría doce meses, sumando 365 días, con un día extra cada cuatro años (año bisiesto). Esto se conoció como el calendario Juliano. Sin embargo, el año solar real es un poco más corto (365.2422 días), así que con el tiempo hubo una diferencia.

En 1582, el Papa Gregorio XIII, con la ayuda del astrónomo italiano Aloysius Lilius, ajustó el calendario. Eliminaron diez días (del 5 al 14 de octubre de 1582) y cambiaron la regla de los años bisiestos. Ahora, los años de siglo (como 1700, 1800, 1900) solo serían bisiestos si eran divisibles por 400 (como 1600 y 2000). Este es el calendario Gregoriano que usamos hoy.

Los astrónomos usan ambos calendarios. Las fechas anteriores al 46 antes de nuestra era se convierten al calendario Juliano proléptico. Para los cálculos astronómicos, existe un año cero y los años anteriores son números negativos. Esto se llama datación astronómica. En la historia, no hay año cero; el año 1 antes de nuestra era es seguido por el año 1 de nuestra era.

Muchos expertos en la cultura maya convierten las fechas mayas al calendario Gregoriano proléptico. En este calendario, las fechas del calendario Juliano se ajustan como si el calendario Gregoriano siempre hubiera existido. Sin embargo, estas fechas deben convertirse a fechas astronómicas para estudiar la astronomía maya, ya que los astrónomos usan el calendario Juliano/Gregoriano. Las fechas Gregorianas prolépticas pueden ser diferentes de las fechas astronómicas. Por ejemplo, la fecha de la creación mítica en el calendario Maya es el 11 de agosto del 3114 antes de nuestra era en el calendario Gregoriano proléptico, pero es el 6 de septiembre del 3113 antes de nuestra era en el astronómico.

Calendarios Mayas: Tres Sistemas Clave

Los mayas tenían tres calendarios principales:

| Calendario | Días |

|---|---|

| Tzolk'en | 260 |

| Haab' | 365 |

| Baktun | 144.000 |

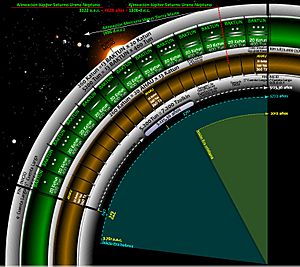

La Cuenta Larga: Midiendo Grandes Eras

La Cuenta Larga es un sistema de calendario que combina historia, astronomía, creencias sobre el universo y mitología. El inicio de la era actual en este sistema, el 13 de agosto del año 3114 antes de nuestra era, podría estar relacionado con el nacimiento mítico de Venus. Algunas ideas decían que esta era terminaba el 21 de diciembre de 2012, coincidiendo con el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Sin embargo, otros expertos han encontrado inscripciones en Palenque que mencionan períodos de tiempo aún más largos.

Este calendario es "vigesimal" porque se basa en el número 20. Por ejemplo, 20 días forman un ciclo llamado Vinal o Uinal, y 18 de estos forman un ciclo Tun. Veinte Tunes forman un Katun (casi 20 años), y 20 Katunes forman un Baktun (unos 394 años). Un Baktun es la decimotercera parte de la Cuenta Larga.

Tzolk'en: El Calendario Sagrado

El Tzolk'en es un calendario de 260 días. Se forma combinando 20 nombres de días con 13 números, creando un ciclo único de 260 combinaciones.

Haab': El Año Civil Maya

El Haab' es un año de 365 días. Está compuesto por 18 meses de 20 días cada uno, más un período final de 5 días adicionales que se consideraban especiales y a veces de mala suerte.

Cuando los calendarios Tzolk'en y Haab' completan un ciclo juntos, se le llama una ronda de calendario. Esta ronda se repite cada 18,980 días, lo que es aproximadamente cada 52 años. En el mito de la creación maya, la ronda de calendario era 4 Ahau y 8 Kumk'u. Cuando esta fecha volvía a ocurrir, se consideraba el fin de una ronda de calendario.

Conectando los Calendarios Maya y Europeo

Los calendarios maya y europeo se conectan usando el mismo día Juliano para la fecha del mito de la creación maya: 13.0.0.0.0, con 4 Ajaw, 8 Kumk'u. El día Juliano al mediodía en esta fecha era 584,283. Esta es la correlación GMT.

Fuentes de Información Astronómica Maya

Códices Mayas: Libros Antiguos de Conocimiento

Cuando los españoles llegaron, la cultura maya tenía muchos libros hechos de corteza de árbol doblada. Los conquistadores y misioneros, pensando que promovían una religión diferente, destruyeron muchos de estos libros. Un ejemplo triste fue la quema de muchos libros en Maní, Yucatán, por el Obispo Diego de Landa en julio de 1562.

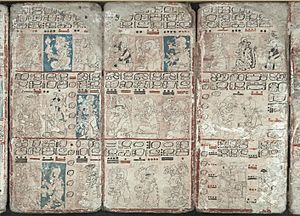

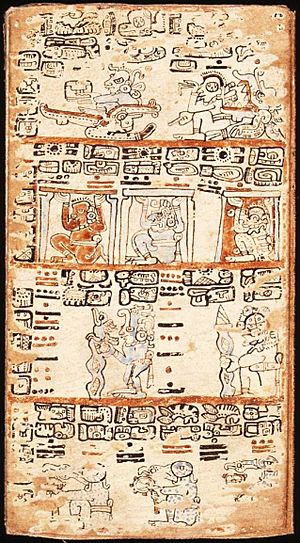

Hoy, solo se conocen cuatro de estos códices: el de Dresde, Madrid, París y Grolier.

- El Códice de Dresde es principalmente un almanaque astronómico.

- El Códice de Madrid contiene almanaques y horóscopos usados por los sacerdotes para ceremonias y adivinación, además de algunos datos astronómicos.

- El Códice de París tiene predicciones para los ciclos tunes y katunes (del Calendario de Cuenta Larga) y un zodiaco maya.

- El Códice Grolier es un almanaque de Venus.

Ernst Förstemann, un bibliotecario, fue quien descubrió que el Códice de Dresde era un almanaque astronómico y logró descifrarlo a principios del siglo XX.

Monumentos Mayas: Piedras que Hablan del Cielo

Estelas Mayas: Registros en Piedra

Los mayas levantaron muchas estelas, que eran grandes monumentos de piedra. Generalmente tenían una fecha de Cuenta Larga y a veces incluían información adicional. Esta información extra podía ser datos lunares, como el número de días en un ciclo lunar o la duración de las fases de la Luna. Algunas estelas incluso mencionaban un ciclo de 819 días, que podría estar relacionado con Júpiter.

En ocasiones, las estelas marcaban otros eventos astronómicos. Por ejemplo, la Estela E de Quiriguá (con fecha 9.17.0.0.0) podría ser un aviso de un eclipse. Un eclipse solar parcial fue visible en Mesoamérica dos días después de esa fecha, el viernes 2 de enero de 771 de nuestra era.

Inscripciones en Templos: Mensajes Celestes

Muchos templos mayas estaban decorados con textos jeroglíficos. Estos textos a menudo contenían información sobre calendarios y astronomía.

Cómo Observaban el Cielo los Mayas

La astronomía maya se basaba en la observación directa, sin telescopios. Los astrónomos estudiaban los puntos donde salían y se ponían los cuerpos celestes. A menudo, las ciudades mayas se construían siguiendo alineaciones con eventos y rutas astronómicas.

Muchos pozos encontrados en ruinas mayas también servían como observatorios para ver el paso del Sol por el cenit (el punto más alto en el cielo).

Uno de los lugares más estudiados para la astronomía maya es El Caracol en Chichén Itzá. El Caracol es un observatorio construido para seguir el camino de Venus durante el año. Una escalera que lleva a la estructura cilíndrica está ligeramente desviada para alinearse con el punto más al norte de Venus. La diagonal noreste-suroeste se alinea con la salida del Sol en el solsticio de verano y la puesta del Sol en el solsticio de invierno.

Observaciones Astronómicas Mayas

El Sol: Su Viaje y los Solsticios

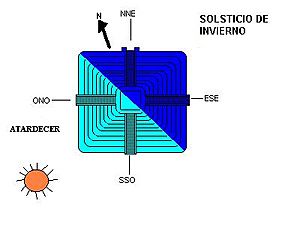

Los mayas conocían los solsticios (los días más largos y más cortos del año) y los equinoccios (cuando el día y la noche duran lo mismo). Muchos de sus edificios están alineados con estos eventos. Pero para ellos, los días de paso cenital eran aún más importantes. En las regiones cercanas al ecuador, el Sol pasa directamente sobre la Tierra dos veces al año. Muchas estructuras en templos mayas se construyeron para observar este fenómeno.

Los mayas sabían que su calendario Haab' de 365 días era un poco diferente del año Tropical (el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol) por unos 25 días cada año. En los monumentos mayas se encuentran diferentes cálculos para aproximar el año tropical. Uno de los más precisos indica que el año tropical es un día más largo que 365 días Haab' cada 1,508 días. Esto significa que un solsticio en una fecha específica del Haab' se repetirá después de 1,508 años Haab'.

El Año Tropical en los Códices Mayas

Los solsticios y equinoccios se describen en muchos almanaques y tablas en los códices mayas. El Códice de Dresde tiene tres tablas estacionales y cuatro almanaques relacionados. El Códice de Madrid tiene cinco almanaques solares, y el Códice de París posiblemente uno. Muchos de estos datan de los siglos IX y X.

El Códice de Dresde Las tablas en las páginas 61-69 combinan el Haab', los solsticios, los equinoccios, el ciclo de eclipses y el Portador de Año (0 Pop). La tabla se basa en el siglo X, pero incluye fechas de los siglos IV al XI.

El almanaque de la lluvia (páginas 29b a 30b) se refiere al Haab y al año tropical. Describe una ceremonia de lluvia en cuatro partes, similar a las de Yucatán.

La tabla Empalmada (páginas 31a a 39a) combina dos tablas. Incluye rituales, temas agrícolas y meteorológicos, y referencias a galaxias. Tiene fechas base de los siglos IV, IX y X.

El Almanaque del Quemador (páginas 33c a 39c) contiene las estaciones del ciclo del Quemador, un sistema para dividir el Tzolk'en. También se refiere a las estaciones de eclipses y del año tropical. Este almanaque cubre años antes y después de 1520.

El Almanaque Conyugal (páginas 22c a 23c) trata sobre las relaciones entre parejas de dioses y podría referirse al equinoccio de invierno. Además de las tablas astronómicas, el Códice de Dresde tiene dibujos de dioses y su relación con las posiciones de los planetas.

El Códice de Madrid Las páginas 10b,c – 11b,c del Códice de Madrid tienen dos almanaques similares a las tablas estacionales del Códice de Dresde. Uno de ellos data del año 925.

El almanaque Largo (páginas 12b a 18b) incluye dibujos del Haab, astronomía y lluvias. Contiene glifos de eclipses en fechas históricamente correctas, lo que permite datarlo en el año 924.

Las páginas 58c a 62c son un almanaque del año tropical de 1820 días. Un glifo asocia un equinoccio con Venus, datando el almanaque entre 890 y 962 de nuestra era.

El Almanaque de Pájaro (páginas 26c a 27c) tiene una estructura inusual. Uno de sus dibujos podría ser una referencia al equinoccio de invierno. No se puede datar.

El Códice de París Las páginas Katun (páginas 2–11) del Códice de París se centran en rituales para el final de los Katun. También mencionan eventos astronómicos históricos de los siglos V al VIII, incluyendo eclipses, referencias a Venus y su relación con constelaciones.

Los libros de Chilam Balam El Libro de Chilam Balam menciona específicamente el Medio Año, los solsticios y equinoccios.

Alineaciones en Construcciones Mayas

Anthony Aveni y Horst Hartung estudiaron las alineaciones de los edificios mayas. Descubrieron que la mayoría de las orientaciones están entre 8° y 18° al noreste, y muchas otras entre 14° y 25° al noreste. Creen que las orientaciones de 25° al sureste se alinean con la salida del Sol en el solsticio de invierno, y las de 25° al noroeste con la puesta del Sol en el solsticio de verano. Investigaciones posteriores han identificado varios grupos de orientaciones, la mayoría relacionadas con las salidas y puestas del Sol en fechas importantes para la agricultura.

El observatorio astronómico Caracol en Chichén Itzá está alineado con la salida del Sol en el solsticio de invierno y con la puesta del Sol en el solsticio de verano. Una de las ventanas en la torre redonda permite ver la puesta del Sol en los equinoccios. El Caracol también se usaba para observar el paso cenital del Sol.

Otros observatorios solares se encuentran en Uaxactun, Oxkintok y Yaxchilan.

La Luna: Sus Fases y Ciclos

Muchas inscripciones mayas incluyen datos sobre el número de días de las fases lunares y la posición de la Luna en un ciclo de seis fases.

Los astrónomos modernos consideran la Luna Nueva cuando el Sol y la Luna están en la misma posición en el cielo. Los mayas contaban el día cero del ciclo lunar cuando ya no se podía ver la Luna o cuando se empezaba a ver la delgada Luna creciente (en el sistema de Palenque). Con este sistema, el día cero de la cuenta lunar era aproximadamente dos días después de la Luna Nueva astronómica.

Mercurio: El Planeta Veloz

Las páginas 30c-33c del Códice de Dresde son un almanaque de Venus y Mercurio. La duración de 2340 días del almanaque es una buena aproximación de los períodos sinódicos (el tiempo que tarda un planeta en volver a la misma posición respecto al Sol y la Tierra) de Venus (4 x 585 días) y Mercurio (20 x 117 días). El almanaque también menciona el solsticio de verano y ceremonias del Haab del siglo X.

Venus: La Estrella Brillante

Venus era extremadamente importante para las culturas de Mesoamérica. Los mayas seguían sus ciclos con mucho cuidado.

Venus está más cerca del Sol que la Tierra, por lo que la "adelanta" en su órbita. Cuando pasa detrás del Sol (conjunción superior) o entre la Tierra y el Sol (conjunción inferior), no es visible. Es muy llamativa su desaparición como estrella de la tarde y su reaparición como estrella de la mañana unos ocho días después de la conjunción inferior. El ciclo de Venus dura unos 583.92 días, pero puede variar.

Códice Dresde El Códice de Dresde contiene un almanaque de Venus en las páginas 24 y 46 a 50. Este almanaque sigue el ciclo de Venus, anotando las fechas de sus primeras y últimas apariciones como "estrella de la mañana" y "estrella de la noche". Se ponía mucho énfasis en la primera aparición como "estrella de la mañana", ya que se consideraba un momento de peligro. El propósito principal de la tabla de Venus era advertir sobre la llegada de tiempos peligrosos. La tabla muestra los días Tzolk'en para los cuatro eventos de aparición/desaparición de Venus durante 65 ciclos consecutivos, un período de unos 104 años.

Como el período maya era de 584 días y el sinódico real de 583.92 días, se acumulaba un pequeño error con el tiempo.

Las páginas 8-59 del Códice de Dresde son una tabla planetaria que muestra los ciclos de Marte y Venus.

El Códice de Grolier El Códice Grolier lista fechas Tzolk'en para la aparición/desaparición de Venus para la mitad de los ciclos de Venus descritos en el Códice de Dresde.

Alineaciones en Construcciones El Caracol en Chichén Itzá tiene restos de ventanas por donde se podían ver las posiciones extremas de los planetas. Cuatro de las orientaciones principales de la plataforma inferior marcan los puntos del máximo desplazamiento horizontal de Venus durante el año. Las ventanas que quedan en la torre superior se alinean con las posiciones extremas de Venus en sus mayores declinaciones (distancia angular al ecuador celeste) norte y sur.

El edificio 22 en Copán es conocido como el templo de Venus por sus muchos símbolos de Venus. Tiene una ventana estrecha para observar los mayores alargamientos de Venus.

La orientación del Palacio del Gobernador en Uxmal es diferente a la de otros edificios. Su puerta apunta al sureste. Cerca, la pirámide principal de Cehtzuc permitía observar las puestas de Venus sobre el Palacio del Gobernador cuando el planeta alcanzaba sus extremos más al norte.

Inscripciones Se han encontrado inscripciones que registran fenómenos de Venus, como su primera aparición al amanecer o su mayor alargamiento. Los murales de Bonampak muestran la victoria del rey Chaan Muan sobre sus enemigos en una fecha que coincidió con la primera aparición de Venus al amanecer y el paso cenital del Sol.

Marte: El Planeta Rojo

El Códice de Dresde El Códice de Dresde contiene tres tablas de Marte, y hay un almanaque parcial de Marte en el Códice de Madrid.

Las páginas 43b a 45b del Códice de Dresde son una tabla de los 780 días del ciclo sinódico de Marte. Se destaca el período retrógrado, cuando el planeta es más brillante y visible por más tiempo. La tabla data del año 818. El texto menciona una estación de eclipse que coincidía con el movimiento de Marte.

Las tablas de agua superior e inferior en las páginas 69-74 del Códice de Dresde son diferentes. La tabla superior tiene 13 grupos de 54 días (702 días en total), que es el tiempo que Marte tarda en regresar a la misma posición en el cielo, incluyendo su período retrógrado. La tabla inferior de agua tiene 28 grupos de 65 días (1820 días en total). Esta tabla solo tiene una imagen, una escena de lluvia torrencial, que a veces se ha interpretado erróneamente como el fin del mundo. Su propósito era analizar ciclos culturales y naturales, como la siembra, la cosecha, las lluvias, los huracanes, los eclipses y la relación de la Vía Láctea con el horizonte.

Las páginas 8 a 59 del Códice de Dresde son una tabla planetaria que analiza los ciclos de Marte y Venus.

El Códice de Madrid La página 2a del Códice de Madrid es un almanaque del ciclo de Marte. Está muy dañada y podría ser parte de una tabla más grande.

Júpiter y Saturno: Los Gigantes Gaseosos

Saturno y especialmente Júpiter son dos de los objetos más brillantes en el cielo. Cuando la Tierra "adelanta" a estos planetas más grandes en su órbita, parece que se detienen y luego retroceden en su movimiento. Esto se llama movimiento retrógrado aparente.

Inscripciones Se ha descubierto que las fechas de muchas inscripciones que conmemoran eventos en Palenque coinciden con la salida de Júpiter de su punto estacionario. También se cree que las conjunciones cercanas de Júpiter, Saturno y/o Marte eran celebradas.

El panel 1 de Dumbarton Oaks, de Chiapas, tiene fechas separadas por 378 días, muy cerca del período sinódico de Saturno (378.1 días). Cada fecha ocurre unos días antes de que Saturno alcanzara su segundo punto estacionario antes de terminar su movimiento retrógrado.

Susan Milbrath ha relacionado el dios K (K'awil) con Júpiter. También conecta los ciclos de Júpiter y Saturno con los ciclos Katun de la Cuenta Larga. Milbrath cree que K'awil es el dios de los ciclos retrógrados de Júpiter y Saturno.

Códices Mayas No se han encontrado almanaques específicos de Júpiter o Saturno en los códices conocidos.

Eclipses: Cuando el Sol o la Luna se Esconden

El Códice de Dresde El Códice de Dresde en sus páginas 51 y 58 contiene tablas de eclipses. La tabla advierte sobre todos los eclipses solares y la mayoría de los lunares, pero no especifica cuáles serían visibles en las áreas mayas. La tabla abarca 405 fases lunares (unos 33 años) y estaba diseñada para ser reutilizada, con un sistema de corrección. Su fecha de inicio es del siglo VIII y tiene correcciones que permiten usarla hasta el siglo XVIII. La tabla también relaciona los eclipses con los ciclos de Venus, Mercurio y otros fenómenos celestes y estacionales.

Un eclipse puede ocurrir cuando la órbita de la Luna cruza la eclíptica. Esto sucede dos veces al año, en los puntos llamados nodos ascendente o descendente. Un eclipse puede ocurrir durante un período de 18 días antes o después de un nodo. Esto se conoce como una estación de eclipse.

El Códice de Madrid Las páginas 10a-13a del Códice de Madrid son un almanaque de eclipses similar al del Códice de Dresde. Se enfoca en las lluvias, sequías, el ciclo agrícola y cómo se relacionan con los eclipses.

El Códice de París Las páginas Katun (páginas 2–11) del Códice de París se centran en rituales para el final de los Katun. También contienen referencias a eventos astronómicos históricos de los siglos V al VIII, incluyendo eclipses, referencias a Venus y su relación con algunas constelaciones.

Inscripciones El gobernante Kan II de Caracol colocó el altar 21 en una cancha de juego de pelota. Las inscripciones en este altar marcan fechas importantes de los logros de sus antecesores y los suyos propios. Kan II usó fechas de fenómenos astronómicos importantes para marcar estos eventos, por ejemplo:

- 9.5.19.1.2 9 Ik 5 Uo – 14 de abril, 553, eclipse lunar total – Ascenso del gobernante Agua.

- 9.6.8.4.2 7 Ik 0 Zip – 27 de abril, 562, eclipse solar anular 8 días antes y eclipse lunar penumbral 7 días después – guerra contra Tikal.

- 9.7.19.10.0 1 Ahau 3 Pop – 13 de marzo, 593, eclipse solar parcial 5 días antes – juego de pelota.

Las Estrellas: Constelaciones y Animales

Los mayas identificaron 13 constelaciones a lo largo de la eclíptica. Estas constelaciones están en un almanaque del Códice de París. Cada constelación se asociaba con un animal. Estas representaciones de animales también aparecen en otros dos almanaques del Códice de Madrid, donde se relacionan con eclipses, Venus y rituales del Haab.

Códice de París En las páginas 21-24 del Códice de París se encuentra un almanaque zodiacal. Está hecho de cinco filas de 364 días cada una, divididas en 13 secciones de 28 días. Tiene dibujos de animales, incluyendo un escorpión, y glifos de eclipses. Data del siglo VIII.

Códice de Madrid El almanaque más largo del Códice de Madrid (páginas 65–72, 73b) es una colección de información sobre agricultura, ceremonias, rituales y otros temas. La información astronómica incluye referencias a eclipses, los ciclos de Venus y constelaciones zodiacales. Este almanaque se basa en el siglo XV.

La Vía Láctea: El Río de Estrellas

La Vía Láctea se ve como una banda de estrellas difusa en el cielo. Es el disco de nuestra propia galaxia, visto desde un lado. Aparece como una banda de luz que cruza todo el cielo. Su característica más grande es una nube de polvo que forma una grieta oscura en sus partes sur y occidental.

No hay almanaques o códices que hablen específicamente de la Vía Láctea, pero hay referencias a ella en almanaques que tratan otros fenómenos.

Precesión de los Equinoccios: El Lento Baile de la Tierra

Los equinoccios se mueven lentamente hacia el oeste a lo largo de la eclíptica en relación con las estrellas fijas. Este movimiento es opuesto al movimiento anual del Sol a lo largo de la eclíptica, y los equinoccios regresan a la misma posición aproximadamente cada 26,000 años.

Los "Números de Serpiente" en el Códice de Dresde (páginas 61-69) son una tabla de fechas escritas en forma de serpientes. Se cree que este intervalo es muy cercano a un múltiplo entero del Año sidéreo (el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol respecto a las estrellas fijas), lo que haría que el Sol regresara a la misma posición exacta contra el fondo de estrellas. Algunos piensan que esto es una observación de la precesión de los equinoccios y que la serie de la serpiente muestra cómo los mayas calcularon esto observando la posición de los eclipses lunares totales en puntos fijos a lo largo del año tropical.

Véase también

En inglés: Maya astronomy Facts for Kids

En inglés: Maya astronomy Facts for Kids