Empirismo para niños

El empirismo es una corriente de pensamiento que dice que la experiencia es la base de todo lo que sabemos. Para los que creen en el empirismo, nuestras ideas y el conocimiento que adquirimos vienen principalmente de lo que vemos, oímos, tocamos, olemos y saboreamos. Es decir, de nuestras percepciones sensoriales.

Esta forma de pensar se opone a la idea de que nacemos con ciertos conocimientos o que los obtenemos de la tradición. Para el empirismo más estricto, la experiencia no solo es el punto de partida de nuestro conocimiento, sino también lo que le da forma y lo limita. Todo lo que aprendemos empieza en el mundo sensible, y es ahí donde nuestras ideas encuentran su razón de ser.

La palabra "empirismo" viene del griego έμπειρία, que significa "experiencia". De ahí viene la palabra "experiencia" en latín y en español.

El empirismo, tal como lo conocemos hoy, surgió en la Edad Moderna. Sin embargo, sus raíces se encuentran en una forma de pensar que se desarrolló en el Reino Unido desde la Baja Edad Media. En la Antigüedad clásica, el conocimiento "empírico" era el que obtenían los médicos, arquitectos y artesanos a través de su trabajo práctico. Esto se diferenciaba del conocimiento teórico, que se veía como una forma de entender la verdad sin buscar una utilidad práctica.

A menudo, el empirismo se compara con el racionalismo, que es otra corriente filosófica. Hoy en día, la diferencia entre empirismo y racionalismo no se ve tan estricta como antes. Más bien, se consideran diferentes formas de abordar el conocimiento o de ver la vida.

El empirismo también se diferencia del historicismo. Mientras que el empirismo y el racionalismo se centran en cómo una persona individual adquiere conocimiento, el historicismo considera que los datos de los sentidos no se pueden entender sin tener en cuenta el momento histórico y cultural en que se observan.

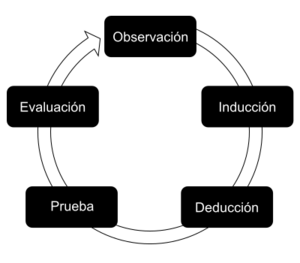

En el ámbito de la ciencia, el empirismo no es lo mismo que la investigación empírica. Aunque la mayoría de los científicos están de acuerdo en que los estudios deben basarse en la experiencia (ser empíricos), el empirismo es una forma específica de entender cómo se obtiene el conocimiento. El empirismo actual busca que los datos de la observación "hablen por sí mismos", mientras que otras ideas filosóficas critican esta postura.

El empirismo no solo se entiende por su historia en la filosofía, sino también por cómo ayuda a diferenciar las distintas formas de obtener conocimiento en la ciencia actual. Es una de las muchas ideas que compiten sobre cómo debemos buscar el saber.

Los filósofos empiristas más importantes de la Edad Moderna fueron John Locke, George Berkeley, David Hume y Francis Bacon.

Contenido

Historia del Empirismo

Orígenes del Pensamiento Empirista

El pensamiento empirista tiene raíces muy antiguas. Entre los años 600 y 200 antes de Cristo, en la India, la escuela de filosofía Vaisheshika decía que la percepción y la inferencia (sacar conclusiones) eran las únicas formas confiables de obtener conocimiento. Otra escuela, la Chárvaka, pensaba de forma similar, afirmando que solo la percepción es una fuente segura de conocimiento.

También en Oriente, las ideas de Buda sobre el conocimiento tenían un enfoque empírico.

Aquí nos centraremos en cómo evolucionó el pensamiento filosófico en Occidente.

El Empirismo en la Antigüedad Clásica

En la Antigüedad clásica, había una clara diferencia entre:

- El conocimiento que se obtenía de la experiencia y que servía para crear cosas útiles, como las "artes" y "oficios" (lo que hoy llamaríamos técnica y trabajo productivo).

- El conocimiento teórico, que buscaba la verdad por sí misma, sin una utilidad práctica. Este incluía la ciencia (el estudio de las causas y principios de la realidad, o metafísica) y la praxis (el conocimiento práctico para lograr el bien y la felicidad, tanto individual como social, es decir, la Ética y la política).

En esa época, el conocimiento teórico y práctico, que se consideraba universal y necesario, era independiente de la experiencia y formaba la sabiduría. La Metafísica era la máxima expresión de la verdad, y el ideal de vida era el del sabio, que buscaba la felicidad.

Esta separación entre el conocimiento y el trabajo manual se debía a que las artes y oficios eran tareas de esclavos o comerciantes. La "sabiduría" (filosofía) era para la nobleza y los hombres libres.

En la Atenas clásica, surgieron dos formas de pensar que se mantendrían en la historia de la filosofía occidental: el racionalismo y el empirismo. Estas dos formas de pensar reflejan diferentes maneras de ver el propósito del pensamiento y el sentido de la vida.

Los primeros en tener una actitud claramente empirista fueron los sofistas. Ellos no estaban de acuerdo con las ideas racionalistas sobre el mundo natural que tenían filósofos anteriores como Platón. En cambio, se enfocaron en temas más cercanos al ser humano y la sociedad. Para ellos, el valor de la verdad estaba ligado a la experiencia concreta y al ejercicio del poder. El sofista Protágoras decía que todas las sensaciones son igual de verdaderas.

Este empirismo se interesaba mucho por la retórica, que era el arte de hablar bien y convencer, algo esencial para la vida política en Atenas.

Aristóteles y la Experiencia

Aristóteles fue un filósofo que valoró mucho la experiencia como fuente de conocimiento, aunque la consideraba menos importante que el conocimiento teórico. En su obra Metafísica, Aristóteles explica que el conocimiento es un proceso:

- Primero, compartimos con los animales la capacidad de sentir y recordar, lo que nos da experiencia. La acumulación de experiencia nos hace "expertos".

- Luego, al unir la experiencia con la reflexión, nos convertimos en "artesanos" o técnicos (como médicos o arquitectos).

- Finalmente, la mente humana puede elevarse a los fundamentos de estos conocimientos, buscando las causas y los primeros principios. Esto es lo que nos acerca a los dioses, el saber de una "ciencia primera" (la Metafísica). Esto solo era posible en una sociedad donde las necesidades básicas estaban cubiertas, permitiendo a los "hombres libres" dedicarse al pensamiento.

Aristóteles era principalmente un filósofo racionalista, como buen alumno de Platón. Creía en un conocimiento metafísico de la realidad y creó un sistema lógico (el silogismo) que garantizaba que, si se partía de verdades, se llegaría a nuevas verdades.

Sin embargo, Aristóteles también fue el primero en reflexionar sobre el valor del conocimiento que viene de la experiencia y de los razonamientos inductivos, es decir, la ciencia basada en la "observación de la naturaleza", como la biología o la medicina.

La idea de la tabula rasa (una "tabla en blanco") sugiere que la mente nace vacía y la experiencia va dejando sus marcas. Esto significa que los seres humanos no tienen ideas innatas. Aristóteles decía que lo que la mente piensa debe estar en ella como las letras en una tablilla sin escribir. Aunque su explicación no era puramente empirista en el sentido moderno, sí le daba más importancia a la percepción sensorial que Platón.

El Helenismo y el Conocimiento Práctico

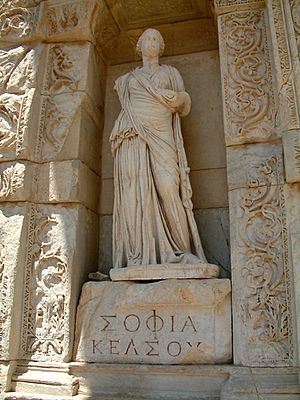

La influencia de los artesanos en la creación de teorías prácticas siempre estuvo presente, especialmente en el período helenístico y durante el Imperio romano. En estas épocas, las "artes" (como la construcción de ciudades, carreteras y puentes) fueron muy importantes.

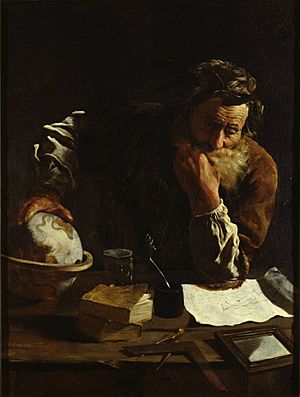

Hipócrates de Cos es considerado el padre de la medicina, ya que cambió la forma de entender la salud y la enfermedad, separándola de la magia.

Otros nombres importantes de la cultura clásica que valoraron la experiencia fueron Arquímedes, Vitruvio (que escribió un tratado de arquitectura) y Galeno (un médico destacado).

Conceptos y Experiencia en la Antigüedad

Los griegos diferenciaron el conocimiento de la razón, que usa conceptos universales para muchos objetos, del conocimiento de la experiencia, que usa los sentidos para conocer solo lo individual y concreto.

La forma en que se entienden los conceptos y su relación con lo que percibimos, y cómo ambos se relacionan con la realidad, es la base de las actitudes racionalista y empirista.

- Si los conceptos representan la "esencia" inmutable de las cosas, el conocimiento es universal y necesario, y por lo tanto objetivo y científico. Esta es la base del racionalismo.

- Si el concepto depende más de la experiencia sensible, el conocimiento es individual y subjetivo. Los conceptos y las palabras son convencionales, generalizaciones de experiencias compartidas.

Para el empirismo, los conceptos no garantizan un conocimiento objetivo, por lo que la ciencia tiene un valor relativo, justificado por la generalización de experiencias comunes.

La frase "El hombre es la medida de todas las cosas", atribuida a Protágoras, resume esta idea.

La tradición más racionalista incluye a filósofos como Platón y Aristóteles, y se relaciona con el pensamiento cristiano. La tradición más empirista incluye a los sofistas y escépticos.

Artistipo creía que todo conocimiento viene de la sensación inmediata. Podemos estar seguros de nuestras experiencias sensoriales, pero no de la naturaleza de los objetos que las causan.

Epicuro pensaba que las percepciones eran el resultado de átomos que se desprenden de los cuerpos y llegan a nuestros sentidos. Estas percepciones son verdaderas y son la base del conocimiento.

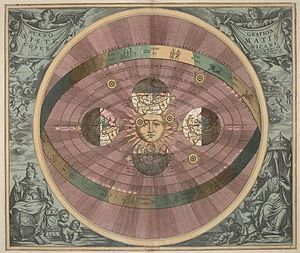

Ptolomeo, el astrónomo que propuso el modelo geocéntrico del universo, es un ejemplo de empirismo en la antigüedad. Aunque heredó ideas de Platón y Aristóteles, su método era empírico. Estudió muchos datos sobre el movimiento de los planetas para crear un modelo que explicara sus posiciones pasadas y predijera las futuras.

El Empirismo en la Edad Media

En Occidente, tras la caída del Imperio romano, el conocimiento se refugió en los monasterios y fue controlado por la Iglesia. El pensamiento cristiano adoptó el platonismo porque se adaptaba a la creencia en un Dios único y creador.

A partir del siglo XI, gracias a los árabes, se recuperaron las obras de Aristóteles en Occidente. Pensadores como Al-Farabi, Avicena y Averroes fueron importantes en este proceso, así como la Escuela de Traductores de Toledo.

La discusión en la Universidad de París sobre la realidad de los conceptos universales (el nominalismo) aumentó el interés por la "valoración de la experiencia".

Esta revalorización de la experiencia y la "importancia del conocimiento individual" se dio a partir del siglo XIII, especialmente por la orden franciscana y la Universidad de Oxford.

Los franciscanos destacaron la importancia de lo individual y valoraron la experiencia del mundo como una forma de conocimiento que ilumina el camino hacia Dios. Pensadores como Roger Bacon, Duns Scoto y Guillermo de Ockham fueron clave en esta corriente.

En contraste, los dominicos (en la Universidad de París) defendieron un realismo moderado, manteniendo la importancia de los universales. Tomás de Aquino, un dominico, promovió un aristotelismo cristiano que tuvo mucha influencia en la Iglesia.

El nominalismo trajo una visión crítica sobre el valor de los conceptos y el lenguaje.

Frente a los argumentos de Aristóteles, Guillermo de Ockham propuso un principio conocido como la navaja de Ockham: Non sunt multiplicanda entia sine necessitate ("no hay que multiplicar las entidades sin necesidad"). Esto significa que debemos preferir las explicaciones más sencillas y cercanas a la experiencia, en lugar de recurrir a ideas complicadas o imaginativas.

En París, Nicolás Oresme criticó la teoría del movimiento de Aristóteles. Estudió el movimiento relacionando distancias y tiempo, acercándose a los conceptos de velocidad y aceleración. Esto fue un paso importante para el estudio del movimiento con matemáticas, que impulsaría la ciencia en los siglos XVI y XVII.

Jean Buridan y su teoría del ímpetu analizaron la permanencia del movimiento después de que la causa inicial actuara, como en el caso de los proyectiles. Esto fue un antecedente clave para el principio de inercia en la ciencia moderna.

El Empirismo en el Renacimiento

Los grandes descubrimientos de la época (la brújula, la pólvora, la imprenta, el continente americano) ampliaron enormemente el mundo conocido y cambiaron la forma de organizar la sociedad y transmitir la cultura.

Este proceso de renovación fue muy importante en el Renacimiento. La sustitución del ábaco por el algoritmo en los cálculos fue crucial, gracias a la aportación árabe del sistema de numeración decimal y el cero. Esto facilitó el comercio y el desarrollo de las ciudades.

El conocimiento se independizó del control de la Iglesia en las ciudades. La influencia de artistas y artesanos, especialmente en la arquitectura y la metalurgia (para las nuevas armas con pólvora), hizo que la experiencia como fuente de conocimiento adquiriera un valor social que antes no tenía.

El descubrimiento de América y la idea del heliocentrismo (la Tierra gira alrededor del Sol, propuesta por Copérnico) cuestionaron la visión medieval del mundo y la física de Aristóteles.

El poder social pasó de la nobleza a la burguesía, que basaba su poder en el dinero. Los reyes dependían de los préstamos de los banqueros para mantener sus ejércitos.

El Humanismo del Renacimiento no aceptaba el "argumento de autoridad". Artistas, investigadores y pensadores reclamaban libertad, lo que impulsó la valoración de la experiencia y la experimentación. El conocimiento adquirió un nuevo propósito: "conocer para dominar la naturaleza".

Leonardo da Vinci, a pesar de no haber ido a la universidad, valoraba mucho la experiencia: "Soy completamente consciente de que hay gente presuntuosa que cree tener razón en desacreditarme por no ser un hombre culto ¡Qué locos! [...] No saben que mis materiales tienen más valor porque derivan de la experiencia antes que de las palabras de otros, y la experiencia es la maestra de quienes han escrito con acierto."

Figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel abrieron el camino a nuevas formas de pensar. Pensadores como Luis Vives y Erasmo ayudaron a superar la idea de que la autoridad (como la Iglesia) era la única fuente de verdad, lo que liberó el horizonte del conocimiento.

El Empirismo en la Edad Moderna

La filosofía de Aristóteles entró en crisis con la teoría heliocéntrica y los avances científicos que usaban nuevos métodos de investigación, como el método de Galileo.

La ciencia buscaba "descubrir las leyes de la naturaleza para dominarla". ¿Cómo se puede llegar a conocer las leyes generales de la naturaleza a partir de la experiencia?

- Surgieron dos modelos de método de investigación: el de Francis Bacon y el de Descartes.

- También, dos modelos de pensamiento filosófico: el Racionalismo y el Empirismo.

El empirismo se suele situar en este contexto de oposición al racionalismo. A menudo se habla del "empirismo inglés" (con Francis Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume) en contraste con el "racionalismo continental" (con Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz, Christian Wolff).

En esta oposición, el problema principal era si existían o no las ideas innatas.

Según Descartes, el entendimiento se basa en intuiciones evidentes que Dios puso en la naturaleza humana, como ideas innatas o principios del pensamiento. A partir de ellas, se pueden establecer relaciones lógicas entre las ideas que vienen de la experiencia.

Este modo de pensar, que relaciona ideas mediante el análisis, dio grandes resultados en el progreso del cálculo matemático para descubrir y describir las leyes de la naturaleza, especialmente en la Física y la astronomía.

Después del desarrollo del cálculo en el Renacimiento y del álgebra, fue posible calcular el movimiento de los proyectiles (por Tartaglia), la caída de los cuerpos (por Galileo), la variación de presión (por Torricelli), y la prensa hidráulica y el cálculo de probabilidades (por Pascal). Kepler predijo el movimiento de los planetas. Este proceso culminó con Descartes, Pascal, Leibniz e Newton. Estos dos últimos, con el cálculo infinitesimal, abrieron enormes posibilidades para aplicar las matemáticas a los cambios continuos en la naturaleza. La obra de Newton fue un resumen de lo que significaría la ciencia física durante los siglos siguientes.

Basándose en este proceso de reflexión matemática, Descartes propuso su "método" de investigación científica. Una ciencia que garantiza la verdad por la sucesión de evidencias con certeza que se establecen siguiendo las reglas del método.

Estas verdades se corresponden con la realidad del mundo porque una de las ideas innatas principales es la idea de Dios como un ser Perfecto y Bueno, que no puede engañarnos.

Los principales racionalistas son: Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz, Wolff, Pascal y el grupo de Port Royal en Francia.

El Empirismo Inglés

John Locke respondió al racionalismo continental de René Descartes con su obra Ensayo sobre el entendimiento humano (1689).

Locke decía que el único conocimiento que los humanos pueden tener es el conocimiento a posteriori (es decir, el que se basa en la experiencia). Es famosa su idea de que la mente humana es una Tabula rasa o "hoja en blanco", donde se escriben las experiencias que vienen de los sentidos a medida que la persona vive.

Según Locke, nuestras ideas provienen de dos fuentes: la sensación (de los sentidos) y la reflexión (de las operaciones mentales como pensar o recordar). En ambas, hay "ideas simples" y "ideas complejas". Las ideas simples se forman pasivamente en la mente a partir de la sensación. Las ideas complejas se crean al combinar, comparar o abstraer ideas simples. Por ejemplo, la idea de un cuerno y la de un caballo son ideas simples, pero al unirlas para formar un unicornio, se convierten en una idea compleja. Para Locke, nuestro conocimiento de las cosas es una percepción de ideas que concuerdan o no, siguiendo unas leyes de asociación de ideas.

Pero considerar ideas como la "sustancia" o la "causa" como "ideas complejas" cambia por completo la base de la filosofía tradicional.

Una generación después, el obispo irlandés George Berkeley (1685-1753) llevó el empirismo a un extremo. Él decía que los objetos solo existen si son percibidos (Esse est percipi, "ser es ser percibido"). Si ningún humano percibiera un objeto, Dios sería quien lo percibiría. Para Berkeley, la percepción es la base de la existencia. Estas ideas se acercan más al Idealismo.

Por su parte, David Hume redujo todo conocimiento a "impresiones" e "ideas". Distinguió dos tipos de verdades: "verdades de hecho" y "relación de ideas". Toda idea debe poder reducirse a una impresión correspondiente. Si una idea surge de la relación entre ideas, su contenido de realidad debe depender de las impresiones que la originan. Si no se encuentran esas impresiones, la idea debe ser rechazada como producto de la imaginación sin contenido real. Esto ocurre con la idea de sustancia y la idea de causa.

Un conjunto de impresiones genera una asociación de ideas sobre un hecho y un juicio al respecto. Por ejemplo, un asesinato no puede reducirse a una impresión. Es una relación de ideas: la idea de matar a un hombre (recuerdo de una impresión) junto con la idea del "desagrado que produce" en la conciencia (como impresión interna) se asocia en una nueva idea: "asesinato", que expresa un juicio moral. El asesinato es "malo" como apreciación subjetiva, pero no tiene contenido de conocimiento verdadero o falso.

De la misma manera, la noción de causa no puede reducirse a una impresión; surge de la relación entre ideas. Para Hume, la relación causal se establece por una "sucesión constante de impresiones" que generan en el ser humano un "hábito" o "costumbre".

Cuando ponemos un recipiente con agua al fuego, siempre se calienta. La conciencia asocia estas dos impresiones sucesivas como ideas (poner el agua al fuego y que se caliente). Esta asociación forma una nueva idea, la idea de causa, cuya base es la expectativa de que, como siempre ha sucedido, "el fuego calienta el agua".

Pero no podemos encontrar ninguna impresión que se relacione directamente con la idea de causa. Y el contenido real de una idea solo tiene sentido si se deriva de una impresión. La idea de causa, entonces, es algo puramente subjetivo, resultado de la asociación mental de dos impresiones sucesivas cuya conexión no es evidente.

Lo Analítico y lo Sintético, lo A Priori y A Posteriori

Las consecuencias de la idea de causa de Hume para el conocimiento científico eran muy importantes. Llevaban a un escepticismo, ya que nunca podríamos conocer el fundamento de nuestras impresiones, y el conocimiento de la experiencia nunca nos permitiría salir de un subjetivismo incompatible con la ciencia.

Sin embargo, la ciencia del siglo XVII estaba teniendo un éxito innegable en el conocimiento de las leyes de la naturaleza y en su dominio a través de aplicaciones técnicas.

La crítica de Hume a la noción de causa hizo que Kant, que hasta entonces era racionalista, "despertara de su sueño dogmático". Toda su obra crítica intentó superar esta idea que hacía inviable el conocimiento científico.

El empirismo de Locke y Hume llevó a lo que se llamó asociacionismo, que reducía el conocimiento a un psicologismo.

La ciencia tradicional, desde los griegos hasta la Edad Moderna, se basaba en conceptos. Era independiente de la experiencia (lo que en la Edad Moderna se llamó a priori).

El conocimiento verdadero era posible porque el objeto de la experiencia se consideraba una realidad objetiva que originaba el conocimiento. La experiencia garantizaba la existencia de lo percibido. Los conceptos, si se derivaban válidamente de la experiencia, conectaban el conocimiento universal con la realidad.

Se asumía que el entendimiento podía intuir la "esencia" universal de las cosas percibidas. La razón analizaba los conceptos, los clasificaba y los relacionaba usando la Lógica y los silogismos, obteniendo conclusiones aplicables a los objetos reales con garantía de verdad científica. El resultado era una ciencia de las cualidades, como la ciencia aristotélica.

Esta ciencia era universal porque trataba conceptos universales, y necesaria porque se basaba en intuiciones verdaderas de las cualidades de los objetos. Era una ciencia "cualitativa" y "a priori", donde la experiencia tenía un papel secundario.

Pero el punto de partida de la reflexión filosófica a partir de Descartes cambió radicalmente, tanto para racionalistas como para empiristas:

- Lo que se daba no era el objeto de la experiencia, sino la conciencia del "yo" como sujeto pensante.

- El objeto era una "impresión" o "idea" de la conciencia. El entendimiento operaba con ideas.

- Al no haber intuición de la realidad en lo sensible percibido, no había garantía de que la relación entre idea y objeto tuviera un fundamento objetivo. Esta relación se volvió problemática.

El racionalismo intentó justificar la ciencia a través de las ideas innatas y la idea de Dios, pero el argumento no fue convincente.

El empirismo valoraba la ciencia como un hecho inexplicable, con un fundamento meramente ocasional y probable, basado en una inducción subjetiva y habitual.

¿Qué garantía podemos tener de que las conexiones entre las ideas se correspondan con las conexiones de la realidad?

Pero la ciencia en la Edad Moderna era un hecho. Había logrado un método y un éxito innegable en el dominio de la naturaleza y en sus aplicaciones prácticas, gracias al cálculo matemático. Una ciencia basada en la "cantidad" y la "medida", y en las relaciones matemáticas que permitían establecer "hipótesis explicativas" confirmadas por la experiencia y los experimentos.

Ni los racionalistas ni los empiristas encontraron una razón suficiente para las propiedades de este conocimiento:

- Como analítico y a priori, era independiente de la experiencia. Por eso se podían deducir consecuencias a partir de conceptos obtenidos a priori por la razón, como hipótesis y análisis matemáticos. Estas consecuencias se verificaban después en la experiencia mediante los experimentos.

- Pero era sintético, porque no podía reducirse a verdades de razón puramente analíticas. Los experimentos mostraban que las consecuencias deducidas ampliaban el conocimiento, pues explicaban el fundamento de la experiencia.

| La ciencia cuantitativa y deductiva mediante análisis matemático muestra éxitos indudables en la Edad Moderna: |

|---|

* Galileo predice mediante deducción matemática que la "aceleración" en la caída de los cuerpos es "constante" y, estudiando la trayectoria de la luz, inventa el telescopio.

|

¿Cómo es posible que un simple concepto del entendimiento o un cálculo matemático, productos de la razón humana, puedan determinar o predecir los hechos de la experiencia?

| Las leyes de la ciencia no pueden ser analíticas, o a priori. |

|---|

| No cabe duda de que las leyes científicas no son analíticas y amplían el conocimiento. Es evidente que del concepto de «cuerpo» como ser material y perceptible por los sentidos no se sigue por análisis del concepto, sin más consideración, la ley: "Todos los cuerpos se atraen en razón directa de sus masas y en razón inversa al cuadrado de sus distancias". |

| Las leyes de la ciencia no pueden ser sintéticas o a posteriori. |

|---|

| Pero la experiencia o experimento, por ser siempre individual y sometido a condiciones, no puede servir de fundamento que nos permita asegurar que dicha experiencia, o resultado del experimento, es consecuencia de una ley de la Naturaleza. |

Este es el problema de las relaciones entre la ciencia y la experiencia al que ni el racionalismo ni el empirismo daban una respuesta convincente.

La Solución de Kant

Immanuel Kant intentó unir el conocimiento científico universal y necesario con verdades que no fueran solo formales, sino también materiales. Para ello, buscó justificar la existencia de "juicios sintéticos a priori", que serían los juicios propios de la ciencia: universales y necesarios (por ser a priori), pero sintéticos porque amplían el conocimiento en su contenido material, superando las limitaciones de las verdades de razón.

Para justificar estos juicios, Kant rechazó la idea de que el entendimiento es una "tabla rasa" que solo recibe información pasivamente. También rechazó la capacidad de intuición del entendimiento.

En cambio, afirmó que el entendimiento es activo. Consideró que la intuición viene de la sensibilidad y que los conceptos son elaboraciones del propio entendimiento, sirviendo para justificar el conocimiento científico. Al mismo tiempo, a partir de estas condiciones no empíricas (a priori), se pueden determinar las condiciones generales de la experiencia, lo que permite la predicción científica en el dominio de la naturaleza.

El conocimiento, según Kant, se expresa en enunciados (o juicios):

| Verdad | Condición | Origen | Juicio | Ejemplo |

|---|---|---|---|---|

| Verdad de hecho | Contingente y particular | A posteriori; depende de la experiencia | Sintético: amplía el conocimiento. El predicado no está contenido en la noción del sujeto | Tengo un libro entre las manos |

| Verdad de razón | Necesaria y universal | A priori; no depende de la experiencia | Analítico: El predicado se encuentra en la noción del sujeto | Todos los mamíferos son animales |

| Verdad científica | Universal y necesaria | A priori; no depende de la experiencia, pero únicamente se aplica a la experiencia | Sintético a priori: amplía el conocimiento. Solo aplicable a los fenómenos | Los cuerpos se atraen en razón directa de sus masas y en razón inversa al cuadrado de sus distancias |

Pero la cuestión de estos juicios es menos importante que el problema que Kant plantea sobre los límites del conocimiento.

Los juicios sintéticos a priori, es decir, la ciencia, solo son posibles en relación con lo fenoménico, es decir, el campo de la experiencia posible. La realidad como noúmeno solo puede ser pensada, no conocida.

La evidencia es un producto de la conciencia respecto a su percepción, idea o concepto, y está desconectada de lo real:

- Si no podemos ir más allá de nuestra propia conciencia, ¿qué relación hay entre lo real y nuestra percepción? ¿Es una relación causal?

- Si la causa es una relación de ideas (como dice Hume) o un concepto a priori (como dice Kant), no podemos conocer lo real. ¿Qué es entonces lo real para poder ser comprendido como causa?

- Si, según los empiristas, no podemos distinguir el mundo percibido del mundo exterior, ¿por qué, sin embargo, surge inevitablemente la pregunta por un mundo exterior al pensamiento?

Este es el problema esencial para el estado del conocimiento científico.

El Empirismo en la Edad Contemporánea

Como reacción a las ideas muy especulativas de los idealismos que surgieron de la filosofía kantiana, el siglo XIX dio lugar a un empirismo científico. Este se caracterizó por rechazar cualquier tipo de especulación metafísica, considerándola el principal enemigo de la ciencia y la filosofía. Sin referirse a las ideas innatas ni al asociacionismo de pensadores anteriores, este empirismo superó el escepticismo del empirismo clásico, aceptando la ciencia como un hecho basado en la propia experiencia. Una ciencia que, unida a la técnica, forma una unidad científico-técnica.

Este es el rasgo esencial que caracteriza a muchos autores y escuelas bajo el concepto del positivismo, de clara inspiración empirista.

Positivismo: La Ciencia de los Hechos

El positivismo o filosofía positiva es una teoría filosófica que se presenta como una alternativa epistemológica tanto al empirismo como al racionalismo. Sostiene que todo conocimiento verdadero se limita a la interpretación de los hallazgos «positivos», es decir, reales, perceptibles por los sentidos y verificables. Según esta postura, todo conocimiento genuino es o bien positivo —a posteriori y derivado exclusivamente de la experiencia de los fenómenos y de sus propiedades y relaciones— o bien verdadero por definición, es decir, analítico y tautológico. Así, la información derivada de la experiencia sensorial, interpretada a través de la razón y la lógica, constituye la fuente exclusiva de todo conocimiento cierto. Los datos verificados (hechos positivos) recibidos de los sentidos son conocidos como evidencia empírica; así pues, el positivismo es la evolución lógica del empirismo.

Esta línea de pensamiento se encuentra ya en la antigüedad griega. Como un nuevo desarrollo del siglo XIX, se contrapuso a las visiones escolásticas tradicionalmente imperantes de una filosofía trascendental. Estas últimas perspectivas afirmaban, en cambio, que el conocimiento se genera por propiedades eternamente válidas —y, en últimas, creadas por Dios— de la mente o la razón. Esto podría demostrarse sobre la base de resultados positivos.

En el contexto de los inventos, descubrimientos y la expansión del conocimiento científico durante el Renacimiento, estos intentos tradicionales de explicación filosófico-religiosa se habían vuelto cuestionables desde hacía ya un buen tiempo. Esto probablemente condujo a la exigencia del positivismo respecto a que los hallazgos positivos fueran interpretados sin apelar a explicaciones teológicas o metafísicas, en contraste con la práctica habitual hasta entonces.

Posteriormente surgieron diferentes aproximaciones positivistas, asociadas, entre otros, a los siguientes filósofos: Henri de Saint-Simon (1760-1825) Auguste Comte (1798-1857), Hippolyte Taine (1828-1893), Jean-Marie Guyau (1854-1888), Jeremy Bentham (1748-1832), James Mill (1773-1836), John Stuart Mill (1806-1873), Charles Darwin (1809-1882), Herbert Spencer (1820-1903), Roberto Ardigò (1828-1920), Ludwig Feuerbach (1804-1872), Eugen Dühring (1833-1921), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Ernst Mach (1838-1916), Ernst Laas (1837-1885), Richard Avenarius (1843-1896), Hans Vaihinger (1852-1933), Friedrich Jodl (1849-1914), o Theodor Ziehen (1862-1950).

El término positivismo se remonta a Auguste Comte (1798-1857). Él y sus sucesores elaboraron su planteamiento hasta convertirlo en un enfoque social-científico-humanista. El positivismo sociológico sostiene que la sociedad, al igual que el mundo físico, opera de acuerdo con leyes generales. Se rechaza el conocimiento introspectivo e intuitivo, así como la metafísica y la teología, en tanto las afirmaciones metafísicas y teológicas no pueden ser verificadas por la experiencia de los sentidos.

Aunque el enfoque positivista ha sido un tema recurrente en la historia del pensamiento occidental, el enfoque moderno fue formulado por el filósofo Auguste Comte a comienzos del siglo XIX. Comte sostenía que, al igual que el mundo físico funciona según la gravedad y otras leyes absolutas, lo mismo ocurre con la sociedad.

Fenomenología: El Estudio de la Experiencia Directa

La fenomenología (del griego antiguo φαινόμενoν, 'aparición', 'fenómeno', y λογος, 'estudio', 'tratado') es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia; el estudio de las estructuras de la experiencia humana. Aunque es una empresa completamente empírica (en la tradición de Locke, Hume y Kant), se distingue de la ciencia por no intentar explicar los fenómenos en términos de objetos externos al sujeto (noúmeno), sino que se limita a describirlos y entenderlos en sus propios términos.

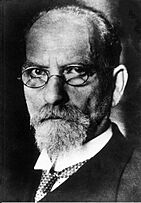

La fenomenología es un amplio movimiento filosófico fundado en los primeros años del siglo XX por Edmund Husserl y luego fue ampliado por un círculo de sus seguidores en las universidades de Gotinga y Múnich en Alemania. Esta filosofía se extendió luego a Francia, Estados Unidos y otros lugares, a menudo en contextos muy alejados de los primeros trabajos de Husserl.

Aunque la fenomenología no es un movimiento unitario, todos los fenomenólogos comparten la búsqueda de un conocimiento que apela exclusivamente a la experiencia evidente, carente de hipotetización y modelos conceptuales del mundo. Esto se ve reflejado en el lema de Franz Brentano «¡A las cosas mismas!», donde por «cosas» se entienden los objetos mentales.

Aunque el término «fenomenología» fue usado muchas veces en la Historia de la filosofía antes de Edmund Husserl (1859-1938), el uso moderno de la palabra está ligado explícitamente al método y proyecto filosófico que este denominó fenomenología trascendental. El uso posterior del término está basado principalmente en la fenomenología de Husserl o relacionado críticamente con ella.

La fenomenología se contrapone al fenomenalismo, que reduce los estados mentales y los objetos físicos a complejos de sensaciones, y al psicologismo, que trata las verdades lógicas o los principios epistemológicos como productos de la psicología humana.. En particular, la fenomenología trascendental, tal como fue esbozada por Edmund Husserl, pretende llegar a una comprensión objetiva del mundo a través del descubrimiento de estructuras lógicas universales en la experiencia subjetiva humana.

Existen importantes diferencias en la forma en que las distintas ramas de la fenomenología abordan la subjetividad. Por ejemplo, según Martin Heidegger, las verdades están situadas contextualmente y dependen del contexto histórico, cultural y social en el que emergen. Otros tipos incluyen la fenomenología hermenéutica, genética y encarnada. Todas estas diferentes ramas de la fenomenología pueden ser vistas como representantes de diferentes filosofías a pesar de compartir el enfoque fundacional común de la investigación fenomenológica; es decir, investigar las cosas tal y como aparecen, independientemente de cualquier marco teórico particular.

Algunos fenomenólogos influyentes fueron Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty y Max Scheler.

Posmodernidad: Nuevas Perspectivas del Conocimiento

En la Posmodernidad, el conocimiento y el lenguaje se ven como algo interpretativo. Es decir, necesitan ser interpretados (esto se llama hermenéutica). Han surgido nuevas formas de entender la evidencia y la certeza gracias al avance de la ciencia y la filosofía.

Los grandes avances en la ciencia, especialmente en la evolución (con la genética y la Biología Molecular), la Etología, la Neurología y la Psicología, así como los métodos para tratar datos y crear modelos teóricos, han abierto caminos inesperados sobre las dimensiones de lo cognitivo.

Lo cognitivo no solo incluye el conocimiento conceptual, sino toda la actividad humana en relación con su entorno. Se entiende como un sistema que funciona a través del lenguaje y la cultura, donde el conocimiento es una función operativa.

El concepto de verdad adquiere muchos matices, no solo epistemológicos, sino también sociales y culturales. Parece que el conocimiento se convierte en un caleidoscopio de colores, donde los medios de comunicación y los poderes sociales también influyen en lo que Lyotard llama la "performatividad de la verdad".

Ya no se trata de elegir entre empirismo o racionalismo, ni entre a priori o a posteriori. Lo cognitivo abarca todas las dimensiones del ser humano. Sin embargo, en el ámbito científico-técnico, los métodos y la validez que la comunidad científica otorga a una teoría son la mejor garantía de una certeza objetiva, frente a la validez que puedan dar otras instancias culturales y sociales.

En resumen, se ha superado una visión limitada de la ciencia, que la ligaba directamente a una verdad universal y necesaria, y que intentaba encerrarla en los estrechos límites del empirismo de los experimentos.

Empirismo Lógico: La Verificación de la Ciencia

El empirismo lógico, también llamado neopositivismo o positivismo lógico, es una corriente en la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico a lo empírico y verificable. Esta limitación, conocida como verificacionismo, prohíbe inducir una regla general a partir de observaciones particulares, lo cual eventualmente despertó críticas sobre la incompatibilidad de esta corriente con muchas ramas de la ciencia fundamentadas en la inducción para construir conocimiento válido. El empirismo lógico o neopositivismo es más estricto aún que el positivismo y su defensa del método científico como única forma válida de conocimiento.

El empirismo lógico surgió durante el primer tercio del siglo XX alrededor del grupo de científicos y filósofos que formaron el célebre Círculo de Viena.

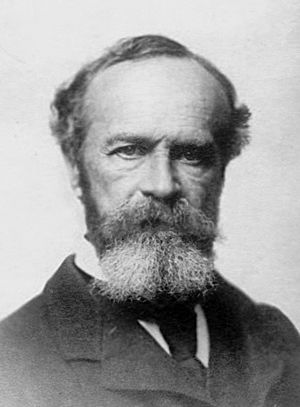

Empirismo Radical: La Experiencia Completa

El empirismo radical es una doctrina pragmatista planteada por William James. Afirma que la experiencia incluye tanto elementos individuales como las relaciones entre ellos. Por lo tanto, ambos merecen ser considerados en nuestras explicaciones. En términos sencillos: cualquier visión filosófica del mundo es incompleta si solo se queda en lo físico y no explica cómo el significado, los valores y la intención pueden surgir de ello.

Empirismo Constructivo: Una Visión Antirrealista de la Ciencia

El empirismo constructivo es una forma de empirismo, una teoría epistemológica creada por el filósofo estadounidense de origen holandés Bas van Fraassen, que la formuló por primera vez en su The Scientific Image (La imagen científica), de 1980. Esta teoría propone una visión antirrealista de la ciencia, aunque no rechaza todos los componentes del realismo científico. Afirma que las teorías científicas son semánticamente literales (como en el realismo científico), que sus objetivos sean empíricamente adecuados, y que su aceptación implique, como creencia, únicamente que sea empíricamente adecuada.

Una teoría es empíricamente adecuada si y sólo si todo lo que se dice sobre las entidades observables es cierto. Una teoría es semánticamente literal si y sólo si el lenguaje de la teoría se interpreta de tal manera que las afirmaciones de la teoría son verdaderas o falsas (en oposición a una lectura instrumentista).

El empirismo constructivo es una tesis normativa, semántica y epistemológica. Que la ciencia tenga como objetivo ser empíricamente adecuada expresa el componente normativo. Que las teorías científicas sean semánticamente literales expresa el componente semántico. Esta aceptación implica, como creencia, únicamente que una teoría que sea empíricamente adecuada expresa el componente epistemológico.

El empirismo constructivo se opone el realismo científico, al positivismo lógico (o empirismo lógico) y al instrumentalismo. Sin embargo, el empirismo constructivo y el realismo científico están de acuerdo en que las teorías son semánticamente literales, cosa que el positivismo lógico y el instrumentalismo niegan. El empirismo constructivo, el positivismo lógico y el instrumentalismo están de acuerdo en que las teorías no tienen como objetivo la verdad sobre lo no observable, lo que niega el realismo científico.

El empirismo constructivo se ha utilizado para analizar diversos campos de la ciencia, desde la física a la psicología (especialmente la psicología computacional).

Véase también

En inglés: Empiricism Facts for Kids

En inglés: Empiricism Facts for Kids

- Racionalismo

- Gnoseología

- Epistemología

- Verdad

- Lógica

- Lógica empírica

- Conocimiento empírico

- Evidencia empírica

- Ciencia

- Filosofía de la ciencia

- Distinción analítico-sintético

- Sensualismo

- Cuasi-empirismo matemático

- Ley de Murphy

- Ley de Moore

- Fenomenología

- Qualia

- Empirismo Constructivo