Historia de la Región de Murcia para niños

La historia de la Región de Murcia es muy interesante y se relaciona con el desarrollo del sureste de la península ibérica. Esta zona ha estado habitada desde hace mucho tiempo porque su ubicación en el Mar Mediterráneo permitió que muchas culturas y civilizaciones pasaran por ella.

Aquí se han encontrado importantes lugares con restos de la prehistoria, como los segundos restos humanos más antiguos de la península en la Sima de las Palomas. También hubo una cultura muy avanzada en la Edad de los Metales, conocida como la Cultura del Argar.

Entre los pueblos que vivieron antes de los romanos, destacan los fenicios en la costa, donde se hallaron restos de barcos fenicios de Mazarrón. También hubo un gran desarrollo de la Cultura íbera. Es importante mencionar la llegada de los cartagineses en el año 227 a.C., quienes fundaron Qart Hadasht (hoy Cartagena). Esta ciudad se convirtió en su principal centro de expansión en la península.

La guerra contra los cartagineses llevó a la conquista de los Romanos. Cartago Nova fue su centro en la zona y llegó a ser capital de una provincia durante el Bajo Imperio. Después se establecieron los visigodos y luego los bizantinos, para volver a manos visigodas en el siglo VIII. En esta época surgió la Cora de Tudmir, una zona autónoma de la nueva Hispania musulmana, gracias a un acuerdo entre el líder visigodo Teodomiro y Abd el Aziz. Esto marcó la forma especial en que esta zona del sureste se unió a Al-Ándalus. Más tarde, los musulmanes tuvieron una gran influencia, y la ciudad de Murcia creció mucho, siendo capital de tres reinos de taifas hasta el siglo XIII, cuando fue conquistada por los cristianos.

La conquista cristiana, que ocurrió entre 1243 y 1266, tuvo una influencia especial de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Se creó el Reino de Murcia, que durante siete siglos (hasta 1833) dio forma a la cultura que hoy llamamos murciana. Esta antigua división territorial, que es el origen de la actual Región de Murcia, vivió momentos difíciles, como en el siglo XIV, y momentos de gran desarrollo, como en los siglos XVI y XVIII.

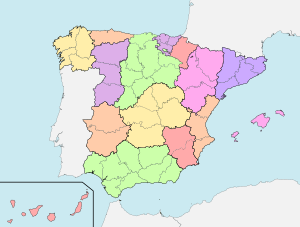

Después de la desaparición de los reinos, de 1833 a 1978 existió la Región Murciana con dos provincias (Murcia y Albacete). Durante la Transición Española, se convirtió en la actual comunidad autónoma de la Región de Murcia con una sola provincia, después de que la provincia de Albacete pasara a Castilla-La Mancha.

Contenido

Prehistoria

Paleolítico: Los primeros habitantes

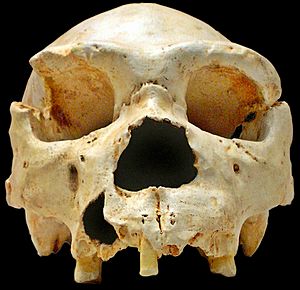

Los restos humanos más importantes de la región son del Musteriense o Paleolítico Medio, donde vivía el hombre de Neandertal. Un ejemplo es la Sima de las Palomas en el Cabezo Gordo (Torre Pacheco), con materiales de hace 150.000 a 35.000 años. Sin embargo, hay restos aún más antiguos, como en la Cueva Negra de Caravaca, donde se encontraron fragmentos de Homo Heidelbergensis y hachas de hace unos 900.000 años, siendo uno de los lugares más antiguos de Europa.

Del Paleolítico Inferior, destacan sitios cerca de antiguos lagos, lo que sugiere que los primeros humanos cazaban animales que iban a beber. Además de la Cueva Negra, hay yacimientos como El Cerco (Jumilla), Los Almadenes (Cieza) y El Capitán (Zarcilla de Ramos, Lorca). También se descubrió un taller de sílex en La Empedrada (Lorca).

Del Paleolítico Medio (o Musteriense), cuando el hombre de Neanderthal se extendió por Europa, además de la famosa Sima de las Palomas, se encuentran Cueva Bermeja y Cueva de los Aviones (Cartagena), Cueva Perneras (Lorca), la Cueva del Palomarico (Mazarrón), la Cueva Antón (Mula) y otros. Investigaciones recientes sugieren que yacimientos como Cueva Antón fueron refugio de los últimos neandertales europeos.

En la última etapa del Paleolítico, el Superior, se han encontrado hallazgos tanto en el interior como en la costa, como la Cueva del Caballo (Cartagena), Cueva del Algarrobo (Mazarrón), Cueva del Búho (Mula) o la Cueva de los Grajos (Cieza).

Son muy importantes los descubrimientos de arte rupestre del Paleolítico Superior en Cieza (Cueva de las Cabras y del Arco), que muestran que este tipo de arte no solo se encontraba en el norte de España.

Neolítico: La llegada de la agricultura

Alrededor del año 5000 a.C., la región comenzó a adoptar las prácticas del Neolítico. De esa época son los yacimientos de la Cueva de los Secos (Yecla), el Barranco de los Grajos (Cieza), el Abrigo del Domingo (Moratalla) o el Hondo del Cajitán (Mula).

Unos mil años después, las técnicas de ganadería y agricultura ya estaban extendidas por toda la zona. Esto hizo que los habitantes se volvieran sedentarios, es decir, que vivieran en un lugar fijo. Esto se ve en yacimientos como Los Tollos (Mazarrón) o Los Pájaros (Cartagena). Los Tiesos (Jumilla) fue usado como lugar de enterramiento desde entonces hasta la Edad del Bronce.

El arte esquemático o Arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, típico de este periodo, está muy presente en la Región de Murcia. Ejemplos son el Monte Arabí (Yecla), Barranco de los Grajos (Cieza), Peña Rubia (Cehegín), Abrigo del Domingo y Cañaica del Calar (ambos en Moratalla). En Moratalla se encuentran 26 de las 76 muestras de arte rupestre levantino de la región (declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), por lo que allí se encuentra el Centro Regional de Interpretación de Arte Rupestre.

Edad de los Metales: Cobre y Bronce

Calcolítico (Edad del Cobre)

En este periodo, la metalurgia del cobre aparece tímidamente en algunos lugares. Sin embargo, se han encontrado más de cien sitios de esta etapa. Esto sugiere que hubo un gran aumento de población en las tierras murcianas entre el inicio del tercer milenio y el 1900 a.C. aproximadamente.

En el Calcolítico surgieron importantes poblados en llanuras y cerros, aunque las cuevas se siguieron usando como viviendas. Así, junto a poblados fortificados como el Cerro de las Víboras (Moratalla), El Capitán (Lorca) o el Cabezo del Plomo (Mazarrón), también existieron los ubicados en llanura, como El Prado (Jumilla), Las Amoladeras (Cartagena) o Murviedro (Lorca).

Las necrópolis megalíticas (grandes construcciones de piedra para enterramientos), típicas de este periodo, no son muy comunes en la región murciana, no llegando a la quincena. La más conocida es la de Bagil, en Moratalla. Sin embargo, destaca una de las sepulturas más grandes de España, descubierta en 2007 en el Camino del Molino en Caravaca. Contenía unos 1300 individuos enterrados en posición flexionada y con pocos objetos personales (el yacimiento se fecha entre el 2400 y el 1950 a.C.).

Edad del Bronce (Cultura argárica)

Al hablar de esta etapa en el sureste de España, nos referimos a la importante Cultura argárica. Se han contado hasta 220 poblados de esta cultura en la Región de Murcia, fechados entre el 2000 y el 1100 a.C. Abundan los construidos en lugares altos, como La Almoloya (Pliego), Cabezo de las Víboras (Mazarrón), Cerro de Las Viñas (Coy, Lorca), Cabezo del Trigo (Cehegín), Monteagudo (Murcia) o La Bastida de Totana (uno de los primeros yacimientos argáricos excavados). Algunos tienen murallas y torres, lo que muestra un avanzado concepto de urbanismo. Menos comunes son los yacimientos en llanura, como El Rincón de Almendricos o el poblado en el Parque Arqueológico Los Cipreses, ambos en Lorca.

Excavaciones recientes han mostrado que La Bastida fue uno de los asentamientos humanos más grandes de Europa continental en la Edad del Bronce. También son importantes las excavaciones en La Almoloya, donde se encontraron los restos de un conjunto palaciego, uno de los edificios más antiguos de Europa occidental dedicados al gobierno.

Después del lento declive de la Cultura argárica, hay un periodo poco conocido en la Región de Murcia, llamado Bronce Tardío o Bronce Final. Este último terminó alrededor del 750 a.C. y se conectaría con la primera Edad del Hierro. De este periodo hay pocos testimonios, encontrados en lugares como Las Anchuras y Las Cabezuelas (Totana), Santa Catalina del Monte (Murcia), Punta de lo Gavilanes (Mazarrón) o Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla).

Edad del Hierro (Fenicios e Íberos)

El paso del Bronce Final a la Edad del Hierro en la Región de Murcia no ha sido muy estudiado, a pesar de yacimientos como El Castellar (Librilla) o Cabezo de la Rueda (Alcantarilla). Esto se debe a que, cuando la metalurgia del hierro empezó a ser importante, llegaron a las costas del levante comerciantes fenicios y luego griegos. Ellos no solo comerciaron con productos locales, sino que también trajeron nuevas costumbres, creencias, adornos y cerámicas.

Esto llevó a un renacimiento cultural que dio origen al mundo ibero, la civilización más importante de la Edad del Hierro en la Región de Murcia. Estaba dominada por los bastetanos en el oeste, los mastienos al sur y los contestanos al este de la actual región murciana.

Expertos como Jorge Juan Eiroa sitúan la presencia plena del hierro en Murcia en el siglo VII a.C., principalmente en los asentamientos costeros con gran influencia fenicia. Destaca la zona de Mazarrón, donde se encuentra el yacimiento de Punta de los Gavilanes y el famoso pecio de los barcos fenicios de Mazarrón.

Dentro del entorno ibero nativo, los yacimientos más estudiados en la Región de Murcia son Los Molinicos (Moratalla), el Cabezo del Tío Pío (Archena), El Cigarralejo (Mula), Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla) o el Verdolay (Murcia). En 1989 se habían registrado 146 yacimientos íberos en la región, a los que hoy se sumarían otros 30.

Antigüedad

Cartagineses: La fundación de Qart Hadasht

En el año 227 a.C., el general cartaginés Asdrúbal el Bello fundó una ciudad en el sureste de la península ibérica. Estaba en una bahía excelente y protegida, ideal para una flota, y muy cerca de las sierras mineras que ya eran valiosas para los fenicios. Así nació Qart Hadasht (Cartago en fenicio), en recuerdo de la capital de Asdrúbal en el norte de África.

Esta ciudad fue clave en la rivalidad entre los cartagineses y otra potencia en el Mediterráneo: Roma. De hecho, desde Qart Hadasht partió la famosa expedición de Aníbal contra los romanos. Por eso, durante la II Guerra Púnica, fue conquistada por Escipión el Africano en el 209 a.C., y se le cambió el nombre a Cartago Nova.

Romanos: El esplendor de Carthago Nova

Después de la conquista de Carthago Nova, esta ciudad se convirtió en un centro vital para la expansión romana hacia el interior de la península. Llegó a ser una de las ciudades romanas más importantes del Mediterráneo.

Desde Cartagena se llevó a cabo un rápido y profundo proceso de romanización en los territorios cercanos, incluyendo zonas mineras y poblaciones importantes como Begastri y el antiguo asentamiento de Eliocroca (la actual Lorca).

También prosperaron villas dedicadas a la agricultura y la ganadería, y en las zonas costeras se crearon fábricas de garum (una salsa de pescado). Hoy en día quedan restos arqueológicos de estas villas en Los Torrejones (Yecla), Los Villaricos (Mula), La Quintilla (Lorca), El Paturro (Portmán), Los Cipreses (Jumilla) o Los Cantos (Bullas), así como restos de fábricas en Mazarrón y Águilas.

A partir del siglo I a.C., Carthago Nova, que pertenecía a la provincia romana de la Tarraconense, tuvo un gran crecimiento con la construcción de edificios públicos, templos, un foro, un gran teatro y un anfiteatro. Todas estas obras fueron ordenadas por Octavio Augusto y sus sucesores.

A finales del siglo III, el Imperio Romano, al menos su parte occidental, estaba en decadencia. Después de épocas de desorden y guerras, el emperador Diocleciano entendió que no era posible mantener unido un imperio tan grande. Por eso, en el año 298, decidió dividirlo por primera vez en dos partes independientes: el Imperio romano de Occidente y el Imperio romano de Oriente. Diocleciano se encargó del segundo, mientras que Maximiano gobernó el primero. Además, Diocleciano propuso una nueva división administrativa para todo el imperio, lo que afectó a Hispania con la creación de dos nuevas provincias: Gallaecia y Cartaginensis. Esta última tenía como capital Carthago Nova y abarcaba la actual Región de Murcia, gran parte de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid.

Debido al carácter abierto de Carthago Nova, las primeras comunidades cristianas llegaron a la zona a través de su puerto alrededor del siglo IV. La presencia del obispo de Cartagena (Hilario) en el concilio de Toledo en el año 400 sugiere una gran comunidad cristiana. Sin embargo, el primer obispo conocido fue el de Lorca, alrededor del año 309. Ejemplos de la cristianización de la zona son los restos del Martyrium de La Alberca o la Basílica de Algezares.

La decadencia del Imperio Romano en el siglo V provocó un desorden en el gobierno, que fue parcialmente compensado por la nobleza local y la organización de la iglesia cristiana.

Edad Media

Visigodos y bizantinos: Cambios de poder

Debido a la decadencia romana, varios pueblos germánicos entraron en el Mediterráneo buscando conquistar nuevas tierras con climas más cálidos. En esos momentos de inestabilidad, en el año 425, los vándalos saquearon Carthago Nova. Años después, en la Batalla de Cartagena (461), el emperador Mayoriano fue derrotado por la armada vándala.

Más tarde, la invasión visigoda de la península ibérica hizo que estos controlaran el conventus cartaginensis, que era el distrito dependiente de la ciudad y abarcaba territorios más allá de la actual Región de Murcia. Sin embargo, la inestabilidad política del nuevo pueblo invasor permitió a los romanos, ahora bizantinos, recuperar en 552 la zona costera desde Alicante hasta Cádiz. A esta provincia la llamaron Spania y su capital fue Carthago Spartaria.

El dominio bizantino de la costa y las zonas cercanas provocó un asedio por parte de los visigodos, lo que llevó a la desaparición de muchas aldeas rurales y, al mismo tiempo, al fortalecimiento de ciudades visigodas fortificadas en el interior, como Begastri o Eliocroca (la actual Lorca).

Finalmente, en 621, Suintila conquistó los últimos puntos fuertes bizantinos con la toma de Cartagena.

Después de que los visigodos reconquistaran Carthago Spartaria (Cartagena), la ciudad entró en decadencia, y Orihuela ganó importancia. Para evitar más invasiones por mar, los visigodos crearon una especie de provincia militar cuya capital era Lorca. Esto generó una gran estabilidad en el territorio, a diferencia del resto de la Península, que estaba en plena guerra civil por el trono visigodo.

Musulmanes: La Cora de Tudmir y los reinos de Taifas

Este territorio, tras la llegada de los musulmanes, recibió el nombre de Cora de Tudmir. El nombre se refiere a Teodomiro, el líder visigodo que gobernaba estas tierras desde Orihuela. El pacto de Teodomiro se firmó en abril de 713 entre él y Abd al-Aziz ibn Musa (hijo de Muza). Incluía la entrega de siete ciudades, entre ellas Orihuela, Lorca, Mula, Alicante, Begastri y otras. Este pacto dio lugar a un territorio semiautónomo, a cambio del pago de impuestos y la promesa de no ayudar a los enemigos de los conquistadores.

Durante el emirato de Córdoba, los conflictos entre diferentes grupos árabes y entre estos y las élites hispanogodas (que se habían convertido al islam) llevaron a la destrucción de la ciudad de Eio. En su lugar, el emir de Al-Ándalus Abderramán II ordenó la fundación de una nueva capital administrativa, la ciudad de Múrsiya (la actual Murcia), en junio de 825, para fortalecer la autoridad de Córdoba en la cora.

Durante la época de paz del Califato, entre 929 y 1031, la ciudad de Murcia creció, prosperó y ganó importancia. Sin embargo, el Califato entró en crisis, dando inicio al periodo de las taifas, donde la inestabilidad era constante. La antigua cora de Tudmir pasó en pocos años de estar dentro de la Taifa de Almería a la de Valencia, y se crearon taifas de corta duración como la Taifa de Lorca.

No fue hasta la segunda mitad del siglo XI cuando la ciudad de Murcia lideró su primer reino taifa independiente. Bajo el mando de Abu Abd al-Rahman Ibn Tahir, Murcia logró independizarse de la Taifa de Valencia cuando esta cayó en manos de la de Toledo. Este primer estado independiente murciano terminó en el año 1078, cuando las tropas de Sevilla de Al-Mutamid entraron en Murcia.

Después de la crisis que supuso la caída de Toledo, un grupo de soldados tomó la fortaleza de Aledo en 1086, atacando la importante ruta de comunicación del valle del Guadalentín en al-Ándalus. La toma de Aledo fue una de las principales razones de la intervención de los almorávides en la península, quienes recuperaron dicha fortaleza en el año 1091.

Tras la unificación de Al-Ándalus por el Imperio almorávide, la resistencia andalusí a los gobernantes del norte de África hizo que surgieran los segundos reinos de Taifas en 1144, después de la rebelión anti-almorávide de Zafadola, siendo Murcia uno de sus principales escenarios.

La nueva Taifa de Murcia alcanzó gran poder gracias a Ibn Mardanish, conocido como el Rey Lobo. Él mantuvo buenas relaciones con los reinos de Castilla y Aragón y organizó la resistencia contra el nuevo pueblo del norte de África que quería controlar al-Ándalus: los almohades. Mardanish reinó entre 1147 y 1172, gobernando un territorio que iba desde Jaén y Baza hasta Valencia y Albarracín, e incluso arrebató a los almohades Écija y Carmona. Durante el gobierno del Rey Lobo, Murcia tuvo un gran esplendor, tanto que su moneda, el morabetino lupino, se convirtió en un referente en toda Europa.

En 1172, los almohades tomaron Murcia, la última ciudad de al-Ándalus que les quedaba por conquistar. Sin embargo, después de la derrota en las Navas de Tolosa (1212), su poder entró en crisis. Esto provocó una rebelión anti-almohade en el valle de Ricote en 1228, liderada por Ibn Hud. Ibn Hud entró en la ciudad de Murcia el 4 de agosto de ese año, expulsó al gobernador almohade y se proclamó emir. Los eventos de Murcia se extendieron por todo Al-Ándalus, hasta el punto de que en 1229 solo Valencia y algunos puntos del Estrecho escapaban al control de su nuevo estado, con capital en Murcia.

Sin embargo, la estabilidad duró poco debido a las rebeliones contra Ibn Hud en varios lugares como Arjona (origen del reino nazarí), el avance de la conquista cristiana (bajo su mandato cayó Córdoba en 1236) y la propia muerte de Ibn Hud en 1238, lo que redujo su reino al sureste ibérico.

La conquista cristiana: El Reino de Murcia

La conquista cristiana en la zona comenzó en 1243, cuando el emir de Murcia firmó las capitulaciones de Alcaraz, aceptando la protección de los reinos de Castilla y de León. Así, Murcia consiguió una alianza para repeler a los aragoneses de Jaime I (que ya habían conquistado Villena) y a los granadinos de Muhammad ibn Nasr (rivales de la taifa murciana). También logró detener el avance de la Orden de Santiago, que ya había tomado zonas al norte del territorio. Castilla, a cambio, conseguía una salida al Mar Mediterráneo.

Sin embargo, varios lugares de la taifa no aceptaron el tratado, como Mula, Cartagena y Lorca. Esta rebelión permitió a las tropas de Castilla (dirigidas por el infante Alfonso, futuro Alfonso X) aplicar el derecho de conquista sobre ellas (Mula cayó en 1244 y Cartagena en 1245), a excepción de Lorca que finalmente llegó a un acuerdo. Este conflicto hizo que todo el territorio murciano fuera un protectorado semiautónomo de los musulmanes (al respetar el pacto), excepto Mula y Cartagena, las únicas poblaciones plenamente cristianas por su rebelión.

En 1250, el papa comunicó al rey la restauración de la diócesis de Cartagena tras la solicitud de la corona, nombrando obispo al franciscano Fray Pedro Gallego, confesor del príncipe Alfonso. No está claro si se llegó a iniciar la construcción de la Catedral de Cartagena, ya que hay dudas de que este templo fuera concebido como sede de la diócesis (que en 1291 se trasladó a la ciudad de Murcia).

En 1251 aparece Garcí Suárez como merino mayor de Murcia, el cargo institucional más importante de la zona, que fue sustituido en 1258 por el adelantado mayor del reino de Murcia.

En 1264, los mudéjares murcianos iniciaron una revuelta contra Castilla, debido a los incumplimientos del tratado de Alcaraz (Castilla había hecho un primer repartimiento de tierras en 1257). La revuelta fue controlada en 1266 gracias a la intervención militar de Jaime I de Aragón tras la petición de ayuda de Alfonso X. Al aplicarse el derecho de conquista, terminó el régimen de protectorado, incluyendo la capital.

Después de la intervención aragonesa, el Reino de Murcia castellano quedó completamente establecido mediante la distribución y colonización por personas de toda la península y algunas zonas de Europa. Se formaron municipios bajo el rey y señoríos de nobles, dibujando los primeros límites municipales de la región actual. La estabilidad mejoró con el establecimiento de órdenes militares como la Orden del Temple o la de Santiago, evitando así rebeliones internas, piratas en la costa y conflictos en la frontera de Granada. Esta última se fortificó con castillos y torres.

El rey Jaime II de Aragón tomó posesión del Reino de Murcia en 1296, al serle entregado por Alfonso de la Cerda a cambio de su apoyo contra un Fernando IV de Castilla que aún era menor de edad y estaba bajo una regencia.

La conquista fue más fácil por la gran cantidad de población de origen aragonés que vivía allí desde la intervención de Jaime I en 1266, aunque hubo oposición de las guarniciones castellanas de los castillos y del obispo de Cartagena. Entre 1296 y 1300, la mayor parte del reino fue ocupada (principalmente la zona sureste).

Sin embargo, tanto Castilla como Aragón necesitaban la paz después de que Fernando IV alcanzara la mayoría de edad. Por eso, en 1304 se firmó el Tratado de Torrellas y luego la modificación del Tratado de Elche (1305). Esto cambió definitivamente las fronteras entre Castilla y Aragón, que se habían fijado en el Tratado de Almizra (1244). El Reino de Murcia volvió a la Corona castellana, pero las comarcas murcianas del Valle del Vinalopó, el Campo de Alicante y la Vega Baja del Segura se incorporaron a la Corona de Aragón, específicamente al Reino de Valencia. Este cambio de fronteras influyó mucho en la guerra de los Dos Pedros en el reino a mediados del siglo XIV.

La situación de conflicto en la otra frontera, la del reino nazarí, se mantuvo hasta el final de la guerra de Granada en 1492. Alcanzó su punto más alto en 1452 con la batalla de Los Alporchones, aunque a partir de 1488 se logró la paz gracias a la conquista de gran parte de la actual provincia de Almería, con la participación de muchos murcianos y la presencia de los Reyes Católicos.

Los conflictos debido a las tres fronteras del Reino de Murcia y las epidemias de peste que afectaron la región durante el siglo XIV, causaron una gran disminución de la población, de la que tardaría muchos años en recuperarse.

Edad Moderna

Ante la debilidad de la monarquía al final de la Edad Media, la Región sufrió muchos incidentes y conflictos entre las diferentes familias nobles (como los Manuel y los Fajardo) y la élite de las ciudades. Fueron los Reyes Católicos quienes lograron poner fin a esta inestabilidad y establecer un orden social estable.

Siglos XVI y XVII: Prosperidad y desafíos

En 1520, varias localidades murcianas se unieron a la revuelta comunera. Iniciada por la ciudad de Murcia, también se levantaron Lorca, Cartagena, Caravaca, Mula, Cehegín, Moratalla y Calasparra. Sin embargo, la revuelta en el Reino de Murcia no fue contra Carlos I ni contra el orden social, como en el resto de Castilla, sino contra los abusos de la nobleza local, las intromisiones del adelantado y problemas económicos.

Una vez que la frontera con Granada desapareció y las coronas de Castilla y Aragón se unieron, el Reino de Murcia entró en un periodo de prosperidad. Esto se vio en un notable aumento de su población, que creció un 40%. Los factores clave de este desarrollo fueron el auge de la industria de la seda, la minería en Cartagena y Mazarrón, y la mejora de las explotaciones agrícolas.

Uno de los conflictos que persistieron fue el de la última frontera activa, la marítima, debido a la actividad de la piratería berberisca. Esto hizo que la vida en la costa murciana fuera muy insegura, lo que obligó a Felipe II a construir numerosas torres de vigilancia costera que aún se conservan hoy en día.

De esta etapa, la región murciana tiene muchos ejemplos de arquitectura del renacimiento, como el Colegio de San Esteban (en Murcia), las primeras partes de la Torre de la Catedral de Murcia, la Iglesia Parroquial de El Salvador en Caravaca, los palacios municipales de Jumilla o Yecla o la Colegiata de San Patricio (en Lorca), obra de Jerónimo Quijano.

Ya en el siglo XVII, se produjo la importante expulsión de la población morisca de España. En el caso de los moriscos murcianos (ubicados en comarcas como el Valle de Ricote, la Vega Media del Segura y la mayoría de los municipios del Río Mula, además de Abanilla y Fortuna), su expulsión se retrasó hasta 1611, y la definitiva llegó en 1613, a pesar de los intentos de la nobleza murciana por evitarlo.

Tras la expulsión morisca y la disminución de población que trajo consigo, los mercados de Toledo y Córdoba cerraron a la seda murciana en 1630, lo que causó el colapso de este importante sector económico. La epidemia de peste de 1648 agravó la crisis, muriendo cerca de 30.000 personas en todo el reino. Las riadas (grandes crecidas de ríos) complicaron la situación, como la riada de San Calixto que asoló la ciudad de Murcia en 1651, o la "riada de San Severo" que destruyó parte de Lorca en 1653.

El Siglo de Oro en Murcia

El Siglo de Oro fue una época de gran creatividad intelectual y artística en toda España, a pesar de la decadencia política y económica.

De la región murciana eran originarias figuras importantes como Diego de Saavedra Fajardo, Andrés de Claramonte o Ginés Pérez de Hita. Autores como Polo de Medina o Francisco Cascales trabajaron en la ciudad de Murcia a través de una de sus principales instituciones educativas, el Seminario Mayor de San Fulgencio.

El siglo XVIII: Crecimiento y arte barroco

Al inicio del siglo, estalló la Guerra de Sucesión Española, en la que el antiguo reino se vio involucrado. La acción del Cardenal Belluga, nombrado virrey de Murcia por Felipe V, fue clave para la victoria de los Borbones. En la guerra, hubo batallas importantes en suelo murciano, como la del Huerto de las Bombas en septiembre de 1706, donde la ciudad de Murcia se libró del asedio de las tropas austracistas. También el combate del Albujón a finales de septiembre del mismo año, que precedió a la reconquista borbónica de Cartagena en noviembre, y la decisiva batalla de Almansa en abril de 1707.

A partir de 1720, la región experimentó un importante crecimiento de población, gracias a la agricultura y la ganadería. Se construyeron muchas infraestructuras hidráulicas que permitieron la especialización de los cultivos (frutales, legumbres y hortalizas, y también uva en el Altiplano). Otros cultivos de esa época se convirtieron en elementos típicos de la huerta murciana, como la morera o el pimentón. También se desarrollaron iniciativas importantes como el Canal del Reguerón, el nuevo Pantano de Puentes, la designación de Cartagena como sede del Departamento Marítimo del Mediterráneo y la construcción de su Arsenal, o la fundación de la nueva población y puerto de Águilas.

En el año 1777, el murciano José Moñino Redondo (conde de Floridablanca) fue nombrado Secretario de Estado, y favoreció notablemente a su tierra natal, especialmente en infraestructuras.

El barroco en la Región de Murcia

El periodo de los Borbones fue muy favorable para el Reino de Murcia. La relativa tranquilidad política y el crecimiento económico en la zona permitieron un gran desarrollo de las artes y las ciencias.

En el siglo XVIII, la arquitectura religiosa en Murcia tuvo un gran auge. En la capital, destacan las iglesias de San Miguel, el Monasterio de los Jerónimos (en Guadalupe), San Nicolás, Santa Eulalia o San Juan de Dios. Las obras más destacadas son la fachada barroca de la Catedral de Murcia y la culminación de la Torre. Fuera de la capital, también sobresalen la fachada de la Basílica de la Vera Cruz o la iglesia del Monasterio de las Carmelitas Descalzas en Caravaca, y la Iglesia del Salvador en Jumilla.

En la arquitectura civil, brillan ejemplos como los diferentes palacios en Lorca, Mula, Murcia (con ejemplos como el Palacio Episcopal, el Palacio Fontes o el Palacio Vinader) o los edificios militares de Cartagena. Tras su designación como sede del Departamento Marítimo del Mediterráneo, se construyeron muchas fortificaciones y diversas construcciones de estilo barroco o neoclásico, como las Murallas de Carlos III o el Arsenal Militar.

Fue también en esta época cuando en la escultura destacó Francisco Salzillo y la escuela murciana, alcanzando gran calidad al final del barroco español, conectando con el rococó y el neoclasicismo.

Siglo XIX

A principios de siglo, en 1802, la presa del pantano de Puentes se rompió, causando inundaciones desde Lorca hasta la ciudad de Murcia, por grandes extensiones de tierra del valle del Guadalentín, y provocando más de 600 muertes.

En 1805 dejó de existir la Provincia de Cartagena, debido a una reforma fiscal de 1799 que buscaba organizar mejor la recaudación de impuestos.

Guerra de la Independencia: Resistencia y saqueos

Durante la Guerra de la Independencia Española, la región murciana se mostró desde el principio leal a la causa contra los franceses. En la noche del 22 al 23 de mayo de 1808, tras conocerse las noticias de las abdicaciones de Bayona, la rebelión comenzó en la ciudad de Cartagena, que entonces era Departamento de Marina y de Artillería. Allí se creó la primera Junta General de Gobierno. Desde Cartagena se enviaron mensajes a Valencia, Granada y Murcia, "con el aviso de la decisión que se había tomado en Cartagena, su Departamento de Marina y numerosa guarnición, invitando a dichas ciudades para el mismo objetivo". También se avisó a todas las ciudades y pueblos por donde pasaban estos mensajes, así como a la escuadra de Cartagena que estaba en Mahón y se dirigía a Tolón para unirse a la escuadra francesa, ordenándole que regresara a Cartagena.

La rebelión comenzó en los días siguientes en Valencia, Granada, Lorca y Orihuela. Mientras tanto, en Murcia, el antiguo Secretario de Estado, Floridablanca, presidió la recién formada Junta Superior del Reino de Murcia. Las diversas Juntas se crearon en todas las ciudades sublevadas y se organizaron en la Junta Suprema Central, que presidiría el propio Floridablanca.

En 1810, las tropas francesas entraron por primera vez en el Reino de Murcia desde el inicio de la guerra. Dirigidas por Sebastiani, el 24 de abril entraron en la ciudad de Murcia, que fue brutalmente saqueada. Las autoridades habían huido previamente a Alicante, por lo que el representante que quedó en Murcia fue asesinado por la multitud enfurecida.

En enero de 1812, las tropas francesas del general Soult también entraron en la ciudad. En la calle de San Nicolás, hubo un enfrentamiento entre los soldados de Soult y las milicias del general Martín de la Carrera, quien murió en el combate. El ejército imperial saqueó las ciudades de Águilas, Lorca, Caravaca, Cehegín, Jumilla, Yecla, Mula, Alhama de Murcia, Alcantarilla y la comarca del Valle de Ricote. Cartagena, sin embargo, resistió los ataques franceses gracias a sus eficaces fortificaciones.

Además, entre 1810 y 1812, hubo una epidemia de fiebre amarilla, lo que hizo que la situación fuera aún más difícil.

Absolutismo y liberalismo: Cambios políticos

A su regreso en 1814, Fernando VII eliminó la Constitución de 1812, devolviendo al país al régimen absolutista. En Murcia se reinstauró la Inquisición, que más tarde, una vez expulsados los franceses, se encargaría de la persecución política contra los liberales.

Las ideas afines hicieron surgir logias, especialmente en Murcia y Cartagena, donde la nueva clase media, militares con ideas modernas y algunos burgueses se reunían para debatir ideales y modelos políticos y sociales. La ideología liberal se había arraigado en muchos sectores sociales murcianos. En ese entonces, aparecieron “El Correo de Murcia” y “El Universal” de Cartagena, los primeros periódicos importantes de la Región.

En este ambiente, se produjo el intento de pronunciamiento liberal de 1817 en Murcia, organizado por Juan Van Halen y José María de Torrijos y Uriarte, quien en 1814 había sido nombrado Gobernador militar de Murcia, Cartagena y Alicante. Pero la conspiración fue descubierta y sus protagonistas detenidos. Torrijos terminó en la cárcel de la Inquisición de Murcia. Allí pasó los dos años siguientes, aunque no dejó de conspirar gracias a su esposa, que lo visitaba en la cárcel y le hacía llegar papeles secretos.

En 1820, el famoso general Riego se rebeló, restaurando la Constitución de 1812 y obligando a Fernando VII a aceptar un Estado Liberal, que, entre otras medidas, decretaría la abolición de la Inquisición.

Estos acontecimientos nacionales tuvieron su impacto en el Reino de Murcia a finales de febrero de ese año. En la ciudad de Murcia, el vizconde de Huertas organizó con campesinos y algunos militares el asalto a la prisión para liberar a los presos políticos, entre ellos el general Torrijos. En marzo, junto con comerciantes de la ciudad, el vizconde y Torrijos obligaron al ayuntamiento a jurar la Constitución. Un día antes, la Constitución se proclamó en la ciudad de Cartagena en un acto multitudinario.

En 1821, los absolutistas se levantaron en armas en algunas ciudades, pero en Murcia fueron encarcelados antes de que pudieran organizarse. Mientras tanto, los realistas aprovecharon la inestabilidad para sumar seguidores, incluyendo al famoso bandolero Jaime el Barbudo. En 1821, se fundó en Cartagena la asociación de "Los Virtuosos Descamisados", que protagonizó en esa ciudad el levantamiento popular contra el gobierno.

La invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823 provocó la caída del gobierno liberal, y el absolutismo se reinstauró en España. El Reino de Murcia fue invadido por el ejército del general Molitor. El general Torrijos había sido enviado a Cartagena para defender la plaza, siendo, junto con Espoz y Mina en Barcelona, los últimos militares en resistir. Así comenzó la Década Ominosa (1823-1833). El absolutismo monárquico de Fernando VII se tradujo en una dura etapa de represión política.

El Estado liberal: Nuevas provincias y desarrollo

Después de los sucesos de La Granja (1832), la monarquía se acercó a sectores más moderados, y se nombró Secretario de Estado al reformista Francisco Cea Bermúdez. Inmediatamente después de la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, la regente María Cristina de Borbón confirmó a Cea Bermúdez en un nuevo gobierno que buscaba una línea reformista, lejos del absolutismo y de los liberales. De hecho, emprendió una gran reforma: la división de España en provincias. Así, el Reino de Murcia dio paso a la provincia de Murcia y a gran parte de la provincia de Albacete, que formaron la Región de Murcia biprovincial.

Sin embargo, fue inevitable la rebelión de los defensores de los derechos al trono de Carlos María Isidro de Borbón, apoyado por el absolutismo, dando lugar a la primera guerra carlista, mientras que María Cristina terminó aliándose con el liberalismo moderado. A pesar de la poca incidencia del conflicto bélico en la zona, dos murcianos tuvieron un papel importante en ella: del lado liberal Juan Palarea y Blanes y del lado carlista Rafael Maroto.

Con el progresivo establecimiento del Estado liberal, se consolidaron una serie de reformas fundamentales, como la abolición definitiva de los señoríos en 1837 (ya fueran de Órdenes Militares o de nobles); la creación de nuevos municipios como Águilas, Torre-Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar y Campos del Río; y la aplicación de las desamortizaciones (venta de bienes de la Iglesia y municipios).

Los grandes cambios promovidos por el Estado modificaron la naturaleza de la élite regional, que supo aprovechar las ventajas de los nuevos valores burgueses, permitiendo también a los comerciantes ricos convertirse en grandes propietarios de tierras. En lo económico, la provincia de Murcia experimentó a partir del segundo tercio del siglo una apertura basada en la exportación de materias primas, gracias al desarrollo de la minería en las sierras costeras y de cultivos comerciales en las zonas agrícolas. Esto trajo consigo un desarrollo paralelo de las industrias metalúrgica y agroalimentaria. La llegada del ferrocarril en 1862 con la Línea Murcia-Cartagena (aunque empezó a funcionar en 1863 y su prolongación a Albacete y Madrid en 1865) integró definitivamente a la actual Región de Murcia en la economía nacional.

La región tampoco fue ajena a los conflictos entre las dos facciones del liberalismo, como ocurrió con los sucesos en la ciudad de Murcia por la caída de Espartero de la regencia y la resistencia del Marqués de Camachos frente a los sublevados moderados en 1843, o el levantamiento progresista en Cartagena en 1844.

Sexenio Democrático y Revolución Cantonal

Con la caída y exilio a Francia de Isabel II tras la Revolución de 1868, comenzó el Sexenio Democrático, que llevó a la instauración de la nueva monarquía de Amadeo I. En este periodo, la región murciana, y especialmente la capital y su huerta, se convirtió en un centro del republicanismo de tipo federal. De hecho, en 1869 hubo un levantamiento por la supresión de los reclutamientos militares y el impuesto de consumos, y en 1872 otro a favor de la república federal y en contra de la monarquía de Amadeo I. Ambos fueron dirigidos por el revolucionario murciano Antonio Gálvez Arce, conocido popularmente como Antonete Gálvez.

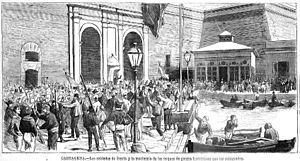

Después de la renuncia de Amadeo I, una vez proclamada la Primera República Española en 1873, la Región de Murcia vivió intensamente la Revolución Cantonal. La fuerza del republicanismo "intransigente" en la provincia (representado por Antonete Gálvez) y sus deseos de construir la federación "desde abajo" (en oposición a la idea del gobierno de Pi y Margall de que se organizara desde el Estado central), así como mejorar las condiciones de vida de las clases populares, llevaron a que los republicanos "intransigentes" organizaran una sublevación a nivel nacional. Eligieron la fortificada Cartagena como lugar ideal para iniciar la revuelta, proclamándose el Cantón Murciano el 12 de julio de 1873. A él se adhirieron tanto la ciudad de Murcia como muchos municipios del centro y sur de la región.

Tras seis meses de duro asedio a Cartagena, el general José López Domínguez consiguió la rendición de la plaza el 12 de enero de 1874.

Siglo XX

Política: La Región de Murcia como Comunidad Autónoma

Transición a la democracia

Tras la muerte de Franco y la restauración de la monarquía en España, la Constitución de 1978 estableció la creación de un sistema estatal de autonomías. El primer organismo democrático que se formó fue el Consejo Regional de Murcia, que se encargó del gobierno hasta 1983. Este impulsó la formación de la Región de Murcia como comunidad autónoma, y se constituyó bajo ese nombre mediante Real Decreto del 10 de julio de 1982.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia fue aprobado el 9 de junio de ese mismo año, y desde entonces es el Día de la Región.

La provincia de Albacete se unió a Castilla-La Mancha, por lo que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se constituyó como una comunidad con una sola provincia.

Sede legislativa de la Región de Murcia

Asamblea Regional

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia de 1982 estableció que la Asamblea Regional de Murcia, el parlamento autonómico, estaría ubicado en Cartagena. Es denominada como «capital legislativa» de la Región en el preámbulo de la ley 5/2005.

El edificio sufrió un incendio el 3 de febrero de 1992 durante una manifestación, en el marco de una grave situación que afectaba al Campo de Cartagena. Alrededor de las 18:15, recibió el impacto de un objeto incendiario lanzado por un manifestante no identificado, lo que provocó un rápido incendio, sofocado más tarde por los bomberos. Fue la primera vez desde 1933 que la población civil incendiaba un parlamento elegido democráticamente.

Historiografía

El interés de los historiadores españoles por la historia regional es reciente. La Región de Murcia cuenta con algunas obras importantes:

- Geografía histórica de la provincia de Murcia, de Abelardo Merino Álvarez, publicada en 1915.

- Historia de la Región Murciana, coordinada por F. Chacón y editada en 11 volúmenes (Ediciones Mediterráneo, 1980).

- El proceso de modernización, de María Teresa Pérez Picazo y Guy Lemenière (Editora Regional, 1984).

- Historia de la Región de Murcia, de Miguel Rodríguez Llopis (Editora Regional, 1998), que es la obra más actualizada y la mejor síntesis del territorio regional, publicada recientemente por la Editorial Almuzara (2008).

- Atlas Histórico Ilustrado de la Región de Murcia y su antiguo reino, dirigido por Miguel Rodríguez Llopis y coordinado por José Miguel Martínez Carrión (Fundación Séneca, 2007). Este Atlas cubre desde la prehistoria hasta principios del siglo XXI y es la mejor obra gráfica editada hasta la fecha.

Véase también