Década Ominosa para niños

Contenido

- La Década Ominosa: Un Periodo de Cambios en España (1823-1833)

- ¿Cómo empezó la Década Ominosa?

- Represión y exilio: Consecuencias para los liberales

- La división de los absolutistas

- Las fracasadas conspiraciones liberales

- El final del reinado de Fernando VII y el pleito sucesorio (1830-1833)

- Galería de imágenes

- Véase también

La Década Ominosa: Un Periodo de Cambios en España (1823-1833)

La Década Ominosa es el nombre que se le da a los últimos diez años del reinado de Fernando VII de España, desde 1823 hasta 1833. Este periodo llegó después del Trienio Liberal (1820-1823), cuando España tuvo una Constitución y un gobierno más abierto. Algunos historiadores prefieren llamarlo la segunda restauración del absolutismo porque el rey volvió a tener todo el poder.

El nombre "Década Ominosa" significa "década terrible" o "abominable". Fue un término usado por los liberales, que eran las personas que defendían las ideas de libertad y un gobierno con leyes claras. Muchos de ellos sufrieron persecución y tuvieron que irse del país durante esos años. Incluso un escritor conservador, Marcelino Menéndez Pelayo, describió esta etapa como un "absolutismo muy estricto y oscuro".

Sin embargo, algunos historiadores, como Jean-Philippe Luis, señalan que, aunque fue un periodo de mucha autoridad, también hubo intentos de mejorar la administración del país. El gobierno de Fernando VII, a pesar de ser muy estricto, también buscó hacer algunas reformas.

La situación política de España en esos años era complicada. El rey Fernando VII estaba entre dos grupos: por un lado, las potencias europeas le pedían moderación y, por otro, los absolutistas más extremos, llamados "ultras" o "apostólicos", querían un gobierno sin ninguna concesión. Esto hizo que el rey y sus ministros tuvieran que buscar un camino intermedio.

¿Cómo empezó la Década Ominosa?

El 7 de abril de 1823, un ejército francés, conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, entró en España. Este ejército estaba al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema. Su objetivo era ayudar a Fernando VII a recuperar su poder absoluto, que había perdido durante el Trienio Liberal.

Contrario a lo que se pensó por mucho tiempo, esta invasión no fue decidida por una alianza secreta de países europeos. Fue una decisión del rey Luis XVIII de Francia y su gobierno para fortalecer la posición de Francia en Europa. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda se mantuvo neutral, pero puso algunas condiciones, como que las tropas francesas se fueran de España una vez cumplieran su objetivo y que Francia no ayudara a España a recuperar sus colonias en América.

Cuando el duque de Angulema llegó a Madrid, nombró una Regencia (un gobierno provisional) formada por personas que apoyaban al rey. Este gobierno, liderado por Víctor Damián Sáez, un antiguo confesor del rey, se dedicó a perseguir a los liberales.

La segunda restauración de la monarquía absoluta

El 30 de septiembre de 1823, después de que los franceses asediaran Cádiz, el gobierno liberal permitió que el rey Fernando VII se fuera. Al día siguiente, el 1 de octubre, Fernando VII se reunió con el duque de Angulema en El Puerto de Santa María. Muchos liberales huyeron a Inglaterra, ya que no confiaban en la promesa del rey de "olvidar todo lo pasado". Y no se equivocaron.

Apenas se vio libre, Fernando VII anuló todas las leyes aprobadas durante el Trienio Liberal. Declaró que todos los actos del gobierno constitucional eran "nulos y sin valor", porque él había estado "sin libertad" y obligado a firmar leyes en contra de su voluntad. El rey consideró ese día como el fin de una "ignominiosa esclavitud" impuesta por "conspiradores" y "militares ambiciosos".

Represión y exilio: Consecuencias para los liberales

La vuelta de Fernando VII al poder absoluto trajo consigo una fuerte represión contra los liberales. Fue incluso más dura que la de 1814, porque en 1823 había más personas con ideas liberales.

La represión

La Regencia, nombrada por los franceses, ya había empezado la represión creando organismos como la Superintendencia de Vigilancia Pública y las Juntas de Purificación. Estas juntas se encargaban de investigar a los funcionarios para ver si habían colaborado con el gobierno liberal. Muchos fueron expulsados o degradados.

La violencia contra los liberales fue muy dura. El duque de Angulema intentó frenarla con una orden, pero tuvo que retirarla por el rechazo que causó. A este periodo se le llamó "terror blanco".

Una de las primeras medidas fue declarar "culpables de traición al rey" a los diputados que habían aprobado la incapacidad temporal del monarca. También se acabó con la libertad de expresión y se prohibió imprimir libros o periódicos sin permiso. Los clérigos tuvieron un papel importante en esta campaña, calificando las acciones de los liberales como "delitos infames".

Cuando Fernando VII recuperó su poder, ratificó estas medidas. Las tropas francesas que se quedaron en España a menudo tuvieron que intervenir para proteger a los liberales de los abusos de los absolutistas. Ciudades como Cádiz y Barcelona, bajo control francés, se convirtieron en refugios.

El símbolo de esta represión fue la ejecución de Rafael del Riego el 7 de noviembre de 1823 en Madrid. Riego había sido una figura clave en el inicio del Trienio Liberal. Su muerte causó indignación en Europa y marcó el fin de la experiencia liberal y el comienzo de la segunda restauración absolutista.

Otros casos de represión incluyeron la ejecución de Juan Martín Díez, "el Empecinado", un héroe de la Guerra de la Independencia española, que fue ejecutado en 1825 tras meses de prisión. También se crearon comisiones militares que dictaron muchas sentencias de muerte, incluso por cantar canciones "revolucionarias". Algunas diócesis crearon "Juntas de Fe" que actuaban de forma similar a la Inquisición española, aunque esta no fue restaurada oficialmente. Un ejemplo fue la ejecución de Cayetano Ripoll en Valencia por "herejía".

La persecución afectó a todos los que no apoyaban el absolutismo, incluyendo a clérigos y militares. Cientos de oficiales fueron expulsados del ejército. Aunque se decretó un "indulto general" en 1824, este tenía tantas excepciones que en la práctica mantuvo la persecución.

El exilio liberal

La dura represión llevó a muchos liberales al exilio, el mayor de su tipo en la Europa de la época. Se calcula que entre 15.000 y 20.000 personas se fueron de España. Los principales destinos fueron Francia (77%) e Inglaterra (11%).

En Gran Bretaña, muchos grupos simpatizantes con los liberales, como los whigs, se movilizaron para ayudar a los exiliados españoles. Se crearon comités para recaudar fondos y se les concedieron pensiones a algunos. La mayoría de las familias liberales se instalaron en el barrio londinense de Somers Town, aunque muchos vivieron en condiciones difíciles. A pesar de todo, mantuvieron su compromiso político y publicaron periódicos.

En Francia, la situación fue diferente. El gobierno vigilaba de cerca a los exiliados y no hubo un movimiento de solidaridad. La mayoría eran militares que habían preferido irse antes que sufrir represalias. Muchos vivieron en la miseria.

Para controlar a los exiliados, Fernando VII creó una "policía reservada" que operaba en secreto, incluso espiando a su propio gobierno. A pesar de la derrota, el exilio español contribuyó al desarrollo de un "internacionalismo liberal", conectando a liberales de varios países.

Los exiliados pudieron regresar a España gradualmente a partir de 1832, gracias a una amnistía impulsada por la esposa de Fernando VII, María Cristina de Borbón, y los absolutistas reformistas. El regreso definitivo se produjo después de la muerte del rey en 1833.

La división de los absolutistas

Así como los liberales se dividieron en "moderados" y "exaltados" durante el Trienio Liberal, en la Década Ominosa los absolutistas también se dividieron. Por un lado, estaban los "reformistas", que querían "suavizar" el absolutismo y hacer cambios administrativos. Por otro, los "ultras" o "apostólicos", que defendían un absolutismo total, incluyendo la restauración de la Inquisición española, que el rey no había repuesto.

Los "ultras" tenían como principal apoyo al hermano del rey, Carlos María Isidro de Borbón, quien era el heredero al trono ya que Fernando VII no tenía hijos. Por eso, a los ultras también se les llamó "carlistas". El conflicto más importante entre estos grupos fue la Guerra de los Agraviados en 1827.

Las diferencias entre "reformistas" y "ultras" no eran solo de estrategia, sino también de ideas. Los reformistas venían de una tradición ilustrada, mientras que los ultras se oponían a cualquier cambio y defendían un orden establecido por Dios.

«Reformistas» frente a «ultras» (o «apostólicos»)

Debido a la presión de Francia y otras potencias europeas, que temían una nueva revolución, Fernando VII se vio obligado a cambiar su gobierno en diciembre de 1823. Los nuevos ministros tenían un perfil más "moderado", aunque el rey nombró a figuras "ultras" como Francisco Tadeo Calomarde para equilibrar el poder.

Las instrucciones del rey al nuevo gobierno dejaban claro que no se permitiría ninguna relación con cámaras o representación popular, y que se debía "limpiar" la administración de cualquier persona que hubiera apoyado el sistema constitucional.

A pesar de esto, el nuevo gobierno fue mal recibido por los absolutistas "puros". El periódico El Restaurador, que fue prohibido por sus ideas radicales, llegó a publicar que se había formado un partido para destronar a Fernando VII y poner en el trono a su hermano don Carlos.

Tres decisiones del nuevo gobierno, apoyadas por el rey, provocaron la ruptura definitiva entre "reformistas" y "ultras":

- La no restauración de la Inquisición española, que los ultras consideraban el símbolo más importante del Antiguo Régimen en España.

- La creación de la Superintendencia General de Policía en 1824, que asumió funciones de censura y control, algo que los ultras creían que debía hacer la Inquisición.

- La concesión de una amnistía muy limitada a los liberales en mayo de 1824, que los ultras rechazaron por completo.

Un cuarto motivo fue el acuerdo con Francia para que 45.000 soldados franceses permanecieran en España hasta 1828. Esto generó un sentimiento antifrancés entre los ultras, que gritaban "¡Fuera los franceses!".

Finalmente, la aprobación de un nuevo reglamento para los Voluntarios Realistas en 1824, que excluía a los jornaleros, también causó descontento entre los ultras, ya que este cuerpo era su "brazo armado".

Las políticas de los absolutistas «reformistas»

Los absolutistas "reformistas" eran conscientes de la grave situación de España tras la pérdida de las colonias americanas. La Hacienda estaba en bancarrota y la Marina muy reducida. El ministro de Hacienda, Luis López Ballesteros, intentó poner orden en las cuentas, pero el rey se negó a reconocer las deudas contraídas por los liberales, lo que dificultó la obtención de nuevos préstamos.

Fernando VII autorizó préstamos a intereses muy altos con banqueros europeos, pero esto solo empeoró la situación. La deuda externa creció enormemente.

El rey también intentó recuperar las colonias americanas, organizando la expedición Barradas a México en 1829, que fue un desastre.

López Ballesteros, a pesar de las limitaciones impuestas por el rey, logró crear el primer presupuesto del Estado en la historia de España en 1828, un paso importante para modernizar la administración. También se promulgaron el Código de Comercio de 1829, se fundó el Banco de San Fernando y se creó el Cuerpo de Carabineros para frenar el contrabando.

Algunos reformistas, como Javier de Burgos, propusieron ir más allá, con una amnistía más amplia y la venta de bienes de la Iglesia para reducir la deuda, pero no lo lograron. Las reformas "técnicas" solo lograron paliar la crisis, no resolverla.

La educación

El ámbito de la educación quedó en manos del ministro "ultra" Francisco Tadeo Calomarde. Se suprimió la enseñanza privada (laica) y se "recristianizó" la educación universitaria. Se eliminó el estudio de la ciencia moderna, y los estudiantes debían presentar certificados de "buena conducta política y religiosa".

En la enseñanza primaria, el plan de 1825 de Calomarde establecía que a los niños se les enseñaría doctrina cristiana, lectura, escritura, ortografía y aritmética, mientras que a las niñas solo doctrina cristiana, lectura básica y "labores propias de su sexo" como coser y bordar.

La reacción de los ultras o apostólicos

Cuando se confirmó que la Inquisición no sería restaurada y se aprobó la amnistía, los "ultras" o "apostólicos" empezaron a organizarse y conspirar. Aunque no tenían una organización centralizada, contaban con el apoyo de la Iglesia y de los Voluntarios Realistas, que eran su "brazo armado". También tenían el respaldo del hermano del rey, don Carlos.

Se difundieron rumores sobre "Juntas apostólicas" secretas que buscaban poner a don Carlos en el trono. La primera insurrección "ultra" fue liderada por Joaquín Capapé en 1824, pero fue rápidamente sofocada. Otra intentona en La Mancha, liderada por Manuel Adame de la Pedrada, también fracasó.

En 1825, el general Jorge Bessières encabezó la insurrección "ultra" más seria. Salió de Madrid con una columna de caballería, pero fue derrotado por las tropas del gobierno y ejecutado por orden del rey.

A pesar de estas conspiraciones, Fernando VII no tomó medidas drásticas contra los ultras, ya que en muchos puntos coincidía con ellos. Sin embargo, el gobierno "reformista" sí tomó algunas decisiones para frenar el absolutismo extremista, como comunicar a Europa que no se restablecería la Inquisición y prohibir las peticiones colectivas al rey por parte de militares y voluntarios realistas.

La «guerra dels malcontents» o «guerra de los agraviados»

La "guerra dels malcontents" (guerra de los agraviados) fue el levantamiento "ultraabsolutista" más importante de la década, considerado un "ensayo general" de la Primera Guerra Carlista. Ocurrió principalmente en Cataluña en 1827.

Los insurrectos, en su mayoría campesinos y artesanos, llegaron a movilizar entre 20.000 y 30.000 hombres. Tomaron varias localidades y establecieron una "Junta superior provisional de gobierno" en Manresa. Su lema era "Viva la Religión, viva el Rey absoluto, viva la Inquisición, muera la Policía, muera el Masonismo y toda la secta impía". Alegaban que el rey Fernando VII estaba "secuestrado" por el gobierno.

Ante la magnitud de la rebelión, el gobierno envió un ejército y el propio rey Fernando VII visitó Cataluña para desmentir que estuviera "oprimido". Su Manifiesto desde Tarragona, en el que negaba estar secuestrado, provocó la rendición de muchos insurgentes.

La represión fue implacable, con ejecuciones sumarias de los líderes de la revuelta. El conde de España dirigió esta represión, que también afectó a los liberales. El fracaso de esta guerra marcó un cambio en los realistas, que empezaron a ver al infante don Carlos como la verdadera alternativa.

Las fracasadas conspiraciones liberales

Los liberales exiliados creían que podían repetir la revolución de 1820 y que el pueblo los apoyaría. Sin embargo, no entendían que la represión del gobierno había sido muy efectiva. La policía conocía sus planes gracias a una red de agentes dobles.

El primer intento fue en agosto de 1824, cuando el coronel Francisco Valdés Arriola tomó Tarifa. Al mismo tiempo, otro grupo desembarcó en Almería. Ambas operaciones fracasaron porque no encontraron apoyo popular. Los capturados fueron ejecutados inmediatamente.

Otros intentos, como el de los hermanos Bazán en 1826, también fueron sofocados. Estos fracasos demostraron a los liberales que el pueblo no estaba esperando para sublevarse.

Después de estos reveses, los liberales exiliados organizaron dos grupos conspirativos en Londres, uno liderado por el general Francisco Espoz y Mina (más moderado) y otro por el general José María Torrijos (más radical).

El triunfo de la Revolución de Julio de 1830 en Francia, que estableció una monarquía constitucional, dio un nuevo impulso a los planes liberales. El centro de la conspiración se trasladó a París. Se organizaron varias expediciones militares desde los Pirineos, pero todas fracasaron por falta de apoyo interno y por la presión de la policía francesa.

Torrijos siguió preparando un levantamiento en el sur de España. En diciembre de 1831, desembarcó en Fuengirola, pero fue engañado por el gobernador de Málaga y capturado. Torrijos y sus 52 hombres fueron jecutados en la playa de San Andrés. Este fusilamiento causó una gran conmoción en Europa y marcó el fin de la estrategia de los "pronunciamientos" como forma de derrocar el absolutismo.

El final del reinado de Fernando VII y el pleito sucesorio (1830-1833)

En 1829, tras la muerte de su tercera esposa, Fernando VII anunció que se casaría de nuevo. Necesitaba un heredero para asegurar la sucesión al trono.

La Pragmática Sanción y el impacto de la «Revolución de Julio»

Se casó con María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, su sobrina. Poco después, en marzo de 1830, Fernando VII hizo pública la Pragmática Sanción de 1789, una ley que su padre había aprobado y que permitía a las mujeres reinar en España. Esto anulaba la Ley Sálica, que impedía que las mujeres subieran al trono.

En octubre de 1830, nació una niña, Isabel, lo que significaba que su tío Carlos María Isidro de Borbón quedaba fuera de la sucesión. Esto fue un golpe para sus partidarios, los "carlistas".

El triunfo de la Revolución de 1830 en Francia, que llevó a una monarquía constitucional, hizo que el gobierno español aumentara la represión por temor al "contagio". Se cerraron universidades y se restablecieron las comisiones militares. Muchas personas fueron ejecutadas, como el librero Antonio Miyar y la joven Mariana Pineda, por ideas liberales.

Los «Sucesos de La Granja» de septiembre de 1832 y el nuevo gobierno «reformista»

Los "carlistas" no aceptaron que Isabel fuera la futura reina y planearon levantamientos. En septiembre de 1832, Fernando VII enfermó gravemente. Su esposa, la reina María Cristina, presionada por ministros "ultras" y embajadores extranjeros, influyó en el rey para que anulara la Pragmática Sanción. El rey firmó la anulación, lo que significaba que don Carlos volvería a ser el heredero.

Pero Fernando VII se recuperó inesperadamente. El 1 de octubre, destituyó al gobierno que había engañado a su esposa y el 31 de diciembre anuló el decreto que había derogado la Pragmática Sanción. De esta forma, Isabel, de dos años, volvió a ser la heredera al trono.

El nuevo gobierno, liderado por el "absolutista ilustrado" Francisco Cea Bermúdez, tomó medidas para ganar apoyo para Isabel II. Se reabrieron las universidades y se promulgó una amnistía que permitió el regreso de muchos liberales exiliados. También se creó el Ministerio de Fomento General del Reino para impulsar reformas.

Se reemplazaron a varios capitanes generales y se restringieron las actividades de los Voluntarios Realistas, que apoyaban a don Carlos. Sin embargo, el gobierno de Cea Bermúdez seguía comprometido con la monarquía absoluta y la represión contra los liberales no cesó por completo.

El pleito sucesorio: «carlistas» frente a «isabelinos»

Los "ultras", ahora "carlistas", se enfrentaron al nuevo gobierno. Aparecieron carteles a favor de don Carlos y se formaron grupos armados en su nombre. La ruptura definitiva se produjo cuando el gobierno expulsó de la corte a la princesa de Beira, cuñada de don Carlos, por su implicación en las conspiraciones.

Don Carlos decidió acompañar a su cuñada a Portugal, evitando así jurar a Isabel como heredera al trono. Se negó a reconocer los derechos de su sobrina, lo que selló la ruptura entre los hermanos.

El 20 de junio de 1833, las Cortes tradicionales se reunieron para el juramento de Isabel como heredera. Tres meses después, el 29 de septiembre de 1833, murió el rey Fernando VII. Esto dio inicio a una guerra civil por la sucesión al trono entre los "isabelinos" (partidarios de Isabel II, también llamados "cristinos" por su madre, la regente) y los "carlistas" (partidarios de su tío Carlos).

En el bando "isabelino" se inició un proceso de transición hacia un régimen más abierto. Se nombró a Javier de Burgos al frente del Ministerio de Fomento, quien sentó las bases de la administración pública española, incluyendo una nueva división provincial. Más tarde, el liberal Francisco Martínez de la Rosa asumió el gobierno y promovió el Estatuto Real en 1834, que marcó el inicio de un sistema político más moderno en España.

Galería de imágenes

-

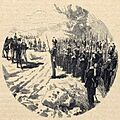

1902, Historia de España en el siglo XIX, vol 2, (Ejecución de El Empecinado).jpg

Representación de la ejecución de "El Empecinado".

Véase también

En inglés: Ominous Decade Facts for Kids

En inglés: Ominous Decade Facts for Kids