Historia de Cantabria para niños

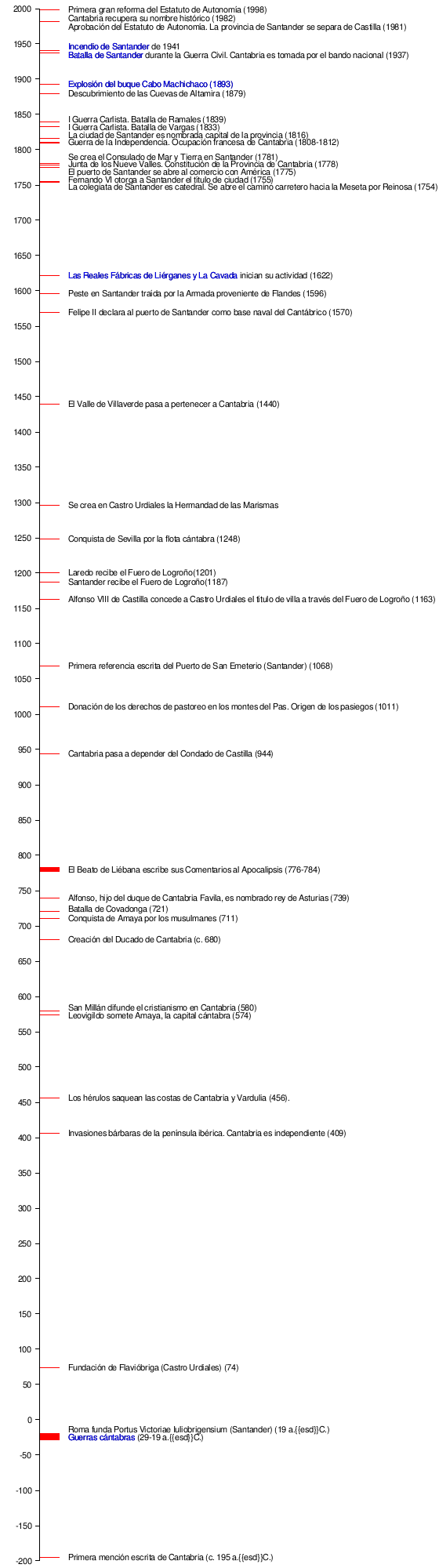

La historia de Cantabria es un viaje fascinante que nos lleva desde los primeros seres humanos que habitaron esta tierra, dejando huellas como las famosas pinturas de la cueva de Altamira, hasta la Cantabria de hoy. A lo largo del tiempo, esta región ha sido muy importante para España en diferentes momentos, como durante la Reconquista o en el comercio con el Nuevo Mundo gracias al puerto de Santander.

Contenido

- Cantabria en la Prehistoria: Un Viaje al Pasado Remoto

- Cantabria Antes de los Romanos

- Cantabria Bajo el Imperio Romano

- El Ducado de Cantabria y la Reconquista

- Cantabria en la Edad Moderna

- La Provincia de Cantabria

- Cantabria en el Siglo XIX

- La Restauración Borbónica

- La Segunda República Española

- La Guerra Civil Española en Cantabria

- El Franquismo en Cantabria

- La Transición a la Democracia

- El Proceso Autonómico

- Véase también

Cantabria en la Prehistoria: Un Viaje al Pasado Remoto

Aunque hay pruebas de que hubo personas en la península ibérica hace un millón de años, no tenemos certeza de su presencia en la región de Cantabria hasta hace unos 100.000 años, al final del Paleolítico Inferior. La cordillera Cantábrica actuó como una barrera natural, aislando esta zona del resto de la península.

¿Cómo era el Paleolítico en Cantabria?

El Paleolítico en Cantabria se extendió por una franja estrecha cerca de la costa, desde lo que hoy es Asturias hasta los Pirineos occidentales.

El clima en la prehistoria cambiaba mucho, alternando periodos cálidos con otros muy fríos, llamados glaciaciones. Los primeros habitantes de Cantabria vivieron en un periodo cálido, con temperaturas suaves y una costa similar a la actual. No se han encontrado restos humanos de esa época, pero sabemos que en otras partes de Europa vivía el Homo erectus, un antepasado nuestro. Sí se han hallado herramientas de piedra, como hachas, en cuevas y al aire libre. Estas personas vivían cerca de la costa y en valles bajos, en chozas hechas con ramas o pieles. Eran grupos pequeños que se movían buscando animales para cazar y plantas para recolectar.

Al pasar del Paleolítico Inferior al Paleolítico Medio, hace unos 95.000 años, comenzó la última glaciación. Cantabria se enfrió mucho, cambiando el paisaje y haciendo que la costa se alejara varios kilómetros. La Cordillera Cantábrica se llenó de glaciares y nieve, convirtiéndose en una barrera aún mayor. Las comunidades humanas empezaron a vivir en cuevas y refugios naturales. En esta época, apareció el Neanderthal, que mejoró las herramientas de piedra para cazar animales grandes como ciervos, rebecos, caballos y bóvidos. También usaban madera, aunque no se ha conservado.

Su alimentación incluía carne y vegetales recolectados. Se han encontrado indicios de enterramientos colectivos con ofrendas, lo que sugiere que tenían creencias espirituales y quizás las primeras formas de arte.

El último periodo Paleolítico, el Paleolítico Superior, comenzó hace 35.000 años y duró hasta el final de la glaciación, hace 10.000 años. En este tiempo, el Neanderthal desapareció y fue reemplazado por el Homo sapiens sapiens, que trajo grandes avances tecnológicos y culturales. La población creció y se expandió a zonas antes deshabitadas. Las cuevas se usaban más y estaban mejor organizadas. Las herramientas de piedra, hueso y asta se hicieron más especializadas, incluyendo armas y objetos decorativos.

La sociedad se hizo más compleja, con una división del trabajo que permitía la especialización. Se cazaban muchas especies diferentes, como ciervos, caballos, cabras, renos, bisontes y mamuts, aprovechando su carne, pieles y huesos. La caza en grupo muestra un alto nivel de organización. También recolectaban vegetales y algunos animales marinos.

Cantabria fue un lugar muy importante para el desarrollo de las culturas del Paleolítico Superior en Europa, gracias a su diversidad natural y la abundancia de cuevas. Por eso, tiene un patrimonio arqueológico invaluable, con cuevas que muestran todas las fases de este periodo.

El Arte de las Cavernas en Cantabria

Una prueba clara de este desarrollo cultural es el arte creado por el "hombre de las cavernas". El descubrimiento y estudio de este arte están muy ligados a Cantabria. Hay muchas cuevas con este patrimonio, como Altamira, El Castillo, La Pasiega, Las Monedas, Covalanas, Hornos de la Peña y El Pendo, ¡casi cincuenta! Este arte incluye:

- Arte mueble: Grabados o pinturas en objetos pequeños que se podían mover, como huesos o astas, que eran armas, herramientas o adornos.

- Arte rupestre: Dibujos y grabados en las paredes de las cuevas.

El arte rupestre, común en el oeste de Europa por sus paisajes con muchas cuevas, se hacía con diferentes técnicas:

- Grabado: Con los dedos en arcilla blanda o con piedras afiladas en superficies duras.

- Pintura: Con las manos, usando pigmentos naturales como óxidos de hierro (ocre) y carbón vegetal, logrando incluso varios colores.

- Escultura: Aprovechaban las formas naturales de las paredes para dar volumen a las figuras.

Estas obras se encuentran a veces en la entrada de las cuevas, donde había luz natural, pero más a menudo en galerías interiores, hechas con luz artificial (antorchas). Esto ha ayudado a que se conserven muy bien hasta hoy.

Los temas principales eran la caza, representando animales como ciervos, caballos, bisontes y renos. No solían dibujar animales carnívoros ni figuras humanas, salvo las "impresiones de manos". También hay motivos geométricos y simbólicos. Se cree que estas obras estaban relacionadas con las creencias espirituales de esas personas, como se ve en los rituales de enterramiento.

Hace unos 10.000 años, el final de la glaciación marcó el fin del Paleolítico. Comenzó una transición hacia el Neolítico, llamada Epipaleolítico o Mesolítico. El clima más cálido trajo una nueva línea de costa, la expansión de los bosques y cambios en la fauna. Los humanos tuvieron que adaptarse. En una primera fase, el Aziliense, el arte decayó. Más tarde, en el Asturiense (hace 9000-7000 años), se explotaron más los recursos, cazando más especies y recolectando mariscos. Los asentamientos estaban principalmente en la costa.

El Neolítico: Grandes Cambios en Cantabria

El Neolítico fue un momento clave en la historia de la humanidad, con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería en Oriente Medio. Esto permitió a las personas depender menos de la naturaleza. Las "economías productoras" trajeron un gran crecimiento de la población y cambios culturales: la piedra se empezó a pulir, se desarrolló la cerámica, la gente dejó de ser nómada para vivir en un solo lugar, se empezó a usar metales y la capacidad de producir más de lo necesario permitió el comercio y una mayor división del trabajo.

Esta nueva forma de vida llegó a Cantabria más tarde que a otras zonas de Europa. Por eso, la forma de vida del Epipaleolítico (caza y recolección) coexistió con la productora durante mucho tiempo. La expansión de la ganadería vino acompañada del Megalitismo, la construcción de grandes monumentos de piedra con fines funerarios o rituales, como menhires y dólmenes. Esto demuestra que existían grupos sociales más grandes y organizados.

Este proceso de "neolitización" continuó durante la Edad de los Metales. El Calcolítico, con el uso de piedra y cobre, llegó en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. La Edad del Bronce (1800 a.C. - 700 a.C.) trajo la aleación de cobre y estaño. Como estos metales eran escasos en Cantabria, su presencia indica que había comercio con otras regiones.

Fue una época de crecimiento de la población y ocupación de nuevos lugares, con la expansión de la ganadería bovina y porcina. El fin de los enterramientos colectivos sugiere que la sociedad empezó a tener diferentes niveles sociales, dejando atrás la igualdad de las comunidades cazadoras.

Desde el 700 a.C., se extendió el uso del hierro, abundante en Cantabria, lo que dio inicio a la minería. Esta última fase de la Prehistoria duró hasta la llegada de los romanos, que trajeron los primeros textos escritos.

Cantabria Antes de los Romanos

La primera vez que se menciona el nombre de Cantabria por escrito fue alrededor del año 195 a.C., cuando el historiador Catón el Viejo habló del nacimiento del río Ebro en el país de los cántabros.

Después de esto, hay muchas menciones a los cántabros y Cantabria, ya que los cántabros eran mercenarios en diferentes conflictos. Participaron en la guerra de los cartagineses contra Roma y se les menciona durante el asedio de Numancia.

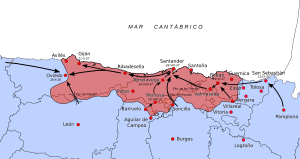

La mayoría de los relatos posteriores aparecen a raíz de las guerras cántabras contra Roma en el año 29 a.C. Se conservan unas 150 referencias a este pueblo, cuya fama de feroces guerreros quedó registrada en textos griegos y latinos. Su territorio era más grande que la actual Cantabria, extendiéndose al norte hasta el mar Cantábrico, al oeste hasta el río Sella en Asturias, al sur por Campoo y la Montaña Palentina, y al este hasta casi Castro-Urdiales.

Durante la Edad del Hierro, la gente vivía en poblados fortificados llamados castros, construidos en lugares altos y fáciles de defender. Algunos de estos castros eran muy grandes, capaces de refugiar a varias tribus en tiempos de guerra.

Hay pruebas de que desde la Edad del Bronce, los cántabros de la costa comerciaban por mar con otros pueblos célticos del arco atlántico. El Caldero de Cabárceno, de fabricación irlandesa o británica, y otras herramientas de bronce lo demuestran.

Las fuentes antiguas y los hallazgos escritos indican que los cántabros, como otros pueblos de la península ibérica, dejaban temporalmente su tierra para ofrecerse como mercenarios a otros pueblos, destacando por su ferocidad y espíritu combativo.

Se cree que los cántabros sirvieron en los ejércitos del general cartaginés Asdrúbal Barca en el año 208 a.C. También se mencionan soldados cántabros en el ejército de Pompeyo durante la guerra civil contra Julio César en Hispania, en el siglo I a. C.. Además, Julio César menciona su presencia como aliados de tribus celtas en la Guerra de las Galias en el año 56 a.C.

Cantabria Bajo el Imperio Romano

Tras la conquista romana, Roma organizó el territorio de los cántabros para explotar sus recursos económicos, principalmente sal, plomo y hierro. Se construyeron infraestructuras para facilitar el comercio.

La Legio IIII Macedonica se instaló en Pisoraca (Herrera de Pisuerga) en el año 43 d.C. para iniciar la romanización de los habitantes. Sin embargo, la paz no duró mucho, y hubo más levantamientos cántabros hacia el 16 a.C.

Aunque las élites cántabras se integraron en la administración romana, las estructuras sociales nativas y las creencias religiosas propias se mantuvieron, mezclándose con las romanas. Así, se encontraron altares dedicados a dioses romanos como Júpiter, o a dioses que combinaban nombres romanos y locales, como Júpiter Candamo.

La romanización de Cantabria fue selectiva. La ciudad más importante, Julióbriga, se fundó alrededor del 15 a.C. y estuvo habitada hasta el siglo III. Su misión era controlar y administrar el amplio territorio cántabro.

También existieron núcleos menores como Concana, Octaviolca, Orgenomescum, Vadinia, Vellica, entre otros, relacionados con las tribus que habitaban Cantabria. Además, había puertos como Portus Victoriae Iuliobrigensium, Portus Blendium y Portus Vereasuecae.

Después de las guerras cántabras, soldados cántabros formaron parte de legiones romanas. También era común encontrarlos como tropas auxiliares. En el siglo I, había dos cohortes formadas solo por cántabros en Mesia y Palestina.

Durante los III y IV, Cantabria sufrió una crisis económica y social. Las ciudades se abandonaron, la gente regresó al campo y surgieron las villas rurales.

La inquietud por las invasiones bárbaras llevó a una reorganización militar en el norte de Hispania y a la fortificación de lugares como Monte Cildá y el antiguo castro de Vellica en los siglo IV y V.

En el año 406, los visigodos se establecieron en Hispania, mientras que el noroeste estaba ocupado por el reino suevo. Esto permitió a cántabros y vascones disfrutar de cierta independencia.

Del siglo V apenas hay datos de Cantabria, solo una breve mención de que 400 hérulos atacaron la costa cántabra en el año 456.

Pasó más de un siglo sin que Cantabria apareciera en los registros históricos. Durante este tiempo, el pueblo cántabro se mantuvo fuera del control de suevos y visigodos, conservando gran parte de sus creencias antiguas y mostrando una escasa romanización fuera de unos pocos centros culturales. Muchos cántabros seguían hablando su lengua prerromana, aunque con algunas palabras en latín.

El Ducado de Cantabria y la Reconquista

Después de la caída del Imperio romano, Cantabria recuperó su independencia frente al reino visigodo hasta el año 574. En ese año, el rey Leovigildo conquistó Cantabria y su capital, Amaya. Durante este periodo, Cantabria se integró en el reino como provincia fronteriza y se creó un ducado, gobernado por un dux, un representante del rey. Esto garantizaba cierta autonomía para el pueblo cántabro.

Hay pocos registros de este periodo, pero es probable que la poca asimilación cultural visigoda y el mantenimiento de costumbres antiguas llevaran a rebeliones contra el poder real. Hacia el año 632, san Isidoro ya advertía sobre la tendencia de los cántabros al pillaje y las luchas.

También hubo conflictos fronterizos entre los reyes visigodos de Hispania y los reyes francos, en los que Cantabria se vio involucrada. Un cronista franco del siglo VII menciona la existencia de un dux llamado Francio de Cantabria que pagaba tributo a los francos. Esto sugiere que el ducado de Cantabria era una tierra fronteriza importante para el reino visigodo, desde donde podían lanzar ataques contra los vascones y controlar a un pueblo que no estaba completamente sometido.

La Conquista Musulmana y la Reconquista

En el año 714, las fuerzas del Califato omeya conquistaron los valles altos del Ebro y Amaya, la capital cántabra. Esto obligó a los cántabros a defenderse en sus fronteras tradicionales. En las primeras crónicas de la Reconquista, Cantabria sigue siendo mencionada como una región. Por ejemplo, la Crónica albeldense dice que Alfonso I era hijo de Pedro, duque de Cantabria, lo que confirma la existencia de este ducado.

Después de este periodo, el nombre de Cantabria desaparece de los documentos, en parte porque el término "Asturias" se extendió a la mitad occidental de la región, y el ducado de Cantabria se desplazó más al sur.

Así, durante la Edad Media, las fuentes documentales apenas mencionan Cantabria por su nombre, predominando el de Asturias con comarcas como Asturias de Santillana, Asturias de Trasmiera y Asturias de Laredo.

La ubicación de Cantabria, entre los reinos cristianos de León, Castilla y Navarra, hizo que su territorio sufriera tensiones fronterizas, lo que llevó a divisiones y uniones parciales. A principios del siglo XIII, las fronteras se estabilizaron y Cantabria volvió a aparecer como una unidad territorial. En este periodo, Alfonso X reorganizó las merindades, integrando las viejas comarcas de Asturias de Santillana, Liébana, Campoo, Trasmiera y la zona de Asón y Ontón.

A partir de la Hermandad de las Cuatro Villas —Santander, Laredo, Castro-Urdiales y San Vicente de la Barquera— se formó la Hermandad de las Marismas, uniendo a todos los puertos importantes al este de Asturias.

Desde los puertos cántabros salían flotas hacia Europa y el Mediterráneo. A partir del siglo XIV, se incrementan las referencias a sus hazañas en batallas navales. Cada una de las Cuatro Villas de la Costa se comprometía a tener una galera lista para el rey. La Hermandad de las Cuatro Villas de la Costa llegó a competir con la Liga Hanseática, frenando su expansión.

Durante la Guerra de los Cien Años, Santander fue la base naval de las flotas de los Trastámara. De este puerto partieron en 1372 las galeras que vencieron en la batalla de La Rochelle contra los ingleses, y las naves de Pero Niño, que atacaron ciudades inglesas y remontaron el Támesis.

Los navegantes y barcos de la armada cántabra fueron el origen de la futura Marina Real de Castilla.

La participación cántabra en la Reconquista se dio en dos frentes: repoblando tierras con los foramontanos y con el esfuerzo de guerra de sus gentes.

Desde el siglo XIII, los marinos cántabros participaron constantemente en la Reconquista por mar. La flota de las Cuatro Villas de la Costa participó en la toma de Sevilla en 1248, rompiendo el puente de barcas bajo el mando de Ramón Bonifaz. Este hecho está representado en el escudo de Santander con una nao y la Torre del Oro.

Ciudades andaluzas como Cádiz y El Puerto de Santa María fueron repobladas con familias de los puertos del Cantábrico.

En la última etapa de la Reconquista, la toma del Reino de Granada, los valles y villas de Cantabria apoyaron a los Reyes Católicos con soldados por tierra y marineros por mar. Muchos de los fueros y privilegios obtenidos por estas villas fueron en reconocimiento a su participación en la Reconquista.

Con los Reyes Católicos, la Hermandad de las Marismas desapareció, quedando el Corregimiento de las Cuatro Villas, que abarcaba casi toda Cantabria. Sus reuniones se celebraban en Bárcena de Cicero o rotando entre las villas, para que ninguna tuviera más importancia que las otras.

Cantabria en la Edad Moderna

En el siglo XVI, se popularizó el nombre de La Montaña para referirse a las tierras de la cordillera Cantábrica, en contraste con el resto de Castilla la Vieja. Esta distinción se mantiene hasta hoy.

Durante la Baja Edad Media y el Antiguo Régimen, los grandes señoríos de Cantabria estuvieron dominados por tres importantes familias nobles españolas: los Mendoza, los Manrique de Lara y los Velasco.

La ubicación geográfica de Cantabria fue un tema de debate hasta el siglo XIX, ya que el topónimo se había perdido o usado de forma imprecisa. En el siglo XVI, algunos estudiosos, basándose en la lengua vasca, situaron la antigua Cantabria al este del río Asón, en el País Vasco y zonas cercanas de Navarra y La Rioja. Estas ideas se consolidaron hasta la segunda mitad del siglo XVIII.

Sin embargo, otros estudiosos se opusieron a estas teorías. La controversia se extendió durante los XVII y XVIII. No fue hasta 1796 cuando se resolvió definitivamente gracias a la obra La Cantabria: disertación sobre el sitio y extensión del historiador Enrique Flórez de Setién. Él, basándose en su conocimiento de las fuentes clásicas y la geografía, refutó las tesis y situó el origen de los cántabros donde hoy lo conocemos.

Paralelamente, el nombre de cántabro o Cantabria se aplicó a diversas instituciones y jurisdicciones en la región.

Los XVII y XVIII fueron de decadencia para las Cuatro Villas de la Costa. Su actividad se limitaba a la pesca, ya que el comercio marítimo en el Cantábrico era dominado por Bilbao. Solo Santander logró cambiar esta dinámica a partir de 1754, gracias a iniciativas privadas y al interés del Estado. Desde entonces, Santander se convirtió en el centro del desarrollo de Cantabria: en 1754, el papa creó el obispado de Santander; en 1755, Fernando VI le otorgó el título de ciudad; entre 1775-1778, se permitió al puerto de Santander comerciar con América; en 1785, se creó el Consulado del Mar y Tierra; en 1791, fue sede de la Sociedad Cantábrica de Amigos del País; y en 1801, fue elegida capital de la provincia marítima de Santander, nombre que defendió con celo.

Mientras tanto, otras jurisdicciones de la región buscaban, desde 1727, unirse en una entidad más unida, similar al Principado de Asturias o el señorío de Vizcaya. Esta aspiración se concretó en 1778 con la creación de la provincia de Cantabria en la casa de juntas de Puente San Miguel.

La agricultura de subsistencia, complementada con la ganadería, fue la base económica de la región durante toda la Edad Moderna. Las tierras cultivadas eran muy pequeñas. Apenas había grandes propietarios, lo que hacía que la tierra estuviera muy dividida y se explotara a menudo en régimen de aparcería, permitiendo el acceso a la propiedad incluso a las clases más humildes. La producción agrícola era escasa y deficitaria, basada en cultivos poco adaptados al territorio y al clima de Cantabria, como trigo, mijo, centeno y cebada. Por ello, la importación de cereales de Castilla, Andalucía y Francia era constante. Solo con la introducción del maíz, que se adaptó perfectamente, se logró la autosuficiencia de grano por primera vez en la historia de Cantabria.

En cuanto a la ganadería, era principalmente vacuna, con bueyes y vacas para el trabajo del campo. Poco a poco, se aclimataron otras razas europeas con mayor producción de carne y leche, que fueron reemplazando a las autóctonas. También había ganado ovino y caprino, además del esencial porcino, fundamental para la alimentación familiar.

En este periodo, la industria se centraba en la transformación de alimentos y la conserva de pescado. Sin embargo, surgió una importante industria de construcción naval, impulsada por la demanda del Estado, en los astilleros de Guarnizo y Colindres.

También se estableció la primera industria armamentística del país con la construcción de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada, que producía cañones para los barcos de la armada y herrajes para los astilleros. La creación de estos altos hornos y astilleros provocó una fuerte deforestación en cuencas como la del río Miera, debido al consumo insostenible de madera para producir carbón vegetal y construir barcos.

Tras el resurgimiento comercial del puerto de Santander y la apertura del camino de Reinosa, este crecimiento industrial se acompañó de nuevas industrias de molturación de harinas, cervezas, curtidos, jabones y tejidos, cerca de la ciudad. En la segunda mitad del siglo XVIII, el puerto de Santander se habilitó para el comercio marítimo con América, lo que lo convirtió en uno de los más importantes del país.

La Provincia de Cantabria

En 1727, se produjo el primer intento de crear lo que sería la provincia de Cantabria.

Aun así, la gran autonomía de las pequeñas entidades en que estaba dividida Cantabria, junto con la escasez de recursos, seguía siendo su principal debilidad. El avance de la administración centralista borbónica hacía cada vez más evidente la imposibilidad de afrontar solos los problemas: desde las difíciles comunicaciones hasta los obstáculos para la justicia, desde la escasez de alimentos en tiempos difíciles hasta los impuestos crecientes. Todo esto aceleró los contactos entre villas, valles y jurisdicciones. Esta vez, se unieron en torno a las Juntas de la Provincia de Nueve Valles. Dos hechos clave impulsaron este proceso:

- Evitar contribuir a la reconstrucción del puente de Carlos III de Miranda de Ebro, impuesta por una orden de 1775, cuando Cantabria había sufrido dos grandes inundaciones ese mismo año.

- La necesidad de unirse para hacer frente a la gran cantidad de bandidos que actuaban impunemente en Cantabria, ante la ineficacia de la justicia por la falta de recursos.

Tras la convocatoria del diputado general de Nueve Valles para una Junta en Puente San Miguel el 21 de marzo de 1777, las jurisdicciones afectadas enviaron a sus representantes con poderes para decidir su unión a la provincia de los Nueve Valles.

En esa Junta General se sentaron las bases para la unidad administrativa y jurisdiccional, que culminó el 28 de julio de 1778 en la casa de juntas de Puente San Miguel. Allí se constituyó la provincia de Cantabria, al aprobar las ordenanzas comunes. Además de los Nueve Valles, se unieron Rivadedeva, Peñamellera, Provincia de Liébana, Peñarrubia, Lamasón, Rionansa, Villa de San Vicente de la Barquera, Coto de Estrada, Valdáliga, Villa de Santillana del Mar, Lugar de Viérnoles, Villa de Cartes y su jurisdicción, Valle de Buelna, Valle de Cieza, Valle de Iguña, Villa de Pujayo, Villa de Pie de Concha y Bárcena, Valle de Anievas y Valle de Toranzo.

Para evitar un fracaso como el de 1727, el primer objetivo fue conseguir la aprobación del rey Carlos III para la unión de todos en una provincia, lo que lograron el 22 de noviembre de 1779.

Las veintiocho jurisdicciones que iniciaron la creación de la Provincia de Cantabria querían que se incluyeran todas las demás que formaban el Partido y Bastón de las Cuatro Villas de la Costa. Ofrecieron facilidades para la integración, con los mismos derechos y deberes. Así se fueron uniendo la Abadía de Santillana, los valles de Tudanca, Polaciones, Herrerías, Castañeda, la Villa de Torrelavega y su jurisdicción, Val de San Vicente, Valle de Carriedo, Tresviso y las villas pasiegas de La Vega, San Roque y San Pedro, así como la Ciudad de Santander con su Abadía de los Cuerpos Santos.

Debido a la competencia de Laredo, el Ayuntamiento de Santander, que al principio había aceptado el nombre de Cantabria para la provincia, luego impuso que se llamara con su nombre para que no hubiera dudas de cuál era su capital. Aunque muchos periódicos usaban el nombre de cántabro o Cantabria, el Ayuntamiento de Santander insistió en que se mantuviera el nombre de "provincia de Santander".

Cantabria en el Siglo XIX

El levantamiento contra la invasión napoleónica en 1808 marcó el inicio del fin del Antiguo Régimen (con su sistema político y económico antiguo) y el comienzo de la Edad Contemporánea en España. El siglo XIX fue un periodo de lucha entre el liberalismo (que buscaba un régimen constitucional, igualdad de derechos y economía de libre mercado) y la resistencia de los grupos privilegiados (nobleza y clero) y gran parte del campesinado.

Cantabria fue parte de esta lucha. A principios del siglo XIX, era una región rural con estructuras feudales. El liberalismo llegó de la mano de la burguesía comercial de Santander. Aunque al principio se beneficiaron del Antiguo Régimen, se unieron a la revolución liberal cuando este se convirtió en un obstáculo para su crecimiento. Sus ideas políticas eran prácticas, priorizando sus intereses económicos.

El régimen que se impuso a partir de 1833 fue un acuerdo entre las viejas y nuevas élites sociales (la nobleza rural y la burguesía comercial en Cantabria), creando un "Estado de propietarios" para defender sus intereses. Los campesinos, la mayoría de la población cántabra, fueron los más afectados por este pacto. Para la mayoría de los que no tenían tierras, la extensión del libre mercado fue perjudicial.

El Fin del Antiguo Régimen

Ante la noticia del secuestro de la familia real por Napoleón y la invasión francesa, estalló una rebelión en Madrid el 2 de mayo de 1808, con figuras como Pedro Velarde, natural de Muriedas. La rebelión se extendió por toda España.

Al principio, las autoridades de Santander fueron cautelosas, temiendo el castigo francés y un levantamiento popular. Este último ocurrió el 26 de mayo de 1808, y las autoridades decidieron liderarlo para controlarlo. Se formó una Junta Suprema Cantábrica presidida por el obispo Rafael Tomás Menéndez de Luarca. En colaboración con Asturias, se organizó un Armamento Cántabro con 5000 voluntarios. Sin embargo, las tropas francesas lograron victorias y tomaron Santander el 23 de junio.

La resistencia guerrillera se extendió por toda la región, con líderes como Juan López Campillo y Juan Díaz Porlier El Marquesito, quien reorganizó las fuerzas bajo el nombre de División Cántabra. La lucha causó grandes pérdidas. En 1812, la retirada francesa hacia el frente ruso y una ofensiva guerrillera debilitaron el poder napoleónico. En Cantabria, la base francesa se atrincheró en Santoña, que se convirtió en un baluarte inexpugnable hasta 1814. El último acto de guerra en Cantabria fue el 11 de mayo de 1813, cuando las tropas francesas tomaron Castro-Urdiales tras un asedio.

El regreso de Fernando VII significó la restauración del absolutismo, derogando la Constitución de 1812 y las leyes de las Cortes de Cádiz. La Iglesia absolutista y ultraortodoxa, liderada por el obispo Menéndez de Luarca, recuperó su poder.

A pesar de esto, el fracaso de la restauración en asegurar el crecimiento de la burguesía santanderina llevó a esta a apoyar el levantamiento liberal de 1820. El proyecto reformista del Trienio Liberal (1820-1823) fue frustrado por sus propias contradicciones y la oposición tradicionalista, apoyada por las monarquías absolutistas europeas. El regreso a la guerrilla rural y una nueva invasión francesa, la de los Cien Mil Hijos de San Luis, abolieron la Constitución y restauraron los poderes absolutos del monarca. En Cantabria, solo Santoña resistió varios meses.

Así comenzó la Ominosa Década (1823-1833), con los voluntarios realistas como principal fuerza represora. Se formó una Brigada de Cantabria con 7000 hombres, que fue la fuerza dominante del periodo, imponiendo las ideas más duras del absolutismo.

El Estado Liberal: Avances y Desafíos

En Cantabria, la guerra civil tras la muerte de Fernando VII (I Guerra Carlista, 1833-1840) fue muy dura debido a la división interna de la región. En las zonas rurales, el carlismo era fuerte, apoyado por una población agraria apegada a viejas costumbres y bajo la influencia de la nobleza rural y el clero. El liberalismo se limitaba a algunos núcleos costeros, especialmente Santander, donde la burguesía buscaba eliminar las barreras que el absolutismo imponía a su comercio. La cercanía al frente vasco-navarro convirtió a Cantabria en un campo de batalla.

La Guerra Carlista en Cantabria

En 1833, hubo un fuerte levantamiento carlista en la montaña, liderado por el coronel Pedro Bárcena, con el objetivo de tomar la capital. En Santander, se organizó un Batallón de Vecinos Honrados que detuvo la ofensiva carlista en la Acción de Vargas. Esto aseguró el control liberal del territorio, pero no eliminó las simpatías carlistas, alimentadas por la cercanía del frente vizcaíno y la falta de comunicación en la región. La organización carlista montañesa tenía una Junta de Armamento y Defensa, batallones, un hospital y una fábrica de armas.

La causa de Carlos V fue apoyada por los grupos privilegiados que veían peligrar su posición social, y por campesinos empobrecidos que se rebelaban contra un régimen político que no resolvía sus problemas y atacaba sus tradiciones. La Iglesia más conservadora unió ideológicamente a este movimiento.

La precariedad del control de la recién creada provincia de Santander (1833) por parte de la burguesía liberal llevó a esta a "preparar" las elecciones de los nuevos Ayuntamientos en 1835 para asegurar su apoyo. Así, desde los orígenes del Estado liberal, comenzaron las prácticas de clientelismo, donde los caciques locales ofrecían favores a cambio de apoyo político. Este sistema continuaría, perfeccionado, bajo la Restauración.

El Reinado de Isabel II

El fin de la guerra civil tras la derrota carlista en Ramales de la Victoria (1839) inició un periodo de estabilidad gubernamental que permitió el crecimiento económico. Para Santander, significó el fin de la crisis y la continuidad de la prosperidad comercial, alcanzando su punto máximo a mediados de siglo. Sin embargo, esta calma era superficial. La Monarquía constitucional se basaba en las facciones más moderadas del liberalismo, aliadas con sectores tradicionalistas. El régimen tenía un carácter híbrido, donde la soberanía era compartida por la corona y la nación, dando a la reina poderes considerables. Además, el voto estaba restringido a los grupos más ricos, lo que excluía a gran parte de la población.

En Cantabria, a partir de la década de 1840, surgieron grupos políticos que apoyaban y se beneficiaban del nuevo Estado: progresistas y moderados. Estos últimos, más fuertes, incluían a liberales conservadores y antiguos absolutistas. A mediados de siglo, la Unión Liberal se convirtió en el partido dominante, caracterizado por la estabilidad y la "desideologización".

La Diputación Provincial, con atribuciones limitadas, se convirtió en el ámbito político donde se resolvían las tensiones entre los grupos de poder.

Las bases sociales del régimen de Isabel II fueron disminuyendo. Cuando estalló la crisis económica en la década de 1860, las aspiraciones populares y los intereses burgueses se unieron para impulsar reformas democratizadoras. En Cantabria, la burguesía volvió a ser "revolucionaria", apoyando un cambio que resolviera los problemas de una economía comercial en declive. Además, la escasez y el desempleo habían deteriorado las condiciones de vida de las clases medias y bajas de Santander.

El Sexenio Democrático

La Gloriosa Revolución comenzó en septiembre de 1868. Fue apoyada por la guarnición de Santoña, que se unió al levantamiento de Santander. El gobierno envió tropas para reprimirlo, pero la victoria del general Serrano en la batalla de Alcolea puso fin al reinado de Isabel II, iniciando el Sexenio Democrático (1868-1874).

Este fue un proyecto reformista apoyado por el liberalismo progresista y los nuevos grupos demócratas, republicanos y federalistas. Buscaban un régimen democrático, basado en la libertad política y el sufragio universal masculino, con el parlamento como centro. También impulsaron medidas para el desarrollo económico. En Santander, hubo un gran entusiasmo republicano, pero en el resto de la región, el apoyo fue escaso. La efervescencia revolucionaria llevó a una reorganización de los tradicionalistas, que defendían la ortodoxia católica frente a la libertad de cultos.

A pesar de sus intenciones, el proyecto democrático fracasó. Sus impulsores no lograron consolidar un sistema político estable, y la crisis económica y la sensación de caos social alejaron a los grupos burgueses. Además, la insurrección en Cuba puso en peligro el mercado colonial.

Las clases populares también vieron frustradas sus esperanzas de mejora. La escasez de fondos llevó al gobierno a mantener los impuestos, y las guerras (colonial, cantonalista y carlista) obligaron a seguir con el servicio militar obligatorio para las familias más humildes. Sin apoyos ni recursos, las minorías demócratas que sostenían la frágil república instaurada en 1873 no pudieron detener un nuevo pronunciamiento que en diciembre del año siguiente restauró a Alfonso XII, hijo de la reina depuesta.

Hacia la Especialización Ganadera

A principios del siglo XIX, la agricultura era la principal fuente de ingresos para la mayoría de la población, pero era de subsistencia. Las aldeas cántabras cultivaban varios productos (maíz, alubias, patatas, viñas) para su propio consumo, lo que resultaba en una baja productividad y malas condiciones de vida. La falta de capital impedía modernizar las explotaciones agrícolas.

El atraso en la agricultura también se debía a la estructura de la propiedad. Más de la mitad de las tierras cultivables estaban en manos de un 10% o 15% de la población (grandes familias y "notables" locales), mientras que la mayoría de los habitantes tenían parcelas mínimas.

Esta división de la tierra dificultaba la mejora de la productividad agraria. Las malas comunicaciones, tanto dentro de la provincia como con el exterior, contribuían al aislamiento y la falta de desarrollo.

Estas características también afectaban a la pesca. Las pequeñas barcas, con falta de capital y tecnología, condenaban a las familias de los marineros a condiciones de vida precarias.

Agricultura y Mercado

La nueva economía de mercado del siglo XIX también afectó a la tierra, con muchas compras y ventas. Sin embargo, esto no cambió la estructura de la propiedad. Una nueva élite de propietarios, principalmente burgueses de Santander y notables locales, se consolidó con el régimen liberal, adquiriendo tierras desamortizadas o de agricultores arruinados.

El paisaje de pequeñas propiedades no cambió, sino que se consolidó. La extensión de la propiedad, acentuada por los "cerramientos" (apropiación de terrenos comunales), restringió la práctica tradicional del colonato. Una consecuencia inevitable fue la emigración, ya que la desigualdad en la tierra y la debilidad de otros sectores económicos impedían el sustento de una población creciente.

La emigración había sido tradicionalmente realizada por miembros de familias acomodadas que iban a Castilla, Andalucía o América para trabajar en el comercio, la artesanía o el servicio. A partir de 1880, esta emigración se dirigió masivamente a América (Cuba, México, Estados Unidos), impulsada por campesinos pobres que no encontraban futuro en una economía poco desarrollada y que huían del servicio militar obligatorio.

La especialización ganadera y la proletarización industrial a partir de 1900 reforzaron estos flujos. Las remesas de dinero enviadas o traídas por los emigrantes fueron fundamentales para muchas familias y para fomentar obras sociales como casas de salud y escuelas.

Las propuestas de reforma chocaron con obstáculos: la negativa de las clases poderosas a cambiar, la falta de dinero y cultura de los agricultores, un periodo de convulsiones políticas y la insolvencia financiera del Estado. Ante la imposibilidad de cambiar la estructura de la propiedad, se impuso la idea de la especialización productiva, y dadas las características de Cantabria, esta apuntaba a la ganadería.

Sin embargo, esta posibilidad se enfrentaba a la pobreza de la población agrícola. Solo la burguesía santanderina, tras un siglo de expansión comercial, tenía los recursos. Pero estos se destinaban a actividades comerciales y otros sectores rentables. La oportunidad para reorientar estas inversiones llegó en el último tercio del siglo XIX, con una crisis económica. Esta crisis fue doble: agropecuaria, por la llegada de productos alimenticios de otros países que la producción nacional no podía competir; y colonial, ya que el mercado cubano estaba siendo absorbido por Estados Unidos. La pérdida se confirmó con la guerra de 1898 y el fin de los restos imperiales.

La burguesía regional reaccionó reorientando sus inversiones hacia los recursos naturales de la provincia: los yacimientos mineros y la ganadería. Así, el final de siglo trajo el inicio de la producción vacuna que tanto ha marcado la personalidad de Cantabria.

El Sector Ganadero

Aunque la ganadería siempre fue importante en Cantabria, no alcanzó una verdadera especialización antes del siglo XIX, debido a obstáculos como el tamaño reducido de las explotaciones, las carencias técnicas y la falta de inversiones. La ganadería era un sector secundario, complementario de la agricultura.

Con la apertura del Camino de Reinosa a mediados del siglo XVIII, que conectaba Santander con la meseta castellana, se impulsó el crecimiento económico, incluyendo el sector ganadero. El transporte de mercancías requirió un número creciente de animales de tiro.

Otro foco de especialización se dio en las tierras pasiegas, donde los ganaderos se especializaron en la cría de vacuno, buscando comercializar carne y lácteos. La leche pasiega destacaba por su calidad. Era una incipiente economía de mercado.

Sin embargo, el verdadero motor del sector ganadero en Cantabria fue la demanda urbana. A mediados del siglo XIX, el crecimiento de las ciudades, especialmente Santander, generó una importante demanda de productos alimentarios. Este mercado impulsó la especialización vacuna, primero cárnica y luego lechera, acelerada por la crisis agraria de finales de siglo y el cambio de estrategia inversora de la burguesía santanderina. También contribuyó la importación de especies vacunas extranjeras, como la frisona neerlandesa, más productivas en leche que las autóctonas. Prueba de este éxito temprano es la aparición de numerosas ferias ganaderas en toda la región, como las de Torrelavega, Solares u Orejo.

Auge y Declive Comercial. El Despertar Industrial

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, Santander se había convertido en un gran centro comercial, exportando granos y harinas castellanas e importando productos coloniales. Sin embargo, Cantabria apenas generaba excedentes exportables, por lo que el comercio de Santander no integró la región. Sí consolidó una burguesía de negocios experimentada y unida, que se convirtió en la élite económica, política y social de la nueva provincia.

La economía portuaria, sin embargo, era débil e insegura, basada en el control del mercado harinero castellano, el colonial y una política estatal proteccionista. El sistema pareció colapsar entre 1793 y 1833, pero se reactivó gracias a leyes proteccionistas, el fomento de la exportación y la guerra carlista, que desvió mercancías a Santander.

Su máximo desarrollo se alcanzó a mediados de siglo, momento en que comenzaron a aparecer sus debilidades. Por un lado, el control del mercado antillano disminuyó ante la competencia estadounidense y el deseo de independencia cubano. Por otro, el centro productor castellano perdió importancia debido a la reestructuración del comercio interior por la expansión ferroviaria.

La consecuencia del declive fue la obligatoria readaptación de las bases económicas de la burguesía. El puerto reorientó sus exportaciones del mercado antillano al europeo, y el producto principal pasó a ser el mineral (80% del total de exportaciones en 1910).

Reorientación de Inversiones

Así, el capital de Santander se reinvirtió en la explotación de la ganadería vacuna y en la extracción de recursos mineros de la región. Destacaron el zinc, en Picos de Europa y Reocín, y especialmente el hierro de Peña Cabarga, Camargo y la zona de Castro-Urdiales (siendo la segunda provincia productora después de Vizcaya).

Aunque al principio las empresas mineras se nutrían principalmente de capital extranjero y de las Antillas, y la mayor parte del producto se exportaba, impulsaron beneficios para la economía regional: expansión ferroviaria, puestos de trabajo, desarrollo de Torrelavega como centro industrial y la creación de una red bancaria. Como desventajas, hubo salarios bajos, malas condiciones laborales (incluido el trabajo infantil), el agotamiento de recursos no renovables y la degradación de espacios naturales. A largo plazo, impulsaría la industrialización moderna de la región.

El impacto ecológico de este desarrollo fue notable, transformando el paisaje cántabro. La importante deforestación en el este de Cantabria (por ferrerías, astilleros, fábricas de cañones y expansión de praderas) se vio potenciada por la minería y los centros industriales (relleno de marismas, contaminación fluvial), la especialización lechera (expansión de pastos a costa de bosques) y la introducción del pino y el eucalipto en detrimento de especies autóctonas. Gran parte del espacio arbóreo cántabro es resultado de una política de repoblaciones, especialmente después de la Guerra Civil.

El crecimiento económico permitió completar una red de carreteras provincial que ha llegado hasta nuestros días. Esta red comenzó con la apertura del camino de Reinosa a Alar del Rey en 1753, fundamental para el desarrollo de Santander y que comunicaba Cantabria con la meseta castellana. En el siglo XIX, se amplió, conectando la capital con los centros productivos de Castilla y el valle del Ebro, además de un camino paralelo a la costa que unía Santander con los principales puertos costeros.

Era una red concentrada en la zona central, sin conexiones entre las diferentes arterias, lo que marginaba amplias zonas del interior. No buscaba articular las necesidades de comunicación de la región, sino reforzar el papel de Santander como gran puerto del Cantábrico.

La red ferroviaria construida en la segunda mitad del siglo XIX acentuó estas características. Se estableció un ferrocarril entre Santander y Alar del Rey, abierto en 1866, que completaba el camino de las harinas. Otro, el Ferrocarril del Cantábrico, unía Santander con Oviedo y Bilbao a finales de siglo. Y el Ferrocarril Económico entre Astillero y Ontaneda, inaugurado en 1902 para fomentar el desarrollo minero. Se consolidó así una red en forma de “T” (trazado longitudinal norte-sur y horizontal paralelo a la costa), que servía a los intereses de la exportación de minerales y marcaría el desarrollo posterior de Cantabria, consolidando una nueva polarización regional.

Por un lado, una zona central (Reinosa-Torrelavega-Santander) con notable desarrollo industrial y un eje costero, ambos polos de concentración de población y producción. Por otro, numerosos valles del interior marginados económicamente y condenados a despoblarse por la emigración. Esta situación se reforzó con el crecimiento industrial del siglo XX.

La Sociedad en Evolución

Las transformaciones económicas, institucionales y políticas en Cantabria desde la segunda mitad del siglo XVIII tuvieron consecuencias en su sociedad y cultura. La población se duplicó entre 1752 y 1910, pasando de 138.200 a 302.956 habitantes. La densidad subió, pero no de forma homogénea. La presión demográfica creció en Santander y su entorno, el canal del Besaya, los centros comarcales y algunos núcleos costeros, mientras el resto se despoblaba. Este desequilibrio ha continuado hasta la actualidad.

El ritmo de crecimiento demográfico tampoco fue homogéneo. Se aceleró en el siglo XIX, especialmente entre 1830-1860 y a partir de 1880. La desaceleración en las décadas de 1860 y 1870 se explica por las limitaciones del desarrollo regional: la excesiva presión del trabajo sobre la tierra, sin inversiones ni una división del trabajo más racional, se combinó con un creciente impulso de las migraciones.

Los cambios en la población no fueron solo cuantitativos. Las estructuras sociales también sufrieron alteraciones. A lo largo del siglo XIX, se desarrolló una incipiente población urbana alrededor de Santander, que contrastaba con la sociedad agraria y rural predominante. Esta doble realidad se mantuvo, aunque la extensión de la economía de mercado al campo y la expansión de una pujante cultura urbana provocaron la progresiva desintegración de la tradicional sociedad rural.

En Santander, la nueva sociedad surgió con la expansión comercial y el crecimiento económico, acelerando el aumento demográfico y la diversificación social y profesional. La cúspide de esta pirámide la formaba una élite de altos comerciantes y capitalistas. Debajo, crecían unas clases medias de artesanos y trabajadores especializados, con ingresos medios-bajos e inestabilidad social, junto a funcionarios. Destaca la escasa presencia de "profesionales libres", la pérdida de peso de los sectores tradicionales (agricultores, marineros y pescadores) y los primeros indicios de proletarización.

En el mundo rural, aunque era una sociedad cerrada y volcada en el autoabastecimiento, existía una proporción de la población dedicada a funciones no directamente relacionadas con la tierra, como artesanos, funcionarios locales, algunos "profesionales liberales" y comerciantes.

La Restauración Borbónica

El último cuarto del siglo XIX se caracterizó por una mayor estabilidad política. El régimen de la Restauración, iniciado en 1874, fue especialmente estable en Cantabria. Al ser una región mayoritariamente rural, la movilización política era escasa, y las redes de poder ya consolidadas aseguraron la estabilidad. Un caciquismo regional que se integró fácilmente en el sistema gracias al carácter burgués-católico de sus élites y a la geografía fragmentada del territorio.

Los partidos monárquicos – Conservador y Liberal- estaban formados por personalidades y notables locales, sin estructuras permanentes, que solo se movilizaban en periodos electorales. Solo Santander tendió a romper este esquema, debido al amplio apoyo que las opciones republicanas encontraban en una población urbana con mayor conciencia política.

Electoralmente, la provincia se dividió en una circunscripción (la capital más un amplio entorno rural) y dos distritos (Cabuérniga al oeste y Laredo al este). Se elegían cinco escaños en total.

- Los distritos se convirtieron en feudos electorales de los liberales hasta fin de siglo. El de Laredo, con mayor actividad industrial, acabó pasando a manos conservadoras (1903) debido al malestar social por la problemática construcción del puente de Treto.

- La circunscripción de Santander era más compleja, con un comportamiento electoral más democrático y una gama real de opciones ideológicas. Para contrarrestar la fuerza republicana en Santander, se la unió con un gran número de municipios rurales, asegurando la hegemonía conservadora.

La Restauración funcionó en Cantabria sin grandes obstáculos, con poca violencia política, lo que demuestra el buen funcionamiento del pacto dinástico. Esto se logró por la poca ideologización de los partidos, el personalismo y la pasividad del electorado. Cuando el favoritismo y el chantaje no eran suficientes, se recurría a la coacción, lo que llevaba a un fraude electoral generalizado.

En este contexto, los partidos antisistema tuvieron poca presencia. A la derecha, carlistas e integristas vieron su fuerza disminuida. A la izquierda, los partidos republicanos crecieron en Santander y otros núcleos desarrollados, pero entraron en declive en el siglo XX por su falta de unidad. El socialismo –la UGT se fundó en la región en 1888– los reemplazó como principal movimiento de izquierda a partir de la década de 1920, con el desarrollo industrial y la nueva clase obrera.

Crisis y Cambios en el Siglo XX

Aunque el sistema siguió funcionando, el siglo XX trajo cambios, especialmente en los partidos políticos, que sufrieron inestabilidad y divisiones.

- Los conservadores se dividieron en dos grupos.

- Los liberales sufrieron una crisis por la sucesión de Sagasta y el asesinato de Canalejas, dividiéndose en Cantabria en varios grupos personalistas.

- Los republicanos intentaron reorganizarse con la fundación de la Unión Republicana (1903), pero no lograron ir más allá de ser un partido de notables sin un programa definido.

A partir de la I Guerra Mundial (1914-1918), el sistema entró en una fase de degradación. La falta de atención a las demandas de las clases bajas fomentó el crecimiento de la izquierda obrera (socialista y, en menor medida, anarquista). Por otro lado, la burguesía regional desconfiaba cada vez más de los políticos cántabros por su escasa influencia nacional y la falta de atención a sus demandas (modernización del puerto, ferrocarril Santander-Mediterráneo, beneficios fiscales, depresión económica de posguerra y temor a la conflictividad social). La consecuencia fue el apoyo al golpe de Primo de Rivera en 1923.

La Dictadura de Primo de Rivera

En Cantabria, la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) trajo algunas novedades políticas. Se creó una nueva red de caciques para apoyar la dictadura, lo que renovó las élites regionales con una mayor presencia de miembros de la burguesía santanderina.

Paralelamente, hubo un aumento de la organización obrera y rural, con el crecimiento del sindicalismo y la movilización de la población agraria a través del catolicismo. Esto llevó a una modernización de la política regional a partir de 1931, con una política de masas y una mayor independencia del electorado.

Se definieron así las áreas políticas que estructurarían la dinámica de la República:

- La izquierda predominó en las zonas industrializadas y urbanizadas (Santander y su entorno, Torrelavega, el corredor del Besaya y algunos puntos de la costa oriental).

- La derecha siguió siendo dominante en las áreas rurales y agrícolas, con un gran predominio de la religión y el localismo.

La Segunda República Española

El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española. Santander amaneció republicana. La Diputación Provincial celebró su última sesión el 23 de abril.

La Segunda República, la primera experiencia democrática en España, nació en un contexto difícil (la Gran Depresión y el ascenso de los fascismos), lo que impidió su consolidación debido a la confrontación entre dos bloques sociopolíticos.

Por la izquierda, el proletariado industrial y agrario vio frustradas sus demandas (condiciones laborales dignas, acceso a la propiedad rural, seguridad social), lo que los llevó a posiciones revolucionarias. Sin embargo, tuvieron dificultades para formar un frente común debido a las diferencias entre anarquistas, social-revolucionarios, social-demócratas y comunistas.

Por la derecha, las clases medias rurales y urbanas, muy religiosas y asustadas por las transformaciones sociales, se aliaron con la alta burguesía, preocupada por las demandas de los trabajadores y la alteración del status quo. La reacción, el militarismo y el fascismo llevaron a una solución autoritaria.

En Cantabria, la República siguió un esquema similar, aunque con características propias:

- La derecha se reorganizó y fortaleció, pasando de posiciones pragmáticas a una hostilidad abierta contra el régimen republicano. Agrupó fuerzas políticas diversas en torno a ideas básicas como el orden, la religión, la familia y la propiedad, movilizando a clases medias urbanas y amplias capas del campesinado, sobre las que la Iglesia tenía gran influencia. Así se consolidó una nueva derecha, apoyada por sindicatos agrícolas e instituciones religiosas, convirtiéndose en la principal fuerza política de la región.

- El Partido Socialista, la fuerza dominante de la izquierda, luchó entre la necesidad de aliarse con los partidos republicanos y la preocupación por diferenciarse de ellos. Fundado en la región en 1887, en 1931 era la fuerza política mejor organizada.

- Los republicanos mostraron incapacidad para superar sus diferencias ideológicas y lograr una base centrista que estabilizara la República.

En Cantabria, esta efervescencia política y sus confrontaciones se vivieron con intensidad, aunque la violencia se mantuvo a un nivel muy bajo en comparación con otras regiones, salvo algunos incidentes en octubre de 1934. La polarización del espectro político hacia los extremos, especialmente después de las elecciones de 1936, intensificó la confrontación, que ocasionalmente derivó en episodios violentos, como el asesinato de Luciano Malumbres, director del diario La Región.

Los procesos electorales durante la República tuvieron una vitalidad nunca vista, con libertad de expresión, movilización del electorado y un amplio abanico ideológico. Aunque la confrontación era intensa, las jornadas de votación se caracterizaron por la tranquilidad. En cuanto a los resultados, la circunscripción tuvo un sesgo conservador, pero se mantuvo un cierto equilibrio político entre izquierda y derecha.

Fue durante la República cuando surgieron las primeras iniciativas autonomistas, basadas en las posibilidades de descentralización de la Constitución de 1931. La Diputación Provincial estudió la posibilidad de elaborar un estatuto de autonomía, y el Partido Federal elaboró un Estatuto de Autonomía para un Estado Federal Cántabro-Castellano en 1936, que no pudo aprobarse por el estallido de la Guerra Civil. Como consecuencia de la guerra, el nombre de Cantabria se usó menos oficialmente, quedando relegado a las federaciones deportivas.

La Guerra Civil Española en Cantabria

La Sublevación Frustrada

Después de la sublevación militar del 18 de julio de 1936, Cantabria se mantuvo fiel al Gobierno de la República, pero su aislamiento del resto del territorio republicano impidió una resistencia eficaz. La capital fue tomada en agosto de 1937, y la batalla de Santander concluyó el 1 de septiembre del mismo año, cuando toda la región pasó al bando nacional.

El fracaso de la rebelión en Cantabria sorprendió a muchos, ya que se tenía una imagen conservadora y rural de la región. Las causas del fracaso fueron de dos tipos: estructurales y coyunturales.

Estructural fue la fuerza del movimiento obrero en Cantabria durante el primer tercio del siglo, especialmente la Federación Obrera Montañesa, que se manifestó en la fortaleza del sindicalismo en las áreas industriales y su incipiente penetración en algunas zonas rurales. Su capacidad de movilización y la rapidez con la que reaccionaron sus dirigentes en las primeras horas del levantamiento, llenando el vacío de poder, contrastaron con la descoordinación de los planes de los sublevados.

Las causas coyunturales fueron diversas circunstancias ocurridas antes y durante la rebelión militar:

- Las elecciones de febrero significaron un éxito amargo para las derechas: a pesar de su éxito en la región, el triunfo nacional del Frente Popular dejó en manos de la izquierda los órganos de poder provincial y municipal.

- La pasividad de las fuerzas de la derecha ante la preparación del golpe, confiando en la mayoría conservadora de la región y delegando la iniciativa en los militares.

- El asesinato de Luciano Malumbres, director del diario izquierdista La Región, el 3 de junio, conmocionó a la ciudad, extendiendo la confusión y el miedo.

- Las vacilaciones del coronel José Pérez y García Argüelles, gobernador Militar, quien, a pesar de su cercanía a los sublevados, su indecisión y la enérgica respuesta obrera impidieron que se alzara.

- La rápida reacción de la izquierda, que movilizó sus recursos de inmediato, llenando la inoperancia del gobernador civil. Destacó la actuación del presidente de la Diputación Provincial, Juan Ruiz Olazarán, quien lideró las fuerzas del Frente Popular, la FOM-UGT y la CNT, coordinándolas para frustrar el golpe.

- La lealtad y decisión del coronel José García Vayas, quien frustró el plan de los sublevados en el destacamento militar de Santoña, controlando la mayor fuerza armada de la provincia y poniendo su arsenal a disposición de las milicias.

- En las áreas rurales, se organizaron milicias que formaron Comités Locales del Frente Popular, logrando el control de Torrelavega y Potes.

Restablecimiento del Orden y Autonomía de Facto

Una vez frustrada la rebelión, las fuerzas del Frente Popular se centraron en reconstruir el orden, centralizar el poder y detener los actos incontrolados (hubo muchos asesinatos). Se designó un Comité de Guerra (julio de 1936). Con el nombramiento de Juan Ruiz Olazarán como gobernador civil (agosto de 1936), se buscó reconstituir la autoridad y la legalidad, concentrando las funciones militares en una Comisaría de Defensa (septiembre de 1936) dirigida por Bruno Alonso.

La creación de estos organismos, el aislamiento de la cornisa cantábrica del resto del territorio republicano y la escasa coordinación de las tres provincias crearon en Cantabria una situación de autogobierno virtual, lo que influyó positivamente en la valoración del autonomismo. Sin embargo, se produjo una paulatina restitución de las instituciones republicanas, generando un sistema mixto de poder.

Aunque el objetivo principal era limitar los impulsos revolucionarios y reconstituir el poder central para ganar la guerra, esto no evitó divisiones y luchas de poder entre los diferentes grupos políticos y sindicatos. El avance del conflicto también llevó a un aumento de las detenciones políticas. La dirección de los periódicos fue asignada a comités obreros.

Las consecuencias del golpe y la guerra también afectaron la economía regional, con la huida de directores, la escasez de materias primas (por el aislamiento y el bloqueo marítimo) y la necesidad de imponer el racionamiento, lo que se agravó con la llegada de refugiados. El establecimiento de una economía de guerra obligó a una intervención directa de las autoridades públicas en el sistema productivo.

El gobierno cántabro fue consciente de ser la parte más frágil del bloque republicano del norte, por el menor desarrollo económico de la región y la hostilidad de una extensa población conservadora. Los cántabros, por tanto, fueron los más interesados en respetar la autoridad del Gobierno central republicano y en coordinarse con las otras dos provincias, buscando el apoyo, en un difícil equilibrio, de la revolucionaria Asturias y de la autonomista y conservadora Vizcaya. Nunca se logró una auténtica coordinación, y en la práctica las tres provincias actuaron como tres bloques autónomos.

Desde Cantabria se lanzaron varias ofensivas militares. Santander, además, sufrió incursiones aéreas y bombardeos indiscriminados, pero el grueso de la contienda en el norte de la península ibérica ocurrió durante el verano de 1937.

La Caída del Frente Norte

La Campaña del Norte, emprendida por las tropas del bando sublevado entre abril y noviembre de 1937, terminó con el área del Cantábrico bajo control republicano. En Cantabria, las operaciones tuvieron lugar entre agosto y septiembre, después de la conquista de Vizcaya por las tropas franquistas (lo que provocó una gran afluencia de refugiados vascos, agravando la difícil situación de la provincia).

El 6 de agosto se constituyó la Junta Delegada del Gobierno en el Norte, presidida por el general Mariano Gamir Ulibarri, integrada por los gobiernos de Euskadi, Asturias y Cantabria, y encargada de coordinar la defensa.

Frente a ellos, el general Dávila dirigía seis brigadas navarras y dos castellanas, más tres divisiones y una brigada del cuerpo expedicionario italiano. La ofensiva se articuló en dos líneas de avance:

- Una, desde Palencia y Burgos, atacó la zona del Alto Ebro y avanzó hacia Santander, tomando Reinosa y Torrelavega.

- La otra, desde el este, avanzó desde el límite con Vizcaya hacia los ríos Agüera y Asón.

El 24 de agosto, las tropas vascas firmaron la rendición con los mandos italianos (Pacto de Santoña). El 25, Santander capituló, y las fuerzas italianas entraron en la madrugada del 26. El 1 de septiembre, el ejército franquista llegó al límite con Asturias. Finalmente, el 17 de septiembre, las tropas franquistas entraron en Tresviso.

Las causas de la derrota republicana fueron varias:

- La superioridad militar de los sublevados, especialmente en artillería y aviación (proporcionadas por alemanes e italianos) y el apoyo del acorazado España.

- La escasez de mandos militares en el ejército republicano.

- La desmoralización por el avance enemigo y la llegada de refugiados.

- La falta de provisiones y alimentos.

- El aislamiento del resto del territorio republicano, agravado por el bloqueo naval.

El Franquismo en Cantabria

Ocupada la región, las fuerzas franquistas llevaron a cabo una dura represión (unos 2500 muertos, además de muchos encarcelados y exiliados), eliminando todo rastro de tradición liberal, republicana o socialista.

En el contexto de un fuerte centralismo territorial, las tímidas reivindicaciones autonomistas de antes de la guerra fueron completamente anuladas, y el gobernador civil se consolidó como la máxima autoridad política y administrativa.

Entre 1937 y 1975, la historia de Cantabria bajo la dictadura franquista pasó por tres fases:

- La larga posguerra, en los años 1940, caracterizada por el retroceso económico, la represión política, el estancamiento demográfico y el estancamiento cultural.

- La recuperación del crecimiento en los años 1950, con la expansión del modelo industrial consolidado antes de la guerra, en un contexto de fuerte intervención económica.

- El lento pero imparable declive económico de la región a partir de 1960, provocado por la falta de competitividad del modelo industrial. Esta decadencia desembocó en la crisis económica de la década de 1970, obligando a una dura reconversión en Cantabria.

En 1963, el presidente de la Diputación Provincial, Pedro Escalante y Huidobro, propuso recuperar el nombre de Cantabria para la provincia de Santander. A pesar de las gestiones y el voto afirmativo de los ayuntamientos, la petición no prosperó, sobre todo por la oposición del Ayuntamiento de Santander.

La Transición a la Democracia

El proceso de transición política iniciado en España tras la muerte de Francisco Franco en 1975 abrió la puerta al establecimiento en Cantabria de una comunidad autónoma uniprovincial, surgida de la Constitución de 1978. El Estatuto de Autonomía de Cantabria se aprobó el 30 de diciembre de 1981. Este estatus, desconocido hasta entonces para la vieja Montaña, se convirtió en el marco de referencia para la historia actual de la región. Su implantación y funcionamiento no fueron fáciles, abriéndose a partir de 1982 un periodo político inestable y conflictivo hasta mediados de los años 1990, enmarcado en la dura crisis socioeconómica de los años 1980 y la rigurosa reconversión industrial que afectó a la joven autonomía.

La larga dictadura franquista había dejado una herencia difícil para la provincia que iniciaba este importante camino político: crisis económica y desindustrialización, desestructuración social, falta de un sólido tejido político democrático, una cultura marcada por cuatro décadas de autoritarismo y la falta de un sentimiento de identidad compartida. El resultado fue la fuerte inestabilidad de las nuevas instituciones y, en consecuencia, el desinterés de los ciudadanos cántabros hacia ellas, hasta que la estabilización y normalización experimentadas desde 1995 permitieron la cristalización de un sentimiento favorable al autonomismo.

La economía cántabra, en lenta desaceleración desde 1960, entró en crisis a partir del estallido de la crisis económica en 1973, iniciando un proceso de desindustrialización que duró hasta los años 1990. La descomposición del régimen y su parálisis impidieron afrontar las causas de la crisis hasta el restablecimiento de la democracia. Así, el proceso autonómico y la comunidad autónoma a partir de 1982 tuvieron que lidiar con una fuerte destrucción de tejido industrial y una reducción del sector primario (pesca y ganadería, acelerada desde la incorporación de España a la CEE en 1986), acompañado de un aumento del desempleo. Esto abrió la puerta a la terciarización socioeconómica de la región, redirigiendo sus esfuerzos hacia los servicios y el turismo.

La implantación de la autonomía coincidió con una transformación abrupta de la sociedad cántabra, completando en el último tercio del siglo XX el largo proceso de éxodo rural, concentración de la población en la costa y núcleos importantes, y expansión de las pautas culturales urbanas. El nuevo marco de autogobierno y los mecanismos políticos democráticos tuvieron que funcionar en medio de una coyuntura de cambio social.

La nueva estructura de partidos tuvo que basarse en una sociedad inestable, desencantada y escéptica respecto a las nuevas instituciones y a los actores políticos. El retroceso de la clase obrera, el crecimiento de sectores profesionales vinculados al terciario, el aumento de trabajadores por cuenta propia y la extensión de nuevos rentistas (jubilados anticipados, desempleados con subsidios) derivaron en una base social más conservadora, conformista y políticamente apática. Esta falta de dinamismo social se sumó a la ausencia de un proyecto sólido para la política regional, lo que alimentó la continuidad de hábitos heredados como el localismo, el caciquismo y el clientelismo.

A partir de 1982, la evolución institucional y política de la comunidad autónoma atravesó dos fases:

- Hasta 1995, una situación de inestabilidad permanente, marcada por divisiones, cambios de partido, gobiernos aislados, personalización de los enfrentamientos políticos, mociones de censura, escándalos y problemas legales, que alcanzó su punto máximo durante los gobiernos de Juan Hormaechea (1987-1995).

- A partir de la segunda mitad de los años 1990, tras tocar fondo la recesión y culminar lo más duro de la reconversión, se abrió un periodo de normalización y estabilización para la dinámica institucional y las relaciones políticas, reflejado en la estabilidad de los diferentes gobiernos de coalición (PP-PRC a partir de 1995, y PSOE-PRC desde 2003), y en la mejora de la valoración de las instituciones autonómicas por parte de la población.

El Proceso Autonómico

El 30 de diciembre de 1981 concluyó el proceso iniciado en abril de 1979. Otros 85 ayuntamientos de la región y la Diputación Provincial se sumaron a la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. Cantabria basó su autonomía en el precepto constitucional que abría la vía del autogobierno a las "provincias con entidad regional histórica".

La Asamblea Mixta, integrada por los diputados provinciales y los parlamentarios nacionales, inició el 10 de septiembre de 1979 los trabajos para la redacción del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Tras su aprobación por las Cortes Generales el 15 de diciembre de 1981, el rey de España firmó la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía para Cantabria el 30 de diciembre de ese mismo año. De esta forma, la provincia de Santander se desvinculó de su histórica pertenencia a Castilla y salió del régimen preautonómico de Castilla y León.

El 20 de febrero de 1982 se constituyó provisionalmente la primera Asamblea Regional (hoy Parlamento). A partir de entonces, el nombre de provincia de Santander fue sustituido por el de Cantabria, recuperando así su nombre histórico. Las primeras elecciones autonómicas se celebraron en mayo de 1983.

En la IV Legislatura (1995-1999) entró en vigor la primera gran reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria, acordada por todos los grupos parlamentarios.

|

Véase también

- Historia de España

- Historia de la configuración territorial de Cantabria

- Historia del nombre de Cantabria