Trienio Liberal para niños

El Trienio Liberal fue un periodo importante en la historia de España que duró tres años, desde 1820 hasta 1823. Fue un tiempo en el que se intentó gobernar el país siguiendo una Constitución (un conjunto de leyes fundamentales) que limitaba el poder del rey.

Antes de este periodo, el rey Fernando VII gobernaba de forma absoluta, es decir, tenía todo el poder. Pero el 1 de enero de 1820, un militar llamado Rafael del Riego lideró un levantamiento (conocido como el pronunciamiento de Riego) que obligó al rey a aceptar la Constitución de 1812.

Durante el Trienio Liberal, se pusieron en marcha muchas ideas y reformas que buscaban modernizar España. Fue un momento de gran interés en Europa, ya que otros países también estaban viviendo sus propias revoluciones. Sin embargo, este periodo terminó el 1 de octubre de 1823, cuando un ejército francés, conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, invadió España y ayudó a Fernando VII a recuperar su poder absoluto, aboliendo la Constitución.

Este periodo fue crucial porque, por primera vez, se intentaron aplicar las reformas que se habían pensado en las Cortes de Cádiz (un tipo de parlamento) entre 1810 y 1814. A pesar de los problemas, el Trienio Liberal abrió la participación política a más ciudadanos.

Contenido

- ¿Qué pasó antes del Trienio Liberal?

- La Revolución Liberal de 1820

- El primer gobierno liberal (marzo de 1820 - marzo de 1821)

- El segundo y tercer gobiernos liberales (marzo de 1821 - julio de 1822)

- El segundo gobierno liberal

- La política tributaria y la cuestión del medio diezmo

- La fallida abolición de los señoríos

- La política americana: ¿una última oportunidad perdida?

- Las movilizaciones de los liberales "exaltados" y el tercer gobierno liberal (de los «anilleros»)

- Los avances del realismo

- El fracasado intento de golpe de Estado absolutista del 7 de julio de 1822

- Los "exaltados" en el gobierno (agosto de 1822 - abril de 1823)

- El final de la revolución (abril-octubre de 1823): la invasión de los "Cien Mil Hijos de San Luis"

- Represión y exilio

- Debate entre historiadores: la valoración del Trienio

- Véase también

¿Qué pasó antes del Trienio Liberal?

Cuando el rey Fernando VII regresó a España en 1814, después de estar retenido en Francia, eliminó la Constitución de 1812 y volvió a gobernar como un rey absoluto. Los liberales, que defendían un gobierno con una Constitución, fueron encarcelados o tuvieron que irse del país.

Durante los seis años siguientes (conocidos como el Sexenio Absolutista, de 1814 a 1820), el rey y sus ministros no lograron solucionar los graves problemas económicos que España arrastraba desde la Guerra de la Independencia (1808-1814). El comercio con las colonias americanas había disminuido mucho debido a los movimientos de independencia que estaban surgiendo allí. Esto provocó una fuerte crisis económica y el gobierno se quedó sin dinero.

Ante esta situación, los liberales, muchos de ellos organizados en secreto, intentaron restaurar la Constitución mediante levantamientos militares. Buscaban el apoyo de militares que estuvieran descontentos para que se rebelaran y obligaran al rey a aceptar la Constitución de 1812.

Muchos oficiales del ejército estaban descontentos porque se les había quitado la posibilidad de ascender y sus salarios se retrasaban. Además, las reformas de las Cortes de Cádiz, que permitían a cualquier ciudadano acceder a la carrera militar, habían sido anuladas. Esto hizo que muchos militares se unieran a las ideas liberales.

Entre 1814 y 1820, hubo varios intentos de levantamiento. Los primeros cinco fracasaron y sus líderes fueron castigados. Por ejemplo, el general Juan Díaz Porlier fue ejecutado en 1815, y el general Luis Lacy fue ejecutado en 1817. Finalmente, el levantamiento de Riego en 1820 fue el que tuvo éxito.

La Revolución Liberal de 1820

El levantamiento de Riego

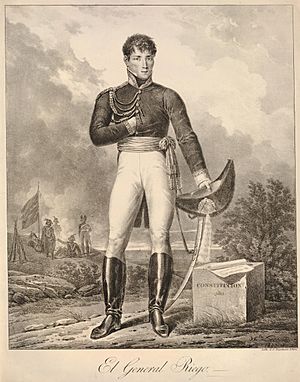

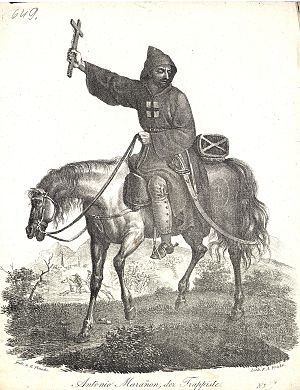

El 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael del Riego se levantó en armas con su batallón en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Sus tropas estaban a punto de embarcarse hacia América para luchar contra los movimientos de independencia. Riego les dijo a sus soldados que España vivía bajo un poder absoluto y que el rey no había jurado la Constitución de 1812, que era un acuerdo justo entre el rey y el pueblo. Les pidió que gritaran: "¡Viva la Constitución!".

Después de no poder tomar Cádiz, las tropas de Riego iniciaron una larga marcha por Andalucía, proclamando la Constitución de 1812 en cada pueblo. Aunque no encontraron mucha resistencia, tampoco recibieron apoyo de otras guarniciones. Para mantener el ánimo, uno de los oficiales compuso un himno patriótico que se hizo famoso: el Himno de Riego.

Cuando ya estaban a punto de rendirse, el 11 de marzo, recibieron la noticia de que el rey Fernando VII había aceptado la Constitución dos días antes. Esto ocurrió porque el gobierno absolutista no había podido controlar los levantamientos que habían surgido en otras ciudades, siguiendo el ejemplo de Riego.

El regreso de la Constitución de Cádiz

El 7 de marzo, Fernando VII emitió un decreto diciendo que, por voluntad del pueblo, había decidido jurar la Constitución de 1812. Esto significaba el regreso de la Constitución y de las Cortes que él mismo había abolido en 1814. El rey dio este paso al saber que incluso las tropas de Madrid y la Guardia Real apoyaban la Constitución.

El 8 de marzo, se liberó a todos los presos políticos y se permitió el regreso de los exiliados. Al día siguiente, el rey juró la Constitución en el Palacio Real y abolió la Inquisición. También nombró una Junta Provisional para gobernar, presidida por el cardenal Borbón. Los liberales explicaron que el rey había sido "engañado" por sus malos consejeros, lo que le permitía seguir en el trono sin asumir responsabilidades por el pasado.

El 10 de marzo, el rey publicó un manifiesto en el que prometía ser el "más firme apoyo" de la Constitución. Sin embargo, esta promesa no se cumpliría, ya que casi de inmediato comenzó a conspirar para derribarla.

El primer gobierno liberal (marzo de 1820 - marzo de 1821)

El «gobierno de los presidiarios»

La Junta Provisional Consultiva, nombrada por el rey, convocó elecciones a Cortes el 22 de marzo. Esta Junta gobernó hasta que las Cortes se reunieron en julio. En todo el país se reconocieron las libertades de prensa y reunión, y se vaciaron las cárceles de la Inquisición.

Una de las primeras decisiones de la Junta fue ordenar a los sacerdotes que explicaran la Constitución a sus feligreses y a las escuelas que la enseñaran. También se convocaron elecciones para los ayuntamientos. Se publicaron textos sencillos para que los ciudadanos entendieran sus nuevos derechos y deberes, animándolos a elegir representantes que apoyaran la Constitución.

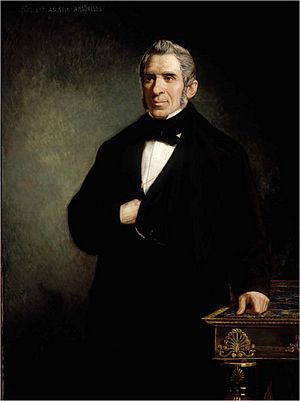

Fernando VII nombró un gobierno formado por liberales, muchos de los cuales habían estado presos o exiliados. Por eso, el rey los llamaba en privado el "gobierno de los presidiarios". La mayoría de ellos habían participado en las Cortes de Cádiz y eran conocidos como doceañistas. Los miembros más importantes de este gobierno fueron Agustín Argüelles (Gobernación) y José Canga Argüelles (Hacienda).

Este primer gobierno estaba formado por liberales moderados, que querían continuar las reformas de Cádiz pero sin grandes cambios populares. También nombraron jefes políticos en las provincias para mantener el orden y organizar las elecciones.

El 24 de abril, se creó la Milicia Nacional, un cuerpo de ciudadanos armados para defender la Constitución, que se convirtió en un símbolo del liberalismo.

Durante los primeros meses del Trienio, hubo una gran libertad de expresión. Aparecieron muchos periódicos nuevos y se crearon las sociedades patrióticas, donde se debatían ideas políticas. Estas sociedades fueron muy importantes para difundir los valores del nuevo régimen.

Tras las elecciones, las Cortes se reunieron el 9 de julio de 1820. El rey juró solemnemente la Constitución, prometiendo defender la religión católica y las leyes, y respetar la libertad de la nación y de cada persona. En su discurso, el rey dijo que la felicidad del pueblo español siempre había sido su objetivo y que dedicaría sus esfuerzos a la Constitución.

En estas primeras Cortes, la mayoría eran liberales moderados, que buscaban frenar los movimientos populares. Mientras tanto, el rey recibía mensajes secretos de otros monarcas europeos que le ofrecían apoyo para oponerse al gobierno liberal.

La división de los liberales: "moderados" y "exaltados"

Juan Francisco Fuentes ha explicado que la división entre liberales fue muy importante en el Trienio. Los liberales se dividieron en dos grupos principales:

- Los exaltados: Eran los liberales más radicales, que venían de las juntas locales y de los sectores populares y militares. Querían cambios más profundos y rápidos.

- Los moderados: Eran los liberales más conservadores, que formaban parte del gobierno. Querían mantener el orden y la estabilidad, buscando acuerdos con las antiguas clases dominantes (como la nobleza).

Aunque ambos grupos querían acabar con la monarquía absoluta y el Antiguo Régimen, se diferenciaban en cómo lograrlo. Los moderados creían que la "revolución" ya había terminado y que había que consolidar el sistema. Los exaltados, en cambio, pensaban que la "revolución" debía continuar con medidas que beneficiaran a las clases populares.

Los moderados también querían reformar la Constitución de 1812 para hacerla más conservadora, por ejemplo, limitando el derecho al voto solo a los hombres con cierto nivel de riqueza y creando una segunda cámara en el parlamento para la aristocracia. También querían dar más poder al rey. Los exaltados, sin embargo, defendían la Constitución tal como estaba.

El primer conflicto entre moderados y exaltados ocurrió el 4 de agosto de 1820, cuando el gobierno decidió disolver el "Ejército de la Isla", que había liderado el levantamiento de Riego. Los moderados temían que este ejército interviniera en política y desconfiaban de Riego, a quien los exaltados consideraban un héroe. Aunque la disolución se mantuvo, el conflicto llevó a la destitución del Secretario de Guerra.

La ruptura definitiva entre ambos grupos se dio en octubre de 1820, durante el debate en las Cortes sobre la prohibición de las sociedades patrióticas. Los moderados las veían como un peligro para el orden público y un contrapoder ilegítimo. Los exaltados, en cambio, las consideraban esenciales para crear una verdadera opinión pública. Finalmente, las Cortes, con mayoría moderada, aprobaron un decreto que limitaba la actividad de estas sociedades.

La prensa también fue un campo de batalla entre moderados (como El Universal) y exaltados (como El Zurriago). La división también llegó a la masonería, una sociedad secreta a la que pertenecían muchos liberales. En enero de 1821, un grupo de masones exaltados fundó la sociedad secreta de la Comunería, que se identificaba con los ideales de los comuneros de Castilla.

La abolición del Antiguo Régimen: la desvinculación y la desamortización

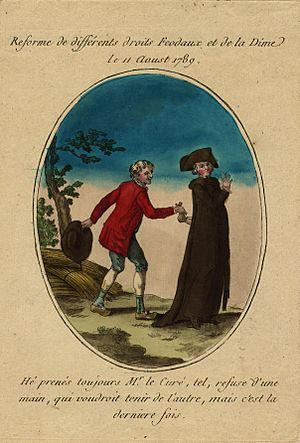

Con el triunfo de la revolución, muchos campesinos dejaron de pagar los diezmos (impuestos a la Iglesia) y las "cargas feudales" (pagos a los señores nobles). Las Cortes continuaron con la tarea de desmantelar el Antiguo Régimen.

La primera medida importante fue la desvinculación de los patrimonios, aprobada el 27 de septiembre de 1820. Esto significaba que los mayorazgos (tierras y bienes que solo podía heredar el hijo mayor de una familia noble y que no se podían vender) se convirtieron en propiedades "libres" que podían ser vendidas o hipotecadas. Esta medida, junto con la desamortización (venta de bienes de la Iglesia) y la abolición de los señoríos (poderes de los nobles sobre las tierras y las personas), buscaba modernizar la economía española.

El 25 de octubre de 1820, las Cortes aprobaron una reforma del clero regular (monjes y frailes), reduciendo su número y cerrando muchos conventos. Los bienes de estos monasterios y conventos, así como los de la Inquisición y los jesuitas, fueron "desamortizados", es decir, pasaron a ser propiedad del Estado y se vendieron en subasta pública.

Esta desamortización no benefició a los campesinos pobres, ya que las tierras fueron compradas principalmente por los más ricos. La situación de muchos campesinos incluso empeoró, ya que los nuevos propietarios aumentaron los alquileres o los desalojaron.

La desamortización fue una de las principales razones por las que gran parte del clero se unió a la contrarrevolución, formando una alianza con parte del campesinado para oponerse al régimen liberal.

Además, la desamortización estaba ligada a la grave deuda pública que España arrastraba. Los gobiernos del Trienio intentaron solucionar esto pidiendo préstamos a bancos europeos, usando los bienes desamortizados como garantía.

La «cuestión americana»

Virreinato de Nueva España

Virreinato de Nueva Granada

Virreinato del Perú

Virreinato del Río de La Plata.

Cuando Fernando VII juró la Constitución en 1820, algunos territorios americanos, como el virreinato de Nueva España (México) y el virreinato de Perú, seguían fieles a la monarquía española. Sin embargo, otros, como el Virreinato del Río de la Plata y gran parte del virreinato de Nueva Granada (Colombia), ya se habían independizado.

La noticia de la restauración de la Constitución de 1812 fue bien recibida en América, y las autoridades juraron la Constitución. Se pensó que esto pondría fin a las insurrecciones. Los territorios americanos pasaron a ser provincias con los mismos derechos que las de la Península, y sus habitantes se convirtieron en ciudadanos españoles.

Sin embargo, el rey Fernando VII no quería renunciar a sus derechos sobre América. Los diputados americanos en las Cortes de Madrid protestaron por su escasa representación y pidieron más autonomía, pero sus propuestas fueron rechazadas.

En el verano de 1821, los acontecimientos se aceleraron en América. Se supo que José de San Martín había proclamado la independencia de Perú y que Juan O'Donojú, el jefe político de Nueva España nombrado por Madrid, había firmado el Tratado de Córdoba con Agustín de Iturbide, reconociendo la independencia de México. Para entonces, la mayor parte de América ya estaba en guerra por su independencia.

Las Cortes españolas y el gobierno habían perdido una gran oportunidad de negociar una solución política. La mayoría de los liberales no aceptaban la idea de la independencia de los territorios americanos.

El inicio de la contrarrevolución, el doble juego de Fernando VII y la destitución del gobierno

La "contrarrevolución", es decir, los esfuerzos de las élites absolutistas para acabar con el liberalismo, comenzó en cuanto Fernando VII juró la Constitución. El propio rey lideró esta oposición, conspirando en secreto para derribar el régimen constitucional. El Palacio Real en Madrid se convirtió en el centro de estas conspiraciones.

Muy pronto, comenzaron a actuar las partidas realistas, grupos armados organizados por absolutistas exiliados en Francia y conectados con el Palacio Real. Estos grupos usaban métodos similares a los de la guerrilla durante la Guerra de la Independencia. Estaban formados principalmente por campesinos pobres, artesanos y algunos nobles y clérigos.

Hubo varios incidentes contrarrevolucionarios, como motines en Zaragoza, Madrid y Burgos. El 8 de julio, la Guardia Real intentó impedir la apertura de las Cortes, pero fracasó. A finales de 1820, las partidas realistas ya estaban activas en varias regiones de España.

Fernando VII usó su poder de veto para retrasar o impedir la aprobación de algunas leyes de las Cortes, como la Ley de monacales (que afectaba a los monasterios). Esto causó gran agitación en Madrid. El rey se recluyó en El Escorial, donde intensificó sus conspiraciones.

El rey también tuvo muchos enfrentamientos con sus ministros liberales, a quienes llamaba "presidiarios". Les acusaba de no tener suficiente energía para gobernar y de permitir los desórdenes. En realidad, Fernando VII conspiraba en secreto con otros monarcas europeos para que lo "liberaran" del régimen constitucional.

En noviembre de 1820, el rey intentó nombrar a un general absolutista como capitán general de Castilla la Nueva sin la firma del ministro, lo que era anticonstitucional. Esto provocó protestas en Madrid y la Diputación Permanente de las Cortes logró que el rey retirara el nombramiento.

Fernando VII también estuvo implicado en una conspiración liderada por el sacerdote Matías Vinuesa, que pretendía secuestrar a los ministros y restaurar la monarquía absoluta. Vinuesa fue detenido y condenado a prisión. Sin embargo, el 4 de mayo de 1821, un grupo de liberales exaltados, descontentos con la pena, asaltaron la cárcel y le dieron muerte de forma salvaje. Este suceso afectó la credibilidad del gobierno.

En febrero de 1821, la Guardia Real protagonizó un intento de rebelión. Las Cortes disolvieron solo una parte de la caballería, lo que, según algunos, invitaba a una nueva insurrección.

Finalmente, Fernando VII decidió cambiar de gobierno. El 1 de marzo de 1821, en la apertura de las Cortes, añadió un comentario a su discurso en el que se quejaba de los "ultrajes" a su dignidad y de la falta de energía del gobierno. El 4 de marzo, nombró un nuevo gobierno, también de liberales moderados, pero con un perfil más bajo.

El segundo y tercer gobiernos liberales (marzo de 1821 - julio de 1822)

El segundo gobierno liberal, con Eusebio Bardají Azara en Estado y Ramón Olaguer Feliú como hombre fuerte, se formó en marzo de 1821. Un año después, en marzo de 1822, le sucedió el tercer gobierno, liderado por Francisco Martínez de la Rosa. Este periodo se caracterizó por el debilitamiento del régimen y el aumento de las acciones contrarrevolucionarias.

El segundo gobierno liberal

El segundo gobierno estaba formado por personas que no habían sufrido la persecución de 1814, lo que se esperaba que mejorara la relación con el rey. Sin embargo, la actitud del rey no cambió, y las Cortes no confiaban en este nuevo ministerio. La noticia de que las tropas austriacas habían aplastado la revolución en Nápoles animó a las partidas realistas, que intensificaron sus ataques.

Durante este periodo, las Cortes aprobaron leyes importantes sobre la moneda, unificando la divisa y prohibiendo el uso de dinero francés. También legislaron sobre asuntos religiosos, militares (Ley Constitutiva del Ejército, que lo ponía al servicio de la nación) y educativos (Reglamento general de Instrucción Pública, que establecía la enseñanza gratuita y universal en el primer grado).

Las Cortes, dominadas por los moderados, también aprobaron un decreto que recomendaba al gobierno una lista de libros "que no deban correr", similar a un Índice de Libros Prohibidos laico. Además, se establecieron penas severas para quienes intentaran acabar con la Constitución, lo que, según algunos, limitaba la libertad de pensamiento.

Las Cortes también aprobaron la división provincial de España y el primer Código Penal español, que buscaba acabar con la justicia arbitraria del Antiguo Régimen y establecer la igualdad ante la ley.

La política tributaria y la cuestión del medio diezmo

Los liberales cambiaron el sistema de impuestos, exigiendo el pago en dinero en lugar de en productos agrícolas. Esto fue un golpe duro para los campesinos, ya que los precios de los productos estaban bajando.

Aunque se redujo el diezmo (impuesto a la Iglesia) a la mitad, esto no alivió la carga de los campesinos. Al contrario, al tener que pagar en metálico, se encontraron sin dinero para los nuevos impuestos del Estado. Esto generó un gran descontento entre los campesinos, que fue aprovechado por la contrarrevolución.

La fallida abolición de los señoríos

Las Cortes intentaron abolir los señoríos (poderes de los nobles sobre las tierras y las personas), pero la aplicación de la ley fue muy complicada. El rey bloqueó la ley en varias ocasiones, y cuando finalmente se aprobó en mayo de 1823, ya era demasiado tarde, pues la invasión francesa estaba en marcha.

Esta oportunidad perdida de dar tierras a los campesinos, a diferencia de lo que ocurrió en Francia, hizo que el campesinado no se uniera a la causa liberal.

La política americana: ¿una última oportunidad perdida?

Los diputados americanos propusieron crear diputaciones provinciales en cada una de las intendencias americanas para lograr mayor autonomía. Esta propuesta fue aprobada. Sin embargo, otras ideas, como que el jefe político fuera nombrado por las diputaciones o que estas gestionaran los impuestos, fueron rechazadas por considerarse "federalistas" (sinónimo de "republicanismo" en esa época).

La noticia de la proclamación del Plan de Iguala por Agustín de Iturbide, que declaraba la independencia de Nueva España (México), cambió la situación. Los comisionados de la República de la Gran Colombia, enviada por Simón Bolívar, también llegaron a Madrid para negociar la independencia, pero las conversaciones no avanzaron.

El 25 de junio de 1821, cincuenta y un diputados americanos propusieron una estructura federal para la monarquía, con tres secciones de las Cortes, el Gobierno y el Tribunal Supremo en México, Bogotá y Lima, y príncipes borbones al frente. Esta propuesta, aunque utópica, podría haber sido una base para una negociación amistosa.

Las Cortes rechazaron la propuesta de los diputados americanos, argumentando que implicaba reformar la Constitución. El rey Fernando VII se mostró firme en la unidad de la monarquía.

En el verano de 1821, la independencia de América se aceleró. Se confirmó la derrota de las tropas realistas en la Batalla de Carabobo y la proclamación de la independencia de Perú y México. España había perdido una buena oportunidad de negociar.

Las movilizaciones de los liberales "exaltados" y el tercer gobierno liberal (de los «anilleros»)

El 4 de septiembre de 1821, el gobierno moderado destituyó al general Rafael del Riego de su cargo en Aragón, acusándolo falsamente de "republicanismo". Esto provocó movilizaciones de los liberales exaltados en muchas ciudades, especialmente en Cádiz y Sevilla, donde se negaron a obedecer al gobierno central.

El gobierno recurrió a las Cortes, que criticaron tanto a los movimientos ciudadanos como al gobierno. El 8 de enero, varios ministros dimitieron. El rey, por su parte, seguía conspirando para acabar con el régimen constitucional, pidiendo ayuda a los soberanos extranjeros.

El 28 de febrero de 1822, Fernando VII nombró el tercer gobierno liberal, conocido como el de los "anilleros", porque sus miembros pertenecían a una sociedad secreta llamada Sociedad del Anillo. Este gobierno, liderado por Francisco Martínez de la Rosa, no representó un gran cambio respecto al anterior.

El 1 de marzo de 1822, se abrieron las nuevas Cortes, con mayoría de liberales exaltados. El general Rafael del Riego fue elegido presidente de las Cortes. En su discurso, Riego se refirió a las "maquinaciones de los enemigos de la libertad" y afirmó que el poder del monarca residía en el cumplimiento de las leyes.

Estas Cortes, aunque dominadas por los exaltados, no fueron radicales. Tomaron decisiones simbólicas, como declarar el Himno de Riego marcha militar y homenajear a líderes comuneros y a los generales Juan Díaz Porlier y Luis Lacy, ejecutados por oponerse al absolutismo.

Los avances del realismo

A partir de la primavera de 1821, el movimiento realista (contrario a los liberales) creció. Se multiplicaron las partidas realistas y los levantamientos absolutistas. Un informe de las Cortes de marzo de 1821 denunciaba la existencia de una "Junta Suprema" que dirigía la contrarrevolución desde Francia, financiando a las partidas realistas y contando con el apoyo de clérigos ricos.

El avance del realismo se debió a la unión de las élites absolutistas con el descontento de las clases populares, especialmente los campesinos, que se sentían perjudicados por la política económica y fiscal liberal. La Iglesia Católica, afectada por la desamortización, jugó un papel clave en esta alianza, difundiendo un discurso de "guerra religiosa" que caló en el mundo rural.

El rey Fernando VII, desde el Palacio de Aranjuez, mantuvo contactos secretos con nobles, diplomáticos y militares contrarios al régimen, así como con embajadores europeos y el nuncio del Papa. También encargó misiones secretas fuera de España para pedir ayuda.

El apoyo del ejército francés, desplegado en la frontera de los Pirineos con el pretexto de una epidemia de fiebre amarilla, también fue importante para el avance del realismo.

Durante la primavera de 1822, las acciones de las partidas realistas aumentaron, especialmente en Cataluña, Navarra y el País Vasco. Hubo varios intentos de rebelión absolutista, el más importante en Valencia el 30 de mayo de 1822, cuando los artilleros de la Ciudadela se sublevaron. La insurrección fue sofocada, y el general Francisco Javier de Elío, que había liderado el golpe de 1814, fue ejecutado.

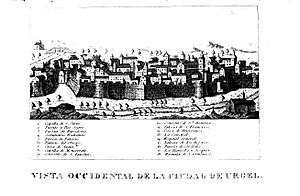

El 1 de julio, la Brigada de Carabineros se rebeló en Castro del Río, lo que fue el preludio de la sublevación de la Guardia Real, el intento de golpe de Estado absolutista más importante del Trienio. Casi al mismo tiempo, las partidas realistas tomaron la Seo de Urgel el 21 de junio, lo que les dio un punto de apoyo en territorio español.

El fracasado intento de golpe de Estado absolutista del 7 de julio de 1822

En julio de 1822, hubo un intento de acabar con el régimen constitucional, con el Palacio Real como centro de la conspiración. La Guardia Real se sublevó, con la complicidad del propio rey Fernando VII, que estuvo a punto de unirse a los sublevados.

La sublevación comenzó el 30 de junio. Hubo enfrentamientos entre la Guardia Real y grupos de civiles y la Milicia Nacional. El Ayuntamiento de Madrid tomó la iniciativa y organizó la resistencia de la capital, movilizando a la Milicia Nacional y a voluntarios.

El gobierno, encerrado en Palacio con el rey, mantuvo una actitud ambigua, intentando aprovechar la crisis para introducir su plan de una segunda cámara en las Cortes. Mientras tanto, Fernando VII mostraba su complicidad con los sublevados y pedía ayuda a Luis XVIII de Francia.

La noche del 6 al 7 de julio, los batallones de la Guardia Real marcharon sobre Madrid, pero fueron derrotados por la Milicia Nacional y los voluntarios. La implicación del rey en la insurrección quedó clara. La victoria de los milicianos se convirtió en un día heroico para el liberalismo.

El fracaso de este golpe de Estado marcó un antes y un después en el Trienio Liberal: el poder pasó de los moderados a los exaltados. Además, los enemigos del liberalismo se dieron cuenta de que no podían derrocar el régimen por sí mismos y que necesitarían ayuda exterior.

Los "exaltados" en el gobierno (agosto de 1822 - abril de 1823)

Tras el fracaso del golpe, el rey se vio obligado a nombrar un gobierno de liberales "exaltados" el 5 de agosto, liderado por el general Evaristo San Miguel, uno de los héroes del 7 de julio. Sin embargo, algunos historiadores creen que este gobierno no era tan radical como parecía.

El rey, tras el fracaso del golpe, decidió apostar por la intervención extranjera para acabar con el régimen constitucional. Incluso se mostró dispuesto a no restablecer el absolutismo puro, como le pedían las potencias europeas.

La guerra civil de 1822-1823: la «Regencia de Urgel»

A partir de la primavera de 1822, el levantamiento realista se extendió, especialmente en Cataluña, País Vasco y Navarra, donde se vivió una verdadera guerra civil. Los realistas llegaron a formar un ejército de entre 25.000 y 30.000 hombres.

El éxito de los levantamientos realistas se explica por el descontento del campesinado con la política económica liberal, que les exigía pagar impuestos en dinero en un momento de caída de precios. La Iglesia Católica también jugó un papel clave, uniendo a las élites contrarrevolucionarias con las clases populares descontentas.

El hecho decisivo fue la toma de la fortaleza de la Seo de Urgel por los realistas el 21 de junio. Allí se estableció la Junta Superior Provisional de Cataluña, y el 15 de agosto, la Regencia de Urgel, que se justificaba diciendo que el rey estaba "cautivo" por los liberales. La Regencia pedía la intervención de las potencias europeas para restaurar el absolutismo.

La formación de la Regencia fue bien recibida por las cortes europeas, aunque Francia prefería un régimen más moderado. El rey Fernando VII seguía pidiendo en secreto a los monarcas europeos que lo "rescataran".

Para hacer frente a la situación, las Cortes aprobaron medidas militares, como el reclutamiento de 30.000 soldados. Gracias a estas medidas, los ejércitos constitucionales, liderados por el general Francisco Espoz y Mina, lograron derrotar a los realistas y obligarlos a huir a Francia y Portugal. La Regencia de Urgel también tuvo que abandonar España.

Tras esta derrota, quedó claro que la única opción para los absolutistas era la intervención extranjera. Esto llevó a la decisión de invadir España con los Cien Mil Hijos de San Luis.

La crisis de febrero de 1823

Mientras Espoz y Mina lograba victorias, el gobierno liberal tomaba medidas desconcertantes, como disolver el Batallón Sagrado y la Milicia Nacional.

En este contexto, Fernando VII intervino, provocando una grave crisis. El 15 de febrero, las Cortes acordaron trasladar las instituciones y la corte a un lugar más seguro ante la amenaza de invasión francesa. Tres días después, el rey destituyó al gobierno, pero un motín en Madrid lo obligó a reponerlo.

El 28 de febrero, Fernando VII nombró un nuevo gobierno, formado por "comuneros" (liberales exaltados) que estaban dispuestos a negociar con los franceses para evitar la invasión. Sin embargo, el anterior gobierno impidió que los nuevos ministros tomaran posesión, lo que retrasó las negociaciones.

Cuando las Cortes reanudaron sus sesiones en Sevilla el 23 de abril de 1823, la invasión francesa ya había comenzado. Los miembros del gobierno de San Miguel entregaron sus cargos, y se nombró un nuevo gobierno liderado por José María Calatrava.

El final de la revolución (abril-octubre de 1823): la invasión de los "Cien Mil Hijos de San Luis"

La decisión de invadir: el falso «Tratado secreto de Verona»

La invasión francesa de 1823 fue impulsada por el propio rey Fernando VII, quien desde el principio había mantenido correspondencia secreta con otros monarcas europeos, pidiéndoles ayuda militar. En el Congreso de Verona, celebrado entre octubre y diciembre de 1822, se discutió el "peligro de la revolución en España". El zar Alejandro I y el rey francés Luis XVIII fueron los más partidarios de la intervención.

Se enviaron "Notas formales" al gobierno español pidiéndole que moderara sus posiciones, pero fueron rechazadas por el ministro Evaristo San Miguel, quien afirmó que España no reconocería el derecho de ninguna potencia a intervenir en sus asuntos. Como consecuencia, los embajadores de Austria, Prusia y Rusia abandonaron Madrid, y poco después lo hizo el francés. España quedó aislada internacionalmente.

Aunque se firmó un acuerdo en Verona para apoyar a Francia si atacaba a España bajo ciertas condiciones, ninguna de estas se cumplió. Sin embargo, Francia invadió España en abril de 1823.

En junio de 1823, un periódico de Londres publicó un supuesto "tratado secreto de Verona" que encomendaba a Francia invadir España. Sin embargo, más tarde se demostró que este tratado era una falsificación periodística. La invasión fue una decisión del rey francés Luis XVIII y su gobierno, que buscaban restaurar el prestigio de Francia y evitar el "contagio revolucionario".

El 28 de enero de 1823, Luis XVIII anunció solemnemente su decisión de invadir España con "cien mil franceses", que serían conocidos como los Cien Mil Hijos de San Luis. El Reino Unido, que no quería la invasión, finalmente no se opuso con tres condiciones: que el ejército francés se retirara pronto, que no interviniera en Portugal y que no ayudara a España a recuperar sus colonias americanas.

La invasión y la débil resistencia española

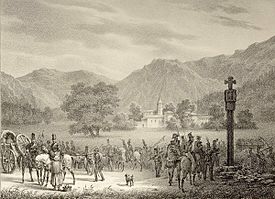

El 7 de abril de 1823, los "Cien Mil Hijos de San Luis" (entre 80.000 y 90.000 soldados) comenzaron a cruzar la frontera española sin haber declarado la guerra. Contaron con el apoyo de tropas realistas españolas, que se habían organizado en Francia y que se unieron a las partidas realistas que ya estaban en España. Es una paradoja que muchos de estos realistas hubieran luchado contra los franceses quince años antes en la Guerra de la Independencia.

Los invasores evitaron los errores de la invasión napoleónica de 1808. Se presentaron como salvadores que venían a restaurar el orden y la legitimidad del rey. Les acompañaba una Junta Provisional de Gobierno de España e Indias, presidida por el general absolutista Francisco de Eguía, para legitimar su acción.

El ejército constitucional español, con solo unos 50.000 hombres, estaba en clara inferioridad. Solo el ejército de Francisco Espoz y Mina en Cataluña opuso una resistencia significativa. Los franceses avanzaron con relativa facilidad, entrando en Madrid el 13 de mayo.

A excepción de algunas ciudades que resistieron valientemente (como La Coruña, Pamplona, San Sebastián, Barcelona, Tarragona, Cartagena y Alicante), no hubo una resistencia popular a la invasión, ni se formaron guerrillas antifrancesas como en 1808. Esto se explica por el descontento de los campesinos con la política liberal y por la diferente situación: el rey no era prisionero de los franceses, sino de los liberales, y la religión católica no estaba en peligro, ya que las tropas francesas apoyaban al trono y al altar.

Cuando el duque de Angulema entró en Madrid el 23 de mayo, nombró una Regencia presidida por el duque del Infantado, que a su vez nombró un gobierno absolutista.

La violencia antiliberal de los realistas: la Ordenanza de Andújar

A medida que las tropas francesas avanzaban, los realistas españoles desataron una ola de violencia contra los liberales. El duque de Angulema intentó frenar esto con la Ordenanza de Andújar el 8 de agosto de 1823, que quitaba a las autoridades realistas la facultad de perseguir y arrestar por motivos políticos. Sin embargo, la oposición de los realistas y del gobierno francés obligó a Angulema a rectificar, lo que permitió que la violencia absolutista continuara.

El asedio de Cádiz

Ante la amenaza de la invasión, las Cortes y el gobierno se trasladaron de Madrid a Sevilla el 10 de abril, llevando consigo a Fernando VII y a la familia real, a pesar de su negativa. El rey quería encontrarse con las tropas francesas.

Las Cortes reanudaron sus sesiones en Sevilla el 23 de abril, y el rey firmó la declaración de guerra a Francia. El gobierno de San Miguel dimitió, y se formó un nuevo gobierno liderado por el liberal exaltado José María Calatrava.

Ante el avance de los "Cien Mil Hijos de San Luis", el gobierno y las Cortes decidieron trasladarse de Sevilla a Cádiz el 11 de junio, llevando de nuevo al rey y a la familia real en contra de su voluntad. Fernando VII se negó obstinadamente a ir, diciendo que no podía abandonar Sevilla como rey. Entonces, las Cortes, considerando que el rey no estaba en plenas facultades, lo inhabilitaron temporalmente y nombraron una Regencia para el viaje a Cádiz. El rey y la reina escribieron después que temieron por sus vidas durante el viaje.

Cuando llegaron a Cádiz el 15 de junio, la Regencia cesó y el rey recuperó sus poderes. Cádiz fue sitiada por el ejército francés. El duque de Angulema le envió una carta a Fernando VII sugiriéndole una amnistía y la convocatoria de las antiguas Cortes. El rey, mientras tanto, se comunicaba en secreto con los realistas y los franceses para que lo "rescataran".

En la noche del 30 al 31 de agosto, las tropas francesas tomaron el fuerte del Trocadero, y veinte días después el de Sancti Petri, haciendo imposible la resistencia. La moral de Cádiz decayó aún más con la deserción de tropas y la noticia de la captura del general Rafael del Riego.

La «liberación» de Fernando VII y la restauración de la monarquía absoluta

El 30 de septiembre de 1823, tras casi cuatro meses de asedio, el gobierno liberal decidió dejar marchar al rey Fernando VII. El 1 de octubre, el rey se reunió con el duque de Angulema en el Puerto de Santa María. El rey anotó en su diario: "recobré mi libertad y volví a la plenitud de mis derechos que me había usurpado una facción". Muchos liberales huyeron a Inglaterra, temiendo que el rey no cumpliera su promesa de un "olvido general, completo y absoluto de todo lo pasado".

No se equivocaron. Apenas desembarcó, Fernando VII derogó toda la legislación del Trienio, incumpliendo sus promesas. Declaró nulos todos los actos del gobierno constitucional desde el 7 de marzo de 1820, afirmando que durante ese tiempo había carecido de libertad.

El 8 de octubre, se libró el último combate en Tramaced (Aragón), donde los franceses derrotaron al ejército del general Evaristo San Miguel. Los jefes de las plazas que aún resistían negociaron su rendición, permitiendo a los soldados, oficiales y milicianos salir de España si lo deseaban.

El 30 de noviembre de 1823, el duque de Angulema dio su última orden general y regresó a Francia. La guerra había durado siete meses y medio, y el verdadero triunfador fue Fernando VII.

Represión y exilio

La restauración de Fernando VII como rey absoluto inició un periodo de represión contra los liberales, que fueron encarcelados o tuvieron que exiliarse. Incluso los aliados de Fernando VII tuvieron que dejar tropas en España para controlar la situación.

La represión

La represión comenzó con la Junta Provisional y la Regencia, que crearon organismos para perseguir a los liberales. La represión fue muy dura e indiscriminada. Se declaró "traidores" a los diputados que habían inhabilitado al rey, y se puso fin a la libertad de expresión. Los clérigos jugaron un papel importante en la difusión de la idea de que las acciones de los liberales eran "delitos infames".

Cuando Fernando VII recuperó sus poderes absolutos el 1 de octubre, ratificó la represión. El duque de Angulema intentó que el rey pusiera fin a los arrestos y destierros arbitrarios, pero sin éxito. Las tropas francesas que permanecieron en España tuvieron que intervenir a menudo para proteger a la población con simpatías liberales de los excesos de los absolutistas.

El símbolo de esta represión fue la ejecución de Rafael del Riego en la Plaza de la Cebada de Madrid el 7 de noviembre de 1823. Fue condenado a muerte por haber votado la inhabilitación del rey. La ejecución de Riego, el "Washington español", causó indignación en Europa y simbolizó el fin del Trienio Liberal y el comienzo de la segunda restauración absolutista.

Fernando VII no quiso volver a Madrid hasta que Riego fuera ejecutado. Entró en la capital el 13 de noviembre, seis días después de la ejecución de Riego, en un "carro triunfal" tirado por hombres y voluntarios realistas.

Otro ejemplo de la dureza de la represión fue el caso de Juan Martín Díez, "el Empecinado", héroe de la Guerra de la Independencia. Fue ejecutado el 19 de agosto de 1825, después de meses en prisión en condiciones inhumanas.

Se decretaron penas de muerte y prisión para los partidarios de la Constitución. Las juntas de purificación expulsaron o degradaron a unos 2.500 funcionarios por sus simpatías liberales. Las comisiones militares dictaron 152 sentencias de muerte, algunas por haber gritado "¡Muera el rey y viva Riego!" o por cantar canciones revolucionarias. También funcionaron las Juntas de Fe, que asumieron funciones de la Inquisición, aunque esta no fue restaurada.

La persecución a los liberales fue brutal. Eran atacados en las calles, humillados y a veces asesinados. Las autoridades absolutistas miraban con desprecio estos actos.

El clero liberal también fue víctima de la represión, ejercida por la propia Iglesia Católica. Muchos obispos fueron obligados a renunciar, y miles de frailes secularizados fueron perseguidos.

Fernando VII decretó un "perdón general" el 11 de mayo de 1824, pero contenía tantas excepciones que, en la práctica, condenaba a muchos. Esto hizo que muchas personas que se sentían seguras abandonaran España.

El exilio

La dura represión provocó un gran exilio político, el mayor de la Europa de la Restauración. Se calcula que entre 15.000 y 20.000 liberales españoles se exiliaron, principalmente en Francia (77%) e Inglaterra (11%).

En Francia, muchos liberales fueron llevados como prisioneros de guerra. Aunque fueron liberados en 1824, la mayoría prefirió quedarse allí antes que volver a España. En Inglaterra se refugiaron la mayoría de los cargos públicos del Estado constitucional, así como oficiales, periodistas e intelectuales.

En Gran Bretaña, grupos que simpatizaban con los liberales españoles se movilizaron para ayudar a los exiliados, recaudando fondos. La mayoría de las familias españolas se instalaron en el barrio londinense de Somers Town. Aunque las ayudas fueron insuficientes, los exiliados mantuvieron su compromiso político y editaron periódicos.

En Francia, la situación de los exiliados fue diferente. El gobierno los vigiló constantemente, y no hubo un gran movimiento de solidaridad. La mayoría eran militares que habían preferido aprovechar las condiciones de las capitulaciones antes que quedarse en España. Muchos vivieron en condiciones miserables.

El exilio liberal español, junto con el de otros países europeos, fue fundamental para el desarrollo de una política liberal en Europa. Facilitó el contacto entre liberales de diferentes países y la formación de redes internacionales.

Los exiliados liberales pudieron regresar a España tras una primera amnistía en octubre de 1832, y de forma definitiva con una segunda amnistía en octubre de 1833, tras la muerte de Fernando VII.

Debate entre historiadores: la valoración del Trienio

Los historiadores han debatido mucho sobre el Trienio Liberal.

Josep Fontana lo describe como una "revolución frustrada". Cree que fue hecha por personas que querían transformar el sistema desde arriba, sin el apoyo del pueblo, y que los privilegiados no se dejaron convencer. El fracaso fue especialmente grave con los campesinos. Fontana concluye que la invasión extranjera fue lo que derribó el régimen.

Ángel Bahamonde y Jesús Antonio Martínez señalan que el Trienio fue derribado por una invasión francesa y por su propia debilidad, es decir, la falta de apoyo social. Aunque el liberalismo empezó a tomar forma en las ciudades, no había madurez suficiente.

Juan Pablo Fusi coincide en que fue un fracaso debido a la debilidad de su base social y política. No hubo resistencia popular a la invasión francesa. También destaca las contradicciones internas del régimen, como el papel limitado del rey en la Constitución de 1812 y la dualidad de poder entre el gobierno y los grupos más radicales.

Pedro Rújula y Manuel Chust, por su parte, afirman que el Trienio Liberal no fue un "fracaso" ni la Constitución de 1812 un texto "extranjero". Sostienen que fue un periodo de gran modernidad y madurez política, y que fue la invasión francesa, un factor externo, lo que provocó la caída de los liberales.

Véase también

En inglés: Trienio Liberal Facts for Kids

En inglés: Trienio Liberal Facts for Kids