Mesoamérica para niños

Datos para niños Historia de México |

||

|---|---|---|

| México prehispánico | ||

| Etapa lítica Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica |

||

| México español | ||

| Conquista de México (1519-¿?) México virreinal (1535-1821) México independista (1810-1821) |

||

| México independiente | ||

| Primer Imperio (1821-1824) Primera República Federal (1824-1835) República Centralista (1835-1846) Segunda República Federal (1846-1863) Segundo Imperio (1863-1867) República Restaurada (1867-1876) Porfiriato (1876-1911) México Revolucionario (1910-c. 1917-21) México Posrevolucionario (ut supra.-1940) México Contemporáneo (desde 1940) |

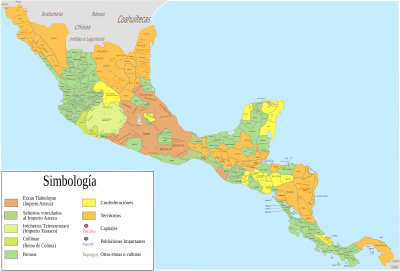

Mesoamérica es una importante área cultural del continente americano. Comprende la mitad sur de México y los países de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el oeste de Nicaragua y Costa Rica. Antes de la llegada de los europeos, esta región fue el hogar de grandes civilizaciones indígenas.

No debes confundir "Mesoamérica" (que se refiere a una región cultural) con la "región mesoamericana" (que es un término económico usado por organizaciones internacionales). En este artículo, Mesoamérica se define por su cultura. Aquí se desarrolló una civilización indígena con muchos grupos étnicos y lenguas diferentes. La unidad cultural de los pueblos mesoamericanos se ve en varias características que el experto Paul Kirchhoff identificó en 1943.

Los expertos debaten qué se considera "mesoamericano". Sin embargo, a menudo se mencionan elementos como la agricultura (cultivo de cacao, maíz, frijoles, aguacate, vainilla, calabaza y chile), la crianza de pavo y perro, el uso de dos calendarios (uno ritual de 260 días y otro civil de 365), las ofrendas a los dioses como parte de sus creencias, el uso de herramientas de piedra y la falta de metalurgia. La definición de Mesoamérica ayudó a diferenciar a estos pueblos de sus vecinos del norte y del sur.

El desarrollo de Mesoamérica duró miles de años. Los especialistas discuten cuándo comenzó exactamente la civilización mesoamericana. Algunos creen que empezó con el desarrollo de la alfarería. Otros piensan que los primeros rasgos mesoamericanos surgieron entre los siglos XV y XII a. C., al mismo tiempo que la cultura olmeca. Sin embargo, ya había cambios importantes en el ambiente natural debido a la agricultura desde hace más de 7000 años.

A lo largo de su historia, los pueblos mesoamericanos crearon una cultura con elementos compartidos y otros que los hacían únicos. Con el tiempo, algunas características se hicieron más parecidas debido al contacto entre los pueblos, mientras que otras se volvieron específicas de ciertas zonas. Este proceso fue continuo hasta la llegada de los españoles.

La mayoría de los pueblos mesoamericanos hablaban lenguas de familias como la otomangueana, mayense, mixezoqueana, totonacana y utoazteca. Otras lenguas desaparecieron con el tiempo.

Este conjunto de lenguas y etnias existió durante la época prehispánica y se refleja en las muchas culturas indígenas que se desarrollaron en diferentes lugares y momentos de Mesoamérica. Las más estudiadas son: la mexica, la maya, la teotihuacana, la tolteca, la zapoteca, la mixteca, la olmeca y la purépecha. Aunque estas culturas han sido muy estudiadas, Mesoamérica fue hogar de muchos otros pueblos que apenas están siendo investigados.

Contenido

- ¿Qué significa "Mesoamérica"?

- ¿Cómo se definió Mesoamérica?

- Geografía de Mesoamérica

- Áreas culturales de Mesoamérica

- Los pueblos mesoamericanos

- La agricultura en Mesoamérica

- Características de la civilización mesoamericana

- Cronología de Mesoamérica

- Historia de Mesoamérica

- Aportaciones de Mesoamérica

- Véase también

¿Qué significa "Mesoamérica"?

Mesoamérica significa "América media". Este nombre se usa para una región cultural que va desde el sur de México hasta la Provincia de Guanacaste en Costa Rica. Se distingue de otras áreas por la forma de vida de sus habitantes, su clima y su geografía. Mesoamérica tiene climas y paisajes variados, como valles, bosques, costas, pantanos y selvas.

Sus tierras son húmedas y fértiles, ideales para la agricultura, y hay muchos lagos y ríos. A pesar de esta diversidad, los habitantes de la región compartían algunas características. Por ejemplo, sus sociedades se organizaban en grupos con diferentes funciones: gobernantes (líderes religiosos y militares), artesanos y campesinos.

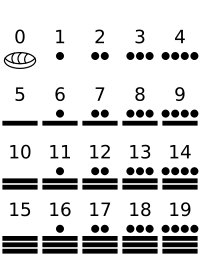

Esta división social se veía en los palacios, templos y viviendas. Su comida principal incluía maíz, frijol, chile, calabaza, aguacate y cacao. Construyeron grandes obras para controlar y usar el agua de lluvia, ríos y lagos. Su religión era politeísta, es decir, creían en muchos dioses. Sus creencias religiosas se combinaban con conocimientos de astronomía, matemáticas, ingeniería, arte, escritura y medicina. En arquitectura, destacan las bases escalonadas y los edificios para el juego de pelota mesoamericano. Inventaron un sistema de numeración con base veinte y sistemas de escritura basados en dibujos que representaban ideas. Se guiaban por dos calendarios: uno de 365 días para la agricultura y otro de 260 días para sus creencias religiosas. Con sus mitos, intentaban explicar el mundo natural y humano, buscando mantener la armonía.

¿Cómo se definió Mesoamérica?

Cuando creció el interés por las culturas indígenas de Centroamérica y México, los expertos tuvieron que interpretar la información disponible. Los avances en las investigaciones arqueológicas en el centro de México (especialmente en Oaxaca) y en el área maya mostraron que había muchas similitudes culturales entre estas regiones, que antes se pensaban separadas.

En 1939, Alfred Kroeber propuso el concepto de "áreas culturales" para explicar rasgos culturales similares en pueblos diferentes. En 1943, Paul Kirchhoff publicó su artículo "Mesoamérica", donde destacó la unidad cultural de la zona maya y el centro de México. Kirchhoff describió un conjunto de características que eran importantes en los pueblos del norte de Centroamérica y el centro y sur de México, y que los diferenciaban de otras culturas americanas. Kirchhoff dijo que el límite norte de Mesoamérica estaba entre el río Sinaloa, la sierra Madre Occidental, y las cuencas de los ríos Lerma y Pánuco. El límite sur sería la línea entre la desembocadura del río Motagua y el golfo de Nicoya, en Costa Rica.

Los límites geográficos no eran fijos, sino que cambiaban según la disponibilidad de recursos. Mesoamérica tiene una superficie de 1 000 218 km². Entre los rasgos culturales comunes estaban el sedentarismo (vivir en un lugar fijo), el uso del bastón plantador, el cultivo del maíz (la milpa) y su nixtamalización (proceso para preparar el maíz), la práctica del juego de pelota mesoamericano, el sistema de numeración con base veinte, el uso del calendario ritual de 260 días, la práctica de ofrendas a los dioses y el sistema de escritura pictográfica. Aunque Kirchhoff se sintió "decepcionado" por la poca discusión sobre su término, los avances arqueológicos han mostrado algunas debilidades en su definición original. Hoy, la idea de Mesoamérica va más allá de solo elementos materiales e incluye aspectos culturales que surgieron de las primeras sociedades sedentarias.

Geografía de Mesoamérica

La geografía a través del tiempo

Para entender la geografía de Mesoamérica, hay que verla como algo que cambió con el tiempo. Mesoamérica es una civilización compartida por pueblos de diferentes orígenes étnicos. A diferencia de otras civilizaciones como el Antiguo Egipto o Mesopotamia, los pueblos mesoamericanos nunca formaron un solo país. Las fronteras de Mesoamérica corresponden a los territorios de los pueblos que compartieron esta civilización. Estas fronteras no coinciden con los límites de ningún país moderno. Después de la conquista española, los pueblos mesoamericanos se unieron al Virreinato de la Nueva España, pero este también incluía a otros grupos culturales.

Mesoamérica se extiende entre el océano Pacífico al oeste y el mar Caribe y el golfo de México al norte y al este. Sus límites al norte son menos claros. En su época de mayor expansión hacia el norte (durante el período Clásico), incluyó la sierra Madre Occidental de Durango y Zacatecas, la sierra Gorda, el Tunal Grande y la sierra de Tamaulipas. Esto fue posible gracias a condiciones climáticas que favorecieron la agricultura y el crecimiento de ciudades. Sin embargo, sequías prolongadas y problemas políticos hicieron que las sociedades del norte de Mesoamérica abandonaran la región alrededor del siglo VIII d. C.

El límite sur y este de Mesoamérica fue más estable. Aunque hubo momentos en que algunas culturas de Centroamérica se alejaron de las costumbres mesoamericanas, los lazos se restablecieron y se fortalecieron con migraciones de grupos como los chorotegas, mangues, pipiles y nicaraos.

Características geográficas

Mesoamérica se encuentra aproximadamente entre los paralelos 10° N y 22° N. Es un territorio con mucha diversidad de paisajes y ecosistemas. Su relieve es variado, con varias cadenas montañosas que forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Hacia el norte, en la península de Yucatán, las montañas desaparecen y el terreno se convierte en una llanura. Esta diversidad es clave para entender la geografía de Mesoamérica, ya que, aunque está en la zona tropical y subtropical, tiene grandes contrastes climáticos.

Las tierras bajas

Las tierras bajas mesoamericanas están por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Son principalmente llanuras costeras y las faldas de las montañas que bajan hacia la costa. Se caracterizan por su temperatura cálida. La costa atlántica es más húmeda y tiene una vegetación más abundante que la costa del Pacífico. En las faldas de la Sierra Madre Oriental, llueve mucho y los ríos que bajan al golfo de México se desbordan a menudo, como en la llanura tabasqueña, donde están los ríos Grijalva y Usumacinta. La península de Yucatán y Honduras tienen una temporada de lluvias intensas entre mayo y diciembre. El agua es tan abundante en la vertiente atlántica que los humedales eran una parte importante del paisaje antes de ser afectados por la actividad humana.

Los huracanes golpean las costas de Mesoamérica cada año. La temperatura es cálida todo el año, con poca diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas.

El océano Pacífico baña las costas occidentales de Mesoamérica. Aquí, las montañas hacen que la llanura costera sea muy estrecha.

Las regiones tropicales de Mesoamérica han cambiado mucho desde la llegada de los españoles. Sin embargo, estos cambios comenzaron en la época prehispánica. Los mayas talaron grandes extensiones de selva para construir sus ciudades en Petén (Guatemala), Chiapas y Campeche (México). Estas áreas fueron cubiertas de nuevo por la selva después de ser abandonadas. En las costas de Tabasco, los olmecas tuvieron que desarrollar técnicas de cultivo especiales, como drenar el agua y llevar tierra a zonas lodosas. Cultivos como el plátano y la caña de azúcar, que hoy son típicos, no existían en Mesoamérica antes de los españoles. Otras plantas comunes de estos ecosistemas son el cacao (muy importante para la economía y la comida), el mangle y la ceiba, un árbol sagrado para los mayas. Muchos animales importantes para los mesoamericanos vivían en estas zonas tropicales, como el jaguar, la guacamaya, el lagarto, los monos, el quetzal y el faisán.

Las tierras altas

Las tierras altas fueron muy importantes en la historia de Mesoamérica. Incluyen zonas con altitudes mayores a 1000 metros sobre el nivel del mar. Las montañas son una característica del paisaje. Varias cadenas montañosas atraviesan Mesoamérica. En México, la Sierra Madre Occidental corre paralela al Pacífico. En Colima comienza el Eje Neovolcánico, que atraviesa México hasta el golfo, donde se une con la Sierra Madre Oriental y forma el escudo Mixteco en Oaxaca. La costa del Pacífico entre Michoacán y Oaxaca está bordeada por la Sierra Madre del Sur, tan cerca de la costa que casi no hay llanura. El istmo de Tehuantepec interrumpe el relieve de México y marca el inicio de las montañas de Centroamérica. Al este de esta región, se levantan la Sierra Madre de Chiapas y la cordillera Centroamericana que ocupa el sur de Guatemala, El Salvador y llega a Honduras. En el sur de Belice están los montes Maya. El territorio de Nicaragua es menos montañoso, pero allí comienza la cordillera volcánica que bordea la costa pacífica hasta Costa Rica, con volcanes como el Cerro Negro y la isla Ometepe. En el sur de Mesoamérica, en Costa Rica, se encuentra la cordillera de Guanacaste.

Entre estas cadenas montañosas hay valles altos, a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. A pesar de estar cerca, la diversidad ecológica en Mesoamérica es una de sus características principales. Por ejemplo, la ladera este del volcán Citlaltépetl tiene un clima con mucha lluvia y temperatura agradable; al otro lado del mismo volcán, están los áridos llanos de San Juan y el valle de Tehuacán, donde llueve muy poco.

Las condiciones ecológicas de las tierras altas mesoamericanas dependen de su altitud, su latitud y su topografía. En general, el norte de Mesoamérica es más seco que el sur. El semidesierto de Zacatecas y San Luis Potosí tuvo condiciones difíciles. El Bajío también tiene poca lluvia, pero el río Lerma y sus afluentes mejoran las condiciones de vida. En el centro de México, el valle de Toluca es el más alto y tiene un clima lluvioso y más frío que el valle de México. El valle Poblano-Tlaxcalteca es similar al valle de Anáhuac. Al sur del Ajusco está el valle de Morelos, con un clima parecido al de las tierras tropicales.

Áreas culturales de Mesoamérica

Centro de México

Esta área, conocida como el "Eje Neovolcánico", recibió influencia olmeca hace unos mil años antes de Cristo. Poco después, surgieron culturas propias. La ciudad de Teotihuacán, llamada por los mexicas "ciudad donde se forman los dioses", fue quizás la cultura más importante de Mesoamérica, influyendo incluso en regiones lejanas. Después de la caída de Teotihuacán, se establecieron culturas como Xochicalco, Cacaxtla (Tlaxcala) y Cholula (Puebla). En el segundo milenio, llegaron los toltecas, y en 1325 se fundó Tenochtitlan.

El Centro de México es una de las áreas más importantes de la historia prehispánica. Está formado por valles de clima templado a frío en el Eje Neovolcánico y el norte de la cuenca del río Balsas. Es un lugar con clima templado y pocos ríos grandes. Las lluvias, entre abril y septiembre, no son muy abundantes. Esto llevó al desarrollo temprano de obras hidráulicas, como canales y sistemas para almacenar agua de lluvia.

El valle de Tehuacán, al sureste, es importante porque allí se encontraron los restos más antiguos de cultivo de maíz y algunas de las cerámicas más antiguas de Mesoamérica. El Centro de México también incluye la cuenca de lagos del valle de México. Alrededor del lago de Texcoco crecieron ciudades importantes como Cuicuilco (en el Preclásico), Teotihuacán (en el Clásico) y Tula y Tenochtitlan (en el Posclásico).

Las últimas culturas del Eje Neovolcánico fueron las de la Triple Alianza: Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan. Los mexicas se asentaron en el valle de México en 1325. Un siglo después, comenzaron a dominar al liberarse de Azcapotzalco. En 1430, la Triple Alianza se formó oficialmente. Los mexicas quemaron los códices de su historia y la reescribieron.

En menos de cien años, la Triple Alianza conquistó gran parte de Mesoamérica, permitiendo a los pueblos sometidos conservar su cultura y religión.

Área maya

El área maya es una de las más grandes de Mesoamérica. Algunos la dividen en dos: la península de Yucatán (norte) y las Tierras Altas (sur). La primera incluye la península de Yucatán, Tabasco, el Petén y Belice. Es una zona de tierras bajas y clima cálido, afectada por huracanes y tormentas tropicales del mar Caribe. Es una llanura de piedra caliza, con pocos ríos superficiales debido a que el suelo es muy permeable; en cambio, hay muchas corrientes subterráneas y cenotes. Las Tierras Altas comprenden los altiplanos de Guatemala, Chiapas, el oeste de Honduras (Copán) y el oeste y centro de El Salvador. Es una región de clima templado-frío, con lluvias abundantes. Las laderas de las montañas están cubiertas de vegetación densa.

Los primeros desarrollos culturales importantes en el área maya ocurrieron en el sur. La primera cerámica, encontrada en Cuello (Belice), sugiere que la alfarería maya pudo venir de tradiciones sudamericanas. La primera ciudad con arquitectura monumental fue Nakbé (hacia 1000 a. C.), seguida por El Mirador (hacia 600 a. C.), la ciudad más grande de la América precolombina, ambas en la cuenca del Mirador, en Petén, Guatemala. En las tierras bajas del Pacífico de Guatemala, Takalik Abaj fue la única ciudad mesoamericana con ocupación olmeca y luego maya.

Siglos después, surgieron los primeros centros de población que se convertirían en ciudades en el período Clásico. Entre ellos están Kaminaljuyú en Guatemala, Quiriguá, Uaxactún y Tikal, que fue la ciudad maya más grande entre los siglos III y VIII d. C. La caída y abandono de las grandes ciudades mayas se debió a una combinación de factores: guerras internas, desastres ecológicos, cambios climáticos y migraciones. Así, el centro de la cultura maya se trasladó a la península de Yucatán. Allí florecieron ciudades como Chichén Itzá, Uxmal, Tulum, Mayapán, Cobá e Izamal, a partir de migraciones mayas desde el siglo III d. C. y luego dentro de la propia península. Actualmente, sobreviven 27 grupos mayas, 21 de ellos en Guatemala.

Oaxaca

Oaxaca es una de las zonas mesoamericanas más importantes. En sus valles centrales nació la civilización zapoteca, que creó el calendario de 260 días (usado después por la mayoría de los pueblos mesoamericanos) y un sistema de escritura propio. Monte Albán fue el ejemplo de esta civilización. Después de su caída, la región fue ocupada por los mixtecos.

La región de Oaxaca fue muy diversa desde la época mesoamericana. Es un territorio muy montañoso, rodeado por la Sierra Madre del Sur y el Escudo o Nudo Mixteco. Incluye una parte de la cuenca del río Balsas, que es seca y con un relieve complejo. Sus ríos son cortos y con poca agua.

Dos fueron los escenarios principales de la historia cultural de los pueblos de Oaxaca. Por un lado, los valles centrales de Oaxaca vieron el desarrollo de la cultura zapoteca, una de las más antiguas y conocidas de Mesoamérica. Esta cultura surgió de pequeños señoríos que controlaban tierras de cultivo fértiles pero secas. Algunos de los primeros ejemplos de gran arquitectura en Mesoamérica son de esta región, como el centro ceremonial de San José Mogote. La importancia de este centro pasó a Monte Albán, la capital clásica de los zapotecos. La caída de Teotihuacán en el siglo VIII permitió el mayor esplendor de la cultura zapoteca. Sin embargo, Monte Albán fue abandonada en el siglo X, dando lugar a varios centros regionales que luchaban por el poder.

Al oeste de los valles centrales, se encuentra la región mixteca. Es un terreno muy montañoso con altitudes variables. Los climas van del templado de montaña al tropical seco, y en general llueve poco. Hay pocos ríos superficiales, y gran parte de la zona tiene una deforestación preocupante. La Mixteca también ha estado ocupada desde tiempos muy antiguos. Desde el Preclásico ya se habían formado poblaciones importantes como Yucuita y Cerro de las Minas. Sin embargo, las capitales mixtecas nunca alcanzaron el tamaño de las zapotecas. El mayor esplendor de la cultura mixteca fue en el Posclásico, cuando el señor Ocho Venado de Tututepec y Tilantongo unió políticamente las ciudades-estado mixtecas y llegó a ocupar los valles centrales de Oaxaca.

Guerrero

Guerrero se considera tradicionalmente parte del área occidental. Sin embargo, descubrimientos recientes lo han redefinido como un área cultural independiente. El Guerrero mesoamericano ocupa el estado del mismo nombre, en el sur de México. Se divide en tres regiones: al norte, la depresión del río Balsas, una zona baja, cálida y con pocas lluvias, pero con el río y sus afluentes que la hacen menos seca. La parte central es la Sierra Madre del Sur, con un clima más templado, rica en minerales y con poca tierra agrícola. La parte sur es la costa del océano Pacífico, una llanura costera muy estrecha, cálida y húmeda, con manglares y palmeras, afectada por huracanes.

Guerrero fue el lugar de las primeras tradiciones alfareras de Mesoamérica. Los restos más antiguos se encontraron en Puerto Marqués, cerca de Acapulco, y tienen unos 3500 años, incluso antes que los de los olmecas en la costa del golfo de México. Durante el Preclásico, la cuenca del Balsas fue muy importante para el desarrollo de la cultura olmeca, que dejó huellas en sitios como Teopantecuanitlán y las grutas de Juxtlahuaca. Más tarde, se desarrolló una tradición escultórica llamada Mezcala, que se caracteriza por figuras humanas geométricas. Durante el Posclásico, la mayor parte de Guerrero quedó bajo el dominio de los mexicas, excepto el señorío tlapaneco de Yopitzinco.

Occidente de México

Esta zona servía de "puente" entre Mesoamérica y Oasisamérica. Las culturas de aquí, como los tarascos y caxcanes, desarrollaron formas de vida diferentes a otros lugares de Mesoamérica. Un ejemplo son las pirámides de Guachimontones, en Teuchitlán, Jalisco.

El Occidente es una de las zonas menos conocidas de Mesoamérica. Es una región extensa que incluye las laderas de la Sierra Madre Occidental, parte de la Sierra Madre del Sur y la cuenca media y baja del río Lerma. Las faldas de las montañas estaban cubiertas de bosques de pinos y encinos, pero la tala los ha reducido. La tierra es buena para la agricultura por su fertilidad y la disponibilidad de agua, especialmente en la llanura costera de Sinaloa, el Bajío y la Meseta Tarasca. Los climas varían del frío de montaña en el este de Michoacán al tropical en las costas de Jalisco y Nayarit.

La región fue hogar de pueblos de habla uto-azteca, como los coras, huicholes y tepehuanos. La incorporación de estos pueblos a la civilización mesoamericana fue muy gradual. Se cree que los primeros desarrollos cerámicos de la región estuvieron relacionados con las tradiciones de los pueblos andinos de Ecuador y Perú. Los cambios que afectaron a otras regiones no fueron tan evidentes en Occidente, por lo que las tradiciones culturales del Preclásico, como la de Colima, Jalisco y Nayarit o la de Tumbas de Tiro, sobrevivieron hasta bien entrado el período Clásico (150-750/900 d. C.). La sociedad más conocida del Occidente es la purépecha o tarasca, que en el siglo XV compitió con el poder de los mexicas.

Norte de México

La zona Norte de Mesoamérica fue parte de esta gran área cultural solo durante el período clásico (150-750 d. C.). En ese tiempo, el auge de Teotihuacán y el crecimiento de la población favorecieron las migraciones hacia el norte y el comercio con las lejanas tierras oasisamericanas. Es un territorio llano, entre las sierras Madre Oriental y Occidental. El clima es seco, casi desértico, y la vegetación es escasa. Por eso, la agricultura en el Norte solo fue posible canalizando ríos (como el río Pánuco y afluentes del Lerma) y almacenando agua de lluvia. La excesiva dependencia del buen clima llevó a los pueblos del Norte de Mesoamérica a abandonar la región a mediados del siglo VIII d. C., cuando enfrentaron una sequía prolongada y las invasiones de pueblos aridoamericanos.

Los centros de población en el Norte dependían de la red comercial entre Teotihuacán y las sociedades de Oasisamérica. Sitios como La Quemada en Zacatecas, o La Ferrería en Durango, sirvieron como fortalezas para proteger las rutas comerciales. Cuando la agricultura y el sistema social colapsaron en el Norte, los habitantes migraron hacia Occidente, el Golfo y el Centro de México.

El reciente descubrimiento del sitio arqueológico Tamtoc, en la Huasteca potosina, cuestiona lo que se sabía, ya que la ciudad de Tamtoc floreció cerca del año 600 a. C., mucho antes de lo que se pensaba.

Centroamérica

El área mesoamericana conocida como Centroamérica ocupa el oeste de Honduras y Nicaragua y las áreas alrededor del golfo de Nicoya en Costa Rica, donde existieron los reinos de Nicoya y Chorotega. Es una región de clima tropical, con mucha actividad sísmica, que incluye los dos grandes lagos de América Central: el Nicaragua y el Managua. Al igual que el Norte, Centroamérica fue parte del mundo mesoamericano solo temporalmente hasta finales del período clásico. Se considera que los pueblos centroamericanos forman parte de la zona de transición entre el Área Intermedia, el mundo andino y Mesoamérica.

Los primeros contactos con el área central mesoamericana ocurrieron en el Preclásico, como muestra la influencia olmeca en sitios como Los Naranjos. Sin embargo, las relaciones se interrumpieron y Centroamérica recibió más influencia de las culturas del altiplano colombiano. Un ejemplo es el desarrollo temprano de la metalurgia en Centroamérica. En el sitio de Quelepa en El Salvador se ve el comercio y la gran influencia de Teotihuacán y Copán, y luego de sitios de Veracruz.

Para el Posclásico, toda el área occidental de Centroamérica se incluyó en la esfera mesoamericana, extendiéndose hasta Escuintla en Guatemala. Fue invadida por pueblos nahuas como los pipiles y nicaraos, que hablaban náhuat, un dialecto del idioma de los mexicas. También se percibe la influencia de los toltecas y Aztecas en la cultura y arquitectura. Pueblos otomangues como los mangues (siglo VII d. C.) y los subtiaba (siglo XIII d. C.) migraron desde Chiapas a Nicaragua y Honduras.

La región de Nicoya, en la actual provincia de Guanacaste en Costa Rica, se convirtió en la frontera sur de Mesoamérica cuando fue ocupada en el año 800 d. C. por los chorotegas, de lengua otomangue y procedentes del valle de México. En Nicoya, existió un centro cultural que se desarrolló durante 2000 años, alcanzando una compleja organización social y un alto grado de desarrollo cultural. Había ciudades y gobiernos complejos, agricultura especializada con riego, y manifestaciones artísticas como la cerámica policromada, que se usaba para el comercio. También elaboraban objetos de jade y esculturas en piedra volcánica, con un estilo propio que combinaba influencias mesoamericanas y del Área Intermedia, debido a la función de puente cultural que tuvo Costa Rica.

Los pueblos mesoamericanos

Los pueblos mesoamericanos forman un conjunto diverso de etnias y lenguas que aún existen hoy. La lengua es uno de los criterios para definir a un pueblo. Siguiendo este criterio, los pueblos de Mesoamérica se pueden agrupar en grandes conjuntos que comparten más elementos entre sí que con otros pueblos de la región. Es importante aclarar que el criterio lingüístico es útil, pero no es el único. Algunos pueblos que aquí se presentan como parte de una gran familia podrían no ser tan cercanos, a pesar de hablar lenguas emparentadas.

Pueblos de habla otomangueana

Los hablantes de proto-otomangueano probablemente participaron en la domesticación del maíz y en la construcción de grandes ciudades como Cuicuilco, Teotihuacán y Cholula. El análisis de las lenguas otomangueanas sugiere que tienen una antigüedad de unos 8000 años.

Los pueblos de habla otomangueana están dispersos por gran parte de Mesoamérica, pero se concentran en el "México central". Se dividen en dos grandes ramas: oriental y occidental. La mayor parte de la rama occidental vive en el Eje Neovolcánico. Los valles de México, Toluca y la cuenca del río Moctezuma son el hogar histórico de los otomíes, mazahuas, matlatzincas y tlahuicas. Otros pueblos de habla otopame (como los jonaces y pames) se establecieron más al norte.

La presencia de los otomangueanos en sus territorios fue anterior a la llegada de los nahuas al centro de México, hace varios milenios. Por eso es probable que estuvieran entre los habitantes de sitios como Tlapacoya, Cuicuilco, Tlatilco, Teotihuacán y Cholula. Alrededor del año 3500 a. C., las dos ramas de la familia se separaron, pero el contacto entre los pueblos otomangueanos se mantuvo en la época prehispánica.

Pueblos de habla maya

El grupo de pueblos de habla maya se concentra principalmente en la península de Yucatán, las tierras altas de Guatemala y Chiapas, el oeste de Honduras y el norte de El Salvador. Solo el pueblo huasteco se encuentra fuera de esta región. Los lingüistas señalan que la migración huasteca ocurrió alrededor del año 2200 a. C. Los demás grupos mayas se expandieron por la zona y mantuvieron contacto con los pueblos lenca y xinca en el límite sur de Mesoamérica, así como con sus vecinos occidentales, los pueblos de habla mixe-zoqueana. La gran relación entre estas familias llevó a algunos especialistas a pensar que los olmecas eran antepasados de los mayas, pero esta hipótesis ha sido descartada.

La agricultura en Mesoamérica

El maíz

El maíz fue la base de la alimentación de los mesoamericanos antes de la llegada de los españoles y sigue siéndolo en las naciones modernas de la región. La milpa es el sistema tradicional de cultivo de maíz en esta área.

El cultivo de Zea mays fue uno de los elementos originales que Kirchhoff incluyó en la definición de Mesoamérica. Buscando los orígenes de la agricultura, Richard MacNeish encontró en la cueva de La Perra (Tamaulipas) restos de un maíz primitivo de 2500 a. C. Sus investigaciones en el valle de Tehuacán aportaron pruebas que apoyaron la idea de que el maíz se originó en Mesoamérica.

El maíz fue domesticado alrededor del año 5000 a. C., probablemente a partir del teocintle, y se volvió esencial en Mesoamérica. En esta región existen decenas de variedades adaptadas a los diferentes climas. Estas especies se agrupan en dos grandes "alianzas". La alianza ístmica agrupa variedades de Oaxaca, la Mixteca y la península de Yucatán; la alianza del Balsas-Occidente de México incluye razas de la depresión del Balsas, Chiapas, la Tierra Caliente y Jalisco. Los territorios de estas alianzas coinciden casi siempre con los de los pueblos de habla otomangueana. Esto, junto con datos lingüísticos, apoya la hipótesis de que los ancestros de estos pueblos estuvieron relacionados con la domesticación del maíz.

Alrededor del maíz, surgió en Mesoamérica un conjunto de tecnologías que aún se usan. Incluyen técnicas de siembra, la nixtamalización (proceso para preparar el maíz), el desarrollo de instrumentos para moler (como los metates) y la diversificación de su uso (desde harina hasta tamales y tortillas). En la mitología y la religión, el maíz también fue muy importante: la masa de maíz es el material del que están hechos los seres humanos en el mito de la Leyenda de los Soles y el Popol vuh. Todos los pueblos mesoamericanos tenían una divinidad del maíz, presente desde los tiempos de los olmecas. Entre los mexicas, había tres dioses del maíz: Xilonen (mazorca tierna), Cintéotl (maíz maduro) e Ilamatecuhtli (mazorcas secas).

Aunque el maíz fue la base de la agricultura y la alimentación, investigaciones recientes sugieren que la mandioca (también llamada Yuca), un tubérculo con alto contenido calórico, fue un complemento alimentario importante, especialmente para los mayas. Esto les permitió mantener poblaciones muy grandes, sobre todo en el sur de Mesoamérica (como Tikal, Copán, Calakmul). La yuca sigue siendo parte de la dieta en la región maya.

Otro cultivo y alimento importante fue el cacao: de su semilla se obtiene una pasta para elaborar una bebida (chocolate o xocolatl en náhuatl) preparada con agua.

Características de la civilización mesoamericana

Paul Kirchhoff, al definir Mesoamérica geográficamente, también propuso una serie de características comunes a todas las culturas de la región. Entre ellas, destacó el uso de dos calendarios (uno ritual de 260 días y otro de 365 días), la numeración con base veinte, la escritura pictográfica-jeroglífica, las ofrendas a los dioses, el culto a ciertas divinidades (como las del agua, el fuego y la Serpiente Emplumada), y otros elementos. Estos rasgos culturales eran más o menos compartidos por todos los pueblos de la Mesoamérica precolombina.

Aunque Paul Kirchhoff dio una definición general, hoy la idea de Mesoamérica va más allá de solo criterios materiales (como el cultivo de maíz o el politeísmo). Incluye aspectos culturales que surgieron de las primeras sociedades sedentarias. Christian Duverger argumenta que la máxima expresión de la civilización mesoamericana fue la cultura mexica. Sin embargo, otros autores (como López Austin, López Luján y Florescano) sostienen que la civilización mesoamericana es el resultado de la participación de muchos pueblos con diferentes creencias. A pesar de la diversidad étnica, Mesoamérica logró cierta unidad gracias a los contactos entre regiones por el comercio o las guerras.

Calendario de 260 días

El calendario de 260 días, llamado Xihuitl o civil, se agrupaba en 13 meses de 20 días. Se le conocía como Tonalpohualli entre los pueblos centrales, Tzolkin entre los mayas y Pije entre los zapotecas. Su uso comenzó alrededor del 1200 a. C. Este calendario no solo servía para saber cuándo cultivar, qué celebraciones religiosas hacer o el movimiento de los astros, sino también para adivinar y establecer el destino de las personas.

Los nombres de los días, meses y años en el mundo mesoamericano provienen en gran parte de la visión mágico-religiosa que tenían de la naturaleza: animales, flores, astros y la muerte. Este calendario se encuentra en todas las zonas culturales mesoamericanas: desde los olmecas, Oaxaca, la zona Maya y el Eje Neovolcánico.

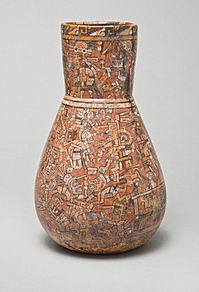

Escritura glífica

La escritura glífica y su estudio han pasado por varias etapas. Al principio, se discutía si el sistema glífico mesoamericano (excepto el maya) era un sistema de signos que expresaban ideas, principalmente religiosas, sin usar la fonética. En relación con el uso de elementos pictográficos e iconos, la escritura mesoamericana siempre tuvo una gran variedad de significados, no solo artísticos, sino también religiosos y culturales. Los glifos incluyen personajes, animales, elementos calendáricos, nombres de lugares, entre otros, presentes en todas las culturas mesoamericanas, incluso en Teotihuacán, donde las imágenes son muy elaboradas. Predominan los glifos pictográficos e ideográficos.

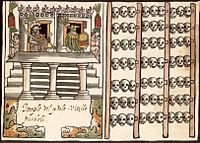

La escritura entre los mesoamericanos tenía varios usos: permitía interpretar las señales de los astros relacionadas con el nombre y destino de las personas. También se usaba para explicar mitos e historias de los pueblos, plasmados en glifos sobre piedras o papel. Este trabajo lo hacían los sacerdotes, los únicos que podían entender las imágenes.

Un aspecto muy importante de la escritura era que los gobernantes la usaban para legitimar su poder. La escritura mesoamericana se plasmaba en monumentos públicos, pinturas murales, estelas y pirámides, dando a la gente común una explicación del poder de sus señores, como una forma de propaganda. Los mesoamericanos también usaban el sistema de numeración vigesimal.

Ofrendas a la Tierra

Enterrar ofrendas valiosas en los centros ceremoniales se remonta a los tiempos en que los grupos nómadas comenzaron a vivir en un lugar fijo. Esto servía para delimitar el espacio ceremonial y territorial, establecer un orden cósmico en la tierra y justificar el dominio de las clases gobernantes sobre el resto de la sociedad.

Era una forma de alabar a los dioses antiguos: el fuego de los volcanes y la Madre-Tierra. Estas ofrendas se mostraban a todos los miembros de la sociedad mesoamericana a través de montículos de tierra que, con el tiempo, se transformaron en construcciones monumentales tipo piramidal.

Las ofrendas eran importantes para el centro ceremonial: le daban poder ideológico y religioso. Por eso, el saqueo de ofrendas significaba más que buscar riquezas: era debilitar y erradicar el poder religioso y político del centro ceremonial.

Ofrendas a los dioses

El acto de hacer ofrendas tenía un gran significado religioso y político. Significaba la renovación de la energía divina del universo. Los dioses dieron vida a los humanos, ofreciendo la suya. Los humanos debían ofrecer su vida para mantener el orden divino establecido.

La sangre significaba vida en la creencia mesoamericana: la sangre humana era el líquido que satisfacía la sed de los dioses (como el Dios Sol). La sangre contenía parte de la sangre de los dioses. Con la sangre se revitalizaba no solo a las divinidades, sino también a la tierra, las plantas y los animales (como el águila y el jaguar). La sangre era como el agua, necesaria para la vida terrenal y la vida celestial.

Esta obligación de revitalizar el orden cósmico se reflejaba en las sociedades mesoamericanas a través de imágenes que evocaban las ofrendas: águilas y jaguares con corazones; círculos de jade o chalchihuites que representaban corazones; imágenes que pedían lluvia y a la vez ofrendas, con el mismo propósito: reponer la energía divina; la presencia de plantas y flores que simbolizaban la naturaleza y la sangre que brotaba vida.

¿Qué importancia tenían las ofrendas en los aspectos sociales y religiosos de las culturas mesoamericanas? Primero, la presencia de la muerte convertida en dios. La muerte es la consecuencia de la ofrenda humana, pero no es el fin: es la continuación del ciclo cósmico. La muerte genera vida, la energía divina se libera después de la muerte y regresa a los dioses para que generen nueva vida. Segundo, justificaba la guerra, ya que en esta actividad se obtenían las ofrendas más valiosas: los guerreros que poseían la energía necesaria para fortalecer a los dioses. La captura de prisioneros y la guerra se convertían en un medio para ascender en la escala social y en un juego divino. Tercero, justificaba el control del poder real por parte de dos sectores de las sociedades mesoamericanas: los sacerdotes, que controlaban la ideología religiosa; y los guerreros, que proporcionaban las ofrendas para las ceremonias a través de la guerra y la conquista de territorios (con sus tributos).

Politeísmo

La gran cantidad de dioses mesoamericanos se dio gracias a la incorporación de nuevos elementos religiosos a la religión original: Fuego-Tierra-Agua-Naturaleza. Fue importante la incorporación de las divinidades astrales (sol, estrellas, constelaciones, Venus) y su representación en esculturas con forma humana, animal, o combinaciones de ambas, y también en objetos cotidianos.

Las cualidades y atributos de los dioses cambiaron con el tiempo y la influencia cultural de otros grupos mesoamericanos. Los dioses podían ser tres seres cósmicos diferentes y a la vez uno solo. La religión mesoamericana tiene una característica importante: la existencia del dualismo entre las divinidades. El enfrentamiento entre polos opuestos: lo positivo (luz, masculino, fuerza, guerra, sol) y lo negativo (oscuridad, femenino, paz, luna).

Pensamiento dualista

El pensamiento dualista es la capacidad de los indígenas de ver los opuestos como parte de una misma realidad. El espíritu mesoamericano está marcado por esto, tanto en la religión y la política como en las creencias populares y los comportamientos diarios. Este pensamiento surge de la mezcla de las culturas nahuas y las autóctonas. Hay muchas manifestaciones de este tipo de pensamiento, pero solo se tomarán los ejemplos más representativos: el nagualismo y el juego de pelota mesoamericano.

Nagualismo

El nagualismo o nahualismo es la creencia de que un ser humano puede transformarse en un animal, o la práctica de un Nahual. Esta palabra se refiere tanto a la encarnación animal de un hombre como al hombre que tiene el poder de transformarse en ese animal. Lo fundamental de esta creencia es la idea de que se puede ser hombre y animal al mismo tiempo. Además, es algo individual, no colectivo como el totemismo. Existen nahualli muy conocidos como el jaguar y el águila; también animales más comunes como el perro, el armadillo y el tlacuache.

En el arte prehispánico, el nahualismo se ha interpretado de varias formas. Una forma es difícil de entender para nosotros, ya que parece un armadillo o un jaguar, pero en realidad representa el nahualli de un dios o un gobernante. La segunda forma es más directa: el hombre y su doble se representan juntos como una criatura antropozoomorfa, es decir, con parte humana (cabeza, brazos) y parte animal (patas, pico, cola). El nahualismo es una idea típica de Mesoamérica que designa exclusivamente la relación hombre-animal.

Juego de pelota

El juego de pelota es una de las características culturales más importantes de Mesoamérica. No es un deporte en el sentido moderno, sino un rito. El lugar donde se "jugaba" siempre estaba entre centros ceremoniales. Este juego tenía una esencia cósmica, relacionada con el movimiento del sol y del universo. Este movimiento se representaba con la pelota, que era de hule endurecido (savia de la higuera) por su capacidad de rebotar.

El juego tenía muchas reglas, que cambiaban según la región. Había uno en el que solo se podía jugar con las manos, otro con las caderas y los codos, o uno con un bastón o bate. Para cada tipo, había diferentes terrenos: uno con banquetas para que la pelota rebotara a la altura de la cadera, otro con el suelo removido. En general, todos los campos tenían forma de I, y en los extremos se podían encontrar cabezas de aves (como en Copán) o grandes anillos por los que tenía que pasar la pelota (como en Xochicalco). El juego de pelota terminaba con una ofrenda a los dioses, aunque no se sabe si era el capitán del equipo ganador o del perdedor.

Medicina

El conocimiento mesoamericano se basaba en dos ejes: el mágico y el lógico, que coexistían. En medicina, había dos escuelas: una de tradición chamánica, donde un sacerdote curandero trataba ciertas enfermedades, como la pérdida del alma. El chamán usaba plantas especiales (peyote, tabaco) y rituales mágicos (encantamientos, ofrendas).

La otra medicina era práctica. En Mesoamérica, había curanderos que sabían tratar fracturas, curar y vendar heridas, e incluso realizaban ciertas intervenciones obstétricas. Además, curaban con plantas o usando el principio activo de la aspirina, que ya conocían y extraían de la corteza del sauce.

Se creía que cada número tenía una connotación mágica que influía en el destino de las personas.

Matemáticas

Para los mesoamericanos, las matemáticas no eran solo números, sino que tenían un valor y un significado simbólico gracias a su pensamiento dualista. El sistema matemático mesoamericano era vigesimal, es decir, se basaba en el número 20. Los números se representaban con puntos (que valían una unidad) y barras (que valían 5). Este tipo de representación se combinaba con una numerología simbólica: el 2 se relacionaba con el origen; el 3 con el fuego del hogar; el 4 con las cuatro esquinas del universo; el 5 con la inestabilidad; el 9 con el mundo subterráneo y la noche; el 13 con la luz; el 20 con la plenitud y el 400 con el infinito.

Una de las grandes contribuciones a las matemáticas, especialmente de los mexicas, fue la invención del nepohualtzintzin, un ábaco usado para hacer operaciones aritméticas rápidamente. Este dispositivo, hecho de madera, hilos y granos de maíz, también se conoce como "computadora azteca". Los mayas fueron la primera civilización de Mesoamérica y de muchas otras regiones en tener el signo numérico cero como concepto matemático.

Astronomía

La astronomía nació de la observación de los astros y la construcción simbólica de la vida cósmica. Los mesoamericanos entendieron que el cielo se organizaba en ciclos regulares, lo que causaba la sucesión de estaciones y fenómenos astronómicos. Asociaban figuras como animales y plantas con las diferentes constelaciones. Los conocimientos astronómicos se acumularon durante milenios. Este proceso culminó con la invención del calendario (cuyas raíces están en el Preclásico Medio), basado tanto en la observación de los astros como en las matemáticas.

Espacio-tiempo simbólico

Estos dos términos se asocian a los cuatro puntos cardinales. El espacio y el tiempo están ligados al calendario, asegurando así la rotación de cualidades del espacio. Es decir, en Mesoamérica, una fecha o un acontecimiento siempre estaba vinculado a una dirección del universo, y el calendario expresaba una geografía simbólica peculiar de este período. Los días estaban asociados, según su nombre, a un punto cardinal que les daba un significado mágico.

- Los signos del oriente son: cocodrilo, serpiente, agua, caña, movimiento. Al oriente se asocia la idea de fertilidad vegetal o la abundancia tropical; también se le vincula con el mundo de los sacerdotes.

- Los signos del norte son: viento, muerte, perro, jaguar, pedernal. Este punto contrasta con el oriente porque simbólicamente es árido, frío y opresivo. Se le considera la parte nocturna del universo, la morada de los muertos. El perro (xoloitzcuintle) aquí tiene un significado muy especial, ya que acompaña al difunto durante el viaje y le ayuda a cruzar el río del más allá.

- Los signos del oeste son: casa, venado, mono, águila, lluvia. Es un rumbo asociado con el ciclo de vegetación, específicamente con el ecosistema de tierras altas templadas, con lluvia ligera y cambio de estaciones.

- Los signos del sur son: conejo, lagartija, hierba seca, zopilote, flor. Se relaciona con el Sol luminoso y caliente del mediodía, y con la lluvia. El conejo, símbolo principal, se asocia con los agricultores.

Con esto se puede decir que una característica mesoamericana es la geografía simbólica, que se refiere a zonas imaginarias y no a lugares específicos. Si no fuera así, los signos no se aplicarían a Mesoamérica en general, sino que habría muchos para cada zona.

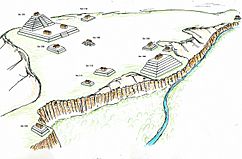

Territorio y centros ceremoniales

Los centros ceremoniales son el eje de las poblaciones de Mesoamérica. Determinan la existencia del urbanismo, que es una parte del espacio que caracteriza a los centros ceremoniales, los cuales son el corazón del espacio sagrado. Estos centros tienen la función de orientar el espacio y transmitir esa orientación al área que los rodea. Las ciudades con su centro ceremonial siempre eran la entidad política, y cada persona se identificaba según la ciudad en la que vivía.

Los centros ceremoniales siempre se construían para ser vistos. Las pirámides eran construcciones que sobresalían del resto de la ciudad, para mostrar a sus dioses y sus capacidades. Otra característica de los centros ceremoniales son los "sedimentos históricos". Toda construcción ceremonial se hacía en varias fases, una sobre otra, de modo que lo que se ve hoy suele ser la última etapa. En resumen, los centros ceremoniales son la forma arquitectónica de la identidad de cada ciudad, proyectada en la veneración a sus dioses y gobernantes.

El viaje al más allá

En Mesoamérica se concebían varios tipos de "más allá" y, por lo tanto, se practicaban diversos tipos de funerales: simples o múltiples, fosas, cámaras de piedra, urnas, etc. También practicaban la cremación. Hoy se sabe que el tipo de entierro dependía del rango social de la persona o del tipo de muerte que había tenido. Con todo esto, se llegaba a la idea de un viaje después de la muerte, en el que la tumba era el punto de partida al más allá.

Los mesoamericanos creían en tres destinos: el viaje celeste, al que solo iban los que habían muerto en el campo de batalla, en la piedra de ofrendas o las mujeres que morían en el parto. Este destino se conocía como Cincalco (casa del maíz). El segundo era el viaje al inframundo, una peregrinación subterránea que llevaría a los muertos al extremo norte del mundo. Este lugar se llamaba Mictlán (lugar de los muertos). El tercer destino era el viaje hacia el paraíso del sol, que se encontraba hacia el este. Era un lugar dominado por el sol, y en náhuatl se le llamaba Tonatiuhichan (‘casa del Sol’).

En cada entierro se colocaban alimento y bebidas en utensilios de barro para que el difunto pudiera alimentarse durante el viaje; también se ponían máscaras para protegerlos del frío. Una parte de estas creencias se ve hoy en día, ya que algunos indígenas todavía colocan objetos entre los dedos del difunto para ayudarle a cubrir los gastos del camino.

Arte político-religioso

La expresión artística estaba influenciada por la ideología, que mezclaba la religión y el poder. Gran parte de las obras que sobrevivieron a la conquista fueron monumentos públicos. Este tipo de arte se hacía principalmente para ser visto, y era clave para contar el tiempo, mostrar la grandeza de la ciudad y venerar a los dioses. Además, existía otro tipo de arte prehispánico relacionado con lo oculto; se diferenciaba del primero en que no podía ser observado, sino que su valor estaba en lo que representaba, por ejemplo, las vasijas de barro usadas en los entierros o las caras ocultas de las estatuas.

El arte permanecía en el anonimato, ya que nunca se encontró la firma de quien lo realizaba. Además, se decía que era un arte abstracto, no en el sentido de que no representara figuras, sino en que estaba desconectado de cualquier referencia naturalista.

Aparte de todo esto, el arte prehispánico también se consideraba muy intelectual, capaz de liberarse de la obligación de ser realista. De esto surgen dos observaciones: la primera se refiere a la imagen austera que la arqueología le ha dado: por lo general, se preferían las cosas nobles, objetos de colección o tesoros; y las piedras se consideraban perecederas, por lo que no eran tan apreciadas, aunque son esenciales para los centros ceremoniales mesoamericanos.

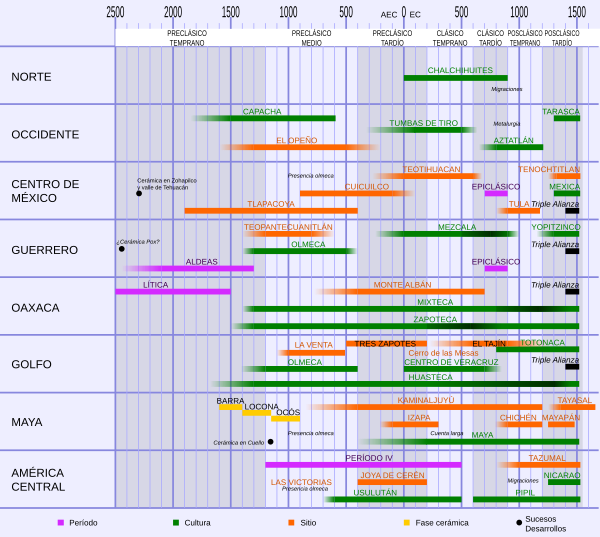

Cronología de Mesoamérica

La complejidad de los desarrollos paralelos de los diversos pueblos mesoamericanos ha llevado a los especialistas a discutir si una única cronología es adecuada para toda Mesoamérica. Esta compleja realidad, tanto en el tiempo como en el espacio, puede explicar la diversidad de cronologías que han surgido para estudiar la evolución de la civilización mesoamericana.

Los primeros intentos de periodización para la región aparecieron en el siglo XIX, cuando viajeros estadounidenses y europeos se asombraron ante los restos de las antiguas ciudades mesoamericanas, especialmente las del Área Maya. La cronología más común para la historia mesoamericana divide la historia precolombina de esta región en tres grandes períodos: el Preclásico, el Clásico y el Posclásico. Esta periodización ha sido criticada por algunos autores, especialmente porque se basa en una analogía con la cronología usada para la Antigua Grecia.

A pesar de las críticas, la periodización tradicional para Mesoamérica es muy usada en el mundo académico, aunque las fechas y características de cada período pueden variar un poco. Aquí se ha elegido la periodización de Alfredo López Austin y Leonardo López Luján. Esta cronología sitúa el inicio de la civilización mesoamericana con la aparición de la cerámica más antigua (siglo XXV a. C.) y su fin con la conquista española en el siglo XVI. Es importante recordar que las fechas son aproximadas y que cada región y pueblo de Mesoamérica tuvo una historia particular que una cronología general solo puede aproximar.

Historia de Mesoamérica

Período Preclásico

Mesoamérica comenzó un largo proceso de sedentarización completa a partir del siglo XXVI a. C. (hace unos 4,600 años), aunque la agricultura —que fue la base de su economía y el principal factor para que se asentaran— se descubrió miles de años antes. El inicio de la civilización mesoamericana se marca con la aparición de la cerámica, cuyos restos más antiguos se encontraron en Puerto Marqués (Guerrero, siglo XXVI a. C.) y en el valle de Tehuacán (centro de México, siglo XXIV a. C.). Estos primeros hallazgos de cerámica, que aún generan debate, sugieren una posible conexión entre los pueblos de la costa de Ecuador y los primeros mesoamericanos.

Según la cronología de este artículo, el período Preclásico se divide en tres etapas: Temprano (siglos XXV-XV/XII a. C.), Medio (siglos XII-IV a. C.) y Tardío (siglos IV a. C.-II d. C.). Durante la primera etapa, la fabricación de cerámica se extendió por toda la región, la agricultura del maíz y otras hortalizas se consolidó, y comenzó un proceso de organización social que llevó a la aparición de las primeras sociedades con clases sociales en la costa del golfo de México y el Pacífico de Guatemala. En el Preclásico Temprano, la cultura Capacha fue muy importante en el desarrollo de la civilización mesoamericana, y su alfarería se difundió ampliamente.

Hacia el año 1500 a. C., las culturas de Occidente entraron en una fase de declive, siendo asimiladas por los pueblos con los que se relacionaban. Así, surgieron Tlatilco en el valle de México y la cultura Olmeca en el Golfo. Tlatilco fue uno de los principales centros de población mesoamericanos de la época. Se especializaba en los recursos del lago de Texcoco y la agricultura del maíz. Algunos autores creen que Tlatilco fue fundada y habitada por los antepasados de los actuales otomíes. Por otro lado, los olmecas se expandieron, construyendo las primeras obras de arquitectura monumental en La Venta y San Lorenzo. Los olmecas intercambiaban productos tropicales de su área central y controlaban los yacimientos minerales de Guerrero y Morelos, donde establecieron enclaves como Teopantecuanitlán y Atlihuayán. Su influencia cultural se sintió en el Reino de Yaruma, Honduras, Nicoya, Costa Rica, y toda el área Maya. El impulso de la cultura olmeca llegó a sus vecinos del sureste y Oaxaca, contribuyendo a las primeras fases culturales de Kaminaljuyú y San José Mogote. Esta última población cedió su dominio en el altiplano oaxaqueño a Monte Albán hacia el final del Preclásico Medio. Por esa misma época, en el Bajío, florecía la cultura de Chupícuaro, mientras que en el Golfo, los olmecas comenzaban a declinar.

Entre los grandes hitos culturales del Preclásico Medio se encuentran el desarrollo de los primeros sistemas de escritura y la numeración vigesimal en el área olmeca y Monte Albán. Durante este período, las sociedades mesoamericanas estaban organizadas en clases sociales. Los lazos entre los diferentes centros de poder permitieron la consolidación de élites regionales que controlaban los recursos y el trabajo de los campesinos. La diferencia social se basaba en el conocimiento técnico, como la astronomía, la escritura y el comercio. Además, en el Preclásico Medio, comenzó el proceso de urbanización que caracterizaría a las sociedades del Clásico. Algunas poblaciones como Tlatilco, Monte Albán y Cuicuilco florecerían en la última etapa del Preclásico, mientras que las poblaciones olmecas disminuyeron su importancia.

Hacia el final del período Preclásico, el poder político y comercial se trasladó a las poblaciones del valle de México. Alrededor del lago de Texcoco, varias aldeas se convirtieron en ciudades, como Tlatilco y Cuicuilco. La primera estaba en la orilla norte del lago, y la segunda en las faldas del Ajusco. Tlatilco tenía fuertes relaciones con las culturas de Occidente, mientras que Cuicuilco controlaba el comercio con el Área Maya, Oaxaca y la costa del Golfo. La rivalidad entre ambas terminó con el declive de Tlatilco. En Monte Albán (Oaxaca), los zapotecos habían iniciado un desarrollo cultural independiente de los olmecas, adaptando elementos de esa cultura y adquiriendo características propias. En el altiplano de Guatemala, Kaminaljuyú también avanzaba hacia lo que sería la cultura maya clásica. En todas las regiones de Mesoamérica, excepto Occidente (donde se arraigó la tradición de las Tumbas de Tiro), las ciudades se enriquecieron con construcciones monumentales sobre planos urbanísticos complejos. De esta época datan la pirámide circular de Cuicuilco, la plaza central de Monte Albán y la pirámide de la Luna en Teotihuacán.

Cerca del año 0, Cuicuilco había desaparecido, y el poder en la cuenca de México pasó a Teotihuacán. Los dos primeros siglos de la era cristiana fueron el período en que la Ciudad de los Dioses se consolidaría como la mayor ciudad de Mesoamérica y su principal centro político, económico y cultural durante los siguientes siete siglos.

Olmecas

Durante muchos años, la cultura olmeca fue considerada la "cultura madre" de Mesoamérica, por su gran influencia en toda la región. Sin embargo, desde perspectivas más recientes, se ve más como un proceso al que contribuyeron todos los pueblos de la época, y que se manifestó en las costas de Veracruz y Tabasco. La identidad étnica de los olmecas aún se discute. Basándose en pruebas lingüísticas, los arqueólogos y antropólogos creen que hablaban una lengua otomangueana; o, más probablemente, eran los antepasados del actual pueblo zoque que vive en el norte de Chiapas y Oaxaca. Según esta segunda hipótesis, los grupos zoqueanos habrían migrado al sur después de la caída de los principales centros de población en la llanura del Golfo. Sea como fuere, los portadores de la cultura olmeca llegaron a la zona del sotavento unos ocho mil años antes de Cristo, insertándose como una cuña entre los pueblos protomayas que habitaban la costa, lo que explicaría la separación de los huastecos del norte de Veracruz del resto de los pueblos mayas.

La cultura olmeca representa un hito en la historia mesoamericana, ya que varias de las características que definen la región aparecen con ella. Entre otras, se pueden mencionar la organización estatal, el desarrollo del calendario ritual de 260 días y el "civil" de 365, el primer sistema de escritura, la planificación urbana y el carácter multiétnico de sus poblaciones. El desarrollo de esta cultura comienza alrededor del siglo XIV a. C., aunque se consolida hasta el siglo XII a. C. Sus principales sitios fueron La Venta (donde se encontraron las cabezas colosales), San Lorenzo y Tres Zapotes en el área central. Sin embargo, en toda Mesoamérica, muchos sitios muestran evidencia arqueológica de ocupación olmeca, especialmente en la cuenca del río Balsas, donde se localiza Teopantecuanitlán. Este sitio es muy enigmático, ya que está fechado varios siglos antes que las principales poblaciones del Golfo, lo que ha causado controversia y la hipótesis de que el origen de la cultura olmeca ocurrió en esta región.

Entre las expresiones culturales más conocidas de esta cultura se encuentran las cabezas colosales, esculpidas en monolitos de hasta tres metros de altura y varias toneladas de peso. Si se considera que los sitios donde se encontraron están a decenas de kilómetros de las canteras de basalto, y que los pueblos mesoamericanos no tenían herramientas de hierro, la escultura olmeca es una verdadera hazaña. Se desconoce la función de estos monumentos. Algunos autores sugieren que eran monumentos conmemorativos de jugadores de juego de pelota destacados, o retratos de miembros de la élite gobernante olmeca. Los olmecas también son conocidos por sus pequeñas tallas en jade (el material más apreciado de Mesoamérica) y otras tallas en basalto de menor tamaño. Tanto las figurillas como la escultura olmeca abundan en representaciones del hombre-jaguar, que según José María Covarrubias, podría ser un antecedente del culto a la deidad de la lluvia, o quizás un ancestro del futuro Tezcatlipoca, en su forma de Tepeyóllotl, el ‘corazón del monte’.

Se desconoce con certeza cuáles fueron los motivos de la decadencia olmeca. Se asocia con conflictos políticos entre las élites de los principales centros de poder y con la invasión de otros pueblos. Como se ha dicho, los zoques podrían ser descendientes de los olmecas, expulsados del área central. Sin embargo, no se descarta que algunos grupos hayan llegado al valle de Oaxaca, a las tierras altas mayas o a la cuenca central de México, donde contribuyeron al desarrollo de las culturas zapoteca y maya, y al auge de Teotihuacán en el período clásico.

Período Clásico

El período Clásico de Mesoamérica abarca de los años 200 al 900 d. C. La fecha de finalización puede variar en cada región: por ejemplo, en el Centro de México se relaciona con la caída de los centros regionales del período epiclásico, hacia el año 900; en el Golfo, con el declive de El Tajín, en el año 800; en el área Maya, con el abandono de las ciudades de las tierras altas en el siglo IX; y en Oaxaca, con la desaparición de Monte Albán hacia el año 850. Normalmente, el Clásico mesoamericano se caracteriza como la etapa en que las artes, la ciencia, el urbanismo, la arquitectura y la organización social alcanzaron su punto más alto. Esto es cierto, pero también lo es que fue una época dominada por la presencia de Teotihuacán en toda la región, y que la competencia entre los diferentes estados mesoamericanos provocaba continuas guerras.

Esta etapa de la historia mesoamericana se divide en dos fases. La primera es conocida como Clásico Medio, y abarca del año 200 al 600 d. C. La segunda es el Clásico Tardío, que va del 600 al 800/900 d. C. La primera etapa estuvo dominada por Teotihuacán. De hecho, comienza con la política de expansión de esta ciudad, que la llevó a controlar las principales rutas comerciales de Mesoamérica. Durante este tiempo, se consolidó el proceso de urbanización que se originó en los dos últimos siglos del período Preclásico Temprano. Los principales centros de la época son Monte Albán, Tikal y Calakmul, y por supuesto Teotihuacán, que concentraba el 80 por ciento de los 200 000 habitantes de la cuenca del lago de Texcoco.

Las ciudades de esta etapa se caracterizan por ser cosmopolitas, es decir, por su composición multiétnica, lo que implicaba la convivencia de varias lenguas, prácticas culturales y personas de diversas regiones en un mismo lugar. Las alianzas políticas entre las élites regionales se intensificaron, casi todas aliadas a Teotihuacán. Asimismo, la diferencia social se hizo más evidente: una pequeña clase dominante gobernaba sobre la mayor parte de la población, que estaba obligada a pagar tributos y participar en la construcción de obras públicas, como los sistemas de riego, los edificios religiosos y las vías de comunicación. El crecimiento de las ciudades no se puede explicar sin el avance de las técnicas agrícolas y la intensificación de las redes de comercio que involucraron no solo a los pueblos de Mesoamérica, sino también a las lejanas culturas de Oasisamérica.

Las artes de Mesoamérica en este tiempo alcanzaron algunos de sus puntos más refinados. Especialmente notables son las estelas mayas, exquisitos monumentos que conmemoraban sucesos relacionados con los linajes de las ciudades de las tierras altas. En Teotihuacán, por otro lado, la arquitectura hizo grandes avances: en esta ciudad se definió el estilo clásico de construcción de bases piramidales, formadas por unidades de talud-tablero. El estilo arquitectónico teotihuacano fue repetido y adaptado en diferentes ciudades de Mesoamérica, los ejemplos más claros son la capital zapoteca de Monte Albán y la ciudad de Tikal, en el Petén guatemalteco. Siglos más tarde, mucho después del abandono de Teotihuacán, los pueblos del Posclásico seguirían los patrones constructivos de Teotihuacán, especialmente en Tollan-Xicocotitlan, Tenochtitlan y Chichén Itzá.

Hubo muchos avances científicos en esta etapa. Los mayas habían llevado a su máxima expresión el calendario y la numeración que habían heredado de los olmecas. El uso de la escritura se generalizó en toda Mesoamérica, aunque era una actividad sagrada y solo practicada por los sacerdotes. Sobre la base del antiguo sistema de escritura olmeca, otros pueblos desarrollaron el suyo propio, siendo los casos más notables los de la cultura ñuiñe y los zapotecos de Oaxaca. La observación astronómica se volvió de vital importancia por su relación con la agricultura, base económica de la sociedad mesoamericana.

El período Clásico Temprano concluye con el declive de Teotihuacán. Este hecho permitió el florecimiento de centros regionales de poder que competían por el dominio de las rutas comerciales y la explotación de los recursos. Así comenzó el período Clásico Tardío, que algunos autores llaman Epiclásico. Como se ha dicho, fue un período de fragmentación política, en el que ninguna ciudad tenía el dominio total. En este período ocurrieron varios reacomodos de población, debido a las incursiones de grupos aridoamericanos y norteños, que empujaron a los antiguos pobladores de Mesoamérica hacia el sur. A esto, hay que sumar las migraciones de pueblos sureños que terminarían por establecerse en el Centro de México, como los Olmeca-xicalanca, procedentes de la península de Yucatán y fundadores de Cacaxtla y Xochicalco.

En el área Maya, Tikal, la ciudad que había sido aliada de Teotihuacán, también decayó. Lo mismo ocurrió con Calakmul. En su lugar, surgieron las ciudades de Palenque, Copán y Yaxchilán. Estas y otras ciudades-estado de la región se enfrentaron en sangrientas guerras que llevarían a la ruina de la civilización maya clásica. Hacia el final del período Tardío, los mayas habían dejado de usar el calendario de Cuenta Larga, y muchas de sus ciudades fueron incendiadas y abandonadas a la selva. Mientras tanto, en Oaxaca, Monte Albán conoció su período de mayor esplendor, aunque finalmente sucumbiría hacia el siglo IX, por razones aún desconocidas. Su destino no fue muy diferente al de otras ciudades como La Quemada o Teotihuacán en el centro: fue incendiada y abandonada. En el último siglo del período Clásico, el poder en el valle de Oaxaca se había trasladado a Lambityeco, unos kilómetros al este.

Como se mencionó, hacia el final del Clásico Tardío, numerosos pueblos del norte penetraron en el corazón de Mesoamérica y se quedaron. Entre estos pueblos estaban los nahuas, que fundarían las ciudades de Tollan-Xicocotitlan y Tenochtitlan, las dos capitales más importantes del período Posclásico.

Teotihuacán

La ciudad de los dioses, que es el significado de Teotihuacán en náhuatl, comenzó a finales del período Preclásico. No se sabe con certeza quiénes fueron sus fundadores, aunque se cree que los otomíes tuvieron un papel importante en su desarrollo. Al principio, Teotihuacán compitió con Cuicuilco por el dominio en la cuenca. Para esta batalla política y económica, Teotihuacán se apoyaba en su control de los yacimientos de obsidiana de la sierra de las Navajas, en el actual estado de Hidalgo. Tampoco se ha determinado la causa del declive de Cuicuilco, pero se sabe que gran parte de sus antiguos pobladores se trasladaron a Teotihuacán unos años antes de la erupción del Xitle, que sepultó la aldea sureña bajo la lava.

Una vez sin competencia en la orilla sur del lago, Teotihuacán pasó por una fase de expansión que la convirtió en una de las ciudades más grandes de su tiempo, no solo en Mesoamérica, sino en el mundo entero. En su crecimiento, atrajo a la inmensa mayoría de los habitantes del valle. Los teotihuacanos dependían mucho de la agricultura, principalmente del maíz, el frijol y la calabaza, la "tríada agrícola" mesoamericana. Sin embargo, su dominio político y económico se basaba en dos productos externos sobre los cuales tenían el monopolio: la cerámica Anaranjado, producida en el valle Poblano-Tlaxcalteca, y los yacimientos minerales de la sierra hidalguense. Ambos eran artículos muy apreciados en toda Mesoamérica, y se intercambiaban por bienes de lujo y de primera necesidad, provenientes de lugares tan lejanos como Nuevo México o Guatemala. Por ello, Teotihuacán se convirtió en el centro de la red comercial mesoamericana. Sus aliados eran Monte Albán y Tikal en el sureste, Matacapan en la costa del golfo, Altavista en el norte, y Tingambato en el occidente.

Los teotihuacanos perfeccionaron el conjunto de dioses mesoamericanos, cuyos orígenes se remontan a los tiempos olmecas. Tuvieron especial importancia los cultos de Quetzalcóatl y Tláloc, dioses de la agricultura. Los intercambios comerciales favorecieron la difusión de estos cultos entre las sociedades mesoamericanas, que los adaptaron. Se pensaba que la sociedad teotihuacana no conocía la escritura, pero como demuestra Duverger, la escritura teotihuacana llevó la pictografía a un punto extremo, lo que causa confusión entre escritura y pintura.

La caída de Teotihuacán se asocia con el surgimiento de ciudades-estado en los límites del Centro de México. Se sospecha que estas florecieron debido al declive de Teotihuacán, aunque es muy posible que haya ocurrido lo contrario: que las ciudades de Cacaxtla, Xochicalco, Teotenango y El Tajín hayan cobrado fuerza primero, y luego debilitaran a Teotihuacán, atrapada en el centro de la cuenca y sin acceso a las rutas comerciales. Esto ocurrió hacia el año 600 d. C., y aunque la población siguió ocupada un siglo y medio más, finalmente fue destruida y abandonada por sus habitantes, que se refugiaron en sitios como Culhuacán y Azcapotzalco, en las orillas del lago de Texcoco.

Mayas del Clásico

Los mayas crearon una de las culturas mesoamericanas más conocidas y estudiadas. Algunos autores, como Michael D. Coe, creen que la cultura maya es completamente diferente del resto de los pueblos mesoamericanos. Sin embargo, muchos elementos culturales presentes en los mayas son comunes al resto de Mesoamérica, como el uso de dos calendarios, la numeración vigesimal, el cultivo de maíz, las ofrendas a los dioses y ciertos mitos como el Quinto Sol, o cultos, como el de la Serpiente Emplumada y la deidad de la lluvia, que en maya se llama Chaac.

Los inicios de la cultura maya se remontan al desarrollo de Kaminaljuyú, en el período Preclásico Medio. Sin embargo, sus características más destacadas no surgen hasta el primer siglo de la era cristiana, y aparecen —según algunos autores— como herederos de los olmecas del golfo que habían emigrado hacia las tierras altas de Chiapas y Guatemala. La evidencia arqueológica indica que los mayas nunca formaron un Estado unido; más bien, estaban organizados en pequeños señoríos que se hacían la guerra mutuamente. De hecho, López Austin y López Luján señalan que algo que caracterizó a los mayas del Clásico fue su gran espíritu guerrero. Probablemente fueron un pueblo con mayor vocación guerrera que los teotihuacanos, lo que desmiente la imagen común de una sociedad pacífica y dedicada a la religión. Por supuesto, practicaron ofrendas a los dioses, como lo confirman los murales de Bonampak, una de sus ciudades más importantes en el período Clásico.

La aparición de las grandes ciudades mayas fue tardía en comparación con el resto de Mesoamérica. En contraste, el desarrollo de la escritura y el calendario fue bastante temprano, y algunos de los monumentos conmemorativos más antiguos provienen de sitios de la región. Hace algunos años, los arqueólogos suponían que las zonas arqueológicas mayas solo habían funcionado como centros ceremoniales, y que la población vivía en aldeas a su alrededor. Sin embargo, las excavaciones más recientes indican que los sitios mayas contaban con servicios urbanos tan complejos como los de Teotihuacán (drenaje, acueductos, pavimentos). La construcción de estos sitios se realizó sobre la base de una sociedad altamente organizada en clases, dominada por la clase sacerdotal, que al mismo tiempo era la élite política.

Esta élite controlaba la agricultura, que se practicaba mediante el sistema de roza —tala y quema— y, como en el resto de Mesoamérica, imponía a las clases bajas de la población impuestos en productos y mano de obra, lo que permitió concentrar recursos suficientes para la construcción de los monumentos públicos que legitimaban el poder y la organización de la sociedad. Durante el período Clásico, la élite política maya mantuvo fuertes lazos con Teotihuacán. Tras la caída de Teotihuacán, Tikal también entró en declive, y su poder pasó a manos de otras ciudades ubicadas en la ribera del río Usumacinta, como Piedras Negras y Palenque. Sin embargo, algo que contradice el dominio militar teotihuacano en Tikal es el hecho de que el auge de construcción en Tikal fue después del 700 d. C., cuando Teotihuacán cayó. Finalmente, parece que la gran sequía que afectó Centroamérica en el siglo IX acabó con el sistema político maya, lo que causó revueltas populares y el derrocamiento de los grupos dominantes. Muchas ciudades fueron abandonadas y no se supo de ellas hasta el siglo XIX, cuando se intensificó la exploración arqueológica y, en gran medida, los descendientes de los mayas guiaron a los arqueólogos hasta las ciudades que la selva había cubierto.

Periodo Epiclásico

Después del declive de Teotihuacán, hubo una fuerte inestabilidad política entre las diversas sociedades del centro de México, que estaban directa o indirectamente controladas e influenciadas por Teotihuacán. Entre el 650 y el 1000 d. C., hubo un período de transición de centros regionales de poder militarista que dominaron entidades políticas más pequeñas y consolidaron las características posteriores del Posclásico. En este período, se formaron definitivamente algunas sociedades muy guerreras, que rompieron la estabilidad impuesta por Teotihuacán, lo que resultó en importantes movimientos de población en la región. En este período se desarrollaron ciudades como Cacaxtla, Xochicalco, Tula Chico, Cantona y Cholula.

Período Posclásico

El período Posclásico abarca desde el año 900 hasta la conquista de Mesoamérica por los españoles, que ocurrió entre 1521 y 1697. Es un período donde la actividad militar cobra gran importancia. Las élites políticas asociadas a la clase sacerdotal fueron reemplazadas por grupos guerreros. A su vez, al menos medio siglo antes de la llegada de los españoles, los guerreros cedían sus posiciones de privilegio a un grupo muy poderoso que no tenía que ver con la nobleza: los pochtecas, comerciantes que obtuvieron gran poder político gracias a su poder económico.

El período Posclásico se divide en dos partes. La primera es el Posclásico Temprano, que abarca los siglos X al XIII, y se caracteriza por el dominio tolteca de Tollan-Xicocotitlan (Tula). El siglo XII marca el inicio de la etapa tardía del Posclásico, que comienza con la llegada de los pueblos chichimecas, emparentados lingüísticamente con los toltecas y los mexicas, quienes se establecieron en el valle de México en el año 1325, después de una larga peregrinación de dos siglos desde Aztlán, un lugar cuya ubicación precisa se desconoce. Muchos de los cambios sociales de este período final de la civilización mesoamericana están relacionados con las migraciones de los pueblos del norte. Estos pueblos provenían de Oasisamérica, Aridoamérica y la zona Norte de Mesoamérica, empujados por un cambio climático que amenazaba su supervivencia. Las migraciones de los norteños provocaron, a su vez, el desplazamiento de pueblos asentados desde siglos en el área central mesoamericana; algunos de ellos llegaron hasta Centroamérica.

Hubo numerosos cambios culturales en este tiempo. Uno de ellos fue la generalización de la metalurgia, que llegó importada desde Sudamérica, y cuyos restos más antiguos provienen, como los de la cerámica, del Occidente. El conocimiento de los metales por parte de los pueblos mesoamericanos no alcanzó un gran desarrollo. Más bien, su uso fue muy limitado (algunas hachas de cobre, agujas y, sobre todo, adornos corporales). Las técnicas más refinadas de la metalurgia mesoamericana fueron desarrolladas por los mixtecos, que produjeron artículos de lujo exquisitamente trabajados.

También la arquitectura vio notables avances. Se introdujo el uso de clavos arquitectónicos para sostener los revestimientos de los templos, se mejoró el mortero para la construcción, se introdujo el uso de columnas y techos de piedra, que solo se habían empleado en el área Maya durante el Clásico.

En la agricultura, los sistemas de riego se hicieron más complejos; y en el valle de México, en especial, la técnica de las chinampas fue llevada a su máxima expresión por los mexicas, que construyeron sobre ellas una ciudad de 200 000 habitantes.

El sistema político también sufrió transformaciones importantes. Durante el Posclásico Temprano, las élites políticas con vocación guerrera se legitimaban a través de su adhesión a un conjunto de creencias religiosas que López Austin llama "zuyuanidad". Según esto, las clases dirigentes se proclamaban descendientes de la Serpiente Emplumada, una de las potencias creadoras y héroe cultural en la mitología mesoamericana. Asimismo, se declaraban herederas de una ciudad no menos mítica, llamada Tollan en náhuatl, y Zuyuá en maya. Muchas de las capitales importantes del período se identificaban con este topónimo (como Tollan-Xicocotitlan, Tollan Chollollan, Tollan Teotihuacán).

Aunque por mucho tiempo se identificó la Tollan del mito con la Tula de Hidalgo, Enrique Florescano y López Austin señalan que no hay razón para ello. El primero dice que la Tollan mítica es Teotihuacán, y el segundo argumenta que Tollan es parte del imaginario religioso de los mesoamericanos. Otra característica del complejo zuyuano es la formación de alianzas entre diferentes ciudades-estado, dominadas por grupos afines a la ideología zuyuana; tal es el caso de la Liga de Mayapán en Yucatán, o la confederación mixteca de Ocho Venado en la sierra oaxaqueña. Estas sociedades del Posclásico Temprano se caracterizaron por su carácter militar y por su composición multiétnica.

Sin embargo, la caída de Tollan-Xicocotitlan puso en crisis el sistema zuyuano, que finalmente terminó con la disolución de la Liga de Mayapán, el Estado mixteco y el abandono de Tula. Mesoamérica recibió nuevas migraciones del norte, y aunque los grupos recién llegados estaban emparentados con los antiguos toltecas, tenían una ideología completamente diferente. Los últimos en llegar fueron los mexicas, que se establecieron en un islote del lago de Texcoco bajo el dominio de los tecpanecas de Azcapotzalco. Este grupo sometería en las décadas siguientes gran parte de Mesoamérica, formando un Estado unido y centralizado que solo tuvo como rival a los tarascos de Michoacán. Nunca unos pudieron vencer a los otros, y parece que hubo una especie de pacto de no agresión entre ambos pueblos.

A la llegada de los españoles, muchos pueblos sometidos a los mexicas ya no deseaban seguir bajo su dominio. Por ello, aprovecharon la oportunidad propuesta por los europeos y los apoyaron, pensando que de esta manera quedarían en libertad.

El Estado mexica fue conquistado por los españoles de Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas y zempoaltecas en 1521. La caída total de Mesoamérica se consumó en 1697, cuando Tayasal, en el Petén, fue tomada tardíamente por los españoles.