Lenguas mayenses para niños

Datos para niños Lenguas mayenses |

||

|---|---|---|

| Región | Área lingüística mesoamericana | |

| Países | ||

| Hablantes | 6 501 251 (2020) |

|

| Familia | (agrupadas dentro de las Macro-maya) | |

| Subdivisiones | Lenguas huastecanas Lenguas yucatecanas Lenguas cholanas Lenguas kanjobalano-chujeanas Lenguas mameanas Lenguas quicheanas Lenguas poqom |

|

| ISO 639-2 | myn | |

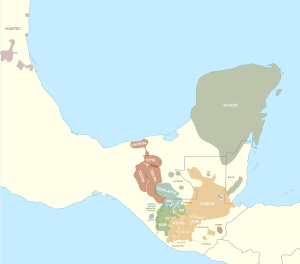

Distribución de las lenguas mayenses en América. Mirar abajo para información detallada.

|

||

Las lenguas mayenses son un grupo de idiomas hablados en Mesoamérica. Se encuentran principalmente en Guatemala, Belice, el oeste de Honduras y el sureste de México. Estas lenguas provienen de una lengua antigua llamada protomayense. Se cree que el protomayense se habló hace unos 5000 años.

Las lenguas mayenses comparten características con otros idiomas de Mesoamérica. Por ejemplo, usan sustantivos especiales en lugar de preposiciones para indicar dónde están las cosas. También tienen reglas gramaticales únicas que las distinguen. La lengua mayense más antigua que conocemos es el idioma maya clásico, también llamado choltí.

En la América antigua, algunas lenguas mayenses se escribían con glifos. Esto fue muy común durante el periodo clásico de la cultura maya (aproximadamente del 250 al 900 d.C.). Se han encontrado más de 10.000 inscripciones mayas en edificios, monumentos, cerámica y códices (libros antiguos de papel de corteza). Junto con los escritos mayas de la época colonial (siglos XVI al XVIII) hechos con el alfabeto latino, estos nos ayudan a entender la historia antigua.

La familia de lenguas mayenses es una de las mejor estudiadas en América. En 1996, Guatemala reconoció oficialmente 21 lenguas mayenses. En 2003, añadió el idioma chalchiteko, sumando 22 lenguas reconocidas. México, por su parte, oficializó ocho lenguas mayenses en 2001.

Contenido

Historia de las Lenguas Mayenses

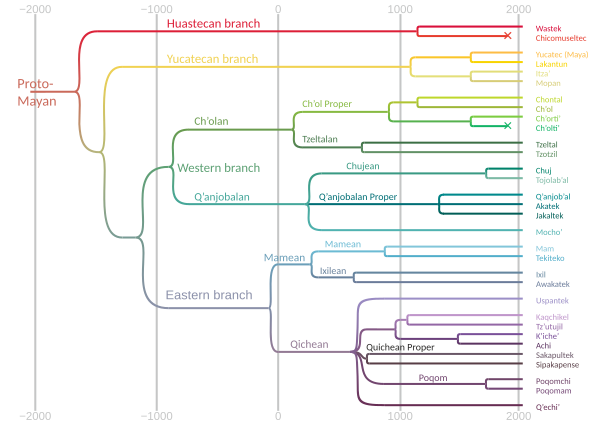

Las lenguas mayenses vienen de una lengua madre llamada protomaya. Se piensa que el protomaya se habló en las montañas Cuchumatanes en el centro de Guatemala. Esta zona es similar a donde hoy se habla el kanjobalano.

¿Cómo se separaron las lenguas mayenses?

La primera separación ocurrió alrededor del año 2200 a.C. El grupo huastecano se separó del maya común. Sus hablantes se movieron hacia el noreste, por la costa del Golfo de México. Más tarde, los hablantes de proto-yucateco y proto-cholano también se separaron. Ellos migraron al norte, hacia la península de Yucatán, alrededor del 1600 a.C.

Los hablantes de la rama occidental se fueron al sur. Llegaron a la región donde ahora viven los pueblos mameanos y quicheanos. Cuando los hablantes de proto-tzeltalano se separaron del grupo cholano y se movieron al sur de Chiapas, se encontraron con hablantes de lenguas mixezoqueanas.

En el periodo antiguo (antes del 2000 a.C.), hubo contacto con hablantes de lenguas mixe-zoqueanas. Esto explica por qué hay muchas palabras prestadas de esas lenguas en las mayenses. Algunos expertos creen que los antiguos mayas pudieron haber sido influenciados por hablantes de lenguas mixe-zoqueanas, quizás de la cultura olmeca.

En el caso de los idiomas xinca y lenca, las lenguas mayenses a menudo influyeron más que al revés. Esto sugiere que los mayas tuvieron un periodo de influencia sobre los pueblos lenca y xinca.

La separación entre el proto-yucatecano (de la península de Yucatán) y el proto-cholano (de los Altos de Chiapas y El Petén) ocurrió antes del periodo clásico. En esa época se hicieron la mayoría de las inscripciones mayas. De hecho, las inscripciones glíficas de los sitios mayas de ese tiempo muestran dos variantes mayenses. Ambas se conocen como «idioma maya clásico», aunque eran lenguas diferentes.

Durante el periodo clásico, las ramas principales se diversificaron aún más. Así surgieron los diferentes idiomas que conocemos hoy. Sin embargo, los textos glíficos solo muestran dos variantes: una cholana en el sur y los Altos, y una yucatecana en la península de Yucatán.

Se cree que la variante cholana específica en los textos glíficos es el «choltiana clásica». Esta es la lengua antepasada del chortí moderno y del choltí. Se piensa que esta lengua pudo haber surgido en el oeste o sur-centro de Petén. Era usada en las inscripciones y quizás hablada por las élites y sacerdotes. Es probable que estas dos variantes fueran consideradas de prestigio en toda la región maya. Por eso, los textos glíficos se escribían en el idioma de la élite. Sin embargo, durante el periodo clásico, los diferentes grupos mayas hablaban varios idiomas distintos.

Las lenguas mayenses en la actualidad

Durante la colonización española, el español se convirtió en la lengua principal. Las lenguas mayenses también fueron afectadas. Su uso en la administración, religión y literatura disminuyó. Sin embargo, la región maya fue más resistente a la influencia externa. Por eso, muchas comunidades mayas aún tienen muchos hablantes bilingües o que solo hablan su lengua maya. A pesar de esto, el español es ahora la lengua dominante en toda la región maya.

Algunas lenguas mayenses están en peligro o casi extintas. Pero muchas otras siguen siendo muy usadas y fuertes. Son la lengua materna de muchas personas de todas las edades. Se usan en casi todos los aspectos de la vida social.

En el siglo XX, los descubrimientos arqueológicos aumentaron el orgullo de los pueblos mayas. Esto llevó a que los hablantes de lenguas mayas desarrollaran una identidad compartida como mayas. El significado de "maya" va más allá de la geografía. Incluye aspectos lingüísticos, étnicos y culturales. La mayoría de los mayas se identifican primero con su grupo étnico (por ejemplo, "yucateco" o "quiché"). Pero también reconocen un parentesco maya común.

El idioma ha sido clave para definir este parentesco. Este orgullo de unidad ha llevado a insistir en que las diversas lenguas mayenses son separadas. Algunas están tan relacionadas que podrían considerarse dialectos de una sola lengua. Sin embargo, para evitar ideas equivocadas sobre los "dialectos" amerindios frente a los "idiomas" europeos, se prefiere llamar a estas variedades lingüísticas "idiomas separados".

En Guatemala, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) se encarga de estandarizar las ortografías de las lenguas mayenses. Fue fundada por organizaciones mayas en 1986. Después de los acuerdos de paz de 1996, la ALMG ha ganado más reconocimiento como autoridad en lenguas mayenses.

Clasificación de las Lenguas Mayenses

Las lenguas mayenses se agrupan en diferentes ramas, como si fueran un árbol genealógico.

Relación con otras familias de lenguas

No se ha demostrado que las lenguas mayenses estén directamente emparentadas con otras familias de lenguas. Las similitudes con algunos idiomas de Mesoamérica se deben a que compartieron características por estar cerca, no porque tuvieran un origen común. Mesoamérica es un área donde las lenguas se han influenciado mucho entre sí.

Algunos expertos, como Lyle Campbell, sugieren que las lenguas mayenses podrían tener un parentesco lejano con las lenguas mixezoqueanas y las totonacanas. Esta idea se llama la hipótesis macromaya, pero se necesita más evidencia para confirmarla.

Ramas principales de las lenguas mayenses

La clasificación de las lenguas mayenses está bien establecida. Sin embargo, hay un debate sobre la posición de las ramas cholana y kanjobalano-chujeana. Algunos creen que forman una rama occidental separada. Otros lingüistas las clasifican como dos ramas distintas que vienen directamente del protomaya.

Geografía y Cantidad de Hablantes

Las lenguas mayenses se hablan en varios países. Aquí te mostramos una lista de algunas de ellas y cuántas personas las hablan.

Lista de lenguas mayenses importantes

| Posición | Lengua | ISO 639-3 | Autónimo | Número total de hablantes (L1 y L2) |

País |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Quekchí | kek | Qꞌeqchiꞌ | 1 147 600 | |

| 2 | Quiché | quc | Qatzijobꞌal, Qachꞌabel, Kꞌicheꞌ | 1 054 000 | |

| 3 | Maya, Yucateco | yua | Maayatꞌaan | 887 520 | |

| 4 | Mam | mam | Bꞌanax Mam, Qyool Mam, Ta yol Mam | 602 400 | |

| 5 | Tseltal | tzh | Batsꞌil kꞌop | 557 000 | |

| 6 | Tsotsil | tzo | Batsꞌi kꞌop | 488 000 | |

| 7 | Caqchiquel | cak | Kaqchikel | 411 000 | |

| 8 | Ch'ol | ctu | Laktyꞌañ | 252 000 | |

| 9 | Q'anjob'al | kjb | Qꞌanjobꞌal | 174 420 | |

| 10 | Huasteco | hus | Tének | 174 000 | |

| 11 | Poqomchí | poh | Poqomchiiꞌ | 133 000 | |

| 12 | Achí | acr | Qachꞌaꞌteem | 124 000 | |

| 13 | Ixil | ixl | Ixil | 115 000 | |

| 14 | Zutuhil | tzj | Tzꞌutujil, Tzijobꞌal | 72 400 | |

| 15 | Akateko | knj | Kutiꞌ | 64 930 | |

| 16 | Chuj | cac | Kotiꞌ | 61 490 | |

| 17 | Tojolabal | toj | Tojol-abꞌal | 55 400 | |

| 18 | Jakalteko | jac | Poptiꞌ, Abꞌxubꞌal | 33 130 | |

| 19 | Chontal, Tabasco | chf | Yokotꞌàn | 27 700 | |

| 20 | Chalchiteko | ctk | Chalchiteko | 21 550 | |

| 21 | Chortí | caa | Chꞌortiꞌ | 16 700 | |

| 22 | Mopán | mop | Mopan | 12 610 | |

| 23 | Poqomam | poc | Qaqꞌoral | 10 800 | |

| 24 | Awakateko | agu | Qaꞌyol | 10 100 | |

| 25 | Sacapulteco | quv | Tujaal tziij | 6530 | |

| 26 | Uspanteco | usp | Uspanteko | 5130 | |

| 27 | Sipacapense | qum | Sipakapense | 4160 | |

| 28 | Tectiteco, Teko | ttc | Bꞌaꞌaj | 3091 | |

| 29 | Lacandón | lac | Jach-tꞌaan | 600 | |

| 30 | Itzá | itz | Itzaꞌ | 410 | |

| 31 | Mochó | mhc | Mochoꞌ | 130 | |

| 32 | Chicomuselteco | cob | Cabil | 0 | |

| 33 | Choltí clásico | emy | Chꞌoltiꞌ | 0 |

Rama Huastecana

El huasteco se habla en los estados mexicanos de Veracruz y San Luis Potosí. Lo hablan unas 110.000 personas. Es la lengua mayense moderna más diferente de las demás. El chicomuselteco o cabil era una lengua relacionada con el huasteco. Se hablaba en Chiapas, pero probablemente se extinguió antes de 1982.

Rama Yucatecana

El maya yucateco es la lengua maya con más hablantes en México. Lo hablan unas 800.000 personas, la mayoría en la Península de Yucatán. Tiene mucha literatura antigua y sigue siendo la lengua materna en áreas rurales de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Las otras tres lenguas yucatecanas son:

- El mopán, hablado por unas 10.000 personas en Belice.

- El itzá, una lengua casi extinta de Petén, Guatemala.

- El lacandón, también en peligro, con unos 1000 hablantes en la Selva Lacandona en Chiapas.

Rama Occidental

Lenguas Cholanas

Las lenguas cholanas ocupaban una gran parte del área maya. Hoy, la lengua con más hablantes es el ch'ol, con unas 130.000 personas en Chiapas. Su pariente cercano, el idioma chontal de Tabasco, lo hablan 55.000 personas en Tabasco. Otra lengua relacionada, en riesgo de extinción, es el chortí, hablado por 30.000 personas en Guatemala. También se hablaba en Honduras y El Salvador, pero en El Salvador ya se extinguió y en Honduras está casi extinta. El choltí, hermana del chortí, también está extinta. Se cree que todas estas lenguas descienden del idioma principal usado en la escritura maya antigua.

Se piensa que las lenguas cholanas son las que más han conservado su vocabulario y sonidos originales. Están muy relacionadas con las inscripciones del periodo clásico. Podrían haber sido lenguas de prestigio, usadas por las élites.

Lenguas Tzeltalanas

Las lenguas más cercanas a las cholanas son las tzeltalanas: el tzotzil y el tzeltal. Ambas se hablan en Chiapas por muchas personas (265.000 para el tzotzil y 215.000 para el tzeltal). El tzotzil y el tzeltal tienen muchos hablantes que solo hablan esa lengua.

Lenguas Kanjobalanas

El kanjobal lo hablan 77.700 personas en Huehuetenango, Guatemala. También hay pequeñas comunidades en otros lugares. El jacalteco (o poptí) lo hablan unas 100.000 personas en varios municipios de Huehuetenango. Otro miembro de esta rama es el acateco, con más de 50.000 hablantes en San Miguel Acatán y San Rafael La Independencia.

El chuj lo hablan 40.000 personas en Huehuetenango. También lo hablan 9500 personas, muchos de ellos refugiados, cerca de la frontera con México, en La Trinitaria, Chiapas. El tojolabal se habla en el este de Chiapas por 36.000 personas.

Rama Oriental

Grupo Quiché-Mam

El grupo de lenguas quiché-mam se habla en las montañas de Guatemala. Se divide en dos subramas y tres subfamilias:

El kekchí es una de las subramas del quiché-mam. Lo hablan unas 400.000 personas en los departamentos de Petén y Alta Verapaz en Guatemala. También lo hablan 9000 personas en Belice y 12.000 en El Salvador debido a migraciones recientes.

El idioma uspanteco, también descendiente directo del proto-quiché-mam, se habla solo en el municipio de Uspantán en El Quiché. Tiene unos 30.000 hablantes.

Lenguas Mameanas

La lengua más grande de esta rama es el mam. Lo hablan 150.000 personas en San Marcos y los Altos Cuchumatanes. El aguacateco es el idioma de 20.000 habitantes de Aguacatán. El ixil lo hablan 69.000 personas en la región del "Triángulo Ixil" de El Quiché. El tectiteco (o teco) lo hablan unas 1000 personas en Tectitán y 1000 refugiados en México.

Lenguas Quicheanas

El quiché es la lengua mayense con más hablantes, más de 2.000.000 de personas en las montañas guatemaltecas. Se habla alrededor de Chichicastenango, Quetzaltenango y las montañas de Cuchumatán. También lo hablan migrantes en la Ciudad de Guatemala. El famoso libro mitológico maya, el Popol Vuh, está escrito en un quiché antiguo. La cultura quiché era muy importante cuando llegaron los españoles. Utatlán era su centro económico y ceremonial. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, es hablante de quiché.

El achí lo hablan 85.000 personas en Rabinal, San Miguel Chicaj, Cubulco y Salama, en Baja Verapaz. Algunos clasifican el achí como una forma del quiché. Sin embargo, debido a una división histórica entre los dos grupos étnicos, el maya achí no se considera quiché.

El idioma cakchiquel lo hablan unas 400.000 personas desde la Ciudad de Guatemala hasta el oeste, cerca del lago de Atitlán. El zutuhil tiene unos 90.000 hablantes cerca del lago Atitlán. Otros miembros de la rama quicheana son el sacapulteco (casi 40.000 hablantes en El Quiché) y el sipacapense (cerca de 18.000 personas en Sipacapa, San Marcos). Los Anales de los Cakchiqueles, escritos en cakchiquel en el siglo XVI, son un importante texto histórico.

Lenguas Poqom

Las lenguas poqom están muy relacionadas con el grupo quicheano.

El pocomchí lo hablan 90.000 personas en Purulhá, Baja Verapaz, y en varios municipios de Alta Verapaz. El pocomam lo hablan unas 30.000 personas en pequeños grupos, el más grande en Baja Verapaz. También hay hablantes de pocomam en El Salvador.

Cómo se forman las palabras en las lenguas mayenses

La gramática de las lenguas mayenses es diferente a la del español. Son lenguas "aglutinantes" y "polisintéticas". Esto significa que añaden muchos pequeños pedazos (afijos) a las palabras para cambiar su significado.

Los verbos cambian para mostrar el momento de la acción (pasado, presente, futuro), quién hace la acción y a quién afecta. Los sustantivos que indican posesión también cambian según quién sea el dueño. Las lenguas mayenses no tienen "casos" (como en latín) ni "géneros" (masculino/femenino).

Orden de las palabras

Se cree que el protomaya tenía un orden de palabras básico de verbo-objeto-sujeto (VOS). Esto podía cambiar a VSO en algunas situaciones. Las lenguas mayenses modernas como el yucateco, tzotzil y tojolabal tienen un orden VOS fijo. El mam, kanjobal, jacalteco y un dialecto del chuj tienen un orden VSO. Solo el chortí tiene un orden básico SVO. Otras lenguas mayenses permiten tanto VSO como VOS.

Clasificadores numerales

Cuando se cuenta en lenguas mayenses, se usan "clasificadores numerales". Estos especifican el tipo de objeto que se cuenta. El número no puede ir solo. El clasificador depende de si el objeto está vivo o no, o de su forma. Por ejemplo, se usa un clasificador diferente para contar objetos planos que para objetos redondos, largos o personas.

En algunas lenguas, como el chontal, los clasificadores se unen al número. En otras, como el tzeltal, son palabras separadas. En jacalteco, los clasificadores también pueden usarse como pronombres. En yucateco, se añade un sufijo al número: -pꞌéel para cosas inanimadas, -túul para seres vivos, -tsꞌiit para objetos largos y delgados, y -kúul para árboles.

El significado de un sustantivo puede cambiar mucho al usar un clasificador diferente. Por ejemplo, en chontal, si usas -tek con nombres de plantas, significa árboles enteros. Si usas -tsꞌit (para objetos largos y delgados), significa solo palos o ramas del árbol.

| untek wop (un-árbol Jahuacte) «un árbol jahuacte» | untsꞌit wop (un-palillo Jahuacte) «un palillo de un árbol jahuacte» | ||||

| un- | tek | wop | un- | tsꞌit | wop |

| uno- | «planta» | árbol del jahuacte | uno- | «objeto.largo.delgado» | árbol jahuacte |

Posesión

Los sustantivos mayas son bastante sencillos. Cambian para indicar si son singulares o plurales. Si son poseídos, también cambian para mostrar la persona y el número del dueño.

La posesión se expresa con prefijos que se unen al sustantivo. Por ejemplo, en cakchiquel, ru-kej significa "su caballo [de él o ella]". Los sustantivos también pueden tener una forma especial para indicar que son poseídos.

Cuando el dueño es un sustantivo, el sustantivo poseído se conjuga como si fuera poseído por una tercera persona, y luego se añade el sustantivo del dueño. Por ejemplo, en cakchiquel, ru-kej ri achin significa "el caballo del hombre" (literalmente "su caballo el hombre"). Esta forma es una característica importante de las lenguas de Mesoamérica.

Las lenguas mayenses a menudo distinguen entre posesión "alienable" (algo que puedes dar o vender) e "inalienable" (algo que es parte de ti, como tu cuerpo o familia). Por ejemplo, en jacalteco, ' significa "mi foto (donde yo aparezco)", mientras que ' significa "mi foto (que yo tomé)".

Sustantivos relacionados

Las lenguas mayenses suelen tener solo una preposición. Para decir dónde están las cosas, usan una clase especial de "sustantivos relacionados". Esto también es común en Mesoamérica. En maya, muchos de estos sustantivos vienen de partes del cuerpo. Por ejemplo, "encima de" se expresa con la palabra para "cabeza".

Los sustantivos relacionados son "poseídos" por el objeto de referencia. El sustantivo relacionado nombra la relación. Así, en maya se diría "la cabeza de la montaña" (literalmente "su cabeza la montaña") para decir "sobre (la cima de) la montaña". En el quiché clásico del Popol Vuh, leemos u-wach ulew que significa "sobre la tierra" (literalmente "su cara la tierra").

Sujetos y objetos

Las lenguas mayenses son "ergativas". Esto significa que el sujeto de un verbo que no tiene objeto directo (como "correr") se trata de forma similar al objeto de un verbo que sí lo tiene (como "comer una manzana"). Pero es diferente del sujeto de un verbo que sí tiene objeto directo.

Las lenguas mayenses tienen dos sistemas de afijos (pequeñas partes que se añaden a las palabras) que se unen a un verbo para indicar quién hace la acción y a quién afecta.

- Un sistema (llamado Sistema A) indica el sujeto de verbos sin objeto directo y el objeto de verbos con objeto directo. También se usa con adjetivos o sustantivos para indicar el sujeto.

| Uso | Ejemplo | Lengua de ejemplo | Traducción |

|---|---|---|---|

| Sujeto de un verbo sin objeto directo | x-ix-ok | Cakchiquel | «Ustedes chicos entraron» |

| Objeto de un verbo con objeto directo | x-ix-ru-chöp | Cakchiquel | «Él/ella tomó a vos chicos» |

| Sujeto de un adjetivo | ix-samajel | Cakchiquel | «Ustedes chicos son trabajadores.» |

| Sujeto de un sustantivo | ꞌantz-ot |

Tzotzil | «Tú eres una mujer». |

- Otro sistema (llamado Sistema B) se usa para indicar el sujeto de verbos con objeto directo y también a los dueños de sustantivos.

| Uso | Ejemplo | Lengua de ejemplo | Traducción |

|---|---|---|---|

| Sujeto de un verbo con objeto directo |

x-ix-ru-chöp | Cakchiquel | «Él/ella tomó a vos chicos» |

| Marcador de posesión | ru-kej ri achin | Cakchiquel | «El caballo del hombre» (literalmente: «su caballo el hombre») |

| Marcador de relación | u-wach ulew | Quiché clásico | «Sobre la tierra» (literalmente: «su cara la tierra», p. ej. «cara de la tierra») |

Verbos

Los verbos mayas tienen afijos que indican el aspecto (cómo se desarrolla la acción), el tiempo y el modo.

| Aspecto/modo/tiempo | Prefijo de la clase A | Prefijo de la clase B | Raíz | Aspecto/modo/voz | Plural | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| k- | in- | a- | chꞌay | -o | ||

| Incompletivo | 1.ª persona sing. Paciente | 2.ª persona sing. Agente | golpe | Incompletivo | ||

| (Quiché) kinach'ayo «Me estás golpeando» | ||||||

Los sistemas de tiempos en lenguas mayenses son sencillos. Por ejemplo, el jacalteco distingue entre pasado y no-pasado. El mam solo tiene futuro y no-futuro. Los sistemas de aspecto (cómo se ve la acción: terminada, en progreso, etc.) son más importantes.

Las lenguas mayenses suelen tener un sistema rico de voces gramaticales. El protomaya tenía al menos una voz pasiva y una voz "antipasiva". La antipasiva se usa para restar importancia a quién hace la acción y resaltar a quién le sucede. El quiché moderno tiene dos antipasivas.

Estativos y posicionadores

En las lenguas mayenses, las palabras se dividen en cuatro clases: verbos, estativos, adjetivos y sustantivos.

Los estativos son palabras que describen una cualidad o estado. A veces pueden cambiar para indicar la persona, pero no suelen cambiar por tiempo o aspecto. Los estativos pueden ser adjetivos, posicionadores o numerales.

Los posicionadores son una clase de palabras única de las lenguas mayenses. Son estativos que describen la posición o forma de un objeto o persona. Las lenguas mayenses tienen entre 250 y 500 raíces de posicionadores.

Telan ay jun naq winaq yul bꞌe.

Hay un hombre acostado en el camino.

Ayer había una serpiente acostándose enroscada en la entrada de la casa

Woqan hin kꞌal ay max ekꞌkꞌu.

Gasté el día entero sentado

Yet ewi xoyan ay jun lobꞌaj stina.

En estas oraciones en kanjobal, telan significa "algo grande o cilíndrico acostado", woqan significa "la persona que se sienta en una silla", y xoyan significa "se enroscó como una cuerda o serpiente".

Formación de palabras

Es fácil combinar raíces de sustantivos para formar nuevos sustantivos. También hay muchos procesos para crear sustantivos a partir de verbos. Los verbos también pueden añadir muchos afijos para cambiar su significado, como si son transitivos o la voz.

Algunas lenguas mayenses permiten incluir sustantivos dentro de los verbos. Sin embargo, hay pocos afijos que funcionen como adverbios.

Como en otras lenguas mesoamericanas, se usan mucho las palabras que significan partes del cuerpo de forma metafórica. Por ejemplo, en tzeltal/tzotzil, tiꞌ na significa "puerta" (literalmente "boca de casa"). En cakchiquel, chi ru-pam significa "dentro" (literalmente "boca su-estómago").

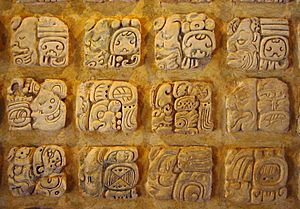

Sistemas de Escritura

Una escritura compleja, usada para escribir las lenguas mayenses en tiempos antiguos, ha sido casi completamente descifrada. Se conoce por grabados en sitios arqueológicos mayas. Era un sistema de escritura que combinaba símbolos para palabras completas (logogramas) y símbolos para sílabas.

En la época colonial, las lenguas mayenses empezaron a escribirse con el alfabeto latino. Las reglas de escritura fueron desarrolladas principalmente por misioneros. No todas las lenguas mayenses modernas tienen reglas de escritura estandarizadas. Sin embargo, las lenguas mayenses de Guatemala usan un sistema estandarizado desarrollado por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG). En México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) está desarrollando las reglas de escritura.

Escritura Glífica

La civilización maya antigua desarrolló y usó una escritura muy elaborada. Es la única escritura mesoamericana que ha sido casi totalmente descifrada. Otras civilizaciones antiguas también tenían escrituras, como la zapoteca, olmeca y los hablantes zoques. Pero sus escrituras aún no se han descifrado del todo. Se cree que el sistema de escritura maya se adaptó de uno o varios de estos sistemas más antiguos. Muchos piensan que la escritura olmeca es su antecesora más probable.

Al descifrar la escritura glífica maya, se vio que era un sistema completo. Podía expresar cualquier frase hablada de forma clara. Se clasifica como "logosilábico". Esto significa que los símbolos (glifos) pueden usarse como logogramas (símbolos para palabras) o como sílabas.

La escritura tiene un silabario completo. Un escriba maya podía escribir cualquier cosa usando estos símbolos. Sin embargo, en la práctica, casi todas las inscripciones largas usaban una combinación de signos silábicos y logogramas.

Se han identificado al menos dos lenguas mayenses principales en los textos glíficos. Una variedad antigua llamada idioma maya clásico es la más común. Se encuentra en las inscripciones del periodo clásico en las tierras bajas del sur y centrales. Esta lengua está más relacionada con la rama cholana, de la que descienden el chol, chortí y chontal.

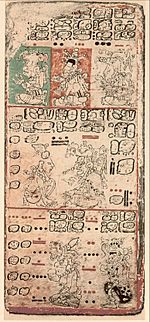

También se han reconocido inscripciones en una lengua yucatecana temprana. Se encuentran principalmente en la península de Yucatán y son de un periodo posterior. Tres de los cuatro códices mayas que existen están basados en yucateco. También se ha sugerido que algunas inscripciones en los Altos de Chiapas podrían estar en una lengua tzeltalana, de la que descienden el tzeltal y el tzotzil.

El uso y conocimiento de la escritura glífica maya continuó al menos hasta la conquista española en el siglo XVI. El obispo Diego de Landa describió el uso de la escritura glífica en las prácticas religiosas mayas, las cuales prohibió activamente.

Ortografía Moderna

Desde la época colonial, casi toda la escritura maya ha usado caracteres latinos. La ortografía se basó en el español. Solo recientemente se han estandarizado las reglas de escritura.

Las primeras reglas de ortografía aceptadas para el maya yucateco fueron establecidas por los autores del Diccionario Maya Cordemex, publicado en 1980. Luego, la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), fundada en 1986, adaptó estas reglas para las 21 lenguas mayenses de Guatemala.

| Vocales | Consonantes | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ALMG | IPA | ALMG | IPA | ALMG | IPA | ALMG | IPA | ALMG | IPA | ALMG | IPA | ALMG | IPA | ALMG | IPA |

| a | aa | ä | bꞌ | b | ch | chꞌ | h | ||||||||

| e | ee | ë | j | k | kꞌ | l | m | ||||||||

| i | ii | ï | n | nh | p | q | qꞌ | ||||||||

| o | oo | ö | r | s | t | tꞌ | tz | ||||||||

| u | uu | ü | tzꞌ | w | x | y | ꞌ | ||||||||

Para las lenguas que distinguen entre ciertos sonidos (como mam, ixil, tectiteco, aguacateco, kanjobal, poptí y acateco), se usa el siguiente sistema:

| ALMG | IPA | ALMG | IPA |

|---|---|---|---|

| ch | chꞌ | ||

| tx | txꞌ | ||

| xh | x |

Comparación de Palabras

Aquí puedes ver cómo se dicen los números en diferentes lenguas mayas:

| SIGNIFICADO | Huasteco | Yucateco | Cholano | Qanjobal | Mam | Quiché | protomaya | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Chꞌol de Tila |

Tzeltal de Bachajón |

Tzotzil de S. And. Lar. |

Chuj de Ixtatán |

Qanjobal de Santa Eulalia |

||||||

| 1 | huun | hun | hun- | hun | hun | xún | χun | χuun | χun | *χuun |

| 2 | čaab | ka | čaʔ- | čeb | čib | čáʔpʼ | kabʼ | kabʼ | kebʼ | *kaʔ(bʼ) |

| 3 | ʔooš | oš | ʔuš- | ošeb | ʔošib | ʔóš | ošebʼ | ooš | ošibʼ | *ʔoš(ebʼ) |

| 4 | čeeʔ | kam | čən- | čaneb | čanib | čóŋ | kanebʼ | qaq | kaχibʼ | *kaŋ(ebʼ) |

| 5 | booʔ | ho | hoʔ- | hoʔeb | hoʔob | hóp | oyebʼ | χweʔ | χoʔobʼ | *χoʔ(ebʼ) |

| 6 | ʔakak | wak | wək- | wakeb | wakib | wákʼ | waqebʼ | waqibʼ | *waq(ebʼ) | |

| 7 | buuk | ušuk | wuk- | hukeb | hukub | húk(upʼ) | uqebʼ | wuqubʼ | *huq(ubʼ) | |

| 8 | wašik | wašak | wašək- | wašakeb | wašakib | wáxšakʼ | waʂaqebʼ | wáχšaq | waqšaqibʼ | *waqšaq(ebʼ) |

| 9 | belehu | bolom | bolon- | baluneb | baluneb | pʼáluŋ | bʼalonebʼ | beleχuχ | bʼeleχebʼ | *bʼeluŋ(ebʼ) |

| 10 | lahu | lahun | lahun- | lahuneb | lahuneb | láxuŋ | laχonebʼ | laaχ | laχuχ | *laχuŋ(ebʼ) |

Literatura Maya

Desde el periodo clásico hasta hoy, se ha escrito mucha literatura en lenguas mayenses. Los textos más antiguos que se conservan son inscripciones en monumentos. Documentan la autoridad, la sucesión de gobernantes, conquistas y eventos astronómicos. Es probable que se escribieran otros tipos de literatura en materiales que no duraron, como los códices de corteza. Solo cuatro de estos códices sobrevivieron a la destrucción de los misioneros españoles.

Poco después de la conquista española, las lenguas mayenses comenzaron a escribirse con el alfabeto latino. La literatura de la época colonial en lenguas mayenses incluye el famoso Popol Vuh. Es una historia mítica y real escrita en quiché clásico en el siglo XVII. Se cree que se basó en un trabajo anterior de los años 1550 que se perdió. El Título de Totonicapán y la obra de teatro del siglo XVII Rabinal Achí son otras obras importantes en quiché. Los Anales de los Cakchiqueles del siglo XVI cuentan la historia de los cakchiqueles. Los libros de Chilam Balam son fuentes importantes de las tradiciones mayas yucatecas. El único libro de poesía lírica que sobrevive, los Cantares de Dzitbalché, también es de este periodo.

Además de estas obras, muchos sacerdotes y frailes escribieron gramáticas de lenguas indígenas. Estas gramáticas incluían el cakchiquel, el quiché clásico, tzeltal, tzotzil y yucateco. Algunas venían con traducciones del catecismo católico a la lengua indígena.

Casi no se escribió literatura en lenguas indígenas después de 1821, excepto por lingüistas que recopilaban historias orales. Los pueblos mayas aprendían a leer y escribir en español. Sin embargo, desde la creación del Cordemex (1980) y la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (1986), la lectura y escritura en lenguas maternas ha crecido. Muchos escritores indígenas han comenzado a escribir en lenguas mayenses. Un ejemplo es el poeta quiché Humberto Akꞌabal, cuyas obras se publican a menudo en ediciones bilingües español/quiché.

Véase también

En inglés: Maya languages Facts for Kids

En inglés: Maya languages Facts for Kids

- Wikiproyecto:Lenguas indígenas de América

- Academia de Lenguas Mayas de Guatemala

- Lenguas indígenas de América

- Lenguas de Guatemala

- Lenguas de México

- Lenguas de Honduras

- Lenguas de Belice