Conquista española de la Argentina para niños

|

||

| La conquista española | ||

| 1516 - 1593 | ||

Datos para niños Historia precolombina de Argentina |

||

|---|---|---|

| Poblamiento inicial y paleolítico | ||

| Culturas agroalfareras | ||

| Indígenas | ||

| Argentina parte del Imperio español | ||

| Descubrimiento y conquista de la Argentina | ||

| Gobernación del Tucumán | ||

| Gobernación del Río de la Plata | ||

| Corregimiento de Cuyo | ||

| Virreinato del Río de la Plata | ||

| Argentina parte del territorio mapuche | ||

| Puel Mapu | ||

| Formación del Estado argentino | ||

| Independencia | ||

| Autonomías provinciales | ||

| Organización Nacional | ||

| Argentina moderna | ||

| República conservadora | ||

| Primeras presidencias radicales | ||

| La «Década Infame» | ||

| Argentina contemporánea | ||

| Peronismo y antiperonismo | ||

| Durante el apogeo de la Guerra Fría | ||

| Recuperación de la democracia y globalización | ||

| Kirchnerismo y macrismo | ||

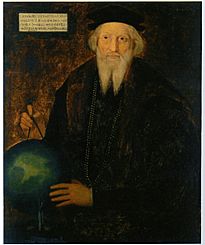

El sur de América del Sur, en un mapa publicado circa 1570 por el italiano Egnazio Danti.

|

El período de la conquista española en el territorio de la actual República Argentina fue un largo tiempo, casi todo el siglo XVI. Durante este período, el reino de Castilla exploró, colonizó y añadió a su control gran parte de lo que hoy es Argentina. Los historiadores llamaron a este proceso "descubrimiento" porque, hasta entonces, las culturas de África, Asia y Europa no conocían estas tierras ni a sus habitantes.

La llegada de los españoles al actual territorio argentino se dio desde cuatro puntos: desde el noroeste por la Puna jujeña, desde el noreste por Asunción, desde el sudeste por el Río de la Plata, y desde el oeste por Chile. La región de Cuyo mantuvo una relación cercana con Chile. Estos territorios no formaron una sola unidad al principio, sino que eran varias zonas con diferentes niveles de autonomía, que formaban parte del Virreinato del Perú. No se unificarían en una sola administración hasta finales del siglo XVIII.

Por mucho tiempo, la zona más valiosa fue el noroeste de la actual Argentina, donde vivía la mayoría de los pueblos originarios. Allí, el Imperio español entró y se estableció de forma inestable en la región de Tucma, que luego se llamó «Tucumán». No pudieron dominar completamente la zona debido a la fuerte resistencia diaguita, que tuvo su momento más importante en las Guerras calchaquíes (1560-1667).

Una gran parte del actual territorio argentino no fue conquistada ni colonizada por España. Esto incluye la región pampeana (excepto una franja cerca del Río de la Plata y los ríos Paraná y Tercero), la Patagonia oriental (dominada por los tehuelche), y la llanura chaqueña (dominada por los guaycurúes y wichis, excepto partes de Santiago del Estero). Estos territorios serían conquistados por los argentinos en el siglo XIX, después de la independencia. Durante este primer siglo, la mayor parte de la región mesopotámica y la Banda Oriental tampoco estaban bajo control colonial.

En este primer siglo después de la llegada de los españoles a América, hubo una gran disminución de la población indígena. Esto llevó, al final de la etapa, a que se trajeran personas de África para realizar trabajos forzados.

El inicio de este período se fija en 1516, año de la expedición de Juan Díaz de Solís, el primer explorador español en visitar la zona del Río de la Plata. El final se establece alrededor de 1593, cuando terminaron las fundaciones de las ciudades españolas que serían capitales de las provincias argentinas. También en ese año fueron nombrados los dos primeros gobernadores nacidos en América en las dos provincias existentes: Hernandarias y Fernando de Zárate.

Contenido

Primeros Viajes y Exploraciones

Los primeros europeos que llegaron a la zona de la actual Argentina buscaban un camino hacia Asia. En ese tiempo, América era vista como un obstáculo entre España y las riquezas de las especias en Asia. Además, la zona estaba cerca de la Línea de Tordesillas, un límite no muy claro que dividía las áreas de navegación y conquista entre España y Portugal. Por eso, para ambos países, era una frontera aún sin ocupar.

Después de veinte años de exploraciones, a mediados de 1530, comenzaron las primeras incursiones españolas en la región del Río de la Plata. En 1536, los españoles fundaron un asentamiento llamado Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre. Este fue destruido por los tehuelches septentrionales, también conocidos como querandíes o pampas. Parte de esta expedición logró fundar Asunción y establecerse allí. Desde Asunción, en el último cuarto de siglo, salió una nueva expedición para fundar Buenos Aires en 1580. A pesar de esto, casi toda la región pampeana siguió bajo el control de los tehuelches.

El Río de la Plata: Primeros Contactos

Viajes de Américo Vespucio

Aunque hay muchas discusiones sobre si los viajes de Américo Vespucio fueron auténticos, algunos historiadores creen que él participó en la primera expedición europea (portuguesa) que llegó al actual territorio argentino. Esto habría ocurrido en 1502, alcanzando las aguas del Río de la Plata y la Patagonia oriental. No se tiene registro del nombre del capitán de esa expedición, ni de otros miembros, excepto Vespucio. En una de sus cartas, Vespucio describe un río tan ancho que solo podría ser el Río de la Plata:

Pasado este cabo entra un río de mas de veinte leguas de ancho, a do[nde] hay gentes que comen carne humana.

Sin embargo, existe una antigua discusión sobre la verdad de los viajes de Vespucio a la región del Río de la Plata. Varios historiadores dudan de la descripción o incluso de la autoría de la carta, considerándola falsa. En esa carta, Vespucio decía haber llegado hasta los 52°S, pero también que había perdido de vista la costa a los 32°S. Además, no menciona paisajes áridos como los que habría visto al sur del Río de la Plata, especialmente en la Patagonia.

Juan Díaz de Solís y su Expedición

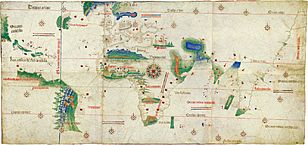

En marzo de 1516, Juan Díaz de Solís, el principal navegante del reino de Castilla, firmó un acuerdo con el rey Fernando. Su misión era explorar el sur de América del Sur para definir la línea de Tordesillas y encontrar un paso entre los océanos. Hay indicios de que Solís ya había visitado la región antes, quizás al servicio de Portugal. Solís tardó más de dos años en zarpar, viajó con solo dos barcos y tardó un año y medio en recorrer las costas de los actuales Brasil y Uruguay, tomando medidas y revisando cada entrada del mar.

Al ver el tamaño del Río de la Plata, se desvió hacia el oeste. En febrero de 1516, recorrió la costa norte del río, al que llamó Mar Dulce, y llegó hasta la isla Martín García. Allí desembarcó para enterrar a un miembro de su tripulación, siendo el primer europeo del que se tiene registro seguro de haber pisado suelo argentino. Luego navegó un corto tramo del río Uruguay y desembarcó en sus costas. Allí fue capturado y muerto por un grupo de charrúas o guaraníes, en la playa de lo que hoy es Punta Gorda, en Uruguay. Los marineros que no habían desembarcado vieron desde sus barcos cómo Solís y sus acompañantes fueron atacados.

Uno de los marineros que había desembarcado con Solís, un joven, Francisco del Puerto, fue protegido por los indígenas y salvó su vida, pero se quedó en tierra cuando sus compañeros huyeron. Al regresar a España, una de las naves naufragó frente a la Isla de Santa Catarina (actual Brasil), dejando a 18 náufragos. Uno de ellos, Alejo o Aleixo García, fue el primero en escuchar la leyenda del Rey Blanco, un monarca de un país tan rico en plata que estaba cubierto de este metal, origen del término Argentina. Alejo García hizo una expedición a las tierras del Rey Blanco con un grupo de guaraníes, llegando cerca del cerro Rico de Potosí, donde obtuvo un gran tesoro de piezas de plata. Sin embargo, en el camino de vuelta, murió en un enfrentamiento con los indios payaguás. Los indígenas conservaron el relato de su aventura.

La Expedición de Magallanes y Elcano

Entre 1519 y 1520, Hernando de Magallanes, en su famoso viaje alrededor del mundo, recorrió toda la costa de la actual Argentina. Después de pasar brevemente por el «río de Solís», pasó el invierno en Puerto San Julián. Allí, se encontraron con algunos indígenas, a quienes los españoles describieron como mucho más altos que ellos, llamándolos «gigantes». Eran Tehuelches (hoy llamados tsonk), a quienes Magallanes denominó «patagones», quizás por un personaje de ficción de la época. Al llegar la primavera, Magallanes siguió por la costa patagónica. El 21 de octubre de 1520, después de una fuerte tormenta que dispersó sus naves, descubrió la entrada del estrecho que lleva su nombre. Entró con viento a favor y logró cruzarlo. Se cree que algunas naves de su expedición, dispersadas por el temporal, pudieron haber llegado a las islas Malvinas.

En la tierra que observaba al sur del estrecho no vio habitantes, pero sí fuegos encendidos, por lo que la llamó «Tierra del Fuego». El resto de su viaje es conocido: fue en busca de las islas de las especias, y en una de ellas murió a manos de los nativos. Uno de sus segundos, Juan Sebastián Elcano, logró regresar a España después de dar la primera vuelta al mundo. En su expedición viajó el cronista Antonio Pigafetta, quien escribió las primeras descripciones geográficas de la región.

En 1525, fray García Jofre de Loaísa dirigió una expedición que recorrió la Patagonia y se estableció brevemente en el puerto Santa Cruz para reparar dos naves.

La Expedición de Gaboto

En 1526, el nuevo navegante principal del Rey, el italiano Sebastián Gaboto, firmó un acuerdo con la Corona de Castilla para repetir el viaje de Magallanes y Elcano hasta las islas Molucas, y también a Catay y Cipango (nombres de China y Japón en esa época). Zarpó poco después de Sanlúcar de Barrameda con doscientos hombres en tres barcos grandes y una carabela.

Al llegar a Pernambuco, Gaboto se interesó por los relatos de los indígenas sobre un territorio muy rico en plata. Decidió entonces dejar de lado su acuerdo con el Rey y abandonar el viaje a las Molucas. Después de arrestar a los capitanes que se oponían y dejarlos en tierra, continuó su viaje. Al llegar a la isla de Santa Catarina, contactó con los guaraníes que habían estado con la expedición de Alejo García y que tenían tesoros de plata. También supo que se podía llegar a las tierras del Rey Blanco por un río ancho, el río de Solís, que se adentraba en una tierra llamada «Sierra del Plata».

En abril de 1527, Gaboto entró al Río de la Plata y el 6 de abril estableció una pequeña fortaleza llamada San Lázaro, cerca de la actual ciudad de Carmelo (Uruguay). Allí encontró a Francisco del Puerto, el sobreviviente de la expedición de Solís, quien vivía con los charrúas y le confirmó la existencia de un Imperio de Plata río arriba. Así, Gaboto abandonó sus planes de dar la vuelta al mundo y entró en el Río de Solís en barcos más pequeños construidos en San Lázaro. Los barcos grandes, que no podían entrar al Paraná, se quedaron en el puerto de San Salvador, junto a San Lázaro. El 9 de junio de 1527, Gaboto ordenó establecer un fuerte al que llamó Sancti Spiritus, el primer asentamiento europeo en el actual territorio argentino, cerca de la actual ciudad de Coronda (Santa Fe), en la boca del río Carcarañá. Los recién llegados no tuvieron problemas para construir el asentamiento. A diferencia de la expedición de Solís, Gaboto traía carpinteros, herreros, cirujanos y otros especialistas. Mantuvo relaciones amistosas con los indígenas vecinos, quienes le daban alimentos a cambio de herramientas de hierro. Sin embargo, el asentamiento no era una ciudad, ya que Gaboto no tenía permiso real para fundar ciudades en esa región.

Desde Sancti Spiritus, Gaboto envió tres expediciones. De dos de ellas no se supo nada, pero la tercera, comandada por Francisco César, llegó a unas sierras –probablemente las sierras de Córdoba– donde encontraron un pueblo, posiblemente los henia-kamiare o «comechingones», que «cuidaban animales de la tierra de cuya lana hacían ropas bien tejidas», quizás también obra de diaguitas. También recogieron piezas de plata que venían del norte.

Gaboto subió por el río Paraná hasta Itatí, en una expedición donde el hambre fue muy notable. Luego subió por el río Paraguay, entrando por el río Bermejo, pero, debido a la resistencia de los agaces (una rama de los payaguás) contra los españoles hambrientos, regresó a Sancti Spiritus. Allí se encontró con otro explorador español, Diego García de Moguer.

García de Moguer y Gaboto habían competido desde que salieron de España; ambos tenían la misión de ir a las Molucas. Diego García de Moguer se demoró en Santa Catalina, pero decidió, como Gaboto, cambiar sus planes para adentrarse en América en busca del Rey Blanco y sus riquezas de plata. Al entrar por el río de Solís, lo llamó por primera vez Río de la Plata, relacionándolo con el motivo de su expedición. Capturó a muchos indígenas (posiblemente charrúas o guaraníes) y los envió como personas para trabajo forzado a España en una carabela, siguiendo río arriba con algunos de sus hombres en un pequeño barco, hasta llegar a Sancti Spiritus.

Al principio, García de Moguer y Gaboto discutieron sobre quién tenía derecho a la conquista. Pero poco después se unieron para hacer una exploración con siete barcos pequeños que construyeron en el fuerte. La expedición duró solo dos meses y no tuvo éxito. Al regresar al asentamiento, decidieron explorar la sierra y la «ciudad de los Césares», pero antes trasladaron los barcos a San Lázaro, dejando una pequeña guarnición en Sancti Spiritus al mando de Gregorio Caro. En septiembre de 1529, los indígenas chandules (una parte de los guaraníes) atacaron y destruyeron la pequeña guarnición española. Aunque García de Moguer y Gaboto pensaron en refundar Sancti Spiritus, finalmente decidieron regresar a España, donde difundieron las noticias sobre el Rey Blanco y el Río de la Plata. Portugueses y españoles aceleraron entonces sus planes para tomar posesión de esa región, que ambos consideraban que estaba de su lado de la Línea de Tordesillas.

En 1531, Portugal envió una gran expedición al mando de Martín Alfonso de Souza para tomar posesión del Río de la Plata y expulsar a los españoles. Llegó hasta la isla Martín García, que rebautizó Santa Ana. Se adentró por el río Paraná y se enteró de que los españoles del fuerte Sancti Spiritus habían sido derrotados. Decidió entonces retirarse al cabo de Santa María –donde actualmente se encuentra La Paloma, Uruguay. Allí tomó medidas astronómicas y concluyó que estaba del lado español de la Línea de Tordesillas, por lo que regresó a Portugal sin fundar nada.

La Llegada Española al Río de la Plata

Después de la Conquista del Perú en 1532, el emperador Carlos V recibió noticias de que los portugueses en Brasil (la parte de Sudamérica al este de la línea de Tordesillas) estaban avanzando hacia el oeste, acercándose a las posesiones españolas y a los yacimientos de plata y oro. Como la diplomacia no era suficiente para detener las ambiciones portuguesas fuera de su territorio, el emperador dividió los territorios del sur del continente en secciones. Firmó una serie de «capitulaciones», que eran acuerdos para la exploración y conquista, concedidos al mejor postor.

En 1534, el territorio sudamericano al sur de la línea ecuatorial se dividió en cinco secciones: la primera, al norte del Cuzco, para Francisco Pizarro, llamada Nueva Castilla; la segunda, al sur de Cuzco (incluyendo el extremo noroeste de la actual Argentina), para Diego de Almagro, llamada Nueva Toledo; la tercera (que incluía la mayor parte del actual norte argentino, la mitad norte de la región pampeana y las provincias de Cuyo), para Pedro de Mendoza, con el nombre de Nueva Andalucía; al sur de esta, otra para Simón de Alcazaba, llamada Nueva León; y finalmente, una sección asignada a Pedro Sancho de la Hoz, que incluía la mitad sur de la actual provincia de Santa Cruz y se extendía hasta la tierra desconocida al sur del estrecho de Magallanes. Las secciones se asignaron por longitud en leguas, ya que la mayor parte de la geografía de la zona era completamente desconocida.

Pedro de Mendoza era un noble de una de las familias más poderosas de Castilla y se había destacado en las guerras de Italia. Buscando un lugar para recuperarse de una dolencia, él mismo dirigió la ocupación del territorio que le habían asignado. Llegó al Río de la Plata en febrero de 1536 y fundó el Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre –en honor a la virgen de Bonaria de Cagliari en Cerdeña, patrona de los navegantes– en la orilla derecha del Río de la Plata, cerca de donde el ancho estuario se convierte en el delta del Paraná. Oficialmente, se cree que la ciudad se estableció en el actual Parque Lezama de Buenos Aires, aunque la exactitud de esta información aún se discute.

Al principio, el trato con los pampas y querandíes de la zona fue amistoso, y la expedición se abastecía de alimentos gracias a ellos. Pero estos pueblos eran nómadas y vivían de lo que cazaban y recolectaban, por lo que pronto las relaciones se tensaron. Los españoles pedían lo que los indígenas no tenían para dar. Así, mientras los capitanes exploraban la región en busca de oro y plata, los que se quedaron en la ciudad luchaban constantemente con los locales. Después de un ataque a los aborígenes, estos cercaron la ciudad, lo que llevó a sus ocupantes a sufrir hambre extrema. Juan de Ayolas, el segundo al mando de Mendoza, dirigió una expedición por el río Paraná, donde fundó el fuerte Corpus Christi, en tierras de los indígenas timbúes, cerca de las ruinas de Sancti Spiritus. De allí regresó con sus barcos cargados de maíz y carne salada, lo que ayudó a ganar tiempo en Buenos Aires.

La intención de Mendoza no era quedarse en Buenos Aires, sino subir por el río Paraná en busca de la sierra de la Plata. Primero, acompañado por Ayolas, subió por el río Paraná, de nuevo hasta la zona de los timbúes, donde fundó el puerto de Nuestra Señora de Buena Esperanza. Como no podía seguir por su estado de salud, envió a Ayolas a buscar su objetivo, mientras él regresaba a Buenos Aires. Allí, el cerco de los indígenas ya había terminado, pero el hambre había vuelto. Semanas después, sin noticias de Ayolas, envió tras él a su hermano Gonzalo de Mendoza y a Juan de Salazar Espinosa. Poco después, tras nombrar a Ayolas su sucesor y a Francisco Ruiz Galán gobernador de Buenos Aires, Pedro de Mendoza regresó a España, falleciendo en el viaje.

Ayolas había avanzado lentamente pero con éxito. Subió por el Paraná, luego por el Paraguay, y se detuvo un tiempo frente a la unión de este con el río Pilcomayo. Allí se encontraba una de las mayores concentraciones de personas del subcontinente, los indígenas carios, de origen guaraní, que eran agricultores organizados. Después de asegurarse alimentos de los carios, continuó su viaje río Paraguay arriba, hasta que se dio cuenta de que no era el camino a la sierra de la Plata, que estaba al oeste. Entonces fundó el fuerte Nuestra Señora de la Candelaria, desde donde saldría por tierra hacia el Alto Perú. Dejó a cargo del fuerte y de las naves a un oficial que antes de ser militar había sido escribano, y que Mendoza había elegido para acompañarlo a las Indias por su buena letra: Domingo Martínez de Irala.

Por su parte, Ayolas llegó al Alto Perú, descubriendo la ansiada «Sierra del Plata» –en realidad el Cerro Rico de Potosí– a la que otra expedición española había llegado antes. Por su enorme riqueza en plata, Potosí se convirtió en el centro económico del control español en América del Sur. Ayolas logró regresar a Candelaria, pero no encontró allí a Irala ni a sus hombres, que habían ido a Asunción a buscar alimentos. Los indígenas, posiblemente payaguás, creyeron que Ayolas no les pagaría por sus servicios, así que lo atacaron junto a todos sus acompañantes. Irala tardaría muchos años en enterarse.

Exploración del Tucumán

En este período, el Imperio español intentó conquistar la región de Tucma, que los españoles llamaron Tucumán. La región estaba habitada por varios grupos agrícolas como los diaguita, omaguaca, tonocoté y atacameño, con una población de aproximadamente medio millón de personas. Los españoles fundaron algunas ciudades (Santiago del Estero en 1553, Londres en 1558, San Miguel de Tucumán en 1565, Nuestra Señora de Talavera en 1567, Córdoba en 1573, Salta en 1582, San Salvador de Jujuy en 1593). Sin embargo, la resistencia diaguita, especialmente a través de las Guerras calchaquíes, les impidió dominar completamente el territorio hasta el siglo siguiente.

El interior argentino comenzó a ser explorado poco después de la conquista del Perú. En 1535, Diego de Almagro recorrió el norte buscando un paso hacia Chile, pero no dejó ninguna fundación ni descripción de lo que vio.

En 1543, Diego de Rojas obtuvo permiso del gobernador del Perú para hacer una expedición al sur de los territorios españoles, buscando la ciudad de los césares, sin saber que ese nombre correspondía al cerro Rico de Potosí. Como casi todas las expediciones de la época, era una expedición privada. Rojas y otros dos inversores aportaron dinero. La posibilidad de encontrar grandes riquezas facilitó la búsqueda de voluntarios: con él marcharon 300 españoles, cien personas de origen africano para trabajo forzado y una gran cantidad de yanaconas, quizás hasta 10.000. Llevaban armas españolas e indígenas, y 200 caballos.

Rojas y su gente entraron a la región por la Puna, iniciando lo que se conoce como la Gran Entrada. Luchando a menudo con los indígenas que encontraba, recorrió los valles Calchaquíes, bajó de las montañas al sur de la actual provincia de Tucumán, y de allí llegó hasta las sierras de Guasayán, donde falleció por una flecha envenenada de los juríes.

Bajo la dirección de Francisco de Mendoza, la expedición avanzó hacia el sudeste, enfrentando una fuerte resistencia indígena, en particular de los comechingones. Llegaron al río Paraná en el lugar donde había estado el fuerte de Sancti Spiritus. Convencidos de que las riquezas que buscaban no existían, los propios expedicionarios atacaron a Mendoza, acusándolo de tratarlos mal, y regresaron al Perú. Fueron estos exploradores quienes llamaron a la región «Tucumán», quizás combinando dos nombres indígenas: Tucma (territorio de indígenas tonocotés) y Tucumanaho (un pueblo en los valles Calchaquíes).

España, América y la Conquista

Los Pueblos Originarios

Cuando los españoles llegaron a Argentina, el territorio estaba habitado por muchos grupos étnicos, con diferencias físicas y culturales. En el sur y centro, y en las llanuras pampeana y chaqueña, vivían grupos de cazadores y recolectores. Algunos de estos pueblos practicaban la agricultura y hacían cerámica sencilla, mientras que otros eran solo cazadores: het, tehuelches, wichis, chaná-timbúes, querandíes, lules, guaycurúes, vilelas, entre otros.

En el noroeste vivían pueblos con cultura agrícola y de cerámica, que cultivaban tierras con riego artificial. Estos fueron los atacameños, los diaguitas (con sus grupos, los calchaquíes y pulares), los omaguacas y los tonocotés. En conjunto, estos pueblos eran, con mucha diferencia, los más numerosos. También en el noreste había poblaciones agricultoras que cultivaban en terrenos selváticos limpiados por medio de la roza: los guaraníes. Finalmente, en la zona serrana central y del oeste vivían pueblos que practicaban una agricultura más simple y complementaban su alimentación con la caza y la recolección. Entre ellos estaban los comechingones y los huarpes.

A finales del siglo XV, el Imperio incaico había incorporado a las culturas omaguacas y diaguitas, y establecido una relación de tributo con los huarpes y tonocotés. La expansión del imperio inca facilitó la posterior llegada española, al acostumbrar a las poblaciones locales a la obediencia y al difundir ampliamente la lengua quechua por un amplio territorio, que incluía todo el noroeste y el oeste de la actual Argentina.

Los Conquistadores

En 1492, España como tal no existía. La península ibérica estaba dividida en cinco estados. Uno de ellos, el reino de Granada, desapareció ese mismo año, absorbido por el reino de Castilla. Los otros tres eran el reino de Navarra, el de Portugal y el de Aragón. Estos estados no habían estado unidos desde el año 710, cuando Hispania fue invadida por los moros de Al-Ándalus. Desde entonces, la historia de los pequeños estados cristianos se centró en la Reconquista, que era la guerra para expulsar a los moros de la península. En 1492, los reyes de Castilla y Aragón no solo lograron esto al expulsar al último rey de Granada, sino que también habían sometido a Navarra y se habían unido por el matrimonio de los dos reyes, Isabel la Católica de Castilla y Fernando el Católico de Aragón. Una generación más tarde, Navarra también se uniría formalmente a la unión de los Reyes Católicos.

Tres años después de la caída de Granada, también terminó la conquista de las Canarias, que había comenzado casi cien años antes. Esta conquista fue diferente: allí no había una civilización avanzada, y las islas estaban habitadas por pueblos con idiomas desconocidos, que no practicaban una religión organizada. Los castellanos decidieron cambiar completamente su cultura. La experiencia de esta conquista les sería muy útil en el Nuevo Mundo.

Castilla y Aragón eran gobernadas de una manera más moderna que medieval: tenían un Estado centralizado, una administración desde ciudades sobre territorios definidos, funcionarios públicos educados en universidades y una nobleza que se identificaba menos con el feudalismo y más con el servicio al Estado monárquico. Pero estas características eran muy recientes, y la gente común, gran parte de la nobleza e incluso muchos funcionarios seguían pensando en el Estado y el gobierno con ideas medievales, principalmente relacionadas con el feudalismo.

Aragón y Castilla tuvieron una evolución muy diferente al resto de Europa debido a la Reconquista. Aunque desarrollaron una forma de feudalismo, hasta la llegada de Isabel al trono castellano, los nobles podían enfrentarse a los reyes para obligarlos a cambiar sus políticas. Los hidalgos eran una clase con muchos privilegios, pero nunca cuestionaron la autoridad de los reyes. La unidad en un solo Estado era fundamental para la guerra contra los moros, y además, habían incorporado una gran cantidad de población islámica y judía. Aunque la guerra civil de 1474-1479, que llevó a Isabel al poder, debilitó mucho a los nobles e hidalgos, la ideología del feudalismo y la hidalguía seguía presente en la mente de los castellanos. Los españoles buscaban riquezas, pero más aún, querían tener los privilegios de los hidalgos y nobles. Cuando tuvieran la oportunidad, se comportarían como nobles y dedicarían su vida a luchar para conseguir riquezas, tierras y personas bajo su mando.

El reino de Aragón, más moderno pero menos poblado, solo tenía costa en el mar Mediterráneo y se dedicó a expandir sus territorios en Italia. Por eso, fue Castilla quien aprovechó la oportunidad histórica de iniciar una nueva conquista más allá del océano.

Los Pueblos Conquistados

La gran oportunidad llegó en 1492, cuando un explorador italiano llamado Cristóbal Colón obtuvo permiso y dinero de la reina Isabel para navegar hacia el oeste a través del Atlántico. Su esperanza era llegar a Asia oriental, pero regresó con la noticia de que había descubierto tierras desconocidas. Estas tierras fueron consideradas sin dueño, por lo que, bajo un supuesto "derecho de descubrimiento", Castilla se atribuyó el control sobre todas ellas y se dedicó a tomarlas. Isabel organizó una gran flota de diecisiete barcos y la envió bajo el mando de Colón para conquistar las nuevas tierras, que aún creían que eran parte de Asia, por lo que los españoles las llamaron «las Indias».

Millones de personas pasaron a ser propiedad de la Corona de Castilla, mientras los conquistadores buscaban la forma de que esa propiedad pasara a sus manos. La primera idea que se probó con estos habitantes fue el trabajo forzado: Colón llevó de vuelta a algunos nativos para venderlos en Europa. Al principio, Isabel autorizó su venta, pero cuatro días después, por razones desconocidas, cambió de opinión y ordenó detener la venta. Dos meses después, ordenó que fueran liberados y llevados de regreso a las Indias, declarando que todos los nativos de América eran súbditos con plenos derechos del Reino de Castilla. Esa orden fue muy importante históricamente, ya que por primera vez se reconocía a una población culturalmente menos desarrollada como seres humanos con derechos. Aunque el trato que se les daría nunca fue bueno, al menos no fue tan malo como el de otras poblaciones conquistadas, sobre las cuales otros países europeos se arrogaron el derecho de exterminarlas, someterlas a trabajo forzado o expulsarlas en masa de su territorio.

Este respeto a los indígenas solo tuvo el respaldo de la autoridad real hasta el año 1537, cuando una declaración del Papa Pablo III llamada Sublimis Deus declaró a los indígenas como personas con todas las capacidades de cristianos.

A pesar de la prohibición del trabajo forzado, los conquistadores del Nuevo Mundo consideraron que sus campañas les daban el derecho a disponer de estas personas y de su labor. Así, adaptaron la institución medieval de la encomienda, que consistía en transferir los tributos que los indígenas debían pagar al reino a personas individuales. Como los indígenas no tenían suficiente dinero para pagar esos tributos, los conquistadores se los cobraban con su trabajo: debían cultivar las tierras de los "blancos", construir sus casas, tejer su ropa, etc. Más tarde, la encomienda fue reemplazada por el repartimiento de indios, un concepto similar pero aún más parecido al trabajo forzado.

La llegada española a América comenzó por la isla La Española, y siguió por Puerto Rico, Jamaica, Cuba y luego México. En todos estos lugares, los españoles conquistaron la tierra con violencia y también con alianzas con los líderes indígenas. Allí, implantaron su civilización y establecieron la encomienda y los repartimientos de indígenas. En 1519, se inició la conquista del Estado más poblado de América, el imperio Azteca, y tres años más tarde, la conquista del Estado americano más organizado y extenso: el imperio Inca.

Las Fundaciones de Ciudades

En el Paraguay

Mientras Ayolas estaba ausente, Domingo Martínez de Irala exploró la región alrededor del fuerte de la Candelaria, habitada por guaraníes sedentarios. Subiendo por el río, en el mismo lugar donde Ayolas se había detenido antes entre los carios, Salazar fundó la ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción en 1537.

Ese mismo año de 1537, al recibir la noticia de la muerte de Mendoza, la corona dictó una orden real el 12 de septiembre de 1537. Esta orden establecía que, en caso de fallecimiento de Ayolas, un gobernador sería elegido por voto de los habitantes. Sin provisiones en Candelaria, Irala fue con todos sus hombres a buscarlas a Asunción, donde tuvo un conflicto con Salazar. Los habitantes de Asunción, que aún no habían recibido la notificación de la orden real sobre la sucesión, eligieron a Irala como gobernador. Fue por esos días que Ayolas regresó a Candelaria y fue atacado por los indígenas.

Poco después, también llegó a Asunción Francisco Ruiz Galán, quien gobernaba Buenos Aires como representante de Pedro de Mendoza. El enfrentamiento con Irala era inevitable, y este terminó preso. La noticia de que había llegado un barco español a Buenos Aires hizo que Ruiz Galán regresara rápidamente a ese puerto, dejando Asunción bajo el gobierno de Martínez de Irala, a quien consideraba su subordinado, aunque Irala se veía a sí mismo como gobernador titular. La llegada de la orden real confirmó el poder de Irala.

Los acuerdos de conquista habían tenido pocos resultados, ya que apenas se había logrado la fundación de Asunción. Pero esta ciudad perduró gracias a una alianza exitosa, aunque desigual, con los guaraníes. Asunción siguió fortaleciéndose y se convirtió en la principal base española para la conquista y colonización de casi toda la cuenca del Plata. Aunque mal ubicada para comunicarse con España, Asunción estaba justo frente al principal río que bajaba desde Potosí, lo que la hacía parecer mejor situada para llegar allí.

Pero, mucho más importante, alrededor de Asunción había otra riqueza, única en la región: una alta concentración de población indígena sedentaria a la que se podía obligar a trabajar para los españoles. No había oro ni plata, es cierto, pero había decenas de miles de indígenas que podían mantener a una población blanca bastante numerosa. Y no solo proveerles de alimentos, sino también de mano de obra para casi cualquier necesidad, además de mujeres para las necesidades domésticas de los conquistadores.

Sin embargo, en una primera etapa, hasta 1542, los españoles estaban en desventaja. Los carios no solo eran mucho más numerosos, sino que no estaban dispuestos a someterse pacíficamente. Entregaron a los españoles sus mujeres, pero no ofrecieron a cambio nada más que un poco de alimentos. La llegada de la flota de Alonso Cabrera, enviada desde Cádiz, mejoró la relación de fuerzas con los indígenas, sobre quienes comenzaron a avanzar. Un breve levantamiento de los carios –que no atacaron a los españoles, sino que abandonaron sus casas y se alejaron de ellos– empeoró las relaciones, pero finalmente aceptaron seguir en contacto con los españoles. En 1539, Irala mandó despoblar Corpus Christi y Buena Esperanza, y dos años más tarde ordenó el despoblamiento del Real de Santa María del Buen Ayre, trasladando a todos los españoles a Asunción.

Mientras tanto, el cacique Lambaré se había negado a regresar a las cercanías de Asunción, por lo que Salazar realizó una campaña de castigo, lo que fortaleció enormemente la posición de los españoles. Ya en 1540, en pleno verano, Irala decidió que estaba lo suficientemente fuerte como para intentar de nuevo la ruta de la plata. Pero los llanos chaqueños estaban tan inundados por las lluvias de verano que caminaron tres semanas con el agua hasta la cintura y solo pocas veces encontraron tierra firme. A su regreso, finalmente se enteraron de las noticias del exitoso viaje de Ayolas y de su fallecimiento junto con sus acompañantes. Reforzada su autoridad con la noticia, Irala regresó a Asunción, llevó allí a los habitantes de Buenos Aires y dotó a Asunción de un cabildo, con lo cual la "casa" de Salazar pasó a ser, oficialmente, una ciudad.

Fundaciones en el Tucumán

En 1549 llegó una segunda expedición, autorizada por Pedro de la Gasca, al mando de Juan Núñez de Prado. El 26 de agosto de 1550, realizó la primera fundación española en la región: la ciudad de El Barco, al pie de la sierra de Aconquija, en la actual provincia de Tucumán. Poco tiempo después llegó a la región Francisco de Villagra, lugarteniente del adelantado de Chile, Pedro de Valdivia, alegando que esas tierras correspondían a la jurisdicción de Chile. Prado intentó atacar el campamento de Villagra pero fracasó y fue obligado a firmar documentos reconociendo que esas tierras pertenecían a Chile. Villagra nombró a Núñez de Prado teniente de gobernador del Tucumán. Sin embargo, una vez libre de la presión de Villagra, el fundador levantó la ciudad y la trasladó a los valles Calchaquíes, donde había muchos pueblos indígenas agricultores de la etnia diaguita, supuestamente fáciles de organizar para el trabajo. Pero además de ser más civilizado que otros de la región, el pueblo diaguita también era muy fuerte y se negaba a ser sometido. Los indígenas atacaron repetidamente la ciudad, obligando a Núñez del Barco a trasladarla nuevamente hacia el este en 1552. La estableció a orillas del río Dulce. Enterado de esto, Valdivia envió a su capitán Francisco de Aguirre para incorporar el territorio a sus dominios de Chile y reemplazar a Núñez de Prado, a quien arrestó y envió prisionero al Perú. Luego, ordenó a la población de la ciudad trasladarse dos kilómetros al sur, donde se fundó la ciudad de Santiago del Estero y Nueva Tierra de Promisión (1553).

Durante diez años, el Tucumán siguió siendo una dependencia de Chile. En ese período, Juan Pérez de Zurita fundó las ciudades de Cañete en el lugar llamado Ibatín, cerca de la primera El Barco; Londres, al oeste de la actual Catamarca; y Córdoba de Calchaquí, en el valle del mismo nombre. Esto fue parte de una estrategia para asegurar las comunicaciones con Chile y Charcas, y defenderse de posibles ataques de los indígenas de los Valles Calchaquíes. Pero Pérez de Zurita había llegado con pocos hombres armados, y los distribuyó en tres ciudades, lo que significaba que ninguna podría defenderse si había un ataque masivo.

Desde la década de 1560, la fundación de ciudades en Tucumán se haría de forma sistemática. Desde el Perú llegaban soldados, armas y caballos necesarios para la invasión y defensa de las ciudades. Se instalaban brevemente en Santiago del Estero, que aportaba alimentos e indígenas auxiliares, y desde allí marchaban a su destino. Allí intentarían fundar una ciudad y organizar el trabajo de los indígenas de la región. En todo caso, todo el sistema colonizador español giraba en torno a las ciudades, que en la práctica eran solo pequeños poblados de treinta a cincuenta familias españolas y mestizas. Las viviendas de las ciudades eran sencillas, y usualmente solo destacaban las iglesias, pequeños templos de adobe y techo de paja. Las zonas rurales eran demasiado inseguras para que los españoles vivieran allí, por lo que la región se controlaba exclusivamente desde las ciudades, donde se concentraban todas las actividades comerciales, las armas y las fuerzas militares, y desde donde se administraba justicia y recursos económicos a través del cabildo.

Alianzas con los Pueblos Originarios

Los españoles aprovechaban los desacuerdos entre los indígenas para aliarse con unos contra otros. Desde que Hernán Cortés conquistó México con la ayuda de los enemigos de los aztecas, casi todas las campañas de «pacificación» estaban formadas por menos españoles que indígenas. La expedición de Juan Ramírez de Velasco con la que fundó la ciudad de La Rioja en 1591, por ejemplo, estaba formada por 60 hombres blancos a caballo y 400 indígenas. La función de estos últimos no era solo luchar, sino también servir de guías, transportar armas y enseres, preparar la comida y obtener información.

Las alianzas eran muy importantes en la conquista española, y casi siempre se lograban mediante el matrimonio de oficiales españoles con mujeres indígenas, especialmente si eran hermanas o hijas de jefes indígenas. Se conocen casos de uniones por razones políticas en San Juan y San Luis, como el matrimonio de Juana Koslay.

La región donde este proceso fue más grande fue en Paraguay. En Asunción, los españoles aprovecharon las continuas luchas entre grupos de los carios para aliarse con algunos jefes y someter a otros. Los aliados buscaban resolver sus problemas pasados con la ayuda de los españoles, y también obtenían protección contra grupos indígenas más fuertes, como los guaycurúes, payaguás y agaces. Por esta razón, las primeras generaciones de españoles en América tuvieron que vivir preparadas para luchar periódicamente y someter a los indígenas por la fuerza. Al principio, la organización del trabajo indígena podía parecer una forma de alianza, pero, pasados unos años, los españoles exigieron cada vez más de «sus indígenas», lo que generó sucesivos levantamientos en su contra.

En la zona andina del norte también se aplicó una forma modificada –en beneficio de los españoles– de una institución del imperio incaico: la mita. Este era un sistema de turnos para trabajos obligatorios para la construcción y mantenimiento de obras públicas, en beneficio del imperio y de la comunidad. Bajo el sistema español, una séptima parte de la población de cada pueblo era enviada por un año a gran distancia, no a mantener obras públicas, sino a trabajar en las minas de mercurio y de plata –especialmente en el cerro Rico de Potosí– para beneficio de los propietarios de las minas y del Rey. Sin embargo, el desarrollo definitivo de este sistema lo llevó a cabo el virrey Francisco Álvarez de Toledo en la década de 1570 y tardó medio siglo en afectar al Tucumán, donde mientras tanto fue aplicado para algunos proyectos mineros locales y para la construcción de edificios públicos.

La Encomienda y los Repartimientos de Indígenas

Los españoles, con sus ideas de organización social, llegaron a América buscando dos cosas: oro y plata (aunque estos metales eran escasos en el sur del continente). La segunda era entrar en un sistema de privilegios, convertirse en parte de una clase noble, guerreros que no tuvieran que trabajar y que, en cambio, tuvieran a otros trabajando para ellos. En la idea medieval de división entre militares, clérigos y trabajadores, los indígenas ocupaban el último lugar, mientras los españoles aspiraban a ocupar los dos primeros.

Al principio, intentaron someter a los indígenas a trabajo forzado, pero esto ya no era posible desde que la reina Isabel los había declarado súbditos. Entonces adoptaron la encomienda, una institución de la España medieval que compensaba a los conquistadores con parte del trabajo de los pueblos conquistados. En teoría, consistía en que la Corona cedía a cada conquistador el derecho a recibir los tributos que pagaban los súbditos de Su Majestad. Pero como los indígenas no usaban dinero, rápidamente el tributo fue reemplazado por trabajo en favor del encomendero. Este derecho a organizar los turnos de trabajo, sumado al poco control de los representantes de la Corona, llevó a frecuentes abusos y a formas de trabajo forzoso.

En la España medieval, la encomienda era una institución que compensaba a los conquistadores con parte del trabajo de los pueblos conquistados. Durante las primeras etapas de la conquista de América, la encomienda era un derecho vitalicio otorgado por la Corona a individuos y a sus descendientes, llamados encomenderos, que controlaban el trabajo temporal de grupos de indígenas.

Las primeras encomiendas americanas se establecieron en La Española alrededor del año 1500, reemplazando el trabajo forzado de la población nativa, que había sido prohibido por la reina Isabel I de Castilla al declarar a los indígenas como «vasallos libres de la Corona». Las Leyes de Burgos de 1512 establecían que el encomendero recibía los tributos (en dinero o en productos) que los indígenas debían a la Corona. A cambio, el encomendero debía cuidar el bienestar de los indígenas, asegurando su sustento y protección, así como su evangelización. En la práctica, muchas veces el pago en productos fue reemplazado por trabajo para el encomendero, lo que llevó a abusos frecuentes y a formas de trabajo forzoso.

Los indígenas del Perú fueron sometidos a la encomienda justo antes de que el rey Carlos I dictara las Leyes Nuevas de 1542. Estas leyes limitaban las encomiendas: prohibían crear nuevas y también dejarlas en herencia a los hijos; a partir de ese momento serían personales e intransferibles. Pero la noticia de estas leyes provocó un gran levantamiento contra la corona en el Perú, que llevó a una larga y sangrienta guerra. Cuando Pedro de la Gasca logró vencer la rebelión, aún le quedaban cientos, quizás miles de soldados deseosos de volver a luchar. Solucionó el problema enviándolos a conquistar territorios en todas direcciones, incluyendo el Collasuyo, la provincia del sur del imperio inca. Allí, primero mandó fundar la ciudad de La Paz, y luego a colonizar el actual noroeste argentino. Pero enviar a estos militares a un territorio hostil y más pobre que el centro del Perú no hubiera sido posible sin una recompensa, y la única recompensa disponible era el trabajo de los indígenas. Así que tuvieron que buscar algo parecido a la encomienda para calmar a los conquistadores y premiarlos por sus conquistas y por alejarse del Perú. Así surgieron los repartimientos de indígenas, tan parecidos a la encomienda (aunque legalmente no fueran lo mismo) que los propios conquistadores usaban ambos términos como sinónimos.

En los lugares con centros mineros, los indígenas organizados para el trabajo eran llevados de un lugar a otro para trabajar para sus encomenderos. Donde predominaba la agricultura, se quedaban en sus propios pueblos y solo se movían distancias cortas para trabajar para su señor. En el Río de la Plata y el Tucumán, dominaba el sistema de «pueblos de indígenas», geográficamente estables, aunque usualmente estos pueblos se habían formado reagrupando a los pequeños en otros más grandes.

Los invasores sometieron a todas las poblaciones indígenas que pudieron, obligándolos a trabajar para ellos. No solo para conseguir alimento, sino también para construir viviendas, cercas y corrales, cortar madera, recoger leña e incluso servir como transportistas. Los habitantes de cada pueblo pasaban a ser casi propiedad de un conquistador o su descendiente, aunque no podían ser vendidos. Los indígenas estaban obligados a trabajar cierto número de días al mes exclusivamente para su encomendero.

Las primeras encomiendas en la futura Argentina estuvieron en los alrededores de Asunción y de Santiago del Estero, con indígenas guaraníes y tonocotés respectivamente. Posteriormente se extendieron por toda la región ocupada por los españoles, excepto en las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires. En estas dos ciudades, la población indígena era exclusivamente nómada, por lo que, cuando se intentó, fue imposible reunirla en pueblos.

La encomienda implicaba la obligación de asistir con armas cada vez que el gobernador necesitara defender las posiciones españolas, realizar una campaña de castigo contra los indígenas o fundar una nueva ciudad. A finales de siglo, los habitantes comenzaron a reclamar que esta obligación solo se aplicara dentro de los límites de la jurisdicción de su ciudad, negándose a marchar a otras ciudades lejanas. En 1589, los cabildos de Santiago del Estero, San Miguel del Tucumán y Córdoba pagaron juntos a un representante para que fuera a España a pedir que los servicios militares solo fueran obligatorios para cada ciudad y su zona de influencia.

Mezcla de Culturas y Nuevas Generaciones

La conquista fue una actividad principalmente de hombres. La gran mayoría de quienes cruzaban el Atlántico eran hombres, y todos los que se aventuraban en un territorio no controlado también lo eran. Si lograban vencer, alcanzaban su objetivo de vivir con privilegios, pero no podían pensar en dejar una herencia. Sin embargo, tenían un recurso: había un notable número de mujeres, que los conquistadores organizaban para que sirvieran de compañía, cocineras y trabajadoras. Algunas de ellas, como las guaraníes, tenían fama de ser muy afectuosas, por lo que Asunción llegó a ser conocida como «el paraíso de Mahoma», en alusión a la unión de un conquistador con varias mujeres indígenas.

La situación de las mujeres indígenas variaba y dependía de lo que los hombres decidieran. Usualmente, eran consideradas su propiedad, y los hijos que nacían no eran reconocidos, por lo que se les consideraba simplemente indígenas. Pero también podían ser compañeras estables, de cuyas uniones nacían hijos mestizos. Estos hijos solían quedar en una situación incierta: sus padres, como miembros de grupos bien definidos, tenían un lugar predeterminado (el padre era blanco y mandaba, la madre y sus parientes eran indígenas y servían). La aparición de poblaciones mestizas rompía este esquema, porque no se había establecido qué lugar ocuparían. Estos hijos mestizos se libraban de las obligaciones militares de los padres y también de los tributos indígenas y las obligaciones laborales de los parientes de sus madres. En algunos casos, las mujeres indígenas también podían ser esposas legales y tener descendencia considerada «blanca». Lo que decidía su destino no era la mezcla genética, sino la decisión del padre sobre el lugar de sus hijos mestizos.

Con el tiempo, las muchas combinaciones de mestizaje y el movimiento de personas sin una identidad étnica clara entre ciudades llevaron a la formación de un gran número de personas con un estatus social indefinido: los criollos. El crecimiento de este grupo social terminó por cambiar el sistema ideal que los invasores habían imaginado en la época de la conquista y el sistema de organización del trabajo indígena. También contribuyó a la rápida disminución de la población indígena.

Primera Guerra Calchaquí y Rebelión de Viltipoco

En 1559, el gobernador Juan Pérez de Zurita entró a los Valles Calchaquíes, donde fundó la ciudad de Córdoba de Calchaquí e intentó organizar el trabajo de los indígenas. Los indígenas se negaron a la encomienda, por lo que Zurita intentó otros métodos: negoció con el líder del pueblo de Tolombón, llamado Calchaquí, quien como parte de las discusiones aceptó ser bautizado con el nombre de Juan Calchaquí.

Poco tiempo después, Juan Calchaquí comprendió que la encomienda era una forma de trabajo forzado. Entonces, reunió a los jefes de todo el valle y atacó y destruyó sucesivamente las ciudades de Cañete, Córdoba de Calchaquí y Londres. Además, los omaguacas destruyeron la ciudad de Nieva, que estaba ubicada dentro de la actual ciudad de San Salvador de Jujuy y había sido fundada por el gobernador Gregorio de Castañeda. Cuando la mayoría de sus ciudades cayeron en manos de los hombres de Juan Calchaquí, Castañeda huyó a Sucre. Con la única excepción de Santiago del Estero, todas las ciudades tucumanas habían sido destruidas, y sus habitantes habían huido hacia Santiago del Estero, que aún resistía, defendida por los viejos capitanes Miguel de Ardiles, Hernán Mejía de Mirabal y otros. Este enfrentamiento se conoce como la Primera Guerra Calchaquí. Durante algunos años, la ciudad permaneció completamente aislada del resto del virreinato del Perú y de Chile.

El Rey decidió entonces separar la provincia del Tucumán de Chile, y envió como gobernador a Francisco de Aguirre, quien asumió en 1563. Aguirre llegó con cientos de nuevos conquistadores, pero en lugar de enfrentarse directamente con los calchaquíes, optó por dejar que los indígenas dominaran sus Valles. A cambio, los rodeó de nuevas fundaciones: refundó Londres cerca de la actual Andalgalá, fundó San Miguel de Tucumán en el sitio conocido como Ibatín y Esteco en la entrada del Chaco. Esto buscaba impedir la expansión de la rebelión calchaquí hacia otras áreas. Pero fracasó en poblar el Valle de Lerma, que no fue habitado hasta 1582, cuando Hernando de Lerma fundó la ciudad de Salta. También atacó repetidamente los Valles Calchaquíes, forzando a Juan Calchaquí a firmar un tratado de paz.

El final de la guerra no está del todo claro. Se sabe que Juan Calchaquí fue capturado y usado para negociar, pero se desconoce si recuperó la libertad, si hubo algún intento de poblar los Valles, o la fecha de su fallecimiento.

En 1594, Viltipoco lideró una nueva ofensiva indígena contra los españoles. Los omaguacas expulsaron a los encomenderos del extremo norte de la provincia del Tucumán y del norte de la ciudad de Salta, avanzando hasta sus puertas. Fueron derrotados cuando el capitán español Francisco de Argañaraz y Murguía, que poco antes había fundado San Salvador de Jujuy, logró infiltrarse con un pequeño grupo en la quebrada de Humahuaca y atacar por sorpresa el campamento indígena, causando la muerte de los líderes y capturando a Viltipoco, quien fue llevado a Jujuy, donde falleció en prisión algunos años después.

Establecimiento y Colonización

Asunción, Origen de Ciudades

En el Río de la Plata, la colonización se había concentrado en el Paraguay, donde los guaraníes eran numerosos y sedentarios, lo que permitía organizar su trabajo. Irala fue muy efectivo para someter a los indígenas sin excesos de violencia.

Para acelerar la colonización de la zona, Irala permitió a sus hombres unirse con mujeres indígenas, formando así una generación de mestizos, llamados eufemísticamente «mancebos de la tierra». Irala tuvo varias compañeras, con quienes tuvo muchos hijos mestizos, de los cuales reconoció a nueve como legítimos.

La convivencia en esas condiciones era estable, pero no siempre armoniosa. Hacia 1542, una mujer guaraní de Asunción conocida como la India Juliana se rebeló contra su amo español e instó a otras mujeres indígenas a hacer lo mismo. No tuvo seguidoras y fue ejecutada por orden del adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Hoy en día, su rebelión es considerada una de las primeras insurrecciones indígenas registradas en la época, y su figura una de las más destacadas en la historia de las mujeres del Paraguay.

Después del fracaso de Buenos Aires, ningún empresario privado mostró interés en establecerse en el Río de la Plata, donde no había plata. Pero, estratégicamente, su valor era innegable, y la Corona nombró una y otra vez adelantados para la región. Tras la noticia de la muerte de Mendoza, el rey nombró adelantado del Río de la Plata a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien desembarcó en la isla Santa Catarina y caminó todo el trayecto hacia Asunción a pie con la mayor parte de sus hombres, mientras los marinos llevaban los barcos hasta la ciudad. Fue el primer grupo de europeos en ver las Cataratas del Iguazú. Una vez en Asunción, Cabeza de Vaca tardó varios meses en ser reconocido como gobernador, cargo que asumió en marzo de 1542. Dos años más tarde fue depuesto y enviado prisionero a España, acusado de autoritarismo y de responsabilidad en un incendio que había destruido Asunción. Con él iban algunos allegados al gobernador, además del fundador de la ciudad, Juan de Salazar. La verdadera razón parece haber sido la diferencia entre los intereses de los que llegaron con Mendoza y los que llegaron con Núñez Cabeza de Vaca. Especialmente cuando, tras una expedición de castigo al Chaco en la que había tomado muchos prisioneros, en lugar de entregarlos para trabajo forzado a los asuncenos –como era la costumbre entonces– les anunció que eran súbditos del rey de Castilla y los puso en libertad. Don Álvar también intentó dejar a los locales fuera de los cargos en el cabildo de la ciudad.

En su lugar, asumió nuevamente el gobierno Irala, quien acababa de regresar de una expedición fallida al Perú. Durante los siguientes cinco años, Irala tuvo que enfrentar sucesivos levantamientos de los guaraníes, que reprimió con firmeza. En 1548, una expedición enviada por Martínez de Irala logró cruzar el Chaco y regresar para contar lo que los guías indígenas habían respondido cuando preguntaban por la Ciudad de los Césares o cualquier otra: que no existían más minas de minerales preciosos que las que ya eran propiedad de los españoles. La noticia impactó mucho a Irala y sus colaboradores: desde antes de su llegada al Río de la Plata, todos esperaban el descubrimiento de oro prometido, y ahora debían seguir adelante sabiendo que el único oro y plata existentes eran los suyos. Más que nunca, comenzaron a presionar para que los indígenas fueran completamente sometidos a los españoles.

En 1554, Irala fundó la villa de Ontiveros, río arriba de los saltos del Guayrá. Al año siguiente, llegó a Asunción la orden real, firmada por Felipe II, nombrando oficialmente gobernador a Martínez de Irala, quien asumió formalmente el cargo que ya ocupaba.

En 1547, el papa Paulo III había fundado la Diócesis del Río de la Plata, con sede en Asunción. El primer obispo nombrado por la Santa Sede a indicación del rey Carlos, fray Juan de los Barrios, naufragó en su viaje al Paraguay y renunció. En 1556, llegó a Asunción el segundo obispo, Pedro de la Torre, el primero que logró ocupar el cargo, con quien Irala –quien, además, estaba construyendo la Catedral– mantuvo muy buena relación. Ese mismo año, contra su voluntad y presionado por los dueños de la tierra, los oficiales militares y el cabildo, el gobernador Domingo Martínez de Irala tomó su última medida importante en su cargo: organizó el trabajo de la gran mayoría de los indígenas de Asunción y su zona de influencia. Falleció poco después, en octubre de 1556.

Enviado originalmente por Irala, Ñuflo de Chaves cruzó el Chaco boreal y en 1561 fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para que sirviera de conexión entre el Paraguay y el Perú. Su ubicación original estaba muy lejos de las tierras altas, en el lugar actualmente llamado Santa Cruz la Vieja, en la sierra de Chiquitos. Treinta años más tarde, la ciudad se trasladó unos 200 km al oeste, hasta su ubicación actual. Poco tiempo después fue separada del gobierno del Paraguay e incluida en la provincia de Charcas, lo que más tarde se llamó el Alto Perú y luego Bolivia.

En los años que siguieron a la muerte de Irala, la ciudad de Asunción se mantuvo casi como única ciudad de un vasto territorio. La villa de Ontiveros fue trasladada a la Ciudad Real del Guayrá, en la región del alto Paraná llamada Guayrá, que incluía la mayor parte de lo que hoy es el estado brasileño de Paraná. A esa ciudad la acompañaron Villa Rica del Espíritu Santo en 1570 y Santiago de Jerez en 1580, ambas fundadas por Ruy Díaz de Melgarejo.

Los Últimos Adelantados y Juan de Garay

En 1567, fue nombrado adelantado del Río de la Plata el rico conquistador del Perú Juan Ortiz de Zárate. Sin embargo, viajó a España para confirmar el cargo con el rey Felipe II, dejando en su lugar a una serie de gobernadores temporales, entre los cuales destacaría su sobrino Juan de Garay.

Deseoso de abrir puertas a la tierra –es decir, fundar un puerto para comunicar Paraguay con España– Garay organizó una gran expedición. Al frente de ella, bajó por la costa del Paraná. Buscando cerca del sitio histórico de Sancti Spiritus un lugar para fundar una ciudad, se encontró rodeado de indígenas timbúes. Fue rescatado por un grupo español, que resultó estar comandado por el gobernador del Tucumán, Jerónimo Luis de Cabrera, quien a su vez buscaba un lugar para fundar un puerto para el Tucumán. Cabrera y Garay discutieron fuertemente sobre la jurisdicción de esas tierras. Después de una acalorada discusión, Cabrera se retiró sin lograr su objetivo de fundar un puerto. Este episodio convenció a Garay de alejarse de allí algunas leguas hacia el norte, donde en noviembre de 1573 fundó la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz en el lugar que hoy ocupa la localidad de Cayastá.

Mientras tanto, regresó de España Ortiz de Zárate, quien tuvo que pasar más de un año en la Banda Oriental del río Uruguay luchando con los charrúas. Allí fundó la ciudad de San Salvador, cerca de la actual Dolores. Esta «ciudad zaratina» tuvo que ser evacuada pocos meses después. Ortiz de Zárate finalmente llegó a Asunción en 1575 y asumió el mando, pero falleció menos de un año más tarde.

Junto con el adelantado habían llegado también a Asunción los primeros frailes franciscanos, entre los cuales destacó fray Luis de Bolaños. Él comenzó una importante labor misionera entre los indígenas: fundó varias reducciones de indígenas y reunió en ellas a los nativos –no solamente guaraníes– lo que minimizó el riesgo que los indígenas no sometidos representaban para las poblaciones españolas. Al mismo tiempo, los liberaba de someterse al trabajo forzado de las encomiendas. Continuaría misionando y fundando reducciones hasta 1615. Ese año fundó en la actual ciudad de Itatí, una reducción de aborígenes organizados para el trabajo de los españoles, que pagaban los tributos a sus encomenderos pero que, protegidos por los franciscanos, permanecían en la villa, lejos de los abusos de estos y de los demás españoles.

Ortiz de Zárate fue sucedido por Juan Torres de Vera y Aragón, quien obtuvo el título de adelantado al casarse con la hija mestiza de Ortiz de Zárate. Perseguido por el virrey Francisco de Toledo y arrestado, fue reemplazado por sucesivos gobernadores, entre ellos Juan de Garay. Este aprovechó la ocasión para marchar hacia el estuario del Río de la Plata. A sus orillas –no lejos de donde Mendoza había fundado el «real» de Buenos Aires– fundó en 1580 la «ciudad de Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre». El nombre del puerto había sobrevivido, y pronto la ciudad cambiaría el suyo por el actual de Buenos Aires.

Casi al mismo tiempo que la segunda fundación de Buenos Aires, estalló en Santa Fe la Revolución de los Siete Jefes. Sus líderes eran siete jóvenes criollos –quienes aparentemente querían mantener sus privilegios como fundadores frente a los recién llegados– que fueron derrotados y ejecutados.

En 1583, de camino a Asunción, Garay fue atacado por los timbúes. Dos años más tarde, su sucesor Alonso de Vera y Aragón –conocido como Cara de Perro para distinguirlo de otros dos capitanes con el mismo nombre– fundó la ciudad de Concepción de Buena Esperanza, más conocida como Concepción del Bermejo, en medio de la región chaqueña. A través de esta ciudad, Paraguay se comunicaba con el Tucumán.

En 1588, finalmente Juan Torres de Vera y Aragón pudo hacerse cargo de la Gobernación del Río de la Plata y del Paraguay. Su primer acto –ese mismo año– fue la fundación de San Juan de Vera de las Siete Corrientes para completar la cadena de puertos que comunicara con España. Estaba ubicada a poca distancia de la unión de los ríos Paraná y Paraguay.

Al año siguiente, Vera y Aragón marchó hacia Charcas y luego a España, donde intentó que se le reconociera como adelantado y que el título fuera hereditario. Tras fracasar en sus intentos, regresaría brevemente a Asunción en 1601, para viajar nuevamente a Charcas, donde fallecería en 1613. Fue el último adelantado del Río de la Plata: el largo conflicto demostró a la Corona que no era conveniente mantener ese tipo de cargos vitalicios.

En 1593, asumió como gobernador del Paraguay y el Tucumán un americano, nacido en Charcas: Hernando Arias de Saavedra, quien pasaría a la historia con el nombre de Hernandarias.

Corriente Colonizadora del Oeste

La región de Cuyo fue explorada por primera vez por Francisco de Villagra, quien llevaba exploradores desde Cuzco hacia Chile. Se cree que cruzó las sierras de Córdoba y pasó por el valle del río Mendoza. En su camino, descubrió la existencia de los indígenas huarpes, que eran menos conflictivos que la mayoría de sus vecinos.

Después de que la provincia del Tucumán pasara a depender directamente del virrey del Perú, los gobernantes de Chile no dejaron de intentar expandirse al este de los Andes. En marzo de 1561, Pedro del Castillo fundó la ciudad de Mendoza. Al año siguiente, Juan Jufré cruzó el valle de Uspallata y llegó a la casi abandonada Mendoza, donde fundó oficialmente la ciudad de «Resurrección». Aunque la fundación fue efectiva, prevaleció el nombre anterior. Luego se trasladó al valle de Ullum, donde en junio de 1562 fundó San Juan de la Frontera. Dos años más tarde, la cuenca de los ríos Mendoza, Tunuyán y San Juan –más un territorio adicional no bien delimitado hacia el norte y el este– pasaron a formar el Corregimiento de Cuyo, que dependía de la Capitanía General de Chile, con capital en San Juan.

En 1593, el corregidor de Cuyo era Luis Jufré de Loaysa y Meneses, hijo de Juan Jufré. Ese año, una inundación causada por el río San Juan obligó a trasladar la ciudad 25 cuadras al sur. Según un cronista, era «un rancherío que no se diferenciaba mucho del caserío huarpe». La capital del corregimiento se trasladó a Mendoza.

Jufré también reinició la organización del trabajo de los indígenas de lengua huarpe que vivían fuera de los valles principales, lo que fijó los límites del corregimiento de acuerdo con los límites de las poblaciones huarpes. Dado que también había poblaciones huarpes en la zona de la sierra de San Luis y el valle del río Conlara, dirigió una expedición a la zona. Allí fundó en 1594 la ciudad de San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco. Como el objetivo era establecer derechos sobre la zona, la ciudad fue pronto abandonada. Pero fue definitivamente refundada en 1596, siendo conocida como «San Luis de la Punta de los Venados».

Durante los primeros años, la región de Cuyo vivió aislada de la vecina provincia del Tucumán. Solo con la fundación de San Luis, la región de Cuyo comenzó a tener relaciones comerciales estables con las ciudades del Tucumán, especialmente con Córdoba y La Rioja. Sin embargo, la región seguiría siendo parte de Chile durante ciento ochenta años más.

La función principal de Cuyo era proveer de indígenas huarpes pacíficos para trasladarlos a Santiago de Chile, donde eran organizados para el trabajo, inicialmente para la extracción de oro y luego para la agricultura. Varias fuentes indican que fue una de las etnias más duramente tratadas por los conquistadores, quienes dispusieron de ellos prácticamente como personas sometidas a trabajo forzado. Para la época de la independencia de Argentina, los huarpes prácticamente se habían extinguido como etnia, aunque algunos pobladores de las lagunas de Guanacache y otras zonas, descendientes de huarpes, conservaban ciertas formas de vida relacionadas con esa etnia, y en su mayoría conservaban apellidos de ese origen.

Exploraciones Europeas en la Patagonia

Simón de Alcazaba también viajó al actual territorio argentino acompañado de un grupo llamado «los leones». A principios de 1535, la expedición llegó al golfo de San Jorge –actual provincia de Chubut– donde fundó el fuerte denominado Nueva León. Desde allí realizaron varias expediciones que no encontraron ni metales preciosos ni indígenas sedentarios para organizar su trabajo. Varios de ellos fallecieron debido al clima y el terreno difíciles. Finalmente, los pocos sobrevivientes se rebelaron, atacaron a Alcazaba y se embarcaron en uno de sus barcos, dedicándose a la piratería.

Por su parte, Pero Sancho de la Hoz nunca llegó al territorio que le había sido asignado: fue ejecutado en 1547 en Santiago de Chile.

En 1578, el navegante inglés Francis Drake bordeó la Patagonia. Logró cruzar el Estrecho de Magallanes y atacó las costas de Chile y el Perú. En respuesta, el virrey Francisco Álvarez de Toledo encargó al navegante Pedro Sarmiento de Gamboa fortificar el estrecho para evitar que en el futuro fuera cruzado por navegantes extranjeros. Sarmiento de Gamboa llegó a principios de 1580 al estrecho, fundando allí dos fortificaciones sencillas, llamadas Ciudad del Nombre de Jesús –junto al cabo Vírgenes– y Ciudad del Rey Felipe. Pero los asentamientos no tenían medios de subsistencia. Una tormenta arrastró muy lejos de allí el barco en que viajaba Sarmiento de Gamboa, quien fue capturado por barcos ingleses. Casi toda la población de los dos asentamientos del estrecho falleció de hambre. La única excepción fue un marinero, que fue capturado por el navegante Thomas Cavendish, de quien logró escapar frente a las costas peruanas.

La Patagonia no volvería a ver intentos de poblamiento europeo hasta el último cuarto del siglo XVIII.

Corriente Colonizadora del Norte

En 1563, el rey Felipe II decretó la creación de la gobernación del Tucumán, que pasaba a depender de la Audiencia de Charcas. Nombró gobernador a Francisco de Aguirre, quien derrotó a Juan Calchaquí y refundó Londres. Sin embargo, los españoles se mantuvieron alejados de los valles Calchaquíes. En 1565, Diego de Villarroel fundó la ciudad de San Miguel de Tucumán en Ibatín, donde antes había existido Cañete. En 1567, un grupo de españoles rebeldes fundó la ciudad de Nuestra Señora de Talavera, también llamada Esteco.

El sucesor de Aguirre, Jerónimo Luis de Cabrera, buscó independizarse del control de Charcas, orientando la colonización hacia el océano Atlántico para comunicarse directamente con España. Así, en 1573 fundó la ciudad de Córdoba de la nueva Andalucía. Con la idea de abrir un canal de comunicaciones con España, se trasladó al río Paraná, donde planeaba fundar un puerto. Pero al llegar a sus orillas, se encontró con el teniente de gobernador Juan de Garay, proveniente de Asunción, con quien discutió sobre los límites entre el Tucumán y el Río de la Plata. Viendo la superioridad numérica de la gente que traía Garay, regresó a Córdoba sin hacer ninguna fundación en el Paraná. Dos años más tarde fundó San Francisco de Álava donde luego estaría San Salvador de Jujuy, pero esta fue incendiada por los indígenas Omaguacas.

Gonzalo de Abreu y Figueroa, sucesor de Cabrera, lo trató muy mal y le causó la muerte. Después, intentó dos veces fundar una ciudad llamada San Clemente, primero en los Valles Calchaquíes y luego en el valle de Lerma. Fracasado en ambos intentos, tuvo que abandonar nuevamente esa región. Su sucesor, Hernando de Lerma, dedicó los primeros meses de su mandato a arrestar, tratar mal y causar la muerte de Abreu. Solo después marchó al Valle de Lerma, donde fundó finalmente la ciudad de San Felipe de Lerma del Valle de Salta en 1582, a mitad de camino entre los fuertes diaguitas y los también peligrosos omaguacas. Esa ciudad estuvo varias veces a punto de perderse, hasta que un refuerzo traído por el gobernador Juan Ramírez de Velasco la dotó de tropas suficientes para defenderla.

Durante el gobierno de Lerma llegó a Santiago del Estero fray Francisco de Victoria, primer obispo de la Diócesis del Tucumán, cuya sede residiría en Santiago del Estero hasta 1699, cuando sería trasladada a la ciudad de Córdoba. Desde 1590 hasta 1594, San Francisco Solano realizó misiones entre los indígenas más alejados, y también se esforzó por mejorar las costumbres de los colonos españoles.

En 1591, el gobernador Juan Ramírez de Velasco fundó Todos los Santos de la Nueva Rioja. Al año siguiente fundó Madrid de las Juntas, a orillas del río Pasaje, cerca de Salta, y ordenó trasladar allí a toda la población de Esteco. En 1593, su subordinado Francisco de Argañaraz y Murguía fundó San Salvador de Jujuy, en el mismo sitio que anteriormente habían ocupado Nieva y San Francisco de Álava, en el extremo sur de la Quebrada de Humahuaca.

El siguiente gobernador, Fernando de Zárate –el primer gobernador del Tucumán nacido en América– tuvo que enfrentar el levantamiento generalizado de los omaguacas, dirigidos por el cacique Viltipoco, que fueron vencidos con mucha dificultad. Al finalizar el siglo, solo los valles Calchaquíes seguían siendo difíciles de conquistar para los españoles, e incluso se había logrado iniciar la conquista de la Chaco. Durante el siglo siguiente, la primera de estas regiones sería finalmente ocupada, y la segunda se volvería imposible de colonizar durante casi tres siglos.

Como un hecho simbólico que marcaba un cambio de época, en el mismo año de 1593 en que Zárate era nombrado gobernador del Tucumán, otro nacido en América –Hernandarias– era también nombrado gobernador del Río de la Plata.

El Final del Siglo XVI

Al finalizar el siglo XVI, gran parte del territorio de la actual Argentina había experimentado un enorme cambio. La población indígena había comenzado un descenso drástico, que la llegada de nuevos pobladores europeos no lograba compensar. En total, los habitantes de origen europeo y sus descendientes mestizos no sumaban más que unos pocos miles de personas.

La población indígena aún no había iniciado grandes migraciones masivas, y cada grupo estaba ubicado aproximadamente en el mismo sitio donde los habían encontrado los españoles. Sí, en cambio, se habían producido movimientos internos entre los territorios ocupados por grupos, tanto forzados por los españoles –que obligaban a los indígenas a reunirse en un número limitado de pueblos– como huyendo de ellos. Así, gran parte de la población de habla cacana o diaguita se había trasladado a los valles Calchaquíes, donde podía defenderse eficazmente de los conquistadores.

Algunos grupos étnicos estaban formados por un número muy limitado de personas, por lo que la presión de la conquista llevó a su rápida desaparición. Tal fue el caso de los sanavirones, cuya extinción completa data de principios del siglo XVII. Otras comunidades lograron adaptarse bastante rápido a la convivencia con los conquistadores y abandonaron en pocas generaciones sus costumbres y su lengua. Un ejemplo claro es el de los comechingones, cuyo proceso de adaptación se vio facilitado porque no se diferenciaban fácilmente de los «blancos», ya que los hombres tenían barbas.

La población española se limitaba a un conjunto de ciudades, quince en total, dispersas por un enorme territorio de más de un millón de km². Cada ciudad, diseñada en cuadrícula, contaba con una plaza y una iglesia. Las casas de los vecinos principales eran construcciones sencillas de adobe y tejas españolas, con ventanas y postigos de madera, sin vidrios. El resto de la población –y, en las ciudades menores, incluso los vecinos principales– habitaba ranchos de barro y paja, con techo de paja.

Administrativamente, había tres gobiernos: el Tucumán, el Río de la Plata y el corregimiento de Cuyo, que dependía de la Capitanía General de Chile. Las relaciones entre estos territorios eran muy esporádicas, e incluso los contactos entre ciudades no iban mucho más allá de las órdenes de los gobernadores, los traslados militares y las migraciones. El comercio era prácticamente inexistente, e incluso los materiales metálicos y ropas traídas desde España viajaban junto con sus usuarios.

Las actividades económicas principales eran la agricultura y la ganadería. La primera estaba claramente en manos de trabajadores indígenas, organizados para el trabajo. La ganadería, en cambio, era una actividad realizada por propietarios españoles, con ayudantes indígenas. En varias zonas, y muy especialmente en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, la actividad ganadera se limitaba a la caza de ganado cimarrón o salvaje. Las vacas reemplazarían gradualmente al caballo como objeto de esta caza, pero aún faltaba un tiempo para el desarrollo definitivo de las vaquerías.

También existía una actividad industrial, especialmente de productos textiles, que al principio se dedicaba a abastecer internamente a cada ciudad. Sin embargo, desde que en 1569 se registra la primera exportación de productos textiles terminados con destino a Potosí, el comercio en esa dirección aumentaría rápidamente. Ya en 1585, se registró un ingreso de 25.000 pesos en «lienzos de algodón, alfombras, miel, cera y ropa de indígenas». Durante los dos siglos siguientes, gran parte de la economía del Tucumán giraría en torno a este comercio hacia el casi inagotable mercado de Potosí.

Véase también

- Historia de la Argentina

- Surgimiento del Estado Argentino