Conquista y colonización española de la Argentina para niños

|

||

| Argentina parte del Imperio Español | ||

| 1516-1810 | ||

Datos para niños Historia precolombina de Argentina |

||

|---|---|---|

| Poblamiento inicial y paleolítico | ||

| Culturas agroalfareras | ||

| Indígenas | ||

| Argentina parte del Imperio español | ||

| Descubrimiento y conquista de la Argentina | ||

| Gobernación del Tucumán | ||

| Gobernación del Río de la Plata | ||

| Corregimiento de Cuyo | ||

| Virreinato del Río de la Plata | ||

| Argentina parte del territorio mapuche | ||

| Puel Mapu | ||

| Formación del Estado argentino | ||

| Independencia | ||

| Autonomías provinciales | ||

| Organización Nacional | ||

| Argentina moderna | ||

| República conservadora | ||

| Primeras presidencias radicales | ||

| La «Década Infame» | ||

| Argentina contemporánea | ||

| Peronismo y antiperonismo | ||

| Durante el apogeo de la Guerra Fría | ||

| Recuperación de la democracia y globalización | ||

| Kirchnerismo y macrismo | ||

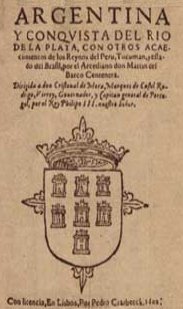

Portada del poema La Argentina y conquista del Río de la Plata de 1602 en que por primera vez se menciona el nombre de la nación.

|

La época colonial en Argentina se refiere al tiempo entre el siglo XVI y principios del siglo XIX. Durante este período, una parte del territorio que hoy conocemos como Argentina fue explorada y colonizada por el Imperio español. Fue en esta época cuando apareció por primera vez la palabra "Argentina" (que significa "país de la plata") para nombrar una región que se extendía desde el Río de la Plata hacia el noroeste. Los españoles a veces usaron los nombres que los pueblos originarios ya daban a las regiones, y otras veces les pusieron nombres nuevos.

La historia colonial de Argentina se divide en tres etapas principales:

- El descubrimiento y la exploración: cuando los españoles llegaron por primera vez y fundaron las ciudades más importantes.

- El período de las gobernaciones: los asentamientos españoles se consolidaron y hubo pocos cambios en el territorio y la economía.

- El período virreinal: que duró hasta la Revolución de Mayo de 1810. En ese momento, el representante español fue expulsado y se formó un gobierno propio. La Guerra de Independencia Argentina se considera parte de la Historia de la Argentina posterior.

Los primeros europeos llegaron a lo que hoy es Argentina en 1516. Fue con la expedición de Juan Díaz de Solís al Río de la Plata. Más tarde, en 1520, la expedición de Fernando de Magallanes ancló en la Bahía de San Julián, en la actual Provincia de Santa Cruz. El Fuerte Sancti Spiritus, fundado en 1527 a orillas del río Paraná, fue el primer asentamiento europeo. La primera exploración del noroeste y centro del país fue la de Diego de Rojas en 1543. Ciudades como Asunción (1537), Santiago del Estero (1553), Córdoba (1573) y Buenos Aires (1536/1580) fueron clave para el establecimiento colonial. Estas ciudades estaban bajo la autoridad de la Monarquía Española y formaban la Gobernación del Río de la Plata. El Imperio español estableció su control sobre varias regiones que hoy forman las catorce provincias de Argentina. Hacia el final del período colonial, se creó el Virreinato del Río de la Plata, que incluía estas provincias y los territorios de las actuales Bolivia, Paraguay y Uruguay.

En 1537, el Papa Pablo III declaró que los pueblos originarios eran personas con derechos. En el Imperio español, la sociedad se unía a través de la fe católica. Durante el primer siglo de colonización, España controló aproximadamente un tercio del actual territorio argentino. Esto afectó mucho a los pueblos originarios. Por esta razón, los colonizadores trajeron personas de África negra para trabajar de forma forzada. En el siglo XVII, se establecieron las Misiones jesuíticas guaraníes. Estas eran comunidades fundadas por la Compañía de Jesús para enseñar la fe y proteger a los guaraníes de la explotación. Las misiones tuvieron éxito en su tarea hasta que, en 1768, el rey español Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas.

Gran parte del territorio argentino y de sus pueblos originarios no estuvo bajo el control español. Esto incluye las regiones del Gran Chaco (con grupos como los wichi y guaycurú) y la mayor parte de la Región pampeana y patagónica (con tehuelches y mapuches). Entre 1560 y 1667, los diaguitas resistieron durante mucho tiempo en el Noroeste argentino en las Guerras Calchaquíes, antes de ser absorbidos por la población criolla.

Durante la mayor parte del período colonial, el territorio argentino formó parte del Virreinato del Perú. Pero en 1776, el rey Carlos III de España creó el Virreinato del Río de la Plata. La ciudad de Buenos Aires fue elegida como su capital. Esto se debió a su creciente importancia comercial y para defenderse mejor de posibles ataques portugueses. También facilitaba el acceso a España por mar.

En el siglo XVIII, el aumento del ganado vacuno y equino salvaje en las llanuras pampeanas dio origen a los gauchos. Eran campesinos independientes que montaban a caballo. Los gauchos desarrollaron una cultura propia y lucharon en la Guerra de la Independencia Argentina. También se enfrentaron a los dueños de las estancias por el acceso a la tierra y el ganado. Esta abundancia de ganado también llevó a que los pueblos originarios del Chaco, la Pampa y la Patagonia adoptaran el caballo. Esto generó conflictos intermitentes por los recursos ganaderos con la población española y criolla.

Hasta mediados del siglo XIX, gran parte de la Patagonia y las Pampas estuvieron bajo el control de diferentes pueblos originarios. Entre ellos, los chonks y mapuches en la Patagonia, y los ranqueles en la llanura pampeana. De igual forma, la mayor parte de la región chaqueña no fue colonizada por los europeos. Permaneció habitada por pueblos como los qoms y wichis hasta principios del siglo XX. La población originaria que vivía en asentamientos fijos fue sometida a relaciones de dependencia con los españoles. Con el tiempo, muchos se mezclaron con la población criolla. Sin embargo, este proceso no fue total, como se vio en la participación de pueblos del Noroeste argentino en el gran levantamiento indígena de 1780.

Contenido

- La llegada de los españoles (1516-1593)

- La vida en la colonia: entre la conquista y el virreinato

- ¿Cómo era la educación en la época colonial?

- El comercio no oficial

- Las Guerras Calchaquíes entre españoles y diaguitas

- La influencia de los jesuitas hasta su expulsión (1585-1767)

- La Gobernación del Río de la Plata

- ¿Cómo era la economía colonial?

- ¿Cómo era la sociedad colonial?

- ¿Qué era el sistema de grupos sociales?

- Conflictos con Portugal

- El Virreinato del Río de la Plata

- Galería de imágenes

- Véase también

La llegada de los españoles (1516-1593)

¿Cómo llegaron los primeros europeos a Argentina?

En la historia argentina, "descubrimiento" se usa para referirse a la primera vez que una expedición europea llegó a algún lugar del actual territorio. Esto, aunque ya hubiera sido habitado por otros pueblos.

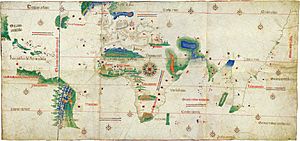

Los primeros europeos que llegaron a esta zona buscaban una ruta hacia Asia. En ese tiempo, América era vista como un obstáculo entre España y las riquezas de Asia. Además, la zona estaba cerca de la Línea de Tordesillas. Esta línea, establecida por el papa, dividía el mundo entre España y Portugal. Por eso, era una frontera importante y aún no ocupada.

Se sabe con seguridad que el navegante Juan Díaz de Solís llegó en 1516 al estuario del Río de la Plata. Lo llamó Mar Dulce. Desembarcó primero en la Isla Martín García y luego en la costa del río Uruguay. Allí, fue atacado por un grupo de indígenas.

En 1519 y 1520, Fernando de Magallanes, en su famoso viaje alrededor del mundo, recorrió toda la costa de la actual Argentina. Llegó al estrecho que lleva su nombre el 21 de octubre de 1520. Durante su viaje, se encontró con los Tsonk, a quienes llamó Patagones por su altura. Se cree que algunas de sus naves, desviadas por una tormenta, pudieron haber llegado a las Islas Malvinas. Antonio Pigafetta, quien viajaba con Magallanes, escribió las primeras descripciones geográficas de la región.

En 1526, el italiano Sebastián Gaboto zarpó de España buscando llegar a las islas Molucas. Al llegar a la Isla de Santa Catarina, se encontró con guaraníes que le contaron la leyenda del "Rey Blanco". Este rey vivía en un país tan rico en plata que estaba cubierto de ella. Según los guaraníes, se podía llegar a esas tierras por el ancho río que había descubierto Solís.

En abril de 1527, Gaboto entró al Río de la Plata. El 6 de abril, estableció una pequeña fortaleza llamada San Salvador en el actual Uruguay. Allí encontró a Francisco del Puerto, un sobreviviente de la expedición de Solís, quien confirmó la existencia de un "Imperio de Plata" río arriba. El 9 de junio de 1527, Gaboto fundó el fuerte Sancti Spiritu. Este fue el primer asentamiento europeo en el actual territorio argentino, cerca de la actual Coronda, en la Provincia de Santa Fe. Desde allí, Gaboto envió expediciones. Una de ellas, al mando de Francisco César, llegó a unas "sierras" (probablemente las Sierras de Córdoba) donde encontraron un pueblo que cuidaba "carneros de la tierra" (auquénidos) y tenía objetos de plata.

Gaboto navegó por el río Paraná y luego por el río Paraguay. Se encontró con otro explorador español, Diego García de Moguer, quien había llamado al estuario Río de la Plata. Ambos exploradores se retiraron a España, donde difundieron las noticias sobre el "Rey Blanco" y el "Río de la Plata". Esto hizo que Portugal y España aceleraran sus planes para tomar posesión de la región.

La colonización del Río de la Plata

Después de la Conquista del Perú, la corona española dividió las tierras de Sudamérica en "capitulaciones" en 1534. Pedro de Mendoza llegó al Río de la Plata en febrero de 1536 y fundó el Real y Puerto de Santa María del Buen Ayre. Se cree que la ciudad se estableció en el actual Parque Lezama de Buenos Aires. Al principio, la relación con los pueblos pampas y querandíes fue buena, pero pronto se volvió tensa. Los españoles demandaban alimentos que los pueblos nómadas no podían dar. La ciudad sufrió escasez de alimentos.

Un ayudante de Mendoza, Juan de Ayolas, navegó por el río Paraná y fundó el fuerte Corpus Christi. Más al norte, en Paraguay, fundó Candelaria. Desde allí, Ayolas llegó al Alto Perú y descubrió la "Sierra del Plata", que en realidad era el Cerro Rico de Potosí. Potosí se convertiría en el centro económico del dominio español en Sudamérica por su gran riqueza en plata. En su regreso, Ayolas fue atacado por indígenas.

Mientras Ayolas estaba ausente, Domingo Martínez de Irala y Juan de Salazar de Espinosa exploraron el territorio alrededor de Candelaria. Fundaron la ciudad de Asunción en 1537. El gobierno de Asunción eligió a Irala como gobernador. En 1541, Irala ordenó que la población de Buenos Aires se trasladara a Asunción, donde los guaraníes eran numerosos y vivían en asentamientos fijos.

Asunción se convirtió en la base principal para la colonización de casi toda la Cuenca del Plata. Desde allí se fundaron ciudades como Santa Fe de la Vera Cruz en 1573, por Juan de Garay. La tarea de Garay se completó en 1580, cuando fundó la ciudad de Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Ayre, que hoy conocemos como Buenos Aires.

La colonización de Cuyo

La región de Cuyo fue explorada por primera vez por Francisco de Villagra. Se cree que cruzó las Sierras de Córdoba y pasó por el valle del río Mendoza. Descubrió a los indígenas huarpes, que eran menos guerreros que otros pueblos vecinos.

En marzo de 1561, Pedro del Castillo fundó la Ciudad de Mendoza. Tres años después, se convirtió en la capital del Corregimiento de Cuyo, que dependía de la Capitanía General de Chile. En junio de 1562, Juan Jufré fundó San Juan de la Frontera. Su hijo, Luis Jufré de Loaiza y Meneses, fundó San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco en 1594, que luego fue refundada en 1596.

Durante más de un siglo, Cuyo estuvo aislada. Su función principal era proveer de indígenas huarpes para trabajar en Santiago de Chile. Los huarpes fueron tratados de forma muy dura. Para la época de la independencia de Argentina, los huarpes como grupo étnico ya no existían, aunque algunos pobladores conservaban sus apellidos y costumbres.

Exploraciones en la Patagonia

Simón de Alcazaba llegó al Golfo San Jorge (actual Provincia de Chubut) a principios de 1535. Fundó el fuerte Nueva León y realizó varias expediciones. Sin embargo, debido al clima y el terreno difíciles, los sobrevivientes se rebelaron, mataron a Alcazaba y se dedicaron a la piratería.

En 1578, el navegante inglés Francis Drake bordeó la Patagonia. Logró cruzar el Estrecho de Magallanes y atacó las costas de Chile y Perú. En respuesta, el virrey Francisco de Toledo encargó a Pedro Sarmiento de Gamboa fortificar el Estrecho. Sarmiento de Gamboa fundó dos fortificaciones precarias: Ciudad del Nombre de Jesús y Ciudad del Rey Felipe. Pero la gente no tenía cómo sobrevivir y murió de hambre. La Patagonia no volvería a ser poblada hasta finales del siglo XVIII.

La colonización del Tucumán

El interior argentino fue explorado poco después de la conquista del Perú. En 1535, Diego de Almagro recorrió el norte buscando un paso a Chile.

En 1543, Diego de Rojas entró a la región por la Puna de Atacama. Esta expedición es conocida como la "Gran Entrada". Luchando con los indígenas, recorrió las actuales provincias de Salta y Santiago del Estero. Los juríes de Santiago del Estero causaron su muerte. La expedición continuó y llegó al río Paraná. Los exploradores llamaron a la región "Tucumán".

En 1549, llegó una expedición al mando de Juan Núñez de Prado. En 1550, fundó la ciudad de El Barco en la actual Provincia de Tucumán. Poco después, Francisco de Villagra llegó a la región, diciendo que esas tierras pertenecían a Chile. Núñez del Prado trasladó la ciudad a los Valles Calchaquíes. Allí, los indígenas diaguitas atacaron la ciudad, obligando a Núñez del Barco a trasladarla nuevamente en 1552, a orillas del río Dulce. Francisco de Aguirre reemplazó a Núñez del Prado y fundó Santiago del Estero en 1553.

Durante diez años, Tucumán dependió de Chile. En ese tiempo, Juan Pérez de Zurita fundó ciudades como Cañete (Tucumán), Londres y Córdoba del Calchaquí. En 1560, hubo un levantamiento general de los diaguitas en los Valles Calchaquíes, liderado por Juan Calchaquí. Todas las ciudades, excepto Santiago del Estero, fueron despobladas.

El virrey del Perú decidió separar la provincia del Tucumán de Chile. Nombró gobernador a Francisco de Aguirre, quien derrotó a Juan Calchaquí y refundó Londres. En 1565, Diego de Villarroel fundó San Miguel de Tucumán. En 1573, Jerónimo Luis de Cabrera fundó Córdoba de la nueva Andalucía. En 1591, Juan Ramírez de Velasco fundó Todos los Santos de la Nueva Rioja. En 1593, Francisco de Argañaraz y Murguía fundó San Salvador de Jujuy. Al finalizar el siglo, solo los Valles Calchaquíes seguían siendo difíciles de conquistar para los españoles.

La vida en la colonia: entre la conquista y el virreinato

¿Cómo era la educación en la época colonial?

Al principio de la colonización, la educación se enfocaba en la escuela primaria. Estaba a cargo de órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y jesuitas. Se basaba en enseñar la fe cristiana y el uso obligatorio del idioma español.

En 1585, los jesuitas llegaron a Santiago del Estero. En 1587, a Córdoba. En 1588, llegaron los jesuitas que luego fundarían las Misiones jesuíticas guaraníes.

En 1596, se establecieron las primeras escuelas no jesuíticas en el actual territorio argentino. En 1609, unos 150 alumnos asistían a estos lugares. Hubo intentos de ampliar la educación pública. Los gobiernos locales (Cabildos) debían proveer fondos para las escuelas y admitir a alumnos sin recursos.

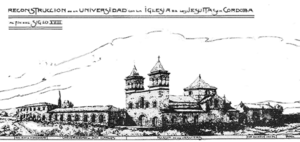

Desde su llegada, los jesuitas hicieron de Córdoba el centro de la Provincia Jesuítica del Paraguay. En 1599, se les entregaron las tierras que hoy se conocen como la Manzana Jesuítica.

En 1613, con apoyo del Obispo Trejo, se fundó la Universidad de Córdoba. Es la más antigua del país y una de las primeras de América. Ese año también se creó la Librería Grande (hoy Biblioteca Mayor), que llegó a tener más de cinco mil libros.

En 1624, se fundó la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Esta universidad tuvo una gran influencia en toda Sudamérica. Las 25 universidades coloniales fundadas por España en América difundieron los avances del Siglo de Oro Español.

Los primeros jesuitas llegaron a Buenos Aires en 1608 y fundaron el Colegio de San Ignacio. En 1675, fundaron el Real Colegio de San Carlos. En 1654, el Cabildo de Buenos Aires encargó a los jesuitas la educación de los jóvenes de la ciudad.

La influencia jesuítica terminó cuando España se enfrentó a Portugal por la Colonia del Sacramento. En 1750, Portugal renunció a esta colonia a cambio de otras zonas. En una de ellas, en el sur, se encontraban siete de las treinta reducciones guaraníes de los jesuitas. Los españoles tuvieron que expulsar a los misioneros, lo que causó un conflicto con los guaraníes que duró once años.

La Expulsión de los jesuitas del Imperio Español de 1767 significó que 2.630 jesuitas tuvieron que dejar América. Esto fue un golpe muy duro para la educación, ya que la mayoría de las instituciones educativas estaban a cargo de ellos.

El comercio no oficial

Los habitantes de Buenos Aires y la zona del río necesitaban comprar productos de Europa, como muebles, ropa y herramientas. Pero no tenían productos para exportar por mar y pagar con dinero. En cambio, la llanura pampeana producía ganado (caballos, mulas y vacas) que era muy valorado en el Perú. Así, se formó un circuito comercial: el ganado viajaba a pie hasta el Alto Perú, se pagaba con plata, y esa plata viajaba a Buenos Aires para comprar productos de Europa.

Sin embargo, este comercio no oficial nunca se estableció de forma normal. Competía con los comerciantes de Lima, que eran el puerto y la capital del Virreinato del Perú. Por eso, en 1594, se prohibió la exportación de metales preciosos desde Buenos Aires, con algunas excepciones para evitar la falta de productos.

Los productos que llegaban al litoral debían cruzar el Atlántico, el Istmo de Panamá y parte del Océano Pacífico. Luego, recorrían más de 5000 km por tierra. Esto hacía que su precio aumentara mucho. Si se lograba evitar la prohibición, se obtenía un gran beneficio. Por eso, Buenos Aires se especializó en el comercio no oficial. Esta fue la principal actividad económica de Buenos Aires colonial, y muchos de sus gobernantes participaron en ella.

El comercio no oficial se hacía de forma bastante abierta. A menudo, un barco extranjero decía tener una avería cerca de Buenos Aires y pedía reparaciones. Pagaba con parte de su carga. Otro sistema era anclar sin declarar la carga, para que fuera confiscada y vendida en subasta pública. El capitán negociaba en secreto la mercancía y la repartía entre los comerciantes locales. Luego, los compradores se presentaban en la subasta y compraban lo que ya habían acordado por un precio muy bajo. Esto se llamó el "comercio no oficial ejemplar".

Muchos comerciantes hicieron grandes fortunas en Buenos Aires. Esto se debía a la necesidad de productos en Tucumán y el Alto Perú. El sistema oficial de comercio era muy costoso. Por otro lado, la resistencia al comercio con extranjeros llevó a ataques al puerto de Buenos Aires. Por eso, fue necesario defender la ciudad. El primer esfuerzo fue la construcción del Fuerte de Buenos Aires.

La mayoría de los gobernantes del Río de la Plata fueron cómplices del comercio no oficial. Sin embargo, algunos intentaron cumplir las leyes reales para evitar la corrupción. El más destacado fue Hernandarias, quien luchó contra los comerciantes no oficiales durante dos décadas. A largo plazo, su lucha fue en vano.

Las Guerras Calchaquíes entre españoles y diaguitas

Durante la conquista, los españoles no lograron entrar en los Valles Calchaquíes. Allí se habían refugiado los diaguitas (o paziocas), una confederación de pueblos agricultores. Estaban unidos por una lengua común, el cacán. Los españoles los llamaron incorrectamente "calchaquíes". Los diaguitas tenían una larga tradición de independencia. Esto, junto con la poca cantidad de españoles en Tucumán, permitió que defendieran su territorio. Estas luchas se conocen como las Guerras Calchaquíes y duraron más de un siglo, comenzando en 1562.

La Primera Guerra Calchaquí estalló en 1562. Fue liderada por el cacique Juan Calchaquí. La confederación logró mantener a los invasores fuera de su territorio, destruyendo tres ciudades españolas. Esta guerra llevó al Rey español a separar Tucumán de Chile en 1563.

La Segunda Guerra Calchaquí duró 7 años (1630-1637) y fue dirigida por el Curaca Chalamín. Los diaguitas volvieron a destruir las ciudades españolas. En 1637, el ejército español capturó y ejecutó a Chalamín. Los habitantes del pueblo diaguita que lideró la guerra fueron trasladados y sometidos a trabajos forzados por los españoles.

La tercera guerra calchaquí duró ocho años (1658-1667). Al principio, un aventurero andaluz, Pedro Bohórquez, se hizo pasar por inca y fue aceptado como líder militar por los diaguitas. Bohórquez organizó un fuerte ejército pazioca y controló la región por varios años. Sin embargo, en 1659 se entregó a los españoles, quienes lo ejecutaron. La confederación continuó la guerra bajo el liderazgo de José Henríquez.

Cuando los quilmes fueron vencidos en 1665, los españoles los trasladaron a una reducción al sudoeste de Buenos Aires. La comunidad quilmes sufrió un rápido descenso de población debido al cambio de ambiente, enfermedades y la explotación. A principios del siglo XIX, la comunidad casi no existía.

La guerra terminó el 2 de enero de 1667. Los españoles decidieron dividir y reubicar a los pueblos pazioca. Después de las guerras calchaquíes, el gobernador de Tucumán, Fernando Mate de Luna, decidió repoblar la región. Fundó oficialmente la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en 1683.

La influencia de los jesuitas hasta su expulsión (1585-1767)

En el Imperio Español, la sociedad se unía a través de la fe católica. Gracias a una declaración del Papa Pablo III en 1537, se reconoció a los indígenas como personas con derechos.

Los jesuitas llegaron a Santiago del Estero en 1585, a Córdoba en 1587, y en 1588 fundaron las Misiones jesuíticas guaraníes. También llegaron al Río Salado para enseñar la fe a los pampas.

Desde su llegada, los jesuitas hicieron de Córdoba el centro de la Provincia Jesuítica del Paraguay. En 1599, se les entregaron tierras para establecerse y comenzar la educación superior. Estas tierras son hoy la Manzana Jesuítica.

Los jesuitas fueron innovadores en la administración de sus propiedades en América. Durante los siglos XVII y XVIII, manejaron grandes complejos agrícolas e industriales. Uno de los más importantes fue la explotación de las minas de Paramillos de Uspallata (Argentina). También compartían parte de las ganancias con los pueblos originarios y trabajadores.

El propósito de estas propiedades era mantener sus universidades (la Universidad de Córdoba fundada en 1613 y la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca en 1624) y colegios, que eran gratuitos. Sin embargo, la riqueza de estos lugares atrajo la atención de las coronas y particulares, lo que a la larga contribuyó a la supresión de la Orden.

En 1603, el gobernador Hernandarias cambió las leyes sobre el trabajo de los pueblos originarios. Promovió la eliminación de sistemas de trabajo forzado. En 1608, se crearon las reducciones jesuíticas y franciscanas en la región del Guayrá (actual Estado de Paraná, Brasil). Las Misiones jesuíticas guaraníes se establecieron en el siglo XVII en territorios del Imperio español.

En 1609, se fundó la primera de las misiones jesuíticas guaraníes. Las treinta misiones se convirtieron en un importante centro económico en el siglo XVIII. Funcionaban como un sistema de organización económica y social diferente al de las colonias cercanas. Su autonomía y la adaptación de la organización social comunitaria de los guaraníes les permitieron subsistir y prosperar. Las misiones eran pueblos indígenas administrados por los mismos guaraníes (bajo la supervisión de los misioneros). La tierra se dividía en tupá mbaé (propiedad de Dios), que era comunitaria, y avá mbaé (propiedad del hombre), para uso familiar. El excedente se comercializaba con las colonias cercanas.

Los jesuitas implementaron un sistema agrícola que los pueblos originarios asimilaron rápidamente. Esta agricultura se complementó con la ganadería, que les proporcionaba carne, leche y cuero. Cada reducción se convirtió en una unidad económica independiente. Como no usaban moneda de metal, funcionaban con un sistema de trueque. Tenían muchas posesiones comunitarias, lo que favorecía un intenso comercio entre las reducciones.

Cada reducción se especializaba en diferentes oficios, como trabajar el hierro y la plata, carpintería, cocina, y hacer sombreros o instrumentos musicales. Desde allí, se promovieron excelentes obras de escultura, pintura y música.

Los principales productos comercializados por las misiones eran la yerba mate, el tabaco, el cuero y las fibras textiles. Sin embargo, las misiones sufrieron ataques de los bandeirantes, grupos de portugueses que se internaban en la selva para capturar indígenas y venderlos como trabajadores forzados. Las Misiones fueron clave en la defensa de Paraguay y el Río de la Plata contra la expansión portuguesa. Después de la Batalla de Mbororé en 1641, se permitió a los indígenas usar armas de fuego. Estos ejércitos misioneros fueron muy útiles en los conflictos entre España y Portugal.

Los jesuitas no solo enseñaron a trabajar y rezar, sino también música y otras artes. Después de la expulsión de los jesuitas, muchos guaraníes se trasladaron a ciudades coloniales como Corrientes, Asunción o Buenos Aires. Allí se destacaron como compositores, músicos, plateros y pintores.

La Compañía de Jesús también se estableció al sur del Río Salado entre 1740 y 1753. Su objetivo era establecer una población permanente en la frontera del virreinato y enseñar la fe cristiana a los indígenas. La primera reducción fue la "Reducción de Nuestra Señora en el Misterio de su Concepción de los Pampas", fundada en 1740. La segunda fue la "Reducción de Nuestra Señora del Pilar de Puelches", fundada en 1746 cerca de la actual Laguna de los Padres. Finalmente, la "Misión de los Desamparados de Tehuelches o de Patagones" fue fundada en 1749. Allí lograron enseñar la fe a muchos indígenas pampas. Los misioneros Tomás Falkner y Florián Paucke recopilaron mucha información sobre las costumbres de los indígenas pampas y guaraníes.

Este desarrollo económico terminó durante el reinado de Fernando VI de España. España se enfrentó a Portugal por la Colonia del Sacramento, que facilitaba el comercio no oficial británico. En 1750, José de Carvajal logró que Portugal renunciara a esta colonia. A cambio, España cedió a Portugal dos zonas en la frontera brasileña, una en la Amazonia y otra en el sur, donde estaban siete de las treinta reducciones guaraníes de los jesuitas. Los españoles tuvieron que expulsar a los misioneros jesuitas, lo que causó un conflicto con los guaraníes que duró once años.

La Gobernación del Río de la Plata

Preocupado por no poder controlar al mismo tiempo la situación política en Asunción y a los comerciantes no oficiales de Buenos Aires, Hernandarias pidió y obtuvo en 1617 la división de su provincia en dos: la Gobernación del Paraguay, con capital en Asunción, y la Gobernación del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Esta última incluía las ciudades de Corrientes, Santa Fe y Concepción del Bermejo.

Concepción del Bermejo había sido un punto de conexión entre Paraguay y Tucumán. Su inclusión en la zona de Buenos Aires y los cambios en la forma de vida de los indígenas del Chaco (con los guaycurúes usando caballos para atacar) llevaron a la rápida decadencia de la ciudad, que fue abandonada en 1631.

Para intentar aumentar los costos y disminuir la demanda de productos de comercio no oficial, en 1622 se estableció una aduana seca en Córdoba. Sin embargo, el comercio no oficial continuó.

¿Cómo era la economía colonial?

Durante la época colonial, y hasta el Reglamento de Comercio Libre de 1778, la economía de Tucumán y Cuyo se dedicaba a producir bienes para los mercados del Alto y Bajo Perú, Buenos Aires y Paraguay. Así, se producían vinos y bebidas de Cuyo, mulas de Córdoba, tejidos de Salta y Tucumán, y carretas de Córdoba y Tucumán. Esto se hacía bajo la protección de España. En el siglo XVIII, bajo los Borbones, la actitud cambió. Se buscó proteger los intereses comerciales de los productores españoles en los mercados de las colonias.

¿Cómo era la sociedad colonial?

La sociedad colonial era diferente según la región. En el interior, había una sociedad con grupos muy marcados. Los dueños de tierras blancos estaban en la cima y tenían el poder en las ciudades. Eran educados y refinados. El campesinado, que era una mezcla de culturas, vivía en condiciones de casi servidumbre. La población de origen africano era muy poca, dedicada casi por completo al servicio doméstico.

En cambio, en el Litoral argentino, y especialmente en Buenos Aires, los dueños de estancias no eran la cima de la sociedad. Eran productores medianos, con un estilo de vida más rudo debido a la ganadería. La élite de Buenos Aires estaba formada por comerciantes, muchos de ellos dedicados al comercio no oficial.

¿Qué era el sistema de grupos sociales?

En el aspecto social, la colonia se organizó en un sistema de castas basado en la idea de "pureza de la sangre". Los españoles consideraban que existían tres "grupos": el "español" o "blanco", el "indio" y el "negro". De la mezcla entre estos tres grupos surgían otros:

- Primer nivel:

* De blanco con negro: mulato. * De blanco con indio: mestizo. * De negro con indio: zambo.

- Segundo nivel:

* De negro con mulato: zambo, grifo o cabro. * De negro con zambo: lobo. * De blanco con mulato: tercerón o morisco. * De blanco con mestizo: cuatralbo, castizo. * De indio con zambo: zambaigo. * De indio con mestizo: tresalbo. * De indio con mulato: mulato prieto. * De negro con zambo: zambo prieto.

- Tercer nivel:

* De blanco con tercerón: cuarterón, albino.

En la cima del sistema estaban los "españoles peninsulares", nacidos en España, y los "españoles americanos" o "criollos", nacidos en América de padres españoles. Estos últimos tenían los mismos derechos que los nacidos en España. Aunque la mezcla de culturas fue común, el sistema legal español castigaba la "mezcla de sangres" que causaba su "impureza". Los indígenas, mestizos, mulatos y personas de origen africano fueron relegados, ocupando estos últimos el lugar más bajo.

España impuso el cristianismo y el idioma castellano en gran parte del actual territorio argentino. También se adoptaron costumbres y modas españolas, y en menor medida, francesas y africanas.

Conflictos con Portugal

La fundación de la Colonia del Sacramento por los portugueses en 1680, justo enfrente de Buenos Aires, aumentó el comercio no oficial. Fue tomada por el gobernador del Río de la Plata José de Garro y luego devuelta a Portugal. Colonia fue tomada de nuevo en 1705 y 1762, pero siempre fue devuelta. En 1724, el gobernador español Bruno Mauricio de Zavala fundó Montevideo para evitar que los portugueses tomaran esa bahía. En 1750, España y Portugal intercambiaron territorios, lo que causó una guerra entre grupos portugueses y guaraníes.

El Virreinato del Río de la Plata

A lo largo del siglo XVIII, los cambios políticos de la Casa de Borbón en el Imperio Español transformaron las dependencias americanas. De "reinos" relativamente autónomos, pasaron a ser "colonias" que dependían totalmente de las decisiones tomadas en España. Una de estas medidas fue la fundación del Virreinato del Río de la Plata en 1777. Este virreinato unió territorios que antes dependían del Virreinato del Perú. Dio una importancia especial a su capital, la ciudad de Buenos Aires, que hasta entonces había sido poco relevante.

En 1776, España dio máxima prioridad a la expulsión de los portugueses del Río de la Plata. Por eso, se decidió crear el virreinato. Pedro de Cevallos fue enviado con un gran ejército, reforzado con guaraníes que estaban acostumbrados a luchar contra los portugueses. Cevallos tomó Colonia y la destruyó. Luego, se firmó el tratado de San Ildefonso en 1777.

La creación del Virreinato del Río de la Plata trajo un gran crecimiento a Buenos Aires. En pocos años, se instalaron la administración virreinal, la Aduana (1778), el Consulado (1794) por iniciativa de Manuel Belgrano, la Audiencia (1785), y escuelas como la Academia de Náutica y la Escuela de Dibujo (1798), también impulsada por Belgrano. El primer periódico, El Telégrafo Mercantil, nació en 1801. La población de la ciudad creció de 9.568 en 1744 a más de 40.000 en 1797 y casi 100.000 en 1810.

Con el virreinato y el comercio libre, se estableció una burocracia a la que solo podían acceder los nacidos en España y los nobles. Aunque en los puestos más bajos se admitía a los criollos de origen europeo sin títulos. El aumento del comercio con España trajo la instalación de varias casas comerciales españolas en la ciudad. Estas competían con los comerciantes criollos, que tenían menos recursos. Así, comenzó una división entre ellos.

En Buenos Aires, en esa época, un tercio de la población era de origen africano. Algunos se dedicaban a tareas domésticas o agrícolas, pero la mayoría aprendía un oficio (como zapatero) o se dedicaba al comercio ambulante, trabajando para sus dueños.

El grupo humano que más definió la colonia en el Río de la Plata, aunque no estuviera en todas las regiones, fue el gaucho. En las pampas, donde la mezcla de culturas era menor y la vida se centraba en la ciudad, el campo tenía un modo de producción particular. Aquellos con ascendencia indígena eran alejados del mundo urbano. Los gauchos eran personas seminómades, que a veces tenían una familia en un lugar fijo, pero la mayoría de las veces se movían, trabajando por temporadas. Desde el siglo XVIII, las autoridades los veían como "vagos y malentretenidos", a quienes había que controlar.

Al principio, la actitud fue eliminar la competencia. En la localidad riojana de Aimogasta se conserva el "olivo histórico". La tradición dice que es el único sobreviviente de la tala ordenada por Carlos III para eliminar la competencia de las aceitunas españolas en el Río de la Plata.

El comercio libre tuvo consecuencias difíciles para la economía del interior de la actual Argentina. Solo algunos sectores, como las bebidas, las carretas y los tejidos de lana, pudieron sobrevivir. Por otro lado, los comerciantes de Buenos Aires tuvieron un gran aumento de actividad. Esto trajo un crecimiento comercial, poblacional y cultural a la capital del nuevo virreinato. El traslado de la aduana seca de Córdoba a Jujuy en 1696 estableció, para siempre, el área económica bajo el dominio de Buenos Aires y la frontera norte de la futura Argentina. En la Pampa, durante la colonia, la principal actividad económica era la ganadería. Al principio, se hacía a través de "vaquerías", grupos que se internaban en la llanura para capturar y desollar ganado salvaje. Cuando este ganado disminuyó, comenzaron las estancias y el ganado marcado. También surgieron las fábricas de sebo y los saladeros.

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Colonial Argentina Facts for Kids

En inglés: Colonial Argentina Facts for Kids