Argentina en el virreinato del Río de la Plata para niños

|

||

| La Argentina virreinal | ||

| 1777 - 1810 | ||

Datos para niños Historia precolombina de Argentina |

||

|---|---|---|

| Poblamiento inicial y paleolítico | ||

| Culturas agroalfareras | ||

| Indígenas | ||

| Argentina parte del Imperio español | ||

| Descubrimiento y conquista de la Argentina | ||

| Gobernación del Tucumán | ||

| Gobernación del Río de la Plata | ||

| Corregimiento de Cuyo | ||

| Virreinato del Río de la Plata | ||

| Argentina parte del territorio mapuche | ||

| Puel Mapu | ||

| Formación del Estado argentino | ||

| Independencia | ||

| Autonomías provinciales | ||

| Organización Nacional | ||

| Argentina moderna | ||

| República conservadora | ||

| Primeras presidencias radicales | ||

| La «Década Infame» | ||

| Argentina contemporánea | ||

| Peronismo y antiperonismo | ||

| Durante el apogeo de la Guerra Fría | ||

| Recuperación de la democracia y globalización | ||

| Kirchnerismo y macrismo | ||

Sudamérica según un mapa del libro de Joachim Heinrich Campe Kolumbus oder die Entdeckung von Westindien (1782). Los límites, sin embargo, son anteriores a la formación del Virreinato del Río de la Plata.

|

El territorio que hoy conocemos como Argentina fue parte del Virreinato del Río de la Plata justo antes de su independencia. Este período abarca desde la creación del virreinato en 1776 hasta la Revolución de Mayo en 1810. Durante estos años, las provincias coloniales de Tucumán y del Río de la Plata, que antes eran independientes, se unieron por primera vez en una sola unidad administrativa. Su capital y centro principal fue Buenos Aires, que sigue siendo la capital y la ciudad más importante de la República Argentina.

El virreinato también incluía los territorios de lo que hoy son Bolivia, Paraguay y Uruguay. Estas regiones se separaron de las Provincias Unidas del Río de la Plata (el primer nombre de Argentina) durante el proceso de independencia, debido a la guerra y a desacuerdos sobre cómo organizar el nuevo país.

Contenido

Orígenes del Virreinato

El Virreinato del Perú y los Cambios Borbónicos

Antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, las provincias del sur de Sudamérica, como Tucumán y el Río de la Plata, dependían del virreinato del Perú. Estas provincias estaban muy lejos de la capital del Perú, Lima, y de los centros de justicia como la Real Audiencia de Charcas. Eran regiones con poca población y no aportaban mucho a la economía del imperio español.

A mediados del siglo XVIII, los reyes de España, de la familia Borbón, decidieron hacer grandes cambios para controlar mejor sus territorios. Querían que las colonias funcionaran de manera más eficiente para beneficiar a España. Esto significaba que el gobierno sería más profesional y que las colonias se enfocarían en satisfacer las necesidades de la metrópoli.

Estos cambios se aceleraron después de las derrotas de España en la Guerra de los Siete Años. El rey Carlos III decidió mejorar la defensa de las colonias. Se crearon nuevas divisiones administrativas llamadas "intendencias" en toda América. Para gobernar estas nuevas áreas, se eligió a oficiales del Ejército y la Marina, que eran muy leales a la Corona.

Las reformas económicas buscaban aumentar la recaudación de impuestos y el comercio con América. Se quería que América fuera un mercado exclusivo para los productos españoles. También se prohibieron algunas producciones locales que pudieran competir con lo que venía de España. Además, se reforzó la vigilancia para combatir el contrabando, que afectaba mucho los ingresos de la Corona.

En 1771, un funcionario de la Audiencia de Charcas, Tomás Álvarez de Azevedo, sugirió crear un nuevo virreinato. Argumentó que las provincias del sur estaban muy lejos de las autoridades y necesitaban un gobierno más cercano. Propuso que este nuevo virreinato incluyera Paraguay, el Río de la Plata, Tucumán y Cuyo, con su propia corte de justicia.

La Expulsión de los Jesuitas

En el ámbito educativo y religioso, la Compañía de Jesús (los jesuitas) tenía una gran influencia. Ellos dirigían muchas escuelas y la única universidad en la región, ubicada en Córdoba. También poseían muchas tierras y administraban reducciones de indígenas, especialmente las treinta misiones guaraníticas. Estas misiones eran famosas por su buena organización social y económica, y por proteger a los indígenas de la explotación.

Una crisis importante ocurrió en las misiones guaraníticas. En 1750, España y Portugal firmaron un tratado que cedía siete pueblos guaraníes a Portugal. Los jesuitas recibieron la orden de trasladar a los indígenas, pero estos se negaron y se enfrentaron a españoles y portugueses en la guerra Guaranítica. Los guaraníes fueron derrotados y sus pueblos sufrieron daños. Aunque el tratado se anuló, la Corona española vio esta rebelión como muy peligrosa y acusó a los jesuitas de haberla impulsado.

Por esta razón, y por otros conflictos con el rey Carlos III, todos los jesuitas del imperio español fueron arrestados y expulsados entre 1767 y 1768. En las provincias del Río de la Plata, Tucumán y Paraguay, el gobernador Francisco de Paula Bucarelli ejecutó la orden con gran severidad.

Las propiedades de los jesuitas, incluyendo sus escuelas y misiones, pasaron a manos del rey y luego fueron vendidas. Muchas de sus instituciones educativas, como la Universidad de Córdoba, fueron administradas por otras órdenes religiosas o por el Estado. Bajo la administración estatal, la economía de las misiones se desorganizó, y muchos guaraníes se fueron a otras regiones o ciudades.

El Río de la Plata y Brasil

Desde el principio, los límites entre las colonias de España y Portugal en Sudamérica fueron imprecisos. Portugal, con su colonia de Brasil, se expandió rápidamente hacia el sur y el interior. A partir de 1640, los portugueses presionaron sobre las gobernaciones del Río de la Plata y Paraguay, y sobre las misiones jesuíticas. Aunque los españoles y guaraníes lograron detener su avance en la batalla de Mbororé (1641), los portugueses continuaron avanzando por la costa.

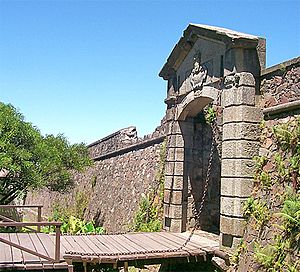

Fundaron la Colonia del Sacramento en la orilla norte del Río de la Plata en 1680 y Río Grande en 1737. En respuesta, los españoles fundaron Montevideo en 1726. La lucha por Colonia fue constante. En 1762, el gobernador del Río de la Plata, Pedro de Cevallos, ocupó Colonia y Río Grande. Sin embargo, España tuvo que devolverlas a Portugal tras la Guerra de los Siete Años.

Los portugueses continuaron su avance, ocupando la orilla norte de Río Grande en 1767 y atacando misiones en el este de la actual Bolivia. Esta situación amenazaba las posesiones españolas en la cuenca del Plata. En 1776, los portugueses recuperaron Río Grande.

Además de la amenaza portuguesa, había exploraciones de holandeses y británicos en la Patagonia. Las islas Malvinas fueron ocupadas por Francia y luego por Inglaterra, lo que preocupaba a España por el control del Estrecho de Magallanes. Aunque España controló las Malvinas desde 1766, la región del Río de la Plata no tenía suficientes recursos para defender la Patagonia.

Cevallos y la Creación del Virreinato

Nombramiento del Primer Virrey

El rey Carlos III pidió a Pedro de Cevallos, entonces gobernador de Madrid, un plan para responder a la agresión portuguesa. Cevallos propuso un plan militar detallado. El rey aprobó parte de su plan y, por una orden real del 25 de julio de 1776, nombró a Cevallos al mando de las tropas.

Pocos días después, Cevallos fue notificado de que también sería el primer virrey del recién creado Virreinato del Río de la Plata. Esta creación fue provisional al principio, con el objetivo principal de la misión militar de Cevallos. La orden real del 1 de agosto de 1776 lo nombró Virrey, Gobernador y Capitán General de varias provincias, incluyendo Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Potosí, y otras, así como los territorios de Mendoza y San Juan.

La escuadra de Cevallos zarpó de Cádiz el 13 de noviembre de 1776. Recibió la orden de tomar primero la isla Santa Catarina antes de continuar hacia el Río de la Plata.

Campaña contra Portugal

El 20 de febrero de 1777, la escuadra de Cevallos llegó a la isla Santa Catarina y la ocupó sin resistencia. El 30 de marzo, Cevallos continuó hacia el sur. El 22 de mayo, sus barcos desembarcaron tropas cerca de Colonia, y sitiaron la ciudad. Colonia fue ocupada el 5 de junio, y Cevallos ordenó destruir sus fortificaciones, siguiendo las instrucciones del rey.

Después de capturar Colonia, Cevallos avanzó hacia Río Grande de São Pedro. Sin embargo, el 4 de septiembre de 1777, recibió un mensaje de Carlos III ordenando el cese de las hostilidades. Esto se debió a la muerte del rey de Portugal, José I, y la ascensión de María I, sobrina de Carlos III.

El 1 de octubre, España y Portugal firmaron el Tratado de San Ildefonso. España obtuvo la soberanía sobre Colonia del Sacramento, la isla San Gabriel y las Misiones Orientales. A cambio, España renunció a la isla de Santa Catarina y al territorio de Río Grande. España también recibió las islas de Annobón y Fernando Poo en África.

Una vez terminadas las hostilidades, Cevallos llegó a Buenos Aires el 15 de octubre de 1777. Poco después, recibió la orden de regresar a España.

Comercio Libre y Organización Interna

Desde su fundación en 1580, Buenos Aires había competido con Lima por el comercio. Lima, la capital del Virreinato del Perú, había prohibido el comercio a través del puerto de Buenos Aires o lo había limitado mucho. Sin embargo, el abaratamiento de los viajes por el Atlántico y la pérdida del control comercial español en el Pacífico hicieron que España cambiara su política. La creación del virreinato significó la liberación del comercio con España y el fin de los privilegios de Lima.

Cevallos aconsejó al rey que el virreinato fuera permanente. El 27 de octubre de 1777, se aprobó el Reglamento de Libre Internación, que eliminó prohibiciones e impuestos sobre el movimiento de mercancías dentro del virreinato. Además, el virrey prohibió la extracción de plata de Potosí hacia el Virreinato del Perú.

Los puertos del virreinato, especialmente Buenos Aires y Montevideo, se beneficiaron del Reglamento de libre comercio de 1778. Este reglamento no significaba comerciar con todos los países, sino eliminar los privilegios de algunos puertos españoles y permitir el comercio entre cualquier puerto de América española y España. Esto impulsó el comercio y la economía del virreinato.

Antes de regresar a España, Cevallos fundó algunos fuertes en la frontera sur para protegerse de los indígenas. El 21 de marzo de 1778, Carlos III confirmó la continuidad del Virreinato del Río de la Plata y nombró a Juan José de Vértiz y Salcedo como sucesor de Cevallos. Cevallos partió de Montevideo el 30 de junio de 1778.

Vértiz y la Organización del Virreinato

Administración Pública

La autoridad del virrey Vértiz no era tan absoluta como la de Cevallos. La justicia dependía de la lejana Audiencia de Charcas, y los gobernadores de provincia tenían cierta autonomía. Además, Vértiz no podía gastar dinero sin la autorización del intendente de la Real Hacienda, Manuel Ignacio Fernández, quien solo respondía al rey. A pesar de esto, las relaciones entre ambos fueron buenas.

El funcionario más importante que dependía directamente del virrey era el secretario del virreinato, cargo que Vértiz le dio a Rafael de Sobremonte. La burocracia creció mucho: de catorce empleados públicos en Buenos Aires en la época de la expulsión de los jesuitas, pasaron a ochenta y tres en 1779. Los puestos más importantes eran ocupados por militares, que estaban bajo una ley especial y no bajo la autoridad de la Audiencia. La mayoría de estos cargos eran para españoles nacidos en la península, aunque muchos se casaron con mujeres de la región.

La administración se sostenía principalmente con la plata de Potosí, el comercio a través del puerto de Buenos Aires, y el monopolio real sobre el tabaco y los naipes. Vértiz también duplicó la alcabala, un impuesto sobre el consumo, y tomó el control de la sisa, un impuesto que antes recaudaban los cabildos locales.

La Capital: Buenos Aires

Buenos Aires, la "pequeña aldea" nombrada capital del virreinato, era una ciudad desordenada, construida principalmente con barro y adobe. Solo las calles del centro, alrededor de la plaza principal, tenían cierto orden. No había alumbrado público ni recolección de basura, y el suministro de agua potable era deficiente.

El virrey Vértiz se propuso transformar Buenos Aires en una ciudad digna de su nombre. Aunque él dio el impulso inicial, fue el gobernador intendente de Buenos Aires, Francisco de Paula Sanz, quien codificó las normas para la ciudad. Se prohibió arrojar basura a la calle, se obligó a construir las casas en línea con la calle, se organizó el alumbrado con velas y se empedraron las calles céntricas.

Durante el mandato de Vértiz, se inauguró el Teatro de la Ranchería en 1783, donde se representaron obras españolas y la primera obra de teatro escrita en Argentina, Siripo. También se inició la construcción de la primera plaza de toros de Buenos Aires.

Otro avance importante fue la instalación de la primera imprenta en la ciudad en 1780. Esta imprenta, que había sido de los jesuitas en Córdoba, fue trasladada a Buenos Aires. Su principal función era imprimir documentos oficiales, cartas a las ciudades del interior, y textos educativos como silabarios y cartillas. Los pocos beneficios que generaba esta imprenta se destinaban a la Casa de Niños Expósitos, por lo que se la llamó Real Imprenta de Niños Expósitos. Era la única imprenta en todo el virreinato.

En 1779, Vértiz creó la Casa de Niños Expósitos (un orfanato) en un edificio que había sido de los jesuitas. Este orfanato se sostenía con los ingresos de la imprenta y otras obras de caridad. A fines del siglo XVIII, albergaba a más de 150 niños. También fundó una Casa de Corrección para mujeres que necesitaban ayuda, donde se les ofrecían trabajos para que pudieran rehacer sus vidas.

Exploración y Colonización de la Patagonia

Uno de los objetivos del virreinato era asegurar la soberanía española sobre la Patagonia. En 1778, una orden real envió una expedición para fundar puertos en la bahía San Julián y en la "bahía Sin Fondo" (posiblemente el golfo San Matías o la desembocadura del río Negro). El objetivo era defender las costas de posibles invasiones y encontrar una ruta fluvial hacia el Pacífico. En enero de 1779, se fundó el Fuerte y Puerto de San José de la Candelaria en la península Valdés.

Desde el Fuerte San José, Francisco de Biedma fundó la villa de Nuestra Señora del Carmen en la orilla sur del río Negro en 1779. Una inundación obligó a trasladarla a la orilla norte, dando origen a la actual ciudad de Carmen de Patagones. En la orilla izquierda se instalaron agricultores, formando lo que hoy es Viedma. Biedma exploró el río Negro hasta la confluencia de los ríos Limay y Neuquén en 1783. Carmen de Patagones creció rápidamente con la llegada de colonos y el comercio con los indígenas tehuelches y puelches.

Carmen de Patagones fue la única instalación colonial duradera en la Patagonia occidental. Otras fundaciones, como las de Puerto San Julián y Puerto Deseado, fracasaron. Hubo varias expediciones de exploración, como las de Alejandro Malaspina, que exploró las costas patagónicas y malvinenses.

Las islas Malvinas permanecieron bajo control español durante todo el período, con gobernadores nombrados por el virrey en Puerto Soledad. Las islas estuvieron ocupadas por los españoles hasta enero de 1811.

Rebeliones Indígenas

La rebelión de Túpac Amaru en 1780 fue el levantamiento indígena más grande del período colonial. Amenazó a los virreinatos del Perú y del Alto Perú, donde también actuó el líder aimara Túpac Catari.

En el norte de la actual Argentina, hubo un pequeño levantamiento indígena que controló la Puna meridional por un tiempo, cortando las comunicaciones con el Alto Perú. Aunque un grupo de rebeldes avanzó hacia San Salvador de Jujuy, fue derrotado sin dificultad.

Una revuelta indígena relacionada con estas, liderada por un soldado criollo, sí representó una amenaza para Jujuy. Los indígenas del Chaco sitiaron la ciudad, pero fueron defendidos por Gregorio de Zegada en una batalla en el río Blanco.

En 1779, se fundó una reducción franciscana llamada Nuestra Señora de las Angustias del Zenta, donde se introdujeron cultivos como la vid y la caña de azúcar. Esta misión casi fue destruida en el levantamiento de 1781, pero sobrevivió. En 1794, se fundó la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, la última ciudad colonial fundada oficialmente en Argentina, con su propio cabildo y autoridades.

Las Intendencias

El 5 de agosto de 1777, se crearon las gobernaciones militares de Moxos, Chiquitos y la isla Santa Catarina (esta última desapareció al ser devuelta a Portugal). También existía el gobierno de las Misiones Guaraníes. La idea era dividir el virreinato en intendencias, pero esto tardó varios años.

El 28 de enero de 1782, el rey aprobó la Real Ordenanza de Intendentes de Ejército y Provincia, que dividió el Virreinato del Río de la Plata en ocho intendencias o provincias. Estas incluían la intendencia general de Buenos Aires (que abarcaba las actuales provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y parte de Uruguay), la intendencia del Paraguay, la de Tucumán (con capital en San Miguel de Tucumán), y varias en el Alto Perú (Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Charcas y Potosí). También se creó la intendencia de Cuyo, con capital en Mendoza.

Los gobiernos militares de Misiones, Moxos, Chiquitos y Montevideo eran autónomos y dependían directamente del virrey.

En 1783, el rey aceptó una nueva división del territorio. La intendencia de Santa Cruz de la Sierra se trasladó a Cochabamba. La antigua gobernación del Tucumán se dividió en dos: la intendencia de Salta del Tucumán (con capital en ciudad de Salta) y la intendencia de Córdoba del Tucumán, que incluía Córdoba, La Rioja y Cuyo.

Los primeros ocho gobernadores intendentes fueron nombrados el 22 de agosto de 1783, y asumieron sus cargos el 24 de diciembre de 1783.

En 1782, el gobierno de las Misiones se dividió entre las intendencias de Buenos Aires y Paraguay. El departamento de Yapeyú se destacó por su expansión, fundando estancias ganaderas y un puerto sobre el río Uruguay, cerca de la actual ciudad de Salto (Uruguay).

La organización social y política de la América española giraba en torno a las ciudades. En 1783, el oficial Tomás de Rocamora fundó varias villas en lo que hoy es la provincia de Entre Ríos, como Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, todas bajo la autoridad de Buenos Aires.

El Marqués de Loreto

El 13 de agosto de 1783, el mariscal Nicolás del Campo, segundo marqués de Loreto, fue nombrado tercer virrey del Río de la Plata. Asumió el gobierno el 7 de marzo de 1784. Su gestión fue metódica y se centró en mejorar el sistema de correos, aumentar las siembras de trigo y organizar la matanza de ganado.

La Real Audiencia de Buenos Aires

A pesar de que Buenos Aires era la capital del virreinato, todas las provincias seguían dependiendo judicialmente de la Real Audiencia de Charcas, lo que causaba problemas por las largas distancias. Para solucionar esto, el rey creó la Real Audiencia de Buenos Aires por decreto del 25 de julio de 1782.

La Audiencia fue instalada el 8 de agosto de 1785. Su territorio abarcaba las intendencias de Buenos Aires, Paraguay, Córdoba del Tucumán y Salta del Tucumán, así como las gobernaciones de Misiones y Montevideo.

Sus funciones principales eran judiciales: actuaba como tribunal de apelación para juicios de alcaldes y gobernadores, y en algunos casos, como tribunal de primera instancia. También tenía funciones políticas: si el virrey fallecía, la Audiencia asumía el mando político de forma temporal.

Fronteras Interiores

Durante el siglo y medio anterior, las relaciones entre los indígenas de la Pampa y la Patagonia y los españoles habían sido esporádicas. Ambos cazaban ganado salvaje. Sin embargo, la disminución del ganado salvaje y el aumento de la población indígena llevaron a conflictos. Los indígenas, influenciados por los araucanos de Chile, comenzaron a atacar las estancias españolas en expediciones llamadas malones.

El virrey Vértiz ordenó organizar la frontera con una serie de guardias y fortines a lo largo del río Salado. Se fundaron o reconstruyeron fuertes que dieron origen a ciudades actuales como Chascomús, Ranchos, Lobos, Navarro, Mercedes y San Antonio de Areco.

Aunque se firmó un tratado de paz en 1782, algunos grupos indígenas, como los ranqueles, continuaron atacando las estancias. La frontera de Mendoza también se estabilizó con ataques y tratados de paz, lo que permitió la fundación del fuerte San Rafael del Diamante en 1805.

Las fronteras del Chaco eran más difíciles de defender. Los indígenas chiriguanos, mocovíes y abipones saqueaban las estancias. Fuertes como Ledesma y Santa Bárbara intentaban detener los ataques.

La defensa en la frontera de Buenos Aires estaba a cargo de los Blandengues de Buenos Aires, un cuerpo de milicias que fue reformado y reconocido como fuerza militar durante el virreinato de Vértiz. En 1792, el virrey Arredondo creó los Blandengues de Santa Fe para defender las fronteras de la Pampa y el Chaco.

Frontera con Portugal

El Tratado de San Ildefonso de 1777 estableció una línea fronteriza entre el Virreinato del Río de la Plata y Brasil. Sin embargo, la identificación de muchos ríos en el terreno era conflictiva, lo que causaría grandes disputas.

Durante siete años, debido a la guerra de Independencia de los Estados Unidos, la fijación de límites se detuvo. En 1784, se acordó reunir las comisiones demarcadoras.

El ingeniero militar Félix de Azara fue parte de la comisión española. Ante la ausencia de los portugueses, Azara exploró la región entre el Atlántico y el río Iguazú, levantando planos y asignando nombres a las corrientes de agua. Diego de Alvear y Ponce de León se encargó de la zona entre los ríos Paraná y Paraguay. Ambos exploradores también realizaron estudios de botánica, ornitología y antropología. Sin embargo, la demarcación no llegó a un acuerdo en los ríos en disputa, y los desacuerdos continuaron hasta la guerra de 1801.

El Interior y las Intendencias

Durante la gestión del Marqués de Loreto, se terminaron de establecer las intendencias en el interior del virreinato. En la intendencia de Buenos Aires, el propio virrey asumió la intendencia en 1788, una práctica que continuarían todos los virreyes.

Rafael de Sobremonte, gobernador de la intendencia de Córdoba del Tucumán, fue un gobernante metódico y brillante. Construyó una acequia para llevar agua a la ciudad, defensas contra las crecidas del río Suquía, una escuela gratuita, un hospital de mujeres y el Paseo de la Alameda. También mejoró la administración de justicia y embelleció plazas y edificios públicos. Estableció fortines para defender villas como La Carlota y Río Cuarto. Mendoza también se benefició de sus iniciativas.

Andrés Mestre, gobernador de Salta del Tucumán, también fue un gobernante progresista. Organizó una expedición al Gran Chaco y confirmó tratados de paz con los indígenas. Su principal preocupación fue embellecer y mejorar la urbanización de Salta, a la que hizo capital de la intendencia. Reconstruyó el cabildo y mejoró la administración en los pueblos rurales.

Un cambio importante ocurrió el 5 de junio de 1784, cuando se creó la intendencia de Puno con territorios que antes pertenecían a Cuzco, pasando a la jurisdicción de Charcas.

Arredondo

Nicolás Antonio de Arredondo asumió como virrey en diciembre de 1789. Fue el último virrey en completar su mandato de cinco años y el más joven al asumir, con 49 años. Había sido gobernador de Santiago de Cuba y presidente de la Real Audiencia de Charcas.

Sus principales preocupaciones estuvieron relacionadas con la Revolución Francesa. Estableció una estricta censura para evitar la difusión de ideas revolucionarias. Autorizó la entrada de barcos británicos en Buenos Aires y Montevideo, ya que Gran Bretaña era aliada de España contra los franceses. Al mismo tiempo, fortificó Montevideo, Maldonado y la isla Gorriti ante posibles ataques de Portugal, un aliado inestable. También reforzó la frontera terrestre con las posesiones portuguesas, creando una Comandancia General y fundando pueblos como Rocha y Río Branco.

La revolución francesa obligó a abrir el comercio a los barcos británicos, especialmente los que traían esclavos de África a cambio de plata. Durante la alianza con Inglaterra, hubo un gran ingreso de esclavos por el puerto de Buenos Aires, muchos de los cuales fueron trasladados al interior o a Chile. Cuando las alianzas cambiaron en 1796, los barcos británicos fueron reemplazados por franceses, y los británicos se dedicaron al contrabando.

Durante su mandato, el virreinato alcanzó sus niveles económicos más altos. Los ingresos de la Aduana llegaron a su máximo, y los envíos de plata desde Potosí superaron el millón y medio de pesos. La mayor parte de estos ingresos se gastaban en fuerzas militares y en gastos municipales en Montevideo y Buenos Aires. Arredondo también hizo construir un "palacio" dentro del Fuerte de Buenos Aires, que hasta entonces había sido una simple fortaleza.

Educación y Cultura

Hasta 1768, la educación secundaria en gran parte del territorio argentino estaba en manos de los jesuitas. Su expulsión dejó un vacío, y solo el Colegio de Monserrat en Córdoba, bajo la dirección de los franciscanos, continuó funcionando. Este colegio, aunque perdió parte de su prestigio, siguió siendo el único secundario en el interior del virreinato y estaba vinculado a la Universidad de Córdoba.

En Buenos Aires, la educación secundaria no estaba tan desarrollada. En 1772, el gobernador Vértiz fundó el Real Convictorio Carolino, más tarde conocido como Real Colegio de San Carlos, que es el antecedente del actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Su primer director fue Juan Baltasar Maciel. Bajo la dirección de Luis José de Chorroarín a partir de 1791, el Colegio alcanzó su mayor importancia, y de sus aulas salieron muchos de los líderes de la Revolución de Mayo.

La idea de fundar una universidad en Buenos Aires no se concretó hasta después de la disolución del virreinato. Así, en todo el territorio solo existían dos universidades: la Universidad de Charcas, enfocada en Derecho, y la Universidad de Córdoba, que ofrecía carreras de teología, derecho canónico, y más tarde, derecho civil y penal. A partir de 1808, bajo el rectorado de Gregorio Funes, la Universidad comenzó a dictar materias de matemática como álgebra, aritmética y geometría.

El Consulado de Comercio

El rápido crecimiento del comercio en Buenos Aires generó muchos pleitos, saturando la Real Audiencia. Los comerciantes de Buenos Aires solicitaron la creación de un Consulado de Comercio, similar al que existía en Lima. Este pedido fue presentado directamente al rey Carlos IV en 1793 por Manuel Belgrano, un abogado de Buenos Aires que residía en Madrid.

El Consulado de Comercio fue establecido formalmente en 1794. Su único funcionario pagado era el secretario, cargo que ocupó Belgrano. El Consulado era un cuerpo colegiado de comerciantes que funcionaba como Tribunal de Comercio y como sociedad para fomentar la economía. Belgrano debía presentar anualmente una Memoria Consular con propuestas para impulsar la agricultura, la industria y el comercio.

El Consulado tuvo éxito en la creación de una Escuela de Náutica y una Academia de Geometría y Dibujo. La Escuela de Náutica, dirigida por Pedro Cerviño, funcionó hasta 1806. La Academia de Geometría y Dibujo, abierta por Belgrano en 1799, tuvo una vida más corta, ya que la Corte la consideró un lujo innecesario. Belgrano también apoyó la publicación del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio de Juan Hipólito Vieytes entre 1802 y 1807.

Los comerciantes de Montevideo solicitaron su propio Consulado, pero el de Buenos Aires se adelantó y creó una filial allí. Sin embargo, las causas judiciales y las iniciativas educativas se seguían tramitando en Buenos Aires, lo que generó resentimiento en Montevideo.

Tres Virreyes en Seis Años

Pedro Melo de Portugal

En marzo de 1795, Pedro Melo de Portugal y Villena, exgobernador de Paraguay, asumió como virrey. Era un pariente lejano de los reyes de Portugal y España.

En 1795, el virrey Melo ordenó la fundación de una villa cerca de la frontera con los portugueses, que se llamó Melo (actualmente en Uruguay). En 1797, el gobernador Sobremonte fundó otro pueblo, también llamado Villa de Melo, que hoy es Villa de Merlo.

Entre sus iniciativas importantes estuvo el suministro de trigo a Montevideo y la construcción de un depósito de granos en Buenos Aires. Durante su mandato, la intendencia de Puno fue separada del Virreinato del Río de la Plata y devuelta a la jurisdicción de Cuzco.

En abril de 1797, el virrey Melo falleció en Montevideo tras un accidente. Había ocupado el cargo por poco más de dos años.

Antonio Olaguer Feliú, Virrey Interino

La muerte inesperada del virrey Melo obligó a la Real Audiencia a abrir los "pliegos de providencia", documentos secretos que nombraban a un virrey interino en caso de vacante. El primer pliego nombraba a Antonio Olaguer Feliú, gobernador de Montevideo e inspector de tropas. Olaguer Feliú asumió como virrey interino el 2 de mayo de 1797.

Ante la inminente guerra con Inglaterra y Portugal, Olaguer Feliú se dedicó a reforzar la defensa de Montevideo. También abrió parcialmente los puertos del virreinato al comercio con Francia, aliada de España en ese momento. Esta medida impulsó el comercio y permitió al virrey enviar importantes cantidades de plata a España.

En 1799, se oficializó el Protomedicato del Río de la Plata, una institución que había sido fundada por Vértiz en 1780 pero que había funcionado de forma precaria. Era un colegio de médicos encargado de supervisar la práctica de la medicina y formar nuevos profesionales. Estaba dirigido por el irlandés Miguel O'Gorman, con Cosme Argerich como su colaborador. En 1800, se fundó la Escuela de Medicina, que ofrecía cursos de química y botánica.

El Marqués de Avilés

La noticia de la muerte del virrey Melo tardó meses en llegar a Madrid. Se nombró como reemplazante a Gabriel de Avilés, marqués de Avilés, quien era Capitán General de Chile. Avilés asumió el virreinato en marzo de 1799.

Su mandato estuvo marcado por la crisis de las guerras, que afectaron el comercio exterior y los ingresos públicos. Para financiar mejoras en la capital, como el empedrado de calles, impuso impuestos sobre carruajes, cafés y posadas. También organizó expediciones a las Salinas Grandes para asegurar el suministro de sal para la industria de los saladeros.

El marqués de Avilés fue considerado uno de los virreyes más capaces. Se ocupó mucho de la situación del interior del virreinato. Reorganizó los departamentos de las Misiones, fijando sus límites y fundando la villa de Belén sobre el río Uruguay. Antes de dejar el cargo, presentó un informe sobre las Misiones, proponiendo abandonar la propiedad comunal de la tierra y otorgar derechos individuales a los indígenas.

Avilés no completó su mandato de cinco años, ya que fue nombrado virrey del Perú.

Economía y Sociedad a Principios del Siglo XIX

La Economía del Virreinato

El comercio en América española cambió mucho en el siglo XVIII, pero los métodos de producción no. Hubo un aumento en el tamaño de las explotaciones y en los volúmenes producidos, pero la minería y la agricultura se expandieron sin modificar las formas antiguas de producción. Las relaciones sociales de trabajo, tanto de indígenas como de esclavos y criollos libres, tampoco cambiaron mucho en la mayor parte del continente.

En los territorios que hoy forman Argentina, sí hubo cambios importantes. La explotación de la población indígena disminuyó en Tucumán, Cuyo y Corrientes. Aunque seguían existiendo "pueblos de indios" con formas atenuadas de encomienda, la mayor parte de la producción era realizada por esclavos, personal contratado o arrendatarios libres.

La ganadería vacuna reemplazó por completo a las antiguas vaquerías (caza de ganado salvaje) debido a la desaparición de los vacunos salvajes. En su lugar, predominaron las estancias con ganado domesticado. Los campesinos libres que trabajaban en las estancias eran los gauchos, un nuevo grupo social del campo.

La economía se basaba principalmente en la producción para el consumo local. Los principales productos primarios que se comercializaban internamente o se exportaban eran el tabaco, la yerba mate, los cueros, los aguardientes y las mulas. También había productos artesanales como tejidos de algodón, carretas y azúcar. El tabaco y la yerba mate se producían en Paraguay y Corrientes y se comercializaban en todo el virreinato y en Chile.

Los cueros eran el principal producto de exportación transatlántica. El reglamento de libre comercio impulsó su crecimiento, pasando de 150.000 cueros en 1778 a 800.000 en 1801. Otro producto importante de exportación eran las mulas, criadas en las llanuras de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y luego vendidas en Salta para las minas de Potosí y el sur de Perú. Este comercio involucraba a muchos pequeños empresarios y empleados, y generaba importantes ingresos fiscales para los cabildos.

La transformación de las estructuras comerciales llevó a que la aristocracia y el poder político en Buenos Aires y Montevideo estuvieran ligados principalmente al comercio, no a la producción. El predominio social de los estancieros llegaría después del período colonial.

Del Pino

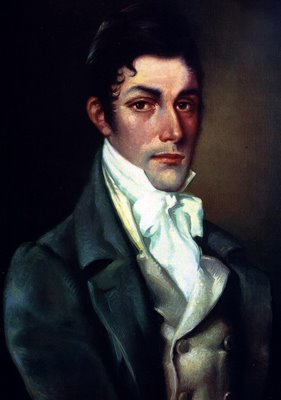

Joaquín del Pino y Rozas llegó al Río de la Plata en 1771. Fue gobernador de Montevideo, presidente de la Real Audiencia de Charcas y Capitán General de Chile antes de ser nombrado virrey del Río de la Plata en julio de 1800. Tenía fuertes lazos en Buenos Aires, y su esposa era de una importante familia de Santa Fe. Fue el virrey de mayor edad, asumiendo con 72 años.

Durante su mandato, se completó la nueva plaza de toros en Retiro y se inició la construcción de la Recova de Buenos Aires. La recova, una serie de arcos, mejoró el comercio de alimentos al aire libre, favoreciendo la higiene y comodidad.

El virrey Del Pino enfermó gravemente a principios de 1804. El 11 de abril, la Audiencia asumió el gobierno político y militar. Ese mismo día, el virrey falleció.

Los Primeros Periódicos

La mayoría de las familias adineradas del virreinato tenían bibliotecas, aunque con libros principalmente religiosos. Sin embargo, había una necesidad generalizada de lectura. En Buenos Aires, una ciudad de comerciantes, había muchos suscriptores de la Gaceta de Madrid.

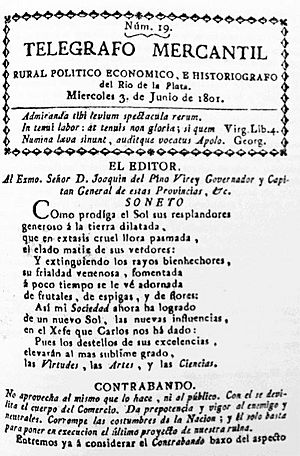

Con autorización del virrey Avilés, Francisco Cabello y Mesa publicó el primer periódico impreso de Buenos Aires, el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata, a partir del 1 de abril de 1801. Estaba dirigido a comerciantes e incluía informes de barcos. También publicaba literatura, como la Oda al Paraná. Colaboraron figuras como Belgrano y Castelli. Por razones económicas, dejó de publicarse en octubre de 1802.

Poco antes, apareció un segundo periódico, el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, publicado por Hipólito Vieytes. Esta publicación difundía nuevas ideas sobre producción, comercio y sociedad. Tuvo más éxito que su predecesor y se publicó semanalmente hasta febrero de 1807.

El último periódico de la época virreinal fue el Correo de Comercio, a principios de 1810, con autorización del virrey Cisneros. Comenzó como un periódico comercial, pero rápidamente se convirtió en el medio de los revolucionarios.

Invasión Portuguesa de las Misiones Orientales

En 1801, el rey Carlos IV declaró la guerra a Portugal, presionado por Napoleón Bonaparte. Esta guerra, conocida como la Guerra de las Naranjas, fue breve en Europa.

Sin embargo, el gobernador de Río Grande del Sur aprovechó la ocasión para invadir las Misiones Orientales, los siete pueblos cuya cesión a Portugal había causado la guerra guaranítica de 1754. Se alió con guaraníes descontentos y envió milicianos irregulares. Ocuparon sin resistencia la Guardia de San Martín, el fuerte de Santa Tecla y la guardia de Chuí. Las Misiones Orientales fueron entregadas sin resistencia por sus defensores, ya que los guaraníes estaban muy descontentos con la administración colonial después de la salida de los jesuitas.

La respuesta española fue tardía e ineficaz. Una columna fue derrotada y la Villa de Melo fue atacada y destruida. Otra división fue derrotada en Apóstoles. El general Sobremonte avanzó desde Buenos Aires, pero al ver que era superado en número, se retiró. También hubo hostilidades en el alto río Paraguay, que fijaron las fronteras en el río Apa.

En diciembre, llegó la noticia del Tratado de Badajoz, que había puesto fin a la Guerra de las Naranjas en junio. Aunque el tratado estipulaba la devolución de las conquistas, Portugal se negó a devolver los siete pueblos misioneros, ya que no fueron mencionados en la Paz de Amiens. A pesar de propuestas para recuperarlos, los virreyes no autorizaron las operaciones. Así, las Misiones Orientales fueron incorporadas a Brasil debido a la debilidad de las fuerzas militares del virreinato y la falta de apoyo de los guaraníes a la administración colonial.

El virrey interino Olaguer y Feliú había sancionado en enero de 1801 un Reglamento de Milicias para todo el virreinato, que reorganizaba las fuerzas voluntarias. Aunque no tuvo un efecto inmediato en la guerra, esta dejó en evidencia la incapacidad de las fuerzas veteranas y la importancia de las milicias. Desde entonces, la población confió más en la formación de milicias para su defensa.

El Interior a Principios de Siglo

A fines de la primera década del siglo XIX, mientras algunas intendencias del norte, como Paraguay, Cochabamba y Charcas, permanecían estables, las de Salta y Córdoba pasaron por un período de gran inestabilidad política.

En Córdoba, Juan Gutiérrez de la Concha asumió como gobernador a fines de 1807. La capital de su intendencia estaba constantemente alterada por conflictos, con el Deán Gregorio Funes como líder de la oposición. Gutiérrez de la Concha reforzó la frontera sur, intentó explotar plata en el cerro Famatina y organizó un batallón de milicias urbanas.

La situación en Salta era mucho más inestable. Después de varios cambios de gobernadores, Nicolás Severo de Isasmendi asumió el cargo. Se encontró rodeado de conspiradores que buscaban cambios profundos en el sistema colonial. Los cabildos de Jujuy y Tucumán también buscaban mayor autonomía.

A principios de 1810, Cisneros consideró que Isasmendi no hacía lo suficiente para detener el avance del partido revolucionario, por lo que lo reemplazó.

En 1807, el partido de Tarija pasó a depender de la intendencia de Salta del Tucumán.

En la intendencia de Buenos Aires, las ciudades de Santa Fe y Corrientes también tuvieron sus particularidades. En Santa Fe, el gobernador Prudencio de Gastañaduy concentraba todo el poder. En 1809, Liniers envió tropas a Santa Fe por sospechas de un partido revolucionario. Corrientes, en cambio, estaba en calma.

El gobierno de las Misiones Guaraníes fue restablecido en 1803. En 1809, el virrey Cisneros nombró a Tomás de Rocamora jefe militar y político de las Misiones.

Sobremonte

La muerte de Del Pino obligó a la Audiencia a abrir los "pliegos de providencia" nuevamente. El segundo pliego mencionaba a Rafael de Sobremonte, inspector general de las tropas del virreinato, quien asumió el cargo a fines de abril de 1804 y fue confirmado como virrey titular en octubre de ese año.

Durante su gestión, llegó a Buenos Aires la vacuna antivariólica. Aunque la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna llegó a América en 1803, la vacuna llegó al Río de la Plata por dos vías independientes: el cura de Baradero, Feliciano Pueyrredón, la desarrolló de forma autónoma en 1805, y el médico portugués Antonio Machado de Carballo llegó a Montevideo con vacunas desde Río de Janeiro. Los médicos del Protomedicato de Buenos Aires, Cosme Mariano Argerich y Miguel O'Gorman, difundieron rápidamente la vacuna en la capital y otras ciudades. El cura Saturnino Segurola fue clave para vacunar a miles de personas humildes. La vacuna se extendió luego al interior del virreinato.

Sobremonte buscó ser tan eficaz como lo había sido en Córdoba. Fundó el pueblo de San Fernando y canalizó el río de la Plata para mejorar el acceso al delta y al Puerto de las Conchas. Firmó un tratado con caciques pehuenches, lo que permitió una expedición al sur de la actual provincia de Mendoza. Abrió nuevos mercados en Buenos Aires y autorizó la inauguración del Teatro Coliseo, que reemplazó al de la Ranchería, destruido por un incendio.

Las Invasiones Inglesas

El 5 de octubre de 1804, cerca de Cádiz, una escuadra inglesa hundió una fragata y capturó otras tres que llevaban plata desde Montevideo a España. Este combate marcó el inicio de la guerra entre España y Gran Bretaña.

Una de las razones de Gran Bretaña para la guerra eran los envíos de dinero desde el Río de la Plata a España, que financiaban al Imperio francés. Se esperaba un ataque inglés en cualquier momento. El virrey pidió ayuda a España, pero se le dijo que armara a la población, a lo que Sobremonte se negó por temor a debilitar el control español. Convencido de que atacarían Montevideo, aceleró la construcción de murallas y trasladó allí la mayoría de las tropas veteranas, mientras llevaba el dinero a Buenos Aires.

El 25 de junio de 1806, tropas inglesas (1600 hombres) desembarcaron en Quilmes y avanzaron hacia Buenos Aires. Sobremonte intentó defenderse con las pocas tropas que le quedaban, pero los ingleses tomaron el centro de la ciudad el día 27. El virrey decidió seguir instrucciones antiguas: trasladar tropas, armas y dinero al interior. Se fue a Córdoba, declarándola capital del virreinato, reunió tropas y regresó a Buenos Aires. Sin embargo, en la capital, su conducta fue vista como cobardía, y los comerciantes entregaron a los invasores los fondos que Sobremonte no había podido llevar más allá de Luján.

Los ingleses anunciaron que habían conquistado el virreinato, pero solo ocupaban el centro de la capital. El resto del virreinato seguía bajo la autoridad del virrey y los intendentes.

Grupos de milicianos de caballería se organizaron bajo Juan Martín de Pueyrredón, y voluntarios de la ciudad se armaron en secreto, coordinados por Martín de Álzaga. El capitán del puerto de Ensenada, el francés Santiago de Liniers, marchó a Montevideo, reunió tropas y regresó a Las Conchas. Allí, reunió voluntarios y marchó sobre Buenos Aires. El 12 de agosto, las tropas de Liniers y los voluntarios derrotaron a los invasores, quienes fueron hechos prisioneros y enviados al interior.

Un Virrey Expulsado de su Capital

Sobremonte se enteró de la reconquista de Buenos Aires mientras regresaba. Liniers no había respondido a sus órdenes de esperar para atacar juntos. Dos días después de la victoria, se celebró un cabildo abierto en Buenos Aires, donde el virrey fue muy criticado y acusado de cobardía. Se decidió delegar el mando político y militar en Liniers. Sobremonte, viendo la animosidad en su contra, cedió: delegó el mando militar en Liniers y el político en el regente de la Audiencia, solo mientras estuviera fuera de la capital.

Luego, el virrey se trasladó a Montevideo, llevándose las fuerzas veteranas y milicias. Allí también fue humillado. Desde Montevideo, intentó mantener su autoridad en las intendencias, pero solo tenía control efectivo en la Banda Oriental.

Liniers comenzó a formar milicias voluntarias en Buenos Aires, agrupando las fuerzas por arma y origen. Por ejemplo, la infantería se dividió en batallones según la región de España de origen, o entre los rioplatenses, los "Arribeños" (del interior) y los "Patricios" (de Buenos Aires). Los Patricios eran el cuerpo más numeroso. Los cuerpos podían organizarse libremente y elegir a sus jefes. El gobierno debía cubrir sus gastos y sueldos. En total, se enrolaron más de siete mil hombres.

La segunda invasión inglesa comenzó a fines de octubre de 1806. Los ingleses bombardearon Montevideo y desembarcaron en Maldonado. Sobremonte envió una fuerza para atacarlos, pero al ver que los ingleses eran el doble, ordenó el regreso. Esto le valió el repudio de Montevideo, cuyo cabildo le prohibió la entrada y encargó el mando al general Ruiz Huidobro. El 3 de febrero de 1807, Montevideo cayó en manos inglesas.

Buenos Aires culpó nuevamente a Sobremonte. El 10 de febrero, una junta de guerra convocada por Liniers, con la presencia de la Real Audiencia, el Tribunal de Cuentas, el Consulado, el obispo, el cabildo, los comandantes militares y algunos vecinos, declaró depuesto al virrey. Luego, se eligió a Liniers como virrey interino. Sobremonte fue arrestado y llevado a Buenos Aires. Era la primera vez que un representante directo del rey de España de tan alta jerarquía era depuesto por la voluntad de sus súbditos. La gravedad de este acto pasó desapercibida por el momento, especialmente cuando llegó una orden real que confirmaba a Liniers como el oficial de mayor graduación al mando. Sobremonte permaneció arrestado a la espera de un juicio.

Liniers

Segunda Invasión Inglesa

Mientras tanto, seguían llegando refuerzos ingleses a Buenos Aires, sumando más de 10.000 hombres. El 28 de junio de 1807, desembarcaron en Ensenada. Al marchar sobre la ciudad, atacaron la posición defensiva de las milicias de Liniers en los Corrales de Miserere, derrotándolos. Las milicias regresaron desordenadamente a la ciudad, pero el comandante inglés dio tres días para la rendición. El alcalde Martín de Álzaga aprovechó este tiempo para organizar barricadas, defensas en casas y terrazas, y distribuir las tropas. Cuando el general invasor ordenó marchar sobre la ciudad el 5 de julio, sus tropas fueron duramente derrotadas y obligadas a retirarse. Liniers exigió la rendición.

Dos días después, el comandante inglés aceptó capitular: se retiraría con todos los prisioneros, incluyendo los de la primera invasión. Álzaga logró incluir en la capitulación la entrega de Montevideo en un plazo de dos meses, lo cual también fue aceptado.

España, a través de su virrey y fuerzas veteranas, había demostrado ser incapaz de defender el virreinato. Las milicias de Buenos Aires, el Cabildo y el pueblo en general demostraron que podían hacerlo sin ayuda, e incluso se habían atrevido a deponer a un virrey. La estabilidad del sistema colonial en el virreinato quedó muy debilitada.

Liniers y los Partidos Políticos

En octubre de 1807, Carlos IV confirmó a Liniers como virrey titular. Su mandato estuvo marcado por escándalos e intrigas. Fue acusado de favoritismo y malversación, y su relación con una mujer casada, apodada La Perichona, causó revuelo.

Carlos IV se sometía cada vez más a la voluntad de Napoleón. En marzo de 1808, un levantamiento forzó la renuncia de Carlos IV, quien fue reemplazado por su hijo, Fernando VII. Fernando VII también se sometió a Napoleón y fue forzado a abdicar junto a su padre. Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte rey de España.

Sin embargo, el 2 de mayo, el pueblo de Madrid se levantó contra la ocupación francesa, dando inicio a la guerra de independencia española. El gobierno pasó a varias juntas locales, y una de ellas, la de Sevilla, se autoproclamó Junta Suprema de España e Indias. Esta junta sirvió para unir a las demás en una Junta Suprema Central, que se reunió por primera vez en septiembre de 1808.

Diversos enviados llegaron al Río de la Plata con noticias y demandas contradictorias. En agosto, el marqués de Sassenay, enviado de Napoleón, fue recibido por Liniers, quien rechazó públicamente reconocer al rey José, pero en privado lo alabó. De todos modos, Liniers ordenó la jura pública de Fernando VII.

Pocos días después, llegó José Manuel de Goyeneche, enviado de la Junta de Sevilla, quien fue rechazado por falta de credenciales. En septiembre, un representante de la infanta Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y esposa del príncipe regente de Portugal, reclamó su derecho a ser reconocida como reina de las posesiones españolas en América. Las autoridades rechazaron su pretensión.

Aunque las autoridades rechazaron a la Infanta, un grupo de intelectuales y comerciantes apoyó en privado sus planes. Se formó el carlotismo, que buscaba establecer una monarquía constitucional en el Río de la Plata. Sin embargo, el príncipe regente de Portugal no apoyó los planes de su esposa, especialmente cuando el embajador inglés dejó claro que no aceptaría la anexión del virreinato a Portugal. Además, la Infanta pronto dejó claro que quería ser una reina absolutista. A principios de 1810, el carlotismo se había convertido en un grupo de conspiradores sin un objetivo claro.

Otro grupo que se formó fue el juntista, que aspiraba a gobernar el Río de la Plata a través de juntas de gobierno "como en España". Inicialmente, sus miembros principales eran españoles con cargos en los cabildos de Buenos Aires y Montevideo.

Las autoridades que debían apoyar a Liniers (la Audiencia, el Consulado, el Cabildo) estaban descontentas con él. Sus fuerzas veteranas eran mínimas. Por ello, el virrey decidió apoyarse en las milicias. Aumentó sus sueldos, mejoró las condiciones en los cuarteles y honró a sus jefes. Los militares, junto a sus aliados en el pequeño comercio y la Iglesia, formaron un tercer grupo. No tenían objetivos políticos claros, pero tenían la fuerza y el apoyo de las clases medias y bajas.

El Juntismo en Montevideo y Buenos Aires

En Montevideo, que estaba cada vez más enfrentada con Buenos Aires por las invasiones inglesas y por razones comerciales, las conspiraciones de Liniers causaban fuertes críticas. En septiembre, el gobernador Francisco Javier de Elío pidió directamente la destitución de Liniers. Liniers respondió destituyendo a Elío, quien a su vez se apoyó en los comerciantes y miembros del cabildo local para formar una Junta de Gobierno el 20 de septiembre, desconociendo al virrey.

El juntismo también había ganado fuerza en Buenos Aires, liderado por el alcalde Martín de Álzaga. En octubre, Álzaga intentó convencer a la Audiencia de unirse para derrocar a Liniers, pero se negaron. El 30 de diciembre, hizo un segundo intento, pero el virrey evitó el conflicto.

Al día siguiente, 1 de enero, los miembros del cabildo debían elegir a sus sucesores. Después de la elección, Álzaga hizo elegir una Junta de gobierno, formada por españoles y presidida por él mismo, con dos criollos, Mariano Moreno y Julián de Leyva, como secretarios. Mientras las tropas de milicias españolas y manifestantes ocupaban la Plaza de la Victoria, el cabildo y el obispo Benito Lué se dirigieron a la Fortaleza, exigiendo la renuncia de Liniers. Liniers se negó a entregar el poder a la Junta y propuso al militar de mayor rango, el general Ruiz Huidobro. Álzaga aceptó, pensando que sería más fácil de manejar.

Pero de repente, el coronel Cornelio Saavedra, comandante del Regimiento de Patricios, interrumpió la ceremonia. Mostró a Liniers la plaza llena de sus partidarios y ocupada por los Patricios y otras milicias locales. Tras un breve intercambio de disparos, los Patricios desplazaron a las milicias españolas de la Plaza. Liniers regresó al Fuerte y anunció que no renunciaría. Inmediatamente ordenó la prisión de Álzaga y los demás cabildantes que habían exigido su renuncia.

Al día siguiente, la Audiencia inició un juicio por "independencia" contra Álzaga y los demás líderes. Liniers los envió al destierro en Carmen de Patagones. Un barco enviado por Elío desde Montevideo los rescató y los llevó a esa ciudad.

Los batallones de milicias urbanas que se habían sublevado fueron disueltos. El nuevo cabildo fue formado por partidarios de Saavedra, quien también controló la oficialidad de casi todas las demás milicias. Desde entonces, Liniers tuvo claro que su mando no dependía de las autoridades de España, sino de las milicias urbanas de Buenos Aires, cuyo jefe era Saavedra.

Cisneros

La conducta de Liniers y su origen francés, en un momento de guerra con Francia, eran razones suficientes para su reemplazo. El 8 de febrero de 1809, la Junta Suprema Central nombró virrey del Río de la Plata a Baltasar Hidalgo de Cisneros, un marino que se había destacado en la batalla de Trafalgar.

Cisneros llegó a Colonia el 30 de junio y logró la sumisión de la Junta de Montevideo, que fue disuelta. Dos semanas después, asumió formalmente el gobierno en Colonia. Liniers se sometió a su sucesor y le entregó el poder. El 29 de julio, Cisneros entró en la capital, recibido con muestras de apoyo.

El Gobierno y el Comercio Libre

El 18 de septiembre, Cisneros promulgó un Auto General de Buen Gobierno, con medidas de policía urbana. Estas incluían la prohibición de pegar carteles, la obligatoriedad de que los trabajadores llevaran un documento que acreditara su empleo, la prohibición de armas blancas y de circular por las calles después de medianoche. También se dictaron procedimientos para incendios y se ordenó reemplazar cercos de tunas por muros en el centro de la ciudad.

El 22 de septiembre, el virrey anunció una amnistía para los autores de la revolución del 1 de enero. Un mes después, creó un Juzgado de Vigilancia para perseguir a quienes promovieran ideas contrarias a la unión con España o difundieran noticias falsas.

Al llegar a Buenos Aires, Cisneros vio que los fondos eran muy limitados debido al escaso comercio legal, mientras que los precios de los productos de contrabando subían. España estaba ocupada por los franceses, y se necesitaba una alianza con Inglaterra. Por ello, el nuevo virrey llegó con instrucciones de abrir los puertos a las naciones aliadas.

Lo primero que hizo Cisneros fue reducir los gastos al mínimo, incluyendo los militares. Con el acuerdo de los jefes militares, los batallones de milicias se redujeron a cinco, dando de baja a soldados y oficiales que no eran útiles o preferían sus negocios.

Después, Cisneros consideró la apertura comercial. Dos comerciantes británicos solicitaron introducir sus mercancías libremente, pagando impuestos. Cisneros consultó al Consulado de Comercio y al Cabildo, quienes no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, recibió dos opiniones importantes: una en contra de la apertura comercial, y otra, una "representación" firmada por Mariano Moreno en nombre de los hacendados de Buenos Aires, que tuvo un gran impacto. El 6 de noviembre, Cisneros autorizó el comercio con todas las naciones con las que no se estuviera en guerra: Inglaterra, Estados Unidos y Portugal (Brasil). Sin embargo, impuso impuestos más altos a los extranjeros y restricciones a la exportación de metales.

Aunque el comercio libre tuvo una breve vigencia bajo el gobierno virreinal, parece que aumentó los ingresos de la Real Hacienda. Sin embargo, la insistencia de Cisneros en hacer cumplir las limitaciones le ganó la enemistad de los comerciantes ingleses, quienes intentaron evadirlas. Cisneros les dio un plazo para marcharse, pero la presión británica lo obligó a extenderlo. Este plazo se cumpliría el 19 de mayo, dos días antes de que llegaran a Buenos Aires las noticias de España que dieron inicio a la Semana de Mayo.

Revolución en el Alto Perú

Aunque no ocurrieron en el territorio de la actual Argentina, dos revoluciones en el Alto Perú tuvieron gran importancia: la Revolución de Chuquisaca y la de La Paz. En Chuquisaca, desde 1806, había habido enfrentamientos entre el gobernador y los miembros de la Audiencia. La Universidad ya era un centro de ideas políticas contrarias al absolutismo. El 25 de mayo de 1809, el gobernador ordenó el arresto de los miembros de la Audiencia, lo que inició una revolución. La ciudad fue ocupada por milicias y el presidente de la Audiencia fue obligado a renunciar.

La Audiencia asumió el gobierno de la intendencia, y el coronel Arenales organizó la defensa. La Audiencia buscó el apoyo del virrey Cisneros, quien al principio apoyó sus acciones, creyendo que el movimiento de Chuquisaca no buscaba la independencia.

También se enviaron representantes a otras capitales del Alto Perú: Potosí, Cochabamba y La Paz. Solo en La Paz tuvieron éxito. El 16 de julio, estalló una revolución mucho más radical en esa ciudad. El gobernador y el obispo fueron depuestos y arrestados. El gobierno fue asumido por una Junta Tuitiva presidida por Pedro Murillo, que eliminó impuestos y declaró medidas a favor de la igualdad entre indígenas y españoles.

El gobernador de Potosí, Francisco de Paula Sanz, pidió ayuda a los virreyes Cisneros y Abascal (del Perú). Abascal reunió 5.000 hombres bajo el mando del general Goyeneche. Las tropas de Goyeneche marcharon hacia las provincias del norte del Virreinato del Río de la Plata, bajo la autoridad nominal de Cisneros, quien había decidido aplastar la revolución de La Paz.

Un enviado de Potosí convenció a Cisneros de enviar una expedición también contra Chuquisaca. Esta partió de Buenos Aires el 4 de octubre, al mando del mariscal Vicente Nieto. Mientras tanto, las fuerzas de La Paz se dividieron por una traición, y el 26 de octubre, Goyeneche atacó la ciudad, causando una masacre. Murillo y muchos de sus compañeros fueron sentenciados a muerte y ejecutados.

La noticia de la masacre desanimó a los chuquisaqueños, quienes se sometieron voluntariamente al nuevo gobernador Nieto. Este entró en la ciudad el 21 de diciembre, arrestó a los líderes revolucionarios y los envió prisioneros a Lima y Buenos Aires; ninguno fue ejecutado.

Considerando la amnistía de Cisneros para Álzaga, la opinión pública esperaba medidas similares en el Alto Perú. La noticia de la sangrienta represión en La Paz y las prisiones en Chuquisaca afectaron negativamente la imagen de Cisneros. Desde ese momento, el virrey solo contó con el apoyo parcial de los funcionarios españoles.

Las Intendencias en Vísperas de la Revolución

A fines de la primera década del siglo XIX, mientras algunas intendencias del norte, como Paraguay, Cochabamba y Charcas, permanecían estables, las de Salta y Córdoba pasaron por un período de gran inestabilidad política.

En Córdoba, Juan Gutiérrez de la Concha asumió el gobierno a fines de 1807. La capital de su intendencia estaba en constante conflicto, con el Deán Gregorio Funes liderando la oposición. Gutiérrez de la Concha reforzó la frontera sur, intentó explotar plata y organizó un batallón de milicias urbanas.

La llegada del virrey Cisneros, en reemplazo de su amigo Liniers, dejó a Gutiérrez de la Concha sin su principal apoyo político. Los conflictos de Gutiérrez de la Concha con el cabildo cordobés aumentaron. Las demás ciudades de la intendencia, sin embargo, permanecían en calma.

La situación en Salta era mucho más inestable. Después de varios cambios de gobernadores, Nicolás Severo de Isasmendi asumió el cargo. Se encontró rodeado de conspiradores que buscaban cambios profundos en el sistema colonial. Los cabildos de Jujuy y Tucumán también buscaban mayor autonomía.

A principios de 1810, Cisneros consideró que Isasmendi no hacía lo suficiente para impedir el avance del partido revolucionario, por lo que lo reemplazó.

En 1807, el partido de Tarija pasó a depender de la intendencia de Salta del Tucumán.

En la intendencia de Buenos Aires, las ciudades de Santa Fe y Corrientes también tuvieron sus particularidades. En Santa Fe, el gobernador Prudencio de Gastañaduy concentraba todo el poder. En 1809, Liniers envió tropas a Santa Fe por sospechas de un partido revolucionario. Corrientes, en cambio, estaba en completa calma.

El gobierno de las Misiones Guaraníes fue restablecido en 1803. En 1809, el virrey Cisneros nombró a Tomás de Rocamora jefe militar y político de las Misiones.

El Final del Virreinato

Revolución de Mayo

Entre fines de 1809 y enero de 1810, la resistencia española frente a Napoleón se debilitó. Las ciudades caían una tras otra en manos francesas. La Junta Suprema se instaló en la isla de León (parte de Cádiz), que resistió gracias a la protección inglesa. Allí, la Junta se disolvió y fue reemplazada por un Consejo de Regencia de España e Indias, nombrado bajo presión inglesa.

Las noticias llegaron a Buenos Aires el 17 de mayo. Cisneros intentó primero ocultarlas y luego las proclamó, pidiendo calma y subordinación. Todos los grupos políticos se activaron, discutiendo alternativas y buscando el apoyo de las fuerzas militares, especialmente de Cornelio Saavedra, líder del "partido militar". Pronto exigieron al cabildo de Buenos Aires que asumiera el mando. Los alcaldes informaron al virrey de la demanda y sugirieron convocar a un cabildo abierto y quizás formar una Junta de Gobierno. Cisneros consultó a los militares si lo apoyarían, y Saavedra le dio una respuesta contundente:

El que dio a Vuestra Excelencia la autoridad para mandarnos ya no existe; de consiguiente, Vuestra Excelencia tampoco la tiene, así que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en ella.

Cisneros se vio obligado a convocar a un cabildo abierto. En la votación, los partidarios de la deposición del virrey obtuvieron una amplia mayoría. El obispo Lué defendió el absolutismo, a lo que Juan José Castelli respondió con el principio de que la soberanía volvía al pueblo si el rey estaba ausente. El fiscal Villota argumentó que Buenos Aires no tenía derecho a establecer un gobierno para todo el virreinato. Juan José Paso respondió que la situación internacional exigía soluciones urgentes y que siempre habría tiempo para consultar a las demás ciudades. Contados los votos, se decidió que el virrey debía cesar en el mando y ser reemplazado por una junta de gobierno.

El cabildo decidió nombrar una junta de cinco miembros, incluyendo al propio Cisneros como presidente. Esta junta juró el 24 de mayo, pero las protestas de los grupos juntistas y antiguos carlotistas forzaron a los dos miembros criollos, Saavedra y Castelli, a renunciar ese mismo día.

Al día siguiente, 25 de mayo, en medio de movilizaciones populares y presiones, el cabildo aceptó nombrar una junta propuesta, presidida por Saavedra y con una distribución equilibrada de juntistas, antiguos carlotistas y figuras militares. Esa misma tarde, la Primera Junta juró y comenzó a gobernar. Nominalmente, gobernaba en nombre de Fernando VII, pero en la práctica actuó como un gobierno independiente e inició el camino hacia la declaración formal de la independencia del estado que pronto se llamaría Provincias Unidas del Río de la Plata.

La Revolución en el Interior

La Revolución había tenido éxito en la capital, pero no era seguro que lo tuviera en el resto del virreinato. La Junta envió una circular invitando a los cabildos de todas las ciudades y villas a elegir diputados para unirse a ella mediante cabildos abiertos. En las intendencias de Buenos Aires, Córdoba y Salta, la respuesta fue casi unánimemente favorable. Solo Córdoba, donde el gobernador presionó para el rechazo, fue negativa. En Salta, el cabildo respondió favorablemente, pero el gobernador arrestó a sus miembros.

La situación fue diferente en las demás intendencias: en Montevideo fue rechazada, y en Paraguay también, donde el emisario de Buenos Aires era muy odiado. En el Alto Perú, los gobernadores impidieron las reuniones de los cabildos. Por ello, la Junta envió dos expediciones militares: una para sofocar la Contrarrevolución de Córdoba, que terminó con el fusilamiento del gobernador y del exvirrey Liniers, y otra a la provincia del Paraguay, que fue derrotada militarmente. La expedición al Paraguay apoyó una revuelta en la Banda Oriental, iniciando una guerra que llevaría a su incorporación en 1814. La expedición a Córdoba dio origen al Ejército del Norte, que dominó el Alto Perú con poca resistencia, pero fue derrotada en 1811. Durante cinco años más se lucharía por el Alto Perú y la intendencia de Salta.

De todos modos, el Alto Perú había sido incorporado al virreinato del Perú en 1810. Paraguay se mantuvo al margen de cualquier intento de reconstruir el virreinato y desde mayo de 1811 inició su camino hacia la independencia.

Elío y la Supresión del Virreinato

El Consejo de Regencia se negó a aceptar la nueva situación. El 31 de agosto de 1810, nombró virrey del Río de la Plata al exgobernador y presidente de la Junta de Montevideo, Francisco Javier de Elío. En viaje hacia Buenos Aires, Elío exigió ser reconocido, pero el cabildo pasó el problema a la Junta. En enero de 1811, sin respuesta, desembarcó en Montevideo. El 19 de enero de 1811, proclamó a Montevideo capital del virreinato y asumió formalmente el gobierno. Tres días después, la Junta Grande se negó a reconocerlo como virrey.

Su autoridad sobre los territorios de la actual Argentina fue muy limitada. Al asumir, las fuerzas de Montevideo solo controlaban la Banda Oriental y algunas villas. Sin embargo, perdió gran parte de ese territorio en los meses siguientes debido a la Revolución en la Banda Oriental y el sitio de Montevideo. Gracias a su dominio naval, la ayuda portuguesa y la necesidad del gobierno revolucionario de concentrarse en el Alto Perú, recuperó algunos territorios gracias a un armisticio en octubre.

Elío no llegó a organizar ninguna de las instituciones del virreinato en Montevideo. El 18 de noviembre, por orden del gobierno de España, Elío se embarcó hacia España, donde presentó su renuncia en enero de 1812.

Desde entonces no hubo más virreyes: el Virreinato del Río de la Plata había dejado de existir.

Galería de imágenes

-

Sudamérica según un mapa del libro de Joachim Heinrich Campe Kolumbus oder die Entdeckung von Westindien (1782). Los límites, sin embargo, son anteriores a la formación del Virreinato del Río de la Plata.

-

El virrey Pedro de Cevallos

-

Ruinas de las murallas de Colonia del Sacramento

-

El virrey Vértiz.

-

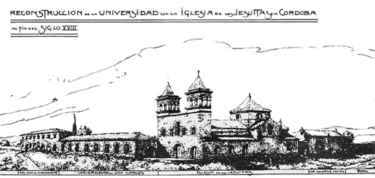

La Manzana Jesuítica de Córdoba a fines del siglo XVIII: a la derecha, el Colegio de Monserrat, y en el centro, la Universidad.

-

El virrey Liniers

-

El virrey Cisneros.

-

Alegoría de la ejecución de Pedro Murillo

-

La Revolución de Mayo: manifestación frente al Cabildo de Buenos Aires

-

El último virrey: Francisco Javier de Elío