Historia de la Argentina entre 1963 y 1983 para niños

|

||

| Un período de cambios y desafíos en Argentina | ||

| 1963-1983 | ||

Datos para niños Historia precolombina de Argentina |

||

|---|---|---|

| Poblamiento inicial y paleolítico | ||

| Culturas agroalfareras | ||

| Indígenas | ||

| Argentina parte del Imperio español | ||

| Descubrimiento y conquista de la Argentina | ||

| Gobernación del Tucumán | ||

| Gobernación del Río de la Plata | ||

| Corregimiento de Cuyo | ||

| Virreinato del Río de la Plata | ||

| Argentina parte del territorio mapuche | ||

| Puel Mapu | ||

| Formación del Estado argentino | ||

| Independencia | ||

| Autonomías provinciales | ||

| Organización Nacional | ||

| Argentina moderna | ||

| República conservadora | ||

| Primeras presidencias radicales | ||

| La «Década Infame» | ||

| Argentina contemporánea | ||

| Peronismo y antiperonismo | ||

| Durante el apogeo de la Guerra Fría | ||

| Recuperación de la democracia y globalización | ||

| Kirchnerismo y macrismo | ||

División geográfica de la República Argentina

|

La historia de la Argentina entre 1963 y 1983 fue un tiempo de grandes desafíos y cambios importantes. Estuvo marcada por la inestabilidad política, la llegada de gobiernos militares que duraron mucho tiempo y un aumento de los conflictos sociales. Todo esto ocurrió en el contexto de la Guerra Fría (1947-1991), un periodo de tensión mundial entre dos grandes bloques de países. También fue una época en la que los jóvenes empezaron a tener un papel más visible en la sociedad y la economía del país enfrentó un gran aumento de su deuda externa (dinero que el país debía a otros países o instituciones).

En estos veinte años, Argentina tuvo 12 presidentes: Guido, Illia, Onganía, Levingston, Lanusse, Cámpora, Lastiri, Perón, Martínez de Perón, Videla, Viola y Galtieri y Bignone. Siete de ellos fueron líderes de gobiernos militares. La inestabilidad y los conflictos políticos habían comenzado antes, con el Bombardeo de Plaza de Mayo y el cambio de gobierno de 1955.

Al final de este periodo, después de un gobierno militar que usó la represión de forma sistemática (1976-1983) y la guerra de las Malvinas (1982), las Fuerzas Armadas entregaron el poder a los civiles sin condiciones. Esto llevó a un acuerdo para respetar la democracia y la diversidad de opiniones, como la única forma de resolver los problemas y terminar con la serie de cambios de gobierno por la fuerza que habían empezado en 1930.

Contenido

Orígenes de la inestabilidad política

Argentina, que se había vuelto independiente en 1810, vivió sus primeros 70 años con muchas luchas internas. Luego, el periodo conservador hasta 1916 vio un gran crecimiento económico, basado en la exportación de productos agrícolas y ganaderos. La reforma electoral de 1912, que hizo el voto secreto y obligatorio para hombres, llevó al gobierno en 1916 a Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical. Él tomó medidas importantes para mejorar la economía, la educación y la sociedad.

Los sindicatos y el Partido Socialista denunciaron eventos violentos contra trabajadores y la acción de grupos que actuaban fuera de la ley. Mientras tanto, otros grupos criticaban las prácticas del gobierno de Yrigoyen. En 1930, Yrigoyen fue derrocado en el primero de los cambios de gobierno por la fuerza que afectarían al país por más de medio siglo. A su gobierno le siguió un periodo conocido como la "Década Infame", que, después de una breve dictadura, estableció un gobierno con elecciones fraudulentas y corrupción.

En 1943, sectores de las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno conservador y establecieron una dictadura militar. Dentro de ella, un grupo liderado por el coronel Juan Domingo Perón se alió con los principales sindicatos, logrando importantes mejoras para los trabajadores. En 1945, una gran manifestación de trabajadores el 17 de octubre de 1945 logró la liberación de Perón, y el gobierno militar tuvo que llamar a elecciones. Así nació el peronismo, que ganó las elecciones y Perón asumió el gobierno en junio de 1946. Fue reelegido en 1952.

Durante los nueve años de la presidencia de Perón, el país cambió rápidamente. Se ampliaron los derechos sociales, se reconoció el derecho al voto y la igualdad legal de las mujeres, y el Estado tuvo un papel más importante en la economía.

La relación entre peronistas y antiperonistas se volvió más tensa. Grupos opositores al peronismo realizaron un ataque en la Plaza de Mayo en 1953 donde varias personas perdieron la vida. En junio de 1955, grupos opositores organizaron un nuevo cambio de gobierno por la fuerza, durante el cual bombardearon la Plaza de Mayo con aviones de guerra, causando la muerte de más de 300 personas. Cientos de personas huyeron del país para evitar ser detenidas.

A fines de 1954, comenzó un conflicto entre la Iglesia Católica y el gobierno. En junio de 1955, la oposición antiperonista intentó un cambio de gobierno que incluyó el sangriento bombardeo de la Plaza de Mayo. Tres meses después, Perón y todos los poderes constitucionales fueron derrocados por un cambio de gobierno militar con apoyo civil. Una dictadura tomó el poder con el nombre de "Revolución Libertadora". Perón se fue al exilio, donde permanecería por dieciocho años.

Después de un breve intento de dictadura, Pedro Eugenio Aramburu asumió como líder y comenzó una política de persecuciones y detenciones masivas para "desperonizar" al país. Se consideró un delito incluso cantar la marcha peronista. Un intento de contragolpe fue reprimido y sus líderes fueron ejecutados. La dictadura prohibió los diarios opositores y controló los medios de comunicación.

Sin embargo, el peronismo no desapareció. Una "resistencia peronista" realizaba acciones y varios grupos intentaban evadir la prohibición a través de partidos "neoperonistas".

La UCR se dividió en dos partidos. Un acuerdo entre Perón y Arturo Frondizi llevó a este último a ganar las elecciones de 1958. Su gobierno buscó modernizar e industrializar el país con inversiones extranjeras. Los sindicalistas peronistas se opusieron a sus políticas, y Frondizi respondió con medidas represivas, deteniendo a miles de opositores.

En las elecciones de 1962, el peronismo ganó en diez provincias. Los militares exigieron que el presidente anulara las elecciones, pero Frondizi intentó una maniobra para evitarlo. Sin embargo, fue derrocado pocos días después, el 29 de marzo. José María Guido asumió la presidencia bajo control militar y se vio obligado a establecer un gobierno no constitucional. Durante su gobierno, las Fuerzas Armadas se enfrentaron en una especie de guerra civil entre "Azules" y "Colorados", con muchas víctimas.

En 1963 se celebraron elecciones presidenciales, pero el peronismo y el frondizismo, las dos fuerzas políticas más grandes, estaban prohibidas.

Azules y Colorados: Conflictos internos en las Fuerzas Armadas

Los primeros años de este periodo estuvieron marcados por un conflicto interno en las Fuerzas Armadas para decidir cómo actuar frente al peronismo. El grupo «colorado», principalmente de la Marina, quería reprimir abiertamente al peronismo. El grupo «azul», aunque también antiperonista, prefería una postura más "profesional" y enfocarse en la lucha contra el comunismo, siguiendo la Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Este conflicto tuvo enfrentamientos armados importantes en septiembre de 1962 y abril de 1963. El grupo «azul», liderado por los generales Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse, ganó militarmente. Sin embargo, las Fuerzas Armadas unieron sus ideas, adoptando una postura que combinaba ambas visiones, conocida como «los violetas».

Contexto internacional y social

En el "primer mundo" occidental se vivía la "edad de oro del capitalismo", con un gran crecimiento de la clase media y la economía keynesiana.

Hasta mediados de los años 60, la juventud era vista como una etapa de inexperiencia. Pero la aceleración de los cambios tecnológicos y sociales, y la difusión de las comunicaciones, dieron un nuevo valor a la juventud, que ahora se identificaba con la innovación y la energía. Por primera vez, los jóvenes pudieron cuestionar las ideas de los adultos, formando un grupo social con sus propios intereses y puntos de vista.

Otro factor de cambio cultural fue la influencia del Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica. En América Latina, las reformas religiosas se unieron al surgimiento de nuevas prácticas pastorales como la Teología de la liberación y los curas obreros. Los grupos conservadores se opusieron activamente a estos cambios.

La serie de cambios de gobierno por la fuerza y las prohibiciones políticas convencieron a muchas personas de la necesidad de adoptar tácticas de resistencia, desde sabotajes hasta grandes protestas populares y acciones de grupos armados. Los jóvenes que crecieron después de 1955 no habían conocido un gobierno legítimo ni un presidente que terminara su mandato. Las Fuerzas Armadas tenían una gran influencia sobre la sociedad y la política.

Al mismo tiempo, la Guerra Fría se intensificó con la Crisis de los misiles de Cuba de 1962 y la entrada de Estados Unidos en la guerra de Vietnam en 1964. Estados Unidos adoptó la Doctrina de la Seguridad Nacional para militarizar los países de América Latina, promoviendo gobiernos militares y el uso de la represión estatal. En estas circunstancias, muchos sectores, especialmente jóvenes, apoyaron ideas revolucionarias y antiimperialistas, y la idea de «liberación nacional».

Argentina había entrado en una rápida industrialización, y las ideas de izquierda ganaban terreno.

Presidencia de Illia (1963-1966)

El 12 de octubre de 1963, Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, asumió el gobierno con su legitimidad muy cuestionada. Había sido elegido en elecciones donde se había prohibido participar al peronismo y con sus dos principales líderes opositores, Perón y Frondizi, fuera de juego. Obtuvo solo el 25% de los votos, apenas un poco más que los votos en blanco.

Medidas de gobierno

Illia anuló los contratos petroleros que el gobierno anterior había firmado con empresas privadas, buscando beneficiar a la empresa estatal YPF. Esta medida afectó la imagen del gobierno en el exterior.

En junio de 1964, estableció la Ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil, y creó el Consejo del Salario para negociar entre el gobierno, empresarios y sindicatos. El salario real aumentó y el desempleo bajó. También promovió una Ley de Abastecimiento para controlar los precios de la canasta familiar.

Sin embargo, los conflictos políticos llevaron a un aumento de las huelgas y ocupaciones de fábricas. La CGT, liderada por el peronismo, aprobó un plan de lucha para exigir elecciones libres.

Por iniciativa del ministro de Salud, Arturo Oñativia, se sancionó una ley en julio de 1964 para controlar los precios de los medicamentos y limitar los pagos al exterior.

El gobierno aumentó significativamente el presupuesto para educación y lanzó un Plan Nacional de Alfabetización. La Universidad de Buenos Aires tuvo un número récord de graduados.

Illia también ordenó el gasto público, disminuyó la deuda y creó la Sindicatura de Empresas del Estado para controlar las empresas públicas. La deuda externa bajó.

La economía creció fuertemente entre 1964 y 1965, especialmente la industria.

Relaciones con otros países

El ministro de Relaciones Exteriores de Illia fue Miguel Ángel Zavala Ortiz. La política exterior buscó mantener relaciones pacíficas con todos los países y participar en procesos de paz. Intentó mantener una posición independiente frente a las presiones de Estados Unidos, que quería que los países latinoamericanos se alinearan contra el comunismo.

Se mantuvieron relaciones comerciales y diplomáticas con la Unión Soviética y República Popular China, lo que generó críticas de los militares. Se negociaron mejoras en los pagos de la deuda externa con el FMI.

También se iniciaron negociaciones para construir centrales hidroeléctricas con países vecinos como Uruguay (Salto Grande) y Paraguay (Yacyretá-Apipé).

Por primera vez en muchos años, se retomaron las conversaciones con Gran Bretaña sobre la cuestión de las islas Malvinas, y la ONU incluyó a las islas como territorio no autónomo.

Relación con el peronismo

Illia y su partido eran antiperonistas, pero el presidente quería que el peronismo dejara de ser una fuerza prohibida. Eliminó algunas restricciones, pero mantuvo la prohibición de Perón y de los partidos que lo reconocieran. Sin embargo, autorizó las manifestaciones públicas y las actividades de los partidos "neoperonistas" (peronismo sin Perón).

Los peronistas cuestionaban la legitimidad del gobierno de Illia y buscaban elecciones libres. Otro punto de conflicto fue la relación con el movimiento sindical, donde el peronismo había recuperado la mayoría.

La CGT había aprobado un plan de lucha. Ante la negativa del gobierno a negociar, la CGT realizó movilizaciones y tomas de fábricas en 1964. Illia denunció a los organizadores, pero no usó la fuerza para desalojar las fábricas.

La tensión aumentó cuando la policía causó la muerte de tres sindicalistas en octubre de 1965.

En diciembre de 1964, Perón intentó regresar a Argentina, pero el gobierno de Illia lo impidió. Esto dio más importancia a Augusto Timoteo Vandor, un líder sindical que buscaba un "peronismo sin Perón".

En las elecciones legislativas de 1965, los partidos neoperonistas ganaron al radicalismo. Illia autorizó al Partido Justicialista, identificado con Perón, a participar en elecciones en Mendoza, donde ganó el candidato de Perón.

La caída del gobierno

El gobierno de Illia era conocido por su moderación y honestidad. Sin embargo, no pudo resolver las tensiones políticas ni el problema de la prohibición del peronismo. La prensa lo criticaba por ser ineficiente y lento.

Mientras los sindicatos y la izquierda pedían medidas nacionalistas, los militares y la derecha exigían que se controlara a los sindicatos y al peronismo. Estos últimos criticaban medidas como el salario mínimo y la Ley de Medicamentos.

Las Fuerzas Armadas, preocupadas por el comunismo, adoptaron la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, que consideraba al enemigo como interno. Estados Unidos promovía gobiernos militares permanentes en América Latina.

El diario Clarín apoyaba al desarrollismo, y la prensa escrita en general estaba en contra de Illia, anunciando abiertamente el cambio de gobierno que se preparaba.

El 28 de junio de 1966, varios jefes militares ocuparon la Casa Rosada y le comunicaron a Illia que había sido depuesto. Él fue sacado por la fuerza.

Illia no encontró apoyo para evitar su derrocamiento. Ni el peronismo ni el frondizismo lo defendieron, ya que esperaban que el cambio de gobierno llevara a elecciones libres.

Revolución Argentina (1966-1973)

Onganía: un gobierno militar permanente

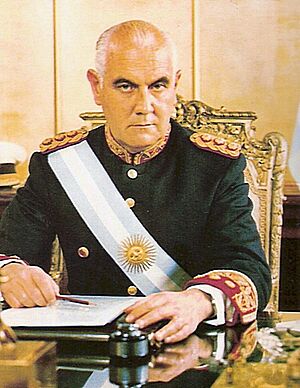

El 28 de junio de 1966, un gobierno militar tomó el poder, llamándose "Revolución Argentina". Duró casi siete años, hasta el 25 de mayo de 1973. Durante este periodo, gobernaron tres líderes militares: Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse.

Los comandantes de las Fuerzas Armadas anunciaron el nombramiento del teniente general Juan Carlos Onganía como presidente. Por primera vez, no se anunciaba como un presidente provisional, sino que su gobierno tenía un carácter permanente. Se estableció un Estatuto por encima de la Constitución Nacional. El presidente concentraba todos los poderes y nombraba a los gobernadores provinciales.

El objetivo del gobierno era alcanzar sus metas en tres etapas: primero, un "tiempo económico" para acelerar el desarrollo industrial; luego un "tiempo social" para mejorar la distribución de la riqueza y lograr la paz social; y finalmente, un "tiempo político" para abrir una nueva etapa democrática.

Ideológicamente, el régimen era autoritario en lo político, pero liberal en lo económico. Se prohibieron los partidos políticos y la participación ciudadana.

Política económica y social

Onganía implementó un gobierno autoritario con "participación" de sectores civiles a través de comités. Esto dividió al movimiento obrero.

El ministro de economía, Adalbert Krieger Vasena, aplicó medidas económicas estrictas: devaluó la moneda, congeló precios y salarios, y restauró los contratos petroleros. El objetivo era atraer inversiones extranjeras.

La inflación bajó y el PBI aumentó, pero las empresas nacionales se vieron perjudicadas y muchas fueron vendidas a capitales extranjeros.

Los trabajadores se vieron afectados, ya que su participación en la riqueza nacional disminuyó. Una ley limitó fuertemente las huelgas.

Sin embargo, el gobierno inició muchas obras públicas, como centrales hidroeléctricas y puentes, que mantuvieron la actividad industrial.

Cambios en la cultura y educación

Las universidades públicas argentinas estaban organizadas con autonomía y cogobierno de estudiantes, docentes y graduados. Los militares consideraban a las universidades "focos de ideas peligrosas", por lo que la dictadura anuló la autonomía universitaria.

El 29 de julio de 1966, la policía irrumpió en una manifestación de estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires, en la "Noche de los bastones largos", arrestando y agrediendo a los manifestantes. Esto llevó a una "fuga de cerebros", con miles de profesores e investigadores abandonando el país.

El gobierno impuso una estricta censura en televisión, teatro, cine, diarios, libros y revistas. Se prohibieron decenas de escritores y músicos. Se arrestaba a los hippies y se les cortaba el pelo. Incluso besarse en público era castigado.

Onganía buscó imponer el predominio de la Iglesia Católica y asistía a actos religiosos.

El Cordobazo y otras protestas

La represión de Onganía logró desarticular la movilización sindical y política, pero la falta de canales para la discusión política llevó al surgimiento de movimientos menos controlables. La Resistencia peronista y el sindicalismo combativo se fortalecieron, y surgieron grupos católicos y de izquierda.

En 1968, varios sindicatos formaron la CGT de los Argentinos, liderada por Raimundo Ongaro. Al mismo tiempo, el ejemplo de los sucesos del Mayo francés y las protestas contra la guerra de Vietnam inspiraron a la juventud.

A principios de 1969, el gobierno de Onganía se sentía fuerte, pero la población comenzó a participar en la política a través de las "puebladas": movilizaciones masivas y violentas. Entre 1969 y 1972, hubo unas veinte grandes protestas.

1969 fue un año de estallido. Siete grandes puebladas ocurrieron en todo el país, con participación de estudiantes y sindicatos: el «Ocampazo», el «Correntinazo», el primer Rosariazo, el Salteñazo, el primer Cordobazo, el primer Tucumanazo y el segundo Rosariazo. Ese mismo año, comenzaron a actuar grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El 14 de mayo de 1969, obreros de Córdoba protestaron contra recortes salariales. Días después, estudiantes en Corrientes protestaron y un estudiante, Juan José Cabral, perdió la vida. En respuesta, estudiantes de Rosario realizaron una gran manifestación, el "Rosariazo", donde otro estudiante fue asesinado.

Cuando los estudiantes de Córdoba se movilizaron, coincidieron con huelgas de trabajadores. La muerte de un estudiante el 29 de mayo unió a ambos movimientos. Durante los hechos, conocidos como el "Cordobazo", los manifestantes ocuparon el centro de la ciudad, armando barricadas. Al día siguiente, el Ejército ocupó la ciudad, dejando heridos y víctimas.

La dictadura reprimió a los sindicatos y decretó una baja de sueldos. Las protestas continuaron, debilitando al gobierno de Onganía.

Grupos armados y la idea de "Liberación Nacional"

Tres corrientes se unieron en el surgimiento de una nueva izquierda en Argentina, ligada a la idea de "liberación nacional". Una de ellas fue un sector del catolicismo, influenciado por el Concilio Vaticano II, que adoptó la "opción por los pobres". Otro sector provino de la izquierda tradicional, influenciado por la Revolución cubana y las ideas del Che Guevara. Finalmente, grupos de la Resistencia peronista desarrollaron una visión combativa del peronismo.

Estos grupos simpatizaban con el peronismo y muchos formaron parte de la Juventud Peronista.

Las acciones armadas habían comenzado a fines de 1959. Pero a partir de 1968, durante el gobierno de Onganía, aparecieron las organizaciones armadas que actuarían en el futuro. Ese año surgieron las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). En 1969, el Frente Argentino de Liberación (FAL) y las FAR realizaron sus primeras acciones. El 30 de junio, un grupo armado asesinó al líder sindical Augusto Timoteo Vandor.

En 1970, aparecieron Montoneros y el ERP. Montoneros secuestró al exlíder militar Pedro Eugenio Aramburu el 29 de mayo de 1970 y anunció su ejecución. Una semana después, hubo un cambio interno para desplazar a Onganía. El 30 de julio de 1970, se creó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Levingston (1970-1971)

El 18 de junio de 1970, el general de Brigada Roberto Marcelo Levingston asumió como presidente. Nombró a Margarita Argúas como miembro de la Corte Suprema de Justicia, la primera mujer en ese cargo en América.

Levingston impulsó la política del "compre nacional" y otorgó aumentos salariales para calmar la agitación social.

En 1971, la economía se deterioró con un aumento de la inflación. La agitación social y política aumentó. En noviembre de 1970, surgieron las Ligas Agrarias, que organizaron luchas rurales. También hubo protestas en Tucumán (Segundo Tucumanazo) y Catamarca (Catamarqueñazo).

Levingston intentó que los líderes políticos se unieran a la dictadura, pero el radicalismo, el peronismo y otros partidos firmaron el documento "La Hora del Pueblo", exigiendo elecciones.

El 15 de marzo de 1971, estalló una nueva protesta en Córdoba, el Viborazo, con víctimas y detenidos. Para evitar su caída, Levingston intentó desplazar al comandante del Ejército, Alejandro Agustín Lanusse, pero este lo obligó a renunciar el 23 de marzo.

Lanusse: Hacia el regreso del peronismo (1971-1973)

Lanusse buscó acelerar la salida electoral, controlando la economía y la violencia, y evitando el regreso del peronismo al poder. Propuso un Gran Acuerdo Nacional (GAN) para que todos los partidos se comprometieran en una salida negociada.

Perón, desde el exilio, nombró a Héctor J. Cámpora como su delegado personal y a Rodolfo Galimberti como representante de la Juventud Peronista. También apoyó a José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. El objetivo de Perón era desbaratar el plan de Lanusse y lograr elecciones libres.

Perón buscó el apoyo de los grupos juveniles con un discurso de izquierda y nacionalista, apoyando la resistencia a la dictadura. Las organizaciones armadas, excepto el ERP, se declararon peronistas.

El GAN fue rechazado por el peronismo y otros partidos. Lanusse intentó impedir que Perón se presentara a las elecciones, diciendo que no volvía a Argentina "porque no le da el cuero".

El 22 de agosto, la Marina realizó la Masacre de Trelew, buscando boicotear la salida electoral. Dos días después, la dictadura reformó la Constitución para limitar las posibilidades del peronismo.

Perón regresó a Argentina el 17 de noviembre de 1972. En su regreso, logró un amplio acuerdo con todos los partidos políticos, especialmente con la UCR, simbolizado por el abrazo con Ricardo Balbín. Este acuerdo político se complementó con un acuerdo social con empresarios y sindicatos.

El Partido Justicialista formó el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) con otras fuerzas. Perón impuso la fórmula presidencial Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima y regresó a España. La campaña se hizo con el eslogan "Cámpora al gobierno, Perón al poder."

El 11 de marzo de 1973, el FREJULI obtuvo el 49,56% de los votos. Ricardo Balbín, que obtuvo el 21%, renunció a la segunda vuelta. Cámpora fue proclamado presidente.

Aumento de la participación política

Las organizaciones armadas tuvieron un gran aumento de apoyo popular. Miles de jóvenes se unieron a organizaciones estudiantiles, barriales y sindicales del peronismo revolucionario. También crecieron las organizaciones juveniles de la izquierda de la Unión Cívica Radical y el Partido Comunista.

Las fuerzas de represión, entrenadas en la Escuela de las Américas, respondieron con creciente crueldad, usando la represión sistemática, como en la masacre de Trelew. Esta masacre ocurrió después de que un grupo de guerrilleros escapara de la cárcel. Dieciséis de ellos fueron asesinados una semana después.

Un año antes de las elecciones, el ERP secuestró a varios empresarios. Uno de ellos, Oberdan Sallustro, fue asesinado en abril de 1972. En represalia por la Masacre de Trelew, también asesinaron a dos oficiales de la Armada y un coronel del Ejército.

Tercer peronismo (1973-1976)

El peronismo regresó al gobierno como una alianza de diversos sectores, desde conservadores hasta la izquierda revolucionaria, unidos por la figura de Perón. Una vez en el poder, los conflictos internos eran inevitables.

Presidencia de Cámpora (1973)

Apenas asumió, el Congreso aprobó una ley de amnistía para todos los presos políticos. Esa misma noche, miles de personas fueron a las cárceles para liberar a los detenidos, en un evento conocido como Devotazo. Cámpora firmó un decreto para liberar a 372 presos políticos.

La presidencia de Cámpora fue muy frágil, ya que Perón lo había propuesto porque él no podía ser candidato. El lema "Cámpora al gobierno, Perón al poder" reflejaba esta situación.

El gabinete de Cámpora buscó un equilibrio entre los diferentes sectores del peronismo. Incluía ministros con buenas relaciones con Montoneros, y otros de derecha. El Ministerio de Bienestar Social fue asignado a José López Rega, vinculado a grupos de ultraderecha.

Mientras Montoneros suspendió la lucha armada, grupos de derecha formaron bandas que actuaban fuera de la ley.

Cámpora, por mandato de Perón, reanudó las relaciones diplomáticas con Cuba y comenzó a enviarle productos para romper el bloqueo estadounidense.

El 21 de junio, una multitud de millones de personas se movilizó hacia Ezeiza para recibir a Perón. Pero en Ezeiza, las diferencias entre los sectores del peronismo llevaron a un tiroteo con víctimas. El avión de Perón tuvo que aterrizar en otro aeropuerto. La «masacre de Ezeiza» marcó el inicio del fin de la presidencia de Cámpora.

El Pacto Social

El ministro de Economía de Cámpora, José Ber Gelbard, llegó con un plan que incluía limitar la participación de empresas extranjeras en áreas clave, centralizar el comercio de granos y carnes en el Estado, y nacionalizar los depósitos bancarios.

Dos semanas después, firmó el Pacto Social con sindicatos y empresarios, que congelaba precios y salarios después de un aumento inicial, y suspendía las negociaciones colectivas por dos años.

Renuncia de Cámpora y nuevas elecciones

El 12 de julio, Cámpora y Solano Lima renunciaron. Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, asumió interinamente y llamó a nuevas elecciones para el 23 de septiembre.

La salud de Perón estaba deteriorada, y se sabía que probablemente no terminaría su mandato. La elección del vicepresidente era crucial. Perón intentó una fórmula con Ricardo Balbín (radical) para lograr estabilidad, pero las oposiciones internas en ambos partidos lo impidieron.

Finalmente, la fórmula «Perón-Perón», con María Estela Martínez ("Isabel"), fue la única que logró consenso. En las elecciones del 23 de septiembre, Perón ganó con más del sesenta por ciento de los votos.

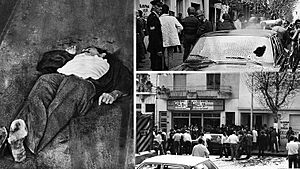

La escalada de conflictos era visible. Pocos días antes, el 6 de septiembre, el ERP ocupó el Comando de Sanidad en la Capital. Dos días después de las elecciones, fue asesinado el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Este crimen fue un punto de inflexión, afectando a Perón y a los grupos armados.

Tercera presidencia de Perón (1973-1974)

Perón asumió su tercera presidencia el 12 de octubre de 1973, buscando conciliar a todas las partes. La situación internacional había cambiado: Uruguay y Chile habían tenido cambios de gobierno militares en junio y septiembre de 1973, dejando a Argentina como el único país democrático en la región. Además, la Crisis del petróleo de 1973 en octubre marcó el fin de un modelo económico.

Perón se apoyó en los sindicatos y el plan económico de Gelbard. Mantuvo el gabinete sin grandes cambios y preservó la política educativa progresista y las relaciones internacionales con países no alineados. La inflación y el desempleo bajaron.

Los grupos liderados por López Rega y el comisario Alberto Villar, organizados como Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), comenzaron a actuar contra quienes consideraban "comunistas". Su primer ataque fue contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen.

En el acto del 1 de mayo, Montoneros reclamó contra el gobierno. Perón los criticó, y los grupos armados abandonaron la Plaza de Mayo. El 11 de mayo, el padre Carlos Mugica, un sacerdote que trabajaba en barrios humildes, fue asesinado.

La salud de Perón decayó rápidamente y falleció el 1 de julio de 1974. Su viuda, Isabel, asumió la presidencia.

La economía en los primeros meses

Los primeros meses del plan de Gelbard fueron muy buenos: el PBI y los salarios reales aumentaron, el déficit comercial se revirtió y la inflación disminuyó. La producción de bienes de consumo creció.

Sin embargo, la crisis del petróleo encareció el combustible y los costos de importación. El plan comenzó a mostrar problemas en diciembre, y las violaciones al Pacto Social se multiplicaron. El Mercado Común Europeo prohibió la importación de carnes argentinas.

Los sindicatos comenzaron a pedir aumentos de salarios. Perón logró una Ley de Asociaciones Profesionales que favoreció a los sindicatos nacionales. En marzo de 1974, el gobierno tuvo que renegociar el pacto, aceptando algunos aumentos de precios y salarios.

Presidencia de Isabel Perón (1974-1976)

Con la llegada de María Estela Martínez de Perón («Isabel») a la presidencia, el gobierno giró hacia la derecha, bajo la influencia de López Rega. Se persiguió a opositores. El ministro de Educación fue reemplazado por Oscar Ivanissevich, con la misión de "limpiar la universidad" de "marxistas".

Los grupos que actuaban fuera de la ley de López Rega se unificaron en la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que continuó con acciones violentas, organizadas desde el Ministerio de Bienestar Social. Entre sus víctimas hubo diputados, exjefes de policía, politólogos y cientos de personas más.

En septiembre de 1974, el Congreso sancionó la Ley de Contrato de Trabajo, una ley laboral muy avanzada. Raimundo Ongaro reorganizó la CGT de los Argentinos y lanzó huelgas. La respuesta violenta de la Triple A hizo que los trabajadores desistieran de ese tipo de huelgas.

En septiembre, Montoneros anunció su paso a la clandestinidad y el retorno a las acciones armadas. El ERP había incrementado sus operaciones y logró instalar un grupo armado rural en Tucumán. En febrero de 1975, el Ejército Argentino inició el Operativo Independencia en Tucumán. La presidenta firmó un decreto ordenando al Ejército "neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán."

El Ejército aplicó una política de represión sistemática en la provincia, persiguiendo a sindicalistas, estudiantes, políticos, artistas e intelectuales, con secuestros y asesinatos.

El "Rodrigazo" y la caída de López Rega

Después de la muerte de Perón, el pacto social se desmoronó. Comenzó a haber un mercado ilegal y escasez de productos básicos.

En septiembre, la presidenta reemplazó a Gelbard por Alfredo Gómez Morales, quien devaluó la moneda, lo que llevó a un rápido aumento de la inflación. Los salarios perdieron poder adquisitivo.

El 2 de junio, Celestino Rodrigo, cercano a López Rega, fue nombrado ministro de Economía. Aplicó una terapia de shock llamada el "Rodrigazo": devaluó el peso en más del 150%, aumentó las tarifas de servicios públicos y el precio de los combustibles. La inflación se descontroló.

La CGT exigió un aumento salarial del 70% y declaró una huelga general. Las manifestaciones afectaron a Rodrigo y a López Rega, quien renunció el 11 de julio.

El 19 de julio, se descubrió un gran arsenal en el Ministerio de Bienestar Social. López Rega voló a España. La Triple A siguió operando, y sus acciones se integraron a los grupos de represión de las Fuerzas Armadas.

Antes del cambio de gobierno

Después de la caída de López Rega, el poder político quedó en manos de la CGT, los parlamentarios y los gobernadores, pero cada vez más limitados por las Fuerzas Armadas, controladas por Videla y Viola. Un cambio en el Ejército en agosto de 1975 colocó a Videla como comandante en jefe.

En septiembre, la presidenta pidió licencia por salud y el senador Ítalo Luder asumió la presidencia provisional. Luder reforzó el poder de los militares y sancionó tres decretos que extendían a todo el país la orden de "aniquilar" las acciones armadas. El Ejército militarizó el país en cinco zonas, con autonomía para cada comandante. Luder anunció que las elecciones se adelantarían a 1976.

En octubre, Isabel Perón volvió a la presidencia y decidió no adelantar las elecciones ni renunciar. Los principales periódicos comenzaron a exigir que las Fuerzas Armadas tomaran el poder.

En el segundo semestre de 1975, Montoneros y el ERP realizaron muchos ataques. Montoneros derribó un avión militar en Tucumán y atacó un regimiento en Formosa. El ERP sufrió grandes pérdidas en Tucumán y atacó un batallón en Monte Chingolo.

La Alianza Anticomunista Argentina, ya bajo control de las Fuerzas Armadas, alcanzó su pico de asesinatos mensuales.

A fines de 1975, el gobierno adelantó las elecciones presidenciales para octubre de 1976. Los legisladores peronistas se dividieron. El 18 de diciembre, hubo un intento de cambio de gobierno para desplazar al último mando militar que apoyaba al gobierno constitucional.

La decisión de los grupos que planeaban el cambio de gobierno fue "desgastar" al gobierno constitucional para agotar todas las posibilidades de una alternativa política, mientras se realizaba una campaña para convencer a la población de que el cambio de gobierno era inevitable.

El 29 de diciembre, los tres comandantes militares exigieron la renuncia de la presidenta. Isabel rechazó el pedido, ratificó la necesidad de preservar la institucionalidad constitucional y buscó protección del Vaticano.

El 9 de febrero, el periodista Bernardo Neustadt exigió la renuncia de la presidenta en televisión. El 17 de febrero, el jefe de inteligencia militar volvió a presionar a Isabel para que renunciara. Ella respondió que no renunciaría "ni aunque me fusilen".

Mientras tanto, grupos de empresarios elaboraban el plan económico para el futuro gobierno militar y organizaban a las principales organizaciones empresariales para descontrolar la economía. La inflación subió a casi el 20% mensual en enero de 1976 y al 54% en marzo, marcando el inicio de la hiperinflación.

El 18 de febrero de 1976, las mayores cámaras empresariales realizaron un paro que paralizó el país, visto como el antecedente más inmediato del cambio de gobierno.

Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983)

El 24 de marzo de 1976, la presidenta María Estela Martínez de Perón fue arrestada. Una junta militar anunció que tomaba el poder, disolvía el Congreso y reemplazaba a los miembros de la Corte Suprema. Ese mismo día, muchas personas fueron asesinadas.

La expresidenta estuvo detenida por más de cinco años. Las autoridades constitucionales fueron reemplazadas por una Junta Militar de Gobierno formada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea). Videla fue nombrado "presidente de la Nación", con amplios poderes.

El gobierno militar reemplazó a los jueces de la Corte Suprema, gobernadores e intendentes. Cientos de funcionarios fueron arrestados. El nuevo gobierno no se consideró provisional y anunció que tenía objetivos, no plazos, buscando modificar por completo la política, la sociedad y la economía.

Algunas de las principales asociaciones empresarias y grandes empresas apoyaron activamente el cambio de gobierno y, en algunos casos, formaron parte del gobierno y de la represión. Lo mismo hicieron varios periodistas y comunicadores.

Algunos historiadores sostienen que la mayoría de la población aceptó el gobierno militar "mansamente" a cambio de "tranquilidad". Otros, sin embargo, destacan que, por primera vez, ninguno de los principales partidos políticos apoyó explícitamente el cambio de gobierno. Señalan que el gobierno militar sometió a la población a un régimen de miedo sistemático, que causó la paralización y la incapacidad de hablar de amplios sectores.

Por otra parte, Argentina tuvo un nivel de resistencia muy superior al de los países vecinos, a través de organizaciones sindicales, grupos armados, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos.

Represión sistemática y violaciones a los derechos humanos

El gobierno militar estableció una estructura clandestina para la represión de opositores, que incluía grupos de acción, secuestros y desapariciones forzadas, centros de detención y maltrato clandestinos, mecanismos ilegales para asesinar personas y ocultar sus cuerpos, y desinformación a través de los medios.

Decenas de miles de personas fueron detenidas, maltratadas y asesinadas. El gobierno informaba que se habían producido "bajas" en "enfrentamientos", aunque la mayoría eran asesinatos de personas desarmadas o prisioneros. Luego, dejaron de informar las muertes y procedieron a la eliminación de los cuerpos, enterrándolos en fosas comunes o arrojándolos al mar. Pasaron a ser "desaparecidos".

La aplicación sistemática de estos métodos ha sido considerada como un caso de represión organizada por el Estado. Organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y especialistas han considerado que los asesinatos masivos constituyeron un genocidio.

El número exacto de desaparecidos no se ha establecido. Las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia estiman la cantidad en unos 30.000. La CONADEP documentó 8.961 casos.

Cuando había niños en los domicilios de las personas perseguidas, estos eran también sustraídos, sus identidades suprimidas y habitualmente dados en adopción a familias de militares o civiles relacionados con las Fuerzas Armadas. En el caso de las mujeres embarazadas, daban a luz en soledad y sus bebés eran separados de ellas. Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños –que se estiman entre 250 y 500– adoptados ilegalmente.

El gobierno militar coordinó la persecución con otros gobiernos militares de Sudamérica mediante el Plan Cóndor, con el apoyo de Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.

La estrategia de las Fuerzas Armadas se basó en la eliminación física de sus enemigos, extendiendo estas denominaciones a cualquier persona opositora al régimen. Las operaciones de secuestro estaban a cargo de grupos de tareas, dependientes de fuerzas militares.

Acciones de grupos armados

Las organizaciones armadas continuaron sus actividades, combatiendo militarmente al gobierno militar.

Montoneros se concentró en ataques a objetivos policiales y militares. También realizaron ataques contra ejecutivos de empresas y funcionarios civiles. En 1979, la organización ya estaba muy disminuida. En 1976, murió en combate el jefe montonero Carlos Caride, y una de las fundadoras, Norma Arrostito, fue detenida y asesinada dos años después.

En 1979 y 1980, Montoneros intentó una contraofensiva para impulsar la resistencia sindical y los derechos humanos. Aunque sufrieron muchas bajas, lograron impulsar el movimiento de resistencia civil. La huelga general de 1979, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979, el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel en 1980 y la creación de la Multipartidaria en 1981, llevaron al gobierno militar a buscar salidas extremas, como la Guerra de Malvinas, que causaron su caída.

El ERP ya estaba muy disminuido al inicio del gobierno militar. Sus intentos de continuar la lucha en Tucumán terminaron en un desastre. Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga fueron muertos por el Ejército.

Política económica

El gobierno militar argumentó que buscaba terminar con el "desgobierno", la "corrupción" y las "acciones armadas". Sin embargo, otros analistas afirman que esto encubría la voluntad de imponer un régimen económico neoliberal, siguiendo las exigencias del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos.

El plan económico fue diseñado por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien siguió las ideas de la Escuela de Chicago. El plan buscaba detener la inflación, estimular la inversión extranjera y aumentar la competitividad. Para ello, se congelaron los salarios, se redujeron los impuestos y aranceles al comercio exterior, y se desreguló el sistema financiero para promover el endeudamiento estatal externo.

Los sectores agroexportadores apoyaron esta política. Las Fuerzas Armadas buscaban reducir la influencia de los sindicatos, a los que responsabilizaban por el desorden social. Por eso, se intervinieron todos los sindicatos, se prohibieron las huelgas y se persiguió a los activistas.

El congelamiento de salarios llevó a una rápida caída de su poder adquisitivo. El desempleo se mantuvo relativamente estable.

La apertura comercial y la sobrevaluación del peso no generaron nuevas inversiones. Hubo un gran aumento de importaciones, con un efecto negativo en la industria. Grandes empresas cerraron sus plantas, y miles de empresas medianas y pequeñas fueron vendidas o cerradas.

La ley de entidades financieras y la política cambiaria promovieron la especulación financiera. Los inversores abandonaron las inversiones productivas para comprar dólares. Esto llevó a la quiebra de miles de empresas y particulares, y el Estado tuvo que asumir las deudas.

La sobrevaluación del peso provocó el fenómeno conocido como "plata dulce", por el cual muchos argentinos viajaban al exterior y compraban mercaderías a precios más bajos.

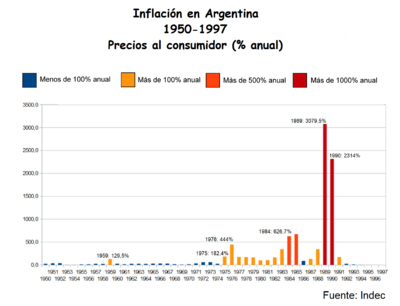

A pesar de que el discurso económico se centraba en combatir la inflación, esta se mantuvo en niveles muy altos.

Represión cultural

Para los militares, el concepto de nacionalidad excluía cualquier forma de diversidad. Se impuso una rígida censura, que incluyó quemas de libros y prohibiciones de películas, obras de teatro y música. Decenas de escritores y músicos fueron prohibidos.

Además de la represión, se realizaron campañas para que los padres controlaran los contenidos educativos, advirtiendo contra el uso de ciertos términos o la lectura de autores latinoamericanos.

Aunque algunos religiosos se enfrentaron al gobierno militar, la mayor parte de la jerarquía católica apoyó activamente al gobierno.

El gobierno obtuvo un gran triunfo cultural con la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 1978. El triunfo de la selección argentina ayudó a distraer a la población de los problemas económicos y políticos, y generó una ola de nacionalismo.

En su búsqueda de homogeneidad cultural, se decidió eliminar las villas miserias. Se llevaron a cabo algunos planes de vivienda, pero la intención era mejorar la imagen del país.

Relaciones exteriores y derechos humanos

El gobierno militar tuvo una política exterior compleja: por un lado, se proclamaba parte del bloque "occidental y cristiano" y buscaba impedir el "triunfo de la subversión", pero por otro, sus principales clientes para las exportaciones eran la Unión Soviética y Cuba, con quienes mantuvo buenas relaciones.

A pesar de estas contradicciones, el gobierno militar quería ser un aliado importante de Estados Unidos en Sudamérica. Esto fue posible mientras gobernó Gerald Ford, pero la llegada de Jimmy Carter a la presidencia en 1977 cambió las cosas. Las quejas de los exiliados sobre la situación de los derechos humanos llevaron al gobierno estadounidense a presionar al gobierno militar para que terminara con los secuestros y asesinatos. Varios países europeos también se sumaron a los reclamos.

El gobierno y la prensa difundían el eslogan "los argentinos somos derechos y humanos" en respuesta a una supuesta "campaña antiargentina", para mantener a la población sin información sobre los crímenes. El Mundial de fútbol también se usó como propaganda.

Repetidas visitas de representantes extranjeros llevaron al gobierno a aceptar una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979, lo que obligó al gobierno a liberar a miles de detenidos antes de la visita. La CIDH pudo reunir miles de reclamos sobre desaparecidos.

El gobierno militar coordinó la persecución con los gobiernos de los países vecinos, que también eran gobiernos militares.

La relación con Chile se vio afectada por la ambición de algunos mandos militares de iniciar una "buena guerra". El laudo arbitral de 1977, que otorgó la soberanía de las islas orientales del canal de Beagle a Chile, llevó a una escalada de amenazas. Las Fuerzas Armadas argentinas planificaron un ataque masivo sobre Chile.

La opinión pública argentina reaccionó negativamente, y el Papa Juan Pablo II ofreció una mediación. La guerra se evitó, pero los grupos belicistas no quedaron conformes, lo que llevaría dos años más tarde a una guerra internacional.

En 1980, Adolfo Pérez Esquivel, líder de la organización Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), recibió el Premio Nobel de la Paz, lo que dio repercusión mundial a las violaciones a los derechos humanos en Argentina.

La lucha de las organizaciones de derechos humanos continuó. Las Madres de Plaza de Mayo reclamaron durante años por la aparición de sus hijos desaparecidos, y lograron dar a conocer la situación de miles de presos políticos y desaparecidos.

Conflictos internos y sociales

A mediados de 1977, Videla cedió el mando del Ejército a Roberto Eduardo Viola. Tres años más tarde, la Junta de Comandantes nombró presidente al teniente general Viola. Viola asumió la presidencia el 19 de marzo de 1981, con un gabinete de mayoría civil.

La CGT fue prohibida, pero el movimiento obrero se reorganizó en dos grandes grupos: uno más combativo y otro más dialoguista. El grupo más combativo, liderado por Saúl Ubaldini, organizó el primer paro general contra el gobierno militar en abril de 1979.

En 1981, varios dirigentes políticos formaron la "Multipartidaria", que comenzó a exigir un pronto llamado a elecciones.

El avance de Galtieri en el Ejército le permitió tomar el poder cuando Viola fue internado. Galtieri asumió la presidencia el 1 de julio de 1982, sin dejar la comandancia del Ejército.

El nuevo líder militar era partidario de una política de "mano dura" y del liberalismo económico. La política económica fue de estricto control de gastos y rechazo a los aumentos salariales.

En respuesta a las crecientes dificultades económicas, la CGT Brasil convocó a un paro general para el 30 de marzo de 1982, que tuvo un amplio apoyo. Durante las manifestaciones, unas 3.000 personas fueron arrestadas, y un líder sindical fue asesinado en Mendoza.

Guerra de Malvinas (1982)

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas ocuparon las islas Malvinas, que Argentina reclamaba desde su ocupación por Gran Bretaña en 1833. También fueron ocupadas las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El plan original era desplazar a la guarnición inglesa, dejar una pequeña guarnición argentina y retirarse, para obligar al Reino Unido a negociar.

Pero al anunciar la medida, el gobierno militar fue superado por una enorme movilización patriótica de apoyo. Personalidades de todas las tendencias políticas y sindicales apoyaron la recuperación de las islas.

Los jefes militares decidieron desviarse del plan original y permanecer en las Islas, pensando que podían aprovechar el sentimiento popular.

Galtieri y su ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, no creyeron que Gran Bretaña reaccionaría militarmente. Contaban con la simpatía del presidente Reagan y creían que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) obligaría a Estados Unidos a apoyar a Argentina.

A pesar de las advertencias de Estados Unidos, Galtieri se negó a aceptar la exigencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de evacuar las islas. Buscó apoyo en la Unión Soviética, Cuba y el Movimiento de Países No Alineados.

El gobierno militar atenuó la represión de los partidos políticos y cambió su política cultural, prohibiendo la música "en inglés" para promover el folklore, el rock nacional y la música latinoamericana.

El 2 de mayo, la aviación británica comenzó el bombardeo de posiciones argentinas, y poco después un submarino nuclear británico hundió el Crucero General Belgrano, causando 323 víctimas y haciendo irreversible la guerra. Pocos días más tarde, comenzó el ataque terrestre. Las tropas argentinas, en general mal equipadas y comandadas, fueron finalmente superadas y el 14 de junio tuvieron que rendirse. Sufrieron un total de 649 víctimas.

Hasta el final de la guerra, los noticieros argentinos informaban que su país estaba ganando. La noticia de la rendición tomó por sorpresa a la opinión pública y destruyó el prestigio del gobierno militar.

Las manifestaciones contra el gobierno se multiplicaron. El 18 de junio, el nuevo comandante del Ejército, Cristino Nicolaides, depuso a Galtieri. Reynaldo Bignone asumió la presidencia el 1 de julio de 1982.

Bignone ordenó en secreto un análisis de las responsabilidades de la guerra. El "Informe Rattenbach" fue devastador para los mandos militares que condujeron la guerra, recomendando penas graves para los responsables.

Economía: inflación y deuda

Dos reformas económicas importantes tuvieron lugar en 1980:

- El Banco Central emitió la Circular 1050, que actualizaba los créditos hipotecarios según las tasas de interés bancarias. Las tasas subieron a más del 100% anual, lo que hizo imposible pagar para la mayoría de los deudores, y muchas familias perdieron sus viviendas.

- Se eliminaron los aportes de los empleadores para la seguridad social, lo que afectó las finanzas provinciales y el monto que cobraban los jubilados.

Cuando Viola llegó a la "presidencia" en marzo de 1981, reemplazó a Martínez de Hoz y designó a Lorenzo Sigaut como ministro de Economía. Sigaut devaluó drásticamente la moneda, lo que impulsó un nuevo aumento de la inflación.

Durante la gestión de Sigaut, se instauró un seguro de cambio para beneficiar a las empresas privadas que se habían endeudado en dólares. Esto permitió que la deuda en dólares de las grandes empresas fuera asumida por el Estado, aumentando la deuda externa argentina. Al finalizar el gobierno militar, la deuda externa había crecido un 364% respecto a 1976.

La sobrevaluación del peso provocó el fenómeno conocido como "plata dulce", por la cual muchos argentinos viajaban al exterior y compraban mercaderías a precios muy bajos.

La inflación se mantuvo en niveles muy altos. El PBI decreció en 1980 y 1981. La pobreza, que desde los años 40 se ubicaba por debajo del 10%, subió al 37,4% en 1982. Incluso cayó el consumo de alimentos básicos.

La economía del gobierno militar dejó una "pesada herencia" a la Argentina democrática: una deuda externa muy alta, una inflación descontrolada, una industria afectada y un nivel de pobreza muy superior al de años anteriores.

El último gobierno militar

El gobierno de Bignone fue un gobierno de transición. La prensa decidió ignorar la censura, las dos CGT convocaron paros generales masivos, y los partidos políticos comenzaron a discutir programas y candidaturas. La censura artística dio paso a una mayor libertad de expresión.

En diciembre, la Junta ordenó investigar las responsabilidades de la guerra de las Malvinas. El "Informe Rattenbach" pidió penas muy graves para los responsables.

El 16 de diciembre, un manifestante perdió la vida durante la represión de una manifestación masiva. Sin embargo, la decisión de llamar a elecciones ya estaba tomada, y estas fueron fijadas para el último domingo de octubre de 1983.

El 18 de abril de 1983, Bignone ordenó la destrucción de todos los archivos sobre la detención y asesinato de los desaparecidos. En septiembre, el gobierno sancionó una "Ley de Pacificación Nacional", que buscaba proteger a los militares de cualquier hecho ocurrido durante la represión. Pero la justicia ya había comenzado a juzgar a los comandantes.

Mientras la CGT se unificaba, los partidos políticos se prepararon para las elecciones. Los favoritos eran el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. El peronismo eligió a Ítalo Argentino Luder como candidato. El radicalismo eligió a Raúl Alfonsín.

El 30 de octubre, Alfonsín ganó con el 51,75% de los votos, contra el 40,16% de Luder. Ese día, el peronismo fue derrotado por primera vez en elecciones libres. Bignone entregó la presidencia a Alfonsín el 10 de diciembre de 1983.

El regreso de la democracia

El 10 de diciembre de 1983, el gobierno militar llegó a su fin después de siete años. El país estaba en una crisis profunda, con inflación, deuda externa, una economía afectada, la derrota en la guerra de las Malvinas, el desprestigio internacional por las violaciones a los derechos humanos y muchos casos de corrupción.

El desafío era consolidar una democracia que, desde principios de siglo, había sido interrumpida por repetidos cambios de gobierno por la fuerza y gobiernos militares.

Ver también