Pueblo de indios para niños

Los pueblos de indios fueron comunidades especiales creadas en América durante la época en que los españoles llegaron y compartieron sus creencias.

Estos pueblos fueron impulsados por las autoridades españolas a partir de 1548. Su objetivo era organizar mejor a la población indígena para cobrar impuestos, enseñarles el cristianismo y que pudieran trabajar de forma más ordenada.

Legalmente, estos pueblos eran como los municipios de hoy, pero solo para la población indígena. A veces, los españoles simplemente reconocían pueblos que ya existían, como los altépetl en México. Otras veces, reunían a personas que vivían dispersas en nuevos lugares. Esta idea de los "pueblos de indios", junto con las "reducciones", fue apoyada por algunos líderes religiosos. Ellos veían en esto una forma de proteger a los indígenas de sistemas de trabajo difíciles, como la mita minera, y de la encomienda, que a veces se usaba para el beneficio personal de algunos. El Inca Garcilaso de la Vega, un escritor de esa época, también usó el término "reducciones" para referirse a los pueblos leales al imperio incaico.

Contenido

¿Para qué se crearon los pueblos de indios?

La "república de indios"

La forma en que España organizó los "pueblos de indios" muestra que veían la sociedad colonial dividida en dos partes. Por un lado, estaba la "república de españoles", que era la comunidad de los blancos. Por otro lado, estaba la "república de indios", que era la sociedad indígena. La idea era que estas dos comunidades vivieran separadas, pero se relacionaran bajo reglas específicas. Las ciudades fundadas por los españoles no estaban pensadas para que vivieran allí muchos indígenas. Ellos debían vivir en las afueras de las ciudades o en lugares donde pudieran trabajar para los españoles.

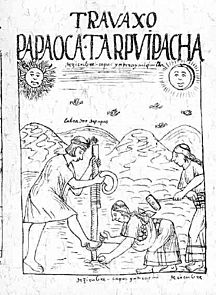

Indígenas "organizados y con nuevas creencias"

Según el historiador Magnus Mörner, la política de crear "pueblos de indios" buscaba:

...concentrar a los indios en poblados organizados, estables y accesibles para facilitar tanto su enseñanza religiosa como su organización social.Magnus Mörner

Ramón Gutiérrez añade que la idea era:

...reunir a los líderes y a los indígenas cerca de las ciudades y villas españolas para tener su ayuda y enseñarles.Ramón Gutiérrez

Los pueblos de indios más importantes se llamaban "cabeceras de doctrina". Esto era porque el gobierno español esperaba que los líderes religiosos se encargaran de enseñar las nuevas creencias y costumbres a sus habitantes. Por eso, las leyes de la época buscaban asegurar que en todos los pueblos, incluso los más pequeños, se realizaran actividades religiosas.

Por ejemplo, una ley del rey Felipe III decía que:

En todos los pueblos con más de cien indígenas, debe haber dos cantores (para las misas), y si el pueblo tiene hasta cien indígenas, debe haber un fiscal (para las actividades religiosas).Informe de fray Vicente de Santa María,

Algunas personas también creían que era importante alejar a los indígenas de lugares solitarios, pues pensaban que en esos sitios habitaban seres malignos.

¿Cómo eran los pueblos de indios?

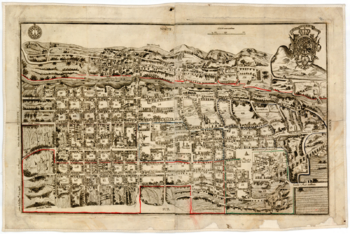

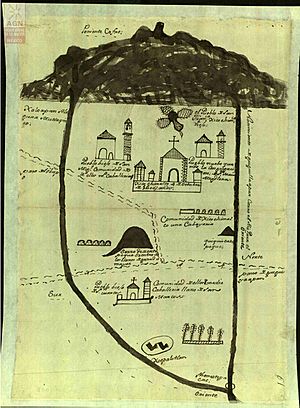

Los pueblos de indios eran como una versión más sencilla de las ciudades españolas. Si era posible, se construían con calles rectas que formaban una cuadrícula. Tenían una plaza central con un portal para el intercambio de productos, una capilla donde el sacerdote enseñaba, una cárcel, la casa del líder indígena (cacique) y un lugar para el cabildo indígena, que ayudaba al sacerdote a organizar actividades religiosas. Para mostrar la importancia de la nueva religión, la capilla solía tener un crucifijo afuera y otro en la cima de un cerro cercano que antes era sagrado para los indígenas.

Generalmente, la mayoría de estas construcciones, excepto la capilla, eran sencillas. Una sola choza podía servir como casa del cacique, cárcel y cabildo. El portal solía ser solo un cobertizo.

En Perú, Damián de la Bandera los describía en 1557 así:

"En todos los pueblos principales hay plazas llanas... la mitad de ellas tienen cruces, y comúnmente las iglesias están en medio de las plazas o a un lado de ellas (...) Todas las casas son pequeñas y humildes y, en su mayoría, redondas, supliendo con ingenio la pobreza y la falta de ropa. No usan casas grandes, y si hay alguna antigua, nadie la habita ni sirve más que para hacer reuniones y otras actividades (rituales y sacrificios)"Damián de la Bandera

Autoridades en los pueblos

Legalmente, la máxima autoridad era el corregidor de indios, quien estaba a cargo de todos los pueblos de una región. El representante español permanente en el pueblo era el sacerdote. El cacique (líder indígena) y su cabildo (consejo) colaboraban con el sacerdote.

Los caciques locales, como los tlatoani de México, fueron reconocidos por los españoles y aceptaron ser intermediarios entre su comunidad y los nuevos gobernantes. Muchos adoptaron símbolos de poder españoles. Por ejemplo, algunos loncos (líderes) mapuches en Chile todavía usan un bastón de mando español en lugar de sus insignias antiguas. En los Andes peruanos, algunas comunidades indígenas tienen un "alcalde de indios" o "envarado", que se distingue por llevar un poncho y una vara con una cruz de plata.

Sin embargo, a menudo, el encomendero o el dueño de una hacienda cercana, con el permiso de los corregidores y sacerdotes, actuaba como la autoridad principal en el pueblo.

La Conquista había cambiado mucho la estructura social, haciendo que el liderazgo de los caciques fuera frágil y fácil de manipular por los españoles.

El virrey Antonio de Mendoza comentó:

En las elecciones de los caciques y gobernadores de los pueblos de esta Nueva España ha habido y hay grandes confusiones, porque algunos heredan el cargo, otros son elegidos, otros fueron nombrados por Moctezuma, y otros eran puestos o quitados por los encomenderos o los religiosos (...) Hay otra elección de gobernador en algunos pueblos, que es un cargo diferente al del cacique, y este lo eligen los indígenas...Virrey Antonio de Mendoza

Tierras alrededor de los pueblos

Alrededor de cada pueblo existían tierras llamadas ejidos o parcelas para el trabajo comunitario y para que los habitantes se abastecieran. Pero fuera de estos límites, el pueblo estaba rodeado por las tierras de los encomenderos, que con el tiempo se convirtieron en grandes propiedades llamadas haciendas. Estas haciendas a menudo presionaban para expandir sus tierras y obtener mano de obra de los pueblos de indios. De hecho, la mayoría de estos asentamientos terminaron siendo absorbidos por la expansión de las haciendas a principios del siglo XIX.

Otro caso era el de los pueblos de indios que se establecían cerca de una ciudad española. Estos se convertían en barrios que proveían trabajadores y productos para el mercado local. Muchos barrios de las capitales latinoamericanas actuales fueron originalmente asentamientos indígenas organizados durante la Conquista y la Colonia. En estos asentamientos cercanos a las ciudades, la identidad indígena y el sistema de caciques se perdieron rápidamente. Esto se debió a que hubo más mezcla de culturas, y con el tiempo, sus habitantes dejaron de pertenecer legalmente a la "república de indios" y tampoco fueron integrados a la "república de españoles".

Ubicación

Según las órdenes reales, los pueblos de indios debían ubicarse en tierras llanas y de fácil acceso. Esto hizo que en Mesoamérica se reubicaran muchos altépetl que originalmente estaban en barrancos y montañas, cerca de fuentes de agua.

Historia de los pueblos de indios

Origen: la "congregación"

El proceso de creación de los "pueblos de indios" se conoce como la "congregación".

La idea de concentrar a la población indígena en pequeños pueblos surgió en las primeras colonias del Caribe. Allí, los españoles se dieron cuenta de que la gente que vivía dispersa y escondida en lugares apartados dificultaba conseguir suficiente mano de obra.

Luego, una serie de leyes reales, a partir de 1545, impulsaron la reubicación y establecieron las reglas para los nuevos asentamientos.

A finales del siglo XVI, la monarquía empezó a fomentar estos asentamientos por una nueva razón: evitar que se ocuparan tierras que, en teoría, pertenecían al rey. El rey Felipe II ya había ordenado en 1568 que se evitara este tipo de ocupaciones. Debido a este problema, surgió la necesidad de regularizar y determinar qué tierras habían sido entregadas o eran ocupadas legalmente. Esto llevó a la promulgación de varias leyes en 1591, llamadas "de composición", que iniciaron un largo proceso para formalizar la propiedad de las tierras de españoles e indígenas.

La implementación de la "congregación" fue un proceso complejo y diferente en cada región, dependiendo de la voluntad y eficiencia de los gobernadores y virreyes locales.

La "congregación" en México

En el caso de México, el proceso se realizó en dos grandes etapas. La primera fue durante el gobierno del virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón, entre 1550 y 1564. La segunda etapa, impulsada por las leyes "de composición", fue durante la administración del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, entre 1595 y 1625.

Sin embargo, estos procesos de finales del siglo XVI no empezaron de cero. Ya en la primera mitad de ese siglo, 2000 "pueblos de indios" tenían algún tipo de reconocimiento oficial en el Virreinato de Nueva España.

La "congregación" en Perú

Desde las primeras décadas después de la Conquista, se comenzaron a fundar pueblos de indios. Pero fue el virrey del Perú, Francisco de Toledo, quien en 1568 empezó a implementar de forma decidida la política de reasentamiento en "pueblos de indios". Santiago de Surco, fundado en las afueras de Lima, fue un modelo de cómo debían ser estas villas.

En Chile

En Chile, la política de "pueblos de indios" se impulsó en dos momentos:

- La Tasa de Gamboa: Publicada en 1580 por el gobernador Martín Ruiz de Gamboa. Este documento regía el territorio entre el Río Choapa y el Río Maule. Se inspiró en las medidas del virrey Toledo en Perú. No tuvo mucha aplicación práctica, ya que los indígenas siguieron trabajando en las minas, y fue eliminada en 1587 por el gobernador Alonso de Sotomayor.

- El trabajo del visitador de tierras, encargado de asegurar la existencia y supervivencia de los pueblos de indios. La labor de Ginés de Lillo comenzó en 1603.

La Tasa de Gamboa explicaba claramente los fundamentos de esta política:

...porque antes que nada se debe procurar que los dichos indios sean organizados como personas para que después puedan recibir el nombre de cristianos, por lo tanto, por la presente ordeno y mando que los españoles que sean corregidores de dichos distritos reúnan a los dichos indios en pueblos para que vivan juntos y organizados socialmente...

Conflictos con los dueños de haciendas

Existen documentos de la primera mitad del siglo XVII que muestran que la protección legal de los "pueblos de indios" no siempre era efectiva. Por ejemplo, el obispo de Santiago Diego de Humanzoro comentó en un informe al rey:

...en esta jurisdicción hay muchas estancias, pobladas con indios (...) y en los dichos pueblos no hay indios, porque los encomenderos los tienen en sus estancias.Diego de Humanzoro

Ejemplos de pueblos de indios

Muchas ciudades, pueblos y barrios famosos de Latinoamérica que hoy son parte de grandes áreas urbanas, fueron alguna vez "pueblos de indios".

En Argentina

- Salsipuedes (Córdoba)

- Cosquín (Córdoba)

- La Paz (Mendoza)

- Parque Siquiman (Córdoba)

- San Marcos Sierras (Córdoba)

- Reducción de Yapeyú

- Quilmes

En Bolivia

- Tiquipaya (Cochabamba)

- La Paz - Chuquiabo

En Chile

En 1614, el español Hernando Machado de Chávez contó 48 pueblos en el distrito de Santiago (de Choapa a Cauquenes). De los 2.345 indígenas de pueblo, solo 696 vivían en ellos; el resto estaba en las haciendas de los encomenderos o trabajando libremente. A mediados del siglo XVII, Fray Gaspar de Villarroel anotó los siguientes pueblos en un informe al Gobernador Martín de Mújica:

Además de El Salto, Quilicura, Huechún, Llopeo, Pico, Tango, Aculeo, Chada, Maipo, El Principal, Malloa, Copequén, Rapel, Colchagua, Pichidegua, Peumo, Nancagua, Teno, Rauco, Peteroa, Lora, Gualemo, Mataquito, Gonza, Ponihue, Vichuquén, Huenchullami, Duao, Rauquén, Pocoa, Putagán, Cauquenes y Chanco. Posteriormente se incluye Longomilla, donde existen numerosos asentamientos de indígenas.

En Colombia

En Costa Rica

- Aserrí

- Barva

- Escazú

- Tres Ríos

- Curridabat

- Cot

En El Salvador

En México

En cuanto a la educación que daban los frailes para enseñar a los niños y facilitar que los indígenas adoptaran el cristianismo, se sabe que existieron aproximadamente 4,468 pueblos de indios en 28 regiones. De estos, 1,042 pueblos (el 23%) tenían escuelas. Se estima que había entre 35 y 40 escuelas primarias en funcionamiento, aunque la cantidad podía variar según el número de habitantes de cada región. Por ejemplo, en los pueblos cercanos al gran lago, en Cuernavaca y Tlaxcala, probablemente había muchas más escuelas. Se calcula que entre 30,000 y 50,000 niños de 8 a 12 años aprendían lectura, escritura, catecismo y aritmética básica, junto con otros conocimientos prácticos. Es importante recordar que la información sobre la educación a lo largo de los 300 años de la época colonial pudo variar, y es probable que se fundaran otros pueblos de indios que no están registrados.

También se sabe que los tlaxcaltecas que se mudaron para poblar algunas regiones del noreste de la Nueva España, como Saltillo, Parras, Viesca, Monclova, Candela, Nadadores, San Buenaventura, San Fernando de Austria (en la provincia de San Francisco de Coahuila), y en Monterrey, Guadalupe y otros pueblos del Nuevo Reino de León, e incluso en San Antonio de Béxar, Texas, tuvieron pueblos de indios tlaxcaltecas con escuelas primarias. De hecho, en Saltillo, el primer maestro de primeras letras fue el tlaxcalteca don Andrés "del Saltillo" Valverde, quien enseñó a niños tlaxcaltecas, españoles, criollos y mestizos entre 1600 y 1660, y falleció en 1675. (Will Ross).

En Paraguay

En Perú

En Venezuela

Ver también

- Reducciones de indios

- Misiones jesuíticas guaraníes

- Misiones jesuitas en la península de Baja California

- Misiones jesuíticas de Bolivia

- Pueblos originarios

Véase también

En inglés: Reductions Facts for Kids

En inglés: Reductions Facts for Kids