Baja Edad Media de la península ibérica para niños

La Baja Edad Media en la península ibérica fue el último periodo de la Edad Media, y estuvo marcado, como en el resto de Europa, por una gran crisis en el XIV. A finales del XIII, era cada vez más difícil producir suficientes alimentos para toda la población. En los reinos hispanos, el gran esfuerzo de las guerras y la repoblación de territorios había sido enorme, y el avance territorial muy rápido.

Así, en el XIV, el equilibrio se rompió y se produjo una crisis general en toda Europa. Esta crisis se considera el fin de la Edad Media y el inicio de los Estados modernos. En la Europa Occidental se formó una sociedad con una economía que pasaba del feudalismo al capitalismo, una sociedad estamental (dividida en grupos sociales) y monarquías autoritarias que se hicieron más poderosas. El feudalismo no desapareció del todo, pero cambió para adaptarse hasta el XIX.

En Inglaterra, los cambios fueron diferentes. Surgió una burguesía (clase de comerciantes y artesanos ricos) muy fuerte, ligada a un comercio y una industria innovadores. Esto le dio a Inglaterra una ventaja de casi un siglo sobre el resto de Europa.

La crisis fue muy compleja y afectó a todos los aspectos de la Edad Media: la economía, la política, la sociedad y la cultura. Todos estos problemas estaban conectados entre sí. Durante el XIV, la crisis fue global. En el XV, hubo una recuperación económica y de la población, pero los problemas políticos y sociales continuaron.

Contenido

Crisis económica en la Baja Edad Media

y los vedados pacidos,

y aun las huertas de la villa:

tal estrago en esperilla

nunca vieron los nascidos.

Las ciudades son tornadas

rastros e degolladeros,

los caminos e senderos

en despojos a manadas.

Los menudos van perdidos,

los corazones caídos

dan señal de maravilla;

en España y su cuadrilla

grandes daños son venidos.

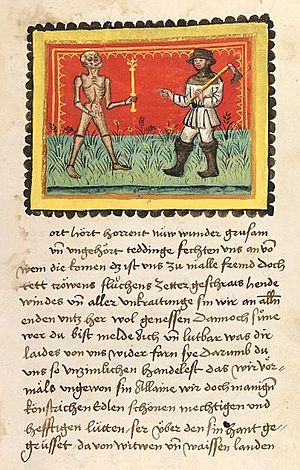

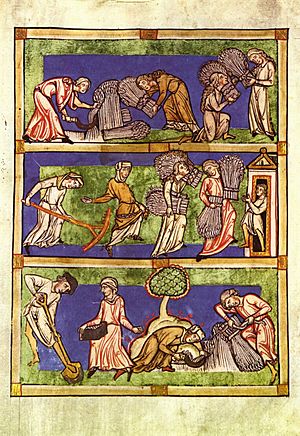

Problemas y recuperación en la agricultura

Una de las causas de la crisis agraria fue la disminución de las cosechas de cereales. Esto pudo deberse a periodos de mal tiempo (sequías, lluvias fuera de temporada) y al agotamiento de la tierra. Desde el año 1301, se empezó a hablar de los "malos años":

[...] fue en toda la tierra muy grand fambre; é los omes moriense por las plazas é por las calles de fambre, e fue tan grande la mortandad en la gente, que bien cuidaran que muriera el cuarto de toda la gente de la tierra; e tan grande era la fambre, que comían los omes pan de grama..." (Crónica de Fernando IV)

Textos como este se repiten durante todo el XIV en los reinos de la península. Una de las hambrunas más duras fue la de 1333 en Cataluña, llamada "lo mal any primer". Pero la más importante fue la de 1343, conocida en Valencia como "any de la gran fam", que preparó la llegada de la Peste negra. Curiosamente, la gran cantidad de muertes por la peste disminuyó las hambrunas, ya que había menos gente que alimentar. Aun así, en 1374, hubo otra hambruna llamada "la segona fam".

A pesar de todo, la situación de los campesinos pequeños y medianos no fue tan mala como podría parecer. Aunque fueron los que más sufrieron la crisis, muchos lograron sobrevivir. Los datos muestran que las pequeñas propiedades libres, llamadas alodios, se mantuvieron en gran medida.

Los campesinos más pobres, que huían de sus tierras, se unían en grupos de mendigos o bandoleros, o buscaban refugio en las ciudades. Allí, conseguían los trabajos peor pagados, ya que no tenían ninguna cualificación de gremio. Los concejos (gobiernos locales) pidieron a los reyes que bajaran los impuestos, pues no podían pagarlos. Como resultado, el campo sufrió grandes cambios: los cultivos, los bosques y las tierras sin usar se reorganizaron. Los propietarios también cambiaron; los nobles, el clero y los ricos de las ciudades se quedaron con muchas tierras. A menudo, usaron los "malos usos" (abusos) para evitar que los campesinos se fueran. Algunos aristócratas más avanzados optaron por formas de explotación más eficientes, como el arrendamiento (alquiler de tierras) o la aparcería (compartir cosechas). Lo cierto es que, excepto en Andalucía, desaparecieron las grandes zonas con un solo tipo de cultivo de cereal.

En este periodo se formó el paisaje agrario tradicional de la península, coincidiendo con la Recuperación. En la Meseta, la actividad principal seguía siendo el cereal, pero el paisaje se dividió con la aparición de zonas para el ganado y nuevos sistemas de explotación. Al mismo tiempo, surgieron grandes regiones especializadas en el vino, como el valle del Duero, La Rioja y Andalucía. También en Andalucía, a finales del XV, empezó a crecer el cultivo del olivo (especialmente en el Aljarafe), algo que también ocurrió en Cataluña y cerca de Zaragoza. La presencia de moriscos y campesinos con iniciativa favoreció una gran renovación de la agricultura en la Corona de Aragón. Además, en la zona costera desde Barcelona hasta Alicante y Murcia, se cultivaron plantas para tintes, moreras para la seda, azafrán, caña de azúcar y arroz, que aumentó en las zonas pantanosas después de la Peste negra.

Crecimiento de la ganadería ovina

Antes de esta recuperación, los nobles y burgueses ricos aprovecharon la situación para mejorar su economía criando ovejas. La ganadería ovina era muy rentable, tanto para ellos como para los reyes, y esto ya ocurría desde el XIII. Pero en el XIV, la disminución de la población por las crisis hizo que muchas tierras de cultivo se convirtieran en pastizales. El comercio de la lana se convirtió en la segunda actividad económica más importante de Castilla. Tanto la nobleza como las órdenes militares tenían grandes pastos en el norte (para el verano) y en el sur (para el invierno). Cada año, enormes rebaños de ovejas recorrían la península de norte a sur y viceversa (ganadería trashumante), causando daños en las cosechas. Por eso, el rey Alfonso X el Sabio creó reglamentos para establecer los caminos para el ganado, llamados Cañadas reales, y en 1273 fundó el Honrado Concejo de la Mesta de Pastores. El rey dio muchos privilegios a los nobles ganaderos, lo que perjudicó a los agricultores. Sin embargo, también era importante la ganadería estante, que era propiedad de pequeños y medianos campesinos y de los concejos (fuera de la Mesta). Se calcula que, de los 5 millones de ovejas que había en la Corona de Castilla a finales del XV, la ganadería trashumante y la estante se repartían por igual.

- El rey se beneficiaba de los muchos impuestos que daban las Cañadas: el portazgo por el recorrido; el servicio por el rebaño; y el montazgo por los pastos.

- La nobleza también se benefició, ya que les costaba seguir con sus actividades tradicionales. Al ver que muchas de sus tierras no tenían mano de obra y sus posesiones aumentaban, decidieron invertir en grandes rebaños de ovejas. Algunos grandes propietarios llegaron a tener 10.000 o 15.000 cabezas de ganado.

- Los pequeños y medianos ganaderos: generalmente agricultores o grupos de concejos (y también los ricos de las ciudades), diversificaron su economía aprovechando el buen momento del comercio de la lana.

Artesanía y comercio

La ganadería ovina fue clave para la recuperación económica de Castilla. Surgieron y progresaron mucho las ferias de Medina del Campo o Burgos, y otros centros comerciales de la Meseta (Segovia, Toledo, Cuenca...). Era el momento de impulsar la producción local.

Pero la guerra de los Cien Años en Europa hizo que la exportación de lana inglesa disminuyera o se detuviera. Esto obligó a los grandes fabricantes de telas europeos a usar la lana castellana. Flamencos, franceses e italianos pagaban mucho más por la lana merina de calidad que los productores locales. Así, la producción artesanal en Castilla se redujo o cayó en manos de extranjeros. Castilla se convirtió en un país sin industria, dominado por una nobleza rural y dependiente del exterior para todos los productos manufacturados.

Los marineros mercantes del Cantábrico se beneficiaron mucho, gracias a los viajes a los puertos franceses o flamencos (desde Burdeos a Brujas). Las hermandades de marineros, como la Hermandad de las Marismas (1296) y la Universidad de Mercaderes (1443), cambiaron su actividad tradicional de pesca y comercio de corta distancia. Se convirtieron en la base del poder naval castellano. Los armadores del Cantábrico supieron encontrar clientes en Italia, Cataluña y Francia. Si en 1340, los castellanos tuvieron que pedir ayuda a los genoveses, los catalanes y los portugueses para detener la amenaza de los Benimerines en el estrecho; en pocos años la situación cambió: en 1372 los franceses pidieron ayuda a los castellanos para derrotar a los ingleses en La Rochelle; y a finales de siglo, los catalanes alquilaban barcos del Cantábrico para su comercio.

La Corona de Aragón tuvo una producción manufacturera más fuerte. Contaba con una rica clase alta urbana, que se había enriquecido con el comercio y la industria. Esta clase se sentía más cercana a la nobleza media que a la gente más pobre de la ciudad. Además, la Corona de Aragón tenía un imperio en el Mediterráneo que le permitía acceder a las rutas comerciales con Oriente. Así pudo superar la crisis económica con mejores resultados. Se desarrolló una poderosa industria lanera que vendía en Cerdeña, Sicilia y el norte de África. Además de telas, se comerciaba con especias, hierro trabajado, cereales y cuero.

La Peste Negra

La peste negra es el nombre que se dio a muchas epidemias que sufrió Europa en el XIV. Se cree que fue un conjunto de enfermedades bacterianas, como la peste bubónica y la peste septicémica, quizás junto al carbunco, pero no hay una explicación definitiva. Estas enfermedades llegaron de Oriente, transportadas por las ratas negras de los barcos, y se mencionan por primera vez en 1348. La peste recibió su nombre por uno de sus síntomas más terribles: unos ganglios hinchados, llamados bubones o landres, de color negruzco. Otros síntomas eran fiebre alta, dolor de cabeza, escalofríos y delirios. La mayoría de los enfermos morían en 48 horas, pero una minoría lograba sobrevivir y quedaba inmunizada.

Los brotes de peste empezaban en zonas costeras, pero en pocos meses afectaban a toda Europa, golpeando más a los peor alimentados, a los heridos por las guerras y a los más pobres. Esta epidemia tuvo consecuencias graves incluso en campañas militares, como la de 1347-1348 del rey Luis I de Hungría contra el Reino de Nápoles, que tuvo que ser suspendida. En España, se cree que llegó por primera vez al puerto de Palma de Mallorca en febrero de 1348. De allí pasó a las costas de la Corona de Aragón en mayo de 1348 y, poco a poco, se extendió hacia el interior, favorecida por las malas cosechas y las guerras civiles. En Castilla, los datos son escasos, pero sabemos que en octubre la enfermedad había llegado a Galicia. La peste regresaba cada 8 o 10 años (1362, 1371, 1381, 1396...), cada vez con menos fuerza, quizás porque la población estaba mejor alimentada o tenía un mejor sistema inmunitario.

Las zonas más afectadas eran las más pobladas, sobre todo la costa y las ciudades. Cataluña perdió casi el 40% de su población en estas epidemias, y se cree que Barcelona superó el 60% de afectados. Además, toda la administración local se desorganizó: murieron cuatro de los cinco consejeros y la mayoría de los oficiales reales, sin que hubiera candidatos para reemplazarlos. Muchos campesinos intentaron huir, lo que obligó a los nobles a usar los "malos usos" (abusos) amparados en ideas de superioridad social que se extendieron en toda la corona de Aragón desde 1370, y que también se aplicaron a artesanos y comerciantes. Sin embargo, estudios más recientes tienden a reducir estas cifras a la mitad, considerándolas exageradas.

En la Meseta, al haber menos densidad de población y ser las ciudades más pequeñas, la incidencia fue menor, estimándose un 25% de bajas (aunque los datos son más escasos, excepto en Andalucía). Cabe destacar que el propio rey castellano, Alfonso XI, murió de Peste negra en 1350.

Una de las consecuencias más notables de la epidemia, aunque no directa, fue el abandono de pueblos enteros (despoblados). Esto no siempre se debió a la muerte de todos sus habitantes, ya que también hubo gente que simplemente se fue. En Palencia, se han contado 82 despoblados por las pestes de 1348 y años posteriores. Este fenómeno fue común en toda Europa occidental y alcanzó su punto máximo a finales del XIV y principios del XV. Los despoblados no siempre se pueden relacionar solo con la peste, pero esta fue un factor importante, junto con las hambrunas y los malos usos señoriales.

Crisis social

Las dificultades afectaron sobre todo a la gente común, que no podía hacer frente a la escasez y al aumento de precios. La reacción solía ser la desesperación, lo que provocaba desórdenes sociales o la búsqueda de consuelo en la religión. Había un ambiente general muy tenso, los grupos sociales se hicieron más conscientes de su identidad y lucharon entre sí. Por un lado, había problemas entre grupos étnicos y religiosos, y por otro, luchas entre diferentes comunidades sociales. Los poderosos, que también sufrieron la crisis, aprovecharon para presionar aún más a los grupos más indefensos y fortalecer su posición en la sociedad. Para ello, recuperaron antiguas costumbres feudales, ya olvidadas por lo duras que eran, lo que se llamó malos usos señoriales o malfetrías.

En general, los problemas se atribuían a algún tipo de castigo divino, como si los cuatro jinetes del Apocalipsis estuvieran sobre la Tierra. Esto aumentó la religiosidad popular, la superstición y el fanatismo. Por un lado, aumentaron las oraciones y las misas, las procesiones de disciplinantes, vestidos con harapos, que se flagelaban y pedían perdón a Dios. Por otro lado, hubo una creciente tendencia a buscar respuestas en lo espiritual, desconfiando de la Iglesia. El caso más extremo (y minoritario en España) fue la pérdida de confianza en la propia religión, recuperando la idea del Carpe diem, reflejada en el Decamerón de Bocaccio. Curiosamente, ambas ideas (el arrepentimiento y la desconfianza en la Iglesia), aunque más elaboradas teológicamente, se unieron en la futura Reforma Luterana.

En cualquier caso, predominaron las explicaciones supersticiosas y llenas de prejuicios, como quienes pensaron que un cometa había envenenado el aire. Pero la mayoría culpó a las minorías no cristianas: moriscos y judíos.

En otro tema, aunque no afecta directamente a la península ibérica, es importante mencionar el Cisma de Occidente, que ocurrió cuando los papas regresaron de Aviñón a Roma en 1378. La Corona de Aragón se vio involucrada secundariamente, ya que el aragonés Benedicto XIII, también llamado el Papa Luna, fue nombrado papa y fue atacado y sitiado en Aviñón en 1403. Sin embargo, su cuñado, el rey aragonés Martín el Humano, lo salvó y le dio refugio en Peñíscola hasta su muerte. Después del acuerdo del Concilio de Constanza de deponer a los dos papas rivales, el de Roma, Gregorio XII, y el de Aviñón, Benedicto XIII, para nombrar a un tercero, Martín V, en 1417. El Papa Luna se negó a aceptar su destitución.

Discriminación contra los judíos

Las minorías religiosas fueron atacadas continuamente. Tradicionalmente se ha pensado que en la España medieval, hasta el XIV, cristianos, judíos y musulmanes habían convivido pacíficamente. Sin embargo, parece que había una verdadera segregación racial. Cualquier problema podía causar conflictos, como ocurrió.

En los siglos XIV y XV, debido a la crisis, la discriminación contra los judíos se extendió en la sociedad española, provocando episodios violentos. Durante la guerra civil de los Trastámara, el aspirante Enrique usó el sentimiento anti-judío para conseguir seguidores: en 1367 sus tropas atacaron las juderías de Briviesca, Aguilar de Campoo y Villadiego; y sus partidarios saquearon las de Segovia, Ávila y Valladolid. Toledo fue la más afectada. Al terminar la guerra, el rey quiso cambiar su política, pero el odio a los judíos se había arraigado mucho y llevó a ataques violentos en Sevilla en 1391. Desde Andalucía, los disturbios se extendieron a Castilla (Toledo, Madrid, Burgos, Logroño) y, desde allí, a Aragón, donde fueron saqueadas las juderías de Barcelona, Palma y Valencia, entre otras.

El miedo y la presión hicieron que muchos judíos españoles decidieran convertirse al cristianismo en masa. A menudo, estas conversiones se atribuyen a la labor de santos como San Vicente Ferrer, pero la verdad es que fueron provocadas por el miedo. Como los conversos actuaron por temor más que por fe, a menudo practicaban su religión original en secreto, es decir, judaizaban. Esto hizo que el problema de la discriminación se dirigiera hacia el odio contra los cristianos nuevos (conversos).

Los ataques violentos continuaron, justificados por las supuestas actividades heréticas de los conversos, muchos de ellos en Toledo. También hubo ataques contra los que no se habían convertido, provocados por las predicaciones de San Vicente Ferrer, cuyos seguidores asaltaron la sinagoga de Santa María la Blanca en 1406. En 1408, se obligó a los judíos a llevar distintivos y a vivir en las juderías. En 1412, la regente de Castilla, Catalina de Lancáster, prohibió la convivencia entre cristianos y judíos, y algo similar hizo el rey aragonés Alfonso V.

Los judeoconversos, en cambio, seguían con sus mismas actividades (odiadas o temidas por los cristianos de "sangre limpia"), conservaron sus riquezas y mejoraron su posición social. Además, al no ser ya judíos, no tenían las restricciones anteriores, lo que les permitía casarse con cristianos viejos y, a veces, alcanzar títulos de nobleza o altos cargos en la administración y la Iglesia. Por ejemplo, el obispo de Burgos entre 1415 y 1435 fue Pablo de Santa María, un antiguo rabino llamado Salomón ha-Leví. Este personaje y su hijo, Alfonso de Cartagena, fueron los mayores oponentes de los judíos que no querían convertirse. Muchas veces, las acusaciones de judaizar eran falsas, causadas por la envidia o la codicia.

En 1449, Álvaro de Luna, que protegía a conversos y moriscos, intentó recaudar nuevos impuestos para sus campañas militares. Esto provocó que el alcalde de Toledo, uno de sus enemigos, emitiera el primer Estatuto de Limpieza de Sangre. De nuevo, se desataron ataques violentos, que fueron frenados por el propio Condestable con la ayuda del Obispo Barrientos.

Solo los Reyes Católicos lograron imponer una política centralizada de "paz social" que puso fin a los conflictos de la comunidad cristiana con las minorías religiosas, aunque no con los conversos (y causó otros problemas importantes). Después de conquistar el reino de Granada, expulsaron a los judíos en 1492 y a los moriscos en 1502.

Facciones y "Malos usos" de los señores

La clase alta de las ciudades, donde existía, se unió a los intereses de la nobleza y se opuso a la gente común. La respuesta de la gente pobre fue la revuelta urbana, por ejemplo, las facciones de los grupos ricos y pobres de Barcelona, conocidas como la Biga y la Busca entre 1436 y 1458:

- La Biga era el grupo de la clase alta burguesa, importadores de telas de lujo, que se llamaban a sí mismos "ciudadanos honrados" y dominaban el gobierno de Barcelona. Querían un comercio libre y monopolizar el gobierno de la ciudad.

- Enfrente, la Busca, artesanos acomodados (menestrales y obradores), que apoyaban el proteccionismo comercial para salvar sus negocios y deseaban compartir el poder municipal.

Los conflictos llegaron a ser muy violentos. El rey Alfonso V el Magnánimo quería cobrar los impuestos que necesitaba de los ricos de la Biga, así que decidió apoyar a la Busca, aunque de forma moderada. Así contaría con el apoyo del pueblo: aceptó sus demandas de democratización y reformas sociales. Sin embargo, las divisiones entre los buscaires, debido a su origen diverso, permitieron que la Biga recuperara poco a poco el control de la ciudad.

El creciente poder económico de la nobleza hizo que esta pidiera más poder político a la monarquía. Para ello, conspiraron para debilitar el poder del rey. Querían una monarquía que asegurara el orden social, pero que fuera débil para poder ser dominada por una nobleza fuerte. Cuando Fernando de Antequera llegó como rey a la corona de Aragón, necesitaba apoyo y se vio obligado a permitir que los nobles revivieran malos usos contra sus campesinos, los Payeses de remensa. Estos campesinos estaban ligados a la tierra del señor, pero tenían derecho a liberarse pagando un tributo. Las condiciones de los remensas se endurecieron hasta hacerse insoportables en 1440, por lo que decidieron crear una hermandad para defender sus derechos, llamada 'Sindicato de Remensas'. Los remensas lograron organizarse y se comprometieron a pagar lo acordado para recuperar su libertad. Sin embargo, como el rey estaba en Nápoles, el Consell de Cataluña se lo impidió, comenzando los disturbios. En 1455 se llegó a un pacto y el conflicto quedó latente. El problema de los remensas se mezcló con las guerras civiles de Juan II de Aragón. Una vez terminadas las guerras civiles aragonesas, el problema de los remensas fue el último en solucionarse con la Sentencia arbitral de Guadalupe en 1486.

Algo similar ocurrió fuera de Cataluña, por ejemplo, en Castilla, hasta que el rey Pedro I de Castilla (1350-1369) intentó frenar a los nobles y favorecer el surgimiento de una burguesía industrial que no existía, y proteger las pocas Behetrías y realengos (tierras del rey) que aún quedaban. La respuesta de la nobleza fue provocar una guerra civil, apoyando a su hermanastro, Enrique II, a quien prometieron el trono a cambio de mantener un poder real débil y una nobleza fuerte. Fue un periodo de guerras civiles común en toda Europa (en Francia fue la guerra de los Cien Años, en Inglaterra la guerra de las Dos Rosas).

Behetrías

Las Behetrías eran comunidades de campesinos que, aunque no eran libres, tenían derecho a elegir a un señor y acordar las condiciones de su servicio. Las behetrías (reguladas por Alfonso X en las Siete Partidas), se encontraban al norte del Duero, abarcando aproximadamente las actuales Cantabria, Palencia, Burgos, La Rioja y la mitad norte de Valladolid, en zonas de Merindades. Fueron registradas por Pedro I en el libro Becerro de las Behetrías de Castilla alrededor de 1352. En este documento se ve que muchas de ellas ya se habían convertido en señoríos. Poco antes, en 1351, en las cortes de Valladolid se pidió que se convirtieran en solariego (tierras de un señor), ya que causaban muchos conflictos. El rey estuvo a punto de ceder, pero su consejero, Juan Alfonso de Alburquerque, lo convenció de que protegiera la libertad de sus campesinos.

Malos usos

Las Malfetrías eran los crímenes de los nobles contra la gente común, pero lo más frecuente era recurrir a los "malos usos", que ya se habían abandonado por ser inhumanos y contrarios a la justicia. En la corona de Castilla, estos abusos fueron incontables y algunos muy violentos. Entre los más destacados, podemos mencionar el de Palencia (la única gran ciudad castellana sometida a un señor). En 1315, los palentinos se levantaron contra su obispo por los abusos; como no cesaban, llegaron a apresar al obispo y maltratarlo. Cuando pudo escapar, pidió justicia al rey Alfonso XI, quien condenó a muerte a 30 ciudadanos. Similar fue el episodio de Paredes de Nava, una villa real entregada por Enrique II a su cuñado. Pero los campesinos, aferrados a su libertad, asesinaron al nuevo señor en 1371, lo que fue seguido por una dura represión del rey. Así podemos seguir con Benavente en 1400, el valle de Buelna en 1426, Salamanca en 1453, Tordesillas en 1474...

Facciones

La clase alta de las ciudades sin título de nobleza eran los llamados "Hombres buenos". Estos burgueses adinerados se unían a la nobleza para prosperar, actuando en contra del pueblo llano, es decir, "las gentes del Común". Debido a la crisis generalizada, los campesinos huían del campo para refugiarse en las ciudades. Pero, como no tenían un oficio reconocido, formaban un grupo de asalariados casi marginado llamado "Gente menuda". Muchas veces, las contradicciones de la crisis (inflación, ruina, desempleo, mendicidad) hacían que los "Hombres buenos" se unieran a la nobleza y se opusieran a las "gentes del Común" para controlar el poder de las ciudades y villas reales. Así, muchas ciudades y regiones se dividieron, como vimos en Barcelona con la Biga y la Busca; pero antes se enfrentaron los Guix y los Ametller. En Vich, los Nyerro luchaban contra los Cadell; en Zaragoza, los Luna contra los Urrea; y en Valencia, los Centelles contra los Vilaragut...

En Castilla, quizás los casos más famosos sean los enfrentamientos de los bandos de Salamanca: el de San Benito y el de Santo Tomé. Durante el reinado de Enrique III de Castilla, el problema de las facciones urbanas fue tan grave que el rey tuvo que nombrar corregidores con la misión de pacificar las ciudades y representar al rey como árbitro de las disputas.

En 1465, en el reino de Navarra, hubo una lucha entre agramonteses y beaumonteses; y, en el País Vasco, la rivalidad entre Oñacinos y Gamboinos. Incluso el reino nazarí de Granada sufrió estas rivalidades: zegríes contra abencerrajes, divididos en diferentes bandos, se enfrentaban en luchas internas.

Hermandades

Las Hermandades eran asociaciones de campesinos autorizadas por la corona y destinadas a defender intereses comunes. A menudo, a estas hermandades también se unían nobles y burgueses por motivos personales. La época de oro de las hermandades fue el reinado de Enrique IV de Castilla. La hermandad más importante de este periodo fue la que surgió en Galicia con el nombre de Irmandade, cuyos campesinos se descontrolaron, provocando varias oleadas revolucionarias conocidas como Revuelta Irmandiña. Había irmandades gallegas desde mediados del XIV, aunque las más activas fueron del XV. Su objetivo era acabar con los...:

“muitos roubos, furto e omisios e mortes de homes e males e quebrantamientos de camiños e outras forças.” (para destruir fortificaciones nobiliarias) "para derribarlas, porque dezían que de las dichas fortalezas se facían muchos males, porque robaban y tomaban a los homes y los prendían"

A la lucha se unieron hidalgos, clérigos nobles, ciudades enteras y, sobre todo, campesinos. La organización irmandiña fue ejemplar: con sus propios batallones de cien hombres, llamados cuadrillas, destruyeron más de 130 fortalezas feudales. El propio rey usó a los irmandiños para debilitar el poder de la nobleza opositora que apoyaba al infante Don Alfonso (su rival). A partir de 1467, la nobleza se alejó de Galicia hasta la derrota de los irmandiños a manos del obispo de Santiago de Compostela Alonso de Fonseca, al mando de una coalición castellano-portuguesa en 1469, mientras eran abandonados por el rey. Paralelamente a la gallega, se había creado la Hermandad de las villas de Guipúzcoa y la Santa Hermandad castellana en 1464: durante dos años, Enrique IV usó a los miembros de la hermandad contra sus enemigos. Pero los campesinos, al ver que sus propios intereses quedaban en segundo plano, se descontrolaron. Muerto el enemigo del rey, el príncipe Alfonso, la oposición firmó con este el Tratado de los Toros de Guisando, que supuso el fin de la hermandad castellana en 1468, la cual fue diezmada...:

“los Cavalleros de Salamanca hicieron un gran destrozo e matanza en los de la hermandad... de manera que oprimieron a los plebeyos" (Galindez de Carvajal, 1502)

Es cierto que los intentos de unirse continuaron, pero el pacto entre Enrique y su hermanastra Isabel acabó con las posibilidades de la gente común.

Como vemos, desde mediados del XIV hasta finales del XV, no hubo un momento de paz en la península ibérica.

- Por un lado, en la Corona de Castilla, los nobles prosperaron tomando partido ahora por un bando, ahora por otro, a cambio de mercedes, ciertos privilegios o señoríos feudales. Así, zonas que hasta entonces se habían librado del feudalismo, cayeron en manos de la aristocracia en forma de mayorazgos. Los mayorazgos eran formas de propiedad feudal protegidas legalmente, que no podían venderse ni dividirse, y el noble nunca podía perder sus derechos sobre ellas; solo las podía heredar el hijo mayor. Un ejemplo es la Comunidad de Villa y Tierra de Medina del Campo. Este concejo nació como territorio libre de feudalismo, es decir, era territorio de Realengo (del rey). Pero reyes como Enrique II o Juan II se vieron obligados, para conseguir apoyo, a ceder partes a los nobles como señoríos. Castrejón y Alaejos fueron otorgados a la familia Fonseca, y otros nobles recibieron los feudos de Carpio, Cervillego, Rubí o Pozal de Gallinas.

- En cambio, en la Corona de Aragón, la fuerza de la nobleza fue rápidamente limitada por Pedro el Ceremonioso en la batalla de Épila (1348). Alfonso V suprimió definitivamente los malos usos, concediendo el derecho de libertad a los campesinos en 1457. Desde entonces, los grandes nobles de Aragón eran pocos. El verdadero poder político catalán recayó en manos de la poderosa burguesía urbana. Todo parecía llevar a un reino aragonés dominado por la clase alta y burguesa, quizás incluso una "república coronada", si no hubiera sido por las enormes contradicciones sociales que existían en toda Europa.

Poder político

Aunque la rivalidad por el poder entre la corona y la nobleza, así como las intrigas en la corte, fueron constantes en la España Medieval, con la dinastía de los Trastámara la crisis política llegó a su punto máximo, tanto en la corona de Aragón como, sobre todo, en la corona de Castilla. El proceso era un ciclo: el rey de turno, para asegurar su apoyo, daba mucho poder a su heredero y a sus otros hijos. Pero al morir, estos hijos pedían grandes privilegios y provocaban incluso guerras civiles. El nuevo rey tenía que buscar apoyo de nuevo en su familia, favoreciéndola lo más posible. Así solucionaba su propio problema, pero creaba un problema para su sucesor.

Corona de Castilla

En el año 1325, el rey Alfonso XI alcanzó la mayoría de edad. Decidió fortalecer el poder del rey, acabar con la independencia de las ciudades y las cortes, pero colaborando con los nobles para pacificar el reino y combatir a los Benimerines que amenazaban el estrecho de Gibraltar. El rey se encontró con muchas dificultades, entre ellas, continuas rebeliones de la nobleza que pudo controlar con energía y diplomacia. Así, logró la sumisión de la nobleza en un acuerdo (1336) y después se ocupó del problema del Estrecho, derrotando a los Benimerines en la batalla de El Salado (1340). Como hemos mencionado, el rey murió en la campaña de Granada a causa de la Peste negra.

Guerra de los Trastámara (1366-1369)

Como consecuencia de la muerte temprana de Alfonso XI, el rey Pedro I fue coronado con solo 16 años. Dada su juventud, era necesario encontrar a alguien de confianza que lo aconsejara en el gobierno. Así volvieron las intrigas y rivalidades por conseguir ser el favorito del rey. El ganador fue Juan Alfonso de Alburquerque. Los perdedores fueron los hijos ilegítimos de Alfonso XI, Enrique, Fadrique y Tello, junto con sus partidarios. A medida que Pedro I crecía, el descontento general con su consejero, Alburquerque, se hizo más evidente. Cuando el rey se sintió capaz de gobernar solo, prescindió de sus servicios y decidió gobernar personalmente, sin favoritos. Además, Pedro I empezó a dar cargos de confianza a personas valiosas de la clase alta castellana, comerciantes y administradores, pero sin títulos; muchos de ellos eran incluso judíos o conversos. Esta política trajo grandes beneficios económicos a la corona, pero puso en su contra a la nobleza, que veía en los cargos de la corte una de sus fuentes de riqueza y poder.

Los nobles se organizaron alrededor de los hermanastros de Pedro I, Enrique y Fadrique, pero fueron derrotados en 1353. Enrique tuvo que refugiarse en Francia. El rey, sintiéndose poderoso, decidió eliminar a la nobleza como competidora política: no dudó en destituir a clérigos, nombrar líderes de órdenes militares, ejecutar nobles rebeldes (entre ellos, su propio hermanastro, Fadrique), imponer impuestos y confiscar propiedades de la nobleza. Fue entonces cuando sus enemigos empezaron a llamarle El Cruel y sus partidarios El Justiciero.

Debido a sus acuerdos con Inglaterra en la guerra de los Cien Años, Pedro I decidió atacar la Corona de Aragón alrededor de 1357. El rey de Aragón, en clara desventaja frente a los castellanos, consiguió la ayuda de mercenarios franceses que venían comandados por el hermanastro huido: Enrique de Trastámara. Este decidió apoyar a los aragoneses con la condición de que ellos le ayudaran a convertirse en rey de Castilla. Los aragoneses, con los refuerzos franceses, entraron victoriosos en Castilla y coronaron a Enrique II en Burgos. Pero Pedro I supo maniobrar y reforzó sus tropas con mercenarios ingleses, derrotando a su hermano en la Batalla de Nájera (1367). Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos militares, Pedro I estaba perdiendo apoyo social debido a su excesivo autoritarismo. Además, se había quedado sin dinero y, al no poder pagar a los mercenarios ingleses, estos lo abandonaron.

Enrique II contraatacó, apoderándose de gran parte del reino, hasta que sus tropas se enfrentaron a las de Pedro I, muy debilitadas y desmoralizadas, en Montiel (1369). La derrota obligó a Pedro I a refugiarse en el castillo de dicha localidad, pero Enrique II le tendió una trampa, haciéndole creer que podría huir, lo hizo salir y lo asesinó personalmente.

Periodo de fortalecimiento de la monarquía

El reinado de Enrique II, una vez cumplidas las promesas a los nobles que lo apoyaron, intentó por todos los medios volver a la situación de su padre, Alfonso XI. Mantuvo contenta, pero bajo control, a la nobleza y a las grandes ciudades, volvió a confiar en los judíos y favoreció la recuperación después de una guerra tan larga.

No hubo tanta suerte con Juan I, su hijo y heredero, que tenía ambiciones de dominar toda la península ibérica. Esto lo llevó a atacar a Portugal, siendo derrotado en Aljubarrota en 1385. Lo peor estaba por llegar, pues el ataque a Portugal dio pie a sus aliados ingleses a contraatacar. Estos iban dirigidos por el yerno del fallecido Pedro I, el duque de Lancaster, con la intención de recuperar la corona (y, de paso, desestabilizar el apoyo castellano a los franceses en la guerra de los Cien Años). La dura resistencia ofrecida por el rey de Castilla obligó a un pacto favorable a ambos bandos. El hijo de Juan I, Enrique, se casaría con la hija del duque de Lancaster, Catalina, nieta de Pedro I el Cruel en 1387. Así, Juan I pudo volver a la política de recuperación interna y fortalecimiento del poder real iniciada por su padre.

De nuevo, una muerte accidental temprana del rey hizo que Enrique III fuera coronado a los once años. Las minorías de edad de los reyes siempre son un caldo de cultivo para la inestabilidad: de hecho, la anarquía fue un hecho entre 1390 y 1393. Al alcanzar la mayoría de edad, el rey siguió la costumbre iniciada con Alfonso XI y seguida por todos los Trastámara: anular políticamente a la nobleza, reducir los privilegios de las cortes y las ciudades y fortalecer la corona. Sin embargo, esto tuvo un precio: Enrique III tuvo que apoyarse continuamente en su tío Fernando de Antequera, que acabó convirtiéndose en el hombre más poderoso de Castilla y en alguien imprescindible para el monarca. En 1406, Enrique III enfermó y Fernando se hizo cargo del gobierno. Atacó el reino de Granada y conquistó Antequera, con lo que a su poder político y económico unía su prestigio militar.

Cuando el tío y favorito del rey fue elegido monarca de Aragón en 1412, como Fernando I, no solo no renunció a su regencia, sino que empleó los pocos años de vida que le quedaban para asegurar el futuro de sus hijos en Castilla, lo que provocaría una nueva situación de crisis, o incluso de guerra civil.

Don Álvaro de Luna y los Infantes de Aragón

Los hijos de Fernando de Antequera, conocidos como los Infantes de Aragón, aprovecharon todo su poder y la minoría de edad del nuevo rey, Juan II, para intentar controlar Castilla. Estos infantes eran Juan, duque de Peñafiel y futuro rey de Navarra (y heredero de su hermano en la corona de Aragón), Alfonso, rey de Aragón, y Enrique, conde de Villena y Maestre de la Orden de Santiago. Contaban con el apoyo de Portugal, Inglaterra, Aragón y Navarra (además de gran parte de la alta nobleza castellana), dejando a Castilla y a su rey en una clara situación de aislamiento, con el único apoyo de Francia.

Sin embargo, Juan II contó con la ayuda de un hombre de confianza de energía excepcional, el Condestable Don Álvaro de Luna. Convertido en favorito del rey, expulsó a los Infantes en 1430. Sin embargo, a pesar de su incuestionable lealtad a la corona, lo cierto es que actuaba con demasiada autonomía, a veces incumplía la ley arbitrariamente, se comportaba de forma autoritaria y acumulaba demasiado poder. El rey, con muy poco carácter, se dejó convencer de que era peligroso para su reino y desterró a don Álvaro de Luna en 1439. Este error fue aprovechado por los Infantes de Aragón que volvieron a atacar Castilla, haciendo prisionero al rey en 1443. Pero el Condestable regresó a tiempo, infligiéndoles una contundente derrota en la batalla de Olmedo (1445), en la que murió uno de los infantes: don Enrique, el conde de Villena. La guerra terminó favorablemente para Castilla.

Cuando don Álvaro de Luna se consideraba casi intocable, perdió el favor del rey Juan II, debido a la influencia de su segunda esposa, Isabel de Portugal (madre de Isabel la Católica), y de Juan Pacheco, que aspiraba a ser el nuevo favorito del rey. Aquel fue acusado por el asesinato de Alonso Pérez Vivero (contador mayor del rey) y condenado a muerte. El poderoso favorito real fue ejecutado en Valladolid en 1453. Al año siguiente murió el propio Juan II, viendo cómo un gran número de lugares que pertenecían al rey habían pasado a manos de los nobles.

Enrique IV y su hermanastro Alfonso (1454 a 1474)

Desde la batalla de Olmedo, librada en 1445, el descontento de los nobles que habían ayudado a Juan II y a los que el Condestable había dejado de lado, había ido en aumento y se concentró alrededor del heredero, liderados por Juan Pacheco. Cuando el heredero fue coronado como Enrique IV de Castilla, estaba tan dominado por su séquito que apenas tenía autoridad moral en el reino. A pesar de ello, Juan Pacheco comenzó a actuar, de nuevo, al margen de la aristocracia. Aunque los primeros años del gobierno del rey fueron buenos en lo económico, social y en política exterior, la alta nobleza exigía su parte y la monarquía no podía pagar un precio tan alto.

El grupo opuesto al rey se formó alrededor del arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, el Conde de Haro, el Almirante don Enrique y el Marqués de Santillana. A pesar de los intentos de sus allegados, el rey no fue capaz de enfrentarse a la responsabilidad de iniciar una guerra contra estos enemigos y eliminar la oposición. Los nobles contrarios, al ver tal debilidad, escenificaron la Farsa de Ávila en 1465: un muñeco que representaba al rey fue depuesto, mientras los disidentes coronaban a su hermanastro, el infante don Alfonso, que tenía 11 años. La corona de Castilla se sumió de nuevo en la anarquía. Cuando, finalmente, Enrique IV se decidió a combatir, derrotó a sus opositores en la Segunda batalla de Olmedo, 1467. Poco después, su hermanastro y rival, el infante don Alfonso, murió prematuramente en 1468. Sin embargo, a pesar de tener todo a su favor, el rey volvió a mostrar su carácter indeciso, negociando con los vencidos. Ellos aprovecharon para ofrecer el trono a su hermanastra Isabel. Pero ella, que tenía muy clara la idea de la monarquía, se negó, porque eso la habría convertido, como a su difunto hermano Alfonso, en una marioneta.

No obstante, Isabel no despreció la ocasión; aprovechó la falta de carácter de su hermanastro, el rey, consiguiendo de este que desheredara a su propia hija Juana y la pusiera a ella en el primer lugar de la línea sucesoria, a cambio de que el marido de la futura reina fuera elegido por Enrique IV: Tratado de los Toros de Guisando, 1468.

Isabel, que en secreto había recibido el apoyo del rey Juan II de Aragón, ya tenía concertado el matrimonio con su primo Fernando, heredero al trono de su padre. Se casó clandestinamente en 1469, en Valladolid, sin permiso del rey de Castilla. Como eran primos, habían obtenido una autorización del papa valenciano Alejandro VI. Cuando la boda se hizo pública, quedó clara la total alianza de Isabel con la Corona de Aragón: de nuevo la amenaza aragonesa se cernía sobre Castilla, incluso los enemigos de Enrique IV se alarmaron. La Guerra civil era inevitable.

Isabel de Castilla y Juana la Beltraneja: la segunda guerra civil castellana (1474-1476)

El matrimonio entre Isabel y Fernando invalidaba el Tratado de los Toros de Guisando y, por tanto, volvía a convertir a Juana en heredera. Sin embargo, Isabel se encargó de difundir la supuesta incapacidad de Enrique IV, a la vez que acusaba a su esposa de infidelidad, de acuerdo con los rumores difundidos por Juan Pacheco, marqués de Villena (1419-1474). Este, en 1462, al ser sustituido por Beltrán de la Cueva como nuevo favorito de Enrique IV, se encargó de propagar este rumor junto a su hermano, Pedro Girón y su tío, el arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo. Se decía que Juana era hija de uno de los hombres de confianza del rey, Beltrán de la Cueva, por lo que comenzaron a apodarla "la Beltraneja".

A la muerte del rey, en 1474, Isabel se coronó reina de Castilla y su marido Fernando rey consorte. Para conseguir apoyos, Juana se casó con su tío el rey Alfonso V de Portugal, quien firmó una alianza con Francia. Se puso entonces en juego un importantísimo equilibrio de fuerzas que podría marcar el futuro de gran parte de Europa occidental:

- Isabel, supuesta reina de Castilla y Fernando, heredero de Aragón, junto con una parte de la alta nobleza encabezada por el clan de los Mendoza. Contaban, por supuesto, con el apoyo de Aragón, Navarra, Inglaterra, Borgoña, Bretaña y Nápoles.

- Juana, también presunta reina de Castilla, con el apoyo de Portugal y Francia.

Se jugaba algo más que el trono de Castilla, puesto que, según venciera uno u otro bando, Castilla se uniría dinásticamente al reino de Portugal o a la corona de Aragón. El estado resultante sería muy diferente. También el tipo de monarquía, puesto que Isabel planteaba una monarquía fuerte e independiente de la aristocracia; mientras que Juana representaba una corona débil y una nobleza poderosa.

La victoria de Isabel y Fernando sobre las tropas portuguesas en la Batalla de Toro, 1476, llevó a la unión dinástica con Aragón y pacificó Castilla, al menos hasta la llegada de su nieto Carlos V, ya en 1516.

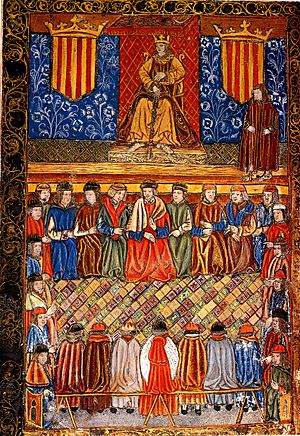

La Corona de Aragón

Antes de contar las aventuras políticas que sufrió la corona de Aragón, hay que dejar clara una circunstancia. Mientras que en la corona de Castilla, a pesar de las diferencias sociales o religiosas, todos los súbditos se consideraban de la misma nacionalidad, en la corona de Aragón había diferencias nacionales arraigadas entre los habitantes de los cuatro reinos: el principado de Cataluña, el reino de Aragón, el reino de Valencia y el reino de Mallorca. En la corona de Aragón, un barcelonés era considerado extranjero en Valencia, y lo mismo se podría decir de los de Baleares que iban a Zaragoza. Esto condicionó la existencia de un pactismo tradicional y obligatorio (acuerdos entre el rey y los reinos), así como que los conflictos fueran más numerosos, pero menos destructivos que en Castilla.

Pedro el Ceremonioso

Este rey (1336-1387), hijo de Alfonso el Benigno, subió al poder con una corona de Aragón dividida: el reino de Mallorca se negaba a aceptar ser vasallo del nuevo rey, y el reino de Valencia había sido entregado a sus hermanastros, Fernando y Juan de Castilla. Además, su madrastra Leonor de Castilla tenía mucha influencia en las cortes de Barcelona. Su coronación supuso incluso un duro enfrentamiento entre las cortes catalanas y las aragonesas. Sin embargo, su participación en la Batalla del Salado, contra los Benimerines del Estrecho, le permitió contar con el agradecido apoyo del rey castellano Alfonso XI. Así, Pedro pudo pacificar y unificar la corona, y centrarse en los problemas del Mediterráneo. Pedro el Ceremonioso tuvo que hacer frente a la Peste negra, a la rebelión de Cerdeña y a los ataques genoveses. A pesar de sus muchos éxitos militares, la guerra catalano-genovesa se mezcló con la compleja red de alianzas de la guerra de los Cien Años y no terminó hasta el XV.

La atención del rey a los problemas mediterráneos hizo que el reino de Aragón quedara un poco abandonado. Así, la nobleza aprovechó para levantarse contra Pedro el Ceremonioso en 1346. Los rebeldes formaron la llamada Unión aragonesa, que no pudo ser derrotada (después de varios altibajos militares) hasta la Batalla de Épila (1348).

Los problemas no terminaron aquí. La subida al trono de Pedro I de Castilla y las complejas alianzas de la guerra de los Cien Años acabaron provocando la llamada «guerra de los dos Pedros» (1356-1365). La causa de la guerra fue la alianza del rey castellano con los genoveses y las disputas fronterizas en Aragón y Valencia. A pesar de la valía militar del Pedro aragonés, el Pedro castellano jugó sus bazas más ventajosas: la gran población de Castilla (con más de cinco millones de habitantes) frente a la de Aragón (con un millón de habitantes); y la autoridad de la monarquía castellana, sin oposición en las cortes, las ciudades ni la nobleza (en contraste, la corona de Aragón tenía que consultar a las cortes de cada reino para cada reclutamiento o impuesto extraordinario, lo que retrasaba la preparación de tropas varios meses). Las claras desventajas de la corona de Aragón obligaron a pactar con Enrique de Trastámara, que, como hemos visto, era hermanastro del rey de Castilla y aspirante al trono. La Guerra de los dos Pedros fue un desastre inútil para ambas monarquías y derivó en la Guerra civil Castellana que ya hemos tratado.

Los hijos de Pedro el Ceremonioso: Juan I y Martín el Humano

Juan I es un triste ejemplo de mal gobierno, desinterés, manipulación y corrupción. Llegó a ser acusado de preparar falsas invasiones para obtener dinero de las cortes. En efecto, Juan I de Aragón (1387-1396) no tenía suficientes ingresos para su política, se desinteresó por los problemas mediterráneos y se rodeó de consejeros corruptos. Ante la constante negativa de las cortes a darle dinero, se vio obligado a pedir préstamos, llegando a estar totalmente dominado por su prestamista (Luqui Scarampo), a quien llegó a deber 68.000 florines. Este financiero, además, corrompió a sus consejeros, que fueron acusados de recibir comisiones y de mandar al rey a cazar para distraerlo de los asuntos de palacio. Su gobierno se caracteriza por la anarquía social y por la pérdida de prestigio de la corona, no solo internamente, sino en toda Europa: «Los mercaderes y otros que van fuera de vuestros reinos hacen escarnio de vos diciendo que el rey no tiene qué comer».

Por eso, casi todo el reinado de Martín I de Aragón (1396-1410) se dedicó a poner orden en el país y en sus relaciones mediterráneas. A pesar de sus esfuerzos (la victoria de San Luri, 1409, en Cerdeña y la pacificación de Sicilia), el declive aragonés en el Mediterráneo era un hecho. Los castellanos se habían convertido en una potencia marítima y sus corsarios se entrometieron demasiado en el comercio catalán. En el interior, al menos recuperó el control de muchas de las tierras perdidas, con la ayuda de sus propios habitantes (pues la corona seguía con muchos problemas de dinero). En esta época, muchos campesinos se dieron cuenta de su situación, los remensas, y al tomar conciencia, comenzaron a organizarse con las consecuencias ya mencionadas. Sin embargo, el rey perdió a su único hijo legítimo y se quedó sin heredero. Aunque propuso a su hijo ilegítimo Fadrique, no fue aceptado por los tribunales, y a su muerte se planteó la cuestión sucesoria, lo que llevó a dos años sin monarca, llamados Interregno.

El Compromiso de Caspe y la Casa de Trastámara

El Interregno y su culminación, el Compromiso de Caspe (1410-1412), mostraron las divisiones políticas entre los distintos reinos de la corona de Aragón. Entre los varios aspirantes que se presentaron, Fernando de Antequera fue el que mejor jugó sus cartas: tenía enormes riquezas (a diferencia de los anteriores reyes de la corona), se ganó el apoyo de los valencianos a través de Vicente Ferrer, apoyando al papa Benedicto XIII, ocupó el reino de Aragón con el pretexto de proteger a los compromisarios (en realidad, para presionarlos) y dividió a los únicos que podían rechazarlo, los catalanes. La casa de Trastámara entró en la corona de Aragón.

Sin embargo, como se ha visto, el nuevo rey Fernando I de Aragón, no renunció a la regencia que ejercía en Castilla. Su autoridad fue discutida por otro aspirante al trono, Jaime de Urgel, pero tardó poco en derrotarle. Su corto reinado (1412-1416) fue, desde el punto de vista político, muy importante: uno de sus hijos fue rey de Aragón (Alfonso V), otro rey de Navarra y, después, también de Aragón (Juan II), otro fue gran maestre de la Orden de Santiago (Enrique) y casó a su hija Leonor con el heredero al trono portugués. Pacificó Cerdeña y Sicilia y firmó treguas con Génova, Egipto y Marruecos. Al decidirse, en el Concilio de Constanza, la destitución del papa Luna, Benedicto XIII, Fernando lo abandonó sin miramientos (1416). Sin lugar a dudas, durante los últimos años de su vida, Fernando de Antequera se convirtió en el hombre más poderoso de la península ibérica y uno de los más influyentes de Europa Occidental.

Alfonso V de Aragón, el Magnánimo (1416-1458), el hijo mayor de Fernando, se vio obligado a asumir la responsabilidad de proteger a sus hermanos los Infantes de Aragón, pero sin mucho convencimiento. Lo que de verdad le atraía a él era la política mediterránea, ya que era, personalmente, un rico mercader. La obligación de ayudar a sus hermanos en las luchas castellanas fue un fracaso militar y le obligó a someterse a la voluntad de las cortes catalanas, que nunca antes habían tenido tanto poder. Las mismas cortes obligaron al rey a firmar con Castilla las Treguas de Majano en 1430. Una vez que se "libró" de la obligación castellana, dejó a su hermano Juan a cargo de los asuntos peninsulares y marchó a Nápoles a reclamar el trono del reino. A pesar de que no obtuvo victorias militares, llegó a un acuerdo con el señor de Milán, Filippo Maria Visconti, para repartirse la influencia en Italia: para Milán el norte, para Nápoles el sur. Alfonso fue coronado en Nápoles en 1442. Años más tarde firmó el tratado de Lodi (1454), junto con Milán, Florencia y Venecia, para combatir a cualquier enemigo exterior común, especialmente los franceses y los turcos. Alfonso murió en Nápoles en 1458 y fue sucedido por su hermano Juan, que era también rey de Navarra.

Juan II de Aragón

Juan, hijo de Fernando de Antequera y hermano del rey de Aragón, Alfonso V, con quien colaboró durante su reinado como lugarteniente, había accedido al trono del reino de Navarra por su matrimonio con la reina Blanca de Navarra. El heredero legítimo según el testamento de la reina era el primogénito Carlos, el príncipe de Viana.

Cuando su esposa Blanca murió (1441), al mismo tiempo que él mismo era derrotado por Álvaro de Luna en Castilla (lo que le dejaba sin sus posesiones en aquel reino), maniobró, aprovechando las facciones navarras, para mantenerse como rey de Navarra. Pero Carlos de Viana reclamó sus derechos al trono navarro con el apoyo de los beaumonteses y del propio condestable castellano, Álvaro de Luna. Estalló entonces la Guerra Civil de Navarra mientras Juan II se casaba con la castellana Juana Enríquez (1447) que le daría un hijo, el futuro Fernando el Católico.

En el año 1458, a causa de la muerte de su hermano, heredó la corona de Aragón, pero las cortes catalanas le exigieron que reconociera los derechos del príncipe de Viana. Tras la muerte de este, estalló la Guerra Civil Catalana (1462-1472). En Cataluña, Juan II se procuró el apoyo de remensas y buscaires, así como de muchos nobles disidentes. Los catalanes no deseaban destronar al rey, solo pretendían que este aceptara sus puntos de vista: principalmente que la monarquía debía ser controlada por las cortes. Puede decirse que esta guerra civil era la lucha entre una concepción autoritaria y una pactista de la monarquía.

Ante la imposibilidad de acuerdo, los catalanes buscaron otros candidatos al trono, que serían llamados «reyes intrusos de Cataluña», pero uno tras otro fueron desistiendo (el castellano Enrique IV, Pedro de Portugal, el francés Louis de Anjou...). Finalmente, Juan II derrotó a los catalanes, que firmaron la Capitulación de Pedralbes (1472). No obstante, el rey optó por la clemencia para pacificar el país y reconoció los Privilegios y Fueros Catalanes.

En cuanto a Navarra, las facciones continuaron. Los gobiernos y regencias demasiado cortos no ayudaron a su estabilización. Años más tarde, en 1512, Fernando el Católico lo anexionó a la Corona de Castilla, respetando sus fueros e instituciones propias.

El Reino de Portugal

En 1320, estalló la guerra civil debido a la rebelión del infante don Alfonso (el futuro Alfonso IV de Portugal) contra su padre, el rey Dionisio I de Portugal. El conflicto terminó con la victoria de los partidarios de don Alfonso, y un año después, en 1325, murió el rey Dionisio, sucediéndole su hijo.

Durante el reinado de Alfonso IV (1325-1357), hubo una guerra con Castilla (1336-1338), aunque poco después, en 1340, los reyes castellano y portugués lucharon juntos para derrotar a los benimerines musulmanes en la batalla del Salado. También durante su reinado, en 1355, se produjo el asesinato por orden suya de Inés de Castro, amante del infante don Pedro (el futuro Pedro I de Portugal, que reinó entre 1357 y 1367). Poco antes, la Peste Negra había diezmado Portugal.

Durante el reinado de Fernando I de Portugal (1367-1383), este se vio envuelto en la primera guerra civil castellana. Tras la llegada al trono de Enrique de Trastámara como nuevo rey de Castilla, Fernando le disputó el trono castellano en las llamadas guerras fernandinas, en el contexto de la guerra de los Cien Años europea.

A la muerte de Fernando I en 1383, estalló la crisis de 1383-1385 en Portugal, iniciada por una revuelta popular en Lisboa, que se extendió a otras ciudades y al campo del Alentejo. La revuelta apoyaba que la sucesión al trono correspondiera a don Juan, maestre de la Orden Militar de Avis e hijo ilegítimo de Pedro I, y no a la infanta doña Beatriz, casada con el rey de Castilla Juan I ―la regencia sería asumida por la esposa de Fernando I Leonor de Teles hasta que doña Beatriz tuviera un hijo varón―. Para apoyar los derechos de su esposa, Juan I invadió Portugal al frente de un poderoso ejército del que formaba parte la mayoría de la nobleza portuguesa, pero fue derrotado en la batalla de Aljubarrota el 14 de agosto de 1385. Cuatro meses antes, las Cortes Portuguesas reunidas en Coímbra habían proclamado al maestre de Avis como nuevo rey de Portugal. «La realeza del Maestre y la independencia portuguesa fueron a partir de aquel momento hechos irreversibles», concluye José Hermano Saraiva.

En 1415, tuvo lugar la toma de la importante ciudad norteafricana de Ceuta por el ejército de Juan I. Con ella se inició la expansión portuguesa por el Atlántico, impulsada por el infante Enrique el Navegante ―en 1420 se llegó a la isla de Madeira, iniciando su colonización unos años después; en 1427 al archipiélago de las Azores; en 1434 se alcanzó el cabo Bojador en la costa occidental africana― y por el norte de África ― en 1458 se conquistó Alcazarseguir y en 1471 Arcila y Tánger, tras un primer intento de asalto en 1463-1464―.

Durante la segunda guerra civil castellana, el reino de Portugal se vio envuelto de nuevo en los asuntos internos de Castilla. En 1475, Alfonso V la invadió en defensa de los derechos al trono de Juana, hija del recién fallecido Enrique IV de Castilla y apodada por sus adversarios como ‘’La Beltraneja’’, con quien se había casado poco antes. Pero fue derrotado al año siguiente en la batalla de Toro por los defensores de la causa de Isabel, hermana de Enrique IV, al frente de los cuales estaba su esposo Fernando de Aragón.

En 1478, se firmó el Tratado de Alcáçovas, por el que Alfonso V renunciaba a sus pretensiones a la sucesión al trono de Castilla. En este mismo tratado se resolvió también el conflicto que mantenían las coronas de Castilla y de Portugal sobre las islas Canarias. A cambio del reconocimiento de la soberanía castellana sobre el archipiélago, la Corona de Castilla renunciaba a las tierras que pudieran ser descubiertas al sur de las islas. De esta forma, quedó libre la exploración portuguesa por la costa occidental africana y la búsqueda de un paso hacia el océano Índico, lo que consiguió Bartolomé Díaz en 1488. Tras la firma del Tratado de Tordesillas con la Corona de Castilla en 1494, comenzaron los preparativos para la expedición a la India que finalmente se llevaría a cabo en 1497-1498 por Vasco da Gama bajo el reinado de Manuel I el Afortunado. «El rey don Manuel no se equivocó cuando ordenó que en todo el país se festejase triunfalmente el regreso de Vasco da Gama [en el verano de 1499]. Con su viaje se inauguraba, de hecho, un nuevo ciclo de la historia de Portugal», concluye José Hermano Saraiva.

El Reino de Granada

Durante el XIV, el reino nazarí de Granada estaba fuertemente consolidado como una pequeña potencia artesanal y comercial, con características sociales y económicas bien definidas. Granada tenía un comercio próspero, controlado casi exclusivamente por genoveses. Su economía se basaba en el cultivo de plantas no alimenticias, pero de gran valor comercial (moreras para la seda, caña de azúcar, frutos secos...), que intercambiaba por alimentos. Además, su artesanía era muy apreciada en toda Europa. Pero esa dependencia alimentaria obligaba a comprar trigo a los castellanos y a los genoveses a precios más altos que los del mercado. Cuando las crisis internas que sufrió la corona de Castilla y que permitieron su supervivencia desaparecieron, Granada vio su existencia amenazada por sus vecinos del norte. Precisamente, una de las tácticas castellanas fue el bloqueo comercial, llevada a cabo en tiempos de los Reyes Católicos, aunque primero ocurrieron muchas otras cosas:

Políticamente, Granada sufría el problema de las continuas conspiraciones contra el sultán de turno, años de traiciones y complots, unidos a la intromisión de estados más poderosos: al principio los Benimerines de Marruecos y, después, los castellanos.

Quizás el único periodo de completo florecimiento fue el sultanato de Muhammed V (1354-1359 y 1362-1391). Este soberano, gracias a los pagos que hacía al rey Pedro I de Castilla, consiguió que «nin los moros entraren a tierra de cristianos, nin ellos a tierra de moros para que se ficiese cosa que contar sea» (Crónica del rey don Pedro). Durante unos años, Muhammed V fue destronado por sus rivales, pero recuperó el trono gracias al apoyo castellano. Este segundo reinado de Muhammed V fue de paz y prosperidad para el reino de Granada.

A partir de su muerte, y durante casi todo el XV, la inestabilidad política fue aumentando. Esto se agravó por los ataques castellanos, cuyos nobles recurrían a la guerra contra Granada para ganar prestigio militar (Fernando de Antequera, Álvaro de Luna...). Dos facciones se disputaban el poder: los Abencerrajes (Banu Sarrach) y los Zegríes. Se valían de sublevaciones, golpes de estado, asesinatos, intrigas en la corte y lograron dividir a la familia real, los Nazaríes, en dos ramas rivales que se alternaban en el trono de forma desordenada. Destacamos, por su persistencia, a Muhammed IX, el Zurdo, que estuvo en el poder en cuatro ocasiones distintas (1419-1427, 1430-1431, 1432-1445 y 1448-1453) y otras tantas fue expulsado del trono.

El único renacer momentáneo correspondió al sultán Muley Hacén (1463-1482), quien pacificó el país reprimiendo duramente la revuelta de los Abencerrajes; firmando treguas con Castilla, consolidando la economía y el comercio... Pero este era el canto del cisne. La llegada al trono de Isabel la Católica supuso que toda la maquinaria bélica castellana aplastara al último reino musulmán en la península ibérica.

«Al socaire de esta sublevación social, se plantea el problema de la organización de los pueblos peninsulares. Entre unos y otros se anudaron entonces tantas relaciones que era imposible su subsistencia en la forma política consagrada en el siglo XII. Magnates castellanos y aragoneses cruzan las fronteras y se instalan en el corazón de los problemas políticos de los vecinos; buques vizcaínos y andaluces constituyen el equipo ligero de la navegación catalana y mallorquina de este periodo; y ante las arremetidas francesas son los barceloneses los primeros que se ilusionan con las lanzas castellanas que su príncipe heredero podrá taer de Segovia. La monarquía del Renacimiento se está gestando en la Península —gestándose con signo castellano no por videncia mística, sino por el simple empirismo de su demografía en auge, de la libertad de acción que reivindica su realeza, y de los recursos que, a pesar de la contracción, continúan proporcionándole los rebaños transhumantes de la Mesta—.»

-

-

-

- Jaime Vicens Vives: Aproximación a la Historia de España, cap. «El comienzo de las disensiones hispánicas», § 101

-

-