Historia de la Iglesia católica en Argentina para niños

La historia de la Iglesia católica en Argentina comenzó con la llegada de los españoles al territorio, que formaba parte del Imperio español en América. Durante el tiempo en que Argentina fue una colonia española, el catolicismo fue la única religión permitida. Las creencias de los pueblos originarios se mezclaron con el catolicismo, creando formas especiales de fe.

Cuando Argentina se volvió una república independiente a principios del siglo XIX, el Estado poco a poco permitió otras religiones. La Constitución de la Nación Argentina de 1853 estableció la libertad de culto y la obligación del gobierno de apoyar el culto católico.

Durante la primera mitad del siglo XIX, la Iglesia católica perdió parte de su influencia y el número de sus sacerdotes disminuyó. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, la Iglesia comenzó a recuperarse. A pesar de la secularización de la sociedad (cuando la gente se vuelve menos religiosa), la Iglesia mantuvo su importancia.

En el siglo XX, la Iglesia recuperó influencia en la sociedad, la política y el Estado. Surgieron movimientos que buscaban ayudar a los más necesitados, inspirados en el Concilio Vaticano II. A finales del siglo, la Iglesia católica perdió algo de su influencia en la política y la sociedad argentina.

A principios del siglo XXI, el 88% de la población había sido bautizada como católica, y el 75% se consideraba católica. En 2013, el arzobispo Jorge Bergoglio, de Argentina, fue elegido papa, siendo el primer papa nacido en América.

Contenido

- La Iglesia en la época colonial

- La Iglesia argentina: cambios y desafíos

- La Revolución y la Iglesia

- Reforma de Rivadavia y galicanismo

- La Santa Federación

- Organización, secularización y romanización

- Frente al apogeo del anticlericalismo

- Nuevas congregaciones religiosas

- El surgimiento de los laicos

- La Iglesia y la cuestión social

- La Iglesia argentina a principios del siglo XX

- Del "mito de la nación católica" a la Iglesia del siglo XXI

- Santos argentinos

- Galería de imágenes

La Iglesia en la época colonial

La llegada del cristianismo

El cristianismo llegó a América con la colonización española. La Iglesia católica trajo sus sacerdotes y su forma de organización. Los españoles que llegaron a América eran católicos y enseñaron el cristianismo a los pueblos indígenas, a veces por la fuerza y otras veces por medio de la predicación y la conversión voluntaria.

Aunque algunos pueblos americanos tenían sus propias creencias, el territorio de la actual Argentina no estaba tan desarrollado como otras zonas. En poco tiempo, la población se volvió cristiana y católica. Algunas costumbres antiguas se mantuvieron, pero se mezclaron con el cristianismo.

Todas las expediciones que fundaron ciudades, y algunas de exploración, contaban con uno o más religiosos. Su trabajo era celebrar misas para los expedicionarios y crear una estructura religiosa en las nuevas ciudades. Al fundar una ciudad, siempre se reservaba un lugar principal, cerca de la plaza, para construir una iglesia. Ciudades como Asunción (1537), Santiago del Estero (1553), Córdoba (1573) y Buenos Aires (1580) tuvieron una iglesia y un sacerdote desde su fundación.

Gracias a una decisión del papa Pablo III en 1537, se declaró que los indígenas eran personas con todos los derechos y capacidades de los cristianos. Esto hizo que la colonización española fuera diferente a otras, ya que los españoles buscaron integrar a los indígenas a su civilización y a la Iglesia.

La mayoría de los indígenas fueron parte de la encomienda, un sistema donde se suponía que el español a cargo debía evangelizar y proteger a los nativos a cambio de su trabajo. Sin embargo, pronto hubo muchos abusos. La población indígena disminuyó por epidemias y desplazamientos, lo que llevó a un sistema donde los indígenas trabajaban para los dueños de las tierras.

Los españoles buscaban riquezas como oro y plata, pero no había mucha en el sur de América. También buscaban indígenas para trabajar, pero no eran fáciles de someter en todas las regiones. Por eso, pocos españoles y clérigos llegaron a estas tierras. La falta de sacerdotes era un problema constante, y los pocos que había a veces se dedicaban a actividades prohibidas para sobrevivir, como el comercio.

Obispos, órdenes religiosas y jesuitas

Después de la primera etapa de fundaciones, la Corona española organizó el territorio en provincias, como la del Río de la Plata y Paraguay, y la del Tucumán. Cada provincia tenía una diócesis bajo el mando de un obispo. El primer obispo de Asunción llegó en 1555, y el de Tucumán en 1582.

Los obispos se esforzaron por nombrar párrocos, controlar su trabajo y promover la evangelización de los indígenas. Las órdenes religiosas fueron de gran ayuda, especialmente los mercedarios y los franciscanos. Una figura importante de esta época fue san Francisco Solano, un misionero que vivió en Tucumán.

Estos religiosos hicieron grandes avances en la evangelización y educación de los nativos. Bautizaban a cientos o miles de indígenas por semana, con la idea de llevar la salvación rápidamente a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, la conversión de algunos fue superficial. Fueron muy exitosos en la educación primaria y la catequesis de los niños criollos.

Para la evangelización de los indígenas y la educación secundaria, el obispo Victoria llamó a los jesuitas, quienes llegaron en 1585. En 1607, los jesuitas iniciaron su obra más importante: las misiones entre los guaraníes. También comenzaron a dar educación secundaria en colegios como el Colegio Nacional de Monserrat en Córdoba.

La evangelización se hacía en idiomas indígenas. Para facilitar la predicación, los misioneros promovieron el uso del quechua en toda la provincia del Tucumán. Esto ayudó a la desaparición de lenguas locales, aunque el quechua no se mantuvo a largo plazo, excepto en quichua santiagueño.

La organización eclesiástica se completó alrededor de 1620 con la creación de la diócesis de Buenos Aires. En esa década, los dominicos y mercedarios se establecieron en corregimiento de Cuyo, se fundaron los primeros conventos femeninos y las misiones jesuíticas avanzaron entre los guaraníes.

La Iglesia colonial

En la época de la conquista, España era un país católico. La unidad religiosa era muy importante, y el Consejo de Indias se aseguraba de que quienes viajaban a América no tuvieran ideas religiosas diferentes.

La Iglesia católica en América tenía mucha autonomía. La gran distancia a la Santa Sede (el Vaticano) hacía difícil el control desde Roma. Además, las diócesis eran gobernadas por los cabildos catedralicios durante los largos períodos sin obispo.

Otro factor importante era el patronato regio, un permiso del papa a los reyes de España. Este permiso permitía a la Corona nombrar obispos y otros cargos religiosos, crear diócesis y construir iglesias. Los reyes también recaudaban el diezmo (un impuesto para la Iglesia) y controlaban el funcionamiento interno de la Iglesia. Los clérigos locales, que eran como funcionarios públicos, controlaban las creencias y la moral de la población. Este sistema ayudó a la Iglesia a tener misioneros y recursos económicos.

En el Imperio Español, ser español y ser cristiano eran lo mismo. Se creía que la unidad de la sociedad dependía de la unidad de la fe católica. Todos los habitantes de las colonias eran católicos, se comportaban como tales y estaban bajo el control de la Iglesia. No asistir a las celebraciones religiosas era un delito, aunque rara vez se aplicaba.

La Iglesia y la educación

En 1565 se fundó la primera escuela en un convento de San Miguel de Tucumán, antes de la primera escuela pública. La Iglesia mantuvo la primacía en la educación durante casi toda la época colonial. Los jesuitas fundaron la primera escuela de Santiago del Estero en 1586, y en 1612 comenzó la educación de niñas en Córdoba.

A lo largo del siglo XVII, los curas párrocos en las zonas rurales eran casi la única autoridad. Una de sus funciones más importantes era enseñar a los niños a leer, escribir, rezar y hacer cuentas básicas. Sin embargo, la mayoría de la población rural seguía siendo analfabeta.

En las ciudades, había más oportunidades educativas, principalmente en los conventos. Jesuitas y dominicos se dedicaron a educar a niños y adolescentes. Sin embargo, la mayoría de los indígenas, esclavos y muchas mujeres no aprendieron a leer ni escribir.

Desde su llegada, los jesuitas hicieron de Córdoba el centro de la Provincia Jesuítica del Paraguay. En 1599, se les entregaron las tierras que hoy se conocen como la Manzana Jesuítica.

En 1613, los jesuitas fundaron el Colegio Máximo de Córdoba, que en 1621 obtuvo permiso para dar títulos universitarios, convirtiéndose en la Universidad de Córdoba, la más antigua del país. Esta universidad se creó para formar sacerdotes y funcionarios públicos.

En 1608, los primeros jesuitas llegaron a Buenos Aires y fundaron un colegio. En 1654, el Cabildo de Buenos Aires les encargó la educación juvenil, y se establecieron en la Manzana de las Luces, donde fundaron el colegio San Ignacio.

Durante el siglo XVII, los jesuitas tuvieron una gran influencia cultural en América a través de la educación y la predicación. Impusieron una visión barroca de la religión, con un fuerte énfasis en el sentimiento de culpa. Desde el siglo XVIII, la religión se centró más en sus formas externas.

En este período se construyeron la mayoría de los templos coloniales que aún existen, de estilo barroco tardío, con decoraciones sobrias por fuera y muy abundantes en los altares.

Misiones franciscanas y jesuíticas

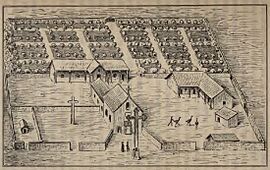

En las regiones más alejadas de las ciudades, la evangelización de los indígenas se hizo a través de las reducciones. En ellas, los indígenas vivían juntos en un sistema agrícola comunitario, dirigidos por misioneros. Los franciscanos fundaron misiones exitosas en la cuenca del río Paraná, como la actual ciudad de Itatí.

Los jesuitas tuvieron mucho más éxito en la organización de misiones, especialmente entre los guaraníes. Desde la fundación de San Ignacio Guazú en 1609, fundaron treinta misiones, reuniendo a unos 140.000 indígenas. Algunas tuvieron que ser trasladadas por ataques de los bandeirantes portugueses, pero se reorganizaron y se convirtieron en un modelo de organización social comunitaria.

Este modelo exitoso se usó en otras regiones, aunque con menos éxito. Las misiones de Santa María y San Carlos fueron destruidas durante las guerras calchaquíes. En la actual provincia de Córdoba, los jesuitas organizaron estancias ganaderas para mantener sus colegios y la Universidad de Córdoba.

Las misiones guaraníes eran un sistema social y económico complejo y exitoso. En el siglo XVIII, se convirtieron en un gran centro comercial, casi un "estado dentro del estado". Su autonomía y la adaptación de la organización social guaraní a un nuevo contexto permitieron que el sistema prosperara. Las misiones eran pueblos indígenas administrados por los propios guaraníes bajo la supervisión de los misioneros. La tierra se dividía en comunitaria (tupá mbaé) y familiar (avá mbaé). El excedente se vendía en las colonias cercanas, lo que ayudaba a los jesuitas a expandir las misiones y mantener sus instituciones educativas. Los principales productos eran la yerba mate, el tabaco, el cuero y las fibras textiles.

Las misiones tuvieron que defenderse de los bandeirantes, grupos liderados por portugueses que buscaban indígenas para venderlos como esclavos. Las Misiones fueron clave en la defensa del Paraguay y el Río de la Plata contra la expansión portuguesa. Después de la batalla de Mbororé en 1641, donde un ejército guaraní liderado por jesuitas derrotó a una bandeira, se permitió a los indígenas usar armas de fuego. Estos ejércitos misioneros fueron muy útiles en los conflictos entre España y Portugal.

Además de trabajar, rezar y luchar, los jesuitas enseñaron a los guaraníes música y artes plásticas. Sus arquitecturas barrocas, con relieves en piedra o ladrillo, son admirables. Después de la expulsión de los jesuitas, muchos guaraníes se mudaron a ciudades coloniales como Corrientes, Asunción o Buenos Aires, donde se destacaron como músicos, plateros y pintores.

Expulsión de los jesuitas

En 1670, el padre Nicolás Mascardi fundó la Misión del Nahuel Huapi, que terminó con su muerte. Sus sucesores tampoco tuvieron éxito.

A partir de 1730, los jesuitas intentaron extender sus misiones a regiones no controladas por España, como el sur del río Salado entre 1740 y 1753, para establecer misiones en la frontera. Querían que los indígenas se asentaran y aprendieran la doctrina cristiana. Fundaron varias reducciones, como la de Nuestra Señora en el Misterio de su Concepción de los Pampas (1740) y la de Nuestra Señora del Pilar de Puelches (1746). Allí evangelizaron a muchos indígenas pampas. Los jesuitas Tomás Falkner y Florián Paucke recopilaron mucha información sobre las costumbres de los pampas, lo que dio origen a la etnografía en Argentina.

También intentaron establecer misiones permanentes en el Gran Chaco a partir de 1735, fundando San José de Petacas y otras en la actual provincia de Santiago del Estero, y varias a lo largo del río Paraná.

A pesar de sus esfuerzos, fue difícil someter a los indígenas que vivían de la caza y recolección, y que a veces atacaban tierras españolas. Los indígenas se marchaban fácilmente para volver a sus formas de vida tradicionales. De las quince misiones fundadas, menos de la mitad subsistían a mediados de la década de 1760.

En 1750, los reyes de España y Portugal firmaron el Tratado de Permuta, por el cual España cedía siete pueblos guaraníes, las Misiones Orientales, a Portugal. La corona española ordenó a los jesuitas trasladar a los indígenas al oeste del río. A pesar de los jesuitas, los indígenas se negaron y en 1754 se enfrentaron a portugueses y españoles en la guerra Guaranítica, donde muchos guaraníes fueron masacrados. Aunque el tratado fue anulado, la Corona consideró peligrosa la rebelión y acusó a los jesuitas de haberla promovido.

Por esta razón, y por otros conflictos con el rey Carlos III, en 1767, todos los jesuitas del imperio español fueron arrestados y expulsados sin previo aviso. Esto significó un golpe terrible para la educación, ya que la mayoría de las instituciones educativas estaban a cargo de ellos.

Las estancias jesuitas y otros bienes pasaron a ser propiedad del rey y luego fueron subastados. La mayoría de sus escuelas y misiones pasaron a ser administradas por los franciscanos, y luego por el Estado. La economía de las misiones se desorganizó, y muchos guaraníes se fueron a otras regiones o ciudades, o regresaron a la selva. Las Misiones Orientales fueron incorporadas a la fuerza a las colonias portuguesas de Brasil en 1801.

El clero secular a fines de la época colonial

La expulsión de los jesuitas llevó a la creación del Virreinato del Río de la Plata menos de diez años después, con capital en Buenos Aires. El centro económico se trasladó del noroeste a la región del litoral, impulsado por el comercio. Con el virreinato, el centro político también se movió a Buenos Aires. La provincia del Tucumán se dividió, y en 1806 se creó la nueva diócesis de Salta. Las ciudades de Cuyo, que dependían de Chile, se incorporaron al virreinato en 1776 y a la diócesis de Córdoba a principios del siglo XIX.

A fines del siglo XVIII, la cantidad de clérigos estaba muy desigualmente distribuida. En ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Salta, había un clérigo por cada 300 a 350 habitantes, mientras que en las zonas rurales era mucho menor. Muchas parroquias rurales no tenían párroco.

El "alto clero" estaba formado por el obispo, el deán, canónigos y miembros del coro de las catedrales. Tenían altos ingresos y se dedicaban a las misas en la catedral. La mayoría de los obispos americanos eran de origen español. El obispo debía visitar periódicamente las parroquias de su diócesis para controlar a los párrocos y administrar el sacramento de la confirmación.

El clero secular diocesano estaba en las parroquias rurales y urbanas. Los párrocos vivían de las rentas de la parroquia, principalmente de las primicias (primeros frutos de la cosecha) y los "derechos de estola" (tarifas por bautismos, casamientos y funerales). En las zonas rurales, el nivel de vida era muy bajo. En los barrios ricos de las ciudades, los derechos de estola eran muy altos. Las parroquias urbanas eran muy solicitadas, mientras que los obispos tardaban años en encontrar sacerdotes para las parroquias rurales.

Los "clérigos particulares" eran capellanes de fundaciones privadas, que celebraban misas por el alma de los fundadores. Vivían de las donaciones y a menudo pertenecían a la familia del fundador.

El gobierno virreinal, como parte de las reformas borbónicas, quiso usar a los curas rurales para mejorar la educación y los métodos de trabajo de la población agraria. Por eso, se prestó más atención a los edificios parroquiales y el gobierno empezó a pagar sueldos a los curas como maestros.

El número de sacerdotes seculares creció rápidamente a fines del siglo XVIII, pero disminuyó drásticamente a principios del siglo XIX debido a las Invasiones Inglesas, la Revolución de Mayo y la guerra de independencia. Esto creó nuevas oportunidades en el Ejército y la política.

El clero regular: frailes, monjas y beatas

El clero regular masculino del Virreinato del Río de la Plata estaba formado por frailes mendicantes o padres que atendían hospitales, como los betlemitas. Los frailes obedecían a sus superiores, que generalmente estaban en Roma, y no estaban bajo la autoridad directa del obispo, aunque este los convocaba para predicar.

Los obispos a veces nombraban frailes como párrocos interinos para cubrir la falta de sacerdotes, especialmente en las zonas rurales. Además, los frailes organizaban "misiones volantes" de varios meses, recorriendo pueblos y caseríos para predicar, recibir confesiones y celebrar misas.

Después de la expulsión de los jesuitas, los franciscanos y mercedarios intentaron reemplazarlos en los colegios y misiones, pero no tuvieron el mismo éxito. Las órdenes religiosas enfrentaron una crisis de vocaciones a fines del siglo XVIII, lo que llevó a una disminución del número de frailes y al envejecimiento de la población en los conventos.

A diferencia de los hombres, las monjas en el Virreinato pertenecían solo a órdenes contemplativas, dedicando su vida a la oración. Eran de clases sociales altas, y las mujeres pobres no podían ingresar, salvo como hermanas legas (sirvientas). Los primeros conventos de monjas se abrieron en Santiago del Estero, Córdoba y Salta. Antes de los conventos, existían grupos de "beatas", mujeres laicas que vivían en sus casas o en "beaterios" y hacían votos voluntarios.

A fines del siglo XVIII, se formó una organización de mujeres laicas dedicadas a la caridad y a la preparación de ejercicios espirituales, inspirada en los jesuitas. Este grupo fue fundado por la hermana María Antonia de Paz y Figueroa y su obra continúa hasta hoy. Fue canonizada el 11 de febrero de 2024 por el papa Francisco, convirtiéndose en la primera santa nacida en Argentina.

Los laicos en la Iglesia colonial

La Iglesia no era solo el clero; todos los españoles, criollos e indígenas eran considerados creyentes. La gente participaba a menudo en las celebraciones religiosas, que se convertían en fiestas públicas en plazas y calles, ofreciendo un espacio de encuentro social. Era una de las pocas oportunidades para que las clases bajas vieran obras de arte, con imágenes y crucifijos ricamente decorados. Las ciudades competían por la majestuosidad de sus templos y altares, que exhibían mucha decoración con plata, oro y joyas, influenciados por el arte barroco.

Las celebraciones reflejaban la organización social, y cada persona importante ocupaba un lugar fijo en la misa o procesión, lo que reforzaba su posición superior. La gente común participaba de forma más masiva y anónima, como espectadores.

Además de la participación pasiva, existían numerosas cofradías, dedicadas a la veneración de algún santo o imagen mariana. Estas organizaban sus propias celebraciones en altares laterales de las iglesias y procesiones por las calles. Los puestos en las cofradías también reflejaban la posición social. Pertenecer a una cofradía garantizaba servicios como misas por los enfermos y funerales dignos.

Junto a las cofradías de "blancos", también existían las de "negros" y "indios", con menos joyas y oro, pero con celebraciones igualmente lujosas.

En ocasiones especiales, se hacían rogativas para pedir ayuda divina en caso de peligros (sequías, epidemias, ataques indígenas, terremotos) y tedéums para agradecer la ayuda o celebrar el ascenso de un nuevo rey. Estas ceremonias eran organizadas y pagadas por los cabildos de cada ciudad.

Cada ciudad tenía su santo patrón, y algunas localidades rurales tenían su propia advocación mariana. La Virgen de Luján es la patrona de Argentina. Otras importantes son la Virgen del Valle en Catamarca y la Virgen de Itatí en Corrientes. La veneración de estos santos y vírgenes generaba peregrinaciones que reunían a miles de fieles anualmente.

Otra actividad laica que movilizaba a muchos fieles eran las "cuestaciones", campañas de recolección de donaciones en pueblos y caseríos. Las donaciones eran en especie (granos o animales) y se vendían en la siguiente ciudad. Los fondos se usaban para construir o reparar templos, comprar ornamentos religiosos, o incluso para reunir la dote que las monjas debían pagar al ingresar al convento.

La Iglesia argentina: cambios y desafíos

La Revolución y la Iglesia

La Revolución de Mayo, la guerra contra España y la declaración de independencia cambiaron drásticamente la estructura de la Iglesia y la vida religiosa en el Río de la Plata. Las relaciones con el Vaticano se cortaron, y las tres sedes episcopales quedaron sin obispos.

La Revolución dividió al clero. Aunque las opiniones políticas estaban divididas entre los frailes, las órdenes se mantuvieron bajo control político de los independentistas. Entre el clero secular, la mayoría apoyó la independencia. Los gobiernos sucesivos ordenaron a los sacerdotes predicar a favor de la revolución y quitaron de sus cargos a los clérigos sospechosos de oponerse.

Todos los obispos del virreinato se opusieron a la Revolución. Benito Lué, de Buenos Aires, lideró la resistencia en mayo de 1810. Rodrigo de Orellana, de Córdoba, participó en la resistencia militar. Nicolás Videla del Pino, de Salta, apoyó las invasiones realistas. Como resultado, los tres fueron limitados en su autonomía y se les prohibió predicar. Orellana fue encarcelado y huyó a España. Videla también fue encarcelado y murió en 1819. El obispo Lué murió en 1812. Desde entonces y hasta 1830, no hubo obispos en el territorio. Las diócesis se administraron a sí mismas.

El Vaticano apoyó abiertamente a los realistas y se negó a tener relaciones con los gobiernos independentistas. La Asamblea del Año XIII (1813) suprimió los Tribunales de la Santa Inquisición y declaró que no reconocería a ninguna autoridad eclesiástica fuera del territorio. En 1816, el Congreso de Tucumán intentó restablecer la comunicación con Roma, pero el papa Pío VII se opuso a la independencia hispanoamericana.

Algunos líderes revolucionarios, como Mariano Moreno y Juan José Castelli, cuestionaron el sistema religioso establecido. Hubo algunos brotes de anticlericalismo, como el comportamiento de algunos oficiales de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, que llevó a la población de ese territorio a apoyar a los realistas. Después de esta experiencia, los líderes independentistas ocultaron sus diferencias con la Iglesia, mientras que jefes militares como Manuel Belgrano y José de San Martín se identificaron con el catolicismo.

Las ordenaciones sacerdotales disminuyeron drásticamente y cesaron por completo al no haber obispos. Algunos clérigos abandonaron su ministerio o huyeron. Además, muchos sacerdotes se unieron a los ejércitos. Como resultado, el culto quedó en manos de un clero reducido y envejecido, poco preparado para las nuevas situaciones políticas y sociales.

La vida religiosa se vio afectada por cambios en las festividades. El Estado reemplazó las ceremonias religiosas por otras de carácter cívico, donde la Iglesia tenía un papel secundario. El clero participaba en las celebraciones de triunfos militares y aniversarios de la Revolución, pero las autoridades políticas tenían el primer lugar.

Reforma de Rivadavia y galicanismo

Después de la disolución del gobierno central en 1820, las provincias se administraron de forma independiente. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Bernardino Rivadavia, inició reformas para modernizar el Estado. Entre ellas, fundó la Universidad de Buenos Aires en 1821, cuyos primeros rectores fueron sacerdotes.

En diciembre de 1822, se aprobó una ley de reforma eclesiástica. Esta ley eliminó los privilegios de los sacerdotes, quitó los diezmos (el Estado asumió el costo del culto), creó el Colegio Nacional de Estudios Eclesiásticos y reorganizó el Cabildo eclesiástico. Las medidas que generaron más resistencia fueron las que reformaron los conventos, fijando un mínimo de 16 residentes para seguir funcionando, promoviendo la secularización voluntaria de los religiosos y expropiando bienes de algunos conventos suprimidos.

Como resultado de la reforma, se cerraron conventos. Los cementerios pasaron a ser administrados por el Estado, que construyó el cementerio de la Recoleta en lo que había sido el huerto de un convento. Otros bienes de la Iglesia también fueron confiscados, como la estancia que sostenía el santuario de Nuestra Señora de Luján, cuya veneración pasó a ser costeada por el Estado.

Esta reforma, apoyada por políticos y religiosos identificados con el galicanismo (una corriente que defendía la autonomía de las iglesias nacionales frente al papa), generó una fuerte oposición. Hubo campañas periodísticas y una revuelta conocida como la Revolución de los Apostólicos en marzo de 1823.

Tres años después, durante la presidencia de Rivadavia, se firmó un tratado con Gran Bretaña que reconocía la independencia del país. Una cláusula obligaba a Argentina a garantizar la libertad de culto y el derecho de los británicos a sepultar a sus muertos en sus propios cementerios. Aunque no se sancionaron leyes de libertad de cultos, este tratado permitió a los anglicanos abrir su primer templo en Buenos Aires.

En la provincia de San Juan se intentó una reforma eclesiástica similar, que incluía la libertad de cultos. Esto provocó una fuerte oposición y una revolución que derrocó al gobernador. Poco después, estalló una guerra civil donde el caudillo federal Facundo Quiroga se enfrentó a los unitarios de Rivadavia, usando el lema "Religión o muerte".

En 1824, el enviado papal Giovanni Muzi, acompañado por Giovanni Maria Mastai Ferretti (futuro papa Pío IX), visitó el Río de la Plata. Se reanudaron las relaciones con el Vaticano. Durante su visita, el nuncio realizó muchas ordenaciones sacerdotales y confirmaciones. Se promovió la separación de las provincias cuyanas de la diócesis de Córdoba, creándose el vicariato apostólico de San Juan de Cuyo en 1828, que se elevó a diócesis seis años después.

En las provincias, la falta de obispos permitió a los gobiernos provinciales controlar sus iglesias locales. Mientras tanto, el número de clérigos disminuía rápidamente en todo el país, ya que las muertes superaban las ordenaciones y los aspirantes debían viajar a Chile o Brasil para ser consagrados.

La Santa Federación

La caída de Rivadavia permitió que el partido opuesto al galicanismo recuperara el poder, especialmente con la llegada de Juan Manuel de Rosas al gobierno en 1829. Ese mismo año, Mariano Medrano fue nombrado obispo de Aulón y vicario apostólico de Buenos Aires. El papa buscaba así imponer su autoridad a las iglesias locales, quitando poder a los cabildos catedralicios. Lo mismo hizo en 1831 con Benito Lascano en Córdoba. Medrano y Lascano fueron nombrados obispos titulares de Buenos Aires y Córdoba en 1832 y 1836, respectivamente. La diócesis de Salta, sin embargo, permaneció sin obispo.

El gobierno de Buenos Aires, a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, consultó a expertos sobre cómo reconstruir la relación con el Vaticano. La mayoría de las respuestas indicaban que el patronato regio (el derecho de los reyes a intervenir en asuntos eclesiásticos) había pasado al nuevo Estado. El gobernador Rosas (quien gobernó el país de 1835 a 1852) mantuvo esta posición, obligando al papa a nombrar obispos que él propusiera. A cambio, se abandonaron las ideas galicanas y la autoridad religiosa se concentró en el Vaticano.

Rosas se presentó como defensor de la Iglesia. Terminó la obra de la Catedral de Buenos Aires y construyó otras iglesias. Decretó honores para el obispo, favoreció a la Iglesia católica, prohibió la venta de libros que ofendieran la moral y devolvió su convento a los dominicos. Al mismo tiempo, controló a los sacerdotes y los obligó a usar distintivos federales. Su imagen se exhibía en las iglesias junto a las de los santos, usando la Iglesia para fortalecer su poder personal.

La libertad de cultos establecida antes se mantuvo, y se sumaron iglesias luteranas fundadas por alemanes y daneses.

En 1836, Rosas invitó a la Compañía de Jesús a regresar a Buenos Aires después de casi setenta años, permitiéndoles abrir un colegio. Varias provincias también recibieron a los jesuitas. Sin embargo, la oposición de los jesuitas al estilo autoritario de Rosas llevó a una nueva expulsión de la Compañía de Buenos Aires en 1841, y luego de las provincias.

Hasta la década de 1850, la disminución de sacerdotes fue tan grande que más de la mitad de las parroquias rurales estaban vacantes. La llegada de sacerdotes españoles no fue suficiente para compensar la falta de ordenaciones y las expulsiones de clérigos opositores por parte de Rosas.

Durante el gobierno de Rosas, miles de irlandeses comenzaron a establecerse en el país, un proceso que se aceleró con la gran hambruna a partir de 1846. Estos inmigrantes, orgullosos de su herencia británica, crearon una "iglesia segregada" dentro de la Iglesia Católica, con iglesias propias, misas en inglés y sacerdotes de Irlanda.

Organización, secularización y romanización

Después de la caída de Rosas en 1852, comenzó el período de Organización Nacional. Las provincias, excepto Buenos Aires, se unieron para crear una constitución. En la Convención Constituyente, hubo desacuerdos entre los liberales, que apoyaban la libertad de culto, y los "tradicionales", liderados por el sacerdote Pedro Alejandrino Zenteno, que querían restringirla. Finalmente, prevaleció el sector liberal y se aprobó la Constitución argentina de 1853, que eliminó los privilegios de los sacerdotes, estableció la libertad de cultos sin restricciones y dispuso que el gobierno federal debía sostener el culto católico, aunque sin declararlo religión oficial.

El Estado de Buenos Aires se mantuvo separado de la Confederación Argentina hasta 1862. Las normas liberales de la Constitución de 1853 generaron una fuerte resistencia en varias provincias, liderada por el padre Zenteno y el gobernador de Catamarca Pedro Pascual Segura, quienes sostenían que las provincias debían rechazar la nueva constitución.

En estas circunstancias, el gobernador Segura encargó al fraile franciscano Mamerto Esquiú que pronunciara un sermón el 9 de julio de 1853, con la intención de iniciar un movimiento contra la Constitución. Sin embargo, el sermón de Esquiú, conocido como el Sermón de la Constitución, destacó los largos años de guerras y elogió la sanción de la Constitución por su capacidad para traer la paz. Para que esa paz fuera duradera, era necesario que la Constitución fuera respetada y no discutida por causas menores. El público lo aplaudió, y la resistencia a la Constitución en Catamarca fue vencida. Su sermón tuvo trascendencia nacional y fue difundido por el presidente de la Confederación, Justo José de Urquiza.

El presidente Urquiza inició negociaciones con el Vaticano, restableciendo las relaciones en 1858 y creando la diócesis del Litoral en Paraná, capital de la Confederación.

La unificación definitiva del país en 1862 marcó el inicio de la Organización Nacional, con reorganización política, crecimiento económico y aumento de la inmigración. La inmigración, aunque minoritariamente protestante y librepensadora, tenía mayor poder económico y mejores relaciones con sus países de origen. El prestigio de Europa del norte favoreció el desarrollo de la masonería y el ateísmo. Los gobiernos obligaron a la Iglesia a no segregar a los disidentes en cementerios, escuelas y matrimonios.

La Iglesia católica tuvo que encontrar su lugar en una sociedad donde ya no había una identificación total entre ciudadanía y catolicismo. Inició una reorganización después de los años de desorden. La organización diocesana se normalizó, y todas las diócesis tuvieron obispos. Salta tuvo su segundo obispo en 1861, después de 42 años sin uno. En 1865, se creó la arquidiócesis de Buenos Aires, que se convirtió en la principal de las diócesis argentinas.

Buscando mejorar la educación, el presidente Sarmiento trajo maestras estadounidenses, en su mayoría protestantes. Esto generó protestas de la Iglesia católica, que hasta entonces tenía un monopolio en la educación. En medio de la secularización, en 1867 se sancionó en la provincia de Santa Fe la primera ley de matrimonio civil del país. Sin embargo, la fuerte oposición de clérigos, como el obispo Gelabert, llevó a la caída del gobierno local, y los gobiernos optaron por avanzar más lentamente.

Durante todo el siglo XIX, la jerarquía eclesiástica se preocupó por combatir todo lo que se opusiera a sus derechos históricos. Encíclicas papales condenaron el liberalismo, la libertad de cultos y la separación de Iglesia y Estado. La Iglesia, temerosa de la diversidad ideológica, buscó concentrar todo el poder administrativo y doctrinal en el papado.

Los nuevos gobiernos buscaron normalizar las relaciones con el Vaticano, pero se enfrentaron por el patronato. Los gobiernos argentinos creían tener derecho a nombrar obispos, mientras el papado quería imponer su autoridad absoluta. Finalmente, llegaron a un acuerdo: el papa nombraba a los obispos a propuesta del presidente, y el Estado colaboraba en el sostenimiento de las actividades pastorales, la construcción y mantenimiento de templos, y el apoyo a las escuelas católicas y seminarios.

El número de clérigos comenzó a recuperarse a fines del período de Rosas, con la llegada de sacerdotes italianos después de las revoluciones de 1848. Con la Organización Nacional y el avance del liberalismo en Europa, llegaron muchos sacerdotes de España e Italia, junto con varias órdenes religiosas. Poco a poco, se cubrieron los puestos en las parroquias, y se crearon nuevas parroquias en localidades nuevas. Los obispos lograron poner en funcionamiento los seminarios diocesanos, y en 1858 se fundó el Colegio Pío Latino Americano en Roma, donde se formaron varios sacerdotes argentinos.

El Concilio Vaticano I (1869-1870) reforzó las posturas conservadoras en la Iglesia católica. Fue el primer concilio en el que participaron obispos argentinos.

Frente al apogeo del anticlericalismo

A pesar de la posición católica del presidente Avellaneda, la mayoría de los líderes del Partido Autonomista Nacional (que gobernaba el país) tenían ideas positivistas y liberales. Entre ellos había ateos, deístas y católicos liberales que no compartían la postura antiliberal de la jerarquía católica. En febrero de 1875, un grupo de estudiantes incendió un colegio e intentó hacer lo mismo con la Catedral. Ante esta amenaza, varios líderes formaron las primeras organizaciones políticas católicas, como el Club Católico y la Unión Católica.

Durante la presidencia de Julio Argentino Roca, el gobierno buscó separar la Iglesia Católica del Estado. Se aprobaron leyes de Registro Civil y de matrimonio civil, se secularizaron los cementerios y, en 1884, se sancionó la Ley General de Educación N.º 1.420. Esta ley estableció la educación primaria obligatoria, gratuita y laica, prohibiendo la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La oposición a esta ley fue liderada por el nuncio apostólico, monseñor Luigi Matera. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores Eduardo Wilde le exigió explicaciones y le pidió que no interfiriera en las leyes nacionales, Matera se negó. En respuesta, el presidente Roca expulsó a Matera en octubre de 1884 y rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano en enero del año siguiente. Se suspendieron los subsidios a los seminarios y se ordenó su cierre, aunque la medida se revirtió al año siguiente.

Poco antes, la Unión Católica había participado en las elecciones, y Estrada había sido elegido diputado nacional. La Unión hizo una enérgica campaña contra las medidas que quitaban a la Iglesia sus funciones sociales tradicionales, especialmente contra la Ley de Educación y las leyes de Matrimonio Civil y del Registro Civil de 1888. Aunque tuvieron gran difusión en la prensa y Pedro Goyena fue elegido diputado, no pudieron impedir el avance de las leyes secularizantes.

El arzobispo de Buenos Aires, León Federico Aneiros, lideró el movimiento católico y se enfrentó a los líderes políticos desde la prensa y el púlpito, aunque sin mucho éxito. La normalización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado comenzó después de la muerte de Aneiros en 1894. El 15 de febrero de 1897, se crearon tres nuevas diócesis: La Plata, Santa Fe y Tucumán. Finalmente, durante la segunda presidencia de Roca, se restablecieron las relaciones diplomáticas plenas y se volvió al sistema de convivencia en cuanto al patronato.

Mientras tanto, en las provincias la posición de la Iglesia mejoró. Los seminarios formaron cientos de nuevos sacerdotes, la obra social de las congregaciones se expandió, y la educación de calidad se dividió entre los Colegios Nacionales y los confesionales de la Iglesia. En muchas provincias, la ley provincial siguió indicando que la educación religiosa era obligatoria. En la Patagonia, la única oferta educativa era la de los colegios salesianos. La Iglesia recuperó espacios en la educación, permitiéndose la catequesis en las escuelas después de la educación formal.

Nuevas congregaciones religiosas

Mientras el clero secular comenzaba a recuperarse lentamente después de la Organización Nacional, también llegaron nuevas congregaciones. Los jesuitas fueron readmitidos en 1857 y abrieron el colegio del Salvador. En 1856 llegaron los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús y las primeras monjas de la congregación de las Hermanas de la Misericordia, dedicadas a la educación. En 1859 se instalaron las Hermanas del Huerto, que se dedicaron a la atención hospitalaria y de huérfanos. Ese mismo año llegaron la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, conocidos como "vicentinos". En 1875 llegaron los primeros salesianos, especializados en educación agrícola, y en 1879 las Hijas de María Auxiliadora, la rama femenina de los salesianos.

En el período colonial solo habían existido órdenes de frailes y monjas de clausura, además de la Compañía de Jesús. En el nuevo período, predominaron las congregaciones más recientes, con vocación misionera, hospitalaria o educativa, más allá de la oración y contemplación. Incluso los franciscanos fueron superados por la rama de los franciscanos de Propaganda Fide, dedicados a las misiones entre los indígenas.

Uno de los destinos más comunes para los padres regulares era misionar entre los indígenas. A diferencia del período colonial, se hicieron pocos intentos de crear misiones en territorio indígena. En cambio, se dedicaron a atraer a los nativos hacia las localidades "blancas", donde contaban con la protección de los ejércitos. Así, hubo misiones en Carmen de Patagones, Azul (Buenos Aires), Río Cuarto, San Fernando y San Jerónimo, en los bordes de la región chaqueña. Sin embargo, su eficacia fue mínima debido a la guerra casi permanente entre los indígenas y el gobierno, y a las epidemias que afectaron a la población indígena. Después de la Conquista del Desierto y del Chaco (1879-1885), los franciscanos en el Chaco y los salesianos en el sur misionaron entre los pueblos vencidos, y también educaron a los migrantes que se instalaban en la Patagonia y la Pampa central.

En 1908, llegó a Apóstoles el primer sacerdote de la Iglesia greco-católica ucraniana para atender a los inmigrantes ucranianos. Posteriormente, llegaron otros sacerdotes y monjes basilios.

Otras congregaciones llegaron después, como los Hermanos Maristas en 1903, que construyeron muchas escuelas.

Una incorporación especial fue la de los monjes benedictinos, que llegaron de Francia en 1899 para fundar la Abadía Benedictina del Niño Dios en Victoria (Entre Ríos), la primera comunidad benedictina en Hispanoamérica. Como el Congreso Nacional no autorizaba su ingreso si no se dedicaban a actividades "útiles a la sociedad", abrieron una escuela agrotécnica. En 1916, se abrió una segunda abadía en Buenos Aires.

El surgimiento de los laicos

Durante el período colonial, "laico" se refería a cualquiera que no fuera clérigo. Con el fin de ese sistema, el término cambió: como adjetivo, designa cosas o instituciones que no son religiosas. Como sustantivo, "laico" define al creyente que no es sacerdote. La actividad de los laicos tomó nuevos rumbos, defendiendo a la Iglesia en la prensa y la política, apoyando el culto y los templos, participando en demostraciones públicas (manifestaciones, procesiones, peregrinaciones) y en la educación cristiana. Los laicos encontraron formas de participación activa, a veces de forma independiente de las directivas de la jerarquía eclesiástica. La aparición de organizaciones de inmigrantes o exclusivamente femeninas fue un rasgo típico de este período.

Las primeras publicaciones católicas surgieron con la Organización Nacional: La Religión (1853), El Orden (1855), El Pensamiento Argentino (1863) y El Estandarte Católico (1864). Félix Frías, el primer líder del catolicismo político argentino, colaboró en la mayoría de ellas. Más tarde aparecieron El Católico Argentino (1874), La América del Sud (1876), La Unión (1882) y La Voz de la Iglesia (1882), este último dirigido por el arzobispo de Buenos Aires. Otro periódico católico fue The Southern Cross, fundado por el sacerdote Patrick Joseph Dillon, que aún se publica.

La construcción de templos se aceleró entre 1860 y 1930, impulsada por la riqueza de grandes empresarios y la formación de una clase media. A través de colectas, se construyeron nuevos templos en todo el país. La Catedral de La Plata fue en gran parte obra del gobierno, pero la Basílica de Luján fue construida exclusivamente con donaciones de miles de fieles. Algunos templos fueron donados por una sola persona, como Adelia María Harilaos de Olmos, quien mandó construir varias iglesias.

Después de los intentos de principios de siglo de una Iglesia basada en la razón, la adhesión de las élites a ideas liberales y positivistas llevó a los creyentes a valorar una relación más emotiva y sencilla con la religión. Se valoraba más la fe sencilla de la población rural y de las mujeres, que los cuestionamientos de los intelectuales.

La Iglesia y la cuestión social

El crecimiento económico del país, impulsado por la inmigración y las migraciones internas, generó conflictos laborales y sociales debido a los bajos salarios y la ostentación de riqueza. Corrientes anarquistas y socialistas lideraron las protestas, que a menudo se volvieron violentas. Mientras el Estado y los particulares respondían con más violencia, la Iglesia decidió competir con el socialismo y el anarquismo por la conciencia de los obreros.

En 1891, el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, sobre las condiciones de los trabajadores. Apoyaba el derecho a formar sindicatos, reafirmaba el derecho a la propiedad privada y proponía una organización socioeconómica que más tarde se llamaría corporativismo.

Algunos grupos de obreros católicos surgieron por otras iniciativas, como el primer círculo de obreros del noroeste, fundado por el convento dominico de San Miguel de Tucumán.

Federico Grote, un sacerdote alemán llegado en 1884, fundó en 1892 la Federación de Círculos Católicos de Obreros de la República Argentina. Estos círculos estaban formados por obreros, pero dirigidos y financiados por católicos de clases altas. Los Círculos publicaron el periódico La Defensa, y luego el diario El Pueblo, para lectores obreros, donde se enseñaba sobre religión y se hacía propaganda contra las ideas de izquierda. Los Círculos de Obreros ofrecían servicios sociales y de ayuda mutua, y a veces negociaban salarios, pero sin usar la huelga ni la violencia.

En 1906, el joven sacerdote argentino Miguel De Andrea sucedió a Grote. Organizó grandes movilizaciones y marchas para presionar al Congreso Nacional a sancionar leyes en beneficio de los obreros. Mientras el mundo cambiaba con la Revolución rusa de 1917, en Argentina aumentaba la actividad anarquista y socialista. Manifestantes socialcristianos pidieron al presidente Hipólito Yrigoyen leyes de viviendas económicas, jubilación para ferroviarios y leyes de accidentes de trabajo. De Andrea formó una fuerza social-cristiana eficaz y organizó conferencias populares. En 1923, fundó la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas. Le preocupaban las ideas totalitarias y proponía mejorar la democracia argentina.

Sin embargo, los Círculos de Obreros actuaron como rompehuelgas en beneficio de los empleadores durante las huelgas de los gobiernos radicales (1916-1930). Su actuación pacífica se combinó con la acción violenta de la Liga Patriótica, coordinadas por la Asociación Nacional del Trabajo, un grupo de empresarios que se negaban a negociar con los sindicatos.

Las iniciativas directas en favor de los obreros fueron aisladas. El caso más notable fue el del empresario Julio Steverlynck, quien, inspirado en la Rerum Novarum, fundó en 1924 la empresa Algodonera Sudamericana Flandria S.A. y comenzó a otorgar beneficios sociales a los trabajadores.

La Iglesia argentina a principios del siglo XX

En las primeras décadas del siglo XX, la Iglesia argentina había perdido su posición como religión oficial del Estado y su monopolio educativo y cultural. Reorganizada gracias al Vaticano y reforzada por sacerdotes europeos, era una Iglesia más "romana", es decir, más parecida a las iglesias europeas y sometida a la autoridad del papa. El Concilio Plenario de los obispos de América Latina (1898-1899) unificó las iglesias del continente. Desde entonces, las particularidades nacionales quedaron en segundo plano frente a la unificación romana. El Vaticano le había dado una postura conservadora y antiliberal. La Iglesia rechazaba tanto el liberalismo como las corrientes políticas de izquierda, como el socialismo y el anarquismo.

El clero había sufrido un gran desprestigio por deficiencias en su formación y disciplina. Sin embargo, la llegada de muchos clérigos extranjeros y la reorganización de los seminarios diocesanos (muchos dirigidos por jesuitas) habían mejorado la situación. La acción de los laicos había cambiado, y en el siglo XX sus iniciativas estaban bajo la autoridad eclesiástica, excepto las políticas de la década de 1880, que fueron efímeras.

Mientras la élite política e intelectual subestimaba a la Iglesia como una organización anticuada, al mismo tiempo apoyaba sus acciones "civilizatorias", como la conversión de indígenas al catolicismo (considerada necesaria para su ingreso a la civilización) y la educación de las élites e inmigrantes, y la colaboración en la atención hospitalaria. La capacidad organizativa de la Iglesia complementaba la del Estado en áreas donde este aún no podía actuar.

En 1910 se fundó la Universidad Católica de Buenos Aires, pero la negativa de los gobiernos a permitirle emitir títulos universitarios llevó a su disolución en 1922.

En Argentina ya existían diez diócesis y una arquidiócesis. Se sumaron las de Santiago del Estero (1907), y las de Corrientes y Catamarca (1910). Además, se crearon vicarías foráneas en las capitales de los territorios nacionales. Desde 1902, los obispos se reunían cada tres años en una conferencia episcopal argentina, que emitía documentos conjuntos, lo que unificaba la doctrina.

Del "mito de la nación católica" a la Iglesia del siglo XXI

Democracia e integrismo

La expresión «mito de la nación católica» fue usada para Argentina por el historiador italiano Loris Zanatta, pero sociólogos argentinos han cuestionado su interpretación, señalando que Buenos Aires estaba más secularizada y tenía un catolicismo menos estricto que el de España o Italia.

En 1902, el padre Grote fundó la Liga Democrática Cristiana, que no se organizó como partido político, sino como una forma de participación política para los católicos. En 1911, se transformó en Unión Democrática Cristiana, que se disolvió en 1919. A principios de la década de 1920, sus miembros se reunieron nuevamente bajo el nombre de Unión Popular Católica Argentina.

En 1916, después de la Ley Sáenz Peña, la Unión Cívica Radical, con ideas anticlericales, llegó al gobierno nacional. Además de los partidos conservadores, existían el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, ambos con un claro sesgo anticlerical. La educación católica acercó a la Iglesia a los hijos de los líderes de generaciones anteriores, mientras crecía el temor al comunismo después de la Revolución Rusa. El desencanto de las clases acomodadas y medias llevó a la difusión de ideas autoritarias, especialmente con la llegada del fascismo al poder en Italia. Las ideas corporativistas se instalaron en la sociedad, aunque su crecimiento fue moderado debido a la buena situación económica y la libertad política. Sin embargo, algunos sectores católicos apoyaron estas ideas, impulsados por los acontecimientos en México de la guerra cristera.

Los gobiernos radicales buscaron acercarse a la jerarquía eclesiástica, pero no fue fácil. En 1923, tras la muerte del arzobispo Mariano Antonio Espinosa, el presidente Marcelo T. de Alvear propuso al obispo auxiliar Miguel De Andrea para reemplazarlo, pero el Vaticano lo rechazó por presión de sectores católicos conservadores. Alvear insistió en su postulación, lo que generó un conflicto público. La situación se resolvió tres años después, cuando ambas partes cedieron.

Creados en 1922, los Cursos de Cultura Católica ofrecían formación teológica y filosófica a estudiantes universitarios y profesionales, paralela a la de las universidades oficiales.

En 1928, comenzó a publicarse Criterio, una revista católica de actualidad, política, religión y cultura que se edita hasta hoy. Las clases medias y los obreros tenían un diario moderno, El Pueblo, que defendía posiciones católicas sin rechazar ciertos aspectos "mundanos".

Los Círculos Católicos de Obreros tuvieron por primera vez líderes exclusivamente obreros, alcanzando su máximo número de miembros (unos 40.000) en 1924. Diferentes grupos lanzaron "conferencias populares", donde oradores católicos hablaban en la vía pública en barrios humildes, donde antes solo llegaba la voz de los anarquistas y socialistas.

La década de 1920 vio un proceso dual: iniciativas laicas con gran impulso, mientras la jerarquía eclesiástica buscaba controlarlas. Mientras la situación económica y política fue favorable, las iniciativas laicas actuaron con autonomía. Pero esta situación cambió en 1929 con la Gran Depresión, que causó una grave crisis económica y social en Argentina. En septiembre de 1930, el presidente Hipólito Yrigoyen fue derrocado por militares y civiles con ideas autoritarias. Impulsados por la incertidumbre, muchos miembros de las clases medias apoyaron ideas nacionalistas de derecha. Muchos católicos apoyaron estas posturas.

Nueva alianza entre la Iglesia y el Estado

A principios de la década de 1930 y por unos veinte años, la Iglesia tuvo una relación amigable y de cooperación con el Estado argentino. La dictadura de José Félix Uriburu y el gobierno de Agustín Pedro Justo buscaron el apoyo de la jerarquía eclesiástica.

Después del golpe de Estado, y durante la crisis económica, los laicos perdieron iniciativa, y todas sus organizaciones quedaron bajo el estricto control de la jerarquía. La pieza central de los laicos fue la Acción Católica Argentina, fundada en 1931. Organizada jerárquicamente y separada en cuatro ramas (por edad y sexo), la ACA creció rápidamente, llegando a unos 70.000 miembros hacia 1950.

La iniciativa y dirección de todas las organizaciones católicas fueron asumidas por el clero. La revista Criterio pasó a ser dirigida por monseñor Gustavo Franceschi, y se comenzaron a editar diarios y periódicos en las principales ciudades del interior.

El 20 de abril de 1934, el papa Pío XI emitió la bula Nobilis Argentinae nationis, creando seis nuevas arquidiócesis (Córdoba, La Plata, Paraná, Salta, San Juan y Santa Fe) y nueve nuevas diócesis. Fue la mayor reorganización de la Iglesia argentina hasta la actualidad. Dos años después, fue nombrado el primer cardenal argentino e hispanoamericano, Santiago Copello, arzobispo de Buenos Aires.

El 9 de octubre, día en que el mártir Héctor Valdivielso Sáez, el primer santo argentino, entregó su vida, comenzó el Congreso Eucarístico Internacional de 1934. Este congreso marcó un renacimiento del catolicismo argentino: aumentaron las diócesis, crecieron las vocaciones, se construyeron nuevas parroquias y los laicos tomaron conciencia de su importancia en la Iglesia.

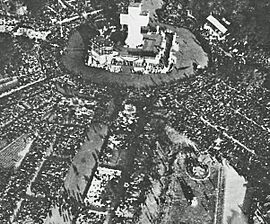

El XXXII Congreso Eucarístico Internacional se realizó en Buenos Aires del 9 al 14 de octubre de 1934, con la presencia del Secretario de Estado Vaticano, Eugenio Pacelli (futuro papa Pío XII). Fue un evento religioso y de masas de enorme magnitud, que movilizó a cientos de miles de fieles. El 11 de octubre fue "El día de los niños", con 107.000 niños tomando la comunión. Esa noche, más de 200.000 hombres adultos participaron en "La noche de los Hombres". El domingo 14 de octubre, el "Día del Triunfo Eucarístico Mundial", asistieron más de un millón y medio de personas.

El éxito del Congreso y la unificación de la Acción Católica, junto con la difusión católica por medios masivos como periódicos y radio, hicieron creer a muchos católicos que Argentina podría volver a ser una sociedad totalmente identificada con la Iglesia, desarrollando el llamado "mito de la nación católica". El ejército también adoptó la identificación de la Nación con la Iglesia; las ceremonias religiosas pasaron a formar parte de la rutina militar, y muchos oficiales se hicieron católicos practicantes. Dentro de la Iglesia, se difundieron posturas nacionalistas.

Otros avances de la época fueron la Unión de Scouts Católicos Argentinos (USCA), fundada en 1937, y la Juventud Obrera Católica (JOC), de 1940.

Durante esta época, surgió el revisionismo histórico, una corriente que buscaba rescatar los aportes del catolicismo en la historia del país.

En 1939, diversos grupos católicos formaron la Unión Demócrata Cristiana en Buenos Aires y Córdoba. Eran grupos independientes que defendían posturas democráticas y se oponían a los sectores que habían apoyado el franquismo y el fascismo.

Iglesia católica y peronismo

En junio de 1943, un golpe de Estado implantó una nueva dictadura de inspiración nacionalista. En el nuevo gobierno, Juan Domingo Perón ganó mucho poder y estableció una alianza con los sindicatos, otorgando nuevos derechos laborales y sociales a los obreros. Perón fue elegido presidente en junio de 1946. Tuvo la fuerte oposición de todos los demás partidos, a los que derrotó en varias elecciones, mientras concentraba el poder en su partido y limitaba las libertades cívicas.

Dado que la dictadura se había identificado con la Iglesia (había implantado la educación religiosa en las escuelas estatales) y el peronismo rechazaba las iniciativas de sus opositores que impulsaban la separación de la Iglesia y el Estado, la jerarquía eclesiástica pidió a sus fieles que votaran por Perón. Las relaciones de Perón con la Iglesia fueron muy cordiales. El cardenal Copello, el obispo de Resistencia, Nicolás De Carlo, y el arzobispo de Rosario, Antonio Caggiano, fueron identificados como peronistas. El padre Hernán Benítez tenía gran influencia en el gobierno, especialmente sobre Eva Perón.

Entre las construcciones, la más notable fue la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, en Corrientes, terminada en 1950.

En 1950, a pedido de monseñor Caggiano, se instaló el Opus Dei en Argentina.

En 1952, el empresario Enrique Shaw fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (A.C.D.E.).

La relación comenzó a distanciarse cuando sectores de la Iglesia se molestaron por ciertas actitudes del peronismo, como la actividad de la Fundación Eva Perón, que quitaba a la Iglesia su papel tradicional en obras de caridad.

Hasta 1954, nada hacía prever el choque entre el peronismo y la Iglesia que estalló ese año. Algunos autores ven como detonante la fundación del Partido Demócrata Cristiano en julio de ese año, lo que Perón habría tomado como un desafío. En la redacción de las bases de la Democracia Cristiana en Argentina colaboraron el Siervo de Dios Enrique Shaw, Horacio Sueldo y Rodolfo Barraco Aguirre.

En octubre de ese año, Perón inició una serie de ataques verbales contra sectores de la Iglesia, acusándolos de inmiscuirse en política. El Congreso propuso y aprobó rápidamente leyes que llevaron a la separación de la Iglesia y el Estado: en cuatro meses, se eliminó la educación religiosa en las escuelas estatales y se prohibieron los actos religiosos en la vía pública.

Líderes de toda la oposición se pronunciaron en defensa de la Iglesia y participaron en manifestaciones. Muchos nacionalistas católicos que habían apoyado al gobierno pasaron a la oposición.

Mientras en muchas iglesias se daban discursos políticos, se producían detenciones de sacerdotes. La procesión de Corpus Christi de junio de 1955, prohibida por el gobierno, reunió a unas 200.000 personas en la Catedral de Buenos Aires y la plaza de Mayo. Ese día, el gobierno acusó a los manifestantes de haber quemado una bandera argentina. Dos clérigos, Manuel Tato y Ramón Novoa, fueron expulsados del país. En respuesta, el Vaticano decretó la excomunión de los responsables de su expulsión, incluyendo al presidente Perón, aunque la medida no fue confirmada por el papa Pío XII.

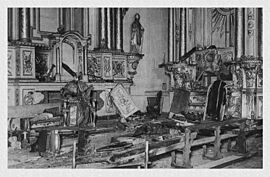

Días más tarde, pilotos de la Armada Argentina intentaron matar a Perón, perpetrando el bombardeo de plaza de Mayo, que asesinó a más de 300 personas. Varios aviones llevaban la insignia de Viva Cristo Rey. Tras el fracaso del golpe, manifestantes peronistas atacaron y destrozaron diversos templos católicos y la Curia Eclesiástica, mientras la policía y los bomberos no intervenían. La Catedral fue atacada, y otras iglesias sufrieron daños mucho más graves.

En septiembre, un nuevo golpe de Estado logró expulsar a Perón del gobierno y del país, dirigido por militares nacionalistas católicos, como el general Eduardo Lonardi. El arzobispo de Córdoba, Fermín Lafitte, colaboró activamente con los comandos civiles al principio de la rebelión.

La época del Concilio Vaticano II

El Estado, los medios de comunicación y las instituciones educativas fueron "desperonizadas", eliminando a quienes se habían identificado con el gobierno depuesto. La Iglesia se unió a este proceso: el arzobispo Copello fue enviado a Roma, y la dirección de la Iglesia argentina quedó en manos de los antiperonistas más radicales, guiados por Lafitte y Caggiano. Lafitte se negó a interceder para evitar las ejecuciones masivas que siguieron al levantamiento de Valle en junio de 1956. La Democracia Cristiana se alineó con los sectores antiperonistas más radicalizados.

En febrero de 1957, se reorganizaron masivamente las jurisdicciones eclesiásticas, creándose las arquidiócesis de Bahía Blanca y de Tucumán, y doce diócesis.

El presidente Arturo Frondizi, sucesor de la dictadura que derrocó a Perón, anunció un proyecto para permitir la creación de universidades privadas que pudieran otorgar títulos universitarios. Esta medida, una vieja aspiración de la Iglesia católica, generó intensos debates y protestas ciudadanas. Aunque la Iglesia no sería la única beneficiaria, era la institución con más recursos para aprovechar la medida, por lo que sus detractores acusaron al gobierno de querer favorecerla, lanzando una campaña en defensa de la educación laica; el conflicto es conocido como Laica o libre.

A pesar de la oposición de las organizaciones estudiantiles y de todos los rectores de las universidades nacionales, en octubre de 1958 el presidente decretó la habilitación de las universidades privadas. En pocos años se fundaron varias universidades católicas, como la Universidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador en Buenos Aires, y otras en Córdoba, Cuyo, La Plata, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Una nueva ola de creación de diócesis se produjo entre abril y junio de 1961, con la creación de las arquidiócesis de Corrientes y de Mendoza, y varias diócesis más. El 12 de agosto de 1963, Rosario fue elevada a arquidiócesis y se crearon más diócesis. Al momento del cierre del Concilio, existían en Argentina doce arquidiócesis y 38 diócesis.

Convocado por el papa Juan XXIII para actualizar el mensaje de la Iglesia y modernizar sus estructuras, el Concilio Vaticano II sesionó en Roma entre 1962 y 1965. Se hicieron reformas profundas en la liturgia, impulsando el uso de las lenguas locales en todos los ritos. Se avanzó en iniciativas ecuménicas (diálogo entre diferentes iglesias cristianas) y se hicieron declaraciones sobre la naturaleza de la Iglesia, la misión de los laicos y la libertad religiosa. Casi todos los obispos argentinos participaron del Concilio.

Durante la gestión de Frondizi, se iniciaron negociaciones para firmar un concordato (acuerdo) con el Vaticano, continuadas por el canciller de Arturo Illia, Miguel Ángel Zavala Ortiz. El acuerdo, finalmente firmado por el canciller de la dictadura el 16 de octubre de 1966, otorgaba amplia libertad al Vaticano para nombrar obispos y crear diócesis. El Estado solo se obligaba a pagar los sueldos de los obispos como si fueran empleados públicos. Desde entonces, cuando una diócesis queda sin obispo, el nuncio apostólico consulta a actores religiosos. Antes de nombrar un nuevo obispo, el Vaticano comunica su candidato al gobierno, que tiene treinta días para objetarlo. Así se estableció la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado, que se definiría constitucionalmente en la reforma de 1994.

Sacerdotes para el Tercer Mundo

Desde el anuncio del Concilio, surgieron voces que pedían una actualización pastoral y litúrgica de la Iglesia. Aunque fueron minoría, algunos prelados, como Eduardo Pironio y Jorge Mejía, llamaron a una renovación total de la doctrina y la disciplina dentro de la Iglesia.

El Concilio y las encíclicas papales fueron vistos por muchos como un punto de partida para transformaciones en la Iglesia. En América Latina, estas esperanzas crecieron con la Conferencia de los obispos de 1968 en Medellín, que invocó la necesidad de promover la justicia, la paz, la educación y la familia.

Durante el Concilio, tres obispos argentinos firmaron el Pacto de las catacumbas, comprometiéndose a una vida de sencillez y a una nueva actitud pastoral, orientada a los pobres y trabajadores.

Las primeras controversias graves surgieron en 1966 en la arquidiócesis de Mendoza, donde la mitad del clero se declaró en huelga para exigir una reforma de la organización eclesiástica local. La Conferencia Episcopal ordenó a los sacerdotes someterse al arzobispo. Como resultado, varios sacerdotes renunciaron y el Seminario cerró.

Muchos sacerdotes abandonaron su ministerio para casarse. La renuncia de monseñor Jerónimo Podestá, obispo de Avellaneda, por presión del nuncio, llamó mucho la atención. Su renuncia se debió a su enfrentamiento con el dictador Juan Carlos Onganía y con monseñor Plaza, arzobispo de La Plata, por la pastoral entre los pobres y por problemas de corrupción ligados a un banco. Cinco años después de ser removido, Podestá fue suspendido por el Vaticano y se casó con Clelia Luro; ambos fundaron la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados (FLSC).

Anticipando el movimiento de la teología de la liberación, el último día de 1967 se fundó el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, y al año siguiente el movimiento de curas villeros. Desarrollaron su propia teología, la teología del pueblo, y llevaron a cabo su acción social en villas miseria y barrios obreros. Esta corriente eclesiástica proclamó la opción preferencial por los pobres. El padre Carlos Mugica, con una larga trayectoria en la evangelización de las villas miseria, fue su representante más destacado. Su cercanía a organizaciones armadas parece haber sido la causa de su asesinato en mayo de 1974.

En muchos casos, los curas tercermundistas asociaron su acción a organizaciones de izquierda peronista. El vínculo entre la Iglesia y las organizaciones armadas operaba en ambos sentidos: los fundadores de Montoneros eran católicos devotos.

Junto al clero, diversas organizaciones laicales colaboraron en la ayuda social, con misiones de laicos en las zonas más pobres del país y en las villas miseria. A veces se enfrentaron a la autoridad de la jerarquía eclesiástica.

Los católicos también incursionaron en el arte popular, incluyendo el folklore y el rock, con éxitos como la Misa criolla (1965) de Ariel Ramírez y La Biblia de Vox Dei.

El Partido Demócrata Cristiano, liderado por Horacio Sueldo y José Antonio Allende, giró hacia posturas progresistas.

Una parte importante del clero y especialmente los obispos mantuvieron una postura moderada. La uniformidad de la Conferencia Episcopal se rompió, y sus documentos condenaban tanto las "estructuras opresivas de la sociedad" como las "opciones extremistas". Algunos obispos se enfrentaron enérgicamente con los curas villeros y tercermundistas, acusándolos de marxistas y de colaborar con el terrorismo.

La Iglesia durante el Proceso

La dictadura instaurada en 1966 se identificó plenamente con la "nación católica". El dictador Onganía era un conocido católico y se rodeó de funcionarios de la misma extracción religiosa. Tras el fracaso de la dictadura, Perón regresó a la presidencia en octubre de 1973, apoyado por muchos curas tercermundistas.

Pero Perón se inclinó por la rama conservadora de su partido antes de morir en junio de 1974. El gobierno peronista giró a la derecha y reprimió sistemáticamente a sus oponentes. El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo ya estaba desarticulado. Aunque decenas de curas seguían misionando en las villas y apoyando protestas, la mayor parte de la jerarquía se fue alejando de ellos.

El golpe de Estado de marzo de 1976 instauró la última y más sangrienta dictadura en la historia argentina: el Proceso de Reorganización Nacional. Durante este período, miles de personas fueron asesinadas o desaparecidas, y muchas más fueron perseguidas, arrestadas y torturadas por razones políticas. Varios sacerdotes y monjas pagaron con su vida su opción por los pobres o su apoyo a protestas, como las francesas Alice Domon y Léonie Duquet, los padres Palotinos, los sacerdotes Jorge Adur, Carlos Bustos, Carlos Di Pietro, Pablo Gazzarri, Carlos de Dios Murias y Raúl Rodríguez, y el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.

Varios sacerdotes y obispos colaboraron en la represión, como el arzobispo Plaza y el padre Christian Von Wernich. Otros, aunque no colaboraron directamente, se negaron a ayudar a los familiares de los desaparecidos. Sin embargo, algunos obispos se atrevieron a cuestionar las violaciones a los derechos humanos, como Antonio Brasca, Alberto Devoto, Jaime de Nevares, Miguel Hesayne, Jorge Novak y Vicente Faustino Zazpe. La actitud del nuncio Pío Laghi fue ambigua: pidió al obispado colaborar en el esclarecimiento de los crímenes, pero nunca denunció a los responsables.

Gradualmente, los Sacerdotes para el Tercer Mundo abandonaron su ministerio o moderaron sus posiciones. La Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla (México) se centró en la misión evangelizadora y cultural de la Iglesia, más que en el aspecto social.

Como dictaduras anteriores, el Proceso se justificó en la "nación católica" o la defensa de la "civilización occidental y cristiana". La jerarquía eclesiástica respaldó estas posturas, y muchos capellanes militares confirmaron diariamente a los jefes militares en esta autojustificación.

La actividad en las villas se vio muy limitada durante una década, antes de volver a aumentar a fines de los 80. La acción juvenil continuó en auge: en 1975 se organizó la primera Peregrinación Juvenil a Luján, con 30.000 jóvenes, que se repetiría anualmente con creciente concurrencia.

En 1982, inspirados por la encíclica Nostra Aetate, monseñor Quarracino y la hermana Alda iniciaron el diálogo ecuménico con el judaísmo, formando la Confraternidad Argentina Judeo Cristiana.

En 1979, Argentina y Chile solicitaron la mediación papal en el Conflicto del Beagle. En relación con esto, en junio de 1982 se produjo la primera visita de un papa a Argentina, cuando Juan Pablo II visitó Buenos Aires y el Santuario de Luján, donde se reunieron casi 700.000 personas.

Entre el final del Concilio y el regreso de la democracia en 1983, se crearon seis diócesis y tres prelaturas territoriales.

El retorno de la democracia

Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, el presidente tuvo repetidos conflictos con la jerarquía eclesiástica. Primero, por su política de derechos humanos: varios obispos justificaron la represión y se opusieron a la investigación de las violaciones de derechos humanos. Con el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, las protestas cambiaron a llamados a la "reconciliación".

La resolución favorable de la mediación papal en el conflicto del Beagle, que permitió la firma del tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile en 1984, mantuvo una buena relación entre el Estado argentino y el Vaticano. En abril de 1985, Juan Pablo II realizó su segunda visita al país, recorriendo diez ciudades.

Un incidente inusual ocurrió en abril de 1987, durante una misa con el presidente Alfonsín y militares, cuando el obispo castrense acusó al gobierno de tolerancia con la corrupción. El presidente respondió desafiando a los presentes a denunciar hechos de corrupción.

Otra causa de desacuerdo con el Estado fue la ley de divorcio, sancionada en junio de 1987 a pesar de la fuerte presión de la Iglesia. En defensa de la indisolubilidad del matrimonio, el obispo de Mercedes, Emilio Ogñénovich, organizó una procesión a plaza de Mayo con la Virgen de Luján, que no tuvo la convocatoria esperada. Otros sectores de la Iglesia admitieron la libertad de los no católicos para divorciarse.

En 1988, se reunió un Congreso Pedagógico Nacional, donde el gobierno esperaba lograr apoyo para retirar los subsidios a las escuelas privadas. Las escuelas católicas se organizaron mejor que los sectores que apoyaban al gobierno y lograron la aprobación de documentos que respaldaban la continuidad del apoyo económico a las escuelas privadas.

El gobierno de Alfonsín coincidió con el surgimiento de la devoción a la Virgen del Rosario de San Nicolás, que rápidamente se difundió y reúne a miles de personas en peregrinaciones. La crisis económica llevó a un aumento de las rogativas por trabajo en la Iglesia de San Cayetano de Buenos Aires.

Durante la presidencia de Carlos Menem, la jerarquía eclesiástica mantuvo una buena relación con el Estado. La negativa del gobierno a apoyar una ley de despenalización de ciertas prácticas y el ingreso de miembros del Opus Dei a altos cargos facilitaron la convivencia.

Sin embargo, varios líderes católicos denunciaron el aumento de la pobreza, como el padre Luis Farinello, y la corrupción, como la hermana Martha Pelloni, quien lideró protestas por un crimen en Catamarca.

Varias iniciativas renovaron la acción de la Iglesia: Radio María Argentina, fundada en 1996, alcanzó gran difusión. Monasterios rurales, como el de Santa María de Los Toldos, y la ciudadela de los focolares Mariápolis Lía, abrieron sus puertas para recibir a miles de visitantes. Las sucesivas crisis económicas y el desempleo llevaron a un renacimiento del fenómeno de los "curas villeros".

Comienzos del siglo XXI

El 8 de septiembre de 2000, en el cierre del Congreso Eucarístico Nacional en Córdoba, la Iglesia Católica pidió perdón por los "silencios responsables" y la "participación efectiva" de muchos católicos durante los años de "la violencia guerrillera y la represión ilegítima". Algunos obispos enfrentaron acusaciones en relación con los juicios por delitos de lesa humanidad.

Durante la crisis económica de 2001, la Iglesia abrió sus templos para dar de comer a miles de personas. En los años siguientes, en cuanto a la acción social, el padre Eduardo de la Serna coordina el Grupo de Curas en Opción por los Pobres de Argentina. Entre los curas villeros, destaca la acción del padre José Di Paola, conocido como el "padre Pepe".

El 11 de noviembre de 2007, el enviado papal, el cardenal Tarcisio Bertone, proclamó beato a Ceferino Namuncurá, ante más de 100.000 personas en una ceremonia en Chimpay (provincia Río Negro), pueblo natal del joven salesiano.

Las relaciones entre la Iglesia y el kirchnerismo pasaron por tres etapas. Durante la presidencia de Néstor Kirchner fueron muy tensas, al punto que el presidente calificó al cardenal Jorge Bergoglio como "jefe de la oposición". A pesar de que su esposa y sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, es católica practicante, las relaciones se tensaron aún más durante la discusión del proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario. A pesar de las manifestaciones en contra, la ley fue aprobada y la presidenta la apoyó públicamente. Varios obispos manifestaron su rechazo, destacando el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer. La situación cambió tras la elección del cardenal Bergoglio como papa en 2013: durante el período en que ambos fueron jefes de Estado, se encontraron públicamente en cinco ocasiones e intercambiaron gestos de acercamiento.

Durante esta etapa, varios clérigos apoyaron manifestaciones y protestas sociales y ambientales.

El 13 de marzo de 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, fue elegido papa. Eligió el nombre de Francisco y se destacó por gestos de austeridad y sencillez. Es el actual papa de la Iglesia católica, el 266.º de la historia, y el primero de origen americano.

La Iglesia hoy

La Iglesia argentina actual es muy diferente a la que llegó de España en el siglo XVI. Ha perdido la identificación absoluta con el Estado y la sociedad, y gran parte de su poder e influencia debido a la secularización de la sociedad y la pérdida de fieles. Entre los argentinos que ya no se consideran católicos, la mayoría son ateos o agnósticos, o se han unido a otras confesiones cristianas o religiones orientales. Incluso entre los bautizados que no reniegan de su catolicismo, quienes asisten regularmente a misa y siguen los preceptos de la Iglesia son una pequeña minoría.

La presencia de la Iglesia hoy casi pasa desapercibida. En los pueblos, las torres de las iglesias aún dominan el paisaje, pero en las grandes ciudades, los templos y basílicas pasan desapercibidos. Su principal atractivo es turístico, desde un punto de vista histórico y artístico. El clero, que en la época colonial representaba casi el 1% de la población, hoy apenas supera la centésima parte de esa proporción. Los sacerdotes, que antes se diferenciaban por su vestimenta, ahora tienen un aspecto común, solo diferenciados a veces por el clériman o alzacuellos, y en las misas solemnes usan vestimentas sencillas.

Las menciones al clero en los medios de comunicación se han reducido a ocasiones esporádicas, con la notable excepción del papa Francisco. Los medios de comunicación católicos tienen un alcance social muy limitado.

El clero actual tiene una preparación intelectual muy superior a la de siglos pasados, pero el número de vocaciones sacerdotales y religiosas ha disminuido desde la primera mitad del siglo XX. En 2005, había 16.844 sacerdotes y religiosas, uno por cada 7.000 habitantes. Todos los seminarios del país albergaban menos de 1.200 estudiantes en 2006. Las monjas no alcanzan las 9.000, y la mayoría superan los 40 años. A esta crisis se suma la gran cantidad de religiosos y sacerdotes que han abandonado los hábitos. Desde la década de 1970, por primera vez en un siglo, los sacerdotes seculares superaron a los regulares.

No obstante, según datos de la Iglesia, el 89,25% de los argentinos son católicos. Según fuentes independientes, el porcentaje de habitantes que se consideran católicos se ubica entre el 69% y el 78%. La asistencia a misas es mayor que en muchos países católicos europeos, y algunas celebraciones masivas reúnen a miles de personas. Las peregrinaciones anuales al santuario de la Basílica de Luján y al santuario de San Cayetano a menudo superan el millón de peregrinos. También es muy importante la asistencia a los santuarios de San Expedito y la Virgen del Rosario de San Nicolás, y a las catedrales y santuarios locales en las provincias del interior, especialmente en el norte del país.

La Iglesia ya no reclama la identidad ni el papel de sustento de la nacionalidad argentina; el mito de la nación católica ya no existe. La propia Iglesia ha hecho grandes esfuerzos por favorecer el diálogo interreligioso y el ecumenismo, algo impensable desde la época colonial hasta mediados del siglo XX.

Como institución, la Iglesia conserva una influencia indirecta muy superior a la de cualquier otra religión o institución cultural, ejercida a través de su actividad cultural y humanitaria, y su prestigio es muy alto. El papa Francisco tiene una imagen positiva superior a la mayoría de las figuras públicas, y la propia Iglesia es considerada una institución con muy buena imagen ante la opinión pública.