Gnoseología para niños

La gnoseología, también conocida como teoría del conocimiento, es una parte de la filosofía que se dedica a estudiar cómo conocemos las cosas. Se pregunta sobre el origen de nuestro conocimiento, cómo lo obtenemos, qué es realmente el conocimiento y cómo lo experimentamos.

A diferencia de otras ciencias que estudian conocimientos específicos (como la física o la matemática), la gnoseología se enfoca en el conocimiento en general. Es como si se preguntara: "¿Qué significa realmente 'saber' algo?".

Desde hace mucho tiempo, los filósofos se han interesado por el conocimiento. Uno de los primeros en hablar de ello fue Platón en su diálogo Teeteto. Prácticamente todos los grandes pensadores han aportado ideas importantes a esta área de la filosofía.

Contenido

¿Qué es el conocimiento?

Tipos de conocimiento

En la gnoseología, se suelen distinguir tres formas principales de conocimiento:

- Saber que: Es el conocimiento de hechos o información. Por ejemplo, saber que los perros son mamíferos.

- Saber cómo: Es el conocimiento de habilidades o procedimientos. Por ejemplo, saber cómo entrenar a un perro.

- Conocer (por familiaridad): Es el conocimiento que tenemos de personas, lugares u objetos por haber tenido contacto directo con ellos. Por ejemplo, conocer a tu propio perro.

La mayor parte de los estudios en gnoseología se centran en el primer tipo, el "saber que", aunque también se investigan los otros.

Saber que: Conocimiento de hechos

El conocimiento de hechos, o conocimiento proposicional, es cuando sabes que algo es verdad. Para que esto ocurra, se necesitan tres cosas:

- Que lo que sabes sea realmente verdadero.

- Que tú creas en esa verdad.

- Que tengas una buena razón o fundamento para creer en ello.

Por ejemplo, decimos que sabemos que la Luna gira alrededor de la Tierra. Esto es un conocimiento de hechos. También sabemos que 2 + 2 = 4. Aunque son muy diferentes, ambos son conocimientos sobre una afirmación o idea.

Saber cómo: Conocimiento práctico

El conocimiento práctico es la habilidad para hacer algo. Se le llama también conocimiento operacional o procedimental. Por ejemplo, saber cómo andar en bicicleta o cómo escribir una carta.

Aunque la filosofía antigua también se interesó por este tipo de conocimiento, hoy en día la gnoseología se enfoca más en el conocimiento de hechos.

Conocer: Conocimiento directo

El conocimiento directo es el que tenemos de las cosas o seres vivos. En español, usamos la palabra "conocer" para esto. Por ejemplo, decimos que conocemos a una persona, una canción o una ciudad.

El filósofo Bertrand Russell hizo una distinción importante:

- Conocimiento por familiaridad: Es cuando tienes acceso directo a algo, como una sensación o un dolor.

- Conocimiento por descripción: Es cuando conoces algo a través de una descripción, sin tener acceso directo a ello. Por ejemplo, conoces el centro del Sol por lo que te han contado o leído, no porque lo hayas visto.

¿Cómo obtenemos el conocimiento?

Un debate muy importante en gnoseología es entre el racionalismo y el empirismo.

- El racionalismo dice que parte de nuestro conocimiento viene de la razón o de ideas que ya tenemos en nuestra mente.

- El empirismo sostiene que todo lo que sabemos proviene de la experiencia, es decir, de lo que percibimos con nuestros sentidos.

Esta discusión se relaciona con el conocimiento a priori y a posteriori.

Conocimiento a priori y a posteriori

- El conocimiento a priori es el que no necesita de la experiencia para ser verdadero. Por ejemplo, saber que "ningún soltero está casado". No necesitas investigar para saber que esto es cierto; basta con entender el significado de las palabras.

- El conocimiento a posteriori es el que sí depende de la experiencia. Por ejemplo, saber que "no todos los cisnes son blancos" requirió ver cisnes negros para confirmarlo. Este tipo de conocimiento se basa en la observación de hechos.

El problema de Gettier

El problema de Gettier es un desafío en la gnoseología moderna. Surge cuando se encuentran ejemplos que demuestran que la definición clásica de conocimiento como "creencia verdadera justificada" no siempre es suficiente.

Desde hace mucho tiempo, se pensaba que para que alguien supiera algo, se necesitaban tres cosas:

- Que la persona creyera en ello.

- Que lo que creyera fuera verdadero.

- Que tuviera una buena justificación para creerlo.

Por ejemplo, si Newton cree que tiene una manzana, es verdad que la tiene y tiene una buena razón para creerlo (la ve, la toca), entonces se decía que Newton sabía que tenía una manzana.

Sin embargo, en 1963, Edmund Gettier publicó un artículo donde mostró que a veces se cumplen estas tres condiciones, pero aun así, no parece que haya conocimiento, sino más bien suerte. Imagina que Newton cree que tiene una manzana y está justificado porque ve una. Pero resulta que es una manzana de cera. Según la definición clásica, no hay conocimiento porque no es una manzana real. Pero, ¿y si dentro de la manzana de cera hay una manzana real más pequeña? Entonces, Newton cree que tiene una manzana, está justificado y, de hecho, tiene una manzana. Pero, ¿diríamos que realmente "sabe" que tiene una manzana? Parece que tuvo suerte.

Este problema ha hecho que muchos filósofos busquen nuevas formas de definir el conocimiento.

El problema de la inducción

El razonamiento inductivo es cuando sacamos una conclusión general a partir de observaciones particulares. Por ejemplo:

- Si vemos muchas esmeraldas y todas son verdes, podemos "inducir" que todas las esmeraldas son verdes.

- Si el sol ha salido todos los días, podemos "inducir" que saldrá mañana.

El problema es que, aunque hayamos visto muchas esmeraldas verdes, no podemos estar 100% seguros de que no exista una esmeralda de otro color. Y aunque el sol haya salido siempre, no podemos garantizar que lo hará para siempre.

Este problema es muy importante en la ciencia, porque muchas leyes científicas se basan en la inducción. Los filósofos han debatido mucho sobre cómo justificar este tipo de conocimiento.

El problema de la deducción

El problema de la justificación de la deducción es una pregunta en la filosofía de la lógica sobre cómo podemos justificar los métodos de razonamiento deductivo que usamos en ciencias como las matemáticas y la lógica.

Imagina que sabes que la afirmación "la vida extraterrestre existe o no existe" es verdadera sin necesidad de investigar. Para demostrar esto usando la lógica, tendrías que probar que es verdad bajo cualquier situación. Pero para hacer esa demostración, necesitas usar reglas de lógica, como el modus ponens (si A es verdad y A implica B, entonces B es verdad). El problema es que para justificar la validez del modus ponens, ¡tendrías que usar el modus ponens o reglas similares! Esto crea un círculo.

En 1895, Lewis Carroll (el autor de Alicia en el País de las Maravillas) escribió un ensayo llamado Lo que la tortuga le dijo a Aquiles. En él, mostró que para aceptar la conclusión de un argumento lógico, no solo debes aceptar que las ideas iniciales son verdaderas, sino también que el argumento en sí es válido. Pero si consideras la validez del argumento como una idea más, entonces necesitas justificar la validez de ese nuevo argumento, y así sucesivamente, sin fin.

En resumen, tanto la inducción como la deducción presentan desafíos sobre cómo podemos estar completamente seguros de que nuestro conocimiento está bien justificado.

Teorías sobre el conocimiento

Existen diferentes ideas sobre cómo funciona el conocimiento:

- El realismo: Dice que nuestro conocimiento se basa en cómo son las cosas en la realidad. La verdad de una idea depende de que coincida con el mundo real. Filósofos como Aristóteles y Tomás de Aquino defendieron esta idea.

- El dogmatismo: Cree que podemos obtener conocimientos universales y estar completamente seguros de ellos.

- El escepticismo: Duda de que sea posible tener un conocimiento firme y seguro, ya sea en algunos temas o en todos. Pirrón fue un famoso escéptico.

- El criticismo: Es una postura intermedia. Acepta que existe una verdad absoluta, pero cree que solo podemos acercarnos a ella eliminando ideas falsas y obteniendo verdades temporales. Immanuel Kant fue un gran defensor de esta idea.

- El relativismo: Sostiene que no hay una verdad absoluta, sino que cada persona tiene su propia verdad, que depende de su situación y momento. Los sofistas, como Protágoras de Abdera, pensaban así.

- El perspectivismo: Cree que sí existe una verdad absoluta, pero que cada uno de nosotros solo puede ver una pequeña parte de ella, desde su propia "perspectiva". José Ortega y Gasset defendió esta idea.

- El racionalismo: René Descartes propuso que nacemos con algunas ideas y que el conocimiento viene del razonamiento.

- El empirismo: Filósofos como John Locke, George Berkeley y David Hume creían que todo conocimiento viene de la experiencia. Pensaban que al nacer, nuestra mente es como una "tabla lisa" donde las experiencias van dejando su marca.

- El idealismo: Immanuel Kant propuso que nuestra mente no es pasiva, sino que "construye" el conocimiento a partir de lo que percibimos. Según él, solo podemos conocer el mundo tal como se nos aparece, no como es en sí mismo.

- El constructivismo: Dice que las personas "construyen" su conocimiento interactuando con el mundo. No es solo la experiencia, sino cómo la mente organiza y transforma esa experiencia. Jean Piaget estudió cómo los niños construyen su conocimiento.

- El materialismo dialéctico: Desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels, sostiene que la realidad material existe independientemente de nosotros, pero solo la entendemos a través de nuestra actividad y práctica.

- El objetivismo: La filósofa Ayn Rand defendió que existe una realidad independiente de la mente y que obtenemos conocimiento a través de nuestros sentidos y la razón.

Fenomenología

La fenomenología es una parte de la gnoseología que estudia cómo experimentamos las cosas en nuestra conciencia. Se enfoca en cómo percibimos, pensamos, recordamos, imaginamos y deseamos.

Límites del conocimiento

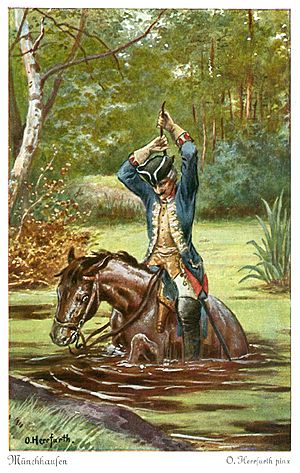

El trilema de Münchhausen

El trilema de Münchhausen es un argumento que cuestiona si podemos tener una justificación final y absoluta para cualquier idea, incluso en matemáticas o lógica.

Un trilema es un problema con tres soluciones, y todas parecen difíciles de aceptar. El argumento dice así: si quieres estar completamente seguro de una idea, siempre necesitarás justificar esa justificación, y luego la siguiente, y así sin parar. Esto lleva a una de estas tres situaciones:

- Justificaciones infinitas: Una idea se justifica con otra, y esa con otra, y así sin fin. Nunca llegamos a una base segura.

- Un corte arbitrario: Justificamos una idea con otra, y esa con una tercera, pero la tercera no se justifica. Se acepta como un principio básico, pero es una decisión sin una razón final.

- Justificación circular: Una idea se justifica con otra, esa con una tercera, y la tercera se justifica con la primera. Es como un círculo vicioso que no lleva a una justificación real.

Historia del estudio del conocimiento

Edad Antigua

El estudio profundo del conocimiento comenzó en la Antigua Grecia. Platón lo exploró en su diálogo Teeteto. Aristóteles también habló del conocimiento que obtenemos a través de los sentidos en su obra De Anima y discutió sobre la verdad en su Metafísica. Para ellos, el conocimiento verdadero y científico solo podía ser de cosas que no cambian.

Edad Media

En la Edad Media, pensadores cristianos desarrollaron sus propias ideas. San Agustín creía que necesitábamos una "iluminación divina" para conocer la verdad. Santo Tomás de Aquino, basándose en Aristóteles, creó una teoría completa del conocimiento.

Renacimiento

El Renacimiento fue un tiempo de grandes cambios. La invención de herramientas como el telescopio ayudó a la gente a buscar conocimiento de nuevas maneras, sin depender solo de lo que decían los libros antiguos o la Biblia.

Edad Moderna

En el siglo XVII, Francis Bacon en Inglaterra defendió la importancia del conocimiento basado en la experiencia. Filósofos como John Locke, David Hume y George Berkeley continuaron esta idea, diciendo que todo lo que sabemos viene de lo que experimentamos.

Por otro lado, en Francia, René Descartes propuso la "duda metódica" para encontrar un conocimiento seguro. Él fue el inicio del racionalismo, que decía que el conocimiento viene de la razón.

En el siglo XVIII, Immanuel Kant publicó su famosa obra Crítica de la razón pura. En ella, unió ideas del racionalismo y el empirismo. Kant propuso que nuestra mente no solo recibe información, sino que también la organiza y la "construye".

Edad Contemporánea

A principios del siglo XX, Edmund Husserl fundó la fenomenología, que estudia cómo experimentamos las cosas en nuestra conciencia.

En la filosofía más reciente, a mediados del siglo XX, Edmund Gettier planteó un problema sobre la definición del conocimiento que hizo que los filósofos volvieran a analizar qué significa realmente "saber".

También, desde el siglo XIX, se ha dedicado mucho esfuerzo al estudio del conocimiento científico, dando origen a la filosofía de la ciencia.

Galería de imágenes

-

El experimento mental del cerebro en una cubeta pretende poner a prueba distintas teorías acerca del conocimiento.

Véase también

En inglés: Gnosiology Facts for Kids

En inglés: Gnosiology Facts for Kids