Método científico para niños

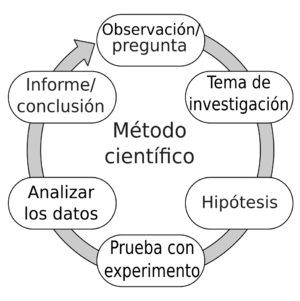

El método científico es una forma organizada de obtener nuevos conocimientos en la ciencia. Consiste en observar con atención, medir, hacer experimentos y crear ideas llamadas hipótesis. Luego, estas ideas se analizan y, si es necesario, se cambian.

Las características más importantes de un buen método científico son que sus resultados puedan ser refutados (es decir, que se pueda demostrar que son incorrectos) y que se puedan repetir por otros científicos. Esto se confirma con la revisión por pares, donde otros expertos revisan el trabajo. Algunas técnicas que se usan son la deducción (sacar conclusiones lógicas), la inducción (sacar conclusiones generales de casos específicos) y la predicción.

El método científico incluye las prácticas que la comunidad científica acepta para presentar y confirmar sus teorías. Sus reglas buscan reducir la opinión personal del científico. Así, los resultados son más válidos y el conocimiento obtenido es más confiable.

No todas las ciencias usan el método de la misma manera. Por ejemplo, en la física teórica, no siempre se pueden hacer experimentos. La necesidad de repetir los resultados, que es clave en muchas ciencias, no se aplica en ciencias humanas o sociales. En estas, los eventos no se pueden repetir de forma controlada, como la historia, que estudia hechos únicos.

Además, no hay un solo "método científico". Los científicos pueden usar diferentes maneras de trabajar, como definir, clasificar, usar estadísticas, o seguir un método hipotético-deductivo. Por eso, cuando hablamos del "método científico", nos referimos a un conjunto de estrategias para construir conocimiento de forma válida. Estas estrategias pueden mejorar o cambiar en el futuro. Cada ciencia, e incluso cada tipo de investigación, puede necesitar su propio modelo de método científico.

En las ciencias que estudian hechos, no es posible la verificación total. Esto significa que no existe un "conocimiento perfecto" o "probado para siempre". Toda teoría científica siempre puede ser refutada. En las ciencias formales, como las matemáticas, las deducciones o demostraciones solo son válidas dentro de un sistema definido por ciertas reglas y axiomas.

Contenido

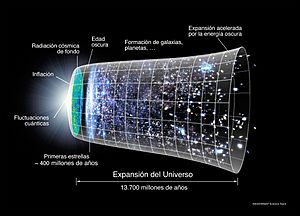

Historia del método científico

La historia del método científico muestra que ha habido muchos debates sobre cómo debe ser el método científico a lo largo del tiempo. Muchos filósofos y científicos importantes han discutido cuál es la mejor forma de obtener y establecer el conocimiento científico. Algunos de los debates más importantes fueron entre el racionalismo (razón), el empirismo (experiencia), el inductivismo (que empezó con Isaac Newton), y el método hipotético-deductivo (que surgió a principios del siglo XIX). A finales del siglo XIX y principios del XX, las discusiones se centraron en el realismo (lo que es real) y el antirrealismo (lo que no es real). En este tiempo, a medida que las teorías científicas iban más allá de lo que se podía observar, los filósofos debatieron si existían reglas universales en la ciencia.

La filosofía reconoce muchos métodos, como el método por definición, demostración, dialéctico, trascendental, intuitivo, fenomenológico, semiótico y axiomático. La filosofía de la ciencia es la que mejor explica las bases de las ciencias, mostrando cómo han evolucionado y los diferentes paradigmas (formas de pensar) en los que se desarrollan.

Hume y la observación de los hechos

Si, persuadidos de estos principios, hacemos una revisión de las bibliotecas, ¡qué estragos no haremos! Si tomamos en las manos un volumen de teología, por ejemplo, o de metafísica escolástica, preguntemos: ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad o los números? No. ¿contiene algún raciocinio experimental sobre cuestiones de hecho o de existencia? No. Echadlo al fuego; pues no contiene más que sofistería y embustes.

La frase de Hume muestra una idea importante de la Edad Moderna: que la ciencia debía basarse en la medición de "hechos" que se pudieran observar.

Sin embargo, pronto se vieron las limitaciones de esta idea. Newton decía "no hago suposiciones" y creía que su teoría se basaba en los hechos. Él quería deducir sus leyes de los fenómenos observados por Kepler. La mayoría de los científicos, antes de Einstein, pensaban que la física de Newton se basaba en la realidad de los hechos observados.

Pero incluso Newton tuvo que añadir su teoría de las perturbaciones para explicar los movimientos elípticos de los planetas. En realidad, no pudo justificar la gravedad. Esto significa que algunas observaciones contradecían sus propias teorías, porque es imposible observar todos los hechos o fenómenos. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿qué es un razonamiento experimental sobre hechos si solo tenemos un número limitado de observaciones?

Popper y la falsabilidad

Hoy se acepta que no se puede obtener una ley de la naturaleza a partir de un número limitado de hechos.

Karl Popper propuso la falsabilidad en lugar de la verificación. Con la falsabilidad, la observación de los hechos cambia: una teoría científica es válida a menos que un resultado la contradiga. La falsabilidad mejoró la comprensión del método científico, haciéndolo más estricto y realista. No hay que confirmar todos los hechos posibles, lo cual es imposible, sino buscar una excepción que la contradiga. Así, toda teoría científica falsable siempre puede ser refutada.

Sin embargo, el mismo Popper sabía que la falsabilidad estricta tenía límites. En la práctica, las teorías no suelen caerse por una sola observación que las contradiga. Normalmente, se aceptan algunas anomalías o se crean nuevas hipótesis a medida que se construye nuevo conocimiento.

Lakatos, alumno de Popper, señaló que la historia de la ciencia está llena de historias sobre cómo los experimentos cruciales supuestamente destruyen teorías. Pero estas historias suelen escribirse mucho después de que la teoría ya ha sido abandonada.

Kuhn y las revoluciones científicas

Según Kuhn, la ciencia avanza por medio de revoluciones cuando hay un cambio de paradigma (una forma de ver el mundo). Este cambio no depende solo de la observación de hechos, sino que es un cambio en la forma de entender un área de investigación.

Así, un campo de investigación siempre se basa en una teoría general con un "núcleo fundamental" sólido. Este núcleo se defiende en una tradición científica estable, incluso si tiene problemas sin resolver. Si se toma la definición estricta de falsación de Popper, significaría que "todas las teorías nacen ya refutadas", lo que impediría el progreso de la ciencia.

Lo que hace que las teorías sean "científicas" no es que su "verdad esté demostrada" (porque no lo está), sino su capacidad de mostrar nuevas verdades. Esto ocurre al ofrecer nuevas formas de investigación, creando nuevas hipótesis y abriendo nuevas perspectivas en el campo. Solo después de un largo proceso de construcción y reconstrucción, puede surgir una nueva teoría o paradigma que explique los mismos hechos de una manera más amplia.

Cuando surge una nueva teoría, la antigua deja de ser reconocida como ciencia actual. Esto se debe a que ya no es una referencia para ampliar el conocimiento. Sin embargo, no pierden el valor científico que tuvieron ni su importancia histórica en la construcción de la ciencia.

Ejemplos de la evolución de la ciencia

Los hechos observados y las leyes de la Teoría de Newton siguen siendo los mismos fenómenos terrestres que en el siglo XVIII. En ese sentido, siguen siendo verdaderos. Pero su interpretación cambia cuando se ven dentro de la "teoría de la relatividad", que los incluye como un caso particular.

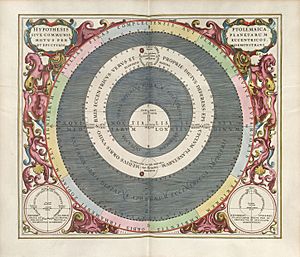

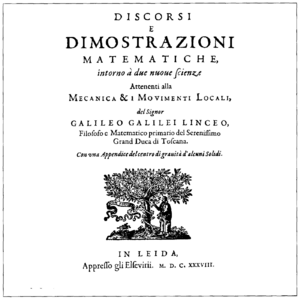

La verdad experimental de observar el sol salir por el este y ponerse por el oeste cada día sigue siendo la misma. Lo mismo ocurre con las anotaciones del movimiento de los planetas hechas por Ptolomeo, Copérnico o Tycho Brahe. Las interpretaciones de estas observaciones, como la teoría geocéntrica de Aristóteles o Ptolomeo, explicaban mejor y ofrecían visiones diferentes a las "astrologías" de su época. A su vez, la interpretación heliocéntrica de Copérnico o Tycho Brahe enriqueció mucho la visión de los cielos e hizo posible la visión de Kepler y la Teoría de Newton. La interpretación de los mismos datos de observación en la Teoría de la relatividad ofrece nuevos elementos que sugieren nuevas hipótesis de investigación y amplían la posibilidad de nuevas observaciones.

La teoría más reciente está en continua expansión y cambio como paradigma científico. Las teorías anteriores, o bien ya no tienen nada que decir (excepto como objeto de estudio histórico), o tienen sentido en una aplicación muy específica, como un caso particular de la teoría fundamental. Por ejemplo, la teoría de Newton sigue siendo "útil" para movimientos y espacios de ciertas dimensiones. De la misma manera, los arquitectos en sus proyectos consideran la tierra "como si fuera plana", porque en las dimensiones de sus proyectos, la influencia de la redondez de la tierra es mínima.

Etapas del método científico

El método científico se puede aplicar a cualquier tema y se puede dividir en 14 pasos bien descritos, conocidos como método científico de 14 etapas o MC-14.

Las etapas se dividen en once etapas principales y tres ingredientes de apoyo. Las etapas principales se agrupan en secciones según los objetivos. Aunque las etapas se suelen listar en un orden, el método no es fijo. En la práctica, puede haber vueltas atrás, saltos, inicios falsos y ciclos, dependiendo de lo complejo que sea el problema.

Los ingredientes de apoyo ayudan a entender el método y a enseñarlo. Presentar solo las etapas no da una visión completa del sistema. El método científico es el método principal de todos los métodos.

- Etapas principales

-

- Sección 1: Observación

- Etapa 1: Observación curiosa

- Etapa 2: ¿Existe algún problema?

- Etapa 3: Objetivos y planificación

- Etapa 4: Búsqueda, exploración y recopilación de pruebas

- Sección 2: Inducción o deducción

- Etapa 5: Generación creativa y alternativas lógicas

- Etapa 6: Evaluación de las pruebas

- Sección 3: Hipótesis: Se realiza la predicción de resultados de nuevas observaciones (se evita caer en la falacia del francotirador)

- Etapa 7: Realización de hipótesis, conjeturas y suposiciones

- Sección 4: Prueba de hipótesis por experimentación

- Etapa 8: Experimentación, prueba y cuestionamiento de las hipótesis o antítesis

- Sección 5: Análisis y conclusiones

- Etapa 9: Realización de conclusiones

- Etapa 10: Prórroga o dilación de afirmaciones o juicios de valor

- Sección 6: Tesis o teoría científica

- Etapa 11: Desarrollo de la teoría y envío a revisión por pares

Ingredientes de apoyo:

-

- Etapa 12: Métodos creativos, lógicos y no lógicos y técnicos

- Etapa 13: Objetivos del método científico

- Etapa 14: Actitudes y habilidades cognitivas

Observación

La observación es cuando se busca activamente información sobre algo. Los seres vivos usan sus sentidos para detectar y entender las características de algo. Los humanos no solo usamos la vista y los demás sentidos, sino también herramientas e instrumentos de medición. El término también puede referirse a cualquier dato que se recoja durante esta actividad.

Obtener información de los fenómenos que nos rodean, ya sea en un trabajo de laboratorio o en el trabajo de campo, suele ser el primer paso del método empírico en la investigación científica. Estas observaciones nos llevan a la curiosidad y a hacernos preguntas sobre por qué ocurre un fenómeno o cómo se relaciona con otros.

Las observaciones se pueden clasificar por cuándo ocurren, con qué frecuencia, cuánto duran, su tiempo, sus características cualitativas, entre otras cosas.

Hipótesis

Una hipótesis (del griego hipo, 'por debajo' y tesis, 'conclusión') es una idea que aún no ha sido probada, y que se intenta confirmar o refutar. Si se confirma, se convierte en un enunciado verificado. Una hipótesis es una suposición que necesita ser comparada con la experiencia. Para esto, no bastan los argumentos, por muy elaborados que sean. Es importante saber que de algunas hipótesis se pueden deducir otras, y así se puede llegar a enunciados básicos que se pueden observar directamente.

Una hipótesis científica es una proposición aceptable que se ha formulado recogiendo información y datos. Aunque no esté confirmada, sirve para dar una respuesta alternativa y con base científica a un problema.

Una hipótesis puede ser una propuesta provisional que no se busca demostrar estrictamente, o puede ser una predicción que debe ser verificada por el método científico. En el primer caso, la confianza en una hipótesis dependerá de cuánto la apoyen los datos. Esto se llama contrastación empírica o validación de la hipótesis. Este proceso se puede hacer confirmando (para hipótesis generales) o verificando (para hipótesis específicas).

Así, las hipótesis son afirmaciones sobre los factores que influyen en nuestro tema de investigación. Por ejemplo, si investigamos la violencia en adolescentes, una hipótesis podría ser: "La violencia en adolescentes de la localidad 'X' se debe al consumo de alcohol". Esto no significa que sea verdad ni que sea la única causa. A través de la investigación, se busca comprobar la hipótesis, y el resultado puede ser que sea verdadera o que no lo sea.

Un significado diferente de "hipótesis" se usa en lógica formal, para referirse a la primera parte de una proposición. Por ejemplo, en "Si P, entonces Q", P es la hipótesis. P es la suposición en una pregunta como "qué pasaría si". El adjetivo hipotético significa "que tiene la naturaleza de una hipótesis" o "que se supone que existe como resultado de una hipótesis".

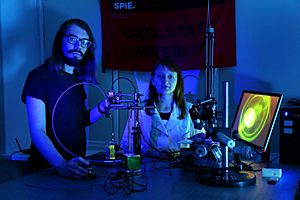

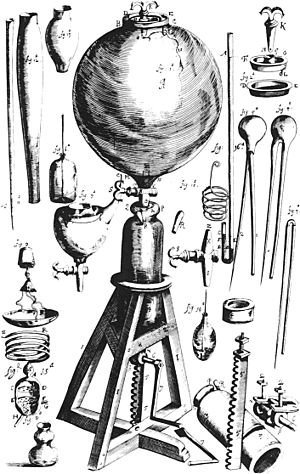

Experimentación

La experimentación, común en las ciencias experimentales y las tecnologías, es el estudio de un fenómeno. Se reproduce en condiciones específicas, generalmente en un laboratorio, cambiando o añadiendo factores que puedan influir en él. El objetivo principal de la experimentación es comprobar o refutar hipótesis.

Medición

La medición es un proceso fundamental de la ciencia. Consiste en comparar una unidad de medida elegida con el objeto o fenómeno que queremos medir. Así, descubrimos cuántas veces esa unidad cabe en la magnitud que estamos midiendo.

También se define como la medición de las características de un objeto o evento, que se puede usar para comparar con otros. El alcance de la medición depende del contexto. En las ciencias naturales y la ingeniería, las mediciones no se aplican a las propiedades nominales (solo nombres) de los objetos. Sin embargo, en otros campos como la estadística, las ciencias sociales y las ciencias del comportamiento, las mediciones pueden tener varios niveles, incluyendo escalas nominales, ordinales, de intervalo y de razón.

La medición es muy importante en el comercio, la ciencia, la tecnología y la investigación cuantitativa. Históricamente, existían muchos sistemas de medición para diferentes áreas de la vida humana. A menudo se lograban mediante acuerdos locales. A partir del siglo XVIII, se avanzó hacia estándares unificados y aceptados, lo que llevó al moderno Sistema Internacional de Unidades (SI). Este sistema reduce todas las medidas físicas a una combinación de siete unidades básicas. La ciencia de la medición se desarrolla en el campo de la metrología.

Falsabilidad

En filosofía de la ciencia, la falsabilidad o refutabilidad es la capacidad de una teoría o hipótesis de ser puesta a prueba y que se demuestre que es incorrecta. Es uno de los dos pilares del método científico, siendo la reproducibilidad el otro.

Según el falsacionismo, toda idea científica válida debe poder ser refutada. Una de sus principales consecuencias es que la confirmación experimental de una teoría científica, incluso la más fundamental, siempre está abierta a ser revisada.

El falsacionismo es una idea interesante, pero no es suficiente para definir qué es ciencia o para resolver el problema de la demarcación (qué separa la ciencia de lo que no lo es). Tiene algunas dificultades lógicas y epistemológicas que nos harían dudar si solo buscamos una respuesta sobre qué es buena ciencia y qué no.

Reproducibilidad y repetibilidad

La reproducibilidad es la capacidad de un estudio o experimento de ser repetido por otros, especialmente por la comunidad científica. La reproducibilidad es uno de los pilares del método científico, siendo la falsabilidad el otro.

Aunque hay diferencias según la ciencia, en muchas disciplinas (sobre todo las que usan estadística y procesos computacionales), un estudio es reproducible si se pueden obtener exactamente los mismos resultados usando los datos originales y el código informático usado para los análisis. En cambio, la repetibilidad se refiere a obtener resultados similares al repetir un estudio con datos diferentes, pero siguiendo el mismo diseño experimental. Este término también está relacionado con la capacidad de ser probado.

En los últimos años, los fallos repetidos al intentar reproducir experimentos han causado una crisis de replicación en varias ciencias.

Revisión por pares

La revisión por pares es una evaluación de trabajos escritos realizada por una o más personas con conocimientos similares a los autores (expertos). Estas personas no forman parte del equipo editorial, y su objetivo es asegurar la calidad, viabilidad y rigor científico del trabajo. Funciona como una forma de autorregulación dentro de una profesión. Los métodos de revisión por pares se usan para establecer estándares de calidad técnica y científica, dar credibilidad y corregir artículos originales de investigadores.

En el ámbito académico, los historiadores de la ciencia suelen considerar que el sistema de publicación con revisión por pares es una parte importante del progreso de la ciencia desde el siglo XIX. Muchos científicos, especialmente en las ciencias experimentales, lo ven como un componente esencial de la actividad científica. Sin este sistema, muchos científicos creen que el avance de la ciencia estaría en peligro, porque sería difícil distinguir los artículos de calidad de los que son repeticiones o tienen errores graves. Sin embargo, la revisión por pares no es perfecta. A veces, las decisiones de aceptar o rechazar un artículo son incorrectas. El proceso de evaluación no es infalible, y casi cada año surgen casos de artículos ya publicados que deben ser retirados porque se descubrieron malas prácticas, como datos falsificados o plagio. La revisión por pares se puede clasificar por el tipo de actividad y el campo en que se realiza, por ejemplo, la revisión médica por pares.

Publicación

Al principio, se usaban cartas personales entre científicos, libros y publicaciones periódicas (como anuarios o revistas científicas). Hoy en día, la herramienta más avanzada es internet. Uno de sus objetivos iniciales, y que sigue siendo muy útil, es comunicar las diferentes fases de las investigaciones científicas entre científicos y militares en distintas partes del mundo. Si un hallazgo científico es muy importante o actual, también se usan los medios de difusión masiva y las ruedas de prensa, aunque se considera poco apropiado hacerlo antes de comunicarlo a la comunidad científica.

Además de su uso general, se llama específicamente comunicación a un tipo de texto científico, más o menos corto, pensado para ser presentado oralmente. Esto incluye los trabajos enviados a un congreso o simposio para que estén disponibles para los asistentes, se lean o no en la reunión. Es muy común que se publiquen juntos.

Comunicación y comunidad científica

A menudo, el método científico no lo usa solo una persona, sino varias que colaboran. Esta cooperación es uno de los elementos que definen una comunidad científica. Se han creado varias técnicas para asegurar que la ciencia se haga correctamente en estos grupos.

Recorrido típico de la investigación

Las características principales de cómo se construye el conocimiento científico hoy en día son:

- Investigación de un problema, teórico o práctico, en un área científica con una base teórica sólida.

- Realizada por un equipo, generalmente financiado por una institución pública, fundación privada o empresa.

- Dirigida por alguien con gran experiencia en el campo de investigación.

- Siguiendo un método de investigación bien establecido.

- Publicado en revistas especializadas.

- Las conclusiones son aceptadas por la comunidad científica y se usan para nuevas investigaciones, generando nuevas ideas y predicciones.

- El descubrimiento puede convertirse en patente por 20 años si tiene una aplicación práctica o técnica.

Limitaciones en la práctica científica

Las principales limitaciones de la ciencia actual son:

- La necesidad de publicar los resultados, por ejemplo, a través de la revisión por pares.

- Los recursos, principalmente económicos.

Sin embargo, las condiciones no siempre fueron así. En el pasado, los "gentleman scientist" (científicos que se financiaban a sí mismos) tenían menos restricciones.

Ambas limitaciones, la publicación y los recursos, requieren indirectamente el uso del método científico. Los trabajos que no siguen buenas prácticas científicas son difíciles de publicar y de financiar. Las revistas exigen que los trabajos presentados sigan un buen método científico, y esto se verifica principalmente con la revisión por pares.

El método científico para evitar errores y prejuicios

El método científico implica observar fenómenos naturales, luego proponer hipótesis y probarlas con experimentos. Los prejuicios cognitivos son ideas o construcciones mentales que han sido influenciadas por nuestro cerebro. Cuando estas ideas se expresan, pueden convertirse en falacias (argumentos engañosos). El prejuicio cognitivo no se puede eliminar, ya que es parte de la psique humana y ayuda a reconocer objetos cotidianos, como la pareidolia (ver formas en las nubes). Lo que sí se puede hacer es corregir el prejuicio o cambiar nuestras creencias usando el método científico para descartar ideas falsas. Así, nos acercamos a hipótesis que son menos falsas, hasta que se revisen con nueva información.

La ciencia no busca ser absoluta, autoritaria o dogmática. Todas las ideas, hipótesis y teorías científicas pueden ser revisadas, estudiadas y modificadas. El conocimiento que tenemos representa las ideas científicas respaldadas por observaciones y experimentos (método empírico).

Para no caer en prejuicios, es necesaria la experimentación. No hacerlo sería una negligencia, ya que la verdad de una afirmación científica depende de la fuerza de las pruebas obtenidas por experimentación. Después de experimentar, se analizan los resultados y se llega a una conclusión. Si los resultados apoyan la hipótesis, esta se considera válida; si la contradicen, se descarta o se modifica.

El método científico también se ve afectado por los prejuicios cognitivos, ya que nuestra mente asocia ideas y esto nos permite crear muchas hipótesis. Sin embargo, si el método se aplica bien en sus pasos finales, permite descartar las ideas incorrectas.

El primer paso en el método científico empírico es la observación cuidadosa de un fenómeno y la descripción de los hechos. Aquí es donde entran los prejuicios. Luego, el científico intenta explicarlo con hipótesis, que ya están influenciadas por los prejuicios en la percepción o en las propias creencias. Sin embargo, solo las ideas que pueden probarse experimentalmente están dentro del ámbito de la ciencia, lo que permite descartar muchas teorías. Si las hipótesis fueran invalidadas, deberían predecir las consecuencias en el experimento y además deberían poder repetirse. Así, mediante la experimentación, la repetición y la supervisión por otras personas con diferentes puntos de vista, se minimizan los errores. Por eso, en ciencia se usa la revisión por pares: cuantas más revisiones, menor probabilidad de error o de mala interpretación de los datos, lo que hace el trabajo más riguroso.

Un proceso similar, aunque mucho menos estricto, se ve en el pensamiento crítico cuando se necesita investigar activamente para aclarar argumentos y verificar fuentes. En el pensamiento crítico, las decisiones se toman según las pruebas de las fuentes y los argumentos, y la información puede ser indirecta (de ahí la menor rigurosidad). En el método científico, el hecho no solo debe ser probado por experimentación directa, sino que debe poder repetirse.

El método empírico es un gran avance que nos acerca a la verdad. Ha permitido el progreso de la sociedad y debe ser conocido ampliamente para usarse en otras áreas. Sin embargo, el método está limitado por la capacidad del evaluador. Esto significa que no solo los prejuicios o la cultura influyen, sino también la capacidad humana. ¿Qué pasaría si el ser humano no pudiera ver más allá de su inteligencia para saber la verdad? La idea de que hay una limitación de la especie limita la aplicación del método. Para evitar esto, la combinación aleatoria de elementos de experimentación, junto con la realización de experimentos en paralelo y reglas claras, debería llevar a descubrimientos aleatorios en largos periodos. La combinación de este método evolutivo-aleatorio con el método científico empírico podría producir avances más importantes al no estar limitados por el marco cultural actual. De hecho, muchos avances científicos han ocurrido por casualidad, error y suerte, no por deducción consciente.

El problema con los prejuicios cognitivos es que suelen aplicarse a conceptos que cambian rápidamente, quizás más rápido de lo que se puede medir con pruebas. Además, no son uniformes y tienen excepciones; se basan en probabilidades, no en afirmaciones seguras. El método científico, al menos, permite evaluar estas probabilidades, hacer estadísticas y revisar la confianza en las afirmaciones. Así, debería eliminar la idea de certeza o conocimiento perfecto del mundo. El método científico, por lo tanto, se convierte en la herramienta principal para probar hipótesis y descartar las falsas. A esto se refería Einstein cuando dijo: "No existe una cantidad suficiente de experimentos que muestren que estoy en lo correcto; pero un simple experimento puede probar que me equivoco". De otra forma, sin el método científico, las suposiciones o prejuicios se mantendrían fijas cuando las circunstancias cambian, sujetas a nuestras propias interpretaciones de la realidad.

El rol del azar en el descubrimiento

Entre el 33% y el 50% de todos los descubrimientos científicos se han encontrado por casualidad, no por una búsqueda directa. Esto puede explicar por qué los científicos a menudo dicen que tuvieron suerte. A Louis Pasteur se le atribuye la famosa frase: "La suerte está a favor de la mente preparada". Algunos psicólogos han empezado a estudiar qué significa "estar preparado para la suerte" en la ciencia. La investigación muestra que a los científicos se les enseñan varias estrategias para aprovechar las oportunidades y lo inesperado. Esto es lo que Nassim Nicholas Taleb llama "antifragilidad": mientras que algunos sistemas de investigación son frágiles ante el error humano y el azar, el método científico es más fuerte y resistente. Se beneficia de la aleatoriedad de diferentes maneras, ya que es antifrágil. Taleb cree que cuanto más antifrágil sea un sistema, más resultados dará en la realidad.

El psicólogo Kevin Dunbar dice que el descubrimiento a menudo comienza cuando un grupo de investigadores encuentra fallos en sus experimentos. Estos resultados inesperados llevan a los investigadores a intentar corregir lo que creen que es un error en sus métodos. En algún momento, el investigador decide que el error es demasiado persistente y sistemático para ser una coincidencia. Los aspectos controlados, curiosos y cautelosos del método científico son lo que lo hacen adecuado para identificar estos errores persistentes. En este punto, el investigador empezará a pensar en diferentes explicaciones teóricas para el fallo, a menudo buscando ayuda de colegas con diferentes conocimientos.

Relación con las matemáticas

La ciencia es el proceso de recopilar, comparar y evaluar modelos propuestos con lo que se puede observar. Un modelo puede ser una simulación, una fórmula matemática o química, o una serie de pasos propuestos. La ciencia es como las matemáticas en el sentido de que los investigadores de ambas disciplinas pueden distinguir claramente lo que es conocido de lo que es desconocido en cada etapa del descubrimiento. Los modelos, tanto científicos como matemáticos, deben ser consistentes internamente y también deben poder ser refutados. En matemáticas, una afirmación no necesita ser demostrada de inmediato; en esa etapa, se llamaría una conjetura. Sin embargo, cuando una afirmación se demuestra matemáticamente, obtiene una especie de inmortalidad que es muy valorada por los matemáticos, y por la cual algunos dedican sus vidas.

El trabajo matemático y el científico pueden inspirarse mutuamente. Por ejemplo, el concepto técnico del tiempo surgió de la ciencia, y la atemporalidad fue un tema distintivo de las matemáticas. Pero hoy en día, la conjetura de Poincaré se ha demostrado usando el tiempo como un concepto matemático en el que los objetos pueden fluir (ver el Flujo de Ricci).

Aun así, la conexión entre las matemáticas y la realidad (y la ciencia en la medida en que describe la realidad) sigue siendo un misterio. El trabajo de Eugene Wigner, La irrazonable eficacia de la Matemática en las Ciencias Naturales, es un conocido acercamiento a este problema por parte de este físico ganador de un Premio Nobel. De hecho, algunos observadores, como Gregory Chaitin y George Lakoff, han sugerido que las matemáticas son el resultado de las limitaciones humanas (incluidas las culturales) y las inclinaciones del matemático, una visión similar a una perspectiva posmodernista de la ciencia.

El trabajo de George Pólya sobre la resolución de problemas, la construcción de pruebas matemáticas y la heurística (métodos para encontrar soluciones) muestra que el método matemático y el científico difieren en detalles, pero se parecen al usar pasos repetitivos (ver Cómo plantear y resolver problemas de G. Pólya).

| Método matemático | Método científico |

|---|---|

| Comprensión | Caracterización por la experiencia y la observación |

| Análisis | Desarrollo de hipótesis |

| Síntesis | Predicción científica |

| Revisión - Generalización | Experimentación |

Según Pólya, comprender incluye reformular definiciones con nuestras propias palabras, usar figuras y preguntarnos qué sabemos y qué no. Análisis, que Pólya toma de Pappus de Alejandría, incluye construir argumentos plausibles, trabajar hacia atrás desde el objetivo y planear cómo construir una prueba. Síntesis es la presentación detallada y paso a paso de la prueba. Revisión incluye reconsiderar y reexaminar el resultado y el camino que llevó a él.

Cuando se le preguntó a Gauss cómo llegó a sus teoremas, él respondió una vez: "durch planmässiges Tattonieren" (a través de la experimentación sistemática palpable).

Imre Lakatos argumentó que los matemáticos usan la contradicción, la crítica y la revisión para mejorar su trabajo. Al igual que la ciencia, donde se busca la verdad pero no la certeza, en Pruebas y refutaciones (1976), Lakatos intentó establecer que no existe un teorema de las matemáticas informales que sea final o perfecto. Esto significa que no debemos pensar que un teorema es definitivamente cierto, solo que, por ahora, no se ha encontrado un contraejemplo. Una vez que se encuentra un contraejemplo (algo que contradice el teorema), se ajusta el teorema, posiblemente ampliando su validez. Esta es una forma de acumular conocimiento, a través de la lógica y el proceso de demostraciones y refutaciones.

Lakatos propuso una forma de entender el conocimiento matemático basada en la idea de Pólya de la heurística. En Pruebas y refutaciones, Lakatos dio varias reglas básicas para encontrar pruebas y contraejemplos a las conjeturas. Pensaba que los experimentos mentales en matemáticas eran una forma válida de descubrir conjeturas y pruebas matemáticas.

La lógica y la matemática son esenciales para todas las ciencias porque permiten inferir verdades de forma segura a partir de otras ya establecidas. Esto es lo que las hace ser llamadas ciencias exactas.

La función más importante de ambas es crear sistemas formales de inferencia y dar precisión a la expresión de modelos científicos. La observación y la recolección de medidas, así como la creación de hipótesis y la predicción, a menudo requieren modelos lógico-matemáticos y un uso extenso del cálculo. La creación de modelos científicos mediante el cálculo numérico es especialmente importante debido a las enormes posibilidades de cálculo que ofrecen los ordenadores.

Las ramas de las matemáticas más usadas en la ciencia incluyen el análisis matemático, el cálculo numérico y la estadística. Sin embargo, casi todas las ramas de las matemáticas tienen aplicaciones en la ciencia, incluso áreas "puras" como la teoría de números y la topología.

El empirismo lógico llegó a postular que la ciencia, en su forma, era una ciencia lógico-matemática capaz de interpretar correctamente la realidad del mundo. La utilidad de las matemáticas para describir el universo es un tema central de la filosofía de la matemática.

La informática está creando nuevas formas de desarrollar modelos no numéricos que no dependen estrictamente de la lógica matemática. Esto ocurre con los nuevos avances de la inteligencia artificial, que, gracias a la informática, permiten que los ordenadores, antes limitados a fórmulas de computación lógico-matemática, generen patrones de reconocimiento imitando las redes neuronales del cerebro, a partir de ejemplos almacenados en la memoria. Los algoritmos de aprendizaje profundo hacen posible construir equipos informáticos y robots capaces de moverse y realizar acciones programadas según estímulos externos que interpretan con sus patrones de memoria.

Filosofía y sociología de la ciencia

La filosofía examina las bases lógicas del método científico, lo que distingue a la ciencia de lo que no es ciencia y la ética de la investigación que se espera en la ciencia. Hay varias suposiciones básicas, aceptadas por al menos un científico famoso, que forman la base del método científico. Por ejemplo, que la realidad es objetiva y consistente, que los humanos pueden percibir la realidad con precisión y que hay explicaciones racionales para todo en el mundo real. Estas suposiciones del naturalismo metodológico son la base sobre la que se asienta la ciencia. El positivismo lógico, el empirismo, la falsabilidad y otras teorías han criticado estas suposiciones y han ofrecido visiones alternativas de la lógica de la ciencia, pero todas ellas también han sido criticadas.

Thomas Kuhn estudió la historia de la ciencia en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Encontró que el método usado por los científicos cambiaba significativamente con el tiempo. Sus observaciones sobre la práctica científica eran principalmente sociológicas y no hablaban de cómo la ciencia podría practicarse en otros momentos o culturas.

Norwood Russell Hanson, Imre Lakatos y Thomas Kuhn han investigado a fondo la idea de que la observación está "cargada de teoría". Hanson dijo que toda observación depende de cómo el observador entiende las cosas. Usó el concepto de psicología de la Gestalt para mostrar cómo las ideas previas pueden afectar tanto la observación como la descripción. Comienza su primer capítulo con una discusión sobre el aparato de Golgi y su rechazo inicial como un artefacto de tinción, y una discusión entre Brahe y Kepler observando el amanecer, quienes lo ven de manera diferente a pesar de ser el mismo fenómeno fisiológico. Kuhn y Feyerabend reconocen haber sido pioneros en encontrar la importancia de este trabajo.

Kuhn dijo en 1961 que el científico tiene una teoría en mente antes de diseñar y realizar experimentos que lo llevarán a las observaciones. El camino de la teoría a la medición casi nunca se puede hacer al revés. Esto implica que la forma en que se prueba una teoría está dictada por la naturaleza de la propia teoría. Esto llevó al autor a argumentar que "una vez que ha sido adoptada por una profesión, no se reconoce que ninguna teoría sea comprobable a través de ningún examen cuantitativo que no haya superado ya".

Paul Feyerabend examinó de manera similar la historia de la ciencia, lo que lo llevó a negar que la ciencia sea un proceso verdaderamente metódico. En su libro Contra el método argumenta que el progreso científico no es el resultado de aplicar ningún método específico. Básicamente, dice que para cualquier método o norma de la ciencia, se puede encontrar un momento en la historia en el que violarlo contribuyó al progreso científico. Por lo tanto, si quienes creen en el método científico desean expresar una regla simple y universalmente válida, Feyerabend sugiere en broma que "cualquier cosa vale". Este tipo de críticas ha llevado a un programa fuerte, un enfoque radical de la sociología de la ciencia.

Las críticas posmodernistas a la ciencia han sido objeto de intensas controversias. Este debate, aún activo y conocido como las guerras de la ciencia, es el resultado de aplicar valores y suposiciones diferentes entre el posmodernismo y el realismo científico. Mientras que los posmodernistas afirman que el conocimiento científico es solo una forma de hablar y no representa ninguna verdad fundamental, los realistas en la comunidad científica sostienen que el conocimiento científico revela verdades reales y fundamentales de la realidad. Muchos científicos han escrito libros sobre este problema, desafiando las afirmaciones posmodernistas y defendiendo la ciencia como un método legítimo para encontrar la verdad.

Críticas al método científico

En su libro "Realism and the Aim of Science: From the Postscript to The Logic of Scientific Discovery", Karl Popper niega que exista el método científico:

Como regla, comienzo mis disertaciones sobre el método científico diciéndoles a mis estudiantes que el método científico no existe. Afirmo que no existe un método científico en ninguno de estos tres casos. Para ponerlo de forma más directa:

- No existe un método para descubrir una teoría científica.

- No existe un método para verificar la verdad de una hipótesis (es decir, no existe un método de verificación).

- No existe un método para determinar si una hipótesis es probable o probablemente verdadera.

Se debate si Karl Popper niega la existencia de cualquier método, o si argumenta que no existe "un" método genérico para todos los casos.

Véase también

En inglés: Scientific method Facts for Kids

En inglés: Scientific method Facts for Kids

En cuanto a modelos específicos del método científico

- Método axiomático

- Método empírico-analítico

- Método fronético

- Método hipotético-deductivo

- Método histórico

- Metodología de ciencias sociales

En cuanto a sus componentes

En cuanto a investigación

Otros

- Epistemología

- Filosofía de la ciencia

- Verificacionismo

- Falsacionismo

- Instrumentalismo

- Fraude científico

- Pseudociencia

- Hermenéutica

- Pobreza del estímulo

- Subdeterminación