Ciencia para niños

La ciencia es una forma organizada de buscar y entender el conocimiento sobre el universo. Los científicos usan un método especial para hacer preguntas, crear ideas (llamadas hipótesis) y hacer predicciones que se pueden comprobar.

La ciencia moderna se divide en grandes áreas. Las ciencias naturales, como la física, la química y la biología, estudian el mundo que nos rodea. Las ciencias sociales, como la economía, la psicología y la sociología, estudian a las personas y cómo se organizan en sociedades. También existen las ciencias formales, como las matemáticas y la lógica, que estudian sistemas basados en reglas. A veces se consideran un campo aparte porque usan el razonamiento deductivo en lugar de experimentos.

Además, hay ciencias aplicadas que usan el conocimiento científico para resolver problemas prácticos. Ejemplos son la ingeniería, que diseña y construye cosas, y la medicina, que se encarga de la salud.

La historia de la ciencia es muy larga. Los primeros pasos de la ciencia se dieron hace miles de años en lugares como el Antiguo Egipto y Mesopotamia. Sus ideas sobre matemáticas, astronomía y medicina influyeron en los pensadores de la antigüedad clásica griega. Ellos intentaron explicar los eventos del mundo usando causas naturales, no solo mitos.

Después de un tiempo, el conocimiento científico volvió a florecer en la Edad Media y, especialmente, durante el Renacimiento. La Revolución Científica, que empezó en el siglo XVI, fue un momento clave. Se empezaron a usar nuevas ideas y el método científico se volvió muy importante para descubrir cosas nuevas. En el siglo XIX, la ciencia se organizó más y se le empezó a llamar "ciencias naturales" en lugar de "filosofía natural".

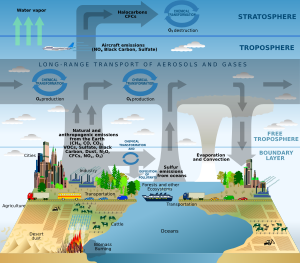

Hoy en día, la investigación científica es un trabajo en equipo. Muchos científicos colaboran en universidades, centros de investigación y empresas. Su trabajo tiene un gran impacto en nuestra vida diaria, desde la creación de nuevos productos hasta la mejora de la salud y la protección del medio ambiente.

Contenido

Historia de la ciencia

La historia de la ciencia nos cuenta cómo ha evolucionado el conocimiento científico desde la antigüedad hasta hoy. La ciencia es un conjunto de saberes que los científicos obtienen al observar, explicar y predecir cosas sobre el universo.

Los primeros pasos de la ciencia

Las primeras ideas científicas surgieron en el Antiguo Egipto y Mesopotamia hace unos 3000 a 1200 años antes de Cristo. Aunque no usaban la palabra "ciencia" como nosotros, hicieron grandes avances. Los egipcios desarrollaron un sistema de números y geometría para construir pirámides y medir tierras. También crearon un calendario de 12 meses.

En Mesopotamia, la gente usaba sus conocimientos de química para hacer cerámica, vidrio y metales. También estudiaban a los animales y el cielo para entender el mundo. Tenían un gran interés en la medicina y escribieron las primeras recetas médicas. Sin embargo, su principal interés era aplicar el conocimiento a problemas prácticos o a sus creencias.

La ciencia en la Antigüedad clásica

En la Antigüedad clásica griega, no existía la idea de un "científico" como hoy. Las personas con educación, generalmente hombres, estudiaban la naturaleza en su tiempo libre. Ellos fueron los primeros en intentar explicar los fenómenos naturales sin usar solo historias de dioses.

Los primeros filósofos griegos, como Tales de Mileto, buscaron explicaciones naturales para lo que veían. Los pitagóricos hicieron grandes aportes a las matemáticas. Leucipo y Demócrito propusieron la idea de que todo está hecho de pequeñas partículas llamadas átomos. El médico Hipócrates es conocido como "el padre de la medicina" por su enfoque sistemático.

Sócrates cambió el enfoque de la filosofía hacia el estudio de los seres humanos y la sociedad. Su método consistía en hacer preguntas para encontrar la verdad. Aristóteles creó un sistema para entender el mundo, explicando el movimiento y el cambio.

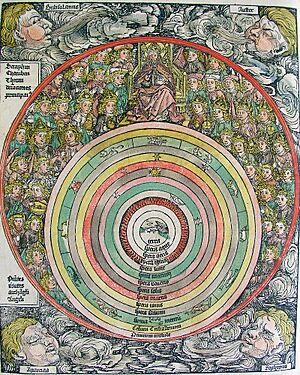

Más tarde, Aristarco de Samos propuso que el Sol estaba en el centro del universo, y no la Tierra, aunque esta idea no fue aceptada en su tiempo. Arquímedes hizo importantes descubrimientos en matemáticas e ingeniería. Otros pensadores importantes de la antigüedad fueron Euclides, Ptolomeo y Galeno.

Ramas de la ciencia

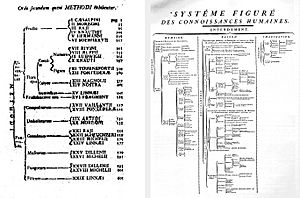

Las ramas de la ciencia, disciplinas científicas, o simplemente ciencias, se suelen dividir en tres grupos: ciencias formales, ciencias naturales, y ciencias humanas o ciencias sociales. Estas conforman las ciencias básicas, sobre las que se apoyan las ciencias aplicadas como la ingeniería, la medicina y la enfermería.

A lo largo de los siglos, se han propuesto y utilizado varias clasificaciones distintas de las ciencias. Algunas incluyen un componente de jerarquía entre las ciencias que da lugar a una estructura de árbol, de ahí la noción de ramas de la ciencia. Hasta el Renacimiento, todo el saber que no fuera técnico o artístico se situaba en el ámbito de la filosofía. El conocimiento de la naturaleza era sobre la totalidad: una ciencia universal. Con la revolución científica se impuso la separación entre ciencia y filosofía, y surgieron las principales ciencias modernas, entre ellas la física, química, astronomía, geología y biología.

La unidad de la ciencia

En filosofía de la ciencia, la unidad de la ciencia es la idea de que todas las ciencias forman una integralidad o un todo unificado, que no puede ser separado o desmembrado a riesgo de perder la visión de conjunto.

A pesar de esta afirmación, por ejemplo, es claro que física y sociología son dos disciplinas bien distintas y diferenciadas, y casi podríamos decir de una cualidad diferente, aunque la tesis de la unidad o unicidad de la ciencia afirmaría que, en principio, ambas deberían formar parte de un universo intelectual unificado de difícil o inconducente desmembramiento.

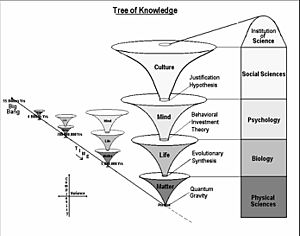

La tesis de la unidad de la ciencia está usualmente asociada con una visión de diferentes niveles de organización en la naturaleza, donde la física es la más básica o fundamental, y donde la química es la que le sigue en jerarquía, y sobre esta última sigue la biología, y sobre la biología sigue la sociología. Según esta concepción, y partiendo desde la física, se reconocería así que las células, los organismos, y las culturas, tienen todos una base o un origen biológico, pero representando tres diferentes niveles jerárquicos de la organización biológica.

A pesar de lo expresado, también se ha sugerido (por ejemplo por Jean Piaget, 1950), que la unicidad de la ciencia podría ser considerada en términos de un círculo de ciencias o de disciplinas, donde la física provee la base para la química, y donde a su vez la química es la base para la biología, y la biología la base para la psicología, y esta la base para la lógica y la matemática, y a su vez la lógica y la matemática serviría de base y de comprensión para la física.

La tesis de la unidad de la ciencia simplemente expresa que hay leyes científicas comunes aplicables a cualquier cosa y en cualquier nivel de organización. Pero en un determinado nivel de organización, los científicos llaman a esas leyes con nombres particulares, y visualizan la aplicación y expresión de esas leyes en ese nivel de una manera adaptada y simplificada, enfatizando por ejemplo la importancia de alguna de ellas sobre las otras. Es así como la termodinámica o las leyes de la energía, parecerían ser universales para cierto número de diferentes disciplinas, ya que por cierto, todos los sistemas en la naturaleza operan o parecen operar sobre la base de transacciones de energía. Claro, esto no excluye la posibilidad de algunas leyes particulares aplicables específicamente a dominios quizás caracterizados por una complejidad creciente, tal como lo sugerido por Gregg R. Henriques (2003, consultar 'Tree of Knowledge System'), quien precisamente propone cuatro grados de complejidad: Materia, Vida, Mente, y Cultura. Desde luego, este árbol igualmente podría ser circular, con la cultura enmarcando la comprensión y la percepción de la materia y de los sistemas por parte de la gente.

La ciencia es una creación humana, y forma parte de cultura humana. La ciencia es un todo unificado, en el sentido que es profundamente entendida cuando se la considera de una manera integral y holística, y no hay científicos que estudien realidades alternativas. Sin embargo, bien podría argumentarse que los científicos no actúan con un enfoque integral, pues por facilidad de análisis o por las razones que fueren, se hacen hipótesis simplificatorias, se aísla, se trata separadamente. Es posiblemente la percepción de una realidad sola, lo único que desemboca en la unidad de la ciencia.

Según la lógica proposicional, la ciencia parecería ser un camino hacia la simplificación, o en realidad hacia la universalización de teorías científicas discretas sobre la energía, y que los físicos llaman unificación. Esto ha conducido a la teoría de cuerdas y a sus concepciones derivadas, probablemente relacionadas con la noción que, en la base, sólo se encuentra la energía que no fue liberada en la Gran Explosión, y realmente nada más.

La tesis de la unidad de la ciencia, resulta ser más clara y mejor argumentada, por la Teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy, Paul Oppenheim, e Hilary Putnam. Y fue aún más fuertemente argumentada y clarificada por Jerry Fodor.

¿Cómo se diferencia la ciencia de otras áreas?

En filosofía de la ciencia, el problema de la demarcación es la cuestión de definir los límites que deben configurar el concepto «ciencia». Las fronteras se suelen establecer entre lo que es conocimiento científico y no científico, entre ciencia y metafísica, entre ciencia y pseudociencia, y entre ciencia y religión. El planteamiento de este problema, conocido como problema generalizado de la demarcación, abarca estos casos. El problema generalizado, en último término, lo que intenta es encontrar criterios para poder decidir, entre dos teorías dadas, cuál de ellas es más «científica».

Tras más de un siglo de diálogo entre filósofos de la ciencia y científicos en diversos campos, y a pesar de un amplio consenso acerca de las bases generales del método científico, los límites que demarcan lo que es ciencia, y lo que no lo es, continúan siendo debatidos.

El problema de la distinción entre lo científico y lo pseudocientífico tiene serias implicaciones éticas y políticas. El Partido Comunista de la URSS declaró (1949) pseudocientífica a la genética mendeliana —por «burguesa y reaccionaria»— y mandó a sus defensores como Vavílov a morir en campos de concentración.

La filosofía de la ciencia se pregunta cómo podemos saber qué es ciencia y qué no. Es importante distinguir el conocimiento científico de otras formas de conocimiento, como las creencias o las pseudociencias. Aunque hay un acuerdo general sobre cómo funciona el método científico, los límites exactos de lo que es ciencia a veces se siguen debatiendo.

Investigación científica

La investigación es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar el conocimiento. Implica la recopilación, organización y análisis de información para aumentar la comprensión de un tema o problema. Un proyecto de investigación puede ser una expansión del trabajo anterior en el campo. Para probar la validez de instrumentos, procedimientos o experimentos, la investigación puede reproducir elementos de proyectos anteriores o del proyecto en su conjunto.

La investigación científica es el nombre general que obtiene el complejo proceso, en el cual los avances científicos son el resultado de la aplicación del método científico para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. Igualmente, la investigación tecnológica emplea el conocimiento científico para el desarrollo de tecnologías blandas o duras, así como la investigación cultural, cuyo objeto de estudio es la cultura. Además, existe a su vez la investigación técnico-policial y la investigación detectivesca y policial e investigación educativa.

La investigación es un trabajo creativo y organizado para aumentar lo que sabemos. Consiste en recoger, organizar y analizar información para entender mejor un tema o problema. Un proyecto de investigación puede basarse en trabajos anteriores o intentar repetir experimentos para comprobar su validez.

La investigación científica usa el método científico para resolver problemas o explicar observaciones. También existe la investigación tecnológica, que usa la ciencia para crear nuevas herramientas y soluciones.

El método científico: ¿Cómo trabajan los científicos?

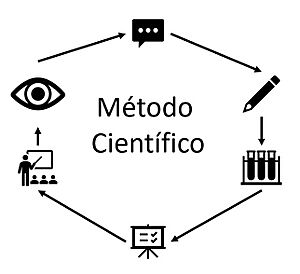

El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos, de la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación; análisis y modificación de hipótesis. Las principales características de un método científico válido son la falsabilidad y la reproducibilidad y repetibilidad de los resultados, corroborada por revisión por pares. Algunos tipos de técnicas o metodologías utilizadas son la deducción, la inducción, la abducción, y la predicción, entre otras.

El método científico abarca las prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas a la hora de exponer y confirmar sus teorías. Las reglas y principios del método científico buscan minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo, reforzando así la validez de los resultados y, por ende, del conocimiento obtenido.

No todas las ciencias tienen los mismos requisitos. La experimentación, por ejemplo, no es posible en ciencias como la física teórica. El requisito de reproducibilidad y repetibilidad, fundamental en muchas ciencias, no se aplica a otras, como las ciencias humanas y sociales, donde los fenómenos no solo no se pueden repetir controlada y artificialmente (que es en lo que consiste un experimento), sino que son, por su esencia, irrepetibles, por ejemplo, la historia.

Así mismo, no existe un único modelo de método científico. El científico puede usar métodos definitorios, clasificatorios, estadísticos, empírico-analíticos, hipotético-deductivos, procedimientos de medición, entre otros. Por esto, referirse a el método científico, es referirse a un conjunto de tácticas empleadas para construir conocimiento de forma válida. Estas tácticas pueden ser mejoradas, o reemplazadas por otras, en el futuro. Cada ciencia, y aun cada tipo de investigación concreta, puede requerir un modelo propio de método científico.

En las ciencias empíricas no es posible la verificación; es decir, no existe el «conocimiento perfecto» o «probado». Cada teoría científica permanece siempre abierta a ser refutada. En las ciencias formales las deducciones o demostraciones matemáticas generan pruebas únicamente dentro del marco del sistema definido por ciertos axiomas y ciertas reglas de inferencia.

El método científico es un conjunto de pasos que los científicos siguen para obtener nuevos conocimientos. Incluye la observación cuidadosa, la medición, la realización de experimentos y la creación de hipótesis. Luego, estas hipótesis se analizan y se modifican si es necesario.

Las características más importantes de este método son que las ideas deben poder ser probadas como falsas (falsabilidad) y que los resultados deben poder repetirse por otros científicos (reproducibilidad). Esto ayuda a que los resultados sean más confiables y objetivos.

No todas las ciencias usan exactamente el mismo método. Por ejemplo, en la física teórica no siempre se pueden hacer experimentos. En las ciencias sociales, como la historia, los eventos no se pueden repetir. Por eso, los científicos usan diferentes técnicas, como la deducción o la inducción, según lo que estén estudiando.

Es importante recordar que en las ciencias que estudian el mundo real, ninguna teoría se considera "perfecta" o "probada para siempre". Siempre están abiertas a ser mejoradas o incluso a ser refutadas con nueva evidencia.

¿Qué son las leyes científicas?

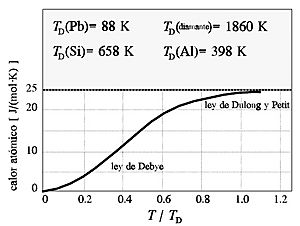

Una ley científica es una proposición científica que afirma una relación constante entre dos o más variables o factores, cada uno de los cuales representa una propiedad o medición de sistemas concretos. También se define como regla y norma constantes e invariables de las cosas, surgida de su causa primera o de sus cualidades y condiciones. Por lo general se expresa matemáticamente o en lenguaje formalizado. Las leyes muy generales pueden tener una prueba indirecta verificando proposiciones particulares derivadas de ellas y que sean verificables. Los fenómenos inaccesibles reciben una prueba indirecta de su comportamiento a través del efecto que puedan producir sobre otros hechos que sí sean observables o experimentables.

En la arquitectura de la ciencia la formulación de una ley es un paso fundamental. Es la primera formulación científica como tal. En la ley se realiza el ideal de la descripción científica; se consolida el edificio entero del conocimiento científico: de la observación a la hipótesis teórica-formulación-observación-experimento (ley científica), teoría general, al sistema. El sistema de la ciencia es o tiende a ser, en su contenido más sólido, sistema de las leyes.

Diferentes dimensiones que se contienen en el concepto de ley:

- La aprehensión meramente descriptiva

- Análisis lógico-matemático

- Intención ontológica

Desde un punto de vista descriptivo la ley se muestra simplemente como una relación fija, entre ciertos datos fenoménicos. En términos lógicos supone un tipo de proposición, como afirmación que vincula varios conceptos relativos a los fenómenos como verdad. En cuanto a la consideración ontológica la ley como proposición ha sido interpretada históricamente como representación de la esencia, propiedades o accidentes de una sustancia. Hoy día se entiende que esta situación ontológica se centra en la fijación de las constantes del acontecer natural, en la aprehensión de las regularidades percibidas como fenómeno e incorporadas en una forma de «ver y explicar el mundo».

El problema epistemológico consiste en la consideración de la ley como verdad y su formulación como lenguaje y en establecer su «conexión con lo real», donde hay que considerar dos aspectos:

- El término de lo real hacia el cual intencionalmente se dirige o refiere la ley, es decir, la constancia de los fenómenos en su acontecer como objeto de conocimiento. Generalmente, y de forma vulgar, se suele interpretar como «relación causa/efecto» o «descripción de un fenómeno». Se formula lógicamente como una proposición hipotética en la forma: Si se da a, b, c.. en las condiciones, h, i, j... se producirá s, y, z...

- La forma y el procedimiento con que la ley se constituye, es decir, el problema de la inducción.

Una ley científica es una afirmación que describe una relación constante entre dos o más cosas que se pueden medir. Es como una regla que siempre se cumple en la naturaleza. A menudo, se expresa con fórmulas matemáticas.

Las leyes científicas son muy importantes porque nos ayudan a describir cómo funcionan las cosas. Son la base del conocimiento científico. Por ejemplo, la Ley de la Gravedad describe cómo los objetos se atraen entre sí.

Las leyes nos muestran relaciones fijas entre fenómenos. Nos ayudan a entender las regularidades que vemos en el mundo y a explicar cómo suceden las cosas.

¿Qué son las teorías científicas?

La teoría científica es una explicación de un aspecto del mundo natural o social que puede ser (o a fortiori, que ha sido) probada y corroborada repetidamente de acuerdo con el método científico, utilizando protocolos aceptados de observación, medición y evaluación de resultados. Cuando es posible, algunas teorías se prueban en condiciones controladas en un experimento. En circunstancias que no son susceptibles de prueba experimental, las teorías se evalúan mediante principios de razonamiento abductivo. Las teorías científicas establecidas han resistido un escrutinio riguroso y encarnan el conocimiento científico.

Una teoría científica se diferencia de un hecho científico o de una ley científica en que una teoría explica el "por qué" o "cómo". Un hecho es una observación simple y básica, mientras que una ley es una declaración (a menudo una ecuación matemática) sobre una relación entre hechos u otras leyes. Por ejemplo, la Ley de Gravedad de Newton es una ecuación matemática que puede usarse para predecir la atracción entre cuerpos, pero no es una teoría para explicar cómo funciona la gravedad.

Los científicos elaboran distintas teorías partiendo de hipótesis que han sido corroboradas por el método científico, luego recolectan pruebas para poner a prueba dichas teorías. Las finalidades de las teorías son explicativas y predictivas. La fuerza de una teoría científica se relaciona con la cantidad de fenómenos que puede explicar, los cuales son medidos por la capacidad que tiene dicha teoría de hacer predicciones falsables respecto de dichos fenómenos que tiende a explicar.

Los científicos utilizan las teorías como fundamentos para obtener conocimiento científico, pero también para motivos técnicos, tecnológicos o médicos. La teoría científica es la forma más rigurosa, confiable y completa de conocimiento posible. Esto es significativamente distinto al uso coloquial de la palabra «teoría», que se refiere a algo sin sustento o una suposición.

Una teoría científica es una explicación detallada de cómo funciona algo en el mundo natural o social. A diferencia de un hecho (que es una observación) o una ley (que describe una relación), una teoría explica el "por qué" o el "cómo". Por ejemplo, la Ley de la Gravedad nos dice que los objetos se atraen, pero la Teoría de la Relatividad de Einstein explica cómo funciona esa atracción.

Las teorías científicas se basan en hipótesis que han sido probadas y confirmadas muchas veces usando el método científico. Se evalúan con observaciones, mediciones y experimentos. Si una teoría es sólida, puede explicar muchos fenómenos y hacer predicciones que se pueden verificar.

Es importante saber que el significado de "teoría" en ciencia es muy diferente al uso común. En ciencia, una teoría es una forma de conocimiento muy rigurosa y confiable, no solo una suposición.

¿Qué son los modelos científicos?

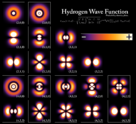

Un modelo científico es una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual (ver, por ejemplo: mapa conceptual), física de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizar, describir, explicar, simular (en general, explorar, controlar y predecir) esos fenómenos o procesos. Un modelo permite determinar un resultado final a partir de unos datos de entrada. Se considera que la creación de un modelo es una parte esencial de toda actividad científica.

Aunque hay pocos acuerdos generales acerca del uso de modelos, la ciencia moderna ofrece una colección creciente de métodos, técnicas y teorías acerca de los diversos tipos de modelos. Las teorías o propuestas sobre la construcción, empleo y validación de modelos se encuentran en disciplinas tales como la metodología, filosofía de la ciencia, teoría general de los sistemas y en el campo relativamente nuevo de visualización científica. En la práctica, diferentes ramas o disciplinas científicas tienen sus propias ideas y normas acerca de tipos específicos de modelos. Sin embargo, y en general, todos siguen los principios del modelado.

Debe distinguirse entre un modelo científico y una teoría, aun cuando ambos se hallan muy estrechamente relacionados, pues el modelo para una teoría equivale a una interpretación de esta teoría. Una teoría dada puede tener diversos modelos para poder ser explicada.

Para hacer un modelo es necesario plantear una serie de hipótesis, de manera que lo que se quiere estudiar esté suficientemente plasmado en la representación, aunque también se busca, normalmente, que sea lo bastante sencillo como para poder ser manipulado y estudiado.

Todo conocimiento de la realidad comienza con idealizaciones que consisten en abstraer y elaborar conceptos; es decir, construir un modelo acerca de la realidad. El proceso consiste en atribuir a lo percibido como real ciertas propiedades, que frecuentemente, no serán sensibles. Tal es el proceso de conceptualización y su traducción al lenguaje.

Eso es posible porque se suprimen ciertos detalles destacando otros que nos permiten establecer una forma de ver la realidad, aun sabiendo que no es exactamente la propia realidad. El proceso natural sigue lo que tradicionalmente se ha considerado bajo el concepto de analogía. Pero en la ciencia el contenido conceptual solo se considera preciso como modelo científico de lo real, cuando dicho modelo es interpretado como caso particular de un modelo teórico y se pueda concretar dicha analogía mediante observaciones o comprobaciones precisas y posibles.

El objeto modelo es cualquier representación esquemática de un objeto. Si el objeto representado es un objeto concreto entonces el modelo es una idealización del objeto, que puede ser pictórica (por ejemplo, un dibujo) o conceptual (una fórmula matemática); es decir, puede ser figurativa o simbólica. La informática ofrece herramientas para la elaboración de objetos-modelo a base del cálculo numérico.

La representación de una cadena polimérica con un collar de cuentas de colores es un modelo análogo o físico; un sociograma despliega los datos de algunas de las relaciones que pueden existir entre un grupo de individuos. En ambos casos, para que el modelo sea modelo teórico debe estar enmarcado en una estructura teórica. El objeto modelo así considerado deviene, en determinadas circunstancias y condiciones, en modelo teórico.

Un modelo teórico es un sistema hipotético-deductivo concerniente a un objeto modelo que es, a su vez, representación conceptual esquemática de una cosa o de una situación real o supuesta real. El modelo teórico siempre será menos complejo que la realidad que intenta representar, pero más rico que el objeto modelo, que es solo una lista de rasgos del objeto modelizado. Bunge esquematiza estas relaciones de la siguiente forma:

| Cosa o hecho | Objeto-modelo | Modelo teórico |

|---|---|---|

| Deuterón | Pozo de potencial del protón neutrón | Mecánica cuántica del pozo de potencia |

| Soluto en una solución diluida | Gas perfecto | Teoría cinética de los gases |

| Tráfico a la hora punta | Corriente continua | Teoría matemática de la corriente continua |

| Organismo que aprende | Caja negra markoviana | Modelo del operador lineal de Bush y Mosteller |

| Cigarras que cantan | Colección de osciladores acoplados | Mecánica estadística de los osciladores acoplados |

Cualquier objeto modelo puede asociarse, dentro de ciertos márgenes, a teorías generales para producir diversos modelos teóricos. Un gas puede considerarse como un «enjambre de partículas enlazadas por fuerzas de Van der Waals», pero se puede insertar tanto en el marco teórico de la teoría clásica como en el de la teoría relativista cuántica de partículas, produciendo diferentes modelos teóricos en cada caso.

Un modelo científico es una representación simplificada de un fenómeno, sistema o proceso. Puede ser un dibujo, un esquema, una fórmula matemática o incluso un objeto físico. Los científicos usan modelos para analizar, describir, explicar, simular y predecir cómo funcionan las cosas.

Crear modelos es una parte esencial de la ciencia. Aunque los modelos son más sencillos que la realidad, nos ayudan a entenderla mejor. Para construir un modelo, los científicos hacen hipótesis y se enfocan en los aspectos más importantes de lo que quieren estudiar.

Un modelo científico es diferente de una teoría científica, pero están muy relacionados. Un modelo es como una forma de interpretar o visualizar una teoría. Una misma teoría puede tener varios modelos para explicarla.

El consenso científico: ¿Cómo se ponen de acuerdo los científicos?

El consenso suele lograrse a través del debate científico. La ética científica exige que las nuevas ideas, los hechos observados, las hipótesis, los experimentos y los descubrimientos se publiquen, justamente para garantizar la comunicación a través de conferencias, publicaciones (libros, revistas) y su revisión entre pares y, dado el caso, la controversia con los puntos de vista discrepantes. La reproducibilidad de los experimentos y la falsación de las teorías científicas son un requisito indispensable para la buena práctica científica.

En ocasiones, las instituciones científicas emiten declaraciones con las que tratan de comunicar al "exterior" una síntesis del estado de la ciencia desde el "interior". El debate mediático o político sobre temas que son controvertidos dentro de la esfera pública pero no necesariamente para la comunidad científica puede invocar un consenso científico, como por ejemplo el tema de la evolución biológica o el cambio climático.

El conocimiento científico adquiere el carácter de objetividad por medio de la comunidad y sus instituciones, con independencia de los individuos. D. Bloor, siguiendo a Popper y su teoría del mundo 3, convierte simétricamente el reino de lo social en un reino sin súbditos individuales, en particular reduce el ámbito del conocimiento al estado del conocimiento en un momento dado, esto es, a las creencias aceptadas por la comunidad relevante, con independencia de los individuos en concreto. El conocimiento científico es únicamente adscrito a la «comunidad científica».

Pero esto no debe llevar a pensar que el conocimiento científico es independiente de un individuo concreto como algo autónomo. Lo que ocurre es que se encuentra «socialmente fijado» en documentos y publicaciones y está causalmente relacionado con los conocimientos de los individuos concretos que forman parte de la comunidad.

El consenso científico es la opinión general de la comunidad científica sobre un tema específico. No significa que todos los científicos piensen exactamente lo mismo, pero sí que hay un acuerdo mayoritario.

Este acuerdo se logra a través del debate y la discusión. Los científicos comparten sus nuevas ideas, observaciones y descubrimientos publicando artículos en revistas especializadas y presentándolos en conferencias. Otros científicos revisan estos trabajos (revisión por pares) y pueden debatir o cuestionar los resultados. Es fundamental que los experimentos puedan repetirse y que las teorías puedan ser probadas como falsas.

A veces, las organizaciones científicas publican declaraciones para informar al público sobre lo que la ciencia sabe sobre ciertos temas, como la evolución biológica o el cambio climático. El conocimiento científico se considera objetivo porque es el resultado del trabajo de toda una comunidad, no solo de una persona.

El progreso científico: ¿Cómo avanza la ciencia?

El progreso científico es una etiqueta o una denominación, con frecuencia usada para señalar o evocar el desarrollo de los conocimientos científicos. El progreso técnico depende, en buena medida, del progreso científico.

Nuestro concepto de progreso científico está detrás de la idea de que la ciencia como disciplina incrementa cada vez más su capacidad para resolver problemas, a través de la aplicación de cuidadas y particulares metodologías que genéricamente englobamos con la denominación de método científico. Sin embargo, es posible que la ciencia no progrese indefinidamente, sino que llegue el fin de la ciencia.

El progreso científico se refiere a cómo el conocimiento científico se desarrolla y crece con el tiempo. Gran parte del progreso tecnológico que vemos en el mundo depende de los avances científicos.

La idea de progreso científico se basa en que la ciencia mejora continuamente su capacidad para resolver problemas. Esto se logra aplicando el método científico de forma cuidadosa.

Filosofía de la ciencia

- Naturaleza y la obtención de las ideas científicas (conceptos, hipótesis, modelos, teorías, paradigma, etc.)

- Relación de cada una de ellas con la realidad

- Cómo la ciencia describe, explica, predice y contribuye al control de la naturaleza (esto último en conjunto con la filosofía de la tecnología)

- Formulación y uso del método científico

- Tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones

- Implicaciones de los diferentes métodos y modelos de ciencia

La filosofía de la ciencia comparte algunos problemas con la gnoseología —la teoría del conocimiento— que se ocupa de los límites y condiciones de posibilidad de todo conocimiento. Pero, a diferencia de esta, la filosofía de la ciencia restringe su campo de investigación a los problemas que plantea el conocimiento científico; el cual, tradicionalmente, se distingue de otros tipos de conocimiento, como el ético o estético, o las tradiciones culturales.

A lo largo de la historia, se han propuesto diversos esquemas para el método científico. No hay un único método científico, algunos de los más importantes son:

- Método inductivo-deductivo: La ciencia comienza con observaciones individuales, a partir de las cuales se formulan generalizaciones que van más allá de los hechos observados. Estas generalizaciones permiten hacer predicciones, cuya confirmación las fortalece. Aristóteles, Francis Bacon, Galileo, Newton, y muchos otros científicos y filósofos se adhieren a este esquema.

- Método hipotético-deductivo: Se parte de hipótesis o conjeturas que preceden y guían a las observaciones. La ciencia no se inicia con la experiencia del mundo, sino con ideas propuestas por el investigador. Hume, Whewell, Kant, Popper, y otros se inclinan hacia este método.

- Método a priori: El conocimiento se alcanza mediante la razón pura, sin necesidad de recurrir a la experiencia. Descartes es un exponente de este método.

- Anarquismo metodológico: No existe un método científico único y universal. Los científicos utilizan una variedad de métodos y estrategias, y no hay reglas fijas que garanticen el éxito de la investigación. Feyerabend es el principal defensor de esta postura.

En la actualidad, muchos científicos consideran que no existe un único método científico, debido a la complejidad y diversidad de las ciencias.

Algunos científicos han mostrado un vivo interés por la filosofía de la ciencia y algunos como Galileo Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein, han hecho importantes contribuciones. Numerosos científicos, sin embargo, se han dado por satisfechos dejando la filosofía de la ciencia a los filósofos y han preferido seguir haciendo ciencia en vez de dedicar más tiempo a considerar cómo se hace la ciencia. Dentro de la tradición occidental, entre las figuras más importantes anteriores al siglo XX destacan entre muchos otros Platón, Aristóteles, Epicuro, Arquímedes, Boecio, Alcuino, Averroes, Nicolás de Oresme, Santo Tomas de Aquino, Jean Buridan, Leonardo da Vinci, Raimundo Lulio, Francis Bacon, René Descartes, John Locke, David Hume, Emmanuel Kant y John Stuart Mill.

La filosofía de la ciencia no se denominó así hasta la formación del Círculo de Viena, a principios del siglo XX. En la misma época, la ciencia vivió una gran transformación a raíz de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. Entre los filósofos de la ciencia más conocidos del siglo XX figuran Karl R. Popper y Thomas Kuhn, Mario Bunge, Paul Feyerabend, Imre Lakatos, Ilya Prigogine, etc.

La filosofía de la ciencia es una parte de la filosofía que se dedica a entender cómo funciona la ciencia. Se pregunta sobre los métodos que usan los científicos, cómo se crean las ideas científicas (como hipótesis y teorías) y cómo la ciencia nos ayuda a describir, explicar y predecir lo que ocurre en la naturaleza.

A lo largo de la historia, se han propuesto diferentes formas de entender el método científico. Algunos piensan que la ciencia empieza con observaciones y luego crea reglas generales (método inductivo-deductivo). Otros creen que la ciencia empieza con ideas o conjeturas que luego se prueban (método hipotético-deductivo).

Hoy en día, muchos científicos piensan que no hay un único método científico, sino que se usan diferentes estrategias según el tipo de ciencia. Grandes científicos como Galileo Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein también han reflexionado sobre la filosofía de la ciencia.

La comunidad científica

La comunidad científica consta del cuerpo total de científicos junto a sus relaciones e interacciones. Se divide normalmente en "subcomunidades", cada una trabajando en un campo particular de la ciencia (por ejemplo existe una comunidad de robótica dentro del campo de las ciencias de la computación). Los miembros de una misma comunidad no necesitan trabajar en conjunto. La comunicación entre miembros es establecida por la diseminación de trabajos de investigación e hipótesis a través de artículos en revistas científicas que son minuciosamente revisados, o asistiendo a conferencias donde presentan las nuevas investigaciones o realizan y debaten nuevas ideas. La incorporación a asociaciones presentes dentro de cada subcomunidad, es generalmente una función de la educación, estado laboral y afiliación institucional.

Histórica y actualmente los científicos han usado una variedad de métodos para determinar quién pertenece o no a la comunidad científica, lo cual es, generalmente un requerimiento para determinar qué campos de investigación pueden ser marcados como "ciencia". Los campos de conocimiento que aparentan ser científicos, pero son juzgados como fuera de las normas de la comunidad científica, son clasificados como "pseudociencia".

La comunidad científica es el grupo de todos los científicos y cómo se relacionan entre sí. Se organiza en "subcomunidades", donde cada una se enfoca en un área específica de la ciencia, como la robótica o la biología.

Los científicos se comunican compartiendo sus investigaciones y descubrimientos en revistas especializadas (que son revisadas por otros expertos) o en conferencias. Ser parte de esta comunidad suele depender de la educación y el trabajo en instituciones científicas.

Esta comunidad también decide qué áreas de estudio se consideran "ciencia" y cuáles son "pseudociencia" (algo que parece ciencia pero no sigue sus reglas).

¿Quiénes son los científicos?

Un científico (del latín scientificus, y a su vez de scientia, 'conocimiento' y -fic, raíz apofónica de facis, 'hacer') es una persona que participa y realiza una actividad sistemática para generar nuevos conocimientos en el campo de las ciencias (tanto naturales como sociales), es decir, que realiza investigación científica. El término fue acuñado por el británico William Whewell en 1833.

En un sentido más restringido, un científico es una persona que utiliza el método científico. Puede ser experta en una o más áreas de la ciencia.

Un científico es una persona que se dedica a la investigación científica para crear nuevos conocimientos. El término "científico" fue usado por primera vez en 1833.

En pocas palabras, un científico es alguien que usa el método científico para explorar y entender el mundo. Puede ser experto en una o varias áreas de la ciencia.

Mujeres en la ciencia

Las mujeres han contribuido notablemente a la ciencia desde sus inicios. El estudio histórico, crítico y sociológico de este hecho se ha convertido en una disciplina académica en sí misma.

En varias antiguas civilizaciones occidentales hubo mujeres dedicadas a la medicina, y el estudio de la filosofía natural estaba abierto a las mujeres en la Antigua Grecia. Las mujeres también hicieron aportaciones a la protociencia de la alquimia en el siglo I y II d. C. En la Edad Media, los conventos cumplían una importante función para la educación femenina y algunas de estas instituciones les brindaron a las mujeres la oportunidad de participar en la investigación académica. Pero cuando, en el siglo XI, se fundaron las primeras universidades, las mujeres quedaron en su mayor parte excluidas de ellas. Fuera del mundo académico, fue la botánica la ciencia que más se benefició de las aportaciones femeninas al inicio de la Edad Moderna. En Italia parece haber reinado una actitud más abierta que en otros lugares hacia los estudios de medicina por parte de mujeres. La primera mujer de la que se sabe que obtuvo una cátedra en una disciplina científica fue Laura Bassi en la Italia del siglo XVIII.

Aunque los roles de género estaban muy definidos en el siglo XVIII, las mujeres avanzaron de forma visible en lo que respecta a la ciencia. Si bien hasta el siglo XIX se les siguió negando a muchas una educación científica formal, empezaron a ser admitidas en sociedades educativas de menor nivel. En el siglo XX se produjo un gran cambio; el número de mujeres que estudiaban en universidades aumentó sensiblemente, y comenzaron a ofrecerse trabajos remunerados a las que se quisiesen dedicar a la ciencia. Marie Curie, la primera mujer en ser galardonada con un Premio Nobel de Física en 1903, fue también la primera y hasta ahora única persona en obtener dos premios en dos disciplinas científicas, al recoger en 1911 el de química, en ambos casos por su trabajo sobre la radiactividad. 53 mujeres en total han recibido un Premio Nobel entre 1901 y 2019.

Las mujeres han hecho importantes contribuciones a la ciencia desde hace mucho tiempo. En civilizaciones antiguas, algunas mujeres se dedicaban a la medicina y al estudio de la naturaleza. También participaron en la alquimia en los primeros siglos después de Cristo.

Durante la Edad Media, los conventos ofrecieron oportunidades de educación a las mujeres, permitiéndoles participar en estudios académicos. Sin embargo, cuando se fundaron las primeras universidades en el siglo XI, las mujeres fueron excluidas en su mayoría. En la Edad Moderna, la botánica fue una ciencia donde las mujeres hicieron muchas aportaciones. En Italia, Laura Bassi fue la primera mujer en obtener una cátedra en una disciplina científica en el siglo XVIII.

En el siglo XX, hubo un gran cambio. Más mujeres pudieron estudiar en universidades y dedicarse a la ciencia de forma profesional. Marie Curie fue una figura muy importante, siendo la primera mujer en ganar un Premio Nobel de Física en 1903, y la única persona en ganar dos premios Nobel en dos ciencias diferentes (Física y química) por su trabajo sobre la radiactividad. Entre 1901 y 2019, 53 mujeres han recibido un Premio Nobel.

Sociedades científicas

Una sociedad científica es una asociación de profesionales, investigadores, especialistas o eruditos de una rama del conocimiento o de las ciencias en general, que les permite reunirse, exponer los resultados de sus investigaciones, confrontarlos con los de sus colegas o especialistas de los mismos dominios del conocimiento, y difundir sus trabajos a través de publicaciones especializadas. La membresía puede estar abierta a todos, puede requerir la posesión de alguna calificación o puede ser un honor conferido por elección.

La mayoría de las sociedades científicas son organizaciones sin ánimos de lucro, y muchas son asociaciones profesionales. Sus actividades suelen incluir la celebración de conferencias periódicas para la presentación y discusión de nuevos resultados de investigación y la publicación o patrocinio de revistas académicas en su disciplina. Algunos también actúan como organismos profesionales, regulando las actividades de sus miembros en el interés público o el interés colectivo de los miembros.

Una sociedad científica es un grupo de profesionales e investigadores que trabajan en un mismo campo de la ciencia. Estas asociaciones les permiten reunirse, compartir los resultados de sus investigaciones y debatir con otros expertos. También publican revistas especializadas para difundir el conocimiento.

La mayoría de estas sociedades no buscan ganar dinero. Organizan conferencias donde se presentan nuevos descubrimientos y apoyan la publicación de revistas académicas. Algunas también ayudan a establecer las reglas para la práctica de su profesión.

La ciencia en la sociedad

Divulgación científica: Compartiendo el conocimiento

La divulgación científica es el conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico a la sociedad, es decir, todas aquellas labores que llevan a cabo el conocimiento científico a las personas interesadas en entender o informarse sobre ese tipo de conocimiento. La divulgación pone su interés no solo en los descubrimientos científicos del momento (por ejemplo, la determinación de la masa del neutrino), sino también en teorías más o menos bien establecidas o aceptadas socialmente (por ejemplo, la teoría de la evolución) o incluso en campos enteros del conocimiento científico.

Mientras que el periodismo científico se centra en desarrollos científicos recientes, la divulgación científica es más amplia, más general.

La divulgación científica es el trabajo de hacer que el conocimiento científico sea fácil de entender para todas las personas. Su objetivo es que la sociedad pueda informarse sobre los descubrimientos y las teorías científicas, como la evolución biológica.

A diferencia del periodismo científico, que se enfoca en las noticias más recientes, la divulgación científica abarca temas más amplios y generales de la ciencia.

La ciencia y el público

La conciencia pública de la ciencia, comprensión pública de la ciencia, o más recientemente, compromiso público con la ciencia y la tecnología, son términos relacionados con las actitudes, comportamientos, opiniones y actividades que comprenden las relaciones entre el público o la sociedad lega en su conjunto, el conocimiento científico y su organización. Es un enfoque relativamente nuevo para la tarea de explorar la multitud de relaciones y vínculos que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen entre el público en general. Si bien el trabajo anterior en la disciplina se había centrado en aumentar el conocimiento público de los temas científicos, en línea con el modelo de déficit de información de la comunicación científica, el descrédito de este modelo ha llevado a un mayor énfasis en cómo el público elige usar el conocimiento científico y en el desarrollo de interfaces para mediar entre la comprensión experta y lega de un problema.

La conciencia pública de la ciencia se refiere a cómo la sociedad en general entiende y se relaciona con el conocimiento científico y la tecnología. Es un campo que estudia cómo las personas usan la información científica y cómo se puede mejorar la comunicación entre los expertos y el público.

Estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad

Los estudios sociales sobre ciencia y tecnología abarcan un campo interdisciplinario de estudios sobre los efectos culturales, éticos y políticos del conocimiento científico y la innovación tecnológica. Colocan el énfasis en la interpretación sobre las utilidades, apropiaciones e impactos en la vida cotidiana de las personas, con el objetivo de romper las antiguas barreras de investigación científico-técnica.

En las regiones de habla hispana, este tipo de inquietudes y de reflexiones han llegado con el nombre común de estudios de/sobre Ciencia, Tecnología, y Sociedad (abreviado CTS), lo que en las regiones de habla inglesa se conoce como Science and Technology Studies (Estudios de Ciencia y Tecnología) o Science, Technology and Society (Ciencia, Tecnología y Sociedad), ambas con el acrónimo STS. En las regiones de lengua hispana, la multidisciplinariedad en CTS incluye desde el principio los ámbitos de la sociología, la filosofía, la historia y la antropología, así como incorpora desde sus orígenes en los movimientos en defensa de los derechos humanos, el movimiento feminista, las corrientes medioambientalistas, pacifistas y los primeros grupos de LGBT surgidos sobre todo tras la guerra del Vietnam. Por sus orígenes y naturaleza vemos cierto paralelismo entre este campo y otros tipos de estudios culturales.

Los Estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS) son un campo de estudio que analiza cómo el conocimiento científico y la innovación tecnológica afectan a la cultura, la ética y la sociedad. Se enfocan en cómo las personas usan y se apropian de la ciencia y la tecnología en su vida diaria.

Estos estudios combinan diferentes áreas como la sociología, la filosofía, la historia y la antropología. También consideran cómo los movimientos sociales, como los que defienden los derechos humanos o el medioambientalismo, se relacionan con la ciencia y la tecnología.

|

Véase también

En inglés: Science Facts for Kids

En inglés: Science Facts for Kids

- Anticiencia.

- Ciencia ficción.

- Cientificismo.

- Evidencia empírica.

- Financiamiento de la ciencia.

- Materialismo.

- Metaciencia.

- Política científica.

- Pseudociencia.

- Tecnociencia.

- Tecnología.