Golpe de Estado en España de julio de 1936 para niños

Datos para niños Golpe de Estado de julio de 1936 |

||||

|---|---|---|---|---|

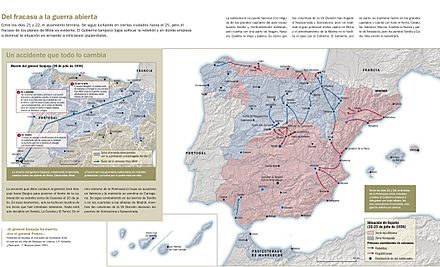

Situación de España hacia el 25 de julio de 1936.

|

||||

| Contexto del acontecimiento | ||||

| Fecha | 17-23 de julio de 1936 | |||

| Sitio | España | |||

| Impulsores | Emilio Mola José Sanjurjo † Gonzalo Queipo de Llano Miguel Cabanellas Francisco Franco Manuel Goded Joaquín Fanjul |

|||

| Motivos | Descontento del ejército, revolución obrera, conflictividad agraria, persecución religiosa, conflictividad social, nacionalismos periféricos | |||

| Influencias ideológicas de los impulsores | Nacionalismo español, nacionalcatolicismo, fascismo, nacionalsindicalismo, conservadurismo, tradicionalismo, monarquismo, anticomunismo, antisemitismo, antimasonería | |||

| Gobierno previo | ||||

| Gobernante | Manuel Azaña | |||

| Forma de gobierno | República parlamentaria | |||

| Gobierno resultante | ||||

| Gobernante | Zona republicana: Manuel Azaña Zona sublevada: Miguel Cabanellas |

|||

| Forma de gobierno | Zona republicana: república parlamentaria Zona sublevada: dictadura militar |

|||

|

||||

El golpe de Estado en España de julio de 1936 fue un intento de sublevación militar contra el Gobierno de la Segunda República. Este gobierno había sido elegido en las elecciones de febrero de 1936. El levantamiento comenzó en Ceuta, Melilla, Tetuán y las islas Canarias. Luego se extendió a la Península. Su fracaso en algunas zonas llevó a una guerra civil. Al final de la guerra, se estableció una dictadura que duró hasta 1975.

Contenido

- ¿Qué llevó al golpe de Estado de 1936?

- Los días clave: 12 y 13 de julio de 1936

- El levantamiento en el norte de África y Canarias (17-18 de julio)

- El levantamiento en la España peninsular y Baleares (18-21 de julio)

- Sevilla: un punto clave

- El resto de Andalucía

- Castilla La Vieja y León: el éxito del levantamiento

- Galicia: la división de la región

- Navarra, el País Vasco y Logroño: el apoyo carlista

- Santander y Asturias: la resistencia obrera

- Aragón: la división de la región

- Madrid: el fracaso del golpe

- Castilla La Nueva y Extremadura

- Cataluña y Baleares

- Valencia y Murcia

- El levantamiento en la Armada

- La reacción del gobierno republicano

- La división de España en dos zonas

- La justificación del levantamiento por los sublevados

- Véase también

¿Qué llevó al golpe de Estado de 1936?

La situación política antes del golpe

Las elecciones de febrero de 1936 mostraron una gran división política en España. Esta división había comenzado con la Revolución de 1934, que no tuvo éxito. Los partidos de izquierda se unieron en una coalición llamada Frente Popular. Incluía desde la Unión Republicana hasta el PCE.

Frente a ellos, la mayoría de los partidos de derecha formaron el Frente Nacional Contrarrevolucionario. El Frente Popular ganó la mayoría en el Parlamento. Sin embargo, los partidos de derecha protestaron por los resultados.

Después de las elecciones, hubo muchas huelgas y conflictos. Grupos de falangistas y grupos de izquierda se enfrentaron. Algunos historiadores dicen que la agitación social y la violencia política aumentaron. Sin embargo, otros historiadores creen que la situación no era tan grave como para justificar un levantamiento militar.

Una de las razones que se dieron para el golpe fue evitar una supuesta "revolución bolchevique". Pero los historiadores han demostrado que esta revolución no existía. Los que se levantaron buscaban defender las ideas de las clases más poderosas. Querían detener los cambios sociales que el Frente Popular estaba impulsando.

Un evento importante antes del golpe fue el asesinato de José Calvo Sotelo. Él era un líder de la oposición. Fue asesinado el 13 de julio de 1936. Este hecho impactó mucho a los sectores conservadores y a los militares. Muchos militares que dudaban se unieron al levantamiento después de esto.

¿Cómo se planeó el levantamiento militar?

Desde que el Frente Popular ganó las elecciones, algunos militares y monárquicos empezaron a planear un levantamiento. Ya había habido un intento de golpe en 1932, liderado por el general Sanjurjo. Este intento fracasó y Sanjurjo fue capturado. Después fue perdonado y se fue a Portugal, desde donde siguió conspirando.

En 1934, algunos monárquicos y carlistas consiguieron el apoyo de Mussolini en Italia. Mussolini prometió dinero y armas para un posible golpe que restaurara la monarquía en España.

En 1935, José María Gil-Robles, líder de la CEDA, fue ministro de Guerra. Nombró a generales de derecha en puestos clave. Por ejemplo, Francisco Franco fue jefe del Estado Mayor. En enero de 1936, se convocaron nuevas elecciones para el 16 de febrero. Varios generales acordaron levantarse si el Frente Popular ganaba.

Primer intento de frenar al Frente Popular

Cuando se supo que el Frente Popular había ganado, hubo un primer intento de detener la entrega del poder. José María Gil-Robles intentó que el presidente del Gobierno en funciones, Manuel Portela Valladares, declarara el "estado de guerra". Esto habría puesto el poder en manos de los militares.

El general Franco también intentó dar órdenes para declarar el estado de guerra. Pero el presidente del Gobierno y el ministro de Guerra no lo autorizaron. El director de la Guardia Civil, Sebastián Pozas, y el jefe de policía, Miguel Núñez de Prado, se mantuvieron leales a la República. Al final, Franco no vio la situación lista y se echó atrás.

Como resultado, el presidente del Gobierno renunció. Manuel Azaña, líder del Frente Popular, formó un nuevo gobierno el 19 de febrero. Una de sus primeras decisiones fue alejar a los generales que no eran leales. Por ejemplo, el general Goded fue a Baleares, el general Franco a Canarias y el general Mola a Pamplona. Pero estos traslados no detuvieron la conspiración.

El inicio de la conspiración militar

La conspiración militar para derrocar al Gobierno de Azaña comenzó el 19 de febrero de 1936. Se basó en planes anteriores que habían surgido tras el fracaso del levantamiento de Sanjurjo en 1932.

El 8 de marzo de 1936, varios generales se reunieron en Madrid. Acordaron organizar un "levantamiento militar" para derrocar al Gobierno del Frente Popular. Querían "restablecer el orden" y el prestigio de España. Decidieron que el general Sanjurjo, que estaba exiliado, sería el jefe de la Junta Militar. El general Ángel Rodríguez del Barrio sería el coordinador en España.

No se pusieron de acuerdo sobre el tipo de gobierno que establecerían. Pero usarían la organización secreta UME para el golpe. Fijaron la fecha para el 20 de abril, pero tuvieron que posponerla por sospechas del Gobierno.

El general Gonzalo Queipo de Llano, que también conspiraba, se unió a Mola. La coordinación del golpe pasó al general Mola, por decisión de Sanjurjo.

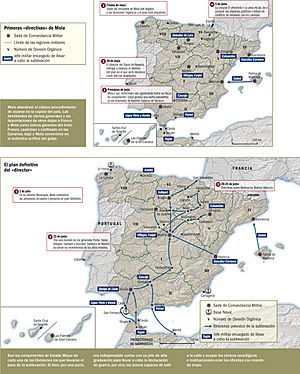

Mola, el "Director" del plan

El general Mola usó el nombre clave de "el Director". Con él al mando, la conspiración se organizó mejor. Mola se apoyó en militares "africanistas" y en la UME. Esta organización fue clave para conseguir el apoyo de oficiales de rango medio.

Mola escribió varias "Instrucciones reservadas" para planear el golpe. En la primera, el 25 de abril, ya hablaba de una represión violenta. Quería encarcelar a los líderes de partidos y sindicatos que no apoyaran el movimiento. También quería aplicar "castigos ejemplares" para evitar rebeliones.

En la instrucción número 5, del 20 de junio, Mola insistió en la violencia extrema. Esta vez, contra los militares que no se unieran al levantamiento.

Mola logró que otros generales se unieran, como Miguel Cabanellas. También consiguió el apoyo de muchas guarniciones militares. Sin embargo, tenía dudas sobre el éxito del golpe en Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia.

El problema era que los militares no contaban con todo el Ejército. Tampoco tenían el apoyo del presidente de la República, Manuel Azaña. Además, las organizaciones obreras y campesinas no se quedarían pasivas. Por estas razones, la fecha del golpe se retrasó varias veces. Mola buscó el apoyo de grupos como los requetés (carlistas) y los falangistas.

Mola negoció con los carlistas para que sus milicias se unieran. Al principio, Mola no aceptaba sus condiciones, pero el 11 de julio, Sanjurjo las aceptó. El 14 de julio, los carlistas anunciaron su apoyo. José Calvo Sotelo y su partido también se unieron al plan.

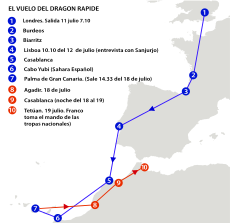

Mientras tanto, se alquiló un avión para que Franco pudiera ir de Canarias a Marruecos. Allí tomaría el mando del Ejército de África. El empresario Juan March dio dinero para esto. El avión, un de Havilland D.H.89 Dragon Rapide, salió de Inglaterra el 11 de julio y llegó a Gran Canaria el 15.

¿Qué hizo el Gobierno ante la conspiración?

El Gobierno de Manuel Azaña y luego el de Casares Quiroga recibieron muchas noticias sobre la conspiración. Pero no actuaron con más fuerza. Creían que el Ejército no tenía capacidad para un levantamiento serio. Pensaban que tenían controlados a los líderes y que sería fácil detener cualquier rebelión.

El director general de Seguridad, José Alonso Mallol, instaló escuchas telefónicas. En mayo, ya tenía una lista de 500 implicados. Se la entregó a Azaña y Casares Quiroga, recomendando su detención. Pero no hicieron nada, y los preparativos continuaron.

El 3 de junio, Alonso Mallol visitó Pamplona para registrar y descubrir la conspiración de Mola. Pero los conspiradores fueron avisados y el registro no encontró nada.

El plan militar del levantamiento

Mola no hizo un solo plan para toda España. Diseñó cuatro tipos de planes, según si había militares y si estos apoyaban el levantamiento.

El plan general de Mola era que todas las guarniciones se levantaran poco a poco. Empezarían por el Ejército de África. Se esperaba que en Madrid el golpe fuera difícil. Por eso, una columna de Mola iría desde el norte para apoyar el levantamiento en la capital.

Si todo fallaba, el general Franco, después de levantar Canarias, iría a Marruecos. Allí tomaría el mando de las tropas coloniales. Cruzaría el estrecho de Gibraltar y avanzaría sobre Madrid desde el sur.

Mola fijó el 10 de julio como fecha, pero se descubrieron documentos con la fecha y la contraseña "Covadonga". Así que se cambió al 17 de julio.

Las instrucciones de Mola decían que el levantamiento en Marruecos empezaría el 17 de julio a las 5 de la tarde. En la Península, en algunos lugares empezaría el 18, y en otros, el 19. La noticia del levantamiento en Marruecos causó confusión.

Según el plan de Mola, una vez controlada Madrid, los golpistas quitarían al presidente y al Gobierno. Disolverían el Parlamento y los tribunales. Suspenderían la Constitución. Detendrían y juzgarían a los líderes de izquierda y a los militares que no se unieran. Luego, formarían un Directorio militar liderado por el general Sanjurjo.

El objetivo era establecer una dictadura militar, como la de Primo de Rivera. Mola dejó claro que el levantamiento no tenía un objetivo político específico. Quería que fuera un movimiento "neutral" para restablecer el orden.

Los militares y los partidos que los apoyaban (fascistas, monárquicos, carlistas) tenían ideas políticas diferentes. Pero todos querían un gobierno no democrático. El objetivo principal era detener los cambios sociales.

El dinero para el golpe lo dio principalmente el banquero Juan March. Puso a disposición de Mola una gran suma de dinero. También pagó el alquiler del avión que llevó a Franco a Marruecos.

Los días clave: 12 y 13 de julio de 1936

A principios de julio de 1936, el plan del golpe militar estaba casi listo. El asesinato de José Calvo Sotelo, líder monárquico, en la madrugada del 13 de julio de 1936, causó un gran impacto. Muchos militares que dudaban se unieron al levantamiento después de conocer su muerte.

El 12 de julio, el teniente de la Guardia de Asalto José Castillo fue asesinado en Madrid. Castillo era conocido por no haber actuado contra los rebeldes en 1934. Era miembro de un grupo militar republicano y enseñaba a milicias socialistas. Su asesinato fue una venganza.

En el cuartel de la Guardia de Asalto, los compañeros de Castillo se sintieron muy afectados. Algunos decidieron detener a personas que consideraban "enemigos del gobierno". Un grupo de guardias y milicianos socialistas, liderados por el capitán Fernando Condés, salió a detener a un falangista. Al no encontrarlo, fueron a casa de José Calvo Sotelo.

Calvo Sotelo se negó al principio, pero aceptó ir con ellos al ver la identificación de Condés. Eran las tres y media de la madrugada. Durante el viaje, Luis Cuenca Estevas, un civil de las milicias socialistas, le disparó dos veces en la nuca. Poco después, abandonaron el cuerpo cerca de un cementerio.

Las organizaciones obreras del Frente Popular, socialistas y comunistas, se reunieron. Decidieron apoyar al gobierno y defender la República si había un golpe. No condenaron el asesinato de Calvo Sotelo en su comunicado.

En el entierro de Calvo Sotelo, el líder monárquico Antonio Goicoechea juró "vengar su muerte y salvar a España". El líder de la CEDA, José María Gil-Robles, acusó al gobierno de ser "moralmente responsable" del crimen.

El asesinato de Calvo Sotelo aceleró el apoyo de carlistas y de la CEDA al levantamiento. También convenció a los militares que dudaban. Mola decidió aprovechar la conmoción y adelantó la fecha del levantamiento. La muerte de Calvo Sotelo no causó el golpe, pero aumentó la determinación de los conspiradores.

El 17 de julio, un mensaje clave de Mola recordó la orden de empezar el levantamiento a las 5 de la tarde en Marruecos. Sin embargo, algunos historiadores dicen que la fecha original era el 18 de julio. El levantamiento se adelantó en Melilla porque los conspiradores tuvieron que actuar para evitar ser detenidos.

Algunos líderes conservadores fueron avisados del golpe y se les recomendó salir de Madrid. Alejandro Lerroux se fue a Portugal y apoyó el golpe. Otros, como Melquiades Álvarez, se quedaron y perdieron la vida.

El levantamiento en el norte de África y Canarias (17-18 de julio)

El 13 de julio, el teniente coronel Yagüe, líder de la conspiración en el Protectorado español de Marruecos, informó a Mola que las tropas estarían listas el 16 de julio.

Melilla: el inicio del levantamiento

Hay diferentes versiones sobre la fecha exacta del inicio del levantamiento en Melilla. Algunos dicen que Mola ordenó el 17 de julio a las 5 de la tarde. Otros, que la fecha era el 18 de julio, pero se adelantó para evitar detenciones.

El 16 de julio, el comandante Joaquín Ríos Capapé salió con su unidad sin permiso y tomó Villa Sanjurjo.

Pero el inicio de la Guerra civil española se considera en Melilla. La mañana del 17 de julio de 1936, oficiales conspiradores se reunieron para ultimar planes. Un líder de Falange informó al general Romerales sobre la conspiración.

Por la tarde, los oficiales golpistas estaban reunidos con armas. Un grupo de guardias de asalto los rodeó. El coronel Darío Gazapo intentó impedir el registro, pero el general Romerales le ordenó permitirlo.

Gazapo pidió ayuda a la Legión. Cuando llegaron, los guardias se rindieron. El coronel Seguí entró en el despacho de Romerales con pistola en mano y logró que el general se rindiera. Romerales fue asesinado después.

Los oficiales sublevados declararon el estado de guerra en nombre del general Franco. Ocuparon edificios públicos y detuvieron a líderes republicanos y de izquierda. Hubo pequeños enfrentamientos, pero la rebelión tomó por sorpresa a los trabajadores, que no tenían armas. Se impuso la ley marcial.

En la Base Aeronaval El Atalayón, el capitán Leret Ruiz resistió varias horas. Se quedó sin munición y fue capturado. Fue asesinado inmediatamente. Se le considera el primer oficial leal a la República asesinado por los sublevados.

Después de controlar Melilla, el coronel Luis Soláns Labedán envió un telegrama a Franco en Canarias, informándole del éxito. El modelo de rebelión de Melilla se siguió en el resto del Protectorado de Marruecos y luego en España.

Tetuán, Ceuta y Larache: la extensión del levantamiento

Una vez Melilla estuvo controlada, el coronel Seguí contactó con los líderes de la conspiración en Tetuán y Ceuta. También telegrafió a Franco. Los líderes de Tetuán y Ceuta actuaron 12 horas antes de lo previsto.

El general Agustín Gómez Morato, comandante del Ejército de África, voló a Melilla, pero fue arrestado al bajar del avión. En Tetuán, los tenientes coroneles Asensio, Beigbeder y Saénz de Buruaga ya se habían levantado.

Sáenz de Buruaga exigió la dimisión del alto comisario Álvarez Buylla, quien se negó y llamó a Casares Quiroga. El alto comisario quedó encerrado en su casa. El aeródromo de Sania Ramel también se mantuvo leal por un tiempo.

El coronel Beigbeder informó al jalifa Muley Hassan y al gran visir de Tetuán, obteniendo su apoyo. Muley Hassan, que era una figura simbólica, pronto envió voluntarios marroquíes.

En Ceuta, el teniente coronel Juan Yagüe tomó la ciudad fácilmente el 17 de julio por la noche. En Larache, el levantamiento fue el 18 de julio por la madrugada y hubo una lucha intensa. Dos oficiales rebeldes y cinco guardias leales perdieron la vida. Al amanecer, Larache estaba en manos de los rebeldes.

En Tetuán, el comandante De la Puente Bahamonde rindió el aeródromo, inutilizando los aviones. La aviación republicana bombardeó Tetuán y otras ciudades. Al atardecer del 18 de julio, toda resistencia republicana en el Protectorado había terminado.

Canarias: el papel de Franco

El 15 de julio, el general Franco, comandante general de Canarias, supo que el avión para llevarlo a Marruecos ya estaba en Gran Canaria. Se trasladó allí el 17 de julio por la madrugada, sin levantar sospechas, con el pretexto de asistir al entierro del general Amado Balmes. Algunos historiadores han sugerido que la muerte de Balmes no fue un accidente.

El 17 de julio, Franco supo que el levantamiento en el Protectorado había comenzado. Horas antes, su esposa e hija habían embarcado hacia Lisboa.

A primeras horas del 18 de julio, Franco proclamó el estado de guerra en Canarias. Los edificios oficiales fueron tomados y los gobernadores civiles detenidos. En Las Palmas, hubo una huelga general, pero los militares impidieron que los obreros llegaran al Gobierno civil. En Santa Cruz de Tenerife, la resistencia obrera fue mayor.

Ese mismo día, Radio Club Tenerife y Radio Las Palmas emitieron un manifiesto de Franco justificando el levantamiento. A mediodía, Canarias estaba bajo control de los sublevados.

El 18 de julio por la tarde, el Dragon Rapide despegó de Gando hacia Casablanca. Franco llegó a Tetuán el 19 de julio por la mañana.

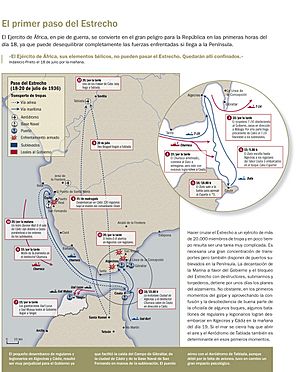

El bloqueo del estrecho de Gibraltar

Cuando el gobierno republicano supo del levantamiento en Marruecos el 17 de julio, ordenó a la aviación y a la marina bombardear las posiciones rebeldes. También ordenó bloquear el estrecho de Gibraltar para impedir el paso de tropas coloniales a la península.

Gracias a que las tripulaciones de los barcos se rebelaron contra sus oficiales, que apoyaban el golpe, los sublevados no pudieron usar inicialmente el Ejército de África. Este ejército estaba formado por la Legión Extranjera y los regulares (tropas marroquíes).

Aviones comerciales fueron adaptados para bombardear Melilla, Ceuta, Larache y Tetuán el 17 y 18 de julio. En Tetuán, las bombas cayeron cerca de la mezquita, causando víctimas y enfadando a los marroquíes.

La Marina de Guerra también bombardeó estas posiciones. El 20 o 21 de julio, el destructor Sánchez Barcáiztegui bombardeó Ceuta. Otros barcos también bombardearon Algeciras y La Línea de la Concepción.

El levantamiento en la España peninsular y Baleares (18-21 de julio)

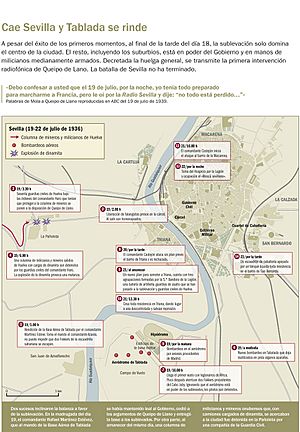

Sevilla: un punto clave

El 18 de julio por la tarde, parte de la guarnición de Sevilla se levantó. Los rebeldes sevillanos arrestaron al general José Fernández de Villa-Abrille y pusieron en su lugar al general Gonzalo Queipo de Llano. Rápidamente tomaron el control de los regimientos y lugares estratégicos. Solo la Guardia de Asalto y la Base Aérea de Tablada se mantuvieron leales.

Los sublevados atacaron el Gobierno Civil, que resistió con fuerza. Solo con artillería lograron que el gobernador se rindiera. Otras guarniciones de Andalucía se levantaron siguiendo la señal de Queipo de Llano. El golpe triunfó en Córdoba y provincia de Cádiz, pero fracasó en Málaga.

Milicianos de izquierda levantaron barricadas en barrios populares de Sevilla. El Gobierno envió refuerzos desde provincia de Huelva, pero el jefe de los guardias se unió a los sublevados y emboscó a los mineros. Los sublevados recibieron refuerzos de la Legión y Regulares.

El 20 de julio, los golpistas atacaron Triana, pero fueron rechazados. Al día siguiente, una nueva ofensiva tomó Triana. El 22, los golpistas tomaron otros barrios. Durante estos combates, muchos combatientes y civiles perdieron la vida. Sevilla se convirtió en una base principal para los sublevados.

El resto de Andalucía

En Andalucía, el golpe triunfó en Sevilla, Cádiz, Huelva y parte de Córdoba. Fracasó en Málaga, Almería y Jaén, que permanecieron leales a la República. El control de Andalucía occidental fue vital para los sublevados.

En Huelva, el golpe dependía de la Guardia Civil. Cuando se envió una columna de ayuda a Sevilla, su jefe se unió a los sublevados. La ciudad de Huelva fue tomada el 29 de julio.

En Cádiz, el general López-Pinto inició la rebelión el 18 de julio. El general José Enrique Varela, desterrado en Cádiz, tomó el mando. Bloquearon la ciudad y tomaron la radio. El gobernador civil se rindió el 19 de julio, tras la llegada de tropas de Regulares desde Ceuta.

En Córdoba, el coronel Ciriaco Cascajo proclamó el estado de guerra el 18 de julio. Con apoyo de la Guardia Civil, tomó el Gobierno Civil. La ciudad quedó bajo control sublevado, pero gran parte de la provincia siguió leal.

En Granada, el gobernador militar Miguel Campins se mantuvo leal. Pero el 20 de julio, oficiales sublevados lo obligaron a declarar el estado de guerra. Tomaron el centro de la ciudad y detuvieron al gobernador civil y al general Campins. Los obreros resistieron en el barrio del Albaicín durante varios días.

En Almería, el intento de levantamiento el 21 de julio fracasó. Las fuerzas de seguridad se mantuvieron leales, y las organizaciones obreras recibieron armas. La llegada de un destructor republicano al puerto fue clave.

En Jaén, el golpe dependía de la Guardia Civil. Su jefe se mantuvo leal, pero otros intentaron sublevarse sin éxito. Un grupo de guardias civiles se refugió en el Santuario de la Virgen de la Cabeza y resistió hasta mayo de 1937.

En Málaga, el capitán Huelin intentó el levantamiento el 18 de julio. Pero la Guardia de Asalto y los Carabineros no se unieron. Hubo una insurrección obrera, y los militares sublevados fueron detenidos.

Castilla La Vieja y León: el éxito del levantamiento

En Valladolid, el general Andrés Saliquet tomó el mando de la VII División Orgánica el 18 de julio. Declaró el estado de guerra y las fuerzas militares ocuparon la ciudad. Hubo una fuerte represión contra las organizaciones republicanas y obreras.

El resto de las capitales de la VII División Orgánica también declararon el estado de guerra el 19 de julio. En Segovia, Ávila y Zamora, el golpe triunfó rápidamente. En Salamanca, hubo resistencia inicial, pero luego una fuerte represión.

En León, los militares esperaron a que una columna de mineros asturianos se fuera a Madrid. Luego, el 20 de julio, declararon el estado de guerra y controlaron la ciudad.

En Burgos, el general Domingo Batet Mestres fue detenido por su jefe de Estado Mayor, que apoyaba la sublevación. Batet fue asesinado meses después por su lealtad a la República. Castilla y León se convirtió en el territorio más grande controlado por los sublevados.

El general Emilio Mola, "el Director", se hizo cargo de la VI División Orgánica desde Pamplona. Proclamó el estado de guerra y dio órdenes muy estrictas. Se prohibía abandonar el trabajo, formar grupos de más de tres personas en la calle y se castigaría con la pena de muerte a quienes impidieran el abastecimiento.

Galicia: la división de la región

Galicia, junto con León, formaba la VIII División Orgánica. Su general, Enrique Salcedo Molinuevo, dudó en unirse al levantamiento. El 20 de julio, su jefe de Estado Mayor lo detuvo y tomó el control. El gobernador civil de La Coruña y otras doscientas personas fueron detenidas y asesinadas.

La mayor oposición al golpe fue en la base naval de Ferrol. La marinería tomó el control de la base el 19 de julio, pero no del arsenal. El 21 de julio, los marineros se rindieron ante el ataque del ejército. El contralmirante Azarola, jefe de la base, fue asesinado por su lealtad.

En Vigo, el Ayuntamiento y milicias locales intentaron defender la ciudad, pero los sublevados vencieron. En Santiago de Compostela, Orense y Lugo, el golpe triunfó fácilmente.

El centro del levantamiento en la VI División Orgánica fue Pamplona y Navarra, donde estaba el general Mola. La rebelión comenzó el 19 de julio por la mañana. Mola proclamó el estado de guerra por radio. Las milicias carlistas requetés se reunieron en la plaza del Castillo.

En toda Navarra, el levantamiento triunfó sin oposición. Esto fue gracias a los requetés, que se habían preparado militarmente desde 1932. La sublevación comenzó con el asesinato del comandante de la Guardia Civil José Rodríguez Medel, quien se negó a unirse. El 19 de julio, líderes políticos y sindicales republicanos fueron detenidos y asesinados.

En San Sebastián, la situación fue incierta. El 21 de julio, la guarnición intentó levantarse, pero las fuerzas leales y las milicias obreras organizaron la resistencia. Los militares sublevados se hicieron fuertes en el Hotel María Cristina y en el cuartel de Loyola. El País Vasco quedó dividido: Guipúzcoa y Vizcaya leales, y Álava y Navarra sublevadas.

En Logroño, los militares sublevados proclamaron el estado de guerra el 19 de julio. Al día siguiente, una columna de Pamplona llegó para reprimir a las organizaciones republicanas y obreras.

Santander y Asturias: la resistencia obrera

En Santander, la falta de órdenes claras y la descoordinación hicieron que el levantamiento fracasara sin disparos.

En Asturias, el coronel Antonio Aranda, que apoyaba el levantamiento, engañó a las organizaciones obreras. Les hizo creer que era leal y les convenció para enviar una columna de mineros a Madrid, sin darles armas. Aprovechando la salida de estas fuerzas, Aranda se hizo fuerte en Oviedo y proclamó el estado de guerra. Así comenzó el sitio de Oviedo.

En Gijón, el Regimiento de Infantería Simancas se levantó, pero la Guardia Civil y la Guardia de Asalto dudaron. Las fuerzas rebeldes se refugiaron en el cuartel, que fue sitiado por las fuerzas leales.

Aragón: la división de la región

El general Miguel Cabanellas, jefe de la V División Orgánica en Zaragoza, estaba comprometido con el levantamiento. El gobierno intentó relevarlo, pero su enviado fue detenido y asesinado.

El 18 de julio, Cabanellas ordenó la detención de muchos líderes republicanos y obreros. El 19 de julio, proclamó el estado de guerra. Las armas que el gobierno había ordenado entregar a los sindicatos fueron enviadas a Pamplona para armar a los requetés. El 20 de julio, se convocó una huelga general en Zaragoza.

Solo Jaca ofreció resistencia al golpe. Huesca y Teruel cayeron bajo control sublevado. Aragón quedó dividida: una parte occidental sublevada y una oriental leal a la República.

Madrid: el fracaso del golpe

Madrid tenía una gran concentración de fuerzas militares. La sublevación en Marruecos se conoció el 17 de julio. El 18, llegaron noticias de levantamientos en la península. Esto movilizó a las organizaciones obreras. Se formaron batallones de milicias voluntarias.

Las organizaciones obreras exigieron armas al gobierno. Los gobiernos de Casares Quiroga y Diego Martínez Barrio se negaron. Finalmente, el gobierno de José Giral accedió a dar armas al "pueblo". UGT y CNT declararon la huelga general.

El 19 de julio, comenzaron los disparos en Madrid. Grupos de obreros armados controlaban las calles. El reparto de armas comenzó. Muchos fusiles no tenían cerrojo, que se guardaban en el Cuartel de la Montaña. El coronel al mando se negó a entregarlos, lo que marcó el inicio del levantamiento en Madrid.

El plan de Mola para Madrid era que los cuarteles de la periferia se levantaran y convergieran en el centro. Pero la situación era caótica. El general Joaquín Fanjul se dirigió al Cuartel de la Montaña y declaró el estado de guerra.

El 19 de julio, muchos civiles y militares partidarios del levantamiento se reunieron en el Cuartel de la Montaña. El 20 de julio, los rebeldes intentaron salir, pero las fuerzas leales los tenían rodeados. Fue un error fatal encerrarse allí.

Las fuerzas gubernamentales, con apoyo de aviación y artillería, asaltaron el cuartel. Los sitiados se rindieron, pero grupos de civiles armados irrumpieron y causaron una matanza. El general Fanjul fue capturado, juzgado y asesinado. Las armas del cuartel fueron repartidas entre las organizaciones obreras.

El resto de los cuarteles de Madrid no se levantaron. El intento de levantamiento en la base aérea de Getafe fue aplastado. Los cuarteles de Carabanchel se mantuvieron leales.

Castilla La Nueva y Extremadura

En Toledo, el coronel José Moscardó se levantó el 21 de julio y controló la ciudad. Pero una columna leal de Madrid llegó y obligó a los militares sublevados a encerrarse en el Alcázar de Toledo. El asedio del Alcázar de Toledo duró hasta el 29 de septiembre. Este episodio se convirtió en un símbolo para los sublevados.

En Guadalajara, el levantamiento triunfó inicialmente, pero las tropas leales de Madrid tomaron la ciudad.

En Cuenca y Ciudad Real, el levantamiento fue sofocado fácilmente.

Extremadura quedó dividida. La mayor parte de Cáceres cayó en manos de los sublevados. En Badajoz, la brigada de infantería no se levantó. Aunque hubo un intento de levantamiento de la Guardia Civil, fue derrotado. Sin embargo, una semana después, las tropas sublevadas tomaron la ciudad, lo que llevó a una gran matanza.

Cataluña y Baleares

En Barcelona, los primeros movimientos de tropas sublevadas fueron el 19 de julio por la madrugada. Querían converger en el centro de la ciudad.

Pero los militares leales a la Generalidad de Cataluña habían preparado un plan. Hubo combates en las calles del centro. El edificio de la Universidad de Barcelona fue controlado por la Guardia Civil leal.

A media mañana, el general Goded, comandante de Baleares, llegó a Barcelona para tomar el mando. Por la tarde, las fuerzas leales atacaron el edificio de Capitanía General, donde estaba Goded. Los sublevados se rindieron, y Goded fue detenido. Por radio, Goded pidió a los militares sublevados que depusieran las armas.

La última resistencia en Barcelona fue el 20 de julio. Hubo represalias sangrientas contra los sublevados. Algunos oficiales detenidos se quitaron la vida.

En Lérida, el levantamiento fue sofocado por la Guardia Civil y milicias obreras. En Gerona, las tropas volvieron a los cuarteles al saber del fracaso en Barcelona. En otras ciudades catalanas, no hubo movimientos militares.

En las islas Baleares, el general Goded se aseguró de que Mallorca e Ibiza estuvieran bajo control sublevado. Menorca permaneció leal a la República.

Valencia y Murcia

En Valencia, el general Manuel González Carrasco debía liderar el levantamiento el 19 de julio. Pero tuvo dudas y no se presentó. Esto fue influido por la decisión de un líder político de derecha de apoyar al gobierno.

También influyó la gran movilización obrera y el despliegue de la guardia de asalto. La mayoría de los generales y coroneles eran leales al gobierno. La noticia de la rendición de Goded en Barcelona también fue clave.

El 20 de julio, las organizaciones obreras, UGT y CNT, crearon las Milicias Valencianas. Controlaron la ciudad y los cuarteles. Dos días después, se formó el Comité Ejecutivo Popular, que tomó el poder. El general González Carrasco huyó de Valencia.

El gobierno de José Giral envió a Diego Martínez Barrio a Valencia para restablecer la autoridad. Pero el Comité Ejecutivo Popular se negó a disolverse. Los milicianos tomaron los cuarteles por la fuerza.

En Castellón, el levantamiento no se produjo. En Alicante, el gobernador militar permitió el envío de una columna para combatir la insurrección. El general García Aldave fue juzgado y condenado a muerte, a pesar de no haberse levantado.

En la provincia de Murcia, el levantamiento también fracasó. En la base naval de Cartagena, el teniente de navío Antonio Ruiz lideró un movimiento contra los oficiales sublevados. Con apoyo de la marinería, abortó el golpe. Cartagena fue la única de las tres bases navales que permaneció leal.

En la ciudad de Murcia, la indecisión de las autoridades fue superada por la acción popular. El Cuartel de Artillería fue rodeado por obreros, lo que impidió el golpe. En Albacete, el levantamiento fue sofocado por columnas leales de Murcia y Alicante.

El levantamiento en la Armada

El general Mola había planeado que la Armada apoyara el golpe. Su misión sería controlar las bases navales de Ferrol y Cádiz, vigilar la costa norte y colaborar en el levantamiento de Marruecos.

Pero en algunos barcos, los radiotelegrafistas y suboficiales habían formado comités para vigilar a los oficiales. Estos comités tenían vínculos con la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA).

El 17 de julio por la tarde, se recibieron noticias del levantamiento en Marruecos. El radiotelegrafista Benjamín Balboa López, afiliado a la UMRA, informó directamente al ministro Giral. Se negó a obedecer la orden de comunicar el mensaje de Franco a las guarniciones y arrestó a su jefe. Balboa contactó con todos los barcos de la Armada y les animó a amotinarse.

El 18 de julio por la madrugada, el ministro de Marina, José Giral, ordenó a la flota ir al estrecho de Gibraltar. Debían bombardear las posiciones sublevadas en Marruecos e impedir el paso de tropas.

Algunos comandantes de destructores se unieron a los sublevados. Pero las tripulaciones de los destructores se amotinaron y arrestaron a sus oficiales. Esto fue clave para impedir que la Armada se uniera al golpe. Así se mantuvo el bloqueo en el estrecho.

En las bases navales de Cádiz y Ferrol, el levantamiento sí triunfó. En Cádiz, gracias a las tropas de regulares traídas de Ceuta. En Ferrol, la tripulación del crucero Almirante Cervera se amotinó, pero no pudo sacar el barco. Finalmente, el bombardeo de la aviación naval hizo que el barco se rindiera.

La reacción del gobierno republicano

Las primeras decisiones de Casares Quiroga

El presidente del gobierno Santiago Casares Quiroga supo del levantamiento en Melilla el 17 de julio por la tarde. El rumor se extendió por Madrid. Indalecio Prieto, del PSOE, exigió al gobierno que actuara con fuerza. La UGT y la CNT amenazaron con una huelga general si el levantamiento se confirmaba.

El 18 de julio por la mañana, la radio emitió un comunicado del Gobierno. Decía que el levantamiento estaba limitado a Marruecos y que nadie en la Península se había unido. Afirmaba que el Gobierno controlaba la situación.

El gobierno ordenó a la flota bloquear las ciudades sublevadas y bombardear Melilla y Tetuán. El objetivo era cortar el paso del estrecho de Gibraltar. La alerta de Balboa a los radiotelegrafistas fue clave para que la Armada no se uniera al golpe.

Casares Quiroga se comunicó con los gobernadores civiles. Les ordenó no repartir armas a los civiles. Se negó a dar armas a las organizaciones obreras. Creía que se podía sofocar la rebelión sin que el país "ardiera". Temía que dar armas llevara a una revolución social.

El breve gobierno de Diego Martínez Barrio

El 18 de julio por la tarde, llegaron noticias preocupantes de levantamientos en la península. Casares Quiroga dimitió. El presidente Azaña nombró a Diego Martínez Barrio para formar un gobierno de "concentración nacional". Quería unir a socialistas y republicanos conservadores.

Martínez Barrio intentó contactar con los jefes militares para convencerlos de no levantarse. Pero el general Cabanellas le dijo que Zaragoza se levantaría. El general Mola le dijo que ya era demasiado tarde. Mola se negó a cualquier acuerdo.

Martínez Barrio formó un gobierno solo con republicanos. Pero cuando se conoció la lista, hubo grandes manifestaciones en Madrid. La gente gritaba "¡Armas! ¡Armas!". Martínez Barrio también se negó a dar armas a las organizaciones obreras. Presentó su dimisión a Azaña el 19 de julio por la mañana.

El gobierno de José Giral y la entrega de armas

Tras el fracaso de Martínez Barrio, Azaña nombró a José Giral presidente del gobierno. Giral tomó una decisión muy importante: repartir armas a las organizaciones obreras. Esto calmó los ánimos en la capital.

Ese mismo día, se publicó un decreto que disolvía las unidades militares cuyos mandos se sublevaran. Esto significó la disolución del ejército, lo que luego afectaría a la República.

El nuevo gobierno justificó la entrega de armas diciendo que el pueblo apoyaba la defensa de la República.

Algunos historiadores creen que al entregar armas a civiles, el Estado republicano perdió el control. Esto permitió que comenzara una revolución social. Las organizaciones obreras salieron a la calle no solo para defender la República, sino para hacer la revolución.

Otros historiadores debaten si la entrega de armas fue un error. Algunos creen que si se hubieran entregado antes, el levantamiento no habría triunfado en algunos lugares. Otros dicen que la victoria o derrota dependió más de la actitud de los militares leales.

La división de España en dos zonas

No hay un acuerdo total sobre cuándo terminó el levantamiento y empezó la guerra. Pero lo cierto es que, tras el éxito en algunos lugares y el fracaso en otros, España quedó dividida en dos zonas: una controlada por los militares sublevados y otra fiel al gobierno republicano.

¿Cómo se dividió España?

El 22 de julio de 1936, los sublevados no habían logrado tomar Madrid ni grandes ciudades como Barcelona, Valencia o Bilbao. Pero sí dominaban Sevilla, Zaragoza, Valladolid y Córdoba. Controlaban casi la mitad del territorio español: Galicia, Castilla la Vieja, León, Álava, Navarra, gran parte de Cáceres y la mitad occidental de Aragón. También las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba y Cádiz, el protectorado marroquí y las islas Canarias y Baleares (excepto Menorca).

Esta zona sublevada era principalmente rural, con grandes propietarios de tierras. Tenía 11 millones de habitantes de los 25 millones de España.

La zona fiel a la República ocupaba la mitad este de la Península: la mitad oriental de Aragón, Cataluña, el País Valenciano, Murcia, Andalucía oriental, Madrid, Castilla-La Mancha, Badajoz y Huelva. También la franja cantábrica (Asturias, Santander, Vizcaya y Guipúzcoa). Esta zona era más desarrollada, con ciudades importantes e industria. El Gobierno republicano controlaba la capital política (Madrid) y la económica (Barcelona).

En total, el levantamiento triunfó en 30 provincias y fracasó en 20. Más de 13 millones de españoles quedaron en la zona leal a la República y unos 11 millones en la zona sublevada. El éxito o fracaso del levantamiento dependió principalmente de la postura de los jefes militares en cada lugar. También influyó la respuesta de las autoridades republicanas.

La división del Ejército

La mayoría de los historiadores calculan que un 70% de los jefes y oficiales del ejército se unieron a los sublevados. La mayor parte de los generales, sin embargo, no se levantaron. De los soldados, unos 120.000 quedaron en la zona sublevada. Lo más importante es que entre ellos estaba el Ejército de África, las tropas mejor preparadas.

La Guardia Civil, la Guardia de Asalto y el Cuerpo de Carabineros quedaron divididos. La República tuvo el problema de la falta de jefes y oficiales leales. Aunque tenía muchos soldados, solo unos 1500 jefes y oficiales permanecieron fieles.

Los sublevados tenían una ventaja en cuanto a oficiales. Además, muchos oficiales que quedaron en zona republicana no obedecieron a las autoridades. Esto hizo que el número de oficiales leales a la República disminuyera durante la guerra.

Tras la muerte en un accidente de aviación del general Sanjurjo, los generales rebeldes crearon una Junta de Defensa Nacional el 23 de julio. Esta Junta asumió "todos los poderes del Estado". Sin embargo, ningún país la reconoció inicialmente como gobierno legítimo de España.

La justificación del levantamiento por los sublevados

Los sublevados tuvieron que "legalizar" su levantamiento. Para ello, dijeron que los "rebeldes" eran los defensores de la República y los "leales" eran los que se habían levantado contra ella. En los juicios militares, se decía que el levantamiento estaba justificado para "salvar a la patria".

Se afirmaba que el ejército había asumido el poder para evitar el caos. También se decía que las organizaciones del Frente Popular habían planeado una "campaña de terror".

La Iglesia católica también apoyó la justificación del levantamiento. El obispo de Segovia dijo que era necesario "encender la hoguera de la guerra civil" para librarse de la barbarie.

Véase también

En inglés: Spanish coup of July 1936 Facts for Kids

En inglés: Spanish coup of July 1936 Facts for Kids