Frente Popular (España) para niños

Datos para niños Frente Popular |

||

|---|---|---|

|

||

| Líder | Manuel Azaña | |

| Fundación | 15 de enero de 1936 | |

| Disolución | 1939 | |

| Ideología |

Republicanismo

|

|

| Posición | Izquierda | |

| Coalición |

Ver lista

Izquierda Republicana

Unión Republicana Partido Socialista Obrero Español Partido Comunista de España Partido Sindicalista Partido Obrero de Unificación Marxista Partido Galeguista Acción Nacionalista Vasca |

|

| País | España | |

| Con el apoyo de la Unión General de Trabajadores, la Confederación Nacional del Trabajo-Federación Anarquista Ibérica y la Izquierda Radical Socialista. En Cataluña, apoyaba al Front d'Esquerres. | ||

El Frente Popular fue una coalición electoral española formada en enero de 1936 por los principales partidos de izquierda. El 16 de febrero de ese año, ganó las últimas elecciones de la Segunda República Española antes del levantamiento militar que dio inicio a la guerra civil española. En Cataluña, una coalición similar llamada Front d'Esquerres ocupó su lugar, y en Valencia también se usó el nombre de Front d'Esquerres.

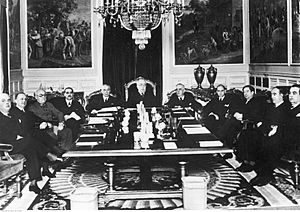

El Frente Popular no formó un único grupo en el Parlamento, sino que sus miembros se organizaron en diferentes grupos según sus partidos. Tampoco formó un gobierno único al principio. Los primeros gobiernos estuvieron compuestos solo por partidos republicanos de izquierda, con Manuel Azaña como presidente. Más tarde, durante la guerra, los gobiernos de la República incluyeron a representantes de los principales partidos del Frente Popular y del Front d'Esquerres.

Los meses en que el Frente Popular gobernó en paz (de febrero a julio de 1936) han sido muy estudiados y han generado muchas discusiones. A menudo se les ha visto como el "prólogo" de la guerra civil, lo que sugiere que la guerra era inevitable. Sin embargo, los historiadores más recientes han revisado este periodo, cuestionando tanto las ideas negativas creadas por los vencedores de la guerra como las ideas idealizadas creadas por los derrotados.

Contenido

- La formación de la coalición de izquierda

- Las elecciones de febrero de 1936

- El gobierno del Frente Popular: de febrero a julio de 1936

- El debate historiográfico

- El intento de levantamiento, los primeros desórdenes y el cambio de gobierno

- La amnistía y el restablecimiento del gobierno catalán

- La restitución de los ayuntamientos y el poder local

- La acción de las organizaciones obreras en el campo

- El acoso al mundo conservador

- La destitución de Alcalá Zamora y la elección de Azaña

- La ola de huelgas de mayo a julio

- La violencia política y el orden público

- El gobierno de Santiago Casares Quiroga ¿superado por la situación?

- La conspiración militar

- El asesinato de Calvo Sotelo y el inicio del levantamiento

- Galería de imágenes

- Véase también

- Enlaces externos

La formación de la coalición de izquierda

El liderazgo de Manuel Azaña

Después de ser detenido por los eventos de octubre de 1934, Manuel Azaña se convirtió en un símbolo para la izquierda. Su popularidad creció mucho, y en 1935, un gran movimiento popular lo impulsó a ser el líder de una nueva alianza de partidos de izquierda.

Cuando fue liberado en diciembre de 1934, Azaña reunió a los líderes de su partido, Izquierda Republicana. Les dijo que era necesario volver a unirse con los socialistas para las futuras elecciones, para no repetir el error de 1933, cuando se presentaron por separado y perdieron.

En abril de 1935, Azaña logró un acuerdo con otros partidos republicanos. Juntos, pidieron que se restablecieran las libertades y se terminara con la represión. También anunciaron que trabajarían en un programa común para una "coalición de izquierdas". Azaña también se comunicó con el líder socialista Indalecio Prieto, quien estaba exiliado, para coordinar un programa.

Azaña realizó grandes mítines por todo el país, atrayendo a muchísimas personas. En estos discursos, criticó duramente a los gobiernos de centro-derecha y defendió su gestión anterior. Aunque no estaba de acuerdo con algunas acciones de los socialistas y nacionalistas catalanes en 1934, evitó criticarlos en público para mantener su popularidad. Una vez que su liderazgo en la izquierda se consolidó, Azaña pudo enfatizar que el objetivo principal era la democracia.

El acuerdo con los socialistas y la creación de la coalición

A mediados de noviembre de 1935, Azaña propuso al PSOE formar una coalición electoral. El sector socialista liderado por Indalecio Prieto estaba de acuerdo, pero el sector de Francisco Largo Caballero al principio se mostró reacio. Largo Caballero solo aceptó el pacto cuando se incluyó al PCE en la coalición. El PCE había cambiado su postura y ahora buscaba formar "frentes antifascistas" siguiendo las nuevas directrices internacionales. La razón principal por la que Largo Caballero aceptó la coalición fue la amnistía para los condenados por los eventos de octubre de 1934.

La decisión de unirse a la coalición no terminó las diferencias entre los socialistas. Los seguidores de Prieto querían consolidar la democracia republicana, mientras que los de Largo Caballero querían avanzar hacia una transformación social más profunda. A mediados de diciembre de 1935, Largo Caballero renunció a la presidencia del partido, que pasó a ser controlada por Prieto.

Largo Caballero, que aún controlaba la UGT, logró que se acordaran con los comunistas algunas propuestas que los republicanos no podían aceptar, como la nacionalización de la banca y la expropiación total de la tierra. Finalmente, el pacto de la coalición electoral entre los republicanos de izquierda y los socialistas se firmó el 15 de enero de 1936. El PSOE firmó también en nombre del PCE y otras organizaciones obreras.

En Cataluña, se formó el Front d'Esquerres de Catalunya, que incluía a nacionalistas republicanos catalanes. En Valencia, la coalición también se llamó Front d'Esquerres y tuvo una composición similar. Los anarcosindicalistas de la CNT, aunque no formaron parte del Frente Popular, no se opusieron a él, y muchos anarquistas que luego lucharían por la República, esta vez no pidieron la abstención en las elecciones.

El programa de la coalición

| Programa del Frente Popular (enero de 1936) Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria

III. Los republicanos no aceptan el principio de nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del partido socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas, que proponen la redención del campesino y de! cultivador medio y pequeño [...]: rebaja de impuestos y tributos. Represión especial de la usura. Disminución de rentas abusivas. [...] Revisarán los desahucios practicados. Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños. Dictarán una nueva ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, [...] y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo. Llevarán a cabo una política de asentamiento de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. [...] Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la nobleza [...]. |

El programa de la coalición, que se empezó a llamar "Frente Popular", era el de los republicanos de izquierda. Incluía la amnistía para delitos "políticos y sociales" (liberar a los detenidos por los eventos de octubre de 1934), continuar con las reformas de 1931-1933 (especialmente la reforma agraria) y reanudar los procesos de autonomía para las regiones. Se acordó que el gobierno estaría formado solo por republicanos de izquierda, y los socialistas lo apoyarían desde el Parlamento.

Los republicanos rechazaron las propuestas socialistas de nacionalizar la banca y la tierra. También se negaron a restablecer todas las reformas de 1931-1933 o a eliminar toda la legislación del "bienio negro" (1933-1935). Los republicanos querían recuperar una República más moderada para atraer a más votantes.

Algunos historiadores señalan que el programa era muy cuidadoso para no asustar a los moderados. Sin embargo, al mencionar los puntos que los partidos obreros proponían y que los republicanos no aceptaban (como la nacionalización de la tierra o el control obrero), se mostraba la fragilidad del acuerdo. Esto dejaba claro que los partidos obreros no renunciaban a sus objetivos más profundos y que su apoyo al gobierno republicano podría ser temporal.

Algunos líderes socialistas y comunistas, como Largo Caballero, expresaron públicamente que su objetivo final era una transformación social más profunda, incluso si eso significaba un conflicto. Largo Caballero llegó a decir que si las derechas ganaban las elecciones, habría que ir a un conflicto civil.

A pesar de estas diferencias, la alianza de 1936 fue importante. Algunos historiadores la ven como un punto de encuentro entre trabajadores, campesinos y clases medias para defender un proyecto democrático. Otros, sin embargo, señalan que para el PCE, la democracia era solo un paso temporal, y su verdadero objetivo seguía siendo una transformación social radical.

Para las elecciones, los republicanos de izquierda lograron ocupar la mayoría de los puestos en las listas de candidatos. De 344 candidatos de la coalición, 192 eran de partidos republicanos y 152 de partidos obreros (principalmente el PSOE y el PCE).

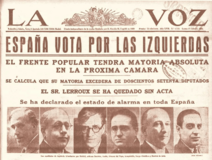

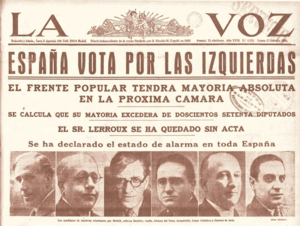

Las elecciones de febrero de 1936

Las coaliciones y la campaña electoral

Frente a la coalición de izquierdas, los partidos de derecha no lograron formar un frente unido como en 1933. La CEDA se alió con diferentes grupos, desde monárquicos hasta republicanos de centro-derecha, lo que impidió un programa común. Su campaña se centró en advertir sobre los peligros de una victoria del Frente Popular, usando lemas como "España o Anti-España" o "Revolución o Contrarrevolución".

José Calvo Sotelo, líder monárquico, pronunció un discurso muy fuerte en enero, donde habló de la necesidad de que el ejército interviniera para frenar lo que él llamaba "hordas rojas del comunismo".

José María Gil Robles, líder de la CEDA, también compartía objetivos antidemocráticos, pero buscaba atraer a un público más amplio. Por eso, su campaña se basó en el peligro del adversario. Contó con el apoyo de gran parte de la Iglesia Católica española, que pidió el voto para los partidos religiosos.

La campaña del Frente Popular fue igualmente intensa. Los socialistas y comunistas hablaban de la "bárbara" represión de 1934 y del "bienio negro" (1933-1935). Decían que los ciudadanos debían elegir entre una España "moderna, civilizada" (que ellos representaban) y una España reaccionaria.

Tanto la derecha como la izquierda usaron discursos muy fuertes, viendo al otro como un enemigo. Esto reflejaba un gran enfrentamiento entre dos formas de pensar opuestas.

También hubo una tercera opción "centrista", liderada por el presidente del gobierno Manuel Portela Valladares, que buscaba un centro republicano. Sin embargo, la mayoría del "espacio político" ya estaba ocupado por las dos grandes coaliciones.

Durante la campaña electoral, hubo incidentes en algunas provincias, con violencia. Algunos historiadores señalan que la campaña fue apasionada pero relativamente tranquila, mientras que otros afirman que la violencia fue peor que en 1933, con más agresiones por parte de la izquierda y la nueva presencia de una derecha radical.

El día de las votaciones, 16 de febrero, también hubo incidentes, pero la mayoría de los votos y el recuento se realizaron con normalidad. Sin embargo, la movilización de las izquierdas en los días siguientes pudo haber alterado los resultados en algunas provincias.

El resultado

Las elecciones tuvieron la participación más alta de la Segunda República (72,9%). El resultado fue muy equilibrado, con una ligera ventaja para las izquierdas (47,1%) sobre las derechas (45,6%). Sin embargo, el sistema electoral favorecía a los ganadores, lo que dio una amplia mayoría a la coalición del Frente Popular.

El Frente Popular obtuvo 263 diputados (incluyendo los de Cataluña), mientras que la derecha tuvo 156 diputados y los partidos de centro-derecha sumaron 54. Los candidatos comunistas, aunque obtuvieron 17 diputados, lo lograron gracias a su inclusión en la coalición, no por su fuerza individual. La Falange obtuvo muy pocos votos. Sin embargo, entre los socialistas, los candidatos del sector de Largo Caballero (más radicales) prevalecieron sobre los de Prieto (más moderados).

La victoria del Frente Popular se atribuye a la gran movilización de sus votantes y al hecho de que la CNT, esta vez, no promovió la abstención. La amnistía y el temor a un gobierno de derechas fueron factores clave.

El gobierno del Frente Popular: de febrero a julio de 1936

El debate historiográfico

Después de la guerra civil española, los meses del gobierno del Frente Popular han sido muy debatidos. A menudo se les ha visto como el "prólogo" de la guerra, lo que sugiere que esta era inevitable.

Los vencedores de la guerra crearon una "leyenda negra", describiendo este periodo como caótico y violento, para justificar el levantamiento militar de julio de 1936. Esta visión predominó durante décadas.

Frente a esta, surgió una "leyenda rosa" pro-republicana, que presentaba una visión más idealizada del periodo. La historiografía más reciente busca un relato más equilibrado, reconociendo que no fue ni un descenso inevitable al caos ni una época perfecta de reformas.

Muchos historiadores sostienen que no se puede hablar de una "primavera trágica" en la que el gobierno perdiera el control. Aunque hubo agitación social y política, y un aumento de la violencia, no fue una situación de emergencia comparable a otras en Europa. El gobierno del Frente Popular impulsó con energía las reformas que habían sido anuladas o paralizadas anteriormente.

Otros historiadores, sin embargo, cuestionan la idea de una democracia republicana totalmente estable en esos meses. Señalan que tanto la derecha como la izquierda estaban dispuestas a usar la fuerza como alternativa a las elecciones. Algunos historiadores también destacan la radicalización del socialismo como un factor clave en la situación de tensión.

El intento de levantamiento, los primeros desórdenes y el cambio de gobierno

Tras la victoria del Frente Popular, hubo un primer intento de levantamiento por parte de la derecha para evitar que los vencedores asumieran el poder. José María Gil Robles y el general Franco intentaron que el presidente del gobierno en funciones, Manuel Portela Valladares, declarara el estado de guerra y anulara las elecciones. Sin embargo, Portela Valladares y el ministro de Guerra se negaron. El director de la Guardia Civil y el jefe de la policía también se mantuvieron leales a la República.

El argumento principal de quienes querían el levantamiento fueron los desórdenes que ocurrieron en muchas localidades durante las celebraciones del triunfo del Frente Popular. Especialmente, hubo motines en las cárceles, donde los presos políticos y sociales exigían su liberación inmediata. También hubo manifestaciones y huelgas pidiendo la amnistía y la readmisión de trabajadores despedidos. En algunas ciudades, se izó la bandera roja socialista en los ayuntamientos y se incendiaron iglesias o sedes de partidos de derecha.

En tres días (del 17 al 19 de febrero), murieron 21 personas en incidentes políticos. Sin embargo, no hay pruebas de que esta agitación afectara significativamente el recuento de votos.

El intento de levantamiento fracasó, y el presidente Portela Valladares renunció. El 19 de febrero, Manuel Azaña, líder del Frente Popular, formó gobierno, compuesto solo por ministros republicanos de izquierda. A Azaña no le gustó la forma en que recibió el poder, en medio de desórdenes.

Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fue alejar a los generales menos leales a la República, enviándolos a destinos lejanos como Baleares o Canarias. Sin embargo, esto no detuvo la conspiración militar.

La amnistía y el restablecimiento del gobierno catalán

La medida más urgente del nuevo gobierno fue la amnistía para los condenados por los eventos de octubre de 1934. El decreto de amnistía se aprobó el 21 de febrero, liberando a miles de presos políticos y sociales. La derecha apoyó la amnistía con la esperanza de que el gobierno de Azaña pusiera fin a los desórdenes.

Azaña se dirigió al país por radio, prometiendo calma y asegurando a la derecha que no habría persecución si se mantenían dentro de la ley. Este mensaje conciliador fue bien recibido por la prensa de derecha al principio.

La liberación de los presos fue celebrada con grandes manifestaciones de alegría. Sin embargo, ninguno de los líderes políticos o militares liberados agradeció al presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, por haberles salvado la vida al conmutar sus penas de muerte.

El gobierno también promulgó un decreto para readmitir a los trabajadores despedidos por motivos políticos o de huelga, lo que generó rechazo entre los empresarios por el aumento de costos.

La liberación de los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña de la cárcel fue seguida por un decreto que restableció el Parlamento catalán. Así, Lluís Companys volvió a ser presidente de la Generalidad. Esto satisfizo una de las principales demandas del Front d'Esquerres en Cataluña.

La restitución de los ayuntamientos y el poder local

Otra decisión inmediata del gobierno de Azaña fue restituir los ayuntamientos y diputaciones provinciales de izquierda que habían sido reemplazados por comisiones de derecha después de los eventos de octubre de 1934.

Sin embargo, en muchas localidades, los partidos del Frente Popular fueron más allá y ocuparon ayuntamientos gobernados legítimamente por la derecha, lo que causó incidentes. Estas ocupaciones fueron "legalizadas" por los nuevos gobernadores civiles. Los socialistas fueron los más beneficiados, obteniendo mucho más poder local que antes.

Los nuevos ayuntamientos también "limpiaron" a empleados y funcionarios municipales que no eran afines, reemplazándolos por militantes del Frente Popular. Esto fue un gran cambio en la administración local.

Los alcaldes y concejales destituidos protestaron, pero fueron intimidados por la presencia de multitudes de izquierdistas en las calles. Los gobernadores civiles a menudo no intervinieron o incluso apoyaron estas acciones, lo que generó críticas de la prensa de derecha.

La toma del poder local por la izquierda no fue solo espontánea, sino que siguió las directrices de las organizaciones obreras. Los nuevos ayuntamientos también invadieron competencias del Estado, controlando el orden público y realizando detenciones, a menudo con la ayuda de policías municipales afines.

El aplazamiento de las elecciones municipales

La sustitución de los ayuntamientos de derecha se justificó con la promesa de nuevas elecciones municipales. Sin embargo, el gobierno decidió aplazarlas debido a problemas internos en el Frente Popular para acordar las listas de candidatos. Los socialistas y comunistas querían la mayoría en todos los ayuntamientos, lo que generó conflictos con los republicanos.

Azaña contó con el apoyo del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, para aplazar las elecciones, ya que ambos temían que sirvieran para iniciar una transformación social más profunda.

La acción de las organizaciones obreras en el campo

En la primavera de 1936, en el campo, se produjo una gran transferencia de tierras. Las organizaciones obreras comenzaron a actuar sin esperar al gobierno, imponiendo aumentos salariales a los propietarios y ocupando tierras de forma masiva.

Esta acción fue posible gracias al apoyo de las autoridades locales de izquierda. Un ejemplo fue lo ocurrido en Alcaudete, donde el alcalde socialista encarceló a una familia de propietarios que se oponían a la ocupación ilegal de sus tierras. El gobierno no tomó medidas drásticas, lo que fue criticado por el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, ya que los detenidos eran parientes suyos.

La movilización campesina se dio en un contexto de crisis, con muchas lluvias que paralizaron las tareas agrícolas y aumentaron el desempleo.

La ocupación de fincas y su legalización

El movimiento de ocupación de fincas fue impulsado por la FNTT socialista. El 3 de marzo, un centenar de campesinos en Cenicientos (Madrid) comenzaron a cultivar una tierra de pastos, y el movimiento se extendió a otras provincias.

El movimiento más grande fue en Extremadura, donde entre 50.000 y 80.000 jornaleros ocuparon y comenzaron a cultivar unas dos mil fincas privadas. Esto buscaba presionar al gobierno para que legalizara estas situaciones.

El ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, legalizó muchas de estas acciones. El 20 de marzo, promulgó un decreto que permitía al Instituto de Reforma Agraria (IRA) autorizar la ocupación de cualquier propiedad por razones de "utilidad social". Este decreto se basó en una ley anterior que había sido muy restrictiva, pero Ruiz Funes eliminó las condiciones que la hacían inaplicable.

El IRA fue superado por las organizaciones obreras, que querían realizar la reforma agraria por sí mismas. A finales de abril, el IRA ya había asentado a cerca de 94.000 campesinos en 400.000 hectáreas, sin contar las ocupaciones no controladas. En julio, la cifra llegó a 115.000 campesinos en 574.000 hectáreas.

La nueva Ley de Reforma Agraria, aprobada en mayo y promulgada en junio, declaraba en vigor la ley de 1932 y las disposiciones del decreto de marzo. Esto significaba que casi ninguna propiedad estaba libre de riesgo de expropiación.

El principal problema de la reforma agraria fue la viabilidad económica de las parcelas entregadas a los campesinos, que a menudo eran demasiado pequeñas.

El proyecto de ley de rescate de los bienes comunales

Desde hacía mucho tiempo, se pedía que las tierras comunales (propiedad de los pueblos) que habían sido privatizadas en el siglo XIX volvieran a ser de los municipios. El 19 de abril, el ministro de Agricultura, Ruiz Funes, presentó un proyecto de ley para esto.

La aplicación de esta ley podría haber significado la entrega de millones de hectáreas a los pueblos, cambiando radicalmente la estructura de la propiedad de la tierra. Sin embargo, el estallido de la guerra civil impidió que la ley se aprobara.

Los alojamientos y las amenazas a los propietarios

La expropiación de tierras no fue suficiente para los miles de jornaleros sin trabajo. Los ayuntamientos socialistas decidieron que los propietarios debían mantener a los desempleados mediante el "laboreo forzoso" (obligación de cultivar tierras) y los "alojamientos" (obligación de contratar a un número determinado de jornaleros, pagándoles salarios fijados por el ayuntamiento).

En algunos casos, se obligó a pequeñas propiedades familiares a contratar jornaleros aunque no los necesitaran. Los propietarios se quejaron de que esto los llevaba a la ruina.

Los jornaleros no sindicalizados a menudo eran excluidos de estos "beneficios". Los excesos se impusieron a menudo con amenazas y violencia, con la complicidad de los alcaldes. Los propietarios denunciaron estas arbitrariedades y algunos dejaron de cultivar sus tierras.

Las organizaciones patronales agrarias pidieron al gobierno que garantizara la seguridad y que los ayuntamientos no intervinieran en asuntos laborales. Algunos propietarios ricos incluso enviaron a sus familias al extranjero.

Para apoyar el movimiento campesino, la FNTT creó las "Milicias del Pueblo" o "milicias rojas", que se dedicaron a realizar registros y detenciones. Los diputados de derecha denunciaron estas acciones en el Parlamento.

A partir de junio, con la época de la cosecha, se intensificó la ola de huelgas en el campo, con demandas de aumentos salariales y prohibición de maquinaria agrícola.

¿Una transformación agraria?

Algunos historiadores, como José María Gil Robles y Stanley G. Payne, sostienen que en la primavera de 1936 se inició una profunda transformación agraria que llevó al desorden en el campo. Otros, como José Luis Martín Ramos, niegan que fuera una transformación radical, sino una aceleración de la reforma agraria.

El acoso al mundo conservador

La violencia anticlerical

La confrontación entre la Iglesia y los grupos anticlericales resurgió con fuerza tras las elecciones de febrero. Hubo violencia anticlerical, con incendios de edificios religiosos y destrucción de imágenes sagradas. También se prohibieron o dificultaron las manifestaciones religiosas públicas.

Los católicos lo percibieron como una "persecución". Los líderes de las organizaciones obreras justificaron esta violencia como una respuesta a la represión sufrida anteriormente. El gobierno, aunque condenó algunos actos, se mostró comprensivo.

Un estudio de 2013 registró 604 episodios de violencia anticlerical entre febrero y junio de 1936, incluyendo 106 iglesias incendiadas totalmente. Sin embargo, no hubo víctimas mortales en estos episodios.

El cierre de los colegios religiosos

El gobierno del Frente Popular se propuso aplicar la ley de 1933 que prohibía a las órdenes religiosas impartir enseñanza. El ministro de Educación, Marcelino Domingo, decretó el cierre de los colegios religiosos donde pudieran ser reemplazados por escuelas públicas.

Sin embargo, muchos alcaldes cerraron colegios religiosos por su cuenta, a menudo confiscando los edificios. Esto dejó a miles de alumnos sin educación y provocó protestas de los padres.

La política se radicalizó cuando Francisco Barnés Salinas asumió el Ministerio de Instrucción Pública en mayo. Decretó el cierre inmediato de todos los colegios católicos, incluso si no había escuelas públicas para reemplazarlos. Esto legalizó las clausuras ya realizadas y permitió la confiscación de edificios. Esta medida generó gran rechazo en la derecha y en sectores liberales.

El acoso a las derechas

Durante el gobierno del Frente Popular, estuvo vigente el estado de alarma, lo que permitía al gobierno restringir libertades. Estas limitaciones se aplicaron principalmente contra las organizaciones de derecha. Los ayuntamientos controlados por la izquierda también aplicaron estas medidas, a menudo de forma arbitraria.

Se cerraron numerosos centros de derecha, como círculos de agricultores, sindicatos católicos y sedes de partidos. También se realizaron registros domiciliarios y detenciones de personas de derecha, a menudo sin justificación legal.

Los diputados de derecha denunciaron estos hechos en el Parlamento. Muchos militantes de derecha, especialmente los que tenían recursos, abandonaron sus pueblos para refugiarse en las ciudades.

Otra acción de los ayuntamientos de izquierda fue el desarme de las personas de derecha. Los periódicos de izquierda incitaron a esto, diciendo que era necesario para defender la República.

La CEDA denunció la "persecución" y la falta de garantías para los derechos. Muchos jóvenes de la CEDA se unieron a la Falange, que defendía la acción violenta.

La destitución de Alcalá Zamora y la elección de Azaña

El conflicto en la Comisión de Actas y la repetición de elecciones

La primera reunión de las nuevas Cortes en marzo fue muy conflictiva. La discusión sobre la validez de las actas parlamentarias fue tensa, ya que los diputados de izquierda intentaron anular la elección de varios candidatos de derecha.

Finalmente, seis escaños de la derecha pasaron a la izquierda, y se ordenó repetir las elecciones en Granada y Cuenca. En Granada, las elecciones se repitieron bajo un clima de tensión, con milicianos armados socialistas y comunistas deteniendo y registrando a sospechosos de ser de derecha.

La repetición de las elecciones en Cuenca y Granada en mayo resultó en una victoria abrumadora para el Frente Popular, que obtuvo 17 de los 19 escaños en disputa. Esto se debió a que las izquierdas impusieron un clima de miedo durante la campaña y el día de la votación.

La destitución de Alcalá-Zamora y la elección de Azaña

El 3 de abril, la izquierda propuso destituir al presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, acusándolo de haber disuelto las Cortes dos veces, lo que la Constitución permitía solo una vez. Nadie quería que Alcalá-Zamora siguiera en la presidencia, ni la derecha (que lo acusaba de haberles impedido el poder en 1935) ni la izquierda (que no le perdonaba haber retirado la confianza a Azaña en 1933).

La moción para destituirlo fue aprobada por la mayoría del Frente Popular. En consecuencia, Alcalá-Zamora fue destituido, y el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, asumió la presidencia de forma temporal. La derecha consideró esto un "golpe de Estado".

El 26 de abril, se celebraron elecciones para elegir al nuevo presidente de la República. El candidato del Frente Popular fue Manuel Azaña. Largo Caballero y los comunistas se opusieron a su candidatura, pero Azaña decidió aceptarla.

La participación en estas elecciones fue baja, ya que la derecha decidió no presentar candidatos. Azaña fue investido nuevo presidente el 10 de mayo de 1936. Con su ascenso, la República perdió a su mejor político y hombre de gobierno, según algunos historiadores.

El veto a Indalecio Prieto: Casares Quiroga, nuevo presidente del gobierno

Se ha debatido si Azaña había acordado con Indalecio Prieto que este lo reemplazaría como presidente del gobierno. Prieto se esforzó en apoyar la candidatura de Azaña, pero su proyecto de ser presidente no prosperó por la oposición del sector de Largo Caballero del PSOE y de la UGT, que se negaron a entrar en el gobierno.

Los seguidores de Largo Caballero no querían un gobierno republicano-socialista como el de 1931-1933, sino que aspiraban a una transformación social más profunda. Prieto, para no dividir al PSOE ni poner en peligro el Frente Popular, renunció a formar gobierno.

Tras la renuncia de Prieto y la negativa de Diego Martínez Barrio, Santiago Casares Quiroga, un colaborador cercano de Azaña, asumió la presidencia del gobierno el 13 de mayo.

La ola de huelgas de mayo a julio

La conflictividad social en las ciudades

Después de las readmisiones de trabajadores, los sindicatos aprovecharon su fuerza para exigir mejoras laborales. Esto provocó una gran ola de huelgas, la más generalizada de la República, en un contexto de crisis económica.

La UGT, controlada por el sector de Largo Caballero, fue la principal impulsora de las huelgas, a veces con la intención de dificultar la supervivencia de las empresas. La CNT se mostró más moderada en sus zonas de influencia, pero más dura donde competía con la UGT.

El desempleo era un problema urgente. Las organizaciones obreras proponían reducir la jornada laboral con el mismo o mayor salario para "repartir el trabajo", sin considerar el aumento de costos para las empresas.

La "epidemia de huelgas" comenzó en mayo y paralizó gran parte de la actividad económica, afectando gravemente la vida diaria. Hubo huelgas en todos los sectores, incluyendo servicios públicos.

El "frenesí huelguístico" en España coincidió con un movimiento similar en Francia, aunque en España la violencia fue mayor y las huelgas a menudo buscaban cambios más profundos en el sistema.

La mayoría de las huelgas se resolvieron mediante acuerdos, aunque la huelga de la construcción en Madrid, una de las más importantes, continuaba cuando estalló el levantamiento militar.

Algunos diarios republicanos y sectores moderados criticaron la ola de huelgas, advirtiendo que ponía al país al borde del colapso económico y social. El gobierno, aunque consciente del problema, no actuó con suficiente firmeza.

La ola de huelgas en el campo

A partir de junio, con la época de la cosecha, se inició una ola de huelgas en el campo. Los sindicatos exigieron aumentos salariales, más "alojamientos" (obligación de contratar jornaleros), el fin del trabajo a destajo y la prohibición de maquinaria agrícola.

Los propietarios se quejaron de que estas condiciones eran "ruinosas" y hacían imposible la siega. Las huelgas estuvieron acompañadas de amenazas y violencia, con el apoyo de los ayuntamientos socialistas.

La situación llevó al sistema agrario al borde de la bancarrota, especialmente a los pequeños y medianos propietarios. La Confederación Española Patronal Agrícola pidió al gobierno que aclarara si el país seguía siendo capitalista o socialista.

En el Parlamento, hubo un intenso debate sobre la situación del campo. Los ministros defendieron la prioridad de los desfavorecidos, mientras que los diputados de derecha denunciaron la ruina de los agricultores.

La FNTT instó a sus afiliados a tomar las tierras si el gobierno no obligaba a los propietarios a reanudar las labores agrícolas.

A finales de junio y principios de julio, una ola de violencia se extendió por el sur de España, con altercados, tiroteos y quemas de cosechas.

La violencia política y el orden público

El deterioro del orden público fue un gran problema en la primavera de 1936. Hubo ocupaciones ilegales de tierras, cierres arbitrarios de iglesias e incendios de templos. También creció el malestar entre empresarios por los nuevos acuerdos salariales.

La violencia con víctimas mortales no fue obra de grupos paramilitares bien organizados, sino de enfrentamientos individuales. Las "masacres" fueron la excepción.

La violencia de las izquierdas

Los desórdenes y actos violentos de grupos de izquierda continuaron después de las elecciones. Una de sus motivaciones era la venganza por los sufrimientos del "bienio negro" y el deseo de cambiar el orden social. A menudo, bastaba una pequeña provocación para que las huelgas o manifestaciones derivaran en violencia.

Los líderes de las organizaciones obreras no intentaron detener la violencia, sino que la justificaron como una respuesta a las agresiones de la derecha. El gobierno también se mostró comprensivo.

Uno de los pocos líderes del Frente Popular que denunció públicamente la violencia de las izquierdas fue Indalecio Prieto, advirtiendo que no era un signo de fortaleza y que podía llevar a la anarquía.

Un fenómeno relacionado con la violencia de las izquierdas fue la creciente presencia de milicias de partidos y organizaciones obreras en las calles. Estas milicias, que no buscaban defender la democracia liberal sino transformarla, a veces contaron con la complicidad de algunos mandos policiales.

Para las zonas rurales, la FNTT socialista creó las "Milicias del Pueblo" o "milicias rojas", que se justificaron diciendo que el país estaba en una "guerra civil latente". Estas milicias se dedicaron a desarmar a los "enemigos" y a tomar el control de los pueblos.

La violencia de las derechas

La Falange, un partido fascista marginal en 1936, creció rápidamente al recibir a jóvenes de derecha dispuestos a la acción violenta. Los falangistas se involucraron en atentados y peleas con jóvenes socialistas y comunistas.

El primer atentado importante de los falangistas fue contra el diputado socialista Luis Jiménez de Asúa en marzo, en el que murió su escolta. El gobierno de Azaña respondió prohibiendo la Falange y deteniendo a su líder, José Antonio Primo de Rivera. Sin embargo, la Falange siguió operando en la clandestinidad y perpetrando ataques.

Los incidentes más graves ocurrieron el 14 y 16 de abril. El 14, durante un desfile militar, estalló un artefacto cerca de la tribuna presidencial, y un guardia civil murió en un tiroteo. El 16, el entierro de este guardia se convirtió en una manifestación antirrepublicana, con tiroteos y enfrentamientos que causaron varias muertes.

Estos incidentes, según algunos historiadores, indicaban el paso hacia una guerra civil. La violencia de la derecha no se limitó a los falangistas; en los pueblos, grupos armados atacaron a miembros del Frente Popular.

La respuesta del gobierno a la violencia

El gobierno contaba con una gran fuerza pública y medidas excepcionales, pero no lograba acabar con la violencia.

Las derechas y algunos sectores liberales acusaron al gobierno de no actuar con la misma firmeza contra la violencia de la izquierda que contra la de la derecha. Algunos historiadores coinciden en que el gobierno fue más tolerante con las milicias de izquierda.

Por ejemplo, el gobierno prohibió la Falange y detuvo a su líder tras el atentado contra Jiménez de Asúa, pero no hizo lo mismo con los líderes de izquierda implicados en la violencia.

El problema era que el gobierno tenía dificultades para imponer su autoridad en todo el país. Los gobernadores civiles, responsables del orden público, tuvieron que enfrentar situaciones muy difíciles, a menudo provocadas por las "masas proletarias" cuyo apoyo era vital para el gobierno. Esto llevó a muchos cambios de gobernadores.

Algunos historiadores sostienen que el gobierno no fue débil en el control del orden público, sino que sufrió el boicot de mandos militares y policiales desleales. Otros, sin embargo, critican que el gobierno no aplicó una política represiva más firme contra la extrema izquierda.

Las intervenciones en las Cortes sobre el orden público

José Calvo Sotelo y José María Gil Robles, líderes de la derecha, denunciaron en el Parlamento los numerosos actos violentos que se habían producido. Calvo Sotelo dio cifras detalladas de muertos, heridos e iglesias incendiadas.

Sus discursos fueron interrumpidos por los diputados de izquierda, que los acusaban de estar detrás de los atentados o les recordaban la represión de 1934. Azaña, el presidente del gobierno, también les dijo que si querían violencia, la tendrían.

En la sesión del 16 de junio, Gil Robles volvió a enumerar los actos violentos y dijo que estaban presenciando "los funerales de la democracia". Calvo Sotelo, por su parte, hizo un llamamiento a la intervención del ejército.

El 1 de julio, en la última sesión plenaria de las Cortes antes de la guerra, el diputado socialista Ángel Galarza amenazó a Calvo Sotelo, diciendo que contra él "encuentro justificado todo, incluso el atentado personal". Estas palabras causaron un gran tumulto.

Algunos historiadores creen que estas intervenciones de la derecha en el Parlamento formaban parte de una campaña para justificar un levantamiento militar. Otros, sin embargo, señalan que Calvo Sotelo era un enemigo declarado de la democracia y que sus llamados a la intervención militar contribuían a la violencia.

Balance de la violencia y los desórdenes públicos

Entre febrero y julio de 1936, hubo numerosos atentados y peleas entre miembros de organizaciones de izquierda y falangistas. La violencia de izquierda se dirigió contra empresarios, militantes conservadores y edificios religiosos.

Un estudio de 2011 registró 384 víctimas mortales por violencia política en este periodo. La mayoría de las muertes ocurrieron en zonas rurales, aunque la violencia en las grandes ciudades, especialmente Madrid, fue la más visible.

La violencia y el crecimiento de organizaciones juveniles paramilitares, tanto de derecha como de izquierda, crearon la percepción de que el gobierno no era capaz de mantener el orden público. Esto sirvió de "justificación" para el levantamiento militar que se estaba preparando.

El gobierno de Santiago Casares Quiroga ¿superado por la situación?

El gobierno de Santiago Casares Quiroga, formado solo por republicanos de izquierda, continuó con la política de reformas. Algunos historiadores creen que no se radicalizó ni perdió el control. Sin embargo, otros sectores de la época, incluyendo la derecha y la izquierda moderada, percibieron que el gobierno estaba siendo superado por la situación.

Casares Quiroga pidió a los partidos del Frente Popular que lo ayudaran a restablecer la tranquilidad y la paz, y advirtió que no aceptaría huelgas políticas o actos de violencia. Esta actitud más firme se debió a las tensiones entre los republicanos de izquierda y la izquierda más radical.

El proyecto de formar un gobierno de "salvación nacional" con socialistas moderados y republicanos se mostró inviable. También se empezó a hablar de una "transformación republicana" para hacer frente a la amenaza de levantamiento y a la transformación social.

El gobierno de Casares Quiroga tuvo problemas para ser obedecido en todo el país. Hubo muchos cambios de gobernadores civiles, ya que algunos fueron destituidos por oponerse a las demandas de los socialistas, y otros renunciaron por la presión.

¿Ruptura del estado de derecho?

Algunos historiadores sostienen que durante el periodo del Frente Popular hubo un deterioro del estado de derecho. Señalan que la sustitución de policías municipales por militantes de izquierda permitió a las autoridades locales tener una "policía política" que acosaba a las derechas.

Casares Quiroga declaró en el Parlamento que el gobierno sería "beligerante" contra el fascismo. Esta declaración fue vista por algunos como una incitación a la violencia contra toda la derecha.

El gobierno también presentó leyes para controlar a los jueces, lo que fue criticado como un ataque a la independencia judicial.

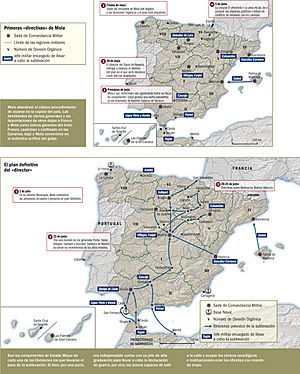

La conspiración militar

La conspiración militar para derrocar al gobierno comenzó tras el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. El 8 de marzo, varios generales se reunieron en Madrid y acordaron organizar un "alzamiento militar" para "restablecer el orden".

El general Mola tomó la dirección de la conspiración desde finales de abril. Redactó "Instrucciones reservadas" que incluían la idea de una represión violenta para reducir al enemigo.

Mola logró el apoyo de muchas guarniciones, pero no de todas, especialmente en Madrid. A diferencia del levantamiento de 1923, los militares no contaban con todo el ejército ni con el apoyo del jefe del Estado. Además, las organizaciones obreras y campesinas no serían pasivas, sino que se levantarían en respuesta.

Por estas razones, la fecha del levantamiento se retrasó varias veces. Mola buscó el apoyo de las milicias de partidos antirrepublicanos (requetés y falangistas) y el respaldo financiero de los partidos de derecha.

El gobierno de Casares Quiroga recibió noticias de la conspiración, pero no actuó con contundencia, creyendo que los militares no tenían capacidad para una acción seria.

A principios de julio de 1936, la preparación del levantamiento militar estaba casi lista. El plan de Mola era un levantamiento coordinado de todas las guarniciones, comenzando por el Ejército de África. Se preveía que el general Franco, tras sublevar las Islas Canarias, se dirigiría a Marruecos para liderar las tropas coloniales y avanzar sobre Madrid.

El objetivo era derrocar al gobierno, disolver las Cortes, suspender la Constitución y detener a los líderes de izquierda. Se establecería un Directorio militar liderado por el general Sanjurjo. El objetivo era instaurar una forma de gobierno autoritaria.

Lo que los militares planeaban no era un simple pronunciamiento, sino un cambio profundo del sistema político. Las fuerzas que los apoyaban (fascistas, monárquicos, carlistas, católicos) tenían proyectos políticos diferentes, pero todos coincidían en que el futuro no sería democrático ni liberal.

El asesinato de Calvo Sotelo y el inicio del levantamiento

El domingo 12 de julio, el teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo, conocido por su compromiso con los socialistas, fue asesinado en Madrid. Como represalia, algunos de sus compañeros, junto con milicianos socialistas, sacaron de su casa al diputado monárquico José Calvo Sotelo en la madrugada del 13 de julio y lo asesinaron.

La noticia del asesinato de Calvo Sotelo causó una gran conmoción, no solo por el hecho en sí, sino porque los autores eran miembros de las fuerzas de seguridad y milicianos socialistas. El gobierno, en lugar de condenar el crimen e investigar, se dedicó a detener a falangistas y derechistas.

El gobierno parecía más preocupado por la reacción de la derecha que por esclarecer los hechos. El asesinato de Calvo Sotelo puso en evidencia que el Estado no estaba actuando con firmeza contra la violencia.

El asesinato de Calvo Sotelo provocó que los militares indecisos se unieran al levantamiento, dándole un impulso definitivo. El general Franco, que un día antes había dudado, comunicó su participación en la sublevación el 14 de julio.

Finalmente, se dio la orden de que el levantamiento comenzara el viernes 17 de julio en el Protectorado español de Marruecos y de forma escalonada en la península entre el 18 y el 20 de julio.

Algunos líderes conservadores fueron avisados del levantamiento y se les recomendó salir de Madrid. Otros, como Melquiades Álvarez, decidieron quedarse y fueron asesinados.

Galería de imágenes

-

La localidad de Yeste (provincia de Albacete) en la actualidad. Los trágicos sucesos que se produjeron en Yeste el 29 de mayo de 1936 aceleró los debates sobre el proyecto de ley de reversión de los bienes comunales a los municipios.

-

Familia campesina preparando el cereal para la trilla. Una de las reivindicaciones más extendidas entre los sindicatos agrarios fue la prohibición del uso de maquinaria agrícola mientras hubiera jornaleros sin trabajo.

-

Vista de dos céntricas calles de la ciudad de Valencia. El movimiento huelguístico afectó a todos los sectores incluidos los servicios, como el transporte, por lo que tuvo una notable influencia sobre la vida cotidiana de la gente.

-

Huelguistas ocupando una fábrica metalúrgica en la banlieue de París. El movimiento huelguístico francés influyó en el español, aunque presentó notables diferencias (en España, por ejemplo, no se produjeron ocupaciones de fábricas). La más importante fue que en Francia las huelgas se mantuvieron dentro del marco reivindicativo y no pretendieron cambiar el modelo socio-económico. Los partidos y los sindicatos obreros franceses, a diferencia de los españoles, no pretendían hacer la revolución sino conseguir una notable mejora de las condiciones de vida de los trabajadores aprovechando la victoria en las elecciones del Frente Popular.

-

José Antonio Primo de Rivera durante un mitin de Falange Española de las JONS (antes de 1936). Falange fue el principal protagonista de la violencia de las derechas durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular, periodo durante el que experimentó un espectacular crecimiento a pesar de haber sido ilegalizado y de que su líder Primo de Rivera permaneciera en la cárcel durante casi todo ese tiempo.

-

El socialista centrista Fernando de los Ríos también denunció, como Indalecio Prieto, la violencia de sus correligionarios. En un mitin en Granada dijo: «Si perdemos la actual coyuntura por razones de impaciencia lo que venga no será igual a lo de antes, será la España sañuda y cruel que durante siglos hemos presenciado en el poder».

-

José Calvo Sotelo en un mitin en San Sebastián (1935). Tras producirse la victoria en las elecciones del Frente Popular, hizo continuos llamamientos a la intervención del Ejército para poner fin a la «anarquía» y establecer un Estado corporativo.

-

La diputada comunista Dolores Ibárruri Pasionaria en 1936. Fue muy beligerante con los diputados de las derechas, especialmente con José Calvo Sotelo y con José María Gil Robles. Sobre este último dijo en una de las sesiones de las Cortes que era «un histrión ridículo salpicado con la sangre de la represión».

-

José María Gil Robles en un mitin de la CEDA en el Frontón Urumea de San Sebastián en 1935 (en la parte delantera de la mesa aparece el logo de la CEDA). Encabezó el progresivo acercamiento de la CEDA a las posiciones antidemocráticas de la extrema derecha monárquica.

-

José Calvo Sotelo en el Frontón Urumea de San Sebastián (1935). Al fondo la cruz de Santiago, símbolo de Renovación Española. Junto con José María Gil Robles, fue el principal protagonista de la campaña electoral de las derechas que se centró en advertir de los peligros que entrañaría la victoria del Frente Popular. Calvo Sotelo hizo continuos llamamientos a la intervención del Ejército para frenar a las "hordas rojas del comunismo".

-

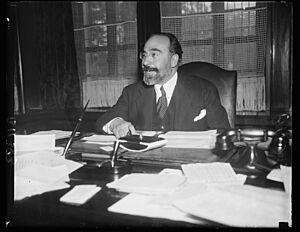

Indalecio Prieto, líder del sector centrista del PSOE. Fue el principal impulsor del acuerdo de los socialistas con los republicanos de izquierda, logrando vencer la resistencia de Francisco Largo Caballero, máximo dirigente de la «izquierda socialista».

-

Francisco Largo Caballero líder de la «izquierda socialista». Fue el principal protagonista de la radicalización de los socialistas. Sus partidarios conocidos como caballeristas estaban enfrentados a los centristas de Indalecio Prieto.

-

Santiago Carrillo, secretario general de las FJS y después de las JSU, en un mitin en Tolosa (Guipúzcoa) en 1936. Carrillo fue uno de los principales defensores de la «bolchevización» del PSOE y pronto cayó en la órbita del PCE, partido al que se acabó afiliando poco después de iniciada la guerra civil española.

-

Palmiro Togliatti, dirigente de la Internacional Comunista, elogió la figura de Francisco Largo Caballero a quien alentó a eliminar al «grupo de centro, dirigido por Prieto... cuya victoria significaría el retorno a la política del colaboracionismo de clase».

-

Luis Araquistain en 1932. Araquistain fue el principal ideólogo de la radicalización del PSOE por lo que en ocasiones al caballerismo también se le denominó ariquistainismo.

-

Bandera de la CNT-FAI. La CNT acabó rechazando la convergencia con la UGT propuesta por Francisco Largo Caballero.

-

Logo de las Juventudes de Acción Popular (JAP). Las JAP fueron adoptando la retórica fascista y aclamaron al líder de la CEDA José María Gil Robles como su "Jefe". Tras las elecciones de febrero de 1936, muchos afiliados a las JAP pasaron a integrarse en las milicias del partido fascista Falange Española.

-

Retrato de José Antonio Primo de Rivera con la característica camisa azul falangista. Desde el 16 de marzo estaba en la cárcel (primero en Madrid y luego en Alicante).

-

Vista de Granada y del Albaicín desde La Alhambra (hacia 1930). La repetición de la elecciones en Granada se realizó bajo un clima de terror impuesto por las izquierdas, lo que se tradujo en el copo por estas de los 13 escaños correspondientes a la provincia.

-

Casas Colgadas de Cuenca. En la segunda vuelta de las elecciones las izquierdas, como en Granada, impusieron un clima de terror, lo que les proporcionó la victoria (4 escaños) y las derechas obtuvieron los 2 escaños correspondientes a las minorías.

-

Acto inaugural del obelisco en homenaje a la República de la Plaza de Pi y Margall de Barcelona, encabezado por Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña (12 de abril de 1936).

-

Estandarte presidencial de Manuel Azaña.

-

Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y líder de Unión Republicana. Fue uno de los pocos políticos republicanos de izquierda que al menos en privado valoró la trascendencia del asesinato de Calvo Sotelo. Intentó sin éxito que Manuel Azaña aceptara la dimisión de Santiago Casares Quiroga y nombrara un nuevo gobierno dispuesto a imponer «sanciones duras que evidencien el recobro de todos los resortes del poder».

-

Gregorio Marañón en 1931, cuando era miembro de la Agrupación al Servicio de la República. Quedó conmocionado por el asesinato de Calvo Sotelo. Le escribió a Marcelino Domingo el día 16: «España está avergonzada e indignada, como no lo ha estado jamás» (cursiva en el original).

-

El general Emilio Mola. Tras el fracaso del conato de golpe de Estado del 20 de abril, se hizo cargo de la organización de la conspiración golpista de 1936, por lo que fue conocido con el nombre en clave de «El Director». Mola fue el que definió el plan político y militar del golpe de Estado de julio de 1936 cuyo fracaso relativo provocó la guerra civil española. Insistió en sus Instrucciones reservadas en que «la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado», intentando evitar así los errores cometidos durante la fracasada Sanjurjada de cuatro años antes.

-

El diputado socialista caballerista Ángel Galarza hizo frente a las acusaciones de las derechas sobre los atropellos que estaban sufriendo los pequeños y medianos propietarios defendiendo los «alojamientos» de los jornaleros. En la sesión de las Cortes del 1 de julio también hizo un llamamiento a la violencia hacia los propietarios si estos no cedían a las demandas de los trabajadores, lo que causó un tumulto en el hemiciclo.

-

Santiago Casares Quiroga (derecha), presidente del gobierno, junto a Augusto Barcia Trelles (izquierda), ministro de Estado, en los Jardines del Retiro de Madrid. Sigue abierto el debate historiográfico sobre si con este gobierno se produjo la quiebra del estado de derecho en España.

-

El político republicano conservador Miguel Maura en 1936. Propuso la instauración de una "Dictadura Nacional Republicana" para hacer frente a la amenaza golpista y a la amenaza revolucionaria.

Véase también

En inglés: Popular Front (Spain) Facts for Kids

En inglés: Popular Front (Spain) Facts for Kids

Enlaces externos

en relación al Frente Popular. en relación al Frente Popular.

| Predecesor: Segundo bienio de la Segunda República Española |

Periodos de la Historia de España Frente Popular |

Sucesor: Golpe de Estado en España de julio de 1936 |