Beato de Liébana para niños

Datos para niños Beato de Liébana |

||

|---|---|---|

|

||

| Información personal | ||

| Nacimiento | 731 o Siglo VIII Liébana (España) |

|

| Fallecimiento | 19 de febrero de 798jul. o c. 800 Monasterio de Santo Toribio de Liébana (España) |

|

| Información profesional | ||

| Ocupación | Sacerdote, monje, escritor, teólogo e iluminador | |

| Información religiosa | ||

| Festividad | 19 de febrero | |

| Obras notables | Beato de Saint-Sever | |

| Orden religiosa | Orden de San Benito | |

Beato de Liébana (nacido en Liébana alrededor del año 730 y fallecido en Liébana cerca del 798), también conocido como san Beato, fue un monje que vivió en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Este monasterio se encuentra en la región de Liébana, cerca de los Picos de Europa, en la actual Cantabria (España).

Entre sus escritos, su obra más famosa es el Comentario al Apocalipsis de san Juan. Este libro, dividido en doce partes y decorado con ilustraciones, tuvo una gran influencia en la Alta Edad Media. Afectó campos como la teología (estudio de la religión), la política y la geografía.

Algunas fuentes sugieren que Beato se retiró más tarde al monasterio de Valcavado en Palencia. Allí, según Alcuino de York, habría sido nombrado abad (el líder de un monasterio) y finalmente habría fallecido.

En Cantabria y Asturias, Beato es una figura muy respetada. Su festividad se celebra el 19 de febrero en el santoral católico.

Contenido

- Biografía de Beato de Liébana

- Obras importantes

- Contexto histórico: El reino de Asturias

- El Comentario al Apocalipsis

- La iluminación mozárabe

- Los principales beatos conocidos

- El Mapamundi de Beato de Liébana

- Galería de imágenes

- Véase también

Biografía de Beato de Liébana

Algunos historiadores creen que Beato pudo haber venido de Toledo o incluso de Andalucía. Es posible que eligiera el monasterio de Liébana por su cercanía a Covadonga y Cosgaya, lugares que los cristianos de esa época consideraban especiales.

Beato pronto se hizo conocido por su gran conocimiento. Durante un tiempo, fue maestro y consejero de Adosinda, la hija del rey Alfonso I de Asturias. Adosinda se casaría más tarde con el rey Silo de Asturias, quien gobernó entre los años 775 y 783.

Su fama no solo se debió a su Comentario al Apocalipsis. Beato era un pensador activo y enérgico. Se opuso a quienes colaboraban con los invasores musulmanes. Uno de ellos fue el arzobispo Elipando de Toledo, a quien Beato acusó de tener ideas religiosas diferentes por defender el adopcionismo.

Como señaló Eduardo Manzano Moreno, el Comentario sobre el Libro del Apocalipsis de Beato es una "interpretación de la compleja obra del apóstol san Juan. Uno de los temas de esa obra era la Jerusalén celeste". Su comentario sobre el Apocalipsis se hizo muy popular, y se hicieron muchos manuscritos de él. Estos manuscritos a menudo estaban decorados con imágenes fantásticas, formando un conjunto llamado "beatos", que son muy importantes en el arte medieval.

El debate sobre el adopcionismo

A finales del siglo VIII, Elipando de Toledo, el arzobispo de Toledo (que estaba bajo el control del Emirato de Córdoba), defendió una idea llamada adopcionismo. Esta idea decía que el padre había "adoptado" al hijo, porque la "naturaleza" del hijo no era divina, sino humana, al haber nacido de una mujer.

Aunque Toledo estaba bajo el dominio musulmán, su prestigio seguía siendo grande en toda la península ibérica. Por eso, la propuesta de Elipando causó una fuerte reacción en el reino de Asturias. El monje Beato de Liébana, que posiblemente era abad de un monasterio y tenía buena relación con la reina Adosinda, lideró esta oposición. Beato de Liébana criticó a Elipando por sus ideas.

Según Eduardo Manzano Moreno, la discusión entre Elipando y Beato de Liébana fue impulsada por la fuerte competencia entre la iglesia del norte (cada vez más independiente) y la antigua iglesia visigoda, cuyos principales obispados estaban en territorio musulmán. En el año 794, el concilio de Fráncfort, dirigido por Carlomagno, condenó el adopcionismo. Uno de sus acuerdos decía que esta idea "debía ser eliminada por completo de la Santa Iglesia".

Obras importantes

Una obra de Beato es el Apologeticum adversus Elipandum. Este trabajo, en dos volúmenes, fue escrito junto con Eterio de Osma para oponerse a las ideas del arzobispo Elipando de Toledo.

También se le atribuye el himno O Dei Verbum. Este himno usa frases del Comentario para alabar y promover a Santiago como protector de la España cristiana del norte, que necesitaba ayuda. Pocos años después, se descubriría la tumba del apóstol en Santiago de Compostela.

Otra obra atribuida a Beato es un Liber Homiliarum, que se conserva en un manuscrito incompleto del siglo X (en Santillana del Mar). Son sermones para usar en la misa o en el oficio de maitines, siguiendo el calendario mozárabe.

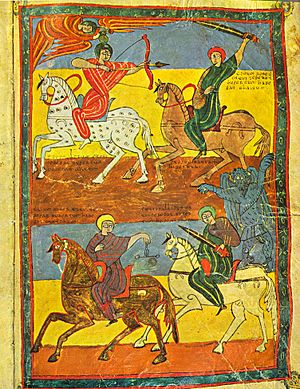

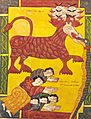

Los beatos: Manuscritos ilustrados

Los "beatos" son manuscritos de los siglos X al XIII, con muchas ilustraciones. Contienen copias del Apocalipsis de san Juan y los Comentarios que Beato de Liébana escribió sobre este texto en el siglo VIII. Beato escribió los Comentarios al Apocalipsis de san Juan (Commentarium in Apocalypsin) en el año 776. Diez años después, en el 786, hizo la versión final. En esta versión, abordaba los desafíos que enfrentaba la Iglesia en esos años y buscaba mostrar que tenía la tradición sobre la llegada y predicación del Apóstol Santiago en Hispania. Para ello, se basó en escritos del libro Breviario de los apóstoles.

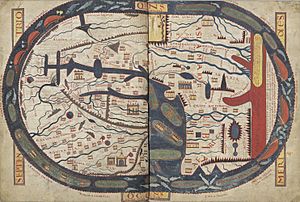

Estos Comentarios también incluyen uno de los mapamundis más antiguos del mundo cristiano.

Contexto histórico: El reino de Asturias

Romanos y pueblos germánicos

En el año 379, el emperador Graciano eligió a un general hispano, Teodosio, para gobernar el Imperio de Oriente. Después de vencer a un rival en el trono de Occidente en 388, Teodosio reinó sobre todo el Imperio romano.

Tras convertirse al cristianismo en 380, Teodosio la convirtió en la religión oficial del Imperio. Prohibió otras creencias como el arrianismo, los cultos paganos y el maniqueísmo.

La unidad del Imperio duró poco. A la muerte de Teodosio, el Imperio se dividió entre sus dos hijos.

El 31 de diciembre del año 406, varios pueblos germánicos cruzaron la Galia. Los suevos se asentaron en Galicia (al noroeste de España), y los vándalos y alanos en Andalucía.

Mientras tanto, Ataúlfo, líder de los visigodos y sucesor de Alarico I, se casó en el 414 con Gala Placidia, hija del emperador Teodosio I el Grande. Pero, presionado por el gobierno de Rávena, se trasladó a Hispania, lo que aumentó las guerras entre los pueblos germánicos en la península ibérica.

Al mismo tiempo, estos pueblos se "romanizaron". Los visigodos se unieron a una alianza romana liderada por el general Flavio Aecio, con el rey visigodo Teodorico I, para enfrentar a los hunos de Atila. La batalla de los Campos Cataláunicos, donde Teodorico murió, ocurrió cerca de Orleans en el 451.

Poco después, el rey de los Visigodos, Eurico, viajó a Hispania y se proclamó su primer rey independiente. El Imperio romano había terminado. Eurico, seguidor de las ideas de Arrio, instó al rey Suevo a adoptar el arrianismo.

El arrianismo en Hispania y el regreso del catolicismo

En el año 325, el obispo Osio de Córdoba fue convocado por el emperador Constantino al primer concilio ecuménico en Nicea. El objetivo era condenar las ideas de Arrio, que decían que Jesucristo era un siervo de Dios.

Los Visigodos, que también seguían el arrianismo, ayudaron a extender esta creencia por la península. Aunque solo el 5% de la población la practicaba, la convirtieron en la religión oficial del estado.

Después de esto, los clérigos católicos se refugiaron en las zonas rurales.

A principios del siglo VI, el rey visigodo Leovigildo se casó con Teodosia, hermana de Isidoro de Sevilla. Isidoro intentó unir a los Visigodos con los "hispano-romanos" y estuvo de acuerdo con el Símbolo niceno sobre la naturaleza de Cristo. Uno de sus hijos se casó con una nieta cristiana de Clodoveo I. El otro, Recaredo, se convirtió al cristianismo en el 587 y abandonó oficialmente el arrianismo en el concilio de Toledo (589), llevando consigo a la reina, la corte y a los obispos visigodos que seguían esa creencia.

El arzobispo de Toledo se mantuvo como el líder de la Iglesia en Hispania, y la Iglesia fue apoyada por los reyes. Estos nombraban a los obispos, quienes a cambio controlaban la administración real.

Pero los visigodos tuvieron que enfrentar enfermedades, hambrunas e incursiones de los francos. Las guerras por el trono devastaron el país. Un aspirante al trono de Toledo, Agila II, que se había refugiado en Ceuta, pidió ayuda a tropas de el Magreb para vencer a su enemigo Rodrigo. Así, en 711, Táriq ibn Ziyad cruzó el estrecho que ahora lleva su nombre.

Expansión del Islam y resistencia cristiana

Los 7000 hombres de Tariq no eran árabes sino bereberes, aliados de los árabes que poco después ocuparían África del Norte. Sin embargo, esta alianza tuvo problemas porque los bereberes eran tratados como musulmanes "de segunda". Esta rivalidad entre las dos etnias debilitó a los nuevos gobernantes musulmanes de Hispania, que ahora se llamaba Al-Ándalus.

En tres años, casi toda la Península fue ocupada, excepto una parte de la cordillera Cantábrica (el futuro reino de Asturias). Esta zona, en el noroeste del país, formaba una especie de fortaleza con cumbres que a menudo superan los 2000 metros. Pronto, muchos cristianos, especialmente de Toledo, se refugiaron allí. Pelayo fue elegido líder de los rebeldes y atacó las guarniciones bereberes.

Las fuerzas musulmanas, cómodamente instaladas en Córdoba o realizando incursiones en el sur de la Galia, no se preocuparon al principio por la rebelión. Sin embargo, se envió una expedición a Asturias. Pero allí, Pelayo, fingiendo huir, atrajo a bereberes y árabes a los desfiladeros de Covadonga, los dividió en grupos y, según la leyenda, los exterminó en gran número cerca de Liébana. El reino de Asturias se consolidó entonces alrededor de Cangas de Onís, con Pelayo como rey.

Árabes y mozárabes

Mientras Asturias se fortalecía y crecía en población, los cristianos que vivían bajo el dominio musulmán se encontraban en una situación similar a la que habían vivido bajo los visigodos arrianos. Estaban sujetos a impuestos más altos, no tenían derecho a construir nuevas iglesias ni a fundar nuevos conventos. De nuevo, muchos se refugiaron en el campo, mientras los invasores permanecían en las ciudades. Las ermitas (pequeñas capillas en lugares apartados) volvieron a aparecer. Los cristianos que vivían en tierra musulmana solo podían practicar su religión si juraban lealtad a un líder musulmán.

En 791, el rey asturiano Alfonso II el Casto trasladó la capital del reino a Oviedo.

En este contexto histórico, y en una región donde los que huían del islam aportaban una cultura muy rica, especialmente en el arte, Beato, un monje de un convento en el valle de Liébana, escribió su comentario del Apocalipsis.

El Comentario al Apocalipsis

Descripción de la obra

Es una obra de estudio, pero no muy original, hecha principalmente de recopilaciones. Beato tomó fragmentos de textos de los Padres y doctores de la Iglesia, como san Agustín, san Ambrosio, san Ireneo e san Isidoro. También incluyó el Comentario del Libro de Daniel de san Jerónimo.

Aunque la parte propia de Beato es pequeña, la obra contiene una traducción completa al latín del Apocalipsis de Juan, lo que en parte explica su importancia.

El género apocalíptico y su historia

El Apocalipsis de Juan es el último libro de la colección de libros cristianos. El tipo de literatura apocalíptica (del griego apocalupteïn, que significa "revelar") floreció entre el siglo II y el siglo I a. C.. Sus raíces no están en el Nuevo Testamento, sino en los últimos libros del Antiguo, especialmente en algunas partes del Libro de Daniel (escrito alrededor del 167 a.C.). Así, el Apocalipsis tiene más relación con la cultura semítica del Antiguo Testamento que con el mundo de los Evangelios. El Apocalipsis de Juan fue escrito en el último tercio del siglo I, durante las persecuciones de Néron y luego de Domiciano contra los cristianos que se negaban a adorar al emperador.

Un apocalipsis es un "descubrimiento" del futuro, revelado a una persona y escrito de forma poética y a veces difícil de entender. Es un texto sobre el fin de los tiempos. Los Apocalipsis se llamaron "Evangelios de la Esperanza" porque anunciaban a las poblaciones que sufrían que el mal en la historia llevaría a una felicidad eterna. El texto suele parecer oscuro para quienes no conocen bien la cultura bíblica. Está dirigido solo a los creyentes y hace referencia a la Historia Sagrada y a los libros proféticos del Antiguo Testamento. Por eso, su mensaje "político" no era comprendido por los perseguidores. Es una forma de entender la historia (una "teología de la historia", como decía Henri-Irénée Marrou) que busca mostrar a quienes sufren cómo el Bien Supremo se alcanzará al final de un camino históricamente necesario a través del Mal.

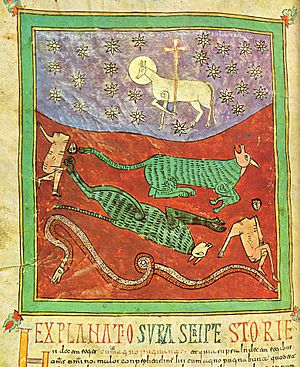

El mensaje del Apocalipsis

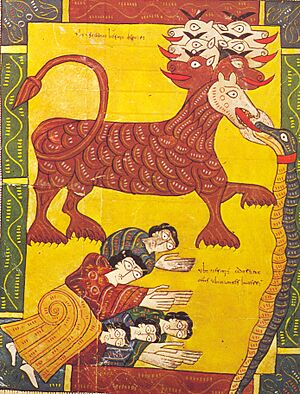

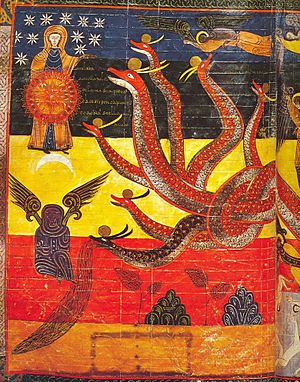

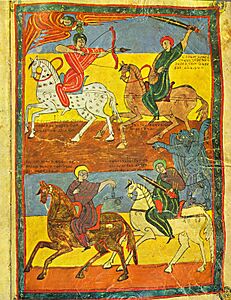

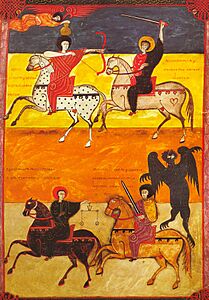

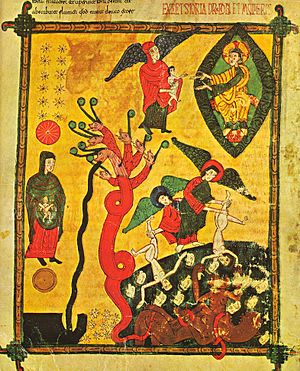

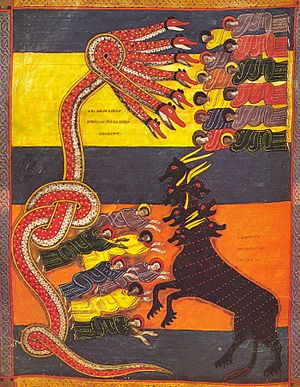

El Apocalipsis se presenta como un libro de resistencia cristiana. Los grandes símbolos adquieren un nuevo significado. El animal, que antes representaba al imperio, se convierte en el nombre del emirato (que luego sería califato): Babilonia ya no es Roma sino Córdoba, y así sucesivamente.

El Apocalipsis, que se había interpretado como una profecía del fin de las persecuciones romanas, se convierte en el anuncio de la Reconquista. Es una promesa de liberación y justicia. Su significado es claro para las personas que creen, y este libro llegó a ser más importante que los Evangelios en Al-Ándalus.

Un arma teológica

El Apocalipsis, que los arrianos no aceptaban como un libro revelado y que se centra en la divinidad de Cristo, se convirtió, a partir del siglo VIII, en el texto clave para los cristianos que resistían. El Apocalipsis es, por tanto, una obra de lucha, una verdadera herramienta teológica, contra todos los que no veían en Cristo una persona divina al mismo nivel que Dios padre. El clero de Asturias retomó la norma del IV Concilio de Toledo (633): bajo pena de excomunión (ser expulsado de la comunidad religiosa), "el Apocalipsis debe considerarse un libro canónico; se leerá en la misa entre la Pascua y Pentecostés". Es importante notar que esta obligación se aplicaba solo a este texto de toda la Biblia.

Santiago el Mayor

El Comentario del Apocalipsis menciona que Santiago es quien llevó el mensaje cristiano a Hispania. Algunos historiadores incluso creen que Beato es el autor del himno O dei verbum, en el que se nombra a Santiago como santo patrón de España.

A principios del siglo IX, "se descubrió" la tumba de Santiago en el "Campo de Estrella" (hoy Santiago de Compostela). Se cree que las reliquias del hermano de san Juan Evangelista fueron trasladadas allí un siglo antes desde Mérida, para protegerlas de posibles daños por parte de los musulmanes. Dado que en esa época el Apocalipsis se atribuía a san Juan, Beato quizás quiso honrar también a su hermano Santiago el Mayor, y hacer de los dos hijos de Zebedeo los símbolos de la España que sufría, resistía y sería gloriosa.

Beato falleció en 798, antes de la primera mención de la tumba de Santiago.

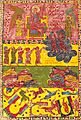

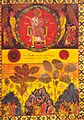

La iluminación mozárabe

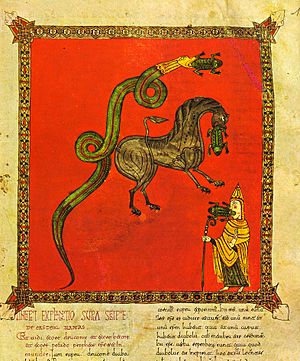

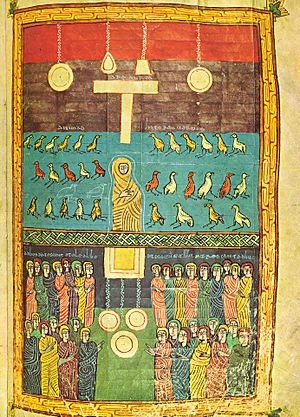

Características generales

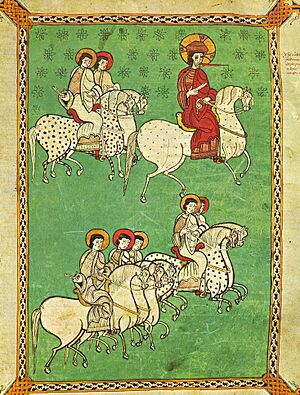

En 1924, se realizó en Madrid una exposición de manuscritos españoles con miniaturas (Exposición de códices miniados españoles). Los beatos fueron estudiados especialmente porque introdujeron nuevas formas en el arte.

Como dijo Jacques Fontaine, "estos pintores del siglo X ya habían usado una técnica de veladuras. Gauguin, y antes Matisse, con sus contornos fluidos, inventaron la expresividad realista de Picasso en las Señoritas de Aviñón. Y de hecho, (...) hasta el arte de los retratos cubistas no se volverá a ver el rostro a la vez de frente y de perfil, hasta la desmesura animal del pintor del Guernica, que encuentra grandes inspiraciones en estos miniaturistas que se adelantaron a su milenio".

La fascinación por estos libros es doblemente visionaria, como si las formas hubieran predicho el futuro. A muchos les ha parecido que los beatos contenían la complejidad de lo que anunciaban, ofreciendo respuestas sorprendentes a preguntas que apenas se formulaban cuando fueron redescubiertos.

Por supuesto, el arte mozárabe no surgió de la nada. Sus raíces se encuentran en estilos visigóticos, carolingios, árabes e incluso en el arte copto, cuyas formas particulares son fáciles de reconocer.

Aunque los expertos detectan influencias más lejanas, como mesopotámicas o sasánidas, esto no significa que el arte mozárabe sea solo obra de artistas de segunda categoría, sin mucha personalidad. Lejos de ser una simple ilustración que no añadiría nada al texto, o incluso que distraería al lector, la coloración mozárabe, a menudo ocupando toda la página o incluso dos páginas, como reconoce Jacques Fontaine, guiaba el alma desde la lectura del texto hasta la comprensión profunda de su significado a través de una visión.

Entre las obras más destacadas (sin contar los beatos), hay que mencionar la Biblia ilustrada en 920 por el diácono Juan en el monasterio de Santa María y San Martín de Albares (conocida como Biblia de Juan de Albares, conservada en los archivos de la catedral de León).

"¡Qué audacia moderna en todos los trazos! Abstracción de la figura, grafismo libre, decoración significativa: Juan de Albares es el más notablemente moderno, el más atrevido de los iluminadores mozárabes". (Jacques Fontaine, obra citada, p. 350).

Al observar estas imágenes, no sentimos que más de diez siglos nos separen de ellas.

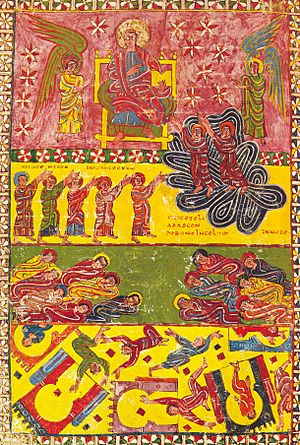

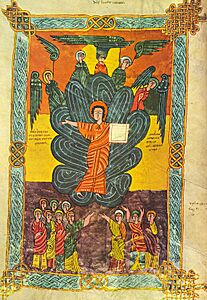

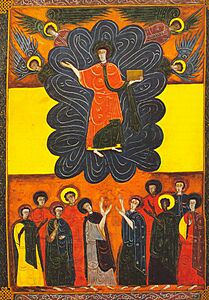

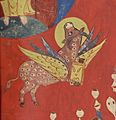

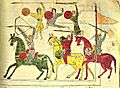

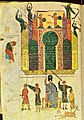

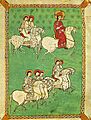

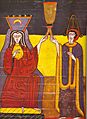

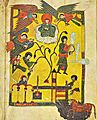

Los beatos: Detalles artísticos

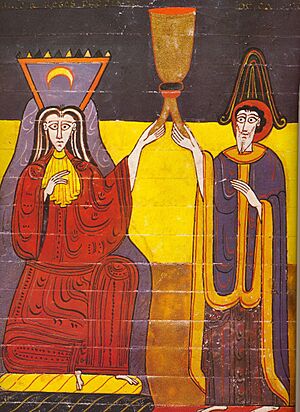

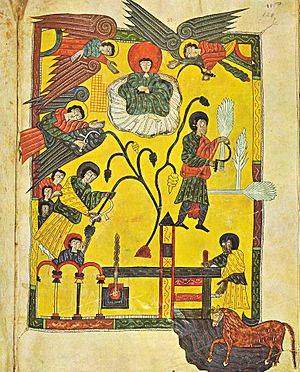

Reflejos de una liturgia

Existen unos treinta manuscritos ilustrados del Comentario del Apocalipsis que Beato escribió en la Abadía de Santo Toribio de Liébana en los años 776, 784 y 786. De ellos, veinticinco están completos, veintidós tienen imágenes, pero solo unos diez se consideran muy antiguos. Algunas teorías sugieren que el manuscrito se decoró desde el principio, ya que hay partes insertadas en el texto que hacen referencia a una imagen. Sin embargo, no se ha conservado ninguno de estos "protobeatos" (los primeros ejemplares).

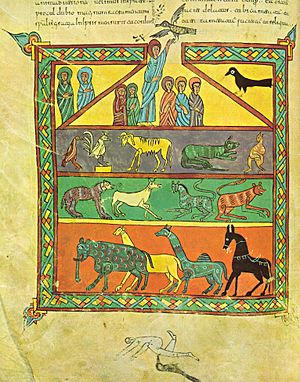

Las imágenes impresionan incluso a quienes conocen bien el Apocalipsis. Pero sin subestimar el talento de los miniaturistas, es importante reconocer que muchos elementos se relacionan con la realidad de su época. Si los escenarios, los muebles y las posturas parecen pura imaginación, es porque la forma de culto que los inspiró no nos es familiar. Por eso, atribuimos a la invención lo que en realidad era una observación. Una vez más, es útil citar la precisión de Jacques Fontaine:

"Quizás debamos esperar, de estas ilustraciones, visiones de las liturgias mozárabes que conservamos en las miniaturas, especialmente las de los beatos. Porque aquí se alimentan mutuamente cosas vistas y visiones. Si la magnificencia de la liturgia humana ya significa la realización imperfecta y simbólica de la gran liturgia celestial del Apocalipsis, es evidente, en el sentido más propio —el de una visión inmediata—, que el pintor Magius, sus alumnos y sus imitadores no pudieron imaginar lo que no veían sino a partir de lo que veían. De ahí tantos altares con cálices, coronas votivas suspendidas sobre estos altares, que son como la proyección de lo que los monjes mozárabes veían en sus iglesias y vivían cada día, pero sobre todo en las grandes fiestas." (Obra citada, pp.47-48).

Esta forma de culto, estos objetos y estas luces deslumbraban incluso a los propios árabes. Un canciller musulmán que asistió a una ceremonia nocturna en una iglesia de Córdoba lo relató, según su cronista, también musulmán:

"La vio cubierta de ramas de mirto y suntuosamente adornada, mientras el sonido de las campanas resonaba en su oído, y el resplandor de los cirios deslumbraba sus ojos. Se detuvo fascinado a pesar suyo, ante la majestuosidad y la alegría sagrada que irradiaba de este lugar; recordó luego con admiración la entrada del sacerdote y los otros adoradores de Jesucristo, todos vestidos con ornamentos admirables; el aroma del vino viejo que los ministros vertían en su cáliz y donde el sacerdote mojaba sus labios puros; el comportamiento modesto y la belleza de los niños y jóvenes que servían cerca del altar; la recitación solemne de los salmos y rezos sagrados; finalmente todos los demás ritos de esta ceremonia; la devoción y la alegría solemne al mismo tiempo, con que se desarrollaba, y el entusiasmo del pueblo cristiano..." (Jacques Fontaine, obra citada, p.49).

Manuscritos personalizados

Si se excluyen algunas visiones trágicas de castigo eterno y algunas posturas de desesperación, como observa Jacques Fontaine, "lo que predomina en estas obras es una contemplación serena" (obra citada, p. 361).

La humanidad e incluso el humor están presentes en los colofones (notas al final de los libros). Por ejemplo, en el Beato de Tábara, el pintor Emeterio, en un dibujo, representa la torre de la biblioteca y el propio scriptorium (lugar donde se copiaban los manuscritos). Junto a él, se representa a sí mismo y añade estas palabras: "Oh torre de Tábara, alta torre de piedra, tan alta que Emeterio permaneció sentado, muy encorvado sobre su tarea, durante tres meses, y tuvo todos sus miembros doloridos por el trabajo del cálamo (pluma)". "Este libro se terminó el 6 de las calendas de agosto del año 1008 de nuestra era a la octava hora". (en Jacques Fontaine, obra citada, p. 361).

Estos colofones no son tan comunes como en las obras mozárabes. Los Beatos pueden así ser identificados y fechados con gran precisión, lo que permite un estudio detallado de sus estilos. Sabemos, por ejemplo, que Magius realizó las pinturas del Beato de Pierpont Morgan Library, y que una pintora llamada Ende ayudó a su alumno Emeterio en la creación del Beato de Gerona.

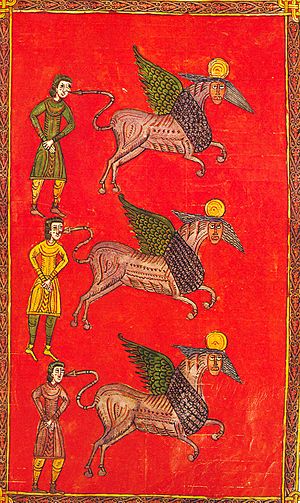

Técnicas y colores

El material principal para escribir era el pergamino, y también el papel (que llegó a la península a partir del siglo XI).

El texto se escribía con tinta de color pardo (o que se volvía parda). Los títulos a menudo estaban en rojo. Este color también se usaba para dibujar el contorno de los elementos de la página. Los pintores seguían las recomendaciones de Isidoro de Sevilla de sus Etimologías: primero se trazan los contornos, luego se rellenan las figuras con color.

Los colores de las pinturas son el rojo (más o menos oscuro), el ocre, el verde oscuro, el rosa-malva, el azul oscuro, púrpura, anaranjado, y sobre todo el amarillo huevo, muy brillante e intenso, característico de la pintura mozárabe. También se usa el negro. El azul claro y el gris son poco comunes.

Predominan los colores "cálidos": rojo, anaranjado, amarillo. Aquí, los pintores también siguen la enseñanza de Isidoro de Sevilla, quien relaciona etimológicamente (para él, basado en la esencia de las cosas) las palabras color (latín color) y calor (latín calor): "Los colores se nombran así porque alcanzan su perfección por el calor del fuego o del sol" (Etimologías, XIX, capítulo XVI).

El oro (metal) es muy raro. Está presente, o previsto, en el Beato de Gerona y en el Beato de Urgel.

Algunos manuscritos están incompletos, lo que nos da información sobre las etapas de su creación. En el Beato de Urgell (ms 26, f°233) o en el de la Real Academia de la Historia de Madrid (ms 33, f°53), el dibujo solo está parcialmente coloreado.

Los colores son puros, sin mezclas ni transiciones.

Mientras que en los primeros Beatos eran bastante opacos o discretos, los Beatos de segundo estilo (mediados del siglo X) destacan por la brillantez de sus colores. Esto se debe probablemente al uso de nuevos aglutinantes, como el huevo o la miel, sobre un fondo barnizado con cera, lo que permitía obtener transparencias y tonos vivos y luminosos.

Si se excluyen los tonos refinados del Beato de Pierpont Library (y la particularidad del Beato de Saint Sever), los colores se distribuyen en intensas oposiciones y se usan para crear una sensación de irrealidad en las escenas.

"Digamos aquí que los tonos utilizados por los pintores mozárabes son poco imitativos y, por el contrario, se emplean generalmente por su propio impacto". Este aspecto del color en la pintura figurativa era considerado normal e incluso fundamental por Isidoro de Sevilla: "Por otra parte, se dice que lo pintado es algo fingido"; ya que toda pintura es una imagen fingida, no la realidad (Mireille Mentré, obra citada, p. 162).

Por supuesto, cuando Isidoro de Sevilla habla de verdad, se refiere a la conformidad con la realidad visible. Pero, como vimos con el problema del espacio, los pintores de los Beatos no buscan una representación fiel del mundo que percibimos. La realidad que muestran es de carácter espiritual.

Los colores no se mezclan ni se suavizan. El modelado, la sombra y el suavizado solo aparecen en el Beato de Saint-Sever.

En los beatos españoles, la viveza de los colores, sus contrastes y la fuerza de algunas combinaciones, hacen que la mirada se fije no en una percepción general, sino en los elementos individuales de la página.

Aquí también, como con el tratamiento del espacio, el objetivo del pintor parece ser desviar la mente de lo accidental para atraerla a la esencia de la historia, ofrecida a través de la contemplación artística.

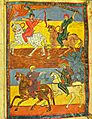

Formas, disposición y significado

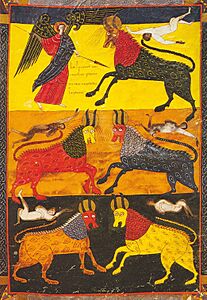

Una de las características originales de muchas páginas de los beatos es la presentación de las escenas sobre un fondo de grandes bandas horizontales pintadas, que no corresponden a ninguna realidad exterior. No representan el cielo, el agua, el horizonte o efectos de cercanía o lejanía. Se ha hablado con razón de una "desrealización" del espacio a través del color.

"Como más tarde en El Greco, la pintura aquí se convierte en un método espiritual", escribe Jacques Fontaine (obra citada, p. 363). El mundo visible se purifica de elementos innecesarios para dejar espacio solo a lo fundamental. Se trata de mostrar que algo sucede sin distraernos con la descripción del lugar donde ocurre. Los personajes del drama apocalíptico exploran aún más lo que sucede en su alma (o en la del lector), con "esa fijeza huraña que llega, a veces, hasta el éxtasis y la desmesura", para citar a Mireille Mentré.

Las formas son geométricas, y la simplificación a veces llega a la abstracción. Por ejemplo, las montañas se representan con círculos superpuestos. Estas formas son comunes en varios manuscritos.

Sin embargo, lo decorativo nunca supera lo simbólico. A pesar de la simplificación de las formas y la multiplicidad de ángulos de visión en una misma escena, las imágenes siguen siendo una referencia clara y destacada. La simplificación y la ornamentación nunca dominan sobre la claridad del mensaje.

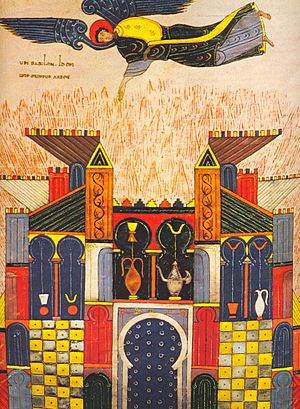

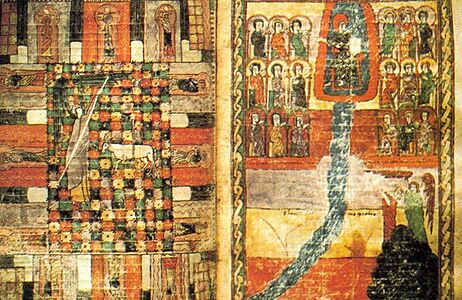

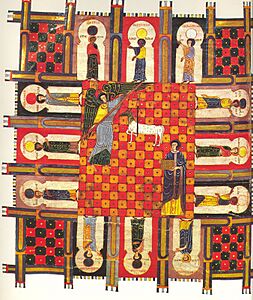

Algunos manuscritos tienen "páginas-tapices", páginas completas que suelen estar al principio del libro. En ellas se encuentra información sobre el escriba, el pintor o el destinatario del manuscrito, entre motivos geométricos y laberínticos. Estas páginas imitan las encuadernaciones (tanto las de la época como las coptas) y a veces se parecen a alfombras persas o turcas.

En el Beato de Saint-Sever, que se tratará en una sección especial, hay páginas-tapices con diseños entrelazados que parecen de inspiración irlandesa.

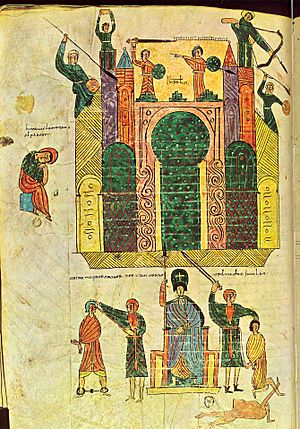

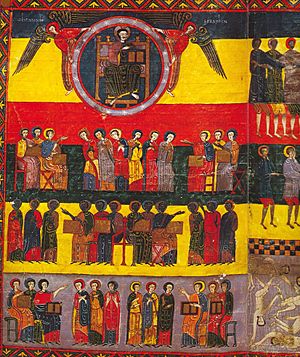

Los ángulos de vista y la realidad conceptual

Es importante volver a la cuestión de los ángulos de visión. No hay perspectiva en la pintura mozárabe, ni en particular en los Beatos. Además, la bidimensionalidad de las figuras lleva a representarlas simultáneamente desde varias caras, lo que también es una característica del arte copto. Pero, mientras que en las representaciones coptas hay recortes y tres cuartos, los manuscritos mozárabes rechazan todo lo que pueda sugerir tridimensionalidad. No solo una figura puede combinar una vista frontal y un perfil, sino que los detalles de cada uno de estos dos aspectos de un elemento pueden presentarse de manera aparentemente inconsistente, ya sea de frente o de perfil.

"El ejemplo más típico es la representación de las almas de los mártires bajo el altar en el fragmento del beato conservado en Silos. El altar, en la parte superior de la imagen, se ve de frente; este mismo altar, en la parte inferior, se ve desde arriba; los cuerpos sin cabeza de los mártires, en la parte superior de la ilustración, se ven desde arriba; las cabezas de los mártires se colocan completamente paralelas a la página; los pájaros, que simbolizan las almas, se ven de perfil; se colocan, en la zona superior, junto al altar y vistos de frente, y, en la zona inferior debajo del altar, se ven algunas coronas votivas desde abajo; la cabeza de Cristo se ve de frente y en perspectiva de dignidad." (Mireille Mentré, obra citada, pp 156-157).

El Beato de Urgell presenta una imagen similar.

A veces, una página muestra una ciudad cuyas murallas se ven de frente y, arriba, se ve lo que hay dentro del recinto. Lo que le importa al pintor es representar todos los elementos esenciales de una visión, como si el espectador estuviera al mismo nivel con cada uno de ellos.

"Observemos, por ejemplo, la plaga del Apocalipsis donde el cuarto ángel que toca oscurece la luna, el sol, los astros, tal como se muestra en el Beato de Pierpont Morgan Library (ms 644, f° 138v): teóricamente, hay que colocarse de frente a los astros y luego exactamente frente al ángel, y finalmente frente a la tierra, ya que cada una de estas figuras debe entenderse directa e independientemente, y todas son iguales en relación con el ojo del espectador. Así se tiene una visión fragmentada a nivel óptico, pero ordenada a nivel de concepto." (Mireille Mentré, obra citada, p. 158).

La autora de esta tesis sobre la pintura mozárabe destaca que lo que realmente importa para el artista es la coherencia conceptual y no la coherencia visual. Cada elemento está en relación directa con el espectador, pero no tiene una relación estructural con los otros elementos. La imagen no es un lugar donde se organizan conjuntos de objetos para representar una escena real; es la disposición de los elementos de la historia, tomados uno por uno, lo que debe impactarnos por su significado simbólico.

"La síntesis visual no se hace en los objetos, ni tampoco en los conjuntos", e incluso probablemente no tiene que hacerse del conjunto, en imágenes de este tipo. Las perspectivas utilizadas y las relaciones establecidas entre los motivos y figuras se incluyen en los criterios que, al final, apenas pueden considerarse visuales, si por percepción se entiende la síntesis que hacemos de los datos ofrecidos a la vista. Las artes clásicas ofrecen un material que permite reconstruir esta síntesis, o incluso la realizan, de forma más o menos ilusoria, para nosotros. La pintura mozárabe no parte de estas ideas preconcebidas.

La coherencia de la imagen funciona a nivel, esencialmente, de los conceptos, más que en las realidades tangibles; la representación es sobre todo un apoyo para la comprensión y la reflexión, más que un lugar probable para una escena real." (Mireille Mentré, obra citada, p. 159).

El Beato ofrece así una audaz forma de mostrar varias escenas para favorecer la lectura espiritual.

"Las figuras deben leerse según el orden del pensamiento y no según el orden de una realidad sensible incluida en un lugar, un tiempo, un espacio únicos y sintetizados." (Mireille Mentré, obra citada, p. 154).

El arte, aquí, ayuda a comprender el sentido profundo de un texto. La visión apocalíptica no es una simple obra de arte: es tentador decir que el viaje místico en el Beato es esencial para completar y purificar nuestra comprensión de la palabra de San Juan.

De los modelos a los ejercicios de escuela

No todos los artistas talentosos son genios creativos. Los genios son quienes producen obras originales, no en el sentido común, sino porque dan origen a otras obras y a nuevas formas de abordar y resolver problemas artísticos. Así, algunos Beatos provienen de una idea fundacional, mientras que otros son solo ejercicios de gran belleza.

Este es el caso del Beato pintado por Facundo para Fernando I de León y la reina Sancha de León, terminado en 1047. Las miniaturas no son originales en su composición. La obra nos atrae por sus colores brillantes, gracias a su excelente estado de conservación, y por la elegancia de sus formas. Sin embargo, hay que reconocer que Facundo sigue meticulosamente, en cuanto a la estructura, las miniaturas del Beato de Urgell, realizado en La Rioja o León en el año 975.

Basta con comparar el f° 19 de Urgell (Cristo con el Libro de la Vida) con el f° 43 de Facundo; la doble página 140v 141 de Urgell (la mujer y el dragón) con la doble página 186v 187 de Facundo; la doble página 198v 199 de Urgell (la nueva Jerusalén) con la doble página 253v 254 de Facundo. Podríamos enumerar muchas más páginas.

Facundo también se inspira mucho en el Beato de Valladolid, terminado por el pintor Oveco en 970. Se puede comparar el f° 93 del Beato de Valladolid con el f° 135 de Facundo; el f° 120 del Beato de Valladolid con el f° 171 de Facundo.

Facundo también está muy influenciado por el arte de Magius (Beato de Pierpont, terminado en 960). Todas estas obras tienen una clara relación con el Codex biblicus legionensis, una biblia mozárabe de 960 pintada por Florentius y conservada en la colegiata de San Isidoro de León.

Facundo no inventa. Suaviza las líneas, da más delicadeza a sus personajes y crea imágenes que nos parecen más atractivas. Pero la atracción no es el único fin del arte, y algunos especialistas dirán que su obra muestra una pérdida de calidad en comparación con la estética de los Beatos anteriores.

Un manuscrito especial: el Beato de Saint-Sever

Ya mencionamos este manuscrito, cuya particularidad es importante destacar. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia (código Ms Lat. 8878).

Es el único beato conocido copiado en la época románica al norte de los Pirineos. Incluye el Comentario sobre el Apocalipsis de Beato de Liébana, así como el Comentario sobre el Libro de Daniel de san Jerónimo. El plan de ilustraciones se distribuye así:

- Los Evangelistas y sus símbolos.

- La genealogía de Cristo (aquí muy detallada).

- El Comentario del Apocalipsis.

- El Comentario del Libro de Daniel.

En sus 292 folios, hay 108 miniaturas, de las cuales 84 son históricas (incluyendo 73 páginas completas y 5 en doble página). Las páginas miden 365 x 280 mm.

Fue realizado durante el mandato de Gregorio de Montaner, que duró 44 años (de 1028 a 1072), por lo tanto, hacia mediados del siglo XI. Conocemos el nombre de un escriba, que quizás también fue pintor: Stephanius Garsia. Las diferencias de estilo sugieren que hubo varios escribas y pintores. Pero a pesar de ello, las imágenes presentan cierta unidad:

- Son de estilo románico francés, y si algunas páginas-tapices muestran influencia extranjera, esta sería más bien irlandesa.

- Sin embargo, la estructura de las imágenes es la de los manuscritos mozárabes. Entre otras, se puede señalar la relación estructural de las páginas dobles que presentan a los 144.000 elegidos en el Beato de Urgell y en el de Saint Sever, los altares en T, etc.

Esta característica se observa, por ejemplo, en la representación de la Nueva Jerusalén: como en todos los manuscritos mozárabes, está formada por un cuadrado, pero en Saint Sever, las arquerías son románicas, de curva completa, y no visigóticas con arcos de herradura.

El texto y el espíritu

Los artistas de los Beatos quisieron evitar un exceso de imágenes que repitieran el texto y lo reemplazaran en nuestra percepción. Los artistas de los siglos X y XI, como vimos, resolvieron el problema eliminando cualquier elemento decorativo innecesario para no distraer la atención del lector de lo fundamental. Así, las miniaturas se liberan, purificadas de todo lo que podría considerarse secundario.

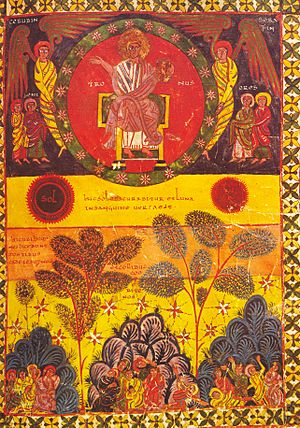

El artista también puede añadir a la representación de una visión datos del comentario de Beato. Esto se ve en el Beato de Osma (f° 117v) y en el Beato de Facundo (f° 187), donde al Diablo se le muestra encadenado en el infierno y donde los Ángeles reúnen a los que fueron arrastrados por la cola del Dragón. Aquí la miniatura incorpora el comentario de Beato que, en el libro XII del Apocalipsis, se adelanta al libro XX donde se menciona que Satanás fue encadenado.

El trabajo del pintor puede ser aún más complejo cuando, en una misma miniatura, realiza una audaz combinación de varios pasajes. En ese caso, debe renunciar a la transcripción literal. Si los 24 ancianos (o sabios) corren el riesgo, en un espacio reducido, de causar un desorden que ocultaría otros datos esenciales... ¡se representan 12! Poco importa: sabemos que son 24, ya que los textos lo dicen y otras páginas los muestran completos. Se aclaran un poco las filas, se suprimen algunas alas en otra parte, y así se tiene espacio suficiente para ofrecer una visión global extraída de dos capítulos. Esto se puede ver en la admirable miniatura del f° 117v del Beato de Facundo:

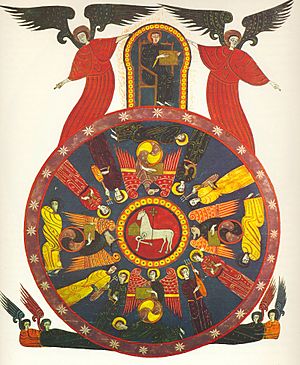

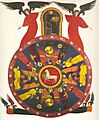

La gran Teofanía continúa con esta miniatura del Beato de Facundo (folio 117 reverso, formato 300 x 245 mm., diámetro del círculo 215 mm.) que une dos pasajes del texto en una única imagen (Apoc. IV 2 y 6b-8a, así como V 6a y 8) para representar la visión del Cordero místico. Pero el ilustrador se toma libertades con el texto. Así, los cuatro Seres del Tetramorfos, que simbolizan a los cuatro Evangelistas (cada uno lleva un libro), no tienen seis alas, sino solo un par, cubiertas de ojos; además, están sobre una especie de disco inspirado en las famosas ruedas del carro de Yahvé, en Ezequiel (I 15), según una forma muy antigua frecuente en el arte del Tetramorfos. En cuanto a los Veinticuatro Sabios, se reducen a doce, que realizan las acciones descritas (Apoc. V 8): cuatro de ellos "se arrodillan", otros cuatro "tienen cítaras" (siempre de tipo árabe), y los cuatro últimos tienen en su mano "copas de oro llenas de perfumes". En el centro, finalmente el Cordero, que lleva la cruz asturiana, posee un relicario que simboliza el Arca de la Alianza. Sobre el círculo se ve la puerta abierta al cielo, un arco en herradura contiene el trono divino (Apoc. IV 2) "con el Que se sienta sobre este trono".

La combinación de los pasajes IV-4 y V-2 del Apocalipsis es muy común. Se encuentra incluso en los folios 121v y 122 del Beato de Saint Sever.

Iluminación y escultura

El gran historiador del arte medieval francés Émile Mâle creía ver la influencia del Beato en los capiteles (partes superiores de las columnas) de la torre-pórtico de Saint-Benoît-sur-Loire. María-Magdalena Davy le da cierto crédito a esta idea. Pero Eliane Vergnolle, en su obra principal sobre Saint-Benoît-sur-Loire, demuestra de manera convincente que los capiteles decorados de la torre del abad Gauzlin seguían la tradición carolingia. Algunos incluso recuerdan las formas de las miniaturas del Apocalipsis de Tréveris, o del Comentario sobre el Apocalipsis de Aymon de Auxerre (este último manuscrito conservado en la Bodleian Library en Oxford).

También sabemos que Gauzlin extendió la influencia de la abadía de Fleury hasta Italia. De allí trajo a un pintor llamado Nivard para representar escenas del Apocalipsis en las paredes de la iglesia, lo que confirma la orientación artística carolingia, más que mozárabe, de las decoraciones de la abadía. La cuestión sería más debatible en cuanto al segundo gran edificio al que se refiere Émile Mâle: el Tímpano de San Pedro de Moissac. Como muchos otros, Margarita Vidal sigue con determinación la idea de Émile Mâle y cree que este tímpano muestra indicios fiables de la presencia de un manuscrito ilustrado del Comentario sobre el Apocalipsis de Beato de Liébana en la biblioteca de la Abadía. Sin embargo, en relación con el tema de este artículo, hay que tener algunas reservas:

- Para Émile Mâle, el más hermoso de los Beatos, y el que más podría influir, es el de Saint Sever sobre la Adoración. Si el maestro del Tímpano de Moissac tiene una deuda, no puede ser con un pintor mozárabe.

- En cualquier caso, la argumentación de Emile Mâle sigue siendo algo arriesgada. De hecho, sostiene que si algunos detalles del tímpano difieren demasiado de las imágenes del Beato de Saint Sever, es porque el escultor solo tuvo ante sus ojos una copia que presentaba variantes, ¡pero de la que no queda ni rastro! En resumen, afirma, sin que nada pueda apoyar esta idea, que un escultor sin genio inventivo se inspiró en un manuscrito del que nadie habría oído hablar.

- Sería al menos extraño que un escultor hubiera tomado como modelo un manuscrito presente en la biblioteca y lo hubiera reconocido como una obra principal, mientras que ningún libro conocido del scriptorium de Moissac muestra relación con el Beato de Saint Sever (ni con los otros beatos).

- Finalmente, ¿por qué querer hacer del escultor un simple copista capaz de adaptar un modelo a un soporte diferente? Para citar a André de Malraux, el tímpano no es una ilustración esculpida. En este sentido, la fotografía nos engaña, ya que permite colocar una miniatura y una escultura una al lado de la otra. Estas dos artes difieren en muchos puntos... incluso sus destinatarios no pertenecen al mismo mundo.

No obstante, hay que reconocer algunas similitudes de estilo interesantes entre la doble página 121v-122 del Beato de Saint Sever y el Tímpano de Moissac. Por ejemplo, en ambas obras, el audaz giro de la cabeza del toro en tensión de adoración hacia Cristo.

Sin embargo, si bien hay algunas semejanzas entre los veinticuatro sabios del Beato (misma doble página) y los del tímpano (peinados, cítaras, vestimentas...), estos últimos muestran una animación alegre y noble, mientras que los del Beato parecen un grupo de personajes divertidos que levantan sus copas durante una canción de taberna: la majestuosidad de Moissac no se debe al alboroto de Saint Sever... Lo cual no quita nada a la innegable belleza de tantas otras páginas de ese mismo manuscrito. En cuanto a los beatos mozárabes, no deben ser subestimados porque no sirvan de modelos para otras artes. No tuvieron la misma difusión ni posible influencia. Y aunque no tuvieran ninguna continuación, seguirían siendo, en nuestra percepción estética, monumentos tan grandiosos que, como las enigmáticas estatuas de la isla de Pascua, tienen el poder de despertar en nosotros sueños de otro universo.

Conclusión sobre el arte de los Beatos

Para Hegel, la filosofía es la actividad más elevada del espíritu, ya que traduce a conceptos lo que la religión expresa en relatos, que a su vez, ponían en palabras lo que el arte presentaba en imágenes. Ciertamente, para él la verdad se hace visible en la belleza de una forma sensible; sin embargo, el espíritu solo recupera su ser por completo al comprender que la Naturaleza no es más que el espíritu que se aleja de sí mismo y que hay una unidad entre lo real y lo racional. Todo es comprensible para el espíritu porque, en el fondo, todo es espíritu.

El estudio de la pintura mozárabe cambia esta jerarquía. Al viajar por las páginas de los Beatos, no estamos ante realidades sensibles cercanas a las naturales. Estamos en un mundo de imágenes que hablan mejor al alma que las palabras que apoyan conceptos, y que, por el contrario, facilitan por su abstracción el acceso a la verdad de la historia, sin favorecer una pura atracción estética por la preponderancia de la ornamentación. Como si estallara en colores de fuego el momento silencioso de un éxtasis, el inefable sentido del texto se cristaliza en formas y colores "surreales".

El término "ilustración" no es adecuado para nombrar producciones artísticas que son obras de arte por derecho propio. En el convento de San Marco en Florencia, Fra Angélico no ilustra los Evangelios: al mismo tiempo que nos da la belleza de sus frescos, ofrece a nuestra inteligencia el fruto de su meditación sobre los textos.

Los beatos no son una paráfrasis inútil del Apocalipsis (o de su comentario por el monje de Liébana): son visiones nacidas de una visión, nuevas capas de verdad añadidas al texto profético. Así, la Belleza no es más que una etapa en el camino que lleva a la Verdad: el fuego de los colores se mezcla con el resplandor de las palabras para lanzar a nuestras almas deslumbradas nuevas ideas y significados.

Los principales beatos conocidos

Entre los 31 beatos (de algunos solo quedan fragmentos), es importante destacar:

- Beato de Cirueña. Siglo IX. Biblioteca del Monasterio de Santo Domingo de Silos. Fragmento 4.

- Beato de San Millán del Cogolla (valle del Ebro). Hacia 930. Madrid, Real Academia de la Historia. Ms. 33.

- Beato de San Millán. Hacia 950/955. Monasterio de El Escorial. Real Biblioteca de San Lorenzo. Ms. y II. 5..225 x 355 mm. 151 hojas. 52 ilustraciones.

- Beato Morgan (cerca de León. Hacia 960. J. Pierpont Morgan Library, Nueva York. Ms 644. 280 x 380 mm. 89 ilustraciones. Pintado por Magius, archipintor.

- Beato de San Salvador de Tábara. Hacia 968/970. Madrid. Archivo Histórico Nacional. Ms 1097 B (1240). Pintado por Magius, terminado después de su muerte por su alumno Emeterius.

- Beato de Valcavado. Hacia 970. Valladolid. Biblioteca de la Universidad. Ms. 433 (ex ms 390). 97 ilustraciones restantes. Pintado por Oveco para el abad Semporius.

- Beato de Rioja o León. Hacia 975. Catedral de La Seo de Urgel. Archivos. Ms. 26. 90 ilustraciones.

- Beato de Tábara. Hacia 975. Catedral de Gerona. Archivos. Ms. 7. 260 x 400 mm. 280 hojas. 160 ilustraciones. Pintado por Emeterius (alumno de Magius) y por la pintora Ende.

- Beato de San Millán. 2.º tercio del siglo X Madrid. Biblioteca Nacional. Ms. Vit. 14.1.

- Beato de Fernando I y doña Sancha. 1047. Madrid. Biblioteca Nacional. Ms. Vit. 14.2. Encargado por Fernando I y la reina Sancha. 267 x 361 mm. 312 hojas. 98 ilustraciones. Pintado por Facundo.

- Beato. 1086. Catedral de El Burgo de Osma. Cod. 1. 225 x 360 mm. 166 hojas. 71 ilustraciones. Escriba: Petrus. Pintor: Martinus

- Beato de Saint-Sever, de la Abadía de Saint-Sever (Landas). 1060/1070. París. Biblioteca Nacional de Francia. Ms. Lat. 8878.

- Santo Domingo de Silos. 1091/1109. Londres. British Library. Ms. Add. 11695.

- Beato Corsini (actualmente en Roma, Biblioteca Corsiniana, Academia dei Lincei, 369 (4O.E.6)

- Beato de Lorvao, Archivo Nacional de la Torre do Tombo. Lisboa. Siglo XII. 1189.

- Beato de Turin, situado en la Biblioteca Nazionale, Turín

- Beato de Mánchester, actualmente en la John Rylands Library (Mánchester).

- Beato navarro, conservado en Biblioteca Nacional, París. Adquirido en 1366.

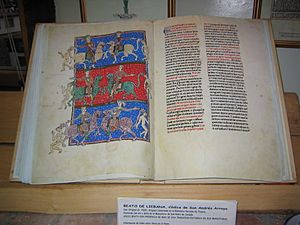

- Beato de San Andrés del Arroyo, actualmente en la Bibliothèque Nationale, París.

- Beato de San Pedro de Cárdenas, realizado entre 1175 y 1180. Archivo del Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

- Beato de Medina de Rioseco, fragmento encontrado en México (siglo XIII).

El Mapamundi de Beato de Liébana

Beato de Liébana es reconocido internacionalmente por los historiadores de geografía y cartografía. Se considera que su trabajo influyó mucho en este campo durante siglos con el tipo de mapa de T en O.

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Beatus of Liébana Facts for Kids

En inglés: Beatus of Liébana Facts for Kids