Hilary Putnam para niños

Datos para niños Hilary Putnam |

||

|---|---|---|

|

||

| Información personal | ||

| Nombre de nacimiento | Hilary Whitehall Putnam | |

| Nacimiento | 31 de julio de 1926 Chicago, Estados Unidos |

|

| Fallecimiento | 13 de marzo de 2016 Arlington (Estados Unidos) |

|

| Causa de muerte | Mesothelioma malignant recurrent | |

| Residencia | Massachusetts | |

| Nacionalidad | estadounidense | |

| Religión | Judaísmo | |

| Familia | ||

| Padre | Samuel Putnam | |

| Educación | ||

| Educado en |

|

|

| Supervisor doctoral | Hans Reichenbach | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | Filósofo, matemático e informático teórico | |

| Empleador |

|

|

| Estudiantes doctorales | Paul Benacerraf, George Boolos, Jerry Fodor, Herbert Enderton y David Kellogg Lewis | |

| Partido político | Partido Laborista Progresista (1968-1972) | |

| Miembro de |

|

|

| Distinciones | Premio Schock en 2011 | |

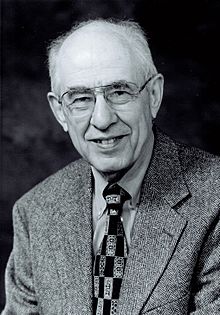

Hilary Whitehall Putnam (nacido en Chicago, Illinois, el 31 de julio de 1926, y fallecido en Arlington, Massachusetts, el 13 de marzo de 2016) fue un importante filósofo, matemático e informático teórico estadounidense. Hizo contribuciones muy interesantes a la filosofía de la mente (cómo funciona nuestra mente), la filosofía del lenguaje (cómo usamos las palabras y qué significan), la filosofía de la ciencia (cómo funciona la ciencia) y el pragmatismo (una forma de pensar que se enfoca en la utilidad y la experiencia).

Putnam era conocido por revisar sus propias ideas filosóficas con mucho cuidado. Siempre buscaba los puntos débiles de sus teorías. Por eso, a veces cambiaba de opinión sobre lo que defendía.

En la filosofía de la mente, Putnam es famoso por su idea de la realizabilidad múltiple y por el concepto de funcionalismo. Esta es una teoría importante sobre cómo la mente y el cuerpo se relacionan. En la filosofía del lenguaje, ayudó a desarrollar la teoría causal de la referencia. También creó su propia teoría del significado, introduciendo la idea del externalismo semántico, que explicó con un famoso experimento mental llamado la Tierra Gemela.

En la filosofía de las matemáticas, junto con su maestro W. Quine, propuso el argumento de indispensabilidad. Este argumento trata sobre si las cosas matemáticas, como los números, son reales. Más tarde, Putnam sugirió que las matemáticas no son solo lógica, sino que también tienen un lado cuasiempírico, como si fueran un poco como las ciencias que usan experimentos. En la epistemología (el estudio del conocimiento), es conocido por una idea que desafía el escepticismo, usando un experimento mental llamado el cerebro en una cubeta.

En metafísica (el estudio de la realidad), Putnam primero apoyó el realismo metafísico. Pero luego se convirtió en uno de sus mayores críticos. Primero adoptó el realismo interno, y después el realismo directo de tipo pragmatista. El realismo directo de Putnam busca entender cómo las personas experimentan el mundo. Rechaza la idea de que hay algo entre nuestra mente y el mundo, como representaciones mentales.

Además de la filosofía, Putnam hizo aportes a las matemáticas y la informática. Desarrolló, junto con Martin Davis, el algoritmo de Davis-Putnam. También ayudó a demostrar que el décimo problema de Hilbert no tiene solución. Fue una figura activa en temas sociales y políticos, apoyando causas importantes como los derechos civiles y oponiéndose a la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam.

Contenido

¿Quién fue Hilary Putnam?

Hilary Putnam nació en Chicago, Illinois, en 1926. Su padre, Samuel Putnam, era periodista y traductor. Su madre, Riva, era judía. La familia vivió en Francia por un tiempo y luego regresó a Estados Unidos, estableciéndose en Filadelfia.

Putnam estudió matemáticas y filosofía en la Universidad de Pensilvania. Luego continuó sus estudios de filosofía en la Universidad de Harvard y en la Universidad de California, donde obtuvo su doctorado en 1951. Sus profesores, Hans Reichenbach y Rudolf Carnap, eran figuras importantes de una escuela filosófica llamada positivismo lógico. Sin embargo, Putnam siempre rechazó esta forma de pensar.

Después de enseñar en varias universidades, se mudó a Harvard con su esposa, Ruth Anna Putnam, quien también era profesora. Hilary y Ruth Anna se casaron en 1962. Ruth Anna había nacido en Múnich, Alemania, y sus padres eran activistas. Los Putnam, buscando una conexión más profunda con sus raíces, decidieron que sus hijos crecieran en un hogar judío. Como no conocían bien las costumbres, aprendieron de otras familias. Esto los llevó a identificarse más con el judaísmo. En 1994, Hilary Putnam celebró su Bar Mitzvá, un rito de paso importante en el judaísmo, algo que su esposa había hecho cuatro años antes.

Putnam fue un profesor muy reconocido en Harvard. Siguiendo la tradición de su familia, fue muy activo en temas sociales. En los años 60 y principios de los 70, apoyó el Movimiento por los Derechos Civiles y se opuso a la guerra de Vietnam. En 1963, organizó uno de los primeros comités de profesores y estudiantes contra la guerra en el MIT. También organizó protestas en Harvard y dio clases sobre marxismo. En 1972, dejó el grupo político al que se había unido. Años después, en 1997, describió su relación con ese grupo como un error.

En 1976, fue elegido presidente de la “American Philosophical Association”. Al año siguiente, recibió un importante reconocimiento por sus contribuciones a la filosofía de la lógica y las matemáticas. Aunque cambió sus ideas políticas más radicales, Putnam siempre creyó que los académicos tienen una responsabilidad social y ética muy importante. Continuó siendo fiel a sus ideas de progresismo en política.

Putnam fue miembro de varias academias importantes, como la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y la Academia Británica. Se retiró en junio de 2000. Escribió muchos libros y más de 200 artículos. Su renovado interés por el judaísmo lo llevó a publicar varias obras sobre el tema. También escribió, junto con su esposa, sobre el movimiento pragmatista.

¿Qué es la Filosofía de la Mente?

La filosofía de la mente estudia cómo funciona nuestra mente, cómo pensamos, sentimos y percibimos.

La idea de la realizabilidad múltiple

El trabajo más conocido de Putnam en este campo fue en los años 60. Él propuso la idea de la realizabilidad múltiple. Con esta idea, Putnam argumentó que el dolor, por ejemplo, no es lo mismo que una actividad específica en una parte del cerebro. El dolor, según él, puede ser causado por diferentes estados físicos en el sistema nervioso de distintos seres vivos. Aun así, todos ellos sienten el mismo estado mental de "dolor".

Putnam usó ejemplos de animales para explicar esto. Se preguntó si los cerebros de diferentes animales sienten el dolor de la misma manera. Como no tienen las mismas estructuras cerebrales, no deberían tener los mismos estados mentales físicos. Para Putnam, la explicación es que un mismo estado mental puede ser producido por diferentes estados físicos en distintas especies. Llevó su idea más allá, pensando en seres de otros planetas o en robots inteligentes. Estas entidades, dijo Putnam, no deberían ser consideradas incapaces de sentir dolor solo porque no tienen la misma química cerebral que los humanos.

Putnam también habló del isomorfismo funcional. Esto significa que dos sistemas son funcionalmente iguales si sus estados se corresponden de manera que sus relaciones funcionan igual. Por ejemplo, una computadora hecha de chips y otra hecha con engranajes pueden ser funcionalmente iguales, aunque estén hechas de materiales diferentes. Esto significa que una misma función puede ser realizada de muchas maneras.

Jerry Fodor, Putnam y otros señalaron que la realizabilidad múltiple significa que una explicación muy detallada de un fenómeno mental no es suficiente. El funcionalismo, que dice que los tipos mentales son tipos funcionales (definidos por sus causas y efectos), se aleja de los detalles físicos. Por eso, parecía una mejor explicación de la relación entre mente y cuerpo. De hecho, muchas cosas, como las trampas para ratones o los programas de computadora, pueden ser hechas de muchas formas físicas diferentes.

El funcionalismo de máquina de estados

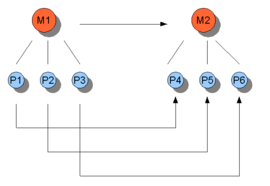

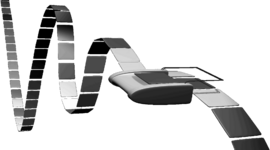

Putnam fue el primero en explicar el funcionalismo. Esta idea, llamada "funcionalismo de máquina", se inspiró en la comparación entre la mente y una máquina de Turing. Una máquina de Turing es un modelo teórico de una computadora que puede calcular cualquier algoritmo.

Imagina una máquina de Turing como una cinta muy larga dividida en cuadrados. Un dispositivo se mueve por los cuadrados, leyendo o escribiendo en ellos. Cada cuadrado puede estar en blanco o tener un "1". La máquina tiene "estados" internos. Lo que hace la máquina (mover, escribir, borrar) depende de su estado actual y de lo que lee en el cuadrado.

Por ejemplo, si la máquina está en "Estado 1" y lee un cuadrado en blanco, puede escribir un "1" y seguir en "Estado 1". Si está en "Estado 1" y lee un "1", puede moverse a la derecha y pasar a "Estado 2". Lo importante es que cada estado se define por lo que hace en relación con otros estados y con las entradas y salidas. No importa de qué esté hecha la máquina.

Según el funcionalismo de máquina de estado, un estado mental es como un estado de esta máquina. Así como el "Estado 1" es lo que hace la máquina cuando lee algo, sentir dolor es el estado que nos hace gritar "ay" o preguntarnos por qué nos duele. Los detalles de cómo se produce el dolor en el cerebro no son lo más importante.

¿Por qué Putnam dejó de apoyar el funcionalismo?

A finales de los años 80, Putnam dejó de defender el funcionalismo. Esto se debió a que estas teorías tenían problemas para explicar el externalismo del contenido mental. El experimento de la Tierra Gemela de Putnam (que veremos más adelante) lo ilustra. También argumentó que el funcionalismo, al identificar los tipos mentales con tipos funcionales, no era suficiente. Un mismo estado mental podría ser implementado por diferentes estados de una máquina de Turing.

A pesar de que Putnam lo abandonó, el funcionalismo sigue siendo una teoría muy importante en la ciencia cognitiva y en la filosofía actual.

¿Cómo funciona el Lenguaje?

Hilary Putnam también hizo grandes aportes a la filosofía del lenguaje.

El externalismo semántico

Una de las ideas de Putnam es que "el significado no está solo en la mente". Para explicarlo, usó su experimento mental de la "Tierra Gemela". En la Tierra Gemela, todo es igual que en la Tierra, excepto que el agua no es H2O, sino XYZ.

Imagina que en la Tierra, una persona llamada Fredrick usa la palabra "agua". En la Tierra Gemela, su gemelo idéntico, Frodrick, usa la palabra "agua" para referirse a XYZ. Aunque Fredrick y Frodrick son físicamente iguales cuando dicen "agua", la palabra tiene un significado diferente para cada uno. Esto significa que el significado de una palabra no puede depender solo de lo que hay en nuestra mente. Los factores del entorno también son muy importantes. Esto llevó a Putnam a la idea del externalismo semántico.

La teoría del significado

Putnam, junto con otros filósofos como Saul Kripke, contribuyó a la teoría causal de la referencia. Putnam dijo que los objetos a los que se refieren las palabras que nombran clases naturales (como tigre, agua o árbol) son la parte principal de su significado.

Él creía que hay una especie de "división del trabajo" en el lenguaje. Los expertos en cada campo son quienes definen a qué se refieren ciertos términos. Por ejemplo, los zoólogos definen a qué se refiere la palabra "león". Los botánicos definen "olmo", y los químicos definen "sal de mesa" como "NaCl". Estos términos, una vez definidos por los expertos, son usados por toda la comunidad.

Putnam propuso que el significado de cada palabra se puede describir con cuatro partes:

- El objeto al que se refiere la palabra (por ejemplo, el H2O para "agua").

- Un conjunto de descripciones típicas de la palabra, como "transparente" o "incoloro" para el agua. Esto lo llamó el estereotipo.

- Indicadores que sitúan el objeto en una categoría general, como "clase natural" o "líquido".

- Indicadores de cómo se usa la palabra en la gramática, como "nombre concreto" o "nombre común".

Este "vector de significado" describe la referencia y el uso de una palabra. Permite saber si alguien está usando una palabra correctamente o si su significado ha cambiado. Según Putnam, el significado de una palabra solo cambia si su referencia (el objeto real al que se refiere) cambia, no solo su estereotipo.

¿Cómo se relaciona la Filosofía con las Matemáticas y la Informática?

Putnam también hizo contribuciones importantes a la filosofía de las matemáticas y a la informática.

El argumento de indispensabilidad

Putnam hizo un aporte clave al realismo matemático (la idea de que las entidades matemáticas son reales) con el "argumento de indispensabilidad" de Quine-Putnam. Este argumento es uno de los más fuertes para aceptar que existen entidades matemáticas abstractas, como los números. El argumento dice lo siguiente:

- Debemos aceptar como reales todas las cosas que son necesarias para las mejores teorías científicas.

- Las cosas matemáticas son necesarias para las mejores teorías científicas.

- Por lo tanto, debemos aceptar que las cosas matemáticas son reales.

La primera parte del argumento es la más debatida. Putnam y Quine dicen que solo las entidades científicas deben ser incluidas. La idea de que todas las entidades usadas en teorías científicas, incluyendo los números, deben ser aceptadas como reales se basa en que las teorías se confirman en su conjunto. Si una teoría funciona bien, no hay razón para rechazar ninguna de sus partes.

Putnam también creía que las matemáticas, al igual que la física y otras ciencias, usan pruebas lógicas y métodos "cuasiempíricos". Esto significa que, aunque las matemáticas son muy lógicas, a veces se basan en la observación y la experiencia, como si fueran un poco experimentales.

Aportes a las Matemáticas y la Informática

Putnam también contribuyó a campos científicos fuera de la filosofía. Como matemático, ayudó a resolver el décimo problema de Hilbert. En 1970, Yuri Matiyasévich formuló un teorema que ayudó a responder si existe un algoritmo general para decidir si un sistema de ecuaciones tiene una solución entera. Putnam, trabajando con Martin Davis y Julia Robinson, demostró que el teorema de Matiyasévich era suficiente para probar que no existe tal algoritmo general. Así se demostró que el famoso décimo problema de David Hilbert no tiene solución.

En informática, Putnam es conocido por el algoritmo de Davis-Putnam. Lo desarrolló con Martin Davis en 1960. Este algoritmo sirve para resolver el problema de satisfacibilidad booleana (SAT). El algoritmo averigua si se pueden asignar valores de verdadero o falso a una expresión lógica para que toda la expresión sea cierta. En 1962, lo mejoraron con la ayuda de George Logemann y Donald W. Loveland, y se le llamó algoritmo DPLL. Este algoritmo es muy eficiente y todavía es la base de muchos programas que resuelven problemas SAT.

¿Cómo sabemos lo que sabemos?

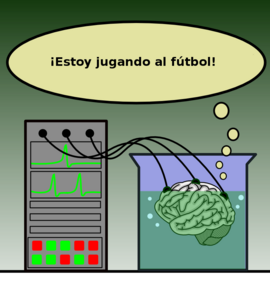

En el campo de la epistemología (el estudio de cómo obtenemos conocimiento), Putnam es famoso por su experimento mental del "cerebro en una cubeta". Esta es una versión moderna de la idea del "genio maligno" de René Descartes.

Putnam argumenta que una persona no puede decir de manera lógica que es un cerebro en una cubeta, puesto allí por un científico loco.

La idea se basa en la teoría causal de la referencia. Las palabras siempre se refieren a los tipos de cosas para las que fueron creadas. Estas cosas son las que ha experimentado la persona que usa las palabras o sus antepasados. Así, si una persona, María, fuera un "cerebro en una cubeta" y todas sus experiencias vinieran de cables, la idea que María tendría de "cerebro" no se referiría a un cerebro "real". Esto es porque ella y su comunidad nunca han visto un cerebro real. Lo que ha visto es una imagen que le da la computadora. De la misma manera, su idea de "cubeta" no se referiría a una cubeta "real". Por lo tanto, si como "cerebro en una cubeta" ella dijera "soy un cerebro en una cubeta", en realidad estaría diciendo "soy la imagen de un cerebro en la imagen de una cubeta", lo cual no tiene sentido.

Putnam explicó que el objetivo de este argumento no era solo el escepticismo, sino el realismo metafísico. El realismo metafísico asume que hay una diferencia entre cómo vemos el mundo y cómo es el mundo en realidad. Escenarios como el del cerebro en una cubeta desafían esta idea. Putnam, al mostrar que ese escenario es imposible, intenta demostrar que la idea de que hay una diferencia entre cómo concebimos el mundo y cómo es en realidad es absurda. No podemos ver la realidad desde un punto de vista "divino". Estamos limitados por nuestras propias formas de entender. Por lo tanto, el realismo metafísico, según Putnam, está equivocado.

¿Cómo vemos la Realidad?

A finales de los años 80 y principios de los 90, Putnam cambió su forma de pensar sobre el realismo metafísico. Esta es la idea de que las cosas y estructuras del mundo exterior existen de forma independiente de cómo las piensa la mente humana. En su lugar, adoptó una postura diferente, a la que llamó realismo interno.

El realismo interno dice que, aunque el mundo puede existir de forma independiente de la mente, la forma en que el mundo está organizado (sus tipos, individuos y categorías) depende de la mente humana. Así, el mundo no es totalmente independiente de cómo lo pensamos. Esta idea está influenciada por Kant, quien dijo que nuestro conocimiento del mundo depende de nuestras "categorías de pensamiento".

El problema del realismo metafísico, según Putnam, es que no explica cómo podemos referirnos a las cosas o cómo sabemos la verdad. El realismo metafísico dice que nuestros conceptos se ajustan a las estructuras del mundo de alguna manera misteriosa. Pero, ¿cómo es posible que el mundo ya esté dividido de cierta forma, y nuestra mente lo divida exactamente igual? La respuesta, según Putnam, es que el mundo no viene preestructurado, sino que la estructura la impone la mente humana y sus formas de pensar.

Putnam rechazó la idea de que "no hay un mundo, sino muchos mundos, cada uno creado por la mente humana". Pero sí mantuvo la idea de que puede haber muchas descripciones correctas de la realidad. Esto no significa que todo sea relativo para Putnam, porque no todas las descripciones son igual de correctas, y las que sí lo son no se deciden de forma subjetiva.

Influenciado por Charles Peirce y William James, Putnam también se convenció de que no hay una separación total entre los hechos y los valores. Creía que los juicios éticos y estéticos a menudo tienen una base de hechos, mientras que los juicios científicos tienen un elemento ético.

¿Qué es el Neopragmatismo?

A finales de los años 80, Putnam se sintió cada vez más decepcionado con lo que veía como una falta de interés en la historia en la filosofía moderna. Dejó el realismo interno porque asumía un modelo de "interfaz cognitiva" entre la mente y el mundo. Influenciado por James y los pragmatistas, adoptó una visión de realismo directo. También, bajo la influencia de Ludwig Wittgenstein, se acercó a una postura pluralista. Empezó a ver la mayoría de los problemas filosóficos como simples confusiones causadas por el uso del lenguaje fuera de su contexto normal.

Los trabajos más recientes de Putnam se enfocaron en llevar la filosofía de vuelta al mundo de la gente común y los problemas sociales. Por ejemplo, escribió sobre la democracia, la justicia social y la religión. También discutió las ideas del filósofo Jürgen Habermas y escribió artículos influenciados por ideas "continentales".

Sus conferencias en la Universidad de St. Andrews en 1990-1991 se publicaron con el título Pragmatism: An Open Question (1995).

Obras importantes de Hilary Putnam

- Minds and Machines (1960)

- Philosophy of Logic (1971)

- The meaning of "meaning" (1975)

- Mind, Language and Reality (1975)

- Reason, Truth, and History (1981)

- The Many Faces of Realism (1987)

- Representation and Reality (1988)

- Realism with a Human Face (1990)

- Renewing Philosophy (1992)

- Words and Life (1994)

- Pragmatism: An Open Question (1995)

- The Threefold Cord: Mind, Body, and World (1999)

- The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays (2002)

- Ethics Without Ontology (2004)

- Jewish Philosophy as a Guide to Life (2008)

- Philosophy in an Age of Science (2012)

Véase también

En inglés: Hilary Putnam Facts for Kids

En inglés: Hilary Putnam Facts for Kids