Al-Ándalus para niños

Al-Ándalus fue el nombre que los musulmanes dieron a la península ibérica durante la Edad Media. Este territorio estuvo bajo su control desde el año 711 hasta 1492. Al principio, abarcaba casi toda la península, pero con el tiempo, su tamaño se fue reduciendo.

Después de la conquista musulmana de la península ibérica, Al-Ándalus formó parte de una provincia en el norte de África. En el año 756, se convirtió en el Emirato de Córdoba, que era independiente. Más tarde, en el año 929, se transformó en el Califato de Córdoba, un periodo de gran importancia.

Cuando el Califato de Córdoba se disolvió en 1031, el territorio se dividió en muchos pequeños reinos llamados taifas. Luego, llegaron los almorávides y los almohades, que unificaron de nuevo parte del territorio. Sin embargo, los reinos cristianos del norte avanzaron en la Reconquista, y Al-Ándalus se fue haciendo más pequeño. Finalmente, en 1492, los Reyes Católicos tomaron Granada, poniendo fin al dominio musulmán en la península.

Contenido

- ¿De dónde viene el nombre Al-Ándalus?

- ¿Cómo fue la historia de Al-Ándalus?

- ¿Cómo se organizaba el territorio?

- ¿Cómo funcionaba el Estado andalusí?

- ¿Cómo era la economía en Al-Ándalus?

- ¿Cómo era la sociedad en Al-Ándalus?

- ¿Cómo era la cultura en Al-Ándalus?

- ¿Cómo era el arte en Al-Ándalus?

- Galería de imágenes

- Véase también

¿De dónde viene el nombre Al-Ándalus?

El nombre Al-Ándalus aparece por primera vez en una moneda del año 716. Esta moneda, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de España, tiene inscripciones en latín y árabe. En latín dice "Spania" y en árabe "al-Ándalus", lo que muestra que se referían al mismo territorio.

A medida que el territorio musulmán se hizo más pequeño, el nombre Al-Ándalus se usó para referirse solo a esa parte. Es importante saber que el nombre "Andalucía" no viene directamente de Al-Ándalus, sino de la palabra "andalusí", que se usaba para referirse a las personas de Al-Ándalus.

El origen exacto de la palabra Al-Ándalus no se conoce con seguridad, y hay varias ideas al respecto:

La teoría de los vándalos

Una teoría antigua dice que el nombre viene de los vándalos, un pueblo germánico que estuvo en la península entre los años 409 y 429. Se pensaba que "Andalucía" venía de "Vandalicia", que significaría "la tierra de los vándalos". Sin embargo, esta idea tiene puntos débiles porque "Andalucía" es una palabra posterior que viene del árabe "al-andalusiya".

Otra idea relacionada con los vándalos sugiere que el término árabe "al-Ándalus" podría venir de una expresión bereber (amazig) "tamort uandalos", que significa "tierra de los vándalos". Los bereberes, al ver a los vándalos cruzar el estrecho de Gibraltar, podrían haber llamado así a las tierras del otro lado. Pero no hay documentos antiguos que confirmen que la península se llamara así.

La teoría visigoda

Otra teoría propone que "al-Ándalus" es una adaptación árabe de una expresión gótica (idioma de los visigodos) llamada "Landa-hlauts", que significaría "tierras de sorteo". Se cree que los visigodos repartían tierras así. Sin embargo, esta expresión no se ha encontrado en ningún documento histórico.

La teoría atlántica

Esta teoría sugiere que "al-Ándalus" viene del griego "Atlantis" o del latín "Atlanticum". Algunos expertos creen que el nombre árabe "Jazirat al-Andalus" significa "la isla del Atlántico", refiriéndose a la península ibérica. Se piensa que la leyenda de la Atlántida pudo haber influido en los árabes antes del islam, llevando a identificar ese lugar mítico con la tierra más occidental.

¿Cómo fue la historia de Al-Ándalus?

La historia de Al-Ándalus comenzó con la llegada de los musulmanes en el año 711.

La conquista musulmana

Entre los años 711 y 715, los generales del Califato omeya conquistaron gran parte de la península ibérica. La entrada principal fue en Gibraltar (Yebel Tárik) el 27 de abril de 711, liderada por Táriq Ibn Ziyad. Poco después, el 19 de julio, los visigodos fueron derrotados y su rey Rodrigo murió en la batalla de Guadalete.

El Emirato de Córdoba

En el año 756, Abd al-Rahmán I llegó a Córdoba y fundó una dinastía que gobernó Al-Ándalus hasta 1031. En el 773, creó el Emirato de Córdoba, que se hizo independiente políticamente del Califato de Damasco. Abd al-Rahmán II fue quien realmente organizó el emirato. Durante este tiempo, muchas personas cristianas se convirtieron al islam.

En el año 912, Abd al-Rahmán III subió al trono. Para poner fin a los conflictos, se proclamó califa en 929, dando inicio al Califato de Córdoba.

El Califato de Córdoba

En el año 929, Abd al-Rahmán III estableció el Califato de Córdoba, declarando su independencia religiosa de Bagdad. Esto ayudó a consolidar su poder y a controlar las rutas comerciales en el Mediterráneo.

Como símbolo de su poder, el califa Abd al-Rahmán III construyó la ciudad palaciega de Medina Azahara alrededor del año 936. El poder del califato se extendía también hacia el norte, y en el año 950, incluso el Sacro Imperio Romano-Germánico intercambiaba embajadores con Córdoba.

Esta fue la etapa más importante de la presencia islámica en la península, pero duró poco. En el año 1010, una guerra civil por el trono, conocida como la Fitna de al-Ándalus, llevó a la fragmentación del califato en muchos pequeños reinos.

Los primeros reinos de taifas

Las taifas fueron hasta 39 pequeños reinos en los que se dividió el califato debido a la guerra civil. Estos reinos no vivieron en paz, sino que lucharon entre sí. Cada taifa se identificaba con una familia o clan. Las taifas más poderosas fueron las de Sevilla, Badajoz, Toledo y Zaragoza.

El Imperio almorávide

La división del califato en muchas taifas hizo que los reinos cristianos del norte avanzaran. Cuando Alfonso VI conquistó Toledo en 1085, los reyes de las taifas pidieron ayuda al sultán almorávide del norte de África, Yusuf ibn Tasufin. Él no solo derrotó al rey leonés en la batalla de Zalaca (1086), sino que también conquistó todas las taifas a partir de 1090.

La llegada de los almorávides marcó el inicio de una larga influencia del norte de África en Al-Ándalus. Sin embargo, su poder empezó a decaer alrededor de 1140, y surgieron los llamados segundos reinos de Taifas.

Los segundos reinos de taifas

El descontento contra los almorávides llevó a rebeliones en ciudades como Córdoba en 1121. Entre 1140 y 1153, aparecieron los segundos reinos de taifas. La mayoría de estos reinos fueron conquistados rápidamente por los almohades.

El Imperio almohade

Los almohades llegaron a la península ibérica desde 1145. Intentaron unificar las taifas, presentándose como defensores del islam. En poco más de treinta años, crearon un poderoso imperio que se extendía desde Portugal hasta Libia. Lograron detener el avance cristiano al derrotar a las tropas castellanas en 1195 en la batalla de Alarcos.

Sin embargo, la victoria cristiana en la batalla de Las Navas de Tolosa (1212) marcó el principio del fin del poder almohade. Esto llevó a nuevas luchas y a la aparición de los terceros reinos de taifas.

Los terceros reinos de taifas

El colapso del poder almohade centralizado dio lugar a una nueva fragmentación del territorio en reinos de taifas, entre 1224 y 1265.

El Reino Nazarí de Granada

A mediados del siglo XIII, Al-Ándalus quedó reducido al reino nazarí de Granada. En 1238, Muhammed I ibn Nasr, conocido como Al-Ahmar, fundó la dinastía nazarí. Este reino, aunque al principio tuvo buenas relaciones con los reyes castellanos, tuvo que pagarles tributos para mantener su independencia.

El último rey nazarí fue Boabdil. Su derrota en 1492 por los Reyes Católicos puso fin a la Reconquista, un proceso que había comenzado en el siglo VIII. El Reino de Granada fue anexado a la Corona de Castilla.

¿Cómo se organizaba el territorio?

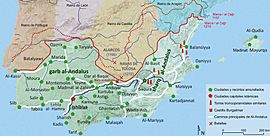

Durante el Emirato y el Califato, el territorio se dividía en seis grandes regiones llamadas nabiya. Tres eran interiores y tres eran fronterizas.

Las regiones interiores eran:

- Al-Gharb: que incluía la actual provincia de Huelva y el sur de Portugal.

- Al-Mawsat o tierras del centro: que abarcaba los valles del Guadalquivir y del Genil, y las zonas montañosas de Andalucía.

- Al-Sharq o tierra de oriente: que se extendía por la costa mediterránea, desde la actual provincia de Murcia hasta Tortosa.

Entre estas regiones y los reinos cristianos estaban las tres Marcas o zonas de frontera:

- al-Tagr al-Ala o Marca Superior (Zaragoza).

- al-Tagr al-Awsat o Marca Media (Toledo).

- al-Tagr al-Adna o Marca Inferior (Mérida).

Cada Cora (una división territorial más pequeña) tenía una capital donde vivía un walí o gobernador, en una fortaleza llamada alcazaba. También había un cadí o juez. Las Marcas tenían un jefe militar llamado caíd.

Las Coras se dividían en unidades más pequeñas llamadas iqlim, que eran centros económicos y administrativos, con un pueblo o castillo como cabecera.

¿Cómo funcionaba el Estado andalusí?

En el año 711, el ejército bereber liderado por Tariq ibn Ziyad cruzó el estrecho de Gibraltar y venció al último rey visigodo, iniciando la conquista de la península. La nobleza visigoda aceptó someterse y pagar impuestos a cambio de mantener sus tierras.

Las etapas del Estado

Entre 714 y 756, Al-Ándalus fue un emirato dependiente de Damasco, gobernado por un valí. La estabilidad llegó con Abd al-Rahman I, de la dinastía omeya, quien hizo de la península un emirato independiente. Abd al-Rahman III declaró la independencia religiosa y proclamó el Califato de Córdoba, que fue el periodo de mayor esplendor.

A principios del siglo XI, el califato se fragmentó en más de veinticinicinco reinos de taifas. Esto benefició a los reinos cristianos del norte. A finales del siglo XIII, solo quedaba el Reino de Granada, que duró hasta 1492.

La organización del gobierno

El Estado de Al-Ándalus era muy centralizado, con el califa como máxima autoridad. Los califas tenían poder espiritual y político, y controlaban la economía, la justicia, el ejército y las relaciones exteriores. Dirigían la administración con la ayuda de un primer ministro (hachib) y nombraban a los gobernadores y jueces.

El ejército era importante para la expansión militar y la defensa de las fronteras. Los mandos eran árabes, y muchos soldados eran mercenarios bereberes y esclavos.

¿Cómo era la economía en Al-Ándalus?

La llegada de la civilización islámica transformó la economía de la península, pasando de ser principalmente rural a ser más urbana.

El suq (zoco) o mercado era un lugar muy importante en las ciudades musulmanas. Allí se vendían productos de metal, artesanía, seda, algodón y tejidos de lana. Algunos productos de lujo de Al-Ándalus se exportaban a Europa, el Magreb y Oriente.

La esclavitud también era una fuente de mano de obra. El comercio de esclavos era muy importante, y se realizaba a través de mercaderes judíos.

La agricultura

La agricultura mejoró mucho gracias al riego y a nuevas técnicas de cultivo. Se introdujeron nuevos productos y métodos intensivos. Además de los cultivos tradicionales, se cultivaron frutas, hortalizas y plantas industriales. Esto hizo que la agricultura fuera muy productiva y generara excedentes para las ciudades.

Se introdujeron cultivos como el arroz, la berenjena, la alcachofa y la caña de azúcar. También llegaron cítricos como el limón y la naranja amarga, así como palmeras datileras. Los jardines botánicos, como la finca Al-Rusafa de Abderramán I, ayudaron a adaptar estas plantas a las condiciones de la península.

Durante la etapa Omeya, hubo una "Revolución Verde" que multiplicó la producción de alimentos. Al-Ándalus se caracterizó por una gran diversidad de plantas cultivables, muchas de las cuales se extendieron después por toda Europa.

Los frutales eran importantes, y el actual Algarve era famoso por la producción de higos y uvas. También se producía miel y vino, aunque el consumo de vino estaba prohibido por el islam, se producía y consumía en grandes cantidades hasta la llegada de los almohades.

El fomento de la agricultura

Los gobernantes promovían la agricultura para abastecer a la población y evitar el hambre. Los jardines andalusíes, como los de Medina Azahara, combinaban agua, vegetación y arquitectura. Un tipo común de jardín era el bustan, que era a la vez jardín y huerto. Otro era la raud, un patio con una alberca que simbolizaba los ríos del paraíso islámico. El Generalife en Granada es un ejemplo de finca agrícola o almunia, usada para el descanso.

El urbanismo

Las ciudades fueron el centro de la vida económica, cultural y social. La artesanía se desarrolló mucho, y sus productos se vendían tanto dentro como fuera de Al-Ándalus. Se importaban materias primas y se exportaban productos manufacturados de lujo. La moneda circulaba mucho, ya que la península era un punto de encuentro de rutas comerciales. Córdoba llegó a ser la ciudad más grande de Europa occidental en el siglo X, con más de 100.000 habitantes.

La ganadería

La ganadería tuvo un papel menor en la economía, pero era importante para la alimentación, el transporte y algunas labores agrícolas. Se criaba ganado bovino y caprino, y los conejos y las gallinas eran muy apreciados. Los musulmanes mejoraron los sistemas de riego y trajeron la noria para sacar agua de los pozos.

La minería

La minería se reactivó en Al-Ándalus. Se extraían hierro y cobre, además de mercurio de Almadén. El oro se obtenía de algunos ríos, y la plata se encontraba en Murcia, Beja y Córdoba.

Otras actividades económicas

La abundante madera de los bosques se usaba para muebles, construcción naval y como combustible. También se recolectaban plantas medicinales, aromáticas y frutos.

La pesca y la extracción de sal eran importantes debido a la larga costa. Se pescaban sardinas y atún, usando una red especial llamada almadraba. La sal se obtenía de minas y salinas, lo que permitió desarrollar una industria de salazón para exportación.

La caza proporcionaba carne (conejos, perdices) y pieles (zorro, nutria). También era una actividad de diversión, y se usaban aves de presa.

¿Cómo era la sociedad en Al-Ándalus?

La población de Al-Ándalus era muy diversa, especialmente al principio. Estaba formada por:

- Árabes: el grupo dominante y dirigente, aunque minoritario.

- Bereberes: del norte de África, formaban la mayor parte de los ejércitos.

- Judíos: un grupo minoritario que vivía en barrios separados.

- Otras etnias: como etíopes, armenios, egipcios, nubios, francos y eslavos (el grupo más numeroso de esclavos).

La sociedad se dividía en hombres libres y esclavos. Dentro de cada grupo, había una aristocracia (jassa), notables (ayan) y la gente común (amma).

Desde el punto de vista religioso, la población era musulmana o dhimmi (cristianos y judíos). Los muladíes eran cristianos de Al-Ándalus que se habían convertido al islam. Los mozárabes eran quienes mantuvieron la religión cristiana. Ambos grupos adoptaron costumbres musulmanas.

Los mozárabes y judíos tenían libertad de culto, pero debían pagar dos impuestos: uno personal (yizia) y otro sobre las tierras (jarach). También tenían algunas restricciones, como no poder ocupar cargos políticos o casarse con musulmanas.

Ciudades como Toledo, Mérida, Valencia, Córdoba y Lisboa eran importantes centros mozárabes. Los judíos se dedicaban al comercio y a la recaudación de impuestos, y algunos llegaron a ocupar cargos importantes, como Hasdai ibn Shaprut.

Se calcula que en el siglo X, Al-Ándalus pudo haber tenido cerca de 10 millones de habitantes. Los árabes se asentaron en las tierras más fértiles, mientras que los bereberes ocuparon zonas montañosas. También hubo sirios y yemeníes.

Los africanos subsaharianos llegaron como esclavos o mercenarios. Las mujeres negras eran concubinas o criadas. Algunos eslavos compraron su libertad y ocuparon cargos importantes.

Las casas de las clases altas eran cómodas y hermosas, con divanes, alfombras y tapices. Las noches se animaban con poetas, músicos y bailarines.

Existían baños públicos (hammam), que eran lugares de higiene y convivencia. Tenían salas con piscinas de agua fría, tibia y caliente. Con la Reconquista, muchos de estos baños se cerraron.

La cultura andalusí fue muy importante, especialmente en los siglos X, XI y XIII. Se convirtió en un referente para Europa y el resto del mundo islámico, transmitiendo conocimientos griegos, árabes, chinos e hindúes. Por eso, algunos historiadores hablan de un primer Renacimiento Europeo. El árabe se impuso como idioma culto, aunque muchos hablaban lenguas romances o hebreo.

Gracias al uso del papel, la biblioteca de Alhakén II en Córdoba tenía 400.000 volúmenes, incluyendo obras clásicas y aportaciones de pensadores musulmanes como Avempace y Averroes.

Cristianos y judíos en Al-Ándalus

A los no musulmanes se les dio el estatus de dhimmi (personas bajo protección). Los hombres adultos pagaban un impuesto anual. Los que no eran cristianos ni judíos, como los paganos, recibían el estatus de Majus.

Los judíos representaban más del cinco por ciento de la población. Al-Ándalus fue un centro clave para la vida judía en la Edad Media, produciendo importantes académicos y comunidades estables y ricas. Bajo el reinado de Abderramán III y su hijo Alhakén II, los judíos prosperaron, dedicándose a la ciencia, el comercio y la industria.

Bajo los almorávides y almohades, hubo periodos de persecución contra judíos, aunque las fuentes son escasas. Los almohades, que eran más estrictos, trataron a los no musulmanes con severidad. Ante la opción de la muerte o la conversión, muchos judíos y cristianos emigraron. Algunos, como la familia de Maimónides, huyeron a tierras musulmanas más tolerantes.

¿Cómo era la cultura en Al-Ándalus?

La España musulmana tuvo un gran desarrollo cultural. La creación de escuelas y universidades atrajo a estudiantes y conocimientos, influyendo en los reinos cristianos.

El islam dejó su huella más importante en la arquitectura. La Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada son ejemplos del arte hispanoárabe, que añadió elementos como el arco de herradura, arcos de colores, mosaicos y ornamentación en relieves de yeserías.

La ciencia en Al-Ándalus

Los árabes y bereberes que llegaron a la península en el siglo VIII se basaron en los conocimientos visigodos. Con el tiempo, y gracias a los contactos con Oriente, se desarrolló una ciencia original en Al-Ándalus. Mientras el resto de Europa vivía una "Edad Oscura" del conocimiento, Al-Ándalus florecía. Córdoba fue uno de los centros culturales más importantes del Imperio islámico y de toda Europa.

Todas las disciplinas científicas se enseñaban en madrasas (escuelas), donde había un gran intercambio de estudiantes con el resto del mundo islámico.

Abderramán II se esforzó por convertir Córdoba en un centro de cultura. Contrató a sabios como Abbás Ibn Firnás, quien, además de enseñar música, se interesó por el vuelo y construyó un aparato volador. También construyó un planetario que reproducía el movimiento de los planetas y fenómenos como la lluvia.

En astronomía, destacaron los trabajos de Al-Zarqali (Azarquiel), quien inventó la azafea, un tipo de astrolabio usado por los navegantes hasta el siglo XVI. También sugirió que la órbita de los planetas no era circular, sino elíptica, adelantándose a Johannes Kepler.

Al-Zahrawi (Abulcasis), médico del califa Alhakén II, fue un importante cirujano. Su enciclopedia al-Tasrif describía procedimientos quirúrgicos y fue usada en Europa para la enseñanza de la medicina.

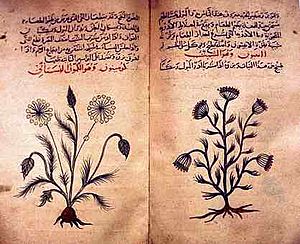

En botánica y farmacología, Ibn al-Baitar estudió plantas de la península, el norte de África y Oriente. Su obra Kitāb al-Jāmiʻ li-mufradāt al-adwiya wa-l-aghdhiya listaba 1400 plantas con usos medicinales, incluyendo unas 200 desconocidas hasta entonces. Ibn al-Awwam escribió un tratado agrícola muy importante, listando 585 especies de plantas y 50 de árboles frutales.

Entre los siglos X y XII, surgieron grandes geógrafos como Al Bakri, Ibn Yubair y Al Idrisi. Al-Bakri escribió el Libro de los Caminos y de los Reinos, describiendo la geografía, historia, clima y pueblo de los países conocidos. Ibn Yubair describió el Mediterráneo oriental durante sus viajes. Al-Idrisi escribió el Libro de Rogelio, donde describía el mundo conocido y lo plasmó en un mapa de plata.

La filosofía en Al-Ándalus

Al-Ándalus fue un puente para que las obras de filósofos griegos, especialmente Aristóteles, llegaran a Europa. Estas obras se habrían perdido sin las traducciones hechas en Al-Ándalus.

El pensador más importante de Al-Ándalus fue Ibn Rusd (Averroes) en el siglo XII. Sus obras incluyen comentarios sobre Aristóteles y Platón, y una enciclopedia médica. Sus ideas influyeron mucho en el pensamiento del Renacimiento.

Otros filósofos importantes fueron Ibn Bayya (Avempace), Ibn Tufayl, Maimónides (judío de Córdoba) e Ibn Arabi.

La mística

La mística fue muy importante en Al-Ándalus, especialmente el sufismo. Su máximo representante fue Ibn Arabi, quien escribió sobre los místicos andalusíes. Hubo muchos ermitaños y místicos con una vida sencilla, como Ibn Masarra, fundador de la primera escuela de espiritualidad andalusí.

¿Cómo era el arte en Al-Ándalus?

El arte en Al-Ándalus fue muy notable. Se adaptaron elementos de las culturas romana y visigoda, creando un estilo original y espléndido.

Arte emiral y califal

El arte del emirato y califato de Al-Ándalus se centró en Córdoba. La Mezquita de Córdoba es el monumento más importante del occidente islámico. Se mezclaron elementos de la tradición local con elementos orientales (bizantinos, omeyas, abasidas).

Abderramán II impulsó construcciones como la Alcazaba de Mérida y el alminar de la iglesia de San Juan en Córdoba. El califa Abderramán III fundó la ciudad palaciega de Medina Azahara como su residencia real.

En otras ciudades, también hubo un florecimiento artístico. Destacan la pequeña mezquita Bab al-Mardum en Toledo, el castillo de Gormaz en Soria y la Ciudad de Vascos en Toledo.

Se crearon muchos objetos decorativos, como trabajos en marfil (botes y arquetas para joyas), y cerámicas. Los talleres reales producían tejidos de seda bordada con motivos vegetales y figurativos. También se trabajaba el bronce para hacer figuras de animales que servían como surtidores en fuentes.

Arte taifa

La división del califato en reinos de taifas llevó a que cada rey quisiera mostrar su prestigio. Esto se vio en la arquitectura de los palacios. Uno de los mejores ejemplos es la Aljafería de Zaragoza, con un patio rectangular y arcos de diferentes formas.

Las antiguas fortalezas (alcazabas) de los reinos también fueron remodeladas. La de Málaga se amplió con un doble muro. La Qadima (antigua) de Granada se fortificó con torres y puertas. También se conservan baños similares en Toledo, Baza y Palma de Mallorca.

Las artes suntuarias (objetos de lujo) siguieron la tradición de Córdoba. La producción de marfil se trasladó a Cuenca, y los textiles de seda destacaron en Almería. La cerámica de "cuerda seca" se desarrolló mucho, decorada con líneas de óxido de manganeso y vidrio de colores.

Arte almorávide

Las obras de los almorávides, al principio, eran sencillas debido a su fervor religioso. Pero el hijo del monarca, Alí ibn Yusuf, patrocinó edificios con bellos elementos.

Preferían los pilares en lugar de las columnas. Usaban arcos de herradura y lobulados, y también arcos mixtilíneos y lambrequines. Construían techos de madera y cúpulas impresionantes, como la del mihrab de la mezquita de Tremecén.

Los trabajos artísticos continuaron con las tradiciones anteriores. Los tejidos de Almería eran famosos por sus colores suaves y motivos de animales. La cerámica continuó con la técnica de "cuerda seca" y aparecieron nuevas técnicas como el esgrafiado y el estampillado.

Arte almohade

El arte almohade, a pesar de su austeridad, fue muy espléndido, especialmente en la arquitectura. Continuaron las ideas almorávides, usando los mismos materiales (azulejos, yeso, madera) y soportes (pilares y arcos).

Sus mezquitas seguían el modelo de la de Tremecén. En la arquitectura palaciega, introdujeron patios cruzados, como los del Alcázar de Sevilla. También usaban pequeñas ventanas con celosías de estuco para iluminar y ventilar las estancias.

La arquitectura militar mejoró mucho. Crearon puertas complejas con recodos para dificultar el ataque, torres poligonales y torres albarranas (separadas del muro pero unidas por un arco), como la Torre del Oro de Sevilla.

En la decoración, usaban motivos geométricos entrelazados y formas vegetales. Una novedad fue la sebqa, un patrón de rombos. También usaban la cerámica con la técnica del alicatado, donde piezas recortadas formaban un diseño.

Las obras de arte de esta época son difíciles de distinguir de las mudéjares. Los tejidos tenían pocos motivos figurativos y mucha decoración geométrica y de inscripciones. En metal, destacaban los aguamaniles con figuras de animales.

Arte nazarí

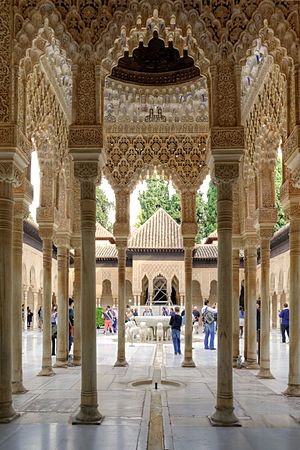

El arte nazarí surgió en la última etapa de Al-Ándalus, en el reino nazarí de Granada. Los ejemplos más importantes son los palacios de la Alhambra y el Generalife.

La arquitectura militar se hizo más compleja. En los palacios, usaban dos tipos de patios: el patio monoaxial (como el patio de los Arrayanes) y el patio cruzado (como el patio de los Leones). Las habitaciones tenían formas alargadas o cuadradas.

La decoración era muy abundante para disimular la sencillez de los materiales. Usaban zócalos de azulejos, yeserías de estuco y decoración pintada. Las columnas tenían un fuste cilíndrico y un capitel con dos partes. Los arcos preferidos eran los de medio punto y los angrelados. Los techos de madera se alternaban con bóvedas de mocárabes. Además de los motivos geométricos, vegetales y de inscripciones, se añadió el escudo nazarí.

En las artes suntuarias, destacaban las cerámicas de reflejos metálicos y los tejidos de seda. También había bronces, trabajos de taracea y armas. La cerámica de lujo, llamada "loza dorada", tenía un brillo metalizado y a menudo tonos azules y dorados. Los tejidos tenían colores intensos y motivos similares a los de la arquitectura.

La literatura

La cultura islámica de España se llamó árabe por la importancia de la lengua del Corán, aunque la población rural hablaba dialectos romances. La poesía era muy importante. Los musulmanes españoles solían usar el poema corto llamado zéjel, con estrofas y rima. La forma más antigua fue la moaxaja.

La poesía árabe influyó en los poemas provenzales. El primer trovador conocido, Guillermo de Aquitania, hablaba árabe. Se cree que la poesía trovadoresca tiene su origen en la poesía andalusí. También se han encontrado similitudes entre las jarchas (canciones romances que cerraban las moaxajas) y las canciones de amor de la lírica gallego-portuguesa y el villancico castellano.

Entre los poetas destacados se encuentran Ibn Hazm, Ibn Khafaja, Al-Mutamid (que también fue rey de la taifa de Sevilla), Wallada y Zaynab.

La música

La Música andalusí tuvo un desarrollo propio y significativo.

La gastronomía

El pan era la base de la alimentación en Al-Ándalus. También se consumía carne, pescado, legumbres y frutas. Los alimentos se cocinaban con hierbas aromáticas como el orégano y especias como el jengibre y la pimienta. La grasa usada era el aceite, y el de Coímbra era famoso. Los dulces eran muy apreciados, como las queijadas, el arroz dulce con canela y pasteles con frutos secos y miel, que aún hoy son típicos de algunas regiones.

Galería de imágenes

-

Desde 711 hasta 1492 el territorio hispano bajo poder musulmán estuvo administrado de muy diversas maneras y por potencias diferentes, en ocasiones como parte de imperios árabes y bereberes, de forma centralizada en Córdoba o dividido en taifas.

En la imagen, mapas del Califato omeya, el Califato de Córdoba, los imperios Almorávide y Almohade y, finalmente, el Reino Nazarí de Granada, con las fechas de acontecimientos relevantes. -

Corán del siglo XII utilizado en Al-Ándalus.

-

La civilización del califato de Córdoba en la época de Abderramán III (1885), Dionisio Baixeras Verdaguer, Paraninfo de la Universidad de Barcelona.

-

Vaso de Fortuny. Cerámica andalusí malacitana con reflejos metálicos (siglo XIV). Museo del Hermitage, San Petersburgo.

-

Sala de oraciones de la Mezquita de Córdoba, construida entre el siglo VIII y el siglo X.

-

Alcazaba de Badajoz. Claro ejemplo de la arquitectura militar almohade. Es la alcazaba más grande de Europa.

-

Torre del Oro (Sevilla). Arquitectura almohade. Primer tercio del siglo XIII.

-

Patio de los leones en la Alhambra de Granada.

Véase también

En inglés: Al-Andalus Facts for Kids

En inglés: Al-Andalus Facts for Kids