Villancico para niños

El villancico es un tipo de forma musical y poética que se originó en España y Portugal. Fue muy popular entre los siglos XV y XVIII. En el siglo XX, también se hizo muy conocido en Estados Unidos gracias a artistas como Bing Crosby, Frank Sinatra y Elvis Presley.

Al principio, los villancicos eran canciones populares con un estribillo (una parte que se repite), cantadas por varias voces y no tenían un tema religioso. Con el tiempo, empezaron a cantarse en las iglesias y se asociaron especialmente con la Navidad. Algunos compositores importantes de villancicos fueron Juan del Encina, Pedro de Escobar, Francisco Guerrero, Gaspar Fernandes, Juan Gutiérrez de Padilla y Roque Jacinto de Chavarría.

Hoy en día, cuando hablamos de villancicos, nos referimos a canciones cuyas letras tratan sobre la Navidad y que se cantan tradicionalmente durante esas fechas.

Contenido

- ¿Cómo surgieron los villancicos?

- ¿Cómo ha cambiado el villancico a lo largo del tiempo?

- El villancico en el mundo

- ¿Cuál es la historia del villancico?

- El villancico como canción de Navidad

- La Reforma Protestante y los villancicos

- Villancicos en la música clásica

- Galería de imágenes

- Ver también

- Véase también

¿Cómo surgieron los villancicos?

Las primeras canciones que podemos llamar villancicos aparecieron a mediados del Renacimiento, en la segunda mitad del siglo XV. Evolucionaron de formas musicales populares mucho más antiguas.

El villancico es una estrofa típica de la lírica tradicional castellana. Está formada por dos o tres versos con un número de sílabas que puede variar mucho. Aunque no tiene una forma fija, a menudo sigue un esquema de rima abb, con versos de ocho y seis sílabas. La palabra villancico también se usaba para referirse a una composición tradicional junto con su explicación o glosa, que se añadía a las canciones desde mediados del siglo XV hasta el siglo XVII. Antes del siglo XV, canciones similares se llamaban cantigas o canciones.

El nombre "villancico" probablemente viene de que eran canciones populares, cantadas por los villanos o habitantes de las villas, que solían ser campesinos o personas del campo. Se cantaban en fiestas populares y al principio no tenían un tema religioso. Hablaban de eventos recientes del pueblo o la región. Con el tiempo, el género se hizo más amplio e incluyó otros temas.

Cuando el villancico se volvió religioso, mantuvo la costumbre cristiana de celebrar la Navidad. Por eso, hoy en día, llamamos villancico a cualquier canción de Navidad, sin importar su extensión, métrica o rima, tanto en español como en otros idiomas. Por ejemplo, se llama carol en inglés, noël en francés, laude en italiano y Weihnachtslied en alemán.

¿Cómo es la estructura de un villancico?

La estructura básica de un villancico tiene dos partes: el estribillo y las coplas. Sin embargo, su estructura puede variar mucho en el número de versos, la rima o cómo se alternan el estribillo y las coplas. La combinación de estribillo y copla implica que el coro y un solista se alternan, lo cual es muy importante en la interpretación del villancico.

Los versos suelen ser de seis u ocho sílabas. Hay un estribillo inicial, a veces con una introducción, que generalmente tiene tres o cuatro versos que se repiten a lo largo de la canción. Luego vienen las coplas, que se dividen en dos mudanzas y una vuelta. Las mudanzas a menudo riman de forma simétrica, formando una redondilla o una cuarteta. Después de las mudanzas viene la vuelta, que es un enlace de tres o cuatro versos. El primer verso de la vuelta rima con el último de la mudanza, y el resto de los versos (o al menos el último) se conectan con el estribillo.

Un ejemplo de esta estructura es el siguiente villancico, que se cree que fue escrito por Mateo Flecha el Viejo:

- Riu, riu, chiu,

- La guarda ribera,

- Dios guardó del lobo

- a nuestra cordera.

- El lobo rabioso

- La quiso morder,

- Mas Dios poderoso

- La supo defender,

- Quizole hazer que

- No pudiesse pecar,

- Ni aun original

- Esta virgen no tuviera.

- Riu, riu, chiu,

- La guarda ribera,

- Dios guarde del lobo

- a nuestra cordera.

Una forma poética parecida al villancico es la letrilla, que en el siglo XVI se usaba para cualquier poema con estribillo y que, por lo general, era de tipo satírico (con humor o crítica).

¿Cómo es la música de los villancicos?

En su forma clásica, la melodía principal del villancico es la del canto, apoyada por un acompañamiento de voces más graves que crean una base armónica sólida. La voz más aguda es la que lleva la letra, siguiendo la melodía sílaba por sílaba. El final de los versos suele coincidir con las diferentes cadencias (puntos de reposo en la música). La música se organiza de forma similar a los sistemas tonales modernos. Además, algunos villancicos, especialmente los más recientes, pero también algunos del Renacimiento, se basan en esquemas de danza como el passamezzo o la folía.

¿Cómo ha cambiado el villancico a lo largo del tiempo?

Siglo XV: Los primeros villancicos

El primer registro de algo parecido a un villancico es de 1403. Al principio, el género no estaba muy definido y se encontraban todo tipo de temas: historias locales, canciones de amor, sátiras y bromas. Había poca presencia de temas religiosos, y cuando los había, no estaban específicamente relacionados con la Navidad u otras fiestas. La mejor colección de este período se encuentra en el Cancionero de Palacio (1474-1516), y Juan del Enzina fue el compositor más importante de esa época. Otras colecciones importantes son el Cancionero de la Colombina (1490), el de Sablonara, el de Stúñiga o el Medinaceli. La música de este período era sencilla y buscaba adaptarse bien a la letra.

Siglo XVI: El villancico en la iglesia

Al principio, la polifonía (varias voces cantando a la vez) solía ser de tres o cuatro voces. Más tarde, durante el siglo XVI, además de los villancicos polifónicos, se empezaron a componer algunos para una sola voz con acompañamiento de vihuela. A partir del siglo XVII, la vihuela fue reemplazada por la guitarra.

Desde la segunda mitad del siglo XVI, las autoridades de la iglesia comenzaron a promover el uso de música en el idioma de la gente (lengua vernácula) en los servicios religiosos. Esto era especialmente importante durante las fiestas del calendario religioso, como la Navidad y el Corpus Christi. Estas piezas se cantaban en la misa de la mañana de estas festividades. Las catedrales e iglesias importantes tenían un grupo de músicos y un maestro de capilla encargado de componer música especialmente para estas ocasiones.

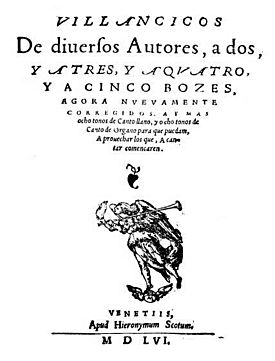

Los principales libros de canciones que se conservan de esta segunda época son el Cancionero del Duque de Calabria o de Upsala (llamado así porque la única copia que existe está en la biblioteca de la universidad de esta ciudad sueca), el Cancionero de Medinaceli y las Canciones y Villanescas espirituales de Francisco Guerrero. El villancico también llegó a otras formas de arte literario como el teatro, en obras de Gil Vicente, o la novela pastoril con Jorge de Montemayor. Incluso Santa Teresa compuso algunos poemas con esta forma.

Musicalmente, el villancico se hizo más complejo y la diferencia entre las coplas y el estribillo se hizo más notoria. El estribillo se hizo más largo y polifónico, mientras que las coplas se acortaron, se hicieron más homofónicas (todas las voces cantan la misma melodía con diferente altura) y se redujo el número de voces.

Siglo XVII: La época dorada del villancico

En el siglo XVII, el villancico era un género muy popular y representaba la mayor parte de la música española de la época. Se compusieron muchos villancicos religiosos para diferentes fiestas como la Asunción, la Inmaculada Concepción o festividades de santos, además del Corpus Christi o la Navidad.

En esta época, el villancico se hizo aún más sofisticado, añadiendo más voces a la polifonía (hasta ocho voces distribuidas en dos coros en diferentes partes de la iglesia) y acompañamiento de violón, arpa y órgano. El estribillo se hizo más largo y complejo en su polifonía, a menudo dividido en una tonada y una respuesta, mientras que, en contraste, las coplas se acortaron y simplificaron musicalmente. También se introdujeron algunos elementos dramáticos. Músicos importantes de este período fueron, entre muchos otros, Cristóbal Galán, Juan Hidalgo y Sebastián Durón.

Siglo XVIII: El declive del villancico

En el siglo XVIII, el género sufrió una gran transformación debido a la influencia de la música vocal italiana, que en ese momento dominaba la escena musical europea. Los villancicos cambiaron su estructura tradicional, añadiendo nuevas secciones musicales que imitaban la cantata, convirtiéndose en una serie de recitativos y arias da capo, siguiendo el modelo de la ópera italiana. Los villancicos de Antonio Soler, escritos en la segunda mitad del siglo, son quizás los más recordados hoy en día. En 1750, el rey Fernando VI eliminó los villancicos de la Capilla Real de Madrid, lo que marcó el inicio de una lenta disminución de su popularidad que continuaría hasta el siglo XIX.

El villancico en el mundo

A partir de la segunda mitad del siglo XX, artistas como Bing Crosby, Frank Sinatra y Elvis Presley interpretaron y popularizaron canciones navideñas como "Noche de paz" ("Silent Night"), "Blanca Navidad", "Campanas de plata" ("Silver Bells") y "Winter Wonderland", entre otras.

La canción "Blanca Navidad", interpretada por Bing Crosby, se convirtió en el sencillo más vendido de la historia.

Por otro lado, Elvis Presley grabó dos álbumes de Navidad con la compañía RCA Víctor: "Elvis Christmas album" en 1957 y "Elvis Sings the Wonderful World of Christmas" en 1971. El primero se convirtió en el álbum navideño más vendido en la historia de Estados Unidos y recibió el premio disco de diamante de la RIAA.

"Santa Claus is Back in Town", una canción compuesta por Leiber y Stoller que forma parte del álbum de 1957 de Elvis, fue la primera en combinar los géneros rock and roll y rhythm and blues con la temática navideña.

Además, villancicos clásicos y otros más modernos en inglés han aparecido en muchas películas navideñas, como Home Alone, Crónicas de Navidad o The Polar Express, por mencionar algunas.

Portugal: El vilancete

En Portugal, el villancico también fue un género popular, llamado vilancete, principalmente poético. Destacan las extensas colecciones de villancicos de Juan IV, conocido como El Rey Músico.

Hispanoamérica: Una mezcla de culturas

El villancico fue uno de los repertorios musicales hispánicos que llegaron a las colonias americanas. Este género evolucionó en las colonias a través de un proceso llamado contrafactum, donde se cambiaban palabras o pequeños fragmentos de la canción popular y se añadían términos religiosos. Esto servía para animar las fiestas de la iglesia y, en América, para ayudar en el proceso de evangelización.

Los primeros villancicos que llegaron de España mantenían el estilo y los temas, principalmente religiosos, del villancico español del siglo XV. Sin embargo, poco a poco, estas canciones fueron adoptando características más americanas, a medida que se mezclaban con las celebraciones del Corpus Christi y la Navidad. Así, adquirieron nuevos elementos asociados a las culturas indígenas, como resultado de una mezcla cultural. Para el siglo XVI, los villancicos ya se escribían en lenguas como el náhuatl, incluían palabras africanas o jerga de dialectos europeos, y eran interpretados por indígenas.

En la evolución del villancico en América también surgieron los llamados villancicos de negro o negrillos, que imitaban el sonido de los dialectos africanos con onomatopeyas. Entre estos, son especialmente conocidos los de Sor Juana Inés de la Cruz, en los que, entre otras cosas, se habla de la liberación de la población negra.

Los villancicos en América se difundieron principalmente por los maestros de capilla, quienes viajaban desde el Virreinato de Nueva España (hoy Norteamérica y Centroamérica) hacia las regiones del Nuevo Reino de Granada y el Virreinato de Perú, lo que permitió un intercambio literario y musical. El villancico se desarrolló en dos ámbitos: en la música culta, adoptó la forma polifónica a capella del Renacimiento español y se transformó en cantata barroca; y en la música folklórica, adoptó diversas formas, como la canción infantil, el romance tradicional y las canciones o danzas criollas o indígenas.

En Latinoamérica, el villancico folklórico tiene diferentes características según la región.

Ecuador

En Ecuador, el villancico fue muy importante para la evangelización durante la Real Audiencia de Quito. A diferencia de los salves y otras composiciones para la misa, se cantaba en castellano y no en latín. Por esta razón, su popularidad creció y el género dejó de estar vinculado solo a la Navidad, pasando a interpretarse en otras fechas dentro de las misas. Sus melodías y armonías eran originalmente simples, pero con el tiempo se hicieron más complejas al aumentar el número de voces, llegando a incluir entre 8 y 12 voces con más frecuencia. La Catedral de Quito, así como las de Cuenca y Loja, fueron los principales lugares donde se desarrolló este género. En la región interandina de Ecuador, el villancico se mantiene en las representaciones de la obra de los Reyes Magos llamada Historia de Reyes. Sus letras han sido conservadas por miembros de la comunidad y la tradición ha sido impulsada por las parroquias rurales.

Venezuela

En Venezuela, debido a la variedad de canciones navideñas, se clasifican en villancicos y romances; cantos varios de pascua; aguinaldos y cantos populares. Dentro del grupo de villancicos, se incluyen formas que, aunque comparten el mismo estilo musical, tienen diferentes nombres: alabanza, aguinaldo de parranda, aguinaldo al Niño, versos de aguinaldas, aguinaldo del entregue, romance y décima. Los villancicos venezolanos tienen un estilo musical basado en un ritmo regular en 2/4, 6/8 o 3/4; modo mayor, menor o bimodalidad; un rango de sexta; falta de modulación y cromatismos; duplicación melódica en terceras paralelas y estructura silábica.

Este grupo contrasta con el de los aguinaldos debido a la relación de estos últimos con géneros criollos, como el merengue y la guasa. Una de las características que hacen al villancico muy parecido al aguinaldo en cuanto a la forma poética es que ambos géneros usan la cuarteta de seis u ocho sílabas, a veces con un estribillo. Por esta razón, el aguinaldo venezolano se considera una variante del villancico. La única diferencia entre ellos es que el aguinaldo tiene un contenido más popular, mientras que el villancico es principalmente religioso.

Bolivia y Perú

En Bolivia, los misioneros coloniales promovieron el villancico folklórico. Adaptaron melodías locales a textos religiosos españoles o melodías españolas a textos indígenas para difundir la doctrina cristiana. El villancico todavía se canta en Chuquisaca y Tarija. En Chuquisaca, aunque el término villancico desapareció, se conserva en el género de las adoraciones, que son principalmente danzas de adoración frente al pesebre, instrumentales o vocales, con o sin pantomimas, y que mantienen fuertes características indígenas. En contraste, el repertorio navideño de Tarija incluye villancicos con características españolas, a menudo incorporados a danzas religiosas populares, como la danza de las trenzas.

El siguiente villancico se llama El huicho nuevo y forma parte de la colección de Martínez-Compañón:

- No hay entendimiento humano

- que diga tus glorias hoy,

- y sólo basta decir

- que eres la Madre de Dios.

- A na, na, na, na, na, na

- En la mente de Dios Padre,

- fuiste electa para Madre,

- tomando en ti nuestra carne

- del verbo que se humanó.

- A na, na, na, na, na, na

- Una eres en la substancia

- y en advocaciones varias,

- pero en el Carmen refugio

- y consuelo de las almas.

- A na, na, na, na, na, na

- Tu manto en el purgatorio

- es con que el fuego le aplacas

- a el que por Madre te clama

- y en Sábado lo rescatas.

- A na, na, na, na, na, na

- No tiene la criatura

- otro auxilio si no clama,

- pues por tus ruegos se libra

- de sentencia más Santa.

- A na, na, na, na, na, na

- Más y más misericordia

- le muestras al que te clama,

- y pues que somos tus hijos

- llévanos a vuestra Patria.

- A na, na, na, na, na, na

- El devoto fervoroso,

- que a celebrarte se inclina,

- lleva el premio más seguro

- como que eres madre Pía.

- A na, na, na, na, na, na

- Pues no habrá quien siendo esclavo

- al fin no se vea libre

- de las penas de esta vida

- si con acierto te sirve.

- A na, na, na, na, na, na.

En Perú, hay poca información sobre este género. Sin embargo, se conserva una de las danzas navideñas más importantes, la wayliya, un baile ceremonial de adoración al niño Jesús. El padre Jorge Lira ha recopilado en la región de Cuzco algunos himnos en lengua quechua dedicados a la Virgen y al Niño Dios, lo que demuestra el trabajo de los misioneros coloniales.

Brasil

En Brasil, las canciones navideñas tradicionales se incorporan a las pastorís o pastorelas, que son danzas y cantos que se realizan frente al pesebre en homenaje al nacimiento de Jesús. Desde el siglo XVI, los misioneros introdujeron estas representaciones en Brasil. Al principio, eran cantos de alabanza al nacimiento de Jesús que luego se transformaron en representaciones populares, con una conexión más débil con el evento religioso. Las pastorís se clasifican en dos grupos: pastorinhas y bailes pastorís. Las primeras conservan el carácter religioso solo en las letras, mientras que su ejecución es completamente popular debido a su carácter de diversión.

Otro género parecido a los cantos navideños es la folía de los Santos Reyes, que son grupos que incluyen músicos (que tocan viola, pandero, triángulo y caja) y un "bandereiro" que lleva el estandarte. Recorren las zonas rurales donde bailan y reciben alojamiento.

Argentina

En Argentina, el villancico se mezcla con otros géneros: arrullos, salves, trisagios, alabanzas, romances, canciones y danzas infantiles. La herencia española se ve en su poesía, basada en la copla de seis sílabas, y en su estructura melódica sencilla, estrófica, diatónica y silábica. En la provincia de Tucumán, los villancicos están relacionados con la costumbre de preparar los pesebres para celebrar la Navidad. Es importante destacar que, como en otras regiones de Latinoamérica, la enseñanza y difusión del villancico comenzó durante la época colonial.

El villancico argentino tiene un estilo compacto y definido. Un estudio de cuarenta villancicos (de las colecciones de Isabel Aretz y Carlos Vega) muestra que la melodía se construye principalmente en modo mayor, con pasos conjuntos y saltos de tres notas, rangos de octava y séptima, sin cromatismos y terminaciones en el primer o tercer grado. El ritmo de este género se enmarca en una métrica binaria predominante, y en esquemas rítmicos muy sencillos que dependen de la estructura del verso. La forma del villancico es estrófica y periódica, organizada en grupos de cuatro compases; el estribillo no siempre está presente.

- ALBRICIAS

- Albricias, albricias

- albricias se den,

- por un niño hermoso

- nacido en Belén.

- Albricias, señores,

- que nació en Belén,

- el hijo de Dios

- para nuestro bien.

- María, llorando,

- de ver la pobreza

- en que había nacido

- un Dios de pureza.

- Qué dicha sería

- de un pobre portal,

- de ser la posada

- de un Dios inmortal.

Chile

En Chile, el villancico ha sido una forma muy popular desde la época colonial. Es una canción en honor al Niño Dios y a la Virgen María. Actualmente, se sigue cultivando en iglesias, aldeas y haciendas rurales. Sus intérpretes suelen ser mujeres campesinas que, acompañadas por guitarras, cantan frente al pesebre navideño. Además, en algunos villancicos, entre una estrofa y otra, se imitaban los sonidos de los animales del pesebre, una costumbre que aún se mantiene en algunas regiones del centro de Chile.

Debido a su estructura poético-musical, el villancico chileno pertenece a la familia de la tonada (una canción folklórica popular de carácter alegre y festivo). Sus características específicas muestran una relación cercana con otras formas de la tonada, como el romance o corrido, el esquinazo y los parabienes.

Algunas características musicales del villancico chileno son:

- La forma, binaria o ternaria, sigue los esquemas AB, AA/BC y ABA/ABA. Estos esquemas se adaptan a la estructura del poema, que generalmente se compone de estrofas de cuatro versos de ocho sílabas con rima alterna, y un estribillo añadido al final o en la sección intermedia de cada estrofa. El mismo esquema musical se repite para cada estrofa.

- La melodía se rige por el modo mayor, con rangos de sexta, séptima y octava, un movimiento que se dirige hacia la tónica y la dominante, y un movimiento conjunto con uso excepcional de intervalos mayores que la cuarta. Se usan continuamente duplicaciones a la tercera paralela inferior, interpretadas por una segunda línea vocal.

- La métrica consiste en frecuentes combinaciones de esquemas contrastantes. La estructura rítmica es sencilla y funcional, ya que se construye a partir de repeticiones de esquemas rítmicos cortos adaptados a cada verso de la estrofa. Debido a su organización silábica, la melodía indica que sus unidades rítmicas derivan del ritmo y los acentos de las palabras. El tempo (velocidad) realza el carácter alegre del villancico.

- El estilo vocal se caracteriza por usar un volumen forte (fuerte), complementado por un timbre nasal y tenso.

- El acompañamiento lo realizan principalmente guitarras, a las que ocasionalmente se añade el arpa. Consiste en dos funciones armónicas que se alternan: tónica y dominante, cuya repetición muestra un claro pensamiento tonal.

El siguiente es un villancico chileno con esquema AB:

- Señora doña María

- vengo toda avergonzada.

- Que viva el Niño,

- mi amado Dios.

- A cantarle en mi guitarra

- con mi voz desentonada.

- Que viva el Niño,

- mi amado Dios.

Además, las fiestas navideñas rurales suelen terminar con un tipo especial de villancico llamado esquinazo. Es una serenata nocturna de despedida dedicada al Niño Jesús, y se caracteriza porque después de cada estrofa se golpean las puertas de la iglesia. El número de golpes indica el tiempo medido en horas. Al final del esquinazo, las puertas de la iglesia se abren. Esta costumbre podría tener un significado simbólico relacionado con el viaje de la Sagrada Familia durante la Nochebuena.

México

En México, las canciones navideñas se reviven cada año en las festividades de las jornadas o Las Posadas, que se celebran durante las nueve noches antes de la Nochebuena. Además, aparecen en las pastorelas o pequeños dramas campesinos, que son herederos de los autos de Navidad que los misioneros trajeron a México en el siglo XVI.

En Las Posadas, durante la Nochebuena, además de los cantos de las noches anteriores, se entonan villancicos pastoriles, arrullos al Niño Dios y coplas que solo en esa ocasión tienen un lugar perfecto. Esa noche, grupos de jóvenes, llevando una rama de pino adornada con flores, tiras de papel y farolillos, cantan aguinaldos por las calles.

El villancico mexicano tiene las características poético-musicales del villancico español: está formado por coplas de seis u ocho sílabas, en modo mayor, con estructura estrófica, melodía por pasos conjuntos o por sucesiones de tres notas, terminaciones en el primer, tercer o quinto grado, y métrica en 2/4, 6/8 o 3/4. Los compositores de villancicos más importantes de México fueron Fernán González Eslava y Sor Juana Inés de la Cruz.

- Esta si que es noche buena,

- noche buena,

- noche de comer buñuelos

- y en mi casa no los hacen

- no los hacen

- por falta de harina

- y huevo.

Centroamérica

En Centroamérica (Santo Domingo, Cuba, Nicaragua y Puerto Rico), el villancico está relacionado con las canciones infantiles y, por lo tanto, comparte características con géneros como los romances, romancillos, canciones de cuna y canciones y juegos infantiles. El villancico dominicano es cantado casi exclusivamente por niños, lo que se apoya en el hecho de que el villancico cubano solo se populariza cuando lo aprenden los niños que asisten a la catequesis.

En Puerto Rico, hay ejemplos de villancicos asociados a las canciones de cuna, cantados por madres para enseñar religión a los niños pequeños. Como en otros lugares de Latinoamérica, el villancico dominicano se relaciona con las representaciones pastoriles de Navidad, en las que los niños cantan villancicos al Niño Jesús.

Las características poéticas del villancico centroamericano se ajustan, en su mayoría, a la forma tradicional del villancico español, basada en la copla de seis sílabas con o sin estribillo. Su forma musical es similar a la de los villancicos venezolanos, mexicanos y argentinos. Sin embargo, en Puerto Rico también se suele usar el aguinaldo en forma de décima.

A continuación, algunos fragmentos de villancicos centroamericanos:

Santo Domingo

- Nació, nació pastores,

- Jesús el Niño hermoso

- con pasos presurosos

- hoy venimos a adorar.

Cuba

- Angelito mío llévame a Belén

- donde está la virgen y el niño también.

Puerto Rico

- Como es Dios el Niño le regalo incienso,

- Perfume con alma que sube hasta el cielo.

Nicaragua

- Niñito de Atocha,

- hijo de María,

- reluciente antorcha,

- nuestro amparo y guía.

Colombia

En Colombia, la mayoría de las composiciones de villancicos se conservan en el Archivo musical de la catedral de Bogotá, que comenzó con la llegada de los primeros libros corales desde España y es considerado el documento más antiguo del continente. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el Archivo recibió muchos volúmenes de manuscritos de salmos y misas, así como de villancicos. Poco a poco, los villancicos favorecieron la mezcla cultural, estableciendo relaciones entre la comunidad indígena muisca y su celebración de la Fiesta del Huan, en honor al dios sol-creador, con la celebración religiosa de las fiestas de San Juan Bautista. Esto dio lugar a villancicos que conmemoraban tanto el evento religioso como otros que se asociaban a torneos entre comunidades indígenas.

El Nuevo Reino de Granada también impulsó nuevos estilos para el villancico, alejándose del estilo español y de la instrumentación habitual de arpa, guitarra, panderos y castañuelas. En su lugar, se integraron ritmos más locales como el pasillo, la chirimía y la danza, con instrumentos como el chucho, la carrasca y la pandereta resbalada.

En Nueva Granada se empezó a usar la letrilla para diferenciar los villancicos populares de los navideños. Estos últimos conmemoraban las hazañas de los reyes o el espíritu triunfal de algunos monarcas. La mayoría de los villancicos se concentraban en las catedrales, iglesias, conventos y doctrinas, por lo que gran parte de las composiciones conservadas en el Archivo de la Catedral son obra de maestros de capilla.

La época de mayor auge del villancico neogranadino fue desde mediados del siglo XVII hasta mediados del XVIII, con registros de difusión en poblaciones como Chipaque, Ubaque, Tocancipá y Mompox. Entre los compositores más destacados se encuentran el maestro de capilla de la Catedral de Bogotá, José Cascante, con 20 piezas musicales conservadas; y su sucesor, Juan de Herrera y Chumacero, con 29. Además de los aportes musicales de Juan Ximénez, Miguel Ossorio, Juan de la Cruz y Francisco Sanz, hay algunos registros de villancicos compuestos por Pedro Solís y Valenzuela, Francisco Álvarez Velasco y Francisca Josefa del Castillo.

Por temas, los villancicos podían hablar de aspectos eucarísticos o trinitarios, mientras que había otros motivos como el canto a pasajes bíblicos o a las diversas advocaciones de la Virgen o de alguno de los santos según sus zonas de aparición, por ejemplo, los villancicos en honor a la Virgen del Topo (Pauna), la Virgen de la Candelaria o de La Popa (Cartagena) y la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (Chiquinquirá).

El siguiente villancico se llama A de los cielos y tierra, compuesto por José de Cascante a Nuestra Señora de Chiquinquirá:

Estribillo

- A de los cielos y tierra:

- canten, repiquen, que María

- venció al demonio

- antes de empesar la guerra.

Variante:

- Hagan alardes y fiestas

Coplas

- Si trae María por armas

- Chiquinquirá por defensa,

- saldra siempre vençedora

- pues tan buenas armas juega.

- Si siempre con sus milagros

- quiso mostrar grandesa,

- saque como Dios la cara

- empeñado en su defensa.

- Si a toda luz hermosa

- se empeña en nuestra defensa,

- destierra como la aurora

- con sus luces las tinieblas.

- Si empeños de su defensa

- tiene a los cielos y tierra,

- si el sol y los astros todos

- se ostentan en defenderla.

- Por ser de Chiquinquirá

- es un portento en la tierra,

- cómo en tan raro milagro

- no abía de ser toda bella.

- Y si al triunfar del demonio

- María la victoria lleva,

- cómo no habrá de campear

- Andres y Antonio por ella.

Algunas de las características de los villancicos neogranadinos, principalmente los de Cascante, eran la sinestesia (mezcla de sentidos), el uso del hipérbaton (cambio del orden de las palabras), la metáfora, la elipsis (omisión de palabras) y el claroscuro (contraste de luz y sombra). Además, los villancicos solían ser sencillos y las explicaciones tenían forma de romance. Estas características corresponden más a los villancicos cultos o barrocos que a los populares.

Los villancicos populares también podían asociarse al villancico "negro", distribuido por todo el continente, caracterizado por el uso de muchos términos dialectales relacionados con la Navidad o con el orgullo de su lugar de origen. El siguiente fragmento es de un poema de la región del Chocó, en el pacífico colombiano.

- Yo soy la negra ma vieja er barrio,

- no hay en la villa mejor yo:

- barro la casa, limpio lo patio,

- cuido mi niño y hago el amó:

- Jesús mi niño, Jesús mi amito,

- dile a tu mae y a ñor José

- que aquí le traigo yo la gallina

- con lo pollito para loj tré.

O bien, los villancicos populares también podían responder a las fiestas religiosas, vistas desde las particularidades de cada zona del país.

- ¡Ay! ¡Sí la guabina!

- Esta noche es noche buena

- En San Gil y en Charalá;

- y esta noche es mala noche

- pa’l que no esté aquí o allá

- ¡Ay! ¡Sí la guabina!

- Le llevo unas alpargatas

- Al niño que va a nacer

- pa´que se venga corriendo

- a vivir a Santander.

La disminución de la popularidad del villancico en Colombia se relaciona con la pérdida de respeto y valoración por parte de la propia Iglesia. Por ejemplo, el visitador eclesiástico don Ignacio de Salazar y Caicedo, en nombre del arzobispo don Antonio Caballero y Góngora, prohibió los villancicos y canciones populares usadas en Navidad. Además, el coro de la Catedral de la Gran Colombia, dirigido por Juan de Dios Torres, producía composiciones de poca calidad. Aunque el villancico se siguió produciendo a nivel popular hasta mediados del siglo XIX con artistas como Julio Quevedo, Diego Fallon, Juan Crisóstomo Osorio y, más tarde, Alberto Urdaneta, José Vicente Mogollón, José Vicente Chala y Luis A. Calvo, nunca volvió a tener la riqueza que tuvo en la época colonial.

Otras formas tradicionales americanas que vienen del villancico son la jácara, el gallego y el tocotín. Entre los compositores americanos más importantes están José de Loaiza y Agurto, Manuel de Sumaya e Ignacio Jerusalén en Nueva España, Manuel José de Quirós y Rafael Antonio Castellanos en Guatemala, y Juan de Araujo y Tomás de Torrejón y Velasco en Perú.

¿Cuál es la historia del villancico?

El canto gregoriano "Puer Natus Est Nobis", del siglo VI, se cantaba como parte de la tercera misa de la liturgia navideña. La melodía de esta composición fue usada más tarde por el compositor inglés Thomas Tallis en su misa de Navidad, en el siglo XVI. En los siglos IX y X, la secuencia de Navidad se hizo popular en las iglesias de los monasterios cistercienses. La primera vez que se adaptó música popular a cantos religiosos fue gracias a Adán de San Víctor, un monje francés del siglo XII, quien creó un género mixto que más tarde permitiría el uso de melodías populares como cantos navideños.

En el siglo XII, en Francia, Alemania y, especialmente, en Italia, bajo la influencia de San Francisco de Asís, se desarrolló una fuerte tradición de canciones populares en los idiomas de cada región. Los villancicos navideños en inglés aparecen por primera vez en una obra de 1426 de John Awdlay, un capellán de Shropshire, quien lista 25 canciones navideñas, probablemente cantadas por grupos de personas que iban de casa en casa.

Las canciones que hoy conocemos como villancicos eran originalmente cantadas en grupo durante celebraciones como las fiestas de la cosecha y en Navidad. Fue solo más tarde que los villancicos se cantaron en las iglesias y se asociaron específicamente con la Navidad.

En el diccionario de la Real Academia Española, la primera definición de villancico es una canción popular, principalmente de tema religioso, que se canta en Navidad y en los días cercanos a esta fecha. Es similar a las palabras Christmas carol en inglés y noël en francés.

La Reforma Protestante y los villancicos

La Reforma Protestante impulsó mucho la composición de música religiosa. Los villancicos ganaron popularidad después de la Reforma en los países donde las iglesias protestantes eran importantes (Martín Lutero, por ejemplo, escribió villancicos y promovió su uso en el culto). Esto se debió a que la Reforma Luterana aceptó la música de buen grado.

Por otro lado, hubo una fuerte oposición inicial por parte de algunas ramas protestantes, como el calvinismo, que rechazaban cualquier forma de culto que consideraban superficial. Durante el gobierno del puritano Oliver Cromwell en Inglaterra, se llegó a prohibir toda celebración de la Navidad. Pero otras ramas del protestantismo favorecieron el uso de la música en las celebraciones religiosas, lo que llevó a la composición de muchos himnos, motetes y otras obras religiosas en los siglos siguientes, ayudando a popularizar las canciones navideñas.

Villancicos en la música clásica

Entre 1680 y 1690, dos compositores franceses incluyeron villancicos en sus obras. Louis-Claude Daquin escribió 12 villancicos para órgano y Marc-Antoine Charpentier escribió algunas versiones instrumentales de villancicos, además de una importante obra coral llamada "Messe de minuit pour Noël". Otros ejemplos son:

- Ralph Vaughan Williams: Fantasia on Christmas Carols, 1912.

- Victor Hely-Hutchinson: Carol Symphony, 1927.

- Benjamin Britten: A Ceremony of Carols (para coro y arpa), 1942.

- El poema de Christina Rossetti "In the Bleak Midwinter" ha sido musicalizado, entre otros, por Gustav Holst (1905) y Harold Darke (1911).

- El compositor polaco Krzysztof Penderecki usa mucho el villancico "Noche de paz" en su segunda sinfonía, conocida como Sinfonía de Navidad.

- Georges Bizet en su suite número 1, conocida como la la arlesiana, utiliza las melodías de dos villancicos provenzales: La Marche des rois (La marcha de los Reyes Magos) y La danse des chevaux fringants (Danza de los caballos fogosos).

Actualmente, en los países de habla hispana, se llama villancico a un grupo muy diverso de canciones populares de diferentes orígenes, épocas y estilos.

En el siglo XVIII, la última época en que el villancico todavía se cantaba en las celebraciones religiosas, este fue quedando relegado a las fiestas navideñas. Por esta razón, el villancico quedó en la memoria popular como un tipo de canción específica de la Navidad, y por extensión, pasó a denominar a toda canción con temática navideña.

Canciones populares en España y otros países de habla hispana son:

- Jingle Bells (versión colombiana)

- Cumbia del niño

- A Belén pastores

- Salve reina y madre

- Los Reyes Magos

- Río de amor

- Los peces en el río

- Pastores venid

- Hacia Belén va una burra rin, rin

- Campana sobre campana

- El tamborilero

- Mi burrito sabanero

- Noche de paz

- Campanita del lugar

- Unos vienen y otros van

- Pastores venid

- Adeste fideles

- Tutaina

- A la nanita nana

- Canta ríe y bebe

- Ya vienen los reyes

- Dime niño de quién eres

- Ya vienen los Reyes Magos

- Arre borriquito

- Ay! del chiquirritín

- Feliz Navidad

- 25 de diciembre Fum, Fum, Fum

- Ande la marimorena

Pero además de estos, hay muchas canciones navideñas conocidas a nivel local e internacional:

- Gran Bretaña y países de habla inglesa; Christmas carol

En la Inglaterra del siglo XV, comenzó a desarrollarse un género musical llamado carol (del francés carole y este del latín coralus). Su origen estaba en bailes populares de los siglos XII al XIV que, de forma similar a los villancicos españoles, se interpretaban fuera de los servicios religiosos en celebraciones como la época de la cosecha y también la Navidad. Originalmente se cantaban de puerta en puerta a cambio de una pequeña donación, de forma similar a la tradición española del aguinaldo, y también se cantaban en los campos de cultivo para tener una buena cosecha. Más tarde se incorporaron a las celebraciones religiosas, y así, en la cultura inglesa, pasaron a denominar a toda canción navideña. En su forma original, el carol alterna una parte coral con un estribillo bailable y era cantado. Estas composiciones a veces tienen su origen en canciones medievales muy antiguas, lo que les da una musicalidad especial que en el mundo anglosajón se asocia con la Navidad.

Canciones populares en Gran Bretaña y otros países de habla inglesa son:

- Deck the Halls

- Mary's Boy Child

- Oh My Lord

- Joy to the World

- Oh Happy Day

- Santa Claus is coming to town

- Drummer boy

- It's beginning to look a lot like Christmas

- O Come, All Ye Faithful

- Jingle Bells

- Silent Night

- Jingle Bell Rock

- We Wish You a Merry Christmas

- Sleigh ride

- What Child is This?

- Star of Bethlehem

- White Christmas

- Up on the housetop

- Here comes Santa Claus

- Angels We Have Heard on High

Galería de imágenes

-

Elvis Presley (centro) junto al grupo vocal The Jordanaires. "Elvis Christmas album" es el álbum navideño más vendido en la historia de la música grabada.

Ver también

Véase también

En inglés: Villancico Facts for Kids

En inglés: Villancico Facts for Kids