Hispania visigoda para niños

La Hispania visigoda es el nombre que se le da al período de la historia en el que el pueblo visigodo se estableció en la península ibérica. Esto ocurrió desde mediados del siglo V hasta principios del siglo VIII.

Plantilla:Ficha de período histórico

Contenido

Historia del Reino Visigodo en Hispania

¿Cómo llegaron los visigodos a la Península Ibérica?

Entre los siglos siglo III y siglo V, varios pueblos germánicos, como los suevos y los vándalos, y también los alanos (un pueblo iranio), llegaron a la península ibérica. Alrededor del año 409 o 410, los suevos, un grupo germánico con una cultura compleja, entraron por los Pirineos. Se asentaron en el noroeste de la península, en la región conocida como Gallaecia, con su capital en Braccara Augusta (la actual Braga, en Portugal).

En ese tiempo, las fuentes históricas describen que hubo muchos problemas y desafíos. Las ciudades sufrían dificultades económicas y de seguridad, y la gente pasaba por momentos de gran necesidad. Sin embargo, los historiadores de hoy analizan estas fuentes con cuidado, considerando el propósito del autor en su época.

Galicia fue ocupada por los suevos y también por los vándalos asdingos. Los alanos se movieron hacia Lusitania y la Carthaginense. Con los vándalos silingos en la zona de la Bética, solo la provincia de la Tarraconense seguía bajo el control del Imperio romano. Para recuperar el control de la península, el Imperio Romano hizo un acuerdo con el rey godo Walia. Así, en el año 416, los visigodos entraron como aliados de Roma y lograron derrotar a los alanos y a una parte de los vándalos. Esto permitió al Imperio recuperar el control de las regiones más romanizadas, como la Bética y el sur de la Tarraconense.

En el año 418, el emperador Honorio reubicó a los visigodos en la Aquitania, lejos del rico Mediterráneo. Los suevos aprovecharon para ocupar gran parte de la península, estableciendo su capital en Emérita Augusta (la actual Mérida). Los vándalos los vencieron en Mérida, pero alrededor del 429, se trasladaron a África. Los alanos ocuparon el centro y el este de la Península, y con el tiempo se mezclaron con la población hispanorromana.

En esta situación, el Imperio romano de Occidente había recuperado el control, al menos de forma nominal, de la Península, excepto la zona dominada por los suevos, que fortalecían su reino en el occidente. Hacia el año 438, el rey suevo Requila inició una campaña para conquistar el resto de Hispania, apoderándose de Lusitania, la Carthaginense y la Bética. Su sucesor, Requiario, aprovechó los problemas internos para avanzar hacia las zonas de Zaragoza y Lérida. Esta acción llevó al Imperio romano a pedir nuevamente ayuda a los visigodos, a través de su rey Teodorico II, para controlar Hispania. Las tropas visigodas cruzaron los Pirineos y en el otoño de 456 tomaron Astorga, la capital del reino suevo, y capturaron al rey Requiario. El resto de los suevos se quedaron en el territorio de la Gallaecia, que hoy incluye Galicia, parte de Asturias y León, y la mitad norte de Portugal. El reino suevo se mantuvo independiente hasta finales del siglo VI. El resto de la península quedó en manos visigodas, formando parte del Reino visigodo de Tolosa, con capital en Tolosa (actual Toulouse, Francia). Las conquistas continuaron después, pero ahora para ocupar áreas que aún estaban bajo el control del Imperio romano.

En el año 476, los visigodos ya estaban bien establecidos en la península ibérica, y para el 490, la mayoría de las migraciones desde el norte habían terminado.

El Siglo VI: Cambios y Fortalecimiento

Los visigodos no controlaban toda la península ibérica. En el noroeste estaba el reino de los suevos. Toda la cornisa cantábrica, desde la cordillera hasta el mar, una zona poco romanizada, estaba dominada por astures, cántabros y vascones. La monarquía visigoda pasó por un período de debilidad durante el siglo VI. Al menos dos reyes, Teudiselo y Agila I, perdieron la vida en circunstancias difíciles. Además, en varias zonas de la península, como Córdoba, Sevilla y Mérida (estas dos últimas capitales del reino), hubo desacuerdos y conflictos internos de terratenientes contra la autoridad real.

A finales del año 552, el emperador Justiniano I había terminado su campaña de conquista del reino ostrogodo. Ese mismo año, aceptó la petición de ayuda del visigodo rebelde Atanagildo a cambio de una franja costera que iba desde Alicante hasta la costa sur-atlántica portuguesa, incluyendo el norte de África y las islas Baleares. Este nuevo territorio se llamó Provincia de Spania, y su capital se estableció en Carthago Spartaria (la actual Cartagena). Esto les dio control sobre gran parte del Mediterráneo hispano y el estrecho de Gibraltar, y con ello, el comercio. La ayuda del Imperio de Oriente fue clave para que Atanagildo ganara la guerra civil contra Agila. Sin embargo, las zonas cedidas en 552 empezaron a reducirse en las décadas siguientes, especialmente durante el reinado de Leovigildo, hasta que desaparecieron alrededor del año 624, en la época del rey Suintila.

Al final del reinado de Teudis, la capital se trasladó a Toledo, y con Atanagildo este cambio se consolidó. Gracias a la fuerte acción política de Leovigildo (573-586), la monarquía se fortaleció en la segunda mitad del siglo VI, logrando avances en varios aspectos. Consiguió una mayor estabilidad para la monarquía con reformas en la moneda, recuperó el control sobre territorios que se habían declarado independientes, conquistó el reino suevo y también recuperó muchas de las instalaciones bizantinas.

Sin embargo, el intento de Leovigildo de unificar sus reinos bajo una misma religión, el arrianismo, no tuvo éxito. Sus momentos más difíciles fueron con la rebelión de su hijo Hermenegildo en el sur, quien se había convertido al catolicismo. La paz no se restauró hasta el año 584, cuando el padre derrotó a su hijo. Su hijo y sucesor Recaredo (586-601), hermano de Hermenegildo, logró esa unidad religiosa, pero basándose en el catolicismo. En el importante III Concilio de Toledo, el rey y Baddo, su esposa, anunciaron su conversión. Se considera que, después de esta conversión, la cultura visigoda en Hispania alcanzó su punto más alto.

El Siglo VII: Desafíos y Consolidación

La relativa paz que se vivió con Leovigildo y Recaredo se interrumpió de nuevo. Se sucedieron reyes como Liuva II, Witerico, Gundemaro y Recaredo II. Algunos de ellos perdieron la vida, incluso siendo muy jóvenes, o fallecieron en situaciones complejas.

San Isidoro de Sevilla presenta a Suintila (621-631) como el primer monarca que reinó sobre toda Hispania. Él expulsó a los bizantinos en el 624 y derrotó a los vascones en el 625, logrando una rendición total. San Isidoro dijo: "Consiguió por su admirable éxito la gloria de un triunfo mayor que la de los demás reyes, fue el primero que alcanzó el poder monárquico de toda la Hispania peninsular, lo que ninguno de los príncipes anteriores había conseguido".

Chindasvinto (642-653) controló de forma estricta a la nobleza que a veces se rebelaba. Las fuentes mencionan que tomó medidas severas contra muchos miembros de la nobleza, y otros tuvieron que huir. También tomó control de sus propiedades para beneficio de la Corona. Intentó crear una nueva "nobleza de servicio" dándoles privilegios y beneficios importantes. Para fortalecer el poder de su familia frente a la nobleza, asoció a su hijo Recesvinto al trono. Al igual que Leovigildo, trató de cambiar la monarquía electiva (donde la nobleza y la iglesia elegían al rey) por una hereditaria (donde el poder pasaba de padres a hijos).

Recesvinto (649-672) es reconocido por su trabajo en las leyes, con la publicación del Liber iudiciorum en el 654. Este código tenía características muy propias del reino y fue mejorado más tarde por su sucesor Wamba. Este código, que incluía leyes "antiguas" desde el Código de Leovigildo, tuvo una gran influencia en las leyes locales desde el siglo X hasta el siglo XIX.

Wamba (672-680) tuvo que enfrentar una rebelión de los vascones, posiblemente aliados con algunos nobles del noreste del Reino godo. Después de vencer a los vascones, logró recuperar el control de toda la Tarraconense y Septimania al derrotar a los nobles rebeldes. De esta manera, Wamba restauró y fortaleció el poder central de la Monarquía frente a la nobleza y el clero.

El fin del Reino Visigodo

Hacia el año 710, después de la muerte de Witiza, hubo disputas por el trono. Los candidatos a la corona, Roderico (conocido como don Rodrigo) y Agila II, se encontraban en posiciones opuestas, uno en el sur y otro en el norte de la península. Algunas teorías sugieren que Witiza había acordado antes de su muerte la conquista musulmana de la península ibérica para controlar el reino. Otros creen que fue Agila II. Lo cierto es que las fuerzas del Califato Omeya, después de conquistar el norte de África, cruzaron el estrecho de Gibraltar y conquistaron Toledo, venciendo y dando muerte a Rodrigo en la batalla de Guadalete (o de la Laguna de la Janda). Su avance fue imparable, y dos años después sitiaron Zaragoza.

A través de una serie de acuerdos, un noble visigodo llamado Teodomiro logró mantener una autonomía considerable durante algunas décadas en el Reino de Tudmir. Este era un gran territorio alrededor de la ciudad de Orihuela, en las actuales provincias de Murcia y Alicante.

La historia tradicional cuenta que varios nobles visigodos y parte de la población visigoda que huía de los musulmanes, escaparon hacia el norte de la península, específicamente a Asturias. Esta zona estaba habitada por los astures, de origen celta, y fuera del control musulmán. Aunque pudo haber un gobernador en la zona costera (actual Gijón), los musulmanes nunca llegaron a dominar las montañas. Estas montañas sirvieron de refugio a los resistentes cristianos. Uno de ellos, un oficial de Rodrigo que estuvo en la batalla de Guadalete en el año 711, llamado Pelayo, logró derrotar en el 722 a una expedición de conquista musulmana en la batalla de Covadonga. Don Pelayo, ahora con la colaboración de los astures (antiguos adversarios de los visigodos), fue elegido príncipe de los astures y se convirtió en el primer rey de Asturias. Así se formó un pequeño pero fuerte núcleo de resistencia que daría lugar a la creación de los primeros reinos cristianos, en un proceso histórico que en el siglo XIX se conocería como la Reconquista. Sin embargo, otros historiadores tienen dudas sobre la batalla de Covadonga, desconociendo la ubicación exacta y la fecha precisa, que se sitúa entre los años 718 y 722. Las batallas se mencionan en la Crónica albeldense (del año 833), una de las pocas fuentes conservadas del período final de la monarquía hispanovisigoda, la invasión y el establecimiento del poder Omeya en la península, y el origen del Reino de Asturias. La historiadora franco-belga Adeline Rucquoi afirma: "La Reconquista es una realidad y tiene su historia."

Para el siglo IX, casi toda la península, excepto el norte, quedó bajo el dominio musulmán. Existen otras teorías menos comunes para explicar el fin del reino visigodo y el predominio musulmán.

La Sociedad Visigoda en Hispania

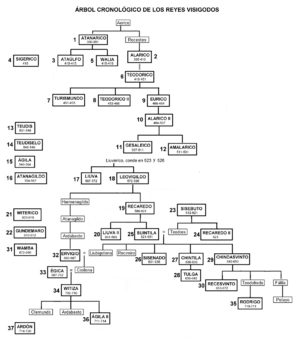

E. A. Thompson menciona en su obra Los godos en Hispania (1969) que la principal fuente de información sobre los reyes visigodos desde Gesaleico hasta Liuva I (507-568) es la Historia de los reyes de los godos, vándalos y suevos de San Isidoro de Sevilla.

¿Cuántos visigodos vivían en Hispania?

Los godos formaban una minoría que, con el tiempo, se fue integrando en la sociedad hispanorromana. No se sabe con exactitud cuántos eran, pero los cálculos más fiables sugieren entre 150.000 y 200.000 visigodos en la península, sobre una población total que no llegaba a los nueve millones, según San Isidoro de Sevilla. Otras fuentes hablan de 85.000-100.000 visigodos sobre una población de seis millones de hispanorromanos.

Un estudio arqueológico reciente estima que la población visigoda era de entre 130.000 y 150.000 personas, lo que representaría entre el 3% y el 4% de la población total hispana.

Los visigodos se asentaron principalmente en la Meseta Norte, sobre todo en el centro de la cuenca del río Duero. Esta era una zona con poca población y escasa urbanización.

En esta época, se empezaron a reutilizar materiales de construcción romanos para edificar basílicas, iglesias y otras construcciones civiles (ver Arte visigodo).

La sociedad visigoda se considera una etapa de transición hacia el feudalismo. Esto se debe a que presentaba características que serían propias de etapas posteriores de la Edad Media, diferenciándose de la Hispania romana. Primero, hubo un aumento gradual de la vida en el campo, con el abandono de grandes ciudades en algunos lugares y la creación de comunidades más pequeñas alrededor de las villas romanas. Además, la gente tendía a producir solo lo que necesitaba para vivir (autoconsumo) y se desarrollaron lazos de dependencia personal, lo que anticipa el feudalismo. Por ejemplo, los gardingos dependían de los reyes, los nobles tenían a los bucelarios, y los grandes propietarios de tierras tenían a los colonos.

En esta época, la esclavitud fue reemplazada por el colonato como forma de relación en la explotación de la tierra, un cambio que ya había comenzado en el Bajo Imperio. Los colonos formaban la mayor parte de la sociedad. Los "humildes", pequeños propietarios libres, eran una clase social en declive. La clase alta estaba formada por los "potentados", grandes terratenientes nobles, tanto godos como hispanorromanos. Las duras condiciones de vida de las clases bajas a veces provocaron revueltas campesinas.

Dentro de la sociedad, se diferenciaba entre visigodos e hispanorromanos, cada grupo con sus propias leyes. Sin embargo, con el paso de los siglos, ambos grupos tendieron a mezclarse, permitiéndose los matrimonios entre ellos. Un intento de unificar las leyes fue el Liber iudiciorum (publicado en 654), que buscaba combinar el derecho romano con las prácticas señoriales que se habían ido imponiendo en la península en relación con el derecho de propiedad.

Religión: Arrianos, Católicos y Judíos

En cuanto a la religión, los visigodos seguían el arrianismo, una corriente que se había extendido en el Imperio romano en el siglo IV. Aunque no había grandes conflictos con los católicos, que eran la mayoría de la población hispanorromana. En los Concilios de Toledo, especialmente durante el tercero celebrado en el 589, se resolvió la división causada por el arrianismo gracias a la conversión de Recaredo. Este proceso, con algunos altibajos, llevó a la unificación de ambas creencias. La situación favoreció la integración completa entre las comunidades godas e hispanorromanas y la aparición de figuras importantes de la nueva cultura, como Isidoro de Sevilla, un obispo cuyas Etimologías son consideradas por algunos como la primera gran obra de la Edad Media. La iglesia ganó mucha influencia social, legitimando a los reyes a partir del 672, y el obispado de Toledo se convirtió en el más importante de toda la península.

La relación con los judíos siempre fue complicada. Aunque al principio del período visigodo los problemas eran menores, la conversión al catolicismo llevó a una mayor discriminación contra los judíos. Por ello, muchos de ellos se convirtieron solo de forma aparente. Especialmente estrictos fueron Sisebuto y Égica, quienes tomaron control de sus propiedades acusándolos de conspirar contra la corona. Las medidas más comunes fueron la prohibición de matrimonios mixtos, incluso para judíos convertidos; la prohibición de que los judíos tuvieran siervos cristianos y las constantes exigencias económicas a las que eran sometidos sin razón.

Economía Visigoda

La sociedad visigoda se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería. En este aspecto, continuaron con las mismas actividades económicas de la Hispania romana, con los mismos cultivos, aunque introdujeron algunos nuevos, como las espinacas o la alcachofa. La explotación de la tierra seguía organizada en grandes villae. Una villa se dividía en reserva y mansos. Sin embargo, la mano de obra ya no era esclava, sino que se trataba de colonos, un cambio que había comenzado en la época del Bajo Imperio.

No obstante, otros aspectos de la época romana cambiaron. Por ejemplo, las grandes ciudades, el comercio y la minería perdieron importancia. La circulación de moneda era escasa. El único comercio relevante era el de productos de lujo que venían del Mediterráneo, y que era manejado por comerciantes internacionales.

Instituciones Políticas Visigodas

La Monarquía Visigoda

El rey era el líder supremo de la comunidad. La monarquía ya estaba bien establecida en el pueblo visigodo cuando llegaron a la Península. Los reyes debían ser de noble cuna y accedían al trono mediante un sistema de elección en el que participaban los obispos y los grandes nobles del palacio. Sin embargo, con este sistema solo tres reyes fueron elegidos (Chintila, Wamba y Rodrigo). En la práctica, la forma más común de tomar el poder era asociar a un hijo al trono o mediante usurpaciones. Se creía que el monarca era elegido por Dios y que de Él obtenía su legitimidad; la realeza tenía un carácter sagrado, lo que se suponía que debía evitar cualquier intento de atacar al rey. Pero esto no siempre era suficiente, y los asesinatos de monarcas, rebeliones, conspiraciones y usurpaciones eran frecuentes en el reino visigodo.

Junto al rey estaba el Aula Regia, un consejo asesor formado por nobles.

Organización del Territorio

Los visigodos mantuvieron la división provincial de la Hispania Romana. Al frente de las provincias colocaron a los duces (singular, dux; en español, "duques") y al frente de las ciudades a los comites (comes, "condes").

Las instituciones municipales, sin embargo, perdieron importancia. Los curiales municipales, encargados de recaudar impuestos en las ciudades, continuaron su declive. Se les quitó su poder de recaudación, y esta tarea recayó en manos de los duces y los comes. Estos asumieron gran parte del trabajo administrativo del reino y gobernaron provincias o regiones con plenas responsabilidades en la administración y la justicia. Esto marcó el inicio de un proceso de protofeudalización.

Finanzas del Reino

Las finanzas del reino estaban compuestas por el Tesoro Real, el patrimonio de la corona y los ingresos por impuestos.

El Tesoro Real consistía en grandes cantidades de oro, plata y joyas que los visigodos habían obtenido de saqueos a lo largo de su historia. El encargado de su custodia era el comes thesauri. Este tesoro pasó por varias situaciones difíciles. Después de la derrota de Alarico II en la batalla de Vouillé en el 507, el tesoro fue llevado a Rávena bajo la custodia de los ostrogodos y fue recuperado en el 526 tras la muerte del rey ostrogodo Teodorico el Grande.

El Tesoro Real se dividía en dos grupos con ubicaciones diferentes:

- Tesoro nuevo: monedas de oro y plata que se usaban para pagar al ejército, la administración, etc.

- Tesoro antiguo: joyas almacenadas de los saqueos. Entre estas piezas se encontraba con seguridad la "Mesa de Salomón" y se especula que también el "Candelabro de los Siete Brazos", ambos objetos capturados en el saqueo a Roma por Alarico.

El Tesoro Real era una reserva muy importante para el reino visigodo, y sus monarcas no dudaron en usarlo para pagar a aliados en sus conflictos internos.

El patrimonio de la corona era inmenso y estaba compuesto principalmente por la gran cantidad de tierras que los monarcas acumulaban. Estas tierras provenían de varias fuentes: las expropiadas por las constantes purgas en la nobleza, las tierras desiertas o deshabitadas, y las tierras que antes pertenecían al fisco romano. Estas tierras se arrendaban a siervos que las cultivaban y pagaban una renta. Todas eran administradas por el conde del patrimonio. En el VIII Concilio de Toledo, bajo el reinado de Recesvinto, se estableció una separación entre el patrimonio del monarca y el del Estado.

La cuestión de los impuestos en el reino visigodo no es del todo clara. Se sabe que los pequeños propietarios y los siervos que cultivaban las tierras reales pagaban un tributo. Parece que también existió un impuesto al clero, pero no fue constante. Los judíos fueron sometidos a un impuesto especial. Los obispos y los numerarii establecían el cambio de dinero a productos, y los funcionarios de la administración central se encargaban de la recaudación. Al frente de la organización fiscal estaba el conde del patrimonio.

Los Concilios de Toledo

Entre los años 400 y 702, se celebraron en Toledo dieciocho concilios. En estas asambleas, los obispos de todas las diócesis de Hispania se reunían para discutir asuntos tanto políticos como religiosos, sin importar a qué poder estuvieran sometidos (suevo, visigodo o bizantino).

Entre las cuestiones no estrictamente religiosas se encontraban las normas para la elección de los reyes, la aprobación de los destronamientos o la condena a los rebeldes. Además, en los concilios se tomaban decisiones sobre la persecución de los judíos.

Organización de la Iglesia

Para conocer la geografía eclesiástica visigótica, se pueden usar varias fuentes, como la Hitación de Wamba de finales del siglo VII, las firmas de los obispos en las actas de los Concilios de Toledo, las obras de Idacio o de Isidoro de Sevilla, y los llamados Nomina sedium episcoplaium estudiados por Claudio Sánchez Albornoz.

Las provincias eclesiásticas coincidían en sus límites con las antiguas provincias romanas, excepto el reino de los suevos, cuyo territorio se dividió en dos provincias eclesiásticas, con capitales en Braga y Lugo. La archidiócesis de Braga incluía cuatro diócesis que antes pertenecían a Lusitania: Lamecum, Viseum, Conimbrica y Egitania. A mediados del siglo VII, pasaron a depender de Mérida.

En esta época, la Narbonense era una región del estado visigótico, que contaba con seis sedes metropolitanas:

- Gallaecia, capital Braga.

- Lusitania, capital Mérida.

- Bética, capital Sevilla.

- Cartaginense, capital Toledo.

- Tarraconense, capital Tarragona.

- Narbonense, capital Narbona.

Arte Visigodo en Hispania

Arquitectura Visigoda

Hoy en día, aún podemos ver diferentes construcciones religiosas visigodas como San Pedro de la Nave, en la localidad de El Campillo (Zamora), del siglo VII. También la Iglesia de Santa María de Melque, en San Martín de Montalbán (Toledo), que se construyó como parte de un conjunto monástico en el siglo VII, y otras, como:

- Ermita de Santa María, en la localidad burgalesa de Quintanilla de las Viñas.

- Iglesia de San Juan, en Baños de Cerrato (Palencia), de tipo basilical latino.

- Iglesias de San Martín y de Santa Comba de Bande, ambas de Orense y con forma de cruz griega, de estilo bizantino.

- Capilla de San Fructuoso de Montelius en Braga, Portugal.

- Iglesia de Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar, Cáceres.

- Cripta de San Antolín, en la catedral de Palencia.

Un elemento característico de la arquitectura visigoda es el arco de herradura, que más tarde sería adoptado por los musulmanes.

En cuanto a los restos arqueológicos de arquitectura civil visigoda, destaca Recópolis, una antigua ciudad de origen visigodo cerca de Zorita de los Canes (Guadalajara). Fue mandada construir por Leovigildo en honor a su hijo Recaredo en el año 578. Funcionó como un centro urbano importante, capital de una provincia visigoda llamada Celtiberia, al este de la Carpetania (donde estaba Toledo, la capital del reino). Este conjunto se considera "uno de los yacimientos más importantes de la Edad Media por ser la única ciudad de nueva construcción iniciada por el estado en los inicios de la Alta Edad Media en Europa", según Lauro Olmo Enciso, catedrático de arqueología de la Universidad de Alcalá. Se han encontrado restos de un complejo palaciego, una basílica visigoda, viviendas y talleres de artesanía.

Orfebrería Visigoda

Coronas y cruces votivas

Una de las muestras más impresionantes del arte visigodo en Hispania es el tesoro de Guarrazar. Es un tesoro de orfebrería visigoda que incluye coronas y cruces que varios reyes de Toledo ofrecieron como exvoto (ofrenda). Fue encontrado entre 1858 y 1861 en el yacimiento arqueológico de la huerta de Guarrazar, en Guadamur, cerca de Toledo. Las piezas están repartidas entre el Museo Cluny de París, la Armería del Palacio Real y el Museo Arqueológico Nacional, ambos en Madrid.

De las coronas, la Corona de Recesvinto es la más destacada por su belleza y trabajo de orfebrería. Tiene letras colgantes que dicen "Reccesvinthvs Rex offeret" ("El rey Recesvinto la ofreció").

Fíbulas aquiliformes

Las fíbulas aquiliformes (con forma de águila) que se han descubierto en necrópolis como Duratón, Madrona o Castiltierra (localidades de la provincia de Segovia), son muy importantes arqueológicamente. Son una prueba clara de la presencia visigoda en España. Estas fíbulas se usaban solas o en pares, como broche o imperdible de oro, bronce y vidrio para sujetar la ropa. Fueron hechas por los orfebres de la Hispania visigoda. Arqueológicamente, no hay duda de que estas fíbulas pertenecían al pueblo visigodo, presente en Hispania a partir del siglo V de nuestra era. Destacan las encontradas en Alovera (Guadalajara), que se pueden ver en la ilustración al inicio de este artículo.

Placas y hebillas de cinturón

Las placas y hebillas de cinturón encontradas en España tenían una doble función: eran de uso diario y también ornamentales. Eran un símbolo de estatus y distinción para las mujeres visigodas, y solían ser grandes y rectangulares. Algunas piezas tienen incrustaciones excepcionales de lapislázuli de estilo bizantino. Las encontradas en la necrópolis visigoda de Castiltierra (Segovia), de los siglos siglo V al siglo VII, son de bronce y hierro fundidos, con decoración en pasta vítrea usando la técnica del mosaico de esmalte alveolado o cloisonné. Esta técnica puede incluir incrustaciones de piedras preciosas, vidrio u otros materiales.

Historiadores como G. G. Koenig ven en las piezas de España características similares a la forma de vestir de la región del Danubio en los siglos siglo V y siglo VI. Según el profesor Michel Kazanski, director de Investigación del Consejo Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), esta moda se desarrolló al norte del Mar Negro alrededor del año 400, y los pueblos germánicos la llevaron después a Occidente.

Hay mucha variedad en la decoración. Son notables las piezas de orfebrería de las tumbas visigodas de Aguilafuente (Segovia), especialmente las encontradas en la tumba de una mujer, que se cree del siglo VI. En esta tumba, la hebilla estaba acompañada de dos fíbulas y varias joyas típicas del traje femenino visigodo. En las necrópolis visigodas también se encuentran pulseras de diferentes metales, collares de perlas y pendientes, con incrustaciones de vidrio de color. Todas estas joyas se han hallado en tumbas de la Hispania visigoda central, como la necrópolis de Madrona (Segovia), que tiene un conjunto muy variado de estos elementos ornamentales. El yacimiento de Aguilafuente tiene más de doscientas tumbas.

Influencia Visigoda en el Idioma Español

Para los visigodos en la península ibérica, el idioma no era una diferencia entre ellos y los hispanorromanos (quienes vivían allí antes de su llegada); ambos grupos hablaban la misma lengua, el latín vulgar. A pesar de esto, la lengua gótica original y otros aspectos de la cultura visigoda tuvieron un impacto lingüístico en algunos aspectos del castellano actual. Es decir, hay rastros del contacto social entre hispanorromanos y visigodos en el idioma español de hoy.

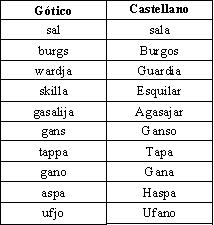

En cuanto a la pronunciación, no hay huellas. Sin embargo, sí hay rastros de su lengua en la forma de las palabras (morfología) y en el vocabulario (lexicología) del español. Por ejemplo, algunas palabras conservan el sufijo gótico -ing, que se convirtió en -engo. Podemos ver ejemplos de esto en las palabras "abolengo" (ascendencia) y "realengo" (perteneciente al rey).

Ciertos tipos de palabras reflejan las dos culturas y sus idiomas. Podemos ver la influencia lingüística de los visigodos en el español en palabras relacionadas con el comercio, la agricultura, la industria, la vivienda y el derecho. Al principio, es probable que estas palabras fueran tomadas directamente del gótico, pero poco a poco se adaptaron para parecerse más al español y ser más fáciles de pronunciar para un hablante de latín común y, más tarde, para un hispanohablante.

Los hispanorromanos también tomaron palabras de los godos y las adaptaron a su idioma. Por ejemplo, la palabra "jabón" viene de una palabra gótica: saipo → sapone → jabón. Los visigodos introdujeron un concepto nuevo para los hispanorromanos (en este caso, el jabón) y adaptaron la palabra gótica original (de saipo) para que fuera más fácil de pronunciar y se pareciera más a una lengua romance. También de la palabra gótica reiks viene "rico". Otras palabras en castellano provienen de palabras góticas relacionadas con lo militar o diplomático. La palabra "guerra" reemplazó a la palabra latina bellum. "Guerra" deriva del gótico así: werra → guerre → guerra. La palabra "guardia" deriva del gótico wardja, y la palabra "tregua" deriva del gótico triggwa.

Es muy interesante el impacto de los visigodos en la antroponimia, que es la rama que estudia los nombres propios. De hecho, muchos nombres españoles comunes tienen su origen en la lengua gótica debido a la presencia de los visigodos en la península ibérica durante más de doscientos años. Por ejemplo, el nombre "Fernando" viene de una combinación de dos palabras góticas: frithu ('paz') y nanth ('atrevido'). Poco a poco, los hispanorromanos los adaptaron hasta formar un nombre nuevo, Fridenandus, y finalmente se convirtió en "Fernando". También podemos ver este proceso en el nombre "Álvaro", que viene de las palabras all y wars, que significan 'todo' y 'prevenido' respectivamente. "Alfonso" está compuesto por una combinación de all y funs ('preparado'). Otros nombres de origen gótico son Rodrigo (de hrod, 'fama, gloria', y reiks, 'poderoso, rico', que significa 'guerrero famoso'), Rosendo, Argimiro, Elvira, Gonzalo, Alberto, entre otros.

Galería de imágenes

-

Fíbula aquiliforme visigótica de Alovera (siglo VI), hecha en bronce y pasta vítrea, procedente de Alovera (Guadalajara). Realizada mediante la técnica del alveolado o tabicado (cloisonné). Museo Arqueológico Nacional de España.