Historia del náhuatl para niños

La historia de la lengua náhuatl o mexicana es muy antigua y se puede seguir desde hace mucho tiempo, incluso desde la época en que la gran ciudad de Teotihuacán estaba en su máximo esplendor. Desde el siglo IV hasta hoy, este idioma y sus diferentes formas de hablarse (llamadas dialectos) han pasado por muchos cambios. Diversos pueblos, civilizaciones y estados en la región de Mesoamérica usaron el náhuatl a lo largo de la historia.

Para entender la historia de una lengua, los expertos la estudian de dos maneras:

- Interna: Se fijan en cómo el idioma mismo ha cambiado, por ejemplo, en su pronunciación o en sus palabras.

- Externa: Analizan cómo los cambios en la sociedad y la política han afectado el uso de la lengua.

Basándose en estas ideas, y siguiendo lo propuesto por el experto Ángel María Garibay, la historia del náhuatl se divide en varias etapas:

- Época arcaica (hasta el año 900 d.C.)

- Época antigua (900-1430)

- Época clásica (1430-1521)

- Época de contacto (1521-1600)

- Reflorecimiento (1600-1767)

- Decadencia (1767-1821)

- Época moderna (1821-1910)

- Época contemporánea (1910-actualidad)

Según estudios de Andrés Hasler Hangert, en las primeras etapas surgieron dos formas principales del idioma que dieron origen a las variantes actuales: el paleonahua y el neonahua. El paleonahua se desarrolló por siglos, empezando en la época de Teotihuacán y manteniéndose más tradicional en el oriente de Mesoamérica. El neonahua, en cambio, apareció cuando los tolteca-chichimecas se expandieron por el Valle de México, añadiendo sonidos nuevos como el "tl".

Contenido

- Orígenes del Náhuatl

- Historia del Náhuatl en la Sociedad

- Época Arcaica: El náhuatl en Teotihuacán

- Época Antigua: El náhuatl gana importancia

- Época Clásica: El "Siglo de Oro" del Náhuatl

- Época de Contacto: El náhuatl y la llegada de los españoles

- Reflorecimiento: El náhuatl como lengua de prestigio

- Decadencia: El náhuatl bajo presión

- Época Moderna: Desafíos y Resistencia

- Época Contemporánea: Resurgimiento y Reconocimiento

- Formas Históricas Principales del Náhuatl

- Ejemplos de Textos Históricos en Náhuatl

- Galería de imágenes

- Véase también

Orígenes del Náhuatl

¿De dónde viene el náhuatl?

Los lingüistas del siglo XX creen que la familia de lenguas yutonahuas, a la que pertenece el náhuatl, se originó en el suroeste de lo que hoy son los Estados Unidos. Esta familia de lenguas ha sido reconocida por los expertos desde principios del siglo pasado.

Las pruebas arqueológicas e etnohistóricas sugieren que los hablantes de estas lenguas se movieron hacia el sur. Este movimiento ocurrió en varias oleadas, desde los desiertos del norte de México hasta el centro del país. Así, el proto-nahua (la forma más antigua del náhuatl) surgió en la región entre Chihuahua y Durango. Al ocupar más territorio, se dividió en dos variantes: una que siguió hacia el sur con cambios (neonahua) y otra que se movió hacia el oriente, manteniendo rasgos más antiguos (paleonahua).

Se piensa que la migración de los hablantes de proto-nahua a Mesoamérica ocurrió alrededor del año 500 d.C. Esto fue hacia el final del periodo Clásico Temprano. Antes de llegar al centro de México, es probable que estos grupos pre-nahuas tuvieran contacto con las lenguas cora y huichol del occidente de México, que también son de la familia uto-azteca.

Las lenguas nahuanas: ¿cómo se relacionan?

Las lenguas nahuanas o aztecanas son una rama de las lenguas yutonahuas. Han tenido un cambio de sonido especial, conocido como la ley de Whorf, que transformó un sonido original "t" en "tl" antes de una "a". En México, se ha propuesto el término "nahuatlano" para esta familia.

En náhuatl, para indicar que algo es singular y no está poseído, se usan terminaciones como /-tl/ o /-in/. Para indicar que algo es poseído, se usa /-wi/. Para el plural, se usan sufijos como /-meh/ o /-tin/. A veces, también se repite la primera sílaba de la palabra, aunque esto es menos común en náhuatl que en otras lenguas uto-aztecas.

Historia del Náhuatl en la Sociedad

Época Arcaica: El náhuatl en Teotihuacán

El náhuatl y sus variantes comenzaron a extenderse en la Cuenca de México durante el auge de Teotihuacán (entre los años 100 y 650 d.C.). Las rutas de comercio de Teotihuacán ayudaron a que la nueva lengua se difundiera rápidamente. No se sabe con certeza qué idioma hablaban los fundadores de Teotihuacán, pero se ha debatido mucho. Algunos investigadores del siglo XIX y XX creían que Teotihuacán fue fundada por hablantes de náhuatl. Sin embargo, investigaciones más recientes han puesto en duda esta idea.

El experto Kaufman cree que es probable que se hablara una variante nahua en Teotihuacán. Pero, desde su punto de vista, la cultura de Coyotlatelco, que se relaciona con el final de Teotihuacán, fue la primera cuyos miembros debieron ser hablantes de náhuatl en Mesoamérica. Además, en las últimas décadas ha cobrado fuerza la idea de que el náhuatl estuvo presente en Teotihuacán. Nuevos estudios sugieren que existió un proto-náhuatl pochuteco en la ciudad, que pudo ser el antecesor de todas las variantes nahuas modernas.

Teotihuacán tuvo una gran influencia en Mesoamérica. El hecho de que haya palabras prestadas del náhuatl en glifos mayas de los siglos IV y V indica que hubo una conexión entre el náhuatl y los teotihuacanos. Esto se debe a la intensa relación política y cultural entre Teotihuacán y los reinos mayas.

También se piensa que el idioma de Teotihuacán pudo estar relacionado con el totonaco o con lenguas mixe-zoqueanas. Gran parte de la migración nahua al centro de México fue una consecuencia, y no la causa, de la caída de Teotihuacán. Desde estas épocas tempranas, hubo préstamos de palabras y estructuras entre diferentes familias de lenguas. Después de que los nahuas llegaron a la zona de alta cultura de Mesoamérica, su lengua también adoptó algunas características de la región. Por ejemplo, los nahuas empezaron a usar sustantivos relacionales y una forma de posesión típica de las lenguas mesoamericanas.

Después de la caída de Teotihuacán, surgieron nuevas formas de gobierno. Se cree que, junto con estos cambios, el náhuatl siguió desarrollándose. Para entonces, no solo lo hablaban sus hablantes originales, sino que poco a poco fue adoptado por grupos otomangues más antiguos que habían dependido de Teotihuacán. Cuando se fundó Tula Chico en el siglo VII, la influencia nahua ya era evidente, aunque no muy fuerte.

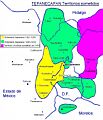

Época Antigua: El náhuatl gana importancia

Trescientos años después, cuando los tolteca-chichimecas (conocidos como "nahuas-chichimecas") llegaron al centro de México, refundaron la ciudad de "Tollan" (hoy Tula). Compartieron el poder con los nonohualcas. Los tolteca-chichimecas fueron los únicos neonahuas en llegar a La Huasteca, rodeando al paleonahua y creando una mezcla de ambos. Por eso, las comunidades que hablan la "variante T" están rodeadas por las que hablan la "variante TL".

En este tiempo, el náhuatl ganó importancia política. En el Altiplano Central, muchos pueblos neonahuas se expandieron. Entre ellos estaban los teochichimecas (que luego serían los tlaxcaltecas), los xochimilcas, los tepanecas (con capital en Azcapotzalco, que originalmente hablaban una variante del otomí) y los acolhuas de Texcoco (quienes adoptaron el náhuatl en el siglo XIV). Investigaciones arqueológicas muestran que Azcapotzalco estuvo habitado desde el periodo clásico (alrededor del año 600). Se sabe que aún hablaban otomí en el siglo XIV, aunque el náhuatl ya era la lengua franca desde 1272.

Los últimos neonahuas en llegar a la región fueron los mexicas. Para entonces, los tepanecas controlaban la región con una triple alianza desde 1047. Se cree que en esta época se escribieron los cantares sagrados de los Manuscritos de Cuauhtitlan y Coatlichan. También, los Veinte Poemas de Sahagún y los poemas de la Historia Tolteca-Chichimeca parecen ser de la época arcaica.

Según Ixtlilxochitl, el náhuatl de ese tiempo se conocía como "colhua", por Colhuacan. Él también habló de cómo diferentes pueblos mesoamericanos adoptaron la lengua. Afirmaba que "no es su lengua natural la que hablan ahora, porque según parece en la historia, su lengua era muy diferente a la que ellos trajeron de su naturaleza, y esta que hablan ahora es la que aprendieron en Texcoco".

En la Guerra Tepaneca, los tenochcas, con el apoyo de los acolhuas, Huexotzinco y Tlaxcala, conquistaron Azcapotzalco en 1428. También sometieron a Tlacopan y a otros tepanecas, venciéndolos finalmente en Coyoacán en 1430. Los tenochcas, al ganar su independencia, establecieron la Triple Alianza entre México-Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Esto marcó el inicio de la época clásica de la lengua.

Época Clásica: El "Siglo de Oro" del Náhuatl

Ángel María Garibay llamó a esta etapa el "siglo de oro" de la lengua mexicana. Fue un tiempo en que el náhuatl se perfeccionó, con obras importantes como los Cantares mexicanos y los Romances de los Señores de la Nueva España. Algunas características de esta época fueron: muchas palabras nuevas, gran claridad en el idioma, una sintaxis mejorada y un estilo elegante con figuras como el difrasismo y el paralelismo de frases.

La influencia política y lingüística de los mexicas se extendió por Mesoamérica. El náhuatl se convirtió en una lengua común para comerciantes y líderes de la región, incluso entre los mayas quiché. Tenochtitlan creció y se volvió la ciudad más grande de Mesoamérica, atrayendo a hablantes de náhuatl de otras áreas. Así nació una forma urbana del náhuatl con características propias, que dio origen al náhuatl clásico. Se cree que el idioma de la capital fue una mezcla de diferentes variantes.

La relación de otros reinos con Tenochtitlan hizo que el náhuatl se usara en asuntos de política exterior y se fortaleciera su uso entre las poblaciones locales. De esta manera, la Triple Alianza ayudó a que el náhuatl se consolidara y difundiera en Mesoamérica. Las prácticas administrativas y culturales de los mexicas parecen haberse inspirado en la historia previa del náhuatl. El idioma mexicano se usaba como segunda lengua entre diferentes grupos étnicos, y ya había una gran presencia de comunidades nahuas en Mesoamérica.

El náhuatl se volvió más refinado debido a la compleja vida de la época. Así nació el náhuatl clásico culto y elegante, conocido como tekpillahtolli, el "habla de los pipiltin (nobles)". Popularmente se ha creído que es la lengua madre de todas las variantes, pero esto es un error. No todas las variantes descienden del náhuatl clásico, ni todos los documentos antiguos están escritos en esta variante. De hecho, en la misma capital del Imperio mexica había diferencias entre el habla de los nobles (pipiltin) y la gente común (masewaltin). La segunda se conocía como masewallahtolli, el "habla común".

Nezahualcóyotl, después de la Guerra Tepaneca, comenzó su gobierno en Texcoco. Se hizo famoso por su sabiduría y por sus cantares. Su gran conocimiento se reflejó en su amor por la naturaleza y en sus obras poéticas y filosóficas. Nezahualcóyotl construyó un jardín botánico con estanques y acueductos en Tetzcotzingo, donde se reunían intelectuales.

Además de aprender en casa, existían escuelas obligatorias donde los jóvenes aprendían a distinguir el habla común (masewallahtolli) del habla elegante (tekpillahtolli). En las escuelas indígenas (telpochkalli, kalmekak y kwikakalli) se ponía mucho énfasis en la oratoria. Se aprendían de memoria largos discursos morales, históricos, obras de teatro y cantos. Esto hacía que la enseñanza de la lengua y la educación fueran muy exitosas.

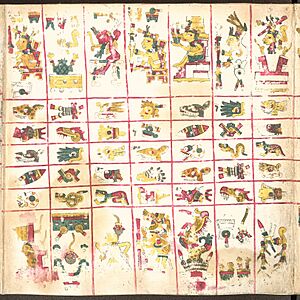

Los tlacuilos (escribas), macehuales (gente común) y pochtecas (comerciantes) usaban la escritura mexica para crear códices topográficos. La literatura mexica se registraba en amoxtli (libros) hechos de piel de venado, papel de maguey, papel de palma o papel amate. El papel amate se usaba mucho para fines religiosos y comerciales (para escribir, para rituales, para documentos económicos, etc.). Entre los documentos nahuas más conocidos hechos con papel amate están el Códice Fejérváry-Mayer y el Códice Borgia. La existencia de logogramas (la escritura mexica) se documentó desde la conquista. Recientemente, se ha descubierto el aspecto fonético de su sistema de escritura, aunque muchos caracteres silábicos ya habían sido documentados en el siglo XVI.

Después de que Ahuízotl conquistó el Soconusco en el año 1500, se empezaron a enviar pochtecas al reino quiché de Qꞌumarkaj (llamado Otlatlan por los mexicas) y a sus vecinos. Pero fueron los enviados por Moctezuma II quienes lograron establecer relaciones con los señoríos mayas del altiplano guatemalteco. Algunos de estos grupos de pochtecas incluso fueron más lejos, estableciendo colonias comerciales en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Época de Contacto: El náhuatl y la llegada de los españoles

Con la llegada de los españoles a México en 1519 y, sobre todo, a partir de 1521, después de la conquista española y tlaxcalteca del Imperio mexica, la situación del náhuatl cambió mucho. Por un lado, empezó a ser un poco desplazado por el español. Por otro lado, su uso oficial para comunicarse con los nativos llevó a la creación de nuevos asentamientos. También se generó mucha documentación escrita en alfabeto latino, lo que ayudó a preservar y entender el idioma. Por eso, el náhuatl siguió siendo importante en las comunidades nahuas del Imperio español.

Para enseñar el evangelio y la fe católica a los indígenas, los franciscanos, con fray Pedro de Gante, empezaron a aprender en 1523 las variantes cultas del náhuatl, gracias a las élites nahuas de Tenochtitlan, Tlatelolco, Texcoco y Tlaxcala. Al mismo tiempo, los misioneros comenzaron a escribir gramáticas de las lenguas indígenas para que otros sacerdotes las usaran.

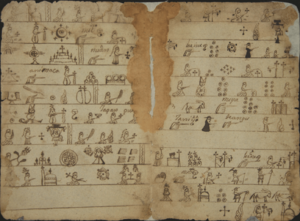

Para la evangelización en la Nueva España, los catecismos testerianos son documentos históricos importantes. Explicaban la doctrina católica con imágenes basadas en las costumbres indígenas antes de la Conquista, y a veces incluían escritura occidental en español y otras lenguas. Llevan el nombre de Jacobo de Testera, un misionero francés que recopiló estos catecismos de autores indígenas.

La primera gramática náhuatl, escrita en 1531 por los franciscanos, se perdió. La más antigua que se conserva, el Arte de la lengua mexicana, fue escrita por Andrés de Olmos en 1547. El Arte de Olmos fue la primera gramática bien desarrollada y la más antigua conocida. Así, el náhuatl fue la primera lengua del Nuevo Mundo en tener una gramática. Es notable que se desarrollara antes que muchas gramáticas de lenguas europeas, como el francés, y solo 55 años después de la Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija.

En 1535, año en que se estableció el Virreinato de Nueva España, comenzaron a surgir políticas sobre las lenguas amerindias. Estas lenguas empezaron a ser importantes para la Monarquía Hispánica y la Iglesia católica. Ese mismo año, el rey Carlos I de España ordenó que se crearan escuelas para enseñar "cristiandad, buenas costumbres, policía y lengua castellana" a los hijos de la nobleza indígena. Entonces, los misioneros franciscanos fundaron escuelas, como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536, para la nobleza indígena. El objetivo era reeducarlos según las costumbres occidentales, donde aprendían teología, gramática, música y matemáticas.

Los Anales de Tlatelolco es un códice en náhuatl escrito alrededor de 1540 por autores nahuas anónimos. Este documento es el único que menciona el día en que los aztecas salieron de Aztlan-Colhuacan y el día de la fundación de México-Tenochtitlan. A diferencia del Códice Florentino, los Anales de Tlatelolco se quedaron en manos indígenas, ofreciendo una visión auténtica de los pensamientos de los nahuas recién conquistados.

Gracias a la Conquista de Guatemala, realizada por españoles y aliados de varios grupos del centro de México (principalmente tlaxcaltecas y cholultecas), el náhuatl se expandió antes y más lejos que el español. Así, se convirtió en la lengua de conquista en la época virreinal. El idioma avanzó con los ejércitos conquistadores por Centroamérica. Esto hizo que muchos nombres de lugares en Mesoamérica se volvieran nahuatizados, convirtiéndose en nombres cristianos oficiales que aún se usan hoy, junto con los nombres mayas tradicionales.

El 7 de junio de 1550, el emperador Carlos ordenó que se enseñara español a los indígenas de todas las provincias de América a través de los misioneros. Ese mismo año, fray Rodrigo de la Cruz sugirió al rey cambiar la orden por la enseñanza del náhuatl. Afirmó que muchos indígenas se confesaban en náhuatl y la consideraba una "lengua elegantísima".

Los españoles se dieron cuenta de la importancia del náhuatl y prefirieron seguir usándolo en lugar de cambiarlo. También vieron que aprender todas las lenguas indígenas era imposible, así que se concentraron en el náhuatl. A pesar de los esfuerzos de la corona, los franciscanos siguieron enseñando náhuatl en los conventos de Nueva Galicia. En 1552, los franciscanos pidieron permiso para enseñar náhuatl en el Mayab porque los mayas no querían aprender español.

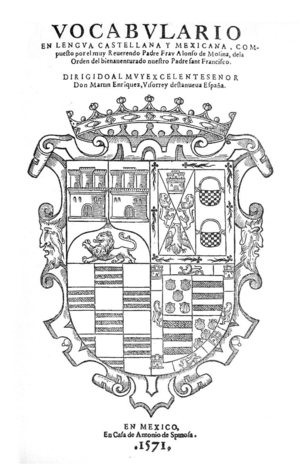

El primer vocabulario del idioma, titulado Vocabulario en lengua castellana y mexicana, fue escrito por fray Alonso de Molina y publicado en 1555. Para esta época, ya era común escribir el náhuatl con el alfabeto latino. Durante todo el siglo, el náhuatl siguió siendo la lengua más usada. Se impuso sobre otras lenguas gracias a evangelizadores y catequistas indígenas, obligando a hablantes de otras lenguas mesoamericanas a aprender primero náhuatl y luego su lengua materna.

Cuando Felipe II de España subió al trono español en 1556, la postura de la corona sobre los asuntos lingüísticos del Imperio español cambió mucho. En 1558, el virrey Luis de Velasco I escribió al rey Felipe II para apoyar la iniciativa de los franciscanos de enseñar náhuatl en Nueva Galicia como lengua general. Esto se debe a que tanto la corona como la Iglesia estaban interesadas en la riqueza lingüística del imperio, viéndola como una forma de expansión política, económica y religiosa, más que como un obstáculo.

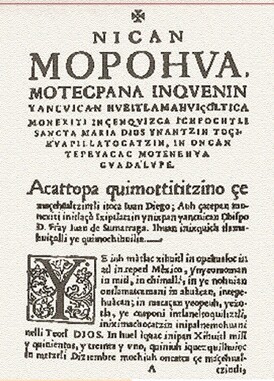

A Antonio Valeriano, noble y letrado nahua, gobernante de Tenochtitlan y Azcapotzalco, se le atribuye una de las obras más importantes de la literatura náhuatl, el Nican mopohua, de 1556. Valeriano estudió y fue profesor y rector en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Sahagún lo consideraba "el principal y más sabio" de sus estudiantes. Con Sahagún, participó en la creación del Códice florentino y enseñó náhuatl a Juan de Torquemada. Fue uno de los discípulos e informantes más notables de fray Bernardino de Sahagún y de fray Andrés de Olmos.

En 1569, una descripción escrita por franciscanos de Nueva Galicia explica cómo los frailes promovieron el náhuatl para enseñar la doctrina cristiana. Los religiosos informaron sobre la enseñanza del náhuatl y la doctrina tanto en náhuatl como en latín.

Fue entonces cuando, en 1570, el rey Felipe II decretó que el náhuatl debía convertirse en la lengua oficial en la Nueva España. Esto era para facilitar la comunicación entre españoles y nativos. En el decreto, el rey ordenó que "los dichos indios aprendiesen todos una misma lengua y que esta fuese la mexicana que se podría deprender con más facilidad por ser lengua general".

El mismo año, el médico del rey, Francisco Hernández, fue encargado de inventariar las medicinas de los indígenas. Durante su expedición, aprendió náhuatl, lo que le ayudó a entender la "historia de las cosas" que estudiaba en el Nuevo Mundo. Comentó que era difícil encontrar en náhuatl "una palabra impuesta inconsideradamente al significado y sin étimo, sino que casi todas fueron adaptadas a las cosas con tanto tino y prudencia que oído solo el nombre, suelen llegar a las naturalezas que eran de saberse o investigarse de las cosas significadas".

Después de esto, en 1578, el rey ordenó que ningún religioso que no supiera náhuatl tendría permiso para encargarse de misiones o parroquias. Dos años después, expidió la cédula que creó las cátedras de lenguas en las universidades de América. La música novohispana en náhuatl también apareció en este siglo, con composiciones como los motetes In ilhuicac cihuapillé y Dios itlaçònantziné, atribuidos a Hernando Franco. Otra canción virreinal destacada en náhuatl es Teponazcuicatl.

En ese tiempo, en el Reino de Guatemala se hablaba el náhuatl guatemalteco. Por un exceso de corrección al escribir, usaba "tl" donde el náhuatl clásico tenía "t", y reemplazaba el "tla" clásico por "ta". Por ejemplo, tetahtzin se convertía en tetlahtzin. Además, se tendía a cambiar la "u" por "o". Las Memorias en lengua náhuatl enviadas a Felipe II por indígenas del valle de Guatemala hacia 1572 son los ejemplos más extensos de náhuatl guatemalteco.

El náhuatl se convirtió en la lengua usada para escribir los documentos coloniales tempranos dirigidos a los pueblos nahuas centroamericanos. De los 66 documentos nahuas encontrados, ninguno está en náhuat, sino en esta variante de náhuatl. También se hablaba comúnmente al oriente de Guatemala y probablemente en otras zonas de Centroamérica, sobre todo entre la nobleza. Un informe de fray Francisco de Zuaza, de 1689, mencionó que el monasterio seráfico en San Salvador tenía a su cargo "una doctrina de indios mexicanos pipiles, que es como si dijéramos la lengua mexicana plebeya".

Los jesuitas fueron la orden religiosa que más impulsó la mezcla de culturas y la adaptación a las costumbres indígenas. En 1579, el padre Pedro Morales escribió la Carta annua, donde describe las festividades jesuitas cuando el Papa Gregorio XIII donó reliquias a Nueva España. La carta incluye poemas en náhuatl, español, italiano y latín.

En 1580, Juan Suárez de Peralta, sobrino de Hernán Cortés, escribió desde España sobre el conocimiento del náhuatl por parte de los criollos. Explicó que "hay entre los indios grandísimos secretos, los cuales no manifestarán a español ninguno si los hace pedazos; a los que nacemos en la Nueva España que nos tienen por hijos de la tierra y naturales y nos comunican muchas cosas, y más como sabemos la lengua, es gran conformidad para ellos y amistad". Dos años después, se publicó un edicto en Guadalajara, Valladolid y México para un concurso de oposición para la cátedra de náhuatl. Hubo quejas en la Audiencia de Nueva Galicia porque el obispo había puesto curas que no habían pasado el examen de náhuatl.

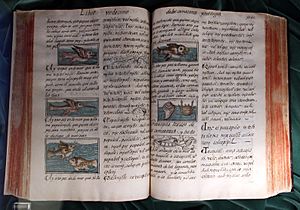

En 1585, fray Bernardino de Sahagún terminó de escribir su obra Historia general de las cosas de Nueva España, que había empezado en 1540. Es conocida como Códice Florentino. Esta obra enciclopédica, con 12 volúmenes en náhuatl y partes en español y latín, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Ese mismo año, el III Concilio Mexicano ordenó que los párrocos usaran la lengua local de sus regiones, pero prohibió la ordenación de indígenas como sacerdotes. Esto último se pensó para no promover estudios avanzados entre los indígenas, aunque, de hecho, indígenas asistieron a la Universidad de México para estudiar diversas carreras, pues a la educación solo podían acceder españoles e indígenas de la nobleza.

En julio de 1591, 71 familias tlaxcaltecas y 16 solteros llegaron a Saltillo. El pueblo de San Esteban de Nueva Tlaxcala se fundó al oeste del asentamiento español, separado por un canal de riego. Así, el náhuatl llegó al norte de México, a los actuales estados de Coahuila y Nuevo León, gracias a la colonización tlaxcalteca.

En 1596, el Consejo de Indias propuso que el uso del castellano fuera obligatorio para la nobleza indígena. Argumentaron que el uso de los idiomas indígenas daría ventajas a los sacerdotes criollos y mestizos frente a los peninsulares. Sin embargo, el rey rechazó la propuesta, diciendo que lo mejor era solo tener maestros "para los que voluntariamente quisiesen aprender la lengua castellana". Por otra parte, el rey dio instrucciones al virrey de que las escuelas para niñas indígenas no usaran sus lenguas.

Jerónimo de Mendieta, un franciscano y nahuatlato (experto en náhuatl), terminó de escribir en 1597 su famosa obra Historia eclesiástica indiana, una crónica de la evangelización en Nueva España. En ella, se refiere al náhuatl como una lengua general que generó mucho bilingüismo. Explicó que la "lengua mexicana es la general que corre por todas las provincias de esta Nueva España". También describió que "en todas partes hay intérpretes que entienden y hablan la mexicana porque esta es la que por todas partes corre, como la latina por todos los reinos de Europa". Mendieta también opinó que "la mexicana no es menos galana y curiosa que la latina, y aun pienso que más artizada en composición y derivación de vocablos, y en metáforas".

Alrededor de 1598, Hernando de Alvarado Tezozómoc, nieto del tlahtoani Moctezuma II, escribió la Crónica Mexicáyotl, con algunas adiciones de Alonso Franco y Domingo Francisco Chimalpahin Quauhtlehuanitzin. La obra, escrita en náhuatl, narra la historia del pueblo mexica desde su salida de Aztlán hasta el inicio de la Conquista de México. Era muy conocido entre nativos y españoles. Por su posición noble, pudo formarse en la cultura de los conquistadores. Se afirma con seguridad que fue nahuatlato (intérprete de náhuatl) en la Real Audiencia de México ese mismo año. Otro descendiente del tlahtoani, Diego Luis de Moctezuma, escribió en 1598 una carta en náhuatl desde Granada, España, describiendo su trato con la corona española.

Reflorecimiento: El náhuatl como lengua de prestigio

En esta época, el náhuatl alcanzó el estatus de lengua de prestigio, conviviendo con el latín y el español. Tanto peninsulares (nacidos en España) como criollos (españoles nacidos en América), mestizos, indígenas y negros escribieron en náhuatl. Además, la mayoría de los habitantes de Nueva España lo usaban oralmente, sin importar su origen. Durante este periodo, la Corona española permitió mucha autonomía en la administración local de los pueblos indígenas. En muchos pueblos, el náhuatl era el idioma oficial, tanto escrito como hablado. El náhuatl clásico se usó como lengua literaria, y muchos documentos de ese tiempo se conservan hoy. Incluyen historias, crónicas, poesía, obras de teatro, textos cristianos y documentos administrativos.

En 1603, el rey Felipe III de España, al saber que los frailes no estaban bien preparados en idiomas, ordenó que los clérigos debían saber la lengua indígena de aquellos a quienes enseñaban. También autorizó examinar a los religiosos y removerlos de sus puestos si no sabían lo suficiente.

Gaspar Fernández, un compositor y organista de Nueva España, fue el autor del Cancionero Musical. Este importante documento, conservado en la Catedral de Oaxaca, contiene más de 300 cánticos religiosos populares, compuestos entre 1609 y 1616, en español, náhuatl y portugués. Entre los más conocidos está el villancico Xicochi conetzintlé.

Unos años después, en 1619, una orden real aumentó la presión sobre los frailes en el tema lingüístico. Ordenó que "los virreyes procuren que los clérigos y religiosos que no supieren la lengua de los indios y fueren doctrineros sean removidos y puestos otros que la sepan". Dos años después, Felipe IV de España subió al trono. Ese mismo año, estableció que los conocimientos lingüísticos de los frailes debían ser examinados cada vez que se cambiaran de puesto. En 1620, en Guatemala, se escribió una obra literaria en náhuatl llamada Título de Santa María Ixhuatán.

En 1623, Juan de Grijalva, un cronista agustino, explicó que, ante la gran cantidad de lenguas en el virreinato, se decidió que usar la lengua más hablada de cada provincia sería la mejor opción para las misiones. Aunque las cátedras de lenguas ya se habían decretado en la segunda mitad del siglo XVI, no fue hasta 1626 cuando finalmente se establecieron las cátedras de náhuatl y otomí en la Universidad de México. En 1629, Hernando Ruiz de Alarcón escribió el Tratado de las supersticiones y costumbres gentílicas, una recopilación de costumbres indígenas de Nueva España con oraciones en náhuatl.

Entre 1607 y 1631, Domingo Francisco Chimalpahin Quauhtlehuanitzin, un historiador indígena, escribió varias obras históricas en náhuatl, conocidas como las Relaciones de Chimalpahin o Diferentes historias originales. También escribió Anales de su tiempo. En sus obras, registró eventos como la Batalla de Lepanto, la expedición de Cortés a Honduras y la visita de Hasekura Tsunenaga, la primera embajada de los japoneses al Virreinato de Nueva España.

Hacia 1645, se publicaron cuatro obras más: de Alonso de Molina (1571), Antonio del Rincón (1595), Diego de Galdo Guzmán (1642) y Horacio Carochi (1645). Entre ellos, el sacerdote jesuita Antonio del Rincón, descendiente de la nobleza nahua de Texcoco, es conocido por ser el primer lingüista de América. Fue el primero en analizar el náhuatl en sus propios términos, sin basarse en las gramáticas latinas europeas. Esto se ve en su obra Arte mexicana.

Horacio Carochi, un experto en idiomas jesuita de Florencia, es considerado el gramático más importante de la época virreinal. En 1644, terminó el Arte de la lengua mexicana, inspirándose en el trabajo de Rincón. Su obra fue revisada y elogiada por el padre Balthazar González S.J. y su amigo Bartholomé de Alva, quien había traducido obras de Lope de Vega y Calderón de la Barca al náhuatl.

Las gramáticas de Rincón y Carochi han sido muy importantes para los investigadores de la nueva filología. Su enfoque científico se adelantó a las investigaciones lingüísticas modernas. Analizaron con más detalle los sonidos que sus predecesores y sucesores, quienes no habían tomado en cuenta la pronunciación del cierre glotal (saltillo), que es una consonante, o la longitud vocálica.

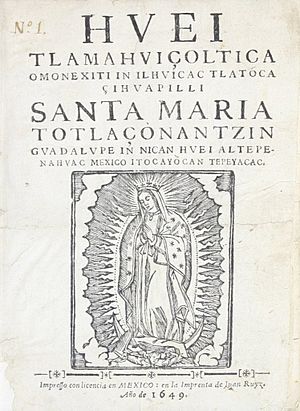

Huei Tlamahuiçoltica es el nombre abreviado de una obra literaria en náhuatl, publicada en 1649 por el sacerdote criollo Luis Lasso de la Vega. Relata las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin en 1531. Esta obra contiene textos escritos por nobles indígenas, como el Nican Mopohua de Antonio Valeriano y el Nican Motecpana de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (descendiente de Nezahualcóyotl), que describe 14 milagros atribuidos a la Virgen.

Debido a la dificultad para encontrar profesores bilingües de náhuatl y otomí, en 1670, la cátedra se dividió, creando una solo para náhuatl y otra solo para otomí. En 1673, fray Agustín de Vetancurt escribió un Arte de la lengua mexicana. En esta época también surgió una gramática anónima del náhuatl guatemalteco hablado en Escuintla, titulada Arte de la lengua vulgar mexicana de Guatemala.

En 1676, Sor Juana Inés de la Cruz, una religiosa y escritora de Nueva España, escribió el juego de Villancicos a la Asunción, donde incluyó varias estrofas en náhuatl. Sor Juana, conocida como la "décima musa", incluyó en la literatura en náhuatl los tocotines de sus villancicos, mostrando su dominio del idioma.

En este tiempo, el náhuatl cristianizado se difundió mucho gracias a la imprenta y el comercio. Una ventaja del náhuatl era que era más fácil de aprender y se asociaba con la civilización y el prestigio. Por eso, los comerciantes que viajaban por las provincias tenían acceso a vocabularios de náhuatl, que se vendían en toda Nueva España. Así, la situación lingüística en la Nueva España se mantuvo estable. Pero en 1686, el rey Carlos II de España emitió una real cédula que prohibía el uso de cualquier idioma distinto del español en todo el Imperio español. La reiteró en 1691 y 1693, ordenando la creación de "parcelas escolares" para enseñar el español.

En esta época, hay testimonios de que los españoles hablaban náhuatl directamente con sus tropas, en el comercio, en el gobierno y en el hogar. Esto llevó a una situación de diglosia (dos lenguas en uso) y bilingüismo. Para los criollos y mestizos, aprender náhuatl era inevitable, pues empezaban desde niños por el contacto con la población nativa. La expansión de la lengua también continuó. En Santiago Guatemala se daban clases de náhuatl los sábados, a las que asistían alumnos que hablaban lenguas mayas y español, además de miembros del cabildo.

En Filipinas, debido al Galeón de Manila, el náhuatl dejó una huella importante en sus idiomas, como el tagalo y el cebuano. En las ciudades y pueblos tlaxcaltecas de Coahuila y Nuevo León, el náhuatl neotlaxcalteca era el idioma de uso común. Los miembros del gobierno local nombraban a un nahuatlato, que traducía los acuerdos en actas, copiaba leyes y guardaba libros. También en este siglo hay más registros escritos del náhuatl en San Esteban de Nueva Tlaxcala, como la gran cantidad de documentos nahuas, especialmente testamentos, de los siglos XVII y XVIII. En Nuevo León también se conservan textos en náhuatl.

A partir de esta época, se integraron más préstamos lingüísticos del español al náhuatl, creando palabras híbridas. También surgieron calcos léxicos y extensiones de significado basadas en el español durante el virreinato medio.

Sobre la educación indígena, en 1697 se revocó la prohibición de ordenar sacerdotes indígenas, reiterándose en 1725. Así, el rey de España declaró que los indígenas debían ser tratados "según y como los demás vasallos en mis dilatados dominios de la Europa, con quienes han de ser iguales en todo".

En este tiempo, el gobernador tlaxcalteca Juan Ventura Zapata escribió la obra en náhuatl Chrónica de la muy noble y leal ciudad de Tlaxcala, con noticias hasta 1689. La última parte de la Chrónica fue escrita por el cura Manuel de los Santos y Salazar, quien también escribió la obra teatral en náhuatl Invención de la Santa Cruz.

En cuanto a las variedades centroamericanas, un documento anónimo de Escuintla, titulado Tratado de la vida y muerte de nuestro Señor Jesu Christo, en lengua vulgar Mexicana de Guatemala, menciona que al sureste de Guatemala, el náhuat (al que se refiere como pipil, y que afirma que está hecho de pedazos de la lengua reverencial, el mexicano) se hablaba en 2 o 3 poblaciones. Los hablantes no solían usarlo con los españoles y sacerdotes, sino que para comunicarse entre etnias usaban la lengua vulgar (el náhuatl guatemalteco).

El rey Felipe V de España, ante problemas con el cumplimiento de la orden de 1749 de Manuel José Rubio y Salinas para secularizar las doctrinas, se dio cuenta de la oposición de indígenas, franciscanos, agustinos y habitantes de la Ciudad de México. Por ello, suavizó la secularización. Ordenó que los nuevos párrocos estuvieran "con perfección instruidos en los idiomas de los naturales y éstos en el castellano".

En 1753, Carlos de Tapia Zenteno escribió el Arte Novíssima de Lengua Mexicana, una gramática que reflejó el náhuatl cambiante de la época y mostró aspectos de la variante huasteca o "serrana". Un año después, José Agustín de Aldama publicó otra gramática importante del náhuatl.

El filósofo Francisco Javier Clavijero, un sacerdote jesuita de Nueva España, conocido por su obra Historia antigua de México, estudió y analizó el lenguaje de la poesía náhuatl. Lo describió como "puro, ameno, brillante, figurado y lleno de comparaciones con los objetos más agradables de la naturaleza".

En su tiempo, algunos escritores europeos decían que las lenguas de América no tenían suficientes palabras para expresar ideas generales o conceptos complejos. Clavijero refutó esa idea, indicando que "hay pocas lenguas más capaces de expresar las ideas metafísicas que la mexicana, porque es difícil hallar otra en que tanto abunden los nombres abstractos".

Decadencia: El náhuatl bajo presión

Esta etapa, llamada por Garibay la "decadencia sistemática", comenzó con el intento del cardenal Francisco de Lorenzana, arzobispo de México, de cambiar radicalmente la política lingüística el 6 de octubre de 1769. Emitió una carta pastoral sobre las lenguas de Nueva España, refiriéndose a ellas como "una enfermedad contagiosa que aparta a los indios del trato social con los españoles. Es una plaga que pervierte los dogmas de nuestra Santa Fe".

Entre las causas de esta decadencia también están la expulsión de los jesuitas dos años antes, lo que llevó al exilio de muchos estudiosos del náhuatl como Clavijero. También influyó la política absolutista de los Borbones con el rey Carlos III de España, que centralizó el poder y trató de evitar el bilingüismo. Un decreto de Carlos III el 10 de mayo de 1770 estableció la creación de nuevos centros de enseñanza completamente en castellano para la nobleza indígena, buscando eliminar el náhuatl clásico como lengua literaria.

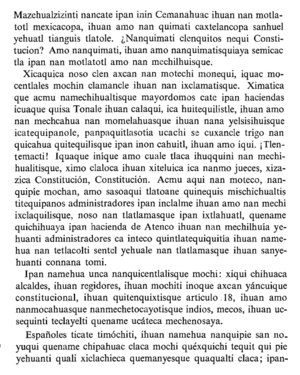

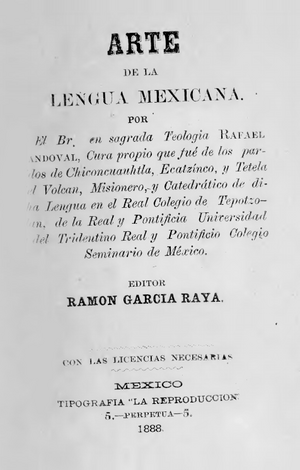

A partir de este decreto, se empezó a difundir la idea de que solo se podría predicar a los indígenas en español. Rafael Sandoval, un cura que escribió el Arte de la lengua mexicana en 1810, señala que la cédula del rey Carlos III no decía que se dejara a los pueblos sin ministros que hablaran su idioma. Opinaba que quienes difundían la idea de solo predicar en español "voluntariamente cierran los ojos para no ver en la misma cédula" lo contrario.

La imposición del español casi no afectó la situación lingüística de la época. Por lo tanto, se deduce que estas políticas se implementaron de forma moderada. De hecho, Sandoval indica que "antes bastantemente manifestó lo contrario el mismo Sr. D. Carlos en el año posterior de 1777 dotando las cátedras de idioma mexicano y otomí en el Real Colegio de Tepotzotlan", mostrando una actitud diferente del rey siete años después del decreto.

A finales del siglo XVIII, en el centro y sur del virreinato, las lenguas locales se hablaban mucho. En las zonas rurales, criollos y mestizos interactuaban a menudo con las comunidades indígenas. Por eso, muchos españoles entendían y podían comunicarse en náhuatl. Para los médicos también era importante conocer la lengua, tanto para atender a los pacientes como para relacionarse con los médicos indígenas.

En las ordenanzas del Hospital Real de Naturales de 1778 se estableció que todos los capellanes y el rector debían hablar náhuatl y otomí. Todavía en esta época, los idiomas nativos eran motivo de orgullo para sus hablantes. Los pueblos veían con desconfianza a quienes no hablaban su lengua. A partir de 1800, los bandos (decretos) del gobierno de Nueva España se hicieron bilingües en español y náhuatl por ley, incluyendo el idioma en el nivel administrativo virreinal.

En la década de 1810, al inicio del movimiento de independencia, la situación indígena y del náhuatl se había mantenido. El 65% de los 6 millones de habitantes del país eran indígenas, y el náhuatl seguía siendo la lengua franca. Además, los tribunales españoles aceptaban testimonios y documentos en náhuatl como prueba en los juicios, con traductores que exponían en español.

El explorador alemán Alexander von Humboldt, en su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, publicado en 1811, documentó que "la lengua mejicana, que es la de los aztecas, es la más extendida, pues se habla... hasta el lago de Nicaragua, en un espacio de 400 leguas". También mencionó que la lengua "está casi tan extendida y es tan rica como la de los incas", por lo que a principios del siglo todavía se usaba como lengua franca en Nueva España.

El uso de libros en náhuatl en las escuelas de Nueva España demuestra que parte de la enseñanza se hacía en este idioma indígena. En 1819 se publicó un Silabario en náhuatl, lo que indica que la alfabetización en náhuatl ya se había formalizado en las instituciones educativas. En esa época, el maestro de escuela de Xochimilco amonestaba en náhuatl a los padres para que enviaran a sus hijos a clases.

En 1820, el redactor del Diario de México, el político Carlos María de Bustamante, publicó un manifiesto bilingüe para los hablantes de náhuatl, titulado La Malinche de la Constitución. Con este texto, buscaba que los nahuas conocieran en su lengua materna sus nuevos derechos y obligaciones como españoles, otorgados por la Constitución española de 1812, que había sido restaurada.

Hacia el final del Virreinato, la nobleza indígena, que hablaba la variante más estándar del náhuatl (el náhuatl clásico), fue cambiando su lengua por el español. Los indígenas bilingües, aunque dominaban el español, no olvidaban su lengua materna ni dejaban de actuar como miembros de sus pueblos. La gente común, en cambio, usaba sus propias variedades dialectales regionales, por lo que estas se volvieron dominantes en los textos. Con la independencia de México, desapareció el uso escrito del náhuatl como medio oficial de documentación imperial española.

Época Moderna: Desafíos y Resistencia

Durante la época moderna, la situación de las lenguas indígenas en México se volvió cada vez más difícil, y el número de hablantes de casi todas las lenguas indígenas disminuyó. Aunque el número total de hablantes de náhuatl ha aumentado en el último siglo, las poblaciones indígenas se han vuelto cada vez más marginadas en la sociedad mexicana.

A principios de la década de 1820, Juan Rodríguez Puebla intentó un proyecto educativo para usar los idiomas indígenas en la enseñanza. Sin embargo, políticos como José María Luis Mora no apoyaron una educación especializada. A pesar de esto, Mora hablaba y escribía náhuatl, e incluso recomendaba el estudio de las lenguas nativas, aunque las consideraba solo lenguas clásicas.

En este tiempo, comenzó una mayor imposición del español y la discriminación contra los idiomas indígenas se hizo común. Hablar un idioma nativo se estigmatizó como "cosa de indios". La Constitución de 1824, que pudo haberse escrito en náhuatl, se escribió en español. Esto fue porque quienes la redactaron eran hispanohablantes, aunque el español ni siquiera era la lengua mayoritaria en ese momento.

Al inicio de la Primera República Federal, se eliminó la categoría de "indios", junto con los derechos y privilegios que tenían a nivel comunitario. Con esto, el estado mexicano buscó la asimilación y la eliminación de los pueblos indígenas. La estrategia de la castellanización buscaba integrar a los indígenas en el mercado laboral mundial. A partir de estos cambios, se idealizó una imagen mítica del pasado indígena, pero se marginó al indígena moderno.

En la década de 1830, para construir una nación unida y moderna, los liberales José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías apoyaron la integración de los pueblos indígenas. Propusieron en las actas de gobierno que no hubiera distinción entre "indios" y "no indios", solo entre pobres y ricos. Esto significaría ignorar la división cultural y lingüística del país. A pesar de sus ideas, Mora y otros estudiosos propusieron en 1835 la creación de una academia de la lengua que conservaría la "pureza del castellano" y elaboraría "gramáticas y diccionarios de los distintos lenguajes hablados en México". Este proyecto no se concretó debido a la inestabilidad del país.

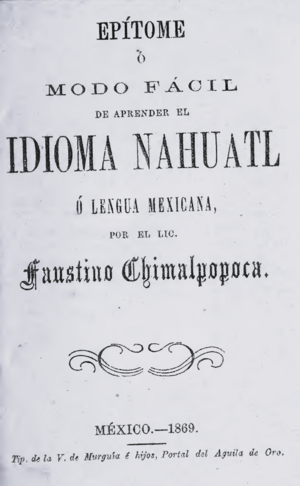

Por otro lado, hubo quienes promovieron el uso de las lenguas nativas para eliminar las barreras culturales que separaban a los pueblos originarios del resto de los ciudadanos mexicanos. Entre ellos, Vicente Guerrero, Carlos María de Bustamante y Juan Rodríguez Puebla. Sin embargo, pocos apoyaron esta idea, por lo que no fue suficiente para cambiar la política lingüística de la primera mitad del siglo. En 1849, el nahuatlato Faustino Chimalpopoca publicó Silabario de Idioma Mexicano. En 1857, Ignacio Ramírez ordenó que se publicaran materiales educativos en las lenguas originarias de México.

Los grandes cambios en las comunidades indígenas ocurrieron con las reformas agrarias del Plan de Ayutla y la Ley Lerdo a mediados del siglo XIX. Se abolieron las tierras comunales, y los indígenas se vieron obligados a pagar nuevos impuestos. Bajo la presión de hacendados y el gobierno, no pudieron pagar, lo que llevó a la creación de grandes latifundios. Esto provocó que poco a poco perdieran sus tierras, su identidad, su lengua e incluso su libertad. Miguel Lerdo de Tejada sostenía que "no debe tolerarse la subsistencia de comunidades de indígenas, procurándose por el contrario la repartición de los bienes de que han sido propietarios y éste es cabalmente uno de los principales preceptos de la ley".

Este proceso aceleró los cambios en la relación desigual entre las lenguas indígenas y el castellano. El náhuatl se vio cada vez más influenciado y modificado. Como primera consecuencia, se observó una rápida pérdida del habla y las costumbres cerca de las grandes ciudades. Como segunda consecuencia, hubo zonas donde la castellanización fue más fuerte, provocando un bilingüismo activo. En una tercera zona, los hablantes indígenas se mantuvieron más aislados y conservaron mejor sus tradiciones. Para la mitad del siglo XIX, los hablantes de lenguas indígenas ya eran el 37% de la población.

Durante el Segundo Imperio Mexicano, el emperador Maximiliano I buscó tener un traductor especialista en náhuatl-español. Le interesaba que el imperio usara más el idioma que hablaba gran parte de la población. Se dedicó a aprender náhuatl, y su traductor, Faustino Chimalpopoca, de la élite indígena, se convirtió en su maestro y parte del gobierno imperial. A pesar de todo, el náhuatl no fue reconocido como idioma oficial del Imperio mexicano, aunque sí se usó como herramienta de control territorial frente a sus rivales, los liberales.

Para Maximiliano era muy importante emitir sus decretos en náhuatl y español, ya que sabía que era necesario acercarse a los ciudadanos en su propia lengua. Además, el emperador actuó como un padre protector de los indígenas, incluyéndolos en su proyecto imperial y protegiéndolos, como estaban acostumbrados durante el virreinato. Por ello, Maximiliano se idealizó a sí mismo como la continuación del Weyi Tlahtoani, título que también incluyó en sus decretos y edictos en náhuatl.

Los invasores franceses, durante la Segunda Intervención Francesa, se interesaron por conocer todos los detalles de los pueblos indígenas de México. Uno de sus mayores intereses fue el náhuatl, argumentando que podría usarse para asegurar los objetivos del Imperio mexicano. El estudio del náhuatl se hizo principalmente a través de la Comisión Científica de México y la Comisión Científica Literaria y Artística de México.

En 1865, Maximiliano I emitió dos decretos bilingües (en náhuatl y español). El 16 de septiembre de 1866, emitió un edicto, también bilingüe, sobre la propiedad de tierras para los pueblos indígenas. Para esta época, el nahuatlato más influyente fue Faustino Chimalpopoca, quien también dio clases de náhuatl en la Universidad de México y escribió obras educativas en la lengua, como el Epítome o modo fácil de aprender el idioma nahuatl o lengua mexicana.

Su influencia en el gobierno fue importante. El emperador escribió de él que "su afecto por el Imperio, su origen indígena y su conocimiento de la lengua mexicana le facilitarían mucho la tarea de atraer a los habitantes de la Sierra de Querétaro y hacerlos defender activamente el Imperio". Además, se convirtió en el intérprete oficial para escuchar peticiones y quejas de indígenas en la corte imperial.

Uno de los franceses encargados de los estudios por parte de la Comisión Científica de México fue Brasseur de Bourbourg. En su investigación también se benefició del conocimiento de Faustino Chimalpopoca. En cuanto a la Comisión Científica Literaria y Artística de México, todos sus dirigentes eran nahuatlatos. Destacan el presidente José Fernando Ramírez, el vicepresidente Francisco Pimentel y el miembro Faustino Chimalpopoca. Por otra parte, los asesores de Maximiliano, todos nahuatlatos también, fueron miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, entre ellos, Manuel Orozco y Berra, Pimentel y Chimalpopoca.

Varios años después de la caída del Segundo Imperio, el gobierno del presidente Porfirio Díaz y las políticas porfirianas tendieron a la eliminación de las lenguas nativas. Buscaban el desarrollo y el progreso del país bajo un nacionalismo mexicano. Sin embargo, el régimen de Díaz prestó atención a la cultura indígena de forma clásica, continuando con el privilegio de la cultura antigua y la ignorancia de la cultura indígena contemporánea.

Durante este tiempo, intelectuales mexicanos buscaron crear una gramática estándar del náhuatl, basándose en las variantes del náhuatl central para la escritura y la ortografía. Además, el náhuatl en Tlaxcala seguía siendo la lengua hablada por sus habitantes, principalmente de forma oral. Próspero Cahuantzi, el gobernador de Tlaxcala, hablaba náhuatl directamente con los líderes locales en la plaza de la capital y escribía en su lengua.

Un hito importante fue la traducción de la Constitución de 1857 al náhuatl por Miguel Trinidad Palma. Así, se convirtió en la primera constitución mexicana disponible en náhuatl y, en general, en un idioma nativo. En esta última parte del siglo XIX, todavía hay testimonios de familias que hablaban el náhuatl neotlaxcalteca en municipios de Nuevo León, principalmente en Guadalupe y Bustamante. Sin embargo, en este tiempo, el porcentaje de hablantes de idiomas nativos ya había disminuido al 17% en el país.

La pérdida de autonomía de los neotlaxcaltecas en Coahuila también llevó a la pérdida del náhuatl como idioma común en San Esteban de Nueva Tlaxcala y Parras de la Fuente. Don Cesáreo Reyes, un nahuatlato nativo de San Esteban, explicó que cuando estudió en la escuela del pueblo, fue ayudante de varios profesores que no hablaban náhuatl. Esto se debe a que estos profesores daban clases a estudiantes que no sabían español. Esto se suma a los testimonios que muestran que la castellanización ocurrió en el México independiente a través del sistema educativo, con el objetivo de borrar la identidad indígena.

En el extranjero, también creció el interés por el estudio del náhuatl gracias a autores como el lexicógrafo francés Rémi Simeón, que publicó el Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana en París en 1885. De 1883 a 1889, publicó diversos estudios y traducciones de los Anales o crónicas del novohispano Chimalpahin. En 1883, el arqueólogo Daniel Garrison Brinton publicó una edición de El Güegüense, una obra teatral anónima escrita originalmente en nahuañol (una mezcla de náhuatl de Nicaragua y español), con traducción al inglés. En 1897, Antonio Peñafiel publicó el Vocabulario gramático de la lengua náhuatl o azteca.

Además de estos, otros extranjeros que estudiaron la lengua fueron Johann Karl Eduard Buschmann y Eduard Georg Seler. Todos ellos publicaron textos nahuas con sus traducciones a idiomas como el inglés y el alemán. En México, destacan los nahuatlatos Antonio Peñafiel, Cecilio Robelo y Francisco del Paso y Troncoso. Este último, historiador mexicano, profesor de náhuatl y director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, redescubrió, publicó y dio a conocer muchos documentos y obras escritas en el idioma, como la Leyenda de los Soles.

En 1902, intelectuales como Justo Sierra Méndez propusieron que para integrar a los pueblos originarios a la sociedad nacional, era necesaria la enseñanza obligatoria en español. Justo Sierra afirmó que "siendo la sola lengua escolar, llegará a atrofiar y destruir los idiomas locales y así la unificación del habla nacional, vehículo inapreciable de la unificación social, será un hecho". Por otro lado, Francisco Belmar, un abogado y lingüista, fundó La Sociedad Indianista, que agrupó a lingüistas y antropólogos que estudiaron y lucharon por mantener las lenguas indígenas.

Época Contemporánea: Resurgimiento y Reconocimiento

Con la Revolución mexicana se desarrolló un renacer indigenista, valorando la cultura intelectual, especialmente la literatura oral, de los pueblos originarios en México. El náhuatl destacó por el interés en investigaciones lingüísticas. Sin embargo, el sistema educativo del siglo XX fue responsable del desplazamiento masivo de las lenguas indígenas. Cabe destacar que el revolucionario Emiliano Zapata, después de varios años combatiendo en la Revolución Mexicana, emitió dos manifiestos en náhuatl el 27 de abril de 1918.

En 1919, Manuel Gamio, considerado el padre de la antropología moderna de México, realizó una gran investigación, rescatando testimonios de la literatura oral del Valle de Teotihuacán, entre otras cosas, junto con el lingüista Pablo González Casanova. Además, se postuló que, para este tipo de trabajos, era indispensable conocer el náhuatl. Por otro lado, en el ámbito educativo, Gregorio Torres Quintero, autor de la Ley de Instrucción Rudimentaria, estaba en contra de usar una lengua local para enseñar español.

Ese mismo año, en un documento que los maestros debían llenar por orden del sistema educativo tlaxcalteca, se preguntó si se impartían clases de moral y civismo a los estudiantes. El profesor Andrés Lima contestó que sí, y que "como me encuentro en un lugar donde hablan el mexicano me veo obligado, para hacerme entender de hablar en su idioma". Como en Tlaxcala no había ninguna ley que prohibiera el uso del náhuatl en las escuelas, esto sucedía de hecho.

Durante la época posrevolucionaria, no hubo quejas de los políticos sobre la educación tlaxcalteca en náhuatl. De hecho, los profesores bilingües usaban la lengua habitualmente y eran solicitados por los pueblos. Aunque se preparaba a la gente para puestos con alfabetización en español, el uso del náhuatl continuó en la vida diaria.

En 1926, José Manuel Puig Casauranc inició un proyecto llamado Casa del estudiante indígena, con el objetivo de fomentar la conservación de la lengua hablada al mismo tiempo que se aprendía español. Más tarde, con Narciso Bassols en la Secretaría de Educación Pública, se empezó a desarrollar un enfoque en la educación rural. En 1929, con la creación de la SEP, se comenzó a promover el término "náhuatl" para referirse al idioma mexicano.

A partir de los años treinta, el náhuatl comenzó a ser valorado fonológicamente. Se buscó escribirlo y reglamentarlo basándose en sus propias características, lo que se conoce como "escritura moderna". Esta escritura comenzó a promoverse en la educación desde la segunda mitad del siglo XX, a diferencia de la forma de escribir el náhuatl usada en los textos clásicos, la "escritura tradicional". Solo hasta 1934, con el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, surgió un verdadero interés institucional por comprender y estudiar la cultura indígena. Se intentó revertir la tendencia de la incorporación forzada a la cultura nacional, lo que de hecho no pasó y la pérdida continuó hasta los años ochenta.

En 1936 se creó el Departamento de Asuntos Indígenas para apoyar a los pueblos rurales. Para alfabetizar a los pueblos, se contrataban jóvenes que supieran un poco de español y su lengua materna, el náhuatl. Se les daba un curso de medio año sobre docencia para establecer el español como lengua única al volver a sus comunidades. Varios años después, la SEP produjo ediciones de cartillas bilingües de alfabetización en náhuatl, maya, otomí y purépecha. Esto se hizo para enseñar a leer en el idioma indígena y alfabetizar en español.

La revista Tlalocan, fundada por R. H. Barlow, experto estadounidense en náhuatl, y George T. Smisor, comenzó a publicarse en 1943. Años después, Fernando Horcasitas, miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, asumió el cargo de editor junto con Ignacio Bernal. Al renunciar este último, Horcasitas solicitó el apoyo de Miguel León Portilla, con quien comenzó a editar la revista. Karen Dakin se unió varios años después.

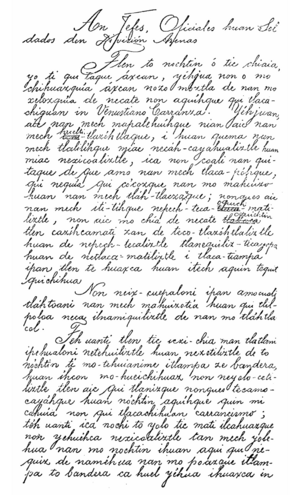

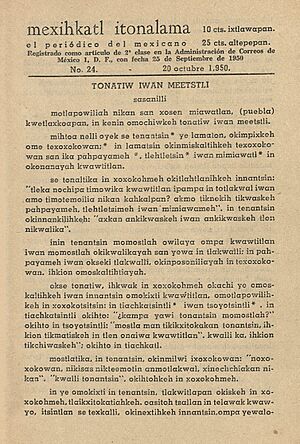

A principios de 1950, R. H. Barlow y Miguel Barrios Espinosa, un educador nahua, crearon el Mexihkatl Itonalama, un periódico en náhuatl que circuló por varios pueblos de los estados de México, Puebla y Morelos. En él también participó la famosa escritora nahua Luz Jiménez. En este periódico apareció por primera vez una ortografía moderna para escribir la lengua. De hecho, el primer número del periódico incluyó una sección sobre la escritura.

El Mexihkatl Itonalama publicó poemas, ensayos históricos, narraciones y hasta una edición de una comedia corta titulada Se Ixewayotl san ika se Ixpantilistli, escrita originalmente en el siglo XVII. La narración más conocida de este periódico se titula Tonatiw iwan meetstli, dictada a R. H. Barlow en 1949 por un nahua de Miahuatlán, Puebla, llamado Valentín Ramírez.

Un nuevo estudio y valoración de textos en náhuatl con un sentido humanista comenzó con Ángel María Garibay, un filólogo e historiador mexicano. Es autor de libros que han servido como referencia hasta la fecha, como Historia de la literatura náhuatl, Llave del náhuatl, Poesía náhuatl, Épica náhuatl y Panorama literario de los pueblos nahuas. También editó obras como la Historia general de las cosas de Nueva España de Sahagún y la Historia de las Indias de Nueva España de fray Diego Durán.

Cambios importantes ocurrieron desde mediados de la década de 1980. Aunque las políticas educativas en México se centraron en la castellanización de las comunidades indígenas, para enseñar solo español y desalentar el uso de las lenguas nativas, el resultado es que hoy en día muchos hablantes de náhuatl pueden escribir tanto su lengua como el español. Aun así, su tasa de alfabetización en español sigue siendo mucho menor que el promedio nacional.

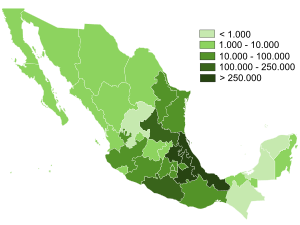

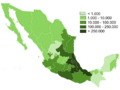

A pesar de la castellanización forzada, el náhuatl todavía lo hablan más de dos millones de personas, de las cuales alrededor del 10% son monolingües (solo hablan náhuatl). La supervivencia del náhuatl en general no está en peligro inminente, pero la supervivencia de ciertos dialectos sí lo está. Algunos ya se han extinguido en las últimas décadas del siglo XX. Hoy en día se habla principalmente en las zonas rurales por agricultores indígenas de bajos recursos. Según el INEGI, el 51% de los hablantes de náhuatl trabajan en la agricultura y 6 de cada 10 no reciben sueldo o ganan menos del salario mínimo.

En 1982, por iniciativa de la Organización de Profesionistas Indígenas Nahuas A. C. (OPINAC) y alumnos y lingüistas de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), se llegó a un acuerdo general en Pátzcuaro sobre la escritura. Se desarrolló una "ortografía práctica", que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha usado desde entonces para la educación bilingüe.

Un año después, Alonso López Mar, Hermenegildo Martínez y Delfino Hernández, maestros nahuas de La Huasteca, escribieron gramáticas de náhuatl en cuatro volúmenes titulados Nauatlajtolmelaualistli ("La forma correcta de la lengua náhuatl"). La edición de la SEP tuvo un tiraje de más de 25 mil ejemplares, lo que fue un gran paso para el florecimiento actual del idioma. Ese mismo año, Delfino Hernández recibió el primer premio en el Concurso de Cuento Náhuatl con el relato Xochitlahtoleh.

En Tlaxcala, durante esa década, los gobernadores se jactaron públicamente de que iban hacia el progreso porque, según ellos, ya no había hablantes de náhuatl en el estado. Si antes de 1910 el 80% de la población del estado hablaba náhuatl, hoy esa cifra está por debajo del 5%. Esto también indica que las instituciones tenían un criterio equivocado para considerar a una población indígena: la lengua. Así, la lengua se perdió en las siguientes generaciones, por lo que, en realidad, los habitantes de hoy son los descendientes de aquellos nahuas.

En 1985, Natalio Hernández, también conocido como José Antonio Xokoyotsij, intelectual y poeta nahua, fundó la Asociación de los Escritores en Lenguas Indígenas (AELI), entre otras instituciones. Escribió varias obras, quizás la más importante es el libro de poesía náhuatl Xochikoskatl. También publicó en varias revistas, como Estudios de Cultura Náhuatl.

La década de 1990 vio cambios importantes en las políticas del gobierno mexicano hacia los derechos indígenas y lingüísticos. La evolución de los acuerdos internacionales y las presiones internas llevaron a reformas legales y a la creación de organismos gubernamentales. Así, para 2001, el Instituto Nacional Indigenista desapareció para dar paso a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), creado en 2003, con responsabilidades para promover y proteger las lenguas indígenas.

En particular, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce todas las lenguas indígenas del país, incluyendo el náhuatl, como "idiomas nacionales". Da a los indígenas el derecho a usarlos en todos los ámbitos de la vida pública y privada. El artículo 11 garantiza el acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural. Esta ley dio origen al Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales en 2007. En 2008, el entonces alcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, apoyó el aprendizaje y la enseñanza del náhuatl para todos los empleados de la ciudad y los que trabajan en la administración pública local.

En 2016 se publicó el primer diccionario monolingüe náhuatl (en su variante huasteca) por el Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas (IDIEZ), una asociación civil fundada en 2002 en Zacatecas que promueve la revitalización, investigación y enseñanza del náhuatl, junto con la Universidad de Varsovia. El diccionario, titulado Tlahtolxitlauhcayotl, contiene 10,500 entradas y fue hecho por John Joseph Sullivan en coautoría con hablantes nativos.

A partir de 2018, lingüistas y maestros nahuas de 16 estados del país comenzaron a colaborar con el INALI para desarrollar una nueva ortografía llamada yankwiktlahkwilolli, pensada para ser la ortografía estándar del náhuatl. La escritura moderna se usa mucho más en las variantes modernas que en la variante virreinal, ya que los textos y obras literarias de esa época solían usar la escritura tradicional.

En los últimos años, el idioma ha ganado popularidad. Esto ha llevado a un aumento de contenido en internet en náhuatl y a la traducción de sitios web como Wikipedia, aplicaciones como Telegram Messenger y juegos como Minecraft al náhuatl. Además, hay estaciones de radio que transmiten en náhuatl en los cinco estados de México con más hablantes. Por la migración, también se han establecido comunidades de hablantes de náhuatl en Estados Unidos.

Hoy, gracias al IDIEZ, los académicos indígenas pueden estudiar códices prehispánicos y textos en náhuatl de la época virreinal, algo que el sistema educativo mexicano les había negado. La institución también ha trabajado en la creación de materiales y planes de estudio para una maestría monolingüe sobre civilización nahua en la Universidad Autónoma de Zacatecas. La Universidad Veracruzana también ofrece una maestría monolingüe en lengua y cultura náhuatl. Además, varias universidades en Estados Unidos ofrecen clases de náhuatl.

En 2020, la cámara de diputados aprobó un decreto que reconoce como lenguas oficiales al español, al náhuatl y a las demás lenguas indígenas, las cuales tendrían la misma validez legal. Un año después, el Senado de la República aprobó la reforma del artículo 2 de la Constitución mexicana, reconociendo el español, el náhuatl, el maya, el mixteco y otras 65 lenguas como oficiales a nivel nacional.

La Organización del Pueblo Indígena Nahua de Honduras (OPINAH) comenzó en 2022 un proceso para recuperar el náhuatl y enseñarlo en escuelas interculturales bilingües para las comunidades nahuas de cuatro municipios en el departamento de Olancho. Uno de los objetivos es formar a docentes, jóvenes y líderes nahuas en la lengua.

Desde el inicio del Decenio Internacional de Lenguas Indígenas (DILI 2022-2032), se están implementando políticas para expandir los idiomas nacionales en la educación, espacios públicos y medios de comunicación. La presencia del náhuatl en los medios está creciendo, como se vio en su inclusión en las transmisiones en vivo de la Copa Mundial de Fútbol de 2022. En 2023, el estado de Morelos estableció la enseñanza obligatoria del idioma en todas sus escuelas. En 2024, los debates presidenciales de México se transmitieron con traducción en vivo a náhuatl, maya y tsotsil.

Formas Históricas Principales del Náhuatl

Paleonahua: Características Antiguas

Las características que distinguen a las variantes paleonahuas son:

- Mantiene el sonido [t]. Por ejemplo:

- Paleonahua /siwat/ ('mujer') → Neonahua /sowatl/ (comparar con pipil siwat).

- Usa la vocal cerrada [u]. Por ejemplo:

- Paleonahua /ukwilin/ ('gusano') → Neonahua /okwilin/ (comparar con pochuteco ugꞌlóm).

- Mantiene el sonido [a]. Por ejemplo:

- Paleonahua /ahakat/ ('viento') → Neonahua /yehyekatl/ (comparar con pipil ejekat).

- Usa tres terminaciones para el singular (absolutivo): /-t/, /-ti/ e /-in/. Ejemplos:

- Paleonahua /nalwat/ ('raíz') → Neonahua /nelwatl/.

- Paleonahua /tixti/ ('masa') → Neonahua /textli/.

- Paleonahua /ahsilin/ ('liendre') → Neonahua /ahselin/.

- Usa el plural /-mih/. Ejemplo:

- Paleonahua /masat/ ('venado') > /masamih/ ('venados') → Neonahua /masatl/ > /mamasah/.

- El sufijo plural no reemplaza la terminación /-in/. Ejemplo:

- Paleonahua /tuchin/ ('conejo') > /tuchinmih/ ('conejos') → Neonahua /tochin/ > /totochtin/.

- Usa el sufijo de pasado /-ki/ en la segunda conjugación. Ejemplo:

- Paleonahua /kikuhki/ ('lo compró') → Neonahua /okikow/.

- Usa el sufijo de agente /-ket/. Ejemplo:

- Paleonahua /yahket/ ('peregrino') → Neonahua /yawki/.

- Paleonahua /temachtihket/ ('maestro') → Neonahua /temachtihki/.

Neonahua: Características Innovadoras

Las características que distinguen a las variantes neonahuas son:

- Desarrollo del sonido [t͡ɬ] (posible influencia del totonaco). Ejemplo:

- Paleonahua /uhti/ ('camino') → Neonahua /ohtli/ (comparar con pipil ujti).

- Usa la vocal semicerrada [o]. Ejemplo:

- Paleonahua /ulut/ ('olote') → Neonahua /olotl/ (comparar con pipil ulut).

- Desarrollo de una "y-" al inicio delante de [e]. Ejemplo:

- Paleonahua /epat/ ('zorrillo') → Neonahua /yepatl/.

- Usa cuatro terminaciones para el singular (absolutivo): /-tl/, /-tli/, /-li/ e /-in/. Ejemplos:

- Paleonahua /atimit/ ('piojo') → Neonahua /atemitl/.

- Paleonahua /nekti/ ('miel') → Neonahua /nekwtli/.

- Paleonahua /takwal/ ('comida') → Neonahua /tlakwalli/.

- Paleonahua /tuchin/ ('conejo') → Neonahua /tochin/.

- Usa los plurales /-meh/ y /-tin/; pierde la terminación /-in/ en plural. Ejemplos:

- Paleonahua /masat/ ('venado') > /masamih/ ('venados') → Neonahua /masatl/ > /masameh/.

- Paleonahua /tuchin/ ('conejo') > /tuchinmih/ ('conejos') → Neonahua /tochin/ > /tochtin/.

- Desarrollo del prefijo /o-/ en pasado y pérdida de /-ki/. Ejemplo:

- Paleonahua /kipuhki/ ('lo contó') → Neonahua /okipow/.

- Tendencia a unir vocales en diferentes sílabas. Ejemplos:

- Paleonahua /nuuhwi/ ('mi camino') → Neonahua /nohwi/.

- Paleonahua /nuiknih/ ('mi hermano') → Neonahua /nokniw/.

Ejemplos de Textos Históricos en Náhuatl

Náhuatl Antiguo

Un canto atribuido a Nezahualcóyotl, texto del siglo XVI.

Niquittoa Nineçahualcoyotl

cuix oc nelli nemohua in tlalticpac.

Annochipa tlalticpac

çan achica ye nican.

Tel ca chalchihuitl no xamani,

no teocuitlatl in tlapani,

no quetzalli poztequi,

annochipa tlalticpac

çan achica ye nican.Yo, Nezahualcóyotl, digo:

¿Acaso de verdad se vive en la Tierra?

No para siempre en la Tierra,

solo un poco aquí.

Aunque el jade se rompa,

aunque el oro se quiebre,

aunque la pluma de quetzal se desgarre,

no para siempre en la Tierra,

solo un poco aquí.

Náhuatl Virreinal

Un tocotín de Sor Juana Inés de la Cruz, del año 1676.

Tla ya timohuica,

totlazo Zuapilli,

maca ammo, Tonantzin,

titechmoilcahuiliz.

Ma nel in Ilhuicac

huel timomaquitiz,

¿amo nozo quenman

timotlalnamictiz?Si ya te vas,

nuestra amada Señora,

no, Madre nuestra,

nos olvides.

Aunque en el Cielo

bien te salves,

¿acaso alguna vez

te acordarás de nosotros?

Primer diálogo de Invención de la Santa Cruz, obra teatral del tlaxcalteca Manuel de los Santos y Salazar, de 1714.

Otlatocayotlé, quexquich yc tinechacomana quexquich yc tinechpatzmictia: o in titlatocacozticteocuitlaycpacxochitl, amo yxquich moxiuhyo moxochio yn quexquich ahhuatl cemicac quitolinitica yn noyollo netequipacholiztica; neacomanaliztica; yn pani tineci, cenca ti yectli ynic tipepetlaca timotimalohua, auh ytzintlan in moxiuhyo catqui in chichic yn tetelquic, yn huapahuac.¡Oh, realeza, cuánto me atormentas, cuánto me oprimes! Oh, flor de oro preciosa, no es toda tu hoja y tu flor lo que la espina siempre atormenta mi corazón con preocupación y tormento; por fuera te ves muy hermosa, brillas y te engrandeces, pero debajo de tu hoja está lo amargo, lo áspero, lo duro.

Náhuatl Moderno

Un fragmento del manifiesto escrito por el revolucionario morelense Emiliano Zapata en 1918.

Axcan cuan nonques tlalticpacchanéhque de non altepeme tlami quitzetzeloa neca tliltic amo cuali nemiliz Carrancista, noyolo pahpaqui ihuan itech nin mahuiztica, intoca netehuiloanime-tlatzintlaneca, ihuan nanmechtitlanilia ze páhpaquilizticatlápaloli ihuan ica nochi noyolo niquinyolehua nonques altepeme aquihque cate qui chihuazque netehuiliztle ipampa meláhqui tlanahuatil ihuan amo nen motenecahuilia quitlahtlaczazque in anmocualinemiliz.Ahora que los habitantes de esos pueblos están terminando de sacudirse esa negra y mala vida Carrancista, mi corazón se alegra y me siento orgulloso de ellos, que son guerreros del pueblo, y les envío un saludo de alegría y con todo mi corazón los animo a esos pueblos que van a luchar por la verdadera ley y no en vano se comprometen a defender su buena vida.

Extracto de un cuento narrado por Luz Jiménez, en náhuatl del centro alto, del año 1949.

lnin mikkailwitl tēnonotsalo wan tla miek tlakatl amo moneltoka tlen kihtosneki mikkailwitl. Achtokopa in nenonotsaloyah ihkwak tokoltsitsiwan, mach oyeya se telpokatl tlatsihki wan itahtsin yomomikilih; wan nantsintli okichokilihtinemiya itelpoch ika ohtlika panpa okisaya.Este Día de Muertos se cuenta y mucha gente no cree lo que significa el Día de Muertos. Antes se contaba que cuando nuestros abuelos, había un joven perezoso y su padre ya había muerto; y su madre andaba llorando a su hijo por el camino porque salía.

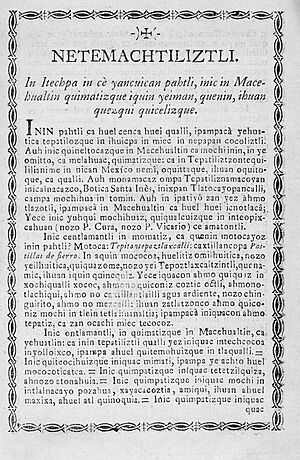

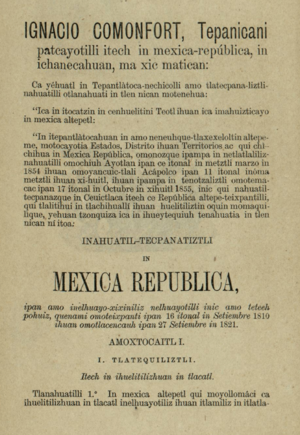

Galería de imágenes

-

Vista de la ciudad de Teotihuacán.

-

Vista de la ciudad de Tollan-Xicocotitlan.

-

Extensión del territorio controlado por los tepanecas.

-

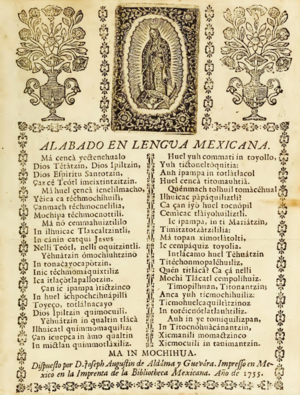

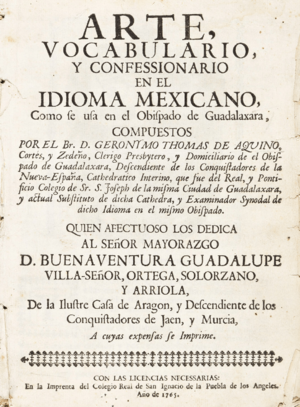

Portada del Vocabulario de fray Alonso de Molina.

-

Libro XI del Códice Florentino.

-

Página del Libro IV del Códice Florentino.

-

Instrucción para el buen uso de las pastillas de hierro, publicado por el médico José Ignacio Bartolache en 1774.

-

Bando en náhuatl del traspaso de poderes del virrey Miguel José de Azanza a Félix Berenguer de Marquina.

-

Bando en náhuatl del traspaso de poderes del virrey Félix Berenguer de Marquina a José de Iturrigaray de 1803.

-

Constitución Mexicana de 1857 en náhuatl.

-

Manifiesto de Emiliano Zapata en náhuatl emitido durante la Revolución mexicana.

Véase también

- Variantes del náhuatl

- Náhuatl clásico

- Mexicano de la Huasteca

- Mexicano de Guerrero

- Náhuatl central de Veracruz

- Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla

- Mexicano de Morelos

- Náhuatl de Guatemala

- Escritura mexica

- Ortografía náhuatl

- Gramática del náhuatl

- Arte de la lengua mexicana

- Literatura en náhuatl

- Poesía náhuatl

- Historia general de las cosas de Nueva España

- Idioma náhuat

- Idioma pochuteco

- Lenguas de México

- Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

- Instituto de Docencia e Investigación Etnológica