Juan Diego Cuauhtlatoatzin para niños

Datos para niños Juan Diego Cuauhtlatoatzin |

||

|---|---|---|

Pintura de San Juan Diego por Miguel Cabrera.

|

||

| Información personal | ||

| Nacimiento | 1474 Cuauhtitlán, Tenochtitlan, Imperio Mexica (hoy Estado de México, México) |

|

| Fallecimiento | 30 de mayo de 1548 Tepeyac, Virreinato de Nueva España (hoy Ciudad de México, México) |

|

| Religión | Iglesia católica | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | Campesino | |

| Información religiosa | ||

| Beatificación | 6 de mayo de 1990 por el papa Juan Pablo II | |

| Canonización | 31 de julio de 2002 por el papa Juan Pablo II | |

| Festividad | 9 de diciembre | |

| Atributos | Tilma | |

| Venerado en | Iglesia católica | |

| Patronazgo | Pueblos indígenas | |

Juan Diego Cuauhtlatoatzin (nacido en Cuautitlán en 1474 y fallecido en Tepeyac el 30 de mayo de 1548) fue un campesino de origen chichimeca. Según la tradición católica, él fue el indígena de la Nueva España que vio a la Virgen de Guadalupe en 1531.

Fue declarado beato en 1990 y santo en 2002. Ambos reconocimientos fueron hechos por el papa Juan Pablo II. Juan Diego es el primer santo indígena de América y el tercer santo de México.

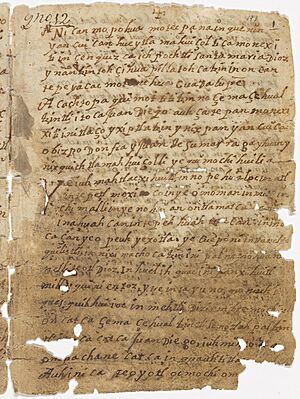

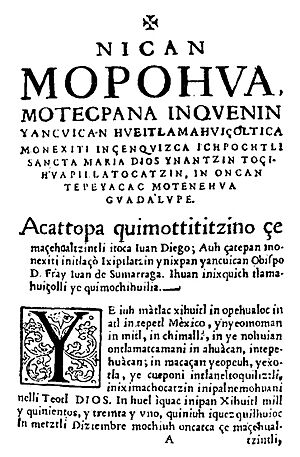

La primera vez que se menciona a Juan Diego es en el Nican mopohua, un texto de 1556. Se cree que fue escrito por Antonio Valeriano de Azcapotzalco, un indígena educado en conventos. Este texto se incluyó en el libro Huei tlamahuiçoltica, publicado en 1649 por Luis Lasso de la Vega. Juan Diego también aparece en el Códice Escalada.

Contenido

Biografía de Juan Diego

Sus primeros años y su vida

Según lo que escribió Luis Lasso, Juan Diego nació en 1474 en el barrio de Tlayácac, en la ciudad de Cuautitlán. Esta ciudad formaba parte del reino de Texcoco.

Fue criado por su tío Juan Bernardino porque sus padres habían fallecido. Juan Diego se casó y tuvo una familia. Cuando era adulto, se interesó por las enseñanzas de los padres franciscanos que llegaron a México en 1524. Él y su esposa, María Lucía, fueron bautizados por estos misioneros alrededor de 1524.

Juan Diego era un hombre de mucha fe y vivía de acuerdo con sus creencias. Asistía a misa y estudiaba el catecismo con regularidad. Hay una pintura antigua, de autor desconocido, que muestra su matrimonio. Esta pintura se encuentra en una capilla construida cerca de la casa donde vivió Juan Diego.

Los frailes franciscanos y agustinos de Tlatelolco lo consideraban una persona muy devota. Juan Diego hacía un gran esfuerzo cada semana para ir a la "doctrina", un lugar donde se celebraba misa y se enseñaba la religión. Salía muy temprano de su casa en Tlayácac, Cuautitlán, y caminaba hasta el Tepeyac.

Después de que su esposa, María Lucía, falleciera en 1529, Juan Diego se mudó para vivir cerca de su tío en Tulpetlac.

Las apariciones de la Virgen

Según la tradición y los escritos de Luis Lasso de la Vega, en 1531, diez años después de la conquista de Tenochtitlan, ocurrió algo especial. El sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego tenía 57 años, escuchó un canto en el Tepeyac. Era el canto de un ave llamada tzinitzcan, que anunciaba la aparición de la Virgen de Guadalupe.

La Virgen se le apareció cuatro veces entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. Ella le pidió que le dijera al obispo de ese entonces, fray Juan de Zumárraga, que quería que se construyera un templo en ese lugar. La Virgen de Guadalupe le pidió a Juan Diego que cortara unas rosas que habían florecido misteriosamente en la cima del cerro, a pesar de ser invierno. Debía llevarlas al obispo Zumárraga en su ayate (una especie de capa).

La historia cuenta que cuando Juan Diego le mostró al obispo las hermosas flores, la imagen de la Virgen apareció de forma milagrosa impresa en su ayate. Los españoles la llamaron más tarde Guadalupe. El obispo ordenó la construcción de una pequeña iglesia. Juan Diego Cuauhtlatoatzin vivió allí el resto de su vida, cuidando el ayate en lo que hoy es la capilla de los indígenas.

Sus últimos años

Juan Diego dejó su hogar y sus pertenencias. Con el permiso del Obispo, se fue a vivir en una casa sencilla junto al templo de la "Señora del Cielo". Allí se dedicó a recibir a los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio y a mantener limpia la capilla.

Su esposa había fallecido en 1529. Su tío Juan Bernardino murió en 1544 a los 88 años. Juan Diego falleció en la Ciudad de México el 30 de mayo de 1548, a la edad de 74 años. Murió con una gran reputación de santidad.

Reconocimiento como santo

Juan Diego fue declarado beato el 6 de mayo de 1990. Esto ocurrió en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, durante la segunda visita del papa Juan Pablo II a México. Finalmente, fue declarado santo en 2002 por el mismo Juan Pablo II. La Iglesia católica celebra su festividad el 9 de diciembre.

¿Qué significa el nombre Cuauhtlatoatzin?

Una traducción más precisa de Cuauhtlatoatzin sería "el que habla como águila". La palabra Cuauhtlahtoa (que significa "hablar como águila" o "él habla como águila") se traduce de forma más exacta como "el que habla como águila".

En el idioma náhuatl del siglo XVI, cuando se combinan un sustantivo (como cuauhtli, que significa "águila") y un verbo (como tlahtoa, que significa "hablar"), se describe cómo se realiza una acción. Por ejemplo, pitzonemi significa "andar sucio", que literalmente es "vivir como cerdo".

Además, la forma verbal cuauhtlahtoa también puede interpretarse de manera figurada como "ejercer un gobierno militar". Como nombre propio, Cuauhtlahtoa fue el nombre del tercer rey de Tlatelolco. La forma de respeto es Cuauhtlahtoatzin.

Documentos históricos sobre Juan Diego

La Iglesia católica reconoce varios documentos importantes relacionados con San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.

Documentos históricos de origen mestizo

- El Códice Escalada (también conocido como Códice 1548). Este documento fue descubierto en 1995 y es del siglo XVI. Contiene el nombre y la fecha de la muerte de Cuauhtlatoatzin, así como el año en que la Virgen María se le apareció. También muestra una o dos apariciones de la Virgen con la figura de Juan Diego. Incluye el glifo de Antonio Valeriano y la firma de Fray Bernardino de Sahagún.

- El Códice florentino. Fue escrito por Bernardino de Sahagún (1499-1590). En esta obra, el autor expresa su preocupación por el culto en el Tepeyac y el uso del nombre Tonantzin para referirse a la Virgen de Guadalupe.

- El Inin Huei Tlamahuiçoltica. Es un texto escrito en náhuatl que significa "el gran acontecimiento" o "la gran maravilla". Fue publicado en 1649 por Luis Lasso de la Vega. Es una combinación de dos escritos: el Nican mopohua de Antonio Valeriano y el Nican motecpana de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl.

- El Inin Huey Tlamahuizoltin (también llamado La relación primitiva). Es un texto náhuatl escrito alrededor de 1580. Se cree que su autor fue el padre Juan González, quien, según la tradición, fue intérprete entre el obispo Zumárraga y Juan Diego.

- El Mapa de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. Este mapa, creado por Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, muestra la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego.

- El Nican motecpana. Es un texto náhuatl escrito en 1590 por Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1570-1649). Este documento complementa al Nican mopohua y da mucha información sobre Juan Diego Cuauhtlatoatzin, su esposa María Lucía y su tío Juan Bernardino. También narra 14 milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe.

- El Testamento de Francisco Verdugo Quetzalmamalitzin. Aunque no menciona directamente a Juan Diego, este testamento de 1563 confirma que el autor era devoto de la Virgen de Guadalupe.

Documentos históricos españoles

Existen varios documentos escritos por personas españolas de esa época:

- 1554: El testimonio de Francisco Cervantes de Salazar en su obra Tres diálogos latinos. Describe los alrededores de la Ciudad de México y menciona una iglesia en Tepeaquilla (Tepeyac).

- 1556: Las Informaciones. Tratan sobre una discusión entre el arzobispo de México, fray Alonso de Montufar (quien apoyaba el culto a la Virgen de Guadalupe), y el franciscano fray Francisco de Bustamante (quien no lo hacía).

- 1560: El Testimonio de Andrés de Tapia. En este documento, Tapia habla claramente de cómo la imagen de Santa María de Guadalupe se imprimió en el ayate de Juan Diego.

- 1562: El Mapa de Uppsala. Este pergamino muestra un mapa de la Ciudad de México y sus alrededores entre 1556 y 1562, y claramente indica la existencia de una iglesia en el Tepeyac.

- 1568: El Testimonio del pirata inglés Miles Philips. Él describe el Tepeyac como un lugar donde los españoles construyeron una iglesia dedicada a la Virgen, a la que llaman Nuestra Señora de Guadalupe. Menciona que la gente va a ofrecer y rezar allí, y que la Virgen de Guadalupe hace muchos milagros.

- 1568 y 1569: Las Actas de Cabildo. Estos documentos de la Catedral de México mencionan que los canónigos podían ir a la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. En 1569, se acordó sancionar a quienes se ausentaran sin permiso.

- 1570: La Descripción del Arzobispado de México. Escrita por el P. Antonio Freire, capellán de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. Este testimonio es importante porque habla de la existencia de la ermita y de su culto.

- 1575: Las Pretensiones de los jerónimos de Extremadura en España. Querían que la Guadalupe de México dependiera de la de Extremadura por razones económicas. El virrey Martín Enríquez le negó esta petición al rey Felipe II, explicando que la Guadalupe de México no tenía relación con la de España.

- 1576: El arzobispo Pedro Moya Contreras y la petición de indulgencias a Roma. Moya de Contreras pidió al papa Gregorio XIII indulgencias especiales para el Santuario de Guadalupe.

- 1568: El Testimonio de Bernal Díaz del Castillo. Él atribuye el éxito de los conquistadores a "la gracia de la Virgen de Guadalupe" y habla de los milagros del Tepeyac en su Historia verdadera de la conquista de Nueva España.

Otros documentos españoles incluyen testamentos y donaciones a favor de Nuestra Señora de Guadalupe en Tepeaquilla (Tepeyac) entre 1537 y 1580.

Documentos históricos indígenas

Algunos de estos documentos son:

- El Nican mopohua. Es un texto en náhuatl, la lengua azteca, escrito alrededor de 1545 por Antonio Valeriano. Fue publicado en 1649 por Luis Lasso de la Vega y traducido al español en 1925. Es uno de los primeros textos literarios en náhuatl.

- Los Anales antiguos de México y sus contornos. La mayoría de los originales se han perdido, pero existe una compilación de copias y traducciones. Algunos de estos documentos mencionan el evento guadalupano.

- Los Anales de Chimalpahin o Relaciones de Chalco Amaquemecan. Séptima relación. Escrito por Domingo Francisco de San Antón Muñoz Chimalpahin Quatehuanitzin entre 1606 y 1631. La séptima relación contiene la aparición de la Virgen de Guadalupe.

- Los Anales coloniales de Tlatelolco y México. Escritos por un autor desconocido en la primera mitad del siglo XVII. Un pasaje menciona: "1631. En el año 11 Casa fue cuando hubo eclipse de sol a las tres horas. Pronto salió otra vez, no duró mucho. Y fue cuando se trajo acá a la Gran Señora del Tepeyac, Nuestra Señora de Guadalupe".

- Los Anales del Indio Juan Bautista o Diario de Juan Bautista. Es un diario personal de un indígena llamado Juan Bautista que narra eventos entre 1528 y 1586. Se refiere a la aparición de la Virgen en el Tepeyac, que el autor sitúa alrededor de 1555.

- Los Anales de México y sus alrededores o Anónimo A. Abarca los años de 1546 a 1625. Un pasaje dice: "1556, 12 Pedernal. Bajó [descendió hacia acá] la noble señora a Tepeyácac; fue también cuando humeó una estrella".

- Los Anales de Puebla y Tlaxcala o Códice Gómez de Orozco. Ofrece información sobre hechos históricos entre 1519 y 1720. Menciona: "1510 […] En este año vino Presi[dente] (de la II Audiencia) de nuevo a gobernar en México; también este año se dignó aparecer nuestra amada Madre de Guadalupe, se dignó aparecerle a un indito de nombre Juan Diego".

- Los Anales de Puebla y Tlaxcala o Anales de los sabios tlaxcaltecas. Un pasaje dice: "Año de 1531. Los cristianos allanaron Cuetlaxcoapan, Ciudad de los Ángeles. En este mismo año se dignó aparecer a Juan Diego Nuestra Preciosa Señora de Guadalupe de México". Otro pasaje menciona: "Año de 1548. Murió dignamente Juan Diego, a quien se le apareció la preciosa Señora de Guadalupe de México".

- Los Anales de Tlatelolco y México. Un texto menciona: "1530. En este año vino el presidente (de la II Audiencia) recientemente a gobernar a México. En este mismo año vino recientemente el gobernante sacerdote obispo, su reverendo nombre Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. Entonces se dignó aparecer nuestra preciosa madrecita de Guadalupe".

- Los Anales de Tlatelolco y México o Anales de Juan Miguel. Un texto destaca: "1631. Aquí en este año se trajo la amada reina de Guadalupe Tepeyácac".

- Los Anales de México y sus alrededores o Anónimo B. Un texto importante señala: "1510 Año Pedernal. Aquí en este año vino nuevamente el Presi[dente] aquí a gobernar en México y también se dignó aparecerse nuestra Preciosa Madrecita de Guadalupe, allá en México se dignó aparecer a un indito de nombre Juan Diego".

- El Añalejo de Bartolache o Manuscrito de la Universidad. Un fragmento autentificado señala: "Año caña 1531. Los castellanos asentaron [fundaron] Cuetlaxcoapan, Ciudad de los Ángeles, y se dignó aparecer a Juan Diego la preciosa Señora de Guadalupe de México [donde] se nombre Tepeyac". También menciona: "Año técpatl, 1548. Murió dignamente Juan Diego [a quien] se dignó aparecer la amada Señora de Guadalupe de México. Granizó en el cerro blanco".

- Los Ms. cantares mexicanos, fols. 26 v.-27 v.: Teponaxcuícatl o Cantar del Atabal. Reúne un grupo de materiales y poemas.

- El Códice en Cruz. Un documento histórico de 1553 y 1569. En la lámina 17, figura 4, que se refiere a 1531, se muestra el cometa Halley.

- El Códice Techialoyan (710) o Códice de Santa María Calacohuayan. Este códice del siglo XVIII contiene una imagen que podría ser la Virgen de Guadalupe.

- El Códice Telleriano Remensis. Pintado alrededor de 1562 o 1563. Confirma la aparición de un cometa en 1531, que coincide con la fecha de la aparición de la Virgen.

- El Códice de Tetlapalco o Códice Brooklyn. Contiene anales histórico-genealógicos. En su parte superior, se pinta una imagen mariana muy parecida a la Virgen de Guadalupe, con colores y detalles idénticos a la imagen del Tepeyac. La Virgen aparece frente al círculo que corresponde al año 1531.

- El Códice Vaticano A o Códice Vaticano 3738. Pintado entre 1563 y 1570. Confirma la aparición de un cometa (el Halley) en 1531.

- Las Noticias curiosas de Gómez Orozco.

- El Testamento de Cuauhtitlan 1559. Menciona a Juan Diego, su matrimonio y la muerte de su esposa. Luego dice: "A los cuantos días después se verificó una cosa prodigiosa allá en Tepeyácac, pues en él (Juan Diego) se descubrió o apareció la hermosa Señora Nuestra Santa María, cuya imagen vimos allí en Guadalupe, la que nos pertenece a nosotros los de esta ciudad de Cuautitlán".

- La Tira de Tepechpal. Narra eventos importantes entre 1298 y 1596. Cita el año 13-Caña (1531), que corresponde a la aparición guadalupana.

Otros documentos históricos

- Las Informaciones jurídicas de 1666. Se hicieron para pedir a la Iglesia de Roma una Misa especial y un oficio divino propio para las apariciones guadalupanas. También se pidió que el 12 de diciembre fuera un día de precepto para conmemorar las apariciones.

- Estas informaciones se basaron en testimonios de 7 pintores, 3 expertos médicos y 20 testigos. 8 de estos testigos eran indígenas de edad avanzada, hijos o nietos de personas que tuvieron contacto directo con Juan Diego. En 1754, la Congregación de Ritos confirmó el valor de las apariciones y concedió la celebración de misa y oficio propios para la fiesta de Guadalupe el 12 de diciembre.

- En el siglo XVII, se publicaron varias Historias de las apariciones de Guadalupe por Miguel Sánchez (1648), Luis de Becerra Tanco (1675), Francisco de Florencia S. J. (1688) y Carlos de Sigüenza y Góngora (1688).

Según el análisis de comisiones históricas de la iglesia, todas estas fuentes coinciden en lo esencial:

- Al principio de la presencia española en México, en el Tepeyac, se construyó una ermita dedicada a la Virgen María bajo el nombre de Guadalupe. Esta Guadalupe no tiene relación con la de España, solo comparten el nombre.

- La ermita de Guadalupe se convirtió rápidamente en un lugar muy importante para la devoción. Fue un símbolo de una nueva historia religiosa y de encuentro entre dos culturas.

- Alrededor de la ermita, la devoción creció mucho, tanto entre los indígenas como entre los españoles y mestizos. Nadie pudo detener este crecimiento. Esta devoción se convirtió en un punto de unión para todos, reconociendo en María a la "Madre de Aquel por quien se vive".

- Las fuentes indígenas hablan muy pronto de las apariciones y mencionan claramente a Juan Diego. Las fuentes españolas tardan más en mencionarlo, pero resaltan la importancia de la Virgen María.

- La tradición oral entre los indígenas es muy importante.

- Las fuentes orales, escritas, artísticas y arqueológicas muestran cómo la devoción a la Virgen de Guadalupe creció. Con ella, también creció la veneración popular a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, a quien se considera el "embajador de la Virgen María".

- En los lugares relacionados con la vida de Juan Diego, los indígenas han mantenido viva su memoria desde el siglo XVI. Se construyó una iglesia en el lugar donde se decía que estaba su casa natal. Las excavaciones arqueológicas han confirmado la existencia de una casa indígena de finales del siglo XV o principios del XVI en esa zona.

- Al principio, los franciscanos no estaban muy de acuerdo con el culto a la Virgen de Guadalupe. Esto se debe a su forma de evangelizar y a su temor de que se mezclaran las creencias.

- El documento llamado Informaciones de 1666 es muy confiable. Contiene mucha información sobre el evento guadalupano y sobre Juan Diego, transmitida por la tradición oral de los testigos indígenas.

Juan Diego en la cultura popular

Cine

- 1917: El milagro del Tepeyac; México

- 1918: La Virgen de Guadalupe (cortometraje documental); México

- 1926: El milagro de la Guadalupana o Milagros de la Guadalupana (México)

- 1931: Alma de América (México)

- 1939: La reina de México (mediometraje); México

- 1942: La virgen morena (México)

- 1942: La virgen que forjó una patria (México)

- 1959: Las rosas del milagro (México)

- 1976: La Virgen de Guadalupe (México)

- 1987: El pueblo mexicano que camina (documental); México

- 2006: Guadalupe (México y España)

- 2015: Guadalupe: the miracle and the message o Guadalupe: el milagro y el mensaje (mediometraje documental); Estados Unidos

- 2021: Tepeyac, la película (animación); México y España

Televisión

- 1975: El milagro de vivir (telenovela) dirigida por Ernesto Alonso; México

- 1982: El gran acontecimiento, Nican mopohua (mediometraje animado), México

- 1997: Los enigmas de Guadalupe (video documental); México

- 2001: Juan Diego messenger of Guadalupe (video animado); Estados Unidos

- 2002: La Virgen de Guadalupe (serie de televisión); México

- 2002: Virgen de Guadalupe, entre la fe y la razón (mediometraje de televisión); México

- 2004: El misterio de la Virgen de Guadalupe (documental de televisión); México

- 2010: 1531, la historia que aún no termina (documental de televisión); México

- 2015: Juan Diego, el indio de Guadalupe (película de televisión); México

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Juan Diego Facts for Kids

En inglés: Juan Diego Facts for Kids