Historia de la Gran Vía para niños

La Gran Vía es una avenida muy importante en Madrid, cuya historia comenzó a principios del siglo XX. Fue inaugurada el 4 de abril de 1910 por el rey Alfonso XIII, lo que significa que tiene más de cien años de vida. La idea de construir una "vía ancha", elegante y atractiva, surgió mucho antes, en 1862, después de una gran reforma en la Puerta del Sol.

Al principio, se quería construir la Gran Vía para reducir el tráfico en el centro histórico de la ciudad, en calles como Caballero de Gracia y Montera. Sin embargo, estas ideas se olvidaron por un tiempo y no se retomaron hasta principios del siglo XX, cuando las condiciones legales y sociales fueron más favorables. La Gran Vía se creó con la intención de ser un lugar emblemático, una avenida que mostrara cómo Madrid pasaba de ser una ciudad antigua a una metrópoli moderna. También serviría como una vía de comunicación que conectara los barrios del este con los del oeste de la ciudad.

La construcción de la Gran Vía fue un proyecto enorme. Fue necesario demoler casi trescientas casas y quince calles desaparecieron por completo. Se levantaron nueve mil metros de aceras y se colocaron veintinueve mil metros de adoquines, además de mover muchas tuberías y canalizaciones subterráneas. El primer tramo, que llegaba hasta la Red de San Luis, tardó casi cinco años en terminarse. Luego, en 1917, se empezó el segundo tramo hasta la plaza de Callao, que también duró otros cinco años. El tercer tramo, que va desde 1922 hasta la plaza de España, se terminó en 1930. En total, se necesitaron más de cuarenta años para completar los 1306 metros de la avenida.

Durante su construcción, la Gran Vía fue testigo de muchos cambios sociales, políticos y arquitectónicos en la historia de España. Mientras se demolían algunas partes, se construían otras al mismo tiempo. En esa época, la arquitectura ecléctica era muy popular. También surgieron nuevas formas de entretenimiento como el cine, nuevos hábitos de consumo con los centros comerciales y nuevos medios de transporte como el metro. Todo esto hizo que la Gran Vía no tuviera un "estilo único", sino que mostrara una evolución de estilos y funciones desde el primer hasta el último tramo.

A lo largo de su historia, la avenida tuvo varios nombres, a veces diferentes según el tramo. No fue hasta 1980 que recibió oficialmente el nombre unificado de "Gran Vía", aunque la gente ya la llamaba así desde los años 60. La Gran Vía unificada mide 1306 metros. Su importancia creció mucho después de la construcción de los primeros tramos, atrayendo muchos lugares de ocio como cines, teatros y, hoy en día, musicales. En los años 30, la gran cantidad de cines le valió el apodo de "mini-Broadway" o "Quinta Avenida". Su ubicación central y su papel como vía de tránsito en Madrid hicieron que los hoteles fueran muy importantes desde sus inicios.

Contenido

- ¿Cómo Nació la Gran Vía?

- Preparación, Expropiaciones y Demoliciones

- La Construcción de los Tres Tramos

- La Gran Vía en Tiempos de Cambio

- La Gran Vía Unificada

- La Gran Vía de los Cines

- La Gran Vía en el Siglo XXI

- Galería de imágenes

- Véase también

- Biografía

¿Cómo Nació la Gran Vía?

Madrid a Finales del Siglo XIX

El constante crecimiento de la población en Madrid a mediados del siglo XIX afectaba mucho al centro de la ciudad. Hubo muchas propuestas para remodelarla. Una de las primeras fue de Mesonero Romanos en 1846, quien sugirió una "regularización y aprovechamiento interior" para acomodar el crecimiento de la ciudad. Esta idea sirvió de base para otras propuestas posteriores.

A partir de 1857, el crecimiento de la población en el centro se resolvió acomodando a los nuevos habitantes en las casas ya existentes, un fenómeno que el periodista Larra llamó expansión "en chocolatera", comparándolo con el chocolate que se desborda de una chocolatera caliente. Este efecto se intentó mitigar con el Ensanche, un plan diseñado por el urbanista Carlos María de Castro que proponía construir viviendas más allá de los límites de la antigua cerca de Madrid. Este plan, después de un periodo de cambios políticos, fue conocido como el "Plan del Futuro Madrid" de Ángel Fernández de los Ríos. Estos planes urbanísticos buscaban mejorar las comunicaciones en las afueras e iniciar reformas en el centro. Sin embargo, la falta de dinero y los cambios políticos hicieron que estos proyectos se olvidaran pronto.

Cuando Sagasta llegó al poder en 1886, junto con políticos como Segismundo Moret, José Abascal y Alberto Aguilera, y arquitectos como Mariano Belmás, Miguel Mathet y Carlos Velasco, se retomaron los intentos de cambiar la estructura urbana. En Europa, ya existía el precedente de la remodelación de París entre 1852 y 1870, llevada a cabo por Napoleón III y el barón Haussmann. En Estados Unidos, surgió el movimiento City Beautiful Movement, que buscaba embellecer las ciudades.

El ambiente de reforma urbanística en Madrid era tan fuerte que los planes iniciales de reforma interior se extendieron a un "Plan de ordenación del Extrarradio", diseñado por el ingeniero Pedro Núñez Granés en 1910. En esa época, la electricidad se instalaba en las fábricas y los transportes públicos conectaban una ciudad que crecía rápidamente y de forma irregular. Los tranvías eléctricos comenzaron a reemplazar a los de caballos y vapor desde 1898.

Propuestas de Reforma Interior

Después de la ampliación de la Puerta del Sol, se creó un espacio uniforme listo para los nuevos medios de transporte que llegarían con el nuevo siglo. Esta reforma implicó la expropiación y demolición de unas treinta casas, lo que amplió y remodeló la zona. Antes de 1868, todas las propuestas de reforma urbana se centraban en reforzar la importancia de la Puerta del Sol. Veinticinco años después, se empezó a pensar en la necesidad de la reforma interior para descongestionar el centro, usando dos vías. Una propuesta temprana a principios del siglo XX fue del arquitecto José Grases Riera, quien presentó su proyecto llamado: "La mejor calle de Europa en Madrid, Gran Vía central de norte a sur".

Una de las propuestas para crear una nueva vía fue la "Vía Diagonal", que conectaría el ensanche norte de la ciudad con la zona sur (Puerta de Toledo y Paseo de las Delicias). Esta calle ancha podría "descargar" el tráfico de la calle Alcalá y sus alrededores. La ampliación de la calle Sevilla, que tardó casi diez años, fue el inicio de este primer intento fallido.

En marzo de 1886, Carlos Velasco presentó el proyecto de "Gran Vía Transversal" (en el eje Este-Oeste), con el fuerte apoyo de José Abascal (desde el Ayuntamiento) y Alberto Aguilera (desde el Gobierno Civil). La propuesta incluía modificar las calles que comenzaban en la calle de Alcalá, frente a la Iglesia de San José, y que terminarían, como todas las anteriores, en la plaza de San Marcial (actualmente la plaza de España). Sería una vía recta de más de un kilómetro, con una pequeña curva de 175 grados a la altura de la plaza de los Móstenes. Esta propuesta fue la que finalmente logró la aprobación popular. Hubo otras propuestas, como el "Plano general de gran vía de comunicación desde la puerta del Sol hasta el Ferrocarril del Norte", diseñado por los arquitectos municipales Francisco Verea y Joaquín María Vega en 1882.

El Impacto del "Proyecto Velasco"

El proyecto de Velasco proponía una avenida de 25 o 30 metros de ancho con glorietas en los cruces con las calles más importantes. Sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo debido a la oposición de los vecinos, la falta de dinero y la muerte de Velasco en mayo de 1888. Como dato curioso, Velasco propuso pavimentar la calzada con madera, algo que ya se usaba en otras calles similares de ciudades europeas. En 1862, la Junta Consultiva de Policía Urbana emitió un informe sobre las "alineaciones" a lo largo de la calle Preciados después de la reforma de la Puerta del Sol, donde se proponían nuevos trazados de calles.

El proyecto de Carlos Velasco rápidamente tuvo defensores y detractores, y la polémica se debatía en todo Madrid. El debate se extendió a todos los niveles de la sociedad, y un ejemplo de ello es la zarzuela creada por el popular compositor Federico Chueca (con libreto de Felipe Pérez y González) llamada La Gran Vía. Esta obra reflejaba el revuelo social que causaban los planes de construcción. La zarzuela se estrenó el 2 de julio de 1886 en el Teatro Felipe y fue tan exitosa que se volvió a estrenar el 25 de marzo de 1896 en el popular Teatro Apolo, cerca de lo que sería la Gran Vía años después. Se representaba dos veces por noche y llegó a presentarse en Italia. La gente de Madrid hablaba y debatía en los cafés sobre la conveniencia de una "Gran Vía" incluso antes de que existiera, y mucho antes de que en 1910 se derribara el primer ladrillo. El éxito de la zarzuela, según los periódicos de la época, muestra el gran interés popular a finales del siglo XIX. El periódico El Liberal tenía una columna diaria dedicada a todo lo que la reforma significaba para la ciudad.

Preparación, Expropiaciones y Demoliciones

Durante casi veinte años, el tema de la Gran Vía fue un debate popular, generando polémica en la prensa y en la calle. La operación tenía dos problemas serios que impedían cualquier avance: era muy costosa para el gobierno y era muy impopular demoler casi trescientas casas en el centro de la ciudad. Era necesario encontrar formas legales y sociales para desbloquear la situación. La Ley de Reforma Interior de 1895 aceleró el proceso legal al introducir nuevos mecanismos de expropiación urbana (modificando la ley anterior de 1879). Además, a partir de 1895, el ensanche de Madrid provocó un nuevo fenómeno: las clases altas comenzaron a mudarse del centro a las nuevas zonas urbanas alejadas de la Puerta del Sol, construyendo residencias lujosas en la Castellana. Esto cambió la estructura social del centro de Madrid.

Así, con los cambios sociales y legales, a principios del siglo XX ya era posible abordar la descongestión del tráfico y la renovación del tejido urbano cercano al centro. Para algunos expertos, la "Reforma de la Prolongación de la calle Preciados" buscaba resolver problemas que no eran solo de salud. Según J. C. Rueda, "la Gran Vía es, ante todo, la solución a lo que se percibía como una abrumadora crisis de trabajo entre 1898 y 1909". A pesar de tener un plan de ejecución claro, en los años siguientes surgieron nuevas ideas urbanísticas, polémicas y debates.

El Proyecto de la Gran Vía

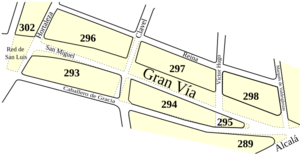

El proyecto inicial de Velasco fue revisado por los arquitectos municipales José López Sallaberry y Francisco Octavio. Se mantuvo el inicio de la nueva avenida en la "casa del cura" y el final en la plaza de España. El estudio de ambos arquitectos se realizó con el espíritu de la nueva Ley de Reforma Interior de 1895 y definió tres tramos de ejecución. El 26 de octubre de 1898, se hizo público un proyecto sobre cómo debía ejecutarse el primer tramo de la avenida, proponiendo una calle de veinte metros de ancho. Se sugirió que la dirección de su eje principal se desviara lo menos posible en cada uno de sus tres tramos. La obra se ejecutaría en tres fases sucesivas: la primera con veinticinco metros de ancho (desde la calle de Alcalá hasta la Red de San Luis), y el resto de tramos tendrían más de treinta metros. Inicialmente, el primer tramo se llamó "Avenida B" (siguiendo el eje de la desaparecida calle San Miguel), el segundo "Bulevar" (siguiendo la calle Jacometrezo) y el tercero "Avenida A" (desde la plaza de Callao hasta la Red de San Luis). El ancho de la nueva calle estaba limitado por el tamaño de las expropiaciones previstas. La magnitud de la obra, de más de un kilómetro de longitud, generó un periodo de dudas e incertidumbres.

Una orden real del 27 de enero de 1899 concedió a los autores del estudio, a la vista del anteproyecto presentado por el alcalde conde de Romanones, la autorización para formular el proyecto definitivo, dándoles un plazo de dos años que luego fue prorrogado. Las obras serían de gran magnitud y era necesario considerar las consecuencias. Cuando la prensa se enteró de esta reforma, pronto surgieron detractores que alegaban la importancia del eje Puerta del Sol (que era el de mayor tránsito a principios del siglo XX). Dentro del espíritu de reformas urbanas, el único que logró realizar su proyecto urbanístico fue Arturo Soria, autor de la Ciudad Lineal, quien en 1892 expuso su idea de una ciudad fuera del centro histórico. Los herederos de Velasco (especialmente su hijo, Carlos Velasco Peyronnet) reclamaron la autoría a los arquitectos del estudio. Esta reclamación llevó el caso a los Tribunales de Justicia y a la Junta de Urbanización y Obras del Ministerio de Gobernación, el órgano urbanístico supremo, que informó definitivamente el 4 de mayo de 1904, sentenciando que:

Siendo esencialmente distinta la idea que inspiró cada uno de estos proyectos, distinta la zona de expropiación, los trazados fundamentales y los detalles todos que los complementan, no hay posibilidad racional de compararlos.

Esta sentencia dio vía libre a la ejecución de demoliciones y construcciones. El proyecto de la Gran Vía fue aceptado por el ayuntamiento en 1901 y el 8 de noviembre de 1904 por el Ministerio de la Gobernación, siendo publicado en la Gaceta de Madrid. La Real Orden de 1904 aprobó la construcción de una vía ancha que uniera la calle de Alcalá con la plaza de España. El objetivo del proyecto era: "la construcción de grandes vías que den aire, luz y, por consiguiente, higiene a barriadas enteras". Era natural que las ideas higienistas de urbanismo aplaudieran esta iniciativa.

Las Calles Antes de la Demolición

La Real Orden del 12 de enero de 1905 permitió comenzar las expropiaciones y demoliciones. Uno de los objetivos era lograr una expansión que uniera el barrio de Salamanca con el Barrio de Argüelles en lo que sería el ensanche de Madrid. La Gran Vía, con su polémica acción de demoliciones, cortó de raíz el viejo conjunto de plazas y callejuelas, aunque fue una intervención limitada. En muchos casos, no se hizo un inventario adecuado para decidir qué conservar. Es cierto que algunas de las calles entre la Puerta del Sol y la Iglesia de San Martín tenían un aspecto descuidado y casi en ruinas, lo que justificaba una acción de mejora desde finales del siglo XIX.

Las calles principales que formarían la Gran Vía eran la calle de San Miguel (que ocupaba el primer tramo) y la calle de Jacometrezo (segundo tramo, de la que hoy solo queda una pequeña parte). Eran calles no muy anchas, de entre ocho y nueve metros. La calle de San Miguel, que desaparecería en el primer tramo, medía unos quinientos metros y terminaba en la Red de San Luis (era paralela a la calle Caballero de Gracia y la calle de la Reina). Esta zona estaba construida desde finales del siglo XVI y comenzaba en la plaza de la Paja (donde se encuentra el edificio Metrópolis). Las calles de San Miguel y Caballero de Gracia se unían en la "casa de la duquesa de Sevillano" (ubicada aproximadamente donde está el Edificio Grassy). Esta calle es mencionada por escritores de la época.

La calle de Jacometrezo sirvió de guía para el segundo tramo y se caracterizaba por la presencia de librerías. A los libreros se les compensó trasladándolos al paseo del Prado, junto al Jardín Botánico, y años después a la Cuesta de Moyano. Las constantes demoliciones permitieron que se estableciera un mercado callejero permanente, específicamente en la sección de El Rastro llamada "Las Américas del Rastro". El resultado final, según sus creadores, sería una zona "más saneada". Hubo detractores de la nueva avenida debido a las demoliciones, muchos de ellos del ámbito literario, como Pío Baroja, Azorín y Ramón Gómez de la Serna (en su Elucidario de Madrid). Pronto se unieron arquitectos como Fernando Chueca Goitia, quien fue uno de sus mayores críticos.

Las Subastas de las Demoliciones

El 5 de febrero de 1905 se realizó la primera subasta de obras, a la que nadie asistió. La segunda convocatoria, en abril del mismo año, tuvo la misma suerte y quedó desierta. La tercera convocatoria, el 10 de diciembre de 1908, se concedió al senador Rafael Picavea, quien finalmente perdió sus derechos por no presentar la fianza requerida. Tres subastas quedaron desiertas en tres años. El 26 de agosto de 1909 se aprobaron nuevas bases de licitación, que consistían en concursos en lugar de subastas. Este mecanismo permitía al Ayuntamiento adjudicar las obras al "mejor" en lugar de al "mejor postor". Siendo alcalde José Francos Rodríguez, el 13 de noviembre de 1909, la obra fue finalmente adjudicada a Martín Albert Silvert por más de veintiocho millones de pesetas. El pliego de condiciones fue presentado por el propio conde de Peñalver. Silvert era un banquero de origen francés. El 4 de abril de 1910, el rey dio el famoso golpe de piqueta en la fachada de la casa del cura, junto a la iglesia, poniendo fin al largo proceso de adjudicación de las demoliciones. Es importante destacar que durante este periodo, el conde de Peñalver, como alcalde de la ciudad, logró estos primeros pasos gracias a su gestión y empeño personal, a pesar de los problemas existentes.

El 5 de mayo de 1923, mientras se ejecutaban las obras del segundo tramo de la Gran Vía, Martín Albert (a través de su representante legal Emilio L. L. Hess) cedió sus derechos al banquero bilbaíno Horacio Echevarrieta, quien se encargaría del resto de las obras. La cesión fue aprobada por el Ayuntamiento de Madrid y por el Gobierno el 5 de mayo de 1923. Horacio Echevarrieta ejecutaría más de la mitad de la Gran Vía restante, y la avenida no se consideró terminada hasta 1950, cuando se conectó con la calle de la Princesa.

La Construcción de los Tres Tramos

La construcción se realizó en tres tramos consecutivos durante un periodo de veinte años. Cada tramo se ejecutó en aproximadamente un lustro (cinco años), y el tercer tramo se hizo en dos etapas para no interrumpir el tráfico en la calle de San Bernardo. La decisión de realizar las demoliciones y construcciones se tomó con la idea de no "cortar" el creciente tráfico de la ciudad. Fue la mayor reforma planificada para Madrid a principios del siglo XX, y no estuvo exenta de problemas durante las casi dos décadas que duró. Hubo la demolición de más de trescientas casas y medio centenar de solares, expropiaciones y diversos conflictos legales. Pero al mismo tiempo, se instalaron nuevas tuberías y se interactuó con las obras de un nuevo medio de transporte subterráneo llamado Metro. Curiosamente, nunca hubo un tranvía a lo largo de la Gran Vía, aunque sí en sus calles perpendiculares (como la calle Fuencarral). El proceso de asignación y permiso de las obras fue casi más costoso que la propia construcción.

Los edificios del primer tramo son elegantes, de estilo neobarroco, mientras que los del segundo y tercer tramo fueron más funcionales. Durante el periodo de construcción, los arquitectos más importantes fueron invitados a diseñar los edificios de la nueva avenida. Para ello, eligieron estilos como el racionalismo, el expresionismo o el art-decó para mostrar su modernidad en la capital.

Desde el principio, las calles que formaban la Gran Vía ofrecían cines. El segundo tramo, que se llenó de nuevos locales comerciales, era un bulevar en algunas secciones. Los dos primeros tramos se desarrollaron durante un periodo político de restauración borbónica en España, hasta que en 1931 Alfonso XIII abdicó, dando paso a la Segunda República. Durante la construcción del tercer tramo, se produjo la Guerra Civil y el periodo de posguerra.

Primer Tramo: Avenida del Conde Peñalver

Las obras comenzaron el 4 de abril de 1910 en el "primer tramo" (entre la calle Alcalá y la Red de San Luis). Se estimó un periodo de obras de ocho años. El éxito del Casino y del Círculo de Bellas Artes en la calle de Alcalá puso de moda que este primer tramo se dedicara a asociaciones sociales: Casino Militar, la Gran Peña y el Círculo de Unión Mercantil. También surgieron locales de moda donde se servían los populares cocktails en los anexos a hoteles de lujo madrileños, como el Palace y el Ritz. Esto permitió la aparición de bares de estilo americano en este primer tramo, como Chicote, el Abra o Pidoux.

El conde de Peñalver falleció en 1916 sin ver terminado el primer tramo. Su apoyo al proyecto en los momentos difíciles de las subastas hizo que se le asignara su nombre en su honor. En la plaza de Cibeles se edificó el Palacio de Comunicaciones. Durante la construcción de este tramo, estalló la Primera Guerra Mundial, lo que provocó escasez de hierro, necesario para los edificios. Después de este conflicto, la aparición de la industria automovilística en España hizo que aumentara el tráfico de automóviles en las calles y avenidas de Madrid.

Inauguración de las Demoliciones

A primera hora de la mañana, el rey se acercó a la acera de enfrente y dio un "piquetazo" (un golpe simbólico con una pequeña piqueta de oro) en un ladrillo del muro junto a una ventana de la "casa del cura de San José" (un pequeño edificio a la izquierda y contiguo a la Iglesia de San José). Después del evento, el rey firmó el documento que daba inicio a las obras de demolición. La casa del cura, ubicada en la entrada de lo que hoy es la Gran Vía de Madrid, fue la primera de las trescientas demoliciones que darían lugar a la futura Gran Vía (un total de once manzanas). Para este evento, asistieron el rey Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia de Battenberg. La familia real se sentó en una tribuna situada junto a la "Casa del Ataúd" (donde hoy está el Edificio Metrópolis), adornada con tapices de la historia de Absalón de la Real Fábrica de Tapices. Además del rey, asistieron la reina madre María Cristina, las infantas Isabel y María Teresa y el príncipe Adalberto de Baviera. También se dispusieron otras dos tribunas, una para miembros del Ayuntamiento y otra para el Cuerpo Diplomático, ambas adornadas con tapices de los Faetones.

Las operaciones de demolición comenzaron de inmediato tras la inauguración. Este primer tramo se terminaría cinco años después de su inauguración, en octubre de 1915. Sin embargo, el tramo se abrió al paso el 28 de octubre de 1917, y la entrega oficial por el contratista no se hizo oficial hasta el 18 de junio de 1924. Antes de la construcción y demolición de casas, el primer tramo se denominó "Avenida B". Tras la muerte del conde Peñalver en 1916, el Ayuntamiento decidió renombrar el tramo en su honor.

El primer tramo de la nueva avenida seguía el eje de la calle de San Miguel (paralela a la calle del Caballero de Gracia), y sus obras consistieron en la demolición de la primera línea de fachadas de esta calle. En 1911 (un año después de la inauguración), finalizaron las demoliciones de las sesenta y seis casas de este tramo. Después, se procedió a la realización de desmontes y terraplenes. Era muy popular ir a visitar "la obra", por esta razón muchos madrileños se acercaban desde Alcalá para ver la evolución de las obras de modernización. Tras los desmontes y el terraplenado, se construyeron las alcantarillas de servicios y se realizaron las subastas de las nuevas manzanas. Este tramo sería el más estrecho de los tres.

Entre los edificios demolidos, destacan el antiguo Colegio de Niñas de Leganés, llamado así en honor a uno de sus principales protectores: el general Espínola (marqués de Leganés); el palacio Masserano, donde vivió Víctor Hugo en su infancia y que luego albergó la famosa fonda de Genieys y posteriormente la sede del periódico El Heraldo de Madrid; el palacio de la duquesa de Sevillano, la casa Astrearena y la "casa del Ataúd", llamada así popularmente por lo estrecho de su fachada entre las calles de Caballero de Gracia y la calle Alcalá.

El Desafío del Oratorio del Caballero de Gracia

El trazado del primer tramo, tal como se concibió, iba en línea recta y en ligera cuesta, desde la "casa del cura" hasta la "Red de San Luis". El Oratorio del Caballero de Gracia (entre las calles Gran Vía n.º 17 y Caballero de Gracia n.º 5) fue una de las primeras dificultades del proyecto. Esto se debía a que la parte trasera del templo se encontraba en medio del trazado recto. La necesidad inicial de que cada uno de los tres tramos fuera en línea recta significaba que el edificio de Juan de Villanueva (construido en 1786) que contenía el Oratorio tendría que ser demolido por interceptar el trazado. La nueva fachada fue diseñada por Custodio Teodoro Moreno entre 1826 y 1832. La importancia de esta iglesia radicaba en que albergaba una imagen de la Virgen de Gracia y los restos de Jacobo de Grattis (Caballero de Gracia).

Había varias razones para no demoler el Templo. Por un lado, la Virgen de Gracia era muy venerada en el Madrid de la época, y la demolición de un templo no era popular. Menos aún un templo diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva. Por lo tanto, los ingenieros se vieron obligados a modificar el trazado recto inicial, curvándolo ligeramente hacia el norte. De esta forma, evitaron el templo, que ahora muestra su fachada lateral a la avenida.

Edificios del Primer Tramo

En el Madrid de la época, se sintió la propagación de una epidemia de gripe de 1918-19, que afectó a los barrios obreros cercanos. Esta gripe impactó en el número de trabajadores de la construcción necesarios para el desarrollo de las obras. En el primer tramo, se estableció el edificio que alberga la joyería Grassy, construido entre 1916 y 1917. En el número dos, se encontraba el edificio del círculo social de la Gran Vía (La Gran Peña), sociedad creada en 1869 en el Café Suizo. En este edificio se encuentra actualmente la placa dedicada a la inauguración de la Gran Vía. Influenciadas por la calle de Alcalá (centro financiero de principios del siglo XX), se instalaron entidades como Previsores del Porvenir en el edificio del n.º 2, diseñado por los hermanos Feduchi: Luis y Javier. Actualmente, este edificio es propiedad de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. El número doce de la avenida, levantado por la desaparecida Sociedad Inmobiliaria Villa de Madrid, tiene en sus bajos el célebre Bar Chicote. En este tramo hubo otros bares americanos famosos como: el Abra (ubicado en los bajos del n.º 9) y el Pidoux. También hubo tiendas como la Papelería Vallejo (n.º 11), especializada en instrumentos de dibujo. El edificio del número trece está dedicado al Casino Militar, inaugurado por Alfonso XIII en 1918.

En el diecisiete se encuentra el ábside del Oratorio del Caballero de Gracia; esta "falsa" fachada fue diseñada por el arquitecto Carlos Duque. En el número 19 de esta calle se edificó el 15 de mayo de 1921 la sede de los Almacenes Rodríguez, encargada a Modesto López Otero. Este edificio fue demolido en 1977 y ahora es el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. El número veintiocho, construido entre 1918 y 1924, está dedicado al Círculo de la Unión Mercantil. En el número 22 se encuentra el edificio Zuazo, construido en 1919, que fue la sede del Banco Matritense, proyectado por Secundino Zuazo. Ya en la Red de San Luis, entre las calles de Hortaleza y Fuencarral, existe una casa llamada casa Astrearena por el nombre de su propietario. Esta casa dio origen a un dicho madrileño: "Como casa Astrearena, mucha fachada y poca vivienda". Actualmente, algunos de los edificios son propiedad de la Comunidad Autónoma de Madrid y cumplen funciones administrativas especiales.

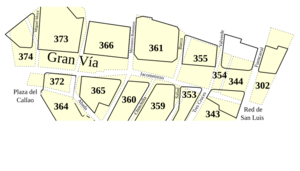

Segundo Tramo: Bulevar de Pi y Margall

El segundo tramo de la Gran Vía va desde la Red de San Luis (donde se cruzan las calles de la Montera y Gran Vía) hasta la plaza del Callao. Las demoliciones para este tramo comenzaron el 4 de febrero de 1917 y se realizaron a lo largo de la calle Jacometrezo. Esta calle antigua era más larga y tenía más edificios que la de San Miguel. Se respetaron la mayoría de las calles perpendiculares. En este tramo se demolieron 125 propiedades, y desaparecieron calles como Jacometrezo (parcialmente, ya que una parte aún existe), San Jacinto, Leones y Travesía del Desengaño. Las demoliciones terminaron a mediados de 1921. Las obras de infraestructura comenzaron de inmediato y finalizaron en 1922. Este segundo tramo fue diseñado para ser más ancho e introdujo más cambios que el primero. Se le dio el nombre de Avenida Pi y Margall por acuerdo municipal el 5 de abril de 1918, y la plaza del Callao se terminó el 20 de agosto de 1927. El tramo, que está nivelado en la parte alta de la ciudad, fue concebido inicialmente como un bulevar, pero en 1921 el Ayuntamiento decidió dedicarlo al tráfico de vehículos debido al creciente número de coches.

Los proyectos urbanísticos para modificar el trazado no dejaban de surgir, a pesar de que la ciudad estaba en obras. Un ejemplo es el ingeniero José Luis Oriol, quien en 1919, durante las demoliciones del segundo tramo, presentó una nueva propuesta de vía que conectaría la glorieta de Bilbao con Callao (en ese entonces, el Palacio de la Prensa aún no se había construido). Este plan fue criticado por la Junta Consultiva del Ayuntamiento y finalmente rechazado porque llevaría todo el tráfico del norte a la Puerta del Sol, algo que se quería evitar desde el principio.

El ambiente social y financiero durante la construcción de este tramo coincidió con el periodo de los felices años veinte. El uso del automóvil crecía rápidamente, especialmente después del final de la Primera Guerra Mundial. Apareció el teléfono como nuevo medio de comunicación, reemplazando a la telegrafía. Los conceptos del City Beautiful que inspiraron el primer tramo dieron paso a la novedosa escuela de Chicago en arquitectura. Se comenzaron a usar nuevos materiales como el hormigón armado. Los gustos artísticos habían cambiado desde el inicio de las demoliciones, pasando de la moda del historicismo a la predilección por el futurismo.

Red de San Luis

Es un espacio donde se unen varias calles, siendo las más importantes la Montera, Hortaleza y Fuencarral. Esta zona ya existía como punto de inicio de la calle de Jacometrezo antes de las obras de demolición. Su función era ser un área para un mercado y un abrevadero (en su centro había una fuente llamada de los Galápagos). Este espacio, debido al trazado de la Gran Vía, se convirtió en el primer punto de conexión entre el primer y el segundo tramo. En 1919, durante la construcción de este segundo tramo, se inauguró la estación de Metro llamada: Gran Vía (correspondía a la línea 1), aunque en el proyecto original figuraba con el nombre de Red de San Luis. Esta estación tenía un templete con ascensores, diseñado por Antonio Palacios Ramilo. El templete se desmontó en 1970 y en su lugar se instaló una fuente de aves articuladas, diseñada por Manuel Herrero Palacios. En la Red de San Luis existía una iglesia de San Luis obispo que, aunque se salvó del trazado, fue destruida en 1935 y su fachada se trasladó a la Iglesia del Carmen en la calle de la Salud.

El 23 de enero de 1928, ocurrió un incidente curioso en las calles que pasó a formar parte de las anécdotas de la Gran Vía. Un toro se escapó de un transporte de ganado que iba al matadero de Legazpi y apareció corriendo por la Gran Vía, sembrando el pánico durante varias horas. Por casualidad, el matador Fortuna paseaba por la avenida y toreó al animal con su abrigo hasta que alguien le llevó un estoque y finalmente lo abatió. En la época de los tranvías, uno subía desde Montera y seguía por Fuencarral, y otro por Hortaleza hacía el mismo trayecto en sentido contrario. Posteriormente, la Red se convirtió en parada de autobuses de la EMT, hasta que a principios del siglo XXI se hizo peatonal la calle Montera. En la esquina se encontraba la Joyería Aleixandre, que fue adquirida en los ochenta por la franquicia McDonald's.

Edificios del Segundo Tramo

En el segundo tramo pronto se ubicaron las sedes de importantes compañías españolas, destacando la Telefónica Nacional de España. El Edificio Telefónica (situado en Gran Vía 28) comenzó a construirse entre 1926 y 1929, y fue el primer rascacielos de Europa, además del más alto de Madrid desde esa fecha hasta 1953, cuando el Edificio España, a casi medio kilómetro de distancia en la plaza de España, le quitó el puesto. Los hoteles dominaron este tramo desde sus inicios; el Hotel Gran Vía (n.º 25) se construyó entre 1920 y 1925 bajo el diseño de Modesto López Otero, y en sus bajos estuvo durante la década de 1990 la tienda Madrid Rock.

En el número treinta se encuentra la única casa proyectada por el arquitecto López Salaberry (en colaboración con Teodoro Anasagasti) por encargo del marqués Fontalba. En los bajos de este edificio se estableció el Antiguo Teatro Fontalba, inaugurado el 21 de octubre de 1924 con la representación de La verdad sospechosa de Jacinto Benavente. En 1954, el edificio fue demolido, siendo la primera casa derribada en la Gran Vía. La fachada se mantuvo, y en 1992 fue reformada con una fachada de cristales oscuros por el arquitecto Federico Echeverría Sainz. En los bajos del treinta y uno (casa Patuel) se estableció el Café Zahara. El segundo tramo se vio afectado desde sus inicios por la moda emergente en los años veinte: los centros comerciales como lugares de consumo. Uno de los primeros locales comerciales en construirse en este tramo fue la casa Matesanz (número 27), que en 1923 diseñó el arquitecto Antonio Palacios Ramilo. En sus bajos se encontraba el Café Spiedum, famoso en las décadas de los cuarenta y cincuenta por sus terrazas. En el número treinta y dos se establecieron en 1924 los Almacenes Madrid-París en un edificio más grande que el de Matesanz. En 1933, tras su quiebra, dieron paso a los Almacenes SEPU (Sociedad Española de Precios Únicos), inaugurados por Asuara (abiertos hasta octubre de 2002). También albergó una cadena de radio desde la que se emitirían los programas de mayor audiencia. Las cadenas de radio, como la Cadena SER, ya emitían desde principios de los años treinta. Otro de los cafés de este tramo fue el Fuyma, un local de tertulias y terraza en los periodos veraniegos. Esta terraza vivió el esplendor de los treinta y cerró en 1995.

Siguiendo la tradición librera de la calle Jacometrezo, en 1923 se construyó el edificio de la Casa del Libro, una de las primeras grandes cadenas de librerías en Madrid, sede de la editorial Espasa-Calpe. En el edificio, obra del arquitecto José Yárnoz Larrosa, se estableció la redacción de la Revista de Occidente, que permaneció operativa hasta 1936. La Unión Relojera Suiza fue fundada por Alejandro Grassy en 1923 con el objetivo de representar a las fábricas suizas de relojería más importantes. Muy popular se hizo la expendedora de lotería Doña Manolita, que en 1931 se estableció en el número 31.

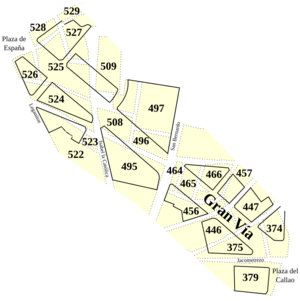

Tercer Tramo: Avenida de Eduardo Dato

El tercer y último tramo comenzó con demoliciones el 16 de febrero de 1925. Mientras que los tramos anteriores se basaban en la existencia de una vía previa (calle San Miguel en el primer tramo y calle Jacometrezo en el segundo), este tercer tramo se construyó sobre un conjunto de casas sin un eje paralelo al diseño. El concejal marqués de Encinares propuso en el Ayuntamiento de Madrid que este tercer tramo tuviera el mismo ancho que el segundo. Así, el trazado pasó de los veinticinco metros inicialmente previstos a unos treinta y cinco metros. El 1 de abril se decidió dedicar el nombre de este tercer tramo a Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros de España que sufrió un ataque en 1921 (frente a la puerta de Alcalá). Las obras finalizaron en 1931. Este tramo se ejecutó en dos etapas: la primera desde la plaza de Callao hasta el cruce con la calle de San Bernardo, y la segunda desde el cruce de San Bernardo hasta el final.

Este tercer tramo "rompe" su trayectoria con respecto al segundo, formando un ángulo de 120° a la altura de la plaza de Callao. De esta forma, el proyecto dejó de lado la plaza de Santo Domingo, uno de los principales centros de tráfico de la ciudad antes de la construcción de la Gran Vía. El tercer tramo habría sido menos problemático si se hubiera prolongado hasta la Plaza de Santo Domingo (siguiendo la dirección de la calle Jacometrezo) y, posteriormente, siguiendo el eje de la calle de Leganitos. Una visión de unidad de estilo metropolitano llevó a la demolición del antiguo Mercado de los Mostenses, a pesar de haber salido intacto de todos los proyectos de trazado.

Sin embargo, la parte final de la Gran Vía en 1936 tenía más solares que edificios. Este tramo tiene un estilo inmobiliario diferente de los otros dos, especialmente la parte cercana a la plaza de España. La antigua plaza Leganitos se incorporó a la de España antes de las reformas. Rodeada de dos grandes edificios: el Edificio España, con veinticinco plantas y ciento diecisiete metros de altura, construido en 1956, y la Torre de Madrid, con unos 142 metros, construida en 1957. El final de la Gran Vía da lugar a su continuación natural en la calle de la Princesa en dirección a Moncloa.

La Plaza del Callao

La plaza de Callao ya existía desde 1860, surgiendo como resultado de los espacios vacíos creados por las demoliciones de una manzana entre la calle Preciados y Carmen. Se le dio el nombre en recuerdo de la batalla del Callao en el puerto del Pacífico. La construcción de la Gran Vía le dio una importancia que no tenía antes, en detrimento de la plaza de Santo Domingo, un lugar de tráfico importante en el Madrid del siglo XIX. En la plaza se edificaron en los años treinta cuatro edificios emblemáticos: el Adriática, el Palacio de la Prensa (uno de los primeros en construirse en la plaza), el cine Callao y el edificio Carrión (también conocido popularmente como "Edificio Capitol"). El Palacio de la Prensa fue el edificio más alto de la Gran Vía hasta que se construyó el edificio de la Telefónica. El edificio Adriática fue proyectado por el arquitecto Luis Sainz de los Terreros Gómez en 1926 y construido entre 1926 y 1928. En la escultura que hay sobre la puerta, la inscripción en el libro que sostiene el león alado de San Marcos menciona en latín: Pax tibi Marce, evangelista mes ("La paz esté contigo, Marco, evangelista mío"). En 1952 se establecieron en el lado sur de la plaza los almacenes de Galerías Preciados, siendo su promotor el industrial Pepín Fernández. Para ello, se demolió el edificio del Hotel de Florida. En 1993 se abrió en el edificio anexo la primera sucursal de la FNAC en España.

Los andenes del Metro en la plaza del Callao, como los de la línea 3, se inauguraron en 1941, al ampliarse la línea desde Sol hasta Argüelles. Por otra parte, los de la línea 5 se inauguraron en 1968, con el primer tramo de esta línea entre Carabanchel y Callao.

La Casa Profesa

El cambio de trayectoria en el trazado de este último tramo introdujo un nuevo punto de controversia: la necesidad de demoler la Casa Profesa de la Compañía de Jesús (ubicada en la manzana número 495 en la llamada calle Flor). La Compañía de Jesús creó las Casas Profesas para que en ellas vivieran los profesos. La denominación de estas casas fue dada inicialmente por San Ignacio de Loyola, quien no quiso llamarlas con el nombre común de conventos (propio de los domicilios de las órdenes mendicantes) sino con el nombre empleado por los clérigos regulares. En el altar mayor se encontraba enterrado San Francisco de Borja. Esta situación hizo que los profesos afectados de la Compañía de Jesús recurrieran legalmente contra el Acuerdo Municipal de Ensanche de la Gran Vía para evitar la demolición.

El proceso legal de la Casa Profesa comenzó en 1926, y los abogados jesuitas argumentaron con gran fuerza, poniendo en peligro el desarrollo urbanístico. Durante este periodo de litigios, la dictadura de Primo de Rivera dio paso a la República Española. Este evento político hizo que los juicios se resolvieran de forma inesperada, ya que el 11 de mayo de 1931 un grupo de personas provocó un incendio en la Casa Profesa. La fuerza pública no intervino y finalmente el edificio quedó en ruinas en medio de los solares del tercer tramo. El alcalde republicano, Pedro Rico, archivó el caso, y los Jesuitas fueron disueltos como orden religiosa. El suceso fue muy conocido y se reflejó en la prensa de la época. La casa profesa se reconstruiría en los años cuarenta como el bloque Lope de Vega (en los números cincuenta y tres a cincuenta y nueve).

Edificios del Tercer Tramo

Algunos de los edificios de este tramo se construyeron en el periodo de posguerra; los solares abundaban en 1939 (especialmente en la zona cercana a la plaza de España). Uno de los edificios más famosos, reservado para ser hotel, es el edificio Carrión (llamado así en honor a su promotor: Enrique Carrión y Vecín). Este edificio, con el tiempo, se ha convertido en un símbolo arquitectónico de la Gran Vía. Su primera planta alberga el Cine Capitol, y antiguamente la cafetería Manila. El número cuarenta y ocho (antiguo paseo de Eduardo Dato n.º 4) fue uno de los primeros en edificarse en este tercer tramo; este edificio tenía el cine Actualidades y era considerado una de las salas más pequeñas de los cines de la Gran Vía. El edificio del número cuarenta y tres fue dedicado al Hotel Rex (que dio nombre al Cine Rex). En la esquina del bloque Lope de Vega existía una de las sastrerías más famosas de Madrid. En 1930, entre las calles Silva y Libreros, el arquitecto Luis Díaz de Tolosa construyó un edificio que albergó el Café Iruña. En el cincuenta y cuatro se encuentra el edificio del Cine Rialto. El último edificio en construirse en este tercer tramo es el setenta y dos, cuya construcción comenzó en 1952.

Entre los medios de transporte que ya aparecen en la Gran Vía, se encuentran las dos estaciones de metro (Red de San Luis y plaza de Callao). Las líneas de tranvía no recorren la Gran Vía longitudinalmente.

La Gran Vía en Tiempos de Cambio

Un Periodo de Antes de la Guerra

Los primeros cines ya estaban instalados y funcionando en la década de 1930. Después de la proclamación de la Segunda República Española, algunos cines se usaron como puntos de reunión y celebración de actos públicos: en el cine de la Ópera (el Real Cinema), el filósofo español Ortega y Gasset dio una conferencia sobre "La trayectoria de la República". En los años anteriores al conflicto, la Gran Vía ofrecía sus mejores carteleras cinematográficas, a las que se podía acceder por una peseta. La actividad comercial durante la Segunda República era incipiente en la Gran Vía, recién terminada. Algunos de los centros comerciales instalados en el segundo tramo comenzaron a ofrecer servicios. A pesar de la política agitada, los madrileños de a pie vivían una vida normal y las noticias sociales se producían a ritmo normal.

El poeta Federico García Lorca escribió su poemario Poeta en Nueva York entre 1929 y 1930 durante su estancia en la Universidad de Columbia (Nueva York), y en la obra menciona el parecido de Nueva York con la Gran Vía madrileña. El 7 de mayo de 1936, ocurrió un incidente contra el capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, instructor de milicias socialistas. Fue asesinado cuando paseaba por la Gran Vía con su esposa. Después del Golpe de Estado de julio de 1936, dos días después, los madrileños circularon por la Gran Vía para observar, asistir o participar en el sitio del Cuartel de la Montaña.

La Gran Vía Durante la Defensa de Madrid

Durante la Guerra Civil, la ciudad de Madrid fue leal al gobierno republicano, y el intento de levantamiento fracasó al caer el Cuartel de la Montaña en manos del gobierno. Desde ese momento, Madrid se convirtió en un objetivo militar para las tropas sublevadas. Las tropas del General Varela y del General Yagüe asediaban la ciudad por el sureste, y las del General Mola por el norte. El primero logró posiciones en la Casa de Campo en noviembre de 1936; el segundo quedó paralizado en la Sierra Norte de Madrid. El eje de la Gran Vía, por casualidad, apuntaba en la dirección del ataque principal de las tropas. Desde el punto de vista militar, se convirtió en una vía de suministro (junto con la calle de Bailén) para las zonas de combate de la Ciudad Universitaria y del Paseo de Rosales. El 6 de noviembre, Vicente Rojo Lluch organizó la defensa de Madrid. Se constituyó una Junta de Defensa de Madrid que coordinó todos los recursos humanos y materiales para organizar el combate.

La avenida, casi completa en los dos primeros tramos, cambió de nombre varias veces durante el conflicto. Antes del inicio de la batalla de Madrid, los dos primeros tramos pasaron a llamarse "Avenida de la CNT"; posteriormente, ya en plena guerra (el 4 de junio de 1937), debido a un cambio en el equilibrio de poder, el segundo tramo se denominó "Avenida de Rusia" (manteniendo el primero la denominación de "avenida de la CNT"); y se le asignó "Avenida de México" al tercer tramo, que llegaba hasta la plaza de España. Poco después, por indicaciones de los comisarios políticos en la capital, el segundo tramo cambió su nombre por el de "Avenida de la Unión Soviética", mientras que el tercer tramo inacabado mantuvo su nombre. La gente de Madrid, debido a la frecuencia con la que caían los proyectiles durante la contienda, la llamó "Avenida de los obuses" o "del Quince y Medio" (por el calibre usual de los proyectiles). Después del levantamiento, a principios de noviembre, comenzó la batalla de la Ciudad Universitaria. El 8 de noviembre de 1936, la XI Brigada Internacional desfiló por la Gran Vía de Madrid para reforzar los frentes que luchaban en la Moncloa, a la salida noroeste de la ciudad. Parte de este contingente se desvió en la plaza de España y se dirigió a la Estación del Norte. En muchos casos, los bares y restaurantes se llenaban de espías.

La Gran Vía sufrió los efectos destructivos de algunos bombardeos aéreos esporádicos de la aviación nacional, pero ya en diciembre de 1936, debido a los intensos combates en la Ciudad Universitaria y la pérdida del control de la Casa de Campo por parte del Ejército Popular, la ciudad comenzó a sufrir diariamente el bombardeo de obuses procedentes de piezas de artillería colocadas en zonas elevadas de la Casa de Campo (específicamente del Cerro Garabitas). El bombardeo fue constante desde diciembre de 1936.

Las zonas más bombardeadas desde estas posiciones de la Casa de Campo correspondían al Barrio de Argüelles y el centro de Madrid. Ya en los años 30, la Gran Vía era un lugar importante para el cine español, y a pesar del conflicto y el cerco de Madrid, se seguían ofreciendo novedades en las carteleras de los cines y los madrileños asistían a ellos. Los cines proyectaban películas españolas, rusas y francesas. En muchos casos, los bombardeos de artillería desde Garabitas apuntaban a la Gran Vía, coincidiendo con la hora de salida de los cines. La altura de algunos edificios los convirtió en puestos de vigilancia destacados, como el Edificio Telefónica. En muchos casos, los artilleros al mando del General Varela disparaban las primeras andanadas al edificio de Telefónica para ajustar los disparos posteriores a otros puntos asignados.

La Gran Vía Unificada

Madrid tardó casi cuarenta años en ver una avenida unificada, lo que ocurrió después del periodo de posguerra. Desde 1910, cuando comenzaron las edificaciones, hasta 1955, cuando finalmente se terminaron, muchos cambios habían ocurrido, y la sociedad que promovió la Gran Vía no era la misma que la que la concluyó. La restauración del barrio de Argüelles, devastado por el guerra en la Ciudad Universitaria, llegó hasta la plaza de España. La demolición de los bulevares de Pozas y su remodelación generaron el eje Gran Vía-Princesa como un acceso principal a Madrid. La Gran Vía unificada en los años cincuenta no se parecía a los proyectos iniciales de principios de siglo. Se nota que el trazado final no es en línea recta como pensaron José López Sallaberry y Francisco Andrés Octavio, tal como se supuso al principio al aparecer los problemas en la evolución de su trazado. Además, su estilo diverso se consolidó a lo largo de las tres etapas constructivas. Algunos autores la llaman jocosamente "Trivía": es decir, tres vías. La apertura de la Gran Vía es criticada como una posible consecuencia de la mala ubicación de las estaciones de ferrocarril. Algunos autores americanos (como Ernest Hemingway), al verla terminada, la denominaron como una pequeña Broadway. La concentración histórica a lo largo de la avenida ha hecho que se la denomine como un "cronotopo".

Periodo de Posguerra

Después de la guerra civil española, la Gran Vía había sufrido daños graves por el impacto de diversos proyectiles y estaba completamente deteriorada. En 1939, se estableció la Junta de Reconstrucción de Madrid y se dictaron normas para la restauración. El tercer tramo, a partir del cruce con San Bernardo, era en su mayoría un gran solar devastado. Lentamente, sufriría diversas operaciones de saneamiento y construcción. La Gran Vía adquirió una identidad de modernidad después de la guerra civil española, y el gobierno la denominó el 24 de abril de 1939: Avenida de José Antonio Primo de Rivera (en honor al fundador de la Falange). El nombre se asignó a los tres tramos, a pesar de esta nueva denominación, los madrileños la siguieron llamando Gran Vía. El gobierno utilizó la Gran Vía como escenario de sus desfiles militares y recepciones oficiales. Una de ellas fue la recepción de Nixon en octubre de 1970. Previamente, los astronautas Aldrin, Armstrong y Collins fueron recibidos en la Gran Vía el 6 de octubre de 1969. A partir de estos eventos, la Gran Vía le quitó el protagonismo que tenía la Puerta del Sol en la recepción de eventos. En los años sesenta, apareció un fenómeno en España que afectó a los transeúntes que paseaban por la Gran Vía: el creciente turismo que, antes de dirigirse a las costas, paseaba por Madrid. Uno de los primeros edificios demolidos de la Gran Vía fue el Hotel Florida, diseñado y ejecutado por Antonio Palacios. El espacio del local daría lugar a Galerías Preciados de Callao.

En el primer tramo se encuentra el Museo Chicote (Gran Vía 12), inaugurado en 1931, y que, cobrando fama por la popularidad de los visitantes, en 1941 abrió su museo de bebidas. El dueño de este bar, Perico Chicote, falleció el 25 de diciembre de 1977. Surgieron los llamados "bares americanos" con nuevas bebidas desconocidas en España: los cocktails. Apareció por esta época de los años cincuenta un oficio: los limpiabotas que, junto a las puertas de los grandes cines, ofrecían sus servicios a los transeúntes. La aparición de este oficio dio lugar a una imagen característica de la avenida. Los cafés de tertulia fueron desapareciendo poco a poco y cedieron su función como punto de reunión a las nuevas cafeterías y bares. El primer bar americano que se abrió en la avenida fue el Pidoux American Bar, al que siguieron posteriormente la cafetería California, Miami, Fuyma, Zahara, la Manila (ubicada en los bajos del edificio Capitol y con dos pisos), Spiedum (en el segundo tramo), Abra o Molinero. En 1969, se ubicó en el edificio Carrión un cartel luminoso de Schweppes (una bebida refrescante) que posteriormente se volvió popular. Las terrazas fueron muy populares en los tiempos de posguerra, estableciéndose durante los meses de primavera, verano y otoño alrededor de la plaza de Callao y la Red de San Luis. Es la época del auge de las cafeterías a pie de calle con sus terrazas: Fuima, Zahara, Iruña, El Abra, Spiedum. Con la llegada del turismo en los años sesenta, se reactivaron. La Gran Vía comenzó a relacionarse con la moda, y en los años sesenta ya era frecuente ver a ciertas horas a personas luciendo modelos de temporada. Los mejores modistos se establecieron en las calles de la Gran Vía.

La Gran Vía de "la Movida"

Durante el periodo de la transición, el 25 de enero de 1982, siendo alcalde de Madrid Enrique Tierno Galván, la totalidad de los tres tramos de la avenida se denominó oficialmente: Gran Vía. En la esquina de Gran Vía con Montera se abrió una de las primeras franquicias de la cadena de comida rápida McDonald's en España. La empresa utilizó para su primera tienda el local de la joyería Aleixandre (la antigua Tiffany), con vitrinas de madera y escalera de mármol. El pintor español hiperrealista Antonio López García sacó a la luz un óleo elaborado entre 1974 y 1981 que hizo famoso el primer tramo de la Gran Vía («Gran Vía» sobre tabla de 90,5 x 93,5 cm). El anuncio luminoso de Schweppes, que se puede ver en el edificio Capitol, se convirtió en un anuncio protegido, lo que evita su desmantelamiento.

La Gran Vía fue sometida a diversas obras de remodelación y saneamiento durante los años noventa. Se instalaron nuevas farolas y se limpiaron algunas fachadas. En 1985, un incidente con explosivos causó un fallecido y casi una treintena de heridos en dos sucesos consecutivos en las sedes de las compañías aéreas British Airways y Alia. En 1995, el director cinematográfico Álex de la Iglesia rodó la película El día de la Bestia y retrató el anuncio luminoso del edificio Carrión. Una década antes, José Luis Garci rodó dos películas que retratan la Gran Vía (El Crack y El Crack II). El director Alejandro Amenábar rodó en 1997 una escena inicial de su película Abre los ojos, en la que muestra una avenida desierta en su tercer tramo.

La Gran Vía de los Cines

La construcción en los dos últimos tramos (el segundo y tercero) dejó más de una docena de locales dedicados a espectáculos, transformando la avenida en una especie de Broadway, donde se sucedían cines y teatros. Uno de los primeros teatros fue el Antiguo Teatro de Fontalba (durante la Guerra se llamó "Teatro Popular"), y fue uno de los primeros en ser demolido. La imagen de los cines con grandes carteles pintados a mano en las fachadas era muy común. Se llegó a su momento de mayor esplendor cuando la Gran Vía tenía trece cines mostrando sus novedades cinematográficas de diferentes partes del mundo. La aparición de los cines en la Gran Vía se dio entre las décadas de 1920 y 1930, y durante la Guerra Civil, a pesar de los bombardeos, continuaron funcionando. En el tercer tramo también había salas de baile. A finales del siglo XX, el declive de los cines fue cediendo paso a la aparición de otro tipo de espectáculos.

Uno de los primeros cines en el segundo tramo de la Gran Vía fue el teatro Fontalba (posteriormente Hermanos Quintero en los sesenta). El local fue inaugurado el 20 de octubre de 1924 con el estreno de la obra de Jacinto Benavente titulada La verdad sospechosa, y en los años cincuenta fue demolido. En 1926, se encargó al arquitecto Luis Gutiérrez Soto la construcción del edificio que albergaría el cinematógrafo en la recién configurada plaza del Callao: Edificio Cine Callao. Se construyó en ocho meses, durante la primavera y el verano de 1926. El Cine Callao se inauguró el 11 de diciembre de 1926 con la proyección de la película muda: Luis Candelas, el bandido de Madrid. El Palacio de la Música (n.º 35) fue construido entre 1924 y 1926 por encargo de la Sociedad Anónima General de Espectáculos (SAGE) según un proyecto del arquitecto Secundino Zuazo, siendo uno de los primeros grandes cines de la Gran Vía. Fue inaugurado con la denominación de Cine Sage el 13 de noviembre de 1926 con un concierto dirigido por el maestro Lasalle, y al día siguiente se proyectó la primera película, La venus americana. No fue hasta 1928 cuando empezó a ser conocido como Palacio de la Música. El Cine Avenida (en Gran Vía n.º 37) fue construido entre 1927-28. El Palacio de la Prensa (n.º 46), ideado por Pedro Muguruza, fue encargado e inaugurado el mismo año que el Palacio de la Música. La primera piedra fue colocada por el rey Alfonso XIII el 11 de julio de 1925. Tres años y medio más tarde, el 2 de enero de 1929, se inauguró con la proyección de la película El destino de la carne. Los Cines Rialto (n.º 54) fueron diseñados entre 1926 y 1930.

Después de estos nuevos cines, ya en los años treinta, en 1931 se encargó al arquitecto Manuel Muñoz Casayús que diseñara un inmueble en el tercer tramo de la Gran Vía (esquina de Tudescos con la Gran Vía). En el moderno edificio dedicado a un Hotel se alojaría el Cine Actualidades. Se inauguró el 22 de diciembre de 1932 y funcionó en sesión continua. El cine Coliseum (n.º 78), proyectado por Jacinto Guerrero entre 1931 y 1933. El Cine Imperial (n.º 32) fue construido entre 1933-35 y era un cine dedicado especialmente a la cartelera infantil. El cine Capitol, (n.º 41), promovido por Enrique Carrión y diseñado por Luis Martínez-Feduchi y Vicente Eced, fue construido entre 1931 y 1933. Otros cines en la Gran Vía son los Cines Rex (n.º 43), cines Luchana, cine Palafox y el Cid Campeador. Posteriormente, en los años cuarenta, se inauguró el Teatro-cinema Lope de Vega (obra de Joaquín y Julián Otamendi, contratados por la Compañía Madrileña Urbanizadora), que tenía como nueva característica su gran aforo en comparación con los viejos cines anteriores a la guerra.

La Gran Vía en el Siglo XXI

El camino de Madrid hacia la modernidad, para transformarse de una pequeña ciudad a una metrópoli, comenzó en 1900 y continuó hasta 1936. La Guerra Civil abrió un periodo de estancamiento, caracterizado por una economía cerrada y una administración muy centralista. Este periodo de calma se mantuvo en la ciudad hasta los años cincuenta y duró hasta los sesenta, cuando se produjo un crecimiento desmedido de habitantes en la metrópoli. Los barrios se poblaron densamente por la migración interna, la industrialización acelerada y el crecimiento desordenado de los servicios. La crisis económica de los setenta y la llegada de la democracia hicieron que surgieran nuevos conceptos sociales. Madrid, al acercarse al siglo XXI, necesitaba una identidad tradicional. En su expansión como metrópoli durante un siglo, tuvo un hilo conductor: la Gran Vía. Por esta razón, la Gran Vía logró ser la calle principal del siglo XXI.

En 2002, se reformó la calzada y las aceras para intentar darle un aspecto uniforme a la calle. Se cambió el pavimento por uno nuevo de granito y se instalaron nuevos bancos, paradas de autobús, quioscos y barandillas de acero, al mismo tiempo que se eliminaron todas las jardineras de cemento. También se sustituyeron las farolas y se retiraron las columnas publicitarias, conocidas popularmente como "chirimbolos", instaladas por el Ayuntamiento a mediados de los años noventa por toda la ciudad y que habían provocado un fuerte rechazo por su aspecto estético. En los años posteriores, el ayuntamiento fue añadiendo nuevos chirimbolos publicitarios de nuevo diseño.

El comienzo del siglo se caracteriza por el progresivo cierre de los cines que antes eran populares; algunos de ellos ahora albergan musicales y otros, tiendas de ropa juvenil. Poco a poco, se abren nuevos usos comerciales y sociales para sus edificios, mientras que las antiguas cadenas comerciales, los salones recreativos y los antiguos cines van desapareciendo o se transforman en otras formas de ocio.

Espacio de Celebraciones Metropolitanas

El espacio de la Gran Vía se utiliza como lugar para celebraciones multitudinarias. Ya desde la visita de Dwight D. Eisenhower en 1959, quien paseó por la Gran Vía entre una multitud, la avenida muestra su faceta de lugar de bienvenida. En ella se celebran actualmente algunos eventos como la multitudinaria noche en Blanco y los carnavales. Se celebró la boda real entre Felipe de Borbón y Letizia Ortiz en abril de 2004, y la nueva pareja paseó ovacionada por la avenida. Otra celebración que tiene como centro neurálgico la Gran Vía madrileña es el conocido Orgullo de Madrid, que como todos los años se celebra en los primeros días de verano. Ese mismo año del centenario, se celebró la primera copa mundial de fútbol ganada por España.

Centenario

La Gran Vía de Madrid comenzó su siguiente etapa después de su centenario con la conversión de muchas áreas del centro en espacios peatonales (un ejemplo es la plaza de Callao). Algunas propuestas muestran la Gran Vía como un vergel. En las celebraciones del centenario de la avenida madrileña, el rey Juan Carlos I celebró el 5 de abril de 2010 (un día después de su celebración real). El acto fue sencillo y se caracterizó por descubrir una maqueta de la Gran Vía frente al Edificio Metrópolis y una visita a la librería Casa del Libro, donde se les obsequió un tomo con las obras completas de Miguel Hernández. Ese año del centenario, durante la celebración de las fiestas de San Isidro Labrador, la Gran Vía se decoró con una gran alfombra azul que cubrió el primer y segundo tramo. Ese mismo día, se celebraron macro-conciertos en tres puntos: la Red de San Luis, plaza de Callao y plaza de España.

La Nueva Gran Vía

La avenida se está llenando de nuevos usos comerciales. Por un lado, la sociedad que generó la idea de una Gran Avenida ya no es la misma que vio sus tramos unificados. Por lo tanto, se articula un nuevo e importante escenario económico y de consumo en torno a la avenida. La Comunidad de Madrid, creada en los años ochenta, poco a poco va ocupando con sus consejerías algunos de los edificios representativos de los tres tramos de la avenida. Los edificios elegantes que antes servían a sociedades bancarias y de seguros, poco a poco son ocupados por hoteles, comercios de lujo y grandes almacenes.

En diciembre de 2017, el ayuntamiento amplió las aceras de la Gran Vía, eliminando dos carriles de la calzada, uno en cada sentido de circulación. La medida se había realizado de forma provisional en la Navidad de 2016-17 y desde 2018 es definitiva. Desde noviembre de 2018, la circulación de automóviles ha quedado reservada a los residentes del distrito Centro con la entrada en vigor de Madrid Central.

Galería de imágenes

-

La Iglesia de San José fue el inicio de los derribos, a su derecha se encontraba la popular casa del cura.

-

El emblemático edificio Carrión. A su izquierda, quedaron los restos de la calle Jacometrezo; a su derecha, el tercer y más moderno tramo de la calle Gran Vía.

-

El Teatro Apolo en la calle de Alcalá, ubicado junto a la Iglesia de San José. Por la época de la ilustración puede verse, a la izquierda, cómo el comienzo de la Gran Vía no existía.

-

Obús de campaña Schneider & Cie 155/13 de 15,5 cm Modelo 1917. Estas piezas, con un alcance de 11,5 km y profusamente utilizadas por ambos bandos durante la guerra, fueron empleadas en el bombardeo de la Gran Vía desde el cerro Garabitas en la Casa de Campo.

Véase también

- Historia de Madrid / Evolución histórica del plano de Madrid.

- Historia de la Puerta del Sol.

- Historia del Metro de Madrid.

Biografía

- Merino, Ignacio (2010). BSA, ed. Biografía de la Gran Vía. Juan Soto Ivars (primera edición). Barcelona. ISBN 978-84-666-4438-9.

- «Monográfico a la Gran Vía Madrileña». Cortijos y Rascacielos (Madrid) (75-76). 1953. - Descripción arquitectónica de los edificios.