España en la Primera Guerra Mundial para niños

España se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, un conflicto que duró de 1914 a 1918. Aunque no participó directamente en las batallas, la guerra tuvo un gran impacto en la economía, la sociedad y la política del país. De hecho, muchos historiadores creen que este periodo marcó el inicio de una crisis en el sistema de gobierno de la Restauración, que más tarde llevó a cambios importantes en el país.

Como dijo un periódico de Sevilla en 1916: "La guerra ha cambiado tanto la situación económica del país que hoy es imposible vivir. Muchas fábricas han cerrado, otras tienen a sus trabajadores a medio tiempo, hay fábricas que están ganando mucho dinero y, sin embargo, no han aumentado los salarios, a pesar de que sus dueños saben que todo ha subido de precio."

Contenido

¿Cómo era España antes de la guerra?

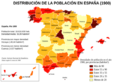

Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914, España era un país con una economía poco desarrollada. Solo algunas regiones como el País Vasco, Asturias y Cataluña tenían una industria importante.

Después de la Guerra hispano-estadounidense en 1898, España había perdido sus últimas colonias en América, Asia y Oceanía. Esto dejó al país en un estado de desánimo, un evento que muchos llamaron "el Desastre". El sistema político de la época, conocido como el "turno" (donde dos partidos se alternaban en el poder), empezó a ser muy criticado. El ejército estaba anticuado y la marina se estaba reconstruyendo. Además, había conflictos como la guerra de Melilla y problemas sociales que llevaron a huelgas, como la Semana Trágica en 1909.

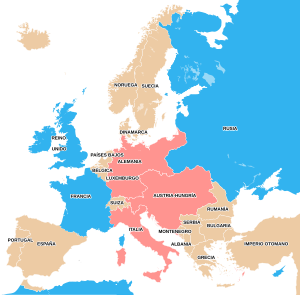

Triple Entente

Triple Alianza

Países neutrales.

En Cataluña, la pérdida de las colonias hizo que muchos pensaran que el modelo de gobierno centralizado no funcionaba. Surgió un movimiento político llamado Lliga Regionalista en 1901, que buscaba más autonomía para Cataluña y rompió con los partidos tradicionales.

En cuanto a la política exterior, España no formaba parte de la Triple Entente (Francia, Reino Unido, Rusia) ni de la Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría, Italia). Sin embargo, España se había acercado a Francia y Reino Unido con los Acuerdos de Cartagena de 1907. En estos acuerdos, España reconocía la soberanía británica sobre Gibraltar a cambio de protección para sus islas y costas. A pesar de esto, ni España quería una alianza fuerte, ni Francia y Reino Unido la necesitaban realmente, ya que España no podía aportar mucho militarmente.

Marruecos fue un lugar de tensión entre las grandes potencias. Hubo dos crisis importantes, en 1904 y 1911, que casi provocan una guerra mundial antes de tiempo. En 1906, España y Francia acordaron establecer un protectorado en Marruecos. Esto se concretó en 1912, dividiendo el territorio en el Protectorado español de Marruecos (en el norte, en la región del Rif) y el Protectorado francés de Marruecos (en el resto del país). El ejército español se vio envuelto en la guerra del Rif, que duró hasta 1927. Las operaciones militares en Marruecos se detuvieron entre 1914 y 1919 debido a la Primera Guerra Mundial.

¿Por qué España fue neutral?

El 7 de agosto de 1914, el gobierno conservador de Eduardo Dato declaró la "más estricta neutralidad" de España en la guerra. Esto significaba que los ciudadanos españoles no debían participar en ningún acto hostil contra los países en conflicto.

La principal razón para esta decisión fue que España no tenía los recursos ni los motivos para entrar en la guerra. El primer ministro Eduardo Dato explicó al rey Alfonso XIII que intentar una guerra arruinaría al país, causaría una guerra civil y mostraría la falta de recursos de España.

La neutralidad de Italia también fue clave. Si Italia hubiera entrado en la guerra con la Triple Alianza, España habría tenido que unirse a Francia y Reino Unido debido a los Acuerdos de Cartagena. Pero como Italia se mantuvo neutral al principio, España no tuvo esa presión. El rey Alfonso XIII, aunque le hubiera gustado que España se uniera a los Aliados para obtener beneficios (como Tánger), aceptó la neutralidad.

Muy pocos se opusieron a la neutralidad. El conde de Romanones, un político liberal, publicó un artículo que sugería que España debía unirse a los Aliados. Sin embargo, la mayoría apoyó la neutralidad.

España era un país de "segundo rango" en Europa, con problemas internos y sin la fuerza económica o militar para ser un aliado importante para ninguna de las grandes potencias. Por eso, ninguno de los países en guerra protestó por la neutralidad española. Los historiadores lo describen como una "neutralidad impotente", basada en la falta de medios militares. Además, España ya proporcionaba a los Aliados lo que necesitaban: materias primas y suministros.

También había un temor a los conflictos sociales. El crecimiento de los sindicatos y partidos de izquierda, y eventos como la Semana Trágica de Barcelona en 1909, hacían que el gobierno temiera que una guerra desfavorable pudiera provocar una revolución en España.

Aliadófilos y germanófilos: ¿Con quién simpatizaba España?

Aunque España era neutral, la sociedad estaba dividida en dos grupos principales:

- Aliadófilos: Simpatizaban con los Aliados (Francia, Reino Unido, Rusia). Eran principalmente republicanos, socialistas, regionalistas y profesionales de clase media. Veían en estos países la defensa de la libertad y la democracia.

- Germanófilos: Simpatizaban con las Potencias Centrales (Alemania, Austria-Hungría). Eran principalmente el clero, el ejército, la aristocracia, grandes propietarios de tierras y la alta burguesía. Veían en Alemania un modelo de orden y autoridad.

El filósofo Miguel de Unamuno notó que, más que simpatías, había una "germanofobia" o "aliadofobia" que tensaba la situación en el país.

La Iglesia en España, en general, apoyaba a Alemania, a pesar de ser un país protestante. Esto se debía a que la República francesa había separado la Iglesia del Estado y expulsado órdenes religiosas.

El ejército español, aunque el periódico militar Heraldo Militar pedía neutralidad, tenía una postura favorable a Alemania. Muchos militares se habían formado con tecnología alemana.

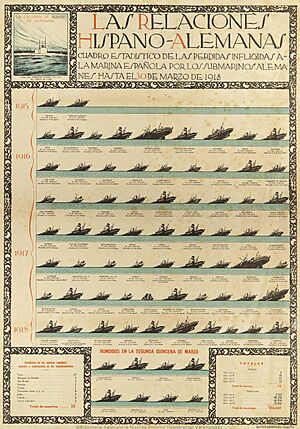

Ambos bandos en la guerra (Aliados y Potencias Centrales) llevaron a cabo intensas campañas de propaganda en España, financiando periódicos para ganar apoyo. La neutralidad española solo estuvo en peligro cuando los submarinos alemanes comenzaron a hundir barcos mercantes españoles.

La prensa española durante la guerra

La prensa española jugó un papel importante. Al principio, muchos periódicos tomaron partido por uno u otro bando. Con el tiempo, el interés por la guerra disminuyó, ya que la gente estaba más preocupada por la crisis social en España.

El periodismo en España evolucionó durante la guerra. Pasó de ser un periodismo de partido a un periodismo más empresarial, como en Estados Unidos y Gran Bretaña. Los periódicos se vieron como negocios, con más publicidad, más información y mejores diseños. Se crearon nuevos periódicos, como El Sol en Madrid, y la figura del corresponsal de guerra se hizo más importante.

El gobierno intentó controlar la información. En 1914, se prohibió atacar a cualquiera de los países en guerra. En 1917, se estableció la censura previa (revisar las noticias antes de publicarlas) y en 1918, se aprobaron leyes con duras penas para los periódicos que no cumplieran la censura.

A pesar de la neutralidad oficial, la simpatía por Alemania fue la más extendida en España entre los países neutrales. Los periódicos de cada ciudad a menudo tenían posturas diferentes. Por ejemplo, en Sevilla, El Correo de Andalucía era germanófilo, El Liberal aliadófilo y El Noticiero Sevillano neutral.

La experiencia en propaganda durante la Primera Guerra Mundial en España sería utilizada más tarde en la guerra civil española (1936-1939).

El ejército español al inicio de la guerra

Ejército de Tierra

El mal estado del Ejército de Tierra español fue una razón clave para la neutralidad. Estaba involucrado en la guerra del Rif en Marruecos desde 1911, donde se encontraba el 80% de sus efectivos. Era un ejército anticuado, mal armado y con demasiados oficiales, lo que desviaba gran parte del presupuesto.

En 1914, el ejército terrestre tenía unos 224.565 soldados. Su armamento principal era el fusil Mauser Modelo 1893 y algunas ametralladoras, pero en menor cantidad que otros países europeos. La mayoría de las ametralladoras estaban en Marruecos. La artillería usaba cañones fabricados por Krupp o Schneider. Las operaciones militares en Marruecos se detuvieron durante la Primera Guerra Mundial y se reanudaron en 1919.

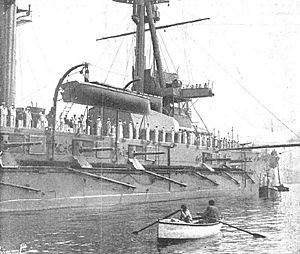

Armada Española

La Armada Española había sufrido grandes pérdidas en la guerra de 1898. En 1900, muchos barcos fueron dados de baja por ser inútiles. No fue hasta 1907 que se aprobó un nuevo plan naval para reconstruir la flota, incluyendo la construcción de acorazados modernos.

En 1914, la Armada estaba en reconstrucción. Sus unidades principales incluían el acorazado España y algunos cruceros y destructores. España no tenía submarinos en ese momento. Durante la guerra, se aprobó una ley para construir más barcos, incluyendo submarinos, pero la escasez de materiales por la guerra retrasó su construcción hasta la década de 1920.

Aeronáutica Militar

La Aeronáutica Militar, el precursor de la actual Fuerza Aérea, fue creada en 1913 y tenía pocas unidades. Eran principalmente bombarderos, ya que los aviones de combate (cazas) no aparecieron hasta más tarde en la guerra.

La neutralidad de España hizo que el país se quedara al margen de los avances tecnológicos militares. Por eso, al final de la guerra en 1918, la aviación militar española estaba muy por detrás de la de otros países.

Juntas de Defensa

La inflación y las dificultades económicas durante la guerra afectaron a los oficiales del ejército. En 1916, el gobierno intentó una reforma militar para reducir el presupuesto y profesionalizar el ejército, pero esto generó descontento. Los oficiales se organizaron en "Juntas de Defensa", pidiendo ascensos por antigüedad, el fin de los favoritismos y mejores salarios. Aunque el gobierno intentó disolverlas, las Juntas continuaron reuniéndose en secreto, lo que llevó a una crisis política en 1917.

Territorios españoles en África

España tenía pequeños territorios en África, obtenidos después de la pérdida de sus colonias en 1898.

Protectorado español de Marruecos e Ifni

En 1912, se estableció el Protectorado español de Marruecos en el norte del país, una zona montañosa conocida como el Rif, y otra zona al sur, Cabo Juby. España tuvo que luchar en la guerra del Rif para controlar este territorio. La pequeña colonia de Ifni también fue asignada a España, pero no fue ocupada hasta 1934.

Sáhara español

La colonia del Sahara Español (1884-1976) se dividía en Saguía el Hamra al norte y Río de Oro al sur. En 1900, se definieron sus fronteras con Francia. Era un territorio grande pero poco poblado, habitado por tribus bereberes. La presencia española se limitaba a algunos asentamientos costeros.

Durante la guerra, un crucero británico hundió un barco mercante alemán reconvertido en crucero auxiliar en la batalla de Río de Oro.

Guinea española

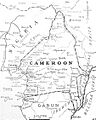

En 1900, España obtuvo el territorio de Río Muni en el continente africano, que junto con las islas de Fernando Poo y otras, formó la Guinea Española. Al estallar la Primera Guerra Mundial, las autoridades españolas temieron que los combates entre las tropas coloniales alemanas y francesas se extendieran a Río Muni. Se instalaron puestos militares para marcar los límites y evitar que la guerra llegara a la colonia.

Cuando Alemania fue derrotada en Camerún en 1916, un gran número de soldados y civiles alemanes y africanos se refugiaron en la Guinea española. Esto causó problemas de alojamiento y alimentación. Muchos fueron trasladados a Fernando Poo, donde las malas condiciones de los campamentos causaron muertes. Los alemanes fueron repatriados o permanecieron en la colonia hasta el final de la guerra.

Consecuencias de la neutralidad española

La neutralidad de España evitó grandes presiones políticas, a diferencia de otros países. El mayor problema fue el hundimiento de barcos mercantes españoles por submarinos alemanes. Se calcula que se hundieron entre 139.000 y 250.000 toneladas de la flota mercante española, más de 80 barcos. El compositor Enrique Granados fue una de las víctimas de estos ataques.

La neutralidad tuvo importantes consecuencias económicas y sociales. La producción industrial española creció mucho porque se abrieron nuevos mercados en los países en guerra. Industrias como la textil, la minería del carbón, la siderurgia y la agricultura tuvieron un gran impulso. También crecieron la industria química y la construcción naval. España vendió grandes cantidades de pistolas y fusiles a los Aliados.

Sin embargo, la inflación se disparó y los salarios no crecieron al mismo ritmo. Esto provocó escasez de productos básicos, como el pan, y conflictos laborales con huelgas de los sindicatos CNT y UGT, que pedían aumentos salariales.

A pesar de estos problemas, la guerra generó un superávit comercial y un aumento de los beneficios empresariales. España pudo cancelar su deuda externa y acumular oro en el Banco de España. Por primera vez en su historia moderna, España no tenía déficit comercial.

A partir de 1917, hubo una crisis debido al agotamiento de la guerra. Las exportaciones causaron escasez de alimentos en el país y los precios subieron mucho. Esto contribuyó a la crisis española de 1917 y a la huelga general. Además, la población tuvo que enfrentar la epidemia de gripe de 1918, que recibió ese nombre porque la prensa española, al no estar censurada por la guerra, informó más sobre ella. En España, hubo millones de infectados y cientos de miles de fallecidos.

A pesar de la crisis, el impacto general fue positivo para la modernización de la industria española.

Una consecuencia menos conocida fue que, al final de la guerra, Alemania entregó a España varios barcos mercantes como compensación por los hundidos. Uno de ellos, el Dédalo, se convirtió en el primer portahidroaviones de la Armada española.

Consecuencias políticas

La guerra y sus efectos sociales y económicos fueron un factor clave en la crisis del sistema parlamentario español de la Restauración. La escasez de alimentos, los problemas económicos y la miseria social estimularon el despertar político de la gente. El sistema político tradicional, basado en el "caciquismo" (influencia de líderes locales), empezó a desmoronarse. La sociedad comenzó a exigir una representación más efectiva y el fin de la "vieja política".

Galería de imágenes

-

Portada de la revista España (18 de junio de 1915), con una ilustración de Bagaría, aludiendo a la neutralidad española en el conflicto.

-

«Un parroquiano neutral. —Va usted a traerme un tercio de alemana y un bocadillo de pan francés... ¡Ah! Si hay ensalada rusa sírvame una ración», de Manuel Tovar Siles, en El Imparcial.

-

El conde de Romanones fue presidente del Consejo de Ministros. Su artículo «Neutralidades que matan» publicado en El Diario Universal el 18 de agosto de 1914 marcó el comienzo del conflicto entre aliadófilos y germanófilos; la controversia que creó este le obligó a retractarse y a resituarse en una postura de neutralidad «benévola» hacia la Entente.

-

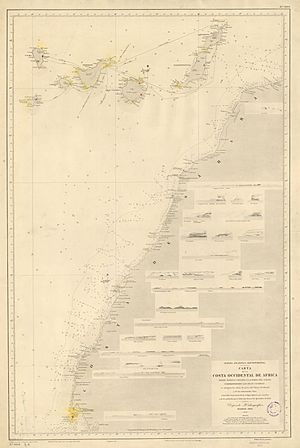

Territorios españoles en África durante el siglo XX (incluyendo Canarias)

-

Mapa de 1924 de la parte asignada al Protectorado Español en Marruecos y otros territorios españoles en África.

-

Mapa detallando la costa de los entonces Río de Oro y Saguia el Hamra (posteriores África Occidental Española y después Sáhara Español) en 1896.

-

Mapa de las posesiones españolas en el Golfo de Guinea adquiridas por el Tratado de París de 1900 que daría lugar a la Guinea Española, hasta que en 1968 se independizó como Guinea Ecuatorial.

-

Mapa de Río Muni: Guinea Continental Española, año 1903.

-

El submarino alemán SM U-35 junto al barco mercante Roma, también alemán, en el puerto de Cartagena. La visita del sumergible el 21 de junio de 1916 puso en peligro la neutralidad española en la Gran Guerra. Se calcula que los submarinos alemanes produjeron pérdidas de entre 139 000 y 250 000 toneladas en la flota mercante española. Cuatro submarinos alemanes estuvieron internados en España (el SM UB-23 en La Coruña, el SM U-39 en Cartagena, el SM UC-56 en Santander y el SM UB-49 en Cádiz), y otros dos, visitaron puertos españoles, uno de ellos, el ya mencionado U-35, transportando hasta Cartagena una misiva del káiser al rey.

Véase también

En inglés: Spain during World War I Facts for Kids

En inglés: Spain during World War I Facts for Kids

- Crisis de la Restauración

- España en la Segunda Guerra Mundial

- Portugal en la Primera Guerra Mundial