Filosofía contemporánea para niños

La filosofía contemporánea es el período actual en la historia de la filosofía. Se refiere a las ideas y pensamientos de filósofos que viven hoy o que vivieron desde finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Es como la continuación de la filosofía moderna.

En el siglo XX, surgieron dos grandes formas de pensar en filosofía: la filosofía analítica en países de habla inglesa (como Estados Unidos y Reino Unido) y la filosofía continental en Europa. También aparecieron otras corrientes importantes como la fenomenología y el existencialismo.

Durante este tiempo, muchos filósofos importantes trabajaron en universidades. Un tema muy discutido fue la relación entre el lenguaje y la filosofía, a veces llamado "el giro lingüístico". Filósofos como Martin Heidegger y Ludwig Wittgenstein fueron clave en esto.

Contenido

¿Cómo se volvió la filosofía una profesión?

La filosofía en las universidades

La filosofía, como muchas otras áreas de estudio, pasó por un proceso de "profesionalización". Esto significa que se convirtió en una carrera formal con reglas, títulos y asociaciones. Antes, muchos filósofos eran personas que pensaban y escribían por su cuenta, sin estar necesariamente en una universidad.

Este cambio significó que los filósofos comenzaron a trabajar más en las universidades. En lugar de escribir libros para un público general, empezaron a publicar artículos cortos en revistas especializadas, dirigidos a otros filósofos.

Alemania fue pionera en esto. A principios del siglo XIX, Hegel fue uno de los primeros filósofos en ser nombrado profesor por el Estado. En Estados Unidos, la filosofía también se profesionalizó, siguiendo el modelo alemán. Los profesores de filosofía dejaron de ser solo "defensores de la fe" y se convirtieron en investigadores que publicaban sus hallazgos.

Este cambio fue rápido. Pronto, casi todos los profesores de filosofía tenían un doctorado, lo que demostraba que estaban bien preparados para investigar en este campo especializado. Se crearon departamentos de filosofía independientes y se fundaron revistas importantes como The Monist (1890) y The Philosophical Review (1892). También se formaron asociaciones, como la American Philosophical Association (1900), para unir a los filósofos y promover su trabajo.

En Inglaterra, la profesionalización también estuvo ligada a las universidades. Filósofos como T.H. Green ayudaron a separar el estudio de la filosofía de otras áreas como la literatura y la historia. También impulsaron la creación de planes de estudio específicos para filosofía y revistas especializadas como Mind.

Hoy en día, la filosofía es principalmente un trabajo académico. La mayoría de los filósofos son profesores universitarios con doctorados que publican en revistas técnicas. Aunque la gente común sigue teniendo sus propias "filosofías" de vida, estas rara vez se conectan con el trabajo que hacen los filósofos profesionales. A diferencia de la ciencia, que tiene muchos libros y programas para el público general, es raro que los filósofos profesionales escriban para un público amplio. Sin embargo, hay excepciones, como los libros de Michael Sandel o Harry Frankfurt, que se hicieron muy populares.

La filosofía profesional hoy

La principal organización de filósofos en Estados Unidos es la American Philosophical Association. Esta asociación tiene varias divisiones y organiza grandes conferencias anuales, donde los filósofos presentan sus investigaciones y las universidades buscan nuevos talentos. También otorgan premios importantes en la profesión.

En cuanto a las revistas especializadas, una encuesta de 2018 mostró las más importantes en inglés:

| 1. Philosophical Review | 6. Australasian Journal of Philosophy | 11. Synthese' | 16. Sociedad Aristotélica' | |

| 2. Mind | 7. Philosophers' Imprint | 12. Revista Canadiense de Filosofía. | 17. The Monist' | |

| 3. Noûs' | 8. Philosophical Studies | 13. Erkenntnis' | 18. Revista Europea de Filosofía. | |

| 4. The Journal of Philosophy' | 9. Philosophical Quarterly | 14. American Philosophical Quarterly' | 19. Journal of the American Philosophical Association' | |

| 5. Philosophy and Phenomenological Research | 10. Análisis' | 15. Pacific Philosophical Quarterly. | 20. Thought: A Journal of Philosophy. |

Para la filosofía continental, las revistas más destacadas en inglés incluyen:

| 1. European Journal of Philosophy | 3. Inquiry |

| 2. "Filosofía e investigación fenomenológica". | 5. Archiv für Geschichte der Philosophie |

| 3. Revista de Historia de la Filosofía | 6. British Journal for the History of Philosophy |

El Centro de Documentación Filosófica publica directorios importantes que listan a los filósofos y sus actividades en América y a nivel internacional.

Desde principios del siglo XXI, los filósofos también usan blogs para compartir ideas y debatir. Algunos blogs importantes han ayudado a discutir temas relevantes para la profesión.

¿Qué pasó en la filosofía del siglo XX?

El siglo XX fue un tiempo de muchos cambios y desafíos para la filosofía. Las ideas tradicionales sobre el conocimiento fueron cuestionadas, y surgieron nuevos problemas sociales, económicos, científicos y lógicos. La filosofía de este siglo buscó reformar, preservar o incluso cambiar por completo los viejos sistemas de pensamiento.

Filósofos muy influyentes fueron Søren Kierkegaard, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, Ernst Mach y John Dewey. La forma en que conocemos las cosas (epistemología) fue una preocupación central para pensadores como Martin Heidegger, Karl Popper, Claude Lévi-Strauss, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein.

La fenomenología y el existencialismo (con figuras como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Karl Jaspers y Albert Camus) también fueron muy importantes. Más tarde, surgió el postestructuralismo con Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Gilles Deleuze y Jacques Derrida. Algunos filósofos intentaron recuperar tradiciones antiguas, como Hans-Georg Gadamer y Alasdair MacIntyre con el aristotelismo.

Filosofía analítica: Claridad y lógica

La filosofía analítica es una corriente filosófica desarrollada a principios del siglo XX a partir de las obras de Gottlob Frege, Bertrand Russell, George Edward Moore, varios miembros del Círculo de Viena y Ludwig Wittgenstein, entre otros. Por extensión, la filosofía analítica también se refiere al desarrollo filosófico posterior influenciado por estos autores, y que prevalece con particular hegemonía dentro de la esfera académica anglosajona (sobre todo en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) y los países escandinavos, donde la gran mayoría de los departamentos universitarios de filosofía se identifican como departamentos «analíticos». El término generalmente se refiere a una amplia tradición filosófica.

La filosofía analítica se desarrolló principalmente en el mundo anglosajón y debe su nombre al énfasis que al principio puso en el análisis del lenguaje por medio de la lógica formal. En la segunda mitad del siglo, sin embargo, la filosofía analítica se dejó de centrar sólo en el lenguaje, y la unidad de la tradición recayó en la exigencia de claridad, en el rigor de la argumentación lógica y la justificación misma de lo que se plantea, en la atención a los detalles, el respeto a las ciencias naturales, y la desconfianza hacia los grandes sistemas filosóficos.

La filosofía analítica se enfoca en la claridad, la lógica y el análisis cuidadoso del lenguaje. Busca entender los problemas filosóficos de manera precisa, a menudo usando herramientas de la lógica. También valora el conocimiento científico.

Filosofía continental: Experiencia y contexto

La filosofía continental es un conjunto de tradiciones filosóficas de los siglos XIX, XX y XXI de Europa continental. Este sentido, el término se originó entre los filósofos de habla inglesa en la segunda mitad del siglo XX, quienes lo utilizaron para referirse a una variedad de pensadores y tradiciones fuera del movimiento analítico. La filosofía continental se desarrolla principalmente en la Europa Continental (de ahí su nombre), sobre todo en Francia y Alemania, mientras que la filosofía analítica tiene su origen en los países anglosajones de Gran Bretaña y Estados Unidos. La filosofía continental se caracteriza por ser más especulativa y por dar más importancia a la historia que la filosofía analítica.2 La filosofía continental incluye el idealismo alemán, la fenomenología, el existencialismo (y sus antecedentes, como el pensamiento de Kierkegaard y Nietzsche), la hermenéutica, el estructuralismo, el postestructuralismo, la deconstrucción, el feminismo francés, la teoría psicoanalítica, la teoría crítica de la Escuela de Fráncfort y las ramas del marxismo occidental. Algunos de los autores más influyentes de la tradición fueron Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty y José Ortega y Gasset en la primera mitad del siglo, seguidos por Michel Foucault, Albert Camus, Jacques Derrida, Hannah Arendt y Gilles Deleuze en la segunda. La Escuela de Fráncfort tuvo como exponentes destacados a Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas.

Es difícil identificar afirmaciones comunes a todos estos movimientos filosóficos. El término filosofía continental, al igual que filosofía analítica, carece de una definición clara y puede marcar simplemente un parecido de familia de puntos de vista filosóficos dispares. Simon Glendinning ha sugerido que el término era originalmente más peyorativo que descriptivo, y funcionaba como una etiqueta para los tipos de filosofía occidental rechazados o despreciados por los filósofos analíticos. No obstante, Michael E. Rosen se ha tratado de identificar cuestiones comunes que caracterizan la filosofía continental.

- Primero, los filósofos continentales generalmente rechazan la opinión de que las ciencias naturales son la forma única o más precisa de entender los fenómenos naturales (véase cientificismo). Esto contrasta con muchos filósofos analíticos que consideran sus investigaciones como continuas o subordinadas a las de las ciencias naturales. Los filósofos continentales a menudo argumentan que la ciencia depende de un "substrato pre-teórico de experiencia" (una versión de las condiciones kantianas de la experiencia posible o del "mundo de la vida" fenomenológico) y que los métodos científicos son inadecuados para comprender completamente tales condiciones de inteligibilidad del mundo.

- Segundo, la filosofía continental usualmente considera estas condiciones de experiencia posible como variables: determinadas, al menos en parte, por factores como el contexto, la ubicación espaciotemporal, el idioma, la cultura o la historia. Así, la filosofía continental tiende hacia el historicismo. Mientras que la filosofía analítica tiende a tratar la filosofía en términos de problemas discretos capaces de ser analizados aparte de sus orígenes históricos (así como los científicos consideran que la historia de la ciencia no es esencial para la investigación científica), la filosofía continental generalmente sugiere que "el argumento filosófico no puede separarse de las condiciones textuales y contextuales de su emergencia histórica".

- En tercer lugar, la filosofía continental generalmente sostiene que la agencia humana puede cambiar estas condiciones de experiencia posible: "si la experiencia humana es una creación contingente, entonces puede recrearse de otras maneras". Por lo tanto, los filósofos continentales tienden a mostrar un gran interés en la unidad de la teoría y la praxis, y a menudo consideran que sus investigaciones filosóficas están estrechamente relacionadas con la transformación personal, moral o política. Esta tendencia es muy clara en la tradición marxista ("Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata; el punto, sin embargo, es cambiarlo"), pero también es central en el existencialismo y el posestructuralismo.

- Un último rasgo característico de la filosofía continental es el énfasis en la metafilosofía. A raíz del desarrollo y el éxito de las ciencias naturales, los filósofos continentales a menudo han buscado redefinir el método y la naturaleza de la filosofía. En algunos casos (como en el idealismo alemán o la fenomenología), esto se manifiesta como una renovación de la visión tradicional de que la filosofía es la ciencia primera y fundacional, a priori. En otros casos (como la hermenéutica, la teoría crítica o el estructuralismo), se sostiene que la filosofía investiga un dominio que es irreductiblemente cultural o práctico. Algunos filósofos continentales (como Kierkegaard, Nietzsche, el último Heidegger o Derrida) dudan de que cualquier concepción de la filosofía pueda lograr coherentemente sus objetivos declarados.

En última instancia, las tesis anteriores se derivan de una amplia tesis kantiana de que el conocimiento, la experiencia y la realidad están ligados y configurados por condiciones que se entienden mejor a través de la reflexión filosófica en lugar de la investigación exclusivamente empírica.

La filosofía continental se desarrolló en Europa y se caracteriza por ser más reflexiva y dar importancia a la historia y al contexto. Incluye movimientos como el idealismo alemán, la fenomenología y el existencialismo. A menudo, los filósofos continentales creen que la ciencia no es la única forma de entender el mundo y que la experiencia humana está influenciada por la cultura y la historia. También les interesa cómo la filosofía puede ayudar a cambiar el mundo.

Filosofía posmoderna: Cuestionando lo establecido

La filosofía posmoderna o posmodernismo es una corriente filosófica que asume que se han sobrepasado las ideas que han caracterizado a la modernidad y a la Ilustración. La filosofía posmoderna surgió sobre todo en los años 1960, especialmente en Francia (lo que los estadounidenses denominaron con el nombre de French theory). Este nombre agrupa pensamientos que desarrollan una fuerte crítica a la tradición y la racionalidad propias de la Modernidad occidental. La filosofía posmoderna propone nuevas formas de cuestionar y leer los textos y la historia, influenciada sobre todo por el marxismo, las críticas de Kierkegaard y Nietzsche a la racionalidad, la fenomenología de Husserl y Heidegger, el existencialismo de Sartre, el psicoanálisis de Freud y Lacan y el estructuralismo de Lévi-Strauss, así como por la lingüística y la crítica literaria. El término fue popularizado sobre todo por Lyotard en su obra La condición posmoderna.

Se incluyen detrás de esta denominación filósofos como Foucault, Derrida o Deleuze, así como Althusser, Castoriadis, Lyotard, Baudrillard, Guattari, Irigaray, Badiou, Nancy o Kristeva en Francia; Feyerabend, Cavell, Rorty, Jameson, Butler en los Estados Unidos; Vattimo, Perniola o Agamben en Italia; Sloterdijk en Alemania o Žižek en Eslovenia, así como muchos otros. Mantienen en común una postura de crítica, desconfianza y libertad e incluso ruptura con las tradiciones ideológicas de la modernidad occidental. Sin embargo, tanto la unidad de estos pensamientos como el nombre con el que se agrupan plantean numerosos desacuerdos.

La filosofía posmoderna surgió en los años 60, especialmente en Francia. Cuestiona muchas de las ideas y la forma de pensar de la época moderna. Propone nuevas maneras de interpretar textos y la historia, influenciada por pensadores como Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Filósofos como Michel Foucault y Jacques Derrida son parte de esta corriente, que busca una postura crítica y de libertad frente a las tradiciones.

Filosofía iberoamericana

En Iberoamérica, también ha habido muchos filósofos importantes que han contribuido al pensamiento contemporáneo. Algunos de ellos son:

Ramas de la filosofía contemporánea

Metafísica: ¿Qué es la realidad?

Karl Marx y Friedrich Engels adoptaron una actitud antimetafísica con base a su concepción del materialismo dialéctico, que deriva de la dialéctica idealista de Hegel. Según este solo la materia es real, junto con sus cambios. La dialéctica explica estas transformaciones, según la cual todos los procesos naturales y sociales ocurren por contradicción. Por ejemplo, en el análisis de la mercancía en El capital, el objeto mercantil es la “unidad contradictoria” de valor de uso y valor de cambio. Esta explicación pretende ser universal y válida tanto para la naturaleza como para la sociedad y el pensamiento. En su obra Tesis sobre Feuerbach concluye en la célebre tesis 11: «Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo». Aunque algunos aspectos del pensamiento marxista pueden interpretarse como metafísica, el marxismo criticaría una determinada manera de hacer metafísica.

Friedrich Nietzsche considera que Platón es el iniciador del pensamiento metafísico y le hace responsable de la escisión en el ser, que tendrá luego formas variadas pero constantes. La división entre mundo sensible y mundo inteligible, con su correlato cuerpo-alma, y la preeminencia del segundo asegurada por la teoría de las Ideas sitúa el mundo verdadero más allá de los sentidos. Esto deja fuera del pensar el devenir, aquello no apresable en la división sensible-inteligible por su carácter informe, y que también deja escapar las subsiguientes divisiones aristotélicas, como sustancia-accidente y acto-potencia.

Martin Heidegger dijo que nuestra época es la del «cumplimiento de la metafísica», pues desde los inicios del pensamiento occidental se han producido unos determinados resultados que configuran un panorama del que el pensamiento metafísico no puede ya dar cuenta. El propio éxito de la metafísica ha conducido fuera de ella. Ante esto, la potencia del pensamiento consiste precisamente en conocer e intervenir sobre lo conocido. Pero el pensamiento metafísico carece ya de potencia, puesto que ha rendido sus últimos frutos.

Heidegger afirmó que la metafísica es «el pensamiento occidental en la totalidad de su esencia». La utilización del término «esencia» en esta definición implica que la técnica para estudiar la metafísica como forma de pensamiento es, o debe ser, la metafísica en el primer sentido antes indicado. Esto quiere decir que los críticos de la metafísica como esencia del pensamiento occidental, son conscientes de que no existe una «tierra de nadie» en que situarse, más allá de esa forma de pensamiento; solo el estudio atento y la modificación consciente y rigurosa de las herramientas proporcionadas por la tradición filosófica pueden ajustar la potencia del pensamiento a las transformaciones operadas en aquello que la metafísica estudiaba: el ser, el tiempo, el mundo, el hombre y su conocimiento. Pero esa modificación supone a su vez un «salto» que toda la tradición del pensamiento ha escenificado, ha fingido o soñado dar a lo largo de su desarrollo. El salto fuera de la metafísica y por tanto, quizá, la revocación de sus consecuencias.

Heidegger caracterizó el discurso metafísico por su impotencia para pensar la diferencia óntico-ontológica, es decir, la diferencia entre los entes y el ser. La metafísica refiere al ser el modelo de los entes (las cosas), pero aquel sería irreductible a estos: los entes son, pero el ser de los entes no puede caracterizarse simplemente como estos. El ser es pensado como ente supremo, lo que le identifica con Dios; la pulsión ontoteológica es una constante en el pensamiento occidental. Para Heidegger la metafísica es el «olvido del ser», y la conciencia de este olvido debe abrir una época nueva, enfrentada a la posibilidad de expresar lo dejado al margen del pensamiento.

La filosofía analítica fue desde su nacimiento, con autores como Russell y Moore, muy escéptica respecto a la posibilidad de una metafísica sistemática tal y como se había defendido tradicionalmente. Esto se debe a que el nacimiento de la filosofía analítica se debiera principalmente a un intento de rebelión contra el idealismo neohegeliano entonces hegemónico en la universidad británica. Sería a partir de los años veinte cuando el Círculo de Viena ofrecería una crítica total a la metafísica como un conjunto de proposiciones carentes de significado por no cumplir con los criterios verificacionistas del significado. No obstante esta posición es hoy minoritaria en el panorama analítico, donde se ha recuperado el interés por ciertos problemas clásicos de la metafísica como el de los universales, la existencia de Dios y otros de tipo ontológico.

El postestructuralismo (Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida) retoma la crítica de Nietzsche y argumenta que lo no pensable en la metafísica es precisamente la «diferencia» en tanto tal. La diferencia, en el pensar metafísico, queda subordinada a los entes, entre los que se da algo como una «relación». La pretensión de «inscribir la diferencia en el concepto» transformando este y violentando para ello los límites del pensamiento occidental aparece ya como una pretensión que lleva a la filosofía más allá de la metafísica.

La metafísica es una rama de la filosofía que se pregunta sobre la naturaleza de la realidad, la existencia y el ser. En la filosofía contemporánea, muchos pensadores han cuestionado las ideas tradicionales de la metafísica.

Por ejemplo, Karl Marx y Friedrich Nietzsche criticaron la metafísica. Marx creía que solo la materia es real y que el mundo debe ser transformado, no solo interpretado. Nietzsche pensaba que la metafísica, desde Platón, había dividido la realidad de una manera que no permitía entender el cambio.

Martin Heidegger argumentó que la metafísica occidental había llegado a su límite y que era necesario un nuevo tipo de pensamiento. Para él, la metafísica había "olvidado el ser" al enfocarse solo en las cosas que existen.

La filosofía analítica, al principio, fue muy crítica con la metafísica tradicional, considerándola sin sentido. Sin embargo, hoy en día, algunos filósofos analíticos han vuelto a interesarse por problemas metafísicos clásicos, como la existencia de Dios. El postestructuralismo también ha continuado la crítica a la metafísica, enfocándose en la importancia de la "diferencia" en el pensamiento.

Epistemología: ¿Cómo conocemos?

La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico. Se pregunta cómo obtenemos el conocimiento, qué lo hace válido y cómo distinguimos lo verdadero de lo falso.

Algunos filósofos distinguen la epistemología (conocimiento científico) de la gnoseología (conocimiento en general). Sin embargo, en el mundo anglosajón, "epistemología" a menudo se usa para referirse a la teoría del conocimiento en general.

La epistemología investiga las circunstancias históricas, psicológicas y sociales que influyen en el conocimiento científico. También define conceptos clave como verdad, objetividad y justificación. Algunas preguntas que intenta responder son:

- ¿Cómo conocemos las cosas?

- ¿Cuáles son las fuentes de nuestro conocimiento?

- ¿Cómo sabemos si algo es verdadero o falso?

- ¿Qué tipos de conocimiento existen?

Los debates en epistemología se centran en cuatro áreas principales:

- El análisis de qué es el conocimiento y qué condiciones se necesitan para que una creencia sea conocimiento (como ser verdadera y estar justificada).

- Las fuentes de conocimiento y creencias justificadas, como la percepción, la razón, la memoria y el testimonio.

- La estructura del conocimiento: ¿todas las creencias justificadas deben venir de creencias básicas, o la justificación solo necesita un conjunto coherente de creencias?

- El Escepticismo filosófico, que cuestiona si el conocimiento es posible y si podemos refutar los argumentos escépticos.

La epistemología también estudia el conocimiento en campos específicos, como la epistemología de las ciencias físicas o psicológicas.

Gnoseología: El estudio del conocimiento en general

A principios del siglo XX, Husserl propuso un retorno "a las cosas mismas", expresión con la que quedó fundada la fenomenología, que sería continuada, de distintos modos, por Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty, entre otros.

En la filosofía analítica, por el contrario, a mediados del siglo XX se inició a partir de un breve artículo de Edmund Gettier una tradición de análisis del conocimiento en términos de atribuciones de conocimiento, retomando las tres características que señalara Platón para todo conocimiento: que sea una creencia, que sea verdadera y que esté justificada. A partir de este análisis estándar han surgido a principios del siglo XXI diversas teorías sobre las atribuciones de conocimiento como el invariantismo, el invariantismo sensible, el contextualismo y el relativismo.

En 1963, Frederic Fitch publica un trabajo en lógica epistémica en el que demuestra que dados ciertos supuestos básicos, "si toda verdad se pudiera conocer, entonces toda verdad sería conocida". Pero como no toda verdad es conocida, se sigue que no es posible conocer todas las verdades. Esta paradoja se conoce hoy como la paradoja de la concupiscibilidad de Fitch (Fitch's Paradox of Knowability).

Paralelamente, desde mediados del siglo XIX, quizá empezando con las reflexiones metodológicas del astrónomo británico William Whewell, como a lo largo del siglo XX, se dedicaron muchos esfuerzos filosóficos al estudio del conocimiento científico, dando lugar a la filosofía de la ciencia. Este tipo de estudios pronto se ven complementados con otros sobre la historia de la ciencia, y más tarde, la sociología de la ciencia.

La gnoseología es el estudio del conocimiento en general. A principios del siglo XX, Edmund Husserl fundó la fenomenología, que busca entender las cosas tal como se nos presentan en la experiencia.

En la filosofía analítica, se ha analizado el conocimiento basándose en la idea de que es una creencia verdadera y justificada. Esto llevó a nuevas teorías sobre cómo atribuimos conocimiento. También se ha estudiado mucho el conocimiento científico, dando lugar a la filosofía de la ciencia.

Ética: ¿Cómo debemos vivir?

La ética del siglo XX ha conocido aportes muy importantes por parte de numerosos autores: los vitalistas y existencialistas desarrollan el sentido de la opción y de la responsabilidad, Max Scheler elabora una fenomenología de los valores. Autores como Alain Badiou han intentado demostrar que esta principal tendencia (en las opiniones y en las instituciones), la cuestión de «la ética» en el siglo XX, es en realidad un «verdadero nihilismo» y «una amenazante denegación de todo pensamiento».

Recientemente, y desarrollando un análisis en profundidad de los orígenes y fundamentos de la ética, han aparecido diversos estudios sobre el papel de las emociones en el desarrollo de un pensamiento ético antifundacionalista, como ha indicado Richard Rorty. En las últimas dos décadas, el filósofo escocés MacIntyre establece nuevas herramientas de análisis histórico-filosófico de distintas versiones rivales de la ética.

David Couzens Hoy afirma que los escritos de Emmanuel Levinas sobre el rostro del Otro y las meditaciones de Derrida sobre la relevancia de la muerte para la ética son signos del "giro ético" en la filosofía continental que se produjo en los años ochenta y noventa. Hoy describe la ética poscrítica como las "obligaciones que se presentan como necesariamente para ser cumplidas pero que no se imponen ni son exigibles".

El modelo de poscrítica de Hoy utiliza el término "resistencia ética". Ejemplos de esto serían la resistencia de un individuo al consumismo en un retiro a un estilo de vida más simple pero quizás más duro, o la resistencia de un individuo a una enfermedad terminal. Hoy describe el relato de Levinas como "no un intento de usar el poder contra sí mismo o de movilizar a sectores de la población para ejercer su poder político; la resistencia ética es en cambio la resistencia de los impotentes".

Hoy concluye que

La resistencia ética de los demás impotentes a nuestra capacidad de ejercer poder sobre ellos es, por tanto, lo que nos impone obligaciones inaplicables. Las obligaciones son inaplicables precisamente por la falta de poder del otro. Que las acciones sean a la vez obligatorias y al mismo tiempo inaplicables es lo que las coloca en la categoría de éticas. Las obligaciones que se hicieran cumplir, en virtud de la fuerza que las respalda, no se asumirían libremente y no estarían en el ámbito de lo ético.

La ética es la rama de la filosofía que se ocupa de lo que está bien y lo que está mal, y de cómo debemos vivir. En el siglo XX, muchos filósofos hicieron contribuciones importantes a la ética.

Los existencialistas, por ejemplo, enfatizaron la importancia de nuestras decisiones y la responsabilidad que tenemos sobre ellas. Max Scheler desarrolló una filosofía de los valores. Algunos pensadores, como Alain Badiou, han criticado ciertas tendencias éticas del siglo XX.

Más recientemente, se ha estudiado el papel de las emociones en la ética. Filósofos como Alasdair MacIntyre han analizado las diferentes formas de entender la ética a lo largo de la historia. También se ha hablado de la "resistencia ética", que se refiere a la capacidad de una persona de oponerse a ciertas presiones o situaciones, no por la fuerza, sino por convicción.

Galería de imágenes

-

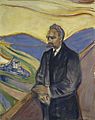

Friedrich Nietzsche criticó la metafísica y la objetividad del conocimiento y la razón del pensamiento dominante filosófico occidental. Pintura de Edvard Munch.

-

De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: Gottlob Frege, George Edward Moore, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein; principales figuras de la filosofía analítica.

-

Martin Heidegger afirmó que la metafísica es «el pensamiento occidental en la totalidad de su esencia».

Véase también

En inglés: Contemporary philosophy Facts for Kids

En inglés: Contemporary philosophy Facts for Kids

- Filosofía continental

- Filosofía analítica

- Fenomenología

- Postmodernidad

- Existencialismo

- Postestructuralismo

- Historia de la filosofía occidental