Testimonio para niños

El testimonio (del latín: testimonĭum) es como una prueba o una forma de demostrar que algo es cierto o verdadero. Es lo que alguien dice o cuenta sobre algo que vio, vivió o sabe.

Contenido

¿Qué es un Testimonio?

Un testimonio es la declaración de una persona sobre un hecho que presenció o del que tiene conocimiento. Es una manera de dar fe de la verdad de algo.

Origen de la palabra "testigo"

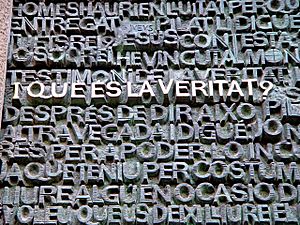

La palabra "testigo" viene del latín testis, que significa "aquel que se pone como tercero" en una discusión o problema entre dos partes. También viene del griego mártir (μάρτυρας), que significaba "testigo" y se refería a alguien que podía contar algo porque lo había vivido o visto directamente. Para los antiguos griegos, esta palabra no significaba sufrimiento, sino ser una "fuente de primera mano".

¿Qué es un falso testimonio?

Un falso testimonio es cuando alguien dice algo que no es verdad, que es inventado, contradictorio o que cambia los hechos. Es como contar una mentira sobre algo importante.

En la antigüedad, muchas culturas como los egipcios, babilonios, persas y asirios no aceptaban el falso testimonio. Por ejemplo, uno de los Diez Mandamientos prohíbe decir mentiras sobre otros. También, el Código de Hammurabi (un conjunto de leyes muy antiguo) mencionaba castigos para quienes daban falsos testimonios. En el Imperio Romano, se castigaba a quienes intentaban sobornar a un testigo, y la Ley de las XII Tablas incluso castigaba a los testigos falsos con la pena de muerte.

Hoy en día, en el ámbito legal, dar un falso testimonio es un delito contra la justicia. Esto ocurre cuando un testigo o un experto miente en un juicio. Cambiar la verdad de forma parcial, modificando hechos importantes para una investigación, también es un delito llamado "falso testimonio parcial".

El Testimonio a lo largo de la Historia

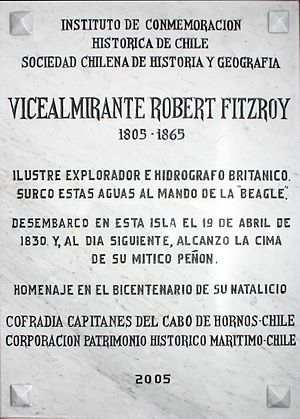

En la Edad Moderna y Contemporánea, los exploradores y marinos dejaban "testimonios" en sus viajes. Estos eran objetos como pergaminos, monedas, actas o botones, guardados en envases para protegerlos del tiempo. Los dejaban en lugares lejanos para demostrar que habían estado allí. Si otros navegantes encontraban un testimonio, a menudo se llevaban el original y dejaban una copia o una nota, junto con uno propio.

Algunos testimonios encontrados en América son:

- Testimonio dejado por el comandante Pringle Stokes en el monte De la Cruz en 1827.

- Testimonio dejado por el teniente W.G. Skyring en la isla Skyring en 1829.

- Testimonio dejado por el comandante Robert Fitz Roy en caleta Donkin en 1829.

- Testimonio dejado por el comandante Robert Fitz Roy en la isla Hornos en 1830.

El testimonio en la religión

El testimonio es importante en la religión para dar un sentido de verdad a las creencias. Por ejemplo, en la religión católica, las personas pueden confesar sus acciones a un sacerdote, quien ayuda a mediar con Dios para obtener el perdón. Así, la persona que confiesa da testimonio de lo que hizo.

Los Testigos de Jehová usan el testimonio como una forma principal de compartir su fe. Su nombre se basa en un pasaje bíblico que dice: "Vosotros, dice el Señor, sois mis testigos".

El objetivo del testimonio en la religión es convencer a otros sobre la existencia de una fe y reafirmar la creencia de quienes ya la practican. Por eso, en algunas religiones se hacen reuniones donde las personas comparten sus experiencias personales que consideran "cercanas a Dios", como sueños o visiones, para dar fe de un evento espiritual del que fueron testigos.

El testimonio en el siglo XX

Después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente tras el Holocausto, los testimonios se volvieron muy importantes para entender y reconstruir lo que había sucedido. Lugares como Auschwitz se convirtieron en símbolos de la memoria y de la necesidad de que las personas contaran sus experiencias.

Durante la Guerra Fría, el testimonio se veía como una forma de narrar las luchas sociales. Sin embargo, a veces se descalificaban los testimonios si se consideraba que tenían ideas políticas específicas.

En Latinoamérica, el testimonio de personas que participaron en levantamientos revolucionarios, como en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Cuba, buscaba obtener apoyo o reclutas para sus causas.

Para el historiador Enzo Traverso, la figura del testigo se hizo más importante en los años sesenta, cuando el testimonio empezó a verse como un proceso donde quienes sobrevivieron a eventos difíciles podían contar su historia.

Segunda mitad del siglo XX

Según Raymond Williams, los relatos de la vida de los trabajadores fueron importantes para el desarrollo del testimonio. Al principio, se leían como novelas, pero luego los trabajadores empezaron a escribir más sobre su propia experiencia, lo que los hizo más creíbles y se convirtieron en autobiografías.

En Latinoamérica, el testimonio se consolidó como un tipo de texto narrativo en los años setenta. Se usaba para que las personas hablaran por sí mismas, en lugar de que otros lo hicieran por ellas. El testimonio ha ganado importancia para apoyar los movimientos de derechos humanos y de solidaridad, convenciendo a otros de la importancia de un hecho. Por eso, Barbara Harlow lo ve como una "literatura de resistencia".

A finales de los años setenta, la figura del testigo se hizo más consciente y ocupó un lugar importante en la historia. En los años ochenta, dar testimonio de eventos difíciles, como guerras, genocidios o desapariciones, cobró mucha fuerza debido a los estudios sobre la memoria. En América Latina, el testimonio se institucionalizó después de la Revolución cubana (años sesenta) como una herramienta para dar voz a diferentes grupos en la esfera pública.

En los años noventa, surgió un debate sobre la relación entre el testimonio y la literatura, especialmente con la aparición de la figura del "mediador", alguien que ayuda al testigo a relatar los hechos. Un ejemplo famoso es el testimonio de Rigoberta Menchú (1982), quien contó lo sucedido en la guerra de Guatemala, y fue escrito por la antropóloga Elizabeth Burgos.

El testimonio en Latinoamérica también fue importante en textos narrativos no ficticios, como crónicas coloniales, biografías y diarios de campaña. La literatura que surgió de esto incluía a participantes y testigos directos, con el fin de dar a conocer las causas, atraer a más personas y reflexionar sobre los éxitos y fracasos de las luchas.

Mientras el testimonio se hacía más formal, la literatura carcelaria también ganó importancia. Estos documentos no oficiales, escritos a menudo en secreto desde la celda o el exilio, servían como fuente para la historia oficial.

Testimonio y las comisiones de verdad

Las comisiones de verdad son grupos de investigación oficiales y temporales que no son judiciales. Su tarea es investigar ataques a los derechos humanos, incluyendo crímenes internacionales, y descubrir la verdad.

En estas comisiones, los testimonios son muy importantes. Las investigaciones se basan en los relatos de las personas que sufrieron estos ataques (o de sus familiares). El objetivo es entender por qué ocurrieron esos crímenes, saber el paradero de personas desaparecidas y reconocer públicamente el sufrimiento de las víctimas. Los testimonios se pueden recoger en entrevistas individuales o en reuniones públicas, donde las víctimas pueden contar lo que les pasó frente a las autoridades y su comunidad.

¿Cómo saber si un testimonio es verdadero?

Para saber si un testimonio es verdadero en un juicio, se consideran varios puntos importantes. Se mira si los detalles son exactos, si la persona que testifica es creíble y qué tan confiable es su relato.

Sin embargo, hay cosas que pueden afectar la memoria de un testigo, tanto externas como internas, como experiencias pasadas o cómo se evalúa a sí mismo. Las diferencias entre personas también influyen en cómo se guarda la información, lo que puede afectar la exactitud del testimonio. Factores como la edad (cómo afecta la audición o la percepción), el uso de ciertas sustancias, los estereotipos, la ansiedad o el género pueden influir, ya que prestamos más atención a la información que nos interesa.

A veces, las personas que mienten pueden parecer más colaboradoras y menos nerviosas, porque se concentran en la impresión que causan y les cuesta más mantener la mentira.

Para evaluar la verdad, también se pueden observar señales físicas y la actividad cerebral, registrando cambios cuando se hacen preguntas sobre el hecho. Aunque el polígrafo (detector de mentiras) se usa, tiene límites, ya que las personas pueden intentar engañarlo, y el estado mental y la personalidad también influyen en los resultados.

Las declaraciones verdaderas suelen ser claras, con detalles de tiempo, lugar y lo que se vio, y una historia coherente. Las declaraciones falsas, en cambio, pueden ser más complicadas de recordar y a menudo carecen de tantos detalles y coherencia.

El Testimonio en diferentes áreas

El testimonio se usa en muchos ámbitos de la sociedad, como la religión, el derecho, los medios de comunicación y hasta la poesía.

El testimonio en el ámbito legal

En el ámbito legal, un testimonio es lo que una persona cuenta para ayudar a entender lo que pasó en un lugar y momento específicos. En un juicio, el testigo es alguien que vio directamente los hechos que se investigan o que tiene información útil para el caso. Solo pueden ser testigos las personas que tienen todas sus capacidades mentales. Cualquier persona con información, incluyendo la víctima y el acusado, puede testificar. Sin embargo, algunas personas, como médicos o líderes religiosos, tienen derecho a no dar su testimonio debido a su profesión. Las opiniones o conclusiones de los testigos no son tomadas en cuenta por el jurado, solo los datos importantes sobre el caso.

El objetivo del testimonio en el ámbito legal es buscar la verdad sobre los hechos para encontrar a los responsables y aplicar la ley.

Los peritos son un tipo especial de testigos. Ellos no vieron los hechos directamente, pero usan su conocimiento y experiencia en un campo específico para dar su opinión sobre lo que han estudiado. A diferencia de otros testigos, la opinión de los peritos sí es válida en un juicio.

En México, desde 1932, el proceso penal es mixto, es decir, escrito y oral. Esto significa que las discusiones judiciales son tanto escritas como habladas. La oralidad no solo es el debate en la audiencia, sino en todo el proceso, y no excluye la escritura, que sirve para preparar y documentar el caso.

Marta Madero, profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, dice que es un desafío reconstruir la verdad en un juicio. Se trata de saber cómo, a partir de los testimonios y otras pruebas, se reconstruyen los hechos para poder dar una sentencia.

La forma del testimonio

El testimonio cuenta una experiencia única, donde los hechos se narran de forma personal y con emoción.

La aceptación del testimonio como una forma de verdad ha cambiado cómo funcionan las instituciones del conocimiento, legales y políticas.

Joan W. Scott dice que la experiencia es lo que queremos explicar, lo que nos ayuda a entender y lo que produce conocimiento. La experiencia es tanto de un grupo como de una persona, porque lo que se dice es colectivo.

Se da un testimonio para influir en quien lo escucha y para que el público tome una postura sobre lo que se cuenta. Esto se llama la intención "perlocutiva" del testimonio, es decir, el efecto que produce en el oyente.

Desafíos del Testimonio

El testigo

María Moliner define al testigo como una persona que ha visto algo y puede dar seguridad a otros sobre lo que ocurrió. Es alguien que está presente en un suceso sin haberlo planeado.

Paul Ricoeur dice: "El testigo testifica ante alguien la realidad de una escena a la que dice haber asistido y con ello pide ser creído."

Jeli habla de dos tipos de testigos: el primero es la persona que vivió los hechos y puede contarlos. El segundo se refiere a experiencias y eventos tan difíciles que no hay sobrevivientes que puedan contarlos. En este caso, no es posible dar testimonio porque quienes podrían hacerlo han fallecido o desaparecido.

Agamben también destaca la importancia de quienes dan testimonio por aquellos que no pueden hacerlo. A estas personas se les llama "testimoniantes delegativos". Ellos observan y verifican la existencia de los hechos. Se pueden distinguir tres tipos de testigos: 1. El testigo: quien presenció los hechos pero no puede contarlos porque ha fallecido. 2. El testigo-víctima: quien presenció los hechos, pero debido a las situaciones difíciles que vivió, no puede hablar. 3. El testigo delegativo: quien narra los hechos por la palabra de otro.

Este tipo de relato no solo representa una experiencia personal, sino que puede hablar por toda una comunidad o grupo que pasó por el mismo evento. El testigo puede dar fe de un suceso por haberlo vivido, pero su relato se considera una declaración legal, no solo una experiencia personal.

Con el testimonio o declaración de un testigo, se busca impactar al oyente o atraer a la comunidad. Se busca ir más allá de solo informar sobre un evento.

Cuando un niño es testigo, surgen desafíos porque la exactitud de su memoria varía según la edad, el tipo de preguntas que se le hagan y el nivel de estrés que haya sufrido. Se ha visto que los niños mayores recuerdan los hechos con más detalle. Los niños más pequeños pueden mezclar información y ser influenciados, creando recuerdos falsos. También les cuesta distinguir entre recuerdos reales e imaginados, especialmente a edades muy tempranas, porque su memoria aún no está completamente desarrollada. A esta falta de recuerdos en la primera infancia se le llama amnesia infantil.

Procesos del testimonio

El testimonio implica tres procesos principales: la percepción, la retención y recuperación, y la persuasión.

- Percepción: Es cuando la persona recibe el evento y lo interpreta. La información llega a través de los sentidos. Influyen factores externos (como la luz, los colores, la velocidad) y factores internos (como la atención de la persona). Dos personas pueden ver la misma realidad de forma diferente.

- Retención y recuperación: Esto se refiere a la memoria, donde se guardan los detalles. La memoria es vulnerable y puede ser selectiva (nos fijamos más en unas cosas que en otras), asociativa (interpretamos lo ocurrido) o por sugestión (nueva información altera el recuerdo original).

- Persuasión: Se basa en lo que se transmite para convencer. Para ello, el testigo debe mostrar seguridad y exactitud, ser similar al oyente, tener una forma de declarar convincente, ser honesto y causar una buena primera impresión.

El testimonio como género literario

El testimonio es considerado un género literario que se presenta como narraciones, relatos o crónicas, como las escritas por frailes y soldados en Hispanoamérica. Algunos ejemplos son:

- Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo.

- Cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos V.

- Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

- Historia general de las cosas de Nueva España de Bernardino de Sahagún.

- Historia de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas.

A este tipo de literatura se le llama "literatura testimonial". Una de sus características es que no sigue reglas estrictas de un sistema literario.

Al estar formado por experiencias, usa un lenguaje intenso que busca influir y generar un cambio en las personas. Este cambio se logra porque el testimonio conecta al individuo con un contexto donde los eventos narrados son parte de su realidad, haciendo que la verdad sea personal.

Renato Prada Oropeza dice que "Todo discurso testimonial es siempre explícitamente referencial y pretende un valor de verdad -dice su (la) verdad."

Esto significa que para que un testimonio sea considerado, debe haber un hecho histórico que tenga una "versión oficial". El testimonio surge para ofrecer una visión más amplia o diferente de ese hecho, una "contra-versión". Además, el narrador o testigo intensifica los sucesos para influir en quien lo escucha y pedir ayuda o defensa para sí mismo o para el grupo al que representa. Por eso, el testimonio es usado a menudo por personas que han sufrido o han sido víctimas, como una forma de defenderse y evitar que lo que vivieron se repita. Estas personas, al dar su testimonio, se dejan llevar por sus emociones, exigen atención, usan exageraciones y piden un cambio y justicia.

Para Bárbara Harlow, el testimonio es una "literatura de resistencia". Ataca la literatura tradicional, rompe sus reglas, no busca ser estético y a menudo carece de coherencia en el relato, por lo que a veces se considera "mal escrito". En la literatura, el narrador es alguien que controla la historia, es racional y conoce los eventos.

A través de un relato, se narra o se recuerda un evento del pasado, usando personajes y sus acciones. Estos recuerdos son "construcciones" porque el pasado no se puede borrar, y toma sentido en el presente al organizarse a través de la narración.

Las diferencias se pueden ver al comparar el libro "Confesiones" de Jean-Jacques Rousseau con un testimonio oral. Aunque "Confesiones" parece un testimonio sobre la vida del autor, tiene características literarias como coherencia y estética.

Un ejemplo de testimonio real es el de una sobreviviente de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Este testimonio muestra un lenguaje intenso y rupturas, y tiene un valor político. "La explosión fue terrible, yo padezco de asma, esta me ataca por razones emocionales y por el humo, y los dos factores se estaban dando en ese momento, frente a mi venía un monstruo de humo, lo sentía como si fuera un gigante que quería devorarnos y nosotros unos pequeñitos que por más que corríamos el gigante en pocos pasos nos alcanzaba. Al ver esa masa de humo frente a nosotros, corrí hacia mi izquierda, y todos los que estábamos allí también, un señor de origen chino estaba junto a mi y con voz serena y tranquila me decía “yo se que te duele, yo se que son tus amigos, pero debes ser fuerte, tranquila” y con esa voz tan serena me tranquilizaba."

El testimonio y la colectividad

El testimonio "connota el acto de testificar o ser testigo en un sentido legal o religioso" y busca representar a un grupo o comunidad. El aspecto principal del testimonio es la narración desde el "yo" que pide ser reconocido y escuchado. Esto significa que el testimonio da voz a personas que antes eran anónimas y no tenían voz. Se considera una forma diferente de contar la historia, que se opone a la versión oficial. Por lo tanto, el testimonio es inclusivo, ya que da voz a diferentes personas y no solo a las autoridades, buscando respetar otras identidades.

El testimonio Me llamo Rigoberta Menchú es un ejemplo de un "yo" personal que se dirige al lector como un igual, mostrando la presencia de una representación colectiva. La autora busca encarnar un "yo-social", ya que el testimonio se centra en un evento vivido por el testigo junto con otros.

La historia de este libro sugiere que la lucha armada en Guatemala surgió de la represión que sufrían las comunidades indígenas, debido a sus intentos de proteger sus tierras y evitar la explotación por parte del ejército y los terratenientes.

Renato Prada Oropeza dice: "Se trata de un sujeto obviamente, de un yo-persona, pero que nunca pierde conciencia de su constitución social, de ser un aparte integrante de una clase social."

El testimonio y los acontecimientos

El testimonio cobra sentido por la forma en que se narra, ya que quien lo cuenta tiene la urgencia de transmitir algo.

En lugares donde ha habido guerras, conflictos políticos difíciles, genocidios y procesos de represión (situaciones de grandes problemas sociales y eventos muy duros), la forma de expresar y hacer públicas las interpretaciones de esos pasados es dinámica y no está fija. La relación del testimonio con la memoria y la historia ha estado acompañada por ciertos eventos difíciles que forman parte de su interpretación. Estos eventos son tan intensos que la persona no puede reaccionar, causando problemas en su vida social. Por lo tanto, estos eventos son a menudo olvidados o negados, y se recuerdan más tarde, con diferentes síntomas.

Kaufman (1998) explica: "En el momento del hecho, por la intensidad y el impacto sorpresivo, algo se desprende del mundo simbólico, queda sin representación, y a partir de ese momento no será vivido como perteneciente al sujeto, quedará ajeno a él. Será difícil o imposible hablar de lo padecido, no se integrará a la experiencia y sus efectos pasarán a otros espacios que el sujeto no puede dominar. La fuerza del acontecimiento produce un colapso de la comprensión, la instalación de un vacío o agujero en la capacidad de explicar lo ocurrido."

Además, para Shoshana Felman, el testimonio "parece estar compuesto de pedazos de una memoria que ha sido abrumada por acontecimientos que no se han comprendido o recordado, actos que no pueden ser construidos como conocimiento ni asimilados a la plena cognición, eventos por encima de nuestros marcos o referencia".

Las experiencias sobre los eventos ocurridos suelen expresarse con mucha intensidad. Según Paul Veyne, esta emoción intensa, junto con muchas imágenes, es algo característico de la Modernidad.

Historia y memoria en el testimonio

El pasado siempre es un tema de debate, ya que en él se construyen y compiten la memoria y la historia. Beatriz Sarlo dice que el pasado es un deseo o un lugar común donde, más allá de cualquier decisión pública o privada, hay algo difícil de manejar. Hablar del pasado no es solo hablar de recuerdos, también hablamos de olvidos y de situaciones que cambian lo que sabemos y creemos en el presente.

Beatriz Sarlo (2005) afirma: "El regreso del pasado no es siempre un momento liberador del recuerdo, sino un advenimiento, una captura del presente."

La memoria, como el proceso de recordar, organizar e interpretar las experiencias humanas, implica desafíos, por ejemplo, sobre si los datos son verificables y, por lo tanto, si los relatos son auténticos. Esto se debe a que pueden cometerse errores al recordar y transmitir la información.

El testimonio se ha interpretado como la verdad que una persona necesita decir para influir en las instituciones. Sin embargo, hay debates sobre si la experiencia personal debe considerarse una verdad absoluta, ya que esto ha llevado a olvidar las condiciones históricas específicas que dan valor al testimonio. Una de las críticas literarias del testimonio en este aspecto es Beatriz Sarlo.

Por otro lado, el debate sobre el testimonio en la historia se debe a los intentos de legitimar la historia oral dentro de la disciplina y a la idea de la historia como una narración construida. Esto ha llevado a pensar en las discusiones políticas e ideológicas sobre cómo los historiadores intervienen para confrontar "verdades históricas" y las posturas "falsas" o distorsionadas del pasado.

En otras palabras, el testimonio se relaciona con una forma personal de la verdad basada en la experiencia, que se guarda en la memoria como el proceso de recordar, organizar e interpretar las verdades. Esto a menudo implica creer en mitos o "invenciones" del pasado sin cuestionarlos, a veces con una visión idealizada. La historia, en cambio, se refiere a los hechos comprobados científicamente, a lo que "realmente" ocurrió, y lleva a que esos sucesos recopilados se vuelvan parte de la historia oficial.

Actualmente, el testimonio ha ganado más importancia porque, a través de la memoria colectiva, ayuda a reconstruir los hechos y, por lo tanto, la historia. Esto se debe a que el testimonio es un relato en primera persona que no habla solo por una persona, sino por un grupo, es decir, no es una voz singular sino una voz plural. En la mayoría de los casos, este grupo social son los llamados grupos menos favorecidos que buscan comunicar problemas de represión, pobreza y marginación, entre otros.

La reconstrucción de la memoria de los pueblos a través del testimonio busca la verdad de los hechos, pero también busca que esta se transmita a las futuras generaciones para legitimar su propia historia, a pesar del debate historiográfico.

Como dice Rocío Silva, “los testimonios en conjunto, conforman nuevas narrativas nacionales que ayudan a entender la historia desde una perspectiva diferente a la oficial”. Es decir, la historia ahora también es escrita por personas que han vivido en situaciones difíciles, aportando una visión distinta a la escrita por los investigadores.

El testimonio como experiencia personal

El testimonio se entiende como experiencia personal cuando no hay una "propiedad" en el relato. En este contexto, la verdad no es única, ya que muchas verdades son posibles, lo que hace que cualquier testimonio sea considerado "verdadero". Dentro de esta experiencia personal, la narración es fundamental, ya que le da sentido a lo que se cuenta y conecta a la persona con el pasado.

Cuando la narración se separa de la persona, la experiencia pierde su sentido.

Beatriz Sarlo (2005) dice: "No hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración: el lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en lo comunicable, es decir, lo común."

La "muerte del sujeto" ocurre cuando la experiencia de la persona y su forma de ser contada dejan de ser válidas y empiezan a ser cuestionadas. Durante la narración, la persona no representa una totalidad permanente, sino una representación que habla en ese momento. "El sujeto que habla es una máscara o una firma."

Por lo tanto, en el testimonio de verdad personal, el valor de la persona recae en lo que dice y no se cuestiona si es falso o verdadero. Al contrario, se busca que durante el cuestionamiento y la validez del relato, la persona muestre cierta indignación hacia lo que experimentó. "El sujeto no solo tiene experiencias sino que puede comunicarlas, construir su sentido y, al hacerlo, afirmarse como sujeto."

Pensadores importantes sobre el Testimonio

Émile Benveniste

Según Benveniste, la experiencia humana se manifiesta a través del lenguaje. Cada vez que usamos las reglas del lenguaje, creamos una experiencia única. A esa experiencia se refiere el testimonio. Para Benveniste, el testimonio es una forma de hablar en la que se usa el lenguaje para decir lo que se quiere. "Es siempre el acto de palabra en el proceso de intercambio a lo que remite la experiencia humana inscrita en el lenguaje."

También habla del "tiempo lingüístico", que está "ligado al uso de la palabra que se define y ordena en función del discurso". Esto significa que el lenguaje organiza el tiempo a partir de lo que dice la persona que habla. Así, el tiempo en el lenguaje se vive de forma personal. Benveniste afirma que:

"La temporalidad que es mía cuando ordeno mi discurso es aceptada del todo como suya por mi interlocutor. Mi “hoy” se convierte en su “hoy”, aunque no lo lleva instaurado en su propio discurso, y mi “ayer” en su “ayer”. Recíprocamente cuando él hable contestando , yo convertiré, vuelto receptor, su temporalidad en la mía."

Así, el autor indica que el lenguaje organiza el tiempo a partir del discurso, y ese discurso se presenta en el presente, ya que no podemos referirnos al pasado o al futuro porque el presente es un tiempo implícito en el acto de hablar.

Giorgio Agamben

Según Giorgio Agamben, el testimonio es una experiencia personal y difícil que surge del contacto con una realidad muy dura. Él dice que, por su naturaleza, al testigo le cuesta mucho comunicar lo que vivió.

Para hablar de testimonios y testigos, Agamben se centra en el análisis del Holocausto, considerando Auschwitz como un punto de quiebre en la historia y la ética humana, debido al extremo sufrimiento que padecieron algunas personas. Para explicar esto, distingue dos tipos de testigos: el "verdadero testigo" y el "sobreviviente". Al primero lo llama musulmán y se refiere a las personas que perdieron toda su humanidad y no podían dar testimonio. En la segunda categoría, están quienes sí pueden dar testimonio y quienes hablan por el testigo.

Agamben considera importante recuperar el testimonio de las víctimas y llenar los "vacíos", es decir, lo que no pudo decir el prisionero común porque ya falleció.

Giorgio Agamben (2000) dice: "Lo repito, no somos nosotros, los supervivientes, los verdaderos testigos…los que hemos sobrevivido somos una población anómala, además de exigua: somos aquellos que por sus prevaricaciones, o su habilidad, o su suerte, no han tocado fondo… son ellos, los musulmanes, los hundidos, los testigos integrales, aquellos cuya declaración hubiera podido tener un significado general. Ellos son la regla, nosotros la excepción…Nosotros hablamos por ellos, por delegación."

Finalmente, Agamben concluye que lo sucedido en Auschwitz es indescriptible, un evento sin testigos completos, y por lo tanto, lo único posible es dar testimonio de la imposibilidad de testificar.

Dominick LaCapra, en su libro Historia en tránsito, describe las características que debería tener un testimonio según Agamben: debe ser un hecho único que causó la dificultad, debe ser algo muy grande y una experiencia donde se pierden todas las capacidades y dejas de ser tú mismo.

Una segunda idea que presenta LaCapra es que "la dificultad [...] permitirá cierta distancia crítica de los conflictos y una posibilidad de transformación significativa, incluyendo cambios deseables en las responsabilidades y obligaciones de la vida cívica". El testimonio se transmite para evitar que el hecho se repita, por eso es necesario hacer cambios.

John Beverley

John Beverley (1989) define el testimonio como "una narración con la extensión de una novela o novela corta, en forma de libro o panfleto (esto es, impresa y no acústica)".

En su libro Testimonio: sobre la política de la verdad, John Beverley analiza el testimonio de Rigoberta Menchú en Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. A partir de este, Beverley señala algunos elementos presentes en el testimonio y ofrece opiniones de otros autores.

Primero, John Beverley habla de una persona que ha vivido un suceso difícil y relata en primera persona su experiencia y la de un grupo. Junto a esta persona y la necesidad de contar lo sucedido, hay un experto (periodista, escritor, sociólogo) que busca que el relato sea efectivo para la opinión pública. El ejemplo que da Beverley es el de Rigoberta Menchú y Elizabeth Burgos: Rigoberta es la persona que cuenta las masacres que sufrió la comunidad indígena guatemalteca durante la dictadura, y Burgos es la periodista que ayuda a dar a conocer la historia. Es importante destacar cómo se interpreta el testimonio y cómo se expresa la experiencia.

Este mismo libro ha generado debates, por ejemplo, David Stoll, al analizar el relato de Menchú, concluyó que, sin dudar de su historia, su relato no es completamente confiable, ya que a veces exagera o evita hechos.

El testimonio puede implicar que la narración se distorsione para llamar la atención por su forma llamativa. Esto significa que la producción no es totalmente fiel a la realidad, pero sirve como una herramienta de lucha para la comunidad. También ayuda a recuperar la memoria del pasado, completada con otros testimonios y recopilada por quien está interesado en la historia.

El autor menciona que para que el testimonio sea creíble, necesita un "efecto de veracidad", que se logra cuando alguien transcribe el testimonio. En este sentido, el testimonio no se considera como tal hasta que está escrito en papel o en otro formato, incluso digital. La discusión se centra en para quién se construye el testimonio, ya que la mayoría de las veces quien lo lee o escucha es alguien "ajeno" al mundo del testigo, pero necesario para los fines de la persona que cuenta su historia.

Beatriz Sarlo

Beatriz Sarlo, en su libro Tiempo pasado, plantea preguntas sobre la experiencia, la persona y el testimonio, como:

- ¿Qué relato de la experiencia puede evitar la contradicción entre lo fijo de lo que se cuenta y lo cambiante de lo vivido?

- ¿La narración de la experiencia conserva algo de la intensidad de lo vivido? ¿La experiencia se disuelve o se mantiene en el relato?

- ¿Es posible recordar una experiencia, o lo que se recuerda es solo el recuerdo que ya se contó, y así solo hay una sucesión de relatos que no pueden recuperar nada de lo que pretenden?

Para la autora, es muy importante analizar las categorías de persona y experiencia, ya que vivimos en un momento donde la identidad es tan importante como la historia, y donde "se refleja la importancia de lo personal y el papel que se le da en la vida pública".

Por eso, la autora afirma que muchas de las respuestas a estas preguntas se encuentran en cómo funciona el testimonio en la cultura, ya que "en situaciones no judiciales, el testimonio pide una consideración donde se mezclan los argumentos de su verdad, sus legítimas pretensiones de credibilidad".

La autora explica que no puede haber testimonio sin experiencia, pero la experiencia es tan importante como su narración. Cuando algo se narra, se vuelve comunicable y, por lo tanto, común. Además, la narración "inscribe la experiencia en una temporalidad que no es la del suceso [...] sino la de su recuerdo" y, por lo tanto, de alguna manera, se deforma.

Beatriz Sarlo critica la autoridad y los privilegios que se le han dado al testimonio, especialmente en la investigación histórica.

Ella dice: "El testimonio se convierte en una herramienta popularizada, volviéndose una estructura con valor excesivo donde la experiencia personal adquiere un valor político, es decir, se toma por valor de verdad absoluto un valor de verdad particular." Y también: "El testimonio por su autorrepresentación como verdad de una persona que relata su experiencia, pide no someterse a las reglas que se aplican a otros discursos de intención referencial, alegando la verdad de la experiencia."

Para la autora, el pasado es siempre una "construcción", ya que, al ser contado desde el presente, siempre responderá a las necesidades o situación actual de quien lo narra. Así, a través del testimonio, se representa un pasado hecho de eventos contados a partir de una selección y un orden que responde a los proyectos políticos y de reivindicación de la persona que los cuenta.

Además, analiza lo que llama "cultura de la memoria" y "giro personal", cuestionando la postura siempre de reivindicación desde la que se narra en primera persona, así como los privilegios que, desde la investigación, se le otorgan al género como una forma incuestionable de acceder a la verdad.

La autora no discute el testimonio en sí, sino cómo se trata, al considerar que no se le aplica el mismo rigor científico que a otros recursos de la investigación histórica.

Sarlo se refiere al testimonio como una figura ilusoria y advierte: "A las narraciones de memoria, los testimonios y los escritos de fuerte inflexión autobiográfica los acecha el peligro de una imaginación que se establezca demasiado firmemente “en casa”."

Para la escritora, es importante reflexionar sobre la posición de autoridad que se le ha dado al testimonio para contar una verdad, cargada de gran valor individual, de la que se supone que solo su narrador es poseedor. Esto se debe a que el relato se naturaliza y a que la experiencia se cree dependiente del lenguaje, razón por la cual también se apela constantemente a la confianza total del lector.

Así, Sarlo objeta el relato en primera persona como un medio para llegar a la verdad y critica la validez incuestionable con que ha sido tratado, especialmente en la investigación histórica. Sugiere que el testimonio debe ser expresado en otras formas de relato (novela, ensayo, biografía, autobiografía, etc.) que lo contengan sin presentarse como poseedores de la verdad ni pedir la confianza absoluta de sus lectores.

Joan W. Scott

Joan W. Scott revisa el concepto de experiencia en su texto "Experiencia", que está muy relacionado con el testimonio. Su idea principal es que, aunque este término se ha definido de muchas maneras, no se ha tomado en cuenta cómo se construye ni cómo se estructura la visión de lo que las personas han vivido. Por eso, la autora cuestiona lo que puede ser experiencia diciendo que "no son los individuos los que tienen la experiencia, sino los sujetos los que son constituidos por medio de la experiencia". Así, la experiencia es lo que se busca explicar, lo que produce conocimiento y da historia a las identidades que crea.

Scott empieza su crítica explicando que tomar la experiencia como prueba "ha causado una crisis para la historia tradicional, al multiplicar no solo los relatos, sino también las personas, e insistir en que la historia se escribe desde perspectivas y puntos de vista fundamentalmente diferentes, y de hecho irreconciliables, ninguno de los cuales es completo ni completamente verdadero".

La autora afirma que el problema no es usar la experiencia como prueba, ya que desde un punto de vista histórico es correcto usar nuevas pruebas que cuestionen la historia convencional. Sin embargo, para Scott, usar la experiencia como prueba le quita a la historia su capacidad crítica, porque hay argumentos que la consideran verdadera por ser el relato propio de una persona, y a partir de eso "la evidencia de la experiencia se convierte entonces en evidencia del hecho de la diferencia".

Por eso se habla de una historia de la diferencia. El problema, como explica Scott, es que al hablar de una historia de la diferencia, que toma como prueba las experiencias de nuevas personas antes no reconocidas por la historia tradicional, no se toma en cuenta que se siguen usando las mismas categorías sin analizarlas, porque:

"El proyecto de hacer la experiencia visible no incluye el análisis del funcionamiento de este sistema y de su historicidad, y en vez de esto reproduce sus términos... Hacer visible la experiencia de un grupo diferente pone al descubierto la existencia de mecanismos represivos, pero no su funcionamiento ni su lógica." Así, para Scott, la experiencia no puede definirse sin haber contextualizado las estructuras históricas y sociales que contribuyen a la formación de un relato.

Fredric Jameson

Fredric Jameson considera el testimonio como una alternativa a lo que llama la "subjetividad demasiado madura" de la novela de formación (bildungsroman), es decir, le da su aprobación y madurez a la narración de una persona.

Barbara Harlow

Harlow convierte el testimonio en una herramienta clave de la literatura de resistencia. Una literatura que surge en circunstancias extremas.

Para Barbara Harlow, el testimonio es la voz que representa a los grupos oprimidos por las dictaduras, la otra cara de la historia no contada, especialmente en Latinoamérica.

George Yúdice

Yúdice ve el testimonio como una forma de resistencia propia del Tercer Mundo. Sin embargo, considera que su función más importante "es servir de vínculo solidario entre diversas comunidades". Así, su política cultural "atraviesa fronteras e identidades establecidas en favor de una formación que busca la democracia".

Margaret Randall

El género testimonial, como categoría literaria, es un género nuevo. Para la escritora, los elementos que lo definen son: el uso de fuentes directas, la presentación de una historia a través de las voces de un pueblo protagonista de un hecho, su inmediatez (ya que son historias recientes), el uso de material secundario como entrevistas y documentos, y una alta calidad estética.

Randall considera que la intención del género testimonio es provocar un intercambio de ideas y experiencias. El compromiso es como un motor del testimonio, es decir, la preocupación por el otro no solo significa descubrir lo que ha vivido el testigo, sino también tener la sensibilidad para entender su dolor, pero con la madurez suficiente para no aumentarlo.

Galería de imágenes

-

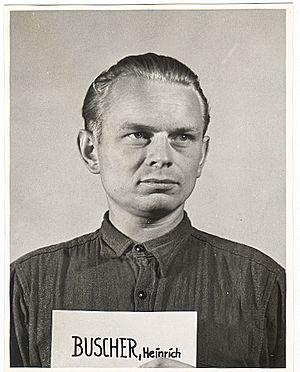

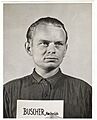

Heinrich Buscher (oficial de las Schutzstaffel) dio su testimonio durante los Juicios de Núremberg.

Véase también

En inglés: Testimony Facts for Kids

En inglés: Testimony Facts for Kids