Filosofía analítica para niños

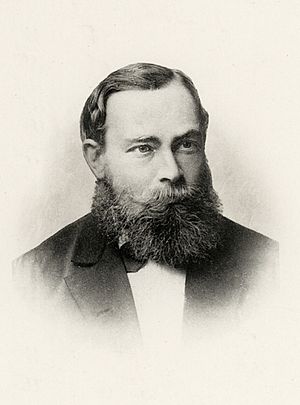

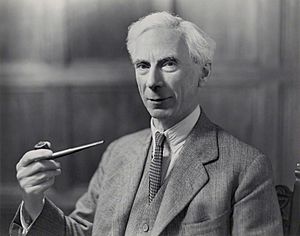

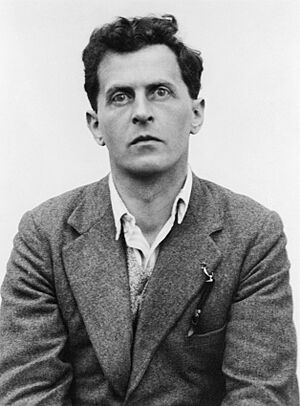

La filosofía analítica es una forma de pensar sobre grandes preguntas que surgió a principios del siglo XX. Fue impulsada por pensadores como Gottlob Frege, Bertrand Russell, George Edward Moore, algunos miembros del Círculo de Viena y Ludwig Wittgenstein.

Esta corriente filosófica también incluye los desarrollos que vinieron después, influenciados por estos primeros pensadores. Es muy importante en las universidades de países de habla inglesa, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, así como en los países escandinavos. La mayoría de los departamentos de filosofía en estas regiones se identifican con la filosofía analítica.

Al principio, la filosofía analítica se centró mucho en analizar el lenguaje usando la lógica formal. Con el tiempo, aunque siguió siendo importante, también se enfocó en la claridad de las ideas, la precisión en los argumentos lógicos, la atención a los detalles, el respeto por las ciencias naturales y una cierta desconfianza hacia los sistemas filosóficos muy grandes y complejos.

Contenido

¿Qué caracteriza a la filosofía analítica?

Muchos filósofos han intentado explicar qué es la filosofía analítica. Una de sus ideas principales es el análisis conceptual, que es como desarmar una idea para entender bien sus partes.

Scott Soames, un filósofo, dice que la filosofía analítica busca la claridad, el rigor y la buena argumentación. Su objetivo es descubrir qué es verdad y qué se sabe, no dar consejos sobre cómo vivir. También se enfoca en investigar problemas pequeños y específicos para avanzar poco a poco, en lugar de intentar resolver todas las grandes preguntas a la vez.

En general, la filosofía analítica se caracteriza por:

- Un gran interés en el estudio del lenguaje y el análisis lógico de los conceptos: Esto incluye tanto la lógica formal (como las matemáticas) como el lenguaje que usamos todos los días. Puedes ver esto en obras importantes como Principia Mathematica de Russell y Whitehead, o el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein.

- Una actitud escéptica hacia la metafísica tradicional: La metafísica trata sobre preguntas muy abstractas, como la naturaleza de la realidad o la existencia. Algunos filósofos analíticos, como los del Círculo de Viena, pensaban que muchas afirmaciones metafísicas eran difíciles de entender o de probar.

- Una conexión con el empirismo: El empirismo es la idea de que nuestro conocimiento viene principalmente de la experiencia y la observación.

- Una afinidad con la investigación científica: La filosofía analítica a menudo se inspira en la forma en que las ciencias, especialmente la física, investigan el mundo. Sin embargo, algunos filósofos y científicos piensan que esta conexión a veces es demasiado fuerte.

- Una diferencia con otras formas de filosofía: Se distingue de la llamada Filosofía continental (que es más común en Europa continental) y de las filosofías orientales.

Hoy en día, la filosofía analítica ha crecido mucho y abarca nuevos temas como la Filosofía de la mente, la Filosofía de las ciencias, la Filosofía de las matemáticas, la Epistemología (el estudio del conocimiento) y la Metafísica. Esto hace que sea más difícil definirla con precisión.

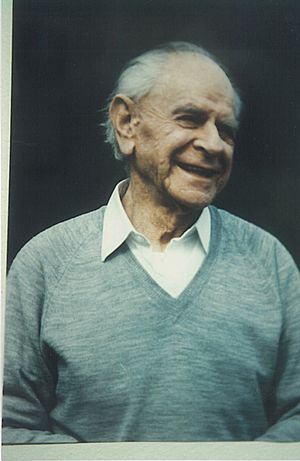

Algunos pensadores importantes asociados con esta tradición son Gottlob Frege, G. E. Moore, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper y los miembros del Círculo de Viena. Más tarde, figuras como Willard van Orman Quine, Saul Kripke y John Searle también fueron muy influyentes.

Formas de abordar los problemas

Los filósofos analíticos suelen investigar cómo se expresan los conceptos en el lenguaje.

- Formalismo: Una forma es el formalismo, que busca la "forma lógica" o estructura subyacente de las oraciones. Usan la lógica moderna para entender cómo se relacionan las ideas y qué conclusiones se pueden sacar.

- Informalismo: Otra forma es el informalismo, que también estudia las oraciones, pero se enfoca en cómo se usan los conceptos en el lenguaje ordinario y en situaciones cotidianas. Así, entienden las ideas observando cómo las personas hablan y actúan.

Incluso cuando los filósofos analíticos no usan estos enfoques directamente, a menudo ven los problemas filosóficos como problemas relacionados con la naturaleza del lenguaje. Por ejemplo, en la ética, se preguntan si las frases sobre lo que es bueno o malo son descripciones de la realidad (que pueden ser verdaderas o falsas) o solo expresiones de sentimientos.

Historia de la filosofía analítica

Los inicios

A finales del siglo XIX, la filosofía en Inglaterra estaba muy influenciada por el Idealismo Británico, que se basaba en ideas de filósofos como Hegel. Este movimiento era diferente de la tradición empirista que había antes.

En este ambiente, Bertrand Russell descubrió los trabajos de Gottlob Frege, un filósofo alemán que había sido poco reconocido. Frege no construía grandes sistemas filosóficos, sino que se enfocaba en mostrar que las matemáticas y la lógica tienen su propia validez, sin depender de lo que piensen las personas.

Frege creó la lógica moderna y desarrolló ideas importantes sobre el significado de las palabras y los números. Russell y Alfred North Whitehead continuaron el trabajo de Frege, intentando demostrar que las matemáticas se basan en principios lógicos. Su obra, los “Principia Mathematica” (1910-1913), hizo que muchos filósofos se interesaran en la lógica simbólica.

Russell usó la lógica como su herramienta principal para resolver problemas filosóficos. Por ejemplo, mostró que frases que parecen similares en el lenguaje común pueden tener significados lógicos muy diferentes.

El positivismo lógico

Entre las décadas de 1920 y 1940, las ideas de Russell y Wittgenstein fueron muy importantes para un grupo de pensadores en Viena y Berlín, conocidos como el Círculo de Viena y el Círculo de Berlín. Su filosofía se llamó positivismo lógico (o empirismo lógico).

Los positivistas lógicos usaban la lógica formal para explicar cómo conocemos el mundo a través de la experiencia. Filósofos como Rudolf Carnap y Hans Reichenbach creían que solo las verdades de la lógica y las matemáticas (que son como definiciones) y las verdades de la ciencia (que se pueden verificar con la experiencia) tenían significado. Para ellos, cualquier otra afirmación, como las de ética o religión, no tenía sentido.

Karl Popper reaccionó a esto proponiendo que la ciencia se distingue por la posibilidad de que sus teorías sean "falsadas" (demostradas como incorrectas), no solo verificadas.

Muchos miembros del Círculo de Viena tuvieron que huir de Alemania y Austria debido a la situación política de la época. Se refugiaron en el Reino Unido y Estados Unidos, lo que ayudó a que el positivismo lógico y la filosofía analítica se hicieran muy fuertes en el mundo de habla inglesa.

Los positivistas lógicos pensaban que la filosofía debía dedicarse a aclarar el pensamiento, no a crear grandes teorías. Adoptaron el principio de verificación, que decía que una afirmación solo tiene significado si se puede verificar con la experiencia o si es una verdad lógica. Por eso, rechazaron muchos problemas filosóficos tradicionales, especialmente los de metafísica, por considerarlos sin sentido.

Después de 1960

A principios de los años cincuenta, el positivismo lógico fue muy criticado por filósofos como Ludwig Wittgenstein, Willard Van Orman Quine y Wilfrid Sellars. En los sesenta, tanto el positivismo lógico como la filosofía del lenguaje común perdieron popularidad. La filosofía en inglés empezó a interesarse por más temas y métodos.

Hoy en día, la mayoría de los filósofos en Estados Unidos, Reino Unido y Australia se consideran "filósofos analíticos". El término "filosofía analítica" se ha extendido para referirse a un "estilo analítico" de pensar, que busca la precisión y la profundidad en temas específicos, evitando discusiones vagas sobre asuntos muy amplios.

Filosofía analítica hoy en día

Aunque los filósofos analíticos actuales tienen intereses y métodos diferentes, y a menudo han dejado de lado algunas ideas de la filosofía analítica anterior a 1960, hoy se considera que la filosofía analítica se define por un estilo de escritura particular. Este estilo es preciso, riguroso y exhaustivo en temas concretos, y evita las discusiones imprecisas sobre temas muy amplios.

En los años 60, la filosofía en inglés empezó a incluir más intereses y métodos, alejándose del positivismo lógico y adoptando una postura más amplia llamada naturalismo. Muchos filósofos han seguido este camino, como Richard Rorty, Daniel Dennett y Patricia Churchland. Estos filósofos creen que la filosofía está conectada con la ciencia, que la mente es biológica y está influenciada por la cultura, y que se pueden aplicar técnicas científicas a la filosofía.

La mayoría de los filósofos en Gran Bretaña y Estados Unidos todavía se consideran "filósofos analíticos". Han ampliado la idea original de "filosofía analítica" a un "estilo analítico" más general. Las publicaciones importantes de filosofía analítica se encuentran en revistas como Philosophical Review y Journal of Philosophy, y en editoriales como Oxford University Press.

Algunos de los temas más importantes y activos de la filosofía analítica actual son:

Filosofía de la mente y ciencias cognitivas

Al principio del siglo XX, el conductismo lógico fue la teoría más importante en la Filosofía de la mente. Los conductistas pensaban que las afirmaciones sobre la mente eran lo mismo que las afirmaciones sobre el comportamiento. Más tarde, esta idea perdió popularidad a favor de teorías que identificaban los estados mentales con estados del cerebro.

Hoy en día, la Filosofía de la mente está muy relacionada con la ciencia cognitiva, que estudia cómo funciona la mente. Un tema central de investigación es la conciencia. Hay diferentes teorías sobre cómo funciona, como la heterofenomenología de Daniel Dennett.

Ética

Algunos dicen que la filosofía analítica evitó los temas éticos al principio. Sin embargo, con el tiempo, la ética regresó como un área de estudio importante. Los filósofos analíticos han distinguido tres niveles de reflexión sobre la moral:

- Metaética: Investiga los conceptos y el lenguaje moral (por ejemplo, qué significa "bueno").

- Ética normativa: Examina y crea juicios éticos (por ejemplo, qué acciones son correctas o incorrectas).

- Ética aplicada: Investiga cómo aplicar los principios morales a casos prácticos y difíciles, a menudo relacionados con la tecnología o la ciencia.

Metaética

La metaética en el siglo XX tiene dos orígenes. Uno es la investigación de George Edward Moore sobre términos éticos en su libro Principia Ethica (1903). El otro es el positivismo lógico, que consideraba que las afirmaciones sobre valores (éticos, estéticos, religiosos) no tenían sentido si no se podían verificar.

Esto llevó a los filósofos analíticos a investigar la naturaleza y el significado de las afirmaciones morales. Los positivistas lógicos creían que las afirmaciones sobre valores no podían ser objetivamente verdaderas o falsas. En cambio, adoptaron una teoría según la cual los juicios de valor solo expresaban las actitudes de quien hablaba. Por ejemplo, decir "matar es malo" sería como decir "¡Búu, matar!".

Aunque esta idea fue aceptada por muchos, el emotivismo (la teoría de que los juicios de valor solo expresan emociones) tenía algunas debilidades. Por eso, evolucionó a teorías más complejas como el expresivismo de Charles Leslie Stevenson y el prescriptivismo universal de R.M. Hare.

Sin embargo, estas teorías también tuvieron críticos. Philippa Foot y Elizabeth Anscombe cuestionaron estas ideas. Anscombe, en su artículo "Modern Moral Philosophy" (1958), introdujo el término "consecuencialismo" y ayudó a revivir la ética de la virtud de Aristóteles.

John Mackie, en Ethics: Inventing Right and Wrong (1977), argumentó que no existen valores morales objetivos y que la moral debe ser "inventada" en lugar de "descubierta".

Ética normativa

La primera mitad del siglo XX se caracterizó por cierto escepticismo hacia la ética normativa. Temas como la filosofía social y política, la estética y la Filosofía de la historia fueron menos importantes en la filosofía de habla inglesa.

Durante este tiempo, el utilitarismo fue la única teoría ética no escéptica que se mantuvo popular. Pero a medida que la influencia del positivismo lógico disminuyó, los filósofos analíticos renovaron su interés en la ética. La publicación del artículo de Elizabeth Anscombe y el libro Teoría de la Justicia de John Rawls en 1971, que restauró el interés en la ética kantiana, fueron muy importantes. Hoy en día, la ética normativa está dominada por tres escuelas: el utilitarismo, la ética de la virtud y la deontología.

Ética aplicada

Desde la década de 1970, la ética aplicada ha sido una parte importante de la filosofía analítica. Este campo estudia cómo aplicar los principios morales a problemas prácticos y concretos. Los filósofos que trabajan en esta área ven la ética como algo que involucra valores humanos y tiene implicaciones prácticas en cómo las personas interactúan y viven en sociedad.

Algunos temas de interés en la ética aplicada incluyen la ética ambiental, los derechos de los animales y los desafíos que surgen de los avances médicos. En la educación, la ética aplicada aborda temas como el castigo en las escuelas y la igualdad de oportunidades educativas.

Filosofía de la religión

Al igual que con la ética, la filosofía analítica al principio tendió a evitar el estudio de la Filosofía de la religión, ya que el positivismo lógico consideraba que las afirmaciones religiosas eran parte de la metafísica y, por lo tanto, sin sentido.

Sin embargo, el declive del positivismo lógico renovó el interés en este campo. Filósofos como William Alston, John Mackie y Alvin Plantinga no solo introdujeron nuevos problemas, sino que también volvieron a estudiar temas clásicos, como la naturaleza de los milagros, los argumentos sobre la existencia de Dios, el problema del mal y la racionalidad de creer en Dios.

Filósofos como Charles Hartshorne y Alvin Plantinga reabrieron la discusión sobre la validez del argumento ontológico (un argumento para la existencia de Dios) usando la lógica modal. William Lane Craig revivió argumentos islámicos a favor de la existencia de Dios. Richard Swinburne propuso un argumento teleológico (basado en el diseño del universo) usando la probabilidad.

Algunos filósofos analíticos de la religión también han estudiado a Wittgenstein y su interpretación de la filosofía de la religión de Søren Kierkegaard.

Filosofía política

Liberalismo

La filosofía política analítica actual debe mucho a John Rawls. En su libro Teoría de la Justicia (1971), propuso una teoría liberal igualitaria sobre la justicia. Su trabajo fue respondido por Robert Nozick, quien en su libro Anarquía, Estado y Utopía criticó a Rawls y defendió el libertarismo de libre mercado. Isaiah Berlin también fue muy influyente con su artículo Dos Conceptos de Libertad.

En las últimas décadas, ha habido críticas al liberalismo desde diferentes puntos de vista, incluyendo el feminismo, el comunitarismo y el multiculturalismo.

Marxismo analítico

Otro desarrollo en la filosofía política analítica es la escuela del marxismo analítico. Sus miembros aplican técnicas de la filosofía analítica y de las ciencias sociales modernas para aclarar las teorías de Karl Marx. El miembro más conocido es Gerald A. Cohen, cuyo trabajo de 1978, Teoría de la Historia de Karl Marx: Una Defensa, se considera el inicio de esta escuela.

Estos filósofos buscan un "pensamiento claro y riguroso" sobre temas que a menudo están cubiertos por "una niebla ideológica", lo que muestra la influencia del estilo de la filosofía analítica.

Comunitarismo

Los comunitaristas como Alasdair MacIntyre y Charles Taylor usan técnicas de la filosofía analítica para criticar el liberalismo. Cuestionan la idea liberal de que el individuo es completamente independiente de la comunidad. Argumentan que la comunidad juega un papel muy importante en la formación de los valores y pensamientos de una persona.

Metafísica analítica

Una gran diferencia con la filosofía analítica de la primera mitad del siglo XX es el resurgimiento de las teorías metafísicas en la segunda mitad del siglo. Filósofos como David Kellogg Lewis y David Malet Armstrong desarrollaron teorías sobre temas como los universales (qué hace que las cosas sean de cierto tipo), la causalidad (causa y efecto), la posibilidad y la necesidad, y los objetos abstractos.

Este resurgimiento se debe en parte a la crítica de Willard Van Orman Quine a la distinción entre afirmaciones analíticas (verdaderas por definición) y sintéticas (verdaderas por la experiencia). También fue importante el desarrollo de la lógica modal, con el trabajo de Saul Kripke, quien argumentó a favor de la existencia de las esencias y la posibilidad de verdades necesarias que se descubren con la experiencia.

La ciencia también ha tenido un papel cada vez más importante en la metafísica. La teoría de la relatividad ha influido en la filosofía del tiempo, y la física cuántica se discute a menudo en el tema del libre albedrío.

Filosofía del lenguaje

La filosofía del lenguaje fue muy importante en la primera mitad del siglo XX, pero empezó a perder protagonismo en la segunda mitad. Sin embargo, muchas de las figuras más influyentes en este campo surgieron en la primera mitad del siglo, como Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y Willard Van Orman Quine.

La obra El nombrar y la necesidad de Saul Kripke argumentó que los problemas en las teorías sobre los nombres propios mostraban malentendidos sobre la metafísica de la necesidad y la posibilidad. Kripke es considerado el filósofo que revivió las discusiones sobre las esencias y la identidad metafísica.

Richard Rorty propuso una visión del lenguaje como una herramienta, no como una forma de conocimiento.

Filosofía de la ciencia

En respuesta al verificacionismo del positivismo lógico y a las críticas de Karl Popper (quien propuso la falsabilidad como criterio para distinguir la ciencia de la pseudociencia), las discusiones en la filosofía de la ciencia en la segunda mitad del siglo XX estuvieron dominadas por teorías constructivistas sociales y relativistas sobre la ciencia. Esto abrió la puerta a análisis sociológicos y antropológicos de la ciencia.

Thomas Kuhn, con su idea de los cambios de paradigma, y Paul Feyerabend, con su anarquismo epistemológico, fueron líderes importantes en estas discusiones. La filosofía de la biología también ha crecido mucho, especialmente por el debate sobre la teoría de la evolución. El libro La Peligrosa Idea de Darwin (1995) de Daniel Dennett es una defensa importante del Neo-darwinismo.

Epistemología

Gracias al artículo de Edmund Gettier "Is Justified True Belief Knowledge?" (1963), la epistemología (el estudio del conocimiento) resurgió como un tema importante en la filosofía analítica. Gran parte de la investigación actual en epistemología busca un criterio que evite los problemas que Gettier presentó al modelo tradicional de conocimiento como "creencia verdadera justificada".

Otros temas de investigación actuales incluyen debates sobre el internalismo y el externalismo (si la justificación del conocimiento está dentro o fuera de la mente), la naturaleza de la evidencia y el valor del conocimiento.

Richard Rorty defendió una nueva forma de pragmatismo, donde los métodos científicos y filosóficos son simplemente "vocabularios" que las personas adoptan según las convenciones sociales y su utilidad.

Estética

Después de las críticas a las ideas tradicionales de belleza y lo sublime por parte de pensadores posmodernos, los filósofos analíticos no se centraron mucho en temas artísticos y de juicio estético. Sin embargo, Susanne Langer y Nelson Goodman escribieron sobre estos problemas en un estilo analítico en las décadas de 1950 y 1960. Desde entonces, la estética como disciplina para filósofos analíticos ha crecido mucho.

Véase también

En inglés: Analytic philosophy Facts for Kids

En inglés: Analytic philosophy Facts for Kids