Independencia de Venezuela para niños

Datos para niños Independencia de Venezuela |

||

|---|---|---|

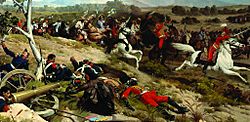

Firma del Acta de Independencia de Juan Lovera.

|

||

| Contexto del acontecimiento | ||

| Fecha | 5 de julio de 1811 | |

| Sitio | ||

| Impulsores | Primer Congreso Nacional de Venezuela, Sociedad Patriótica | |

| Gobierno previo | ||

| Gobernante | Fernando VII | |

| Forma de gobierno | Monarquía absoluta | |

| Gobierno resultante | ||

| Forma de gobierno | República | |

La independencia de Venezuela fue el proceso mediante el cual se rompieron los lazos entre la Capitanía General de Venezuela y el Imperio español. Esto llevó a que el Primer Congreso Nacional estableciera la Primera República de Venezuela. También significó que Venezuela dejó de ser una monarquía absoluta para convertirse en una república.

La independencia de Venezuela dio origen a un conflicto armado conocido como la guerra de Independencia de Venezuela. En esta guerra se enfrentaron los ejércitos independentistas y los realistas. El 19 de abril de 1810 comenzó el camino hacia la independencia. El 5 de julio de 1811 se firmó el Acta de la Declaración de Independencia. Esta fecha se celebra en Venezuela como su día nacional. En ese día, Venezuela se separó oficialmente del reino de España. La Sociedad Patriótica, con miembros como Simón Bolívar y Francisco de Miranda, fue clave para impulsar esta separación.

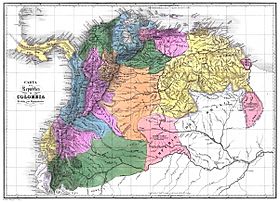

El periodo histórico entre 1810 y 1830 se divide en cuatro partes: Primera República (1810-1812), Segunda República (1813-1814), Tercera República (1817-1819) y la Gran Colombia (1819-1830).

Contenido

¿Qué motivó la independencia de Venezuela?

Varios factores influyeron en la independencia. Los grupos sociales criollos, que tenían poder social y económico, querían más participación política. También había descontento por la mala administración y el aumento de los impuestos. Además, las ideas de la Ilustración, la declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Revolución francesa y la Revolución haitiana inspiraron a muchos. El 19 de abril de 1810, el proceso de independencia de Venezuela comenzó.

Primeros pasos hacia la libertad

A finales del siglo XVIII, hubo los primeros intentos de independencia en Venezuela. En 1806, el general Francisco de Miranda intentó dos veces invadir el territorio venezolano por La Vela de Coro. Sus intentos fracasaron debido a la oposición de algunos grupos y la falta de apoyo de la gente.

La Conjuración de los Mantuanos fue un movimiento que surgió en Caracas en 1808. Los mantuanos, que eran el grupo social más poderoso, intentaron formar una Junta de Gobierno. Esto ocurrió después de que Napoleón invadiera España.

La Primera República (1810-1812)

El 19 de abril de 1810: Un cambio pacífico

La Primera República abarca desde el 19 de abril de 1810 hasta el 30 de julio de 1812. En este periodo, la Junta Suprema de Gobierno reemplazó pacíficamente a las autoridades españolas.

El capitán general Vicente Emparan fue obligado a renunciar el 19 de abril de 1810 por el cabildo de Caracas. Esa misma tarde, el cabildo se convirtió en la Junta Suprema para proteger los derechos del rey Fernando VII.

La Junta Suprema buscó el apoyo de las demás provincias de la Capitanía General de Venezuela. Provincias como Cumaná, Barcelona, Margarita, Barinas, Mérida y Trujillo se unieron al movimiento.

Sin embargo, la provincia de Guayana reconoció al Consejo de Regencia en España. Las provincias de Coro y Maracaibo también se mantuvieron leales al Consejo de Regencia.

La Campaña de Coro

Esta campaña buscaba que la provincia de Coro, leal al Consejo de Regencia, se uniera a la causa independentista. En 1810, la Junta Suprema de Caracas encargó al marqués del Toro liderar la Campaña de Coro. A pesar de algunos éxitos, las tropas republicanas tuvieron que retirarse. Esto se debió a la llegada de un ejército realista desde Maracaibo. El marqués regresó a Caracas, combatiendo en batallas como Aguanegra y Coro.

El Supremo Congreso de Venezuela

La Junta Suprema de Caracas no podía ir más allá de la autonomía. Por eso, convocó a elecciones para un Congreso Constituyente. Este Congreso decidiría el futuro de los estados.

La convocatoria se hizo en junio y fue aceptada por Caracas, Barinas, Cumaná, Barcelona, Mérida, Margarita y Trujillo. Las provincias de Maracaibo, Coro y Guayana no participaron.

Las elecciones se realizaron entre octubre y noviembre de 1810. Solo podían votar hombres libres, mayores de 25 años (o 21 si estaban casados) y con propiedades. Las mujeres, los esclavos y los que no tenían bienes no podían votar. Se eligieron 44 diputados.

El Supremo Congreso de Venezuela se instaló el 2 de marzo de 1811 en Caracas. El 5 de marzo de 1811, la Junta Suprema de Caracas dejó de funcionar.

La Sociedad Patriótica

La Sociedad de Agricultura y Economía pronto se convirtió en la principal impulsora de la ruptura con España. Entre sus miembros estaban José Félix Ribas, Francisco José Ribas, Antonio Muñoz Tébar, Vicente Salias y Miguel José Sanz. Discutían sobre economía, política y otros temas. Llegó a tener 600 miembros en Caracas y sucursales en otras ciudades. El periódico Patriota Revolucionario difundía sus ideas.

La llegada del Generalísimo Francisco de Miranda y del joven Simón Bolívar dio a la sociedad un carácter más revolucionario. Sus acciones más importantes fueron criticar el régimen colonial, difundir ideas de separación y presionar al Congreso para que declarara la independencia.

La Declaración de Independencia

En el Supremo Congreso de Venezuela había dos grupos: los que querían la independencia y los que eran leales al rey Fernando VII.

Con el tiempo, la idea de la independencia ganó más apoyo en el Congreso. Muchos diputados la defendieron con argumentos históricos y apasionados discursos.

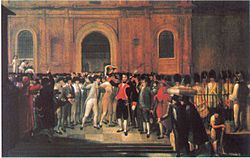

El 2 de julio se presentó una propuesta sobre la independencia. El debate comenzó el 3 de julio de 1811. El 5 de julio se votó, y la independencia fue aprobada con 40 votos a favor. El presidente del Congreso, Juan Antonio Rodríguez, anunció: "Declarada solemnemente la Independencia absoluta de Venezuela".

Francisco de Miranda y otros miembros de la Sociedad Patriótica lideraron una multitud que celebró la independencia en las calles de Caracas. Juan Escalona, presidente del primer triunvirato independentista, informó a los habitantes de Caracas sobre la decisión del Congreso.

Los diputados acordaron llamar a la nueva república Confederación Americana de Venezuela. Nombraron una comisión para decidir sobre la bandera y redactar una Constitución. Juan Germán Roscio y Francisco Isnardi redactaron el Acta de la Declaración de Independencia, aprobada el 7 de julio.

El 13 de julio de 1811 se aprobó la bandera de Venezuela, basada en el diseño de Francisco de Miranda de 1806. Fue izada por primera vez en un acto público el 14 de julio.

El 21 de diciembre de 1811, el Congreso aprobó la Constitución Federal de los Estados de Venezuela de 1811. El 15 de febrero de 1812, el Congreso se trasladó a Valencia, declarándola Ciudad Federal el 1 de marzo de ese año.

En 1811, Francisco Miranda convenció al Congreso Nacional de Venezuela de declarar la independencia. Muchas regiones lo hicieron el 5 de julio de 1811 y se redactó una Constitución. Sin embargo, algunas regiones como Coro, Maracaibo, Guayana y Valencia (que se unió y luego cambió de opinión) se negaron a unirse a la república.

La toma de Valencia

El 11 de julio de 1811, seis días después de la Declaración de Independencia, hubo dos levantamientos. Uno en Caracas, de isleños canarios, fue controlado rápidamente. El otro fue en Valencia. El marqués del Toro fue enviado a enfrentar la rebelión, pero sus tropas eran insuficientes. Entonces, Francisco de Miranda, a sus 61 años, fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército. Salió hacia Valencia el 19 de julio. Las batallas en las calles fueron intensas. Miranda ordenó atacar las posiciones más fuertes de los rebeldes. El 23 de julio, los republicanos tomaron la ciudad, pero con un alto costo en vidas.

La caída de la Primera República

El 26 de marzo de 1812, un terremoto destruyó Caracas, causando grandes daños y la muerte de unas 20.000 personas. Ese mismo año, Bolívar perdió el control de Puerto Cabello. Francisco de Miranda se rindió en San Mateo ante el jefe realista Domingo Monteverde. Firmaron un acuerdo donde los patriotas entregaban las armas a cambio de que los realistas respetaran a las personas y sus bienes.

Cuando Miranda iba a embarcarse en La Guaira, fue detenido por sus antiguos compañeros, entre ellos el joven Simón Bolívar. Los acusaron de malgastar el dinero público y los entregaron a los realistas. Miranda fue encarcelado en Puerto Cabello, luego trasladado a Puerto Rico y finalmente al Arsenal de la Carraca, en Cádiz, donde falleció en 1816.

La Segunda República (1813-1814)

La Segunda República duró desde agosto de 1813 hasta diciembre de 1814. Este periodo es conocido como la "Guerra a muerte".

Después de la caída de la Primera República, los líderes independentistas se exiliaron. Bolívar escribió el Manifiesto de Cartagena el 15 de diciembre de 1812. En él, analizó las razones del fracaso de la república y el futuro de los países que buscaban la independencia. Entre las causas que mencionó Bolívar estaban:

- El uso del sistema federal, que Bolívar consideraba débil.

- La mala administración del dinero público.

- El terremoto de Caracas de 1812.

- La dificultad para mantener un ejército permanente.

- La influencia contraria de la Iglesia católica.

En el bando realista, Monteverde, orgulloso de su éxito, se negó a entregar el poder al general Fernando Mijares. Monteverde inició una represión contra los patriotas. Bolívar, al enterarse de sus planes, pidió unirse al ejército de la Nueva Granada y apoyo para iniciar la "Campaña Admirable".

El 8 de enero de 1813, Bolívar ocupó Ocaña. El 16 de febrero se dirigió a Cúcuta, donde había peligro por la presencia de Ramón Correa. El 28 de febrero se llevó a cabo la Batalla de Cúcuta, que dio la independencia a esta ciudad. Bolívar pidió ayuda al gobierno de la Nueva Granada, la cual le fue concedida.

En los primeros seis meses de 1813, la resistencia realista se debilitó. Monteverde fue derrotado y herido. Se retiró a Puerto Cabello, donde sus soldados lo depusieron. La guerra continuó con dos campañas: una desde Oriente, liderada por el general Santiago Mariño, conocida como Campaña de Oriente, y otra desde Occidente, liderada por Bolívar, conocida como Campaña Admirable. Cumaná fue liberada el 3 de agosto de 1813 por Mariño; Bolívar entró el 6 de agosto a Caracas.

La reconquista de Caracas por los republicanos marca el inicio de la Segunda República. Bolívar proclamó "la guerra a muerte". La Municipalidad de Caracas le dio a Bolívar el título de "El Libertador" y "General en Jefe del ejército Republicano". Al año siguiente fue nombrado Jefe Supremo. La situación militar se complicó con la aparición de José Tomás Boves, quien organizó un ejército realista. Boves levantó a la población negra o mestiza contra los blancos venezolanos, aprovechando el descontento social.

Desde febrero de 1814, hubo enfrentamientos entre patriotas y realistas en los Valles de Aragua. En la hacienda San Mateo, propiedad de Simón Bolívar, el capitán Antonio Ricaurte custodiaba un depósito de pólvora. Durante un ataque realista, Ricaurte, al ver que los realistas podían capturar el depósito, le prendió fuego el 25 de marzo de 1814. Él y los que estaban dentro murieron en la explosión. Bolívar aprovechó el desorden y contraatacó, recuperando la posición. En 1814, hubo batallas intensas y represalias. La población de Caracas huyó hacia el oriente. La batalla de Maturín, el 11 de diciembre de 1814, marca el fin de la Segunda República.

Después de la Campaña Admirable, Bolívar continuó las operaciones contra la resistencia española. Envió tropas a los llanos de Calabozo y a los valles del Tuy. Boves derrotó a una avanzada patriota y entró en Calabozo. En los valles del Tuy, Campo Elías logró la pacificación. Bolívar lo envió a Calabozo, donde derrotaron a Boves en Mosquiteros el 14 de octubre.

Bolívar se dirigió a Valencia y dividió sus tropas. García de Serna triunfó sobre Reyes Vargas en Cerritos Blancos. En Puerto Cabello, Urdaneta y Girardot tomaron fortalezas. Monteverde recibió refuerzos y atacó Valencia. Bolívar lo esperó en Naguanagua y lo derrotó el 30 de septiembre en la batalla de Bárbula. Los realistas fueron derrotados de nuevo en la batalla de Trincheras el 3 de octubre. Monteverde se retiró a Puerto Cabello, y Bolívar regresó a Caracas.

La derrota de la Primera República en 1812 enseñó a Bolívar la importancia de la unidad. "Nuestra división y no las armas españolas nos tornaron a la esclavitud", escribió en su Manifiesto de Cartagena. La Campaña Admirable comenzó el 28 de febrero de 1813 con la Batalla de Cúcuta.

Bolívar entendió que las primeras repúblicas habían caído porque la revolución solo había eliminado privilegios personales, sin considerar a los esclavos o campesinos pobres que formaban la mayoría del ejército independentista.

El Decreto de Guerra a Muerte

El coronel Atanasio Girardot se unió a Simón Bolívar en la Campaña Admirable. Combatió con valentía y ocupó las ciudades de Trujillo y Mérida. En el avance de Bolívar hacia Caracas, Girardot se encargó de la retaguardia. El 26 de agosto de 1813, Bolívar asedió Puerto Cabello. El 16 de septiembre llegaron refuerzos enemigos, y Bolívar se retiró a Naguanagua. Monteverde movilizó sus tropas a Las Trincheras. Bolívar envió a Girardot, Urdaneta y D'Elhuyar el 30 de septiembre. Ellos lograron desalojar a los realistas, pero el coronel Girardot murió al intentar colocar la bandera nacional en la altura conquistada, durante la Batalla de Bárbula.

El Decreto de Guerra a Muerte fue una declaración de Simón Bolívar el 15 de junio de 1813 en Trujillo. Bolívar lo creó como respuesta a crímenes y masacres de soldados españoles después de la caída de la Primera República. El objetivo era que la guerra de liberación venezolana fuera vista como un conflicto entre dos países, Venezuela y España, y no como una guerra civil.

El decreto decía que todos los españoles que no apoyaran activamente la independencia serían ejecutados. Los americanos serían perdonados, incluso si cooperaban pasivamente con los españoles. Esta "Guerra a Muerte" fue practicada por ambos bandos. Por ejemplo, entre 1815 y 1817, varios ciudadanos de Nueva Granada fueron ejecutados por los españoles. En febrero de 1814, prisioneros españoles fueron ejecutados en Caracas y La Guaira por órdenes de Bolívar.

La Declaración duró hasta el 26 de noviembre de 1820. Ese día, el general español Pablo Morillo se reunió con Bolívar para acordar que la guerra de independencia sería una guerra convencional.

La Batalla de Araure

Después de la Campaña Admirable, los republicanos luchaban contra los realistas en el centro-occidente de Venezuela. Cerca de Barquisimeto, los republicanos se enfrentaron a los realistas de José Ceballos el 10 de noviembre. Los republicanos fueron derrotados por falta de coordinación. Molesto, el Libertador unió los restos de tres batallones en uno solo, al que no le dio nombre.

A mediados de 1813, Venezuela estaba bajo control patriota, excepto Guayana y Maracaibo. En septiembre de 1813, los realistas recibieron refuerzos. Los enfrentamientos se extendieron, pero los patriotas tuvieron éxitos hasta finales de 1813. Destaca la Batalla de Araure, donde Simón Bolívar venció a José Ceballos.

El 3 de diciembre de 1813, Simón Bolívar supo que las fuerzas realistas (3500 hombres) de José Ceballos se habían unido a las de José Yáñez en Araure, Portuguesa. Bolívar ordenó que todas las tropas se concentraran en Aguablanca. El 4 de diciembre, los republicanos marcharon hacia Araure y acamparon frente a los realistas.

El coronel Florencio Jiménez fue nombrado comandante del Batallón sin nombre. Para humillarlos, les dieron lanzas en lugar de fusiles. El batallón fue objeto de burlas, hasta que tuvo su oportunidad el 5 de diciembre de 1813 en Araure. En la batalla de Araure, la acción del batallón sin nombre fue decisiva. Armados solo con lanzas, atacaron al batallón Numancia (uno de los mejores españoles) y lograron desordenarlos, forzándolos a retirarse.

El 5 de diciembre, la avanzada republicana inició la acción, pero fue atacada por una columna de caballería. Bolívar desplegó sus divisiones para reanudar el ataque. La caballería cubría los flancos. Ante el ataque republicano, Ceballos envió su caballería contra la derecha de los atacantes, pero Bolívar usó su reserva, que desordenó y puso en fuga a la caballería enemiga.

Esta intervención de Bolívar rompió el frente enemigo, causando confusión y el triunfo de los republicanos. Una división recorrió el campo de batalla, lleno de cuerpos y suministros. Bolívar persiguió a los vencidos. La batalla duró unas seis horas. Las tropas realistas eran más numerosas. Los patriotas capturaron 200 prisioneros, cuatro banderas y artillería. Más de 500 jinetes de Yáñez murieron. El batallón castigado en Barquisimeto se comportó valientemente. Bolívar les dijo al día siguiente:

"Vuestro valor ha ganado ayer en el campo de batalla, un nombre para vuestro cuerpo, y aún en medio del fuego, cuando os vi triunfar, le proclamé del Batallón Vencedor de Araure. Habéis quitado al enemigo banderas que en un momento fueron victoriosas; se ha ganado la famosa llamada invencible de Numancia".

La caída de la Segunda República

La Batalla de Úrica fue una acción militar el 5 de diciembre de 1814 en Úrica, Estado Anzoátegui. Se enfrentaron el mariscal de campo venezolano José Félix Ribas y José Tomás Boves, conocido por su crueldad. Boves comandó a los realistas en esta batalla, donde finalmente murió. Ribas contaba con 2000 hombres, incluyendo a José Tadeo Monagas, Pedro Zaraza y Manuel Cedeño.

Ribas formó dos columnas de caballería de 180 hombres, llamadas Rompelíneas, con Monagas y Zaraza al mando. El 4 de diciembre, el destacamento patriota marchó durante la noche para amanecer en Úrica frente a los realistas, que estaban desplegados en tres columnas. Boves inició las hostilidades, pero fue rechazado.

Este éxito inicial permitió a Ribas organizar a sus hombres y cargar contra los realistas, quienes respondieron con artillería. Ribas ordenó a las columnas Rompelíneas atacar la columna derecha enemiga, lo cual hicieron con éxito. Cuando Boves vio que su columna estaba rodeada, salió de su centro y murió en el choque. El resto de las fuerzas realistas cargaron contra la línea republicana y la envolvieron, obteniendo la victoria. Las bajas fueron muchas en ambos bandos.

La Tercera República (1817-1819)

La Tercera República abarca desde 1817 hasta diciembre de 1819, cuando Simón Bolívar creó la Gran Colombia. Después de la caída de la Segunda República, los líderes patriotas se refugiaron en islas del Mar Caribe como Jamaica, Trinidad, Haití y Curazao. Desde allí, con el apoyo de estos países, especialmente Haití, reanudaron la lucha.

Bolívar regresó a la Nueva Granada, pero su idea de repetir la Campaña Admirable fue rechazada. Se sintió incomprendido en Cartagena de Indias y decidió exiliarse en Jamaica el 9 de mayo de 1815. Allí, desde mayo hasta diciembre de 1815, reflexionó sobre el futuro de América. La Carta de Jamaica es un texto que escribió Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston. En ella, explica las razones de la caída de la Segunda República. Aunque dirigida a Henry Cullen, su objetivo principal era que Gran Bretaña se involucrara en la independencia americana.

La situación en Margarita

En 1815, el general Juan Bautista Arismendi era Gobernador provisional de la isla Margarita. El acoso español se extendió por todo el territorio. Arismendi y su familia vivieron bajo vigilancia. En septiembre de 1815, se ordenó apresar a Arismendi, quien escapó y se escondió. El 24 de septiembre, su esposa Luisa Cáceres de Arismendi, embarazada, fue tomada como rehén para presionar a su esposo. La encerraron en un calabozo del Castillo Santa Rosa en La Asunción.

En ese calabozo oscuro, Luisa sufrió maltratos, pero nunca cedió. Un centinela la vigilaba, y la obligaban a comer raciones escasas. Un capellán, conmovido por su estado, logró que le llevaran comida de su casa, que le quitaran el centinela y que le pusieran una luz.

Las acciones militares del General Arismendi le permitieron capturar a varios jefes españoles. El jefe realista Joaquín Urreiztieta propuso a Arismendi intercambiar a los prisioneros por su esposa. Arismendi no aceptó y respondió: "Diga al jefe español que sin patria no quiero esposa". A partir de ese momento, las condiciones de Luisa empeoraron. Un intento de asalto a la fortaleza por los patriotas fracasó. Una noche, Luisa escuchó una alarma, pero al amanecer, solo oyó los lamentos de los heridos.

Horas después, los soldados la sacaron para que caminara sobre los cuerpos de los patriotas fusilados. La sangre de los muertos llegaba al aljibe de la prisión, y a Luisa la obligaron a beber de esa agua. El 26 de enero de 1816, Luisa dio a luz una niña que murió al nacer debido a las condiciones del parto y del calabozo.

Durante todo este tiempo, Luisa estuvo incomunicada. Los triunfos de las fuerzas republicanas de Arismendi en Margarita y de José Antonio Páez en Apure hicieron que el brigadier Moxó ordenara el traslado de Luisa Cáceres de Arismendi a Cádiz. Fue llevada a la prisión de La Guaira el 24 de noviembre de 1816 y embarcada el 3 de diciembre. En alta mar, un barco corsario los atacó, y los pasajeros fueron abandonados en la isla de Santa María en las Azores. Luisa llegó a Cádiz. Fue presentada ante el capitán general de Andalucía, quien protestó por la decisión de las autoridades españolas en América. Le dio la categoría de confinada, tras pagar una fianza y comprometerse a presentarse mensualmente ante un juez. En Cádiz, se negó a firmar un documento de lealtad al Rey de España y de renuncia a la causa patriota de su esposo. Ella respondió que el deber de su esposo era servir a la patria y luchar por su libertad.

La Expedición de los Cayos

La Expedición de Los Cayos de San Luis, o Expedición de los Cayos, fueron dos invasiones que el Libertador Simón Bolívar realizó desde Haití a finales de 1815 y durante 1816. Su objetivo era liberar a Venezuela de las fuerzas españolas. Después de salir del puerto de Los Cayos, en Haití, la expedición se detuvo en la isla Beata. Luego, a principios de abril de 1816, llegaron a la costa sur de la actual República Dominicana. El 19 de abril de 1816, llegaron a la isla de Vieques, cerca de Puerto Rico. El 25 de abril, arribaron a la isla neerlandesa de Saba. Desde allí, se dirigieron a Margarita. El 2 de mayo, antes de llegar, libraron el combate naval de Los Frailes, donde la escuadra de Luis Brión venció y capturó barcos españoles. El 3 de mayo de 1816, tocaron suelo venezolano en Margarita. El 6 de mayo, una asamblea liderada por el general Juan Bautista Arismendi ratificó los poderes especiales de Bolívar.

Después de esto, las fuerzas de Bolívar pasaron a Carúpano, donde desembarcaron y proclamaron la abolición de la esclavitud. Luego, siguieron a Ocumare de la Costa, donde desembarcaron y llegaron hasta Maracay. Sin embargo, tuvieron que retirarse, acosados por Morales. Dejaron parte de sus armas en la playa y la mitad de sus soldados, quienes bajo Gregor MacGregor se retiraron por tierra hacia el oriente, en lo que se conoce como la Retirada de los Seiscientos. Bolívar regresó a Haití y organizó una nueva expedición. Zarpó de Jacmel y llegó a Juan Griego el 28 de diciembre de 1816, y a Barcelona el 31. Allí estableció su cuartel general y planeó una campaña sobre Caracas. Sin embargo, abandonó el plan y se trasladó a Guayana para tomar el mando de las operaciones contra los realistas.

A pesar de los problemas, la Expedición de los Cayos fue importante. Permitió que Santiago Mariño, Manuel Piar y luego José Francisco Bermúdez liberaran el oriente del país. También permitió que MacGregor, con Carlos Soublette y otros jefes, avanzaran en Tierra Firme, abriendo el camino para el triunfo de la República.

Desembarco en las Costas

La Retirada de los Seiscientos fue un viaje de cientos de kilómetros por un territorio hostil para los patriotas en 1816. Lucharon con pocas armas y municiones. Al finalizar la retirada, los seiscientos se unieron a las fuerzas patriotas orientales de Manuel Piar con renovada confianza.

Los patriotas venezolanos habían desembarcado en las Costas de Aragua. Desde allí, se dividieron y avanzaron por la selva hasta Maracay. Pero la ofensiva de Francisco Tomás Morales los hizo retroceder a las playas. En el desorden, los patriotas se embarcaron rápidamente, dejando la mayor parte de sus armas y 600 hombres al mando de Gregor MacGregor. Luego, el general Santiago Mariño, con José Francisco Bermúdez, marchó sobre Irapa, donde atacó y destruyó la guarnición. Llegó a Carúpano después de que los realistas la abandonaran. El 15 de septiembre se estableció en Cariaco y, con apoyo de la escuadra de Juan Bautista Arismendi, inició operaciones contra Cumaná.

Después de algunos éxitos en Maturín y sabiendo del avance de Santiago Mariño y la retirada de Gregor MacGregor, el general Piar llegó a Chivacoa con 700 hombres. Luego pasó a Ortiz para amenazar a Cumaná y servir de enlace a Mariño y MacGregor.

Después de varios enfrentamientos, Piar fue a la provincia de Guayana. Allí unió sus fuerzas con el general Manuel Cedeño y avanzaron contra Angostura, defendida por el brigadier Miguel de la Torre. La expedición de Jacmel desembarcó en Barcelona el 31 de diciembre de 1816. Bolívar estableció su cuartel general allí y planeó una ofensiva sobre Caracas. Bolívar hizo una "distracción" por la costa de Píritu para desviar la atención realista. Pero la derrota en Clarines el 9 de enero de 1817 anuló esta distracción, y Bolívar regresó a Barcelona. Las dificultades políticas y estratégicas obligaron a Bolívar a suspender la campaña de Barcelona. De allí partió hacia Guayana, dejando las fuerzas de Barcelona bajo el mando del general Pedro María Freites.

La Campaña de Guayana

La Campaña de Guayana de 1816-1817 fue la segunda campaña de los patriotas venezolanos en la guerra de Independencia en la región de Guayana. La primera campaña de 1811-1812 había terminado en desastre.

Esta campaña fue un gran éxito para los republicanos bajo el mando de Manuel Piar. Lograron expulsar a todos los realistas de la región después de varias batallas. Así, obtuvieron el control de una zona rica en recursos naturales y con buenas comunicaciones, que sirvió de base para lanzar campañas a otras regiones del país.

Los Llanos

Con José Antonio Páez en los Llanos y Manuel Piar en Guayana. San Félix y Angostura fueron liberadas en 1818. Esto dio a los patriotas un territorio con muchas riquezas y salida al mar por el río Orinoco. José Antonio Páez se reunió con Simón Bolívar, quien venía de Angostura para unirse al ejército de Apure en la campaña contra el Guárico.

El general Páez reconoció la autoridad de Bolívar. El 12 de febrero de 1818, en la Toma de las Flecheras, los lanceros llaneros cruzaron el río Apure nadando con sus caballos y tomaron las embarcaciones españolas. Luego, en la batalla de Calabozo, Bolívar venció a Pablo Morillo. Páez, como comandante de la vanguardia, persiguió a los españoles y los derrotó en la Uriosa el 15 de febrero de 1818.

La Batalla de Las Queseras del Medio fue una importante acción militar el 2 de abril de 1819 en el actual estado Apure. En ella, José Antonio Páez, con 153 lanceros, venció a más de 1000 jinetes de caballería española. Es la batalla más famosa de Páez, donde se dijo la frase: ¡Vuelvan Caras!. Cayeron sobre sus perseguidores y destruyeron la caballería realista. Las Queseras fue el mayor triunfo de Páez. En reconocimiento, Bolívar lo condecoró con la Orden de los Libertadores al día siguiente.

Después de que Páez fue ascendido a general de división en San Juan de Payara, se libró la campaña de Apure junto a Bolívar contra las tropas de Morillo. Al finalizar la campaña de Apure con la retirada de Morillo a Calabozo, Bolívar inició la Campaña Libertadora de Nueva Granada. Páez se encargó de la seguridad y la reserva estratégica, vigilando a Morillo y cortando un posible ataque suyo a las fuerzas de Bolívar.

El Congreso de Angostura

El 15 de febrero de 1819, Bolívar instaló el Congreso de Angostura y pronunció el Discurso de Angostura. Este discurso fue creado durante las guerras de Independencia de Venezuela y Colombia. En el Congreso se reunieron representantes de Venezuela, Nueva Granada (hoy Colombia) y Quito (hoy Ecuador). Las decisiones iniciales fueron:

- Nueva Granada fue renombrada Cundinamarca, y su capital, Santa Fe, renombrada Bogotá. La capital de Quito sería Quito. La capital de Venezuela sería Caracas. La capital de la Gran Colombia sería Bogotá.

- Se creó la República de Colombia, gobernada por un presidente. Habría un vicepresidente que reemplazaría al presidente en su ausencia. (Históricamente, a la Colombia del Congreso de Angostura se le llama La Gran Colombia)

- Los gobernadores de los tres Departamentos también se llamarían vicepresidentes.

- El presidente y vicepresidente se elegirían por voto indirecto. Para empezar, el congreso eligió a Simón Bolívar como Presidente y a Francisco de Paula Santander como Vicepresidente. En agosto, Bolívar continuó su tarea libertadora y partió hacia Ecuador y Perú, dejando a Santander a cargo de la presidencia.

- A Bolívar se le dio el título de "Libertador" y su retrato se expondría en el salón de sesiones del congreso con el lema "Bolívar, Libertador de la Gran Colombia y padre de la Patria".

El 17 de diciembre de 1819 se declaró la unión de Venezuela y Nueva Granada, naciendo la República de Colombia. Así culminó la Tercera República.

Para entonces, a los españoles solo les quedaba el centro-norte del país (incluyendo Caracas): Coro, Mérida, Cumaná, Barcelona y Maracaibo.

El Armisticio de Santa Ana

Después de seis años de guerra, el general español Pablo Morillo aceptó reunirse con Bolívar en 1820. Después de que Nueva Granada fuera liberada y se creara la República de Colombia, Bolívar firmó con el general español Pablo Morillo, el 26 de noviembre de 1820, un Armisticio y un Tratado de Regularización de la Guerra. El Mariscal Sucre redactó este Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, que Bolívar consideró "el más bello monumento de la piedad aplicada a la guerra". Morillo recibió instrucciones de España para acordar un cese de hostilidades con Bolívar. Los representantes de ambos bandos se reunieron, y el 25 de noviembre, Bolívar y Morillo hicieron lo mismo. Ese día se firmó el Armisticio entre la República de Colombia y España, que suspendía todas las operaciones militares en Venezuela y mantenía a los ejércitos en sus posiciones.

La importancia de los documentos redactados por Antonio José de Sucre fue que detuvieron temporalmente las luchas entre patriotas y realistas, y pusieron fin a la guerra iniciada en 1813. El Armisticio de Santa Ana permitió a Bolívar ganar tiempo para preparar la estrategia de la Batalla de Carabobo, que aseguró la independencia venezolana. El documento marcó un hito en el derecho internacional, ya que Sucre estableció el trato humanitario que los vencedores debían dar a los vencidos en una guerra. Así, se convirtió en pionero de los derechos humanos. Bolívar escribió: "...este tratado es digno del alma de Sucre...". El Tratado de Armisticio buscaba suspender las hostilidades para facilitar conversaciones de paz definitiva. Se firmó por seis meses y obligaba a ambos ejércitos a permanecer en sus posiciones.

Pablo Morillo cuenta en sus memorias que, al llegar a España después del abrazo con Simón Bolívar y la firma del Tratado de Armisticio de Santa Ana, el Rey de España le preguntó:

"Explíqueme cómo es que usted, que triunfó contra los franceses, contra las tropas de Napoleón Bonaparte, llega aquí derrotado por unos salvajes".

A lo que el general respondió:

"Su Majestad, si usted me da un Páez y 100.000 llaneros de Apure a esos a los que usted llama Salvajes, le pongo toda Europa a sus pies".

La Batalla de Carabobo

Al terminar el armisticio el 28 de abril de 1821, ambos bandos comenzaron a mover sus fuerzas. Los españoles tenían una disposición que les permitía vencer a las divisiones patriotas una por una. Los patriotas, comandados por Bolívar, necesitaban concentrar sus tropas para una batalla decisiva.

Las tropas independentistas se concentraron en San Carlos, donde se unieron los ejércitos de Bolívar, Páez y la división del coronel Cruz Carrillo. El ejército de oriente, dirigido por José Francisco Bermúdez, hizo una maniobra de distracción avanzando sobre Caracas, La Guaira y los Valles de Aragua. Esto obligó a La Torre a enviar unos 1000 hombres para recuperar posiciones y asegurar su retaguardia. El ejército independentista avanzó de San Carlos a Tinaco. El 20 de junio, el ejército colombiano cruzó el río Tinaco, y el 23, Bolívar revisó sus fuerzas en la sabana de Taguanes. Temprano el 24 de junio, desde el cerro Buenavista, Bolívar reconoció la posición realista y concluyó que era inexpugnable por el frente y el sur. Por ello, ordenó que las divisiones se movieran a la izquierda y se dirigieran al flanco derecho realista, que estaba descubierto. Bolívar planeó desbordar el ala derecha enemiga, operación ejecutada por las divisiones de José Antonio Páez y Cedeño, mientras la división Plaza avanzaba hacia el centro.

La Batalla de Carabobo fue un combate entre los ejércitos de la Gran Colombia, dirigidos por Simón Bolívar, y los del Reino de España, dirigidos por el mariscal Miguel de la Torre. Ocurrió el 24 de junio de 1821 en la Sabana de Carabobo. La batalla fue una victoria decisiva para los independentistas. Fue crucial para la liberación de Caracas y el resto del territorio realista, que se lograría definitivamente en 1823 con la Batalla naval del Lago de Maracaibo y la toma del Castillo San Felipe de Puerto Cabello. El triunfo permitió a Bolívar iniciar las Campañas del Sur mientras sus subordinados terminaban la lucha en Venezuela.

El 29 de junio, las tropas de Bolívar entraron en Caracas. Los habitantes blancos habían abandonado la ciudad. Las casas habían sido saqueadas, y en las calles solo había personas sin hogar y cuerpos. Unas 24.000 personas huyeron de Venezuela hacia las islas del Caribe, Estados Unidos o España. Bolívar ordenó confiscar todas las posesiones de los que habían emigrado.

La Batalla Naval del Lago de Maracaibo, también conocida como Batalla Naval del Lago, fue un combate naval el 24 de julio de 1823 en las aguas del Lago de Maracaibo, en el actual Zulia, Venezuela. Esta batalla sellaría definitivamente la independencia venezolana de España. Los españoles habían reconquistado las provincias de Coro y Maracaibo, obteniendo un territorio considerable en el occidente del país. Las autoridades de la República decretaron un bloqueo naval. La entrada al Lago de Maracaibo fue forzada por el almirante Padilla el 8 de mayo de 1823. Después de varias acciones, la batalla decisiva ocurrió el 24 de julio de 1823, resultando en un triunfo completo para Colombia. La derrota en el Lago de Maracaibo hizo insostenible la posición de Morales, quien se rindió el 3 de agosto.

Terminada la batalla, el almirante Padilla ordenó que la escuadra anclara donde había combatido. Luego se dirigió a los Puertos de Altagracia para reparar sus naves. El comandante Ángel Laborde se dirigió al castillo, luego a la barra, tocó en Puerto Cabello y con los documentos del apostadero se fue a Cuba. Los republicanos tuvieron 8 oficiales y 36 tripulantes y soldados muertos, 14 oficiales y 150 heridos, y un oficial contuso. Las pérdidas realistas fueron mayores, sin contar los 69 oficiales y 368 soldados y marineros prisioneros.

En dos horas de intenso combate se decidió la acción. Esto abrió el camino a negociaciones con el capitán general Francisco Tomás Morales. El 3 de agosto, Morales fue obligado a entregar el resto de la flota realista, la plaza de Maracaibo, el Castillo de San Carlos, el de San Felipe en Puerto Cabello, y todos los demás lugares ocupados por los españoles. El 10 de noviembre, el último oficial al servicio del Rey de España abandonó territorio venezolano. La libertad de Venezuela estaba definitivamente asegurada.

La Gran Colombia (1819-1830)

Este periodo ocurrió entre 1819 y 1830, cuando Venezuela, Nueva Granada y Ecuador se unieron en una sola República llamada Gran Colombia. Sin embargo, la disolución de esta república comenzó desde sus primeros días. La Gran Colombia fue creada en 1819 por la ley fundamental del Congreso de Angostura y organizada por el Congreso de Cúcuta, según la Constitución de Cúcuta.

En 1827, la unión grancolombiana (a la que se había unido Quito, hoy Ecuador, en 1823) entró en crisis. Los esfuerzos de Bolívar y otros para evitar la desintegración no fueron suficientes. En 1830, Nueva Granada, Venezuela y Quito se separaron. El 17 de diciembre de ese año, Bolívar falleció. En el Congreso de Valencia, se eligieron los diputados que se reunieron en esta ciudad a partir del 6 de mayo de 1830 para discutir la disolución de la Gran Colombia y la separación de Venezuela.

Después de la independencia

La independencia de Venezuela fue finalmente reconocida por España el 30 de marzo de 1845. Esto se hizo mediante un tratado de paz y amistad entre los gobiernos de la reina Isabel II de España y del presidente venezolano Carlos Soublette.

La Constitución Federal de 1811 estableció la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Se eliminaron los títulos de nobleza y los privilegios personales. También se anularon las leyes que discriminaban a los pardos. Se reconoció el derecho a la propiedad y a la seguridad. Estas disposiciones se han mantenido en las constituciones posteriores de Venezuela. Sin embargo, la desigualdad entre los grupos sociales continuó, aunque ahora basada en la riqueza, no en el origen étnico.

La Constitución Federal de 1811 ratificó la prohibición de introducir esclavos negros al país, establecida el 14 de agosto de 1810 por la Junta Suprema de Caracas. Sin embargo, la esclavitud se mantuvo hasta 1854, cuando el presidente José Gregorio Monagas la eliminó.

Entre 1821 y 1823, se ordenó la expulsión de los españoles del territorio venezolano. Se exceptuaron a quienes participaron en el movimiento independentista y a los ancianos mayores de 80 años.

Las opiniones sobre el proceso independentista varían. Algunos dicen que fue una revolución principalmente política, ya que muchos de sus promotores eran de la aristocracia local. Ellos no querían cambiar radicalmente las desigualdades sociales, para no perder su propio poder. Otros creen que el rechazo inicial de otros grupos sociales (pardos, indígenas y negros) le dio un carácter de revolución social. Estos grupos buscaban una transformación de la estructura social y económica para crear una sociedad más igualitaria.

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Venezuelan independence Facts for Kids

En inglés: Venezuelan independence Facts for Kids