Historia de Haro para niños

La historia de Haro en La Rioja (España) se puede dividir en varias etapas importantes. Haro fue creciendo poco a poco, primero bajo el control de la familia Haro, luego como condado de los Velasco, y más tarde, en la época moderna, vivió momentos difíciles con conflictos como la Guerra de la Independencia y las Guerras Carlistas. Finalmente, la ciudad ganó mucha importancia y prosperidad gracias al impulso de la producción de vino, especialmente después de que los franceses buscaran nuevas tierras para sus viñedos debido a una plaga de filoxera en su país.

Contenido

- Haro en la Edad Media

- Haro en la Edad Moderna

- Haro en la Historia Contemporánea

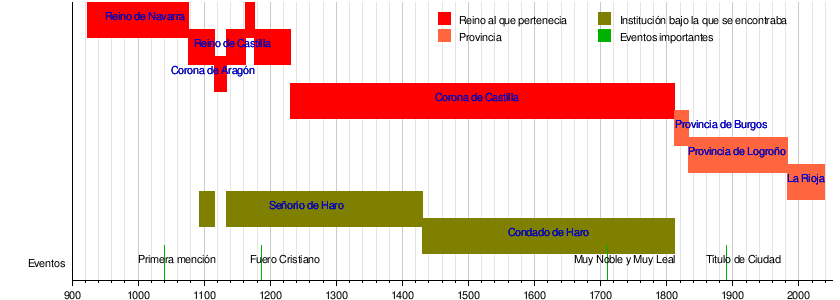

- Cronograma de la Historia de Haro

- Véase también

Haro en la Edad Media

Primeros habitantes de Haro

No hay señales de que hubiera gente viviendo en la zona de Haro durante la Edad del Bronce. Sin embargo, sí se sabe que el lugar llamado Castro Bilibio estuvo habitado en la Edad del Hierro. Allí se han encontrado objetos como una canica y un hacha especial usada para ofrendas. También hubo un asentamiento en el cerro de Santo Domingo en esa época.

Los primeros pobladores de la zona fueron los berones, que vivían en pequeños grupos.

Durante la época en que los romanos llegaron a la península, se sabe que existieron varios pueblos pequeños, como el del cerro de Santa Lucía, donde se han hallado monedas romanas, cerámica y restos de un cementerio. Esto sugiere que pudo ser un campamento romano. También hubo un pueblo en Bilibio, que servía para proteger un camino romano de ataques.

Entre estos pueblos, Bilibio fue el más importante. Estaba en la orilla derecha del Ebro, al pie de los Montes Obarenes. En el siglo V, nació allí San Felices, quien es hoy el patrón de Haro.

Cerca del siglo X, los habitantes de Bilibio construyeron una "torre de fuego" o faro en el cerro actual de la Mota. Su objetivo era iluminar la desembocadura del río Tirón en el Ebro, ya que esa zona era navegable. Debido a problemas en Bilibio, la gente se fue mudando a un lugar más seguro. Así se formó el pueblo conocido como "Pharo", al pie del cerro del faro.

Primeros registros escritos de Haro

Según Felipe Abad León, un historiador de La Rioja, la primera mención de Haro podría ser un relato de un enfrentamiento en el año 816. Este ocurrió en un pueblo llamado "Wadim Arum", que se cree que era Haro.

La primera vez que se menciona a Haro como "Faro" es el 28 de mayo de 1040. Fue en un documento del rey navarro García Sánchez III de Navarra, quien donó a su esposa "Bilibio cum Faro et cum sua pertinencia". Esto indica que Haro aún dependía de Bilibio.

En 1063, un documento menciona por primera vez la presencia de personas de origen judío en la villa. También se nombra la iglesia de "Santa María de Abeka" (hoy Iglesia de La Vega). Como esta iglesia ya tenía propiedades y era una parroquia, se cree que la imagen de la Virgen de la Vega llegó a la villa mucho antes, poco después de la conquista del año 923.

Otros escritos de la época mencionan lugares cercanos a Haro, como Motulleri en 1062 y Tondón en 1072. Esto sugiere que había muchos pequeños caseríos dispersos por el valle del Oja-Tirón, muchos de los cuales ya no existen. La zona actual de la Atalaya albergaba una pequeña población cristiana, mientras que en la zona de la Vega había un pueblo con habitantes de origen morisco y algunos cristianos junto a un santuario.

Haro bajo el Señorío de los López de Haro

En el año 923, Sancho Garcés I de Pamplona recuperó gran parte del territorio riojano de manos de los musulmanes. Así, los pueblos de la zona de Haro pasaron a formar parte del Reino de Navarra.

En 1076, el rey Sancho Garcés IV de Navarra fue asesinado. Después de esto, Vizcaya, Álava y La Rioja reconocieron a Alfonso VI de Castilla como su rey. Alfonso VI entregó Haro a Diego López I de Haro, quien era señor de Vizcaya desde 1093. Poco después, esta familia adoptó el nombre de la villa como su apellido, probablemente para agradecer el favor del rey. Diego López I pobló la villa de Haro y construyó un castillo, aunque no se sabe dónde estaba exactamente.

En 1109, falleció Alfonso VI. Dejó los reinos de Castilla y León a su hija Urraca. Los nobles castellanos y leoneses le pidieron a la reina que se casara de nuevo. Se casó con Alfonso I de Aragón, lo que causó conflictos.

Diego López I siempre fue leal a Urraca, incluso cuando ella tenía problemas con su esposo. Por ello, en 1110, Urraca le confirmó su señorío sobre Haro. En 1111, Alfonso I de Aragón invadió La Rioja y en 1116 sitió a Diego López en Haro, mencionando un castillo nuevo "ante Farum". Parece que no logró tomar la población. Nobles aragoneses probablemente controlaron la villa por un tiempo, y Haro no volvió a manos de los López de Haro hasta 1134.

En 1124, la villa seguía llamándose Faro. Ese año, Diego López I falleció, y su hijo Lope Díaz I de Haro heredó el señorío, pero no pudo ejercerlo porque los aragoneses aún lo ocupaban. Lope Díaz I siguió siendo leal a Urraca, quien murió en 1126. El hijo de Urraca, Alfonso VII, reclamó el reino de Castilla y atacó fortalezas en manos aragonesas. Las luchas continuaron hasta la muerte de Alfonso I de Aragón en 1134. Los riojanos, con la ayuda de varios señores, incluyendo a Lope Díaz, recuperaron La Rioja y se la entregaron a Alfonso VII. En agradecimiento, el rey le dio el título de Conde y le confirmó el señorío que le habían quitado. En 1135, García Ramírez de Navarra intentó apoderarse de La Rioja, pero no lo consiguió.

Cuando Alfonso VII murió en 1157, le sucedió en Castilla Sancho el Deseado, quien falleció solo un año después. Esto desató una nueva guerra con Navarra. Según el historiador Domingo Hergueta, el castillo construido por Diego López I fue destruido en 1160.

Desde 1159, Alfonso VIII reinaba siendo menor de edad. Varias familias nobles se disputaron el control del reino, lo que llevó a un periodo de conflictos. Haro quedó en manos de Sancho VI de Navarra en 1162, hasta que Alfonso VIII la recuperó en 1176.

Haro: Villa del rey y sus leyes especiales

En 1170, tras la muerte de Lope Díaz I, se dice que el señorío de Haro fue entregado a la reina Leonor Plantagenet como parte de su matrimonio con Alfonso VIII de Castilla. Los reyes se interesaron por la zona, y en 1182, Alfonso VIII visitó Haro. El 15 de mayo de 1187, le concedió un fuero (un conjunto de leyes y privilegios), gracias a la mediación de Diego López II de Haro, hijo de Lope. Este fuero fue confirmado y traducido al castellano el 13 de diciembre de 1254 por Alfonso X "El Sabio". Alfonso VIII también dio un fuero especial a las muchas personas de origen judío que vivían en Haro.

Haro: Señorío en manos de los Haro de forma intermitente

Lope Díaz II de Haro recuperó la posesión de Haro gracias a su apoyo a Fernando III de Castilla para que se mantuviera en el trono. Durante el reinado de Fernando III, se permitió a los habitantes de Haro no pagar ciertos impuestos, excepto en Sevilla, Toledo y Murcia. Tras la muerte de Lope en 1236, le sucedió su hijo Diego López III de Haro. Alfonso X el Sabio le quitó sus posesiones en La Rioja, lo que llevó a Diego a ponerse bajo las órdenes del rey de Navarra. Falleció en 1254. Su hijo Lope Díaz III de Haro era menor de edad y siguió apoyando a Navarra, pero con el tiempo mejoró su relación con Alfonso, quien le confirmó sus privilegios sobre Haro.

En 1275, murió Fernando de la Cerda, el hijo mayor de Alfonso X. Entonces, el hijo y el hermano del fallecido, Alfonso de la Cerda y Sancho, comenzaron a disputarse quién sería el siguiente rey de Castilla. Lope decidió apoyar a Sancho. Aunque al principio Alfonso X también apoyaba a Sancho, en 1282 cambió de opinión y apoyó a su nieto, quitándole a Lope el señorío de Haro y dándoselo al infante Jaime, quien murió en 1283 a los dieciocho años, por lo que probablemente no llegó a tomar posesión.

Cuando Alfonso X falleció el 4 de abril de 1284, Sancho fue nombrado rey de Castilla. Él estaba casado con María de Molina, hermana de la esposa de Lope Díaz III. Esto le dio a Lope mucho poder, y fue nombrado Mayordomo Real, además de recuperar Haro y el gobierno de toda la región desde Burgos hasta el Cantábrico.

Antes de 1288, se construyó el Puente de Briñas. Existe un documento que habla de un impuesto que Sancho IV fijó para los productos que pasaran por este puente.

La gran ambición de Lope causó que otros nobles protestaran. Sancho IV lo convocó el 8 de junio de 1288 en Alfaro. Después de una discusión, Lope fue asesinado por la guardia real. Haro se mantuvo leal a la familia de Lope, por lo que las tropas reales la sitiaron durante dos meses. Tuvieron que tomarla por la fuerza, asaltando y destruyendo el Castillo. Durante el sitio, el rey convocó una reunión importante en Villabona, donde se aprobaron muchas leyes. La villa fue renombrada como Villabona, nombre que mantuvo hasta 1296.

Haro: Villa de la Corona

Después de tomar la villa, Sancho IV la convirtió en una villa de la Corona de Castilla, lo que significaba que dependía directamente del rey y tenía derecho a enviar representantes a las Cortes. Esto le dio mucha importancia al gobierno local. Sancho y Diego López IV de Haro, hijo de Lope III, tuvieron muchas disputas, pero no causaron grandes daños a Haro.

En 1290, la comunidad de personas de origen judío de Haro era la que más impuestos pagaba al obispado.

En esta época, la villa tuvo problemas con el monasterio de Herrera debido a que los límites de las tierras que Alfonso VIII había donado al monasterio no estaban claros.

En 1295, falleció Sancho IV, y le sucedió el joven Fernando IV de Castilla, quien siguió siendo señor de Haro. Fernando concedió un privilegio a la villa para impulsar su feria. Fernando murió en 1312, y Alfonso XI subió al trono con solo un año de edad, lo que llevó a un periodo de caos. Mucha gente de La Rioja emigró a Aragón y Navarra para evitar los peligros.

Hacia 1326, el gobierno de Haro compró Briñas, Gimileo, Cuzcurrita y Atamauri. Esto demuestra una buena administración, que lograba reunir dinero con los ingresos de los montes y la ganadería. Por esta época, existía en la villa una hermandad de ballesteros.

El señorío pasa a los hijos de Sancho IV

Alrededor de 1334, el rey hizo señor de Haro a su hijo recién nacido Fadrique Alfonso, nombrando a Gonzalo de la Vega como su administrador.

En 1336, Haro y los pueblos cercanos que producían vino consiguieron una orden que prohibía la importación de vinos del reino de Navarra mientras hubiera vino sin vender en estas tierras.

El 6 de marzo de 1338, el gobierno de Haro compró propiedades en Anguciana, Naharruri (actual Casalarreina) y Goreka. Tiempo después, llegó a un acuerdo con el gobierno de Zarratón.

Una nueva amenaza de los Benimerines se extendía por el sur de la península y amenazaba Castilla. Esto hizo que los nobles olvidaran sus diferencias con el rey y que los reyes de Aragón, Navarra y Portugal apoyaran a Castilla. Las tropas de Haro, dirigidas por Gonzalo de la Vega, se unieron a un gran ejército que se formó para ir a la Batalla del Salado el 30 de octubre de 1340. Estuvieron entre las tropas de vanguardia y se cree que obtuvieron parte del gran botín de la victoria. En 1342, los soldados de Haro volvieron a combatir en el sitio de Algeciras.

En 1342, el rey nombró a su hijo Fadrique maestre de Santiago, dejando el señorío de Haro a Fernando, otro de sus hijos. Bajo el señorío de Fernando, se celebró un acuerdo con Briones el 6 de marzo de 1346 y hubo un pleito por unas propiedades en Cuzcurritilla que se resolvió el 19 de septiembre de 1347.

El señorío pasa a los hijos de Pedro I

Alfonso XI falleció en 1350, y le sucedió su hijo Pedro I de Castilla. Su reinado fue una lucha constante contra sus hermanos y los nobles. Le quitó a su hermano Fadrique el señorío de Haro, dándoselo primero a su hijo Alfonso y luego a Fernando, también hijo. Su reinado fue bueno para la villa, ya que en 1351 ratificó varios privilegios, incluyendo la exención de impuestos para los habitantes y el control sobre Cuzcurritilla.

Como eran tiempos difíciles, el 6 de agosto de 1358, se reunieron en Haro los representantes de los pueblos cercanos más importantes: Vitoria, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Miranda de Ebro, Treviño, Briones, Davalillo, Labastida, Salinillas de Buradón, Portillo, Salinas de Añana, La Puebla de Arganzón, Peñacerrada y Santa Cruz de Campezo. Se unieron para ayudarse mutuamente contra los problemas, formando las Ordenanzas.

En 1356, comenzó la Guerra de los Dos Pedros entre Castilla y Aragón. En 1360, los hermanos de Pedro I y los aragoneses invadieron La Rioja, tomando Haro y avanzando hasta cerca de Briviesca. Esto debió causar grandes daños en la villa y muchas personas de origen judío fueron afectadas, terminando un periodo de gran prosperidad. Pedro I salió de Burgos a su encuentro, derrotando a su hermano Enrique de Trastámara cerca de Azofra, quien tuvo que huir a Aragón. En 1366, Enrique invadió de nuevo La Rioja, concediendo el señorío de Haro a su hermano Sancho, conde de Alburquerque. El 3 de abril de 1367, Enrique tuvo que huir de nuevo de La Rioja, tras ser derrotado en la Batalla de Nájera. En 1369, Enrique volvió a enfrentarse a su hermano, dándole muerte en la batalla de Montiel.

El señorío pasa a los Condes de Alburquerque

Enrique se convirtió entonces en rey de Castilla. En 1371, confirmó a su hermano Sancho en el señorío. Sancho, a su vez, confirmó los privilegios de la villa en 1373 y ordenó al gobierno de Haro pagar 3000 maravedís al convento de Nájera.

En 1378, comenzó en la cristiandad el Cisma de Occidente, una división causada por varios cardenales que no estaban de acuerdo con la mayoría, lo que causó problemas a la religión cristiana durante cuarenta años.

En 1379, falleció Enrique, y le sucedió su hijo Juan I de Castilla. Ese año se confirmaron todos los privilegios de Haro. Hacia 1386, el rey concedió el señorío a Leonor de Alburquerque, hija de Sancho, quien también había tenido el señorío. Leonor estaba casada con Fernando de Antequera, el segundo hijo del rey.

En 1387, hubo un acuerdo entre Haro y Labastida y se renovó el que ya existía con Briones. En 1388, se terminó de reparar la ermita de la Vega.

En 1390, Enrique III de Castilla comenzó a reinar, y Leonor siguió siendo señora de Haro. El rey confirmó los privilegios de la villa dos veces, la última el 15 de diciembre de 1393. Enrique III falleció en 1406, y le sucedió su hijo Juan II de Castilla con solo dos años, por lo que estuvo bajo la tutela de Fernando I, rey de Aragón y señor de Haro por matrimonio. A la muerte de Fernando el 2 de abril de 1416, dejó en su testamento a Juan el Grande los señoríos de Castilla, incluyendo Haro. Sin embargo, la madre de Juan el Grande siguió siendo considerada señora de Haro, y ese mismo año ordenó reparar los puentes sobre el Ebro y el Tirón, para lo cual entregó al gobierno de Haro el dinero de algunos impuestos. En 1420, Juan el Grande se convirtió en señor efectivo de Haro, ya que su madre se lo había entregado.

En 1424, Blanca I de Navarra, la esposa del rey Juan el Grande, pasó por Haro con su hijo Carlos. Estuvieron en la villa del 8 al 12 de septiembre, lo que sugiere que en esa época ya se celebraba la festividad de la Virgen de la Vega.

En 1425, Juan el Grande fue proclamado rey consorte de Navarra, aunque quien realmente gobernaba era su esposa Blanca. En el verano de 1429, para favorecer los intereses de sus hermanos, los Infantes de Aragón, invadió Castilla. Por ello, fue despojado del señorío de Haro. Juan II de Castilla puso a Pedro Fernández II de Velasco en la villa para proteger la frontera con Navarra, y este se estableció allí con 600 soldados a caballo y 1000 a pie.

El 26 de octubre de 1429, se volvieron a confirmar los privilegios de la villa.

Haro: Condado de los Fernández de Velasco

En 1430, se firmó una tregua entre Aragón y Castilla. El rey de Castilla, Juan II, se convirtió en señor de Haro y se comprometió a no vender la villa. Sin embargo, poco después, en las Cortes de Medina del Campo, Haro y Belorado fueron entregados a Pedro Fernández de Velasco, quien en mayo del mismo año fue nombrado conde de Haro.

Pedro dictó varias normas para mejorar la vida de la gente. Por ejemplo, estableció el tamaño mínimo de las tierras de cultivo, prohibió a las personas de origen judío y morisco ampliar el cultivo de hortalizas, y reguló el uso de leña y pastos. También prohibió a los cristianos trabajar para personas de origen moro o judío.

En 1443, se llegó a un acuerdo sobre los impuestos personales. Hubo varios pleitos con pueblos vecinos, incluyendo uno con el monasterio de San Millán, Casalarreina y Anguciana, sobre el uso de pastos y los límites de las tierras, que se resolvió el 5 de febrero de 1449. En 1451, se perdonó un impuesto de 9000 maravedís.

En 1458, Diego González de Guevara fundó un hospital en la villa. Ese mismo año, Pedro Fernández creó un mayorazgo, lo que significaba que sus títulos y propiedades serían heredados siempre por el hijo varón mayor.

Tras la muerte de Pedro II en 1470, le sucedió en el señorío su hijo Pedro Fernández III de Velasco, quien sería nombrado en 1473 sexto Condestable de Castilla por Enrique IV.

El 16 de mayo de 1476, se dictaminó que las personas de origen judío también debían pagar los impuestos que fijara el gobierno local y que el carnicero de la comunidad judía podía llevar su ganado a pastar en la zona de Dondón, como ya lo hacía.

A principios de 1484, en las Cortes Generales de la Corona de Aragón, convocadas por los Reyes Católicos en Tarazona, hubo quejas por los impuestos que se cobraban en los puentes sobre los ríos Tirón y Ebro en Haro. Estos impuestos se usaban para reparar los puentes.

Se eliminó el impuesto del Tirón y se modificó el del Ebro para que solo se cobrara un maravedí a los caballos cargados, y nada al resto. La villa debía usar lo recaudado para mantener el puente en buen estado.

De nuevo, se prohibió la importación de vinos de Navarra mientras hubiera vino en Haro, Navarrete y Briones.

Un censo de la época indicaba que la villa tenía 32 hijodalgos (nobles), 263 pecheros (personas que pagaban impuestos), 7 clérigos y 5 pobres.

Haro en la Edad Moderna

Expulsión de las personas de origen judío

Pedro III falleció en 1492, y le sucedió Bernardino Fernández de Velasco y Mendoza, quien sería el primer duque de Frías. Una de las primeras cosas que tuvo que resolver en Haro fue la expulsión de los judíos en marzo. Desde el reinado de Enrique de Trastámara, quien los persiguió por ser leales a su hermano Pedro I, había habido una tensión constante entre cristianos y personas de origen judío. Ya en 1455, hubo un primer intento de separar a las personas de origen judío en Haro, confirmado en 1464. Por ello, en esta época solo quedaban 48 familias en la villa. Con la expulsión, sus propiedades quedaron abandonadas. El gobierno local asentó a 40 nuevas familias en la calle de la Mota con la condición de que se hicieran cargo de esas propiedades. Como no se cumplieron las condiciones, el conde tuvo que resolver un pleito.

En esta época, el número de alcaldes aumentó a dos, quienes también actuaban como jueces. Se reparó la ermita de La Vega y hubo pleitos por los límites de las tierras con Cuzcurritilla.

Al fallecer Bernardino en 1512 sin hijos varones, le sucedió en el condado su hermano Íñigo I Fernández de Velasco.

Levantamientos de los Comuneros

En 1520, los habitantes de Haro se declararon a favor de los comuneros (un movimiento que enfrentaba a las clases bajas contra sus señores). Se levantaron por primera vez contra los privilegios del conde de Haro, que en ese momento era corregente del reino, y contra los abusos de los comerciantes flamencos de Carlos I. Sin embargo, el conde logró que se le obedeciera. El 17 de septiembre de 1520, ordenó que no se pudiera reunir el Concejo General a menos que las autoridades lo consideraran muy necesario. Al día siguiente, decretó pena de muerte para cualquier alborotador y permitió que la villa designara veinte hombres para unirse al Consejo de la ciudad. Íñigo pasaba largas temporadas en su palacio de Haro (aunque aún más en el de Casalarreina). Por ello, en 1521, el cardenal Adriano de Utrecht, quien lo acompañaba en el gobierno y sería nombrado Papa un año después, estuvo de paso por la ciudad. También es posible que la reina Juana I de Castilla pasara por la villa, ya que se sabe que estuvo en Casalarreina para mejorar su salud.

Periodo de tranquilidad en Haro

En 1524, se restableció el impuesto que se cobraba para mantener los puentes y que había sido confiscado por los condestables.

Hubo un acuerdo con Anguciana y pleitos con Briones y Miranda de Ebro. La Chancillería de Valladolid emitió una resolución a favor de Haro para resolver este último.

Al fallecer Íñigo, le sucedió su hijo Pedro IV Fernández de Velasco, quien se casaría con su prima Juliana Ángela de Velasco. Ella había comprado el señorío de San Vicente de la Sonsierra, aportándolo al matrimonio. Así, San Vicente estuvo unido a Haro durante años, hasta que fue ganado en pleito por los condes de Castilnovo, herederos de los bienes personales de Juliana Ángela.

Se planeó construir una nueva casa para el gobierno local en la plaza de San Martín, pero no se llegó a construir. Se compraron unas casas en la plaza de Santo Tomás para el gobierno. Se creó un puesto municipal de maestro de primeras letras, se eliminaron los jurados y se establecieron los alguaciles. Se estableció que los trabajadores no llevaran más de un real. Se prohibió llevar armas ofensivas y defensivas, excepto al ir por la calle con una vela. Se prohibió machacar lino dentro de los límites del pueblo. Se fijaron los precios de los objetos de alfarero. Había toque de queda, en invierno a las nueve y en verano a las diez. Al no ser ya frontera con Navarra y no haber riesgo de guerra, se cultivaron terrenos de monte bajo. La vendimia se hacía después de la festividad de San Miguel (29 de septiembre).

El gobierno local estaba compuesto por dos alcaldes ordinarios, dos de yunta, dos de hermandad, cinco regidores y un merino carcelero. El 15 de enero de 1536, el Consejo Real de Castilla emitió una orden para que los alcaldes y sus oficiales no pudieran ejercer su autoridad a más de cinco leguas de su residencia oficial.

El 21 de julio de 1553, hubo una sentencia sobre el pleito existente con Casalarreina por cuestiones de límites.

Pedro IV falleció en 1559 sin hijos varones, por lo que heredó el mayorazgo su sobrino Íñigo II Fernández Velasco, quien llegó a ser gobernador de Milán.

En 1561, hubo un nuevo pleito con Casalarreina por el reparto de impuestos. En 1568, la villa tuvo un pleito contra Íñigo II sobre la autoridad, porque el gobierno local quería ser libre de nombrar a los alcaldes, mientras que el condestable decía que, al ser señor de Haro, le correspondía a él hacer los nombramientos, aunque el gobierno propusiera los nombres. El pleito se sentenció a favor de la villa el 25 de junio, con una resolución de la Chancillería de Valladolid, aunque seguiría habiendo problemas por esta cuestión.

En 1565, se inauguró un nuevo edificio para el gobierno local, donde se prohibió llevar armas. En 1566, se sacó a la Virgen de la Vega en procesión para pedir que una epidemia de peste no afectara a la villa. En 1569, hubo una fuerte granizada.

En 1568, se declaró luto oficial por la muerte de la reina y del príncipe Carlos.

En 1571, la villa tenía 500 vecinos, y 600 si se contaban los pueblos cercanos.

En 1585, falleció Íñigo, y le sucedió Juan Fernández de Velasco. En 1592, Felipe II de España visitó Haro, y la villa guardó luto tras su fallecimiento en 1598.

Hacia 1590, comenzó la construcción de un nuevo puente en el río Tirón.

En 1591, el número de habitantes se había reducido a 376, llegando a 514 con los pueblos cercanos.

En 1599, hubo nuevamente una epidemia de peste.

Haro en el siglo XVII: Aumento de la fe

En 1600, se trasladó una reliquia de San Felices desde el Monasterio de San Millán de la Cogolla.

En 1609, se permitió el mercado libre los martes.

En 1611, Bernardino Fernández de Velasco y Tovar asumió el cargo de conde de Haro tras la muerte de su padre.

Juan de Mongastón se estableció en Haro, donde trabajó en una imprenta. El documento más antiguo que se tiene de ella es una factura enviada al ayuntamiento en 1627, en la que se solicita el pago de una parte de los 48 ducados anuales que tenía estipulado cobrar por los servicios al gobierno local. Se cree que la imprenta ya estaba establecida en la villa en el siglo XVI. El primer libro se publicó en 1631.

En 1628, se comenzó a construir la torre de la parroquia de Santo Tomás, y en 1648, el arco del órgano.

Se fundó la ermita de Santiago para una hermandad de nobles, que tenía 172 miembros entre Haro y Briones.

En 1637, la localidad de Briñas se separó de la villa. El mismo año, hay constancia de que el condestable visitó la villa.

La vida del convento de San Agustín y del hospital Madre de Dios era muy activa.

En 1641, se fundó la hermandad de la Virgen de la Vega.

El 31 de enero de 1644, se nombró a San Felices patrono de la villa.

En 1646, el pueblo se opuso a la fundación de un colegio de la Compañía de Jesús, por razones desconocidas.

Después de varios pleitos entre 1671 y 1679, Casalarreina logró separarse de Haro.

En 1659, en la parroquia de Santo Tomás, se construyó el altar de ánimas; en 1667, las vidrieras del altar mayor. En 1671, se terminó la torre y el antepecho. En 1690, se vendían sepulturas, y en 1696, se construyó el muro del lado del castillo.

En 1663, después de que la villa tuviera un pleito con el condestable Íñigo III Fernández de Velasco nuevamente por el nombramiento de alcaldes y regidores, la Chancillería de Valladolid resolvió a favor del condestable. El mismo año, Diego Ruiz fundó un hospital que se unió con el ya existente.

Por esta época, Hergueta dice que en Haro se cosechaban 54.538 cántaras de vino, casi todo blanco, y que la villa mantenía seis soldados. También dice que en 1659 se establecieron nuevas normas, que serían cambiadas en 1693.

En 1672 y 1681, se sabe que se sacó a la Virgen de la Vega en procesión para pedir ayuda.

De esta época hay documentos que señalan que el domingo de Quasimodo (el domingo siguiente al Domingo de Resurrección), se celebraba la fiesta de la ermita de Nuestra Señora de la Puente del Ebro. Se construyó un pósito de trigo (un almacén público) y un arca de misericordia que prestaba trigo a los agricultores cuando pasaban dificultades, por ejemplo, en 1688 después de una gran granizada.

En el año 1672, se publicó el libro Parte del Atlas Mayor o Geographia Blaviana Que contiene las Cartas y Descripciones de Españas, que dedicaba un apartado a La Rioja. En él se describía Haro como una ciudad con seiscientas casas, tres parroquias y un convento de frailes.

Se comenzó la construcción de la ermita de Nuestra Señora de la Vega, terminándose en 1691, y en su inauguración hubo corridas de toros. Durante estas obras, la imagen de la Virgen se había trasladado a la parroquia de Santo Tomás.

Haro en la Ilustración

En 1701, comenzó la Guerra de Sucesión Española, un conflicto sobre quién sería el rey de España. Se enfrentaron Felipe V, nombrado rey por el testamento de Carlos II, y el archiduque de Austria Carlos, quien también reclamaba el trono. Haro apoyó a Felipe V y aportó cincuenta voluntarios a la guerra. En 1710, le juró fidelidad, y ese mismo año acogió en la villa a su esposa, la reina María Luisa Gabriela de Saboya, y a su hijo Luis en el palacio de los Salazar. Para agradecer el apoyo de la villa, Felipe V le concedió el título de Muy Noble y Muy Leal.

El 17 de marzo de 1703, se acordó ampliar la recién reconstruida ermita de la Vega, terminándose en 1711, cuando se empezó con la cúpula. También se hicieron arreglos en la iglesia de Santo Tomás y se acordó construir una ermita en San Felices. El 18 de junio de 1717, la torre de la iglesia de Santo Tomás fue destruida por un rayo, y se comenzó a construir una nueva. Se abrió una colecta pública para hacer un altar a Santa Bárbara en dicha iglesia, y se recolectó más dinero del necesario. En 1726, se construyó el altar de San Ramón Nonnato.

En 1719, debido al aumento de viñedos por la roturación de nuevas tierras, los productores de La Rioja se unieron para vender el vino en las Vascongadas.

En 1776, se arregló un arco del puente sobre el Tirón, y en 1780, se ensanchó el puente de piedra.

En 1778, se terminó la casa del gobierno local, y un censo de 1779 contó 521 habitantes.

En 1780, los habitantes de la villa cultivaron muchas tierras comunales, en un acto de rebeldía contra el gobierno local. En 1781, se cedió un terreno comunal a la basílica de la Vega.

En 1788, se fundó la Real Sociedad de Cosecheros de La Rioja en Fuenmayor. Haro fue uno de sus municipios fundadores.

En 1791, se construyó la fuente de San Agustín.

Haro en la Historia Contemporánea

Las tropas francesas entraron fácilmente en la península, ya que venían como aliadas de España para una guerra contra Portugal, por lo que al principio no se les opuso resistencia. El 8 de agosto de 1794, se declaró el estado de alarma tras la llegada de tropas francesas a Miranda de Ebro, y poco después se acantonaron en Haro. Permanecieron en la villa hasta que tuvieron que evacuar la región tras la batalla de Vitoria en 1813.

En 1799, se cultivaron nuevas tierras.

Un censo realizado el 15 de abril de 1801 indicaba la presencia de 1011 habitantes comunes, 178 nobles, 26 clérigos y 41 viudas.

En 1803, se fundó la Casa de Caridad. Ese mismo año, se establecieron las normas para el personal de la basílica de la Vega. En la misma, se construyó el púlpito del lado del evangelio en 1804 y se compró un órgano en 1806.

En 1807, se hizo el primer clisé para la impresión de estampas en serie.

La Guerra de la Independencia en Haro

En 1808, comenzó la Guerra de la Independencia Española. Los franceses tenían una guarnición en Haro y, para evitar ataques sorpresa, rodearon la villa con empalizadas y muros con troneras. También fortificaron el cerro de Santa Lucía. Destruyeron varias ermitas y ocuparon el convento de San Agustín. El 4 de septiembre de 1808, José Bonaparte, hermano de Napoleón y quien había sido puesto al frente de España, estuvo en la villa. Durante la guerra, se realizaron varios ataques a Haro, incluyendo uno de las tropas de Cuevillas y fray Jacobo Álvarez, quienes incendiaron el convento donde se refugiaban los franceses el 8 de agosto de 1809. También destaca el ataque a la villa de las tropas de fray Constantino Domínguez, que impuso un impuesto y se llevó objetos de valor de los templos.

En estas fechas, se construyó el cementerio de Santa Lucía.

En 1810, José Bonaparte reorganizó el territorio, formando el partido judicial de Haro, que quedó incluido dentro de la provincia de Burgos.

En 1811, Bernardino Fernández de Velasco asumió el señorío, pero no llegó a ejercerlo, ya que los señoríos fueron eliminados en 1812. Aunque era de ideas liberales, intentó ejercerlo y reclamó judicialmente los impuestos.

Terminada la guerra en 1813, se destruyeron las fortificaciones construidas por los franceses y comenzó el periodo de la restauración absolutista. Al principio, se ordenó devolver a los religiosos sus conventos, y los agustinos regresaron al suyo. También se arregló la basílica de la Vega y su órgano.

Las Guerras Carlistas en Haro

Tras la muerte del rey Fernando VII en 1833, se creó el 30 de noviembre del mismo año la provincia de Logroño. Haro dejó de pertenecer administrativamente a la provincia de Burgos y se convirtió en uno de los 9 partidos judiciales de la nueva provincia, abarcando 30 pueblos con 5326 habitantes y 20390 almas. Se nombró al primer juez de primera instancia de la villa. Además, comenzó una guerra por la sucesión, conocida como la Primera Guerra Carlista, entre los partidarios de la hija del rey fallecido, Isabel II, y los de Carlos María Isidro de Borbón, tío de esta.

En esta época, en la villa estuvieron acuartelados sucesivamente la Milicia Nacional, los Carabineros y un regimiento de caballería, que más tarde se trasladó a Burgos.

Los dos primeros meses, los partidarios de Carlos dominaron en Haro, pero fueron expulsados por las tropas de Pedro Sarsfield. Estando Haro en poder de los partidarios de Isabel II, se formó una milicia urbana. Una de sus primeras acciones fue querer combatir a los carlistas que ocupaban la zona cercana al Monasterio de Herrera y que estaban al mando de Basilio García. El 13 de marzo de 1834, la milicia urbana fue a Herrera para atacar a los carlistas, pero fueron rechazados, huyendo hasta el Ebro. Algunos se escondieron entre los trabajadores del campo, otros lograron cruzar a la orilla derecha del Ebro por el puente de Briñas, y los más desafortunados fallecieron en la lucha en los alrededores de dicho puente. En su memoria, se levantó un cenotafio en ese lugar, conocido como "panteón de los liberales". El 6 de septiembre de 1834, las tropas carlistas, después de devastar varias poblaciones de la sierra riojana, intentaron entrar en Haro, pero fueron rechazadas.

Tropas del bando liberal se alojaban en Haro, causando daños en la villa y sus alrededores, ya que incendiaron el monasterio de Santa María de Toloño y causaron daños en iglesias. El párroco Ciriaco Aranzadi se vio obligado a huir después de protestar.

Se hicieron bastantes fortificaciones. Llegaron a estar sitiados en Haro ocho batallones y el cuartel general de la línea del Ebro, hospedándose Espartero, jefe supremo de los liberales, frecuentemente en la villa.

En 1844, Haro resistió al líder liberal Martín Zurbano, contribuyendo a su derrota definitiva.

A finales de 1838, un censo registró 4979 habitantes; otro de 1842, 5218 habitantes; y un tercero realizado en 1844, 5928 habitantes.

Por estos años, se arregló el paseo de la Florida, el espolón sobre el lavadero y el paseo del Terrero, entre otros.

El convento de los Agustinos fue declarado bien nacional, y su antigua iglesia fue habilitada por el ayuntamiento como teatro municipal en 1841.

En 1848, se comenzaron a colocar aceras y alcantarillas.

Entre 1851 y 1852, se mejoró la delimitación de la localidad con las poblaciones circundantes.

En julio de 1854, se hizo un llamado a la inscripción en las milicias liberales, de acuerdo con la Junta de Armamento y Defensa de la villa. El ayuntamiento vendió algunos bienes para equiparlas. Ese año se arregló la fuente de San Agustín y el puente de Briñas.

Según Domingo Hergueta, hacia 1854, la zona de Haro recolectaba cuatro millones de cántaras de vino, 1,1 millones de fanegas de trigo, 700.000 fanegas de cebada, 50.000 fanegas de alubias (consideradas de clase superior) y las mismas de habas. Parte de esta producción se exportaba a las Vascongadas y Francia. Había una gran producción de pimientos, que se vendían en Burgos y Vitoria. El mercado era de los mejores de Castilla y recibía semanalmente entre 8000 y 10000 fanegas de trigo. Como la mayor parte del transporte de mercancías se hacía con tracción animal, Haro fue un punto estratégico, ya que era elegido como lugar de descanso después de un día de transporte de pescado fresco del Cantábrico, siendo considerado un puerto seco desde el que se distribuía en un amplio radio. Tenía cuatro fábricas de curtidos, cuatro de alfarería, dos de baño blanco, una de espíritu, cuatro de aguardiente y una salina en Herrera, de donde se extraían 10000 fanegas al año.

Se proyectó hacer un nuevo cementerio en 1855. Ese mismo año, se estaban haciendo gestiones para que se construyera un ferrocarril Madrid-Irún. Aunque el 3 de junio se aprobó la línea que pasaría por Vitoria, las negociaciones continuaron para que pasara por la villa, ya que se consideraba más conveniente. Finalmente, se modificó el trazado para que pasara por la vecina Miranda de Ebro.

El 2 de mayo de 1858, hubo una fortísima helada que causó la pérdida de todos los árboles y gran parte de la cosecha de vino.

En 1860, se puso en marcha una escuela de adultos, y al año siguiente, una escuela gratuita. Después de la confirmación de la donación del convento de San Agustín al ayuntamiento, se reabrió el teatro, arreglándose en 1860 y reparándose su vestíbulo en 1870. En 1862, se construyó un matadero.

La villa fue incluida en el trayecto ferroviario Tudela-Bilbao, comenzando a construirse la línea en 1859. Se hizo un proyecto para que la estación se situara al pie de la ciudad, pero finalmente se construyó junto al barrio de las Bodegas. El 18 de mayo de 1863, se inauguró el tramo Miranda-Haro (18 km), y el 31 de agosto del mismo año, se inauguró el tramo Haro-Castejón (127 km). También en 1863, el hospital se declaró de fundación particular, y el 16 de junio se contrataron los servicios de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Ese mismo año, se trasladó a la segunda planta del convento de San Agustín, bajo la cual se establecería la Casa de Caridad por cesión del ayuntamiento. El antiguo edificio del hospital pasó a poder del gobierno local, que lo dedicaría a varios usos.

Tras la destrucción casi total de la ermita de San Felices al ser usada como polvorín durante la guerra, se inauguró una nueva el 27 de junio de 1864.

En 1865, se trasladó la feria de junio al 30 de mayo y la de San Matías al 1 de abril. Ese mismo año, se creó una sociedad de recreo llamada Unión Artesana.

En 1866, varios habitantes de Haro fallecieron en el combate de El Callao en Perú. En 1982, se cambió el nombre de la actual plaza de Juan García Gato (cambiado en 1932, frente al torreón medieval) por plaza del Callao en su honor.

En 1867, se fundó una orquesta municipal. Se arregló la plaza Mayor en 1868. Se comenzó la Florida Nueva en 1870, talando los árboles el 15 de enero. Se hicieron obras de nuevo en el puente de Briñas en 1871.

El 9 de mayo de 1870, se descubrió en Miranda de Ebro una conspiración carlista. A finales de julio, se formó un grupo de 400 hombres de Torrecilla, Santo Domingo de la Calzada y Haro, que se enfrentaría a los carlistas, derrotándolos y haciéndolos prisioneros hasta la amnistía del 16 de agosto, en la que fueron liberados.

En 1872, se abrió un instituto de segunda enseñanza, que sería cerrado solo dos años después, creándose a cambio un nuevo colegio.

En mayo de 1873, tropas carlistas dirigidas por Dorregaray intentaron pasar de San Vicente de la Sonsierra hacia Briones para, entre otros objetivos, intentar tomar Haro. Fueron rechazados por los liberales de Briones, por lo que no lograron su objetivo. En agosto del mismo año, hubo otra incursión dirigida por Urbina, que al acercarse a Haro fue rechazada por una columna de 180 voluntarios, haciéndoles cruzar el Ebro sin haber provocado muchas bajas.

El 14 de agosto de 1874, el carlista Benito Vitores, con un sargento y diez hombres, entró en la estación de Miranda. Después de apoderarse de una máquina, la ató al cable del telégrafo y recorrió con ella 39 km, hasta Cenicero, destrozando la línea de telégrafo en territorio hostil, entre más de 14.000 liberales que componían el ejército de la región.

Un grupo carlista dirigido por Benigno Barrionuevo estuvo operando cerca de Briñas, haciendo incursiones y dificultando las comunicaciones. El 25 de mayo, realizaron una atrevida incursión en la que lograron cruzar el Ebro, a costa de perder la caballería y parte de la infantería.

El 2 de agosto de 1875, el jefe carlista Rafael Álvarez intentó apoderarse de Haro, pero no logró pasar de Labastida, siendo detenido en el Ebro.

El 2 de marzo de 1876, tres días después de que Carlos entrara en Francia, se rindió el fuerte de "La Población", la última plaza de la región en poder de los carlistas.

La Monarquía Liberal en Haro

Durante la restauración borbónica, el ayuntamiento estuvo dominado por personas de ideas liberales, aunque existió un fuerte partido tradicionalista que tenía un local social llamado Círculo Jaimista.

En 1876, se comenzó a construir un lavadero, que fue inaugurado el 23 de mayo de 1877, y al día siguiente, la Fuente del Moro.

En la década de 1870, la filoxera se extendió por Francia, lo que llevó a algunas familias francesas a buscar lugares más adecuados para continuar con el cultivo de la vid. Varias eligieron Haro, comprando viñedos e importando técnicas de Burdeos. Con ello, en 1877, comenzaron a construirse bodegas industriales que impulsaron enormemente la economía de la villa.

En 1878, se hizo el proyecto de captación de aguas subterráneas de "El Estanque" para suministrarla a nuevas fuentes públicas que se inaugurarían en 1881.

En 1879, se jubiló el último profesor de Latín.

En 1880, se inauguró la estación del ferrocarril.

En 1882, se aprobó un proyecto de reforma del teatro.

El 25 de marzo de 1883, se instaló el primer teléfono de la villa. El mismo año, se inauguró una escuela de adultos y se montó una plaza de toros de madera que se inauguró en las fiestas de septiembre. En 1886, esta plaza fue sustituida por una de obra.

El 2 de junio de 1886, se inauguró la plaza de toros de Haro. Ese año, la cántara de vino se vendía a 5 pesetas.

En 1887, se fundó un orfeón (grupo coral). En 1889, se construyó un monumento a los liberales fallecidos en la guerra carlista y se colocó en la Florida, recibiendo el nombre de "panteón de los liberales".

En 1888, las religiosas de la Orden de Siervas de Jesús comenzaron a atender el cuidado de los enfermos de la población.

En 1890, se concluyó el ensanche del puente sobre el río Tirón. El mismo año, se instaló luz eléctrica en las calles.

Haro recibe el título de ciudad

En 1891, la reina regente María Cristina otorgó a la villa el reconocimiento de ciudad. El decreto se logró gracias a la buena gestión del senador vitalicio León López Francos, más conocido como Marqués de Francos. En el decreto se indicaban las razones para este reconocimiento: "por el aumento de su población, desarrollo de su agricultura, industria y comercio, y su constante adhesión a la Monarquía Constitucional.".

En 1892, se inauguró la estación enológica (relacionada con el estudio del vino), una sucursal del Banco de España y se reguló la escuela de artes y oficios.

El 29 de diciembre de 1893, se inauguró el nuevo cementerio, cerrándose el de Santa Lucía.

En 1894, se comenzó a construir una carretera de circunvalación que se abriría al tráfico en 1903. En 1895, se empezaron a asfaltar las calles y se colocó una fuente en la plaza de la Paz.

El 6 de diciembre de 1896, se puso en marcha la fundación benéfica llamada "Gota de Leche", apoyada por muchas personas importantes.

Entre 1901 y 1902, la filoxera afectó a todos los viñedos de la ciudad, lo que obligó a sustituir o injertar las vides con variedades resistentes a la plaga.

En 1901, se pusieron aceras en casi todas las calles que aún no las tenían.

En 1902, la Casa de Caridad fue declarada centro benéfico de carácter particular. El 20 de julio, se formó una Comunidad de Labradores, con el fin de ayudar y mejorar los campos, estableciendo un Cuerpo de Guardas de Campo.

En 1903, las Madres Franciscanas de la Enseñanza abrieron un colegio. El 15 de septiembre de 1904, se puso en marcha la escuela de párvulos de la Fundación Larrea, de la que se hacían cargo las hermanas de la Caridad de la Casa de Caridad.

En 1908, se inauguró el Teatro Landa, de propiedad particular, que sufriría un incendio en 1917.

En 1915, el hospital Madre de Dios se trasladó a un nuevo edificio.

El 9 de julio de 1916, se inauguró la línea de vía estrecha que unía Haro con Ezcaray, y cuyo tren sería conocido como "El Bobadilla".

En 1918, la ciudad sufrió los efectos de la gripe, en la pandemia conocida comúnmente como gripe española, lo que obligó a cerrar los centros de enseñanza.

Después de 1923, se constituyó un grupo de seguridad armado, que duró poco tiempo.

El 14 de octubre de 1925, pasó por la ciudad Alfonso XIII sin detenerse en ella.

El 26 de octubre de 1926, se puso la primera piedra del Frontón Carrasco.

En 1927, se volvió a reformar el Teatro Bretón, que se reabrió el 4 de febrero de 1929.

El 25 de marzo de 1928, se colocó la primera piedra de un convento y colegio de la Orden de Nuestra Señora o "Colegio de La Enseñanza".

A finales de 1929 o principios del siguiente, se instaló agua corriente.

En 1930, se arregló la plaza de la Paz, quitando la fuente y poniendo un quiosco de música rodeado de jardines.

Haro durante la Segunda República

La Segunda República Española duró entre el 14 de abril de 1931 y el 1 de abril de 1939.

En Haro se formó un ayuntamiento republicano que probablemente apoyó algunas de las medidas generales de la época, ya que el 15 de septiembre hubo una gran manifestación de protesta de la comunidad católica.

También en 1931, la iglesia de Santo Tomás fue declarada Monumento Nacional. Se construyeron nuevos edificios para las escuelas y se abrió una escuela elemental de trabajo. El 15 de septiembre de 1933, se abrió un instituto de enseñanza media en sustitución de las escuelas de la Fundación Larrea, ocupando el mismo edificio.

En 1932, hubo un intento de asalto al Círculo Jaimista y una huelga general.

En 1934, se incendió una puerta de la basílica de la Virgen de la Vega, causando un gran revuelo. A finales del mismo año, se intentó asaltar el cuartel de la Guardia Civil.

Haro durante la Dictadura del general Franco

Durante la Dictadura del general Franco.

El 26 de enero de 1964, se realizó el último viaje del ferrocarril Haro - Ezcaray.

En 1975, el casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Cronograma de la Historia de Haro

Véase también