Archipiélago de Chiloé para niños

Datos para niños Archipiélago de Chiloé |

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

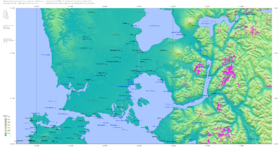

Imagen satelital de una parte del archipiélago (satélite NASA).

|

||||||||||||

| Ubicación geográfica | ||||||||||||

| Mar | Mar de Chiloé - Océano Pacífico | |||||||||||

| Continente | América | |||||||||||

| Coordenadas | 42°36′S 73°57′O / -42.6, -73.95 | |||||||||||

| Ubicación administrativa | ||||||||||||

| País | ||||||||||||

| División | ||||||||||||

| Subdivisión | Provincias de Chiloé (comunas de Ancud, Castro, Chonchi, Curaco de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi y Quinchao), Palena (islas Desertores, comuna de Chaitén) y Llanquihue (isla Doña Sebastiana, comuna de Maullín) | |||||||||||

| Datos geográficos | ||||||||||||

| Límites | Canal de Chacao, golfo Corcovado, golfo de Ancud y seno de Reloncaví | |||||||||||

| Subdivisiones | Islas Chauques, islas Desertores y grupos de Chaulinec, Cahuach y Cailín | |||||||||||

| N.º de islas | Alrededor de 40 | |||||||||||

| Islas |

|

|||||||||||

| Superficie | 9181 km² | |||||||||||

| Punto más alto | 960 aprox. | |||||||||||

| Población | 180 185 hab. (2017) | |||||||||||

| Capital administrativa | Castro | |||||||||||

| Accidentes geográficos | ||||||||||||

| Estrechos | Canal Dalcahue, canal Yal, canal Apiao, canal Lemuy | |||||||||||

| Penínsulas | Península Lacuy, península de Rilán | |||||||||||

| Otros accidentes | Bahía de Cucao, cordillera de Piuché, cordillera de Pirulil, lago Cucao, | |||||||||||

| Otros datos | ||||||||||||

| Áreas protegidas | Parque nacional Chiloé | |||||||||||

| Mapa de localización | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

|

||||||||||||

El archipiélago de Chiloé se encuentra en el sur de Chile, entre los paralelos 41° y 43° de latitud sur. Está formado por una isla principal, la isla Grande de Chiloé, y muchas islas e islotes más pequeños. El archipiélago tiene una superficie de 9181 km² y en 2017 vivían allí 168 185 personas.

Administrativamente, la mayor parte pertenece a la provincia de Chiloé, que forma parte de la región de Los Lagos. Algunas islas, como las Desertores, pertenecen a la provincia de Palena, y la Isla Doña Sebastiana a la Provincia de Llanquihue. En el archipiélago hay diez comunas o municipios importantes.

Chiloé es famoso en Chile por su folclore especial, su mitología, sus muchas variedades de papas nativas, su comida y su arquitectura única. La cultura de Chiloé es una mezcla de influencias de los pueblos huilliches, españoles y chonos. Esto se debe a siglos de aislamiento, con poco contacto con el resto de Chile o el mundo. El clima templado y lluvioso, la abundancia de recursos del mar y sus grandes bosques también han sido muy importantes en la forma de vida de las islas.

En la época colonial, Chiloé fue un lugar clave para defenderse de ataques de barcos holandeses y británicos. Fue el último territorio español en Chile, resistiendo los intentos de independencia hasta 1826. En el siglo XIX, el archipiélago fue el punto de partida para que Chile colonizara la Patagonia. Miles de personas de Chiloé emigraron a esa zona poco poblada para trabajar en haciendas de cría de ovejas, en ferrocarriles o como colonos. En el archipiélago, las historias sobre poderes especiales eran comunes. En 1880, las autoridades chilenas incluso hicieron juicios contra personas que se decía que tenían estos poderes y que gobernaban el archipiélago a través de una sociedad secreta.

Antes se consideraba una zona aislada, pero hoy Chiloé mantiene su ambiente rural. Sin embargo, está más conectado y ciudades como Ancud, Castro o Quellón han crecido. Desde los años 90, la cría de salmones y el turismo se han vuelto muy importantes para la economía, junto con actividades tradicionales como la pesca y la agricultura.

Contenido

¿De dónde viene el nombre Chiloé?

La palabra Chiloé viene de "Chilhué", que es una adaptación al español de "chillwe". En mapudungun, el idioma de los mapuches, "chillwe" significa "lugar de chelles". Los chelles, también llamados cáhuiles o gaviotines, son aves blancas con cabeza negra que se ven mucho en las playas y lagunas del archipiélago.

A los habitantes de Chiloé se les llama "chilotes". Aunque también se han usado "chiloense" y "chilhueño".

Los primeros exploradores y conquistadores españoles que llegaron en 1567 llamaron a las islas "Nueva Galicia". Pensaron que el paisaje se parecía al de Galicia en España, de donde era el gobernador de Chile, Rodrigo de Quiroga.

¿Cómo es la geografía de Chiloé?

Relieve y clima del archipiélago

El archipiélago de Chiloé es parte de la cordillera de la Costa chilena. Solo las partes más altas de esta cordillera sobresalen del océano Pacífico, porque el valle central se hundió.

La isla Grande de Chiloé tiene forma rectangular. Su costa oeste es muy empinada y no tiene puertos naturales. La cordillera de la Costa se llama cordillera del Piuchén o de San Pedro en el norte, y Pirulil en el sur. Son colinas altas y verdes que alcanzan unos 800 metros en el norte y 500 metros al sur del lago Cucao. Entre estas colinas y el mar interior hay zonas más planas y bajas, usadas para la agricultura y la madera. La costa este de la isla Grande es muy irregular, con muchas bahías y puntas, debido a la erosión de los glaciares. Las islas más pequeñas también tienen un relieve ondulado.

Las islas menores suelen estar en grupos de tres o cuatro. Algunas están tan cerca que se unen cuando baja la marea. Las islas más grandes después de la Isla Grande son Guafo, Quinchao, Lemuy, Butachauques y Tranqui.

El clima de Chiloé es templado marítimo lluvioso. Las temperaturas promedio son de unos 11 °C. Llueve bastante, más de 2000 mm al año en el este y más de 3000 mm en la costa oeste. Las nevadas son raras, pero llueve durante todo el año.

Canales importantes

El canal de Chacao es muy importante para la navegación, ya que separa la provincia de Llanquihue de la Isla Grande de Chiloé. Hay muchos canales más pequeños que conectan las diferentes islas, puertos y pueblos del archipiélago. Algunos de los más importantes son Caucahué, Dalcahue, Quinchao, Apiao y Lemuy.

Estos canales se formaron por la disminución de la profundidad del valle central, que se sumerge bajo el agua en el seno de Reloncaví. También la acción de los glaciares en el pasado creó estas redes de canales e islas.

Ríos y lagos de Chiloé

La isla de Chiloé tiene 56 cuencas de ríos, que se alimentan de las lluvias que caen en la cordillera de la Costa. En las otras islas, los ríos son pocos y la mayoría vienen de aguas subterráneas. Los ríos más largos son el Medina y el Chepu, que desembocan en el océano Pacífico.

El lago más grande es el Huillinco-Cucao, que en realidad son dos lagos pequeños unidos, formados por glaciares. Además, hay unos 200 lagos y lagunas más. Los humedales de la cuenca de Chepu fueron declarados Santuario de la Naturaleza en 2020 por su importancia para el ecosistema.

¿Qué animales y plantas hay en Chiloé?

Originalmente, las islas estaban cubiertas por la selva valdiviana. Es un bosque siempre verde con muchas especies de plantas, desde árboles grandes hasta helechos y musgos. Algunos árboles típicos son el arrayán (Luma apiculata), el roble (Nothofagus dombeyi), la quila (Chusquea quila) y el avellano (Gevuina avellana). En los suelos húmedos de la Cordillera de la Costa crecen el alerce (Fitzroya cupressoides) y el tepú (Tepualia stipularis).

Cuando llegaron los agricultores, empezaron a quemar bosques para cultivar y criar ganado. Así, muchos bosques se convirtieron en campos. Pero algunos de estos campos fueron abandonados y hoy están llenos de espinillo (Ulex europaeus), un arbusto espinoso que se introdujo para hacer cercas, pero que se ha extendido mucho.

La papa se cultiva en Chiloé desde antes del siglo XVI. Aunque científicos como Charles Darwin pensaron que la papa se originó aquí, estudios genéticos de 2005 demostraron que todas las papas cultivadas vienen de un ancestro del sur de Perú. En Chiloé se cultivan unas 400 variedades de papas nativas. Gracias a algunas de ellas, se ha obtenido más del 90% de las variedades de papa que se comen en el mundo.

La fauna nativa incluye muchas especies de aves, y algunas son únicas de Chiloé. Entre los mamíferos terrestres, los más grandes son el zorro chilote o de Darwin (Pseudalopex fulvipes), que solo vive en la Isla Grande y en la cordillera de Nahuelbuta (en el continente), y el pudú (Pudu pudu), uno de los ciervos más pequeños del mundo. En el mar viven lobos marinos y toninas (un tipo de delfín), y a veces visitan varias especies de ballenas. Es especialmente importante la zona donde se alimentan las ballenas azules (Balaenoptera musculus), que va desde el norte de la Región de Los Lagos hasta el golfo Corcovado.

En el archipiélago se desarrolló una raza propia de caballo, el caballo chilote o mampato, que mide menos de 1,25 metros de altura. También hay una raza de oveja chilota. Ambos descienden de animales que los españoles trajeron en el siglo XVI.

Especies únicas de Chiloé

Debido al largo aislamiento que los canales marítimos dieron a este archipiélago, muchas de sus especies se volvieron únicas de las islas. Esto significa que son genéticamente diferentes de sus parientes en el continente. Por ejemplo, entre las aves, están el concón chilote (Strix rufipes sanborni), la diuca chilota (Diuca diuca chiloensis), el rayadito chilote (Aphrastura spinicauda fulva), y el diucón chilote (Xolmis pyrope fortis). Entre sus mamíferos únicos destaca la comadrejita trompuda chilota (Rhyncholestes raphanurus raphanurus).

¿Cuánta gente vive en Chiloé?

Población a lo largo del tiempo

La población de Chiloé ha cambiado así a lo largo de la historia:

- 1550: 30 000 (estimado)

- 1553: 50 000 (estimado)

- c. 1603: 22 000 (estimado)

- 1609: 10 000 (estimado)

- 1765: 13 000 (estimado)

- 1784: 26 337

- 1785: 26 703

- 1793: 30 000 (estimado)

- 1812: 36 000 (estimado)

- 1820: 40 000 (estimado)

- 1827: 42 309

- 1835: 43 832

- 1843: 48 641

- 1851: 70 000 (estimado)

- 1854: 61 586

- 1865: 72 574

- 1895: 77 750

- 1907: 87 595

- 1920: 109 337 hab.

- 1930: 92 067 hab.

- 1940: 101 706 hab.

- 1952: 102 505 hab.

- 1960: 102 543 hab.

- 1992: 130 389 hab.

- 2002: 154 766 hab.

- 2012: 166 205 hab.

- 2017: 168 185 hab.

Según el censo de 2002, la provincia tenía 154 766 personas. Más de la mitad (55,95%) vivía en ciudades. La gente se concentra en la costa este, porque tiene mejores condiciones ambientales. Los vientos son menos fuertes, llueve menos y hay más tierra buena para la agricultura. También hay bahías y canales que facilitan la comunicación y el transporte por mar.

Todos los pueblos están junto al mar, excepto Huillinco, que está a orillas del lago del mismo nombre. Los más importantes son:

- Castro (29 148 hab.). Es un puerto y la capital de la provincia de Chiloé desde 1982. Es la tercera ciudad más antigua de Chile que ha existido sin interrupción, fundada en 1567. Son famosos sus palafitos (casas sobre pilares en el agua), su mercado y la iglesia San Francisco, que es Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad. Parte del parque nacional Chiloé está en la comuna de Castro.

- Ancud (27 292 hab.). Se encuentra al norte de la isla grande. Fue fundada en 1767 y fue la capital de Chiloé hasta 1982. Es la segunda ciudad más importante de la isla. Allí está el Museo Regional de Ancud, con objetos históricos, artesanías y figuras de seres mitológicos. Cerca hay fuertes como el Fuerte Ahui y San Antonio, construidos en el siglo XVIII.

- Quellón (13 656 hab.). Es la tercera ciudad más grande de Chiloé. Fue fundada en 1906 por una empresa que cerró en 1952. Su nombre original era Llauquil. Allí se encuentra el Hito Cero, que marca el final de la Ruta Panamericana.

- Dalcahue (4933 hab.). Es un pueblo conocido por su iglesia de Nuestra Señora de los Dolores (Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad) y por su feria de artesanías los domingos. Allí se pueden comprar tejidos y cestas de los pueblos cercanos. Es un paso obligado para ir a la isla de Quinchao.

- Chonchi (4588 hab.). Se le conoce como la "ciudad de los tres pisos" por sus construcciones de madera de ciprés. Su origen es de 1754. Aquí está la entrada principal al parque nacional Chiloé y la mayor parte de su superficie.

- Achao (3452 hab.). Pueblo en la isla Quinchao. Cada año, el primer fin de semana de febrero, se celebra el Encuentro de las Islas del Archipiélago, que reúne el folclore de la comuna y de las islas cercanas. Achao fue fundada en 1743.

- Queilén (1912 hab.). Es un puerto en una península larga. Los jesuitas se establecieron aquí en el siglo XVIII, pero el pueblo creció a finales del siglo XIX. Está a una hora de Chonchi.

- Quemchi (1665 hab.). Las actividades principales de Quemchi son la pesca y la agricultura. Es el lugar de nacimiento de uno de los escritores más importantes de Chile, Francisco Coloane, quien ganó el Premio Nacional de Literatura en 1964.

- Cucao. Pueblo de la comuna de Chonchi, con actividades de pesca y turismo. Cerca de Cucao está la entrada principal al parque nacional Chiloé. Junto con Chepu, son los únicos asentamientos en la zona occidental de la Isla Grande.

La población desciende principalmente de la mezcla entre los pueblos originarios (huilliches, cuncos, payos y chonos) y los colonizadores españoles. También hay aportes de chilenos de otras regiones y algunos extranjeros. En la época colonial, había pueblos solo de indígenas, solo de españoles y otros mixtos. Por eso, la proporción de cada grupo variaba según el lugar. Aún hoy existen apellidos típicos de cada sector, que son un rastro de las antiguas encomiendas y reducciones.

¿Cómo es la cultura de Chiloé?

La cultura de Chiloé es muy especial y diferente del resto de Chile. Esto se debe a su aislamiento. Tiene una gran riqueza en folclore y cultura. La música es muy viva, con ritmos rápidos y bailes propios, como la cueca chilota o el vals chilote. La arquitectura tiene formas y estilos únicos, que dieron origen a la escuela chilota de arquitectura religiosa en madera. La fe religiosa mantiene tradiciones como los fiscales y esculturas de la Escuela chilota de imaginería.

Arquitectura chilota

Las construcciones de Chiloé son muy características. Usan tejuelas (pequeñas tablas de madera), balcones y miradores. Las tejuelas fueron usadas por colonos alemanes en las provincias vecinas. Los palafitos, que son casas sobre pilares de madera en el agua, no son originarios de Chiloé. Pero se adoptaron en Ancud, Quemchi, Castro, Chonchi y otros puertos para aprovechar mejor la orilla durante el crecimiento comercial en el siglo XIX. Hoy solo quedan algunos en Castro y Mechuque.

Iglesias de Chiloé

Las iglesias de Chiloé merecen una mención especial. Se construyeron desde el siglo XVII hasta el siglo XIX. Sus características artísticas y arquitectónicas forman la escuela chilota de arquitectura religiosa en madera. Estas iglesias son notables porque, a pesar de ser de madera, han durado mucho tiempo. Algunas incluso usan tarugos (piezas de madera) en lugar de clavos para la estructura principal.

El diseño tradicional se inspiró en las iglesias de Baviera, de donde venían los sacerdotes que iniciaron las construcciones. El edificio es rectangular con techo a dos aguas y un pórtico con arcos decorativos (generalmente cinco). En la fachada hay una torre hexagonal con campana. El interior tiene tres naves, también separadas por arcos decorativos.

En 1993 se creó la Fundación Cultural Amigos de las Iglesias de Chiloé. Su objetivo es proteger y conservar el patrimonio cultural religioso del archipiélago. Esta fundación ha restaurado varias iglesias. Gracias a esto, dieciséis de las iglesias han sido declaradas Monumentos Nacionales y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000.

Comida tradicional de Chiloé

Lo primero que se nota en la comida de Chiloé es que usa la papa en casi todas sus recetas. Se preparan ralladas y mezcladas con harina o con papas molidas. Para cada plato hay una variedad de papa ideal por su sabor o consistencia. También se usan los mariscos y pescados del mar interior, y la carne de chanchos, corderos y vacunos criados en el campo. Las manzanas, que vienen de Asturias y Galicia, son pequeñas y suelen ser muy dulces y ácidas. Se usan para hacer chicha de manzana, empanadas y mermeladas.

Algunos de los platos más típicos son:

- Cazuela chilota: Hay dos platos con este nombre, y son muy diferentes de la cazuela chilena. Uno es un caldo espeso de cholgas secas, papas y repollos. El otro es una sopa con trozos de carne de cordero, arvejas, luche y papas.

- Chapaleles: Se hacen con una masa de harina y papas, que se cocina en agua o en el curanto.

- Curanto: Se prepara cavando un hoyo en la tierra. Se ponen piedras calientes, y luego los ingredientes: mariscos (almejas, cholgas, choritos, picorocos), carnes (chancho, longanizas, pollo), papas, chapaleles y milcaos. Cada capa de comida se cubre con hojas de nalca. Finalmente, se tapa todo con tierra o plástico para que se cocine al vapor durante una hora y media.

- Lloco o yoco: Es un plato que se prepara durante el reitimiento (la matanza del chancho). Consiste en carne cocida en manteca, papas, sopaipillas, roscas y prietas.

- Milcaos: Se hacen con papas ralladas y escurridas, que se mezclan con papas cocidas y molidas. Se forma una masa a la que se le añade manteca de cerdo y sal. Generalmente se le ponen chicharrones de chancho. Se forma un disco con las manos y se cocina en el curanto, frito, al horno o en agua.

El español de Chiloé

El español que se habla en Chiloé tiene características especiales. Incluye cientos de palabras del mapudungun (en su dialecto huilliche) y conserva muchos términos y palabras antiguas del español que ya no se usan en otras zonas. Este español chilote es un conjunto de variedades lingüísticas que conviven con el español estándar y el español chileno. En las comunidades indígenas, se intenta revivir el mapudungun de Chiloé, que desapareció a finales del siglo XIX.

Historias y leyendas de Chiloé

Chiloé tiene una rica mitología, con muchas historias y leyendas. Sus orígenes son una mezcla de las creencias de los primeros habitantes y las que trajeron los europeos. Entre las historias y leyendas chilotas más conocidas están las de seres fantásticos como la Pincoya, el Invunche, el Caleuche, el Trauco, la Fiura, el Camahueto y el Cuchivilo.

Trabajos y costumbres tradicionales

En las zonas rurales, los trabajos agrícolas se hacen en comunidad, a través de un sistema llamado minga. Quienes necesitan ayuda "piden" a sus vecinos, y estos colaboran a cambio de que se les ayude de la misma manera cuando lo necesiten. Hay mingas para todas las tareas del campo que requieren más personas de las que tiene una familia, como guardar forraje para el invierno o limpiar un terreno para cultivar. El reitimiento (matanza de un chancho) y la maja (elaboración de chicha) son actividades que son a la vez trabajo y celebración.

La migración de los jóvenes y el trabajo en las industrias salmoneras se relacionan con la búsqueda de nuevas formas de ganar dinero, ya que la agricultura tradicional a veces no da buenos resultados. Al dejar de practicar la agricultura, estas costumbres colectivas se han ido perdiendo. Algunas, como la minga de cosecha de trigo, casi han desaparecido.

Artesanía y objetos especiales

La artesanía de Chiloé es muy variada, especialmente en tejidos y cestería. También se hacen artesanías en madera, cuero y conchas.

Entre los tejidos, se pueden encontrar gorros, frazadas, mantas, calcetines, chalecos y abrigos hechos de lana de oveja sin procesar. Los tejidos se tiñen con plantas, barro o anilina. Algunas plantas usadas para teñir son la barba de palo, el pello-pello, el mechay, el maqui y el matico.

En cestería, hay diversos objetos como canastos, mallas y figuras decorativas, hechos con fibras vegetales. Las plantas más usadas para esto son el cunquillo, el quiscal y la quilineja.

También está la cancagua, una roca especial que se usa para hacer chimeneas, braseros y hornos de piedra.

Entre los objetos especiales se encuentran:

- El almud: Es una caja de madera que se usa para medir un volumen antiguo (unos 8 litros). Se usa para vender productos a granel en los mercados. Por un lado, mide un almud y por el otro, medio.

- Sacho: Es un ancla para barcos hecha con piedras y varas de madera.

- Carrinca o birloche: Es un trineo hecho con dos trozos curvos de madera unidos por varas o tablas, tirado por bueyes. Sirve para llevar cargas cortas y es muy útil en lugares pantanosos o caminos con mucho barro, donde es difícil usar carretas. Aún se usan, especialmente en las zonas boscosas y montañosas del centro de la isla.

Chiloé en el cine

En 2018, el director chileno Silvio Caiozzi estrenó su película de tres horas, "...Y de pronto el amanecer". Fue filmada completamente en diferentes lugares de Chiloé, mostrando tres etapas de la vida de un artista. La película también ayudó a mostrar y promover la imagen internacional de la isla y la cultura chilota.

Para filmar la película, se construyó un pueblo artificial llamado Weltún en la comuna de Castro. Para crearlo, se tuvieron que mover una docena de casas de madera, algunas en mal estado. Se usaron las "tiraduras de casas", también conocidas como mingas, para hacer este trabajo.

Patrimonio agrícola mundial de Chiloé

Desde 2010, Chiloé es parte de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). Esta es una certificación que otorga Naciones Unidas a lugares que conservan una agricultura tradicional que está muy ligada a su cultura, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el desarrollo sostenible. La FAO reconoce el esfuerzo de los habitantes de la isla por conservar especies en peligro, especialmente las patatas, de las que existen cientos de variedades, conocidas como papas chilotas. Se cultivan unas 4000 hectáreas, la mayoría para consumo propio, de tubérculos. También se cultivan avena, trigo y otros vegetales, y se crían animales de granja como ovejas, cerdos, vacas y pollos. La cultura de la papa en Chiloé incluye actividades como las mingas, una tradición de trabajo colectivo que une a la comunidad en la siembra y la cosecha, la gran variedad de platos con papa y las historias y leyendas que la rodean.

¿Cómo fue la historia de Chiloé?

Los primeros habitantes

El poblamiento de Chiloé se hizo desde el norte, después de que la Isla Grande se separara del continente. Los restos humanos más antiguos encontrados tienen entre 5000 y 6000 años. Se hallaron bajo una vivienda en Puente Quilo, en la península de Lacuy (Ancud), al noroeste de la Isla Grande.

Los chonos son los primeros habitantes conocidos del archipiélago. Más tarde, fueron desplazados hacia el sur por los huilliches, un grupo mapuche del sur. Los chonos eran excelentes marinos y podían navegar miles de kilómetros en sus barcos llamados dalcas. Una de sus costumbres era el curanto, una comida hecha en un hoyo en la tierra con piedras calientes y cubierta con hojas de nalca. Después de tener contacto con los huilliches, también empezaron a practicar un poco la agricultura, principalmente de la papa. Los huilliches, que eran agricultores, adoptaron las costumbres marineras de los chonos por el contacto cultural y las necesidades del entorno.

La llegada de los españoles

Este proceso comenzó con la llegada de los españoles a América, empezando por Colón en 1492. Luego, Hernando de Magallanes llegó al estrecho de Magallanes en 1520. En 1540, Alonso de Camargo vio las costas de Chiloé mientras iba a Perú. Años después, Pedro de Valdivia organizó una expedición para recoger información geográfica. Puso al capitán Francisco de Ulloa al mando, quien llegó al canal de Chacao en 1553 y recorrió las islas. Se le considera el primer europeo en conocer Chiloé.

En 1558, Juan Fernández Ladrillero entró a los canales de Chiloé y tuvo contacto con los pueblos originarios. Ese mismo año, García Hurtado de Mendoza inició otra expedición que tomó posesión de estas islas para la Corona española. En 1567, comenzó la conquista de Chiloé, fundándose la ciudad de Castro. La isla fue llamada originalmente Nueva Galicia, pero ese nombre no se mantuvo y se usó la palabra huilliche Chiloé.

Chiloé en la época colonial

Después de la batalla de Curalaba (1598), donde los mapuches vencieron y mataron al gobernador de Chile, Chiloé quedó separado del resto de los territorios españoles. Esto fue porque todas las ciudades entre el río Biobío y el canal de Chacao fueron abandonadas o destruidas. Los españoles pidieron varias veces abandonar las islas por la pobreza y el aislamiento, pero no se les hizo caso debido a la importancia estratégica que tenía este lugar para España. La rebelión huilliche de 1712 comenzó a principios de ese año por los abusos de los encomenderos y fue controlada una semana después con combates.

En 1767, el rey autorizó al virrey del Perú a encargarse de la defensa de Chiloé. Amat, usando esa autoridad, reemplazó al gobernador de Chiloé Manuel Fernández de Castelblanco por el capitán Carlos de Beranger y Renaud al año siguiente. La unión de Chiloé al virreinato fue temporal, solo "mientras duraran las operaciones para su fortificación". Beranger construyó el Fuerte y Villa Real de San Carlos de Chiloé, que hoy es la ciudad de Ancud (1768). Finalmente, en 1784 se creó la Intendencia de Chiloé, que dependía de Lima, en lugar de la Capitanía General de Chile. Sin embargo, en todos los mapas oficiales de la corona, Chiloé y su distrito seguían mostrándose dentro de Chile.

En los primeros años, los sacerdotes mercedarios y franciscanos se encargaron de la labor religiosa. En 1608 llegaron los primeros jesuitas, y en 1612 fundaron la primera iglesia en Castro para enseñar a los nativos. Los jesuitas construyeron capillas por todo el archipiélago; para 1767 ya había 79, y hoy se pueden encontrar más de 150. Después de la expulsión de los jesuitas en 1767, la Orden Franciscana se hizo cargo de la asistencia religiosa de la isla desde 1771.

A finales del siglo XVIII, la creación de la ruta terrestre del Camino Real permitió que Chiloé se abasteciera y comunicara con toda la región entre Valdivia y Chiloé. Esto redujo la dependencia de los barcos que venían del Callao con productos esenciales, abriendo un mercado para los chilotes.

Independencia y República

Durante la guerra de Independencia de Chile, la gente de Chiloé apoyó al bando "realista" (opuesto a la independencia) y se enviaron tropas a luchar en el continente. Después de la batalla de Maipú (1818), que fue la victoria final de los "patriotas" (independentistas), la guerra continuó en el sur con la Guerra a Muerte, batallas ahora con tropas irregulares. El gobernador Antonio Quintanilla apoyó estos esfuerzos. La república de Chile intentó conquistar el archipiélago tres veces, en 1820, 1824 y 1826, conocidas como campañas a Chiloé. Las dos primeras fueron exitosas para las tropas hispano-chilotas. Esto llevó a Chile a preparar una tercera expedición en enero de 1826, que terminó con la derrota de las fuerzas realistas. El territorio de Chiloé fue anexado a Chile después de la firma del tratado de Tantauco.

Después de la independencia de Chile, Chiloé se benefició con la apertura del comercio y se convirtió en un centro de abastecimiento para los barcos balleneros extranjeros. Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, fue el principal productor de durmientes (maderas para vías de tren) en todo el continente. A partir de entonces, se formaron nuevos pueblos para la industria, como Dalcahue, Chonchi y Quemchi. Desde 1895, se entregaron tierras en el norte de la isla a colonos alemanes y de otros países europeos, y en el sur y oeste a grandes industrias.

En 1843, una goleta de la Armada de Chile, construida en Ancud y llamada Ancud, llevó un grupo que tomó posesión del estrecho de Magallanes. Este estrecho era reclamado por Chile, pero no tenía soberanía efectiva hasta entonces. Después de la fundación de Punta Arenas en 1848 y el establecimiento de haciendas ganaderas en la Patagonia a fines del siglo XIX, hubo una emigración de chilotes hacia la Patagonia argentina y luego a las regiones de Aysén y Magallanes. Este proceso disminuyó solo a partir de los años 80. Por esta razón, toda la Patagonia tiene una cantidad importante de población chilota o descendiente de chilotes.

Con el auge de la ganadería, se empezó a ocupar la zona interior de las islas, ya que antes solo se usaban las costas. La construcción del ferrocarril entre Ancud y Castro en 1912 consolidó la ocupación de las tierras interiores del este de la isla. Este ferrocarril dejó de funcionar en 1960 por los daños que sufrió después del gran terremoto de ese año.

A finales del siglo XX, Chiloé siguió el modelo de todo Chile y experimentó cambios en su forma de vida. Las nuevas empresas de acuicultura, como las salmoneras, trajeron beneficios para los chilotes, como la creación de empleos. Pero también causaron problemas, como cambios en los ecosistemas y en la sociedad.

En 1972, se propuso por primera vez una ley para construir un puente que uniera la Isla Grande con el continente. Esta idea fue impulsada por el entonces diputado Félix Garay. La construcción de este puente comenzó a hacerse realidad durante el gobierno de Ricardo Lagos, quien lanzó el proyecto como parte de las obras para celebrar el Bicentenario del país. Sin embargo, en 2006, el proyecto del Puente Bicentenario fue cancelado porque el costo estimado superó mucho lo presupuestado. El 21 de mayo de 2012, el presidente Sebastián Piñera anunció la construcción del puente con un costo máximo de 762 millones de dólares.

Galería de imágenes

-

Un pescador en la playa de Mar Brava, costa sobre el océano Pacífico.

-

Bosque de arrayanes (Luma apiculata) entre los ríos Colecole y Anay (Castro), en la costa occidental de la Isla Grande.

-

Caballos chilotes o mampatos.

-

Las iglesias de Chiloé son un gran atractivo del archipiélago.

-

El revestimiento de las casas suele hacerse con tejuelas de alerce recortadas de diversas maneras.

-

Las iglesias de Chiloé fueron nombradas patrimonio de la humanidad en el año 2000.

-

Chiloé posee unas 400 variedades nativas de papa

-

Fuerte Tauco, en las cercanías de Chonchi.

Véase también

En inglés: Chiloé Archipelago Facts for Kids

En inglés: Chiloé Archipelago Facts for Kids

- Islas y canales del archipiélago de Chiloé

- Glaciación Würm (Edad de Hielo)

- Islas de Chile

- Chile insular

- Anexo:Islas de Chile

- Anexo:Golfos por superficie

- Canales chilotes

- Historia de la patagonia

- Historia de Chiloé

- Conquista de Chiloé

- Patagonia chilena

- Pueblos originarios chilenos

- Provincia de Chiloé

- Isla Grande de Chiloé

- Gastronomía de Chiloé

- Mitología chilota

- Español chilote

- Puente de Chacao

- Anexo:Parques nacionales de Chile