Independencia de Chile para niños

La independencia de Chile fue un proceso muy importante en el que este país dejó de ser parte de la Monarquía Hispánica (el Imperio español) y se convirtió en una república libre.

Los historiadores dicen que este periodo comenzó el 18 de septiembre de 1810, cuando se formó la Primera Junta de Gobierno de Chile. Terminó el 28 de enero de 1823, con la renuncia de Bernardo O'Higgins como Director Supremo. Durante gran parte de este tiempo, hubo una guerra entre dos grupos: los "realistas", que querían seguir siendo parte de España, y los "patriotas", que buscaban la independencia.

Este proceso se divide en tres etapas: la Patria Vieja (1810-1814), la Reconquista (1814-1817) y la Patria Nueva (1817-1823). La región de Chiloé se unió a Chile más tarde, en enero de 1826, con el tratado de Tantauco.

La independencia de Chile se declaró oficialmente el 1 de enero de 1818, con el acta de Independencia de Chile. Se juró el 12 de febrero de ese mismo año. España reconoció esta independencia mucho después, el 25 de abril de 1844, en Madrid.

Contenido

- ¿Qué causó la agitación en Chile?

- ¿Qué ideas políticas existían?

- ¿Cómo era la sociedad chilena en ese tiempo?

- ¿Qué significaba ser independiente?

- La Patria Vieja en Chile (1810-1814)

- La Reconquista (1814-1817)

- El plan de reconquista de Chile

- La Patria Nueva (1817-1823)

- El fin del proceso de Independencia

- Más información

¿Qué causó la agitación en Chile?

Antes de la independencia, ya había señales de descontento en Chile. Por ejemplo, el "motín de los Tres Antonios" fue un intento de cambio. El gobernador de la época, García Carrasco, empeoró la situación con decisiones injustas, como arrestar a personas importantes y enviarlas a Lima. Además, estuvo involucrado en un caso de contrabando. Todo esto hizo que la gente pidiera su renuncia, y finalmente la obtuvo en 1810.

Mateo de Toro Zambrano, un militar experimentado, tomó el mando temporalmente. Pero la situación seguía tensa por lo que pasaba en Europa. El rey de España, Carlos IV, y su hijo, Fernando VII, habían sido obligados a dejar el trono por Napoleón. Napoleón puso a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Al mismo tiempo, las ideas de independencia crecían en Chile, impulsadas por nuevas formas de pensar y por grupos sociales que querían más autonomía.

¿Qué ideas políticas existían?

En ese tiempo, había tres grupos principales con diferentes ideas sobre el futuro de Chile:

- Una corriente quería seguir siendo leal al rey de España y a todas las autoridades españolas. Creían que Chile era una colonia y debía obediencia total.

- Otro grupo, más moderado, pensaba que Chile debía ser leal al rey, pero no a través de autoridades intermedias. Creían que Chile tenía derecho a elegir su propio gobierno, como otras regiones de España. Algunos querían ayudar a España en su guerra contra Napoleón, mientras que otros veían una oportunidad para establecer un gobierno con más libertad, como una monarquía constitucional.

- Un tercer grupo, llamado "los exaltados", estaba formado principalmente por criollos (descendientes de españoles nacidos en América). Ellos decían que, si el rey estaba prisionero, el poder volvía al pueblo. Este grupo quería una república independiente.

¿Cómo era la sociedad chilena en ese tiempo?

Es importante saber que en la sociedad colonial, solo los españoles nacidos en España (llamados "chapetones") podían ocupar los puestos de poder. Sus hijos, los criollos, no tenían el mismo acceso, aunque fueran leales.

Hacia el final de la época colonial, la población de Chile era de medio millón de personas, sin contar a los indígenas. De ellos, unos 300.000 eran mestizos (mezcla de europeos e indígenas), 150.000 eran criollos y solo unos 20.000 eran peninsulares (nacidos en España). Los peninsulares, junto con las autoridades del rey y algunos nobles, eran quienes controlaban el país.

¿Qué significaba ser independiente?

Ser independentista no significaba necesariamente querer una república o una democracia. Muchas personas tenían ideas diferentes o cambiaban de opinión. Algunos liberales y exaltados dudaban entre un gobierno democrático y una monarquía constitucional.

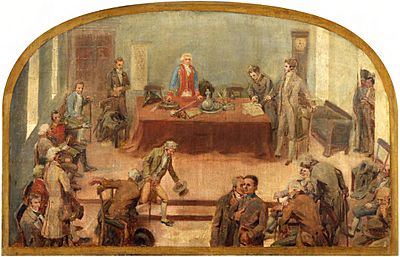

Por eso, no era fácil decidir cuál era la mejor solución. Después de muchas dudas, Mateo de Toro y Zambrano aceptó convocar una reunión importante, un cabildo abierto, para el 18 de septiembre de 1810. Este día es conocido como el de la Primera Junta de Gobierno de Chile.

La Patria Vieja en Chile (1810-1814)

En la reunión del 18 de septiembre de 1810, la gente gritaba: "¡Junta queremos!". Mateo de Toro y Zambrano, que ya era mayor, aceptó y entregó el mando. Siete vecinos importantes de Santiago fueron elegidos para la Junta de Gobierno, incluyendo a Mateo de Toro Zambrano como presidente.

La Junta dijo que seguía siendo leal a Fernando VII, el rey de España. Las autoridades españolas y los militares mantuvieron sus puestos. La Junta incluso reconoció al gobierno provisional de España en Cádiz. Así comenzó la Patria Vieja.

Sin embargo, esta situación era confusa. No resolvía el problema de que muchos criollos y mestizos no tenían participación política. Solo los "vecinos nobles" (en su mayoría nacidos en España) podían votar. Los monarquistas no quisieron escuchar las ideas de los criollos, lo que hizo que los "exaltados" se sintieran más fuertes. Cuando Mateo de Toro y Zambrano murió en 1811, Juan Martínez de Rozas, líder de los criollos, ganó más poder. Él promovió a otros criollos y pidió ayuda militar a Argentina para luchar contra la monarquía.

Bajo la influencia de Martínez de Rozas, se convocaron elecciones para un Congreso Nacional. Pero la mayoría de la gente seguía siendo moderada. La Real Audiencia (un tribunal español) pensó que esto era una amenaza y conspiró con el coronel realista Tomás de Figueroa. El 1 de abril de 1811, Figueroa se levantó en armas para disolver la Junta e impedir las elecciones. Este evento, conocido como el "Motín de Figueroa", fue el primer enfrentamiento armado por la independencia de Chile.

El motín terminó con 56 muertos. Figueroa fue capturado y fusilado. La Real Audiencia fue disuelta. Aunque los miembros de la Audiencia no fueron encarcelados, muchos culparon a los monarquistas por la violencia. Esto hizo que los monarquistas perdieran apoyo. En las elecciones para el Congreso, los monarquistas y moderados ganaron la mayoría, buscando un gobierno local leal al rey pero con cierta autonomía. Los "exaltados", que querían la independencia total, quedaron en minoría, pero su influencia crecía entre criollos y mestizos.

El primer congreso, que se instaló el 4 de julio de 1811, debatió sobre la cantidad de diputados de Santiago y una petición de España para que Chile ayudara en la guerra contra Napoleón. Los "exaltados" lograron que no se enviara dinero, diciendo que el país era pobre.

Esto llevó a dos movimientos. El 4 de septiembre de 1811, José Miguel Carrera, con solo 26 años, dio un golpe para sacar del congreso a los que apoyaban el antiguo sistema. Al día siguiente, en Concepción, los "exaltados" liderados por Juan Martínez de Rozas reemplazaron a los diputados antiguos por "independentistas".

Esto hizo que el congreso tuviera una mayoría más progresista, con ideas más modernas, pero aún no querían declarar la independencia formalmente. Se reafirmó la lealtad al rey. Al mismo tiempo, se permitió el comercio libre, se reformaron los Cabildos (ahora los cargos serían por elección), se redujeron salarios de funcionarios y se decretó la libertad de prensa. También se estableció que el clero sería pagado por el gobierno. Se fundó una fábrica de armas y se publicó "La Aurora de Chile", el primer periódico chileno.

Además, fue el primer cuerpo legislativo en América en tomar medidas para eliminar la esclavitud gradualmente. Los hijos de esclavos nacidos después de la primera reunión del congreso serían libres. Estas reformas no eran muy diferentes de las ideas modernas que la propia España había promovido.

Sin embargo, había mucha desconfianza. Muchos no querían el poder absoluto de un rey lejano, pero otros temían que la democracia llevara al caos. Algunos querían un gobierno centralizado, mientras que otros preferían un sistema más regional. Había quienes querían volver a las viejas costumbres y leyes, y otros que buscaban el progreso a través de la educación y leyes justas.

La influencia de los hermanos Carrera

Debido a estos debates y a desacuerdos con el grupo dominante en el congreso, el 15 de noviembre de 1811, José Miguel Carrera dio otro golpe de Estado. Argumentó que el país no estaba listo para una división de poderes. Así, Carrera terminó con el poder total.

El gobierno de Carrera es visto como independentista, aunque es un tema de debate. El Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 (27 de octubre de 1812) decía que "ningún decreto... que emane fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno". Pero también empezaba diciendo que Chile reconocía a "Su Rey es Fernando VII".

Esto no significa que Carrera no quisiera la independencia, sino que la situación política era más compleja. Es probable que Carrera estuviera influenciado por las discusiones en España. El Reglamento también decía que el rey "aceptará nuestra Constitución... A su nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa".

Además, el Reglamento Provisional (artículo 24) establecía que "Todo habitante libre de Chile es igual de derecho". Esto eliminaba los privilegios de los nacidos en España, algo que los criollos y mestizos deseaban. Sin embargo, excluía a los esclavos y a los indígenas.

Así, el Reglamento Constitucional podría verse como un intento de acuerdo, buscando satisfacer algunas aspiraciones, pero dejando fuera a los monarquistas más duros y a los "exaltados". Buscaba establecer una especie de "monarquía parlamentaria" en Chile, con una relación directa con la corona. Pero es innegable que la intervención de Carrera aceleró el camino hacia la independencia.

Carrera se dio cuenta de que para avanzar se necesitaba una identidad nacional chilena, diferente a la española, y una participación política más amplia. Para ello, estableció los primeros símbolos patrios: la bandera, el escudo y la escarapela de la Patria Vieja. Publicó la Aurora de Chile, el primer periódico chileno, donde se difundieron las ideas independentistas. Estableció la Junta de Vacuna y propuso una Sociedad Filantrópica. Buscó el reconocimiento internacional de Chile, lo que fue facilitado por la llegada de un cónsul de Estados Unidos, Joel Robert Poinsett, quien tuvo una buena relación con Carrera. Finalmente, Carrera fundó el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional y abrió la educación a las mujeres.

Pero estas reformas no aclaraban el tipo de gobierno que Carrera buscaba. El artículo 4 del Reglamento de 1812 decía que los reemplazos del gobierno serían elegidos "en caso de muerte o renuncia". Esto implicaba que José Miguel Carrera se consideraba "elegido" de por vida.

Esta preocupación creció, especialmente entre los miembros de la Logia Lautaro. En mayo de 1812, Camilo Henríquez, encargado de redactar el Reglamento Constitucional, publicó un artículo en la Aurora de Chile sugiriendo una mezcla de federalismo estadounidense y monarquía inglesa, donde el poder ejecutivo (y militar) residiera en el monarca.

La inquietud aumentó cuando el gobierno de Carrera prohibió las críticas, primero con pena de exilio y luego, el 22 de marzo de 1813, con pena de muerte. También advirtió a "jóvenes de inmoderado patriotismo". Estas acciones empezaron a parecerse a las de Napoleón, quien, aunque se decía defensor del pueblo, reprimió duramente cuando se declaró emperador.

Las acciones de los Carrera, especialmente cómo llegaron al poder, asustaron a muchos, tanto independentistas como moderados. Los Carrera no lograron un apoyo amplio, y las disputas entre ellos mismos (por asuntos familiares) empeoraron la situación. Esto causó acusaciones de traición y amenazas de conflictos. Los desacuerdos políticos debilitaron la causa patriota. La Junta Provincial de Concepción no reconoció la legitimidad del gobierno de Carrera, lo que generó temores de una guerra civil.

Primeras batallas por la independencia

La situación preocupó al Virrey del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa. Él vio una oportunidad: la guarnición de Valdivia se había puesto bajo sus órdenes, y los miembros de la Junta de Concepción habían sido confinados. Abascal envió una expedición militar al mando de Antonio Pareja. Este desembarcó en Concepción a principios de 1813, donde fue bien recibido. Así comenzó la guerra por la independencia chilena.

Pareja fracasó en su intento, perdiendo batallas importantes y siendo cercado en Chillán, donde murió. Fue reemplazado por Gabino Gaínza. La mala dirección militar de Carrera (quien fue capturado) permitió que su rival, Bernardo O'Higgins, tomara el mando supremo de las fuerzas patriotas. El gobierno civil volvió a funcionar.

La campaña militar continuó bajo O'Higgins. Gaínza intentó atacar Santiago rápidamente, pero O'Higgins, con una táctica inteligente, logró cortarle el paso. Gaínza se vio obligado a refugiarse en Talca, donde se esperaba su derrota.

Ante esto, el Virrey ofreció un acuerdo: Gaínza y sus tropas podrían irse a Talcahuano y de allí a Perú, dejando las fortificaciones intactas. El virreinato dejaría de intervenir, pero Chile debía enviar representantes a las Cortes de Cádiz en España y aceptarlas como gobierno legítimo. El 5 de mayo de 1814, el Tratado de Lircay fue aceptado. Los prisioneros fueron liberados. Curiosamente, el día anterior, Fernando VII había restablecido la monarquía absoluta en España y declarado nulo todo lo de las Cortes de Cádiz. Esto significaba que el tratado sería inválido, aunque en América Latina no se sabía aún.

Al mismo tiempo, en Chile, las ideas independentistas habían crecido debido a la guerra. Muchos vieron el Tratado como una oportunidad perdida. Los Carrera fueron liberados por los realistas para crear división entre los patriotas, lo cual lograron. El 23 de julio, los Carrera dieron un nuevo golpe y tomaron el poder.

El fin de la Patria Vieja

Esta vez, la desconfianza hacia los Carrera se hizo realidad. Parte del gobierno civil huyó a Talca y pidió a O'Higgins que restableciera el gobierno democrático. Una guerra civil parecía inminente. Los primeros enfrentamientos ocurrieron en el Combate de las Tres Acequias, donde las tropas de Luis Carrera vencieron a las de O'Higgins. En ese momento, llegó una carta oficial del Virrey Abascal, fechada el 28 de agosto de 1814.

En el documento, Abascal se negaba a reconocer el tratado y exigía la rendición incondicional a una nueva expedición militar, al mando del General Mariano Osorio. Amenazaba con destruir los pueblos que no se rindieran. La carta de Osorio, fechada el 20 de agosto, daba un plazo de diez días para la rendición. Cuando se recibió el documento, el plazo ya había vencido, y solo quedaba la guerra. Las tropas de Osorio ya estaban cerca de San Fernando, a unos 120 kilómetros al sur de Santiago.

Ante esta nueva situación, los patriotas (O'Higgins y los Carrera, a pesar de sus diferencias) unieron fuerzas. O'Higgins tomó el mando de las tropas de Carrera. Sin embargo, las diferencias estratégicas (y personales) surgieron de inmediato. O'Higgins quería luchar en el Cachapoal, mientras los Carrera preferían la Angostura de Paine. Ambos planes buscaban ganar tiempo para reorganizar los regimientos. Se llegó a un acuerdo: O'Higgins, con 900 hombres, intentaría detener a Osorio (con más de 4.000 soldados) en el Cachapoal, retrocediendo a Angostura si era necesario, con el apoyo de las tropas de Luis Carrera. José Miguel Carrera organizaría la defensa en Santiago.

O'Higgins no pudo detener a Osorio en el Cachapoal y se vio obligado a retroceder a Rancagua, donde se atrincheró. Juan José Carrera, que tenía mayor rango, le entregó el mando a O'Higgins.

El plan era que las tropas de Luis Carrera (1500 hombres) atacaran a los españoles por la espalda. Sin embargo, José Miguel Carrera, quien tomó el mando directo, no intervino, a pesar de que se acercó al combate. El Desastre de Rancagua (1 y 2 de octubre de 1814) fue una derrota para los patriotas. Los realistas peruanos recuperaron el control de la capitanía por tres años.

El Desastre de Rancagua causó pánico en Santiago. Los planes de defensa fueron olvidados, y la población patriota y el gobierno huyeron a Argentina. Los monarquistas que se quedaron pronto se dieron cuenta de su error, ya que las tropas españolas llegaron con intenciones de castigo. Los que más sufrieron fueron los que estaban presentes cuando las tropas entraron en las ciudades.

Así terminó la Patria Vieja, con una derrota militar que puso fin a la posibilidad de un acuerdo con la monarquía española y a las ambiciones políticas de los Carrera. También acabó con la posibilidad de un federalismo o una monarquía constitucional en Chile.

La Reconquista (1814-1817)

El Virrey Abascal confirmó a Mariano Osorio como gobernador de Chile, pero en 1815 una disputa entre ellos hizo que Osorio fuera reemplazado por Casimiro Marcó del Pont. Los monarquistas, siguiendo la política de castigo, persiguieron a la población. Se creó un Tribunal de Vigilancia, dirigido por Vicente San Bruno, que cometió muchos abusos.

El gobierno monarquista ofreció una amnistía, pero exilió al archipiélago Juan Fernández a quienes la aceptaron, muchos de ellos ancianos y enfermos. Los "infidentes" (patriotas o sospechosos de serlo) que no se presentaron voluntariamente fueron encarcelados y asesinados. Lejos de apagar los deseos de libertad, estas acciones los aumentaron. Incluso los más moderados decidieron que la única opción era la sumisión total o la independencia.

El plan de reconquista de Chile

Un grupo de patriotas, incluyendo a Carrera y O'Higgins, se exilió en Mendoza (Argentina), donde el gobernador era José de San Martín. San Martín apoyó a O'Higgins, probablemente por sus conexiones con la Logia Lautaro, que buscaba la independencia en toda Hispanoamérica. También influyó el desprestigio de los Carrera después de Rancagua y sus intentos de no reconocer la autoridad argentina. El destino de Carrera empeoraría, y finalmente sería fusilado en 1821.

San Martín preparaba un plan para invadir Perú a través de Chile. Con la derrota del movimiento independentista chileno, San Martín vio la necesidad de liberar Chile primero para poder llegar a Lima. Para organizar el ejército, contó con los patriotas chilenos exiliados, liderados por O'Higgins, quien se unió al Ejército de los Andes como Brigadier.

Como parte de una estrategia llamada "Guerra de Zapa", se le encargó al abogado Manuel Rodríguez Erdoíza que realizara actividades de guerrilla para inquietar a los realistas, burlarse de San Bruno y levantar la moral patriota. Rodríguez se convirtió en un héroe popular, protegido y apoyado por el pueblo. Una de sus hazañas más famosas (aunque quizás sea una leyenda) fue disfrazarse de mendigo y recibir una moneda del propio gobernador Marcó del Pont, quien había puesto precio a su cabeza. Rodríguez le devolvió la moneda con una nota satírica. Continuó sus guerrillas, enviando información a San Martín y evitando ser capturado. El grupo de guerrilleros de Manuel Rodríguez estaba formado principalmente por la banda de bandoleros de José Miguel Neira, quien también se convirtió en patriota.

En diciembre de 1816, el Ejército de los Andes se completó. En enero de 1817, con el apoyo del Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, comenzó el Cruce de los Andes para liberar Chile. Más de 4.000 hombres, con caballería y artillería, cruzaron la cordillera sin bajas, a más de cuatro mil metros de altura. El ejército se reunió el 8 de febrero en Curimón, al norte de Santiago.

El 12 de febrero comenzó la Batalla de Chacabuco. El ejército de San Martín se enfrentó al realista de Rafael Maroto, quien sufrió una derrota decisiva. Una carga heroica de O'Higgins, seguido por batallones de soldados de diversas etnias, rompió las líneas del Regimiento Talaveras y venció la resistencia realista. El capitán San Bruno fue capturado, juzgado rápidamente y ejecutado.

La batalla permitió a los patriotas entrar en Santiago. Una asamblea, presidida por Francisco Ruiz Tagle, nombró por aclamación a José de San Martín como gobernador de Chile. Pero San Martín, siguiendo sus instrucciones, se negó a aceptar el mando, diciendo que "Chile debe ser gobernado por un chileno". Convocó a una nueva asamblea popular, y el general O’Higgins fue aclamado como Director Supremo del Estado de Chile.

El nuevo Director, Bernardo O'Higgins, nombró a Miguel Zañartu como ministro del interior y a José Ignacio Zenteno en el departamento de guerra y marina. Su primer acto de gobierno, el 17 de febrero de 1817, fue dirigirse al pueblo en una proclama, agradeciendo a las Provincias Unidas y a San Martín.

Bernardo O'Higgins sería Director Supremo hasta 1823. En el primer aniversario de la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1818, proclamó la independencia en Talca, la misma que había proclamado el 1 de enero de ese año en Concepción.

La Patria Nueva (1817-1823)

El nuevo virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, decidió enviar otra fuerza expedicionaria al mando de Mariano Osorio. Este desembarcó en Concepción y reclutó muchas tropas. Mientras tanto, Bernardo O'Higgins se retiraba hacia el norte, intentando detener el avance realista. Fue sorprendido y derrotado en Cancha Rayada. En la confusión, se corrió el rumor de que O'Higgins había muerto, y el pánico se extendió entre los patriotas. Muchos incluso se prepararon para volver a cruzar la Cordillera hacia Mendoza. En esas circunstancias difíciles, Manuel Rodríguez animó a la gente gritando: "¡Aún tenemos patria, ciudadanos!", y se nombró Director Supremo. Duró en el cargo solo 30 horas, el tiempo que O'Higgins tardó en regresar a Santiago y retomar el mando.

Herido después de Cancha Rayada, O'Higgins delegó el mando de las tropas patriotas en San Martín. Este las reunió en los llanos de Maipú, a las afueras de Santiago. En la batalla de Maipú, librada el 5 de abril de 1818, la artillería de Borgoño y la caballería del Coronel Santiago Bueras (quien murió en la batalla) se destacaron. Los realistas, por su parte, perdieron regimientos importantes.

San Martín infligió una derrota tan grande a Osorio, que este decidió regresar a Concepción. Los realistas ya no intentarían otra incursión a Santiago, lo que aseguró la independencia. Al final de la batalla, mientras los realistas se retiraban, O'Higgins llegó con refuerzos de tropas dispersas, campesinos, niños y mujeres, quienes persiguieron a los españoles. Al honrar a San Martín como salvador de la patria, ambos se saludaron en lo que se conocería como el abrazo de Maipú.

Por otro lado, O'Higgins impulsó la creación de la Primera Escuadra Nacional, para evitar nuevas expediciones españolas desde Perú. Esta escuadra llevaría a la Expedición Libertadora del Perú. Para el puesto de almirante, llamó al escocés Lord Thomas Cochrane. Este dio un golpe decisivo a los realistas cuando, en 1820, tomó el Sistema de fuertes de Valdivia en la famosa Toma de Valdivia. Luego envió una pequeña fuerza al mando de Jorge Beauchef para perseguir al ejército realista que huía de Valdivia hacia Chiloé, ocupando ciudades al sur de Valdivia, como Río Bueno y Osorno, y concluyendo su campaña con el combate de El Toro en marzo de 1820.

Desde Valdivia, Cochrane se dirigió a Chiloé, pero fracasó en un ataque terrestre a Ancud y tuvo que regresar. Así, para 1820, después del combate de El Toro, la presencia chilena se consolidó en la región sur, excepto en Chiloé.

Para asegurar la independencia, San Martín también emprendió una serie de campañas contra las "montoneras", grupos de bandoleros, realistas e indígenas que habían aprovechado el caos para saquear. Esto se conoció como la guerra a muerte, porque no se tomaban prisioneros. Una vez liquidada la banda de Vicente Benavides en 1822, la región de Concepción quedó pacificada.

De todas formas, San Martín y O'Higgins estaban de acuerdo en que el peligro no cesaría hasta que el propio Virreinato del Perú fuera independiente de España. Así, prepararon la Expedición Libertadora del Perú, con barcos y soldados. San Martín y Cochrane fueron enviados a Perú en 1820. Sin embargo, el carácter audaz de Cochrane chocó con la prudencia de San Martín. Este último dejó escapar varias oportunidades de dar un golpe definitivo al Virrey, pero inició el proceso independentista de Perú, evitando grandes derramamientos de sangre. Tiempo después se declaró la independencia, aunque aún quedaba por liberar el norte del país. Finalmente, San Martín se entrevistó con Simón Bolívar (quien venía desde Colombia) y se retiró de Perú. La independencia peruana se completaría después de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, librada por Sucre, un lugarteniente de Bolívar.

O'Higgins gobernó hasta 1823. Su carácter fuerte y autoritario, la muerte de los hermanos Juan José y Luis Carrera en Mendoza en 1818, y el asesinato posterior de Manuel Rodríguez ese mismo año, junto con una política de impuestos impopular, le crearon muchos enemigos. La abolición definitiva de la esclavitud y el decreto que ordenaba quitar todos los escudos y símbolos de nobleza le ganaron poderosos adversarios. La muerte de José Miguel Carrera en Mendoza y algunos excesos cometidos por personas cercanas a O'Higgins terminaron por debilitar su poder.

A principios de 1823, una rebelión de su antiguo compañero, Ramón Freire, en el sur, fue apoyada por casi todos los grupos políticos. O'Higgins, fiel a su carácter, quiso resistir con las armas, pero a última hora cambió de opinión. El 22 de enero de 1823, se presentó en el Cabildo que lo acusaba. Allí, recordando sus logros pasados, renunció al mando para evitar una guerra civil. Dramáticamente, rasgó su camisa y ofreció su pecho a sus adversarios, saliendo entre aplausos.

El fin del proceso de Independencia

En la historia de Chile, la Patria Nueva se considera terminada en 1823, con la renuncia de O'Higgins.

En cuanto al territorio al sur del río Biobío y la región de la Araucanía, en enero de 1825 se celebró una reunión importante (el Parlamento de Tapihue) con los mapuches que vivían en esa zona. El objetivo era acordar cómo se relacionaría la nueva república con el pueblo mapuche. Sin embargo, la inclusión definitiva de este territorio a Chile (para tener continuidad territorial) se lograría más tarde con el conflicto conocido como Pacificación de la Araucanía.

Finalmente, la visión de O'Higgins sobre la Patagonia y el estrecho de Magallanes (cuyo dominio español no era bien reconocido por otras naciones europeas) se cumpliría en 1840 con el inicio de los planes para tomar posesión del estrecho. Esto afianzó la expansión territorial de Chile hacia esa zona.

Más información

- Guerra de la Independencia de Chile

- Antecedentes de la independencia de la América Hispana

- Fiestas Patrias en Chile