Historia de la música folklórica de Argentina para niños

La música folklórica de Argentina tiene sus raíces en las muchas culturas de los pueblos originarios. A lo largo de la historia, cuatro grandes momentos culturales la fueron formando: la llegada de los españoles y la llegada forzada de personas africanas (siglos XVI al XVIII); la gran llegada de personas de Europa (1880-1950) y la gran migración dentro del país (1930-1980).

Aunque la palabra "folklore" se refiere a expresiones culturales anónimas, populares y tradicionales, en Argentina se usa para hablar de música popular con autores conocidos. Esta música se inspira en ritmos y estilos de las culturas de las provincias, que tienen raíces indígenas, africanas y españolas. Técnicamente, se llama música de proyección folklórica.

En Argentina, la música de proyección folklórica empezó a ser popular en los años treinta y cuarenta del siglo XX. Esto coincidió con una gran migración de personas del campo a las ciudades y de las provincias a Buenos Aires. En los años cincuenta, con el «boom del folklore», se convirtió en uno de los géneros musicales más importantes del país, junto al tango.

En los años sesenta y setenta, la popularidad del folklore argentino creció y se conectó con músicas similares de América Latina. Surgieron nuevos estilos musicales y letras, y aparecieron grandes festivales, como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los más importantes del mundo en este tipo de música.

Después de un período difícil entre 1976 y 1983, donde muchos artistas no pudieron cantar libremente, la música folklórica resurgió a partir de 1982. Sin embargo, sus nuevas expresiones se mezclaron más con otros géneros populares de Argentina y América Latina, como el tango, el rock nacional, la balada romántica, el cuarteto y la cumbia colombiana.

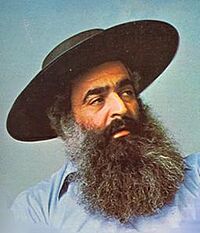

La historia ha formado cuatro grandes regiones en la música folklórica argentina: la cordobesa-noroeste, la cuyana, la litoraleña y la surera pampeano-patagónica. Estas regiones también influyen en las culturas musicales de países vecinos como Bolivia, el sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Atahualpa Yupanqui es considerado el artista más importante de la historia del folklore argentino.

Contenido

- Orígenes de la música folklórica argentina

- La música folklórica después de la Independencia

- El folklore y la llegada de europeos

- El resurgimiento del folklore

- El gran "boom" del folklore

- Folklore dinámico y Nueva Canción

- El folklore en tiempos difíciles (1976-1983)

- Después de la guerra y la vuelta a la democracia

- Tendencias actuales

- Galería de imágenes

- Véase también

Orígenes de la música folklórica argentina

La música folklórica argentina tiene raíces muy profundas que se remontan a los primeros habitantes del continente.

Raíces indígenas

Según el experto Salvador Canals Frau, la música, el canto y la danza probablemente aparecieron en América con los primeros seres humanos que llegaron. Entre los instrumentos musicales más antiguos encontrados en Sudamérica están la flauta primitiva y la churinga.

En el actual territorio argentino, existieron cuatro grandes áreas de culturas indígenas: la centro-andina, la mesopotámica-litoraleña, la chaqueña y la pampeana-patagónica. Las dos primeras fueron influenciadas por los españoles desde el siglo XVI, pero las otras dos se mantuvieron independientes hasta finales del siglo XIX. El Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega tiene una colección de más de 400 instrumentos musicales indígenas y folklóricos.

Área centro-andina

Las culturas de esta área desarrollaron civilizaciones agrícolas. Tuvieron una gran influencia en el folklore argentino "andino", tanto en los instrumentos como en los estilos musicales y el idioma, especialmente el quechua. Su influencia fue clave para instrumentos de viento como el siku, la quena, el pincullo, el erque y la ocarina, que suelen construirse con escala pentatónica. También es importante la caja, central en el canto bagualero.

Entre los estilos musicales indígenas que aportaron al folklore argentino, destaca la baguala, de la nación diaguita-calchaquí. También el yaraví, que es un antecedente de la vidala, y el huayno, vienen de la civilización andina prehispánica. El carnavalito jujeño, una danza prehispánica, ya se bailaba en el norte cuando llegaron los europeos. La chaya, que luego sería típica del folklore riojano, también viene del arte diaguita para celebrar la cosecha.

Leda Valladares, una importante artista, destacó la importancia del canto con caja en la cultura andina.

Área litoraleña

En el área litoraleña, la cultura agro-cerámica guaraní fue muy importante y aportó muchos elementos al folklore actual. Durante la colonización española, la cultura guaraní se desarrolló de forma especial en las misiones jesuíticas, creando una música propia que influyó mucho en el folklore litoraleño argentino.

Área pampeana-patagónica

A diferencia de las regiones centro-andina y litoraleña, España no logró conquistar a los pueblos indígenas de las regiones chaqueña y pampeana-patagónica. Estos pueblos fueron sometidos por el Estado argentino a fines del siglo XIX y principios del XX. Por eso, en muchos casos, la música indígena de estas áreas se sigue interpretando sin mezclas con otras culturas.

En el área pampeana-patagónica vivieron culturas muy antiguas como los tehuelche, pehuenche, mapuche, ranquel, yagán y selknam. La cultura mapuche dominó gran parte de la región desde el siglo XVII, influenciando a las culturas patagónicas y pampeanas, excepto las de Tierra del Fuego.

La música mapuche se sigue interpretando como antes de la Conquista del Desierto (1876-1880). Se caracteriza por ser muy espiritual, con canto a cappella (sin instrumentos) y el uso de instrumentos propios como el cultrún, la trutruca, el torompe, la cascahuilla y la pifilca. Entre los estilos mapuches destaca el loncomeo, una danza grupal con cajas y cuernos.

Área chaqueña

En el área chaqueña se asentaron culturas como la guaycurú (abipones, mbayáes, payaguáes, mocovíes, wichís y pilagás), la qom y la avá guaraní. Al igual que las culturas pampano-patagónicas, resistieron la llegada de los españoles y evitaron la colonización.

Los indígenas chaqueños usaron y siguen usando muchos instrumentos musicales, como el novike o n’vike, el cataqui o tambor de agua, el yelatáj chos woley (arcos musicales), la guimbarda o trompl, sonajeros de uñas y calabaza, el coioc, el naseré, el sereré y las flautillas chaqueñas.

La música de las culturas chaqueñas busca la interacción del músico con los sonidos de la naturaleza. Instrumentos como el naseré, el sereré y el coioc imitan el canto de los pájaros, haciendo que estos respondan y se unan a la música. Uno de los instrumentos principales, el nobique o n’vike, un instrumento de una cuerda parecido al laúd, tiene una leyenda que dice que dio origen al lucero del alba (Venus).

Entre los cantos ancestrales que se conservan está Yo ’Ogoñí (‘el amanecer’), un canto qom que se hacía cada día para celebrar el nacimiento del sol.

Raíces africanas

Las personas africanas traídas como esclavos a Argentina durante la época colonial, y sus descendientes nacidos aquí (afro-argentinos), contribuyeron a la cultura del país, incluyendo la música folklórica.

El candombe fue parte del folklore hasta poco después de la caída de Rosas. Se sigue interpretando hoy en día en varias versiones. También se conservan otros ritmos afro-argentinos como la zemba o charanda, asociada al culto de San Baltazar en el Nordeste argentino, especialmente en Corrientes y Chaco.

En el folklore argentino actual con influencia africana y afro-argentina, destacan la chacarera, la payada, la milonga campera, el malambo y, quizás, el gato. El tango y la milonga ciudadana también tienen influencias africanas, especialmente en la danza de esta última. La murga porteña también tiene elementos de los afro-porteños y su candombe, que al mezclarse con otros ritmos, dieron origen a la murga argentina.

Aunque el origen exacto de la chacarera no se conoce del todo, se cree que nació en Salavina (Provincia de Santiago del Estero). Esta danza tiene una clara influencia africana en su ritmo ágil, sobre todo en el sonido del bombo legüero. Esto se entiende si consideramos la gran cantidad de afro-santiagueños que vivían en Santiago del Estero en los siglos XVIII y XIX. Se dice que casi el 70% de la población de Salavina a mediados y finales del siglo XIX (cuando se creó la chacarera) era afro-argentina.

Así, la chacarera tiene grandes aportes africanos, al igual que el malambo (por su zapateo vivaz, similar a los zapateos afro-peruanos), el tango, la payada, el gato (que influyó mucho en la chacarera), la milonga campera pampeana y la danza de la milonga ciudadana.

Raíces coloniales

La colonización española aportó los estilos, técnicas e instrumentos de la música europea. La mezcla de culturas durante la colonia llevó al desarrollo de danzas, instrumentos y técnicas musicales propias (mestizas o criollas), que influyeron mucho en el folklore argentino.

Entre los aportes europeos más importantes están la vihuela o "guitarra criolla" y el bombo legüero. También surgió un nuevo instrumento, el charango, una pequeña guitarra europea similar al tiple de las Islas Canarias, hecha con el caparazón de un armadillo, muy importante para el folklore andino del norte.

Entre los ritmos folklóricos coloniales más antiguos están la vidala y la vidalita, cantos con profunda influencia indígena prehispánica, que eran sagrados y cósmicos, derivados de la baguala y el yaraví prehispánicos, acompañados por la caja andina o el bombo.

En las misiones jesuíticas, los guaraníes desarrollaron una música única, usando el cordófono (arpa) y una especie de acordeón primitivo. En las misiones guaraníes se fabricaban todo tipo de instrumentos: órganos, arpas, violines, trompas, cornetas, clavicordios, chirimías, fagotes y flautas. Allí nació el chamamé tradicional.

En el sur de la colonia española en el Río de La Plata, cerca del territorio indígena, se desarrolló una música gaucha, de estilo individual, con la guitarra criolla y el canto solista como protagonistas. Entre las danzas destaca el malambo, un zapateo masculino que surgió a principios del siglo XVII. Las payadas, duelos de guitarra y canto entre gauchos, también fueron muy importantes.

También en la zona del Río de la Plata, a fines del siglo XVIII, apareció el candombe, un estilo musical y danza creado por las personas esclavos de origen africano, basado en ritmos de tamboril.

La música folklórica después de la Independencia

La independencia de España tuvo un gran impacto en el desarrollo de la música folklórica argentina. Después de la Revolución de mayo de 1810, que inició el proceso de independencia, surgieron muchas de las danzas y estilos típicos del folklore argentino, como el cielito, el pericón, el gato, el cuándo, el escondido y el triunfo. En general, eran estilos alegres y pícaros, de origen popular, que contrastaban con los estilos de salón preferidos en la época colonial española.

El cielito fue un canto popular muy importante durante la Independencia. Se extendió por Sudamérica con su espíritu rural. Entre los cielitos patrióticos, destacan los de Bartolomé Hidalgo, fundador de la literatura gauchesca.

El pericón se convirtió en una danza patriótica en Argentina, Paraguay y Uruguay. También fue llevado a Chile por José de San Martín en 1817. En 1887, el músico uruguayo Gerardo Grasso compuso el Pericón nacional, que es el que se baila hoy.

El triunfo también apareció como danza para celebrar la victoria de la independencia.

Las guerras de Independencia y las guerras civiles impulsaron las vidalitas, que eran cantadas por las "cholas tucumanas" para los soldados en campaña. Estas canciones eran alegres y contrastaban con los lamentos de la vidala. De esta época surgieron vidalitas de las guerras civiles entre unitarios y federales.

De todos los estilos de este período, el gato fue el más popular y se convirtió en el favorito de la cultura gauchesca. El gato, un estilo vivaz y pícaro, introdujo en la década de 1830 las relaciones, coplas humorísticas que los bailarines recitaban cuando la música se detenía. Esta costumbre de combinar humor y música pasó luego a la chacarera y el chamamé.

De esta época es el legendario Santos Vega, el primer músico popular famoso del folklore argentino. La leyenda dice que era un payador tan extraordinario que se atrevió a payar con el diablo y luego desapareció para siempre.

El folklore y la llegada de europeos

La gran llegada de personas de otros países entre 1880 y 1950, principalmente de Europa, influyó en la música popular argentina.

Desde entonces, el tango y el folklore se vieron como formas diferentes de la música popular argentina: el tango como la "música de la ciudad" y el folklore como la música rural. Durante varias décadas, el tango fue la música popular principal, dejando al folklore más aislado en cada región.

Antes de este período, surgieron algunos géneros fundamentales del folklore argentino, como la chacarera, la zamba, la milonga campera (mucho antes de la milonga ciudadana) y la arunguita.

La chacarera parece haber nacido a mediados del siglo XIX en Santiago del Estero (se dice que en Salavina), pero su origen exacto se desconoce. Se nota influencia africana en su ritmo, debido a la población afro-santiagueña de los siglos XVIII y XIX. La primera partitura conocida de chacarera la publicó Andrés Chazarreta en 1911.

A fines de la década de 1860, apareció la zamba argentina, un estilo muy representativo del país, que se diferenció de la zamacueca afroperuana de la que deriva. La Zamba de Vargas es la más antigua registrada y posiblemente la primera con las características de la zamba argentina.

Por el oeste, desde Chile, la cueca llegó a Cuyo y La Rioja, transformándose en cueca riojana. La cueca norteña se estableció en Jujuy, extendiéndose a Salta y Tucumán a fines del siglo XIX.

En la segunda mitad del siglo XIX, apareció en el Nordeste el chamamé (que tomó este nombre en la década de 1930). Nació de la mezcla de la música de inmigrantes alemanes, polacos, ucranianos y judíos (principalmente la polka y el shottis) con los ritmos de la cultura indígena guaraní y las tradiciones afro-rioplatenses. El chamamé y la polka paraguaya serían el centro de la música litoraleña, una de las grandes ramas del folklore argentino. Al igual que el tango, las danzas litoraleñas adoptaron una coreografía de pareja enlazada con libertad para los bailarines, que se hacían en "bailantas" populares.

En las últimas décadas del siglo XIX, surgieron payadores famosos como el porteño afroargentino Gabino Ezeiza. Por la misma época, el circo criollo —que apareció en la década de 1840—, además de dar origen al teatro nacional, solía incluir números de danzas folklóricas.

El resurgimiento del folklore

Desde fines del siglo XIX, se empezó a buscar que el folklore fuera la música nacional. Esto fue impulsado por personas que recopilaban canciones como Ernesto Padilla, Andrés Chazarreta y Juan Alfonso Carrizo, o por compositores y cantores como Saúl Salinas. La música folklórica comenzó a difundirse por el norte del país y para los años veinte ya estaba lista para ser conocida en toda la nación.

El resurgimiento nacional del folklore se dio en etapas. El 25 de agosto de 1906, Andrés Chazarreta dio un recital histórico de guitarra en el Teatro Cervantes de Santiago del Estero. Empezó con la Zamba de Vargas, una canción popular anónima que él mismo recopiló. En ese momento se llamaba "música nativa" (los términos "folklore" y "música folklórica" para referirse a la música popular inspirada en ritmos folklóricos aparecerían en los años cincuenta). Chazarreta formó su Compañía de Arte Nativo del Norte Argentino, que debutó el 19 de junio de 1911 y con la que recorrió el país.

Buenos Aires se convirtió en el centro de la difusión masiva de la música argentina, por su vida artística, por ser la sede de las compañías discográficas (los primeros discos argentinos se grabaron en 1902) y de las principales radioemisoras (Buenos Aires fue la ciudad donde se hizo la primera transmisión radial de la historia, el 27 de agosto de 1920).

Aunque en la década de 1910 el dúo Gardel-José Razzano —que venían de la payada y la milonga campera— incluyó en su repertorio canciones folklóricas, se considera que el momento clave del resurgimiento del folklore argentino fue la histórica presentación de Andrés Chazarreta en Buenos Aires el 16 de marzo de 1921 en el teatro Politeama. Allí, con gran éxito, mostró sus recopilaciones de canciones populares como la Zamba de Vargas, La López Pereyra y La Telesita. En 1925 grabaría su primer disco.

A partir de mediados de 1930, la llegada de inmigrantes de otros países empezó a disminuir, y al mismo tiempo hubo una gran migración interna, del campo a la ciudad y de las provincias a Buenos Aires. Este proceso llevó el folklore a Buenos Aires y preparó el terreno para lo que se llamaría el «boom del folklore» en los años cincuenta y sesenta.

La poca importancia que se le daba a la música folklórica se ve en una nota de la revista Sintonía en 1935, que hablaba de la presentación de un joven cantante, Atahualpa Yupanqui.

El 1 de octubre de 1937, el sanjuanino Buenaventura Luna y su grupo La Tropilla de Huachi Pampa debutaron en Radio El Mundo de Buenos Aires, abriendo el camino para la difusión masiva de la música folklórica. El éxito llevó a la radio a emitir en 1939 el programa folklórico El fogón de los arrieros.

En los años cuarenta, destacó el éxito nacional del grupo santiagueño Los Hermanos Ábalos y la aparición de músicos clásicos que usarían estilos folklóricos en sus composiciones, como Carlos Guastavino y Alberto Ginastera. En esta década también se hicieron populares los dúos folklóricos y conjuntos como el exitoso Llajta Sumac.

En 1942, Los Hermanos Ábalos se hicieron famosos en todo el país al interpretar su Carnavalito en la película La Guerra Gaucha.

Como precursores de la música litoraleña, destacaron Emilio Chamorro y Osvaldo Sosa Cordero, con actuaciones en Buenos Aires desde los años veinte. El Tata Chamorro fundó el conjunto Los Hijos de Corrientes en 1931 y grabó discos. Sosa Cordero logró que su canción Anahí fuera incluida en el repertorio escolar de todo el país en 1943. En 1942, Ernesto Montiel e Isaco Abitbol fundaron el legendario Cuarteto Santa Ana, que fue el primero en tener un éxito masivo. En los años cuarenta, el chamamé Merceditas se hizo muy popular; con el tiempo, se convertiría, junto a Zamba de mi esperanza, en una de las canciones más populares del folklore argentino.

El resurgimiento del folklore también se vio en la música clásica, con compositores que empezaron a incluir ritmos y sonidos nativos en sus obras. Dos de ellos, Carlos Guastavino y Alberto Ginastera, mostraron dos formas de ver el folklore: Guastavino lo usaba para conectar con el público, y Ginastera buscaba inspiración para experimentar con nuevas formas musicales.

En 1948, el disco Amémonos, interpretado por Antonio Tormo, vendió un millón de copias, superando incluso al tango de Carlos Gardel. Este éxito mostraba la creciente popularidad del folklore argentino y anticipaba el "boom del folklore" que vendría después.

En 1949, Buenaventura Luna lanzó en Radio Belgrano un programa llamado El canto perdido, para recopilar el "canto perdido en las tradiciones argentinas". Al reivindicar "lo bárbaro", Luna se oponía a la idea de "civilización o barbarie" que había establecido Domingo Faustino Sarmiento, que consideraba a la cultura folklórica como "barbarie".

El resurgimiento del folklore también se manifestó en la aparición de estudios e investigaciones sobre el tema, destacando la obra de Carlos Vega, Isabel Aretz y Augusto Raúl Cortázar. Carlos Vega creó en 1931 el Gabinete de Musicología Indígena, que luego se convertiría en el Instituto de Musicología que lleva su nombre. Vega identificó y analizó los instrumentos nativos y los ritmos y danzas folklóricas de Argentina, difundiendo sus hallazgos en obras importantes.

El gran "boom" del folklore

En los años cincuenta, ocurrió el «boom del folklore», un fenómeno de gran difusión y gusto por la música folklórica. Esto se debió a varias razones:

- La gran migración de trabajadores de las provincias a Buenos Aires desde los años treinta.

- La expansión de los medios de comunicación como la radio, el cine y el disco, y la aparición de la televisión.

- El crecimiento de la industrialización y las ciudades.

- La mejora de las condiciones de vida de muchas personas trabajadoras y de la clase media, y el surgimiento de una sociedad de consumo.

En 1949, el presidente Juan Domingo Perón promulgó una ley que obligaba a los lugares públicos a tocar al menos un 50% de música nacional. Esta norma se reforzó en 1953 con otra ley que ordenaba incluir artistas en vivo en las funciones de cine. Estas medidas impulsaron una explosión de artistas y grupos folklóricos.

En 1950, el cantante mendocino Antonio Tormo lanzó la canción "El rancho 'e la Cambicha", de Mario Millán Medina. Se vendieron 5 millones de discos, un récord nunca superado en Argentina. Por primera vez, el tango fue superado en ventas por una canción folklórica.

Tormo, conocido como "el cantor de los trabajadores provincianos", fue prohibido por el gobierno militar que derrocó al presidente Perón en 1955.

Ese mismo año, Polo Giménez se hizo famoso al estrenar su zamba "Paisaje de Catamarca", grabada por el conjunto de Carlos Montbrun Ocampo y difundida en su programa Las Alegres Fiestas Gauchas en Radio Splendid. Polo Giménez contó que en ese tiempo, la palabra "folklore" a veces se asociaba con cosas negativas.

Al mismo tiempo, Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, se fue a vivir a Francia, donde tuvo un gran éxito al cantar con Édith Piaf el 7 de julio de 1950. Al año siguiente, grabó tres discos en la discográfica francesa Le Chant du Monde, donde destacó "Baguala de los minores" (luego "Soy minero"), un antecedente de la canción de protesta latinoamericana. A partir de los años sesenta, "don Ata" sería reconocido como el máximo exponente del folklore argentino de todos los tiempos.

Desde fines de los años 1940, destacaron autores como los cuyanos Hilario Cuadros, Juan Gualberto Godoy, Eduardo Troncozo, el santafesino Ariel Ramírez, Armando Tejada Gómez y Hamlet Lima Quintana.

Durante esta etapa, tres cuartetos fundamentales del folklore argentino lanzaron sus primeros álbumes: Éxitos de Los Chalchaleros Vol 1, Los Cantores de Quilla Huasi y Canciones de cerro y luna de Los Fronterizos. En 1957, Jorge Cafrune y Tomás Tutú Campos formaron Las Voces de Huayra.

Los Chalchaleros, que habían debutado en 1948 en Salta, no solo incluyeron muchos temas nuevos al cancionero folklórico popular, sino que impusieron un estilo musical con un nuevo modelo de conjunto: cuatro integrantes, con dos barítonos, un tenor y un bajo, que tocan tres guitarras y un bombo.

En 1956, Los Chalchaleros lanzaron su primer álbum, Éxitos de Los Chalchaleros (volumen 1). Su estilo de cuarteto con tres guitarras y bombo inspiró la creación de muchos grupos similares.

Los Chalchaleros se consolidaron como uno de los principales conjuntos clásicos del folklore argentino, junto a Los Fronterizos, Los Cantores del Alba, Los Andariegos, Los de Salta, Los Cantores de Quilla Huasi, Los Tucu Tucu, Los Nocheros de Anta, entre otros.

El "boom del folklore" también permitió la difusión masiva de músicos y cantantes que ya venían actuando desde hacía años, como los guitarristas Abel Fleury y Eduardo Falú, la cantante Margarita Palacios, el bandoneonista Payo Solá, el violinista Sixto Palavecino, Rodolfo Polo Giménez, Atuto Mercau Soria y Ariel Ramírez. Este último grabaría con Los Fronterizos en 1964 una de las obras más importantes de la música argentina, la Misa Criolla.

El gobierno militar de 1955 trajo grandes cambios en el país, y la música argentina se vio muy afectada. El folklore sufrió mucho: la crisis económica y las presiones y censura del gobierno hicieron que las radios redujeran sus presupuestos, y muchos artistas folklóricos fueron censurados.

En 1965, Tomás Tutú Campos, una de las voces más importantes del folklore y fundador de Las Voces de Huayra y Los Cantores del Alba, decidió hacer una carrera como solista.

En la música litoraleña, también tuvieron éxito músicos que venían actuando desde los años cuarenta, como Tránsito Cocomarola (en cuyo honor se celebra el Día del Chamamé) y Tarragó Ros (conocido como el Rey del Chamamé). A ellos se sumaron nuevas figuras como la notable voz de Ramona Galarza (llamada la Novia del Paraná). En Entre Ríos, Linares Cardozo hizo un gran trabajo para preservar el folklore entrerriano, especialmente la chamarrita, y aportó sus propias obras.

El resurgimiento del folklore también se manifestó en la música clásica, con compositores que comenzaron a incorporar ritmos y sonidos nativos en sus obras.

Folklore dinámico y Nueva Canción

En los años sesenta, el "boom del folklore" se amplificó con el lanzamiento de grandes festivales como el Festival de Cosquín (1961) y el Festival de Jesús María (1966). Pero sobre todo, con la aparición y difusión masiva de nuevas formas musicales, en un proceso que se extendió por todo el continente y se conoció como «nueva canción latinoamericana», «proyección folklórica» y «folklore dinámico» o MPA (Música Popular Argentina).

En 1960, el Chango Farías Gómez formó Los Huanca Huá, un grupo vocal que, al introducir arreglos complejos de polifonía, renovó profundamente la música folklórica en Argentina y América Latina.

El "folklore coral" ya tenía antecedentes, pero el éxito de Los Huanca Huá impulsó la formación de muchos grupos vocales en Argentina. Estos grupos comenzaron a usar más voces, contrapuntos y a explorar las herramientas musicales de la polifonía.

Siguiendo estas innovaciones, se crearon varios grupos vocales como el Grupo Vocal Argentino, el Cuarteto Zupay, Los Trovadores, el Quinteto Tiempo y Opus Cuatro. Este movimiento se extendió a otros países de la región, como Chile, donde surgió el movimiento Neofolklórico con grupos como Los Cuatro Cuartos y Quilapayún.

También en 1960, Waldo de los Ríos grabó su Concierto de las 14 provincias, iniciando una forma musical que combinaba la música moderna con ritmos folklóricos. Un camino similar siguió Eduardo Lagos.

Poco después, el dúo Leda y María, formado por María Elena Walsh y Leda Valladares, presentó espectáculos que marcaron un hito en la cultura de los años sesenta. De allí surgieron canciones y personajes infantiles que formaron a varias generaciones, con clásicos como Manuelita y El reino del revés.

En 1962, Los Huanca Huá ganaron el Premio Revelación Cosquín junto al trío Tres para el folklore, que renovó el uso de las guitarras en el folklore.

Casi al mismo tiempo, un grupo de músicos en Mendoza, liderados por Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez y Oscar Matus, lanzaron el Movimiento del Nuevo Cancionero. Este movimiento buscaba reconocer a figuras del folklore que habían sido dejadas de lado, como Atahualpa Yupanqui y Buenaventura Luna, y proponía crear un cancionero "nacional" y latinoamericano, abierto a todos los estilos, pero que evitara la música puramente comercial.

Aunque muchos folkloristas no se unieron estrictamente al Nuevo Cancionero, su impacto renovó por completo la canción argentina, abriendo el camino a lo que se llamó "música popular argentina" (MPA), un concepto para superar la división entre folklore y tango. El Movimiento del Nuevo Cancionero también se proyectó como un movimiento musical latinoamericano.

Entre los muchos artistas que se unieron al Nuevo Cancionero están César Isella, Hamlet Lima Quintana, Ramón Ayala, Los Andariegos, Quinteto Tiempo, Horacio Guarany, el dúo de Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla, Daniel Toro, entre otros.

Otra línea innovadora del folklore, llamada música de "proyección folklórica", tuvo exponentes destacados como Waldo de los Ríos y Eduardo Lagos. Lagos grabaría en 1969 el álbum Así nos gusta, que influiría mucho en las nuevas tendencias musicales del folklore. Lagos también organizaba reuniones informales de improvisación y experimentación folklórica en su casa, llamadas "folkloréishons", donde se reunían músicos como Astor Piazzolla y Hugo Díaz.

Otros folkloristas destacados de este período son el charanguista Jaime Torres, el quenista Uña Ramos, el percusionista Domingo Cura, Jorge Cafrune, Carlos Di Fulvio, Los del Suquía, Los Visconti, Los Manseros Santiagueños, Chango Nieto, Chango Rodríguez, Hernán Figueroa Reyes, Las Voces de Orán, Suma Paz, Los Carabajal, Los Arroyeños, Los Indios Tacunau, Oscar Cardozo Ocampo y Hugo Díaz.

Entre los intérpretes de música sureña o surera, destacaron José Larralde, Argentino Luna, Alberto Merlo, Roberto Rimoldi Fraga y Omar Moreno Palacios. En el canto patagónico, destacaron el poeta Marcelo Berbel y sus hijos, los Hermanos Berbel. En la música litoraleña, aparecieron Cacho Saucedo, María Helena, el acordeonista Raúl Barboza y Los Hermanos Cuesta.

En 1964, Jorge Cafrune incluyó en su segundo álbum la zamba Zamba de mi esperanza, de Luis Profili. Esta canción se convertiría, junto a Merceditas, en una de las más populares del folklore argentino.

En 1965, se estrenó la película Cosquín, amor y folklore, con actuaciones de los principales artistas del folklore.

En 1968, Coco Díaz y Carlos Carabajal compusieron El mimoso, que fue un gran éxito en los años 70. Probablemente uno de los puntos más altos de esa etapa fue Canción con todos (1969), compuesta por César Isella y Armando Tejada Gómez y cantada por Mercedes Sosa, que se ha convertido en un himno de América Latina.

En este período también se intentó conectar el folklore con otras músicas populares argentinas y latinoamericanas. Destacaron los intercambios con el rock nacional, como los de la banda Arco Iris, Roque Narvaja, León Gieco y Víctor Heredia.

También destacaron los álbumes de Los Cantores de Quilla Huasi dedicados al tango y de Los Cantores del Alba interpretando canciones mexicanas.

En 1972 y 1973, se estrenaron las películas Argentinísima y Argentinísima II, documentales musicales filmados en escenarios naturales de todo el país, con la participación de los principales artistas del folklore argentino.

En 1973 y 1974, el músico estadounidense Paul Simon realizó conciertos en vivo con el grupo Urubamba, integrado por músicos argentinos y uruguayos. El éxito de estos conciertos llevó la música andina a ser conocida mundialmente e hizo de El cóndor pasa la canción más famosa del folklore indoamericano.

En septiembre de 1974, una obra musical llamada Misa para el Tercer Mundo fue prohibida y sus grabaciones destruidas por las autoridades. La obra se conservó gracias a algunas copias que se habían distribuido y volvió a interpretarse en 2007.

Algunos de los grandes trabajos de esta etapa son:

- el álbum Concierto de las 14 provincias (1960), de Waldo de los Ríos;

- el álbum Folklore en Nueva Dimensión (1964), por Ariel Ramírez, Jaime Torres y Domingo Cura;

- el álbum El Chacho. Vida y muerte de un caudillo (1965), por Jorge Cafrune;

- el álbum Misa Criolla (1965), de Ariel Ramírez, por Los Fronterizos y Jaime Torres;

- el álbum Romance a la muerte de Juan Lavalle (1965), obra de Eduardo Falú y Ernesto Sabato;

- el álbum Folklore sin mirar atrás (1967), del Cuarteto Vocal Zupay;

- el álbum Folklore dinámico (1967), de Los Waldos;

- la gira De a caballo por mi Patria (1967), realizada por Jorge Cafrune;

- el álbum Juguemos en el mundo (1968), de María Elena Walsh;

- el álbum Canto Monumento (1968), de Carlos Di Fulvio;

- el álbum Así nos gusta (1968), de Eduardo Lagos, con Astor Piazzolla, Hugo Díaz y Oscar Alem;

- el álbum El mimoso (1968), de Coco Díaz;

- el álbum Mujeres Argentinas (1969), obra de Ariel Ramírez y Félix Luna, interpretado por Mercedes Sosa;

- el álbum Dúo Salteño (1969);

- el álbum El Canto de Salta (1971), de Dúo Salteño;

- el álbum Homenaje a Violeta Parra (1971), de Mercedes Sosa;

- el álbum El arte de la quena (1971), de Uña Ramos;

- el álbum Camerata Bariloche: Eduardo Falú (1972);

- el álbum Las Voces Blancas cantan Atahualpa Yupanqui (1972);

- el álbum Anacrusa (1973), del grupo Anacrusa;

- el espectáculo dramático-musical El inglés (1974), interpretado por el Cuarteto Zupay y Pepe Soriano.

El folklore en tiempos difíciles (1976-1983)

El gobierno militar que tomó el poder en 1976 afectó mucho la música folklórica argentina. Hubo censura, listas de artistas prohibidos y persecuciones. Muchos artistas tuvieron que irse del país, y sus discos se grabaron y difundieron fuera de Argentina, pero no llegaron al público argentino. En esa época, era común que los músicos recibieran advertencias anónimas. Las acciones contra artistas e intelectuales se conocieron como "Operativo Claridad".

Los integrantes del grupo Markama cuentan que "los obligaban a cambiar las letras de sus canciones porque ciertas palabras, como «pobre», «libertad» y «pueblo», estaban prohibidas; optábamos por cantarlas igual, pero en lengua quechua".

En 1976, Los Andariegos lanzaron su álbum Madre Luz Latinoamérica, una obra importante que los llevó a recibir amenazas y a tener que separarse y exiliarse en 1978.

En 1977, Mercedes Sosa, quien no podía cantar libremente, lanzó uno de sus álbumes más exitosos, Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui. Ese mismo año, Marián Farías Gómez, también afectada por la situación, grabó en París el álbum Marian + Chango, que recién pudo publicarse en Argentina en 1981.

Uno de los momentos más tristes de este período fue la muerte del cantante Jorge Cafrune. En enero de 1978, Cafrune cantó Zamba de mi esperanza en el Festival de Cosquín, una canción que el público le pedía pero que estaba prohibida. Cafrune dijo: "aunque no esté en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide la voy a cantar". Pocos días después, el 31 de enero de 1978, murió en un accidente. Hay sospechas de que su muerte fue intencional.

Entre los trabajos destacados de este período está la obra del cantautor Víctor Heredia, quien compuso canciones importantes como Todavía cantamos y Sobreviviendo. También destaca su álbum Víctor Heredia canta Pablo Neruda (1977), dedicado al poeta chileno, cuyas obras también eran prohibidas. En este período, el grupo Anacrusa y el Quinteto Tiempo desarrollaron gran parte de su obra innovadora en el exilio.

En 1978, César Isella, Cantoral, Ana D'Anna y Rodolfo Mederos realizaron el álbum Juanito Laguna, sobre el famoso niño de la pintura de Antonio Berni. El álbum fue retirado por las autoridades y recién se reeditó en 2005.

Por su parte, el Chango Farías Gómez, desde el exilio, formó un grupo para actuar contra el gobierno militar.

En este período, apareció Margarito Tereré, un personaje infantil de historieta, un yacaré de la cultura litoraleña, creado por el músico Waldo Belloso y la poetisa Zulema Alcayaga. Margarito Tereré tuvo un programa de televisión, una película (1978) y varios álbumes con canciones folklóricas para niños.

En 1979, Mercedes Sosa lanzó en Argentina el álbum Serenata para la tierra de uno. Poco después, fue detenida en La Plata durante un espectáculo, junto con todos los espectadores. Este hecho la llevó a exiliarse, primero en París y luego en Madrid.

En enero de 1982, Mercedes Sosa regresó a Argentina y realizó trece recitales en el Teatro Ópera, que luego se lanzaron como un álbum doble. En estos recitales históricos, Mercedes Sosa rompió con prejuicios al incluir en su repertorio canciones de rock argentino, junto a Charly García y Fito Páez, así como tangos.

Después de la guerra y la vuelta a la democracia

La guerra de las Malvinas, iniciada el 2 de abril de 1982, tuvo un impacto notable en la música argentina. Los medios de comunicación, autorizados por el gobierno militar, comenzaron a difundir mucha música popular argentina para promover el nacionalismo. Esto permitió que muchos artistas que habían sido prohibidos volvieran a ser conocidos, y resurgió el interés por el folklore.

La cantante Suma Paz contó cómo la guerra generó una situación contradictoria. Una discográfica quiso lanzar un disco suyo con una canción sobre las Malvinas justo durante la guerra, pero ella se negó por considerarlo inmoral, lo que le costó no poder grabar por 12 años.

En 1983, el Cuarteto Vocal Zupay y el actor Pepe Soriano lanzaron el álbum El inglés, una obra musical sobre la primera invasión inglesa de Buenos Aires en 1806.

La vuelta a la democracia en 1983 permitió la difusión de una nueva generación de folkloristas, como Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Antonio Tarragó Ros, Suna Rocha, Raúl Carnota, el Chango Spasiuk, Rubén Patagonia, Jorge Marziali y Mario Bofill.

En el verano de 1985, el canal estatal de televisión transmitió en directo las primeras horas de cada noche del Festival de Cosquín. Esta medida fue muy importante para la difusión del folklore.

En 1985 y 1986, el músico y compositor León Gieco inició su proyecto De Ushuaia a La Quiaca, recorriendo el país para crear y recopilar música popular. Gieco dijo que este proyecto ayudó a que el rock y el folklore dejaran de verse con desconfianza.

Al mismo tiempo, el Chango Farías Gómez, recién vuelto del exilio, formó el grupo Músicos Populares Argentinos (MPA), con Peteco Carabajal, Jacinto Piedra, Verónica Condomí y Rubén Izaurralde. Este grupo transformó el folklore en los años ochenta con arreglos originales e instrumentos eléctricos. MPA fue tan innovador que a Peteco Carabajal le abuchearon en su propia tierra por tocar una chacarera con guitarra eléctrica. En el mismo sentido, en 1985, la banda de rock argentina Soda Stereo lanzó la canción Cuando pase el temblor, con ritmo de carnavalito andino, que tuvo un enorme éxito.

En 1986, el trío Vitale-Baraj-González (formado por Lito Vitale, Bernardo Baraj y Lucho González), vinculado al rock, actuó en el Festival de Cosquín y ganó el Premio Consagración con una versión revolucionaria de Merceditas.

En 1987, la entrerriana Liliana Herrero comenzó su carrera solista con un "folklore supermoderno", incorporando abiertamente el rock. Ese mismo año, Ramón Navarro y Héctor David Gatica grabaron La Cantata Riojana.

En 1991, el sikuri Uña Ramos lanzó su álbum Puente de Madera, el primero de una serie de obras propias que ganó un importante premio internacional.

En 1993, el grupo de rock Divididos lanzó una versión folklórico-rockera del tema tradicional El arriero, de Atahualpa Yupanqui. Tuvo una excelente recepción entre los jóvenes y generó un debate sobre los límites del folklore.

En 1994, Leda Valladares lanzó Grito en el cielo, volúmenes 1 y 2, donde recopila bagualas y vidalas cantadas por coplistas rurales y por músicos profesionales de todos los géneros como Suna Rocha, Pedro Aznar, Fito Páez, Liliana Herrero, Gustavo Santaolalla y Gustavo Cerati.

En 1995, una adolescente de catorce años, Soledad Pastorutti, de Arequito, provincia de Santa Fe, destacó en las peñas del Festival de Cosquín. Los organizadores la invitaron a cantar, pero no pudo hacerlo por una norma local que prohibía a menores de quince años actuar después de medianoche. Al año siguiente, Soledad, "la Sole", apadrinada por César Isella, volvió al festival con cobertura nacional de televisión. Hizo una actuación memorable, cantando a dúo con su hermana Natalia y revoleando un poncho, la chacarera A Don Ata, con la que ganó el premio Revelación Cosquín 1996.

Inmediatamente después, Soledad lanzó su primer álbum, Poncho al viento, que vendió 800.000 copias y fue uno de los mayores éxitos del folklore argentino. El éxito de Soledad hizo que muchos adolescentes y jóvenes se identificaran con la música folklórica, y los medios la llamaron el "Tifón de Arequito".

En 1996, nació la compañía El sonido de mi tierra, del santiagueño Luis Pereyra, que muestra un folklore completo de Argentina, uniendo la cultura y las provincias, e incluso el tango con el folklore.

Tendencias actuales

Las últimas décadas han mostrado una unión de la música popular argentina, tanto del folklore como del tango y el rock nacional. Han surgido figuras como Soledad, Tamara Castro, Luciano Pereyra, Los Nocheros, Jorge Rojas, Abel Pintos, Facundo Toro, el Chaqueño Palavecino, Raly Barrionuevo, el Dúo Coplanacu, Luis Salinas, Daniel Tinte, Los Tekis, Los Alonsitos, Amboé, Tonolec, Karamelo Santo, Bruno Arias y Micaela Chauque. Algunos de ellos forman parte de una corriente llamada "folklore joven".

El 28 de enero de 1997, Mercedes Sosa cerró el Festival de Cosquín incorporando a Charly García, uno de los símbolos del rock argentino. Esto generó debates entre quienes tienen una visión más tradicional del folklore y quienes están más abiertos a otros géneros. Ambos artistas interpretaron canciones y recibieron una ovación, haciendo de esa noche una de las más históricas del festival. Mercedes Sosa anunció en ese momento que no volvería a Cosquín, cansada de las polémicas.

En 1998, el escritor y músico Alejandro Dolina lanzó su obra Lo que me costó el amor de Laura, una "opereta criolla" construida sobre ritmos de tango y folklore.

En 2001, Waldo Belloso y Zulema Alcayaga lanzaron el álbum Canciones para argentinitos, al que le siguió un segundo volumen, con canciones propias famosas, muchas de ellas a través del personaje de Margarito Tereré, interpretadas por músicos destacados del folklore argentino.

En 2007, apareció Argentina folklore, un sitio web creado por el cantante folklórico Gustavo Cisneros para reunir a músicos independientes y permitir la descarga gratuita de sus temas.

En 2008, el Festival de Cosquín incluyó por primera vez a un grupo de rock, Divididos, porque esta banda ha incluido clásicos del folklore en su repertorio.

Actualmente, las nuevas generaciones le dan su propio estilo al folklore, pero intentando mantener sus raíces, incorporando nuevos instrumentos y ritmos, y expresando formas de pensar relacionadas con la sociedad y sus problemas actuales.

Galería de imágenes

-

Escenario Atahualpa Yupanqui, del tradicional Festival de Cosquín, el más importante de la música folklórica de Argentina.

-

La colonización española y el mestizaje biológico y cultural llevaron a la creación de nuevas formas de música popular, como la payada, estilo preferido del gaucho.

-

En la segunda mitad del siglo XIX aparece el tango. Desde entonces la música popular argentina se caracterizaría por la dualidad tango (ciudad)-folklore (campo).

-

Andrés Chazarreta inició el resurgimiento del folklore argentino con sus históricas representaciones de 1906 en Santiago del Estero, interpretando la Zamba de Vargas, recopilada por él mismo, y de 1921 en el teatro Politeama de Buenos Aires, con su Compañía de Arte Nativo.

-

Primer disco de Atahualpa Yupanqui: Camino del indio, de 1936. Yupanqui recién alcanzaría el reconocimiento popular en los años sesenta.

-

Carlos Vega (1898-1966). En los años treinta sentó las bases del Instituto Nacional de Musicología que lleva su nombre e inició los estudios sobre música y danzas folklóricas en Argentina.

-

Antonio Tormo lanzó en 1950 la canción El rancho 'e la Cambicha, que vendió 5 millones de unidades, cifra nunca superada. Allí se inicia el «boom del folklore» en Argentina.

-

Atahualpa Yupanqui, perseguido en Argentina, alcanza el éxito en París al actuar junto a Édith Piaf el 7 de julio de 1950.

-

Los Huanca Huá, fundado en 1960, renovó las formas de interpretar el folklore. En la imagen la formación de 1963: Chango Farías Gómez, Carlos Coco del Franco Terrero, Marián Farías Gómez (había reemplazado a Hernán Figueroa Reyes), Guillermo Urien y Pedro Farías Gómez.

-

Ariel Ramírez, probablemente el compositor más importante de la música folklórica argentina. Autor de la Misa Criolla, Mujeres Argentinas, Cantata Sudamericana, y canciones como Alfonsina y el mar, Juana Azurduy, Antiguos dueños de flechas, etc.

-

El colectivo de nueva canción Canto Popular Urbano (CPU) realizando un homenaje a Pablo Neruda en Buenos Aires, 1973.

-

El cantautor jujeño de origen árabe Jorge Cafrune en 1978 desafió la censura cantando Zamba de mi esperanza en el Festival de Cosquín y días después murió en un accidente.

-

En 1985 la correntina Teresa Parodi rompió récords de ventas con su álbum El Purajhei, en donde cantaba temas propios que se volvieron clásicos, como Pedro Canoero y Apurate José.

-

Soledad Pastorutti, La Sole, alcanzó la fama cuando tenía quince años y se volvió una de las máximas figuras actuales de la música folklórica argentina.

Véase también

- Historia argentina

- Folklore de Salta

- Folklore

- Instrumentos más utilizados en el folklore de Argentina

- Estilos musicales folklóricos de Argentina