Paititi para niños

Datos para niños Paititi |

||

|---|---|---|

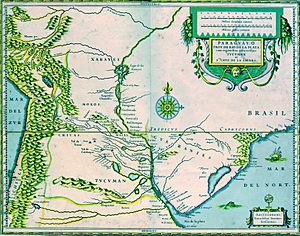

Mapa del año 1600 aproximadamente, con la región de Moxos y la supuesta Laguna de los Xarayes (hoy Pantanal).

|

||

| Información | ||

| Tipo | Reino | |

| Otros nombres | Paitití o Gran Paitití | |

| Localización | ||

Paititi, también conocido como Paitití o Gran Paitití, es un reino legendario que se cree fue fundado por los incas o por culturas anteriores a ellos. Se dice que estaba ubicado en el sur de la Amazonia, en la zona donde hoy se encuentran Perú, Brasil y Bolivia. La historia de Paititi surgió en el siglo XVI a partir de escritos de autores como Cristóbal Vaca de Castro, Pedro Sarmiento de Gamboa y Juan Álvarez Maldonado. Ellos hablaban de un reino en la selva amazónica, posiblemente cerca de la frontera actual entre Bolivia y Brasil.

La leyenda continuó en 1635, cuando las Crónicas de Lizarazu mencionaron al Inca Guaynaapoc. Se decía que él regresó del Cusco a Paititi, donde su padre reinaba cerca del río Guaporé (hoy en el estado brasileño de Rondonia). En Perú, otra historia sobre Inkarri cuenta que, después de fundar Q'ero y Cusco, se retiró a la selva de Pantiacolla para vivir en la ciudad de Paititi. Esta leyenda se hizo conocida gracias al arqueólogo Oscar Núñez del Prado en 1955, después de que contactara con la comunidad de nativos quechuahablantes en el pueblo de Q'ero, en la Cordillera de los Andes.

Contenido

¿Cómo surgió la leyenda de Paititi?

Los incas y la tierra de los Mojos

La civilización inca se estableció en el valle de Cuzco a principios del siglo XIII, con Manco Cápac como su primer gobernante. Desde allí, los incas crecieron y formaron un gran Imperio a mediados del siglo XV mediante alianzas.

El Imperio inca se expandió hacia el norte y el sur de Cuzco, ocupando principalmente la región de los Andes y la costa del Pacífico. Sin embargo, avanzar hacia el este de los Andes fue más difícil. La leyenda de Paititi se basa en las supuestas expediciones que el imperio hizo hacia el territorio de los Musus (conocidos como Moxos o Mojos por los españoles). Estos pueblos vivían al este de los Andes, a unos 200 leguas de Cuzco. Se dice que los incas llegaron a este territorio tanto por Cochabamba como por la región de los Chunchos, cerca de los ríos Madre de Dios o Beni.

A diferencia de los incas, que vivían en las montañas, los musus habitaban una región conocida como Los Llanos. Esta zona es húmeda, con lluvias intensas de octubre a abril que inundan los ríos y forman grandes pantanos. Durante la estación seca, de mayo a septiembre, los ríos y pantanos desaparecen. Los musus o mojos, junto con los baures, hablaban lenguas arawak. Se cree que no eran de esa zona, sino que llegaron del norte, desplazando a otros grupos más pequeños.

La versión de Vaca de Castro

El primer historiador en mencionar "Paititi" fue Cristóbal Vaca de Castro en su libro "Relación de los Quipucamayos" (1542). Él se refería a las conquistas del Inca Pachacútec. Según esta historia, Pachacútec dominó a varios pueblos en los Andes y la costa del Pacífico, desde Quito (Ecuador) hasta Tarapacá (Chile). Además, se dice que Pachacútec atrajo a los Chunchos, Mojos y Andes a su Imperio con "halagos y regalos", estableciendo fortalezas cerca del río Paitite.

La versión de Garcilaso de la Vega

El cronista Inca Garcilaso de la Vega, en su famoso libro Comentarios reales de los incas, sugiere que el emperador Túpac Yupanqui fue quien organizó la expedición que más avanzó por la zona de los Chunchos. Este nombre se usaba para referirse a los pueblos que no estaban bajo el control inca, al este de los Andes. Esta campaña habría permitido al Imperio inca fundar colonias y ocupar territorios en la parte baja del río Beni, y también contactar con la provincia de los Musus o Moxos.

Debido a la gran distancia entre ambas civilizaciones, el gobernante inca decidió establecer relaciones amistosas con los musus en lugar de intentar dominarlos. Los musus, admirados por las leyes y costumbres incaicas, habrían prometido adoptarlas y adorar al Sol. Sin embargo, no se reconocieron como súbditos del Inca, ya que no habían sido conquistados por la fuerza. Como parte de esta relación especial, los musus permitieron a los incas establecerse en su territorio, les ofrecieron a sus hijas como esposas y enviaban embajadas a Cuzco para honrar al Inca. Esta situación se habría mantenido hasta la caída del Imperio.

La versión de Diego Felipe de Alcaya

Otra historia sobre los incas y la tierra de los musus la cuenta el padre Diego Felipe de Alcaya en su texto Relación Cierta. Esta se basa en los relatos de su padre, Martín Sánchez de Alcayaga, uno de los primeros habitantes de Santa Cruz de la Sierra, fundada en 1561. Según el padre Alcaya, durante el reinado del Inca Huayna Cápac, tres de sus parientes (nietos o sobrinos) avanzaron hacia el este de Cuzco. Tenían permiso para convertirse en reyes de las provincias que conquistaran, siempre bajo el control del Imperio Inca. Estos parientes eran Manco Inca, Guacane y Condori. Guacane y Condori eran hermanos y formaron un solo reino bajo Guacane, quien ocupó “Sabaypata” o Samaipata, al oeste de la actual ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde aún hay ruinas incas. Condori se estableció más al sur, conquistando el "cerro rico" de "Saypurú" (provincia Cordillera). Manco Inca conquistó una región más al norte, en la Amazonia, habitada por los chunchos.

Manco Inca habría entrado a esta región con un hijo y ocho mil guerreros. Llegó al río Guapay y luego a otro río grande llamado Manatti, que corría de sur a norte. Manco Inca decidió construir un puente en la parte más estrecha del río y colocó una figura de piedra al otro lado como señal de que allí comenzaba su reino. Después de cruzar una cordillera, se extendía una tierra llana con ríos e islas llenas de árboles frutales, caminos amplios y mucha gente que vestía ropa de algodón y cultivaba la tierra. Los pueblos de la llanura habrían reconocido a Manco Inca como rey de esa tierra, que según los exploradores tenía "más de mil leguas de largo y cuatrocientas de ancho".

Según Alcaya, Paititi era una "Tierra Rica" con muchas piedras y metales preciosos, e incluso perlas que Manco recogía de una gran laguna junto al cerro Paytiti. Por las descripciones geográficas de Alcaya, este lugar podría ser la Sierra de Parecis, en el actual estado de Rondonia (Brasil), entre los ríos Guaporé, Mamoré y Madeira. Manco Inca habría poblado las faldas del Cerro Paytiti, donde, según relatos posteriores, los incas obtenían grandes cantidades de plata.

Una vez que su nuevo reino estuvo consolidado, Manco envió a su hijo Guaynaapoc a Cuzco para informar al Inca sobre los avances de la conquista. Sin embargo, le advirtió que no mencionara la existencia de plata, oro u otras riquezas que pudieran interesar al emperador. Debía decir que solo habían encontrado un cerro de plomo. De esta supuesta mentira provendría el nombre Paytiti, ya que "pay" significaría "aquel" y "titi" se traduciría como "plomo", formando "aquel plomo".

Cuando Guaynaapoc llegó a Cuzco, encontró el Imperio bajo el dominio español y la resistencia incaica concentrada en Vilcabamba. Ante esta situación, el hijo de Manco habría invitado a otros incas a seguirlo al nuevo reino que su padre había descubierto, al que llamaba Mococalpa. Esta palabra se habría transformado luego en Mojos por los españoles. Se dice que unos veinte mil incas se fueron con Guaynaapoc, llevando mucho ganado y objetos de oro y plata. Manco Inca habría aprovechado para poblar su reino con los exiliados de Cuzco, enseñándoles a cultivar la tierra, extraer oro, plata y piedras preciosas de las montañas, y recoger perlas de la laguna. Alcaya sugiere que esta laguna era tan grande que podría ser el Océano Atlántico. El relato de Alcaya también describe rituales y un templo que Manco Inca habría construido en honor a un ser que se le apareció como un árbol. Por esta razón, los incas de Paytiti no habrían adorado al Sol, como los incas de Cuzco, sino a este ídolo con forma de árbol.

La caída del Imperio Inca

En 1519, los españoles fundaron la Ciudad de Panamá en la costa del Pacífico, desde donde comenzaron a explorar Sudamérica por mar. Después de varios intentos, en abril de 1528, Francisco Pizarro y sus hombres llegaron a Tumbes (Perú). Allí encontraron las primeras señales de la gran riqueza del Imperio Inca, lo que marcó el inicio de la conquista del Perú.

La fama de las riquezas de América creció cuando Francisco Pizarro capturó al gobernante inca Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. Atahualpa ofreció un rescate enorme a cambio de su libertad: prometió llenar una habitación con oro y otras dos con plata hasta la altura de un brazo levantado. Los españoles aceptaron, y durante las semanas siguientes, los incas llevaron cientos de objetos de plata y oro a Cajamarca. Para acelerar la entrega, tres españoles fueron a Cuzco y vieron con asombro las 700 placas de oro que cubrían las paredes del Coricancha (Templo del Sol), las cuales fueron retiradas para el rescate.

Atahualpa cumplió su promesa, pero los españoles lo ejecutaron de todos modos bajo diversas acusaciones. El oro y la plata del rescate se fundieron en 9 hornos entre el 13 de mayo y el 25 de julio de 1533, resultando en casi seis toneladas de oro y doce toneladas de plata. Algunos objetos de gran valor y belleza se salvaron de la fundición, incluyendo "un ídolo de oro del tamaño de un niño de cuatro años". El posterior saqueo de Cuzco produjo un botín similar. La enorme riqueza de las civilizaciones de América dejó de ser un mito y se convirtió en una realidad. Los conquistadores dudaban entre regresar a España a disfrutar de sus riquezas o continuar explorando el inmenso y desconocido continente.

Mientras los españoles ocupaban el Tawantinsuyu (Imperio Inca), muchos incas emigraron hacia los territorios del este, donde se creía que estaban construyendo un nuevo Imperio. Según los relatos de los Chunchos, los incas se habrían llevado consigo muchos objetos de oro, plata y tejidos, y se habrían establecido en la región de los lagos, en la orilla derecha del bajo Beni.

Expediciones a la Amazonia

La leyenda de El Dorado

Después de la caída de Cusco, los españoles organizaron muchas expediciones hacia las fronteras del territorio inca en busca de nuevas riquezas. Mientras Diego de Almagro exploraba Bolivia y el norte de lo que hoy son Argentina y Chile, Sebastian de Belalcazar conquistaba la ciudad de Quito, en el actual Ecuador. Aunque no encontró riquezas allí, Belalcazar escuchó una leyenda sobre un cacique que vivía más al norte y que realizaba una ceremonia en una laguna sagrada, cubierto de polvo de oro. Esto dio origen a la leyenda del Indio Dorado o El Dorado.

Durante la conquista de Sudamérica, la leyenda de El Dorado se usó para nombrar cualquier reino rico y poderoso que se creía estaba en medio de la selva, al este de la cordillera de los Andes. La primera versión de El Dorado, la que escuchó Belalcazar, se refería a una ceremonia en la laguna de Guatavita para nombrar al nuevo Zipa (Cacique) de Bacatá, en la actual sabana de Bogotá (Colombia). Es importante saber que Bacatá era parte de la Confederación Muisca y que esta ceremonia ya no se realizaba mucho antes de la llegada de los españoles.

El primer conquistador en llegar al lugar donde supuestamente estaba El Dorado (altiplano cundiboyacense) fue Gonzalo Jiménez de Quesada. Partió de Santa Marta, en la costa Caribe colombiana, el 5 de abril de 1536. La expedición de Quesada avanzó hacia el sur por el río Magdalena buscando las riquezas de Perú. Después de casi un año, la expedición sufrió muchas dificultades y, aunque no llegó al Imperio Inca, logró conquistar la confederación muisca, el pueblo más avanzado de la región. Aunque los muiscas tenían oro y esmeraldas, Quesada no encontró la misma cantidad de riquezas que Pizarro obtuvo en Cajamarca.

Con el mismo objetivo, el alemán Nicolás de Federmann partió en 1536 desde Coro (Venezuela), avanzando hacia el suroeste por los llanos de Carora hasta el río Guaviare. Animado por los relatos de los indígenas sobre un pueblo rico al otro lado de la Cordillera Oriental, Federmann y su gente llegaron a la sabana de Bogotá en marzo de 1539. El último conquistador en llegar a la región muisca fue, curiosamente, Sebastián de Belalcazar, quien desde Quito (Ecuador) avanzó por Pasto, Popayán y Neiva hasta llegar a Bogotá en marzo de 1539, pocos días después de Federmann. La gente de Belalcazar fue la que popularizó la leyenda de El Dorado, que entonces se convirtió en un reino rico y poderoso, supuestamente ubicado aún más al este, más allá de la Cordillera Oriental, en la región amazónica.

Omagua y Manoa

Después de la conquista de la Confederación Muisca, las expediciones en busca de El Dorado se dirigieron al norte de la Amazonia. Se enfocaron principalmente en la región entre las fronteras de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, conocida como la Provincia de los Omagua. Una de las primeras expediciones hacia el este fue la de Alonso de Alvarado, quien exploró y conquistó la tierra de los Chachapoyas, cerca de Cajamarca. Cerca del río Huallaga, un afluente del Marañón, los indígenas le informaron que a quince días de distancia, cruzando una gran montaña, había una tierra llana con un gran lago y una ciudad gobernada por "un orejón del linaje de los incas" llamado Ancallas (Ancoallo). Sin embargo, una rebelión indígena en Chachapoyas hizo que Alonso dejara la expedición a su hermano, Hernando de Alvarado, quien se adentró en la selva y las montañas sin encontrar nada importante.

Más tarde, una nueva expedición a la Amazonia fue liderada por Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco. Su misión era encontrar una tierra llamada el "País de la Canela". Pizarro encontró las especias que buscaba, pero eran de baja calidad, así que decidió seguir explorando hacia la región amazónica. Allí, la expedición se quedó sin suministros. Francisco de Orellana se ofreció a continuar el viaje con algunos hombres y un barco en busca de comida. Pizarro aceptó, y Orellana se embarcó río abajo por el Coca, luego por el Napo y finalmente por el Amazonas. Sin embargo, el verdadero objetivo de Orellana era liderar su propia expedición en busca de riquezas.

En una provincia llamada Machifaro, en el río Amazonas, Orellana se enteró de que tierra adentro, a la izquierda, había un gran señor llamado Aomagua que poseía mucha plata y oro. Allí descubrieron dos caminos por los que la expedición avanzó unas dos millas, notando que los caminos se hacían más anchos. Finalmente, Orellana regresó a la aldea y continuó río abajo. Más adelante, la expedición fue atacada por mujeres guerreras, muy blancas y altas, con cabellos largos y trenzados. La gente de Orellana las llamó Amazonas, en honor al mito griego de las Amazonas. Según lo que relató días después un indígena que habían capturado, estas mujeres vivían tierra adentro, a siete días de distancia, en muchos pueblos con casas de piedra, templos al Sol (llamados Caranaín), mucho oro, plata y lana muy fina porque tenían muchas "ovejas del Perú" (llamas). Estas mujeres eran gobernadas por una reina llamada Coñori y no vivían con hombres. Para reproducirse, traían hombres por la fuerza de tribus vecinas hasta que quedaban embarazadas, y luego los enviaban de vuelta a sus tierras. Si nacía un niño, lo mataban, pero si nacía una niña, la criaban con gran cuidado y la educaban en su cultura. El indígena también mencionó que en esas tierras había dos lagunas de agua salada de donde las Amazonas obtenían sal. Una vez en Europa, el Consejo de Indias le dio a Orellana permiso para conquistar ese territorio. Sin embargo, Orellana falleció en 1546 mientras regresaba a la región amazónica.

La siguiente expedición hacia el este fue liderada por Hernán Pérez de Quesada, hermano de Gonzalo Jiménez, quien estaba al mando de la región de Bogotá. La expedición de Hernán Pérez siguió el camino inverso al de Federmann, cruzando la Cordillera Oriental y luego siguiendo por el río Guaviare. En medio de la selva, la expedición se perdió y avanzó hacia el sur durante quince meses hasta llegar al valle de Sibundoy, cerca de Pasto, lo que les permitió regresar a Bogotá. La expedición fue un fracaso, ya que perdieron a la mitad de la gente y no encontraron rastros de metales preciosos ni de civilizaciones avanzadas.

En 1541, Felipe de Utre, Teniente General de Coro (Venezuela), decidió liderar una expedición hacia el territorio conocido como "Los Llanos", donde los europeos creían que podría esconderse el legendario reino de El Dorado. Allí, un cacique de la región le informó que las riquezas que buscaba no estaban en los llanos, sino más allá del río Guaviare, donde existía un reino muy rico y poderoso llamado Omeguas o Ditaguas. Aunque al principio era escéptico, Utre finalmente accedió a investigar ese territorio. Llegó a ver a lo lejos una gran población con calles rectas, casas muy juntas y un edificio alto que sobresalía. Sin embargo, al intentar llegar a esa ciudad, los europeos fueron atacados por los Omeguas, y el propio Felipe de Utre resultó herido. La expedición terminó allí, aunque Utre y su gente creyeron haber llegado a las puertas de El Dorado.

En 1560, el Virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, organizó su propia búsqueda de El Dorado, basándose en el relato de unos indígenas de Brasil que, después de diez años de viaje, habían llegado al pueblo español de Chachapoyas (Perú). Según estos indígenas, en medio de la región amazónica se encontraba la provincia de Omagua, con mucha población y riquezas. La expedición, compuesta por cuatrocientos soldados, fue comandada por Pedro de Ursua. Sin embargo, a los pocos meses y sin encontrar resultados, hubo un motín que terminó con la muerte de Ursua en medio del Amazonas. El líder de la rebelión fue Lope de Aguirre, quien luego tomó el mando de la expedición, pero ya no con el objetivo de encontrar El Dorado, sino de conquistar Perú. El plan de Aguirre era cruzar la selva lo más rápido posible bajando por el río Orinoco, pasando luego a la isla Margarita y desde allí tomar Panamá, un punto clave para la invasión de Perú. Parte de este ambicioso plan se concretó: los sobrevivientes de la expedición cruzaron todo el Amazonas y llegaron a la isla Margarita, causando algunas muertes, como la del propio Gobernador de la isla. Finalmente, los rebeldes pasaron a Tierra Firme donde saquearon algunos pueblos, pero ellos mismos pusieron fin a la aventura asesinando a Lope de Aguirre en la ciudad de Barquisimeto, y luego se entregaron a las autoridades. Debido al origen amazónico de esta rebelión, los hombres que participaron en ella fueron conocidos como "los marañones".

A estas expediciones fallidas le siguieron otras, como las dos de Pedro Malaver de Silva y la de Diego Hernández de Serpa. Ambos conquistadores fueron asesinados por los indígenas sin haber encontrado rastros de oro u otras riquezas. Incluso Gonzalo Jiménez de Quesada, obsesionado con encontrar El Dorado, recibió permiso en 1569 de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá para explorar y conquistar un territorio de 400 leguas de ancho y largo entre los ríos Pauto y Papaneme. Así, Gonzalo Jiménez partió hacia los llanos Orientales, terminando su exploración en 1573 sin obtener ningún resultado. A partir de entonces, Antonio Berrio, heredero del permiso de Jiménez de Quesada, popularizó la tercera fase de la leyenda de El Dorado, llamándola Ciudad de Manoa y ubicándola en una supuesta laguna grande escondida en el territorio de las Guayanas. La versión de Berrio ganó fama internacional gracias a las expediciones del corsario británico Walter Raleigh. Finalmente, en el año 1800, una expedición de Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland determinó que la famosa laguna mencionada por Berrio, donde supuestamente se ubicaba la ciudad de El Dorado, no existía, siendo simplemente el valle de inundación del río Branco.

La leyenda del Paititi, aunque muy similar a la del supuesto reino de El Dorado y a menudo confundida con ella, tiene un origen y una historia de exploración diferentes. Se ubica principalmente al sur de la Amazonia, en la tierra conocida como la Provincia de los Musus, Mojos o Moxos, en la actual zona fronteriza entre Bolivia, Brasil y Perú.

¿Quiénes buscaron Paititi?

Pedro de Candía

Pedro de Candía, de origen griego y fiel compañero de Francisco Pizarro, participó en el primer desembarco en Tumbes (Perú) y fue uno de los "trece de la fama" de Isla del Gallo (Colombia). Por ello, fue uno de los hombres que más se enriqueció con el rescate de Atahualpa y el saqueo de Cusco durante la conquista del Perú. Más tarde, una mujer indígena le habló de una tierra muy rica y poblada, al este de Cusco, más allá de los Andes, llamada Ambata. Interesado en explorar esas tierras, Candía pidió permiso a Hernando Pizarro, quien se lo concedió sin problema. Los hermanos Pizarro querían que los capitanes se dispersaran explorando y conquistando, para evitar posibles rebeliones. Pedro de Candía partió con su gente a principios de 1538 para descubrir qué había más allá de la cordillera de los Andes.

A la altura de Cusco, la cordillera tenía cuatro pasos hacia el este. De norte a sur, el primero era por Opotari, el segundo por Carabaya, el tercero por Camata y el cuarto por el Valle de Cochabamba, llamado entrada de los Mojos.

La expedición avanzó por el paso de Opotari, donde encontraron un pueblo con mucha gente. Luego, los hombres de Candía tuvieron que cruzar montañas altas y selvas densas, sufriendo por las lluvias y tormentas continuas. Una vez pasada la cordillera, la expedición bajó a una tierra más cálida, pero la selva se hizo más espesa, con muchos ríos y pantanos. También sufrieron ataques de indígenas. Finalmente, Pedro de Candía decidió regresar al Altiplano, sin haber encontrado ninguna riqueza en su camino.

Pedro Anzúrez

Mientras la expedición de Pedro de Candía regresaba a Perú, Hernando Pizarro, sospechando que parte de la gente de Candía podría estar relacionada con la facción almagrista, decidió adelantarse e ir a su encuentro. Cuando Pizarro alcanzó a la agotada expedición, ordenó ejecutar al principal sospechoso, envió a Candía de vuelta a Cuzco y puso al resto de los sobrevivientes, junto con otros hombres, bajo el mando del Capitán Pedro Anzúrez. Pizarro le encargó a Anzúrez otra exploración al este de los Andes, hacia un lugar conocido como el país de los chunchos, que se creía era muy poblado y rico en metales preciosos.

Así, en septiembre de 1538, la expedición liderada por Pedro Anzúrez, sabiendo lo difícil que era el paso por Opotari, avanzó esta vez por Carabaya. Llegaron hasta la cuenca del río Beni, donde sufrieron la hostilidad tanto de los nativos como de la propia selva.

Finalmente, la expedición terminó en un nuevo fracaso con muchas pérdidas: murieron 4.000 indígenas, 220 caballos y 153 de los 300 españoles que formaban la expedición.

Ñuflo de Chaves

A principios del siglo XVI, antes de que Francisco Pizarro descubriera el Imperio Inca, surgió en la costa sur de Brasil, en la región de Santa Catalina, la leyenda de la Sierra de la Plata (hoy Cerro Rico de Potosí). Se decía que en el interior del continente había una montaña llena de plata, donde vivía un gobernante al que los tupiguaraníes llamaban el Rey Blanco. Esta fue la primera información que los españoles recibieron sobre la existencia del Imperio incaico y sus grandes riquezas. El primer grupo de europeos que desde la costa brasileña de Santa Catalina exploró y llegó con éxito al altiplano boliviano fue dirigido por el portugués Alejo García, un náufrago de la expedición fallida del portugués Juan Díaz de Solís. Esta leyenda motivó la exploración de la cuenca del Río de la Plata, una zona remota y poco poblada que prometía ser la mejor ruta hacia esa riqueza. El proceso de conquista llevó a la consolidación de Asunción como el principal centro español en la región que hoy forman Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.

La exploración del río Paraguay más allá de Asunción se remonta a los inicios de la conquista. Juan de Ayolas fue el primero en llegar a la zona que hoy se llama Corumbá (Mato Grosso del Sur, Brasil). Allí, Juan de Ayolas decidió desembarcar y explorar por tierra el camino hacia la región andina, llegando con éxito a los metales preciosos. Sin embargo, él y su gente fueron emboscados y asesinados por los indígenas payaguas cuando regresaban a orillas del río Paraguay. Más tarde, Domingo Martínez de Irala, por encargo del Adelantado Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, remontó nuevamente el río Paraguay y llegó a la laguna La Gaiba. Allí decidió fundar el Puerto de los Reyes (enero de 1543), en la actual región del Pantanal. Un año después, ya como líder de Asunción, Domingo Martínez de Irala organizó una importante expedición que cruzó todo el Chaco hacia la región donde se creía que estaba la legendaria Sierra de la Plata. Sin embargo, al llegar al altiplano boliviano, los de Asunción descubrieron que la zona y sus posibles riquezas ya estaban bajo la jurisdicción del Perú. En ese momento, Irala envió a Ñuflo de Chaves para liderar una embajada que se entrevistaría con el gobernador de Perú, Pedro de la Gasca, quien prometió ayuda para la colonia rioplatense a cambio de que su gente se mantuviera fuera de los territorios y asuntos políticos peruanos. El misterio de la Sierra de la Plata finalmente se reveló en 1545 cuando un indígena llamado Diego Huallpa descubrió las vetas del preciado metal en el Cerro Rico, que luego sería explotado por Juan de Villarroel y Diego de Centeno, convirtiendo a la ciudad de Potosí en el principal centro de producción de plata del continente.

Con la Sierra de la Plata bajo el control de los españoles de Perú, Asunción perdió su razón de ser y se mantuvo como un lugar aislado hasta la muerte de Irala en 1556. Dos años después, por encargo del gobernador interino Hernando de Mendoza, Ñuflo Chaves lideró una nueva expedición por el río Paraguay que llegó a la tierra pantanosa de los indígenas Xarayes, ubicada aproximadamente a la altura del paralelo 17.º. Allí, los indígenas le confirmaron que más al norte existía una tierra rica, que Chaves interpretó como una confirmación de la existencia de la legendaria tierra del Paititi o Gran Mojo. La expedición continuó navegando hacia el norte algunos kilómetros más, para luego avanzar hacia el oeste, hasta la zona donde habitaban los "chiquitos" en el actual territorio boliviano. Llamados así por vivir en casas pequeñas con entradas muy bajas, los chiquitos fueron muy hostiles al avance español, tanto que la mitad de la expedición decidió regresar a Asunción. Chaves, sin embargo, decidió continuar y fundó en agosto de 1559 el puerto de Nueva Asunción, a orillas del río Guapay. Poco después, llegó a ese lugar la expedición de Andrés Manso, quien tenía permiso del Virrey del Perú para descubrir la región de los "Mojos". Ambos conquistadores acordaron viajar a Lima para que el Virrey decidiera, y la decisión finalmente fue favorable a Chaves, quien fue nombrado gobernador lugarteniente de la provincia de los Mojos. Con el resultado a su favor, Ñuflo Chaves regresó a Nueva Asunción con refuerzos peruanos y el 26 de febrero de 1561 fundó Santa Cruz de la Sierra, que pronto comenzó a poblarse con nuevos colonos de Paraguay y Perú, lo que le dio cierta autonomía.

Otras expediciones (1560-1570)

En 1561, el virrey del Perú, conde de Nieva, dio permiso, primero a Gómez de Tordoya y luego a Juan Nieto, para explorar el río Tono. Nieto avanzó por el paso de Camata y regresó tres meses después sin novedades. En 1562, Antón de Gastos avanzó por Cochabamba, pero tampoco tuvo éxito. Un año después, Diego Alemán avanzó nuevamente por Cochabamba hacia la región de los Mojos, pero la expedición fue destruida por los indígenas. La misma suerte corrió otra expedición liderada por Luján, que también partió de Cochabamba en busca de minas de oro. Finalmente, en 1569, la expedición de Cuellar y Ortega, con setenta españoles, tuvo que ser cancelada por no tener la autorización necesaria.

Juan Álvarez Maldonado

Uno de los primeros españoles en tener supuestas noticias de Paititi fue Juan Álvarez Maldonado, un habitante rico de Cuzco e hijo de un noble de Salamanca. El virrey Lope García de Castro le dio a Maldonado permiso para descubrir y gobernar una vasta región de 500 kilómetros de ancho por 3.000 kilómetros de largo. En la práctica, esto habría superado la línea de Tordesillas, llegando hasta la costa de Brasil, abarcando una franja desde la ciudad de Salvador de Bahía hasta Río de Janeiro. Juan Maldonado proclamó que este inmenso territorio se llamaría "Reyno de la Nueva Andalucía" y partió a conquistarlo con solo catorce españoles y algunos indígenas de apoyo. Sin embargo, al cruzar la cordillera de los Andes, a la altura del río Madre de Dios, Maldonado se dio cuenta de que no podía avanzar con tan poca gente, así que decidió regresar a Cuzco para reclutar más hombres. Mientras tanto, una flota de balsas y canoas al mando del capitán Escobar partió el 20 de mayo de 1568 hacia el país de los Mojos. En la confluencia del Madre de Dios con el Beni, Escobar encontró a unos indígenas que al principio recibieron amistosamente a la expedición, pero luego cambiaron de actitud y la aniquilaron.

Maldonado regresó de Cuzco con 120 hombres y con ellos se embarcó río abajo, donde se enteró de lo que le había pasado al capitán Escobar y sus hombres. Como el avance se realizó en noviembre (temporada de lluvias), el clima y la crecida de los ríos causaron muchos problemas a la expedición. Los sobrevivientes lograron salir de la selva a la altura de San Juan de Oro, en la provincia de Carabaya, mucho más al sur de donde habían partido. Según Garcilaso de la Vega, Maldonado, un fraile y un herrero fueron capturados por los indígenas. Maldonado fue liberado de inmediato, pero los otros dos hombres permanecieron cautivos durante dos años, después de lo cual pudieron regresar a Perú y contar sus experiencias.

Aunque esta expedición no obtuvo resultados concretos, Maldonado habría recogido noticias de que el río Manu (Madre de Dios) desembocaba en una laguna llamada Paitite (Paititi), donde también llegaba, por la izquierda, otro río importante llamado Paucarmayo. De esa laguna salía un río llamado Paititi que avanzaba hacia el noreste hasta el Océano Atlántico, conocido entonces como "Mar del Norte". Según la geografía actual, la laguna Paititi de Maldonado habría sido la confluencia de los actuales ríos Madeira y Amazonas, mientras que los ríos descritos por él como Paucarmayo y Paititi corresponderían a un único curso fluvial: el Amazonas.

Continuando con el relato de Maldonado, después del río Paititi, la tierra era llana durante unas quince leguas, donde finalmente se levantaba una cordillera de montañas nevadas similar a los Andes, rica en metales preciosos. Allí habitaba una civilización poderosa, descendiente de los incas, con ceremonias y vestimentas similares. Según el relato, el Imperio Inca había intentado conquistar ese territorio sin éxito. Después de eso, el emperador decidió establecer relaciones diplomáticas con el Señor del Paititi, ordenando la construcción de dos fortalezas en ese río en honor a las campañas de su Imperio.

Maldonado transcribió estas noticias en un informe para el virrey Toledo con el objetivo de que este le diera una nueva autorización. Sin embargo, a Toledo no le convenció el relato de Maldonado ni consideraba que tuviera las cualidades necesarias para conquistar ese territorio, negándole definitivamente una nueva autorización. En 1572 y en 1587, Maldonado intentó nuevamente entrar y colonizar el territorio formado por los afluentes del río Madeira, sin ningún éxito, aunque su crónica mantuvo viva la esperanza de encontrar Paititi.

Juan Recio de León

En 1623, Juan Recio de León publicó en Madrid un documento sobre su exploración de las provincias de Tipuane, Chunchos y otras muchas que de ellas se siguen del gran reino de Paytite de que es gobernador Pedro de Leaegui Urquiza. Recio de León comienza su texto describiendo que los dominios españoles en Sudamérica se extendían, en ese entonces, desde la costa Caribe hasta el estrecho de Magallanes. Estos dominios estaban separados de las provincias del Paytite por una extensa cordillera nevada (los Andes) que nace en el río de la Hacha y que acaba en los últimos fines del reino de Chile. Luego describe que entre las ciudades de Cuzco (Perú) y La Paz (Bolivia), se encuentra la provincia fronteriza de Arexaca (hoy Larecaja). Su último pueblo hacia el norte, junto a las minas de oro de Carabaya, se llamaba Pelechuco, y desde allí comenzaba su viaje hacia Paititi.

Según el relato de Juan Recio de León, una vez cruzada la cordillera, a 20 leguas de camino, se encontraba la región de los indígenas Mojos. Allí fundó la villa de San Juan de Sahagún y el convento del mismo nombre, dejando allí a 34 españoles y a tres sacerdotes de la orden de San Agustín. La expedición luego continuó su viaje tierra adentro hasta el valle de Apolobamba, que por su abundancia de agua y leña, Recio de León consideró apto para fundar la ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe con otros 30 españoles. A partir de allí, el texto menciona numerosas características de la región, como sus ríos, sus productos vegetales, animales y la organización política, religiosa y social de sus tribus. Después de todas estas descripciones, Recio de León informa haber pasado a la otra banda del Toyche, a los llanos de los anamas, donde habría sido bien recibido por los indígenas. Estos a su vez le habrían informado que al norte de la confluencia de los ríos Magno (supuestamente el río Madre de Dios) y Diabeni (río Beni), se encontraba la provincia de los guarayos. Más adelante había otras provincias, todas ubicadas a orillas de un gran río cuyo caudal estaba formado por el afluente de otros ríos como el Guamanga, el Abancay y del gran Paucarmayo, que por otro nombre llaman Apurima (curso del río Ucayali-Amazonas). Los indígenas le habrían dicho a Juan Recio de León que los guarayos eran indígenas de la costa de Brasil y que no vestían ropa. También le informaron que en la orilla norte del río Apurima, en los confines del Paytite, existía una provincia de mujeres que vivían sin hombres, y que para reproducirse conseguían hombres en la otra banda del Paytite al este.

Interesado en obtener más información, Recio de León siguió haciendo muchas preguntas sobre esas provincias y ríos. Para ello, le trajeron tres o cuatro indígenas importantes muy conocedores de la región. Estos le comentaron que por tierra o por agua llegaban en cuatro días a una grande cocha (gran laguna) formada por el desagüe de todos los ríos sobre esas tierras que eran muy llanas. También existían allí muchas islas muy pobladas de muchísima gente y que al señor de todas ellas le llaman el gran Paytiti. Los indígenas de esas islas eran tan ricos que llevaban al cuello muchos pedazos de ámbar por ser amigos de olores, y conchas y perlas. Recio de León les mostró algunas perlas y preguntó si en la laguna del Paititi se conseguían, y ellos le respondieron que sí, pero que como no sabían perforarlas, las desechaban.

Los indígenas también le informaron que junto a la laguna del Paititi, yendo hacia el reino de Nueva Granada, se levantaba una cordillera nevada. En sus faldas vivía mucha gente muy rica en plata y ganados de carga de los que se crían en el collao del Pirú. Recio de León creía esta información, ya que dos de los hombres que decían venir de esas tierras vestían ropas de lana similares a las que se hacían en Perú. Allí también les preguntó qué nombre daban a ese río tan caudaloso que discurría desde esas uniones hasta la laguna, y ellos le dijeron que lo llamaban el gran Parauri, que significaría "el que recoge todas las aguas", y que sería el equivalente al río Duero de España. Los indígenas también le informaron que en las dos islas de la laguna, las más cercanas a ellos, los indígenas que las habitaban peleaban con cerbatanas lanzando unas flechas con veneno.

Otro dato curioso que le dieron los indígenas fue que dieciocho años antes, unos viracochas rojizos (hombres blancos de pelo rojizo) entraron a la laguna del Paititi. Y que todos los años traían consigo cuchillos, machetes, cuentas, tafetanes y lienzos, para intercambiarlos por oro, plata, perlas, ámbar y otros productos muy valorados en Europa. Sorprendido por esta noticia, Juan Recio de León sospechó que podían ser británicos u holandeses y pidió que le mostraran algunas de esas herramientas, pudiendo confirmar que eran diferentes a las de fabricación española. Según esos indígenas, estas herramientas las habían conseguido porque dos o tres veces al año iban a comerciar con los habitantes del Paititi. A petición del conquistador, los indígenas también le habrían descrito la forma de la laguna Paititi, sus islas y el trazado de los ríos que salían de ella, todo lo cual habría quedado documentado en un mapa.

Finalmente, Recio de León anota que un día llegaron cuatro señores importantes de la gran provincia de los Marquires, ubicada al este del Diabeni. Esos indígenas, enviados por orden de su señor, tenían la misión de invitar al conquistador a ir a sus tierras. Él finalmente lo habría hecho, llegando, según él, a una maravillosa fortaleza supuestamente construida por orden del Inca para que quedara memoria de que su gente había llegado hasta allí cuando había entrado a conquistar esas tierras. Según el español, habría sido recibido cordialmente por el Marquir o Señor de esa provincia, quien estaba interesado en saber a qué se debía la presencia de los europeos. Recio de León le habría contestado que estaba allí con la misión de defender a sus aliados y enseñarles la ley cristiana. Recio describe el lugar como un valle de almendrales donde crecían almendras grandes, mejores que las de España. Y que esa provincia tenía unas cien leguas de ancho y más de doscientas de largo hasta cerca de los confines del Paytiti. Otra noticia que le dieron los habitantes de este territorio era que hacia el este y hacia el norte había numerosas provincias. También le dijeron que entre ellos y la laguna del Paititi existía una provincia donde solo habitaban hombres, aunque dos veces al año, de otra provincia, venían ciertas mujeres para unirse con ellos. Según su descripción, estas mujeres eran tan valientes que luchaban contra sus enemigos mejor que si fueran hombres.

Según este documento, la provincia de los Marquires era una tierra muy llana, con pueblos de dos y tres mil casas construidas de tapia y adobe, cubiertas de paja y con puertas y ventanas de madera, aunque toscamente labradas. La tierra era muy fértil, con maíz, legumbres y animales salvajes, aunque no había tantos cerdos como en las montañas. En cambio, sí abundaban los peces y la sal, que era muy escasa en la tierra de los chunchos. Recio de León describe a sus habitantes como gente muy agradecida, elegante y limpia, y que allí vivían tanto hombres morenos como blancos y otros tan rubios que son cortos de vista (seguramente albinos). Luego la descripción da detalles sobre sus costumbres, ritos y ceremonias, hasta que el conquistador español informa que allí termina su jornada de exploración. El texto finaliza con un análisis donde Juan Recio de León advierte lo beneficioso que sería para la corona usar los ríos amplios y caudalosos que fluyen hasta los confines del Paytite y la gran laguna del Dorado. Desde allí salían, según su información, otros dos ríos, siendo uno de ellos el Amazonas, con su desembocadura directa en el Océano Atlántico. Esta ruta implicaría, según él, menos gastos y la mitad del tiempo de viaje que se usaba para trasladar la plata de Potosí por la ruta que solía cruzar las ciudades de Arica, Lima, Panamá y Portobelo.

Los jesuitas

En 1580, la Compañía de Jesús estableció una sede en Santa Cruz de la Sierra. Su primer misionero, el padre Diego Samaniego, escribió en una carta de 1585 su convicción de "que aquella tierra era puerta para los grandes Reinos del Paitití". A mediados del siglo XVII, las conquistas militares hacia los llanos de Mojos habían disminuido por la falta de resultados. Sin embargo, los jesuitas continuaron con su misión de difundir la fe católica. El padre Agustín Zapata decidió explorar el norte del río Mamoré para extender la fe católica. En esta expedición conoció a los indígenas cayubabas, cuyo cacique principal era un anciano con barba larga y canosa, al que llamaban "Paitití". Esto podría significar que "Paitití" era un título general para los jefes locales, no un nombre propio. En 1595, el padre Zapata regresó a la región de los cayubabas, a un pueblo muy grande con calles y plazas. Allí, todos los habitantes estaban "junto a la puerta de un templo dedicado a su deidad" donde ofrecían sacrificios. Según esta versión, el padre Zapata encontró a todas las deidades de los cayubabas en la puerta de ese templo, "vestidos muy curiosamente de plumas, con unas mantas vistosas, todas labradas, como las que usan de gala los indígenas de nuestro Perú, y delante de ellos muchos cuartos de carne de ciervos, venados, conejos y avestruces puestos en sus palanganas con una hoguera de fuego en el medio, que continuamente arden de día y de noche, y todo el pueblo alrededor del sacrificio." Los cayubabas le informaron al padre Zapata que existían muchas poblaciones cercanas, las cuales no pudo ver porque "iba en canoa y ya todo lo demás es muy alto en lomerías". Los relatos hablan de una sociedad próspera. Aunque las descripciones geográficas son realistas, es extraño que se mencionen "lomerías" (sierras) cuando la tierra actual de los descendientes de los cayubabas es completamente llana.

Diego y Martín de Zecenarro

En el año 1677, Martín y Diego de Zecenarro, militares españoles, se unieron a una expedición de religiosos franciscanos liderada por Fray Juan de Ojeda. Su objetivo era explorar las áreas cercanas a la parte baja de los ríos Inambari y Tambopata, en las actuales provincias de Carabaya y Sandia. Según varias cartas del capitán al Virrey, uno de los propósitos de esta expedición era la búsqueda del mítico Paititi.

Según la investigación de Polentini y otros autores, basada en los informes de De Zecenarro al Virrey Baltasar de la Cueva y Enríquez de Cabrera que se encuentran en el Archivo de Indias de Sevilla, el capitán informó que:

''Con respecto a Paititi, no se ha hallado pueblo que se llame así, sino un río que se junta con otro llamado Manu, y que entre estos dos ríos ay un pueblo muy grande de muchissima suma de jente y lo gobiernan cuatro caciques y estos tienen mucha vajilla de oro y plata y que se sientan en banquillos de oro".

Los pueblos y puestos de misioneros que fundaron durante su avance sentarían las bases legales para incorporar ese territorio a Perú, durante el conflicto de límites con Bolivia a principios del siglo XX.

Túpac Amaru II y Paititi

El 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui inició un movimiento contra el dominio español, adoptando el nombre de Túpac Amaru II, en honor a su antepasado, el último Inca de Vilcabamba. Túpac Amaru se declaró Inca y también Señor del Amazonas con dominio en el Gran Paititi. Juró su coronación con el siguiente anuncio: "...Don José Primero, por la gracia de Dios, Inca rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y Continentes de los Mares del Sur, Duque de la Superlativa, Señor de los Césares y Amazonas con dominio en el Gran Paititi, Comisario Distribuidor de la Piedad Divina, etc...".

Descubrimientos recientes sobre Paititi

En 2001, el arqueólogo italiano Mario Polia encontró en los archivos de los Jesuitas en Roma un informe del misionero Andrea López. Este informe, de alrededor del año 1600, habla de una ciudad grande, rica en oro, plata y joyas, ubicada en medio de la selva tropical, cerca de una cascada llamada Paititi por los nativos. López informó al Papa sobre su descubrimiento, pero algunas teorías sugieren que la ubicación exacta de Paititi ha sido mantenida en secreto por la Santa Sede.

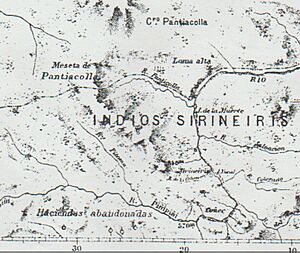

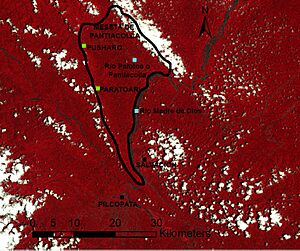

Quienes creen que el mito de Paititi es una realidad, sugieren que la ciudad y sus riquezas se encuentran probablemente en las selvas montañosas del sureste peruano, en el departamento de Madre de Dios. Podría estar en algunos de los valles incluidos en el parque nacional del Manú, al este del Cerro Atalaya, cerca de los lugares llamados Pantiacolla. En esta zona hay montículos llamativos conocidos como "pirámides" de Paratoari, aunque estas formaciones piramidales vistas desde el aire y cubiertas de densa vegetación parecen ser formaciones geológicas naturales.

Recientemente, Virgilio Yábar ha dirigido varias expediciones a las pirámides de Paratoari (en 2019, 2021, 2022, 2023). Él reporta la existencia de ruinas, petroglifos y geoglifos nunca antes documentados en el área de las pirámides de Paratoari. Además, Virgilio Yábar propone una nueva ubicación para la meseta del Pantiacolla, basándose en la revisión de un antiguo mapa elaborado por Herman Göhring en 1873.

En cuanto a la expedición fallida de Percy Harrison Fawcett, él buscaba una ciudad perdida en la Amazonia en zonas cercanas a las fronteras de Brasil con Bolivia y Perú. A esa ciudad la llamó Ciudad perdida de Z. Fawcett creía que esta ciudad se confundía con la supuesta Paititi, aunque más al este, en la región del río Xingú (o Shingu). Lo más probable es que Fawcett haya interpretado mal textos (que mencionaban la leyenda de Paititi) y relatos antiguos, creyendo que un sistema de grandes aldeas pobladas por agricultores amazónicos y conectadas por caminos constituía una ciudad en el sentido tradicional (con palacios y edificios de piedra).

Últimamente, la investigadora italiana Laura Laurencich Minelli ha dado a conocer el contenido del libro Blas Valera Exul immeritus populo suo, del jesuita Blas Valera, y dos grabados originales de 1618, donde se describe Paititi visto desde la selva y desde la sierra. Aunque este libro no ha sido reconocido universalmente, ha dado lugar a nuevas ideas sobre la ubicación de Paititi.

Exploradores de Paititi

Desde entonces, se han realizado investigaciones más serias relacionadas con Paititi en lugares remotos de montañas y selvas peruanas, bolivianas y brasileñas. Algunos de estos exploradores han sido el médico y explorador peruano Carlos Neuenschwander Landa, el sacerdote salesiano argentino Juan Carlos Polentini Wester (basándose en informaciones y relatos del hacendado Aristides Muñiz Rodríguez de la zona de Lares y Lacco, como se cuenta en los libros "Paititi En la Bruma de la Historia" y "Paititi" de Editorial Salesiana), y, desde 1984 hasta fechas recientes (2012), el psicólogo/explorador Gregory Deyermenjian (EE. UU.) y el explorador/cartógrafo Paulino Mamani (Perú).

Expediciones para encontrar Paititi

- 1538- Expedición de Pedro de Candia. Comenzó en Paucartambo hacia la selva del río Amarumayo (hoy Río Madre de Dios).

- 1538- Expedición de Pedro Anzúrez de Camporredondo. Comenzó en Ayaviri hacia la selva del Río Beni. Resultó en la muerte de muchos españoles e indígenas. Pedro Anzúrez de Camporredondo y los sobrevivientes lograron llegar al altiplano.

- 1553 - Nuflo de Chaves, remontando el Río Itonomas, (también llamado Río San Miguel, afluente del Río Guaporé).

- 1558 - Nuflo de Chaves, remontando el Río Paraguay.

- 1572- Gran expedición de Juan Álvarez Maldonado.

- 1623 - Expediciones de Juan Recio de León, por el Río Beni y el Río Tuichi.

- 1677 - Expedición de Diego y Martín de Zecenarro, descubriendo el río Inambari.

- 1695 - Padre Agustín Zapata, remontando el Río Mamoré.

- 1845 - El explorador boliviano José Agustino Palacios, remontando el Río Mamoré.

- 1910 — El explorador inglés Percy Harrison Fawcett, explorando las fuentes del Río Heath.

- 1925 — Percy Harrison Fawcett, en la región de Mato Grosso (Brasil).

- 1954-55 — El explorador alemán Hans Ertl, en la zona de Mapiri, en Bolivia.

- 1958-1980 - El explorador peruano Carlos Neuenschwander Landa realizó más de 15 expediciones en busca de Paititi. Fue el primero en recorrer el Camino de Piedra en la cordillera de Paucartambo. También estudió los Petroglifos de Pusharo, descubrió la Fortaleza de Hualla, y otros sitios en el valle del Río Yavero. En 1966, realizó una expedición aérea en helicóptero en las cabeceras del Río Ticumpinea, en el territorio del actual Santuario nacional Megantoni.

- 1972 — Robert Nichols, Serge Debru y George Puel desaparecen explorando la zona al norte de los Petroglifos de Pusharo.

- 1984 a 2000 — Un total de 14 expediciones de Gregory Deyermenjian, junto a la familia cusqueña Vilchez Zamalloa, en 1984 y 1987. Exploraron las zonas más remotas de alturas y selvas de las Provincias de La Convención, Calca, y Paucartambo en Cusco y de Manu en Madre de Dios, Perú.

- 1997 — Lars Hafksjold, en la región de Madre de Dios (Perú). En el mismo año, el explorador noruego desaparece en el parque nacional Madidi.

- 1998 — En agosto, el joven explorador chileno Camilo Valdivieso realiza sus primeras investigaciones sobre los petroglifos de Pusharo y su relación con la ciudad perdida.

- 2000 — Investigaciones hacia el río Alto Madre de Dios, desarrolladas por Valdivieso y un grupo internacional.

- 2001 — En junio, la expedición Kota Mama II liderada por John Blashford-Snell localizó ruinas antiguas importantes en la selva al este del Lago Titicaca en Bolivia. Se cree que ya habían sido descubiertas antes por Hans Ertl.

- 2002 — El explorador polaco Jacek Palkiewicz, en el parque nacional del Manu, (Perú), explorando el Río Maestron.

- 2002 — Camilo Valdivieso llega a las cercanías de las nacientes del río Sinkibenia, encontrando importantes evidencias arqueológicas de la presencia Inca en zonas no exploradas anteriormente.

- 2004 — En junio, el equipo de exploración Quest For Paititi de Gregory Deyermenjian y Paulino Mamani descubrió varias ruinas incas importantes a lo largo de la Carretera Inca de Piedra, en la cima del "Último Punto" en el norte de la región de Pantiacolla, Perú.

- 2005 — La expedición más reciente de Thierry Jamin y Herbert Cartagena.

- 2006 — Expedición Paititi: más allá de la Meseta de Pantiacolla y al alcance más extremo de los Incas, realizada por Gregory Deyermenjian y Paulino Mamani en junio de 2006, al Río Taperachi, al norte del Río Yavero. Aquí encontraron los asentamientos más lejanos identificados hasta ahora de los Incas, más allá de los restos que encontraron en las zonas montañosas en el “Último Punto” en 2004.

- 2006 — En noviembre, la expedición Destinia.com liderada por Juan José Revenga propuso buscar Paititi en la región del río Madre de Dios.

- 2008 — En diciembre, el genetista franco-peruano Jhoan Garcôa Tapia inicia la búsqueda del Paititi en la región Cusco - Apurímac.

- 2009 — En junio, el investigador italiano Yuri Leveratto y los guías peruanos Fernando Rivera Huanca y Saúl Robles Condori llegan a la Cumbre del Cóndor, una de las Pirámides de Pantiacolla, confirmando su origen natural. También describen algunos petroglifos de origen amazónico en el río Inchipato.

- 2011 - En septiembre, los investigadores Gregory Deyermenjian, Ignacio Mamani, Alberto Huillca, Yuri Leveratto y Javier Zardoya, en una expedición en la cual hallaron las ruinas de la ciudadela preinca de Miraflores.

- 2011 - En diciembre, los investigadores Evandro Santiago, Zairo Pinheiro y Joaquim Cunha da Silva (Brasil) y Yuri Leveratto (Italia) acompañados por el guía local Elvis Pessoa, llegaron al sitio arqueológico de Ciudad Laberinto (Rondonia), realizando estudios sobre su origen y función.

- 2011 - En diciembre, el investigador italiano Yuri Leveratto y la guía brasileña Fernando Chogo dos Santos llegaron a la Fortaleza del Río Madeira, sitio arqueológico ubicado cerca del Río Madeira.

- 2011 - En la expedición británica formada por Kenneth Gawne, Lewis Knight, Ken Halfpenny, I.Gardiner y Darwin Moscoso como documentalista, se explora la zona de las Pirámides de Pantiacolla.

Véase también

En inglés: Paititi Facts for Kids

En inglés: Paititi Facts for Kids

- Cíbola (Norteamérica)

- Quivira (Norteamérica)

- Manuscrito 512 (Sudamérica)

- El Dorado (Sudamérica)

- Sierra de la Plata (Sudamérica)

- Ciudad de los Césares (Sudamérica)