Historia de la psicología para niños

La Historia de la psicología es el estudio de cómo la psicología se convirtió en una ciencia y cómo ha evolucionado hasta hoy. Utiliza métodos históricos para entender los eventos y las ideas que llevaron al nacimiento de esta disciplina. También explora el contexto cultural, las circunstancias y las personas clave que hicieron posible su desarrollo.

Es interesante notar que la psicología no ha crecido de una única manera. Esto es lógico, ya que su objeto de estudio es muy complejo y, durante mucho tiempo, no hubo una definición clara de lo que era esta ciencia.

Al principio, los historiadores de la psicología tuvieron dificultades para encontrar un momento exacto de su "fundación". En otras ciencias, como la física, esto era más sencillo. Sin embargo, se acordó que el inicio de la psicología moderna como ciencia fue en 1879, cuando Wilhelm Wundt abrió su laboratorio en Leipzig.

Otra característica de la historia de la psicología es que, al igual que la filosofía en el pasado, surgieron muchas escuelas de pensamiento diferentes. Estas escuelas a menudo no estaban de acuerdo sobre qué estudiar o cómo hacerlo. Con el tiempo, comenzaron a encontrar puntos en común.

La psicología, como ciencia que usa el método hipotético-deductivo (a través de experimentos y observación), se desarrolló principalmente en el mundo occidental. La historia de la psicología se enfoca en este fenómeno, por lo que a veces no incluye estudios o prácticas de otras culturas.

La historia de la psicología también analiza cómo se relaciona con otras ciencias, como la medicina, la biología, la sociología y la cibernética.

Contenido

- Origen de la Psicología como Ciencia

- Ideas Previas a la Psicología Moderna

- El Comienzo de la Psicología Experimental

- Estructuralismo, Funcionalismo y Pragmatismo

- Psicología de las Diferencias Individuales

- Terapia Psicoanalítica

- Psicología de la Gestalt

- Conductismo

- Piaget y el Constructivismo

- Vygotski y la Psicología Histórico-Cultural

- Psicología Cognitiva

- Psicología Humanista

- Terapias Cognitivo-Conductuales

- Neuropsicología

- Psicología Positiva

- Tendencias Actuales y Futuras

- Véase también

Origen de la Psicología como Ciencia

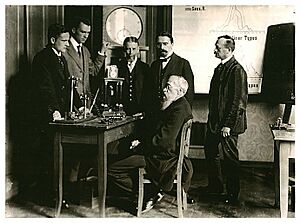

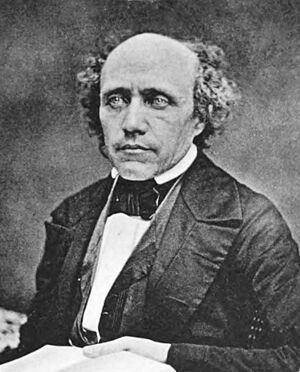

Generalmente, se considera el año 1879 como el inicio de la psicología moderna como disciplina científica. En ese año, el alemán Wilhelm Wundt estableció el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig. Sin embargo, no todos los historiadores están de acuerdo con esta fecha.

Algunos historiadores señalan que la idea de que la psicología científica comenzó con Wundt y su laboratorio es un "mito fundacional". Destacan que Wundt se formó en fisiología y aplicó el método experimental. Su laboratorio fue muy importante para la formación de psicólogos a nivel internacional.

El papel de Wundt en la "institucionalización" de la psicología experimental es innegable. Aunque otros autores como Franz Brentano o Wilhelm Dilthey publicaron trabajos importantes con ideas diferentes, el nombre de Wundt se destacó. Es importante recordar que la psicología de Wundt tenía dos partes: la psicología experimental y la "psicología de los pueblos" (Völkerpsychologie). Esta última exploraba fenómenos psicológicos desde una perspectiva más cultural y social, y Wundt le dedicó diez volúmenes.

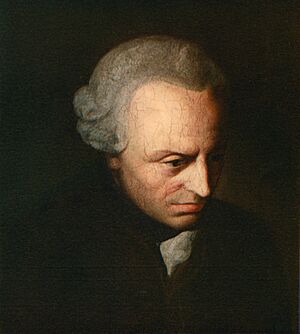

La presencia de la psicología en las universidades es mucho más antigua. En el siglo XVIII, en Alemania, la psicología comenzó a ser parte de los estudios universitarios. Pensadores como Christian Wolff e Immanuel Kant debatieron sobre sus límites y posibilidades. En 1860, la Universidad de Berna (Suiza) creó la primera cátedra universitaria que incluía explícitamente la psicología.

La palabra "psicología" fue usada por primera vez en latín por el poeta Marko Marulić a finales del siglo XV o principios del XVI. Algunos creen que el término viene de una traducción del libro De Anima de Aristóteles.

Ideas Previas a la Psicología Moderna

El estudio de los fenómenos psicológicos ha existido siempre que ha habido pensamiento racional. En la psicología moderna, hay dos enfoques principales: el estudio de la mente (su estructura, funciones, etc.) y el estudio de la conducta. El estudio objetivo de la conducta es más reciente, de los siglos XIX y XX.

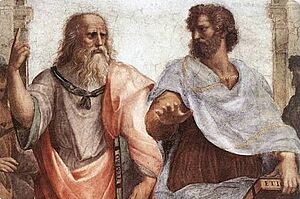

El concepto de "mente" que estudia la psicología es moderno. En la filosofía griega, había dos ideas principales sobre la interioridad humana:

- La idea de Platón: Consideraba que la esencia del ser humano es su espíritu, que está "encerrado" en el cuerpo.

- La idea de Aristóteles: Creía que el ser humano es una unidad de cuerpo y alma. El alma es el principio vital que da vida al cuerpo, y ambos son inseparables.

En Platón, muchas cosas que hoy llamamos psicológicas (como las emociones) no se consideraban parte del espíritu. En Aristóteles, sí se integraban en el estudio del ser humano como un todo.

En la filosofía medieval cristiana, la idea dualista de Platón (cuerpo y espíritu separados) fue influyente. Sin embargo, pensadores como Tomás de Aquino retomaron la idea de Aristóteles de que el alma es el principio vital del cuerpo, uniendo de nuevo la razón y el cuerpo.

El Concepto de Mente

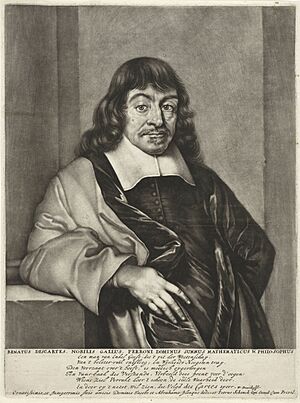

Aunque la visión de Aristóteles se parece a algunas ideas de la psicología moderna, chocó con el desarrollo de la física en el siglo XVII. En ese contexto, René Descartes (1596-1650) separó el "yo pensante" (la mente) de la materia (el cuerpo).

Descartes usó el término "mente" para referirse solo al principio por el cual pensamos, a diferencia de "alma" que se refería al principio vital. Así, el cuerpo pasó a ser visto como una máquina. Nació un nuevo concepto de "mente" individual, que piensa, imagina y percibe, y que se opone al cuerpo.

El problema que surgió fue cómo la mente puede conocer el mundo exterior si son tan diferentes. Descartes propuso que la mente solo conoce "ideas" (que son innatas, es decir, están en la mente desde el nacimiento). La conexión con la realidad exterior, según él, estaba garantizada por la "veracidad divina" y se daba en la glándula pineal.

De esta manera, Descartes dejó dos conceptos clave para la psicología moderna: "mente" y "sujeto". También planteó el problema de la relación entre el "yo" y el mundo, que muchas escuelas psicológicas intentarían resolver.

El Empirismo y la Experiencia

Si para Aristóteles el ser humano era parte de la realidad, con Descartes la realidad se volvió algo "externo" a la persona. La mente, según Descartes, conoce ideas, que son inmateriales, pero se supone que representan la realidad.

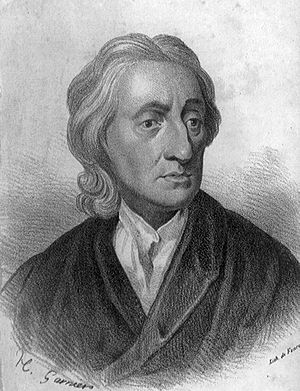

Esta solución no convenció a John Locke (1632-1704). Él aceptó que la mente solo conoce ideas, pero rechazó que fueran innatas. Propuso que las ideas se adquieren con la experiencia, empezando por la experiencia sensible, que es la que nos conecta con la realidad. Para Locke, la mente es como una "tabula rasa" (una pizarra en blanco) al nacer. Sus contenidos son el resultado de las combinaciones de las sensaciones que recibimos a través de los sentidos. Sin embargo, las capacidades de la mente (como la reflexión o la percepción) sí serían innatas.

La Psicología en Alemania

Las ideas de Locke llegaron a Francia. En Alemania, sin embargo, la perspectiva era diferente. Leibniz (1646-1716) no creía que las ideas tuvieran su origen en la experiencia sensible.

Mientras que Locke y David Hume contribuyeron a una psicología basada en la experiencia y la asociación, Leibniz sentó las bases de la psicología alemana, que veía la mente como algo activo y unitario.

En Alemania, la palabra "psicología" se hizo oficial en el ámbito académico. Hubo un gran esfuerzo por organizarla a través de la enseñanza universitaria y muchas publicaciones. Destaca Christian Wolff (1679-1754), quien dividió la psicología en dos partes: una racional (conocimiento de las cualidades de la mente) y otra empírica (conocimiento de la actividad de la mente a través de la observación). En su libro Psicología empírica (1732), propuso la necesidad de estudiar los fenómenos psíquicos con matemáticas, introduciendo el término "psicometría".

Primeros Pasos del Asociacionismo

Siguiendo a Locke, David Hume (Escocia, 1711-1776) explicó el conocimiento humano a partir de la experiencia de los sentidos. Él creía que las "impresiones" sensibles son los únicos contenidos reales de la mente, y que las ideas son el resultado de la "asociación" de esas impresiones. Esto llevó a una visión pasiva de la razón. Hume fue el primero en proponer leyes psicológicas (la ley de la semejanza y la ley de la contigüidad) para describir cómo se forman las ideas complejas.

El asociacionismo continuó con autores británicos como David Hartley y Thomas Brown. Este último intentó estudiar las conexiones mentales de forma empírica y propuso "leyes secundarias" que explicaban cómo la vida mental es más que una simple suma de sensaciones. Sus ideas influyeron en el desarrollo posterior del asociacionismo con Herbert Spencer, Alexander Bain y James Mill.

En Alemania, Herbart (1776-1841) organizó la doctrina del asociacionismo y creó una psicología racional basada en una "mecánica de la conciencia". Una de sus contribuciones más importantes fue en la psicofísica, al proponer la existencia de un "umbral mínimo" para los estímulos, la intensidad más baja que un estímulo debe tener para ser percibido. Sus ideas fueron la base de los estudios de Ernst Heinrich Weber (1795–1878), un médico alemán cuyas investigaciones sobre la sensación y el tacto lo convirtieron en uno de los fundadores de la psicología experimental.

Aunque la teoría asociacionista ha sido debatida, inspiró trabajos importantes de Pierre Janet, Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. También influyó en los primeros estudios sobre las respuestas condicionadas, la memoria de Hermann Ebbinghaus y el aprendizaje de Edward Thorndike, sirviendo de base para las teorías conductistas.

La Psicología como Ciencia Empírica

El empirismo se basaba en los sentidos para explicar el conocimiento humano, y Wolff propuso una psicología empírica. En este debate, Inmanuel Kant combinó las ideas de Wolff y Hume, separando la psicología de la metafísica. Kant propuso que el "Yo trascendental" (la sustancia psíquica) no puede ser estudiado directamente.

Así, solo los "fenómenos" psíquicos (lo que se manifiesta) pueden ser estudiados por una ciencia que, al igual que la física estudia los "fenómenos del sentido externo", se ocuparía de los "fenómenos del sentido interno".

En su obra Los primeros principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza (1786), Kant distinguió entre ciencias "históricas" (que describen la realidad) y ciencias "científicas" (que buscan explicaciones causales con leyes matemáticas). Como Kant creía que el método de la psicología era la introspección, negó que pudiera ser una ciencia "científica" en el mismo sentido que la física.

La Psicología de los Pueblos o Völkerpsychologie

El Romanticismo trajo una nueva forma de ver la "naturaleza humana". Se empezó a pensar que el mundo y la naturaleza eran una expresión del Geist (espíritu). Al mismo tiempo, se desarrolló una nueva filosofía de la naturaleza más orgánica, que llevó a la propuesta de Darwin (El origen de las especies, 1859). Las teorías psicológicas desde finales del siglo XIX no pudieron ignorar el evolucionismo.

Friedrich Hegel (1770-1831) llevó la idea del Geist al extremo, diciendo que la única realidad es el Espíritu Absoluto, que se identifica con el universo. Este Espíritu tiene un desarrollo histórico, y los eventos humanos son manifestaciones de este proceso. Esta visión influyó mucho en las ciencias humanas. Hegel también inspiró a Karl Marx, quien reemplazó el "Espíritu Absoluto" por la "materia", pero siguiendo una lógica histórica similar.

Para Hegel, la psicología debía estudiar el espíritu sin condiciones materiales, lo que lo alejaba de una psicología basada en la experiencia. Sin embargo, la idea de desarrollar una "psicología de los pueblos" para estudiar la "conciencia colectiva" se mantuvo en las ciencias humanas.

El proyecto de Wilhelm Wundt, que institucionalizó la psicología como ciencia experimental, se dividió en dos partes:

- El desarrollo de la Psicología Experimental para estudiar algunos fenómenos psicológicos (bases y procesos fisiológicos, y parte de los contenidos psicológicos) usando el método experimental.

- El desarrollo de la Völkerpsychologie o Psicología de los Pueblos, que estudiaría las formaciones psíquicas complejas (actividades y productos psíquicos) usando una metodología histórico-comparada.

La creación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig en 1879 fue un paso clave para la primera parte de este proyecto.

El Comienzo de la Psicología Experimental

Estudios Fisiológicos de la Percepción

Un aspecto importante de la psicología experimental fue el intento de medir las sensaciones. Esto se desarrolló en la psicofísica y la psicofisiología del siglo XIX. Los principales investigadores de este movimiento eran fisiólogos antes que psicólogos: Weber, Fechner y Helmholtz.

Ernst Heinrich Weber, fisiólogo, trabajó con los sentidos de la vista y el tacto, usando el concepto de umbral. Para estudiar estas experiencias científicamente, también tuvo que analizar las condiciones psicológicas necesarias. Gustav Theodor Fechner, físico, basó su trabajo en la teoría de Weber. Intentó unir y relacionar los fenómenos mentales (psico) y corporales (física). Describió la relatividad de los fenómenos sensoriales y concluyó que la acción de los estímulos no es absoluta, sino relativa. Sobre esta base, Wundt sistematizaría su psicología científica. Siguiendo esta línea, Hermann von Helmholtz organizó los conocimientos psicofisiológicos de las sensaciones auditivas y ópticas, basando su estudio en la sensación como la primera expresión del evento psíquico.

Hacia una Psicología de la Conciencia

Gracias al gran avance de las ciencias naturales y al surgimiento del método científico-experimental en la primera mitad del siglo XIX, se empezó a ver "lo psíquico" como un conjunto de fenómenos particulares (los contenidos de la conciencia) que podían ser observados y estudiados con métodos empíricos y experimentales. Así, las preguntas generales sobre la "naturaleza humana" dejaron de ser la prioridad para la nueva psicología.

Con el primer laboratorio de psicología experimental de Wilhelm Wundt, fundado en 1879 en la Universidad de Leipzig, la psicología comenzó oficialmente su camino científico-experimental. Sus raíces más cercanas están en la psicofisiología. De hecho, los primeros psicólogos experimentales eran fisiólogos.

En sus estudios sobre la sensación y la percepción, Wundt basó su análisis científico en tres principios experimentales:

- El principio de artificiosidad: Provocar el proceso a estudiar en condiciones controladas.

- El principio de verificabilidad de condiciones.

- El principio de repetibilidad: Cada resultado debe ser revisado repitiendo las investigaciones.

Así se introdujo el método experimental. Wundt veía lo psíquico y lo físico como dos formas diferentes de referirse a la misma realidad. Para él, todo fenómeno pertenece tanto a la psicología como a la física.

Para Wundt, el fenómeno psíquico es un proceso; los contenidos de la conciencia son fugaces y se suceden continuamente. Por lo tanto, era esencial un método experimental. Lo importante no era conocer el fenómeno en sí, sino "prever" su comportamiento, verificar hechos y comprobar leyes. Todos los contenidos de la conciencia están compuestos de unidades básicas: sensaciones y percepciones. Con esta limitación del campo de la conciencia, Wundt basó su psicología en el estudio casi exclusivo de la sensación y la percepción.

Estructuralismo, Funcionalismo y Pragmatismo

Introspección y la Estructura de la Mente

El estudio de los fenómenos físicos y fisiológicos relacionados con los hechos psíquicos pronto fue reemplazado por la aplicación de la introspección al método experimental.

Wundt había dicho que los fenómenos complejos de la mente eran un todo y no podían reducirse a la simple suma de sus partes.

Edward Titchener, discípulo de Wundt, rechazó la visión totalizadora de Wundt y se centró en el estudio de las sensaciones como base para reconstruir la estructura mental. Él asumía que los fenómenos complejos podían dividirse en sus "átomos" o elementos básicos.

El método adecuado para la psicología era, por tanto, un análisis y síntesis basados en la introspección. Esta se entendía como una técnica que permitía al sujeto experimental describir sensaciones simples mientras realizaba una tarea en condiciones controladas.

La Escuela de Wurzburgo

Oswald Külpe (1862-1915), discípulo de Wundt, propuso la introspección como método de investigación y demostró que era posible estudiar los procesos psíquicos superiores de forma empírica. Para él, la introspección era fundamental para la psicología, hasta el punto de ser su principal herramienta. Por ello, defendió que la introspección debía ser sistemática y controlada.

Él y sus discípulos, conocidos como la escuela de Wurzburgo (incluyendo a Narziss Kaspar Ach, August Wilhelm Messer, Karl Bühler, Karl Marbe), intentaron confirmar estos criterios. Su interés por la psicología del pensamiento y su deseo de dirigir la investigación psicológica hacia otras áreas de la conciencia, además de las sensaciones e imágenes, fueron muy importantes para la evolución posterior de la psicología.

El Funcionalismo

La psicología en Norteamérica, más práctica, se distanció de la europea. Sin dejar de usar la introspección, la aplicó a las funciones y propósitos de la mente, en lugar de a sus contenidos (como hacía el estructuralismo).

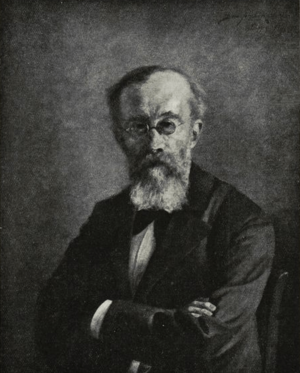

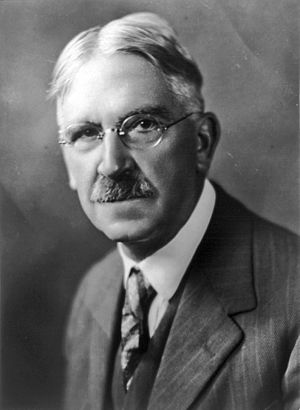

El funcionalismo es considerada la primera escuela psicológica norteamericana, con John Dewey como uno de sus principales representantes. Dewey criticó las ideas de Wundt y Titchener. El funcionalismo incorporó ideas de la teoría de la evolución de Darwin, los estudios de diferencias individuales de Galton y la psicología del acto de Franz Brentano.

Dentro del funcionalismo, también se encuentran los estudios pioneros de Hermann Ebbinghaus sobre la memoria. Ebbinghaus buscó establecer leyes cuantitativas del rendimiento de los sujetos y creó las curvas de aprendizaje para estudiar la memoria como una función del pensamiento, sin importar sus contenidos estructurales.

El funcionalismo, al buscar una psicología útil y práctica, estudió la vida mental, comenzando por la introspección de la actividad mental y llegando al estudio de la conducta observable. Esta línea de pensamiento llevaría al nacimiento del conductismo.

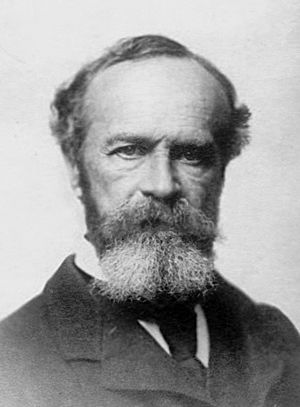

William James y el Pragmatismo

William James nació en Nueva York en 1842. Aunque estudió medicina, sus intereses filosóficos lo llevaron por otro camino. Él mismo dijo: "estudié medicina para ser fisiólogo, pero me desvié hacia la psicología y la filosofía por una especie de fatalidad. Nunca recibí ninguna instrucción filosófica; la primera conferencia sobre psicología que escuché fue la primera que di".

Conocido en el mundo anglosajón como "El padre de la psicología", James escribió el libro The Principles of Psychology (1890). En esta obra, presentó ideas sobre la mente humana que aún hoy son objeto de investigación. Intentó combinar las ideas de Darwin sobre la función adaptativa de la conducta y los avances en el estudio del sistema nervioso (como la Teoría Neuronal de Ramón y Cajal) para crear una psicología científica, similar a otras ciencias naturales.

Partiendo de ideas empiristas, James defendió que la psicología no debía buscar verdades absolutas, sino satisfacer necesidades. Se alineó con John Dewey, considerado el padre del pragmatismo.

James propuso una teoría psicofisiológica de las emociones, conocida como teoría de James-Lange. Esta teoría explica el comportamiento emocional como resultado de las respuestas fisiológicas que el sistema nervioso produce ante las experiencias y estímulos. Así, a partir de fenómenos como la tensión muscular o la aceleración del corazón, la mente crea las emociones. Es famosa su frase: "estamos tristes porque lloramos, y no al revés".

Psicología de las Diferencias Individuales

Dentro de la historia de la psicología, es importante mencionar la Psicología de las Diferencias Individuales. Esta rama de la psicología tiene un origen y desarrollo propios. Mientras que la psicología general busca lo que los seres humanos tienen en común en cuanto a conducta y pensamiento, la psicología de las diferencias individuales se enfoca en lo que nos hace únicos. Esta disciplina llevó al desarrollo de la psicometría y a conceptos como el de cociente intelectual.

El origen de la psicología de las diferencias individuales es debatido. Al principio, ligada a Francis Galton (primo de Darwin), buscaba medir la inteligencia con herramientas estadísticas para determinar su origen genético y la supuesta superioridad de ciertos grupos sociales. Esto llevó a políticas sociales muy discutidas. Galton fue uno de los primeros en defender la idea de la "herencia pura" regida por la selección.

Sin embargo, el desarrollo posterior de la psicología de las diferencias individuales se alejó de estas ideas iniciales, gracias a autores como Alfred Binet (padre de los tests psicológicos). Esto dio lugar a una disciplina útil con muchas aplicaciones en áreas clínicas, terapéuticas y educativas.

También hubo un acercamiento entre la psicología general y la psicología de las diferencias individuales. Las herramientas estadísticas creadas por Galton y sus discípulos (como Karl Pearson) se han usado ampliamente en la investigación y evaluación psicológica.

Aun así, ambas disciplinas mantienen su autonomía. Mientras la psicología general usa el método experimental (paradigma Estímulo-Respuesta), la psicología de las diferencias individuales usa principalmente el método correlacional, basado en el paradigma Organismo-Estímulo-Respuesta propuesto por Thurstone en 1923.

La psicología de las diferencias individuales se centra en dos áreas: las diferencias individuales en inteligencia y las diferencias individuales en personalidad.

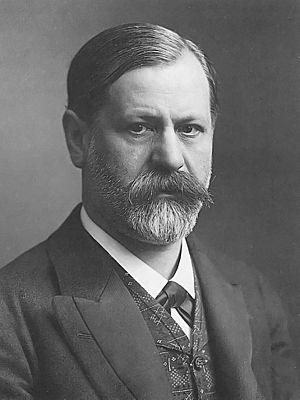

Terapia Psicoanalítica

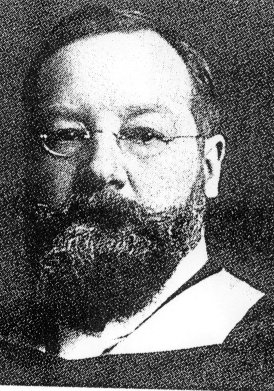

El psicoanálisis fue fundado por Sigmund Freud. Freud, médico, partió de la psicología fisiológica y usó técnicas como la hipnosis para tratar a sus pacientes. Al no obtener resultados satisfactorios, buscó el origen de los problemas mentales, pensando que entender su causa psicológica le ayudaría a encontrar tratamientos.

Freud fue alumno de Jean Martin Charcot, lo que le permitió conocer el uso de la hipnosis para tratar los síntomas de la histeria. Esto le hizo pensar que este problema tenía un origen psicológico y no solo orgánico.

Más tarde, con el fisiólogo Joseph Breuer, Freud aplicó el método catártico que Breuer había descubierto. Poco a poco, lo transformó hasta crear el método propio del psicoanálisis.

Después de años de experiencia clínica, Freud propuso que los problemas nerviosos eran causados por experiencias difíciles vividas en el pasado y olvidadas en el inconsciente por ser inaceptables. Freud desarrolló su teoría en torno al concepto de "energía vital" (que, según él, también se manifestaba en la niñez) y la idea de que esas experiencias difíciles eran eventos de la infancia temprana. Para explicar esto, usó términos de la mitología griega clásica. Con la "catarsis breueriana", intentaba revivir los procesos mentales de la situación donde se originaron los problemas, suponiendo que al traerlos a la conciencia, los síntomas desaparecerían. Más tarde, Freud dejó la hipnosis y la focalización en un problema específico.

Algunos consideran que el verdadero inicio del psicoanálisis fue en 1897, cuando Freud (tras la muerte de su padre) se aplicó a sí mismo los métodos que usaba con sus pacientes para analizar sus recuerdos de infancia. Entre 1895 y 1905, hubo mucha controversia entre sus colegas sobre sus ideas y técnicas, lo que lo llevó a un aislamiento. Durante este tiempo, profundizó y desarrolló su propia teoría.

En 1902, comenzó a reunirse con algunos médicos vieneses como Max Kahane, Rudolf Reitler, Alfred Adler y Wilhelm Stekel. Este grupo formó el núcleo de lo que se convertiría, en 1908, en la Asociación Psicoanalítica Vienesa. Dos años después, la asociación se expandió internacionalmente. Después de la Primera Guerra Mundial, el movimiento psicoanalítico creció y llegó a otros campos, como la antropología cultural. Una estrategia clave para su expansión fue la creación de clínicas gratuitas en varias ciudades (Berlín, Viena, Londres, Moscú, Budapest y Chicago), a veces con fondos públicos. El avance del fascismo en Europa en los años treinta llevó al cierre de muchas de estas clínicas y a la migración de la mayoría de los psicoanalistas europeos a América.

Con el tiempo, el psicoanálisis original evolucionó para integrar nuevos elementos y descubrimientos en psiquiatría y psicología. Esto dio lugar a diversas escuelas y enfoques. Entre sus seguidores más destacados están Erich Fromm, Erik Erikson, Carl Gustav Jung y Alfred Adler. Estos dos últimos se distanciaron de la idea de Freud sobre el origen de los problemas nerviosos, proponiendo teorías alternativas.

El psicoanálisis fue muy influyente en la forma de estudiar la mente y la terapia psicológica en la segunda mitad del siglo XX, primero en EE.UU. y luego en Europa. En América del Sur, sigue siendo relevante. Tuvo el mérito de llamar la atención sobre temas que no se habían estudiado. Sin embargo, investigaciones mostraron que las terapias psicodinámicas (como se conocen hoy las técnicas psicoanalíticas) tenían una eficacia similar a la ausencia de terapia. En algunos casos, como en el estudio del autismo, su influencia fue negativa y retrasó la investigación científica.

Psicología de la Gestalt

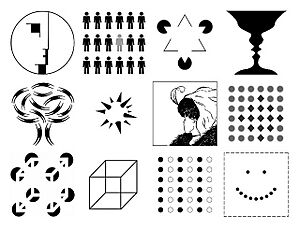

La psicología de la Gestalt (que significa "forma" o "configuración" en alemán) toma de Wundt la idea de que las experiencias psicológicas complejas son un todo. También comparte la crítica del funcionalismo al estructuralismo.

La base de la psicología de la forma es que el todo es más que la simple suma de sus partes. El cuerpo humano, desde una perspectiva no mecánica, es más que un conjunto de partes; es una unidad organizada que supera la simple suma de sus componentes.

La psicología de la forma tiene sus raíces en las observaciones de algunos discípulos de Franz Brentano, como Carl Stumpf, Anton Marty, Alexius Meinong y especialmente Christian von Ehrenfels. Su verdadero fundador es Max Wertheimer y sus representantes más importantes son Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin.

Los psicólogos de la Gestalt no niegan el valor de las experiencias psicofísicas, pero creen que la realidad psíquica va más allá.

También coinciden con el conductismo (que surgió al mismo tiempo que la Gestalt) en su crítica al uso excesivo de los métodos introspectivos. Sin embargo, acusan a los conductistas de haberse dejado llevar por el método pasivo de la asociación.

Von Ehrenfels se dio cuenta de que cualquier melodía es percibida como una forma que tiene un ritmo y una relación especial entre las notas, lo que constituye la esencia de la melodía. La Gestalt de la melodía no es solo una sucesión de notas, sino un fenómeno de totalidad. Los fenómenos psíquicos están estructurados de la misma manera. Una frase, por ejemplo, no es solo una suma de letras o palabras, sino que contiene un elemento adicional que se estructura en una forma. La publicación de Wertheimer sobre la percepción del movimiento aparente en 1912 fue la primera contribución de la escuela de la Gestalt. Pero fueron Köhler y Koffka quienes desarrollaron los conceptos fundamentales del gestaltismo.

La psicología de la forma comenzó estudiando la percepción, pero su objetivo era aplicar sus principios a otras dimensiones de la mente, como el pensamiento, la inteligencia, el aprendizaje y la memoria. Lo que empezó como un intento de aclarar un problema parcial de la percepción visual, terminó siendo una revisión de la psicología en su conjunto.

Cuando los psicólogos de la Gestalt emigraron a Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, encontraron que el conductismo dominaba la psicología. Sus proyectos de investigación no tuvieron mucho éxito en ese momento. Así, la psicología gestaltista fue más un proyecto de investigación que una realización completa.

Conductismo

La corriente funcionalista había empezado a estudiar las funciones de la mente en lugar de sus contenidos, porque creía que esto último no ayudaba mucho al desarrollo de una psicología útil. Pero el método introspectivo, a pesar de sus objetivos, presentaba serias dificultades para diseñar experimentos que dieran resultados objetivos y repetibles, algo necesario para la ciencia.

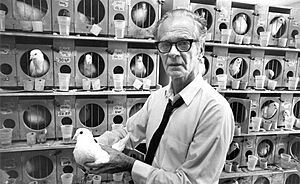

Por eso, Watson, en su manifiesto conductista (1913), propuso eliminar el método introspectivo y cualquier referencia a los contenidos mentales. Esto fue una revolución, ya que la psicología debía dejar de estudiar lo que hasta entonces había sido su objeto principal y limitarse a estudiar la conducta observable. Watson quiso ir más allá, defendiendo que todo fenómeno psíquico, incluido el lenguaje, podía explicarse a través de su relación con la conducta.

Aunque Watson apenas desarrolló experimentalmente su postura, abrió el camino para que otros lo hicieran.

La nueva propuesta se apoyó en dos paradigmas experimentales: las investigaciones de Pávlov (1927) sobre los reflejos condicionados, y el condicionamiento operante de Thorndike (1898), que estudia las conductas de ensayo y error.

Pero ante las limitaciones de una metodología que se centraba en el aprendizaje en animales, con dificultades para aplicar los resultados a los humanos, Tolman decidió introducir variables no observables (variables intervinientes) dentro del esquema Estímulo-Respuesta (E-R), siempre que pudieran definirse de forma operativa (abriendo así el camino a la futura psicología cognitiva).

Hull, por su parte, entre 1935 y 1952, ofreció una de las explicaciones más precisas del aprendizaje en términos de ecuaciones matemáticas, usando variables intervinientes que debían definirse a partir de mediciones empíricas.

El esfuerzo de Skinner por volver a las raíces con su conductismo radical (1938), que rechazaba cualquier tipo de entidad hipotética y proponía el análisis de la conducta solo con variables ambientales y conductuales, no impidió que muchos otros psicólogos conductistas avanzaran en la línea de dar a las variables intervinientes un carácter estructural que pudiera ser probado empíricamente y que ayudara a explicar la naturaleza de la mente.

De este modo, y con esta aspiración, nacería la psicología cognitiva, que no solo busca describir los procesos y funciones de la mente, sino que también intenta describir su estructura.

Piaget y el Constructivismo

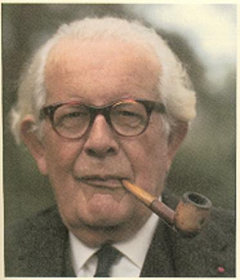

En la década de 1920, Jean Piaget comenzó sus trabajos, interesado en entender el origen y desarrollo del conocimiento en los seres humanos.

Piaget, al igual que los psicólogos de la Gestalt, consideraba que el conocimiento es un todo. Sin embargo, pensaba que la explicación del asociacionismo era muy limitada, al ver la mente como un simple receptor pasivo de asociaciones.

Frente a las ideas de la época que dividían entre posturas innatistas (el conocimiento es innato y solo se desarrolla) y empiristas (la mente es una pizarra en blanco al nacer), Piaget retomó la postura de Kant. Según Kant, el sujeto organiza el conocimiento integrando la experiencia en categorías mentales. Pero Piaget fue más allá, intentando explicar cómo se forman estas categorías, sin aceptar que fueran innatas.

Su planteamiento también se basó en el evolucionismo darwiniano, que combinó con el principio ortogenético de Heinz Werner. Werner, al estudiar embriones, concluyó que el desarrollo del individuo sigue el patrón de desarrollo de la especie, pasando de un estado global a uno final con órganos diferenciados y especializados.

Piaget aplicó esto al desarrollo del conocimiento, basándose en la observación detallada de sus tres hijos. Estableció una serie de etapas en el desarrollo cognitivo del niño, donde cada etapa integra y consolida los logros de la anterior, sirviendo de base para nuevos avances. Las edades pueden variar, pero el orden de las etapas se mantiene.

También estableció que el objetivo del desarrollo del conocimiento es la adaptación del organismo al ambiente. Esta adaptación es dinámica y activa, y se da a través de dos procesos complementarios:

- Asimilación: El sujeto transforma la realidad para incorporarla a sus esquemas mentales ya existentes.

- Acomodación: El sujeto modifica sus propios esquemas para integrar nuevos conocimientos.

De esta manera, cada persona construye activamente el conocimiento del mundo, de forma muy diferente a la simple asociación pasiva de sensaciones que proponía el asociacionismo. Esta construcción no es arbitraria, sino que ocurre en interacción continua con el ambiente.

Al principio, los procesos de asimilación y acomodación no están diferenciados. El niño nace con reflejos innatos que, al ser asimilados por la mente, dan lugar a procesos de acomodación. Así, el ejercicio de los reflejos lleva a las primeras reacciones aprendidas, que generan esquemas y coordinaciones. A través de la experiencia activa, esto desemboca en representaciones simbólicas alrededor de los 18-24 meses, siendo la base de la inteligencia posterior.

La influencia de Piaget en la psicología del conocimiento y del desarrollo (y, por tanto, en la psicología infantil, la pedagogía y la psicopedagogía) es innegable. Ha llevado al desarrollo de herramientas de evaluación válidas. Aunque ha recibido críticas (especialmente sobre la edad en que surgen ciertas capacidades), en el siglo XXI no se ha logrado una teoría que integre y explique tantos elementos como la suya.

Vygotski y la Psicología Histórico-Cultural

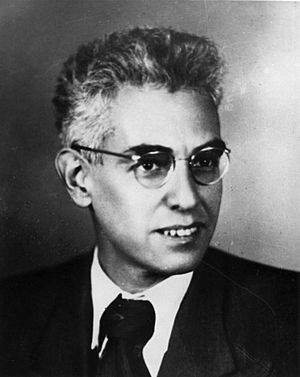

Al igual que Piaget, el psicólogo ruso Lev Vygotsky se dedicó principalmente a la psicología del desarrollo, comenzando sus trabajos en los años 20 del siglo XX. A pesar de su temprana muerte en 1934, escribió más de 180 trabajos. Sin embargo, sus aportes no fueron reconocidos en el mundo occidental hasta los años 60, con conceptos fundamentales como la zona de desarrollo próximo.

La idea principal de su obra es que el desarrollo humano solo puede explicarse a través de la interacción social. A diferencia de Piaget, Vygotski señaló que el desarrollo cognitivo está mediado por la dimensión social desde la primera infancia. Consiste en la interiorización de los "instrumentos culturales" (como el lenguaje) que pertenecen al grupo humano en el que nacemos. El desarrollo individual no puede entenderse sin referencia al entorno social en el que el niño se desenvuelve.

La influencia de Vygotski ha sido enorme en campos relacionados con el desarrollo psicológico (lenguaje, inteligencia) y la educación. Su perspectiva también influyó en los inicios de la neuropsicología, ya que fue el supervisor de Luria. El propio Piaget dialogó con Vygotski de forma póstuma en 1963, tras la publicación de la edición americana de su obra Pensamiento y lenguaje. Piaget modificó algunas de sus propias ideas, por ejemplo, al analizar el lenguaje egocéntrico del niño, Vygotski concluyó que no era asocial (como defendía Piaget), sino una aplicación de instrucciones verbales similares a las de contextos sociales.

A pesar de su influencia, los trabajos de Vygotski aún tienen mucho que aportar a la psicología. Aunque surgieron en la época de los modelos computacionales de la mente, estos y la psicología posterior no han logrado integrar completamente sus ideas en una visión unificada, y hoy en día sus tesis siguen ganando relevancia.

Psicología Cognitiva

Psicología Cognitiva Clásica

Durante los años 50 del siglo XX, se hizo evidente que las ideas conductistas eran insuficientes para construir una psicología del pensamiento humano que tuviera aplicaciones prácticas. La psicología necesitaba volver a explicar los procesos mentales, pero con modelos científicos que permitieran estudiarlos de forma objetiva y experimental, y aplicar los resultados a más áreas.

La psicología cognitiva se construyó sobre tres pilares:

- La máquina de estados finitos de Alan Turing (1936) y su desarrollo posterior por Neumann (1956).

- La teoría del procesamiento de la información sobre un sistema binario (Shanon, 1948), que entiende la información como la reducción de la incertidumbre.

- El concepto de cibernética desarrollado por Norbert Wiener en su libro La cibernética o el control y la comunicación en el animal y la máquina (1948), que propone la teoría de los sistemas de control por retroalimentación.

En 1960, Miller, Galante y Pribram establecieron una analogía entre el ordenador y la mente humana, y entre los procesos computacionales y los cognitivos.

Así, a partir de los años 60 del siglo XX, la psicología adoptó el método analógico y usó estos modelos como metáforas para desarrollar modelos mentalistas que pudieran traducirse en términos mecánicos y ser probados empíricamente, superando las limitaciones del conductismo.

Además, después de las dos grandes guerras europeas, tanto el ámbito militar como el civil y clínico exigían resultados prácticos de la investigación. Por ejemplo, se necesitaba entender cómo los pilotos mantenían la atención. Las investigaciones de la psicología cognitiva pronto empezaron a dar resultados en este sentido.

Si la Primera Guerra Mundial había impulsado el desarrollo de los tests mentales, después de la Segunda Guerra Mundial creció el interés de los psicólogos por la "ingeniería humana".

La psicología cognitiva presentó modelos estructurales que también incluían procesos para explicar resultados experimentales (como la estructura de la memoria de trabajo). Estos modelos se revisaban según los datos obtenidos. Además, defendía principalmente el comportamiento secuencial de los procesos cognitivos.

Conexionismo

Más tarde, algunas diferencias con los datos llevaron a pensar en la posibilidad de un procesamiento paralelo basado en cálculos de probabilidad. Esta idea, junto con el deseo de muchos psicólogos de un lenguaje menos formal y más cercano a la descripción de la mente humana, y la búsqueda de unir la psicología con los avances neurológicos (especialmente el modelo de redes neuronales de Ramón y Cajal), dio lugar al conexionismo. En este enfoque, la metáfora del ordenador se reemplaza por la metáfora del cerebro.

Aunque el estudio de la relación entre mente y cerebro es antiguo, con trabajos destacados de Luria, parece que el conexionismo le dio un lugar propio dentro de la psicología.

Especialmente importantes para el estudio de la memoria y el aprendizaje fueron los aportes de Donald Hebb. Basándose en las ideas de Ramón y Cajal, Hebb desarrolló la teoría de la asamblea neuronal. Según esta teoría, las neuronas interconectadas que se activan al mismo tiempo ante un estímulo forman una asamblea neuronal, una red neuronal implicada en una respuesta específica. Hebb postuló en 1949 que las conexiones neuronales se modifican con la experiencia, no solo las sinapsis existentes, sino también la creación de nuevas estructuras que serían la base del aprendizaje y la memoria a largo plazo. En su momento, Hebb no tenía las técnicas para probar sus ideas, y hubo que esperar hasta los años 70 para obtener pruebas empíricas. Así, sentó las bases del concepto de plasticidad neuronal.

Todos estos avances motivaron un acercamiento entre la psicología cognitiva y la neurología, lo que llevó al desarrollo del conexionismo a partir de los años 80.

Asimismo, los estudios en pacientes con problemas neurológicos, junto con el desarrollo de técnicas de imagen cerebral no invasivas, abrieron el camino a lo que muchos pedían desde hacía tiempo: la neuropsicología, resultado de la unión entre los métodos de la psicología cognitiva y la neurología.

Psicología Evolucionista

La Psicología evolucionista surge como una combinación de la psicología cognitiva moderna y la idea de la adaptación biológica. Sus ideas principales son:

- Los procesos mentales humanos (que están detrás de las conductas) se entienden como algoritmos adaptativos y son independientes entre sí. Esta independencia se basa en la idea de que cada proceso mental tiene su propio circuito neuronal. Esto se conoce como Teoría modular de la mente: cada circuito neuronal es un "módulo", independiente de los demás y específico para cada actividad (cálculo, comprensión del lenguaje, etc.).

- Cada módulo se ha formado a lo largo de la evolución de la especie (filogenéticamente) como "adaptaciones" en respuesta a la selección natural. Los organismos, incluida la especie humana, ejecutan adaptaciones, de forma similar a como un ordenador ejecuta un programa. Las adaptaciones son los rasgos resultantes de los procesos de selección natural.

La Teoría modular de la mente no es lo mismo que el localizacionismo (que asigna una zona específica del cerebro a cada función), ya que los módulos, como circuitos neuronales, pueden estar en diferentes partes del cerebro. Datos de personas con problemas neurológicos apoyan la teoría modular (al menos en parte), cuando ciertas capacidades se mantienen intactas mientras otras se ven afectadas. Sin embargo, esta teoría no está totalmente establecida, ya que sabemos que algunas funciones mentales necesitan más de un circuito neuronal.

A veces, encontramos conductas en una especie que, aparentemente, no tienen valor adaptativo. Un ejemplo son las fobias. Esto no es un problema para la psicología evolucionista, que postula (a través del concepto de Ambiente de Adaptación Evolutiva) que estas conductas fueron adaptativas en un momento evolutivo anterior y en un ecosistema específico. Pero, al cambiar el ecosistema más rápido que la evolución de los módulos, esas conductas se han mantenido aunque ya no sean adaptativas en el nuevo entorno.

El concepto de Ambiente de Adaptación Evolutiva es útil en la psicología evolucionista, pero también genera debate. La evolución humana puede ser más rápida de lo que pensamos. Un ejemplo claro es la aparición de la variante genética que permite digerir la lactosa en adultos en poblaciones europeas y africanas. El valor adaptativo de esta variante solo puede explicarse por la aparición de la ganadería hace unos 7.000 años.

Psicología Humanista

Paralelamente al desarrollo de la psicología cognitiva, en las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX, surgió en Estados Unidos un movimiento que reaccionó contra el psicoanálisis y el conductismo más tradicionales que dominaban la práctica psicoterapéutica. Su texto fundacional fue el manifiesto Bugental.

Frente a la idea de que la conducta humana está determinada (defendida por el psicoanálisis y el conductismo), la psicología humanista enfatiza el valor de la libertad humana. Y ante la visión del paciente como un simple objeto de estudio o terapia, con el consiguiente distanciamiento del terapeuta, la psicología humanista busca comprender a la persona a través de estudios integrales del ser humano.

Maslow, uno de los principales referentes de la psicología humanista, defendía que al ser humano solo se le puede conocer en su humanidad a través de la humanidad de quien lo estudia. Una persona que se siente respetada y valorada durante un estudio o terapia, actúa con más naturalidad que una que se siente manipulada.

La Psicología humanista se basó en ideas profundas sobre el ser humano de la filosofía (con antecedentes desde Sócrates hasta la fenomenología y la filosofía de la existencia y el existencialismo), con raíces en Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Merleau-Ponty y Sartre.

Su influencia se notó sobre todo en la práctica psicoterapéutica y en los libros de divulgación y autoayuda. Algunas de sus contribuciones, como la famosa pirámide de Maslow, han servido para ilustrar las necesidades del ser humano y como marco teórico para futuras investigaciones.

Terapias Cognitivo-Conductuales

Sin duda, la psicología, desde su inicio, ha tenido en el ámbito clínico o terapéutico una de sus principales aplicaciones prácticas.

Aunque la terapia y la investigación no siempre han ido de la mano, su unión es cada vez mayor. De hecho, la aplicación de terapias en el ámbito clínico está cada vez más condicionada por su eficacia probada a través de estudios empíricos.

Independientemente de la teoría que las sustenta, hay terapias que han demostrado su eficacia clínica para diferentes problemas psicológicos, y por lo tanto se usan como tratamientos preferidos. No importa tanto el enfoque subyacente como la eficacia demostrada.

En este contexto, se han desarrollado muchas técnicas que combinan lo conductual con lo cognitivo (poniendo más énfasis en un aspecto u otro, según el caso). Han demostrado su eficacia en problemas como la enuresis, el TDAH o el autismo, por mencionar solo algunos ejemplos.

Las terapias cognitivo-conductuales son enfoques de la terapia cognitiva que se centran en la conexión entre el pensamiento y la conducta. Recogen aportes de diferentes corrientes de la psicología científica, siendo más que una simple fusión, como aplicación clínica, de la psicología cognitiva y la psicología conductista. Suelen combinar técnicas de reestructuración cognitiva, entrenamiento en relajación y otras estrategias de afrontamiento y de exposición.

Neuropsicología

La neuropsicología es una disciplina que une los aportes de la psicología y la neurología. Su objetivo es establecer la relación entre los procesos psicológicos y las estructuras y procesos neuronales, desarrollando modelos que expliquen cómo funciona la mente humana de forma normal.

Existen diferentes enfoques dentro de la neuropsicología: la neuropsicología clínica, la cognitiva y la experimental.

Antecedentes

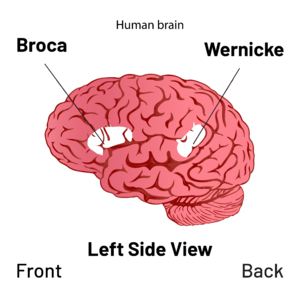

En 1802, Franz Joseph Gall (un anatomista y fisiólogo alemán) propuso localizar las funciones mentales en zonas específicas del cerebro. Con este fin, fundó la frenología, que incluso pretendía predecir los rasgos humanos por la forma de la cabeza. La frenología no tuvo mucho éxito entre los especialistas porque no se basaba en pruebas empíricas. Sin embargo, su intento de relacionar funciones mentales con zonas cerebrales sí fue influyente (entre otras cosas, afirmó que la corteza cerebral no es solo tejido vascular, una idea novedosa para la época, y diferenció entre la materia blanca y la materia gris).

El fisiólogo francés Marie Jean Pierre Flourens criticó mucho las ideas de la frenología. Creía que era imposible localizar las funciones cerebrales con precisión, ya que para él las diferentes estructuras cerebrales interactuaban entre sí creando sistemas funcionales.

Pero en 1864, el médico y antropólogo francés Paul Broca (1824-1880) afirmó haber descubierto la localización del centro del lenguaje en el cerebro, conocida después como Área de Broca. Diez años más tarde, el médico alemán Carl Wernicke describió un problema de lenguaje que lleva su nombre y que es parcialmente opuesto al descrito por Broca.

El médico inglés John Hughlings Jackson criticó los aportes de Broca y Wernicke, negando la posibilidad de encontrar localizaciones neurológicas específicas para el lenguaje, por considerarlo una capacidad muy compleja.

Este debate entre la localización de funciones y el funcionalismo ha continuado hasta hoy. Lo importante es señalar los esfuerzos por relacionar la mente, objeto de estudio de la psicología, con las estructuras cerebrales estudiadas por la neurología.

Estudio de Pacientes con Problemas Neurológicos

Un paciente con problemas neurológicos es una persona que presenta síntomas que afectan una o más funciones psicológicas debido a una lesión cerebral, generalmente causada por un accidente.

Las dos grandes guerras europeas produjeron un número considerable de pacientes con problemas neurológicos, principalmente por fracturas de cráneo o heridas de bala, a quienes había que atender. Así, durante la mayor parte del siglo XX, el estudio de estos pacientes fue la única forma de investigar la relación entre las estructuras cerebrales y las funciones psicológicas en humanos. También se usaron técnicas de lesión en animales en el laboratorio, pero estos estudios tenían el problema de su aplicación a los humanos.

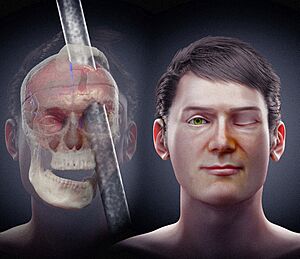

Un caso especial es el de Phineas Gage, un obrero estadounidense que en 1848 sufrió un accidente que le causó daños graves en el lóbulo frontal. Esto provocó cambios importantes en su personalidad y temperamento. Este caso se consideró una prueba de que los lóbulos frontales son responsables de procesos relacionados con las emociones, la personalidad y las funciones ejecutivas en general.

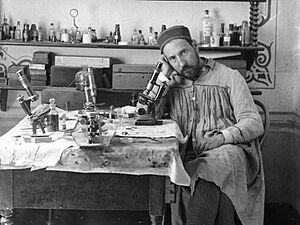

Luria, Padre de la Neuropsicología

En este contexto, el ruso Alexander Romanovich Luria (cuyo supervisor había sido Lev Vygotski) perfeccionó diversas técnicas para estudiar el comportamiento de personas con lesiones del sistema nervioso. Luria había estudiado medicina y psicología, lo que le permitió combinar los conocimientos de ambas disciplinas.

Dos de sus obras más importantes, Afasia traumática (1947) y Las funciones corticales superiores del hombre (1962), se basaron en sus investigaciones con pacientes con problemas neurológicos de la Segunda Guerra Mundial.

Luria diseñó una serie de pruebas psicológicas para identificar las afecciones en procesos psicológicos como la atención, la memoria, el lenguaje, las praxias, las gnosias, el cálculo y las funciones ejecutivas (término que él acuñó), entre otras. La aplicación de estas pruebas podía dar al neurólogo una idea clara de la ubicación y extensión de una lesión, y al psicólogo información detallada de las dificultades cognitivas del paciente.

Lamentablemente, la separación entre Rusia y Occidente durante la guerra fría dificultó que sus ideas llegaran al mundo occidental.

Técnicas de Neuroimagen

Aunque el estudio de pacientes con problemas neurológicos fue una fuente importante de datos para entender la relación entre las funciones mentales y el cerebro, no permitía un estudio sistemático.

Esto fue posible gracias al desarrollo de las técnicas de neuroimagen, que permiten estudiar cerebros sanos de forma no invasiva. En neuropsicología, la resonancia magnética funcional es especialmente útil, ya que permite tomar imágenes del cerebro mientras la persona realiza tareas diseñadas por el investigador.

A principios de los años 70, Cormack y Hounsfield introdujeron la tomografía axial computarizada (TAC), lo que permitió obtener imágenes anatómicas cada vez más detalladas del cerebro para diagnóstico e investigación.

Una década después, a principios de los 80, se desarrollaron otras tres técnicas de neuroimagen: la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT); la tomografía por emisión de positrones (TEP); y la resonancia magnética (RM). Durante esa década, hubo una explosión de mejoras técnicas y aplicaciones de diagnóstico de RM.

Los científicos pronto se dieron cuenta de que los grandes cambios en el flujo sanguíneo medidos por TEP también podían ser captados por el tipo correcto de imágenes de RM, lo que llevó a la resonancia magnética funcional (IRMf). A partir de los años 90, la IRMf dominó el campo del mapeo cerebral debido a su baja invasividad, la ausencia de exposición a la radiación y su disponibilidad.

Actualmente, la neuropsicología se ha extendido tanto que en los planes de estudio universitarios es común encontrar referencias o secciones dedicadas a ella en los manuales sobre procesos psicológicos, es decir, a especificar la relación de dichos procesos con sus bases neuronales.

Psicología Positiva

La psicología positiva es uno de los desarrollos más recientes de la psicología. Se enmarca en el contexto de la psicoterapia, a la que busca dar un nuevo enfoque, investigando los aspectos saludables del ser humano, y no solo los problemas.

El impulso para la creación de la Psicología positiva lo dio Martin Seligman, conocido por sus investigaciones sobre la indefension aprendida. A finales de los años 90, propuso la creación de la Psicología positiva como una corriente específica dentro de la Psicología, contando con el apoyo de investigadores destacados como Mihály Csíkszentmihályi.

Tendencias Actuales y Futuras

En la línea de la psicología positiva, otras ramas de la psicología, incluyendo el estudio de los problemas mentales, empiezan a ver que el estudio fragmentado de la mente humana, supuestamente regida por procesos lineales, es un obstáculo para el avance de la investigación y, más aún, para el diagnóstico y la ayuda en los problemas mentales. La perspectiva biológica y fisiológica nos puede decir mucho sobre el funcionamiento del cerebro en los procesos mentales y la conducta; la perspectiva conductista ayuda a entender cómo se aprenden los comportamientos; el cognitivismo, junto con la teoría de sistemas dinámicos complejos, genera modelos que ayudan a comprender los procesos psicológicos. Pero, cada vez más, se hace presente la perspectiva fenomenológica y contextual que considera a la persona en función de su historia y su entorno cultural. Como dicen Rodríguez-Testal y otros al estudiar la esquizofrenia, "este modelo se centra en la persona, en la relación interpersonal, en el entendimiento de las experiencias en el contexto biográfico, en la recuperación del sentido del yo y en devolver a la persona al horizonte de la vida".

En cuanto a la investigación sobre los problemas mentales, tanto el enfoque categorial (que ve los síndromes como entidades separadas) como el dimensional (que busca las causas y procesos subyacentes, más allá de las categorías), se abre paso una visión más práctica que integra los aspectos positivos de ambos enfoques, conocida como paradigma transdiagnóstico. También es importante mencionar un enfoque biopsicosocial, que combina los aspectos aportados por la neurobiología, el temperamento, la personalidad, la familia y el marco sociocultural.

Véase también

En inglés: History of psychology Facts for Kids

En inglés: History of psychology Facts for Kids