Reinado de Carlos IV de España para niños

El reinado de Carlos IV de España (1788-1808) fue un periodo muy importante en la historia de España. Estuvo marcado por los grandes cambios que ocurrieron en Francia, especialmente después de la Revolución Francesa en 1789 y cuando Napoleón Bonaparte tomó el poder en 1799.

Al principio, la corte española, liderada por el conde de Floridablanca, reaccionó con miedo a la Revolución Francesa. Esto llevó a una guerra contra la nueva República Francesa, conocida como la Guerra de la Convención (1793-1795), que fue difícil para España.

En 1796, Carlos IV y su principal ministro, Manuel Godoy, cambiaron de estrategia y se aliaron con Francia. Esto provocó una guerra contra Gran Bretaña (1796-1802), que también fue complicada para España y causó una grave crisis económica.

Después de un breve periodo de paz en 1802, España volvió a la guerra con Gran Bretaña. En 1805, la flota franco-española fue derrotada en la batalla de Trafalgar. Este desastre naval debilitó mucho a la monarquía de Carlos IV.

La situación empeoró con la conspiración de El Escorial en 1807 y el motín de Aranjuez en 1808. En este último, Godoy perdió su poder y Carlos IV fue obligado a dejar el trono en favor de su hijo, Fernando VII. Sin embargo, poco después, tanto Carlos IV como Fernando VII cedieron sus derechos al trono a Napoleón Bonaparte en las abdicaciones de Bayona. Napoleón, a su vez, entregó la corona a su hermano José I Bonaparte.

La mayoría de los españoles, llamados «patriotas», no aceptaron estas abdicaciones y siguieron considerando a Fernando VII como su rey. Esto dio inicio a la Guerra de la Independencia Española. Sin embargo, una minoría, conocida como los «afrancesados», apoyó al nuevo rey José I. Por esta razón, el conflicto también se considera la primera guerra civil de la Historia contemporánea de España.

Durante el reinado de Carlos IV, a pesar de que el rey no era muy popular, la monarquía se hizo más fuerte como símbolo político. Los ciudadanos se sentían cada vez más identificados con ella. A esto se le llamó «patriotismo monárquico», que era diferente al «patriotismo» de la Revolución Francesa, basado en la idea de que el poder reside en el pueblo. Esto llevó a un aumento del poder del rey, apoyado por las circunstancias especiales de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Contenido

- El impacto de la Revolución Francesa (1789-1792)

- El ascenso de Godoy y la Guerra de la Convención (1793-1795)

- La alianza con la Francia revolucionaria y la primera guerra contra Gran Bretaña (1796-1802)

- La segunda guerra contra Gran Bretaña: el desastre de Trafalgar y sus consecuencias (1803-1807)

- La descomposición de la Monarquía y la ocupación francesa (1807-1808)

- Cédulas Reales

- Galería de imágenes

- Véase también

El impacto de la Revolución Francesa (1789-1792)

El «pánico de Floridablanca»

Cuando la Revolución Francesa estalló en julio de 1789, el conde de Floridablanca, que era el principal ministro de Carlos IV, tomó medidas urgentes. Tenía miedo de que algo similar ocurriera en España. En ese momento, la monarquía no tenía un sistema de seguridad fuerte para controlar posibles revueltas.

Floridablanca actuó rápidamente para evitar el "contagio" de las ideas revolucionarias. Prohibió que se supiera lo que pasaba en Francia y puso obstáculos a la difusión de las "ideas peligrosas". Por ejemplo, ordenó "formar un cordón de tropas en toda la frontera de mar a mar como se hace cuando hay peste para que no se nos comunique el contagio". También cerró rápidamente las Cortes de Madrid de 1789, que estaban reunidas para jurar al heredero al trono, debido a los eventos en Francia, como el asalto al palacio de Versalles y el traslado de Luis XVI a París.

Además, Floridablanca suspendió todos los periódicos, excepto los oficiales, y les prohibió mencionar los sucesos franceses. Reforzó el control de la Inquisición para que persiguiera a quienes defendieran ideas revolucionarias. Creó una Comisión Reservada en 1791 para espiar a personas influyentes. También hizo un censo de extranjeros para controlar sus movimientos, especialmente los franceses, y solo permitía la estancia a quienes juraran fidelidad a la religión católica y al rey.

Los eventos en Francia también afectaron al Imperio en América. España ya no podía contar con la ayuda de la monarquía francesa, con la que tenía "pactos de familia" (porque los Borbones reinaban en ambos países). Esto se vio en la disputa con Gran Bretaña por el territorio de Nutca, en la actual Columbia británica de Canadá. España tuvo que renunciar a esos territorios en las Convenciones de Nutca. También afectó la política en el Mediterráneo, ya que las plazas de Orán y Mazalquivir en el norte de África fueron abandonadas para centrarse en lo que ocurría en Francia.

La detención de Luis XVI en Varennes en junio de 1791, tras su intento de fuga, llevó a Floridablanca a intentar defender al rey francés. Envió una nota diplomática a la Asamblea Nacional francesa pidiendo respeto por la "dignidad sagrada" de Luis XVI. Esto fue visto como una intromisión y empeoró las relaciones. Floridablanca se negó a aceptar la Constitución francesa de 1791 y el juramento que Luis XVI hizo de ella.

En un informe de 1792, Floridablanca resumió lo que había pasado en Francia: el rey había sido reducido a un "simple ciudadano", la nobleza y las distinciones de honor habían sido destruidas, y se había proclamado que "todos los hombres son iguales". Concluyó diciendo: "En Francia se acabó todo".

La caída de Floridablanca y el ascenso y caída de Aranda (febrero/noviembre de 1792)

El 28 de febrero de 1792, Carlos IV destituyó a Floridablanca y nombró en su lugar al conde de Aranda. Aranda era partidario de una política más flexible con la nueva monarquía constitucional francesa. El embajador francés, Jean-François de Bourgoing, convenció al rey de que cesara a Floridablanca, amenazando con romper relaciones si se mantenía la política intransigente. La nobleza, liderada por Aranda, también influyó en la caída de Floridablanca, quien era de origen más humilde.

En Francia, el nombramiento de Aranda fue bien recibido. Aranda desmanteló el sistema administrativo de Floridablanca y restableció el Consejo de Estado, convirtiéndose en una especie de "primer ministro". Floridablanca fue desterrado y luego encarcelado, acusado de abuso de autoridad y corrupción, hasta que fue liberado por Manuel Godoy en 1794.

Aranda intentó acercarse a Francia para influir en la situación del rey francés y obtener apoyo contra Gran Bretaña. Sin embargo, la Revolución Francesa se radicalizó: en agosto de 1792, Luis XVI fue destituido y encarcelado, y al mes siguiente se proclamó la República. Aranda retiró al embajador en París y el Consejo de Estado acordó preparar una intervención armada contra Francia. Pero el ejército español no estaba preparado.

Aranda esperaba que los ejércitos prusiano y austriaco invadieran Francia por el norte y no fuera necesaria la intervención española. Pero cuando estos fueron derrotados en la batalla de Valmy en septiembre de 1792, la estrategia de Aranda fracasó. Optó por la neutralidad, pero Carlos IV, que quería intervenir, lo destituyó en noviembre. Aranda fue reemplazado por Manuel Godoy, un joven oficial de la Guardia de Corps que se había ganado la confianza de los reyes por su lealtad.

El ascenso de Godoy y la Guerra de la Convención (1793-1795)

El ascenso de Manuel Godoy

Todavía se debate por qué Manuel Godoy, un joven de la pequeña nobleza sin experiencia de gobierno, fue nombrado primer Secretario de Estado y del Despacho. Algunos historiadores, como Emilio La Parra, explican que el rey Carlos IV necesitaba a alguien leal y manejable para afrontar la crisis política de 1792, especialmente para intentar salvar a Luis XVI. Godoy, al deber su ascenso y riquezas solo a los reyes, era la persona ideal.

Otros historiadores, como Enrique Giménez, señalan que la juventud de Godoy no era extraña en Europa en esa época (William Pitt fue primer ministro a los veinticuatro años, Godoy a los veinticinco). Además, Godoy era "independiente" porque no pertenecía a los grupos que habían luchado por el poder en reinados anteriores. Pedro Rújula añade que Godoy era "un hombre del rey, un instrumento del poder real", y su objetivo fue fortalecer la posición de la monarquía.

El objetivo principal que los reyes le encargaron a Godoy fue salvar la vida de Luis XVI, el rey de Francia y jefe de la Casa de Borbón. Godoy usó todos los medios a su alcance, pero no tuvo éxito. Luis XVI fue declarado culpable y ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793.

Como resultado de esto, las principales potencias europeas, incluyendo España y Gran Bretaña, declararon la guerra a la República Francesa. El conde de Aranda, que aún era miembro del Consejo de Estado, desaconsejó la guerra, argumentando que el ejército español no estaba preparado.

Un año después, en marzo de 1794, hubo un fuerte enfrentamiento entre Aranda y Godoy en el Consejo de Estado. Aranda se opuso a continuar la guerra, diciendo que España estaba "exhausta de hombres y dinero". Godoy respondió que el ejército estaba en buen estado y acusó a Aranda de estar "contagiado de las máximas de la Revolución francesa". Carlos IV apoyó a Godoy, y Aranda fue desterrado a Jaén y luego confinado en la Alhambra de Granada.

La campaña patriótica reaccionaria para apoyar la guerra

Para conseguir el apoyo del pueblo para la Guerra de la Convención, Manuel Godoy lanzó una campaña "patriótica" muy intensa. El clero, que en su mayoría estaba en contra de las ideas de la Ilustración, participó con entusiasmo. Convirtieron la guerra en una "cruzada" para defender la Religión y la Monarquía contra el "impío francés" y la "perversa Francia", identificando la Ilustración con la Revolución.

Se decía que todo lo más querido por los hombres estaba en peligro: la Religión, el Rey, la Patria, las Familias y los bienes. Se animaba al pueblo a defender su religión y a su rey, "imagen de Dios sobre la tierra", y a perder "mil veces su fortuna y su vida antes de consentir en la menor desobediencia".

Esta campaña se basó en la idea de que la Revolución era el resultado de una "conspiración universal" de "tres sectas" (la filosófica, la jansenista y la masónica) que atacaban el catolicismo y el buen gobierno. Esta teoría fue difundida por el abate francés Augustin Barruel y en España por fray Diego José de Cádiz, autor de El soldado católico en guerra de religión.

Sin embargo, no todos los miembros de la Iglesia apoyaron esta campaña. El arzobispo de Valencia Francisco Fabián y Fuero se opuso a considerar el conflicto con Francia una "guerra de religión". Esto lo enfrentó al Capitán General duque de la Roca, quien ordenó su detención. El arzobispo escapó y se refugió en Olba. El Consejo de Castilla intervino, reconoció que el capitán general se había excedido, y Fabián y Fuero aceptó renunciar al arzobispado.

La Convención francesa intentó contrarrestar la campaña antifrancesa con manifiestos como el Aviso al pueblo español, pero no tuvieron mucho efecto. Los periódicos españoles difundían historias sobre la forma de actuar de los franceses, diciendo que en los templos "derribaron las imágenes, las arcabucearon y después se ensuciaron con todo; en algunos pueblos han forzado a las mujeres y muerto a otras". También criticaban la idea de la igualdad que "borraba la natural distinción entre dueños y esclavos".

Como resultado de esta campaña, hubo ataques contra residentes franceses en muchos lugares, acusándolos de ser "infieles, judíos, herejes y protestantes". En Valencia, en marzo de 1793, estalló un motín antifrancés donde se asaltaron e incendiaron casas de comerciantes. A veces, los motines surgían por rumores, como el de que las aguas de Madrid habían sido envenenadas por franceses. También se debían a la competencia comercial, como en Málaga, donde los comerciantes franceses eran calificados de "malditos jacobinos".

Algunos ilustrados, como Pablo de Olavide, que antes había sido perseguido por la Inquisición, se sumaron a la campaña reaccionaria. Olavide publicó El Evangelio en triunfo, donde defendía la sumisión total al Trono y al Altar.

El desarrollo de la guerra y la aparición de sentimientos "catalanistas" y "vasquistas"

La guerra contra la República Francesa, conocida como Guerra de la Convención o Guerra de los Pirineos (y en Cataluña como Guerra Gran), fue un desastre para España. El ejército no estaba preparado y las comunicaciones eran malas, lo que dificultaba el movimiento y abastecimiento de las tropas. El ejército español, con unos 55.000 soldados, se desplegó en el centro y en los extremos de los Pirineos.

En Cataluña, el general Antonio Ricardos ocupó rápidamente el Rosellón, pero no llegó a la capital, Perpiñán. Las tropas se dedicaron a actos simbólicos, como cambiar la bandera tricolor por la blanca de los Borbones o talar los árboles de la libertad.

La contraofensiva francesa comenzó a finales de 1793, ocupando el Valle de Arán y Puigcerdá, donde imprimieron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en catalán. Al año siguiente cayeron Seo de Urgel, Camprodón, San Juan de las Abadesas y Ripoll. En marzo de 1794, el general Ricardos murió y fue reemplazado por el conde de la Unión, quien se retiró hacia el Ampurdán. A finales de 1794, cayó el fuerte estratégico de San Fernando de Figueras, lo que desmoralizó a las tropas. En el extremo occidental de los Pirineos, el avance francés encontró poca resistencia, y cayeron Fuenterrabía, San Sebastián, Tolosa, Bilbao y Vitoria, dejando el camino libre hacia Madrid. Mientras tanto, en Cataluña, Rosas cayó en febrero de 1795, abriendo el camino hacia Barcelona.

La Armada española también participó. Una escuadra española junto con una británica intentaron levantar el sitio de Tolón en apoyo de los realistas franceses, pero la operación fracasó.

Durante la ocupación del País Vasco y el norte de Cataluña, los revolucionarios franceses intentaron fomentar el particularismo en ambos territorios. En Cataluña, prometieron la liberación del "yugo castellano" y la formación de una república catalana independiente, con el objetivo final de asimilarla a Francia. Por otro lado, los militares españoles intentaron ganarse la confianza de los catalanes, redactando proclamas en catalán (algo que no ocurría desde el Decreto de Nueva Planta de Cataluña de 1716). También restablecieron el somatén y permitieron la creación de Juntas de Defensa y Armamento.

En el País Vasco, la Junta General de Guipúzcoa planteó a las autoridades francesas la posible independencia de la provincia. Aunque los franceses ofrecieron integrarla en la República francesa, esta opción era difícil de aceptar debido a las diferencias culturales. Las autoridades militares españolas, por su parte, estimularon el "foralismo" vasco y navarro para que sus habitantes lucharan contra el invasor.

Los inicios del liberalismo español

Muchos ilustrados no apoyaron la campaña reaccionaria de la Guerra de la Convención. Incluso, algunos se inclinaron hacia ideas más allá de la Ilustración, dando origen a un movimiento abiertamente liberal. En Madrid, se hablaba mucho de batallas, revolución, Convención, representación nacional, libertad e igualdad.

En la década de 1790, hubo una importante agitación "liberal" con pasquines, símbolos revolucionarios y panfletos. Esto fue impulsado desde Bayona por ilustrados españoles exiliados que adoptaron los principios de la Revolución Francesa. El más destacado fue José Marchena, editor de la Gaceta de la Libertad y de la Igualdad, que buscaba "preparar los espíritus españoles para la libertad". Marchena también redactó la proclama A la Nación española (1792), pidiendo la supresión de la Inquisición, el restablecimiento de las Cortes estamentales y la limitación de los privilegios del clero.

Dentro de España también hubo agitación liberal, siendo la más conocida la "conspiración de San Blas", descubierta el 3 de febrero de 1795. Liderada por el ilustrado mallorquín Juan Picornell, buscaba un golpe de Estado apoyado por las clases populares de Madrid para "salvar a la Patria". Tras el golpe, se habría formado una Junta Suprema como gobierno provisional, y luego se elaborarían elecciones. Picornell y otros fueron condenados a muerte, pero su pena fue cambiada por cadena perpetua en Venezuela, de donde escaparon y colaboraron con los criollos que buscaban la independencia de las colonias.

El liberalismo español tenía antecedentes en pensadores que habían defendido el régimen parlamentario británico y las ideas de la revolución americana. Figuras como Juan Amor de Soria, José Agustín de la Rentería, Valentín de Foronda y León de Arroyal son considerados fundadores de la tradición liberal española. León de Arroyal escribió que el poder absoluto del rey no tenía límites y que la autoridad estaba dividida en muchos consejos que actuaban sin coordinación, comparando la monarquía a "una casa vieja sostenida a fuerza de remiendos".

La paz de Basilea de 1795

El desastre militar y la grave situación económica, junto con la aparición de sentimientos "catalanistas" y "vasquistas" en las zonas de combate, obligaron a Godoy a buscar la paz. En Francia, la caída de Robespierre en julio de 1794 y la llegada de republicanos moderados abrieron una nueva etapa.

Las negociaciones tuvieron lugar en Basilea. Domingo de Iriarte, embajador español, y F. Barthélemy, representante francés, lograron un acuerdo. La muerte en prisión del Delfín Luis XVII en junio de 1795, cuya liberación era una condición de Carlos IV para la paz, también facilitó el acuerdo. Finalmente, el 22 de julio de 1795, se firmó el Tratado de Basilea, que puso fin a la Guerra de la Convención.

En el Tratado de Basilea, España recuperó todo el territorio ocupado por los franceses al sur de los Pirineos. A cambio, cedió a Francia su parte de la isla de Santo Domingo en el mar Caribe, aunque conservó la Louisiana. El tratado también abrió la puerta a mejorar las relaciones entre España y la República Francesa.

Como recompensa por el éxito del tratado, Godoy recibió de los reyes el título de "Príncipe de la Paz". Esto era algo inusual, ya que el título de príncipe estaba reservado al heredero al trono, en este caso, Fernando, Príncipe de Asturias.

En octubre de 1795, se firmó el Tratado de San Lorenzo, que fijó las fronteras entre Estados Unidos y la colonia española de Florida.

La alianza con la Francia revolucionaria y la primera guerra contra Gran Bretaña (1796-1802)

El Tratado de San Ildefonso, las consecuencias de la guerra y la destitución de Godoy (1796-1798)

Un año después de la Paz de Basilea, la monarquía de Carlos IV se alió con la República Francesa mediante la firma del Tratado de San Ildefonso el 19 de agosto de 1796. El objetivo principal era enfrentarse al enemigo común, Gran Bretaña.

Este cambio en la política española se debió principalmente a la necesidad de defender el Imperio en América de las ambiciones británicas. También influyeron los intereses de los Borbones en Italia, ya que Carlos IV quería asegurar la continuidad de la Casa de Borbón en el ducado de Parma y en el reino de Nápoles, amenazados por la invasión francesa de Napoleón Bonaparte.

Para la República Francesa, la alianza con España era importante para contar con la flota de guerra española (la tercera más poderosa de la época) y con el estratégico puerto de Cádiz, además de expulsar a los ingleses de Portugal.

Solo dos meses después de la firma del Tratado de San Ildefonso, Gran Bretaña declaró la guerra a España. En febrero de 1797, la flota española fue derrotada en la batalla del Cabo de San Vicente. Dos días después, los británicos se apoderaron de la isla Trinidad en las Antillas. Sin embargo, los ataques británicos a Puerto Rico (abril de 1797), Cádiz (julio) y Santa Cruz de Tenerife (julio) fueron rechazados. En el ataque a Santa Cruz de Tenerife, el almirante Horatio Nelson resultó herido y perdió un brazo.

Las consecuencias económicas de la guerra fueron muy graves. El corso inglés y el bloqueo de Cádiz interrumpieron el comercio español con América, dejando a las colonias sin suministros y sin poder vender sus productos. En la península, el bloqueo naval causó la quiebra de muchas empresas en Cádiz y la reducción de la producción en Cataluña. La mala cosecha de 1798 empeoró la situación. La Hacienda pública sufrió un déficit insostenible, ya que se redujeron los envíos de plata de América y los ingresos de aduanas.

Para enfrentar la crisis, Godoy incluyó en su gobierno a dos ilustrados: Gaspar Melchor de Jovellanos y Francisco de Saavedra. También nombró al obispo ilustrado Ramón José de Arce como Inquisidor General. En noviembre de 1797, envió a Francisco Cabarrús como embajador a París para mejorar las relaciones con el Directorio francés, que se habían deteriorado.

A pesar de estos cambios, la difícil situación militar y económica, y la desconfianza del gobierno francés hacia Godoy, obligaron a Carlos IV a destituir a Godoy el 28 de marzo de 1798. El rey expresó su satisfacción con el trabajo de Godoy, asegurándole que conservaría todos sus honores y sueldos.

El gobierno de Urquijo y la «desamortización de Godoy» (1798-1800)

El sustituto de Godoy fue Francisco de Saavedra, pero debido a su salud, quien realmente dirigió el gobierno fue el joven Mariano Luis de Urquijo, nombrado primer Secretario de Estado y del Despacho interino.

El primer problema del nuevo gobierno fue la casi bancarrota de la Hacienda Real. Urquijo tomó una medida extraordinaria: la apropiación por el Estado de ciertos bienes "amortizados" (que no podían venderse), su venta posterior y el uso del dinero para pagar la deuda. Esta primera desamortización española fue conocida, aunque sin mucho fundamento, como la «Desamortización de Godoy».

Se pusieron a la venta los bienes de los Colegios Mayores, los bienes de los jesuitas (expulsados en 1767) que aún no se habían vendido, y los bienes de instituciones benéficas de la Iglesia, como hospitales y cofradías. A cambio, estas instituciones recibirían una renta anual. En diez años, se vendió una sexta parte de las propiedades rurales y urbanas de la Iglesia, lo que también afectó negativamente a la red de beneficencia.

Urquijo intentó crear una Iglesia española independiente de Roma, aprovechando las dificultades del Papado, cuyos Estados Pontificios habían sido ocupados por las tropas francesas. El decreto del 5 de septiembre de 1799, conocido como el «Cisma de Urquijo», establecía que los obispos españoles podían usar todas sus facultades sin la intervención del Papa, y el rey asumía la confirmación de los obispos. Sin embargo, este decreto tuvo poca duración porque el nuevo papa Pío VII se negó a confirmarlo.

El intento de Jovellanos de reducir las atribuciones de la Inquisición tampoco tuvo éxito. Fue destituido y confinado en Asturias. Otros ilustrados, como Juan Meléndez Valdés, también fueron desterrados.

El problema más grave para Urquijo fue la relación con Francia, especialmente después de la formación de la Segunda Coalición antifrancesa. Napoleón Bonaparte, que había tomado el poder en Francia, presionó a Urquijo para que permitiera el paso de un ejército francés para invadir Portugal. Urquijo se opuso a la invasión y ordenó el regreso de la escuadra española que estaba en el puerto francés de Brest. También se opuso al nombramiento de Lucien Bonaparte como embajador en España. Esto llevó a que Napoleón impusiera a Carlos IV la destitución de Urquijo el 13 de diciembre de 1800 y su reemplazo por Manuel Godoy.

La vuelta de Godoy, la ofensiva antiilustrada y la «Guerra de las Naranjas» (1800-1802)

En diciembre de 1800, Godoy regresó al poder, pero con una autoridad aún mayor. En octubre del año siguiente, recibió el título de Generalísimo de mis armas de mar y tierra, lo que lo colocaba por encima de los ministros. Una de sus primeras medidas fue perseguir a los ilustrados y reformistas que habían apoyado a Urquijo. Para ello, se alió con el clero que se oponía a las ideas de la Ilustración.

Para justificar esta persecución, se usó de nuevo la idea de una conspiración "jansenista" y "filosófica". La principal víctima fue Gaspar Melchor de Jovellanos, quien fue encarcelado en Mallorca en abril de 1801 y permaneció allí hasta 1808. Muchos otros seguidores de Jovellanos y Urquijo fueron desterrados.

Cumpliendo los deseos de Napoleón, Godoy inició la guerra contra Portugal, a la que Urquijo se había opuesto. La declaración de guerra fue el 27 de febrero de 1801, y los combates comenzaron el 19 de mayo. Esta fue la "guerra de las Naranjas", llamada así porque Godoy envió a la reina un ramo de naranjas portuguesas. La guerra duró solo tres semanas. Tras la toma de Olivenza y Jurumenha, se firmó el Tratado de Badajoz el 8 de junio. Portugal se comprometió a cerrar sus puertos a los barcos ingleses y cedió Olivenza a España. Sin embargo, Napoleón no quedó satisfecho, ya que quería la conquista total de Portugal, lo que hizo que empezara a desconfiar de Godoy.

Antes del inicio de la guerra con Portugal, Godoy y el embajador francés Lucien Bonaparte firmaron el Tratado de Aranjuez el 21 de marzo de 1801. Este tratado ampliaba el Tratado de San Ildefonso y aceptaba que el ducado de Parma pasara a Napoleón. A cambio, el duque de Parma sería compensado con el Ducado de Toscana, que se convirtió en el nuevo reino de Etruria. Además, Napoleón obtuvo de España la Luisiana, que luego vendió a Estados Unidos, y aumentó la colaboración militar con Francia.

En marzo de 1802, la guerra de la Segunda Coalición y la guerra anglo-española terminaron con la firma del Tratado de Amiens. Menorca volvió a ser española, pero Gran Bretaña conservó la isla de Trinidad en el Caribe.

La segunda guerra contra Gran Bretaña: el desastre de Trafalgar y sus consecuencias (1803-1807)

La Paz de Amiens duró muy poco, ya que en mayo de 1803 estalló una nueva guerra entre Francia y Gran Bretaña. Godoy intentó que España se mantuviera neutral, buscando el apoyo de Rusia, Austria y Nápoles. Cuando esto falló, "compró" la neutralidad española firmando un tratado por el cual España pagaría seis millones de libras mensuales para apoyar el esfuerzo de guerra francés y permitiría la entrada de buques franceses en sus puertos.

Pero Napoleón necesitaba la Armada española para su plan de invadir Gran Bretaña. Cuando los pagos se retrasaron, Godoy no tuvo más remedio que volver a aliarse con Francia en diciembre de 1804. Algunos historiadores sugieren que Napoleón prometió a Godoy un reino en Portugal, lo que influyó en su decisión. Otra razón fue el ataque sorpresa de barcos británicos a una flotilla española en octubre de 1804, sin que hubiera una declaración de guerra.

En julio de 1805, tuvo lugar la batalla del Cabo Finisterre entre las flotas franco-española y británica, con un resultado incierto. Pero el 20 de octubre de 1805, se produjo el enfrentamiento decisivo: la batalla de Trafalgar. La flota británica, al mando del almirante Nelson, derrotó completamente a la flota franco-española, al mando del almirante Villeneuve, frente al cabo de Trafalgar, cerca de Cádiz. La derrota se explica por la menor preparación de las tripulaciones franco-españolas y la táctica naval de Nelson. Solo 9 de los 33 barcos aliados regresaron a Cádiz, y murieron 4.500 marineros franceses y españoles. Nelson también murió en la batalla, junto a capitanes españoles como Cosme Damián Churruca y Federico Gravina.

Al perder gran parte de su flota en Trafalgar, España ya no pudo defender su Imperio en América. Aunque las dos invasiones inglesas del Río de la Plata en 1806 y 1807 no lograron consolidarse, y las tropas británicas tuvieron que abandonar Buenos Aires y Montevideo.

El dominio británico del Atlántico interrumpió por completo el comercio colonial español. Esto causó una crisis económica aún más grave que la anterior: muchas empresas comerciales y manufactureras quebraron. La Hacienda Real también sufrió, ya que no llegaban metales preciosos de América y los ingresos de aduanas se desplomaron. Para enfrentar la bancarrota, Carlos IV tuvo que pedir permiso al Papa para vender una parte de los bienes de la Iglesia, lo cual le fue concedido en diciembre de 1806.

La descomposición de la Monarquía y la ocupación francesa (1807-1808)

La campaña contra Godoy y la reina y el «complot de El Escorial»

Después del desastre de Trafalgar, las críticas contra Godoy se hicieron generales y su impopularidad aumentó. Este rechazo fue impulsado por una campaña de desprestigio contra él y la reina, organizada por el príncipe de Asturias Fernando en colaboración con gran parte de la nobleza y el clero. La nobleza quería eliminar a Godoy, a quien veían como un recién llegado que había ocupado un lugar que les correspondía. El clero quería acabar con quien ponía en duda sus privilegios y exigía contribuciones a la Iglesia.

El príncipe Fernando, animado por su preceptor el canónigo Juan Escóiquiz, quería fortalecer la alianza con Napoleón. Las intenciones del príncipe y de sus partidarios se hicieron evidentes cuando en octubre de 1807 se descubrió el complot de El Escorial. Este complot buscaba destituir a Godoy y lograr que Carlos IV abdicara en favor del príncipe Fernando. El detonante fue la concesión por Carlos IV a Godoy del título de "Alteza Serenísima", un título reservado a los miembros de la familia real. Para Fernando y su partido, esto fue visto como el inicio de un plan para apartar a Fernando de la sucesión al trono y nombrar a Godoy regente a la muerte de Carlos IV.

Carlos IV ordenó la detención o el destierro de los implicados y la reclusión del príncipe de Asturias. Sin embargo, Carlos IV, aconsejado por su confesor Felix Amat, perdonó a su hijo Fernando. Esto reforzó la idea, difundida por los conspiradores, de que el "complot de El Escorial" había sido una farsa de Godoy para desprestigiar al príncipe. Esta "teoría" se vio reforzada cuando los jueces absolvieron a los nobles implicados.

Paradójicamente, el príncipe Fernando salió fortalecido de la "conjura de El Escorial", siendo considerado una víctima de la ambición de su madre y de Godoy. Godoy, la reina y el "débil" Carlos IV quedaron desprestigiados. El Príncipe de Asturias no desaprovecharía la segunda oportunidad para hacerse con el trono en marzo del año siguiente.

El final del reinado de Carlos IV: el «motín de Aranjuez» de marzo de 1808

El mismo día en que se descubrió el "complot de El Escorial" (27 de octubre de 1807), Napoleón y la Corona española firmaron el Tratado de Fontainebleau. Este acuerdo establecía la ocupación de Portugal por tropas franco-españolas y la división del reino portugués en tres Estados. Uno de ellos, el del Sur, sería gobernado por Manuel Godoy. El interés de Napoleón en Portugal era cerrar el bloqueo continental que había ordenado en noviembre de 1806 para dañar la economía británica. Tropas francesas comenzaron a cruzar la frontera hacia Portugal incluso antes de la firma del tratado. Un mes después, el general francés Junot entró en Lisboa, y las tropas francesas y españolas ocuparon todo Portugal. La familia real portuguesa había huido a Brasil.

Una vez conquistado Portugal, era el momento de hacer público el Tratado de Fontainebleau y dividir el reino, pero Napoleón se opuso. La razón era que Napoleón había decidido intervenir en España y anexar las provincias del norte a Francia, situando la nueva frontera en el Ebro. El 6 de diciembre de 1807, ordenó que un ejército cruzara los Pirineos. El 28 de enero de 1808, dio órdenes para la ocupación militar de España. En febrero, ya había 100.000 soldados franceses en España, supuestamente "aliados". Godoy y Carlos IV se dieron cuenta de las intenciones de Napoleón cuando las tropas francesas ocuparon las ciudadelas de Pamplona (16 de febrero) y Barcelona (5 de marzo) por sorpresa.

Godoy comenzó a preparar la partida de los reyes hacia el sur de España, y si fuera necesario, embarcarlos hacia las colonias americanas, como había hecho la familia real portuguesa. Pero el Príncipe de Asturias y sus partidarios intervinieron para frustrar estos planes e impedir la salida de los reyes de la Corte. Estaban convencidos de que la intervención de Napoleón en España solo buscaba destituir a Godoy y facilitar el traspaso de la corona de Carlos IV a su hijo Fernando. Así se puso en marcha el «motín de Aranjuez» del 17-19 de marzo de 1808.

El motín "popular" de Aranjuez fue cuidadosamente preparado por el "partido fernandino". Se cambió la guarnición el 16 de marzo para que estuviera al mando de oficiales comprometidos con la conspiración, y se trasladó a "alborotadores" desde Madrid al Real Sitio de Aranjuez.

El miércoles 16 de marzo de 1808, aparecieron pasquines en Aranjuez con lemas como «Viva el Rey y venga a tierra la cabeza de Godoy». Al día siguiente, por la noche, estalló el motín. El palacio real fue rodeado por la multitud y soldados para impedir el supuesto viaje de la familia real. El palacio de Godoy fue asaltado y saqueado, y Godoy fue detenido. El 18 de marzo, Carlos IV, bajo la presión de los amotinados, firmó la destitución de Godoy y, al día siguiente, abdicó en su hijo Fernando (VII). Fue un hecho inusual que un monarca fuera forzado a abdicar por parte de la aristocracia y el príncipe heredero.

La caída de Godoy y la entronización de Fernando VII fueron recibidas con gran alegría. Mientras se quemaban figuras de Godoy y se difundían escritos satíricos, Fernando era aclamado como un libertador. Las casas de muchos "godoyistas" fueron asaltadas, y algunos fueron asesinados. Personajes que Godoy había apartado del poder recuperaron sus cargos.

Una de las primeras medidas de Fernando VII fue prometer a Napoleón una colaboración más estrecha y pedir a los madrileños que acogieran a las tropas del mariscal Murat como fuerzas amigas. Murat, siguiendo instrucciones de Napoleón, obligó al nuevo rey a poner bajo su protección a los reyes depuestos, lo que implicaba que Carlos IV podría ser repuesto en el trono si convenía a los intereses napoleónicos.

El final de la Monarquía absoluta borbónica: las «abdicaciones de Bayona» de mayo de 1808

Después del motín de Aranjuez, Napoleón cambió su plan inicial de dividir la monarquía española por el de incorporarla a su Imperio, reemplazando a la dinastía de los Borbones por un miembro de su familia. Creía que era imposible restaurar a Carlos IV en el trono y no quería reconocer a Fernando VII, quien se había sublevado contra su padre.

Para llevar a cabo su plan, convocó a toda la familia real española a reunirse con él en Bayona. Godoy fue liberado por los franceses el 27 de abril. En Bayona, tanto Fernando VII como Carlos IV ofrecieron poca resistencia a los planes de Napoleón. En menos de ocho días, abdicaron de la corona de España en su favor. Esto se formalizó con la firma del Tratado de Bayona el 5 de mayo entre Carlos IV y Napoleón Bonaparte. Carlos IV cedió sus derechos a la Corona española con dos condiciones: el mantenimiento íntegro del territorio de la monarquía y el reconocimiento de la religión católica como la única. Días después, Fernando, su hermano Carlos María Isidro y su tío, el infante don Antonio, también renunciaron a sus derechos.

El historiador Emilio La Parra explica que la facilidad de las abdicaciones de Bayona se debió al estado de desmoronamiento de la casa real española. Fernando VII estaba asustado y sin ideas, y Godoy y Carlos IV simplemente aceptaron el resultado ofrecido por el emperador.

Napoleón justificó el cambio de dinastía en un decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 5 de junio, donde también comunicaba la convocatoria de la Asamblea de Bayona:

Españoles: después de una larga agonía, vuestra nación iba a perecer. He visto vuestros males, y voy a remediarlos. Vuestra grandeza y vuestro poder hacen parte del mío.

Vuestros príncipes me han cedido todos sus derechos a la corona de las Españas: yo no quiero reinar en vuestras provincias; pero quiero adquirir derechos eternos al amor y al reconocimiento de vuestra posteridad.

Dado en nuestro palacio imperial y real de Bayona a 25 de mayo de 1808

Vuestra monarquía es vieja: mi misión se dirige a renovarla; mejoraré vuestras instituciones, y os haré gozar de los beneficios de una reforma, sin que experimentéis quebrantos, desórdenes ni convulsiones.

Españoles: he hecho convocar una asamblea general de las diputaciones de las provincias y de las ciudades. Yo mismo quiero saber vuestros deseos y vuestras necesidades.

Entonces depondré todos mis derechos, y colocaré vuestra gloriosa corona en las sienes de otro Yo mismo, asegurándoos al mismo tiempo una constitución que concilie la santa y saludable autoridad del soberano con las libertades y los privilegios del pueblo.

Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad a lo que habéis llegado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os regía. Tened suma esperanza y confianza en las circunstancias actuales; pues Yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos, y que exclamen: Es el regenerador de nuestra patria.

El 5 de junio de 1808, Napoleón cedió sus derechos al trono de España a su hermano José, que era rey de Nápoles. Días antes, el 24 de mayo, el periódico oficial La Gaceta de Madrid había publicado la convocatoria de una Asamblea de los tres estamentos del Reino en Bayona para el 15 de junio, con el fin de aprobar una Constitución. Sin embargo, solo se presentaron 65 representantes, ya que en España había estallado una insurrección generalizada contra los franceses que no reconocía las "abdicaciones de Bayona". La llamada "Constitución de Bayona" fue aprobada y rigió en la Monarquía de José I.

Durante los años siguientes, la familia real española vivió bajo la protección del emperador francés. Carlos IV, la reina María Luisa y el infante Francisco de Paula se establecieron en Roma, acompañados por Godoy. Fernando, Carlos María Isidro y don Antonio permanecieron retenidos en el palacio de Valencay. Fernando incluso felicitó a Napoleón por sus victorias militares y expresó su deseo de ser su "hijo adoptivo".

La sublevación antifrancesa: el inicio de la revolución española

Desde que las tropas francesas entraron en Madrid a finales de marzo de 1808, hubo incidentes entre civiles y soldados. El sentimiento antifrancés creció, especialmente cuando se supo del viaje del rey a Bayona y la liberación de Godoy. También circularon escritos que mostraban el malestar, y algunos clérigos desde el púlpito alimentaron este sentimiento.

Este clima de tensión llevó al estallido de un motín popular el 2 de mayo de 1808, cuando se corrió la noticia de que el resto de la familia real también sería trasladada a Bayona. Aún se debate si la revuelta fue espontánea o si fue organizada por algunos oficiales. Lo que sí se sabe es que participaron personas de los pueblos cercanos a Madrid. La revuelta dejó 409 muertos.

Aunque el inicio de la Guerra de la Independencia Española se suele situar el 2 de mayo, la revuelta decisiva ocurrió cuando la Gaceta de Madrid publicó la noticia de las abdicaciones de Bayona. A partir de entonces, el levantamiento antifrancés se generalizó por toda España. En casi todos los lugares, las autoridades tradicionales fueron reemplazadas por Juntas formadas por personas importantes. También comenzó a organizarse la resistencia militar. El ejército francés que intentaba ocupar Andalucía fue derrotado en la batalla de Bailén (Jaén) el 22 de julio por un ejército organizado rápidamente por la Junta de Sevilla.

La victoria de Bailén obligó al nuevo rey José I Bonaparte a abandonar Madrid el 1 de agosto, y los ejércitos franceses se retiraron al otro lado del río Ebro. Así, en el verano de 1808, casi toda España estaba bajo la autoridad de las nuevas Juntas. Estas Juntas, reunidas en Aranjuez el 25 de septiembre, decidieron no reconocer el cambio de dinastía y asumieron el poder en nombre del pueblo, bajo el nombre de Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino. Este fue el inicio de la Revolución Española. Como afirmó el poeta Manuel José Quintana, "estas revueltas, esta agitación no son otra cosa que las agonías y convulsiones de un Estado que fenece".

Toda la nación está sobre las armas para defender los derechos de su Soberano (...). No es menos digno de admiración, que tantas provincias diversas en genio, en carácter y aun en interés, en un solo momento y sin consultarse unas a otras, se hayan declarado por su rey; conviniendo no sólo en la opinión sino también en el modo, formando los mismos votos, tomando las mismas medidas, y estableciendo una misma forma de gobierno.

Esta misma forma fue la más acertada y conveniente para el gobierno particular de cada provincia; pero no basta para la unión de todas, y ya es indispensable dar mayor extensión a nuestras ideas, para formar una sola nación, una autoridad suprema que en nombre del Soberano reúna la dirección de todos los ramos de la administración pública: en una palabra, es preciso juntar las Cortes o formar un cuerpo supremo, compuesto de los diputados de las provincias, en quien resida la regencia del reino, la autoridad suprema gubernativa y la representación nacional...". Carta de la Junta de Valencia a las restantes Juntas provinciales del 16 de julio de 1808

Cédulas Reales

Durante su reinado se proclamaron diferentes cédulas reales, como la que en 1789 autorizaba el comercio de esclavos.

Galería de imágenes

-

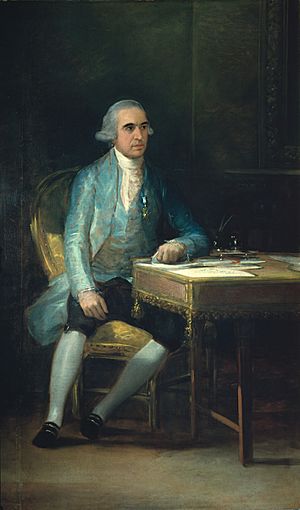

Retrato de Carlos IV por Francisco de Goya (1789).

Véase también