Abate Marchena para niños

Datos para niños Abate Marchena |

||

|---|---|---|

| Información personal | ||

| Nombre de nacimiento | José Marchena y Ruiz de Cueto | |

| Nacimiento | 18 de noviembre de 1768 Utrera (España) |

|

| Fallecimiento | 31 de enero de 1821 Madrid (España) |

|

| Nacionalidad | Española | |

| Educación | ||

| Educado en | Universidad de Salamanca | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | Escritor, traductor, crítico literario, periodista y poeta | |

| Seudónimo | Abate Marchena | |

José Marchena y Ruiz de Cueto (nacido en Utrera, España, el 18 de noviembre de 1768 y fallecido en Madrid, España, el 31 de enero de 1821), fue un importante escritor, periodista y traductor español. Se le conoció como Abate Marchena en los últimos años de su vida, aunque nunca fue parte del clero.

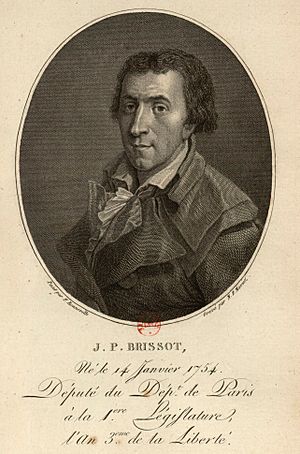

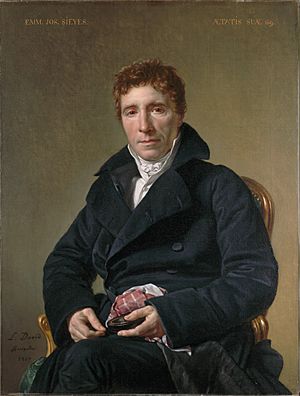

José Marchena fue una persona con ideas muy avanzadas para su época. Defendía la libertad en la economía y la tolerancia. Pasó gran parte de su vida en Francia para escapar de la Inquisición, un tribunal religioso de la época. En Francia, participó activamente en la vida política e intelectual. Colaboró con figuras importantes como Jacques Pierre Brissot y Emmanuel-Joseph Sieyès. Fue encarcelado varias veces y, por un corto tiempo, enviado a Suiza.

En 1808, regresó a España con el nuevo rey José I Bonaparte y ocupó varios puestos en su gobierno. Sin embargo, tuvo que irse de nuevo a Francia después de la derrota del ejército francés en la Guerra de Independencia española. Tras un segundo exilio, volvió a España cuando el general Riego lideró un movimiento para restaurar la Constitución. Quería participar en la política española, pero falleció pocos meses después de su regreso.

Marchena se interesó por muchos temas, como la economía, la filosofía, la literatura, la política y la religión. Fue uno de los traductores españoles más influyentes de principios del XIX. Tradujo al castellano obras importantes de autores como Jean-Jacques Rousseau, Molière, Montesquieu y Voltaire. Algunas de sus traducciones se han seguido publicando durante mucho tiempo.

Su vida muestra los desafíos de tener ideas y participar en la política en una época de grandes cambios. Aunque algunos lo describieron como inestable, fue constante en la defensa de principios como la libertad económica y la tolerancia.

Contenido

¿Quién fue José Marchena?

José Marchena fue hijo único de Antonio Marchena Jiménez, un abogado y propietario adinerado de Sevilla. Su padre quería que José siguiera una carrera religiosa, y de niño, José parecía muy devoto.

Estudió la secundaria en Madrid, en los Reales Estudios de San Isidro. Allí aprendió filosofía, lógica, metafísica y hebreo, además de dominar ya el latín y el griego. En 1784, ingresó en la Universidad de Salamanca para estudiar leyes, donde se graduó en 1788.

Sus primeros años como activista (1787-1792)

En Salamanca, Marchena conoció a profesores y estudiantes con ideas de la Ilustración. Entre ellos estaban Juan Meléndez Valdés, Ramón de Salas y Cortés y Diego Muñoz Torrero. Allí leyó a importantes pensadores como Montesquieu, John Locke, Adam Smith y, especialmente, a Jean-Jacques Rousseau. Sus obras estaban prohibidas en España, pero circulaban en secreto. Parece que Juan Meléndez Valdés lo animó a escribir poesía.

En 1787, Marchena publicó de forma anónima una pequeña revista llamada El Observador. Era un resumen de la filosofía de la Ilustración, con algo de crítica social y teatral. La primera parte terminaba con la frase: «Yo aborrezco todo empeño que coarte la libertad» (que limita la libertad). Como era de esperar, la Inquisición pronto tuvo problemas con el periódico y lo prohibió. Ocho de las catorce partes que Marchena había escrito nunca se publicaron. La Inquisición lo acusó de tener libros prohibidos y de ideas que consideraban incorrectas. El Observador ya mostraba su gran admiración por la cultura francesa y por Voltaire.

Después de Salamanca, Marchena se mudó a Madrid. Allí escribió, entre otras poesías, la Oda a la Revolución francesa, poco después de la toma de la Bastilla en julio de 1789. Se dice que estos fueron los primeros versos de propaganda revolucionaria escritos en España.

Su vida en Francia (1792-1808)

En abril de 1792, Marchena se fue a Francia. Las razones no están del todo claras, pero influyeron la difusión de sus escritos prohibidos, sus problemas con la Inquisición, la muerte de su madre y su mala situación económica. Al principio, vivió unos meses en Bayona, donde se unió a un grupo de activistas españoles. Escribió periódicos y proclamas en francés y español que se introducían en secreto en España y hasta en América. En agosto de ese año, publicó la Gaceta de la libertad y de la igualdad.

Su fama llegó a París, y a principios de 1793, el gobierno revolucionario de los girondinos lo llamó. Llegó a la capital en marzo, poco después de la ejecución del rey Luis XVI. Una de sus primeras tareas fue traducir el manifiesto de la Convención francesa para los pueblos de Europa. Poco después, empezó a trabajar para el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, escribiendo propaganda revolucionaria para España.

Cuando los girondinos perdieron el poder en mayo de 1793, Marchena fue perseguido por los jacobinos, liderados por Robespierre. Pasó catorce meses en prisión. Se cuenta que en la cárcel, además de leer, se dedicó a molestar a un monje que compartía celda con él, inventando una religión con cánticos y oraciones extrañas. Esto encaja con su fama de ser una persona que no seguía las normas religiosas.

Fue liberado de prisión en julio de 1794, después de la caída de los jacobinos. Colaboró con el nuevo gobierno, que le dio un empleo. Sin embargo, pronto perdió el trabajo porque empezó a publicar escritos criticando la nueva Constitución. Para Marchena, el proyecto tenía demasiadas ideas jacobinas y no garantizaba bien los derechos de los ciudadanos. Se hizo conocido en la política de París, pero también se ganó muchos enemigos que lo criticaban, incluso por su aspecto físico.

Uno de sus escritos hizo que lo detuvieran, acusándolo de ser un instigador de una revuelta, aunque él había intentado evitarla. Fue liberado, pero lo detuvieron de nuevo y a principios de 1796 lo desterraron a Suiza junto con el general Francisco de Miranda.

En el camino a Suiza, sufrió humillaciones. Cuando llegó, buscó refugio en casa de la escritora Madame de Staël, pero ella no quiso ayudarlo. Finalmente, regresó a París en secreto y en febrero de 1797 logró regularizar su situación. A partir de entonces, decidió alejarse de la política y dedicarse al estudio. En esa época, se apasionó por las matemáticas.

Ese mismo año, publicó un ensayo llamado Essai de Théologie, donde, según el embajador español, justificaba el ateísmo. También publicó una revista de pensamiento, Le Spectateur Français, donde trataba temas de economía, relaciones internacionales y literatura. Sin embargo, no cumplió su propósito de apartarse de la política y publicó artículos criticando al gobierno y a otros periódicos. Por ello, fue detenido y estuvo a punto de ser deportado, aunque fue liberado. Pero a finales de 1798, lo detuvieron de nuevo. La policía lo describió como «Muy pequeño de estatura, cara delgada y muy morena, color aceitunado, los ojos vivos y el aspecto atrevido». Logró evitar la deportación, pero pasó seis meses en prisión.

La suerte de Marchena cambió con el golpe de estado que llevó a Napoleón Bonaparte al poder en noviembre de 1799. Parece que Marchena ayudó en la preparación del golpe, quizás escribiendo proclamas, gracias a su relación con Emmanuel-Joseph Sieyès. Gracias a Sieyès, obtuvo un empleo civil en el ejército del Rin, lo que le dio una vida más estable. En 1800, pasó varios meses en Alemania y Suiza, trabajando como inspector de contribuciones. Durante esos meses, aprendió alemán rápidamente y mejoró su inglés.

También hizo una broma literaria que aumentó su fama. Publicó en Basilea el Fragmentum Petronii, un supuesto fragmento de El Satiricón de Petronio que, en realidad, había escrito él mismo. Su latín era tan perfecto que engañó a los expertos, quienes lo consideraron auténtico.

En 1801, regresó a París tan pobre como se había ido. Hasta 1808, se dedicó al estudio, la escritura y la traducción de obras inglesas e italianas al francés y al castellano. Colaboró en la revista Décade Philosophique, que fue muy influyente en educación y lingüística. También escribió un ensayo sobre el País Vasco y sus leyes. Envió poesías a revistas españolas, que las publicaron con sus iniciales. En 1806, intentó hacer pasar como verdaderos unos poemas falsos de Catulo, pero esta vez no tuvo tanto éxito.

Regreso a España con José I Bonaparte (1808-1814)

Después de dieciséis años de exilio, Marchena regresó a España con el ejército francés que invadió el país. Al principio, trabajó en la propaganda bajo las órdenes del general Joaquín Murat. Después de que el rey español abdicara, Marchena se convirtió en un alto funcionario del gobierno de José I Bonaparte, en el Ministerio del Interior. Desde allí, influyó en la política económica, defendiendo la libertad de mercado. También fue director o redactor de varios periódicos que apoyaban a José I y publicó muchos textos de propaganda de forma anónima.

Su apoyo a José I le valió burlas de quienes defendían los derechos de Fernando VII. Se referían a su aspecto físico en folletos anónimos.

Durante este período, siguió traduciendo, como las comedias de Molière al castellano por encargo del rey José I. También sorprendió con la publicación de una Oda a Cristo crucificado, donde, dejando a un lado su ateísmo, defendía una visión liberal del cristianismo, diciendo: «Que no quiera [Cristo] que al hombre el hombre oprima». También es curioso que en este tiempo actuara como censor y escribiera que una obra no contenía nada «contra las leyes de la nación, ni contra la religión nacional y contra las buenas costumbres».

Nuevo exilio y regreso final (1814-1821)

Marchena abandonó España con la corte del rey José Bonaparte, viviendo en Perpiñán, Nimes y Montpellier. En este segundo exilio, como los reyes Borbones también habían vuelto a Francia, su única forma de ganarse la vida fue traduciendo obras importantes de la Ilustración. Estas obras estaban prohibidas en España, pero tenían mucha demanda, así que los editores franceses querían aprovechar ese mercado. Así, tradujo Emilio, o la Educación de Rousseau (1817), las Cartas persas de Montesquieu (1818) y las Novelas de Voltaire (1819), entre muchos otros textos.

Durante esos años, escribió su obra más extensa, Lecciones de filosofía moral y elocuencia (1820). Era una antología de literatura española con una larga introducción donde reflexionaba sobre la historia moderna de España. En esa introducción, aunque era muy clásico y detestaba la intolerancia, admitía que la literatura refleja el espíritu y las costumbres de un pueblo. También escribió un poema y varias composiciones contra la intolerancia española, y la tragedia Polixena.

Además, dedicó tiempo a escribir proclamas y manifiestos contra el gobierno absoluto de Fernando VII. Se diferenciaba de la mayoría de los "afrancesados" (españoles que apoyaron a los franceses) que buscaban reconciliarse con el rey. Colaboró con los liberales exiliados en sus planes para restaurar la Constitución de 1812, lo que le causó problemas con la justicia francesa.

Cuando el pronunciamiento de Riego tuvo éxito y se restableció la Monarquía Constitucional, Marchena regresó a España de inmediato, viviendo entre Sevilla y Madrid. Fue entonces cuando se le empezó a conocer como abate Marchena, aunque nunca fue parte del clero. Al regresar, apoyó las ideas de los liberales más "radicales", lo que mostraba cómo sus ideas políticas se habían vuelto más fuertes desde su salida de España en 1814. Apoyó la Constitución de 1812 y elogió al general Riego y a quienes restauraron la libertad.

En cuanto a la religión, Marchena dejó el ateísmo de sus años en Francia para adoptar el deísmo, una creencia que lo conecta con la Ilustración. Para Marchena, la religión y sus ministros debían estar sujetos al poder del Estado, como expresión de la voluntad de la nación y como garantía del bienestar social. Defendía una posición que separaba la Iglesia del Estado.

Sus últimos escritos en Sevilla a finales de 1820 también muestran sus ideas liberales. Por ello, los sectores más conservadores lo llamaron "anarquista" y "hereje". En una carta del 6 de diciembre de 1820, les respondió: «¿Quién se ha de persuadir a que yo soy un enemigo de la libertad cuando tantas persecuciones he sufrido por su causa, [...] un anarquista, cuando por espacio de diez y seis meses en mi primera juventud me vi encerrado en los calabozos del jacobinismo? [...] Mas nunca los excesos del populacho me harán olvidar los imprescriptibles derechos del pueblo; siempre sabré arrostrar la prepotencia de los magnates, lidiando por la libertad de mi patria.»

Unas semanas después, el 31 de enero de 1821, falleció en Madrid en casa de su amigo Juan MacCrohon, sin dejar bienes.

¿Cómo se le recuerda a José Marchena?

Durante el XIX, la imagen del abate Marchena fue la de un personaje excéntrico y de novela. Él mismo fomentó esta idea con anécdotas, como la de tener un jabalí como mascota que lo acompañaba a todas partes. Solo se reconoció su gran trabajo como traductor, y sus obras se reeditaron a lo largo del siglo, a veces sin ser fieles a la versión original o incluso sin mencionar su nombre como traductor. Sus versiones de los grandes autores franceses lo hicieron muy conocido entre los intelectuales. Escritores como Benito Pérez Galdós y Pío Baroja lo mencionan en sus novelas, y Vicente Blasco Ibáñez lo hizo protagonista de su novela La explosión.

A principios del XX, Marchena ya no era solo un traductor extraordinario. Para la derecha, era un hereje y un símbolo de la "anti-España", mientras que para la izquierda, era el principal difusor del pensamiento de Rousseau. Su figura fue lo suficientemente importante como para que se incluyera una biografía detallada en la primera edición de la Enciclopedia Universal Ilustrada en 1916.

La recuperación de la figura de Marchena ocurrió en los años 70 del XX, gracias a historiadores como Antonio Elorza y Alberto Gil Novales. Esta recuperación culminó a finales de los años 80 con la publicación de la investigación de Juan Francisco Fuentes, José Marchena (1768-1821). Biografía política e intelectual, y en 1990 con el libro de José Manuel Fajardo, La epopeya de los locos. Españoles en la Revolución francesa, que reconstruye su vida en la Francia revolucionaria. Más recientemente, Juan Goytisolo ha reivindicado su figura como un ejemplo de la España de ideas diferentes en su obra Carajicomedia en el año 2000.

Su principal biógrafo, Juan Francisco Fuentes, lo describe así: «A pesar de sus precauciones contra los «excesos de la más loca democracia» y de sus muchos desengaños, su forma de actuar se mantuvo constante en la defensa de un cambio histórico que solo podía lograrse mediante una revolución política. Fue, sin duda, uno de los españoles que mejor entendió la importancia de aquel momento histórico, entre los siglos XVIII y XIX, y uno de los pocos que llegó al sacrificio personal para contribuir a la llegada de esa nueva era, en la que, según sus palabras, los vicios serían «raros y las virtudes comunes». Esto no significa que su camino fuera siempre perfecto. Pero, a su manera, fue un hombre íntegro y lúcido, a pesar de sus contradicciones y excentricidades, un tributo inevitable a esas «debilidades de la humanidad» de las que, según él mismo dijo de Don Quijote, «nunca puede quedar inmune un mísero mortal».»

Véase también

En inglés: José Marchena Ruiz de Cueto Facts for Kids

En inglés: José Marchena Ruiz de Cueto Facts for Kids