Historia del urbanismo en Europa para niños

La historia de cómo se han organizado y crecido las ciudades en Europa es muy interesante. Desde hace mucho tiempo, las primeras grandes ciudades de Europa surgieron cerca del mar Mediterráneo. El Imperio romano, con su capital Roma (que fue una de las primeras grandes ciudades), extendió su forma de vida urbana por muchas partes de Europa, incluso hasta Gran Bretaña.

Durante el siglo XX, las ciudades europeas vivieron cambios muy grandes. Algunas fueron muy dañadas, como en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Otras crecieron mucho porque la gente se mudaba del campo a las ciudades, como en España. Las ciudades grandes se hicieron aún más grandes, ocupando el espacio de pueblos cercanos. Al principio, muchas personas se fueron a vivir a las afueras, pero desde el siglo XXI, la gente ha vuelto a las ciudades principales, haciendo que lugares como París, Londres, Madrid y Viena crezcan de nuevo.

A principios del siglo XX, la mayoría de las ciudades más grandes del mundo estaban en Europa. De las 11 ciudades con más de un millón de habitantes, 7 eran europeas. Hoy en día, ninguna ciudad europea está entre las 10 más grandes del mundo. Solo las áreas metropolitanas de Londres, París, Moscú y la Región del Ruhr tienen más de 10 millones de habitantes. Aun así, Europa es el continente con más ciudades, ya que más del 70% de su población vive en zonas urbanas.

La mayoría de los habitantes de la Unión Europea (UE) viven en ciudades.

Contenido

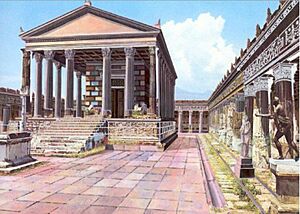

¿Cómo eran las ciudades en la Edad Antigua?

En la antigua Grecia, la gente valoraba mucho el pensamiento y la razón. Creían que las ciudades debían estar hechas a la medida de las personas. Filósofos como Platón y Aristóteles pensaron en cómo serían las ciudades ideales. Para Platón, una ciudad era un lugar para la vida social y espiritual, que debía ayudar a las personas a ser mejores. Él imaginó ciudades con forma circular.

En las ciudades griegas, además del ágora (una plaza central), eran importantes los templos, palacios, museos, gimnasios, teatros y bibliotecas. Todo esto se organizaba siguiendo la geometría de la época. También había una vía principal donde se alineaban los edificios más importantes.

En la antigua Grecia, la cultura se decanta por el pensamiento racional, por la autonomía racional del hombre. Para los sofistas como Protágoras, “El hombre es la medida de todas las cosas”, por tanto, la ciudad debe de estar también a la medida del hombre. El racionalismo impregna tanto al pensamiento político griego como al filosófico que, en cuanto tal, se inicia en ese momento. El inicio del pensamiento urbano se suele situar por los estudiosos en las ciudades ideales de Platón y Aristóteles. La ciudad es, para Platón, un espacio para la vida social y la vida espiritual y debe estar encaminada a elevar a los hombres a la virtud. Platón diseña hasta tres modelos de ciudades teóricas o ciudades ideales, siendo su característica común la planta circular que muchos autores atribuyen a influencias indoarias en el pensamiento platónico; en concreto, al símbolo mandálico del círculo utilizado por la mitología hindú para expresar la forma del macrocosmos y del microcosmos.

Junto al ágora, destacan en la ciudad griega la relevancia de sus templos, palacios, museos, gimnasios, teatros, parques urbanos, bibliotecas. Todo ello constituye un conjunto que responde a la geometría espacial de la época. Otro elemento importante que aparece en el urbanismo griego es la vía principal de la ciudad, sobre la que se alinean las edificaciones más importantes.

Las ciudades romanas fueron herederas del urbanismo griego; de sus criterios de racionalidad, funcionalidad, armonía y orden. Recogieron también la tendencia griega al cercamiento de los espacios y el valor de la perspectiva o visión de conjunto. En la ciudad romana destaca en primer lugar el foro, después los templos y palacios, las termas, los anfiteatros y los circos, así como el arte urbano, que es en Roma más psicológico y extrovertido que el griego, más estético e interiorista.

Pero la aportación romana más original se halla en los campamentos militares, como corresponde al sentido práctico de esta civilización. Hay que distinguir entonces entre la ciudad de Roma propiamente dicha y las ciudades incorporadas al imperio romano, es para estas ciudades que el plan castrense desarrolla una estructura urbana, especialmente pensada para controlar militarmente la ciudad tomada. Estas ciudades sometidas al yugo romano deberán ceder su propia tradición urbana a las condicionantes impuestas por el urbanismo romano, donde se encuentra de forma característica el desarrollo de las dos calles principales, ortogonales con orientación este-oeste (decumano) y norte-sur (cardo) permitiendo el desarrollo del Foro como ensanchamiento del punto de cruce de ambas calles. Estas ciudades se amurallaban y las dos calles en cruz remataban sus extremos exteriores en cuatro puertas de entrada y control a la ciudad. Otro elemento importante en el desarrollo de la ciudad lo constituye el Acueducto, pieza de ingeniería hidráulica que confiere a cada ciudad un desarrollo particular en su morfología y paisaje dependiendo de su acceso, recorrido, necesidades de altura, así como del desarrollo de las pilas o bancos de agua limpia que se repartían por la ciudad para proveer del líquido a la población.

Las ciudades romanas tomaron ideas del urbanismo griego, como la razón, la utilidad y el orden. En las ciudades romanas, lo más importante era el foro, seguido de los templos, palacios, termas (baños públicos), anfiteatros y circos.

Una gran contribución romana fueron sus campamentos militares. Estos campamentos tenían una estructura urbana muy organizada, con dos calles principales que se cruzaban: el decumano (este-oeste) y el cardo (norte-sur). En el cruce de estas calles se desarrollaba el foro. Las ciudades romanas solían estar amuralladas y tenían cuatro puertas de entrada. Otro elemento clave era el Acueducto, una obra de ingeniería que llevaba agua a la ciudad.

¿Qué pasó con las ciudades al final de la Edad Antigua?

Al final de la Edad Antigua, en la parte occidental del Imperio Romano, las ciudades empezaron a decaer. Las invasiones y otros cambios sociales hicieron que las ciudades perdieran importancia. La gente rica se mudó al campo, y las instituciones urbanas se vieron como una carga.

La crisis del siglo III es el inicio de la decadencia de la ciudad clásica, en la mitad occidental del Imperio. Las sucesivas invasiones, que se convirtieron en un fenómeno de larga duración hasta el siglo VIII, obligaron a costosas inversiones defensivas, visibles en el amurallamiento (un buen ejemplo son las murallas de Lugo). Junto con otros cambios sociales y políticos internos del Bajo Imperio Romano (rebeliones como las bagaudas), la ciudad decayó en importancia: las élites urbanas procuraron eludir el aumento de la presión fiscal y optaron por la ruralización. Instituciones que constituían el corazón de la vida urbana como los collegia de oficios (similares a gremios) y las autoridades públicas (ediles), sometidos al principio hereditario forzoso para controlar la recaudación de impuestos, son vistos ya no como un honor ventajoso, sino como una carga.

Es el momento en que las villae del campo se hacen más lujosas, y se orientan a la autosuficiencia, lo que rompe los vínculos que conectaban el campo con la ciudad y la red de ciudades con Roma. Las ciudades, con mucha menos población, ven desaparecer las funciones lúdicas, sociales, políticas y religiosas de sus grandes hitos urbanos (anfiteatros, termas, templos, basílicas), en beneficio de nuevas funciones religiosas en torno a la imposición del cristianismo, nueva religión oficial a partir de Teodosio. El obispo pasa a ser la principal autoridad urbana.

La desaparición del Imperio en el siglo V solamente reforzó una tendencia ya comenzada.

Las grandes construcciones urbanas como anfiteatros y termas perdieron su función. En su lugar, las nuevas funciones religiosas, con el cristianismo como religión oficial, se hicieron importantes. El obispo se convirtió en la principal autoridad de la ciudad.

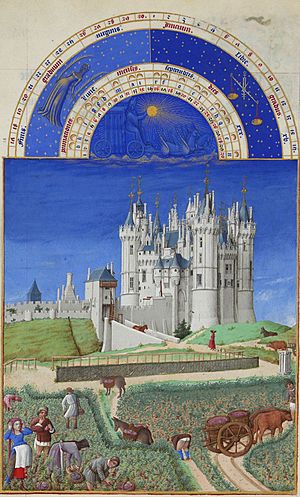

¿Cómo evolucionaron las ciudades en la Edad Media?

Durante la Edad Media, solo Constantinopla mantuvo su importancia como capital del Imperio bizantino. Roma y otras ciudades disminuyeron. Las ciudades más grandes estaban en el sur de Europa, mientras que el centro y norte vivían en una sociedad agraria y feudal.

En la Baja Edad Media, las ciudades volvieron a crecer gracias a la mejora de las condiciones de vida. Esto impulsó la industria, las ferias y el comercio. Ciudades como Medina del Campo, Barcelona, Valencia, Brujas, Milán, Génova, Venecia, Florencia, Colonia y Hamburgo se hicieron importantes. Otras, como París, Londres y Viena, además de ser centros comerciales, se convirtieron en capitales de estados poderosos.

La ciudad medieval aparece como lugar cerrado dentro del paisaje agrícola y forestal, sirviendo de fortaleza defensiva y refugio de los habitantes y campesinos del entorno, a la vez que constituye el mercado del área de influencia. Estas ciudades se desarrollaron con la expansión agrícola iniciada en el siglo XII que generó prosperidad económica y favoreció los intercambios comerciales que se realizaban en núcleos urbanos ya existentes, aunque despoblados desde el fin del Imperio Romano. Estos intercambios también se llevaban a cabo en los castillos y en los monasterios del feudo, especialmente si estaban situados en alguna ruta comercial transitada o tenía puerto.

A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes (cereales, frutas, carne, etc), a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos (herramientas, cerámica, ropa, etc). Por ello el comercio ha sido caracterizado como su función principal, y por ese motivo se requirió que hubiera disposición de plazas o espacios públicos para poder realizar tareas de mercado. Poco a poco los artesanos y comerciantes fueron estableciéndose allí, creando nuevos barrios llenos de talleres y establecimientos de artesanos y mercaderes denominados burgos, por eso a los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses. Es así que la burguesía con el tiempo logra constituir una nueva clase social cuya riqueza no está ligada a la posesión de tierras pero, con el paso del tiempo, algunos de ellos se fueron haciendo ricos y prósperos, lo que hizo que a su vez acumularan más poder. Este hecho hizo que se produjera dentro de esta clase social una división.

Las ciudades medievales estaban rodeadas de altas murallas para su protección y algunas contaban con una fortaleza construida dentro del recinto de la ciudad conocida como ciudadela. En sus puertas se cobraban los impuestos sobre las mercancías que entraban en la ciudad. Las puertas se cerraban por la noche pero por el día permanecían abiertas. Los edificios más destacados eran la catedral, la casa consistorial, la universidad, la lonja, las Iglesias y conventos, las hospederías, los hospitales y los palacios de algunos nobles y burgueses. La ciudad se dividía en barrios, cada uno con su propia parroquia. Disponían de un gran espacio abierto, la plaza del mercado, donde los comerciantes y campesinos instalaban sus tenderetes y en el que tenían lugar los principales acontecimientos de la ciudad: las representaciones de los artistas, las celebraciones festivas y los ajusticiamientos. El resto del espacio estaba ocupado por un enjambre de viviendas que propiciaban calles estrechas y tortuosas, tras las cuales, se encontraban pequeños huertos y corrales.

El ambiente de las ciudades era insalubre en general, pero variaba dependiendo de cada ciudad. Algunas ciudades y villas estaban empedradas y pavimentadas, era muy común el pavimento de canto rodado y adoquines, unas pocas ciudades continuaron la tradición romana del opus spicatum como se puede ver en la Piazza del Campo de Siena, otras no contaban con pavimento en absoluto y las calles se encontraban totalmente embarradas. Los desperdicios se arrojaban en vertederos extramuros conocidos como vaciaderos. La red de saneamiento consistía en una serie de canales, unas veces cubiertos con losas y otras al descubierto, que servían tanto para canalizar las aguas residuales como para drenar el agua de lluvia hacia cuerpos de agua fuera de la ciudad, como ríos o lagos. En algunas ciudades se siguieron utilizando las cloacas, acueductos y baños de origen romano. Por las ciudades correteaban también los animales domésticos (gallinas, cerdos, etc.) que poseían algunos habitantes. Por todo esto, las enfermedades eran frecuentes. Muchas viviendas contaban con estructuras o elementos de madera lo que sumado al uso de velas para la iluminación producía numerosos incendios.

Un ejemplo de la ciudad medieval es la ciudad de Angers, dónde la muralla del Imperio Bajo ha sido edificada al final del siglo III o al principio del siglo IV, cercando un sector incluyendo la catedral, la residencia del obispo, el forum antiguo (mencionado en funcionamiento por las Fórmulas de Angers del siglo VI y probablemente un centro de poder - el conde de Angers residía allí muy antes de 851. La ciudad de Angers ha formado el núcleo del desarrollo urbano, alrededor del cual los barrios se han desarrollado.

Las ciudades medievales eran lugares protegidos por murallas, que servían como fortaleza y refugio. También eran mercados para la gente del campo. Estas ciudades crecieron a partir del siglo XII, gracias a la mejora de la agricultura y el comercio. Los campesinos vendían sus productos y compraban herramientas o ropa hecha por artesanos.

Poco a poco, artesanos y comerciantes se establecieron en las ciudades, creando nuevos barrios llamados "burgos". A sus habitantes se les llamó "burgueses". Esta nueva clase social, la burguesía, obtenía su riqueza del comercio, no de la tierra.

Las ciudades medievales tenían murallas altas para protegerse y, a veces, una fortaleza llamada ciudadela. En las puertas se cobraban impuestos por las mercancías. Los edificios más importantes eran la catedral, la casa consistorial, la universidad, las iglesias y los palacios. Cada ciudad tenía una plaza del mercado, un espacio abierto para el comercio, fiestas y eventos importantes. Las calles eran estrechas y con muchas curvas, y las casas tenían pequeños huertos.

Las condiciones de higiene en las ciudades medievales no eran buenas. Algunas calles estaban empedradas, pero muchas otras estaban embarradas. Los desechos se tiraban fuera de las murallas. Había canales para el agua sucia y la lluvia. Los animales domésticos también andaban por las calles. Por todo esto, las enfermedades eran comunes. Además, muchas casas eran de madera y usaban velas, lo que causaba muchos incendios.

¿Cómo cambiaron las ciudades en la Edad Moderna?

Desde el siglo XV, Europa experimentó un gran crecimiento de población y de ciudades, impulsado por el aumento del comercio internacional. Ciudades como Sevilla, Valencia, Lisboa, Londres, Amberes y Róterdam crecieron gracias a sus puertos. Roma recuperó su importancia como centro del poder papal, y Constantinopla, ahora Estambul, siguió siendo una gran ciudad en el Mediterráneo oriental como capital del Imperio otomano.

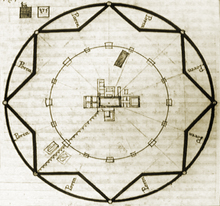

¿Qué es el urbanismo renacentista?

El urbanismo renacentista se refiere a los proyectos de planeamiento urbano desarrollados durante el Renacimiento. El auge del pensamiento racional durante este periodo determinó un resurgir de las concepciones aristotélicas y platónicas sobre la ciudad. Se trata ahora de una ciudad señorial donde los hombres se dedican a cultivar las artes y las letras, en la que vuelve a resurgir el ágora como centro público donde compartir los conocimientos. Una ciudad donde el arte urbano adquiere un protagonismo importante, cuyas calles invitan al paseo y a la conversación. Los mejores ejemplos de este tipo de ciudades son Florencia y Venecia en Italia. El urbanismo del renacimiento se caracteriza principalmente por la expansión de las áreas urbanas existentes o a su remodelación parcial; más que por la creación de nuevas ciudades. Esto se debe a un incremento notable en la población europea, y a la falta de una demanda de nuevos núcleos urbanos orientados al comercio. Recién en las últimas décadas del Renacimiento la industria comienza a generar nuevos asentamientos urbanos.

Estas ideas influirían notablemente en el urbanismo de los nuevos territorios americanos. En efecto, la conquista de América, iniciada en el siglo XVI, permitió a los urbanistas llevar a la práctica en un territorio virgen las ideas utópicas del modelo griego, construyendo ciudades conforme al planteamiento aristotélico. conforme al modelo político de plaza mayor donde las cabeceras eran ocupadas por la iglesia y el Ayuntamiento o concejo y en los laterales las casas de la gente principal (cuando eran de nueva planta y no se asentaban sobre la edificación prehispánica).

El Renacimiento surge en la República de Florencia. Los grupos sociales dominantes pasan a residir en el interior de las ciudades, formando la nobleza urbana. Así, a partir del siglo XV el paisaje urbano verá aparecer el nuevo tipo edificatorio: los palazzi. Surge la figura del arquitecto y el proyecto arquitectónico, entre los que destacarán Brunelleschi, Alberti, Filarete, Scamozzi... que llevarán a cabo tratados sobre ciudades ideales

El urbanismo renacentista se refiere a cómo se planificaron las ciudades durante el Renacimiento. En esta época, se retomaron las ideas de Aristóteles y Platón sobre la ciudad ideal. Se buscaba una ciudad donde la gente pudiera dedicarse a las artes y las letras, y donde el ágora (plaza pública) volviera a ser un centro para compartir conocimientos. Las calles invitaban a pasear y conversar.

Los mejores ejemplos de este tipo de ciudades son Florencia y Venecia en Italia. El urbanismo renacentista se centró más en expandir o remodelar ciudades existentes que en crear nuevas. Esto se debió al aumento de la población en Europa.

Estas ideas influyeron mucho en la conquista de América. En el siglo XVI, los urbanistas pudieron aplicar estas ideas de ciudades ideales en territorios nuevos, construyendo ciudades con una plaza mayor central, donde estaban la iglesia y el ayuntamiento.

El Renacimiento comenzó en Florencia. La nobleza empezó a vivir dentro de las ciudades, y surgieron figuras importantes como el arquitecto, que diseñaba palacios y escribía sobre ciudades ideales.

Pienza: Un ejemplo de ciudad ideal

La ciudad hasta 1462 no era más que un pequeño pueblo llamado Corsignano. El evento que cambió su suerte fue el nacimiento en 1405 de Enea Silvio Piccolomini, que 53 años más tarde se convirtió en el Papa Pío II. Un simple viaje del pontífice a Mantua lo llevó a cruzar el lugar de nacimiento y la degradación que encontró le llevó a decidir la construcción de una nueva ciudad ideal sobre la antigua aldea, confiando el proyecto de renovación al arquitecto Bernardo Rossellino. La construcción duró aproximadamente cuatro años y sacó a la luz una ciudad armoniosa con formas típicamente del siglo XV. La muerte prematura del papa Pío II también cerró la historia de la nueva ciudad, que desde entonces ha sufrido cambios limitados.

Por la belleza de su histórico centro renacentista, en 1996 Pienza se convirtió en parte del patrimonio natural, artístico y cultural de la UNESCO, seguido en 2004 por la misma zona del valle en la que se encuentra: el Valle d'Orcia.

Historia natural: en 2003, en la reserva natural de Lucciola Bella, fueron hallados los restos fósiles de un Etruridelphis giulii, un mamífero marino similar a un delfín especie qué vivió en el área hace más de 4,5 millones de años, en un período en el que los barrancos actuales eran el fondo del mar Tirreno. El fósil ha sido considerado por los estudiosos, de gran valor científico, porque es el hallazgo más completo de esta especie en el mundo.

Pienza se encuentra entre las ciudades condecoradas por su valor militar durante la guerra de liberación, galardonada con la medalla de plata por valor militar por los sacrificios de su gente y por su actividad en la lucha de partisanos durante la Segunda Guerra Mundial.

Hasta 1462, Pienza era un pequeño pueblo llamado Corsignano. Su destino cambió cuando Enea Silvio Piccolomini, que nació allí, se convirtió en el Papa Pío II. El Papa decidió construir una nueva ciudad ideal sobre el antiguo pueblo, encargando el proyecto al arquitecto Bernardo Rossellino. La construcción duró unos cuatro años y creó una ciudad muy armoniosa.

Gracias a la belleza de su centro histórico renacentista, Pienza es parte del patrimonio de la UNESCO desde 1996.

Addizione Erculea: La expansión de Ferrara

Fue Hércules I quien puso en marcha un ambicioso proyecto urbanístico, una verdadera duplicación de la ciudad siguiendo principios racionales, y encargó su diseño al arquitecto Biagio Rossetti. El proyecto empezó en 1484, tras el asedio de Ferrara por parte de la República de Venecia. Los objetivos principales eran expandir la superficie de la ciudad y reforzar el sistema defensivo de las murallas, que constituyen uno de los ejemplos más antiguos de fortificación construida según el estilo de la traza italiana. La obra, que fue realizada entre 1492 y 1510, aumentaba el prestigio de la corte estense y la ponía en competición con las cortes más importantes de Europa.

En primer lugar se rellenó el foso de la Giovecca, construyendo en su lugar una ancha calle que sirviera de bisagra entre la parte nueva y la parte antigua de la ciudad. Hizo prolongaciones regulares de las calles medievales al otro lado de esta arteria, fundiendo así de manera orgánica lo viejo y lo nuevo. La parte nueva, que se inspira en el urbanismo romano a través de las descripciones de Vitruvio, tenía una red viaria ortogonal que se articulaba sobre dos ejes principales:

El segundo eje, en particular, era completamente nuevo y tenía un ambiente plenamente «público» (frente al otro eje, que seguía vinculado al paso de los duques). Fue enfatizado con una gran plaza arbolada, la actual Piazza Ariostea.

La parte «nueva» de la ciudad se llamó Arianuova. Para integrar la ampliación con el resto de la ciudad y mitigar la posible rigidez del esquema, Rossetti dejó zonas verdes que actuarían como «pausas» del tejido urbano y, en los edificios que proyectó él, continuó usando los tradicionales ladrillos de arcilla. Fue precisamente paseando en esta nueva ciudad, todavía sin casas ni habitantes, hecha solo de aire, donde Torquato Tasso completó el primer poema europeo moderno, Jerusalén liberada.

Hércules I de Este inició un gran proyecto para duplicar la ciudad de Ferrara, siguiendo ideas racionales. Encargó el diseño al arquitecto Biagio Rossetti. El proyecto comenzó en 1484. Los objetivos eran expandir la ciudad y fortalecer sus murallas. Esta obra, realizada entre 1492 y 1510, aumentó el prestigio de Ferrara.

Primero, se rellenó un foso para crear una calle ancha que uniera la parte nueva y la antigua de la ciudad. La parte nueva se inspiró en el urbanismo romano, con calles que se cruzaban en ángulo recto y dos ejes principales. El segundo eje era completamente nuevo y público, con una gran plaza arbolada, la actual Piazza Ariostea.

La parte nueva de la ciudad se llamó Arianuova. Para que la expansión se integrara bien, Rossetti incluyó zonas verdes y usó ladrillos tradicionales en sus edificios.

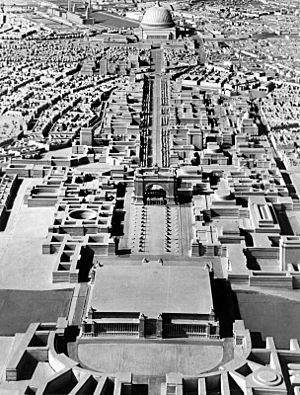

¿Qué es el urbanismo barroco?

En las cortes más poderosas de Europa, la estructura urbana intentará ostentosamente asentar los valores y la estructura política creada por los dirigentes. Así, en 1585 el Papa Sixto V inició las obras para la transformación urbana de Roma, encargando a Domenico Fontana la conexión entre los principales edificios religiosos de la ciudad por medio de grandes ejes viarios rectilíneos. El proyecto, que se basaba en la ratificación de Roma como ciudad santa, estableció el precedente para las intervenciones que se habrían de llevar a cabo en diversas ciudades europeas.

En Roma, los centros focales del panorama urbano se subrayaron mediante la colocación de antiguos obeliscos egipcios y altas cúpulas, mientras que en París los nodos del sistema viario se definieron por medio de plazas simétricas, en cuyo centro se colocaba la estatua del soberano. En líneas generales, la plaza barroca cedió su función tradicional cívica y pública para convertirse en un medio de exaltación de la ideología religiosa o política, como en el caso de las plazas reales francesas (la Plaza de los Vosgos o la Plaza Vendôme, por ejemplo) o de la Plaza de San Pedro de Roma. La ciudad se va a estructurar en torno a un centro, como el poder absoluto tiene como centro el Rey, al que confluyen grandes vías, rectas de amplias perspectivas. Las plazas serán uno de los grandes elementos, reflejo y símbolo del poder civil o religioso, entendidas como escenarios de fiestas y representación.

Sin embargo, los cambios se van a reflejar mejor en las pequeñas cortes europeas, donde las realizaciones pueden cambiar y determinar la imagen de toda la ciudad, como es el caso de Würzburg, mientras que en los grandes organismos urbanos como París o Roma, la complejidad y la aparatosidad de los proyectos se va a enfrentar con la ciudad preexistente, que dificulta en gran medida la transformación pretendida, consiguiéndose mejores resultados en las nuevas residencias de los soberanos, fuera de la ciudad, como es el caso de Versalles.

En el urbanismo barroco, las ciudades se diseñaban para mostrar el poder de los gobernantes. En 1585, el Papa Sixto V comenzó a transformar Roma, conectando los edificios religiosos con grandes calles rectas. Este proyecto, que buscaba reafirmar a Roma como "ciudad santa", sirvió de ejemplo para otras ciudades europeas.

En Roma, se destacaron puntos importantes con obeliscos y cúpulas. En París, las plazas simétricas con estatuas de los reyes se convirtieron en centros importantes. Las plazas barrocas dejaron de ser solo lugares públicos para convertirse en símbolos del poder religioso o político, como la Plaza de San Pedro en Roma o las "plazas reales" en Francia. Las ciudades se organizaban alrededor de un centro, como el rey, con grandes avenidas rectas que llegaban a él.

Estos cambios se vieron mejor en ciudades más pequeñas, como Würzburg, donde las obras podían transformar toda la ciudad. En ciudades grandes como París o Roma, era más difícil cambiar todo lo que ya existía. Por eso, los mejores resultados se vieron en las nuevas residencias de los reyes fuera de la ciudad, como Versalles.

¿Cómo se desarrollaron las ciudades en la Edad Contemporánea?

El siglo XIX fue una época de crecimiento enorme para ciudades como París, Viena, Moscú, San Petersburgo y las ciudades de Inglaterra y Alemania, especialmente sus capitales, Londres y Berlín.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el proceso colonial y la consecuente apertura de nuevos mundos amplían la geografía económica de Europa y hacen surgir un nuevo modo de entender la actividad empresarial. Resulta ahora necesario poner al servicio de la producción nuevos medios tecnológicos, nuevas condiciones de accesibilidad y, sobre todo, una nueva distribución del espacio. La entrada en escena de la energía eléctrica favorece el surgimiento de las coronas periféricas de las ciudades, cuyos suelos vacantes son ocupados por los nuevos asentamientos industriales y laborales, dando lugar a una nueva concepción de separación espacial entre producción y gestión.

La población urbana se distribuye formando arcos más o menos amplios en torno al núcleo urbano, en un movimiento centrífugo. En el arco exterior se sitúan las crecientes masas residenciales, constituidas por la nueva mano de obra inmigrante para la industria. Son los “barrios obreros”, típicos de los extrarradios de las grandes ciudades, densamente poblados, con escasos servicios y en general con pocas condiciones de habitabilidad. En estos barrios se concentra la masa laboral, que comparte la periferia con las grandes e insalubres instalaciones industriales.

Hasta la llegada de la Revolución industrial la intervención de los poderes públicos en el campo urbanístico había sido muy limitada, en su mayor parte se trataba de medidas orientadas a la sanidad y a la reglamentación de las edificaciones situadas en los conjuntos monumentales o en áreas centrales de la ciudad. Ahora, el nuevo entramado de intereses nacido al amparo del “desarrollismo industrial”, convertirá al urbanismo en una trama social y política, donde los poderes públicos tendrán que intervenir para reducir las tensiones que se generan en este campo cada vez más conflictivo.

Estos elementos fueron los que provocaron un cambio profundo en todo lo referente a la morfología urbana de las ciudades, creando espacios que llevaron a la búsqueda de soluciones reformatorias en el marco de las teorías políticas del utilitarismo que proporcionarían una preocupación en la ordenación urbana de las ciudades. Nacen así elementos indispensables en las ciudades industriales: Un sistema eliminación de las aguas negras, uno de distribución de agua potable, y otro de transportes dentro una misma ciudad.

En el Reino Unido habían visto la luz durante la segunda mitad del siglo XIX movimientos a favor de los parques urbanos, se habían creado barriadas de iniciativa pública, existía ya una prolija legislación en materia sanitaria y de reforma de la viviendas, habiéndose establecido formas de control del crecimiento de las ciudades industriales, de la calidad de los edificios, normas sobre estética, volúmenes, etc. La ciudad jardín se plantea no solamente como una inversión ventajosa en el plano social, sino también como un proyecto financieramente rentable.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la Revolución industrial y la expansión colonial cambiaron la economía de Europa. Se necesitaron nuevas tecnologías y una nueva forma de organizar el espacio. La electricidad permitió que surgieran zonas industriales y de trabajo en las afueras de las ciudades, separando la producción de las oficinas.

La población de las ciudades se extendió hacia afuera. En las zonas exteriores, se crearon "barrios obreros" para los trabajadores de las fábricas. Estos barrios estaban muy poblados, con pocos servicios y condiciones de vida difíciles.

Antes de la Revolución Industrial, los gobiernos intervenían poco en el urbanismo. Pero con el crecimiento industrial, el urbanismo se volvió un tema social y político, y los gobiernos tuvieron que intervenir para resolver los problemas. Así surgieron sistemas para eliminar las aguas negras, distribuir agua potable y mejorar el transporte dentro de las ciudades.

En el Reino Unido, en la segunda mitad del siglo XIX, surgieron movimientos a favor de los parques urbanos. Se crearon barrios públicos y se aprobaron leyes para mejorar la higiene y las viviendas, controlando el crecimiento de las ciudades industriales.

París y las reformas de Haussmann (1853-1870)

Georges-Eugène Haussmann fue un funcionario público que, junto a Napoleón III, trabajó en la reforma y renovación de París.

El «haussmannianismo» no se contentó solamente con trazar calles y crear los equipamientos adecuados. Intervino también en el aspecto estético de los inmuebles privados.

El frente de la calle de la manzana (en francés, islote, îlot) fue concebido como un conjunto arquitectónico homogéneo. El inmueble no era autónomo y debía contribuir a un paisaje urbano unificado con los otros edificios apoyados en las nuevas aperturas. Sin embargo, la manzana haussmanniana sigue siendo heterogénea: únicamente las parcelas situadas en las nuevas aperturas se vieron afectadas por la modernización, y las otras parcelas de la manzana anterior no se destruyeron; las edificaciones de siglos anteriores cohabitaban con los nuevos edificios, y el azar de las parcelas inedificables, revelaba la parte trasera de esas construcciones en patios o en las nuevas alineaciones.

El Reglamento de urbanismo de París y las servidumbres impuestas por los poderes públicos favorecieron una tipología que llevó a término la evolución clásica del inmueble parisino hacia la fachada característica del París haussmanniano:

La fachada se organiza alrededor de líneas horizontales fuertes que a menudo continúan de un edificio a otro: balcones, cornisas, alineación perfecta de fachadas sin retiros ni salientes importantes. El modelo de la calle de Rivoli se extiende al conjunto de las nuevas vías parisinas, a riesgo de una uniformización de ciertos barrios. Sobre la fachada, los progresos de las técnicas de aserradura y de transporte permitieron utilizar la piedra de sillería en «gran aparejo», es decir en forma de gruesos bloques y no como un simple aplacado. Las calles producen un efecto monumental que dispensaba a los edificios de recurrir a la decoración: las esculturas o moldeados no se multiplicarán hasta finales del siglo.

El "haussmannianismo" no solo creó calles y servicios en París, sino que también cambió la apariencia de los edificios privados. La parte de la manzana que daba a la calle se diseñó como un conjunto arquitectónico uniforme. Los edificios no eran independientes, sino que formaban parte de un paisaje urbano unificado.

Las normas de urbanismo de París impulsaron un tipo de fachada que se volvió característica: con líneas horizontales fuertes que se extendían de un edificio a otro, balcones y cornisas, y fachadas perfectamente alineadas. Esto dio a las calles un aspecto monumental.

¿Qué fueron los ensanches en España?

En la segunda mitad del siglo XIX, en plena Revolución industrial, cuando el crecimiento demográfico y las nuevas actividades industriales, que necesitaban gran cantidad de terreno, obligaron a la actuación urbanizadora sobre terrenos rústicos extramuros de la ciudad, toda vez que las antiguas murallas que constreñían las poblaciones habían perdido su función militar. Este crecimiento permitió adaptar las ciudades a los nuevos medios de transporte como el ferrocarril a la par que se trataba de solucionar los problemas de salubridad e higiene que presentaban muchas poblaciones.

La percepción de esta necesidad indujo a los gobiernos a legislar este aspecto. El primer intento fue el Proyecto de Ley General para la Reforma, Saneamiento, Ensanche y otras Mejoras de las Poblaciones, propuesto por el ministro de Gobernación José Posada Herrera en 1861 y rechazado por el Senado. Establecía la cesión gratuita de viales, régimen de parcelas mínimas indivisibles, generalización del régimen de licencias, compensación de beneficios y cargas de la urbanización, edificación forzosa de solares, regulación de linderos, proyecto técnico y económico previo a toda urbanización, etc. La ley tuvo que esperar hasta 1864 para su aprobación, seguido en 1867 del Reglamento. La influencia de esta ley en el desarrollo de los Ensanches fue determinante y contribuyó a que el resultado final se alejase de los proyectos iniciales.

En 1892 el sistema se hace definitivo con una nueva Ley que regula los ensanches de Madrid y Barcelona y faculta al Gobierno para extenderla a otras poblaciones. Para aprobar cada uno de estos Planes Generales era necesaria una Ley Especial. En 1895, se promulgó la Ley de Saneamiento y Mejora de las Poblaciones, pensada para resolver los problemas de los cascos históricos.

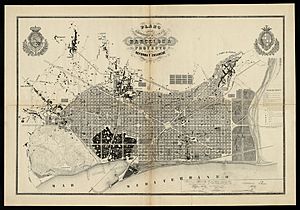

Tomando como referencia estas leyes, el proyecto de Bilbao y la experiencia pionera del Ensanche de Barcelona diseñado por Ildefonso Cerdá, numerosos municipios acometieron ensanches: Madrid, Valencia, Bilbao, Málaga, San Sebastián, León, Alcoy, Santander, Vitoria, Tarragona, Pontevedra, Pamplona y Mataró, entre otros. En 1854 se autorizó el derribo de las murallas de Barcelona y, en 1857, el ayuntamiento convocó un concurso en el que se establecía que el ensanche sería ilimitado. En 1860 se publicó el decreto de puesta en marcha del proyecto de ensanche de Ildefonso Cerdá quien planteó su ensanche como una ciudad completamente nueva, no articulada en torno al casco antiguo. Su característica principal es el trazado ortogonal uniforme, con tres ejes oblicuos (Diagonal, Meridiana y Paralelo) que facilitan su recorrido. La unidad básica del Ensanche es la manzana de 113 metros de lado y achaflanada en sus esquinas, de manera que se crean pequeñas plazas en los cruces. Se preveían cuatro anchuras de calle (20, 30, 50 y 100 metros), la existencia de jardines en el interior de las manzanas y una edificabilidad mucho menor que la que finalmente se autorizó.

En la misma época se planteó la necesidad del Ensanche de Madrid. En 1857 el Ministerio de Fomento ordenó el estudio de un futuro Ensanche, cuya dirección fue encomendada a Carlos María de Castro. El ensanche de Castro se asemeja al de Cerdà en el trazado ortogonal y en no prolongar la ciudad histórica sino en constituirse en una ciudad nueva por el este y el norte. Fruto de la misma ley es el plan para construir una gran vía transversal en Madrid, para dotar a la ciudad vieja del eje este-oeste del que carecía. Sin embargo, completar el proyecto de la Gran Vía llevó cuatro décadas.

Los ensanches se caracterizan, a menudo, por seguir una cuadrícula de calles regular con lo que suelen presentar una imagen característica peculiar, por la rectitud de sus calles y su homogeneidad. El primer paso solía consistir en lograr la autorización del ejército para derribar las murallas. Su construcción solía ser lenta y a lo largo del proceso la regularidad de la edificación y algunas de las normas no se respetaban. Los destinatarios de estos ensanches pertenecían generalmente a la clase burguesa de la ciudad, atraídos por un entorno de más calidad. Con frecuencia los ensanches se convirtieron en zonas de especulación ya que los propietarios de los terrenos obtuvieron beneficios fiscales, y en función de sus intereses pudieron mantener solares sin construir mientras que en otras zonas se superaba con creces la edificabilidad prevista.

En la segunda mitad del siglo XIX, durante la Revolución industrial, la población creció mucho y las nuevas industrias necesitaban espacio. Esto llevó a construir en terrenos fuera de las ciudades, ya que las antiguas murallas habían perdido su función militar. Este crecimiento permitió adaptar las ciudades a nuevos transportes como el ferrocarril y resolver problemas de higiene.

El gobierno español intentó legislar sobre esto. En 1861, se propuso una ley para la reforma y mejora de las poblaciones, que fue aprobada en 1864. Esta ley influyó mucho en el desarrollo de los "Ensanches". En 1892, una nueva ley reguló los ensanches de Madrid y Barcelona, y en 1895, se creó una ley para mejorar los cascos históricos.

Muchos municipios, inspirados en estas leyes y en el Ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdá, crearon sus propios ensanches. En 1854, se permitió derribar las murallas de Barcelona. El proyecto de Cerdá para Barcelona, iniciado en 1860, planteó una ciudad completamente nueva, con un trazado ortogonal (calles en cuadrícula) y esquinas achaflanadas en las manzanas para crear pequeñas plazas.

En la misma época, se planificó el Ensanche de Madrid, dirigido por Carlos María de Castro. Este ensanche también tenía un trazado ortogonal y se concibió como una ciudad nueva al este y norte de la histórica. También se planeó la Gran Vía, una importante calle transversal en el centro de Madrid.

Los ensanches suelen tener calles rectas y un aspecto uniforme. A menudo, el primer paso era conseguir permiso para derribar las murallas. La construcción era lenta y no siempre se respetaban las normas. Estos ensanches estaban pensados para la clase burguesa, que buscaba un entorno de mejor calidad. A veces, los ensanches se convirtieron en zonas de especulación, donde los dueños de los terrenos obtenían beneficios.

Berlín y la "Reconstrucción crítica" desde los años 1980

La reconstrucción crítica (en alemán: kritische Rekonstruktion) es el nombre dado al proceso de cambios arquitectónicos y urbanísticos que protagonizó la capital alemana tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Constituye el instrumento regulador del desarrollo urbanístico de la ciudad y sus contenidos se componen de una serie de reglamentos o exigencias. El movimiento alentó el regreso a tipologías arquitectónicas tradicionales e intentó contribuir al despertar de la memoria histórica oculta en la trama de sus calles y espacios públicos, no mediante la reproducción de estos elementos, sino a través de su reinterpretación. La reconstrucción crítica se fundamenta en la incorporación de criterios y pautas estéticas de la ciudad antigua del siglo XIX en el urbanismo actual, como método para no perder la identidad de la ciudad, frente a la disparidad de los estilos de las propuestas arquitectónicas que se formulaban para Berlín.

Las razones oficiales dadas para esta estrategia fueron dos: en primer lugar, que era necesario reparar no solo el daño causado por la Segunda Guerra Mundial, sino también el causado por los planificadores durante la reconstrucción de los años posteriores y, en segundo lugar, que no solo los edificios, sino la ciudad en su conjunto necesitaban ser reconstruidos. Con la caída del muro, la ciudad se encontró con franjas de terrenos sin construir allí donde se había levantado dicha barrera. Esta cicatriz cortaba la ciudad por el centro, por lo que la reunificación alemana cambió la estructura de Berlín donde zonas que anteriormente eran periferia, estaban ahora en el centro y varias calles que no llevaban a ninguna parte, volvieron a ser principales. La situación hizo posible una serie de proyectos destinados a unir las estructuras urbanas a ambos lados y en los que hubo que decidir entre una réplica de los viejos edificios, una reconstrucción crítica basada en una interpretación contemporánea o una ruptura total con el pasado. Así, en las décadas de 1990 y 2000 Berlín se convirtió en el terreno de obras más grande de Europa y se transformó para cumplir nuevamente su función como capital de Alemania. La reconstrucción crítica marcó la pauta de esta transformación.

Originalmente, el término reconstrucción crítica corresponde al nombre de una teoría de la arquitectura y el urbanismo desarrollada por el arquitecto berlinés Josef Paul Kleihues que se aplicó por primera vez en la Exposición Internacional de Edificios de Berlín (IBA) en la década de 1980. Luego se usó en la planificación de la ciudad tras la reunificación alemana a partir de 1991 con el apoyo del Senado de Berlín, pero su ejecución estuvo en gran parte en manos de Hans Stimmann, quien fue director de construcción de la ciudad de 1990 a 1997 y hasta 2006 fue su director de planificación. Desde esta posición, el arquitecto llevó a cabo la idea de Kleihues de la reconstrucción crítica.

A partir de las condiciones históricas de Berlín, Stimmann y Dieter Hoffman-Axthelm tuvieron la responsabilidad de volver a unificar la ciudad con los criterios de la arquitectura posmoderna. Los dos trabajaron en la supervisión del proyecto desde el Rotes Rathaus (Ayuntamiento de Berlín), en la oficina de la administración del Senado para el desarrollo de la ciudad. Stimmann también usó la Reconstrucción crítica como base para su Planwerk Innenstadt, un plan de desarrollo en el centro de Berlín que favorecía la demolición de edificios de mediados de siglo y el relleno de parcelas vacías con estructuras de uso mixto de mayor densidad urbana.

Las autoridades de la ciudad impusieron pautas estrictas para el tamaño y la apariencia de todos los edificios, excepto los federales. Este clima de relativa hostilidad hacia la experimentación llevó a la reconstrucción del centro de la ciudad de una manera que proporcionaba una escena urbana relativamente homogénea, que sugería que la historia de esta ciudad debió haber continuado sin interrupción. En un esfuerzo por reconstruir Berlín como una "ciudad europea" tradicional, la oficina intentó evitar lo vanguardista y dio prioridad a lo históricamente armonioso. Crearon un conjunto de reglas: los edificios no deben tener más de 22 metros, las calles seguirían siendo estrechas, el 20 por ciento del edificio tenía que proporcionar espacio para apartamentos, los edificios no podían ocupar bloques enteros, sino que tenían que romperse en estructuras de conexión separadas, y la oficina del Senado podría vetar cualquier proyecto. Asimismo, según palabras de Stimmann, estas normas deben entenderse como una reacción ante el temor de que se cree una situación caótica, resultado tanto de las ambiciones de inversores privados y arquitectos, como del conflicto de intereses entre el sector privado y la administración pública.

Los principales ejemplos de reconstrucción crítica en Berlín son la Potsdamer Platz y la Alexanderplatz. Uno de los proyectos más polémicos fue la demolición del Palacio de la República, antigua sede del parlamento de la RDA, con el finde reconstruir la fachada barroca del antiguo Palacio Real de Berlín, la que fue residencia principal de los Hohenzollern desde el siglo XVIII hasta la caída del Imperio alemán en 1918.

La "reconstrucción crítica" es el nombre de los cambios en la arquitectura y el urbanismo de Berlín después de la caída del Muro de Berlín en 1989. Este enfoque buscaba reparar los daños de la Segunda Guerra Mundial y de la reconstrucción posterior, y reconstruir la ciudad entera.

Con la caída del muro, Berlín tenía grandes áreas vacías donde antes estaba la barrera. La reunificación alemana cambió la estructura de la ciudad, y zonas que antes eran las afueras, ahora estaban en el centro. Esto permitió proyectos para unir las dos partes de la ciudad. Se decidió no replicar los edificios antiguos, sino reinterpretarlos de forma contemporánea. Así, en los años 90 y 2000, Berlín se convirtió en el mayor lugar de construcción de Europa.

La reconstrucción crítica fue una teoría del arquitecto Josef Paul Kleihues, aplicada por primera vez en los años 80. Después de la reunificación, fue apoyada por el Senado de Berlín y dirigida por Hans Stimmann.

Stimmann y Dieter Hoffman-Axthelm trabajaron para unificar la ciudad. Impusieron reglas estrictas para el tamaño y la apariencia de los edificios. Querían que Berlín volviera a ser una "ciudad europea" tradicional, evitando lo muy moderno y priorizando la armonía histórica. Algunas reglas eran: los edificios no debían superar los 22 metros de altura, las calles debían ser estrechas, y el 20% del edificio debía ser para apartamentos.

Ejemplos importantes de esta reconstrucción en Berlín son la Potsdamer Platz y la Alexanderplatz. Un proyecto notable fue la demolición del Palacio de la República para reconstruir la fachada del antiguo Palacio Real de Berlín.

Véase también

- Anexo:Ciudades más grandes de Europa en la historia

- Historia del saneamiento ambiental

- Historia del urbanismo en España

- Población estimada de ciudades históricas