Historia de Canarias para niños

Las Islas Canarias son un grupo de islas en el Océano Atlántico, ubicadas al oeste del Sáhara. Estas islas son conocidas desde hace mucho tiempo, y en la antigüedad estaban habitadas por los aborígenes canarios. A partir del siglo XV, los europeos mostraron interés en el archipiélago. La llegada de los europeos comenzó en 1402 con la expedición de Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle. Una segunda etapa, llamada "invasión de realengo", fue iniciada por la Corona de Castilla en 1477. Después de la llegada de los españoles, la mezcla de personas y culturas dio origen a la sociedad canaria actual. A principios del siglo XVIII, las islas sufrieron ataques de piratas, pero ninguna isla fue invadida. Después de un periodo de gobierno autoritario entre 1939 y 1975, Canarias, al igual que el resto de España, inició un camino hacia la democracia. Hoy en día, son una Comunidad Autónoma de España, dividida en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Contenido

Periodo antiguo de las islas

Antes de la llegada de los europeos, las Islas Canarias estaban habitadas por diferentes grupos de personas. Aunque a menudo se les llama "guanches", cada isla tenía su propio nombre para sus habitantes: canarios (en Gran Canaria), majos (en Lanzarote y Fuerteventura), benahoritas (en La Palma), bimbaches (en El Hierro), gomeros (en La Gomera) y guanches (en Tenerife).

Los antiguos habitantes de Canarias estaban relacionados con los pueblos bereberes del norte de África. Durante mucho tiempo, se pensó que estas poblaciones fueron traídas por los fenicios o los romanos. Sin embargo, otra idea sugiere que hubo varias migraciones, primero por la desertificación del Sáhara y luego por la influencia del Imperio romano en el norte de África. Tanto el tipo de personas como las palabras de su idioma indican que venían de la región bereber. En todas las Canarias hay nombres de lugares que tienen un origen bereber o amazig, como Tegueste, Tinajo, Tamaraceite o Teseguite.

Las principales actividades económicas de estos pueblos eran el pastoreo (cuidar animales), la agricultura, la recolección de frutos y bayas, y la pesca en las costas.

Cómo los europeos conocieron Canarias

Es un poco difícil saber cuándo los europeos supieron de las Islas Canarias, porque los relatos antiguos mezclan la realidad con mitos. En la Antigüedad Clásica, el Atlántico era el fin del mundo conocido, y las historias sobre los Campos Elíseos o el Jardín de las Hespérides se mezclaban con lo que se sabía de la geografía. Las menciones más antiguas son inciertas y podrían referirse a otros lugares. Sin embargo, en los textos romanos de Plinio el Viejo, las Islas Canarias ya aparecen mencionadas y descritas.

Es posible que las islas fueran descubiertas por primera vez por el explorador cartaginés Hannón el navegante en su viaje alrededor de África, en el año 570 a.C. El primer documento escrito que menciona directamente Canarias es de Plinio el Viejo. Él cuenta el viaje del rey Juba II de Mauritania a las islas en el año 40 a.C., y las llama por primera vez "Islas Afortunadas" (Fortunatae Insulae). En este documento también aparece por primera vez el nombre Canaria, que probablemente se refería a la isla de Gran Canaria. Según Plinio, este nombre se le dio a la isla en recuerdo de dos grandes perros mastines que los enviados de Juba capturaron allí y llevaron a Mauritania (el actual Marruecos). Estos perros aparecen representados a ambos lados del actual escudo de Canarias. Sin embargo, esta historia podría no ser del todo exacta, ya que se sabe que cuando llegaron los castellanos, las razas de perros nativas de las islas eran pequeñas. Hoy en día, algunas teorías relacionan el nombre con el grupo bereber "canarii" que vivía en el noroeste de África.

Los romanos dieron nombres a cada una de las islas: Ninguaria o Nivaria (Tenerife), Canaria (Gran Canaria), Pluvialia o Invale (Lanzarote), Ombrion (La Palma), Planasia (Fuerteventura), Iunonia o Junonia (El Hierro) y Capraria (La Gomera). Alrededor del siglo II, fundaron el primer y único asentamiento romano conocido en Canarias, en la isla de Lobos, cerca de Fuerteventura. Este lugar se dedicaba principalmente a producir púrpura, un tinte muy valioso en el Imperio Romano.

El geógrafo hispanorromano Pomponio Mela las ubicó por primera vez con exactitud en un mapa. Plutarco fue informado por el general Sertorio sobre la existencia de las islas, a las que este último pensó en retirarse debido a sus problemas políticos.

Durante mil años, entre los siglos IV y XIV, las islas parecen desaparecer de la historia. El único relato de esta época, aunque incierto, es el viaje de San Borondón, cuya leyenda se extendió por Europa. Durante la Edad Media, las islas fueron visitadas por los árabes. En el siglo XIV, las islas fueron "redescubiertas". Hubo muchas visitas de mallorquines, portugueses y genoveses. Lancelloto Malocello se estableció en Lanzarote en 1312. Los mallorquines fundaron una misión en las islas con un obispado, que existió desde 1350 hasta 1400. De esta misión provienen algunas imágenes de vírgenes que hoy son veneradas en las islas y que antes lo fueron por los guanches.

Del siglo XV al siglo XVIII

La conquista de Canarias terminó en 1496. Desde ese momento, las islas se unieron completamente a la cultura europea. Sus formas de gobierno, sociedad, economía y cultura serían las de Castilla. Su historia estuvo ligada a la de la Corona Española.

Crecimiento de la población

A mediados del siglo XVI, la población total de las Islas Canarias no superaba los 35.000 habitantes. La mayoría de estas personas vivían en Tenerife y Gran Canaria (aproximadamente tres cuartas partes del total).

Tenerife era la isla más poblada, con entre 9.000 y 10.000 habitantes. De ellos, unos 2.500 eran descendientes de los antiguos guanches y de aborígenes de otras islas, especialmente de Gran Canaria y La Gomera, y también había personas de origen africano. El resto eran principalmente portugueses y españoles, además de grupos de genoveses, flamencos y franceses. A finales de ese siglo, la población de Tenerife superaba los 20.000 habitantes.

En Gran Canaria, hubo un crecimiento inicial y luego un estancamiento de la población en la segunda mitad del siglo XVI. A principios de siglo, vivían menos de 3.000 personas en la isla. Esta cifra aumentó a unas 8.000 personas hacia 1550, gracias a la llegada de personas de la Península (Portugal y España), la llegada de personas de África y el crecimiento natural, todo esto impulsado por la economía del azúcar. Pero a finales de ese siglo, la población apenas superaba esa cifra, e incluso a principios del siglo XVII bajó a 6.000 habitantes, siendo superada por La Palma. Las razones de este estancamiento y retroceso fueron los ataques de piratas en los años 90, las enfermedades, las malas cosechas y la emigración causada por la crisis económica del azúcar.

A finales del siglo XVI, el resto de las islas tenían las siguientes poblaciones: La Palma, 5.580 habitantes; La Gomera, 1.265; El Hierro, 1.250; Lanzarote, menos de 1.000; y Fuerteventura, unos 1.900 habitantes.

El siglo XVII fue un periodo de crecimiento de la población en Canarias, a diferencia de lo que ocurría en la Península. Se pasó de menos de 41.000 habitantes en 1605 a 105.075 en 1688. Las islas occidentales (Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro) concentraban alrededor del 70% de la población, mientras que en las islas orientales (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura) vivían unas 30.000 personas. Tenerife, con más de 50.000 habitantes, y Gran Canaria, con 22.000, seguían siendo las islas más pobladas. De las islas más pequeñas, La Palma era la única que superaba los 14.000 habitantes. El resto de las islas también crecieron, alcanzando cifras cercanas a los 4.000 habitantes cada una.

La razón de este crecimiento desigual fue el auge económico de Tenerife y La Palma, gracias al desarrollo de la producción de vino, que se exportaba mucho. Sin embargo, las islas orientales, especialmente Gran Canaria, sufrieron los efectos del fin del ciclo del azúcar, los ataques de piratas, las enfermedades y la emigración hacia Tenerife y La Palma. Todo esto explica su estancamiento demográfico, del que solo pudieron empezar a recuperarse a partir del último tercio del siglo.

El crecimiento de la población continuó durante el siglo XVIII. En total, la población del archipiélago pasó de 105.075 a finales del siglo XVII a 194.516 en el año 1802. La distribución de la población era desigual; más de dos tercios se concentraban en Tenerife y Gran Canaria, las islas más prósperas, mientras que El Hierro no aumentó su población en todo el periodo. A diferencia de los siglos anteriores, el aumento benefició especialmente a las islas orientales, ya que las occidentales sufrieron los efectos de la crisis del vino, lo que provocó una mayor emigración hacia América.

La sociedad

La sociedad canaria de esta época tenía las características de las sociedades europeas: la mayoría eran campesinos, a menudo sin tierras, las élites (nobles y religiosos) tenían privilegios, había muchos religiosos y también personas en situación de esclavitud.

La nobleza estaba formada por los descendientes de los líderes de la conquista. Su poder económico se basaba en la posesión de grandes extensiones de tierra y en la exportación de productos como el azúcar en el siglo XVI y el vino en el siglo XVII. El dinero que obtenían lo usaban para comprar bienes de lujo, más tierras o para obras de caridad. Controlaban el poder político y militar y se concentraban en las principales ciudades de las islas centrales (Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, La Orotava, etc.). Formaban un grupo cerrado, que se casaba entre sí, aunque también hacían alianzas familiares con personas de negocios, a menudo de origen extranjero, que se habían establecido en las islas.

El clero (personas religiosas) era numeroso. Durante los siglos siglo XVI y XVII, se establecieron muchas órdenes religiosas, gracias al apoyo de los nobles y de los comerciantes. Esta abundancia se ve en la cantidad de conventos en las principales ciudades y pueblos de las islas, como La Laguna, Las Palmas, La Orotava, Telde, Garachico, Santa Cruz de La Palma o Teguise. El clero no pagaba impuestos y recibía de los campesinos el diezmo (una parte de sus cosechas). Sin embargo, de esto se beneficiaba el alto clero (obispo, canónigos), mientras que el bajo clero vivía en las mismas condiciones que la mayoría de la población. Estas personas que no trabajaban debían ser mantenidas por el resto, por lo que a menudo eran una carga económica, especialmente durante los muchos periodos de crisis de estos siglos.

El Tercer Estado estaba formado por un grupo diverso de personas, diferentes por sus ingresos y trabajos, pero que compartían la obligación de pagar impuestos y no podían acceder (salvo excepciones) a cargos importantes (políticos, administrativos o militares). Se distinguían los siguientes grupos:

- La burguesía, formada principalmente por extranjeros que se habían establecido en Canarias y que estaban relacionados con la producción y exportación de azúcar y vino. Su posición económica y social era alta y a menudo tenían una relación económica y familiar cercana con la nobleza.

- Campesinos. Representaban más del 80% de la población. Había diferencias en su relación con la tierra que trabajaban (algunos eran medianeros, otros jornaleros). Su vida se caracterizaba por la incertidumbre ante las malas cosechas, el hambre, las enfermedades, etc.

- Artesanos. Su número era pequeño debido a la poca importancia de la fabricación en Canarias y la tendencia de la gente a producir lo que necesitaba. Algunas actividades especializadas, como la de los toneleros (fabricantes de barriles), herreros o carpinteros, eran las más comunes. Solían vivir en las ciudades.

- Población marginal. En este grupo se incluían trabajos que no eran bien vistos, como verdugos, carniceros y parteras, así como vagabundos y mendigos, cuyo número aumentaba o disminuía según la situación económica.

- Esclavos. Su importancia fue grande. Se dedicaban a la agricultura o al servicio doméstico. Venían de África. Su origen se debe a las expediciones que se hacían desde estas islas para capturar personas en la costa africana cercana. Las personas de origen africano en situación de esclavitud eran empleadas en las plantaciones de caña de azúcar de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Salvo excepciones, la esclavitud no tuvo una gran importancia en la población y, a partir de la disminución del cultivo de azúcar, el número de personas en situación de esclavitud se redujo mucho, bien porque ya no era rentable comprarlas, o bien porque se les concedía la libertad. En este caso, ocuparon los niveles más bajos de la sociedad y sus descendientes se mezclaron con el resto de la población.

La economía

Durante estos cuatro siglos, la agricultura fue la base económica principal de las islas. Además de la agricultura para el consumo interno, existía otra destinada a la exportación, como el cultivo de la caña de azúcar y el vino.

La agricultura para el consumo interno. Los productos básicos de esta agricultura eran los cereales, que tuvieron un gran desarrollo en el siglo XVI, ya que eran la base alimenticia de los canarios. Gran parte de las tierras de medianías se dedicaban al cultivo de cereales. Los cereales cultivados eran el trigo, la cebada y, en menor medida, el centeno. Algunas islas, como Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura y La Palma, producían más de lo que necesitaban. Gran Canaria, por el contrario, no producía suficientes cereales y necesitaba importarlos de otras islas.

Durante el siglo XVII, aunque los cereales seguían siendo importantes en la agricultura canaria, hubo algunos cambios que afectaron especialmente a Tenerife y La Palma. Allí, la expansión de la viña (para vino) en lugar de los cereales hizo que estas islas, sobre todo Tenerife, tuvieran que importar cereales de Fuerteventura y Lanzarote, e incluso de Marruecos.

En el siglo XVIII, la crisis del vino permitió una cierta recuperación de los cereales en Tenerife y La Palma, pero no pudieron compensar las pérdidas en la venta de vinos, lo que afectó negativamente a estas dos islas a pesar de la búsqueda constante de nuevos mercados en Holanda y más tarde en Estados Unidos. Al mismo tiempo, comenzaron a extenderse nuevos productos agrícolas de origen americano, como las papas, el millo (maíz) o los tomates, que poco a poco ocuparon más espacio agrícola y diversificaron la dieta de los canarios. La introducción de estos nuevos cultivos con gran éxito impulsó notablemente la economía de Gran Canaria, mientras que en Lanzarote prosperó el cultivo de la vid en las zonas de reciente actividad volcánica, lo que también permitió a esta isla experimentar un gran crecimiento.

La agricultura de exportación. Al mismo tiempo que se desarrollaba la agricultura para el consumo local, Canarias conoció otro tipo de agricultura muy rentable, destinada a la exportación a mercados europeos y americanos: el ciclo del azúcar y el ciclo del vino.

Inmediatamente después de la conquista, y durante la primera mitad del siglo XVI, se introdujo en Canarias el cultivo de la caña de azúcar, traído de Madeira. Tuvo una gran expansión en Gran Canaria, donde ocupó gran parte de las tierras del norte y este de la isla hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. También fue importante en las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera.

Era un cultivo de regadío que consumía grandes cantidades de agua y agotaba los suelos, por lo que siempre se necesitaban nuevas tierras. Además, para obtener el azúcar se requería el consumo de grandes cantidades de madera durante el proceso de cocción. Estos tres recursos eran escasos en las islas y, por lo tanto, encarecían el producto.

El destino de la producción era la exportación a la península ibérica, Flandes, Francia y Génova. El control de este comercio estaba en manos de comerciantes extranjeros, especialmente genoveses y flamencos.

La rentabilidad del azúcar canario se mantuvo hasta que este cultivo se introdujo en América y comenzó a exportarse a Europa. El menor costo de la producción americana provocó a mediados del siglo XVI el colapso del sector azucarero, afectando gravemente a la isla de Gran Canaria.

Después de la crisis del azúcar, el vino se convirtió en el producto principal de las exportaciones canarias a finales del siglo XVI, pero sobre todo durante el siglo XVII. El auge del vino coincidió con un periodo de precios altos que hicieron muy rentable la producción canaria.

Las islas más beneficiadas fueron Tenerife y La Palma, donde se amplió la superficie dedicada a viñedos a costa de los cereales y la caña de azúcar. La producción de vino en Tenerife a finales del siglo XVII llegó a alcanzar las 30.000 pipas (una pipa equivale a 480 litros) al año.

El vino se exportaba a Flandes, Francia, la España peninsular, pero especialmente a Inglaterra, donde los vinos canarios tenían mucho prestigio. También se vendía vino canario en las colonias inglesas de América. El control de este comercio estuvo inicialmente en manos de algunos comerciantes sevillanos, a los que más tarde se sumaron comerciantes ingleses, holandeses y franceses.

El ciclo del vino entró en crisis a partir de 1680, cuando los vinos portugueses comenzaron a reemplazar a los canarios en el mercado británico. La crisis económica resultante se sintió con fuerza en Tenerife, una de cuyas consecuencias fue el estancamiento de la población debido a la emigración a otras islas o a las colonias españolas en América.

El comercio

Hay que diferenciar entre el comercio dentro de las islas y el comercio con otros países.

El comercio entre islas ayudó a la circulación de bienes, sobre todo productos agrícolas. Las islas que comerciaban con el exterior gracias a las exportaciones de vino y azúcar (Tenerife, La Palma y Gran Canaria) actuaban como centros de distribución de productos manufacturados de otros países hacia el resto del archipiélago.

La mayor parte del comercio con el exterior durante los siglos siglo XVI y siglo XVII se realizaba con Europa. El azúcar fue el producto principal de exportación de Canarias durante el siglo XVI. El azúcar canario se enviaba a los puertos de Génova y Flandes. A cambio, se recibían telas, herramientas, objetos de lujo y diversas manufacturas. La Península, especialmente Castilla, recibía azúcar, orchilla (un tinte), cereales y cueros.

En la segunda mitad del siglo y durante la mayor parte del siglo XVII, el comercio cambió de dirección, reorientándose hacia Inglaterra, a donde se exportaba vino.

Durante estos dos siglos, existió un comercio, generalmente no permitido, con América, debido al control que la Casa de Contratación ejercía sobre todo tipo de transacciones comerciales con el continente americano.

A América se exportaba vino, vinagre, conservas de pera, membrillo, frutos secos, etc. Y se importaba cacao, tabaco, palo del Brasil y muebles. Las leyes de libre comercio del siglo XVIII impulsaron los intercambios comerciales con América. Especialmente importante fue el Reglamento Real de 1718, que permitió el comercio entre Canarias y América, pero imponía la condición de enviar a América cinco familias canarias de cinco miembros por cada cien toneladas de mercancías exportadas. Este reglamento oficializó una práctica obligatoria que se llevaba a cabo desde 1678. A este tipo de emigración se le conoce como tributo de sangre.

Entre los navegantes canarios que participaron en este comercio marítimo transcontinental destaca el corsario Amaro Rodríguez Felipe, más conocido como Amaro Pargo. Su participación en la ruta comercial con América comenzó entre 1703 y 1705. Fue capitán de la fragata El Ave María y las Ánimas, barco con el que navegó desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta el de La Habana.

La religión

El noble Luis de Cerda recibió un permiso del Papa Clemente VI el 15 de noviembre de 1344 en Aviñón, en el cual se declaraban las islas como "Principado de la Fortuna". El objetivo de este permiso era que Luis de la Cerda conquistara las islas y financiara su evangelización. Para ello, se nombró al religioso Francisco Bernardo como primer obispo de este principado (Obispado de las Islas de la Fortuna). Sin embargo, el noble nunca visitó las islas y la conquista no ocurrió.

Los primeros misioneros cristianos llegaron a las islas acompañando al Barón normando Juan de Bethencourt en su primera expedición, en el año 1402. Eran los sacerdotes Fr. Pedro Bontier o Boutier y Juan Le Verrier. Ambos crearon un catecismo sencillo en 1404 para enseñar las creencias de la Iglesia a los aborígenes canarios.

Así se estableció una pequeña iglesia en el Castillo del Rubicón, en Lanzarote, que luego se convertiría en catedral por decisión del Papa, dedicada a San Marcial (Diócesis de San Marcial del Rubicón). El antipapa Benedicto XIII lo decidió así en un documento emitido el 7 de julio de 1404. A partir de entonces, los líderes aborígenes sometidos en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro fueron bautizados, así como sus seguidores.

En 1424, el Papa Martín V creó en Betancuria el Obispado de Fuerteventura, que incluía todas las Islas Canarias excepto Lanzarote. Este obispado fue eliminado solo siete años después, en 1431.

A mediados del siglo XV, hay pruebas de la presencia de misioneros cristianos en las islas occidentales de Canarias. Hacia 1450, se fundó en la zona del actual municipio de Candelaria en Tenerife un pequeño lugar de oración formado por tres frailes dirigidos por Fray Alfonso de Bolaños, considerado el "Apóstol de Tenerife". Es en esta época cuando la mayoría de los investigadores sitúan el hallazgo de la imagen de la Virgen de Candelaria por parte de los guanches de Tenerife, posiblemente llevada a esta isla por misioneros mallorquines o catalanes. La Virgen de Candelaria tendría una gran importancia religiosa y cultural en el archipiélago, hasta el punto de que ya en 1599 había sido declarada Patrona de Canarias por el papa Clemente VIII, título ratificado en 1867 por Pío IX.

El primer obispo nombrado en Canarias por Benedicto XIII fue Fr. Alfonso de Barrameda, un fraile franciscano, aunque nunca llegó a las islas. Le sucedió Fr. Mendo de Viedma, franciscano, como nuevo obispo. En 1431, Mendo de Viedma murió en Roma, dejando el obispado vacante. El papa Eugenio IV nombró a Fernando de Calvetos como su sucesor.

En 1435, el papa Eugenio IV emitió un permiso para que Fernando de Calvetos trasladara la sede del obispado a Gran Canaria. Sin embargo, debido a los enfrentamientos en esa isla con los aborígenes, este traslado no se realizó de inmediato. Don Juan de Frías fue nombrado Obispo de Canarias en 1479, y con ayuda de los Reyes Católicos, consiguió que el papa Sixto IV confirmara el permiso de 1435. Pero no fue hasta 1485, cuando terminó la conquista de Gran Canaria, que el papa Inocencio VIII emitió un nuevo permiso, en 1485, autorizando definitivamente el traslado desde San Marcial del Rubicón a Las Palmas. En 1497, comenzó la construcción de la que se considera el monumento más importante de la arquitectura religiosa canaria, la Catedral de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. El nombre de la diócesis fue cambiado a Diócesis Canariense-Rubicense, haciendo referencia a Gran Canaria, la isla donde estaría su sede a partir de ese momento.

La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, por su parte, no fue fundada hasta 1819. Sin embargo, la idea de crear una diócesis con sede en Tenerife surgió poco después de la conquista de Canarias, ya que el mismo Alonso Fernández de Lugo (conquistador de Tenerife) pidió en 1513 que se creara una nueva diócesis en la isla de Tenerife. Sin embargo, este proyecto siempre tuvo la oposición del obispo de Gran Canaria. En la creación de la Diócesis de Tenerife, tuvo un papel importante el sacerdote Cristóbal Bencomo y Rodríguez, consejero del rey Fernando VII de España y arzobispo.

La llegada del cristianismo a Canarias fue rápida y completa. Desde principios del siglo XVI hasta la actualidad, el cristianismo católico es la religión principal y está asociado a algunos de los elementos más característicos de la cultura canaria. Sin embargo, no fue la única. La ubicación estratégica del archipiélago en las rutas comerciales atrajo a muchos comerciantes europeos de otras creencias. Por ejemplo, el cementerio de Puerto de la Cruz (Tenerife) comenzó a funcionar alrededor de 1675. La lucha contra otras creencias en las islas fue especialmente intensa en las últimas cuatro décadas del siglo XVI y durante los periodos de conflictos. Otras religiones fueron minoritarias pero estuvieron presentes, sobre todo practicadas por personas del norte de África.

En Canarias nacieron dos de los misioneros más importantes que han existido en América y que son venerados como santos de la Iglesia católica: Pedro de San José Betancur y José de Anchieta, misioneros en Guatemala y Brasil respectivamente.

-

Pedro de San José Betancur, primer santo canario y misionero en Guatemala.

-

Sor María de León Bello y Delgado ("La Siervita de Dios").

-

La Virgen de Candelaria (Patrona de Canarias).

La emigración

Aunque la emigración de canarios hacia América fue constante desde el momento del descubrimiento, a partir del siglo XVIII adquirió mayor importancia. El Reglamento Real de 1718 establecía la obligación de enviar cinco familias a América por cada cien toneladas de mercancías exportadas. Esta emigración respondía a necesidades estratégicas de la Corona española, que necesitaba fortalecer sus territorios en América, amenazados por ingleses, franceses y portugueses. De esta forma, con colonos de Canarias, se fundó Montevideo, para detener la expansión portuguesa desde el sur de Brasil hacia el estuario del Río de la Plata, y San Antonio en Texas para asegurar el control español al norte del Río Grande. También se establecieron colonos canarios en Florida, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Luisiana y California. El resultado de aquella emigración aún se ve en Luisiana, donde todavía existen comunidades de habla hispana, descendientes de los primeros colonos canarios. Tanto en este caso como en San Antonio de Texas, estos norteamericanos mantienen contacto con la tierra de sus antepasados y muestran orgullo de ser isleños. Con los canarios llegaron al Nuevo Mundo muchas de las tradiciones y festejos de las islas, entre ellos la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, que es celebrada cada año por los canarios tanto en Canarias como en otras partes de Latinoamérica. Actualmente, la Virgen de Candelaria está presente en toda la América Hispana, siendo además la segunda advocación mariana más venerada en América después de la Virgen de Guadalupe de México.

Además de la obligación legal, existían otras razones que llevaron a los canarios a emigrar durante estos siglos: las dificultades en el campo, el exceso de población, etc. Estas emigraciones se hacían más intensas en los momentos de crisis económica.

Los ataques de piratas

Una consecuencia directa de la unión de Canarias a la Corona de Castilla fue que las islas sufrieron los efectos de los conflictos internacionales en los que la Corona estaba involucrada.

Canarias era un punto clave en las comunicaciones de la Corona con América, de donde venían el oro y la plata que permitían a la Corona mantener su poder en Europa durante todo el siglo XVI y gran parte del siglo XVII. Además, su lejanía de la península la hacía un territorio vulnerable y expuesto a los ataques de las potencias rivales de la Corona: ingleses, franceses, holandeses y turcos.

Como resultado de lo anterior, las islas sufrieron, a lo largo de los tres siglos mencionados, una serie continua de ataques, algunos de piratas y otros organizados como parte de las guerras que la Corona libraba con sus rivales.

Los primeros ataques sufridos por las islas ocurrieron a partir de 1520. Se trataba de ataques de piratas franceses, como el dirigido por François Le Clerc, conocido como "Pata de Palo", quien atacó y saqueó Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de La Gomera en 1553.

Por otro lado, y en el contexto de la rivalidad por el control del Mediterráneo occidental entre la Corona de Castilla y el Imperio Turco, se intensificaron los ataques de piratas berberiscos que, bajo las órdenes de las autoridades turcas de Argel, devastaron en varias ocasiones las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En uno de estos ataques, dirigido por Xabán Arraez en 1593, Betancuria fue destruida y parte de la población de Fuerteventura fue capturada. Lo mismo ocurrió con los ataques piratas a Lanzarote. Estos ataques se prolongaron durante los siglos siglo XVI y siglo XVII y en muchos casos eran una respuesta a las expediciones organizadas desde Canarias para capturar personas en la costa cercana de África.

Durante los años de conflicto de la Corona de Castilla contra los holandeses, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sufrió en 1599 un ataque dirigido por el almirante Van der Doez, quien con una gran flota, llevó a cabo el ataque más grave sufrido por las islas. El ataque se completó con la toma de la ciudad y la retirada de su población hacia el interior de la isla. Las milicias locales lograron en Tafira detener el avance holandés hacia el interior de la isla y obligaron a los invasores a retroceder hacia Las Palmas de Gran Canaria, de donde se retiraron después de destruirla parcialmente. Antes de regresar a sus bases en Holanda, atacaron y saquearon San Sebastián de La Gomera y Santa Cruz de La Palma.

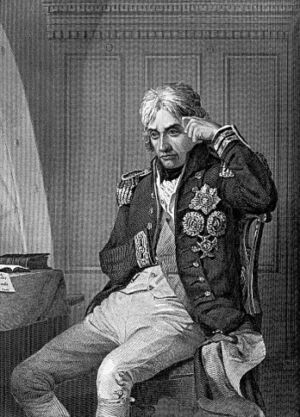

Las continuas guerras con Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVIII provocaron el ataque constante de flotas inglesas a las islas, destacando las intervenciones de Drake o Hawkins. Fue en 1740, durante el conflicto anglo-español, cuando navegantes ingleses desembarcaron en el actual pueblo de Gran Tarajal (Fuerteventura) para adentrarse en el interior y saquear el pueblo de Tuineje. Sin embargo, y a pesar de su desventaja en armamento, los habitantes lograron una victoria sobre los invasores. Meses más tarde, los acontecimientos se repitieron con el mismo resultado. Esta batalla se conoce como Batalla de Tamasite. Pero el último de los ataques dirigidos contra las islas lo llevó a cabo Horacio Nelson, quien atacó Santa Cruz de Tenerife el 25 de julio de 1797, dentro del conflicto que libraba Inglaterra contra Francia y su aliada, España. Nelson atacó con una flota numerosa y muchas tropas que lograron desembarcar en la ciudad. Las milicias locales, encargadas de la defensa de la isla, pudieron resistir e impedir la toma de Santa Cruz de Tenerife. Nelson resultó herido, perdiendo el brazo derecho. Los británicos tuvieron que rendirse, y las autoridades de Tenerife permitieron el regreso de los británicos que habían sido capturados.

Las consecuencias de aquellos ataques fueron, por un lado, la construcción de una extensa red de fortificaciones y castillos defensivos en las costas de Canarias, cuyo propósito era impedir los ataques y la conquista de las islas por alguna potencia extranjera enemiga de la Corona de Castilla. Otra consecuencia fue la ubicación de los principales centros de población en el interior de las islas, lejos de la costa, donde eran blancos fáciles de los ataques.

Inicios del siglo XX

A principios del siglo XX, los ingleses introdujeron en Canarias un nuevo cultivo principal: el plátano. Su exportación era controlada por compañías comerciales como Fyffes, siendo Inglaterra el principal mercado para la fruta. Inglaterra también invirtió en la construcción del puerto de Santa Cruz de Tenerife y el Puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria, para tener puertos donde repostar carbón y hacer escala para la expansión inglesa en África.

La sociedad canaria seguía siendo principalmente agraria, pero ya empezaban a aparecer trabajadores urbanos, lo que llevó al nacimiento de las primeras organizaciones de trabajadores canarios. De todas formas, debido al casi nulo desarrollo industrial de Canarias, la aparición de un movimiento de trabajadores fue bastante tardía, y al principio estaría formado más por artesanos que por trabajadores de fábricas. En aquellos momentos, dominaba el sistema de "caciquismo", donde los grandes propietarios de tierras y de agua controlaban gran parte de la vida social y política de la población. La epidemia de gripe de 1918 apenas afectó a las islas, que fueron la provincia con menos fallecimientos de toda España (0,06% de la población frente a la media nacional del 0,95%).

La rivalidad entre los grupos importantes de las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria por ser la capital de las islas, que estaba en la primera, llevó a que en 1927 el archipiélago se dividiera en dos provincias.

Segunda República

Durante la Segunda República, comenzaron a aparecer y desarrollarse organizaciones de trabajadores con ideas de cambio social, destacando figuras como José Miguel Pérez o Guillermo Ascanio. Sin embargo, salvo en algunos municipios, estas organizaciones no fueron mayoritarias. Otros políticos canarios importantes en este periodo fueron José Franchy y Roca y Juan Negrín López.

Periodo de enfrentamientos y gobierno autoritario

En 1936, Francisco Franco estaba destinado en Canarias como comandante general. Este nombramiento se debió a la política del gobierno de la república de enviar a las zonas alejadas a los altos mandos militares con ideas conservadoras que pudieran intentar un cambio de gobierno. Sin embargo, esta política no sirvió de mucho, y fue desde Canarias donde Franco inició el levantamiento militar el 17 de julio, organizado por el general Mola, declarando el estado de conflicto en todo el archipiélago al día siguiente.

Los que se levantaron tomaron rápidamente el control de todo el archipiélago, a excepción de algunos puntos de resistencia en la isla de La Palma (conocida como la "Semana Roja" palmera) y en el pueblo de Valle hermoso, en La Gomera, que duró hasta el 24 de julio. Aunque en las islas no hubo un conflicto armado directo, fue uno de los lugares donde las medidas de control fueron más severas.

Durante el periodo posterior al conflicto, al igual que el resto del país, Canarias sufrió una época de dificultades con escasez y pobreza. Se produjo de nuevo una ola de personas que emigraron hacia Venezuela.

Hacia los años 70, comenzó un cambio en la economía canaria con el auge del turismo. A partir de ese momento, la ganadería y la agricultura disminuyeron, a excepción de los cultivos para exportación como el plátano y el tomate.

La oposición al gobierno autoritario tuvo varias fases, pero no pudo consolidarse hasta finales de los años 50, destacando el Partido Comunista de España, al que se unieron en los años 60 grupos y movimientos que buscaban mayor autonomía o independencia.

Transición y formación de la autonomía

Tras el fin del gobierno autoritario y el establecimiento de un sistema democrático, se propuso la creación de un estatuto de autonomía para el archipiélago, estatuto que fue aprobado en el año 1982. Durante estos primeros años, los principales partidos políticos de Canarias fueron el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la Unión de Centro Democrático (UCD), y la Unión del Pueblo Canario (UPC).

En 1983 se celebraron las primeras elecciones autonómicas, que fueron ganadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El 30 de mayo de ese año se celebró la primera sesión del Parlamento de Canarias (el Día de Canarias se celebra en recuerdo de esa fecha). Desde 1995, gobierna Coalición Canaria, una formación que se define como defensora de los intereses canarios, nacida de la unión de fuerzas que buscan la autonomía y la defensa de las islas. Ha llegado a acuerdos estables o puntuales con los otros dos grandes partidos políticos actuales en Canarias: el Partido Socialista Canario-PSOE y el Partido Popular de Canarias.

Véase también

- Conquista de las Islas Canarias

- Guanche

- Canario

- Le Canarien

- Piratería en Canarias

- Ataque del almirante Nelson a Santa Cruz de Tenerife

- Colisión de 1977 en Los Rodeos

- Tormenta tropical Delta

Galería de imágenes

-

Réplica de un tagoror aborigen en el Parque Nacional de Garajonay, La Gomera.

-

Petroglifo aborigen en la isla de La Palma.

-

Ídolo de Tara, en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria.