Filosofía de la historia para niños

La filosofía de la historia es una parte de la filosofía que se encarga de estudiar el propósito, el conocimiento y la naturaleza de la historia y de cómo se escribe la historia (llamada historiografía).

Esta disciplina comenzó a tomar forma entre los siglo XVIII y XIX, gracias a pensadores como Giambattista Vico, Georg Hegel y Voltaire. Fue Voltaire quien usó por primera vez el término "filosofía de la historia". Sin embargo, algunas ideas de la filosofía de la historia ya existían desde la Edad Antigua y la Edad Media, tanto en la civilización islámica como en la civilización China. Al principio, muchas filosofías de la historia buscaban un sentido general para el camino de la humanidad, a menudo desde una perspectiva eurocéntrica.

En el siglo XX, con la llegada de la filosofía analítica, la filosofía de la historia se dividió en dos grandes áreas:

- La filosofía especulativa o sustantiva de la historia: Se enfoca en el significado y el propósito general de la historia.

- La filosofía crítica o analítica de la historia: Se ocupa de cómo se conoce la historia y cómo se investiga.

Algunos filósofos importantes en la filosofía especulativa son Johann Herder, Immanuel Kant, Georg Hegel y Giambattista Vico. En la filosofía crítica, destacan William Dray, Arthur Danto, Raymond Aron y Henri Marrou. Aunque esta división es común, no todos los filósofos están de acuerdo con ella.

Desde la segunda mitad del siglo XX, surgió una tercera corriente que se enfoca en cómo se narran las historias, con ideas de pensadores como Arthur Danto, Hayden White, Paul Ricoeur, Louis O. Mink y Frank Ankersmit.

Contenido

- ¿Cómo surgió la filosofía de la historia?

- ¿Cómo se divide la filosofía de la historia?

- ¿Cómo se relacionan la historia y la filosofía?

- ¿Qué estudia la historia?

- ¿La historia es un ciclo o avanza en línea recta?

- La idea de progreso en la Ilustración

- El materialismo histórico

- ¿Las sociedades evolucionan?

- ¿Los héroes cambian la historia?

- ¿Cómo se explica y se comprende la historia?

- Preguntas importantes en la filosofía de la historia

- La filosofía de la historia en la ficción

- Véase también

¿Cómo surgió la filosofía de la historia?

La historia de la filosofía de la historia estudia cómo nació y se desarrolló la filosofía de la historia como una parte de la filosofía.

Se cree que el concepto fue usado por primera vez en 1765 por Voltaire en su obra Filosofía de la historia. Sin embargo, antes de él, Ibn Jaldún en 1377 ya había desarrollado ideas sobre la historia en su obra Muqaddima, por lo que se le considera uno de los primeros filósofos de la historia. También, en 1566, Jean Bodin usó un término parecido en su libro Método para el conocimiento fácil de la historia. Y en 1725, Giambattista Vico escribió una filosofía especulativa de la historia en su obra Principios de ciencia nueva.

Hoy en día, se reconoce que la filosofía de la historia tiene varios orígenes, por ejemplo, en la civilización islámica y en la civilización china. Además, las primeras ideas filosóficas sobre la historia se pueden encontrar desde la Edad Antigua, aunque no se desarrollaron como una disciplina separada. Obras como Sobre la malicia de Heródoto de Plutarco y Cómo debe escribirse la historia de Luciano de Samósata ayudaron a formar una primera teoría de la historia.

A pesar de los diferentes orígenes, hay un acuerdo en que la filosofía de la historia se consolidó como una rama formal de la filosofía entre los siglos siglo XVIII y XIX. Esto se logró gracias a Georg Hegel, profesor de filosofía en la Universidad de Berlín, quien fue el primero en dar un curso sobre filosofía de la historia universal en 1822. Sus clases se publicaron después de su muerte en 1837 bajo el título Lecciones sobre la filosofía de la historia universal.

Sobre por qué la filosofía de la historia surgió tarde, Robin George Collingwood explicó que los problemas del conocimiento se habían centrado en las matemáticas, la teología y las ciencias naturales. Pero con el gran interés por la historia durante la Ilustración y el Romanticismo, los filósofos se dieron cuenta de que no había una teoría que explicara cómo se conoce el pasado. Así, para llenar esa necesidad, nació la filosofía de la historia.

Actualmente, se reconocen tres etapas principales en la historia de la filosofía de la historia: la filosofía especulativa, la filosofía crítica y las tesis narrativas.

¿Cómo se divide la filosofía de la historia?

La filosofía de la historia se ha dividido en dos grandes áreas:

- La filosofía especulativa de la historia: Estudia el pasado de manera similar a los historiadores, pero buscando un sentido o propósito general.

- La filosofía analítica de la historia: Examina la historia como una disciplina académica, es decir, cómo los historiadores investigan y presentan sus hallazgos.

La primera vez que se hizo esta distinción fue en 1951 por William Henry Walsh. Él usó los términos "filosofía especulativa de la historia" y "filosofía crítica de la historia".

Para Walsh, la filosofía especulativa de la historia es una forma de filosofía que busca una interpretación completa de la historia a través de un solo sistema de pensamiento. Ve la historia universal como un todo con un plan que el filósofo debe descubrir. Algunos autores relacionados con esta idea son Giambattista Vico, Johann Herder, Georg Hegel, y más tarde Karl Marx, Oswald Spengler y Arnold Toynbee.

En cuanto a la filosofía crítica de la historia, Walsh la definió como aquella que se preocupa por cuatro grandes preguntas sobre el conocimiento histórico:

- ¿Qué es la historia en comparación con otras formas de conocimiento?

- ¿Cómo sabemos si lo que dice la historia es verdad?

- ¿Puede la historia ser objetiva?

- ¿Cómo explica la historia lo que estudia?

Arthur Danto continuó la distinción de Walsh, usando los términos "filosofía sustantiva de la historia" y "filosofía analítica de la historia". Danto añadió que la filosofía analítica también debe estudiar los problemas de la filosofía sustantiva. Además, dividió la filosofía sustantiva en teorías descriptivas (que buscan patrones en la historia para predecir el futuro) y teorías explicativas (que buscan las causas de esos patrones).

Danto pensaba que la filosofía sustantiva de la historia no puede ser una ciencia exacta como la física, porque la historia está siempre cambiando y desarrollándose. Por lo tanto, nunca podremos tener una comprensión completa de su sentido, ya que este cambia con cada nuevo evento.

Diferencias de opinión

Aunque la distinción entre filosofía especulativa y analítica es muy usada en la filosofía analítica, en la filosofía continental no se ha aceptado del todo. Algunos filósofos continentales creen que la filosofía de la historia solo debe referirse al estudio de la historia en sí misma.

Paul Ricoeur, por ejemplo, no está de acuerdo con la distinción, aunque reconoce que existe. Él usa el término "epistemología de la historia" para el estudio filosófico de la historia como disciplina, y "filosofía de la historia" para el tipo de pensamiento de Hegel.

Desde principios del siglo XXI, se ha propuesto usar los conceptos "filosofía de la historia" y "filosofía de la historiografía". Aviezer Tucker sugiere que la "filosofía de la historia" estudie el pasado de la humanidad, y la "filosofía de la historiografía" estudie cómo los historiadores investigan y escriben sobre ese pasado.

Otros filósofos también han propuesto sus propias distinciones. Raymond Aron dijo que la filosofía especulativa ordena los hechos, y la filosofía crítica ayuda a entender la realidad histórica. Ferrater Mora llamó a la especulativa "filosofía material" y a la crítica "filosofía formal". En 1971, José Ortega y Gasset propuso el término "historiología" para diferenciar la teoría de la historia de la filosofía especulativa.

Según Danto, la filosofía sustantiva busca el sentido de la historia para comprender y prever el futuro, mientras que la filosofía analítica aplica la reflexión filosófica a la forma en que se escribe la historia. Para lograr esto, se busca:

- Encontrar en el pasado las reglas que rigen la historia para prever el futuro.

- Establecer principios que dan sentido a la historia, como si tuviera un propósito y un final.

¿Es lo mismo la metodología que la filosofía analítica de la historia?

No, no son lo mismo. La filosofía analítica de la historia investiga la historia desde un punto de vista teórico o crítico (cómo se conoce y qué es la historia). La metodología de la historia, en cambio, es usada principalmente por historiadores y se enfoca en las técnicas prácticas de investigación, como el uso de fuentes o métodos de análisis.

¿Cómo se relacionan la historia y la filosofía?

Hayden White cree que la historia siempre tiene un lado filosófico y necesita una forma de narración filosófica. Para él, no hay una diferencia real entre historia y filosofía de la historia. Los historiadores, sin importar lo que piensen, siempre tendrán una perspectiva filosófica que influye en su trabajo.

La historia a veces se ha visto como una forma de enseñar valores o comportamientos, usando ejemplos del pasado. Historiadores como Heródoto y Plutarco incluso inventaban discursos para personajes históricos para enseñar lecciones morales. Desde la época clásica, los historiadores han dudado entre enseñar con la historia o solo presentar los hechos de la manera más imparcial posible.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. Thomas Macaulay dijo que la historia enseña con ejemplos, pero que a veces, al ganar profundidad, pierde su vivacidad. Y Georg Hegel afirmó que ni las naciones ni los gobiernos aprenden realmente de la historia.

Durante el siglo XIX, los historiadores fueron muy influenciados por el positivismo, que buscaba concentrarse solo en los hechos y evitar la influencia del observador. En la época victoriana, con Fustel de Coulanges y Theodor Mommsen, el debate ya no era si la historia debía influir, sino qué causas la afectaban y cómo entender los cambios históricos.

Jacob Burckhardt pensaba que la filosofía de la historia era una contradicción. Para él, la filosofía organiza y jerarquiza, mientras que la historia simplemente coordina eventos, mostrando la singularidad de cada uno.

En la actualidad, historiadores como Edward Hallett Carr han logrado, de alguna manera, unir estas posturas. Hoy se defiende la rigurosidad del método científico en la historia, con la ayuda de ciencias auxiliares de la historia (como la arqueología o la cronología). Pero también se reconoce que la historia debe analizarse como un todo complejo, un movimiento continuo que llega hasta el presente, e incluso el propio historiador influye en cómo se reproduce la historia.

¿Qué estudia la historia?

Se dice que la historia estudia el pasado, pero no solo eso. También existe la "historia del presente", que estudia eventos muy recientes. De hecho, los primeros historiadores escribían sobre su propio tiempo.

Si miramos lo que escriben los historiadores, al principio, en la antigua Grecia y Roma, se narraban principalmente conflictos militares. Hoy en día, las obras históricas son mucho más amplias y abarcan temas como la historia social, la historia de la vida privada o la historia de las mentalidades. Esto nos muestra que la historia ha tratado sobre muchísimos temas diferentes.

También se ha propuesto que los historiadores estudian "hechos históricos" o "acontecimientos históricos", pero esto no define completamente el objeto de estudio.

Aristóteles, en su obra Poética, dijo que la poesía es superior a la historia porque habla de "lo que debería ser verdad", mientras que la historia solo habla de "lo que es verdad". Con esto, Aristóteles marcó que el historiador solo debe hablar de lo que fue, no de lo que debería haber sido.

Max Weber creía que la historia y la sociología estudian lo mismo: las acciones sociales. La diferencia es que la sociología busca generalidades para entender muchos casos, mientras que la historia se interesa por comprender una acción social en sí misma, con todos sus detalles, sin buscar generalizaciones.

¿La historia es un ciclo o avanza en línea recta?

Antiguamente, muchas culturas veían el tiempo y la historia como algo cíclico, que se repite. Ejemplos de esto son la idea del eterno retorno en el Antiguo Egipto, las religiones dhármicas o, entre los griegos, los pitagóricos y los estoicos. Hesíodo describió cinco edades del hombre, y Platón también habló de un mito de la Edad de Oro. Los antiguos griegos creían que las formas de gobierno se repetían en ciclos.

En Oriente, también se desarrollaron teorías cíclicas de la historia en China (la teoría del ciclo dinástico) y en el mundo islámico (Ibn Jaldún).

El Judaísmo y el cristianismo cambiaron esta idea por el concepto bíblico de la Caída del Hombre, que dio origen a la teodicea. La teodicea busca explicar la existencia del mal en el mundo junto con la existencia de Dios, dando una explicación global de la historia con la creencia en un fin escatológico (como el Apocalipsis) planeado por un poder superior. Pensadores como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino formularon estas ideas. Leibniz, quien acuñó el término "teodicea", propuso que todo lo que sucede tiene una razón específica, y lo que parece malo es parte de un plan divino más grande.

Durante el Renacimiento, las ideas cíclicas volvieron a ser populares para explicar la caída del Imperio romano, como en los Discursos sobre Tito Livio de Maquiavelo. La idea de que los imperios nacen y caen se ve en obras como Historia del declive y caída del Imperio romano de Edward Gibbon.

Las ideas cíclicas continuaron en los siglos siglo XIX y XX con autores como Oswald Spengler y Paul Kennedy, quienes veían la historia humana como una serie repetitiva de ascensos y caídas.

Recientemente, el desarrollo de modelos matemáticos ha revivido el interés por las teorías cíclicas de la historia.

La idea de progreso en la Ilustración

En la Ilustración, la historia empezó a verse como un avance lineal e irreversible. Pensadores como Turgot, D'Alembert, Condorcet y Auguste Comte (con su positivismo) creían en el progreso social. La Ilustración pensaba que la humanidad podía mejorar indefinidamente con una buena educación. Kant, en Qué es Ilustración (1784), la definió como la capacidad de pensar por uno mismo.

Después de Kant, Hegel desarrolló una compleja idea en su Fenomenología del Espíritu (1807), basada en la dialéctica: las contradicciones (como la guerra) son el motor de la historia. La historia es un proceso constante de choques entre una idea (tesis) y su opuesta (antítesis), que se resuelven en una nueva idea (síntesis). Hegel creía que la razón se manifiesta en la historia a través de este proceso.

Karl Marx adaptó la dialéctica de Hegel para crear el materialismo dialéctico. Él vio que la lucha de ideas y sus resultados siempre ocurrían en el ámbito material y económico.

El materialismo histórico

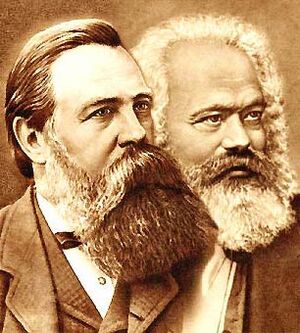

La «concepción materialista de la historia» o «materialismo histórico» (términos usados por Friedrich Engels y el marxista ruso Gueorgui Plejánov) se refiere a las ideas y el marco conceptual creados por el filósofo Karl Marx y luego usados por Engels y Plejánov para entender la historia humana. Según el materialismo histórico, la historia no es determinada por el espíritu (como pensaba Hegel), sino por una infraestructura formada por las relaciones económicas y los modos de producción de la sociedad.

El materialismo histórico es una forma de entender la historia desde la perspectiva marxista. Explica las revoluciones políticas y sociales por la contradicción entre las fuerzas productivas (cómo se producen las cosas) y las relaciones de producción (cómo se organizan las personas para producir), y por la lucha de clases. Esta idea se opone a la visión burguesa de la historia, que se basa en las ideas y en los "grandes hombres".

Aunque el materialismo histórico está muy relacionado con el marxismo, historiadores, sociólogos y otros pensadores que no son marxistas han tomado elementos de él para estudiar la historia.

...en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia.Karl Marx, Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política (1859)

...el régimen económico de la producción y la estructuración social que de él se deriva necesariamente en cada época histórica constituye la base sobre la cual se asienta la historia política e intelectual de esa época, y que, por tanto, toda la historia de la sociedad -una vez disuelto el primitivo régimen de comunidad del suelo- es una historia de luchas de clases, de luchas entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, a tono con las diferentes fases del proceso social, hasta llegar a la fase presente, en que la clase explotada y oprimida -el proletariado- no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime -de la burguesía- sin emancipar para siempre a la sociedad entera de la opresión, la explotación y las luchas de clases; esta idea cardinal fue fruto personal y exclusivo de Marx.Friedrich Engels, en el Prólogo de Engels a la edición alemana de 1883 del Manifiesto comunista, (1848)

¿Las sociedades evolucionan?

Inspirada en la idea de progreso de la Ilustración, la idea de la evolución social se hizo muy popular en el siglo XIX. El positivismo de Auguste Comte, que dividió la historia en etapas (teológica, metafísica y positivista), fue una de las ideas más influyentes sobre el progreso.

La publicación de El Origen de las Especies de Darwin en 1859 introdujo el concepto de evolución. Rápidamente, esta idea se aplicó a la sociedad con teorías como el darwinismo social. Pensadores como Herbert Spencer (quien acuñó la frase "la supervivencia del más apto") o Lewis Henry Morgan desarrollaron teorías que sugerían que las sociedades comenzaban en un estado primitivo y se volvían más civilizadas con el tiempo, equiparando la cultura y tecnología de la civilización occidental con el progreso.

Después de la Primera Guerra Mundial, la idea de que la historia siempre progresa de forma lineal fue muy criticada. Paul Valéry dijo: "Nosotras, las civilizaciones, nos sabemos ya mortales". Sin embargo, la idea de progreso no desapareció del todo. A finales del siglo XX, Francis Fukuyama propuso una idea similar (en su libro de 1992), sugiriendo que la democracia liberal podría ser el "fin de la historia".

¿Los héroes cambian la historia?

Hegel creía en el papel de los grandes hombres en la historia. Thomas Carlyle argumentó que la historia era la biografía de unos pocos individuos clave, los héroes, como Oliver Cromwell o Federico el Grande. Para él, la historia del mundo era la biografía de grandes hombres, ya fueran buenos o malos.

Sin embargo, a finales del siglo XX, la idea de Carlyle perdió mucho prestigio. La mayoría de los filósofos de la historia creen que las fuerzas que mueven la historia son más grandes que las acciones de unos pocos individuos.

Después de la idea marxista del materialismo histórico, que se enfoca en la lucha de clases y la importancia de factores sociales como la economía, Herbert Spencer escribió que el surgimiento de un gran hombre depende de una larga serie de influencias complejas que han formado la sociedad en la que aparece.

La Escuela de Annales, fundada por Lucien Febvre y Marc Bloch, fue un paso importante para dejar de centrarse en individuos y empezar a estudiar la geografía, la economía, la demografía y otras fuerzas sociales. Obras como la de Fernand Braudel sobre el Mediterráneo o la historia del clima de Le Roy Ladurie se inspiraron en esta escuela.

¿Cómo se explica y se comprende la historia?

El debate sobre explicar y comprender en la historia es parte de una discusión más grande en la filosofía que busca diferenciar las ciencias sociales de las ciencias naturales. Algunos defienden que las ciencias sociales y naturales deben usar el mismo modelo de explicación basado en causas y leyes. Otros proponen que las ciencias sociales tienen sus propios métodos de explicación, agrupados bajo la idea de "comprensión", a diferencia de la "explicación" de las ciencias naturales.

Explicación

Filósofos e historiadores han tenido tres posturas sobre la explicación en la historia:

- La explicación de causas en la historia es igual a la de las ciencias naturales y se basa en leyes.

- La explicación de causas es parte de la historia, pero es diferente a la de las ciencias naturales.

- La explicación de causas no es posible en la historia y debe ser reemplazada por otro modelo.

Filósofos como Carl Hempel defendían que se podía explicar la historia de la misma manera que las ciencias naturales, usando leyes científicas. Esta postura se conoció como neopositivismo.

Según esta postura, los historiadores a menudo usan explicaciones incompletas o metáforas. La solución sería que los historiadores completaran y precisaran sus explicaciones para que las leyes de la historia se hicieran evidentes. Por ejemplo, si una revolución se explica por el descontento de la gente bajo ciertas condiciones, se asume que hay una ley universal implícita: las poblaciones se rebelan bajo ciertas condiciones. El problema es que no se han podido establecer con certeza cuáles son esas condiciones.

Karl Popper y Patrick Gardiner, aunque críticos del neopositivismo, propusieron modelos alternativos que mantenían la idea de la explicación causal en la historia con el uso de leyes, pero de una forma más flexible. Popper decía que los historiadores usan leyes implícitas de la psicología y la sociología. Gardiner también pensaba que los historiadores usan leyes implícitas y explicaciones causales, pero en un lenguaje cotidiano, menos preciso que el técnico de la ciencia natural.

La tesis neopositivista ha sido muy criticada, especialmente por William Dray, y hoy en día pocos filósofos la defienden. Dray argumenta que una ley no siempre explica un hecho y que los historiadores no usan leyes implícitas.

Por otro lado, la postura que dice que la historia no hace explicaciones causales argumenta que la historia es única y tiene sus propios métodos de explicación, como la comprensión o la explicación racional.

Comprensión

Verstehen ([fɛɐˈʃteːən]; en alemán "comprensión") en el contexto de la filosofía alemana y las ciencias sociales en general, se ha utilizado desde finales del siglo XIX - tanto en inglés como en alemán - con el sentido particular del examen "interpretativo o participativo" de los fenómenos sociales. El término está estrechamente asociado con el trabajo del sociólogo alemán, Max Weber, cuyo antipositivismo estableció una alternativa al positivismo sociológico y determinismo económico anteriores, arraigado en el análisis de acción social. En antropología, "verstehen" ha llegado a significar un proceso interpretativo sistemático en el que un observador externo de una cultura intenta relacionarse con ella y comprender a los demás.

Verstehen se ve ahora como un concepto y un método centrales para el rechazo de la ciencia social positivista (aunque Weber parecía pensar que los dos podrían estar unidos). Verstehen se refiere a comprender el significado de la acción desde el punto de vista del actor. Es entrar en la piel del otro, y adoptar esta postura de investigación requiere tratar al actor como un sujeto, más que como un objeto de sus observaciones. También implica que, a diferencia de los objetos del mundo natural, los actores humanos no son simplemente el producto de los tirones y empujones de fuerzas externas. Se considera que los individuos crean el mundo organizando su propia comprensión del mismo y dándole significado. Investigar sobre los actores sin tener en cuenta los significados que atribuyen a sus acciones o al entorno es tratarlos como objetos.

¿Qué son los hechos contrafácticos?

- Para otras acepciones de historia alterna o historia alternativa véase historia alternativa

La historia contrafactual, también llamada historia alterna o historia virtual, es un experimento mental sobre la historia que busca imaginar qué habría pasado si un evento del pasado hubiera sido diferente. Su propósito es ver la importancia de una explicación histórica al responder a la pregunta "¿qué habría pasado si...?".

Historiadores y filósofos como Ernest Nagel, Niall Ferguson y John Gaddis han apoyado la historia contrafactual como un método válido para estudiar la historia. Sin embargo, algunos historiadores y filósofos la rechazan, considerándola solo especulaciones o más adecuada para la literatura de ficción que para el análisis histórico serio.

La historia alterna también es una fuente de ficción, similar a la literatura fantástica o la ciencia ficción, en lo que se conoce como ucronías. Aunque hay una diferencia: la historia contrafactual parte de una condición hipotética y explora los posibles cambios en la historia, mientras que las ucronías suelen usar la historia alterna como un escenario para desarrollar un relato de ficción.

Preguntas importantes en la filosofía de la historia

¿Tiene la historia un propósito o un fin?

La teodicea sugiere que la historia tiene una dirección que lleva a un final, planeado por un poder superior. Pero este propósito también puede verse como algo propio de la historia humana. Se puede decir que Marx, al igual que Auguste Comte, ve la historia con un propósito interno. Sin embargo, pensadores como Nietzsche, Foucault y Deleuze niegan que la historia tenga un propósito, y la ven más bien llena de cambios, rupturas y diferentes escalas de tiempo, como ha mostrado la Escuela de Annales. La historia puede definirse como la ciencia del cambio a lo largo del tiempo.

Las ideas influenciadas por Hegel y Marx ven la historia como progresiva, aunque este progreso se da a través de una dialéctica, donde fuerzas opuestas se unen con el tiempo. Así, la historia puede ser vista como guiada por un Zeitgeist (espíritu del tiempo). Hegel creía que la historia llevaba a la humanidad hacia la civilización.

Marx adaptó la dialéctica de Hegel para desarrollar el materialismo dialéctico. Él vio que la lucha entre ideas opuestas y sus resultados siempre ocurrían en el ámbito material y económico. La idea principal del materialismo histórico es que la historia muestra progreso, no de forma lineal sino acumulativa, y que la causa de ese progreso es la lucha por la posesión y el control de los medios de producción. Para Marx, la batalla continua entre fuerzas opuestas dentro de los modos de producción lleva a cambios revolucionarios, y finalmente al comunismo. Tanto Hegel como Marx creen que la historia es progresiva y se dirige hacia un fin específico.

¿Siempre el ganador escribe la historia?

Se suele decir que los vencedores de una lucha social (ya sea por raza, nación o clases) usan su poder para ocultar la versión de los hechos de los perdedores y promover su propia propaganda. Esto puede llevar a una revisión de la historia. Walter Benjamin pensaba que los historiadores debían adoptar un punto de vista diferente al tradicional, para crear una historia "desde abajo", que no se basara solo en el discurso de los poderosos.

Un ejemplo clásico es la información que tenemos sobre los cartagineses. Los historiadores romanos describieron a sus enemigos con mucha crueldad, incluyendo sacrificios humanos, pero no tenemos la versión de los cartagineses para contrastar.

De manera similar, solo conocemos la versión cristiana de cómo el cristianismo se convirtió en la religión dominante en Europa, pero no la versión pagana. También conocemos la versión europea de la conquista de América, pero no la de los pueblos nativos. Heródoto cuenta la versión griega de las guerras médicas, pero no la persa.

Un posible contraejemplo es la Guerra de Secesión en Estados Unidos, donde los perdedores del Sur publicaron más información que los vencedores, llegando a influir en la percepción nacional de la historia.

La filosofía de la historia en la ficción

El escritor e historiador Isaac Asimov describe en su Saga de la Fundación el concepto de psicohistoria, una ciencia ficticia que combina historia, psicología y estadística matemática. Esta ciencia permite calcular el comportamiento de grandes grupos de personas.

Véase también

En inglés: Philosophy of history Facts for Kids

En inglés: Philosophy of history Facts for Kids

- Historia de la filosofía de la historia

- Historiología

- Historiografía

- El conocimiento histórico